Девиантное поведение - один из видов отклоняющего поведения, связанный с нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, (демонстрация, агрессия, самовольное и систематическое отклонение от учебы, систематические поведение - повторяющиеся асоциальные проступки и уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм и т.д. (Краткий психологический словарь (Под ред. А.В.Петровского)).

Девиантное поведение - это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры или морали; это асоциальное поведение, нарушающие какие - то социальные и культурные нормы. (В.М.Цулейко).

В обыденном понимании учащийся с девиантным поведением – это так называемый “трудный ребенок”.

Девиантное поведение младших школьников существенно отличается от девиантного поведения взрослых и обусловлено различными факторами, в том числе возрастными особенностями.

Младший школьный возраст охватывает период от 6 до 10 лет и представляет собой довольно непростой во многих отношениях отрезок времени. Именно на этот период приходится адаптация к школе. Причем, происходит это у всех детей по-разному, в зависимости от типа темперамента и личностных особенностей. Если дети-холерики, или дети-сангвиники постоянно отвлекаются на уроках, мешают учителю и одноклассникам, на переменах шумят и даже дерутся, то, например, меланхолики, чувствуют себя зажатыми и стеснительными. Иногда в период адаптации дети могут терять аппетит, у них может нарушаться сон и увеличиваться плаксивость. Подобные функциональные отклонения связаны, в первую очередь, с психической и физической нагрузкой, которые испытывает ребенок (младший школьник) в связи с изменением образа жизни и, соответственно, возросшим к нему требованиям со стороны учителей и родителей.

Также важно учитывать, что в этом возрасте еще не до конца сформировано критическое мышление, соответственно, ребенок еще не в состоянии полностью правильно оценить свои поступки и их последствия. Но и немаловажную роль здесь играет и воспитание в семье. Если ребенок растет в атмосфере вседозволенности, то, попадая в среду, вводящую правила и ограничения, он будет испытывать дополнительный стресс и дискомфорт, что также может стать причиной проявлений девиантного поведения в разных его формах. В особенной степени это относится к тем детям, которые по каким-либо причинам не посещали детский сад, соответственно, начальная степень социализации ими пройдена не в полной мере.

Среди разновидностей девиантного поведения, проявляющихся в возрастной группе «младшие школьники» можно выделить такие варианты, как:

- непослушание, которое является наиболее «популярным» проявлением девиантного поведения.

- шалость, которую можно, по сути, считать безобидным проявлением, т.к. в ней отображаются активность и креативность ребенка. Ее специфика состоит в том, что она носит положительный характер, является безвредной и, как правило, социально неопасной.

- озорство точно также позволяет проявиться креативности и активности ребенка, однако, в данном случае нарушение правил и норм происходит уже осознанно, и налицо причиняемый окружающим умышленный вред.

- проступок носит социально опасный характер. В отличие от других, более «легких» форм девиантного поведения, зачастую является спланированным заранее. Как правило, совершается неоднократно, что дает право полагать о формировании определенных черт характера ребенка.

- негативизм представляет собой необоснованное сопротивление влиянию и действиям окружающих.

В пассивной форме проявляется как упрямство, отказ от выполнения требований.

В активной форме – ребенок намеренно делает все вопреки тому, что от него требуют. Следует отметить, что негативизм может являться не столько чертой характера, сколько последствием, например, усталости или проявлений несправедливости по отношению к ребенку.

- упрямство по некоторым проявлениям напоминает негативизм. Но, как правило, оно является необоснованным и нерациональным ответом на какие-то действия или просьбы окружающих.

- капризы, как правило выражаются в поступках или действиях, которые ребенок просто не может объяснить, а также в сопротивлении требованиям со стороны взрослых. Возникают или в случае усталости или под воздействием слишком эмоциональных переживаний. Иногда могут сопровождаться плачем (истерикой) или сильным нервным возбуждением.

- своеволие является результатом излишней самостоятельности, стремлении к самоутверждению, но при этом неумении выразить это конструктивными способами.

Здесь, однако, стоит избегать «педагогической крайности», когда коррекция такого поведения происходит несколько несоразмерно. В результате чего достигается противоположный эффект (воля ребенка полностью подавляется):

- грубость и неуважение являются, как правило результатами неумения ребенка владеть собой. Иногда причина кроется в желании продемонстрировать свою «взрослость».

- отсутствие дисциплины – может быть двух видов: незлостное (проявляется в виде шалостей) и злостное (хулиганство). Второй тип, как правило, уже приобретает устойчивый характер.

- правонарушения. По своей сути представляют крайнюю (наиболее тяжелую) форму девиантного поведения. Сюда можно отнести хулиганство, воровство, драки и т.д. Причем, совершаются они как индивидуально, так и при участии группы единомышленников (например, уличная компания).

Безусловно, все типы девиантного поведения поддаются корректировке. Легкие можно исправить совместными усилиями родителей и педагогов.

Причины девиантного поведения:

- Медико-биологические факторы. Эту группу можно условно разделить на приобретённые, врождённые и наследственные причины. Врождённые развиваются вследствие внутриутробного развития при беременности женщины. К примеру, на это влияет токсикоз, различные инфекционные процессы, интоксикация медикаментами, неправильный образ жизни, несбалансированное питание.

- Наследственные причины связаны с нарушениями генетического материала. Примером являются обменные дефекты, поражения генов и хромосом, их мутирование. Из-за этого нарушается структура головного мозга. Как результат, у ребёнка могут появиться телесные пороки, недостаточность умственного развития, проблемы со зрением, слухом, нарушения со стороны нервной системы.

- Приобретённые причины связаны с самим образом жизни малыша. Нарушения в развитии головного мозга могут быть спровоцированы различными тяжёлыми недугами крохи, черепно-мозговыми травмами.

- Психологические факторы. Психология отношений влияет на ребёнка не меньше, чем генетический материал. В младшем возрасте проблема будет проявляться в виде неконтролируемого гнева. Если родители что-то запретили, то малыш будет визжать, кричать, брыкаться, ругаться. Преодолеть это можно, если научиться не реагировать на капризы крохи или отвлечь его чем-то. Однако важно изучить психологические факторы, которые привели к этому.

Социальные факторы. Важную роль в воспитании играет семья. Как правило, проблемы в поведении подростка могут быть вызваны неблагоприятной обстановкой в ней. Риск появления отклонений в поведении малыша повышается в таких случаях:

- неполная семья, когда воспитанием крохи занимается только 1 родитель;

- частые конфликты из-за недопонимания, различия взглядов на жизнь;

- асоциальность семьи: противозаконные действия, паразитический образ жизни;

- алкоголизм.

Обычно в таких семьях взрослые не реагируют на неправильное поведение малыша или, наоборот, поощряют это. Однако чрезмерная строгость тоже навредит.

Часто взрослые требуют от малыша быть дисциплинированным, соблюдать правила поведения, однако сами не подают хорошего примера. К тому же, когда ребёнок спрашивает, почему он должен себя вести так, а не иначе, то ему это нужно обязательно объяснять, а не игнорировать вопросы.

Девиантное поведение детей и подростков является настоящей катастрофой для семьи и коллектива, где ребёнок обучается. В разном возрасте это проявляется по-разному. К тому же выделяют различные типы асоциальности. Существует много факторов, которые провоцируют такие отклонения в образе жизни детей. Так что очень важно предотвратить это и скорректировать поведение малышей и подростков.

Девиантное поведение может различными способами классифицировать. Клейберг выделил такие виды девиации:

Негативная (наркомания). Данное поведение однозначно у всех вызывает негативную реакцию.

Позитивная (самопожертвование). Данное поведение хоть и выходит за рамки общепринятого, считается странным и непонятным, однако социум не видит никакого вреда в поступках человека, поэтому и не выражает негатива.

Социально нейтральная (попрошайничество).

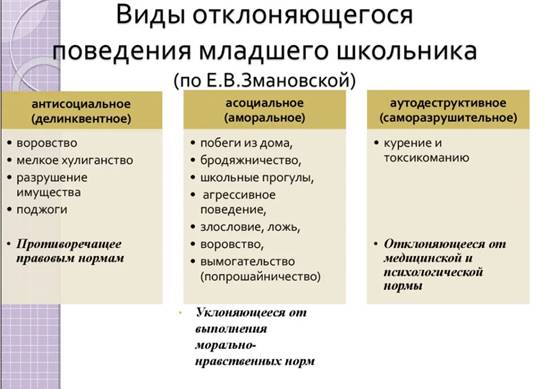

Е. Змановская дала свою классификацию видов девиации, основываясь на последствиях поведения и нарушаемых нормах. Она выделила такие виды девиации:

Антисоциальное поведение, которое угрожает социальному порядку и благополучию гражданам.

Асоциальное поведение, которое угрожает лишь благополучному установлению межличностных взаимоотношений, поскольку нарушает нравственные и этические нормы.

Аутодеструктивное поведение, которое вредит самому человеку. Сюда относят суицидальные наклонности и различные зависимости.

Надежда Майсак дает свою классификацию видов девиации, основываясь на трех показателях: направленности, характере проявления и уровне социального одобрения:

По направленности и характеру проявления:

Конструктивная – различные виды творческого проявления.

Аутодеструктивная, которая в свою очередь делится на суицидальную и аддиктивную (зависимости).

Внешнедеструктивная, которая делится на коммуникативную и противоправную.

По уровню социального одобрения:

Социально одобряемая и просоциальная (адаптированная к общественным нормам).

Социально нейтральная, которая не вызывает никаких эмоций либо пока не имеет четких критериев оценивания.

Социально неодобряемая, когда поступки однозначно не одобряются общество либо даже наказываются.

Рассмотрим три основных вида девиантного поведения и их особенности.

Антисоциальное(делинквентое)

Антисоциальное делинквентное поведение – это комплекс действий, нарушающих общепринятые нормы и правила, характеризующийся агрессией, непослушанием, неуважением к авторитетам, и часто сопряженный с правонарушениями. В младшем школьном возрасте такое поведение особенно опасно, так как может стать причиной серьезных проблем в будущем.

Проявления антисоциального (делинквентного) поведения:

* Агрессия: физическое и вербальное насилие над сверстниками, учителями, животными, разрушение имущества.

* Непослушание: отказ выполнять просьбы и указания взрослых, нарушение школьных правил, прогулы.

* Неуважение к авторитетам: неуважительное отношение к учителям, родителям, полиции.

* Кражи: хищение чужих вещей, мошенничество.

* Вандализм: повреждение чужого имущества, граффити.

* Лживость: сознательное искажение правды, обман.

Причины антисоциального делинквентного поведения:

* Неблагоприятная семейная обстановка: конфликты в семье, отсутствие любви и внимания от родителей, алкоголизм и наркомания родителей.

* Негативное влияние окружения: общение с детьми, имеющими проблемы с поведением, отсутствие позитивного примера.

* Проблемы со здоровьем: психические заболевания, психологические травмы.

* Школьные трудности: неуспеваемость, отсутствие интереса к учебе, конфликты с учителями и сверстниками.

* Недостаток социальных навыков: неумение решать конфликты мирным путем, отсутствие эмпатии, незнание социальных норм.

Последствия антисоциального делинквентного поведения:

* Проблемы в школе: неуспеваемость, исключение из учебного заведения.

* Проблемы с законом: правонарушения, совершаемые в младшем школьном возрасте, могут иметь серьезные последствия в будущем.

* Проблемы с социальной адаптацией: трудности с общением и взаимодействием с людьми, отсутствие друзей, изоляция.

* Повышенный риск развития криминального поведения в будущем.

Пути решения проблемы:

* Раннее выявление и предотвращение проблем: проведение психологических тестов, беседы с ребенком и родителями.

* Создание благоприятной атмосферы в семье: внимание и любовь к ребенку, последовательность в воспитании, отсутствие конфликтов.

* Развитие у ребенка социальных навыков: обучение ребенка правилам поведения в обществе, коммуникационным навыкам, решению конфликтов мирным путем.

* Создание позитивного окружения: общение с детьми, имеющими здоровые ценности, участие в спортивных секциях, кружках по интересам.

* Работа с детьми, имеющими проблемы с поведением: проведение психокоррекционных занятий, семейная психотерапия.

Асоциальное (аморальное)

Асоциальное поведение – это отклонение от общепринятых норм и правил поведения, которое выражается в неуважении к социальным нормам, нежелании следовать общественным правилам, а также в проявлении негативных черт характера и негативном влиянии на окружающих.

В младшем школьном возрасте асоциальное поведение может проявляться в различных формах, от непослушания до агрессии, и требует особого внимания и своевременной коррекции.

Проявления асоциального поведения:

* Непослушание: отказ выполнять просьбы и указания взрослых, нарушение школьных правил, прогулы.

* Неуважение к авторитетам: неуважительное отношение к учителям, родителям, полиции.

* Лживость: сознательное искажение правды, обман.

* Неаккуратность: неряшливость в одежде и поведении, нежелание поддерживать чистоту.

* Отсутствие интереса к учебе: прогулы уроков, нежелание выполнять домашнее задание, низкая успеваемость.

* Нежелание общаться: замкнутость, отсутствие друзей, избегание контактов.

* Агрессивность: словесные оскорбления, физическое насилие, хулиганство.

Причины асоциального поведения:

* Неблагоприятная семейная обстановка: конфликты в семье, отсутствие любви и внимания от родителей, алкоголизм и наркомания родителей.

* Негативное влияние окружения: общение с детьми, имеющими проблемы с поведением, отсутствие позитивного примера.

* Проблемы со здоровьем: психические заболевания, психологические травмы, неврологические расстройства.

* Школьные трудности: неуспеваемость, отсутствие интереса к учебе, конфликты с учителями и сверстниками.

* Недостаток социальных навыков: неумение решать конфликты мирным путем, отсутствие эмпатии, незнание социальных норм.

Последствия асоциального поведения:

* Проблемы в школе: неуспеваемость, исключение из учебного заведения.

* Проблемы с социальной адаптацией: трудности с общением и взаимодействием с людьми, отсутствие друзей, изоляция.

* Повышенный риск развития криминального поведения в будущем.

Пути решения проблемы:

* Раннее выявление и предотвращение проблем: проведение психологических тестов, беседы с ребенком и родителями.

* Создание благоприятной атмосферы в семье: внимание и любовь к ребенку, последовательность в воспитании, отсутствие конфликтов.

* Развитие у ребенка социальных навыков: обучение ребенка правилам поведения в обществе, коммуникационным навыкам, решению конфликтов мирным путем.

* Создание позитивного окружения: общение с детьми, имеющими здоровые ценности, участие в спортивных секциях, кружках по интересам.

* Работа с детьми, имеющими проблемы с поведением: проведение психокоррекционных занятий, семейная психотерапия.

Аутодеструктивное (саморазрушительное)

Аутодеструктивное поведение, или саморазрушающее поведение, - это комплекс действий, направленных на причинение вреда самому себе. Это сложный феномен, который может проявляться в различных формах, от самоповреждений до суицидальных мыслей и попыток.

У детей аутодеструктивное поведение часто является сигналом о глубоких психологических проблемах и требует немедленного внимания и профессиональной помощи.

Проявления аутодеструктивного поведения у детей:

* Самоповреждения: царапанье, порезы, укусы, удары головой о стену, вырывание волос.

* Суицидальные мысли и попытки: размышления о смерти, планы о самоубийстве, попытки покончить с собой.

* Рискованное поведение: чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков, участие в опасных играх, беспечная езда на транспорте.

* Психосоматические расстройства: головные боли, боли в животе, проблемы со сном, потеря аппетита.

* Депрессивные симптомы: подавленность, отсутствие интереса к жизни, усталость, плаксивость.

* Агрессивное поведение: направленное на себя или на окружающих.

Причины аутодеструктивного поведения у детей:

* Психологические травмы: физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, смерть близкого человека, развод родителей.

* Неблагоприятная семейная обстановка: отсутствие любви и внимания от родителей, конфликты в семье, алкоголизм и наркомания родителей.

* Проблемы со здоровьем: психические заболевания, неврологические расстройства.

* Школьные трудности: неуспеваемость, буллинг, конфликты с учителями и сверстниками.

* Низкая самооценка: чувство беспомощности, безнадежности, неспособности справиться с жизненными трудностями.

* Попытка привлечь внимание: в некоторых случаях самоповреждение может быть способом привлечь внимание родителей или других взрослых.

Пути помощи:

* Раннее выявление проблем: внимательное наблюдение за поведением ребенка, общение с ним, беседы о его чувствах и мыслях.

* Профессиональная помощь: обращение к детскому психологу или психиатру для диагностики и лечения.

* Создание благоприятной атмосферы в семье: любовь, внимание, уважение, поддержка ребенка.

* Развитие у ребенка позитивной самооценки, уверенности в себе: похвала за успехи, помощь в преодолении трудностей.

* Создание позитивного окружения: общение с детьми, имеющими здоровые ценности, участие в спортивных секциях, кружках по интересам.

* Обучение ребенка навыкам решения проблем и контроля эмоций: психотерапевтические занятия, тренинги по развитию эмоционального интеллекта.

Заключение

Аутодеструктивное поведение детей – серьезная проблема, требующая немедленного внимания и профессиональной помощи. Важно помнить, что дети, имеющие проблемы с поведением, нуждаются не в осуждении, а в помощи и поддержке. Раннее выявление причин, создание благоприятных условий для развития ребенка, работа с семьей и специалистами – важные факторы предотвращения и коррекции аутодеструктивного поведения.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.