Тема: « Основные понятия генетики. Первый и второй законы Менделя» План:

1. Генетика как наука о наследственности и изменчивости.

2. Методы генетики.

3. Краткая история генетики 4. Основные понятия генетики.

5. Законы Менделя

Генетика – это наука о наследственности и изменчивости живых организмов и методах управления ими; это наука, изучающая наследственность и изменчивость признаков.

Термин «генетика» (от греч. genesis, geneticos – происхождение; от лат. genus – род) предложил в 1906 У. Бэтсон (Англия).

Наследственность – способность организмов порождать себе подобных; свойство организмов передавать свои признаки и качества из поколения в поколение; свойство организмов обеспечивать материальную и функциональную преемственность между поколениями.

Изменчивость – появление различий между организмами (частями организма или группами организмов) по отдельным признакам; это существование признаков в различных формах (вариантах).

Структура современной генетики и ее значение

Вся генетика (как и любая наука) подразделяется на фундаментальную и прикладную.

Фундаментальная генетика изучает общие закономерности наследования признаков у лабораторных, или модельных видов: прокариот (например, кишечной палочки), плесневых и дрожжевых грибов, дрозофилы, мышей и некоторых других. К фундаментальной генетике относятся следующие разделы:

![]() классическая

(формальная) генетика, цитогенетика,

молекулярная

генетика, генетика

мутагенеза (в т. ч, радиационная и химическая генетика), эволюционная генетика, генетика популяций, генетика индивидуального

развития, генетика

поведения, экологическая

генетика, математическая

генетика.

классическая

(формальная) генетика, цитогенетика,

молекулярная

генетика, генетика

мутагенеза (в т. ч, радиационная и химическая генетика), эволюционная генетика, генетика популяций, генетика индивидуального

развития, генетика

поведения, экологическая

генетика, математическая

генетика.

космическая генетика (изучает действие на организм космических факторов: космических излучений, длительной невесомости и др.).

Прикладная генетика разрабатывает рекомендации для применения генетических знаний в селекции, генной инженерии и других разделах биотехнологии, в деле охраны природы. Идеи и методы генетики находят применение во всех областях человеческой деятельности, связанной с живыми организмами. Они имеют важное значение для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической промышленности.

Генетическая (генная) инженерия – это раздел молекулярной генетики, связанный с целенаправленным созданием in vitro новых комбинаций генетического материала, способного размножаться в клетке-хозяине и синтезировать конечные продукты обмена. Возникла в 1972, когда в лаборатории П. Берга (Станфордский ун-т, США) была получена первая рекомбинантная (гибридная) ДНК (рекДНК), в которой были соединены фрагменты ДНК фага лямбда и кишечной палочки с кольцевой ДНК обезьяньего вируса SV40.

В прикладной генетике в зависимости от объекта исследования выделяют следующие разделы частной генетики:

1. Генетика растений: дикорастущих и культурных: (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза; яблони, груши, сливы, абрикосы – всего около 150 видов).

2. Генетика животных: диких и домашних животных (коров, лошадей, свиней, овец, кур – всего около 20 видов)

3. Генетика микроорганизмов (вирусов, прокариот – десятки видов).

В особый раздел частной генетики выделяется генетика человека (существует специальный Институт медицинской генетики АМН России)

Генетика человека изучает особенности наследования признаков у человека, наследственные заболевания (медицинская генетика), генетическую структуру популяций человека. Генетика человека является теоретической основой современной медицины и современного здравоохранения (СПИД, Чернобыль). Известно несколько тысяч собственно генетических заболеваний, которые почти на 100% зависят от генотипа особи. К наиболее страшным из них относятся: кислотный фиброз поджелудочной железы, фенилкетонурия, галактоземия, различные формы кретинизма, гемоглобинопатии, а также синдромы Дауна, Тернера, Кляйнфельтера. Кроме того, существуют заболевания, которые зависят и от генотипа, и от среды: ишемическая болезнь, сахарный диабет, ревматоидные заболевания, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, многие онкологические заболевания, шизофрения и другие заболевания психики.

Задачи медицинской генетики заключаются в своевременном выявлении носителей этих заболеваний среди родителей, выявлении больных детей и выработке рекомендаций по их лечению. Большую роль в профилактике генетически обусловленных заболеваний играют генетико-медицинские консультации и пренатальная диагностика (то есть выявление заболеваний на ранних стадиях развития организма).

Совокупность методов исследования наследственных свойств организма (его генотипа) называется генетический анализ В зависимости от задачи и особенностей изучаемого объекта генетический анализ проводят на популяционном, организменном, клеточном и молекулярном уровнях.

Основу генетического анализа составляет гибридологический анализ, основанный на анализе наследования признаков при скрещиваниях. Гибридологический анализ, основы которого разработал основатель современной генетики Г. Мендель, основан на следующих принципах.

1. Использование в качестве исходных особей (родителей), форм, не дающих расщепления при скрещивании, т.е. константных форм.

2. Анализ наследования отдельных пар альтернативных признаков, то есть признаков, представленных двумя взаимоисключающими вариантами.

3. Количественный учет форм, выщепляющихся в ходе последовательных скрещиваний и использование математических методов при обработке результатов. 4. Индивидуальный анализ потомства от каждой родительской особи.

5. На основании результатов скрещивания составляется и анализируется схема скрещиваний.

Гибридологическому анализу обычно предшествует селекционный метод. С его помощью осуществляют подбор или создание исходного материала, подвергающегося дальнейшему анализу (напр., Г. Мендель, который по существу является основоположником генетического анализа, начинал свою работу с получения константных – гомозиготных – форм гороха путѐм самоопыления);

Однако в некоторых случаях метод прямого гибридологического анализа оказывается неприменим. Например, при изучении наследования признаков у человека необходимо учитывать ряд обстоятельств: невозможность планирования скрещиваний, низкая плодовитость, длительный период полового созревания. Поэтому кроме гибридологического анализа, в генетике используется множество других методов.

Цитогенетический метод. Заключается в цитологическом анализе генетических структур и явлений на основе гибридологического анализа с целью сопоставления генетических явлений со структурой и поведением хромосом и их участков (анализ хромосомных и геномных мутаций, построение цитологических карт хромосом, цитохимическое изучение активности генов и т. п.).

Популяционный метод. На основе популяционного метода изучают генетическую структуру популяций различных организмов: количественно оценивают распределение особей разных генотипов в популяции, анализируют динамику генетической структуры популяций под действием различных факторов (при этом используют создание модельных популяций).

Молекулярно-генетический метод представляет собой биохимическое и физико-химическое изучение структуры и функции генетического материала и направлен на выяснение этапов пути «ген → признак» и механизмов взаимодействия различных молекул на этом пути.

Мутационный метод позволяет (на основе всестороннего анализа мутаций) установить особенности, закономерности и механизмы мутагенеза, помогает в изучении структуры и функции генов. Особое значение мутационный метод приобретает при работе с организмами, размножающимися бесполым путѐм, и в генетике человека, где возможности гибридологического анализа крайне затруднены.

Генеалогический метод (метод анализа родословных). Позволяет проследить наследование признаков в семьях.

Близнецовый метод, заключающийся в анализе и сравнении изменчивости признаков в пределах различных групп близнецов, позволяет оценить относит, роль генотипа и внешних условий в наблюдаемой изменчивости. В генетическом анализе используют и многие другие методы:

онтогенетический, иммуногенетический, сравнительно-морфологические и сравнительно-биохимические методы, методы биотехнологии, разнообразные математические методы и т. д.

Явления наследственности и изменчивости признаков были известны с древнейших времен. Сущность этих явлений была сформулирована в виде эмпирических правил: «Яблочко от яблони недалеко падает», «От худого семени не жди доброго племени», «Не в мать, не в отца, а в прохожего молодца» и т.д.

Натурфилософы античного мира пытались объяснить причины сходства и различия между родителями и их потомками, между братьями и сестрами, механизмы определения пола, причины рождения близнецов. Преемственность поколений описывалась терминами «генус» (род), «геннао» (рождаю), «генетикос» (имеющий отношение к происхождению), «генезис» (происхождение).

В основу современной генетики легли закономерности наследственности, обнаруженные Г. Менделем при скрещивании различных сортов гороха (1865), а также мутационная теория X. Де Фриза (1901–1903). Однако рождение генетики принято относить к 1900 г., когда X. Де Фриз, К. Корренс и Э. Чермак вторично открыли законы Г. Менделя.

В 1906 г. на основании корня «ген» У. Бэтсон (Англия) предложил термин «генетика», а в 1909 г. В.Л. Иоганссен предложил термин «ген».

Ещѐ в 1883–1884 гг. В. Ру, О. Гертвиг, Э. Страсбургер, а также А.Вейсман (1885) сформулировали ядерную гипотезу наследственности, которая в начале XX в. переросла в хромосомную теорию наследственности (У. Сеттон, 1902–1903; Т. Бовери, 1902–1907; Т. Морган и его школа).

Т. Морганом были заложены и основы теории гена, получившей развитие в трудах отечественных учѐных школы А.С.Серебровского, которые сформулировали в 1929–1931 гг. представления о сложной структуре гена. Эти представления были развиты и конкретизированы в исследованиях по биохимической и молекулярной генетике, которые привели к созданию Дж. Уотсоном и Ф. Криком (1953) модели ДНК, а затем и к расшифровке генетического кода, определяющего синтез белка.

Значительную роль в развитии генетики сыграло открытие факторов мутагенеза – ионизирующих излучений (Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов, 1925; Г. Мѐллер, 1927) и химических мутагенов (В. В. Сахаров и М.Е.Лобашѐв, 1933–1934). Использование индуцированного мутагенеза способствовало увеличению разрешающей способности генетического анализа и представило селекционерам метод расширения наследств, изменчивости исходного материала.

Важное значение для разработки генетических основ селекции имели работы Н.И. Вавилова. Сформулированный им в 1920 закон гомологических рядов в наследственной изменчивости позволил ему в дальнейшем установить центры происхождения культурных растений, в которых сосредоточено наибольшее разнообразие наследственных форм.

Работами С. Райта, Дж. Б. С. Холдейна и Р. Фишера (20—30-е гг.) были заложены основы генетико-математических методов изучения процессов, происходящих в популяциях. Фундаментальный вклад в генетику популяций внѐс С. С. Четвериков (1926), объединивший в единой концепции закономерности менделизма и дарвинизма.

Особенности развития отечественной генетики

Начало развития генетики в нашей стране приходится на первые годы Советской власти. В 1919 г. в Петроградском университете была создана кафедра генетики, которую возглавил Юрий Александрович Филипченко. В 1930 г. открылась Лаборатория генетики Академии наук СССР под руководством Николая Ивановича Вавилова (с 1933 г. – Институт генетики).

В 1920–1930-е гг. наша страна лидировала по всем разделам генетики

Кольцов Николай Константинович – предсказал свойства носителей генетической информации; разрабатывал теорию гена; разрабатывал учение о социальной генетике (евгенике).

Вавилов Николай Иванович – сформулировал закон гомологических рядов, разработал учение о виде как системе.

Мичурин Иван Владимирович – открыл возможность управления доминированием.

Серебровский Александр Сергеевич – создал учение о генофонде и геногеографии: «Совокупность всех генов данного вида я назвал генофондом, чтобы подчеркнуть мысль о том, что в лице генофонда мы имеем такие же национальные богатства, как и в лице наших запасов угля, скрытых в наших недрах».

Четвериков Сергей Сергеевич – в работе «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» доказал генетическую неоднородность природных популяций.

Дубинин Николай Петрович – доказал делимость гена; независимо от западных исследователей установил, что важную роль в эволюции играют вероятностные, генетико-автоматические процессы.

Шмальгаузен Иван Иванович – разработал теорию стабилизирующего отбора; открыл принцип интеграции биологических систем.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский – заложил основы современной генетики популяций.

На августовской (1948 г.) сессии ВАСХНИЛ власть в науке захватил президент ВАСХНИЛ академик Т.Д. Лысенко. Научной генетике он противопоставил лжеучение под названием «мичуринская биология». Многие ученые-генетики (Н. П. Дубинин, И. А. Рапопорт) были лишены возможности заниматься наукой. Только в 1957 г. М.Е. Лобашев возобновил преподавание генетики. В 1965 г. Т.Д. Лысенко под давлением прогрессивной общественности (ученых-математиков, химиков, физиков) утратил монополию на научную истину. Был создан Институт общей генетики АН СССР, создано Общество генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. В конце 1960-ых гг. наша страна вновь обрела утраченные позиции в мировой науке.

4. Основные понятия генетики.

Наследование – процесс передачи наследственных свойств организма от одного поколения к другому.

Ген – участок молекулы ДНК (или РНК у некоторых вирусов и фагов), содержащий информацию о строении одного белка (ген —>белок—>признак).

Локус – место в хромосоме, которое занимает один ген. Каждый ген занимает строго определенный локус.

Аллель – состояние гена (доминантное и рецессивное). Например: ген формы горошины

• А (доминантный)

• а (рецессивный)

В некоторых случаях число аллелей может быть большим. Например, ген группы Крови имеет три аллеля: два доминантных А и В и один рецессивный О. Аллельные гены – гены, расположенные в одних и тех же местах (локусах) гомологичных хромосом.

Альтернативные признаки – противоположные качества одного признака, гена (карие и голубые глаза, темные и светлые волосы).

Доминантный признак – преобладающий, проявляющийся всегда в потомстве, в гомо- и гетерозиготном состоянии.

Рецессивный признак – подавляемый, проявляющийся только в гомозиготном сосотоянии.

Гомозигота – пара генов, представленная одинаковыми аллелями. Различают гомозиготу по доминантному аллелю (АА) и гомозиготу по рецессивному паллелю (аа). Гомозиготу также называют чистой линией.

Гетерозигота – пара генов, представленная разными аллелями (Аа). Гетерозиготу называют также гибридом (от греч. hybridos -помесь).

Генотип – совокупность генов.

Генофонд – совокупность генотипов группы особей, популяции, вида или всех живых организмов планеты.

Фенотип – совокупность внешних признаков.

Генетический анализ – совокупность генетических методов. Главный элемент генетического анализа – гибридологический метод, или метод скрещивания.

При решении генетических задач используются следующие понятия и символы: Скрещивание обозначают знаком умножения (X). Женский пол обозначают знаком , мужской .Родительские организмы обозначают латинской буквой Р.

Организмы, полученные от скрещивания особей с различными признаками - гибриды, а совокупность таких гибридов – гибридное поколение, которое обозначают латинской буквой F с цифровым индексом, соответствующим порядковому номеру гибридного поколения. Например: первое поколение обозначают F1; если гибридные организмы скрещиваются между собой, то их потомство обозначают F2, третье поколение - F3 и т.д.

моногибридное скрещивание особей «чистых линий»

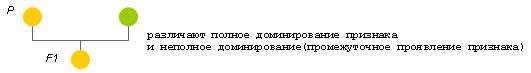

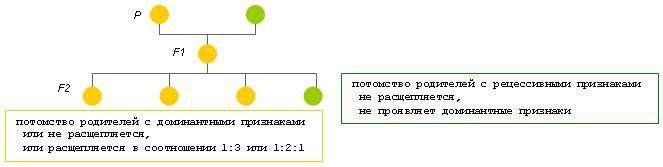

I закон (правило единообразия гибридов первого поколения F1): у гибридов первого поколения F1 проявляется один из пары признаков преобладающий признак – доминантный, угнетенный признак - рецессивный

II закон (закон расщепления гибридов второго поколения F2) при дальнейшем скрещивании гибридов F1 между собой у гибридов второго поколения F2 появляются особи с рецессивными признаками в соотношении 1:3 или 1:2:1 при скрещивании гибридов F1 между собой у гибридов второго поколения F2 идет расщепление по фенотипу 1:3 и по генотипу 1:2:1

результаты 1:3 или 1:2:1 получены путем анализа

большого числа опытов такие результаты есть статистические закономерности чем

больше проведено опытов, тем точнее статистические закономерности –

статистические закономерности получают на большом числе опытов,

результаты 1:3 или 1:2:1 получены путем анализа

большого числа опытов такие результаты есть статистические закономерности чем

больше проведено опытов, тем точнее статистические закономерности –

статистические закономерности получают на большом числе опытов,

статистические закономерности применяют для большого числа опытов

Анализирующее скрещивание служит для определения генотипа у неизвестной особи. Проводят скрещивание этой особи и рецессивной гомозиготы, если после скрещивания у гибридов идет расщепление на доминантные и рецессивные 1:1, то особь-гетерозигота; если после скрещивания у гибридов нет расщепления и все гибриды доминантные, то особь -доминантная гомозигота. Особь - рецессивная гомозигота определяется по фенотипу

Теория чистоты гамет Г.Менделя.

Значение - объясняет законы единообразия-расщепления-независимого наследования: признаки организма контролируются особыми клеточными факторами, эти факторы наследственные и передаются от родителей потомкам ч/з половые клетки-гаметы, парные признаки контролируются парами наследственных факторов – аллелями, из пары факторов гамета несет только один фактор(один аллель) и передает только один признак,

при образовании гамет аллели не смешиваются и их «чистота» не нарушается, распределение аллелей по гаметам происходит случайным образом, при оплодотворении сливаются две гаметы: одна гамета от отца, другая от матери,

слияние гамет с образованием зиготы происходит случайным образом из зиготы развивается организм, его признаки определяются набором наследственных факторов зиготы.

Вопросы для закрепления знаний

1. Что изучает генетика?

2. Какой процесс, свойственный всему живому, обеспечивает передачу наследственных свойств от родителей потомкам?

3. Что такое наследственность?

4. Что такое аллельные гены?

5. В результате какого процесса возникают аллельные гены?

6. Дайте определения понятиям «генотип» и «фенотип».

7. Что такое доминатность? Рецессивность?

8. Кто был первооткрывателем закономерностей наследования признаков?

9. На каких растениях проводил свои исследования Г.Мендель?

10. В чем сущность гибридологического метода?

11. Какие особенности растений гороха позволили Менделю отнести организмы, взятые им для гибридизации, к чистым линиям?

12. Что такое гибридизация?

13. Что собой представляет ген?

14. Какое скрещивание называется моногибридным?

15. Сформулируйте I закон Менделя.

16. В каком состоянии находится рецессивный признак у гибридов первого поколения?

17. Сформулируйте II закон Менделя.

18. Что значит расщепление признака?

19. Что такое «чистота гамет»?

На каком явлении основан закон чистоты гамет?

1. К каждому термину подберите соответствующее определение.

1. Признак.

2. Ген.

3. Доминирование.

4. Рецессивный признак.

5. Гибридизация.

6. Гибрид.

7. Генотип.

8. Фенотип.

А – совокупность всех признаков и свойств организма;

Б – какоелибо качество организма, по которому можно отличить один организм от другого;

В – скрещивание двух организмов, отличающихся альтернативными признаками;

Г – подавление у гибридных организмов одних признаков другими;

Д – совокупность наследственных генов одного организма;

Е – организм, образующийся при скрещивании двух родительских форм, разнородных в генетическом отношении;

Ж – признак, развитие которого подавляется доминантным признаком;

3 – участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру одной молекулы белка.

2. Заполните пробелы в тексте.

Согласно первому закону Г.Менделя, все первое поколение _____________ . Согласно второму закону Г.Менделя, во втором поколении образуются __% особей с доминантным признаками и ___% особей с _________. Законы Г.Менделя, установленные им в 1865 г., были заново открыты в 1900 г. голландским ученым _________ на _________, немецким ученым _________ на ________, и австрийским ученым _________ на __________.

3. Сколько типов гамет образуют организмы с генотипами:

а) АА; д) ААВЬСсDd;

б) ССDD; е) АаРРNn;

в) ААВЬ; ж) МmРРКК;

г) АаВЬ; з) АаBbDd?

4. Сколько типов гамет образуют:

а) гомозигота; в) дигетерозигота;

б) гетерозигота; г) тригетерозигота.

5. Даны термины, которые применяются в генетике.

Т – генотип Н – изменчивость

Б – фенотип О – ген

С – наследственность Е – гибрид

Проверьте свои знания, поставив буквы, соответствующие нужным терминам, перед нижеперечисленными признаками:

... – совокупность внешних и внутренних признаков – результат взаимодействия генотипа и окружающей среды; ... – потомки родительских форм;

... – совокупность генов организма;

... – свойство организмов передавать потомству при размножении признаки и особенности развития;

... – участок молекулы ДНК, который несет информацию о первичной структуре одного белка;

... – свойство организмов приобретать новые признаки в процессе индивидуального развития.

Если данное задание выполнено правильно, то из букв сложится фамилия английского ученого. Чем известен этот ученый? (Бетсон. Ввел термин «генетика» в 1906 г.)

6. Определите гомозиготные и гетерозиготные генотипы: АА, Вb, ВВ, bb, Аа, СС, АаВЬ, ААВВССDD, ааbbсс, АаbbССее, ААВb.

1. Генетика изучает закономерности….

2. Основоположником генетики является…

3. Объектом своих исследований Мендель выбрал…

4. Тип опыления у гороха…

5. Родителей и гибридное потомство обозначают…

6. Женская и мужская особь обозначаются…

7. Совокупность генов организма…

8. Совокупность всех признаков организма…

9. Гетерозигота обозначается…

10. Гомозигота обозначается…

11. Ген, контролирующий преобладающий признак…

12. Ген, контролирующий подавляемый признак…

13. Аллельные гены – гены…

1. ... – материальная и функциональная единица наследственности. Участок молекулы ДНК, определяющий развитие одного признака, т.е. структуру одного белка. Располагается в определенных участках (локусах) хромосом. Название дал в 1909 г.

Иогансен.

2. ... – гены, расположенные в одних и тех же участках гомологичных хромосом, контролируют развитие альтернативных признаков (доминантных и рецессивных) – желтая и зеленая окраска семян гороха.

3. ... – какое-либо качество организма, по которому можно отличить один организм от другого.

4. ... – взаимоисключающие, контрастные признаки, например, желтый и зеленый цвет гороха, морщинистая и гладкая форма семян, высокий и низкий рост растения.

5. ... (от лат. «господствующий») – преобладающий признак, проявляющийся у гибрида первого поколения и подавляющий развитие другого признака.

6. ... (от лат. «отступление») – признак, который передается по наследству, но подавляется, не проявляясь у гетерозиготных организмов.

7. ... – совокупность наследственных генов) организма.

8. ... – совокупность признаков свойств организма, формирующихся в процессе

взаимодействия генотипа с окружающей средой.

9. ... – клетка, образующаяся при слиянии двух гамет (половых клеток) – женской (яйцеклетки) и мужской (сперматозоида). При этом происходит восстановление диплоидного набора хромосом. 10. ... особь, имеющая в

гомологичных хромосомах одинаковые аллели данного гена (оба доминантные – AA или оба рецессивных – aa). ... в потомстве не дает расщепления.

11. ... особь, имеющая в гомологичных хромосомах разные аллели данного гена (Aa или Bb). Такая особь в потомстве дает расщепление по данному признаку.

12. ... – скрещивание организмов, анализируемых по одной паре альтернативных признаков.

Ответы: 1. Ген. 2. Аллельные гены (аллели). 3. Признак. 4. Альтернативные. 5.

Доминантный. 6. Рецессивный. 7. Генотип. 8. Фенотип. 9. Зигота. 10. Гомозигота. 11. Гетерозигота. 12. Моногибридное.

Используя буквы A, B, C, a, b и с, запишите обозначения:

1) гетерозиготного по гену C организма;

2) гомозиготного организма, доминантного по гену A;

3) организма, рецессивного по гену B;

4) генотип, образованный двойной гетерозиготой по генам A и C;

5) генотип гибрида по гену A;

6) генотип особи с фенотипом промежуточного наследования по гену B; 7) генотип фенотипически доминантной особи по гену C;

Ответы: 1) CС; 2) АА; 3) bb; 4) AaCc; 5) Aa; 6) Bb; 7) CC или Cc;

1. Запишите возможные варианты гамет у особи с генотипом: а) АА; б) Аа; в) аа.

2. У фасоли черная окраска семенной кожуры А доминирует над белой а. Определить окраску семян у растений, полученных в результате следующих скрещиваний: а) Аа x АА; б) аа x Аа; в) АА x аа.

3. У мышей длинные уши наследуются как доминантный признак, а короткие – как рецессивный. Скрестили самца с длинными ушами с самкой с короткими ушами. В первом поколении все потомство получилось с длинными ушами.

Определите генотип самца.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.