Презентация служит отличным материалом для проведения занятий по военной истории, факультативов по физике, обзорных занятий по вертолетовождению и др. Много сведений о технических достижениях ученых нашей страны в различные этапы развития военной и гражданской летной техники. Яркие фотографии и исторические факты, которые не всем известны.Презентация.

Филиал ВОЕННО УЧЕБНОНАУЧНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО

ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННОВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ

им. Профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина»

(в г.Сызрани)

12 КАФЕДРА «Математики и естественнонаучных дисциплин»

Эволюция навигационного

оборудования

Научный руководитель:

преподаватель, г.п. Курилова И.С.

Подготовили:

Курсанты 1 курса

Куликов Д.С., Голованов А.В..

Сызрань – 2017 год

Навигационная система

(навигационный комплекс)

• магнитный компас

• гирокомпас

• радиокомпас

• радар

• гидролокатор

• доплеровский измеритель

• высотомер и глубиномер

радиодальномер и радиовысотомер

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• ПЕРВЫЙ ЭТАП до 1918 года

Первый в мире прицельно

навигационный

комплекс

установил в 1883 году на

своем самолете создатель

первого

в

России

самолета

А.Ф.Можайский.

креномеры, барометрический

построенного

высотомер, термометры,

указатель скорости,

магнитный компас,

навигационный планшет,

специальная навигационная

счетная линейка и

оптический прицел для

бомбометания.

В 1916 году А.А.Фридман.

организовал первый в России

авиационного приборостроите

льного предприятия «Авиаприбор»

ВТОРОЙ ЭТАП — 19181945

состав пилотажнонавигационного

оборудования первого советского серийного

самолета Р1 (1923 год) конструкции Н.Н.

Поликарпова предусматривал наличие в

кабине летчика указателя скорости, баро

метрического высотомера, вариометра,

компаса, креномера.

1926 годН.Ф.Кудрявцев

создал первый отечественный

указатель истинной воздушной

скорости .

1932 годсоздание первого

отечественного вариометра

1935 год Н.К.Матвеевым

создан однострелочный

баровысотомер

ВТОРОЙ ЭТАП — 19181945

Курсовая система ГМК1

Совершенствование

гироскопических

приборов и

автопилотов

обеспечило

возможность

выполнения

полетов в облаках и

ночью.

гирополукомпас ГПК48

Значительный вклад в

отечественное

авиаприборостроение

внесли М.Г.Элькинд,

Д.А.Браславский и

М.М.Качкачьян,

которые сначала в 1932.

а затем в 193638 годах

разработали первые в

мире комплексные

приборы —

гиромагнитные

компасы типа ГМК1 и

ГМК2. Позднее эти

идеи стали основой для

многих дистанционных

гиромагнитных

компасов

ТРЕТИЙ ЭТАП — 19461955

В середине

пятидесятых

самолет Як38

годов прошлого

века

конструкторы

Н.К.Матвеев,

В.П.Сельдиков

разработали

комбинирован

ные указатели

скорости с

расширенными

диапазонами

измерения

КУС730/1100,

КУС1200,

КУС2500

Первый опытный бескрылый вертолет Ми6

В середине пятидесятых годов прошлого века конструкторы Н.К.Матвеев, В.П.Сельдиковразработали комбинированные указатели скорости с расширенными диапазонами измерения КУС730/1100, КУС1200, КУС2500

ТРЕТИЙ ЭТАП — 19461955

приборы.

Таким образом, на данном этапе развития

авиаприборостроения пилотажнонавигационное

оборудование сделало качественный скачок в точности

измерений за счет развития теории авиационных приборов.

Значительным достижением

пятидесятых О.В.Успенским,

стало создание в начале

Э.Л.Ильгисонисом,

Г.Н.Макаровым,

Ю.С.Рыжовым электрического

автопилота ЭАП47Б (АП15)

для тяжелых самолетов Tу95,

Tу114, М3, М4.,

дистанционный

гиромагнитный компас

ДГМК3, индукционный

магнитный компас КИ11,

навигационный визир АБ52,

комбинированные указатели

барометрический высотомер

ВД17, указатель числа М типа

МА095, указатель поворота

УП2, авиационные часы типа

скорости КУС1200,

АВР и АЧХО и другие

Значительным достижением стало создание в начале пятидесятых О.В.Успенским, Э.Л.Ильгисонисом, Г.Н.Макаровым, Ю.С.Рыжовым электрического автопилота ЭАП47Б (АП15) для тяжелых самолетов Tу95, Tу114, М3, М4., дистанционный гиромагнитный компас ДГМК3, индукционный магнитный компас КИ11, навигационный визир АБ52, комбинированные указатели скорости КУС1200, барометрический высотомер ВД17, указатель числа М типа МА095, указатель поворота УП2, авиационные часы типа АВР и АЧХО и другие приборы.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 19551965

ВПЕРВЫЕ БЫЛ ОБЕСПЕЧЕН

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО

САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ

На вооружение самолетов

дальней авиации, а также

боевых кораблей и береговых

СИЛ военноморского флота

крылатые ракеты, оснащенные

автопилотами, работающими

были приняты первые

совместно с системами

навигации и наведения.

Значительный вклад в создание

систем управления крылатыми

ракетами внес коллектив

ЦНИИ «Гранит», Санкт

Выполнялись работы по

созданию приборов системы

автоматической астро

инерциальной навигации

для межконтинентальных

крылатых ракет «Буря»

комплекса «Земля»

(научный руководитель

М.В.Келдыш)

Петербург.

На вооружение самолетов дальней авиации, а также боевых кораблей и береговых СИЛ военноморского флота были приняты первые крылатые ракеты, оснащенные автопилотами, работающими совместно с системами навигации и наведения. Значительный вклад в создание систем управления крылатыми ракетами внес коллектив ЦНИИ «Гранит», СанктПетербург.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 19551965

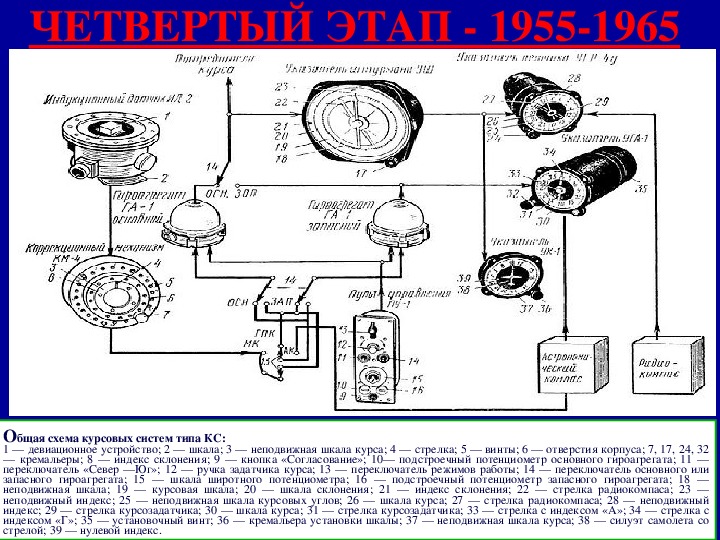

Общая схема курсовых систем типа КС:

1 — девиационное устройство; 2 — шкала; 3 — неподвижная шкала курса; 4 — стрелка; 5 — винты; 6 — отверстия корпуса; 7, 17, 24, 32

— кремальеры; 8 — индекс склонения; 9 — кнопка «Согласование»; 10— подстроечный потенциометр основного гироагрегата; 11 —

переключатель «Север —Юг»; 12 — ручка задатчика курса; 13 — переключатель режимов работы; 14 — переключатель основного или

запасного гироагрегата; 15 — шкала широтного потенциометра; 16 — подстроечный потенциометр запасного гироагрегата; 18 —

неподвижная шкала; 19 — курсовая шкала; 20 — шкала склонения; 21 — индекс склонения; 22 — стрелка радиокомпаса; 23 —

неподвижный индекс; 25 — неподвижная шкала курсовых углов; 26 — шкала курса; 27 — стрелка радиокомпаса; 28 — неподвижный

индекс; 29 — стрелка курсозадатчика; 30 — шкала курса; 31 — стрелка курсозадатчика; 33 — стрелка с индексом «А»; 34 — стрелка с

индексом «Г»; 35 — установочный винт; 36 — кремальера установки шкалы; 37 — неподвижная шкала курса; 38 — силуэт самолета со

стрелой; 39 — нулевой индекс.

ПЯТЫЙ ЭТАП – 19651975

Созданные в этот период сверхзвуковые многорежимные

самолеты были сложными и нестационарными объектами

управления. Обеспечение их устойчивости и управляемости,

потребовало

особенно

усовершенствования автоматизации,— впервые в мире —

взамен жесткой проводки предусматривалась реализация

дистанционного управления рулями самолета по проводам.

пилотировании

при

летчиком,

за счет использования

полупроводниковых

приборов, а также

созданием первых

электронных бортовых

цифровых

вычислительных машин

(БЦВМ) .

Созданные в этот период сверхзвуковые многорежимные самолеты были сложными и нестационарными объектами управления. Обеспечение их устойчивости и управляемости, особенно при пилотировании летчиком, потребовало усовершенствования автоматизации,— впервые в мире — взамен жесткой проводки предусматривалась реализация дистанционного управления рулями самолета по проводам.за счет использования полупроводниковых приборов, а также созданием первых электронных бортовых цифровых вычислительных машин (БЦВМ) .

ПЯТЫЙ ЭТАП – 19651975

В начале семидесятых годов в ОКБ «Электроавтоматика» были созданы

прицельнонавигационные комплексы нового поколения. Комплексы

включали в себя бортовые цифровые машины «Орбита10» и «Орбита20»,

радиотехническую систему ближней навигации РСБН6С «Радикал»,

инерциальную курсовертикаль ИКВ8, систему воздушных сигналов СВС

П72, доплеровский измеритель путевой скорости и угла сноса ДИСС7,

систему автоматического управления САУ23Б. В это же время в ОКБ

«Электроавтоматика» были созданы комплексы аналогичного назначения

для самолета Су17М4, модификации самолетаракетоносца Ту22 и

вертолетакорректировщика Ми24.

ШЕСТОЙ ЭТАП – 19751985

Характерным для этого

периода пилотажно

комплексом стал ПHK10

навигационным

самолета Су27,

состоящий из системы

автоматического

управления САУ10,

информационного

комплекса вертикали и

курса ИКВК на основе

скоростных параметров

ИКВ типа Ц050,

информационного

комплекса высотно

ИК ВСП на основе

цифровой системы

воздушных сигналов

СВС2Ц и системы

ограничительных

сигналов СОС2,

навигационного

комплекса на основе

БЦВМ А313 и РСБН,

системы единой

индикации СЕИ

«Нарцисс».

ШЕСТОЙ ЭТАП – 19751985

стал полет 15 ноября 1988 года воздушнокосмического

Выдающимся достижением национального приборостроения

самолета «Буран». Впервые в мире на всех этапах от старта,

выхода на орбиту и орбитального полета, до входа в плотные

слои атмосферы, предпосадочного маневрирования, захода на

посадку и автоматического приземления практически

функционировал пилотажнонавигационный комплекс,

обеспечивший к моменту приземления боковую ошибку

навигации, равную 1 м, и продольную ошибку выдерживания

графика полета — около 1 секунды.

Крупным достижением стало создание

ударного авиационного ракетного

комплекса — стратегического

бомбардировщика Tу95MC,

вооруженного крылатыми ракетами типа

Х55

Механические и электромеханические авиационные пилотажно

СЕДЬМОЙ ЭТАП – 19851995

навигационные приборы приобрели значение резервных

бесплатформенных инерциальных навигационных систем

приборов. Большим достижением стало создание

(БИНС) на основе лазерных гироскопов.

Специалистами МНПК «Авионика». В этот период были

разработаны комплексные системы управления КСУ915, КСУ

931, КСУ51557, КОТ51561, КСУ61, КСУ821 для самолетов

истребителей МиГ29М, МиГ29К, МиГ31М, учебнобоевого

автоматического управления перспективными самолетами

самолета МиГАТ, а также комплексные системы

различных классов и назначений КСУ42М, КСУ80, КСУ54.

КСУ142, КСУ130.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

РАЗВИТИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

РАЗВИТИЯ

Для удобства экипажа и безопасности полетов на вертолете

установлен новый российский метеолокатор с функцией

вывода трехмерного изображения метеообразований и

объектов. Информация с метеолокатора и навигационного

оборудования, повышающая удобство пилотирования и

обеспечивающая безопасность полетов

КОМПЛЕКС БОРТОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ.

отображаемая информация:

• пилотажнонавигационная;•

•

•

•

•

•

•

•

о плане полета и состоянии выполнения полетного задания;

о метеонавигационной обстановке;

от круглосуточной обзорной системы;

о рельефе местности (в том числе совмещенная с картографической)

о потенциальной угрозе столкновения с поверхностью;

о препятствиях (ЛЭП, мачты, деревья и т.д.)

о положении троса внешней подвески;

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

РАЗВИТИЯ

Установленная на вертолете спутниковая навигационная

система БМС российского производства может работать как с

отечественной системой ГЛОНАСС, так и с зарубежной GPS.