Усталость и апатия: почему ребёнку ничего не хочется делать?

Что может быть более пугающим зрелищем, чем жизнерадостный и здоровый ребёнок, который внезапно замыкается в себе и перестаёт интересоваться учёбой, хобби и даже развлечениями? Выяснить причину не всегда легко: многие дети не желают откровенничать со взрослыми, а если и решаются на разговор, то могут сами не понимать, что заставляет их так себя вести.

Выясняем самые частые причины угасания интереса.

Чрезмерная нагрузка

«После школы мы посещаем театральный кружок, потом сразу едем в спортивную секцию. Нет, гулять не успеваем: вечером нужно готовить домашние задания, а ещё репетитор придёт и сто неправильных английских глаголов перед сном тоже повторить надо».

Такой монолог немного утрирован, но главную суть передаёт: современный ребёнок катастрофически перегружен. Бытует странное мнение, что если активно (и часто насильно) не развивать своё чадо, то оно ничего в жизни не добьётся. Поэтому родители начинают прикладывать максимальные усилия с самого его появления на свет, а после вступления в школьный возраст график занятий становится настолько плотным, что времени на отдых просто не остаётся. Но такое вложение сил себя не окупает: вместо развития ребёнок может получить психическое расстройство.

Не забывайте, что часто ваш ребёнок даже не осознаёт, для чего вы водите его по кружкам и репетиторам. Для него это не «вклад в будущее», а печальная кабала настоящего: вместо игр и здорового сна мама с папой заставляют его ходить в непонятные места к непонятным людям и делать непонятные вещи — и ещё более непонятно, когда вся эта пытка закончится.

Задумайтесь о том, как составлено расписание ребёнка, отведено ли в нём место для прогулок, забав и «ничегонеделания» — именно они помогают справиться со стрессом и повышают эффективность. День и малыша, и подростка не должен состоять из сплошной учёбы.

Не забывайте, что игра — важный элемент развития мышления и поведения. Придумайте и предложите ребёнку такие игры, которые помогут ему получить навыки и знания, которые вы считаете необходимыми. И помните, что не со всеми задачами младший школьник в принципе способен справиться самостоятельно: делайте дела вместе, показывайте, как надо, а уже потом, через некоторое время, он сможет выполнить то же самое уже без вашей помощи.

Школа не даёт реальных знаний

Экзамены, проверки, контроли, срезы. Ребёнок зубрит фамилии и даты, формулы и исключения из правил. А в глубине души понимает, что почти ничего из этого он не сможет применить в будущем. Он теряет интерес к учёбе и в принципе не осознаёт, для чего он должен тратить время на посещение уроков.

Взрослый мир и вхождение в профессию требует от вчерашнего подростка наличия чётких знаний, умений и навыков… которые невозможно или очень сложно получить, сидя за школьной партой. Возникает парадокс необходимости образования, который угнетает ребёнка, вселяет в него тревогу и неуверенность.

Но это не только ученическая проблема. Зачастую педагоги сами не догадываются, для чего в программу включен их предмет. А нехватка времени и устаревшие нормы только усугубляют ситуацию: ребёнок не успевает делать большие и сложные домашние задания, требующие самостоятельного обучения и исследования, в итоге их за него выполняют взрослые или эти работы вовсе игнорируются. А учителей нет времени на то, чтобы разработать действительно увлекательные упражнения. Замкнутый круг.

Как решить эту проблему? Постарайтесь выбрать такое учебное заведение, в котором много внимания уделяют проектной работе и активностям вне занятий, а не только внешним сторонам обучения, вроде сдачи контрольных и экзаменов.

Награждайте ребёнка за успехи в школе. Поговорите с ним о его будущей профессии и помогите сосредоточиться на тех предметах, которые с ней связаны. А ещё напомните ему, что школа — это просто один из этапов, который нужно во что бы то ни стало преодолеть для того, чтобы стать тем, кем он хочет быть.

Конфликты и издевательства

Экосистема закрытых учреждений, вроде школы и армии, порождает собственную иерархию и особый тип хищнических отношений. Если какой-то педагог заверяет, что в его классе нет травли, то он либо лукавит, либо не знает всей картины. Исследования показали: каждый третий ученик в мире ежемесячно сталкивается с издевательствами. Столько же подвергается избиениям. В нашей стране эта проблема особенно актуальна: если уж среди взрослых и, казалось бы, разумных людей уровень агрессии превысил все мыслимые масштабы, то что говорить о школе, в стенах которой травля существует испокон веков.

Возможно ваш ребёнок потерял интерес к жизни именно из-за конфликтов со сверстниками или преподавателями.

Как узнать об этом наверняка? Это непросто. Часто школьники не хотят рассказывать об эпизодах травли своей семье. И не потому что боятся быть наказанными. Они скорее опасаются, что в них разочаруются, увидят и поверят в тот самый (часто воображаемый) изъян, за который в классе они подвергаются унижению. Страх оказаться «неправильным», «бракованным» в глазах мамы или папы заставляет молчать.

Но вы можете разрушить стену недоверия: просто как можно чаще общайтесь со своими детьми. Если на прямые вопросы про то, как прошёл день и учёба, ребёнок замолкает, отводит взгляд, уходит от ответа, а настроение у него внезапно портится, то это очень отчётливый сигнал того, что что-то не в порядке.

Участвуйте в жизни класса, чтобы получше разобраться в отношениях и вовремя заметить, что ситуация выходит из-под контроля: помогайте организовывать совместные поездки, посещайте родительские собрания и готовьте праздники. Так вы будете и погружены в атмосферу коллектива, и сможете принять экстренные меры для предотвращения беды.

Боязнь ошибиться

С приходом в современную жизнь технологий широким массам стало доступно огромное количество информации о нас самих, наших привычках и успехах. Но мы редко задумываемся, что многое из того, что мы видим в сети, является лишь отретушированной версией реальности.

Дети мыслят ещё менее критично: для них онлайн-наблюдение за своими сверстниками и является своеобразной призмой, через которую они оценивают себя. И выходит, что по сравнению с виртуальными образами они недостаточно популярны, недостаточно красивы, недостаточно много добились в своём возрасте и, в принципе, всё их существование — один большой провал.

Ещё сильнее бьёт по самооценке родительское мнение: вспомните, когда вы в последний раз ставили своему ребёнку в пример его умного или трудолюбивого одноклассника, соседа или племянника коллеги? У некогда популярного мема про «сына маминой подруги» глубокие корни — и все они тесно переплетены с социальной тревогой.

Как бороться с детской неуверенностью в себе? Позволить делать ошибки и не всегда быть «лучшим во всём». Ошибка — это способ научиться и ценный опыт, а не провал или катастрофа. Говорите и о своих неудачах, обсуждайте их в семейном кругу, это позволит снять стигму и объяснить ребёнку, что он ничем не хуже окружающих. Делитесь эмоциями и страхами. Попробуйте обратить провалы в шутку и легче относитесь к ним. Ну и, конечно, не забывайте рассказывать ребёнку, насколько сильно вы его любите любым.

Приводите в пример тех выдающихся деятелей, которых в детстве считали бесперспективными и отстающими. А с более старшими детьми можно обсудить, что картинка в интернете — часто красивый фасад, за которым не скрывается ничего реального, и использовать такое воображаемое мерило для своей жизни достаточно абсурдно.

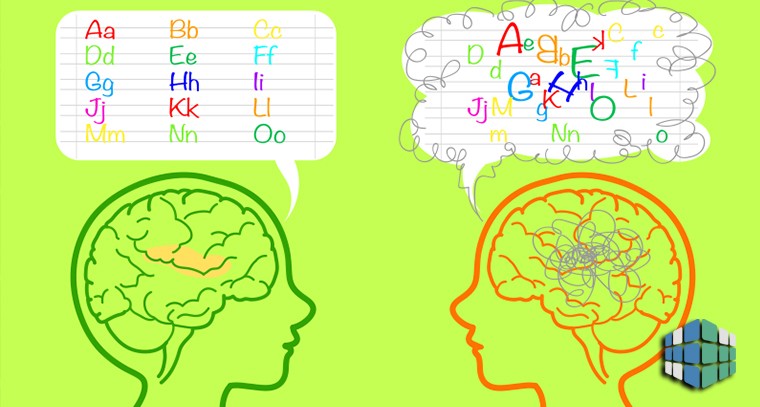

Дислексия

А вы знали, что от 10 до 15 процентов людей по всему земному шару имеют или имели трудности в обучении, связанные с дислексией, дисграфией или дискалькуляцией? И знаете ли вы, что это вообще такое?

В нашей стране об этих проблемах говорят мало, чаще обвиняя ребёнка в том, что он ленится. Или принижают его умственные способности, считая отсталым. А тем временем ни одно из этих понятий не связано с уровнем интеллекта. Дислексия, взывающая затруднения в чтении, дисграфия, мешающая ребёнку писать правильно, и дискалькуляция, которая нарушает способность считать — это комплексные проблемы, которые требуют помощи. Вполне возможно, что нежелание ребёнка учиться таковым на самом деле не является: он просто не может этого делать.

Внимательно следите за успехами и неудачами вашего ребёнка в процессе обучения, но лучше, если проблема будет выявлена ещё до поступления в школу. А скорректировать её можно, заручившись поддержкой психолога и логопеда.

Отсутствие цели

Иногда стремление что-то делать угасает по достаточно простой причине: человек сам не знает, чего он хочет. Особенно это касается детей. В таких случаях поможет тренировка силы воли: научите ребёнка ждать, а не желать мгновенного результата.

Дарите большие подарки только на один из праздников, а не когда вздумается. Если ребёнок хочет заполучить что-то уж слишком сильно, скажите ему, что вы оплатите только половину покупки — вторую часть суммы он должен скопить сам.

Мотивировать к обучению тоже можно наградой: здесь способ «получишь что-то, если хорошо напишешь контрольную» отлично работает. Но не переусердствуйте, отмечайте самые крупные успехи, для достижения которых нужно выполнить череду действий.

А ещё от ребёнка можно просто отстать. Серьёзно. Нам всем иногда хочется отдыха или не хочется совсем ничего. Это в порядке вещей, если не затягивается слишком надолго. А если ваше чадо приняло решение сделать что-то самостоятельно (занялось уборкой или внезапно прочитало книгу), то не забудьте отметить этот факт. И не скупитесь на похвалу, даже если попытка не увенчалась успехом: усилие само по себе уже достойно того, чтобы быть замеченным. Только так у ребёнка сформируется стойкая ассоциация, связывающая выполнение каких-либо действий и позитивные эмоции.

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()