Читательская грамотность как фактор, влияющий на образовательные достижения учащихс

«Однажды звери в лесу собрались и решили открыть школу. Среди них были кролик, птица, белка, рыба и угорь, и они сформировали совет директоров. Кролик настаивал, чтобы в программу занятий вошел бег. Птица настаивала, чтобы в программу занятий вошло летание. Рыба настаивала, чтобы в программу входило плавание, а белка говорила, что абсолютно необходимо внести вертикальное лазание по деревьям. Они объединили все эти вещи и составили расписание занятий. Потом они стали настаивать, чтобы все животные изучали все предметы. Хотя кролик и получал пятерки по бегу, с перпендикулярным лазанием по деревьям у него были трудности. Он постоянно падал на спину. Довольно скоро он получил какое-то повреждение мозгов и бегать больше не мог. Оказалось, что вместо пятерки по бегу он получает тройку, а по перпендикулярному лазанию, конечно, всегда единицу. Птица очень хорошо летала, но когда ей пришлось рыть норы в земле, она не могла делать этого хорошо. Она постоянно ломала клюв и крылья. Очень скоро она стала получать тройки по летанию, единицы по норокопанию и испытывала адские трудности в перпендикулярном лазании. В конце концов первым по успеваемости животным в классе оказался умственно отсталый угорь, который делал все наполовину. Но учредители были довольны, потому что каждый изучал все предметы, и это называлось «широким общим образованием» (вариация на тему сказки Р.Х. Ривз «Школа зверей»).

Подобное образование можно охарактеризовать как передачу учащимся готовых знаний, подлежащих заучиванию и безусловному принятию к действию. Активным в школе должен быть прежде всего педагог, ученики обязаны сидеть тихо, быть внимательными и выполнять его распоряжения – такое обучение давно уже считается отжившим свой век.

Сегодня родители очень серьезно относятся к тому, какую школу и учителя выбрать для своего ребенка. Все мы хотим, чтобы основной задачей учебного учреждения было обучение, обеспечивающее право каждого школьника на индивидуальное развитие, максимальное раскрытие его психологического, интеллектуального и творческого потенциала. Такой подход в образовании называется личностно ориентированным обучением. «Это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. Личностно-ориентированное обучение – это не просто учет особенностей субъекта учения, это иная методология организации условий обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно личностных функций» (Н.А. Алексеев).

В современной школе целостное развитие личности является приоритетным направлением, обозначенным в Федеральном образовательном стандарте. Обеспечивается оно, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения личностью новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Универсальный характер УУД проявляется в том, что они:

- носят надпредметный, метапредметный характер;

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания;

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.

И родитель, и учитель, и школа заинтересованы в том, чтобы каждый ребенок был успешным. От того, насколько у него сформированы универсальные учебные действия, в первую очередь, зависят его результаты обучения (результаты обучения – это то, что будет знать, понимать и будет в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании процесса обучения).

В России современными критериями проверки результатов обучения являются контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена. Насколько успешно ученик сдаст этот экзамен зависит от того, сумел ли коллектив педагогов создать условия для формирования универсальных учебных действий (УУД) на уроках каждому. Ведь только формирование всех УУД в комплексе позволит ребенку реализовать свои способности в полной мере.

Что же поможет выстроить систему работы на уроках каждому учителю и систему учебной работы в школе, чтобы создать условия для формирования УУД?

В основе всех эффективных реформ и в Великобритании, и в Финляндии, и в других успешных образовательных системах лежит смысловое чтение.

Смысловое (продуктивное) чтение — вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.) выделены действия смыслового чтения, связанные с:

- осмыслением цели чтения и выбором вида чтения в зависимости от цели;

- извлечением необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;

- определением основной и второстепенной информации;

- формулированием проблемы и главной идеи текста.

По мнению учёных, именно смысловое чтение может стать основой развития ценностно-смысловых личностных качеств обучающегося, надёжным обеспечением успешной познавательной деятельности на протяжении всей его жизни, поскольку в новых социокультурных и экономических условиях чтение понимается как базовая интеллектуальная технология, как важнейший ресурс развития личности, как источник приобретения знаний, преодоления ограниченности индивидуального социального опыта. Чтение осознаётся как способ освоения ценностей мировой культуры, средство обретения культурной компетентности личности и подготовки к жизни в окружающей социальной реальности.

Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию, это внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл текста с помощью его анализа. Владение навыками смыслового чтения способствует развитию устной речи и, как следствие, — письменной речи и продуктивному обучению. Развитие способности смыслового чтения помогает овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и критического чтения.

Способы смыслового чтения

- Аналитический или структурный.

В этом случае читатель идёт от целого к частному. Цель такого чтения — понять отношение автора к предмету или явлению и выявить факторы, повлиявшие на это отношение. Для того чтобы проанализировать текст, читателю нужно определить:

- какую книгу он читает, то есть понять её основной предмет;

- в чём основной смысл книги;

- на какие смысловые или структурные части она подразделяется;

- какие основные проблемы автор стремится решить.

- Синтетический или интерпретационный.

Здесь читатель движется от частного к целому. Цель этого способа — выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким образом и насколько решил их. Для этого необходимо:

- обнаружить и интерпретировать самые важные слова в тексте;

- обнаружить и интерпретировать самые важные предложения;

- обнаружить и интерпретировать самые важные абзацы;

- определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился.

При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и суждениям автора. Результат — понимание и запоминание прочитанного, создание на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, план, конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т. д.).

- Критический или оценочный.

Цель этого способа — оценить авторский текст и решить, согласен ли с ним читатель.

Обучение смысловому (рефлексивному) чтению заключается в овладении следующими умениями:

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку;

- понимать основную мысль текста;

- формировать систему аргументов;

- прогнозировать последовательность изложения идей текста;

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

- понимать назначение разных видов текстов;

- понимать невыраженную (подтекстовую) информацию текста;

- сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;

- выражать информацию текста в виде кратких записей;

- различать темы и подтемы специального текста;

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;

- выделять не только главную, но и избыточную информацию;

- пользоваться разными техниками понимания прочитанного;

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения, переработки информации и её осмысления;

- понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.

«Каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной (но, разумеется, не единственный) способ своего интеллектуального развития – чтение» (Д.С. Лихачев). Если цель школьного обучения - формирование успешности каждого ученика, то формирование читательской грамотности - это основной ресурс в формировании успешного человека, умеющего добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразной деятельности.

В ФГОС обязательными для реализации являются междисциплинарные программы:

- в начальной школе - «Чтение. Работа с текстом»;

- в основной школе - «Основы смыслового чтения и работа с текстом».

Междисциплинарные - то есть способствующие созданию целостной системы работы по формированию читательской грамотности. Чтение, или по-другому работа с информацией, лежит в основе формирования любых УУД.

Актуальность формирования читательской грамотности подтверждают и результаты международных исследований грамотности чтения PIRLS и PISA, где учащиеся 4-х классов показывают стабильно высокие результаты, а пятнадцатилетние учащиеся – стабильно низкие. Получается, что в начальной школе растет число хорошо читающих детей, а к средней школе увеличивается число детей, читающих все хуже и хуже. А это значит, что, если не создавать условия для формирования читательской грамотности, то в основной школе ученики оказываются на пути учебного провала.

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в 1991 г., когда IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) искала термин, который станет обозначать чтение не только с его технической стороны, а в более широком функциональном контексте - как возможность рассуждать о них и использовать воспринятую из текста информацию для достижения своих целей, расширять знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

В результате было инициировано международное мониторинговое исследование «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), оценивающего уровень читательской грамотности учеников, которые завершают четвертый год обучения в школе. Исследование проводится циклически - один раз в пять лет. Последний раз оно произошло в 2016 году.

В исследовании PIRLS читательская грамотность определяется как «способность понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом и/или ценных для индивида. С опорой на разнообразные тексты читатели должны конструировать собственные значения. Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и внешкольных читательских сообществах и для собственного удовольствия».

Почему используется термин «читательская грамотность» вместо термина «чтение»? Чтение (особенно в педагогическом контексте) нередко понимается как декодирование – перевод букв в звуки. Часто умение читать ассоциируется с чтением вслух. Читательская грамотность включает гораздо более широкий спектр компетенций – от базисного декодирования, знания слов, грамматики, структуры текста до знаний о мире. Читательская грамотность также включает метакогнитивные компетенции: понимание своего непонимания, умение восстанавливать и поддерживать свое понимание на должном уровне. Желаемый уровень понимания зависит от задачи, которую ставит перед собой читатель.

Исторически термин «грамотность» означает владение инструментом (культурным средством), позволяющим получать и передавать информацию в виде письменного текста. Говоря о читательской грамотности, мы хотим подчеркнуть активный, целенаправленный и конструктивный характер использования чтения в разных ситуациях и для разных целей.

«Понимать» (прочитанное) говорит о самом существенном элементе читательской деятельности и важнейшем направлении педагогической работы при обучении чтению. Слово «использовать» подчеркивает прагматические, функциональные, прикладные аспекты работы читателя. Слово «размышлять» указывает на активность читателя, который для понимания авторской мысли использует свои собственные мысли и опыт.

Даже на самых ранних этапах чтения читатель опирается на свое знание о том, как буквенные знаки превратить в слова, и о том, что значит каждое слово. По мере развития читателя его размышления о тексте могут менять его восприятие мира. И наоборот: знания о мире, с помощью которых читатель строит понимание текста, изменяют восприятие текста. Ясно, что эти изменения происходят по большей части бессознательно, незаметно для самого читателя. Однако иногда размышления, возникающие в процессе чтения, побуждают читателя сознательно анализировать содержание, форму и структуру текста, его соотношение с собственными знаниями читателя.

Развитый читатель не только умеет читать, но и ценит чтение, активно использует его при решении самых разных задач. Поэтому цель обучения –культивировать и мастерство, и стремление к чтению. Речь идет о мотивации чтения, которая включает группу эмоциональных и поведенческих характеристик читателя, таких как интерес, удовольствие от чтения, ощущение свободы выбора круга чтения, разнообразные и частые практики чтения, включенность в социальные отношения, опосредствованные текстами.

Группы читательских умений

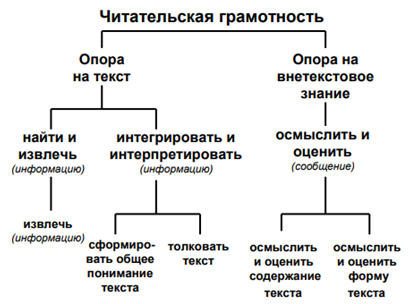

Читательская грамотность (по PIRLS и PISA) определяется по уровню сформированности трех групп читательских умений:

- Ориентация в содержании текста и понимании его целостного смысла, нахождение информации.

- Интерпретация текста.

- Рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка.

Первая группа связана с общими умениями работы с текстом: понимание содержания текста и ориентация в нем. Учащиеся должны научиться:

- определять основную идею, тему текста;

- искать и находить очевидную и неочевидную информацию (ориентация в тексте);

- формулировать выводы и делать заключения с опорой на факты, поданные в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, осознание основной идеи).

Примеры формулировки вопросов и заданий, которые ставятся перед учениками для формирования данной группы умений:

- найди конкретные сведения;

- с опорой на содержание текста объясни значение слова, выражения;

- определи тему или основную мысль текста (в случае, если она явно выделяется из текста);

- определи время и место действия;

- установи связь между событиями;

- объясни вывод, сделанный главным героем;

- проанализируй факты, доказательства, мотивы поступков героев и сделай общее заключение.

Вторая группа умений направлена на глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. Необходимо сформировать у учащихся умения:

- анализировать, интерпретировать и обобщать информацию из текста;

- формулировать более сложные выводы и давать оценку воспринятым фактом.

Формулировки вопросов и заданий должны быть направлены на то, чтобы:

- распознать общую идею или тему текста;

- понять отношения между героями;

- сравнить или противопоставить информацию из разных частей текста;

- понять настроение и общий тон повествования;

- найти практическое применение информации, полученной из текста;

- оценить правдоподобность описанных событий;

- осмыслить, какими средствами автор воспользовался, чтобы сделать неожиданную концовку;

- оценить полноту и ясность информации, представленной в тексте;

- определить отношение автора к основной теме текста.

Третья группа умений включает в себя использование информации, выделенной из текста, для достижения разнообразных целей, решения поставленных задач с использованием или без использования дополнительных знаний.

Для проявления данной группы умений ученик должен быть подготовлен:

- читать объемные тексты;

- работать с информацией, которая не лежит на поверхности;

- находить нужную информацию в ситуации, когда составные части этой информации сообщаются не в прямом порядке;

- работать в ситуации, когда часть информации сообщается не словами, а в виде графиков, рисунков, карт;

- работать с противоречивой информацией, которая требует критической оценки;

- формулировать гипотезы с опорой на предложенную в тексте информацию;

- работать с высказанными мнениями, которые не соответствуют его личным представлениям.

В ФГОС начального и в основного образования подробно расписаны составляющие этих групп. И для того, чтобы каждый ребенок владел всеми этими умениями, учитель должен знать, как и чем формировать их у школьников.

Связи читательских умений

Умение найти и извлечь информацию из текста

Здесь речь пойдет об извлечении из текста одного или нескольких фрагментов информации. Таким фрагментом может быть, например, качество работника, требуемое работодателем, или местный телефонный код, или факт, подтверждающий (опровергающий) высказанную точку зрения.

В обыденной жизни читатели регулярно извлекают информацию из текстов. Чтобы это сделать, необходимо бегло просмотреть (сканировать) весь текст и выделить ту его часть (например, страницу в сплошном тексте, таблицу или список), где искомая информация содержится. Чаще всего искомая информация находится в какой-то одной части текста, но иногда она занимает несколько предложений, или несколько клеточек таблицы, или несколько строк списка.

Отвечая на вопросы, которые требуют извлечения информации, учащиеся должны связать существенные детали вопроса (искомое свойство объекта, время, место или обстоятельства действия) и соответствующие детали текста. Иногда эта связь прямая, буквальная – по совпадающим ключевым словам, иногда косвенная – синонимическая. Искомая информация всегда содержится в тексте в достаточно явном виде. В формулировке вопроса также эксплицитно указано – что (какую именно информацию) требуется найти.

Вопросы на извлечение информации могут иметь разную степень определенности. Пример предельно определенного вопроса: определить по тексту или по таблице, в какое время или в каком месте нечто происходит. Подчеркнем – текст или таблица содержат эту информацию в явном виде. Несколько более трудны вопросы, ответ на которые содержится в тексте в синонимическом виде. Поиск такой информации требует навыков категоризации. Например, два понятия надо отнести к общей категории или, напротив, различить между двумя сходными понятиями, относящимися к разным категориям. Разные уровни читательской опытности могут быть измерены за счет систематического варьирования элементов вопроса, которые определяют его сложность.

Извлечение информации – это процесс выбора искомого сообщения.

Поиск информации – это процесс определения места, где эта информация содержится.

Некоторые вопросы предполагают только извлечение информации. В большей степени это относится к печатному тексту, все части которого читатель может увидеть непосредственно. (В электронном тексте читателю при поиске информации зачастую приходится обращаться к гиперсвязям.) При поиске информации в печатном тексте читатель может ориентироваться на подзаголовки и таким образом определить часть текста, содержащую искомое сообщение. Трудность поиска информации определяется числом страниц, которые надо просмотреть для определения нужного места в тексте, объемом искомого сообщения, а также тем, сообщает ли вопрос о месте локализации искомого сообщения в тексте.

Умение интегрировать и интерпретировать сообщения текста

Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные сообщения необходимо связать друг с другом и истолковать.

Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, которая не сообщается напрямую. Иногда для этого нужно установить скрытую связь, иногда понять подразумеваемое сообщение, осмыслить подтекст. Истолковывая текст, читатель делает явными скрытые допущения или утверждения как всего текста, так и любой его части. Толкование опирается на целый ряд умственных действий. Так для ответа на вопрос учащимся приходится иногда делать выводы из сообщения текста, различать главные и второстепенные детали, кратко формулировать основные мысли или на основе сказанного в тексте умозаключать о предшествующем событии.

Интеграция или связывание отдельных сообщений текста в единое целое свидетельствует о том, что читатель понимает, что соединяет элементы текста – от отдельных предложений или абзацев до частей составных текстов. В каждом случае связать единицы информации означает определить их общую роль в тексте, к примеру, показать сходство или различие, обнаружить причинно-следственные связи и т.п.

Связывание отдельных сообщений текста, и их истолкование необходимы для того, чтобы построить общее, целостное понимание текста. Учащиеся могут продемонстрировать начальное понимание целостности текста, назвав его главную тему или основное назначение. Определение главной идеи предполагает установление иерархии высказанных в тексте мыслей, показывает, может ли читатель отделить главное от второстепенного или узнать главную идею в определенном высказывании или заглавии текста.

Рассмотрим примеры вопросов на связывание и истолкование текста:

- придумать название или сочинить вступление к тексту,

- объяснить порядок действий в простой инструкции,

- восстановить названия осей на графике или столбиков в таблице,

- дать характеристику герою повествования;

- объяснить назначение карты или рисунка.

Некоторые вопросы фокусируют читателя на определенной части текста, другие обращены ко всему тексту.

И связывание единиц информации, и их истолкование необходимы для того, чтобы построить более глубокое, полное и детализированное понимание прочитанного. Вопросы, выясняющие глубину понимания, требуют чаще всего логики – например, чтобы учесть способ организации информации в тексте, определить намерения автора, пояснить значение слова или эпизода, которые придают общему значению текста особые оттенки.

В процессе чтения между связыванием и истолкованием информации устанавливаются тесные двусторонние отношения. Связыванию единиц информации в значащее целое всегда предшествует акт толкования значения каждой из соединенных единиц. Объединение единиц текста в целое инициирует новый акт толкования этой более крупной единицы, которая в свою очередь ждет связи с другими единицами текста.

Умение осмыслить и оценить сообщение текста.

Читатель, умеющий осмыслить и оценить прочитанное, способен связать сообщение текста с собственными убеждениями и опытом.

Осмысление и оценка предполагают опору на знания, идеи и чувства, известные читателю до знакомства с текстом. Вопросы на осмысление требуют от читателя обращения к собственному опыту или знаниям для того, чтобы сравнивать, противопоставлять и предполагать. Вопросы на оценку предлагают читателю высказать суждение, основанное на его личных нормах и мерах. Чтобы осмыслить и оценить содержание текста, читатель должен связать информацию текста с другими внетекстовыми источниками информации, например – согласиться или не согласиться с утверждением текста.

Часто читателя просят высказать и обосновать свою собственную точку зрения на предмет, обсуждаемый в тексте. Чтобы это сделать, читателю нужно:

- создать собственное толкование текста;

- соотнести текст со своими убеждениями или знаниями, почерпнутыми из других текстов.

Чтобы справиться с такой работой, учащимся необходимо обладать как общими, так и специальными знаниями, а также способностью к абстрактному мышлению.

Приведем примеры вопросов на осмысление и оценку содержания текста:

- подтвердить какое-либо утверждение текста на основе собственного опыта;

- оценить утверждение текста с точки зрения собственных моральных или эстетических представлений;

- высказать свое мнение о качестве приведенных в тексте доказательств.

Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в формулировке вопроса.

Чтобы осмыслить и оценить форму текста, читатель должен посмотреть на текст со стороны, оценить его объективно и высказаться по поводу качества и уместности текста в целом и отдельных его элементов. Для того чтобы это сделать, необходимо иметь чувство стиля, жанра, структуры текста и коммуникативных ситуаций, в которых текст функционирует. При оценке того, удался ли автору портрет героини или насколько авторские высказывания убедительны, важно обращать внимание не только на главные характеристики текста, но и на детали. Например, полезно чувствовать, как выбор эпитета может повлиять на интерпретацию.

Рассмотрим примеры вопросов на осмысление и оценку формы текста:

- определить ценность текста для решения определенной задачи, высказать и обосновать суждение о том, достиг ли автор той или иной цели, использовав конкретный прием построения текста;

- на основе анализа авторского стиля определить авторские задачи или его отношение, скажем, к герою повествования.

Умение осмыслить и оценить текст особенно остро востребовано при чтении электронных сообщений, которые не проходят все инстанции рецензирования и редактирования, принятые в традиционных печатных изданиях. Критический анализ информации, разумеется, необходим и читателю печатных текстов.

Техники формирования читательской грамотности

Для формирования читательской грамотности сегодня существуют:

- стратегии работы с текстом;

- техники активно-продуктивного чтения;

- алгоритмы работы с несплошными текстами.

Понятие «текст» на современном этапе трактуется широко: он может включать не только слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Наряду с печатными современный человек может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными текстами: «бумажными», электронными и «звучащими». Чётко распределить тексты по определённым категориям или критериям невозможно, так как один и тот же текст, как правило, имеет различные признаки и может относиться сразу к нескольким группам. В методических целях удобно использовать классификацию текстов, разработанную составителями теста PISA. Они делят тексты на сплошные и несплошные.

К сплошным текстам относят тексты, читаемые в повседневной жизни, в школе:

- описание (отрывок из рассказа, стихотворения, описание человека, места, предмета и т.д.);

- повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, спектакля, пост блога, материалы различных сайтов и т.д.);

- рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация собственного мнения).

К несплошным текстам относятся графики, диаграммы, таблицы, схемы (кластеры), географические карты и карты местности, план помещения, входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов и т.д.

Стратегии работы с текстом

Стратегии работы с текстом – «это закономерность в принятии решений в ходе познавательной деятельности. Одинаковый способ работы с материалом при изменении самого материала, набор действий, которые использует учащийся для совершенствования обучения, повышения его эффективности и результативности. В случае успеха учащийся запоминает способ, переносит его в другие ситуации, делает универсальным».

Первыми, выдвинувшими положение о наличии стратегий, которые управляют, ведут процесс чтения, восприятия и понимания читаемого материала, были психолингвисты К. Гудман и П. Колерс. Читающий человек, по мнению К. Гудмана, использует три типа информации: зрительную, извлекаемую из письменной речи, звуковую, извлекаемую из устной речи, и информацию о звуко-буквенных отношениях, извлекаемую из понимания того, как связаны устная и письменная речь. Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе языка и знание того, как можно создать смысл на основе письменного языка.

Существуют предтекстовые, текстовые и послетекстовые стратегии.

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она включает: во-первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение характера текста, которое возможно после просмотра его заголовка и подзаголовков и предположение о цели его написания, т. е. замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец принимает решение о виде чтения и приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися к механизмам чтения.

Рассмотрим в качестве примера лишь одну. Стратегия «Тематический алфавит» помогает вспомнить то, что ученик уже знает (на этапе урока – актуализация знаний), или то, что узнал (на этапе урока - рефлексия или подведение итогов). Существуют и другие названия данной стратегии. Например, «Алфавит за круглым столом» (когда работа выполняется всеми учащимися) или «Алфавит по кругу» (когда ученики называют слова по очереди). Задача учеников в процессе работы, заполнить карту (расчерченный лист с буквами алфавита внутри каждой клеточки) или назвать как можно больше слов, словосочетаний, относящихся к теме урока, тексту (сплошному, несплошному) в соответствии с порядком букв алфавита. Это предтекстовая стратегия, она создает условия для формирования первой группы умений: ориентация в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение информации.

Техники активно-продуктивного чтения

Техники активно-продуктивного чтения основаны на естественной возможности детей быстро усваивать большие порции информации, это ряд технологических приёмов, направленных на активизацию мыслительной деятельности учеников. На уроке ребятам представляется целый комплекс учебных задач, сочетающих в себе приёмы всех уровней. Результатом такой работы является ученический продукт в виде выполненных заданий, составленных учеником собственных конструкций. Представьте, что вам прочитали текст сказки Р.Х. Ривз «Школа зверей» намеренно весело, утверждающе, а после этого призвали бы вас отдавать своих детей в эту школу. Реакцией на это было бы ваше недоумение и возмущение.

Вопрос: «Почему же вас не устраивает эта школа?»

Ответ: «На особенности детей не обращают внимание, нет индивидуального подхода и т.д. и т.п. Далее вы примерами из текста подтверждаете недопустимость подобного образования. - А какое же обучение устроило бы вас? - Личностно ориентированное! - Совершенно верно, поэтому о нем мы сегодня и говорим. Эта техника называется «Отсроченная отгадка».

Используется на этапе урока: мотивация познавательной деятельности. Создает условия для формирования первой, второй и третьей групп читательских умений. Технику можно использовать в начале урока, когда учитель дает загадку (удивительный факт, интригующий текст), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом. Или в конце урока, чтобы начать следующее занятие.

Алгоритмы работы с несплошными текстами

В учебной деятельности ученики сталкиваются не только с текстами книг (сплошными текстами), часто им приходится работать и с несплошными текстами: формулами, диаграммами, таблицами, графиками, картинками. И здесь на помощь приходят алгоритмы работы с несплошными текстами – наиболее сложный вид работы.

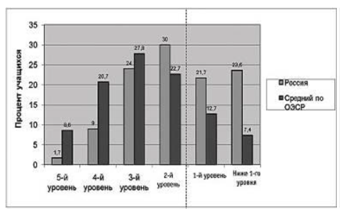

Давайте рассмотрим алгоритм работы с диаграммой «PISA 2006: уровни владения навыками чтения».

Алгоритм изучения информации, представленной в диаграмме:

- Как называется диаграмма?

- Что представлено в диаграмме?

- В каких единицах измеряются данные?

- Какую закономерность (закономерности) данных Вы наблюдаете?

- Предложите свое объяснение выявленным закономерностям.

- Есть ли исключения из выявленных закономерностей и с чем они связаны?

- Какое практическое значение имеют эти данные?

Если вы четко и последовательно ответили на все эти вопросы, то должны были прийти к следующему выводу: одним из направлений образовательного процесса должно быть формирование грамотного читателя. В первую очередь это отразится на результатах ЕГЭ, потому что группы читательских умений напрямую связаны с умениями, которые должны продемонстрировать выпускники в процессе работы с контрольно-измерительными материалами.

Только система работы школы по формированию читательской грамотности на всех ступенях обучения способна решить проблему. Необходимо только правильно выстроить весь инструментарий, распределив его по ступеням обучения, и задействовать его и в учебной, и во внеучебной работе школы.

Замечательным дополнением к созданию условий для формирования читательских умений у учащихся на уроках в системе личностно ориентированного обучения будут техники формирующего оценивания, они помогают педагогам учитывать индивидуальные особенности детей, а ученикам - сформировать навыки самостоятельного обучения и направлены на повышение учебных достижений учащихся. Потому что от природы своей «Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой» (Альберт Эйнштейн).

Список источников:

- Куропятник И.В. Чтение как стратегически важная компетентность для молодых людей// Педагогическая мастерская. Все для учителя. - 2012. - № 64

- Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход к обучению чтению. – М.: Школьная библиотека, 2005. – 512 с.

- Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. – М.: Баласс, 2013. – 128 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

- Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова.. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.

- Цукерман Г.А. Оценка читательской грамотности. Презентация и обсуждение первых результатов международной программы PISA-2009. Москва. 2010 г. [Электронный ресурс] http://2020strategy.ru/data/2011/07/15/1214720557/4.pdf

Интернет-ресурсы:

- https://eyange.livejournal.com/94281.html

- http://www.akvobr.ru/ocenka_kachestva_rezultata_po_evropeiski.html

- http://www.gazpromschool.ru/teachers/pedsovet/img12_13/pedsovet15_12_2012_apalkov.pdf

- https://www.live-and-learn.ru/catalog/article/4-rezultata-obucheniya/

- http://mcbs.ru/files/File/smetannikova(1).pdf

- http://selezneva-lichnost.ru/strategii-chteniya/tematicheskiy-alfavit-ili-alfavit-za-kruglim-stolom.html

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()