Формирование читательской грамотности младших школьников

Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности.

Читательская грамотность, понимаемая как способность учащихся к осмыслению текстов различного содержания и формата, как способность к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях, в том числе и для достижения своих целей, расширения знаний и возможностей, становится значимым результатом начального образования.

Читательская грамотность как планируемый результат обучения

Обществом в последние десятилетия осознано значение непрерывного образования, связанного с необходимостью для человека сменить несколько видов деятельности в течение жизни. Умение читать уже не может считаться способностью, приобретенной в раннем школьном возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения.

Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось большое значение, задача развития читательской грамотности является новой областью для современной начальной школы, решающей задачи реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта.

В связи с этим целесообразно рассмотреть терминологию и понятия, применяемые в области читательской грамотности. За основу взяты исследования формирования читательской грамотности Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения РАО.

Исторически термин «грамотность» означает владение инструментом (культурным средством), позволяющим получать и передавать информацию в виде письменного текста. Слово «грамотность» произошло от греческого «grammata» — чтение и письмо. Грамотность – степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке. Грамотность – фундамент, на котором можно построить дальнейшее развитие человека. Открывая доступ к книге, она даёт возможность пользоваться сокровищницей мысли и знания, созданной человечеством.

Грамотность как определённая степень владения навыками устной и письменной речи является одним из важнейших показателей культурного уровня населения. Конкретное содержание понятия грамотность меняется на различных этапах экономического и политического развития общества вместе с повышением его культурных запросов (БСЭ).

Говоря о читательской грамотности «необходимо разобраться в терминологической путанице, возникшей в русскоязычной литературе, обсуждающей международный мониторинг результатов образования в двух критических точках: на переходе младших школьников от обучения чтению к чтению для обучения (PIRLS) и на переходе старших школьников от мира образования к миру труда (PISA)». В PIRLS речь идет о читательской грамотности, PISA рассматривает также математическую и естественнонаучную грамотность.

«Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного тестирования в 1991 г., когда IEA, организация, в лоне которой родился PIRLS, искала понятие, определяющее чтение не только со стороны техники, но в широком функциональном контексте — как возможность размышлять о прочитанном и использовать прочитанное инструментально, для достижения личных и общественных целей, в первую очередь для дальнейшего обучения. Дорабатывая исходное определение 1991г., группа создателей PIRLS определила читательскую грамотность четвероклассников как «способность понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом и (или) ценных для индивида. На основе разнообразных текстов юные читатели конструируют собственные значения. Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и внешкольных читательских сообществах и для удовольствия».

В исследовании PISA «читательская грамотность — это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».

Вопросы теста PIRLS позволяют оценить основные читательские действия, направленные на понимание учащимися текста (как художественного, так и информационного). Читательские действия включают в себя умения:

- вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в тексте;

- сделать прямые умозаключения из этой информации;

- интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста;

- оценить содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных элементов.

В работах Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалёвой и М.И. Кузнецовой указывается, что «первые два действия непосредственно опираются на текст, на умение читателя извлекать информацию из текста и восстанавливать некоторые зазоры между авторскими сообщениями. Вторые два действия требуют от читателя значительно большей самостоятельности мышления и воображения. Интегрировать все детали текстового сообщения, устанавливать даже те связи, которые не высказаны автором напрямую, и интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста, реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, структуру, язык), — все эти читательские умения предполагают значительную свободу в обращении с текстом, в частности, соотнесение позиции автора со своей собственной точкой зрения. У развитого читателя должны быть сформированы обе группы умений:

- умения, целиком основанные на тексте: извлекать из текста информацию и строить на ее основании простейшие суждения;

- умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте собственных знаний читателя».

Разработчиками теста PIRLS так же выработаны представления об уровнях читательской грамотности, которые связаны с качественной характеристикой читательской самостоятельности выпускников начальной школы.

Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Такие ученики уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообщения художественных и информационных текстов, не выходящих далеко за пределы их речевого и житейского опыта и знаний. Читатели высокого уровня готовы (при должном педагогическом руководстве) осваивать те составляющие чтения, которые позволят им расширять и преобразовывать собственный опыт и знания с помощью новых сведений, мыслей, переживаний, сообщаемых в письменной форме.

Средний уровень понимания текстов характерен для читателей, еще не полностью освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать сообщения текста и строить на его основе собственные значения, они все нуждаются в помощи. Это помощь в понимании тех сообщений текста, которые не противоречат их собственному опыту и помощь в освоении письменного общения и сотрудничества с собеседниками, чей жизненный опыт и взгляды на мир расходятся с их опытом.

Низкий уровень понимания текстов делает невозможным принятие учащимися помощи педагога в использовании письменных форм сообщения о человеческих чувствах, мыслях и знаниях для самообразования.

Требования ФГОС к уровню освоения учащимися читательской грамотности

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования читательская грамотность рассматривается как один из планируемых результатов обучения. Требования ФГОС к читательской грамотности отражены в обобщенных планируемых результатах освоения междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией», а также в обобщенных планируемых результатах освоения учебных программ по всем предметам начальной школы.

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники должны:

- приобрести первичные навыки работы с информацией;

- научиться осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее;

- научится дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические работы);

- овладеть первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм);

- овладеть навыками использования информации для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях;

- научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации;

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Планируемые результаты программы «Чтение. Работа с текстами»

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»

Выпускник научится:

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и информационные тексты);

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации;

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;

- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

- составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги.

Выпускник получит возможность научиться:

- находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях;

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);

- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).

Раздел «Понимание и преобразование информации»

Выпускник научится:

- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст;

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);

- понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;

- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

- для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;

- делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации.

Раздел «Применение и представление информации»

Выпускник научится:

- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;

- использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

- составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному вопросу;

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака;

- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.;

- группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги).

Выпускник получит возможность научиться:

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения;

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»

Выпускник научится:

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

- критически относиться к рекламной информации;

- находить способы проверки противоречивой информации;

- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.

Складывающееся в настоящее время представление о читательской грамотности как об одном из планируемых результатов начального образования ставит перед учителем новую задачу. Это задача освоения способа формирования читательских умений в образовательной практике. Предлагаем рассмотреть факторы, влияющие на развитие грамотности чтения у младших школьников; способы организации работы; виды учебных заданий; условия проектирования педагогических ситуаций, обеспечивающих формирование читательской грамотности младших школьников. Это те составляющие, которые помогут учителю построить работу по формированию читательской грамотности.

Факторы, влияющие на развитие грамотности чтения у младших школьников

В исследованиях М.А. Пинской, О.Л. Обуховой, Т.В. Тимковой много внимания уделено пониманию факторов, влияющих на формирование читательской грамотности. Подробный и качественный анализ факторов, обеспечивающих формирование читательской грамотности, так же представлен в книге «Неожиданная победа: российские школьники читают лучше других» под редакцией И.Д. Фрумина. В основу данной работы были положены результаты исследований «Факторы успеха России в PIRLS-2006», выполненного по Тематическому плану фундаментальных исследований Высшей школы экономики.

По мнению исследователей, существует ряд факторов, которые могут повлиять на результаты PIRLS, а значит и на формирование грамотности чтения. К ним относятся:

- факторы уровня школы: гарантированные и жизнеспособные учебные программы, стимулирующие цели и эффективная обратная связь, включенность родителей и общественности в образовательный процесс, безопасная и упорядоченная образовательная среда, коллегиальность, профессионализм педагогов;

- факторы уровня учителя: особенности методики, организационные технологии, составление учебных планов и т.п.;

- факторы уровня учащегося: семья, обучаемость, дополнительные знания, мотивация и т.п.

В исследованиях факторов отмечается, что в оформлении классов тех школ, которые показали наиболее низкие результаты в PIRLS, отсутствуют многие важные элементы, создающие живую учебную атмосферу: выставки детских работ, плакаты, схемы, классные библиотеки, познавательная информация и т.п..

К эффективным средствам, помимо олимпиад и конкурсов разного уровня, можно отнести следующие мероприятия: классные соревнования по домашнему чтению с регулярным награждением победителей; выставки лучших ученических и творческих работ; использование портфолио детских работ и достижений; возможность выбора детьми дополнительных образовательных программ; дополнительные занятия по программам и пособиям повышенной сложности.

Формирование грамотности чтения требует от образовательного учреждения создания информационно-образовательной среды на основе комплексного подхода к решению данной задачи. Кроме того, все авторы сходятся во мнении, что ключевым фактором является сам учитель и его подходы к обучению чтению. При этом среди основных ошибок педагога указывается предпочтение учителем фронтального способа работы и задание большого объема домашних заданий.

В связи с этим становится актуальной проблема организации педагогом читательской деятельности младших школьников в урочном и внеурочном образовательном пространстве.

Организация работы по развитию читательской грамотности младших школьников

В основу организации работы с читательской грамотностью могут быть положены группы читательских умений, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста:

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла;

- нахождение информации;

- интерпретация текста;

- рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка.

Такой выбор основывается на представлении о понятии «читательская грамотность» международного исследования «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Учитель, организуя работу учащихся со всеми группами читательских умений, может обеспечить формирование читательской грамотности младших школьников.

Для этого следует рассмотреть детские действия, с организацией которых связано формирование каждой группы читательских умений.

Общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла включает в себя:

- определение главной темы;

- общей цели или назначения текста.

Для этого могут быть использованы такие задания, как:

- выбрать из текста или придумать к нему заголовок;

- сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

- объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте;

- сопоставить основные части графика или таблицы;

- объяснить назначение карты, рисунка и т.д.

Действия, направленные на выявление общего понимания текста, предполагают также:

- умение обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом;

- частью текста и специфической сноской, данной к ней автором;

- умение выбрать из сформулированных идей текста наиболее общую, доминирующую (умение ученика отличать основные идеи от второстепенных или обнаруживать основную идею в заголовке текста и формулировке его главной темы).

Работа с умением находить информацию в тексте может быть построена на использовании заданий, при выполнении которых учащемуся требуется:

- «пробежать» текст глазами;

- определить его основные элементы;

- заняться поисками необходимой единицы информации, порой в самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе.

Для работы с умением интерпретировать текст, развивать его концептуальный смысл учащимся необходимо:

- сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера;

- обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

- сделать выводы из сформулированных посылок;

- вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Для организации работы с умением осуществлять рефлексию на содержание текста необходимо, чтобы учащийся, выполняя задания:

- связывал информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников,

- оценивал утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире,

- умел найти доводы в защиту своей точки зрения. Этот аспект понимания текста подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и эстетического развития учащихся.

Организация детской рефлексии на форму текста предполагает, чтобы читатель, выполняя задания, оценивал не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения. Этот аспект понимания текста подразумевает достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений.

Для выполнения заданий учащийся должен владеть знаниями о:

- структуре текста;

- особенностях жанра;

- умениями обнаруживать в тексте иронию, юмор, оттенки мысли, выражаемые словом;

- обнаруживать способности слышать авторский голос и различать авторские оценки изображенного.

Осмысление формы текста предусматривает:

- способность к критическому анализу;

- оценке адекватности изображенного замыслу автора или соответствия текста его назначению;

- способность дать стилистический комментарий.

Организация работы по формированию грамотности чтения невозможна без учета основных причин детских неудач в освоении читательских умений. В анализе результатов исследования «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS указывается, что невысокие результаты российских учащихся в том, что в процессе обучения они почти не встречаются: можно разработать критерии, которым должны соответствовать контекстные задания по разным предметам:

- с заданиями междисциплинарного характера, а общеучебным умениям обучаются в границах учебных предметов;

- жизненными ситуациями, в которых чтение им необходимо для решения общественных и частных задач, за исключением чтения художественной литературы;

- заданиями, далекими от жизненных интересов и социального опыта обучающихся;

- заданиями с выбором ответа, выполнение которых требует специальной подготовки;

- напряженным графиком выполнения работы.

Большинство исследователей проблемы обучения читательской грамотности делают вывод о необходимости поиска учителями более разнообразных путей обучения школьников работе с текстами различного содержания, характера и формата. При этом подчеркивается, что задача учить понимать, анализировать, истолковывать текст в знакомых и незнакомых познавательных ситуациях остается все еще актуальной. Поэтому следует расширить диапазон текстов и заданий к ним на уроках по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам. Важно, чтобы различные формы представления текста, например, таблицы, схемы, диаграммы и пр., давались не только в качестве иллюстраций вербально описываемым явлениям, закономерностям, законам и теориям, но и требовали осмысления их формы. Не менее значимым представляется введение подобных текстов в познавательные задачи, при решении которых необходимы интерпретация текстов, отклик на них, рефлексия и оценка.

Рекомендации по организации дифференцированной работы с разными группами учащихся в зависимости от их уровня чтения и работы с информацией

1) Группа учащихся с низким уровнем чтения и работы с информацией

Со стороны педагогов ученику необходима поддержка как в понимании ключевых положений и логики изложенного материала, так и в развитии его читательских умений, в первую очередь, умения находить неявную информацию, выделять главное, делать выводы. Ему необходим опыт переформулирования учебных текстов, их небуквального пересказа.

Во многих случаях проблемы низкого уровня читательской грамотности коренятся в речевых дисфункциях, двуязычии. В таком случае может потребоваться специальная поддержка.

2) Группа учащихся со средним уровнем чтения и работы с информацией

Для того чтобы ребенок разобрался в достаточно сложной логике информационного текста, уяснил причинно-следственные связи, верно интерпретировал образный язык текста художественного, понял авторскую позицию, продвинулся в предмете за счет чтения дополнительной литературы (речь идет о чем-то большем, чем просто запоминание интересных фактов), – для всего этого ему нужна помощь учителя. Необходима регулярная практика работы с такими вопросами к тексту, ответ на которые нельзя найти и просто зачитать или выписать.

3) Группа учащихся с повышенным уровнем чтения и работы с информацией

Необходимо поддерживать мотивацию для развития сложных читательских умений.

4) Группа учеников с высоким уровнем чтения и работы с информацией

Необходима поддержка интереса к чтению, постоянная практика работы со сложными вопросами к тексту, использования прочитанного в новых контекстах.

Учебные задания, направленные на формирование основных групп читательских умений

В разделе «Организация работы, направленной на развитие читательской грамотности младших школьников» были выделены основные группы читательских умений. В связи с этим становится понятным, что учебные задания, обеспечивающие формирование читательской грамотности, должны быть связаны с данными группами умений. Для реализации данного принципа следует выделить типы учебных заданий.

Типы учебных заданий, связанных с основными группами читательских умений

Поиск информации, заданной в явном виде:

- найти конкретные сведения;

- найти значения слова и фразы;

- определить тему или основную идею, если они представлены в тексте в явном виде;

- определить время и место действия рассказа.

Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тексте:

- установить связь между событиями;

- понимать, какое существительное заменяет местоимение, встретившееся в тексте;

- понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте;

- выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов.

Интерпретация и обобщение информации:

- распознать общую идею или тему текста;

- описывать отношения между героями;

- сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую из текста;

- понимать настроение и общий тон рассказа;

- находить практическое применение информации из текста.

Оценка содержания, языка и структуры текста:

- оценивать правдоподобность описанных событий;

- описывать, какими средствами автор воспользовался для создания неожиданного эффекта;

- оценивать полноту или ясность информации, представленной в тексте;

- определять отношения автора к основной теме текста.

Организуя работу по формированию читательской грамотности в образовательном процессе, педагог должен уметь не только классифицировать учебные задания по основным типам читательских умений, но и видеть место каждого задания в программе основных учебных предметов, а также в структуре урока. С целью осознания сути данных заданий рассмотрим варианты заданий на содержании учебных предметов «Литературное чтение» и «Окружающий мир».

Задания на материале предмета «Литературное чтение»

Учащимся предлагается выполнить задания, расположенные после каждой части предложенного текста. Текст разбит на 4 части, к каждой части соответственно подобраны группы заданий.

ТЕКСТ

Белки-летяги живут в разных географических зонах – на севере Восточной Европы, в тропиках и умеренном климате. Американские индейцы зовут их ассапаны. У всех летяг есть одно важное сходство: в нужный момент между их задними и передними лапами натягиваются тонкие меховые перепонки. Резко оттолкнувшись от дерева, зверек раскрывает этот «парашют». Управляя хвостом, как рулем, он может не просто планировать, но и делать в воздухе повороты, зигзаги, может даже взмыть вверх и опуститься на соседнее дерево.

Полеты летяги – настоящее искусство. Молодые летуны осваивают его не сразу. На первых порах они неуклюжи, летают невысоко и часто падают наземь. Тренироваться приходится все лето. Лишь когда в рощах опадает листва, ассапаны собираются на свои сумеречные игры. В призрачном лунном свете их полеты можно принять за кружение крупных листьев.

Из-за елки на нас смотрели два внимательных ночных глаза. Посмотрев на нас немного, зверек спрятался. Видно, на него напал ужас: кто это такие сидят у костра?!

Но вот снова высунулась глазастая головка. Зверек пробежал по земле, спрятался за рюкзаком, а через минуту запустил лапу в брезентовый карман. Я не выдержал и хлопнул в ладоши. В ту же секунду разбойник умчался по стволу в густые ветки.

– Зря ты его шуганул, – сказал мне Петр Иванович. – Он теперь не вернется.

И вдруг с вершины елки сорвался темный комок и раскрылся в воздухе, сделавшись угловатым, четырехугольным. Перечеркнув небо, он перелетел с елки на елку, зацепив месяц краешком хвоста. Тут мы сразу поняли, кто это такой. Это был летяга, зверек, которого не увидишь днем. Через минуту он выглянул совсем рядом со мной.

– Хотите, схвачу?

От звука голоса дрожь ударила летягу. И тут он заметил на земле большое темное дупло. Это был пустой сапог Петра Ивановича. Удивленно свистнув, незваный гость нырнул в голенище. Я кинулся схватить сапог, но летяга выскочил, пробежал по моей руке и – прыгнул на пенек. Но это был не пенек. Это было колено Петра Иваныча. С ужасом заглянув в пылающие очки, летяга закашлял, перепрыгнул на елку и быстро вскарабкался наверх.

– Легонький какой, – сказал Петр Иваныч, изумленно ощупывая колено.

Через некоторое время летяга снова спустился вниз…

Если вас спросить, что такое день и ночь, вы, наверно, удивитесь. Что тут непонятного? День – это светлая часть суток, а ночь – темная. Но для живых существ это не всегда так, ведь есть и ночные животные. «День» для них – время активности, а «ночь» – время покоя.

Как животные узнают, когда «день», а когда «ночь» – только по солнечному свету или не только? Ученые решили это проверить в эксперименте с белками-летягами. Зверьков поселили в комнатах без окон. В каждой клетке было колесо, в котором любят бегать белки. К колесу был подключен прибор, который записывал время, когда колесо крутится.

Долгое время летяг держали в полной темноте. Чувствовали они себя прекрасно. Приборы показывали, что каждый вечер во всех клетках колеса начинали крутиться, а с наступлением утра останавливались. Беготня в колесе начиналась в разное время, но всегда через один и тот же промежуток времени, словно у летяг были точные часы. Только у одних летяг этот промежуток был чуть поменьше двадцати четырех часов («часы» спешили), у других чуть побольше («часы» отставали).

На втором этапе эксперимента ученые стали каждый день в одно и то же время включать в комнатах с летягами свет ровно на двенадцать часов, а потом ровно на двенадцать часов его выключать. Через несколько дней во всех клетках колеса начинали крутиться с промежутками ровно в двадцать четыре часа.

Учебные задания, направленные на формирование основных групп читательских умений

|

Типы учебных заданий |

Примеры заданий |

|

Задания, направленные на формирование умения извлекать информацию, данную в тексте в явном виде |

В какое время суток летяги устраивают свои игры? 1. Что представляет собой «парашют» летяги? 2. Пронумеруйте события в том порядке, в каком о них рассказывается в тексте. Номер 1 уже поставлен. _ Летяга перелетел с елки на елку. _ Летяга прыгнул на Петра Ивановича. _ Летяга забрался в сапог. _ Летягу спугнули. 1 Летяга исследовал карман рюкзака. |

|

Задания, направленные на формирование умения извлекать информацию, данную в тексте в неявном виде, формулировать выводы |

‒ Почему игры летяг происходят осенью, а не летом? ‒ Обитают ли летяги в Америке? Обоснуй свой ответ. ‒ Только ли по восходу или заходу солнца летяги узнают, когда день, а когда ночь? Обоснуй свой ответ. |

|

Задания, направленные на формирование умения интерпретировать и обобщать информацию, полученную из текста |

- Почему автор называет очки Петра Ивановича «пылающими»? - Как ты понимаешь слова «он перелетел с елки на елку, зацепив месяц краешком хвоста»? Обведи букву одного верного ответа. А. Автор дает читателю понять, что описанные события – выдуманные. Б. Летяга подпрыгнул очень высоко. В. Так выглядел полет летяги с земли. Г. Автор преувеличивает: летяга не мог зацепить месяц хвостом. - Что ученые узнали о летягах из эксперимента? Обведите буквы всех верных ответов. А. Даже в постоянной темноте в жизни летяг есть «день» и «ночь». Б. Все летяги просыпаются и засыпают в одно и то же время. В. У летяг есть внутренние «часы». Г. В полной темноте летяги никогда не спят. |

|

Задания, направленные на формирование умения анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста |

- Зачем автор называет сапог Петра Ивановича дуплом, а колено – пеньком? - Какова главная мысль этого текста? Обведи букву одного ответа. А. Летяга – легкий зверек, умеющий летать. Б. Летяга любопытен, но осторожность в нем сильнее любопытства. В. Летяга пуглив, но любопытство в нем сильнее страха. Г. Летяга – зверек, которого не увидишь днем. - На какую особенность летяг хочет обратить внимание автор? |

Задания на материале предмета «Окружающий мир»

Для описания заданий по окружающему миру могут быть использованы материалы статьи М.А. Пинской «Анализ учебных пособий для начальной школы».

ТЕКСТ

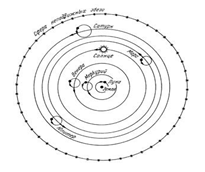

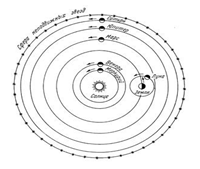

Люди с давних времён пытались объяснить строение мира, понять место человечества во Вселенной. Птолемей выдвинул свою систему мироздания, получившую название геоцентрической. В основе системы мира Птолемея лежат четыре главных допущения: 1) Земля находится в центре Вселенной; 2) Земля неподвижна; 3) все небесные тела движутся вокруг Земли; 4) движения небесных тел происходят по окружностям с постоянной скоростью, т. е. равномерно.

Система мира Птолемея называется геоцентрической и может быть представлена в следующем упрощенном виде: планеты движутся равномерно по кругам эпициклам, центры которых в свою очередь движутся по другим кругам—деферентам, в общем центре которых находится неподвижная Земля. Солнце и Луна движутся вокруг Земли.

Система Птолемея не только объясняла видимые движения планет, но и позволяла вычислять их положение на будущее время с точностью, удовлетворявшей несовершенным наблюдениям невооруженным глазом. Поэтому, хотя и не верная в своей основе, она сначала не вызывала серьезных возражений, а в последствии открытые возражения против нее жестоко подавлялись христианской церковью.

Коперник математически разработал идею о движениях Земли и положил начало, новой астрономии.

Созданная им система мира называется гелиоцентрической. В ее основе лежали следующие утверждения:

- в центре мира находится Солнце (по-гречёски — гелиос), а не Земля;

- шарообразная Земля вращается вокруг своей оси, и это вращение объясняет кажущееся суточное движение всех светил;

- Земля, как и все другие планеты, обращается вокруг Солнца, и это обращение объясняет видимое движение Солнца среди звезд;

Кроме того, Коперник считал, что Луна движется вокруг Земли, и как спутник, вместе с Землей, — вокруг Солнца.

Коперник впервые в астрономии дал правильный план строения Солнечной системы, определив относительные расстояния планет от Солнца.

Учебные задания, направленные на формирование основных групп читательских умений

|

Типы учебных заданий |

Примеры заданий |

|

Задания, направленные на формирование умения извлекать информацию, данную в тексте в явном виде |

- Озаглавьте текст. - Незнакомые слова выделите маркером. - Попробуйте самостоятельно объяснить значение незнакомых слов. - Проверьте себя по словарю. - Маркером выделите все то новое, что ты узнал из текста. |

|

Задания, направленные на формирование умения интерпретировать и обобщать информацию: |

- Прочитай тексты и рассмотри схемы. - Зная о законе всемирного тяготения, определи, какая из этих двух замечательных моделей соответствует, а какая противоречит закону. Разбери по составу выделенные слова. - Выпиши незнакомые слова и найди их значения по словарю. - Подчеркни в тексте то, с чем можно согласиться. |

Умение организовывать работу с такими типами заданий обеспечивают формирование читательской грамотности младших школьников. Следующим важным умением для учителя является проектирование учебной ситуации, обеспечивающей развитие грамотности чтения.

Список источников:

- Аналитический отчет «Основные результаты международного исследования «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS-2006» / http://www.centeroko.ru/

- Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2004. – № 24-25.

- Кузнецова М.И. Сильные и слабые стороны читательской деятельности выпускников российской начальной школы по результатам PIRLS-2006 // Вопросы образования. – 2009. – №1 – с. 107-136.

- Лутошкина В.Н. Проектирование профессионального развития. – Красноярск, Поликом, 2008. – 148 с.

- Неожиданная победа: российские школьники читают лучше других / под науч. ред. И.Д. Фрумина. – М.: Изд. дом. Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 284 с.

- Отчёт о результатах выполнения краевых контрольных работ учащимися, окончившими начальную школу в 2011 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.cok.cross-edu.ru/?page_id=2462

- Пинская М.А. Анализ учебных пособий для начальной школы // Вопросы образования. – 2009. – №1. – с. 137-162.

- Пинская М.А., Тимкова Т.В., Обухова О.Л. Может ли школа влиять на уровень читательской грамотности младших школьников? По материалам анализа результатов PIRLS-2006 // Вопросы образования. – 2009. – №2 – с. 87-108.

- Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. – 120 с.

- Цукерман Г.А., Ковалёва Г.С., Кузнецова М.И. Хорошо ли читают российские школьники? // Вопросы образования. – 2007. – №4. – с. 240-267.

- Цукерман Г.А., Ковалёва Г.С., Кузнецова М.И. Победа в PIRLS и поражение в PISA: судьба читательской грамотности 10-15 летних школьников // Вопросы образования. – 2011. – №2. – с. 123-150.

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()