Наглядное обучение изобразительному искусству: теоретические и методические аспекты

Значение образования в жизни современного общества зримо возрастает. И на сегодняшний день недостаточно просто получить образование, очень важно суметь применить полученные знания на практике и использовать свои усилия на общественное и экономическое развитие. И современная общеобразовательная школа может и должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, проявлять готовность к самообразованию на протяжении всей жизни.

Совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательной школы является одним из главных условий повышения уровня учебно-воспитательного процесса. Учебное оборудование стало неотъемлемой частью урока, так как работа с ним для учащихся - это и источник новых знаний, и средство для усвоения, обобщения, повторения изученного материала.

Учебно-материальной базой преподавания изобразительного искусства является рационально организованный и оборудованный кабинет, в котором созданы условия для размещения, хранения и использования учебного оборудования. В настоящее время промышленность производит большое количество учебных пособий, их номенклатура, необходимая для оснащения кабинета, определена нормативным документом «Типовые перечни учебного оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных школ».

Наглядность – это свойство, выражающее степень доступности и понятности психических образов объектов познания для познающего субъекта. Наглядность является одной из специфических черт изобразительного искусства как учебного предмета. Как известно, обучение изобразительному искусству основано на рисовании с натуры. Такое обучение уже является наглядным. Невозможно проводить занятия по тематическому или декоративному рисованию, уроки–беседы об изобразительном искусстве без таблиц, моделей, рисунков, репродукций картин художников и без использования возможностей компьютера и проектора.

Наглядное восприятие предмета представляет собой путь к познанию и раскрытию его сущности, его характерных свойств и закономерностей. Наглядность на уроках изобразительного искусства способствует развитию у учащихся наблюдательности, логического мышления, воображения, зрительной памяти. К.Д. Ушинский считал наглядным «такое обучение, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых ребёнком…»

«Восприятие материала на слух - дело трудное, требующее от учащихся сосредоточенного внимания и волевых усилий. При неумелом ведении урока учащиеся могут лишь внешне «присутствовать на занятиях», а внутренне - думать о своем или же совсем оставаться без «мысли в голове». (К.Д. Ушинский).

Использование наглядных средств не только для создания у школьников образных представлений, но и для формирования понятий, для понимания отвлеченных связей и зависимостей - одно из важнейших положений дидактики. Без применения наглядности, в широком смысле этого слова, нельзя добиться правильных представлений об окружающем, развивать мышление и речь.

Отстаивая необходимость наглядности в обучении, Песталоцци считал, что органы чувств сами по себе доставляют нам беспорядочные сведения об окружающем мире. Когда у учащихся имеются необходимые образные представления, следует использовать их для формирования понятий, для развития отвлеченного мышления.

В современной дидактике понятие наглядности относится к различным видам восприятия (зрительным, слуховым, осязательным и др.). Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолютными преимуществами перед другим. При изучении природы, например, наибольшее значение имеют натуральные объекты и изображения, близкие к натуре, а на уроках грамматики - условные изображения отношений между словами с помощью стрелок, дуг, посредством выделения частей слова разными цветами и т. п. Нередко возникает необходимость использовать различные виды наглядных средств при ознакомлении с одними и теми же вопросами. Очень важно использовать наглядные средства целенаправленно, не загромождать уроки большим количеством наглядных пособий, т. к. это мешает учащимся сосредоточиться и обдумать наиболее существенные вопросы. Такое применение наглядности в обучении не приносит пользы, а скорее вредит и усвоению знаний, и развитию школьников.

По мнению И.П. Подласого, целью использования наглядных методов обучения является «обогащение и расширение непосредственного чувственного опыта детей, развитие наблюдательности, изучение конкретных свойств и предметов, создание условий для перехода к абстрактному мышлению, опоры для самостоятельного учения и систематизации изученного».

Выбор и правильное применение методов обучения - вершина педагогического профессионализма. Отыскать правильные пути, максимально соответствующие условиям конкретного процесса обучения, очень сложно. Нет методов хороших или плохих, ни один путь обучения не может быть заранее объявлен эффективным или неэффективным без учета тех условий, в которых он применяется.

Наглядность есть такой целенаправленный и специально организованный показ учебного материала, который подсказывает учащимся законы изучаемого явления, позволяет творчески открыть эти законы или убедиться в их достоверности.

«Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не надо искать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно» - это известная фраза К.Д. Ушинского.

Наглядность особенно важна при обучении изобразительного искусства в силу особенностей предмета:

- преобладание визуального характера;

- чувственное познание предшествует по времени рациональному.

Однако познание посредством чувств не выступает в чистом виде, многое познаётся через слово, осмысливается увиденное в формах речи, а отношение и оценка – в формах эмоциональных. Поэтому учитель организует восприятие, то есть использует в комплексе словесные и наглядные методы. Связи этих двух методов неделимы, так как именно их целостность представляет собой самый эффективный вариант восприятия и переработки информации.

На уроках учитель может использовать различные средства наглядности: реальные объекты, их изображения, модели изучаемых объектов и явлений. Знание форм сочетания слова и средств наглядности, их вариантов и сравнительной эффективности дает возможность учителю творчески применять средства наглядности сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала и конкретным условиям обучения.

Наглядность в обучении способствует тому, что у школьников, благодаря восприятию предметов и процессов окружающего мира, формируются представления, правильно отображающие объективную действительность, и вместе с тем воспринимаемые явления анализируются и обобщаются в связи с учебными задачами.

Метод наглядности и его значение в обучении

Осуществляются наглядные методы посредством иллюстрации, демонстрации и наблюдения учащихся.

Иллюстрация как метод обучающего взаимодействия применяется учителем в целях создания в сознании учащихся с помощью средств наглядности точного, четкого и ясного образа изучаемого явления. Главная функция иллюстрации состоит в образном воссоздании формы, сущности явления, его структуры, связей, взаимодействий для подтверждения теоретических положений. Она помогает привести в состояние активности все анализаторы и связанные с ними психические процессы ощущения, восприятия, представления, в результате чего возникает богатая эмпирическая основа для обобщающе-аналитической мыслительной деятельности детей и педагога.

Иллюстрации применяются в процессе преподавания всех учебных предметов. В качестве иллюстрации используются натуральные и искусственно созданные предметы: макеты, модели, муляжи; произведения изобразительного искусства, фрагменты фильмов, литературных, музыкальных, научных произведений. Символические пособия типа карт, схем, графиков, диаграмм.

Обучающий результат использования иллюстраций проявляется в обеспечении четкости первоначального восприятия изучаемого предмета учащимися, от чего зависит вся последующая работа и качество усвоения изучаемого материала.

Демонстрация (лат. dionstratio - показывание) - метод, выражающийся в показе всему классу на уроке различных средств наглядности.

Метод демонстрации заключается в показе действия реальных приборов или их моделей, различных механизмов, технических установок, в постановке опытов и проведении экспериментов. В демонстрации процессов (различного происхождения), особенностей конструкций, свойств материалов, коллекций (минералов, художественных изделий, картин, образцов материалов и т.д.).

Метод демонстрации обеспечивает восприятие, как внешних форм (характеристик), так и внутреннего содержания не только в статике, но и динамике их протекания, что очень важно для понимания учащимися глубинной сущности, законов, закономерностей и принципов их действия и существования, условий их порождающих.

Эффективность метода достигается при активном участии в его демонстрации учащихся, получающих возможность непосредственно «замерять результат», изменять ход процессов, задавать параметры работы механизмов, фиксировать и исследовать свойства материалов, структур предметов и т.д.

Наблюдение - один из ведущих наглядных методов обучения. Большой вклад в его разработку внесли Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Л.А. Раева. Наблюдение определяется как целенаправленное восприятие реального мира, предмета или явления в естественном окружении.

Ценность данного метода заключается в том, что в процессе наблюдения формируется представление ребенка об изображаемом предмете, явлении, которое служит основой для последующего изображения.

Наблюдение, в отличие от других методов и приемов, формирует яркое «живое» представление об окружающем мире. Благодаря этому методу возможно формирование одного из важнейших качеств личности, характеризующих ее познавательную сферу, - наблюдательность. Именно эта характеристика личности позволяет человеку самостоятельно приобретать новые знания, дает основу для рассуждений, умозаключений. В изобразительной деятельности, имеющей сенсорные основы, наблюдение - одно из основных ориентировочных действий. Метод наблюдения направлен на формирование этого действия. Частной задачей в школьном возрасте является формирование представления об изображаемом предмете, явлении, которое служит основой для применения всех других методов и приемов обучения.

Для получения требуемого результата обязательна соответствующая подготовка к ним: надо научить школьников наблюдать, развивать у них определенные умения в осмыслении и фиксации визируемого, сопоставлении результатов.

Требования, предъявляемые к наблюдению:

1. Целенаправленность наблюдения в изобразительной деятельности означает восприятие в первую очередь того содержания, тех особенностей объекта, которые послужат основой для изображения, позволяет наглядно представить художественный образ как результат изобразительной деятельности.

2. Эмоциональность, неравнодушие восприятия. Без чувств, рождаемых общением с людьми, искусством, природой, рукотворным предметным миром, не может быть искусства, не может быть художественной, творческой деятельности. В общении с детьми они пытаются затронуть сферу познания, интеллекта, минуя сферу чувств. Отсюда формализм в обучении, в общении, в поведении взрослых, а затем и детей. Знания, не подкрепленные, не связанные с чувствами, не становятся достоянием ребенка, не побуждают к активному действию и, в частности, к проявлению себя в изобразительной деятельности.

3. Осмысленность наблюдения. Изобразительная деятельность требует особого восприятия предметов, явлений, выделения и осознания тех свойств, которые предстоит изобразить (форма, цвет, пропорции и т.п.). Однако выделение этих признаков должно быть не механическим, а осмысленным. Ребенок должен понимать многие видимые явления. Например, почему сосны в лесу высокие, стройные, могучие, а одна сосна на берегу выросла большая и корявая, почему у зайца задние лапы сильнее и длиннее передних. То есть внешние признаки предметов осмысливаются на основе вскрытия внутреннего содержания явления, существенных связей между внешними признаками и внутренним состоянием, влиянием каких-то факторов. В этом случае процесс познания более глубок, чувства более осмысленны, возникает общее представление о явлении, позволяющее ребенку лучше ориентироваться при восприятии сходных или контрастных явлений.

4. Активность детей. В наблюдении необходимо обеспечить самую разнообразную активность детей: эмоциональную, мыслительную, речевую, двигательную. Только при этом условии процесс наблюдения будет эффективен. К сожалению, в массовой практике при всем понимании педагогами важности этого требования наблюдается своего рода боязнь проявления активности детей. Учитель, как правило, активен сам, но очень настороженно относится к «незапланированной» речевой, мыслительной, эмоциональной и тем более двигательной активности учащихся, не может направить ее в нужное русло. Разумная свобода и раскрепощенность как проявление детской активности - пока большая проблема для многих педагогов.

5. Повторность наблюдений особенно важна для создания детьми разнообразных, выразительных образов. В процессе неоднократных наблюдений дети могут видеть один предмет в изменяющихся условиях, а значит, с разными внешними характеристиками (березка в ясный солнечный день, на закате солнца, в ветреный день; лес в «золотую» и позднюю осень). В процессе неоднократных наблюдений можно увидеть разнообразие предметов одного типа: разные по внешнему виду грузовые машины в зависимости от конкретного функционального назначения; разные жилые дома или здания, имеющие различное назначение (школа, детский сад, жилой дом, дворец для детей и т.п.). Таким образом, повторные целенаправленные наблюдения существенно обогащают представления детей, дают большой материал для продуктивного воображения. Последнее наблюдение должно быть максимально приближено к процессу изображения.

6. Учет возрастных возможностей детей и задач изображения при отборе объема представлений, формируемых в ходе наблюдения. Это требование реализуется и в содержании, и в методике ведения наблюдения с детьми.

Методика организации и проведения наблюдения с детьми предполагает необходимость выбора места и времени в соответствии с задачами наблюдения, разнообразие вопросов, активизирующих познавательную деятельность детей, обогащение наблюдения другими приемами: рассказ, пояснение, художественное слово, игровые моменты, элементы обследования. Возраст детей, новизна или повторность наблюдения конкретного явления, задачи предстоящей изобразительной деятельности существенно влияют на характер познавательной деятельности детей в наблюдении. Все это педагог должен учитывать при подготовке и проведении конкретного занятия. Можно организовать наблюдение весенних березок в яркий солнечный день. В беседе обратить внимание школьников на цвет и колорит:

- Почему крона берез кажется розовой?

- Как сочетаются розовые и коричневые тона на голубом фоне неба?

Посоветовать ребятам подумать, как это можно изобразить и т.д. То есть восприятие цвета, света, пространства, форм можно провести в рамках распознающего вида наблюдения, предусматривая разный характер активности и степень самостоятельности детей. Можно провести еще одно наблюдение с целью заострить внимание детей на изменениях этого же объекта (весенних березок) в вечернее время или холодный пасмурный день. Целесообразно предложить школьникам более сложную задачу: заметить как можно больше изменений в этой картине природы. При необходимости учитель должен помочь детям вычленить критерии оценки, связав их с задачами изображения. Если ребятам предстоит рисовать весеннюю березовую рощу в пасмурный день, им следует понаблюдать, как изменяются очертания кроны (нет той четкости и ажурности), как меняется ее цвет, цвета деревьев, неба, земли и т.д.

Такая деятельность (наблюдения) может быть организована как частично поисковая. Результаты этих наблюдений будут видны в рисунках, когда дети самостоятельно выберут цвет бумаги, материал, колорит, композицию и т.п. Индивидуальные задания-наблюдения могут носить полностью самостоятельный, исследовательский характер и существенным образом обогатить, разнообразить индивидуальный опыт детей, создав основу для выполнения ими своеобразных, относительно неповторимых образов.

Таким образом, метод наблюдения может быть представлен в зависимости от характера познавательной деятельности детей как репродуктивный, эвристический или исследовательский.

Разновидностью метода демонстрации следует рассматривать экскурсии. Экскурсия может быть использована как метод ознакомления с новым материалом, углубленным его изучением или для закрепления изученного. Экскурсия как метод демонстрации обеспечивает изучение предметов, процессов, технологий, существующих в реальной действительности.

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные или демонстрационные является условным; оно не исключает возможности отнесение отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет возможности наглядных методов обучения. Ростовцев Н.Н. выделяет ряд требований к использованию наглядных методов:

- применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;

- наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока;

- наблюдение должно быть организованно таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;

- необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;

- детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;

- демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;

- привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.

Особенностью наглядных методов обучения является то, что они обязательно предполагают в той или иной мере сочетания их со словесными методами. Тесная взаимосвязь слова и наглядности вытекает из того, что путь познания объективной реальности предполагает применение в единстве живого созерцания, абстрактного мышления и практики.

Существуют разнообразные формы связи слова и наглядности. А дать каким-то из них полное предпочтение было бы ошибочно, так как в зависимости от особенностей задач обучения, содержания темы, характера имеющихся наглядных средств, а также уровня подготовленности учеников необходимо в каждом конкретном случае избирать их наиболее рациональное сочетание.

В настоящее время, использование наглядного метода на уроке изобразительного искусства ограничивается иллюстрациями, слайд-шоу или презентации, которые позволяют упростить процесс обучения и сделать его запоминающимся и ярким.

В современных условиях особое внимание уделяется применению персональных компьютеров, которые значительно расширяют возможности наглядных методов в учебном процессе. Видео метод служит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, следовательно, успешно выполняет все дидактические функции. Обучающая и воспитывающая функции метода обуславливаются высокой эффективностью воздействия наглядных образов и возможностью управления событиями.

Работа с интерактивной доской позволяет педагогу полностью управлять любой компьютерной демонстрацией: выводить на экран различные изображения, включая репродукции, схемы; создавать, изменять и перемещать объекты; использовать видео и интерактивные анимации, презентации. Конечно, большое значение имеет тот факт, что у учителя, использующего интерактивную доску в течение всего урока, не возникает необходимости тратить время на технические паузы для смены плакатов, карт, других наглядных материалов; очистки доски и ручного переноса на ее поверхность новых заданий и упражнений. Интерактивная доска на уроках изобразительного искусства решает проблему использования компьютерных наглядных материалов и обучающих ресурсов по любой теме, которые можно найти великое множество и использовать многократно. Не нужно беспокоиться за сохранность иллюстраций, репродукций, плакатов – в них просто отпадает необходимость; избавляет преподавателей от рутины и освобождает время для творческой работы; благодаря наглядности и интерактивности класс вовлекается в активную работу, значительно повышается качество обучения; школьникам нравится работать с интерактивной доской, учиться становится интересно и увлекательно.

Принципы наглядности на уроках изобразительного искусства

Принцип наглядности состоит в том, что учащиеся идут к достоверным знаниям, обращаясь к самим предметам и явлениям как к источнику познания.

Психологические основы наглядности заключаются в том, что в сознании человека решающую роль играют ощущения, т. е. если человек не видел, не слышал, не ощущал, у него нет необходимых данных для суждения. Чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем познание предмета у человека глубже и вернее.

Учителю необходимо чаще обращаться к чувствам ребенка, так как первая его реакция на окружающее бывает почти всегда в основе своей правильна. Это поможет и усвоению того, что объяснил педагог.

Наглядные пособия – это одно из важнейших средств умственного развития, а их использование современным учителем является обязательным для методически точного и грамотного построения процесса обучения. Наглядные пособия могут способствовать выполнению учебной задачи, усвоению знаний, быть нейтральными к процессу усвоения или тормозить понимание теоретических сведений и формирование умений. Для того чтобы наглядные пособия и средства способствовали выполнению учебной задачи и усвоению знаний необходимо соблюдать правила использования наглядности, правильно подбирать и разрабатывать наглядные пособия.

Чтобы правильно подобрать наглядное пособие учителю необходимо ответить для себя на следующие вопросы:

1) Зачем (с какой целью) используется это наглядное пособие?

2) Где (в какой момент урока) будет использовано это наглядное пособие?

3) Смогут ли учащиеся самостоятельно изготовить и работать с этим наглядным пособием?

Существуют признаки, по которым можно и нужно отличать наглядные пособия (по Б.Т. Лихачеву):

1. Любое наглядное пособие – модель реального процесса либо видоизмененный процесс, явление и пр.

2. Наглядное пособие – учебная модель, если она создается для лучшей организации познавательной деятельности.

3. Наглядное пособие – всегда средство познания и обучения, а не цель. Оно приближает процесс познания к отражению оригинала, к представлению реальных предметов и явлений в природных или общественных условиях их существования.

4. Наглядное пособие формирует чувственный образ, из которого на основе умозаключений делается вывод.

Наглядные средства обучения на уроках изобразительного искусства и их классификация

Говоря о наглядных средствах обучения, применяемых при обучении изобразительному искусству, есть необходимость различать два термина «наглядные пособия» и «наглядные средства». Наглядное пособие – это средство обучения, позволяющее воспринимать информацию не только на слух, но и зрительно. Наглядные пособия имеют различное значение. В одних случаях они носят иллюстративный характер, в других – облегчают процесс формирования абстракций. Выдающийся психолог Л.С. Выготский называл наглядные пособия «психологическим орудием учителя».

Термин «наглядные средства» следует рассматривать в более широком плане, так как он, кроме обычной учебной наглядности, включает в себя памятники архитектуры, произведения живописи, скульптуры, а также животный мир и окружающую нас природу.

Виды наглядных пособий, которые могут быть применяться на уроках изобразительного искусства и народного творчества

| Натуральные наглядные средства | Изобразительные наглядные средства | Наглядность действием | |

| Демонстрационные | Индивидуальные | ||

| 1.Предметы окружающей действительности | 1.Таблицы, плакаты, книги, репродукции, схемы | 1. Учебники, тетради, книги. | 1.Педагогический рисунок |

| 2. Модели геометрических тел, предметов и т.д. | 2. Рисунки, иллюстрации, педагогический рисунок | 2. Карточки | |

| 3. Муляжи | 3.Слайды, видео, презентации, фото. | 3. Муляжи | |

| 4. Образцы народного и профессионального искусства | 4. Динамические пособия | 4. Раздаточный материал. | |

Все многообразие наглядных средств обучения, используемых в процессе изучения курса изобразительного искусства, можно подразделить на следующие группы:

- предметы натурального и натурного фонда;

- учебные модели;

- изобразительные наглядные средства (репродукции, таблицы, педагогический рисунок, аппликация, графика, живопись, скульптура, образцы декоративно-прикладного искусства);

- экранные средства обучения (диапозитивы, диафильмы, транспаранты для графопроектора, учебное кино, видеофильм, компьютерная графика, кинофрагменты, кинокольцовки).

Чтобы лучше представить предлагаемую классификационную группу наглядных средств, кратко рассмотрим их виды, которые составляют содержание каждой из пяти групп.

К предметам натурального фонда следует отнести объекты живой природы – животных, зверей, птиц, живые растения и т.п.

Натурный фонд включает в себя наглядные средства в виде муляжей (овощи, фрукты), чучела птиц и животных, препараты насекомых, гербарии растений, предметы быта, различные инструменты и т.д.

Наглядные средства натурального и натурного фондов оказывают неоценимую помощь учителю. Они дают возможность обеспечить точное представление о величине и форме изучаемого предмета, способствуют формированию навыков наблюдения, помогают определить главное и второстепенное, существенное и несущественное, проводить сравнения и сопоставления виденного, вырабатывают умения делать выводы, определять закономерности.

Учебные модели служат эффективным средством наглядности при изучении конструкции предмета, перспективы, цвета и др. Это могут быть проволочные модели геометрических тел, предметов быта. Кроме проволочных моделей, часто используются модели, изготовленные из органического стекла, фанеры, картона, гипса и дерева. Такие модели помогают наглядно раскрыть конструкцию предметов, проследить закономерности перспективы, цвета, светотени, формы.

Учебные модели способствуют формированию научных знаний у учащихся. Изобразительная деятельность учащихся с помощью такого вида наглядности приобретает более осмысленный характер.

Отсутствие произведений живописи и графики в подлинниках восполняется использованием в качестве наглядного материала - репродукций с произведений живописи, графики, скульптуры. Однако качество цветных репродукций зачастую недостаточно высокое. Часто общий колорит картины, воспроизведенный на репродукции, искажен в сторону «холодного» или «теплого» цвета. К сожалению, недостаточно высокое качество репродукций значительно снижает их дидактическую ценность на уроке.

Несмотря на это, репродукции являются незаменимыми при организации школьных выставок. По репродукциям учащиеся могут в течение длительного времени знакомиться с творчеством выдающихся мастеров станковой живописи, с искусством художников-графиков, народных умельцев, наблюдать и изучать изображения предметов декоративно-прикладного искусства.

На уроках изобразительного искусства нашли свое широкое применение таблицы. Следует отметить два основных характера их демонстрации:

1) настенные таблицы постоянного наблюдения;

2) переносные таблицы эпизодического использования.

Настенные таблицы могут находиться в кабинете изобразительного искусства постоянно (по цветоведению, стилизации, перспективе, таблицы, показывающие процесс изображения на разных стадиях). Такие таблицы способствуют в известной степени прочному запоминанию определенных правил изображения.

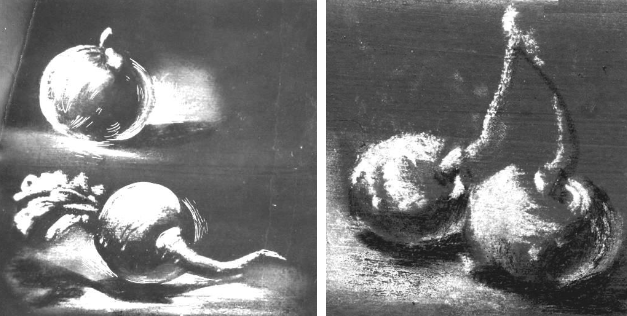

Важное место в группе изобразительных наглядных средств занимает педагогический рисунок. Педагогический рисунок часто используется учителем при показе линейного построения рисунка, при решении вопросов конструкции формы, композиции рисунка, при показе приемов работы художественными материалами.

Педагогическое рисование – это изобразительная деятельность учителя, связанная с иллюстрированием учебного материала, дополняющая устное объяснение и осуществляемая непосредственно в ходе изложения материала.

Педагогический рисунок в практике преподавания изобразительного искусства всегда считался одним из наиболее важных средств наглядного обучения, на что неоднократно указывали выдающиеся художники и педагоги. Педагогический рисунок в школе всегда оказывает большую помощь учащимся в выработке практических навыков и знаний. Наблюдая за работой учителя, учащиеся с большим вниманием и интересом следят, о чем говорит и что показывает учитель. Кроме того, при изложении теоретического материала педагогический рисунок служит зрительной опорой словесного изложения, что в значительной степени делает материал более наглядным и доходчивым. Учитель, хорошо владеющий педагогическим рисунком, всегда пользуется у учащихся авторитетом. Его умение, знание и мастерство являются примером для подражания.

Поэтому первым условием для учителя изобразительного искусства является владение практическими навыками по педагогическому рисованию в условиях ведения урока, умение применить на практике разнообразные художественные материалы. К таким материалам можно отнести уголь, сангину, мел, одноцветную пастель, акварель, гуашь, тушь. В некоторых случаях можно применять комбинацию нескольких материалов: например, сочетание прессованного угля и мела, черной или цветной гуаши. Такие рисунки, как правило, выполняются на больших листах белой или тонированной бумаги.

При комбинации различных материалов не следует увлекаться излишней моделировкой детализацией изображения. Оно должно оставаться достаточно лаконичным, обобщенным. При этом помимо обеспечения конкретных задач данного урока, педагог получает возможность продемонстрировать перед учащимися характерные особенности той или иной техники выполнения работ.

Педагогические рисунки можно разделить на два основных вида по методам их использования:

- рисунки большого размера, рассчитанные на фронтальную демонстрацию ученикам, находящимся в классе;

- небольшие зарисовки, выполняемые учителем на полях работ учащихся или на отдельных листочках бумаги для пояснения допущенных учеником ошибок.

Если рисунок предназначен для фронтального показа учащимся, он должен быть достаточно большого размера, хорошо рассматриваться с различных мест в классе.

Рисунки, используемые для индивидуального показа отдельным ученикам должны выполняться теми же материалами, какими работают учащиеся. Не следует допускать правку работ учащихся, проводимую с единственной целью – улучшения качества работы ученика за счет профессиональных умений учителя, такие рисунки имеют подлинно педагогический характер, главная цель такого показа – добиться от учащихся правильных приемов и методов выполнения заданий.

Педагогический рисунок может выполнять следующие дидактические функции:

- показ одной из стадий выполнения рисунка;

- разъяснение и показ сущности строения формы, конструкции изображаемых предметов; закономерностей перспективы, основ цветоведения;

- иллюстрирование отдельных положений или образов при устном объяснении, даваемом учителем в ходе занятий;

- показ принципов композиционного решения рисунка;

- демонстрация методической последовательности работы над рисунком;

- демонстрация технических приемов работы, показ возможностей и особенностей различных художественных материалов, применяемых в рисовании;

- наглядный анализ неправильных и правильных решений учебных задач, связанных с темой занятия.

Важными качествами педагогического рисования следует считать их грамотность и выразительность. Рисунок должен нести в себе и эстетическое начало. Это культура исполнения и культура подачи изображения, оригинальность замысла, запоминаемость образа, учет возрастных особенностей учащихся в восприятии зрительной информации.

В рисунке должна раскрываться четко поставленная дидактическая задача и ее решение. Учитывая возрастные особенности и уровень развития детей, рисунок должен доходчиво раскрывать поставленную перед учащимися учебную задачу.

Важным компонентом профессиональной грамотности учителя считается его способность передать в рисунке художественно-образную трактовку изображаемого, достичь выразительности в рисунке, придать рисунку эстетическую привлекательность. Неправильным можно считать, если при выполнении пояснительных рисунков учитель будет следовать только за правдоподобной передачей внешних очертаний объектов или пропорций их отдельных частей, забыв о других важных задачах: характеристика главного, типичного, достижения лаконизма, выразительности в рисунке, т.е. тех достоинств, которые в значительной мере определяют их дидактические и эстетические качества.

Рисунки учителя по сложности выполнения и заложенной в них учебной информации, по своим изобразительным качествам, по своей целевой ориентации могут быть различными. Рассмотрим некоторые специфические возможности, которые дает педагогический рисунок, выполненный на классной доске. Надо заметить, что меловые рисунки обладают меньшими изобразительными возможностями, чем рисунки, выполненные с помощью материалов, широко применяемых в творческой практике художников. Однако умелое использование мелового рисунка в сочетании с классной доской может дать не меньший педагогический эффект в обучении, а в отдельных случаях иметь и некоторые преимущества.

Используют мел, главным образом, для создания лаконичных линейно-контурных изображений на классной доске. В таких случаях целесообразно в теневых местах рисунка оставлять чистую темную поверхность доски, а свет трактовать с помощью штрихов разной толщины и с разной силой нажима на мел, добиваясь нужного соотношения света и тени.

В сочетании с педагогическим рисунком, а также независимо от него применяются аппликации – силуэтные рисунки, заранее вырезанные из бумаги или картона и прикрепляемые к доске. В связи с применением магнитных досок этот вид наглядности находит все более широкое применение. Аппликации, подобно педагогическому рисунку, помогают в динамике создавать композиционные решения в декоративно-прикладной работе. Так, силуэтные и стилизованные элементы на уроке декоративного рисования могут взаимозаменять или дополнять композицию орнамента, узора. Учитель может создавать с помощью заранее заготовленных элементов варианты композиционных решений пейзажа, демонстрировать образы для тематических композиций.

Наряду с работой на магнитных досках можно использовать для аппликации доску, покрытую фланелевой тканью, прикрепляя элементы аппликации с помощью подклеивания под ними кусочков наждачной бумаги. Использование аппликации как средства наглядности всегда вызывает особый интерес, особенно у школьников младшего возраста.

В реализации принципа наглядности в процессе обучения основам изобразительного искусства особая роль отводится экранным средствам обучения.

В настоящее время в педагогической науке подход к диафильмам, диапозитивам, транспарантам, видеофильмам, учебному кино определился как к «средству обучения». Иногда употребляется термин «экранные пособия». Многие авторы исследований проблемы экранных средств обучения зачастую не ставили перед собой цели конкретизировать терминологию, исходя из роли, отводимой экранным средствам обучения. Однако выявилась определенная узость термина «экранные пособия» в методологическом смысле.

Профессор Н.М. Шахмаев справедливо замечает, что «эффективность технических средств в учебном процессе весьма невелика, если они привлекаются лишь для иллюстрации тех или иных ранее изученных положений».

Определившийся в педагогической науке подход к диафильмам, диапозитивам, транспарантам, видеофильму, учебному кино как к средству обучения позволяет с помощью этих дидактических средств осуществлять не только иллюстрированную их функцию, но и использовать экранные средства на всех этапах урока – от объяснения учебного материала до закрепления и проверки знаний и умений учащихся.

По отношению к техническим средствам обучения, существует три основных условия их применения:

а) Обоснованная необходимость их применения, когда изучение предмета без них невозможно.

б) Равнозначность возможностей, когда можно применять или не применять. В этом случае побеждают показатели экономии средств и времени.

В) Условия, при которых нет необходимости использования технических средств бучения.

В каждом отдельном случае вопрос целесообразности применения экранных средств решается в тесной связи с учебным материалом и на основе представления о методических возможностях всего фонда наглядных средств, в том числе и экранных. На основании этого учитель может найти наиболее рациональный и эффективный путь их использования.

Презентация как современное средство наглядности

Использование возможностей компьютера и проектора позволяют открыть для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир искусства, побывать в роли художника, дизайнера, архитектора, экскурсовода. В сети Интернет имеются иллюстрации картин различных художников, online экскурсии по музеям мира, мастер-классы современных мастеров, этапы работы над картиной и многое другое, что может помочь учителю и ученику сделать учебный процесс интересней, увлекательней и продуктивней. Электронные презентации можно рассматривать как дидактическое средство обучения, а мультимедийный проектор или интерактивную доску как технические средства, позволяющие провести показ презентации в классе. Электронную презентацию можно отнести к электронным учебным пособиям, но только с оговоркой: электронные учебные пособия рассматриваются как самостоятельные средства обучения, а презентация - вспомогательное, используемое учителем на уроке и требующее его комментариев и дополнений. Под электронной презентацией понимают логически связанную последовательность слайдов, объединенную одной тематикой и общими принципами оформления. Презентация предназначена для иллюстрации (сопровождения) доклада, технического проекта, лекции, информационного сообщения, результатов научных исследований, бизнес-плана, дипломного проекта и т.п. Презентация может содержать эффекты анимации, звуковые и видео эффекты, которые усиливают эмоциональное воздействие на аудиторию (слушателей и зрителей), помогают сконцентрировать внимание на важных моментах сообщения.

Применение презентаций в учебном процессе связано с мультимедиа. Термин «мультимедиа» произошёл от слияния двух латинских слов: multum — много и media, medium — средство, соединение, сочетание. Использование термина «мультимедиа» в системах современных информационных технологий означает соединение в компьютерной среде всего многообразия инструментальных средств, которые позволяют представлять разные информационные модели реального мира, создавая системный эффект наиболее полного его восприятия человеком.

Инструментальные средства, которые обеспечивают автоматическое создание базовых элементов (текста, графики, звука и видеоинформации) и позволяют их соединять в одном программном модуле (мультимедийном приложении) или создавать готовый программный продукт на компакт-диске (мультимедийный продукт), принято называть средствами мультимедиа, или мультимедийными средствами обучения.

Под мультимедийным приложением следует понимать воспроизводимый программный модуль, в котором базовые элементы мультимедиа соединены между собой интерактивным пользовательским интерфейсом в целую информационную систему мультимедиа.

Мультимедийные приложения (продукты, программы) могут быть использованы для организации обучающей среды, применимой в разнообразных обучающих контекстах, в которых учащиеся усваивают учебный материал и участвуют в диалоге с учениками и педагогами. Таким образом, учебные мультимедиа могут являться эффективным средством наглядного обучения.

Виды мультимедийных средств обучения (МСО):

-

светотехнические: учебные видеофильмы, диафильмы;

-

звукотехнические: учебные CD, магнитофонные записи;

-

средства программного обучения: обучающие программы, web-технологии, сайты, блоги, базы данных, форумы, чаты, тестовые модули.

Задачи применения мультимедийных средств обучения в образовательном процессе:

-

стимулирование когнитивных процессов познания учащихся, в первую очередь влияющих на восприятие и осознание учебного материала;

-

повышение мотивации познавательной деятельности учащихся;

-

разнообразие форм обучения, расширение количества и доступности различных источников информации, обеспечение удобства её получения;

-

уменьшение противоречий между возрастающим потоком информации и ограниченным временем на её изучение;

-

развитие навыков совместной работы и коллективного познания;

-

повышение общекультурного уровня обучающихся, способствование их эстетическому воспитанию.

Основные требования при использовании мультимедийных средств обучения:

1. Находить наиболее рациональное применение как отдельных видов МСО, так и их комплексного сочетания.

2. Соблюдать логическое построение, последовательность и ясность в демонстрации рассматриваемых предметов, явлений и процессов.

3. Выделять главное в содержании информации; по возможности исключать из визуального и звукового ряда посторонние предметы и звуки, не относящиеся к изучаемому процессу и отвлекающие внимание учащихся от сосредоточенного рассмотрения основного в данной теме.

4. Соотносить длительность показа и разъяснения отдельных фрагментов учебного материала с их сложностью и значимостью в изучаемой теме.

5. Учитывать психолого-педагогические особенности восприятия нового материала учащимися при первоначальной его демонстрации.

Так, например, применение интерактивной доски на уроке даёт учителю ряд преимуществ:

-

можно полностью управлять любой компьютерной демонстрацией - выводить на экран доски презентацию, репродукции картин, картинки, схемы, создавать и перемещать объекты, запускать видео и интерактивные анимации, выделять важные моменты цветными пометками, работать с любыми компьютерными программами, например, разгадывать всем классом кроссворд, выполненный в программе Exсel, вписывая ответы в клетки прямо на экране;

-

всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и пометками, можно сохранить в компьютере для последующего просмотра и анализа, в том числе и виде видеозаписи;

-

работая на доске электронным маркером как мышью, можно быстро и наглядно показать тот или иной прием работы сразу всему классу;

-

благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу, обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала. Включенные в состав программного обеспечения интерактивной доски различные спецэффекты позволяют акцентировать внимание учеников на наиболее существенных фрагментах урока;

-

при подготовке к уроку не обязательно использовать интерактивную доску, достаточно иметь на компьютере то же самое программное обеспечение, что и для интерактивной доски. Это позволяет готовить и подбирать нужные материалы к уроку на любом компьютере, например, домашнем;

-

можно применять свои ранее созданные презентации, без каких- либо изменений или переработать их с использованием возможностей интерактивной доски, сохранив изменения в данном программном обеспечении.

Эти преимущества позволяют сделать уроки разнообразными, динамичными и интересными. Интерактивную доску можно использовать для демонстрации и анализа художественных текстов, проведения различных композиционных игр, составления схем и таблиц, проверки знаний, изучения и закрепления нового материала, организованного в презентацию.

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.

Также следует учитывать продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в ходе организации образовательного процесса.

| Классы | Непрерывная длительность (мин), не более | ||||||||||||

| Просмотр статистических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения | Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения | Просмотр телепередач | Работа с изображение на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой | Прослушивание аудиозаписи | Прослушивание аудиозаписи в наушниках | ||||||||

| 1-2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||

| 3-4 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | |||||||

| 5-7 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||||||

| 8-11 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |||||||

В заключение необходимо остановиться на сложностях и недостатках применения мультимедийных средств обучения в учебном процессе, которые раскрывают также проблемы создания и применения учебных презентаций:

1. Не все учащиеся и не в любой учебной ситуации могут воспользоваться той свободой, которую предоставляют мультимедийные средства в процессе организации самостоятельной работы и в самообучении.

2. Рассеивание внимания. При использовании сложных и запутанных способов представления информации, нарушении логики изложения материала в угоду красочности и насыщенности предоставляемой информации часто возникает рассеивание либо отвлечение внимания учащихся. Более того, возможности учащихся в одновременном использовании различных органов чувств ограничены, что может сказаться негативно на образовательном потенциале мультимедийных материалов.

3. Отсутствие выборочной обратной связи зачастую приводит к невозможности учитывать индивидуальные особенности учащегося.

4. Ограниченность компьютерного моделирования. Никакое мультимедийное средство обучения не сможет в полной мере заменить натуральные объекты и реальные опыты.

5. Недостаточная подготовленность педагогов и обучающихся к использованию в своей работе средств мультимедиа, а также в процессе организации совместной познавательной деятельности. В связи с этим ряд традиционных форм и методов обучения не сочетается с применением МСО и требует своего совершенствования.

6. Достаточно высокая сложность создания мультимедийных материалов и продуктов.

7. Технические сложности и ограничения, связанные в конечном итоге с компетентностью педагога в области применения информационно-коммуникационных технологий, а также с учётом их в своей работе.

Учебная презентация

Презентация к уроку используется в качестве наглядного пособия или зрительного ряда. Рассмотрим основные требования к презентации.

Требования к содержанию мультимедийной презентации:

- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и задачам;

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;

- лаконичность текста на слайде;

- завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено);

- объединение семантически связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы;

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;

- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста);

- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, движение;

- информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание учащихся.

Требования к визуальному и звуковому ряду:

- использование только оптимизированных изображений;

- соответствие изображений содержанию;

- соответствие изображений возрастным особенностям учащихся;

- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, одинаковый формат файлов);

- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов);

- обоснованность и рациональность использования графических объектов.

Требования к тексту:

- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста);

- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен быть не менее 20 пунктов;

- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;

- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта;

- длина строки не более 36 знаков;

- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала;

- подчеркивание используется лишь в гиперссылках.

Требования к дизайну:

- использование единого стиля оформления;

- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) содержанию презентации;

- использование для фона слайда психологически комфортного тона;

- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;

- использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для заголовков, третий для текста);

- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть нейтральным);

- целесообразность использования анимационных эффектов.

Требования к качеству навигации:

- работоспособность элементов навигации;

- качество интерфейса;

- целесообразность и рациональность использования навигации.

Требования к эффективности использования презентации:

- обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, групповой, фронтальной работы обучающихся;

- педагогическая целесообразность использования презентации;

- учет требований СанПиНа к использованию технических средств;

- адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изменений и дополнений в зависимости от учебной программы и особенностей конкретного учебного заведения, целей педагогов;

- творческий, оригинальный подход к созданию презентации.

Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 слайдов).

Качество методического сопровождения: указание данных автора, подробные методические рекомендации для учителей, либо детально описанный сценарий урока.

На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), название материала, дата разработки. Возможен вариант использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает восприятию материала на титуле.

На последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации с фотографией и информацией об авторе.

Основные принципы разработки презентации по изобразительному искусству

Весь урок не должен быть посвящен просмотру презентации. Слайды презентации можно использовать во время объяснения, закрепления или создавать проблемную ситуацию на уроке. Необходимо так установить технику, чтобы она не мешала свободному перемещению учеников и учителя и не исключала возможность работы с классической доской. Идеальный вариант - наличие в классе интерактивной доски. Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам научности, доступности, наглядности.

На школьном уроке целью презентации может быть:

-

актуализация знаний;

-

сопровождение объяснения учителем нового материала;

-

первичное закрепление знаний;

-

обобщение и систематизация знаний.

Рассмотрим каждый вариант подробнее. Актуализация знаний чаще проходит в виде беседы с учащимися. Вопросы такой беседы целесообразно визуализировать в слайды, но не в виде простого текста. Вопросы могут быть представлены как небольшой видеоряд, фото с демонстрационным опытом, проводимым ранее, рисунком из учебника, требующим комментария и т.д. Вспоминая изученный материал, можно привести 1-2 слайда из предыдущей презентации (если таковая была), причем их оформление не стоит резко менять под новый фон, так лучше срабатывает ассоциативная память. На некоторых слайдах могут быть помещены подсказки к ответам, но не сами ответы, т.к. теряется эффект значимости ответов самих учащихся, их непредсказуемость, а беседа пойдет в русле «угадай следующий слайд-ответ».

При объяснении нового материала наиболее обширны возможности самой презентации и ее оформления. Последовательность показа и логика построения зависят от содержания изучаемого материала, особенностей восприятия учащимися класса, индивидуальности учителя. Стиль может определяться даже взаимоотношением учащихся и учителя, но некоторые общие правила все-таки можно выделить. Во-первых, слайды желательно не перегружать текстом. Лучше разместить короткие тезисы, даты, имена, термины, которые часто переспрашиваются учащимися при записи материала. Для уменьшения текста можно предложить убрать вводные слова и оставить короткие тезисы. Во-вторых, отбираемые иллюстрации должны быть четкими и рассматриваемые, чтобы учащиеся наслаждались просмотром, а не рассматривали низкого качества изображения.

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, лучше выделить ярче, оригинальнее для включения ассоциативной зрительной памяти. Учителя знают, что такой материал нужно предъявлять учащимся несколько раз в разной форме. Даже яркий демонстрационный опыт, показанный однажды, забывается в деталях, поэтому его можно повторить как видео, фото, мультипликационную схему. Здесь слайды презентации незаменимы. На уроке не обязательно все объяснение должно сопровождаться слайдами презентации. Учитель вполне может включить и педагогический рисунок, и записи на доске, и показ моделей. При этом на слайде презентации может только остаться название этапа урока или название педагогического показа или вообще проектор может быть на время отключен (закрыт объектив крышкой), чтобы полностью сфокусировать внимание только на деятельность учителя. При длительном объяснении, особенно в классе с ослабленным вниманием, можно для релаксации включить видеофрагмент (не более 1 минуты), сопровождающийся музыкой. Он может и не нести очень важную информацию, но обязательно должен быть связан с темой урока. Первичное закрепление чаще проходит в виде беседы или при выполнении заданий. В первом случае предъявляемый материал для вопросов может быть оформлен на слайдах презентации. Здесь, кроме материалов к вопросам и самих вопросов уместно также вывести в обобщенном виде результирующий материал по ответам учащихся. Можно предложить в качестве повторения неизмененными несколько слайдов презентации, использовавшейся при объяснении нового материала для их дальнейшего самостоятельного комментария, но это должен быть наиболее значимый материал из объясненного. Во втором случае индивидуальные карточки - предпочтительнее, а на слайде презентации показать правильное решение. Если презентация задумана на всех этапах урока, это может быть в уроке беседе, то части ее лучше отделить различными фонами, вместе с тем стиль оформления должен восприниматься как единое целое. Здесь очень важно не перегрузить урок слишком большим числом слайдов, не превратить его в монотонный и однообразный. Обобщению и систематизации знаний, как правило, отводится отдельный урок. Нет смысла его проводить с использованием электронной презентации, если при изучении обобщаемой темы ни разу не использовался этот вид наглядности. В этом случае учащиеся больше будут обращать внимание на форму, а не на содержание урока, и презентация будет отвлекать их от самостоятельной работы. В презентацию обобщающего урока можно включить схемы, таблицы, фотографии картин художников, фото архитектурных сооружений или изделий ДПИ. Используемые ранее фрагменты слайдов презентации, можно перегруппировать с целью проведения сравнения или анализа и представить учащимся. Видеофрагменты применения тех или иных изученных знаний в жизни человека очень оживляют урок и актуализируют знания школьников. Презентация, используемая на уроке обобщения может не отличаться стройной логикой, а представлять из себя отдельные наборы слайдов, используемых на уроке. В этом случае можно использовать различные фоны и элементы анимации, т.к. данная электронная презентация не является единым целым и включается в урок с временными перерывами. Обобщая некоторый опыт составления и применения презентаций на уроках, можно выделить еще некоторые рекомендации, которые могут предостеречь от ряда неудач. Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. Стихи лучше читать, чем записать на слайде презентации, зато небольшой эпиграф или изречение очень хорошо воспринимается учащимися в презентации. Плохо смотрятся яркие фоны и фоны, содержащие активный рисунок. Лучше использовать сдержанные тона, а лучше черный или белый. Выбор фона зависит от выбранного наполнения презентации и помещения, в котором она будет показываться. Чем светлее класс, тем фон и текст должны быть контрастнее. Звуковое сопровождение совершенно излишне, даже если идет тихая фоновая музыка, она создает излишний шум и мешает объяснению учителя. Исключением являются видеофрагменты, которые учитель не предполагает комментировать во время просмотра. Музыкальный фон хорошо действует на учащихся во время выполнения ими самостоятельной работы, и не важно, из какого источника идет звук. Опыт применения мультимедийных презентаций в учебном процессе выявил несомненные достоинства этого вида обучения: ·объединение аудио-, видео - и анимационных эффектов в единую презентацию позволяет сделать изложение учебного материала ярким и убедительным; ·установка учебного материала (лекций, интерактивных справочных материалов и т. п.) в виде презентационных программ в компьютерных классах позволяет использовать их для дополнительных занятий в часы, отведенные для самостоятельной работы; компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток на принтере, в качестве раздаточного материала, справочного материала, памяток и т.п., ·сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-фильма позволяет концентрировать визуальное внимание на особо значимых (важных) моментах учебного материала преподавании изобразительного искусства.

Список литературы:

- Алексюк А.Н. Проблемы методов обучения в общеобразовательной школе. - М., 1979. - 67 с.

- Алексеева В.В. Изобразительное искусство в школе. - М., 1968

- Артемов В.А. Психология наглядности при обучении. - М.: Просвещение, 1998. - 176 с.

- Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия /Под ред. Абдуллиной О.А.. - Ростов н/Д: «Феникс», 2002. - 512 с.

- Бабанский Ю.К.. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М., 1985. - 112 с.

- Большая советская энциклопедия. - М., 1954.

- Ефремов О. Ю. Педагогика СПб.: Питер, 2009. С. 9

- Голуб Б.А. Основы общей дидактики. Учеб. пособие для студ. педвузов. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 96 с.

- Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекций. - М., 1984. - 270 с.

- Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: пособие для учителей.- 2-е изд.- м.: просвещение, 1983.

- Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе / В. С. Кузин. – М. : Агар, 2011. с.88.

- Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. М., 1977.

- Никанорова Н.П. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством. - М., 1975

- Педагогика: учеб. Пособие для студентов педагогических институтов по спец.№2121 «педагогика и методика начального обучения»/ с.п. Баранов, л.р. Болотина, В.А. Сластенин и др.; под ред. Баранова, В.А. Сластенина.- 2-е изд., доп.-м.: просвещение, 1986.

- Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Кн. 2: Процесс воспитания. –

- Педагогический словарь - http://www.enc-dic.com/pedagogics6.

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()