Где будущее? Слева или справа?

Мы чаще всего представляем будущее впереди, а прошлое – позади. Люди, слепые с самого раннего возраста, не показывают таких предпочтений. Ряд исследований показал, что в этом представлении играет основную роль визуальная система. То, что должно наступить в будущем, чаще всего визуально находится перед нашими глазами (Rinaldi et al., 2018).

В русском языке, как и во многих других, люди представляют прошлое как нечто, что находится позади, а будущее – впереди. Или что прошлое – слева, а будущее – справа. Ученые выдвигают ряд моделей, которые бы объясняли этот феномен. Одна из моделей утверждает (Lakоff & Jоhnsоn, 1980), что абстрактная концепция времени привязывается нами к вполне конкретной концепции пространства. Так или иначе, все модели представляют это как схему, восходящую к универсальному опыту моторных движений и восприятия: мы двигаемся вперед от одной точки к другой, оставляя стартовую позицию позади и в пространстве, и во времени.

Правый поворот

Но есть языки с иным представлением о времени, которое нам может показаться странным. Например, в языках Тоба, Аймара (язык американских индейцев в Андах на территории Боливии и Перу) (Núñez & Sweetser, 2006) и Малагаси (языке жителей Мадагаскара) прошлое – впереди, потому что его видно, а будущее – сзади, потому что не видно, неизвестно, что будет. «Ни у кого нет глаз на затылке», – объяснил ученому (Dahl, 1995) один абориген. Звучит логично, даже получше, чем наша модель, не правда ли? Но, вероятно, есть что-то важное в том, что такая модель восприятия времени в современном мире практически неизвестна.

Аналогичная история и с другими проекциями: будущее – вверху и прошлое – внизу, прошлое – слева и будущее – справа. Когда мы представляем действия или последовательность событий, предпочитаем их прохождение слева направо (Christman & Pinger, 1997). Люди даже быстрее реагируют на действия, показанные слева направо. Теория полушарной обработки (Chatterjee, Southwood, & Basilico, 1999) предполагает, что левое полушарие преобладает в этой специфической функции над правым и направляет пространственное внимание слева направо во время кодирования информации. Кодирование сохраняет и определяет эту же направленность и для воспоминания событий.

Можно проверить это самому: если вы станете вспоминать какие-то эпизоды из прошлого, события с большой вероятностью происходят слева направо, где главное лицо, производящее действие, – слева. Во всяком случае так происходит у подавляющего числа правшей.

В своих экспериментах я показывал фотографию, где стоит девушка в левом поле сцены, а справа – парень на мотороллере. После просмотра я просил участников описать, что они видели одним предложением. В большинстве случаях предложения начинались с девушки: девушка подошла к парню на свидание, и т.п. Когда я перевернул картинку по горизонтали, и парень оказался слева, предложения начинались с него: «парень приехал к девушке на мотороллере» и т.п.

Это отражалось также в движениях глаз – эксперименты были с ай-трекером.

Ученые полагают, что это связано с культурно-усвоенными ассоциациями, относящимися к чтению и письму. Те, кто читает и пишет на иврите или арабском, – с большей вероятностью будут вспоминать действия справа налево. Простой эксперимент подтверждает это: когда детей просили расставить по порядку картинки, изображающие завтрак, обед и ужин, американские школьники поставили их слева направо, а арабские – справа налево (Tversky, Kugelmass, & Winter, 1991). С другой стороны, было показано (Dobel, Diesendruck, & Bolte, 2007), что взрослые, чей родной язык – иврит или немецкий, демонстрируют эту направленность, а их дети, еще не научившиеся читать, – нет.

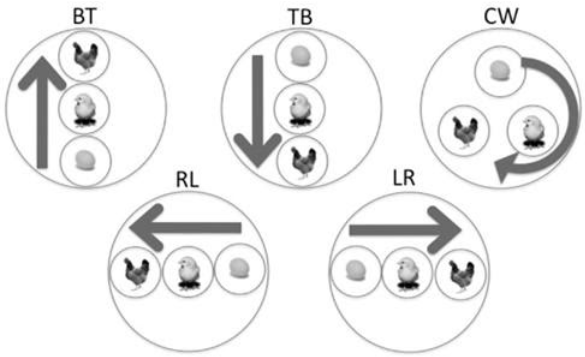

В другом исследовании (Bergen & Chan Lau, 2012) давали три картинки, которые тоже надо было расположить последовательно. Например, семя, саженец и дерево, или яйцо, цыпленок и курица, или младенец, девочка, женщина и так далее. Их можно было расположить многими способами:

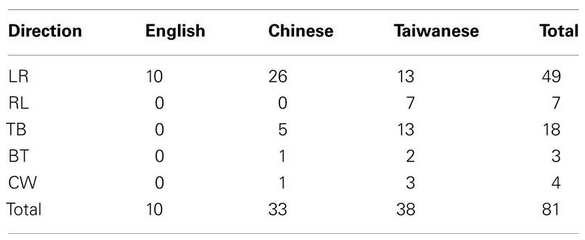

Картинки давали американцам, материковым китайцам и тайваньцам. Дело в том, что некоторые материковые китайцы пишут или когда-то писали сверху вниз, а на Тайване это осталось более распространенным в момент исследования (2004 год). Результаты на таблице:

LR – слева направо. Left to Right

TB – сверху вниз, Top to Bottom

Выводы – система письма определяет пространственное восприятие.

Мы также склонны располагать цифры – меньшие слева, и большие – справа, и дни недели, и месяца года, и буквы алфавита. Странно, что мы, представляя такую схему сильно и устойчиво во многих ситуациях, мы не выработали отражения этого в языке.

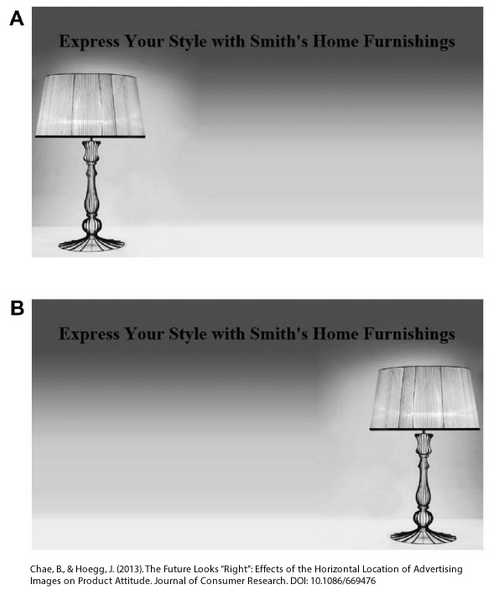

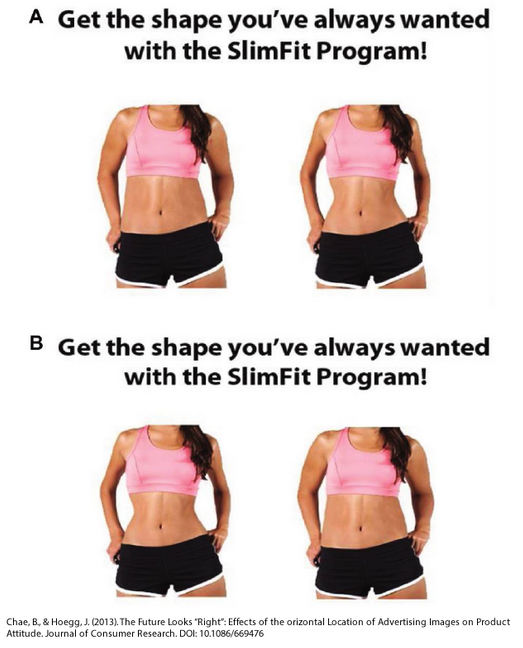

Недавнее исследование в области рекламы показало (Chae & Hoegg, 2013), как это работает для товаров и услуг, в которых временной фактор является важным. Это относится не только к товарам, обещающим снижение веса и улучшение внешности (классическое «до и после»), но также антиквариата, вина, сыра, коллекционной или новой одежды, ювелирных украшений. Восприятие значительно улучшается, если прошлое (старое) будет слева, а будущее (новое) – справа. Так, старое вино воспринимается нами более конгруэнтно, если показано слева, а молодое вино – справа.

Несмотря на привязку к чтению или письму, это все же не лингвистический феномен. Так, в языках нет лексического эквивалента «прошлое – слева» или «будущее – справа». Такие фразы звучат необычно по сравнению с привычными «прошлое осталось позади» и «будущее ждет нас впереди».

Это странно, потому что мы не только читаем слева направо, но и страницы книг двигаются по этой же оси, когда мы знакомимся с содержанием. Мы также графически размещаем наши данные по этой оси. Согласитесь, вы, вероятно, никогда не видели графика, допустим, продаж компании, где слева стоит текущий год, а справа от него – года по убыванию. Попробуйте представить это в своей презентации коллегам в следующий раз: это точно привлечет внимание, а вам придется ответить на вопрос «почему?», который прозвучит со 100%-ной вероятностью.

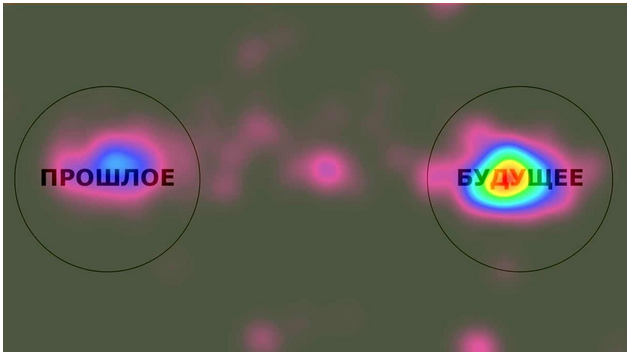

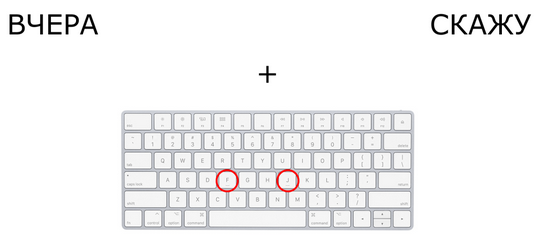

Испанские ученые проделали любопытный эксперимент (Torralbo, Santiago, & Lupiáñez, 2006). Они сделали 2 списка слов: один из относящихся к прошлому (например, вчера, сказал), другой –к будущему (завтра, скажу).

Затем они подавали их на монитор как слева, так и справа, а студенты должны были нажимать соответствующие клавиши, относя слово либо к прошлому, либо к будущему. В одном условии клавиша для прошлого была слева (f), а для будущего справа (j), в другом – клавиши менялись местами. Ученые ожидали более быстрой реакции при конгруэнтных условиях – когда прошлое слева, а будущее справа на экране, и когда клавиши также расположены соответственно. Так и оказалось.

Доминантный глаз и визуальное эго

Но как у нас работают две схемы представления времени: одна – «сзади-впереди», а другая – «слева-направо»? Это зависит от внимания в каждый конкретный момент: и когда одна схема раскрывается, вторая блокируется.

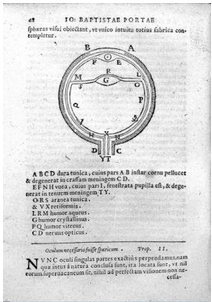

Восприятие оказалось зависимым и от доминанты глаза. Как и с руками и ногами, у нас есть доминирующий глаз. Об этом писал еще в XVI веке итальянский ученый Джованни Батиста де ла Порта в своей книге «De refractione optices parte» (Porta, 1593). Узнать это довольно просто – возьмите в руку карандаш или ручку и держите прямо перед собой на расстоянии вытянутой руки. Соедините кончик ручки с какой-либо точкой на стене. Закройте один глаз – сдвинулся ли кончик относительно точки на стене? При закрытии одного из глаз точка сместится. Именно этот глаз и является доминантным для вас, потому что вы прицеливались именно им.

Статистика показывает (Bourassa, McManus, & Bryden, 1996), что около 65% людей полагаются на правый глаз, 32% – на левый, только 3% – амбикулярны (нет различий в доминировании между правым и левым глазом).

Было показано (Coren & Porac, 1976), что в 2/3 случая, объект, на который вы смотрите доминирующим глазом, кажется чуть больше, чем если смотреть на него недоминирующим.

Другое исследование обнаружило (Scott & Summer, 1949), что объект перед доминирующим глазом кажется ближе. Кроме того, доминирующий глаз имеет больше силы произвольной мускулатуры, а значит, чаще используется как первоначальный источник информации о визуальных объектах. Он также имеет даже больше нейронных выходов, то есть сообщает больше информации мозгу. Это позволило ученым предположить существование так называемого визуального эго в доминантном глазе (Coren & Porac, 1976). Если предложить человеку поставить точку посередине линии, то люди чаще уводят ее в сторону доминантного глаза (Mefferd & Wieland, 1969). То есть, для правоглазых людей правая сторона чуть весомее и значительнее левой.

Раз мы упомянули вес и значительность, стоит посмотреть на другое измерение.

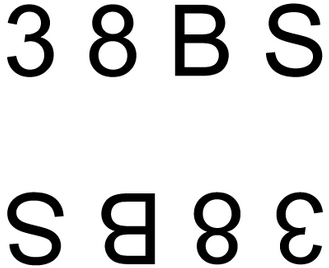

Восприятие веса объекта – изменчивая вещь. Оно изменяется по двум осям: по вертикальной – внизу объект кажется тяжелее, чем вверху, и по горизонтальной – справа он кажется тяжелее, чем слева. Недавнее исследование (Deng & Kahn, 2009) подтвердило, что объект, изображение которого размещено в левом нижнем углу упаковки, кажется тяжелее. Arnheim (1974) считал, восприятие объекта никогда не происходит изолированно, а всегда относительно его размещения. И эффекты изменения тяжести проистекают из нашего представления о гравитации и рычагах. Гравитация незримо и неумолимо определяет многое в нашей жизни: в архитектуре и скульптуре, и даже там, где ее влияние, казалось бы, не должно ничего значить. Например, типографы делают нижнюю часть буквы тяжелее, чем верхнюю, следуя этой гравитационному влиянию. Посмотрите, как вполне гармонично выглядят цифры и буквы в нормальном представлении, и что с ними происходит, если их перевернуть (Kanizsa & Tampieri, 1968):

Arnheim предложил объяснение изменения восприятия тяжести объекта по горизонтальной оси, связанное с порядком чтения, слева направо, и соответственно, просмотром картинки слева направо. Например, если линия с верхнего левого угла в правый нижний угол кажется нам нисходящей, а линия с левого нижнего угла в правый верхний угол кажется нам восходящей.

Кроме этого, есть иллюзия размера-веса Карпентье, которая обманывает наше восприятие, убеждая при сравнении двух объектов, что больший по размеру, но такого же веса, кажется нам легче (Charpentier, 1891). Вы и сами в детстве подлавливали друзей вопросом: Что тяжелее - килограмм ваты или килограмм гвоздей?

Уже упомянутое нами исследование (Deng & Kahn, 2009) про размещение изображения на упаковке показало, что место картинки влияет на восприятие тяжести и оценки упаковки вообще. Так, если производитель представляет так называемое «легкое печенье» (с малым количеством калорий) то размещаться оно должно вверху упаковки, желательно слева. Продукты, для которых «тяжесть» является достоинством – сливочное печенье, например, изображение печеньки должно уйти вниз вправо, подчеркивая ее тяжесть. Разумеется, контекст размещения на полках может усилить или снизить эффект – усиливая, когда здоровая и легкая пища лежит выше, а тяжелая и калорийная - ниже.

В общем, размещение в пространстве влияет не только на восприятие времени, но и веса, и даже метафорических характеристиках (легкость, значимость).

Кстати, интересно, как это может влиять на результаты тестов и вопросов, в которых используется визуальная шкала Ликерта? Судя по таким находкам, ее результаты должны быть несколько искажены.

Значит ли это, что правши в культуре, где читают и пишут слева направо, лучше представляют себе будущее, что оно для них ближе, больше и значимей, чем для левшей? Это неизвестно. Зато есть большое пространство для исследований – можно сравнить какие-то характеристики обществ (например число инноваций) с разными пространственными представлениями прошлого-будущего.

Смотреть на будущее одним глазом

Что же со всем этим делать с практической точки зрения? Можно пробовать смотреть на будущее одним глазом, по очереди. Нарисовать его ближе к настоящему или дальше, справа или слева, и отмечать, какие идеи приходят в голову.

Один из очевидных советов – пробовать представлять себе будущее по-разному, а не использовать только одну схему.

Один из фактов, который открылся в некоторых исследованиях (например, Chae & Hoegg, 2013): есть тип людей, для которых расположение объектов маловажно – это люди с низкой требовательностью к структуре окружающего мира. Они, как правило, весьма креативные и независимые в суждениях, вполне возможно, из-з легкости представления места времени. Так что такие манипуляции со временем могут, вероятно, как запутать в своих представлениях, так и помочь открыться новым идеям, увидеть и понять что-то, что лежит, так сказать, прямо перед глазами, справа.

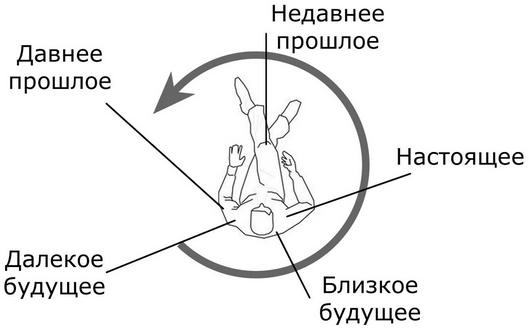

У индейцев племени Тоба, упомянутых в начале статьи, ситуация со временем еще сложнее, чем просто будущее позади (Radden, 2004). Время двигается против часовой стрелки от правого плеча, где находится настоящее обозревателя, переходя прямо вперед, перед глазами, где расположено недавнее прошлое. Продолжает движение влево, где находится давнее прошлое, которое смешивается с далеким будущим, и заходит за спину, где живет ближайшее будущее. Это будущее стремительно подходит к правому плечу, где находится настоящее, – и так по кругу. Поэтому индеец Тоба, когда задумывается о далеком прошлом, смотрит через левое плечо, а когда хочет знать, что его ожидает в ближайшее время, оборачивается направо назад. Может, нам стоит иногда думать о будущем, как это делают Тоба?

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()