Структурные компоненты личности

Такие феномены как личность человека и его способности изучаются психологией, философией, социологией, биологией и другими науками. Прежде чем начать говорить о развитии творческих способностей человека, стоит рассмотреть различные концепции личности, уточнить такие понятия как «интеллект», «творчество», «творческая личность», «деятельность», «творческая деятельность», «способности», «творческие способности».

Многие психологи полагали, что личность человека тождественна его сознанию. Самосознание отличает человека от животного.

Известно, что личность создает свой внутренний мир путем накопления, исторически сложившихся форм и видов социальной деятельности, выражает и преобразует психологические процессы. Определение совокупности внешних и внутренних условий развития личности является главной задачей системы образования. При этом на роль ведущего фактора развития личности претендуют разные понятия, например, «установка», «направленность» личности, «отношения». Однако психологи обычно видят ядро личности в качестве субъекта сознательной деятельности.

Так, В. Вундт представлял структуру личности, состоящую из следующих составляющих компонентов:

- субъект, как связь волевых процессов и чувства «Я»;

- чувства и аффекты;

- общие ощущения.

С.Л. Рубинштейн полагал, что структуру личности можно представить тремя компонентами:

- направленность, установки, интересы, потребности;

- способности;

- темперамент и характер.

К.К. Платонов рассматривал структуру личности в четырех составляющих компонентах с подструктурами:

- биологические свойства

- инстинкты;

- темперамент;

- возрастные свойства;

- психологические особенности

- мышление;

- воля;

- ощущения;

- восприятие;

- чувства;

- эмоции;

- самосознание и др.;

- приобретенный опыт

- привычки;

- знания;

- умения и навыки;

- обусловленные свойства

- склонность;

- идеалы;

- интересы;

- моральные качества;

- убеждения;

- мировоззрение;

- отношения в коллективе.

Структурные компоненты личности в графической интерпретации можно представить следующим образом (рис. 1).

Знание их природы способствуют созданию таких условий обучения, в которых они будут развиваться наиболее эффективно.

Интеллект как категория развития личности

В качестве фактора, который позволяет оценить уровень развития личности, выступает интеллект. По мнению психологов, интеллектуальная активность имеет несколько уровней:

- Низший — стимульно-продуктивный. Характерен тем, что при добросовестной работе личность способна выполнять ранее найденный и уже усвоенный способ работы.

- Средний уровень — эвристический. На данном уровне интеллектуальная активность личности проявляется в обнаружении оптимального способа деятельности. Однако она не стимулируется внешними факторами или субъективными оценками результатов деятельности.

- Высший уровень — креативный или творческий. Интеллектуальная активность на этом уровне проявляется в виде наблюдений или экспериментального опыта, которые являются промежуточным этапом мыслительной деятельности личности с самостоятельным решением поставленной проблемы.

Очевидно, что интеллектуальная активность имеет принципиальное значение в развитии творческих способностей человека. При этом интеллект понимается как мышление или как форма познания окружающей действительности.

Специалисты по-разному описывают функции интеллекта:

- способность к активному освоению окружающей действительности;

- способность к обучению;

- использование абстрактных символов;

- конкретность мышления.

Часто психологи понимают интеллект как возможность человека адаптироваться к различным жизненным ситуациям на основе ранее приобретенного опыта.

Таким образом, интеллект отождествляется со способностью к учению и включает в себя творческий компонент. Дж. Гилфлорд является автором «единой структуры интеллекта». Он выделил в ней факторы, характеризующие выполняемые умственные операции, а также получаемый продукт как результат мышления. Считается, что в соответствии этой специфике в интеллекте может существовать почти 120 интеллектуальных факторов. Однако до настоящего времени так и осталась до конца не выясненной сама природа интеллекта и его психологическая сущность.

Сегодня популярна концепция о двух видах интеллекта, которые соответствуют факторам, выделенным Дж. Гилфордом:

- текучий интеллект;

- кристаллизованный интеллект.

Первый вид интеллекта – текучий интеллект, проявляется в решении ситуационных задач, когда человеку необходимо приспособиться к новым условиям. Он во многом зависит от наследственности.

Кристаллизованный интеллект проявляется при решении задач, когда требуется наличие соответствующих умений и знаний. Он зависит от влияния окружающей среды.

Таким образом, можно утверждать, что интеллектуальность в структуре личности проявляется в виде двух потребностей:

- идеальной потребности знаний;

- социальной потребности «для других».

Творчество является средством удовлетворения интеллектуальных потребностей путем поиска решений возникшей перед человеком задачи. То есть развитие интеллекта непосредственно связано с развитием творческих способностей.

Природа творчества

Творческая личность — это интеллектуальная личность, которая мотивируется поиском оригинальных решений проблемы и новизны.

Психологи рассматривают творчество как стремление личности к самовыражению.

Работая над данной проблемой, А.П. Нечаев создал типологию творческих личностей, своего рода, классификацию выдающихся деятелей науки и изобретателей. Однако, по его же признанию, методы и приемы, которыми он пользовался при изучении составляющих компонентов их характерологических качеств, оказались далеко не идеальными.

Еще одним специалистом, который стремился собрать материал о творческих личностях, был Р. Вудвордс. Однако он так и не смог создать полную классификацию качеств, присущих творческой личности.

Пока ни один из исследователей не открыл истинную природу творчества.

Психологи давно делают попытки соотнести качества творческой личности с ее вкладом в науку.

Примером могут служить исследования А. Бине и Т. Симона, которые создали, так называемые, «тестовые батареи», выявив показатели интеллекта. Тестовые задачи разработал Т. Спирмен. Дж. Гилфорд остановился на «кубической» модели интеллекта и мультифакторном анализе.

В настоящее время тестирование очень широко применяется почти во всех образовательных учреждениях в качестве контролирующих средств, как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно в области психологии творчества. Как правило, при помощи тестов измеряется уровень развития тех или иных способностей у детей. Однако результаты исследований, полученные С.Л. Рубинштейном, А.И. Леонтьевым, Б.Ф. Ломовым и их школами, показали, что тестирование с целью выявления составляющих компонентов творческих личностей не всегда бывает объективным и достоверным. Человек во время тестирования может быть несколько скованным, что мешает в полной мере раскрыться.

Из-за возникновения объективных трудностей в изучении творческих способностей была создана общая теория творчества — эврилогия, которая занимается изучением его содержания и структуры. При этом творчество рассматривается с философской, социальной, психологической, технологической и организационной стороны.

В рамках изучения творчества человека психологию можно разделить на эмпирическую и индуктивную.

Задачей эмпирической психологии творчества (термин впервые введен немецким философом XVIII в. Х. Вольфом) считается наблюдение за психическими фактами и выявление закономерных связей между ними, проверяемые опытным путем (Поль Фресс и Жан Пиаже).

Индуктивная психология творчества занимается изучением движения знания от единичных утверждений к общим положениям. Яркими представителями таких исследований являются П.К. Энгельмейер и Дж. Гилфорд. Путем опроса людей, занятых творческим трудом в науке, они установили степень важности того или иного качества их личности. Ученые стремились также сформулировать общую теорию творчества, исходя из различных психологических школ.

Специалисты различают объективное и субъективное творчество.

Объективное творчество представляет собой создание конечного продукта, предложение нового способа решения производственных, педагогических, художественных, графических и других задач. При этом в нем важна социальная, теоретическая, практическая значимость.

Субъективное творчество — это сам процесс творчества. Конечный его продукт может не обладать определенной ценностью и новизной. Вместе с тем в таком творчестве должны происходить все те же процессы, которые характерны для объективного творчества. При этом субъективность новизны созданного продукта состоит в том, что для самого создателя он является новым. То есть можно утверждать, что творчество в процессе обучения является субъективным.

Анализируя и обобщая проведенные исследования, можно выделить значимые качества творческой личности:

- склонность и способность к труду;

- продуктивность;

- активность;

- настойчивость в достижении цели;

- умение видеть больше того, что видят окружающие;

- решимость не останавливаться на достигнутом;

- мужество идти против течения.

Этот далеко не полный перечень качеств творческой личности, который обычно обуславливается наличием продуктивного (творческого) мышления. В педагогической психологии его всегда отличают от репродуктивного (воспроизводящего) мышления, когда личность усваивает готовые знания и воспроизводит их.

Деятельность и ее структурные компоненты

Психологи отмечают, что творчество различным образом входит в разнообразные виды деятельности человека. Помимо этого, творчество включает в себя разные степени проявления: от попытки попробовать сделать что-то до неожиданного комбинирования известных или малоизвестных действий и способов в их новую связь. Именно поэтому деятельность как таковая является аналогом творчества.

Важно отметить, что только специально организованные условия учения могут повысить уровень знания, расширят активность личности, обеспечат ее самосознание за счет обогащающегося сознания, интереса к учению, активностью поиска нового даже у тех личностей, у которых ведущие потребности уже определились. Творческая личность в этом случае работает под влиянием потребности и использует в процессе функционирования весь настоящий и предыдущий багаж знаний, а именно те, которые один человек обычно передает другому человеку посредством речи, письма, изображений, мимики, жестов и др. Причем, творческий процесс предполагает различные качественные уровни (табл. 1).

Таблица 1

|

Качественные уровни творческого процесса |

||

|

1 уровень |

2 уровень |

3 уровень |

|

Способы реализации поставленной цели с подуровнями методов и средств |

Расширение проблемы, не меняя сути |

Изменение сути |

Таким образом, сознательной и творческой деятельность становится тогда, когда она имеет значение для личности в дальнейшей профессиональной работе. При этом деятельность, при помощи которой человек достигает поставленную цель, представляет собой однородные и повторяющиеся действия. Это значит, что навыки, сформированные только путем подражания, не могут быть в полной мере сознательно контролируемыми.

Психологи отмечают, что деятельность представляет собой полифункциональное явление.

Структурные компоненты деятельности различаются в зависимости от основания для классификации:

- психологического;

- общефилософского;

- социологического;

- функционального.

Так, психолог Э.Г. Юдин считает, что структура любого вида деятельности может иметь такие составляющие компоненты, как:

- цель;

- предмет;

- орудия;

- операции;

- продукт.

Большинство психологов представляет эту структуру в качестве потребности, мотива, цели, средств достижения, отдельных актов и объектов, на которые деятельность направлена.

Например, в структуру психологической системы деятельности А.В. Брушлинский включает следующие функциональные блоки:

- мотив;

- цель;

- программа действий;

- информационная основа;

- принятие решения;

- подсистемы профессиональных компонентов деятельности.

В структуру творческой деятельности некоторые специалисты добавляют также следующие подсистемы:

- личность творца;

- среда и условия, в которых протекает творческая деятельность.

Очевидно, что важным компонентом творческой деятельности является мыслительная деятельность.

Психологи традиционно делят мыслительную деятельность на репродуктивную и продуктивную.

Репродуктивная деятельность осуществляется по установленным правилам и алгоритму.

Продуктивная деятельность включает в себя самостоятельное выдвижение личностью идеи, поиск новых средств и способов ее достижения.

Кроме интеллектуальных признаков творческой деятельности специалисты выделяют личностные признаки:

- потребность;

- мотив;

- интерес;

- эмоции;

- понимание смысла и значимости приобретаемых знаний и умений.

Для того чтобы активизировать процесс развития творческих способностей личности, важно знать не только закономерности творческой деятельности, но и последовательность этапов ее осуществления. Обобщая этапы творческой деятельности, предложенные многими психологами, которые расходятся только в деталях, отметим главные из них:

- предположение — период возникновения идеи, гипотезы, постановка вопросов, видение проблемы, формулировка задач поиска;

- поиск путей решения проблемы, выработка схемы или плана действий;

- доказательство — уточнение существа идеи, производство опытов в мыслях и на деле;

- осуществление идеи, исполнение поставленной проблемы, выполнение задачи поиска.

Опираясь на данные этапы, можно сделать вывод, что творческая деятельность протекает последовательно. Однако знание о содержании каждого из этапов не могут сами по себе обеспечить развитие творческих способностей ребенка. Некоторые специалисты психологи утверждают, что творческая деятельность может быть реализована разнообразными способами, но только в том случае, если у человека имеются творческие способности.

То есть можно сказать, что способности к графической деятельности могут развиваться только в соответствии с закономерностями и структурными компонентами этой деятельности, характеризующейся системой признаков проявления творчества.

Типология способностей личности

Опираясь на принцип единства сознания и деятельности можно рассматривать развитие способностей личности в процессе осуществления деятельности. В таком контексте способности представляют собой индивидуально-психологические различия между людьми. Как отмечалось выше, способности существуют только в рамках деятельности. Поэтому зная психологические особенности определенного вида деятельности можно развивать способности ребенка к конкретному виду деятельности через создание программы по освоению определенными действиями.

В качестве принципов построения типологии способностей ученые-психологи используют:

- различия в видах деятельности (педагогической, графической, художественной, математической, музыкальной и др.);

- различия, связанные с особенностями высшей нервной деятельности;

- различия по операциональным признакам, основанным на применении разнообразных систем операций (тестов) с последующим их анализом.

Именно на основе различий по операциональным признакам специалисты выделили общие способности личности. То есть такие способности, которые отвечают требованиям многих видов деятельности.

Таким образом, способности, как психологические явления, могут быть представлены четырьмя группами:

- Общие элементарные способности. Они присущи почти всем людям, хотя и в разной степени их проявления. Например, способность ощущать, воспринимать, осмысливать, переживать.

- Частные элементарные способности: глазомер, музыкальный слух, критичность восприятия, любознательность, настойчивость, наблюдательность, чувство прекрасного.

- Общие сложные способности — общечеловеческие виды деятельности, которые присущи почти всем людям, например, к труду, учению, к игре, к общению друг с другом, к эстетической деятельности, к нравственной деятельности. Каждая из этих способностей, представляет собой сложную структуру качеств личности, развитие которых необходимо для успешности каждой конкретной деятельности. Общие сложные способности дают возможность определенных достижений одновременно в разных областях работы.

- Частные сложные способности присущи не всем людям (или в разной степени). Они развиваются в течение всей жизни — с начала ремесла до определенного мастерства в профессии. Их часто называют специфическими, специальными или профессиональными способностями к конкретным видам деятельности.

Частные способности можно определить, как индивидуально-психологические качества личности, отвечающие требованиям определенной деятельности и являющиеся условием ее успешного осуществления и совершенствования.

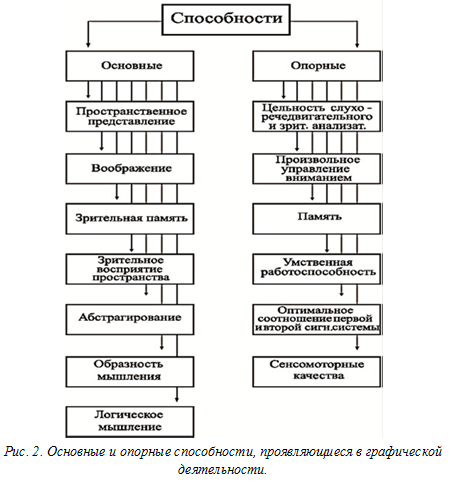

Различают также основные способности для конкретной деятельности, отсутствие которых определяет неспособность к ней, и опорные, которые представляют собой природные предпосылки (задатки) к развитию тех или иных основных способностей к определенной деятельности (рис. 2).

К основным способностям к графической деятельности могут быть отнесены:

- умение работать упорядоченно;

- умение схематизировать;

- способность анализировать состав графически заданного объекта;

- обнаружение и обобщение закономерностей графического построения, анализ графической структуры изображения и комбинирование ее элементов;

- умение сравнивать и устанавливать зависимости между отдельными элементами графического изображения оперирование абстрактными графическими символами и отношениями и др.

К опорным обычно относят способности:

- сохранять в памяти различные данные в их точном и строгом значении;

- произвольное управление своим вниманием;

- сжатие, ясность словесного выражения мысли;

- к гибкости мыслительных процессов, проявляющейся в переходе от одной умственной операции к другой;

- к обратимости мыслительного процесса от сковывающих внимание шаблонов и трафаретов к четкому ходу рассуждений.

Таким образом, мы можем утверждать, что способности к графической деятельности представляют собой специальные способности.

При этом данные способности должны развиваться в специальной деятельности. Значит, данные способности можно развивать с помощью специально разработанных условий, рассчитанных на развитие необходимых для этой деятельности качеств личности.

Профессиональные или специальные способности представляют собой определенные сочетания общих, частных и элементарных и сложных способностей, благоприятных для осуществляемой деятельности.

Для того чтобы развить специальные способности эффективного осуществления графической деятельности обучающихся, необходимо формировать у них различные качества личности, например, настойчивость, трудолюбие, интерес, любознательность, волевую активность, наблюдательность, аккуратность.

В зависимости от того, как будет использоваться результат деятельности, личность может развивать свои способности разными способами:

- В рамках достижений человечества. Таким образом, человек развивает не только способности, но и приобретает знания, умения и навыки.

- Добавляя что-то новое к тому, что уже изобретено в иной период времени. В данном случае способности уже являются проявлением творчества.

Важно понимать, что способности развиваются в деятельности и не передаются по наследству.

Так, Б.М. Теплов отмечал, что типологические свойства нервной системы входят в состав природных основ развития способностей, в состав, так называемых, «задатков».

Большое влияние на развитие способностей оказывают:

- общение личности;

- соприкосновение с достижениями культуры, практики, производства, науки.

То есть способности с одной стороны выступают в качестве основы учения, с другой — развиваются в процессе учения. Причем, психологи считают, что людей абсолютно неспособных почти не бывает.

Как правило, каждый человек обладает какими-то способностями, которые обусловлены задатками. Однако выражаются они по-разному, с различной степенью их проявления, в различной ситуации. Многие специалисты полагают, что не любой человек может достичь высокого уровня развития способностей. Препятствуют этому как объективные, так и субъективные факторы.

При наличии благоприятных условий развитие способностей происходит в течение всей жизни человека, а не только в процессе какой-либо целенаправленной деятельности или в какой-то временной период. Поэтому их развитие нельзя рассматривать как цель определенного периода обучения. В противном случае будет игнорироваться важнейшее свойство личности — способность к постоянному развитию.

Специалисты часто делят способности на мыслительные и практические. Конечно, они взаимосвязаны друг с другом, но в каждом конкретном случае наблюдается преобладание того или иного вида.

Способности, характерные для младшего школьного возраста

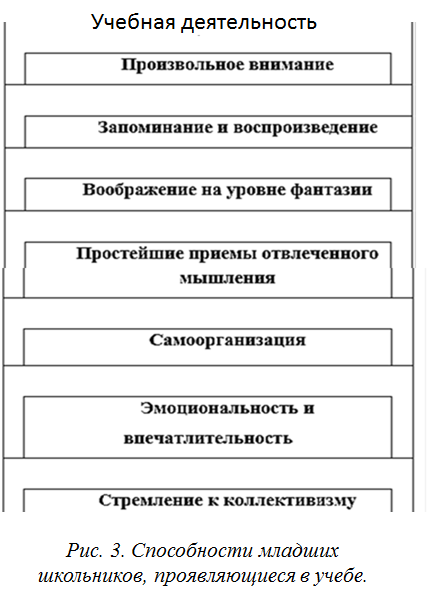

Психологи отмечают, что в младшем школьном возрасте происходит развитие внутреннего плана действий.

В ходе выполнения учебного задания ребенку необходимо удерживать и концентрировать внимание на учебном материале. При этом часто данный материал кажется младшему школьнику скучным и неинтересным. В процессе осуществления учебной деятельности дети овладевают приемами запоминания и воспроизведения. То есть развитие произвольности психических функций и формирование внутреннего плана действий помогают развивать такие способности ребенка как самоорганизацию в учебной деятельности (рис. 3).

Способность к самоорганизации развивается на основе процесса интериоризации, то есть перехода внешней деятельности во внутренний план действий.

Дети в этом возрасте эмоционально впечатлительны. Поэтому при развитии способностей детей младшего школьного возраста нельзя забывать о коллективной учебной деятельности. Радость, обида, уважение или неуважение товарищей, доверие, оценка их зарождающихся способностей — играют большую роль для детей этого возраста. Педагог, как правило, является непререкаемым авторитетом и образцом действий. Поскольку дети младшего школьного возраста не далеко ушли от ведущей деятельности — игры, организация учебной деятельности в игровой форме должна занимать ведущее место. Участие в игре-занятии способствует развитию произвольного внимания, влияет на духовное, интеллектуальное и нравственное развитие ребенка. Игра для детей имеет большое познавательное значение. Дети лучше развиваются именно в игровой деятельности.

Н.П. Линькова выделяет разные условия развития творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Наиболее важными из них она считает организацию специальных учебных занятий, на которых дети могли бы сами создавать интересные и забавные предметы, игрушки, конструкторы, направляющие их учебную деятельность в русло творчества.

Важно понимать, что на этапе младшего школьного возраста дети мыслят образами, а не понятиями. Но у них есть и широкие познавательные возможности.

Например, вместе с наглядно-образным мышлением у детей развиваются простые способы отвлеченного мышления, дающие им объяснения наблюдаемых фактов, позволяющие, в свою очередь, делать более широкие обобщения.

Понятия и абстрактные положения при этом понимаются младшими школьниками лучше в том случае, если они подкрепляются известными им фактами и примерами визуального сопровождения учебного занятия. Поэтому в процессе обучения нельзя отрываться от конкретных жизненных ситуаций и интересных фактов. Учебный материал должен постоянно соприкасаться с реальной действительностью.

Важно понимать, что развитие воображения в данном возрасте зависит от разнообразия прежнего опыта ребенка. Воображение может быть более продуктивным, если у ребенка имеется расширенный опыт.

Педагог, общаясь с детьми, может влиять на развитие воображения, направляя детскую фантазию в русло творчества. Отметим, что в младшем школьном возрасте процесс учения является главным условием развития различных способностей, в том числе и творческих. Учитель постепенно осуществляет переход от игры к учебной деятельности, которая помогает развивать произвольное внимание, запоминание и воспроизведение изучаемых явлений, самоорганизацию ребенка, эмоциональная впечатлительность, коллективизм.

Специалисты отмечают, что в учебной изобразительной и графической деятельности происходит эффективное развитие простейших приемов отвлеченного (абстрактного) и наглядно-образного мышления, воображения, позволяющих делать отдельные обобщения в том случае, если изучаемый учебный материал подкрепляется фактами и примерами из реально существующей и понимаемой ими окружающей действительности. Возникающие с помощью воображения различные образы могут выражаться во внешнем результате — рисунках, зарисовках, поделках, чертежах. Позднее эта работа приобретает более сложные и более разнообразные формы, развивающие у ребенка приемы анализа и синтеза, оценки и обобщения изучаемых явлений.

Способности, характерные для подросткового возраста

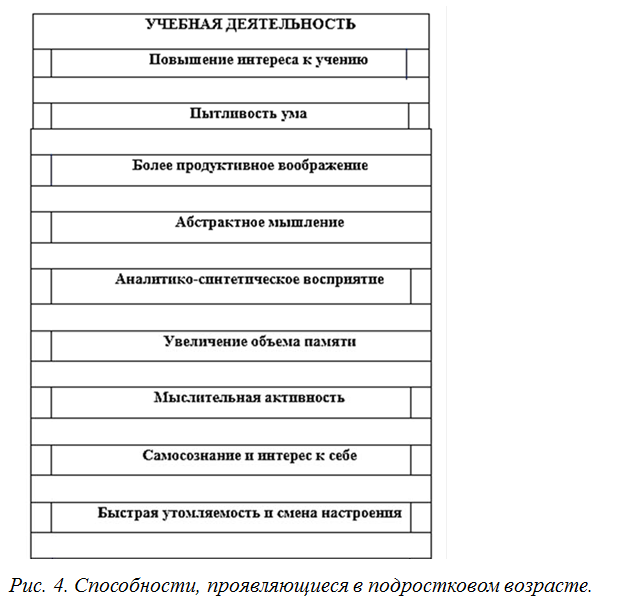

Подростковый возраст — от 11 до 14 лет. Дети, как правило, обучаются в этот период в 5-8 классах образовательного учреждения.

Учебная деятельность по-прежнему сохраняет свою актуальность. В подростковом возрасте происходит дальнейшее развитие способностей ребенка. Содержание и логика изучаемого учебного материала, характер его усвоения развивает у подростка способности самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать более глубокие по содержанию обобщения и выводы. В подростковом возрасте получают дальнейшее развитие механизмы речи, чтения, письма, возрастает роль второй сигнальной системы.

Однако подросткам присущи повышенная возбудимость, утомляемость и частая смена настроения. Поэтому такие дети нуждаются в особо чутком педагогическом руководстве, в переключении их бурно растущей энергии в сторону интеллектуальной активности, возбуждения интереса к учению. Перечень интересов подростка довольно большой и разнообразный (рис. 4).

Значительным изменениям в подростковом возрасте подвергается самосознание. Подросток стремится добиться признания и получить ведущую роль во всех видах деятельности.

Для того чтобы развивать самосознание и формировать адекватную самооценку, необходимо создавать условия, которые бы способствовали возникновению у детей чувства удовлетворения результатами учебной деятельности. Если ребенку сложно понять и усвоить учебный материал, то у него могут проявиться негативные эмоции по отношению к учению. В связи с этим, учебный материал должен быть приближен к известным явлениям или практическим действиям. То есть переходить от конкретного к абстрактному, от частного или общего к абстрактным понятиям, отвлеченному правилу, определению закономерностей их возникновения.

Предпосылками к развитию творческих способностей школьников подросткового возраста в процессе учения является склонность к пониманию жизненных ситуаций во всех формах проявления.

Также отмечается у подростков особый интерес к себе, к своим способностям и качествам личности. У них проявляется потребность сравнить свои способности со способностями других школьников, оценить самого себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях.

На основе самосознания и самооценки возникает стремление к самовоспитанию и самовыражению. Важным новообразованием у подростка является своеобразное чувство взрослости, выражающееся в стремлении к самостоятельности, желании показать эту взрослость, добиваясь уважения старших и того, чтобы все считались с его мнением. На практике же учебная деятельность подростка сводится к исполнительской деятельности, к выполнению указаний педагога. Именно поэтому подростки могут проявлять безынициативность.

Тем не менее, активность, оптимизм, развитие волевых качеств личности — это важнейшие характерологические проявления подросткового возраста.

Кроме того, к психологическим особенностям школьников подросткового возраста можно отнести:

- возросшую (по сравнению с младшими школьниками) пытливость мышления;

- аналитико-синтетическое восприятие предметов и явлений окружающей действительности;

- склонность к схватыванию этой действительности;

- способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать обобщения и выводы.

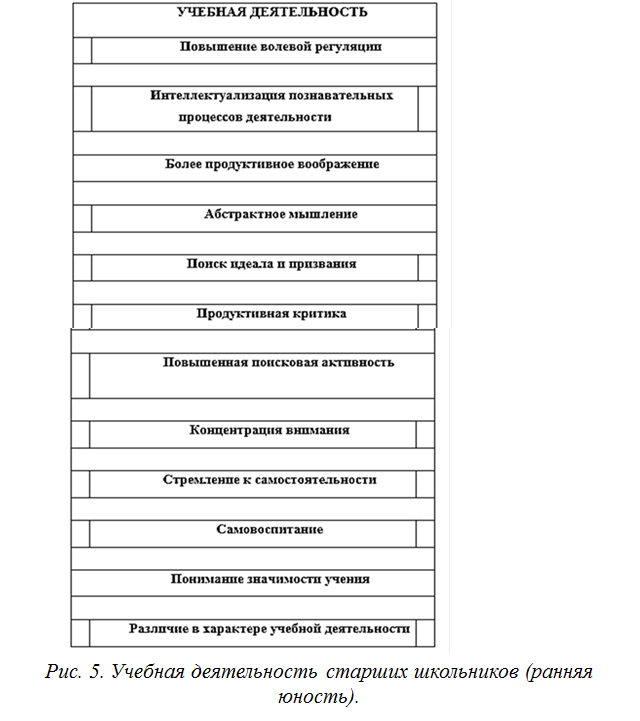

Способности, характерные для старших школьников

Возраст от 14 до 18 лет относится к ранней юности. Психологи считают его переходным от детства к взрослости. В этом возрасте дети уже достаточно хорошо осознают свои способности и личные качества. Они стараются выработать у себя определенные качества, часто равняются на какого-то значимого для себя человека.

В этом возрасте повышается волевая регуляция, увеличивается объем памяти (рис. 5).

Кроме того, широко используются рациональные приемы произвольного запоминания учебного материала. Мышление в ранней юности становится более критичным, знания более системными и динамичными.

В соответствии с возросшим уровнем мышления происходит дальнейшая интеллектуализация познавательных процессов. Они становятся не только более контролируемыми и управляемыми, но и меняются качественно.

При правильном восприятии, например, рисунка или чертежа, следует не только его рассмотреть и запечатлеть в памяти, но и прочитать, то есть выделить в нем необходимые зависимости и связи. Для этого мышление должно быть анализирующим, размышляющим, при котором увеличивается запас приемов логической обработки графической информационной модели и способов опосредствованного ее запоминания.

Большинство детей в этом возрасте уже способны обосновывать свои суждения, делать обобщения и выводы, мыслить абстрактно. Их воображение по сравнению с младшим и средним школьным возрастом более продуктивно. Все это обуславливает возможность старших подростков к творческой учебной деятельности.

В данный период обучение должно строиться на основе поисковой познавательной деятельности, которая дает возможность детям переживать радость самостоятельных субъективных и объективных открытий.

Однако в этом возрасте более заметны различия в характере учебной деятельности. Психологи разделяют их на четыре группы.

- Первую составляют дети, основой учения которых является память. Они способны быстро заучивать учебный материал, относящийся к определенной учебной дисциплине. Однако этот учебный материал они не могут связать и использовать при изучении других тем или смежных предметов. Поэтому, несмотря на добросовестное отношение к учебе, их успехи в ней не высоки. Таким ученикам сложно осмыслить учебный материал. Поэтому педагог должен помогать ребятам устанавливать связи между смежными учебными предметами.

- Вторая группа к учению подходит в зависимости от его практической значимости. Если изучаемый теоретический материал они не могут самостоятельно соотнести с практикой, то и не стремятся его понять, считая бесполезным для себя. Это приводит к избирательному отношению к учебным дисциплинам, к неполноте знаний и отсутствию в них системности. Чтобы избежать этих негативных явлений важно в процессе обучения показывать данным школьникам значение и роль теоретических обобщений в процессе учебной деятельности.

- Третья группа склонна к теоретизированию. Они уже способны к напряженной умственной работе. Они всегда готовы к обсуждению того или иного вопроса, возникающего в учении, четко выражая свои мысли, свое отношение к нему, стремясь к пополнению своих знаний. Однако эти школьники не придают должного значения практической значимости получаемых знаний. Данной группе школьников необходимо показывать важность практической работы.

- Четвертая группа школьников сочетает в своем учении теорию и практику. Для них характерен широкий кругозор, способность применять знания на практике и использовать практику как критерий истины. Познавательная деятельность при этом носит целенаправленный характер. Вместе с тем, отличаясь большой самостоятельностью мышления, иногда у них наблюдается разбросанность интересов к той или иной деятельности. Здесь следует найти стержневой интерес, который будет ведущим в подготовке к практической деятельности.

Кроме этого, у детей отмечаются и общие трудности, вызванные противоречием между осознанием необходимости учения и неумением организовать самостоятельный учебный труд.

Желание и готовность к различным видам учебной деятельности школьники этого возраста не всегда могут реализовать, поскольку еще не владеют необходимыми интеллектуальными умениями и навыками. Такой разрыв между готовностью и возможностями создает благоприятные условия для развития интереса к способам получения новых знаний, к приемам самостоятельного умственного труда.

В этих случаях правильная организация коллективных форм учебной работы:

- значительно повышает результативность работы;

- развивает такие ценные качества личности, как ответственность, готовность прийти на помощь своему товарищу, самоконтроль и самооценку, умение анализировать свою деятельность с точки зрения другого человека.

Для старших школьников полезны учебные задания, включающие выбор самостоятельных способов их выполнения с оценкой полученных результатов одноклассниками.

Именно в этом возрасте школьники готовы к продуктивной (творческой) деятельности. Большинство из них уже могут самостоятельно ставить проблему, обобщить полученный фактический материал, выявить причинно-следственные связи, подобрать способы выполнения учебных заданий, самостоятельно и обоснованно оценить их эффективность, выразить свою точку зрения.

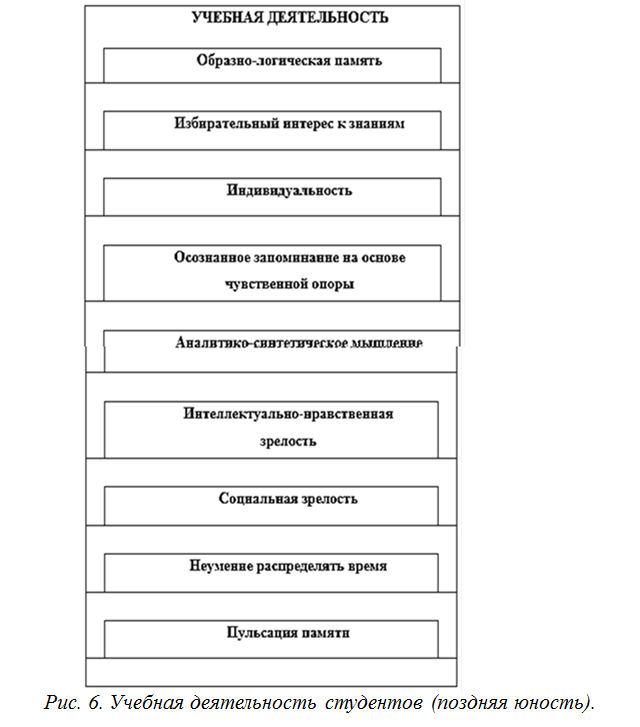

Способности, характерные для поздней юности

Поздняя юность (от 18 до 25 лет) период обучения в ССУЗе, в ВУЗе. Психологи считают, что поздняя юность — время максимального расцвета личности.

В этот период продолжается интенсивное интеллектуальное, нравственное и социальное развитие человека. Студентам характерен избирательный интерес к знаниям, попытка углубиться в изучение той или иной их области. Память в поздней юности носит образно-логический характер. Как отмечает Л.С. Выготский, для этого возраста характерно осознанное запоминание, в основе которого лежит стремление к установлению связей и отношений между изучаемыми объектами и явлениями.

Психологические исследования показывают, что в поздней юности человек уже в полной мере владеет уже всеми умственными операциями — анализом и синтезом, индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией и т.д.

Важным для понимания природы и сущности мыслительных процессов в этом возрасте является положение о второй сигнальной системе, которое объясняет необходимость использования обобщенных представлений и понятий, отражающих свойства и отношение группы объектов или явлений с целью выполнения определенного практического задания.

Примерно к двадцати пяти годам обычно завершается психологическое становление личности, где основу мышления составляют речедвигательные, звуковые и зрительные анализаторы.

Как и в подростковом возрасте в период поздней юности возникают некоторые общие сложности учения. Большая часть студентов не умеют самостоятельно организовать свою учебную деятельность, правильно распределять время, отводимое на учение, поскольку в школьной практике обучения программный учебный материал любой учебной дисциплины давался дозировано и постоянно контролировался учителем. В основе же вузовского обучения, как правило, лежит самостоятельная работа студентов с учебниками и первоисточниками, к которой они в школе не готовились (рис.6).

Разнообразие и широта получаемой информации нередко вступает в противоречие с глубиной ее понимания.

Известно, что возможность переработки новой информации зависит от умения самостоятельно организовывать деятельность, а также от индивидуального стиля развития мышления.

В период поздней юности спады в развитии мышления сменяются подъемами. Изменения памяти также ритмичны.

Например, в 18 лет студент может запомнить значительно увеличившийся объем учебного материала, но не всегда способен осуществить мысленную переработку изученного, поскольку мышление в это время отстает от памяти. Поэтому в учебной деятельности студентов стоит обращать внимание на осмысление учебной информации.

В связи с этим своевременно ставить вопрос об изменении ориентации обучения – с накапливания знаний и фактов по любой учебной дисциплине на развитие индивидуальности мышления, предлагая студентам комплексы специально разработанных заданий, носящих творческий характер выполнения. Самостоятельное же выполнение этих заданий должно способствовать развитию положительных эмоций, которые переведут мотивированную потребность (интерес) на новый (творческий) уровень проявления способностей студентов. В свою очередь, положительные эмоции, мотивация, потребность и интерес являются лучшим стимулом для полноценной учебной деятельности.

Способности, характерные для графической деятельности

Специалисты отмечают, что развитие способностей на различных этапах обучения происходит лишь в том случае, если дети проявляют активность в учебной деятельности. Это правило верно и для графической деятельности.

С творческой деятельностью связаны способности выражать мысль в визуальном плане. Часто творческие замыслы необходимо фиксировать в виде графических элементов. Графические информационные модели, наброски, схемы, рисунки, эскизы, чертежи, являющиеся своеобразным орудием мышления, содействуют не только развитию творческого замысла, но и отображению этапов мыслительной деятельности и уже найденного решения этого замысла.

Постановка задачи, сбор информации, изучение аналогов, проведение анализа, поиск и получение конкретного результата, как правило, предполагают и включают графическую деятельность, которая в комплексе развивает способности человека.

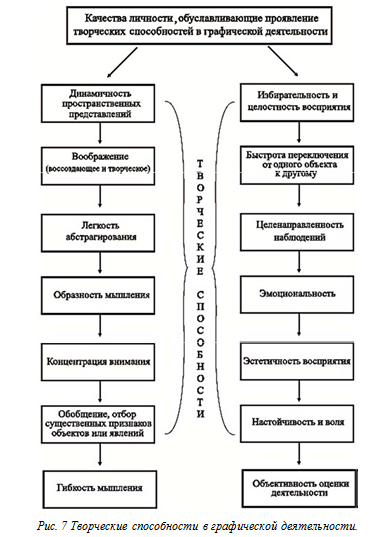

Необходимо отметить, что способности, развивающиеся в графической деятельности и содействующие ее осуществлению, представляют собой специальные способности, являющиеся структурными компонентами различных свойств личности. Поэтому проявления творческих способностей в графической деятельности можно заметить, если проанализировать саму деятельность. В комплексе способностей, развивающихся и совершенствующихся в графической деятельности, выделяются основные способности и опорные, имеющиеся в некоторых случаях у человека в виде задатков. Важно помнить, что провести четкие границы между этими способностями чрезвычайно сложно.

К основным способностям, способствующим развитию графической деятельности относятся способности:

- пространственного представления;

- воображения;

- зрительного восприятия пространственных форм;

- абстрагирования;

- образно и логически мыслить.

В свою очередь, эти свойства личности опираются на природные способности (задатки).

Из них наиболее важными для осуществления графической деятельности являются:

- цельность слухоречедвигательного и зрительного анализаторов;

- произвольное управление вниманием;

- память (способность сохранять в памяти данные в их точном и строгом значении);

- умственная работоспособность;

- оптимальное соотношение первой и второй сигнальной системы;

- сенсомоторные качества.

Пространственное представление - это способность ориентироваться в пространственных свойствах, отношениях и связей различных объектов и явлений в их взаимозависимости: по величине, форме, расположении объекта и его элементов в пространстве.

Психофизиологи считают пространственную ориентацию человека одним из важнейших показателей его мышления и общего развития.

Развитие пространственного представления происходит в процессе анализа отображаемого объекта средствами графической информации. Например, при совмещении трех проекций в целостный образ, при анализе отдельных частей изображения.

Таким образом, создается система промежуточных образов, в комплексе дающих необходимую информацию об объекте. Все представления о величине, форме объектов, создание их образов (представлений) по чертежу, рисунку, словесному описанию вначале возникают в воображении человека, в его психологических образах. Обычно такое воображение называют воссоздающим.

В противовес воссоздающему – творческое воображение представляет собой создание новых образов.

Этот мыслительный процесс требует от человека обнаружения, обобщения и отбора закономерностей, необходимых знаний и большого числа различных компонентов мышления для построения новых образов в соответствии с собственным замыслом.

Развитие воображения (как и пространственных представлений) в графической деятельности происходит в ходе:

- наблюдения;

- измерения;

- выполнения изображений (построения).

Овладение приемами наблюдения обеспечивается развитым наглядно-образным мышлением, а также приемами мысленного преобразования, рассматриваемого или воображаемого объекта. Это значимо и для развития динамических (подвижных) пространственных представлений. Ученые считают, что развивать их следует не только на графических, но и на других учебных дисциплинах, и чем раньше, тем эффективнее они будут.

Навыки измерения в графической деятельности также имеют большое значение. Ведь на их основе создаются зрительные образы, развиваются такие операции мышления, как рассматривание, узнавание, выделение опорных признаков.

Специалисты отмечают, что дополнение незавершенного изображения, выполнение сечений, разрезов, аксонометрических проекций по ортогональному чертежу и наоборот, дополняются, а порой и обеспечиваются творческим воображением.

То есть наблюдение, измерение и собственно выполнение изображений являются способами осуществления графической деятельности.

Например, конструктивная функция графической деятельности предполагает все вышеперечисленные способы ее осуществления при постановке и решении промежуточных задач конструирования, в процессе поиска идеи, создании нового или частично измененного объекта. Образы объекта необходимо зафиксировать в виде набросков, схем или технических рисунков.

Изобразительная функция графической деятельности состоит в графической фиксации замысла и в отображении композиционно-пластических и колористических достоинств задуманного образа (проекта) различными художественно-изобразительными средствами (цветом, тоном, пятном, линией). Без этого направления графической деятельности невозможно представить работу дизайнера.

Психологические закономерности выполнения графической деятельности предполагают высокий уровень развития памяти. Ведь специалисту важно запомнить много правил ГОСТа, данных в их точном и строгом значении, абстрактных понятий, специфических терминов, зависимостей способов решения той или иной графической задачи и др.

Долговременная и оперативная память позволяет логически строить план решения графической задачи, выполнять нужные построения на чертеже. При этом для обогащения долговременной памяти необходимо работать с графическим материалом. В этой работе также участвуют зрительный и речедвигательный анализаторы. Оперативная память помогает удерживать установленные связи между исходными данными и искомыми параметрами графического изображения. Запоминание графических действий дает возможность сформировать алгоритмы и схемы работы.

По утверждениям психологов, развитие памяти тесным образом связано с развитием способности восприятия различной информации. Это может быть объект, предмет, изображение.

Восприятие предполагает, прежде всего, мысленное выделение определенного объекта или его частей из их совокупности, действующей в данный момент, и подведение выделенного под соответствующее понятие.

Стоит помнить, что восприятие плоскостного изображения существенно отличается от восприятия реального объекта. Это психологически более сложный процесс. Также имеются различия в особенностях восприятия чертежей, схем и карт. Человеку необходимо учитывать особенности таких изображений и их существенные признаки.

Зрительное восприятие графических объектов тесно связано с пространственными представлениями и воображением. Процесс восприятия плоскостного изображения невозможен без мысленной переработки исходной информации и воспроизведения в памяти образов. Именно поэтому важно большое внимание уделять графическому анализу объектов, приемам отождествления особенностей реальных объектов с геометрическими фигурами и объемными телами. Детей стоит учить изображать задуманный объект в разнообразных ракурсах, поворотах и положениях.

Если говорить о способностях в графической деятельности, необходимо учитывать такой фактор как избирательность восприятия.

В этой связи одновременное использование различных средств обучения (тетрадь с печатной основой, рисунок на классной доске или на бумаге, плакаты, динамичные пособия, электронные образовательные ресурсы) помогают создавать благоприятные условия для восприятия учебного материала. При таком подходе у ребенка есть возможность опираться на тот анализатор, который у него развит лучше всего.

Без владения приемами восприятия невозможно чтение чертежа. Стоит отметить, что восприятие чертежа осуществляется не только при помощи простого восприятия формы. В этом процессе участвует мышление и логические процессы.

Психологами установлено, что перцептивные действия, лежащие в основе восприятия, развиваются как под влиянием наследственных факторов, так и под влиянием жизненного опыта человека. В процессе жизнедеятельности у человека вырабатывается система сенсорных эталонов, которые превращают восприятие в более простой процесс опознания данных признаков.

Стоит отметить, что связь между перцептивными и вербальными (словесными) компонентами мышления является одним из важнейших условий развития восприятия образа отображаемого объекта, где под образом понимается множество внешних ситуаций (объектов изображения). При этом происходит непрерывное сравнение образа с оригиналом, осуществляется его проверка и коррекция.

Способности пространственного представления, воображения и восприятия развиваются на основе наглядно-образного мышления. Данный тип мышления характеризуется тем, что решение задачи происходит в результате оперирования образами или представлениями. Оно развивается путем включения в графическую деятельность символической информации. Таким образом, представления выступают заместителями реальных объектов. Образы являются одновременно средством и продуктом наглядно-образного мышления. Особенную роль данный вид мышления играет в процессе выполнения творческой графической деятельности.

В рамках психофизиологических исследований установлено, что графическая деятельность влияет на развитие способности человека абстрактно переосмысливать необходимую информацию.

Абстрактность или отвлеченность мышления является важнейшим условием полноценного овладения графической деятельностью и эффективного ее осуществления.

Способность абстрактно переосмысливать графическую информацию помогает человеку вычленять (обособлять) и мысленно удерживать какие-либо существенные свойства, связи и отношения объектов, отображенных на плоскости, от несущественных их свойств, а также от самих объектов.

Абстрагирование также лежит в основе образования и обобщения графических понятий, а при чтении и выполнении графических изображений является связующим звеном выполняемой графической деятельности.

Абстрагирование способствует развитию умения воспринимать объекты, заданные различным образом. В этом случае осуществляется постепенный переход от наглядно-образного мышления к абстрактному. В процессе осуществления графической деятельности формируются формальные и содержательные абстракции.

Формальная абстракция включает в себя вычленение таких признаков и свойств объекта, независимо от него не существующих. Такой результат возможен в мысленном плане — в абстракции. Значимой функцией формальной абстракции является выявление сходных характерных или общих признаков, или свойств формы различных объектов, ее конструктивных элементов с последующей фиксацией этих признаков с помощью слова или изображения.

Содержательная абстракция вычленяет такие стороны, состояния или свойства объектов, которые сами по себе могут обладать относительной самостоятельностью.

Важное место в графической деятельности занимают логические мыслительные операции, особенно при выполнении графических изображений.

Благодаря использованию таких мыслительных операций, как генерализация, дифференциация, анализ, синтез появляется возможность определения и составления логической последовательности чтения и выполнения графических изображений. Человек отбирает нужные графические действия и реализует их при построении чертежа.

Помимо перечисленных выше психических функций, в составе способностей, которые развиваются при выполнении графической деятельности, специалисты выделяют комплекс индивидуальных личностных свойств, которые также характерны для данного вида деятельности. Отмечено, что графическая деятельность развивает такие свойства личности как:

- способности к восприятию окружающей действительности;

- пространственные представления и воображение;

- логическое мышление;

- творческий подход к любой выполняемой работе.

Итак, в процессе осуществления графической деятельности участвуют, следовательно, и развиваются определенные способности, которые входят в составляющие компоненты творческих способностей. Можно говорить о том, что творческие способности, позволяющие осуществлять графическую деятельность, развиваются в рамках данной деятельности.

В учебной графической деятельности творческие способности обуславливаются наличием:

- образности мышления;

- целостности восприятия информации;

- способности к концентрации, обобщению и отбору основных и наиболее характерных признаков объектов или явлений окружающей действительности;

- гибкости мышления и быстроты переключения от одного объекта или явления к другому и легкости абстрагирования;

- успешности усвоения графических знаний, умений и навыков;

- эмоциональности и эстетичности по отношению к воспринимаемому или воображаемому объекту, или явлению и особенностям их графической фиксации;

- объективной оценки этой деятельности.

Однако стоит помнить, что способности одаренного человека, творчески осуществляющего графическую деятельность нельзя свести к перечисленным выше способностям (рис. 7)

Творчество в графической деятельности, в конечном счете, проявляется у личности с определенным интеллектуальным потенциалом, с достаточным запасом знаний и умений, выражающихся внутренней культурой. Все это может быть представлено в виде заранее регулируемой системы графических действий. Анализируя способности к графической деятельности, можно отметить, что эти способности или свойства личности, которые являются специфичными для графической деятельности в отличие от всякой другой, в большинстве случаев оказываются связанными с другими видами деятельности, например, художественной, декоративно-прикладной, музыкальной, поэтической, художественно-конструкторской.

Список литературы:

- Абраменко В. И. Психология характера школьников подросткового возраста: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / В. И. Абраменко. — Киев: Киев. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького, 1974.

- Алферов А. Д. Психология развития школьников: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. специальностям и направлениям / А. Д. Алферов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

- Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008.

- Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / А. Г. Асмолов. — М.: Изд-во МГУ, 1990.

- Басова Н. В. Педагогика и практическая психология: учеб. пособие / Н. В. Басова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

- Басова Н. В. Формы и методы обучения / Н. В. Басова // Педагогика и практическая психология: учеб. пособие / Н. В. Басова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

- Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. — М.: Академия, 2002.

- Болденко О. А. Особенности развития творческой активности старших подростков / О. А. Болденко, Г. В. Палаткина // Человек и образование. — 2013. — №1 (34).

- Варламова Е. П. Психология творческой уникальности человека: рефлексивно-гуманистический подход / Е. П. Варламова, С. Ю. Степанов; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Ин-т психологии РАН, 2002.

- Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк: кн. для учителя / Л. С. Выготский. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 1991.

- Гергель Е. Л. Современное состояние изучения проблемы креативности в зарубежной и отечественной психологии / Е. Л. Гергель // Вестн. Харьк. ун-та. — 2001. — № 517.

- Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта / Джой Пол Гилфорд // Психология мышления. — М.: Прогресс, 1965.

- Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин // Психология. — 2009. — СПб.: Питер.

- Калмыкова, З. И. Психологические принципы развивающего обучения / З. И. Калмыкова. — М.: Знание, 1979.

- Ковалева, Г. С. Результаты международного сравнительного исследования PISA в России / Г. С. Ковалева, Э. А. Красновский, Л. П. Краснокутская, К. А. Краснянская // Народное образование. Педагогика. — 2004. — № 1.

- Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук. - М.: Наука, 1978.

- Маркова А. К. Формирование мотивации учения: кн. для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. — М.: Просвещение, 1990.

- Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюшкин // Вопр. психологии. — 1989. — № 6.

- Пономарёв, Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарёв. — М.: Наука, 1976.

- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — М. и др. — СПб.: Питер, 2015.

- Рындак В. Г. Теоретические основы развития творческого потенциала учителя (в процессе освоения педагогических инноваций) / В. Г. Рындак, Л. В. Мещерякова. — М.: Педагогический вестник, 1998.

- Хрестоматия по возрастной психологии: учеб. пособие для студентов / сост. Л. М. Семенюк; под ред. Д. И. Фельдштейна. — 2-е изд., доп. — М.: Ин-т практ. психологии, 1996.

- Хромова И. В. Диагностика творческого развития личности: Методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации работников образования / И. В. Хромова М. С. Коган. — Новосибирск, 2003.

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()