ЛЕКЦИЯ 3. Реализация деятельностного подхода – важнейшая особенность ФГОС

Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность.

Б.Шоу.

Необходимость изменений подхода в обучении

Международные сравнительные исследования качества образования показывают, что российские школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладение предметными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех или иных изменений. Получается, что владея знаниями, выпускники не могут и не умеют их использовать в жизни. Здесь уместно привести высказывание А. Дистервега, известного немецкого педагога XIX века: «Со знанием должно быть обязательно связано умение... Печальное явление, когда голова ученика наполнена большим или меньшим количеством знаний, но он не научился их применять, так что о нем приходится сказать, что хотя он кое-что знает, но ничего не умеет».

Деятельностный подход в обучении

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого рода понятие. Системный подход разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечественной науки (таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов), и деятельностный, который всегда был системным (его разрабатывали М.Н. Скаткин, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и многие другие исследователи). Системно-деятельностный подход является попыткой объединения этих подходов.

Системный подход ― это подход, при котором любая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие, или из разрозненных фактов собрать целостную картину, будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни.

Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных преобразований. Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется деятельностным методом. В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными действиями, чтобы уметь решать любые задачи. Суть этого подхода может быть выражена в свернутой формуле: “деятельность – личность”, то есть, какова деятельность, такова и личность и вне деятельности нет личности.

Системно-деятельностный подход - это подход к организации процесса такого обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе, это хорошо известные технологии проблемного обучения, проектного обучения, которые уже применяются в школьной практике.

Приоритетным направлением общего образования определено формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность дальнейшего обучения; формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; обучение учащихся самостоятельному конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих перед ними задач, способности объединять различные элементы знаний в нужные знаниевые комбинации, а затем и в новое знание.

Достижение этих результатов в образовательном процессе требует его новой организации на основе планирования совместной деятельности учителя и учащихся.Конструктивно выполнить задачи образования 21 века помогает деятельностный метод обучения.

«Сведений науки, не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость его применения. Изложение, считывание, диктовка против него детская забава. Зато такие приемы никуда и не годятся...» (А. Дистервег).

Традиционный подход к определению целей образования ориентирует на объём знаний. С позиций этого подхода, чем больше знаний приобрёл ученик, тем лучше, тем выше уровень его образованности. С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Современное образование предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий. Потому что наиболее актуальными и востребованными в общественной жизни оказываются компетентность в решении проблем (задач), коммуникативная компетентность и информационная компетентность. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания.

Под ключевыми компетентностями применительно к школьномуобразованию понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.

Информационная компетентность– это готовность учащихся самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию.

Коммуникативная компетентность– это навыки работы в парах, в группах различного состава, умение представлять себя и вести дискуссии; излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста; публичные выступления.

Компетентность разрешения проблемы – целеполагание и планирование деятельности, действия по решению проблемы; оценка результата/продукта деятельности.

Формированию этих ключевых компетентностей способствует системно – деятельностный подход. Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. В настоящее время существует три различные версии теории деятельности: психологическая (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), социологическая (Г.П. Щедровицкий) и методологическая (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов). Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому содержание образования проектирует определенный тип мышления — эмпирический или теоретический. По мнению авторов, именно содержание обучения позволяет «вести за собой» умственное развитие.

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению.

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционной технологии демонстрационно-наглядного метода обучения является то, что предложенная структура описывает деятельность не учителя, а учащихся. Кроме того, при прохождении учащимися описанных шагов технологии деятельностного метода обеспечивается системный тренинг полного перечня деятельностных способностей. Основная педагогическая задача ― организация условий, инициирующих детское действие.

Деятельностный подход к обучению предполагает:

- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);

- выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний;

- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания;

- формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу;

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.

Психологические основы деятельностного подхода

Деятельностный подход к жизни является значительным достижением психологии. Он основан на принципиальном положении о том, что психика человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. При этом деятельность понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с окружающим миром, и это взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач,определяющих существование и развитие человека. Она играет решающую роль в формировании физических и духовных качеств личности. Педагогами и психологами доказано, что учебный процесс эффективен в отношении усвоения знаний и умственного развития учащихся только тогда, когда он вызывает и организует их собственную познавательную деятельность. Доказано и то, что способности человека проявляются в деятельности, но главное в том, что они создаются в ней. Если учитывать деятельностную природу человека, то следует признать, что цель по развитию учащихся может быть достигнута только единственным способом: через «включение» их в самостоятельное выполнение тех видов деятельности, которые указаны в цели. В самом деле, для того чтобы научиться рассуждать, надо рассуждать, чтобы научиться думать — надо думать и т.п.

При деятельностном подходе задача учителя, например, при введении нового материала заключается не в том, чтобы наглядно и доступно, все объяснить, рассказать и показать. Теперь он должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы дети сами «додумались» до решения ключевой проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.

Если в наглядном обучении учитель выполняет роль музыканта-исполнителя, а дети — роль зрителей, то в деятельностном подходе их роли меняются: дети сами становятся исполнителями, а учитель — дирижером. И если мы хотим научить детей играть на музыкальных инструментах, то другого пути у нас нет. Деятельностный подход ломает многие привычные стереотипы подготовки и проведения уроков, меняет саму систему взаимоотношений «учитель — ученик».

Система дидактических принципов деятельностного подхода

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов:

- Принцип деятельности: ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.

- Принципнепрерывности: преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.

- Принципцелостности: формирование учащимися обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).

- Принципминимакса: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).

- Принциппсихологической комфортности: снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

- Принципвариативности: формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

- Принциптворчества– означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям культурных ценностей общества в соответствии с основными дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, активности, сознательного усвоения знаний, научности и др.). Разработанная дидактическая система не отвергает традиционную дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении реализации современных образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной траектории; при условии гарантированного достижения им социально безопасного минимума.

Сформулированные выше дидактические принципы задают систему необходимых и достаточных условий организации непрерывного процесса обучения в деятельностной парадигме образования.

Деятельностный подход в обучении как главное условие реализации ФГОС

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности, ставить цели, решать задачи, отвечать за результат.

В учебной деятельности действие ребенка строится из связанных между собой задач:

- действие связано с принятием цели и принятием решения;

- эта компетентность связана со сформированностью оценочного действия;

- сформированность оценочного действия говорит о фактическом участии ребенка в учебном процессе.

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

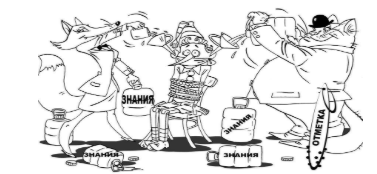

Готова ли школа к новому результату или продолжаем «давать знания»?

Не напоминает ли данная карикатура картинку из нашей школьной жизни?

Можно ли старыми способами «вложить» в голову ребенка все возрастающее количество информации?

Как построить урок, чтобы реализовать требования стандартов второго поколения?

Сравним структуру комбинированного, самого распространенного типа, традиционного урока и урока деятельностного типа, соответствующего требованиям ФГОС:

| Требования к уроку | Традиционный урок | Урок современного типа (по ФГОС) |

| Объявление темы урока | Учитель сообщает учащимся | Формулируют сами учащиеся (учитель подводит учащихся к осознанию темы) |

| Сообщение целей и задач | Учитель формулирует и сообщает учащимся, чему должны научиться | Формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания (учитель подводит учащихся к осознанию целей и задач) |

| Планирование | Учитель сообщает учащимся, какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели | Планирование учащимися способов достижения намеченной цели (учитель помогает, советует) |

| Практическая деятельность учащихся | Под руководством учителя учащиеся выполняют ряд практических задач (чаще применяется фронтальный метод организации деятельности) | Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы), учитель консультирует |

| Осуществление контроля | Учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися практической работы | Учащиеся осуществляют контроль (формы самоконтроля, взаимоконтроля), учитель консультирует |

| Учитель в ходе выполнения и по итогам выполненной работы учащимися осуществляет коррекцию | Учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель консультирует, советует, помогает | |

| Оценивание учащихся | Учитель осуществляет оценивание работы учащихся на уроке | Учащиеся дают оценку деятельности по её результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей), учитель консультирует |

| Итог урока | Проводится рефлексия | |

| Домашнее задание | Учитель объявляет и комментирует (чаще – задание одно для всех) | Учащиеся могут выбирать задание из предложенных учителем с учётом индивидуальных возможностей |

Главное отличие современного урока – участие детей в открытии знаний и соответствие структуры урока алгоритму решения проблем в жизни.

Сегодня в основе урока лежит системно-деятельностный подход. Широко известна аксиома: «Хорошо учится тот, кто хочет учиться». Мотивация как один из аспектов системно-деятельностного подхода выходит на первый план, её присутствие напрямую связано с результатом.

Современный урок по ФГОС – это:

- профессиональная и методическая подготовка учителя;

- целеполагание и мотивация учения;

- системно-деятельностный подход;

- современные средства обучения;

- выбор оптимальных средств обучения;

- создание условий для саморазвития;

- анализ каждого учебного занятия.

В условиях введения в практику работы школы ФГОС ООО учителю необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные на формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает проведение уроков нового типа. Технология деятельностного обучения не подменяет традиционную систему обучения, а преобразовывает её, сохраняя всё хорошее и рациональное для реализации новых образовательных задач. На переходном периоде учитель может успешно формировать у учащихся предметные и метапредметные результаты, используя возможности традиционного урока. Для этого необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности применения методов, приёмов обучения и способов организации учебной деятельности учащихся на уроке.

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – требования к результатам освоения основной образовательной программы, которые определяют главной задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС.

Главное для учителя в современной системе образования – это управлять процессом обучения, а не передавать знания. Функция ученика – активный деятель, умеющий ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию и применять имеющиеся знания на практике.

Список литературы:

- Ковалёва Г.С. Состояние российского образования / Г.С. Ковалёва // Педагогика.- 2001. — №2 — С. 31-36.

- Хворых О.В. Системно – деятельностный подход – методологическая основа ФГОС. Учебно-методический портал. http://www.uchmet.ru/library/material/145058/

- Дерягина Г.В., Немыкина Т.И. Основные требования и идеи ФГОС на уроке. http://festival.1septiber.ru/articles/630735/

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минорнауки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897».

- Афоризмы, высказывания, цитаты Великих людей. http://ariosto.ru/a-disterveg-4.html

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()