Упражнения как метод обучения орфографии

Упражнение ― метод систематической и эффективной отработку имения или навыка путем повторяющихся умственных манипуляций, практических операций в процессе обучающего взаимодействия с учителем или специально организованной индивидуальной деятельности.

Функция метода упражнения заключается в том, чтобы трансформировать часть знаний учащихся в умения и навыки, обеспечить возможность практического действия, воспроизводящей и творческой деятельности. Определим требования, предъявляемые к упражнению:

1) сознательное отношение к их выполнению:

− учащиеся должны знать и понимать, на какой учебный материал дано упражнение;

− учащие должны осознавать, с какой целью выполняется упражнение;

− учащиеся должны понимать, каким образом должно выполняться упражнение.

2) соблюдение дидактической последовательности в процессе выполнения упражнений:

− упражнения, которые обеспечивают прочное усвоение знаний и направлены на запоминание учебного материала;

− упражнения с целью проверки качества знаний и умений, которые предполагают воспроизведение усвоенного материала;

− упражнения по выработке умений и применению знаний в практической деятельности;

− упражнения творческого характера, требующие самостоятельного применения имеющийся знаний.

Обучающий результат упражнений проявляется в вооружении системой приемов и способов практического действия.

Развивающий результат выражается в расширении возможностей творческого самовыражения личности обучающегося и развития способностей.

Воспитательный результат − систематическое выполнение упражнений воспитывает элементы «само» (самоконтроль, самостоятельность, самообразование и др.); содержание учебного материала носит воспитательную направленность.

Специальные орфографические упражнения

Для формирования умения писать слова с изученными видами орфограмм используются специальные и неспециальные орфографические упражнения. К специальным орфографическим упражнениям М.Т. Баранов относит списывание и диктант (кроме творческого и свободного).

Списывание как специальное орфографическое упражнение опирается в первую очередь на зрительную и моторную виды орфографической памяти. Определенную роль в формировании правописного умения играет естественное проговаривание во внутренней речи, т.е. речевые кинестезии, производимые учеником в момент письма. Учитывая последнее, необходимо ориентировать учащихся на обязательное послоговое орфографическое проговаривание записываемого. Это приучит их к самоконтролю. Списывание существует в двух формах: с пропуском орфограмм (в этом случае оно называется осложненным) и без пропуска орфограмм (списывание текста без пропусков называется). Неосложненное (без пропуска орфограмм) списывание используется для обучения детей умению находить орфограммы, графическому обозначению условий выбора правильных написаний. Осложненное списывание учит школьников выбору орфограммы из ряда возможных написаний, которые по отношению к ней являются ошибочными. При решении орфографической задачи учащийся осуществляет ряд мыслительных действий, связанных с поиском места пропущенной орфограммы (в морфеме или между морфемами) и остальных условий выбора. При осложненном списывании учащиеся, прежде всего, указывают морфему, в которой пропущена буквенная орфограмма, или две соседние морфемы, если пропущена небуквенная орфограмма. Далее учащиеся вспоминают остальные условия выбора и решают, какая орфограмма была пропущена, во время списывания вставляют ее.

Осложненному списыванию может предшествовать либо зрительная, либо словесная, либо зрительно-словесная подготовка учащихся. Зрительная подготовка состоит в восприятии отдельных слов, правописание которых затрудняет учащихся. Они записываются на классной доске или проецируются на экране; в них графически обозначаются условия выбора изучаемых орфограмм. Далее учащиеся списывают текст упражнения, вставляя пропущенные орфограммы. Словесная подготовка заключается в (предварительном, до записи) обосновании выбора орфограмм на месте пропусков. Зрительно-словесная подготовка сочетает в себе элементы обоих видов подготовки.

Для развития и совершенствования орфографического навыка важную роль играет письмо по памяти.

Диктант как специальное орфографическое упражнение опирается на слуховую и речедвигательную орфографическую память. Вместе с тем играет роль и зрительная, и моторная память. В процессе восприятия диктуемого пишущий, прежде чем записать услышанное, мысленно определяет фонемный состав слов, который запоминает и воспроизводит на письме в виде букв. Если школьник приучен к этой деятельности, то он, как правило, должен достаточно грамотно писать.

Рассмотрим различные виды диктантов, разграничиваемые по времени объяснения диктуемого:

– предупредительный (с целью предупреждения орфографическим ошибок записи слов с орфограммами предшествует работа над правилом, которое необходимо применить);

– комментируемый (объяснение орфограмм привлечением соответствующих правил совпадает с записью слов, их содержащих, что позволяет сформировать у учащихся умение применять изученные орфографические правила письма);

– объяснительный (орфографические правила воспроизводятся после записи диктанта с целью проверки сформированности правописного умения);

– комбинированный (сочетание предупредительного, комментируемого, объяснительного и контрольного диктантов).

Обучающие диктанты имеют две формы подготовки учащихся: зрительную и словесную. Зрительная подготовка заключается в предварительном чтении либо всего текста предстоящего диктанта, либо отдельных слов из него, правописание которых может затруднить учащихся. Отдельные слова записываются на классной доске, а вовремя диктовки стираются с нее. Для диктантов со зрительной подготовкой в учебниках предусмотрены специальные упражнения. В качестве диктантов со зрительной подготовкой можно использовать и упражнения учебника.

Словесная подготовка — это обоснование выбора орфограмм на основе применения орфографических правил. Она бывает до записи диктуемого (в этом случает говорят о предупредительном диктанте), во время записи (в этом случае говорят о комментированном диктанте). При использовании предупредительного диктанта объясняемые слова с новым видом орфограммы или с трудной, ранее пройденной орфограммой целесообразно записать на доске и в тетрадях учащихся. Применяя комментированный диктант, целесообразно предупредить ошибки не во всех подряд словах, а лишь в тех, где имеются трудные случаи в применении правил.

Из числа диктантов, классифицируемых по характеру записи диктуемого, для формирования орфографического навыка особенного внимания заслуживает словарный диктант. Рассмотрим разновидности словарного диктанта, разработанные А.А. Косолапковой:

– Словарный диктант с подсказкой.

Мячом.

Подсказка: Орфограмма находится в окончании существительного после буквы, обозначающей шипящий звук, написание буквы гласного звука зависит от того, находится ли гласный под ударением или в безударном положении. Поставьте ударение и вставьте орфограмму.

– Словарный диктант с грамматическим заданием.

1) Ветошь, пейзаж (определите род и склонение существительных).

2) К гвардии, к алее, в санатории, в ущелье (определите падеж, напишите рядом со словом его начальную форму).

3) Колышет, дышит (определите спряжение глагола, выделите окончание).

4) Рассмотреть, расписать (выделите приставку и корень, определите, с глухого или звонкого начинается корень).

5) Не хочу, не был (определите часть речи).

– Словарный диктант с самопроверкой.

Учащиеся пишут диктант, причем учитель называет параграфы, к которым нужно обратиться для самопроверки. Затем с помощью указанных параграфов дети проверяют диктант, обозначают орфограммы.

– Словарный диктант с продолжением.

Учащиеся в столбик записывают диктуемые слова. Затем диктант проверяется, учащиеся обозначают орфограммы. Далее следует самодиктант: к каждому слову словарного диктанта учащиеся подбирают и записывают рядом слово с той же орфограммой:

Станция Конструкция (на –ция)

Шёпот Щёки (щека́)

Крыжо́вник Шо́рох (запомн.)

Подъём Подъезд

– Словарный диктант с сопоставлением.

Учащиеся записывают слова и словосочетания, объясняют написание, обозначая орфограммы. После этого проводится самостоятельная работа – преобразование текста словарного диктанта в соответствии с заданием. Преобразование должно быть связано с изменением написания при изменении определенных условий:

Неосвещенная улица – не освещенная солнцем улица.

Незаконченная повесть – повесть не закончена (кр. прич.).

Изжаренная рыба – жареная рыба.

Неширокая (узкая) дорога – не широкая, а узкая дорога.

Вырасти – выросли и т.д.

– Словарный диктант с элементами игры.

Превратите имена нарицательные в имена собственные:

птица орел – (город Орел);

цветок роза – (девочка Роза);

воздушный шарик – (собака Шарик);

наша школа – (повесть “Школа”);

плодородная земля – (планета Земля).

– Словарный диктант на основе загадок.

Ученики должны разгадать загадку и записать ответ, обозначив орфограмму.

Гласные после букв шипящих и ц:

В золотой клубочек

Спрятался дубочек.

(Жёлудь)

Явился в желтой шубке,

Прощайте, две скорлупки!

(Цыплёнок)

– Словарный диктант с усложнением дидактического материала

Учащимся даются слова без орфограмм, их задача – изменить слово или подобрать однокоренное слово так, чтобы в нем появилась орфограмма:

честен – честный

клу́бы – клуб

щуба – щубка

мир – мири́ть

свет – освети́ть

– Выборочный словарный диктант

Учащимся предлагается на выбор из каждых трех продиктованных учителем слов во время диктанта записать только одно слово с названной орфограммой.

Пример: Запишите слова с орфограммой в приставке (в корне, в суффиксе):

Прибыл, чёрный, жучок.

Циферблат, расщелина, замочек и т.д.

– Словарный диктант с использованием сигнальных карточек.

Перед тем как написать слово, продиктованное учителем, дети поднимают сигнальные карточки с нужной орфограммой.

– Словарный диктант с обобщением.

Вариант 1. В процессе написания словарного диктанта составляется таблица, на основе которой и делается последующее обобщение: записать слова в три столбика.

|

Правописание букв безударных гласных в корне слова |

||

|

Гласные, проверяемые ударением |

Чередующиеся гласные |

Непроверяемые гласные |

Слова: наращение, морковь, весна, бинокль, подросли, прилагательное, приложение, молодой, портфель, картофель, пилить, больной, росток.

Вариант 2. После написания словарного диктанта: пол-окна, по-русски, кое-кто, что-нибудь, некоторый, еле-еле, по-видимому, спортивно-авиационный, орлиный, откуда-то, изжелта-зеленый, пол-Рязани, где-либо, перебежчик – учащимся предлагается назвать слова, которые мешают объединить все слова словарного диктанта в одну группу по общему признаку. Затем учащиеся называют этот общий признак и формулируют общее правило о правописании дефиса, иллюстрируя его примерами из словарного диктанта.

Вариант 3. После написания словарного диктанта учащиеся получают задание: сгруппировать слова по каким-то общим признакам:

− по типам орфограмм;

− по видам орфограмм;

− по местоположению орфограмм;

− по определенным отличительным признакам (две-три группы слов).

При написании каждого из видов диктантов можно делать графические обозначения условий выбора орфограмм.

Неспециальные орфографические упражнения

Орфографические умения формируются также при выполнении упражнений, развивающих учебно-языковые, пунктуационные и коммуникативные умения. К ним относятся творческие и свободные диктанты изложения и сочинения. Орфографические функции неспециальных упражнений заключаются в обучении школьников применению правил в нестандартных ситуациях. При выполнении перечисленных упражнений внимание учащихся сосредоточено на выполнении неорфографических заданий. Кроме того, дети относительно свободны в выборе словесных средств при передаче содержания исходных текстов и при оформлении самостоятельно подобранного содержания в процессе написания сочинения.

Творческий диктантсостоит в расширении пишущим диктуемого за счет включения отдельных слов, словосочетаний. Работа по орфографии при написании творческих диктантов происходит в первую очередь над орфограммами во вставляемых словах.

Свободный диктант как вид упражнения по русскому языку заключается в чтении учителем исходного текста по абзацам и в свободном пересказе учащимися диктуемого. Работа по орфографии при написании свободных диктантов непосредственно не связана с изучаемой орфограммой. Она обеспечивает закрепление умения писать слова с ранее усвоенными орфограммами.

Изложение не может применяться непосредственно для формирования умения пользоваться изучаемым в данный момент орфографическим правилом. Изложения способствуют закреплению орфографических умений, над которыми ранее велась работа с помощью специальных орфографических упражнений.

Неспециальным орфографическим упражнениям можно отнести конструирование, подбор слов определенной структуры и сочинение.

Конструирование заключается в образовании форм слов, в составлении словосочетаний и предложений (в том числе по опорным словам). При выполнении указанных видов упражнений учащиеся попутно работают над орфограммами.

Подбор слов определенной структуры, например с такой-то приставкой, с таким-то корнем.

Сочинение не применяется непосредственно для формирования конкретного орфографического умения. Наибольший эффект в работе по орфографии сочинения обеспечивают после ознакомления с рядом орфограмм, когда требуется учить детей самостоятельному применению усвоенных орфографических правил.

На уроках орфографии педагогу следует активно применять творческие упражнения, позволяющие сочетать работу над правописной нормой с работой по развитию связной речи учащихся. Так, например, в процессе творческого диктанта можно предложить следующие приемы работы: составление текста по данным словам, словосочетаниям; запись воспринятых предложений с установкой на замену указанных слов; запись под диктовку начала пословицы или поговорки с целью самостоятельного воспроизведения концовки.

Одним из эффективных средств обучения русскому языку наряду с учебником являетсяорфографический словарь. Его применение развивает зрительную память и орфографическую зоркость учащихся, обогащает их словарный запас, формирует умения самостоятельного поиска необходимой лингвистической информации, дает возможность учителю использовать разнообразные приемы для организации работы на уроках орфографии при объяснении, закреплении, повторении и обобщении материала.

При обучении правилам орфографии, их повторении и обобщении часто используется орфографический разбор, представляющий собой вид языкового анализа, который включает обнаружение в словах орфограмм, их объяснение с привлечением изученных орфографических правил, указание способов проверки написаний. Орфографический разбор может быть полным, когда анализу подвергаются все орфограммы, имеющиеся в слове, и тематическим, выборочным, когда разбираются орфограммы на определенную тему.

Орфографический разбор может быть устным и письменным. При проведении письменного орфографического разбора используются условные обозначения, функция которых строго регламентирована: орфограмма (буква, пробел, слитность) подчеркивается одной линией, условия выбора орфограммы – двумя. В необходимых случаях выделяется значимая часть слова, в которой находится орфограмма или которая влияет на выбор написания: подъезд, кое-кто, ни у кого, непрочитанная книга (нет зависимого слова), прочитанная.

Разновидность орфографического разбора является морфемно-орфографический анализ слова . Данный вид разбора развивает орфографическую зоркость учащихся, обогащает их словарный запас, тренирующий ум. Учащимся предлагается определить лексическое значение слова, разобрать его по составу (или выделить только корень) и вставить пропущенную букву.

Пример:прим..рять ссорящихся – прим..рять костюм

ч..стота волн – ч..стота комнаты

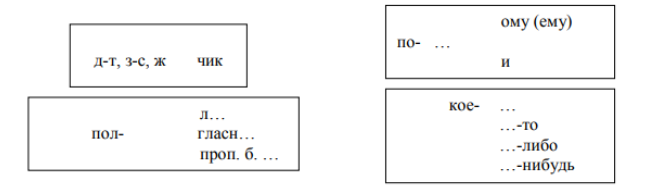

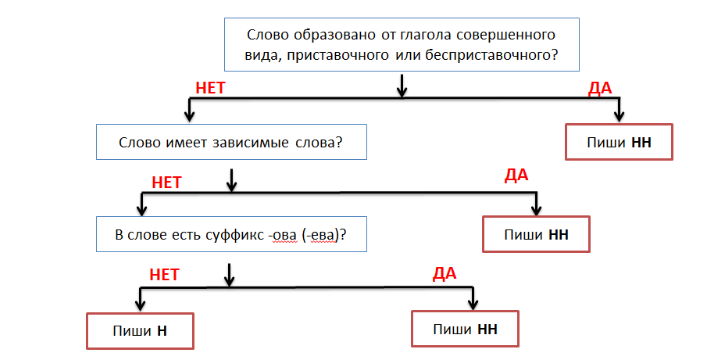

Для проведения письменного орфографического разбора привлекаются дифференцирующие значки и графическое комментирование орфограмм. На этапе осмысления учащимися орфографических правил эффективно привлечение их графических схем и алгоритмов

Примеры графических схем:

Примеры алгоритмов:

Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях

Выбор орфографических упражнений для конкретного урока

При отборе необходимого комплекса упражнений для работы по орфографии на том или ином уроке необходимо учитывать следующие факторы:

− особенности изучаемой орфограммы;

− этап ее изучения;

− подготовленность учащихся.

Если на орфографическую тему отводится один урок, следует ограничиться только специальными орфографическими упражнениями - списыванием и диктантом. При наличии времени возможно добавление конструирования, подбора слов, а также творческого диктанта - упражнений, наиболее близких к орфографическим упражнениям. Специфика условий выбора орфограммы определяет последовательность применения орфографических упражнений: начинать ли со списывания или с диктанта. Если на орфографическую тему отводится два и более уроков, на втором (и далее) помимо собственно орфографических упражнений используется одно-два из неспециальных упражнений. На уроках повторения и обобщения пройденного целесообразно использовать и специальные, и неспециальные орфографические упражнения.

Организация работы над орфографическими упражнениями

Работа над орфографическими упражнениями складывается из нескольких элементов:

1) постановки цели;

2) выяснение способа выполнения упражнения;

3) показа образца выполнения;

4) выполнения упражнения учащимися;

5) проверки выполнения (включая исправление ошибок).

Цель работы над упражнением — сообщение детям того умения, которым они должны овладеть. Например, при изучении орфограммы «Не с глаголами» одной из целей является обучение детей отграничению глаголов, которые не употребляются без не. Учитель ставит конкретную цель: «Ребята, сейчас мы будем выписывать глаголы, которые без не не употребляются». Чтобы выяснить прием решения конкретной орфографической задачи, перед учащимися ставится вопрос, например: «Как вы будете отграничивать

глаголы, не употребляющиеся без не, от глаголов, употребляющихся

без не?» В данном случае школьники будут произносить глаголы без не. Если остается осмысленное слово, значит, оно без не употребляется. Если же остаток окажется бессмысленным, слово без не не употребляется. Учащиеся делают вывод о том, как писать глаголы с не: слитно или раздельно. Образец применения данного приема дает либо сам учитель, либо кто-то из сильных учащихся. Учитель должен уловить момент, когда следует, поставив учащимся цель работы, предложить им самостоятельно выполнить то или иное упражнение или его часть.

Основы методики интенсивного обучения орфографии

Методика интенсивного обучения орфографии разработана учителем- практиком Т.Я. Фроловой. Данная методика основана на усвоении орфографии на основе обобщенно-сопоставительных правил, алгоритмов, обобщающих таблиц, графических схем, что позволяет проводить обобщение изученного, следствием чего становится системность орфографических знаний и отсутствие угасания орфографических правил. Процесс обучения при данном подходе становится максимально приближенным к познавательным потребностям учеников, их индивидуальным особенностям, способствует самореализации личности с учетом ее субъективного опыта. Содержание работы предусматривает разработку подходов, связанных с изучением тем, наиболее емких по временным и психофизиологическим ресурсам, привлекаемых к формированию практических навыков правописания. Методика Т.Я. Фроловой позволяет осуществлять обучение орфографии на основе классификационной системы, что значительно усиливает практическую направленность изучения русского языка. При этом сокращается объём изучаемого материала, снимается проблема интерференции, разгружается память учащихся, обеспечивается надёжность усвоения с учётом функциональной асимметрии работы головного мозга учащихся.

По мнению ученых, на формирование орфографической зоркости оказывают большое влияние следующие психические процессы:

− логические операции сравнения, конкретизации, систематизации, классификации;

− активное зрительное и слуховое восприятие, включающие в себя целенаправленный анализ;

− зрительная память, которая включает запоминание и воспроизведение зрительных образов орфограмм;

− непроизвольное и произвольное внимание, обеспечивающее действие самоконтроля и самопроверки.

Ведущим в методе выступает принцип коллективного взаимодействия и общения. Учащиеся активно общаются с другими, расширяют свои знания, совершенствуют свои умения и навыки.

Методика интенсивного обучения грамотности (орфографии) предполагает компактное изучение раздела «Орфография» в качестве самостоятельных или системообразующих разделов; обучение правописанию на основе классификационной системы, представляющей изучаемый материал в группах, объединенных по опознавательным признакам или по единому основанию; сокращение объема изучаемого материала за счет объединения правил с общим опознавательным признаком в одну информационную единицу, в одно доступное обобщенно-сопоставительное правило; обучение орфографии на базе необходимого и достаточного теоретического материала, актуализируемого и изучаемого в логике освоения орфографических и пунктуационных тем; обеспечение надежности усвоения орфографического материала системой описания способов применения правила.

Ведущая идея - использование методов интенсификации при изучении орфографического материала как основы создания на уроках русского языка развивающей речевой среды, обеспечивающей формирование устойчивых навыков правописания. С этой целью необходимо включение ученика в деятельность на основе учета его субъективного опыта, создание условий для свободного выбора учащимися форм организации обучения. В соответствии с принципами данной методики большое место на уроках русского языка занимает работа по освоению орфографии на основе обобщенно-сопоставительных правил, алгоритмов, обобщающих таблиц, графических схем, мнемотехнических приемов. Это позволяет проводить обобщение изученного, следствием чего становится системность орфографических знаний и отсутствие угасания орфографических и пунктуационных правил.

В процессе работы целесообразно использовать следующие приемы:

− Прием графического обозначения орфограмм. Психологами доказано, что самая прочная и оперативная память – зрительная. Она моментально воспроизводит информацию, которую ученику остается лишь считывать. Графические обозначения помогают учащимся лучше и быстрее запомнить правило. При необходимости, учащиеся, посмотрев на графическую схему, легко вспоминают правило и применяют его. Следовательно, необходимо научить детей переводить словестную информацию в зрительную, т.е. уметь составлять и пользоваться графическими схемами.

Можно предложить следующую систему работы:

1) учащиеся знакомятся с формулировкой правила;

2) учитель предлагает готовую (или составить) графическую схему правила;

3) учащиеся с помощью графической схемы воспроизводят словесный облик изучаемой орфограммы;

4) частичное или полное воспроизведение схемы (стирается часть схемы, а ученик должен восстановить ее стирается вся схема, а ученик воспроизводит и схему, и словесную формулировку.

Данный прием позволяет не только усвоить правило, но и закрепить в зрительной памяти графический эквивалент словесной формулировки.

− Мнемонические приемы.Одним из способов активизации мыслительной деятельности учащихся, формирования интереса к изучаемому материалу и мотивации в учении является использование различных мнемотехнических приемов как способов применения правила. Посредством приемов мнемотехники процесс запоминания становится более доступным и интересным. В процессе формирования орфографических навыков можно использовать такие мнемотехнические приемы, как буквенно-звуковая мнемоника; прием рифмовки (общность ударения), отнесенность к одному словообразовательному типу, прием ассоциации, схематично-рисуночная мнемоника.

Например, для запоминания глухих согласных используем фразу:

СТёПКа, ХоЧеШь ЩеЦ? — Фи!

− Привлечение графических схем и алгоритмов. Алгоритм – это развернутое

предписание, указывающее, что и какой последовательности следует выполнять, чтобы применить правило. Алгоритм фиксирует ход рассуждения, заставляет анализировать каждую выполняемую операцию. Таким образом, действия, направленные на выработку орфографических навыков, становятся вполне осознанными, а значит, и более эффективными. Очень действенны алгоритмы обобщенно-сопоставительных орфограмм: они позволяют объединить похожие правила в определенную систему и дают универсальных способ их применения.

−Решение орфографических задач и формирование орфографической зоркости. Данный прием способствует развитию мыслительных операций как один из поисковых, проблемных методов: требует умения увидеть проблему, понять ее, поставить цель, составить план решения. Решение грамматико-орфографических задач тесно связано с языковым анализом и синтезом, опирается на знание языковой теории - грамматики, словообразовании, фонетики, морфемики, лексикологии, на общее языковое развитие школьника, на понимание значений языковых единиц и смысла текста. Сами задачи имеют широкую шкалу сложности, в которой заложены возможности повышения познавательной активности и самостоятельности школьника. Общий метод решения грамматико-орфографических задач может быть применен ко всем типам задач, но порядок решения разный. Сущность метода заключается в следующем:; дан текст, в котором учащийся должен самостоятельно найти орфограмму → определить тип орфограммы → поставить цель → выделить данные для решения → разобраться в условиях задачи → составить план решения → выполнить само действие → получить ответ → проверить ответ.

−Графическая фиксация умственных действий –важное звено в формировании навыков грамотного письма. Внутреннее проговаривание орфографического действия является важнейшим элементом, без которого невозможен переход ученика в навык, так как для формирования навыка ученику необходимо пройти три формы выполнения орфографического действия:

- Материальная форма (наличие плана выполнения действия, опорных материалов, схем, таблиц).

- Словесная форма (ученик вслух проговаривает, в каком порядке и что он будет делать).

- Умственная форма (все операции совершаются умственно, про себя).

− Создание ассоциативно-словесных проектов. Данный прием позволяет успешно усвоить орфографический материал с помощью иллюстрации, словесных ассоциативных рядов, а также способствует реализации творческого потенциала учащихся с наглядно-образным типом мышления.

Использование перечисленных выше приемов дает возможность поочередно включать в процесс обучения учеников с разным типом мышления: учащимся с развитым логическим мышлением предлагается рассказать о способе применения правила на основе алгоритма-формулы, схемы или графической схемы, образца рассуждения; учащиеся с наглядно-образным типом мышления рассказывают о способе применения правила, опираясь на иллюстрацию, отражающую в образах порядок применения правила. Нет необходимости предлагать каждому ученику модель, соответствующую его типу мышления: он сам выберет из предложенного тот способ запоминания, который ему удобен.

Такие приемы работы обеспечивают преемственность в обучении, создают благоприятные условия для системного восприятия изучаемого материала, предотвращают постоянное взаиморазрушение навыков, которое непременно возникает при поэтапном изучении орфограмм с общим опознавательным признаком.

Список используемых источников:

- Архипова Е. В. О методе моделирования и возможностях применения тестовых заданий при обучении орфографии // РЯШ. – 2003. – № 2. – С. 3–8.

- Косолапкова А. А. Индивидуальная работа по орфографии на основе словарных; иктантов // РЯШ. – 1990. – № 1.

- Котик Е. А. Упражнения по русской орфографии // Русский язык и литература в школах Украины. – 2009. – № 8. – С. 27–37.

- Ларионова Л.Г.Творческое упражнения при обучении орфогрфии в V-VII классах // РЯШ. 2007

- Лаурин Н. М. Алгоритмы по орфографии // РЯШ. – 2005. – № 4. – С. 26–28.

- Ладыженская Т.А. Творческие диктанты. - М., 1958.

- Литвинко Ф.М. Методика преподавания русского языка в школе : учебное пособие. - Минск : Вышэйшая школа, 2015.

- Литневская Е.И., Багрянцева В. А. Методика преподавания русского языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е. И. Лит-невской. — М.: Академический проект, 2006.

- Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов; Под ред. М. Т. Баранова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.

- Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе.- М., Дрофа, 2007.

- Скрябина О. А. Система работы по совершенствованию грамотности учащихся старших классов // РЯШ. – 2000. – № 1. – С. 32–38.

- Фролова Т. Я. «Интенсивное обучение правописанию. Грамотность за 12 занятия». Симферополь, 2005 г., с. 64.

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()