СОДЕРЖАНИЕ

|

ВВЕДЕНИЕ |

3 |

|

1 Теоретические основы проблемы развития диалогической речи младших дошкольников |

7

|

|

1.1 Психолого-педагогические особенности развития диалогической речи младших дошкольников |

7 |

|

1.2 Значение игровой деятельности в развитии диалогической речи младших дошкольников |

13

|

|

2 Эмпирическое изучение проблемы развития диалогической речи младших дошкольников |

20

|

|

2.1 Изучение уровня сформированности диалогической речи детей младшего дошкольного возраста |

20

|

|

2.2 Система дидактических игр, направленная на развитие диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста |

25

|

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ |

29 |

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |

32 |

|

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Наблюдение совместной деятельности детей |

36 |

|

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Диагностика развития диалогической речи у детей дошкольного возраста |

38 |

|

ПРИЛОЖЕНИЕ В - Программа развития диалогической речи детей младшего дошкольного возраста

|

45

|

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Основной и первоначальной является коммуникативная функция — назначение речи быть средством общения. Целью общения может быть как поддержание социальных контактов, обмен информацией. Все эти аспекты коммуникативной функции речи представлены в поведении дошкольника и активно им осваиваются. Именно формирование функций речи побуждает ребенка к овладению языком, его фонетикой, лексикой, грамматическим строем, к освоению диалогической речи. Диалогическая речь выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой зарождается связная речь. Также, в связной речи наиболее ярко выступает взаимосвязь умственного и речевого развития. В ней отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. Также, в связной речи проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком.

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Долгое время в методике обсуждается вопрос, нужно ли учить детей диалогической речи, если они овладевают ею спонтанно в процессе общения с окружающими. Практика и специальные исследования показывают, что у дошкольников необходимо развивать в первую очередь те коммуникативно-речевые умения, которые не формируются без влияния взрослого. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.

Диалог является естественной средой развития личности. Отсутствие или дефицит диалогического общения ведет к различного рода искажениям личностного развития, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, появлению серьезных сложностей в умении адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях.

При недостаточном общении темп развития речи и других психических процессов замедляется (А.В. Брушлинский, А.В. Запорожец, И.В. Дубровина, Г.М. Кучинский, М.И. Лисина, А.М. Матюшкин, Е.О. Смирнова, А.Г. Рузская, Ф.А. Сохин и мн. др.). Есть и обратная зависимость, наблюдаемая чаще всего при различных отклонениях в развитии, когда дефицитарность коммуникативных и коммуникативно-речевых средств приводит к резкому снижению уровня общения, ограничению социальных контактов и искажению межличностных отношений (О.П. Гаврилушкина, Е.О. Смирнова, В.С. Мухина, Н.Ю. Борякова, Д.И. Бойков, Ю.Ф. Гаркуша, Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова, Т.В. Туманова, У.В. Ульенкова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и др.).

Недостаточная теоретическая разработанность проблемы позволили сформулировать тему исследования: «Роль игры в развитии диалогической речи младших дошкольников».

Объект исследования – процесс речевого развития детей в системе дошкольного образования.

Предмет исследования – технология развития диалогической речи младших дошкольников.

Цель исследования – определить технологию развития диалогической речи младших дошкольников.

Гипотеза исследования: процесс развития диалогической речи младших дошкольников будет проходить успешно, если:

- на основе коммуникативно-деятельностного подхода обеспечить погружение детей в реальные и игровые диалоги, в активную речевую практику, сопутствующие игровой деятельности;

- содержание работы по развитию диалогической речи у младших дошкольников будет согласовано с лингвистической характеристикой этой формы речи;

- будет разработана игровая технология, включающая комплекс игр, ориентированных на реализацию содержания развития диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста.

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования:

- Рассмотреть психолого-педагогические особенности развития диалогической речи младших дошкольников;

- Определить значение игровой деятельности в развитии диалогической речи младших дошкольников;

- Изучить уровень сформированности диалогической речи детей младшего дошкольного возраста;

- Разработать систему дидактических игр, направленную на развитие диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста.

Теоретико-методологическую основу исследования составили:

- Проблема взаимосвязи речи и мышления всегда находилась в центре внимания философов и психологов таких как: Л.С. Выготский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Н.И. Жинкин, Ф.А. Сохин и др.);

- Исследования в области педагогики и психологии по развитию речи А.В. Запорожца, А.А. Леонтьева, Л.В. Щерба, А.А. Пешковского, А.Н. Гвоздева, В.В. Виноградова, К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, Ф.А. Сохина, А.М. Леушиной, М.М. Кониной и др.;

- Вопросы, связанные с развитием диалогической речи детей изучали: А.Г. Арушанова, Л.Ф. Артеменкова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванова, Е.С. Рычагова, А.А. Соколова, Н.К. Усольцева, И.С. Назметдинова, А.К. Чулкова и др.

Для достижения цели и решения поставленных задач были применены следующие общенаучные теоретические и эмпирические методы исследования:

- теоретические - сравнительный и комплексный анализ научной, методической и учебной литературы по изучаемой проблеме отечественных и зарубежных авторов, обобщение педагогического опыта;

- эмпирические методы - педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, анализ и содержательная интерпретация результатов исследования.

Теоретическая значимость: полученные положения, выводы и предложения развивают и дополняют ряд существенных аспектов развития диалогической речи детей младшего дошкольного возраста посредством игровой деятельности.

Практическая значимость: содержащиеся в работе теоретические и методические материалы по развитию диалогической речи младших дошкольников, могут быть использованы в системе работы воспитателей по развитию диалогической речи младших дошкольников.

Экспериментальная база исследования: МБДОУ детский сад № 107 г. Волжского Волгоградской области.

1 Теоретические основы проблемы развития диалогической речи младших дошкольников

1.1 Психолого-педагогические особенности развития диалогической речи младших дошкольников

Диалогическая речь на протяжении дошкольного возраста претерпевает существенные изменения. В раннем детстве речь ребенка непосредственно связана с его практической деятельностью или ситуацией, в которой или по поводу которой происходит общение. Деятельность ребенка этого возраста осуществляется в большинстве случаев или совместно с взрослыми, или с помощью, потому и его общение носит ситуативный диалогический характер. В связи с этим его речь, как указывает Д. Б. Эльконин, представляет собой или ответы на вопросы взрослого, или вопросы к взрослым в связи с затруднениями, возникающими в ходе деятельности, или требование в удовлетворении тех или иных потребностей, или, наконец, вопросы, возникающие при знакомстве с предметами и явлениями окружающей действительности [33, с. 560].

Переход к дошкольному возрасту заключается в существенном выполнении условий развития ребенка, и прежде всего в изменении его отношений к взрослым. Возникают новые задачи общения, заключающиеся в передаче ребенком своих впечатлений, полученных вне непосредственного контакта со взрослыми. Появляется новая форма речи-сообщения. У дошкольников возникает необходимость договориться об общем замысле деятельности, распределении функций, контролем, за выполнением правил и т.д. На этой основе продолжает развиваться диалогическая речь, и возникают новые ее формы-указания, оценки, согласование действий [10, с. 32].

Особенности диалога младших дошкольников раскрыла Т. Слама-Казаку, отметив, что после двух лет диалог занимает значительное место в детской речи. Она выделила следующие особенности диалогической речи детей младшего дошкольного возраста:

- У детей кроме простой формы обращения отмечаются просьбы, жалобы, приказы, запреты, "сентиментальные объяснения";

- Многочисленные обращения принимают повелительную форму ("Смотри!", "Слушай!", "Иди!"). Для них характерна эллиптическая форма высказываний, когда отдельные слова заменяют целую фразу;

- Диалог принимает форму либо простого или сложного разговора между двумя детьми, либо беседы между несколькими детьми;

- У детей очень редко диалог состоит из параллельных высказываний, принадлежащих двум говорящим, не интересующимся друг другом. Первый из говорящих обращается фактически к кому-то, а слушатели отвечают ему, иногда не добавляя ничего нового;

- Диалог между ребенком и взрослым носит более сложный характер, нежели между детьми одного возраста, и реплики следуют с подчеркнутой последовательностью благодаря тому, что взрослый придает более точное направление беседы, не удовлетворяясь непоследовательным или неясным ответом, принимаемым ребенком-слушателем;

- Структура диалогов довольно проста, используются двучленные диалогические единства. Реплики краткие, содержат только ту информацию, которую запрашивал собеседник;

- В диалоге ребенка данного возраста важное место занимают отрицательные реплики;

- Неустойчивость группировки, а также трудности поддержания беседы тремя-четырьмя партнерами. Группировки беспрерывно видоизменяются (один партнер включает в диалог, другой выходит);

- Непоследовательность в содержании беседы, даже при наличии одной и той же группы. Когда один из говорящих, внезапно увлеченный новым интересом, начинает говорить о чем-нибудь другом, группа либо не обращает на это внимания, либо, напротив, вся группа или, по крайней мере, ее часть переключается на новую тему [30, с. 38].

Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Важно, что в диалоге собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании мысли и высказывания [5, с. 63].

Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и языковое оформление диалога. Речь в нем может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной [8, с. 94].

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками [21, с. 145].

Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью. Очень важно отметить, что для диалога типично использование шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора (Л.П. Якубинский). Речевые клише облегчают ведение диалога. Диалогическая речь симулируется не только внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики собеседника). Развитие диалогической речи особенно важно учитывать в методике обучения детей родному языку [19, с. 192].

В ходе обучения диалогической речи создаются предпосылки для овладения повествование, описанием. Связная речь может быть ситуативной и контекстной. Ситуативная речь связана с конкретной наглядной ситуацией и не отражает полностью содержания мысли в речевых формах.

Она понятна только при учете той ситуации, о которой рассказывается. Говорящий широко использует жесты, мимику, указательные местоимения. В контекстной речи в отличие от ситуативной ее содержание понятно из самого контекста [7, с. 95].

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Долгое время в методике обсуждается вопрос, нужно ли учить детей диалогической речи, если они овладевают ею спонтанно в процессе общения с окружающими. Практика и специальные исследования показывают, что у дошкольников необходимо развивать в первую очередь те коммуникативно-речевые умения, которые не формируются без влияния взрослого. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения [28, с. 240].

Поддерживание и развитие диалога предполагает наличие умений слушать собеседника и понимать его, формулировать и задавать вопросы, строить ответ в соответствии с услышанным. Диалогическую речь отличает краткость высказываний с преобладанием простых предложений, широкое использование внеречевых средств (жестов, мимики); большую роль в диалоге играет интонация [6, с. 224].

Таким образом, развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной естественной формой языкового общения, классической формой речевого общения. Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - монолога.

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью. Очень важно отметить, что для диалога типично использование шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора.

1.2 Значение игровой деятельности в развитии диалогической речи младших дошкольников

Проблема обучения игре, формирования ее как деятельности, выделялась и была наиболее отчетливо сформулирована в психологических и педагогических исследований детей раннего возраста [3, с. 66].

Теоретические представления о сущности детской игры, развитые в отечественной психологии, в основном сводятся к следующему:

- игра занимает свое место в ряду других воспроизводящих деятельностей, являясь ведущей в дошкольном возрасте. Именно в процессе игры как ведущей деятельности возникают основные психические новообразования данного возраста;

- игра является особой, социальной по происхождению, содержанию и структуре деятельностью;

- развитие игры происходит не спонтанно, а зависит от условий воспитания ребенка, т.е. социальных явлений [1, с. 126].

Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью заключается в том, что в ней ребёнок сам, добровольно подчиняется определённым правилам, причём именно выполнение правил доставляет максимальное удовольствие. Это делает поведение ребёнка осмысленным и осознанным, превращает его из полевого в волевое. Поэтому игра - это практически единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу и творческую активность [24, с. 148].

Диалогическое общение развивается в творческой игре не в результате обучения взрослого, а в результате саморазвития. Механизмом такого саморазвития является возникновение и разрешение противоречий между имеющимися у детей средствами общения и объективными требованиями к их эффективности в игре. Дети, увлеченные игрой, сами осваивают новые средства и способы общения, которых им недостает, в которых они испытывают нужду [11, с. 43].

Поэтому развивать диалогическое общение в сюжетно-ролевой игре можно, но не прямо, а оказывая развивающее влияние на саму игру через создание предметно-игровой среды, обогащение знаний детей об окружающем (прежде всего о социальных отношениях), через участие взрослого в детских играх в качестве партнера [11, с. 45].

Для активного влияния взрослого на коммуникативную деятельность детей, а значит и совершенствование диалогической речи больше подходят театрализованные игры, народные подвижные игры и игры с правилами [11, с. 69].

Театрализованные игры условно можно разделить на две подгруппы: игры в театр и различные элементы театра в самодеятельных сюжетно-ролевых играх. Для игр первой подгруппы характерна ориентировка на зрителя и установка на эстетическую ценность действия. Игры второй подгруппы разыгрываются для себя, «понарошку», не предполагают зрителя и не стремятся к эстетической выразительности [2, с. 47].

Опыт участия в организованных театрализованных играх дети используют в самодеятельных играх в театр, разыгрывая ролевые диалоги по мотивам сказок, используя куклы, костюмы, элементы декораций. При этом сюжет сказки и опыт совместного разыгрывания спектакля позволяют детям налаживать взаимодействие, подыскивать реплики для ролевого диалога, действовать согласованно и получать радость от общения друг с другом. Роль взрослого в организации совместных самостоятельных театрализованных игр не непосредственная, а опосредованная [13, с. 299].

В играх с куклами дети проявляют больше самостоятельности и больше говорят, обращаясь к партнеру по игре. В играх с ряжением дети больше любуются собой и говорят для себя. Однако при вмешательстве педагога активно включаются в импровизированные ролевые диалоги, проявляют фантазию в поиске средств выразительности образа [26, с. 96].

Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое положительное влияние на развитие диалогического общения детей со сверстниками в том случае, если при их организации внимание обращается не только на усвоение познавательного содержания, но и на формы взаимодействия детей друг с другом [14, с. 203].

В дидактике известно несколько основных типов настольных дидактических игр: лото, домино, маршрутные (лабиринтные), разрезные картинки. Все они строятся на взаимодействии играющих. Роль взрослого, организующего взаимодействие, когда дети осваивают эти игры, велика. Потом дети начинают управлять играми самостоятельно. Появляются указания: твой ход, ходи, ставь фишку, не подглядывай; возникают вопросы: вишня — это фрукт? Кукуруза — это овощ? Телевизор — это мебель? [14, с. 206].

Особое значение для развития диалогического общения со сверстниками имеют словесные дидактические игры с небольшими подгруппами детей (2—3 человека). В этих играх познавательные задачи задаются на материале языка (многозначные слова, грамматические формы, дифференцирование звуков и др.), а правила организуют взаимоотношения детей. Правила побуждают слушать и слышать партнера, задавать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать согласие или несогласие с игровыми и речевыми действиями партнера, аргументировать высказывание, рассуждать, соблюдать очередность, отвечать на высказывания собеседника [14, с. 207].

В процессе словесных дидактических игр парами обучающими моментами являются, осознание игровых правил, как правил общения, а также обогащение опыта взаимодействия со сверстником в ходе игр с правилами [25, с. 126].

Игры парами могут быть организованы как самостоятельная форма обучения в отдельном помещении (например, фольклорном кабинете, горнице и пр.) или в групповой комнате следующим образом: двое детей играют, а остальные наблюдают за ними. При этом очень важно, чтобы дети начали играть друг с другом самостоятельно. Только в этом случае возникает взаимодействие со сверстником. (Иначе это фронтальная форма все того же общения со взрослым.) При неоднократном обращении к одной и той же игре дети усваивают правила и содержание игры и начинают получать от нее удовольствие [15, с. 198].

Детей объединяют в игре общая цель, общие интересы и переживания, совместные усилия при достижении цели, творческие поиски, а на развитие дружбы между детьми существенное влияние оказывает длительная по своему характеру творческая игра [22, с. 381].

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию и закреплению диалогических умений. По мнению Н. Я. Михайленко и Н. А. Коротковой, чем богаче и разнообразнее диалог в игре, тем выше уровень игрового творчества детей. Вместе с тем развитие у детей умений пользоваться разными видами диалогических реплик, соблюдать правила поведения в диалоге содействует развитию самой игры. Для активизации детских диалогов в игре необходима соответствующая атрибутика: игрушечные телефоны, радио, телевизор, касса и др. [17, с. 335].

Словесные дидактические игры закрепляют услышанное. усвоенные детьми речевые навыки, развивают быстроту реакции на. В методике развития речи разработано много дидактических игр (А. К. Бондаренко, О. С.Ушакова и др.): "Факты", "Согласен - не согласен", "На ком прекратится беседа", "Не говорить "да" и "нет"" и др.

Подвижные игры, содержащие диалоги ("Коршун", "Гуси-гуси", "Краски" и др.), способствуют приучению детей к очередности реплик, к внимательному выслушиванию реплик своих партнеров. Это необходимо, чтобы вовремя вступить в игру и вовремя убежать.

Игры-инсценировки и игры-драмматизации объединяют детей, хорошо знакомых с текстом и представляющих себе сюжет, последовательность игровых действий. В этих играх ребенок играет роль сказочного (литературного) персонажа, принимает его позицию, и тем самым преодолевает свойственный возрасту эгоцентризм [20, с. 393].

Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью заключается в том, что в ней ребёнок сам, добровольно подчиняется определённым правилам, причём именно выполнение правил доставляет максимальное удовольствие. Это делает поведение ребёнка осмысленным и осознанным, превращает его из полевого в волевое. Поэтому игра - это практически единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу и творческую активность [17, с. 336].

Теоретические представления о сущности детской игры, развитые в отечественной психологии, в основном сводятся к следующему:

- игра занимает свое место в ряду других воспроизводящих деятельностей, являясь ведущей в дошкольном возрасте. Именно в процессе игры как ведущей деятельности возникают основные психические новообразования данного возраста;

- игра является особой, социальной по происхождению, содержанию и структуре деятельностью;

- развитие игры происходит не спонтанно, а зависит от условий воспитания ребенка, т.е. социальных явлений [23, с. 156].

Слово является для ребенка частью действительности. Из этого вытекает, как важно в интересах стимулирования деятельности детей и развития их языка продуманно организовать их игровую обстановку, предоставлять им в соответствующем отборе предметы, игрушки, которые будут питать эту деятельность и на основе ею обогащаемого запаса конкретных представлений развивать их язык [23, с. 157].

Общественность в жизни ребенка — это тот коллектив детей, в котором он живет и развивается. Основной вид его деятельности — это игра. Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со словом. Игра и труд являются сильнейшими стимулами для проявления детской самодеятельности в области языка; они должны быть в первую очередь использованы в интересах развития речи детей. С предметами, представленными в игре, ребенок приходит в частое повторное общение, вследствие чего они легко воспринимаются, запечатлеваются в памяти. Каждый предмет имеет свое имя, каждому действию присущ свой глагол [23, с. 159].

Большинство современных ученых объясняют игру как особый вид деятельности, сложившийся на определенном этапе развития общества. В игре находят выражение основные потребности ребенка-дошкольника. Прежде всего, как уже говорилось выше, ребенку свойственно стремление к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. В игре ребенок берет на себя роль, стремясь подражать тем взрослым, образы которых сохранились в его опыте [22, с. 416].

Несовпадение содержания игрового действия и составляющих его операций приводит к тому, что ребенок играет в воображаемой ситуации, порождая и стимулируя тем самым процесс воображения: Работа с образами, пронизывающая всю игровую деятельность, стимулирует процессы мышления. Очень велики возможности игры в удовлетворении присущей ребенку потребности в общении [18, с. 174].

Играя, дети вступают в такие отношения, до которых в других условиях еще «недоросли», а именно: в отношения взаимного контроля и помощи, подчинения, требовательности. Наличие таких отношений говорит о том, что играющая группа становится «играющим коллективом» [23, с. 164].

Таким образом, овладение диалогом - больше, чем овладение просто композиционной формой речи. Это, прежде всего, формирование диалогической позиции, активного вопрошающего и ответного отношения к партнеру, умение слышать и понимать товарища, привлечь его внимание к себе и своей деятельности, интересоваться собеседником и быть интересным ему.

Развитию диалога способствует использование приемов театрализации (игр-драматизаций, театрализованных представлений), которые развивают интонационную выразительность, совершенствуют эмоциональность речи, обогащают словарь, формируют грамматический строй, активизируют речевую деятельность ребенка в целом.

Игра способствует активизации у детей диалогического взаимодействия по поводу организации игры и в процессе самой игры. Инсценировки, режиссерские, дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими текстами, а также игры, в ходе которых эти тексты создаются самими детьми, могут стать действенными методами обучения дошкольников диалогу.

2 Эмпирическое изучение проблемы развития диалогической речи младших дошкольников

2.1 Изучение уровня сформированности диалогической речи детей младшего дошкольного возраста

Для определения уровня развития сформированности диалогической речи детей младшего дошкольного возраста, мы провели эксперимент. Выборку составили 10 дошкольников младшей группы.

Для реализации задач исследования мы провели три этапа опытно-экспериментальной деятельности: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. На первом этапе – констатирующем – провели диагностику уровня сформированности диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста. На втором этапе – формирующем – провели НОД с детьми с использованием разработанных упражнений и игр. На третьем этапе – контрольном – провели повторную диагностику уровня сформированности диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста.

Для того, что бы выявить уровень развития диалогической речи детей, ознакомиться с составом группы и уровнем подготовленности детей в речевом развитии, мы воспользовались различными методами:

- Беседа с воспитателем группы;

- Наблюдение совместной деятельности детей и воспитателя (Приложение А);

- Диагностика развития диалогической речи у дошкольников (Приложение Б).

Результаты беседы с воспитателем представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты беседы с воспитателем

|

№ |

Вопросы к воспитателю |

Ответы воспитателя |

|

1 |

Какую работу проводит воспитатель по развитию диалогической речи у детей? |

Проводится индивидуальная работа, дидактические игры, занятия, совместная деятельность, проводим литературные викторины. |

|

2 |

Как вы обогащаете опыт детей в умении вести диалог? |

Составляем рассказы, о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием, рассказы из личного опыта. Составляем схематичный план рассказа, и придерживаемся его. Сочиняем сказки на заданную тему. |

|

3 |

Как вы накапливаете опыт для совершения диалогической речи? |

Читаем литературные произведения, пересказываем различные литературные тексты, драматизируем их. |

|

4 |

Как дети владеют структурой диалогической речи? |

В основном дети подготовительной группы владеют диалогической речью на уровне выше среднего. |

|

5 |

Умеют ли дети вести диалог? |

Они последовательно могут изложить ход действия, умеют вести диалог с воспитателем, со сверстниками, умеют быть корректным и доброжелательным собеседником. |

|

6 |

Насколько дети активно участвуют в диалоге? |

Дети нашей группы очень активны, любят поговорить, особенно любят общаться со взрослыми, любят говорить о чем то новом, о том что их интересует; чем они занимались в выходные, куда ездили, с кем познакомились. |

|

7 |

Назовите педагогические ситуации, которые побуждали бы детей к диалогу? |

Мы используем ролевые игры, выступления на утренниках, литературные и музыкальные вечера, чтение книг, у нас большая библиотека в группе, театрализованные игры, драматизацию. Очень любят дети экскурсии, встречи с новыми людьми. |

В связи с полученной информацией, проанализировав каждый ответ воспитателя, я пришла к выводу, что этой группы имеют хорошую подготовку в области развития диалогической речи, а так же имеют хорошо сформированную разговорную речь. Из чего следует, что нужно продолжать работу по развитию диалогической речи, используя накопленный материал , так как решение этой задачи является главным средством взаимодействия с окружающими людьми.

Для того чтобы уточнить те данные, что я получила от воспитателя из беседы, я решила воспользоваться методом наблюдения в искусственной среде, то есть пронаблюдать одно из занятий, которое проводил воспитатель.

Наблюдение совместной деятельности. Работа в уголке природы.

Тема: «Размножение цветка черенками».

Задачи: Развить диалогическую речь. Ознакомить детей с новым словом «черенок». Данная совместная деятельность помогла отследить активность детей на занятии, желание узнать, что-то новое, связная речь в основном на высоком уровне. Все дети активно включились в работу, активно отвечали на вопросы, делали свои предположения.

Для получения более точных данных об уровне развития диалогической речи, необходимо исследовать речь младших дошкольников, оценить данные, полученные при помощи комплексного анализа со стороны воспитателя, наблюдения и личной практической работы.

Результаты анализа уровня сформированности диалогической речи представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ уровня сформированности диалогической речи

|

Имя ребенка, Возраст |

Увлеченность, захваченность деятельностью |

Умение измерять, преобразовывать, комбинировать имеющиеся представления и создавать на их основе новые образы и ситуации |

Умение представлять событие в последовательности его развития, устанавливать зависимость между отдельными событиями |

Вариативность, т.е. умение придумывать несколько вариантов сочинений |

Использование соответствующих

языковых средств в целях создания образа; самостоятельность в поисках

образов и развитии сюжета |

|

Дима Т. 4 года |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

Оля В. 3г.6мес. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Антон С. 3г. 8мес. |

+ |

- |

+ |

- |

- |

|

Ира З. 4 года |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

|

Олег С. 3г. 2мес. |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

|

Надя Ф. 3г. 5мес. |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

|

Даша А. 3г. 6мес. |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

Дима С. 3г. 2мес. |

+ |

+ |

+ |

- |

- |

|

Кира С. 4 года |

- |

- |

+ |

- |

+ |

|

Аня В. 3г. 4мес. |

+ |

- |

- |

- |

+ |

Из таблицы видно, что у детей хорошо развито творческое воображение, дети соблюдают структуру текста, интересно придумывают варианты сочинений и используют соответствующие языковые средства в целях создания образа.

Далее нами была проведена диагностика развития диалогической речи у дошкольников. Цель: изучить исходные уровни сформированности диалогической речи у детей

Задачи:

- выявить исходные уровни развития диалогической речи у дошкольников;

- изучить динамику развития диалогической речи;

- определить этапы, условия развития. Особенности диалога в разных возрастных группах.

В качестве критериев сформированности диалогической речи у дошкольников выступили следующие навыки:

- владение речевым этикетом;

- запрос информации;

- реплицирование;

- составление диалога.

Наличие этих навыков определялось по следующим показателям: объем фраз речевого этикета; использование различных типов вопросов (общие, специальные, альтернативные, расчлененные); самостоятельность и последовательность в ведении расспроса; объем и характеристика диалогических единств в составленных детьми диалогах; конструкции предложений, употребляемых детьми (краткие, распространенные, наличие обращений, эллипсов, речевых ошибок).

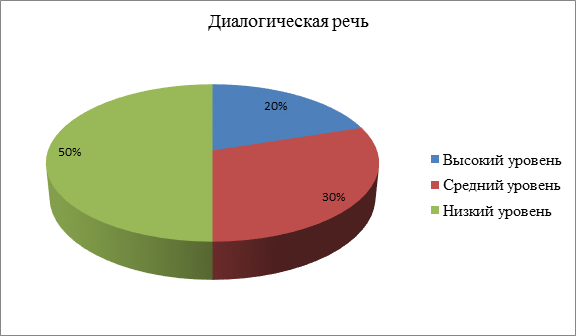

Результаты диагностики развития диалогической речи у дошкольников мы представили на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты диагностики развития диалогической речи у дошкольников на констатирующем этапе

Из рисунка 1 мы видим, что высокий уровень – у 20% детей, средний уровень – 30% детей, низкий уровень – у 50% детей.

Таким образом, изучив полученные результаты, можно сказать, что большинство детей имеет средний или низкий уровень развития. Дети с низким уровнем развития диалогической речи нуждаются больше в индивидуальной работе. Также работа будет проводиться с ребятами со средним и высоким уровнем для получения лучших результатов.

2.2 Система дидактических игр, направленная на развитие диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. На основе полученных результатов на первом этапе мы разработали программу для развития диалогической речи младших дошкольников (приложение В), которая состоит из различных игр, с целью развития диалогической речи детей младшего дошкольного возраста.

Цель программы: повысить уровень развития диалогической речи у младших дошкольников, увеличить словарный запас.

Задачи:

- Развитие связной, диалогической речи – необходимо развивать у детей умение строить диалог.

- Улучшение качества речи с использованием специальных упражнений.

- Обогащение словарного запаса ребенка.

Принципы организации работы:

- Систематичности и последовательности (систематично и последовательно работать с младшими дошкольниками с целью улучшения уровня развития их речи);

- Доступности (в работе с детьми использовать доступные для их возраста игровые упражнения и методики);

- Индивидуального подхода (индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его психологических особенностей);

- Игровой подачи материала (ведущий вид деятельности в этом возрасте – игра, поэтому с целью повышения эффективности данной программы используются игровые моменты);

- Развивающего обучения (программа направлена на развитие каждого ребенка).

Приемы: беседа, вопрос, ответ, пояснение, напоминание, обыгрывание.

Формы: регламентированная деятельность, совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей.

Условия:

- создание эмоционально-положительной атмосферы на занятиях, расположение ребенка к себе;

- разнообразие приемов и методов организации коррекционно-развивающей работы;

- подбор посильных заданий для детей с низким уровнем развития речи;

- построение диалога с ребенком с использованием различных языковых средств;

- отсутствие негативных оценок со стороны педагога, бережное отношение к результату деятельности ребенка.

Программа включает в себя комплекс НОД, которые проводятся 2 раза в неделю продолжительностью по 20-25 минут в первой половине дня.

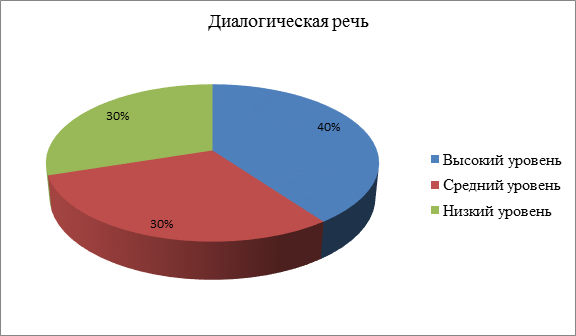

Для определения эффективности проделанной работы, нами был использован тот же самый диагностический материал. Что на констатирующем этапе. Далее, на этапе контрольного эксперимента нами была проведена повторная диагностика с целью определения эффективности проведенной нами работы по диалогической речи у детей младшей группы.

Результаты диагностики развития диалогической речи у дошкольников мы представили на рисунке 2.

Рисунок 2 - Результаты диагностики развития диалогической речи у дошкольников на контрольном этапе

Из рисунка 1 мы видим, что высокий уровень – у 40% детей, средний уровень – 30% детей, низкий уровень – у 30% детей.

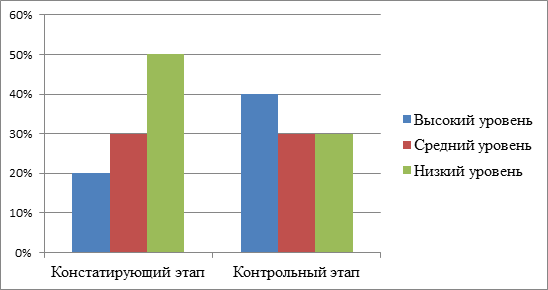

Сравнительную диаграмму результатов диагностики развития диалогической речи у дошкольников на констатирующем и контрольном этапах мы представили на рисунке 3.

Рисунок 3 - Сравнительная диаграмма результатов диагностики развития диалогической речи у дошкольников на констатирующем и контрольном этапах

Таким образом, изучив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что после проведенной нами работы, показатели значительно выросли, и детей со средним и высоким уровнем стало больше. Следовательно, можно сделать вывод о том, что разработанная нами программа является успешной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной естественной формой языкового общения, классической формой речевого общения. Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - монолога.

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью. Очень важно отметить, что для диалога типично использование шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора.

Овладение диалогом - больше, чем овладение просто композиционной формой речи. Это, прежде всего, формирование диалогической позиции, активного вопрошающего и ответного отношения к партнеру, умение слышать и понимать товарища, привлечь его внимание к себе и своей деятельности, интересоваться собеседником и быть интересным ему.

Развитию диалога способствует использование приемов театрализации (игр-драматизаций, театрализованных представлений), которые развивают интонационную выразительность, совершенствуют эмоциональность речи, обогащают словарь, формируют грамматический строй, активизируют речевую деятельность ребенка в целом.

Игра способствует активизации у детей диалогического взаимодействия по поводу организации игры и в процессе самой игры. Инсценировки, режиссерские, дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими текстами, а также игры, в ходе которых эти тексты создаются самими детьми, могут стать действенными методами обучения дошкольников диалогу.

Для определения уровня развития сформированности диалогической речи детей младшего дошкольного возраста, мы провели эксперимент. Выборку составили 10 дошкольников младшей группы.

Для реализации задач исследования мы провели три этапа опытно-экспериментальной деятельности: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. На первом этапе – констатирующем – провели диагностику уровня сформированности диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста. На втором этапе – формирующем – провели НОД с детьми с использованием разработанных упражнений и игр. На третьем этапе – контрольном – провели повторную диагностику уровня сформированности диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста.

Для того, что бы выявить уровень развития диалогической речи детей, ознакомиться с составом группы и уровнем подготовленности детей в речевом развитии, мы воспользовались различными методами:

- Беседа с воспитателем группы;

- Наблюдение совместной деятельности детей и воспитателя;

- Диагностика развития диалогической речи у дошкольников.

Изучив полученные результаты на констатирующем этапе, мы увидели, что большинство детей имеет средний или низкий уровень развития. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. На основе полученных результатов на первом этапе мы разработали программу для развития диалогической речи младших дошкольников, которая состоит из различных игр, с целью развития диалогической речи детей младшего дошкольного возраста.

Цель программы: повысить уровень развития диалогической речи у младших дошкольников, увеличить словарный запас.

Программа включает в себя комплекс НОД, которые проводятся 2 раза в неделю продолжительностью по 20-25 минут в первой половине дня.

Для определения эффективности проделанной работы, нами был использован тот же самый диагностический материал, что на констатирующем этапе. Далее, на этапе контрольного эксперимента нами была проведена повторная диагностика с целью определения эффективности проведенной нами работы по диалогической речи у детей младшей группы.

Таким образом, изучив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что после проведенной нами работы, показатели значительно выросли, и детей со средним и высоким уровнем стало больше. Следовательно, можно сделать вывод о том, что разработанная нами программа является успешной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников / Л.В. Артемова. М.: ВЛАДОС, 2016. - 136 с.

2. Богуш, А.М. Обучение правильной речи в детском саду [Текст]: монография / А.М. Богуш. – Киев: Рад. шк., 2012. – С. 47-49.

3. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст] / Л.С. Выготский // Хрестоматия по общей психологии. Выпуск Ш. – М.: Учебно-методический центр «Психология», 2014. – С. 65-82.

4. Гейци, Э.Д. Диагностика детей дошкольного возраста возраста. Учебное пособие для студентов педагогических вузов по курсу «Психолого-педагогическая диагностика детей» [текст]\Э.Д. Гейци. – Н.: Издательство 000 «БОРА – ПРЕСС» 2016. – 506с. ISBN 5- 85921 – 568 -1

5. Гризик, Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет: метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений\ Т.И. Гризик, Л.Е.Тимощук. – М.: Просвещение, 2016 с.: ил.- ISBN 5- 09 -014510 -5.

6. Детство[Текст]: программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова [и др.] / под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: Акцидент, 2014. – 224 с.

7. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста :учебное пособие [Градусова Л. В., Левшина Н. И., Дементьева И. С.] ; М-во образования и науки Российской Федерации, ГОУ ВПО "Магнитогорский гос. ун-т". – 2015. – 95с.

8. Доронова Т.Н. Играем в театр / Т.Н. Доронова. М.: Педагогика, 2015. 94 с.

9. Запорожец, А.В. Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов [Текст] / А.В. Запорожец. – М.: Просвещение, 2015. – 352 с.

10. Зимняя, И.А. Психология слушания и говорения [Текст]: автореф. дис. … д-ра психол. наук / И.А. Зимняя. – М.: [б. и.], 2012. – 32 с.

11. Коменский, Я.А. Материнская школа [Текст] / Я.А. Коменский // Истории зарубежной дошкольной педагогики: хрестоматия / под ред. С.Ф. Егорова. – М.: Академия, 2013. – С. 43-69.

12. Леонтьев А.А. Исследования детской речи / А.А. Леонтьев. М.: Просвещение, 2014. - 268 с.

13. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики [Текст] / А.Н. Леонтьев; МГУ. – М., 2015. – 300 с.

14. Лурия, А.Р. Язык и сознание [Текст] / А.Р. Лурия; МГУ. – М., 2014. – С. 203-207.

15. Песталоцци, И.Г. Как Гертруда учит своих детей [Текст] / И.Г. Песталоцци // История зарубежной дошкольной педагогики: хрестоматия / под ред. С.Ф. Егорова. – М.: Академия, 2012. – С. 197-218.

16. Пиаже, Ж. Комментарии к критическим замечаниям Л.С. Выготского на книги «Речь и мышление ребенка» и «Суждение и рассуждение ребенка» [Текст] / Ж. Пиаже // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. – СПб.: Союз, 2012. – 282 с.

17. Программа «Истоки»: Базис развития ребенка-дошкольника [Текст] / Т.И. Алиева [и др.]: науч. ред. Л.А. Парамонова и др. – М.: Просвещение, 2013. – 335 с.

18. Программа воспитания в детском саду [Текст] / под ред. М.И. Васильевой. – М.: Просвещение, 2012. – 174 с.

19. Программа воспитания и обучения в детском саду [Текст] / под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение 2015. – 192 с.

20. Радина, Е.И. Метод беседы в воспитательно-образовательной работе с детьми старшей группы детского сада [Текст] / Е.И. Радина // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 2016. – С. 393-403.

21. Радуга: Экспериментальная программа воспитания и обучения в детском саду [Текст] / Т.Н. Доронова, В.В.Гербова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др.; науч. рук. Т.Н. Доронова. – М.: НИИ школ, 2016. – 145 с.

22. Рубинштейн, С.Л. Речь [Текст] / С.Л. Рубинштейн // Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2015. – С. 381-416

23. Соловьева, О.И. Родной язык в детском саду [Текст]: методическое письмо / О.И. Соловьева: // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 2016. – С. 156-165.

24. Сохин, Ф.А. Обучение родному языку и проблемы умственного развития [Текст] / Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 2012. – С. 148-154.

25. Тихеева, Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) [Текст] / Е.И. Тихеева // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 2012. – С. 126-144.

26. Урунтаева, Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника[текст]\ Г.А. Урунтаева.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 96 с.1000экз.

27. Ушакова, О.С. . Методика развития речи детей дошкольного возраста [Текст]/ О.С. Ушакова, Е.М.Струнина.– М.: «Владос», 2014 – 288с. 10000экз. – ISBN 5 – 691- 00871 – 4.

28. Ушакова, О.С.Развитие речи дошкольников [Текст] / О.С. Ушакова. – М.: Институт Психотерапии, 2013. – 240 с.

29. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические произведения [Текст] / К.Д. Ушинский. – М.: Просвещение, 2012. – 557 с.

30. Фантазируй, отгадывай, придумывай: учебно-методическое пособие Н.И. Левшина, А.Р. Сапаева; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Магнитогорский гос. ун-т", Каф. дошк. педагогики и психологии. – 2012. – 38с.

31. Федоренко, Л.П. Методика развития речи детей дошкольного возраста [Текст] / Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, В.К. Лотарев. – М.: Просвещение, 2013. – С. 153-168.

32. Флерина, Е.А. Разговорная речь в детском саду [Текст] / Е.А. Флерина // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 2016. – С. 380-393.

33. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста [Текст]: Учебное пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед./ Сост. Алексеева М.М, Яшина В.И.- М.: Изд. центр "Академия", 2014.- 560 с. 35000экз. - ISBN 5-7695-0438-2

34. Чулкова, А.В. Методика формирования диалогической речи у детей дошкольного возраста [Текст] / А.В. Чулкова. – Волгоград: Перемена, 2013. – 168 с.

35. Якубинский, Л.П. О диалогической речи / под ред. Л.В. Щербы. Спб., 2012. - 259 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Наблюдение совместной деятельности детей

Работа в уголке природы.

Тема. Размножение цветка черенками.

Задачи.

- Развить диалогическую речь .

- Ознакомить детей с новым словом «черенок Краткий ход занятия.

Воспитатель предлагает детям посадить отросток, который размножается частью стебля.

Беседа. Ребята, у нас есть растения, которые размножаются частью стебля (колеус, бальзамин, традесканция). Этот способ размножения - черенкование, а стебелёк с несколькими листочками - черенок.

Как называется этот отросток? Дети отвечают. На нем должно быть от 2-5 листочков. Сколько листочков на черенке? Дети отвечают.

Я думаю, каждый из вас захочет посадить такой черенок, что бы из него выросло красивое растение. Его вы можете подарить маме, детям из младшей группы, или просто поставить в своей комнате. Посмотрите, как нужно сажать черенки.

Воспитатель показывает и объясняет, как сажать растения. Взгляните, что видно на дне горшочка? Для чего это отверстие? Дети делают предложения.

Что бы стекала лишняя вода и не высыпались земля и песок. Нужно закрыть это отверстие черенками, положить их выпуклой стороной кверху. Затем на дно посыпать песок до первой полоски и слегка умять его; от первой до второй полоски положить землю и опять слегка умять, затем от второй полоски до верха горшка, не доходя до него на палец, опять насыпать песок.

После этого землю надо немного полить, подождать, пока вода впитается, в центре горшка сделать палочкой не большую лунку, посадить в нее черенок до первого листика и тихонько прижать землю вокруг черенка. Дети повторяют последовательность выполнения работы.

Каждый ребенок сажает черенок. Воспитатель контролирует работу, помогает детям.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Диагностика развития диалогической речи у детей дошкольного возраста.

Цель: изучить исходные уровни сформированности диалогической речи у детей

Задачи:

- выявить исходные уровни развития диалогической речи у дошкольников;

- изучить динамику развития диалогической речи;

- определить этапы, условия развития. Особенности диалога в разных возрастных группах.

В качестве критериев сформированности диалогической речи у дошкольников выступили следующие навыки:

- владение речевым этикетом;

- запрос информации;

- реплицирование;

- составление диалога.

Наличие этих навыков определялось по следующим показателям: объем фраз речевого этикета; использование различных типов вопросов (общие, специальные, альтернативные, расчлененные); самостоятельность и последовательность в ведении расспроса; объем и характеристика диалогических единств в составленных детьми диалогах; конструкции предложений, употребляемых детьми (краткие, распространенные, наличие обращений, эллипсов, речевых ошибок).

1. Речевой этикет.

Для диагностики были отобраны 6 тем для подбора речевых ситуаций общения:

1. приветствие;

2. знакомство;

3. просьба;

4. извинение;

5. конфликт в игре;

6. обращение к взрослому.

В каждой теме детям предлагались следующие речевые ситуации.

1. Ты пришел(ла) в детский сад и встретил(ла) воспитательницу — Людмилу Михайловну. Как ты ее будешь приветствовать? Как по-другому можно поздороваться?

2. К вам в группу пришла новая девочка. Тебе захотелось с ней познакомиться. Как ты к ней обратишься?

3. Ты поливаешь цветы в групповой комнате. Один из них находится на шкафу, и ты не смог(ла) его достать. Как ты обратишься за помощью к няне, что ты ей скажешь?

4. Ты играл (а) с мячом возле клумбы. Увлекся(лась) игрой и нечаянно сломал(а) любимый мамин цветок. Что ты ей скажешь?

5. Ты захотел(а) быть капитаном на корабле, но капитанский мостик уже занял другой мальчик. Что ты ему скажешь? Как ты поступишь, если он не захочет уступить тебе место?

6. Тебе нужно узнать, который час. Навстречу идет взрослый. Как необходимо к нему обратиться?

Критерии оценки (в баллах).

3 балла - высокий уровень.

Дети хорошо владеют повседневным речевым этикетом, употребляют различные его формы в зависимости от ситуации. Пользуются различными типами предложений, включая в них обращение к собеседнику и фразы вежливост. К незнакомым взрослым обращаются, используя слова: «извините», «скажите, пожалуйста».

2 балла – средний уровень.

Речевой этикет употребляют лишь в хорошо заученных ситуациях (приветствие, прощание, просьба). Названные речевые штампы однообразны, заменить их аналогичными дети не могут. Реплики детей в таких ситуациях включают только речевой штамп без обращения к собеседнику. Не зная необходимого в данной ситуации речевого штампа, дети отвечают косвенной речью, часто с ошибками или решают речевую задачу, используя имеющийся опыт.

1 балл – низкий уровень.

Дети владеют ограниченным объемом фраз речевого этикета, которым были обучены ранее и в которых упражняются ежедневно (приветствие, просьба, извинение), хотя часто смешивают их. Пользуются лишь одной общеупотребительной формой и заменить ее аналогичной не могут. Незнание речевых оборотов затрудняет попытки детей этого уровня вступить в контакт со взрослыми и сверстниками. Самостоятельно из речи взрослых фразы речевого этикета дети не заимствуют. Смешивают формы обращения к ребенку и взрослому.

2. Запрос информации.

Цель: выяснить, умеют ли дети самостоятельно запрашивать информацию и на каком уровне развития находится этот навык в разных возрастных группах.

Ход проведения:

Детям предлагалось определить задуманное животное из числа изображенных на картинках (лиса, волк, медведь, заяц, белка, корова, лошадь, кошка, собака).

В качестве примера детям называлось несколько вопросов:

- Оно дикое или домашнее?

- Какая у него шерсть?

- Чем питается?

- Где живет? и т. д.

Задание считалось выполненным, если ребенок достигал цели (правильно называл задуманное животное). Выполнение задания детьми оценивалось по следующим показателям:

- умение правильно формулировать вопросы;

- самостоятельность в ведении расспроса;

- достигнута ли цель (зверь правильно назван) и каким путем: в результате расспроса или перечисления названий всех животных (угадывания).

Также при анализе детских вопросов обращалось внимание на их количество, тип, логическую последовательность в постановке, влияние на конечный результат.

Критерии оценки (в баллах).

3 балла - высокий уровень.

Способны самостоятельно вести расспрос, в результате которого достигают цели. Расспрос проходит в быстром темпе, без длительных пауз и помощи собеседника. Пользуются всеми видами вопросов (общими, специальными, альтернативными, расчлененными).

2 балла – средний уровень.

Дети этого уровня способны задать несколько вопросов с помощью взрослого, однако логической последовательности, самостоятельности в ведении расспроса нет. Цель расспроса достигается путем угадывания, перечисления всех предметов. Во время расспроса дети часто отвлекаются. Если быстро угадывать не удается — теряют интерес к игре. Темп расспроса замедляют паузы, вызванные незнанием,

1 балл – низкий уровень.

Дети способны отвечать на различные типы вопросов, однако формулировать их самостоятельно не могут. Вести расспрос отказываются.

3. Реплицирование.

Цель: определить какие виды реплик дети употребляют чаще, а также их речевая реакция в беседе.

Ход проведения:

Взрослый предлагал ребенку поговорить с ним по телефону.

Реплики-стимулы произносил взрослый, реплики-реакции — ребенок. После каждой реплики ребенку давалась возможность самому возобновить беседу, но если этого не происходило, взрослый переходил к следующей реплике.

Из классификации побудительных реплик диалога, представленной М.С. Балабайко, были выбраны четыре вида:

- сообщение,

- побуждение к совместному действию,

- предложение,

- колебание.

Ответы детей анализировались по следующим критериям:

- наличие побудительных реплик (стимулов);

- общее количество произнесенных реплик;

- количество диалогических единств в микродиалогах.

Критерии оценки (в баллах).

3 балла - высокий уровень.

Дети активно вступают в контакт с собеседником. В беседе быстро реагируют на реплики, пользуются различными их видами, в том числе и побуждающими партнера к речевому действию. Охотно беседуют на различные темы (об играх, семье, недавних событиях). По желанию собеседника могут определенное время поддерживать разговор на предложенную тему. Такие микродиалоги включают от трех до семи и более диалогических единств.

2 балла – средний уровень.

Дети охотно вступают в беседу со взрослым, но инициативы в ее ведении не проявляют, часто отвлекаются. Их речевая активность слабая. Поддерживать беседу на предложенную тему не умеют. Стремятся высказать свою информацию, от чего разговор постоянно меняет тему. Реплики, стимулирующие собеседника к беседе, употребляют мало. Реплики-реакции детей представляют собой либо краткие, однословные предложения, либо сложные структуры. Микродиалоги состоят из 1-3 диалогических единств в среднем.

1 балл – низкий уровень.

Дети пассивно включаются в диалог, проявляют слабую речевую активность. Беседа протекает медленно, много длительных пауз. Интерес к беседе отсутствует. Разговор длится, пока взрослый проявляет инициативу. Реплик-стимулов почти нет, реплики-реакции краткие, однословные, однотипные. Микродиалоги состоят из одного диалогического единства, имеют простую структуру.

4. Составление диалогов.

Цель: определить используют ли дети имеющиеся навыки диалогической речи при самостоятельном составлении диалогов на предложенную ситуацию.

Ход проведения:

Детям предлагалось по картинке, на которой изображены два беседующих зайца, придумать, о чем они говорят.

Диалоги детей анализировались по следующим критериям:

- самостоятельность в составлении диалога;

- количество в нем диалогических единиц;

- виды реплик;

- объем информации;

- содержание диалога.

Критерии оценки (в баллах).

3 балла - высокий уровень.

Диалоги, составленные детьми по картинке, имеют сложную структуру, состоят из 4-6 и более двучленных диалогических единств. В их состав включается также речевой этикет. Содержание диалогов, как правило, отражает сюжет картины, но возможен и отход от нее. При передаче диалога дети пользуются прямой речью. Речь правильная, наблюдаются отдельные синтаксические и грамматические ошибки.

2 балла – средний уровень.

Диалоги, составленные детьми по картинке, включают 1-3 диалогических единства. Дети затрудняются придумать содержание беседы, не знают, как начать и закончить диалог. Реплики состоят из одной фразы. Предложения используются как простые, однословные, так и сложной структуры. Речевой этикет в реплики не включается. Диалоги малосодержательны, построены по сюжету картинки или отражают мысли и выражения взрослых. В речи детей много синтаксических и грамматических ошибок за счет употребления сложных конструкций предложений.

1 балл – низкий уровень.

Диалоги по картинке дети этого уровня придумать не могут. Составляют отдельные реплики или определяют только тему разговора, которая отражает содержание картинки.

11 – 12 - высокий уровень

10 – 7 - средний уровень

6 – 4 - низкий уровень

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Программа развития диалогической речи детей младшего дошкольного возраста

Цель программы: повысить уровень развития диалогической речи у младших дошкольников, увеличить словарный запас.

Задачи:

- Развитие связной, диалогической речи – необходимо развивать у детей умение строить диалог.

- Улучшение качества речи с использованием специальных упражнений.

- Обогащение словарного запаса ребенка.

Принципы организации работы:

- Систематичности и последовательности (систематично и последовательно работать с младшими дошкольниками с целью улучшения уровня развития их речи);

- Доступности (в работе с детьми использовать доступные для их возраста игровые упражнения и методики);

- Индивидуального подхода (индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его психологических особенностей);

- Игровой подачи материала (ведущий вид деятельности в этом возрасте – игра, поэтому с целью повышения эффективности данной программы используются игровые моменты);

- Развивающего обучения (программа направлена на развитие каждого ребенка).

Приемы: беседа, вопрос, ответ, пояснение, напоминание, обыгрывание.

Формы: регламентированная деятельность, совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей.

Условия:

- создание эмоционально-положительной атмосферы на занятиях, расположение ребенка к себе;

- разнообразие приемов и методов организации коррекционно-развивающей работы;

- подбор посильных заданий для детей с низким уровнем развития речи;

- построение диалога с ребенком с использованием различных языковых средств;

- отсутствие негативных оценок со стороны педагога, бережное отношение к результату деятельности ребенка.

Программа включает в себя комплекс НОД, которые проводятся 2 раза в неделю продолжительностью по 20-25 минут в первой половине дня.

Игра «Кто как голос подаёт?» («Подскажи словечко») *

Собака ( У меня учёный пес –

Круглой пуговкою нос.

Если в чём – то я не прав,

Громко лает он: … («Гав – гав!» )).

* Корова ( Ходит Зорька по лугам,

Молоко приносит нам.

Жить бы Зорьке в терему,

А она в хлеву: … («Му – му!»)).

* Кот (Кот усатый, как разбойник,

Перепрыгнул подоконник,

Распугал соседских кур

И мурлыкает: … («Мур — мур!»)).

* Пчела (Только вишня расцвела —

Прилетела в сад пчела.

Я давно за ней слежу,

Ищет мёд она:… («Жу-жу!»).

Игра «СТУК-СТУК»

Игра с игрушками би-ба -бо.

Педагог спрашивает. Дети отвечают. Стук-стук! Кто там? Мяу-мяу, мяу! Кошка ты? Мяу-мяу, мяу — Я! Кошка, хочешь молока? Стук-стук! Кто там? Ав-ав-ав! Это — Я! Я за косточкой пришла! Вопросы педагога:

1. Кто за кем пришёл? (собака за кошкой)

2. Кто что ест?

3. Звукоподражание кошке, собаке (мяу, гав-гав).

Игра «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК»

1. Дети по очереди запускают руку в мешочек, выбирают один из предметов, ощупывают его и называют

2. Дети по очереди запускают руку в мешочек, выбирают один из предметов, ощупывают его и называют. Потом вытаскивают предмет, чтобы проверить себя. (Для среднего возраста)

3. Один ребенок выбирает предмет и старается догадаться, что это. Остальные задают вопросы, которые помогают определить, какая вещь выбрана. (Для старшего возраста)

Игра «ГДЕ МЫ БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ, А ЧТО ДЕЛАЛИ, ПОКАЖЕМ» Дети разбиваются на пары, выбирают одно животное или птицу для себя и своего партнера. Выбранное животное нужно изобразить так, чтобы остальные дети узнали его.

Игра «Вот так»

Цель. Закрепить умение детей отвечать на вопросы, согласовывать движения со словами.

Ход игры: Дети стоят в кругу.

Воспитатель задает детям вопросы, на которые они отвечают «вот так», сопровождая слова движениями.

Как живешь? Вот так (вытягивают вперед руку с поднятым вверх большим пальцем). А глядишь? Вот так (смотрят в бинокль). И так на все последующие вопросы дети отвечают: «Вот так» и соответствующим жестом показывают, как именно. Вопросы могут быть самыми разными: Как плывешь? А бежишь? Ждешь обед? Машешь вслед? Утром спишь? Как шалишь? Затем роль водящего принимает на себя кто-нибудь из детей, он учится придумывать и формулировать самые разные вопросы.

Игра «Да и нет»

Перед детьми разные игрушки.

Педагог называет игрушки и спрашивает у детей: Это мяч? А дети отвечают -Да или нет.

Игра по типу детской песенки: «Далеко, далеко….. На лугу пасутся ко…» Ребенок: «Кони?», «Козы?», «Коровы?»

Цель: учить вопросительной интонации. а) дети придумывают слова на определенный звук: Логопед: «Художник нарисовал жжж….» Ребенок: «Жука? Жирафа?…»

Игра «Подскажи словечко»

На сметане мешен,

На окошке стужен,

Круглый бок, румяный бок

Покатился….(Колобок)

Они обычно для шитья,

И у ежа их видел я.

Бывают на сосне, на ёлке,

А называются … (иголки).

Я расчищу снег, ребята,

Только мне нужна… (лопата)

Тихо, тихо, как во сне,

Падает на землю … (снег).

Оля слушает в лесу,

Как кричат кукушки.

А для этого нужны

Нашей Оле … (ушки).

Отвечай быстро

Цель. Закрепить умение детей внимательно слушать собеседника.

Ход игры

Воспитатель, держа мяч, становится в круг вместе с детьми и объясняет правила игры:

— Сейчас я назову какой-либо цвет и брошу кому-нибудь из вас мяч. Тот, кто поймает мяч, должен назвать предмет этого цвета, затем он сам называет любой цвет и бросает мяч следующему игроку.

— Зеленый,

— говорит воспитатель и бросает мяч одному

из детей.

— Лист, — отвечает ребенок и, говоря «голубой», бросает мяч следующему.

Так бывает или нет? («Небылицы»)

Цели. Учить детей доброжелательно реагировать на нереальные (ложные) сообщения и тактично их исправлять; развивать доказательную речь; воспитывать культуру диалога: не перебивать друг друга, не выкрикивать с места.

Ход игры

Дети по очереди рассказывают какие-либо небылицы. Игрок, заметивший небылицу, должен доказать, почему так не бывает.

- Вначале несколько небылиц разыгрывает воспитатель.

·

Летним солнечным днем мы вышли с ребятами на прогулку.

Сделали из снега горку и стали с нее кататься.

· Наступила весна, все птицы улетели, без них стало грустно.

·

У Вити день рождения. Он принес в детский сад угощение:

сладкие лимоны, соленые конфеты, горькое печенье.

Примечание. Вначале в рассказы включается одна небылица, при повторном проведении игры их количество увеличивают.

Ошибка

Цели. Развивать внимание к речевым сообщениям и умение толерантно относиться к ошибочным суждениям, доброжелательно их исправлять; выражать согласие в ответ на верные сообщения.

Ход игры

Воспитатель: «Я буду сообщать вам о чем-то. Если вы заметите ошибку в моих рассуждениях, исправьте ее и объясните, почему вы так считаете. А если вы согласны с моим утверждением, то скажите так: «Да, вы правы, И.О.» или «Я согласен с вами, И.О.».

Примеры суждений:

· Карлсон жил в маленьком домике у леса.

· Пятница идет после среды.

· Буратино — один из жителей цветочного городка.

· Мыть руки вредно для здоровья.

· Если слушаться взрослых, то ничего интересного не будет.

· Если на деревьях есть листья, то это лето.

Волшебный ключ

Цель. Закрепить умение детей использовать в речи различные варианты выражения просьбы-разрешения.

Ход игры

Игра организуется в ходе проведения режимных процессов. Например, воспитатель приглашает детей мыть руки (на прогулку, в спальную комнату и т.п.). Встает в дверном проеме и, улыбаясь, говорит: «Дверь закрыта на замок. Кто ключ найдет, тот и дверь откроет. Вспомните пословицу: «Добрые слова замки открывают». Кто добрые слова скажет, для того и дверь откроется».

Дети проговаривают просьбу, а воспитатель стимулирует их к употреблению разных вариантов формул просьбы: «Так уже Маша говорила. А по-другому можешь замок открыть?».

Примерные формулы выражения просьбы-разрешения:

- Разрешите пройти.

- Разрешите, пожалуйста.

- Позвольте пройти.

· Пропустите меня, пожалуйста.

· Вы не могли бы пропустить меня?

· Если можно, пропустите, пожалуйста.

· Извините, я могу пройти?

Знатоки

Цели. Учить детей вежливо формулировать побуждения и доброжелательно реагировать на них; закреплять знания о родном городе.

Материал. Фотографии и открытки с видами родного города, карта города, фишки.

Ход игры

Дети делятся на две команды и садятся за стол друг против друга. При помощи жеребьевки или другим способом выбирается команда, начинающая игру. Один из игроков этой команды дает одно задание игроку, сидящему напротив. Задания могут быть разные:

· назови самую длинную улицу, самую короткую улицу, красивое здание на берегу реки, памятник и т.п.;

· покажи на карте, фотографии какую-либо улицу, достопримечательность;

· расскажи о какой-либо достопримечательности города, городском празднике, знаменитом земляке и т.п.

Ребенок, получивший задание, выполняет его и получает фишку за правильное выполнение. После этого игрок, сидящий рядом с ним, обращается с ответным заданием к игрокам противоположной команды. Если игроки не могут выполнить задание, они обращаются с вежливым отказом к его автору: «К сожалению, я не могу назвать (показать)... ты не назовешь (покажешь) сам?». Если он сам его выполняет, то фишка достается ему, и его команда вновь формулирует задание.

Выигрывает команда, получившая большее количество фишек. Ей вручается комплект медалей с изображением герба города.

Варианты игры. Может меняться тема игры: «Приметы весны», «Животные нашего края» и т.д.

Игры с телефоном

Заказ такси по телефону

Цель. Продолжать учить детей пользоваться телефоном, соблюдая телефонный этикет.

Ход игры

Воспитатель вовлекает детей в игру, сообщая, что ей нужно поехать с «дочкой» в поликлинику.

— Вызову такси (набирает номер, имитирует звонок). Алло! Это диспетчер такси? Доброе утро. Могу я заказать такси?

— На какое время вам нужна машина?

— На 8 часов утра.

— Ваш адрес...

— Куда поедете?

— В детскую поликлинику.

— Назовите ваш телефон.

— Такси будет. Перед приездом вам позвонят и назовут номер машины. До свидания.

— Спасибо. До свидания.

Звонок на работу маме (папе)

Цели. Закрепить навыки культурного диалога по телефону; уточнить правила поведения в ситуации звонка на работу родителям.

Ход игры

1. Беседа о том, в каких случаях можно звонить на работу родителям, почему без особой необходимости звонить не следует.

2 Разъяснение правил поведения в этой ситуации: «Ваши родители могут находиться не рядом с телефоном, поэтому за ними должен кто-то пойти. Нужно обязательно извиниться за беспокойство и объяснить причину, по которой вам необходимо поговорить с мамой. Если у мамы сотовый телефон, то нужно узнать, не помешает ли ваш звонок ее работе».

3. Показ разговора. Подготовленный ребенок звонит, а воспитатель исполняет роль сослуживицы.

— Алло! Добрый день. Вас беспокоит Алеша, сын Рябининой Татьяны Ивановны. Я у бабушки, а она заболела. Если вам нетрудно, позовите маму к телефону.

— Хорошо, Алеша. Ты подожди, не клади трубку, я схожу за мамой.

— Спасибо.

— Алло, Алеша, что случилось?

— Мама, бабушка заболела и просила не задерживаться сегодня.

— Что с бабушкой?

— Она простыла, и у нее болит голова.

— Хорошо, я сразу после работы заеду за тобой. А ты, Алеша, играй тише, чтобы не беспокоить бабушку. Договорились?

— Ладно. Пока, мама. Мы ждем.

— До встречи, сынок.

Звонок в поликлинику

Цели. Развитие самостоятельности в детских играх; закрепление навыка ведения телефонного разговора.

Ход игры

1. Беседа.

— К вам приходил когда-нибудь врач на дом? Кто его вызывал? Как?

— Врача вызывают, если у больного высокая температура и он сам не может пойти в поликлинику. Врача вызывают и к детям, и к родителям, если они тяжело болеют, и к бабушкам. Это очень грустно, когда кто-то болеет, но если вовремя вызвать врача, то можно помочь больному.

т Давайте поиграем в нашу игру с телефоном и научимся звонить в поликлинику. Я буду мамой, у меня заболела дочка (берет в руки куклу). Кто хочет быть регистратором в поликлинике? Регистратор принимает вызовы врача на дом, обязательно уточняет, что болит у пациента, его фамилию, имя, возраст, адрес.

2. Демонстрация вызова врача.

— Алло! Добрый день. Это регистратура детской поликлиники?

— Да. Здравствуйте.

— Я бы хотела вызвать врача на дом.

— Что случилось?

— Моя дочка заболела. Очень высокая температура и сильный кашель.

— Нет ли насморка и головной боли?

— Нет, только кашель.

— Имя, фамилия девочки? Возраст?

— Ваш адрес?

— Наш адрес...

— Врач придет во второй половине дня.

— Спасибо. До свидания.

— Всего доброго.

3. Самостоятельное разыгрывание ситуации детьми (2—3 раза). Воспитатель поощряет творчество детей в обыгрывании телефонного разговора.

Скачано с www.znanio.ru

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.