|

Дата |

|

|

Завуч по УР |

|

Класс |

9а |

9б |

____________Р.С-С.Алиханова |

Урок № 27 «Динамика численности популяций. Саморугуляция численности»

Цель:

- осознание учащимися значимости всех обсуждаемых вопросов, умение строить свои отношения с природой и обществом на основе уважения к жизни, ко всему живому как уникальной и бесценной части биосферы;

Задачи:

Образовательные: показать множественность факторов, действующих на организмы в природе, относительность понятия «вредные и полезные факторы», многообразие жизни на планете Земля и варианты адаптаций живых существ ко всему спектру условий среды обитания.

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, умения самостоятельно добывать знания и стимулировать свою познавательную активность; умения анализировать информацию, выделять главное в изучаемом материале.

Воспитательные:

Воспитывать культуру поведения в природе, качества толерантной личности, прививать интерес и любовь к живой природе, формировать устойчивое положительное отношение к каждому живому организму на Земле, формировать умение видеть прекрасное.

УУД

Личностные: познавательный интерес к экологии.. Понимание необходимости получения знаний о многообразии биотических связей в природных сообществах для сохранения естественных биоценозов. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. Потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников

Познавательные: умение работать с различными источниками информации, преобразовывать её из одной формы в другую, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, готовить сообщения и презентации.

Регулятивные: умение организовать самостоятельно выполнение заданий, оценивать правильность выполнения работы, рефлексию своей деятельности.

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, выступать перед аудиторией, используя мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации

Планируемые результаты

Предметные: знать - понятия «среда обитания», «экология», «экологические факторы» их влияние на живые организмы, «связи живого и неживого»;. Уметь - определять понятие «биотические факторы»; характеризовать биотические факторы, приводить примеры.

Личностные: высказывать суждения, осуществлять поиск и отбор информации; анализировать связи, сопоставлять, находить ответ на проблемный вопрос

Метапредметные: связи с такими учебными дисциплинами как биология, химия, физика, география. Планировать действия с поставленной целью; находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; осуществлять анализ объектов природы; делать выводы; сформулировать собственное мнение.

Тип урока - комбинированный

Методы: частично-поисковый, проблемного изложения, репродуктивный, объяснительно-иллюстративный.

Форма организации учебной деятельности – индивидуальная, групповая

Приемы: анализ, синтез, умозаключение, перевод информации с одного вида в другой, обобщение.

Ход урока

Организационный момент

Проверка домашнего задания.

Фронтальный опрос. Индивидуальный опрос.

Изучение нового материала

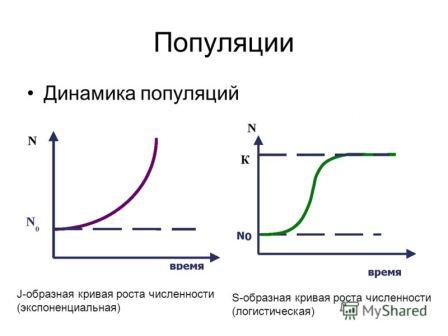

Динамика численности популяций

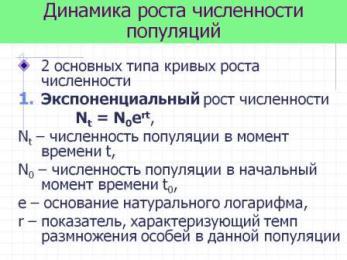

Численность популяции определяется в основном двумя явлениями - рождаемостью и смертностью

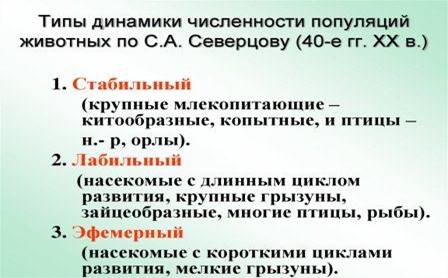

В процессе размножения число особей популяции возрастает, теоретически она способна к неограниченному росту численности, однако факторы окружающей среды ограничивают этот рост. Общая численность популяции подвержена сезонным, многолетним периодическим колебаниям численности, а также непериодическим (например, вспышки массового размножения вредителей). Эти изменения численности и являются динамикой численности популяций.

Существуют условные причины колебания численности популяций.

При наличии доступного корма численность популяции растет, но при ее максимальной величине корм становится лимитирующим фактором, и недостаток его приводит к снижению численности.

Взлеты и падения численности популяции могут происходить в процессе конкуренции нескольких популяций из-за одной экологической ниши.

Сложные взаимоотношения популяций хищника и жертвы, паразита и хозяина также могут выступать одной из причин колебания численности.

Абиотические факторы (температурный режим, влажность, химический состав среды и др.) оказывают сильное влияние на численность популяции и нередко вызывают ее значительные колебания.

Плотность популяции обычно имеет определенный оптимум. При любом отклонении численности от этого оптимума вступают в силу механизмы ее внутрипопуляционной регуляции.

Рост плотности популяции многих насекомых сопровождается уменьшением размеров особей, снижением их плодовитости, повышением смертности личинок и куколок, изменением скорости развития и соотношения полов, что резко снижает активную часть популяции. Чрезмерное возрастание плотности популяции нередко стимулирует каннибализм (от фр. сапшЪа1е - людоед). Ярким примером может служить явление поедания своих же яиц мучными хрущаками. Каннибализм наблюдается у некоторых видов рыб, у земноводных и других животных. Каннибализм известен более чем у 1300 видов животных.

Одним из важных механизмов

внутрипопуляционной регуляции численности выступает эмиграция -

выселение, переселение части популяции в менее предпочитаемые места обитания

того же ареала. У некоторых видов тлей повышение плотности популяции

сопровождается появлением крылатых особей, способных

расселяться. При переуплотнении эмиграции происходят у ряда млекопитающих

(особенно у мышевидных грызунов) и птиц.

Падение плотности популяции ниже

оптимального уровня

(например, при усиленном истреблении крыс) вызывает повышение плодовитости и

стимулирует их более раннее половое созревание.

Некоторые механизмы регуляции численности

популяций одновременно могут предотвращать внутривидовую конкуренцию. Так, если

птица отмечает свой гнездовой участок пением, то другая пара того же вида

гнездится за его пределами. Метки, оставляемые многими млекопитающими,

ограничивают их охотничий

участок и предупреждают вселение других особей. Все это снимает внутривидовую

конкуренцию и препятствует чрезмерному уплотнению популяции.

Как отмечает И. И. Шмальгаузен

(1884-1963), все биологи-

ческие системы характеризуются большей или меньшей способностью к

саморегуляции, т. Гомеостаз-это способность живой системы (в том числе и

популяции) поддерживать устойчивое динамическое равновесие в изменяющихся

условиях среды. Динамическим равновесием называется колебание численности

популяции в пределах какой-то средней величины.

Первую попытку выявить механизмы

гомеостаза в живой природе сделал К. Линней

(1760 г.). Обобщенную концепцию гомеостаза и сам термин предложил У. Кеннон

(1929 г.).

Общее представление о структуре

экологической системы было изложено при характеристике уровней организации

жизни (глава 2) и глобального круговорота веществ и энергии (глава 3).

Напомним, что полноценная экосистема представляет собой биогеоценоз

– неразрывное единство биоценоза и абиотической окружающей среды. Биоценоз

– это сложное сообщество из популяций организмов разных видов и разных

трофических групп: животных, растений, грибов, микроорганизмов, населяющих определенный

ареал. При этом популяцией обозначают совокупность особей одного вида,

обитающих на данном ареале. Вся сумма факторов неживой среды (почва, воздух,

вода, освещенность и др.) определяет …

свойства биотопа – места обитания данного биоценоза.

Находясь под действием разнообразных экологических факторов, хорошо сбалансированный по составу биоценоз, тем не менее, саморегулируется и поддерживает внутреннее постоянство – гомеостаз. Состояние гомеостаза проявляется в том, что 1) организмы нормально размножаются; 2) несмотря на высокую естественную смертность, численность различных популяций в сообществе поддерживается на определенных уровнях, хотя и в колебательном режиме; 3) биоценоз сохраняет устойчивость и самовоспроизводится при колебаниях климатических условий.

Теперь несколько подробнее рассмотрим эти закономерности и вскроем основные механизмы экологической устойчивости.

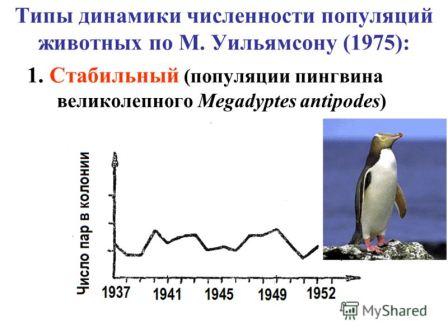

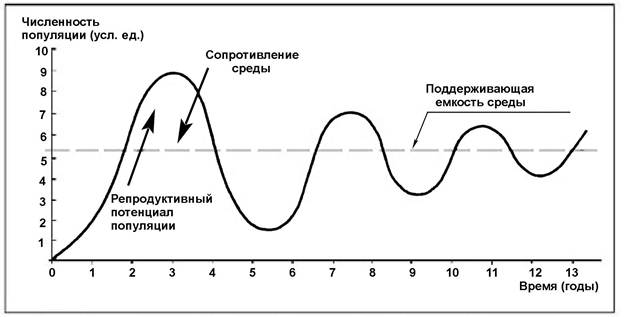

Саморегуляция в популяциях организмов

Элементарная саморегуляция осуществляется на уровне отдельных популяций конкретных видов животных, растений, грибов, бактерий. Численность популяции зависит от противодействия двух начал: биотического (репродуктивного) потенциала популяции и сопротивления среды, между которыми устанавливаются прямая и обратная связи (рис. 5.5). Поясним это конкретным примером. Когда европейцы завезли в Австралию кроликов, последние, не встретив хищников, быстро расселялись по богатым растительностью территориям, их численность быстро возрастала. Этому способствовал высокий биотический потенциал (плодовитость) кроликов. Но вскоре пищи стало не хватать, возник голод, распространились болезни, и численность кроликов пошла на убыль. Сработал фактор сопротивления среды, который и выступил в качестве отрицательной обратной связи. Пока популяция кроликов пребывала в угнетенном состоянии, среда (растительность) восстановилась, и процесс пошел на новую волну. Через несколько циклов амплитуда колебаний численности кроликов сократилась и установилась некоторая средняя плотность популяции.

Рис. 5.5. Саморегуляция численности особей в популяции

Кроме действия среды, численность популяции саморегулируется поведением ее членов. Например, у многих грызунов в перенаселенной популяции повышается агрессивность особей, возникает каннибализм (взрослые особи поедают детенышей), что тормозит дальнейший рост численности. Происходят изменения в гормональной регуляции размножения, уменьшается рождаемость и увеличивается смертность. В основе этих регуляторных механизмов лежит физиологическая реакция стресса, управляемая выделением адреналина (см. предыдущий раздел). Так механизмы саморегуляции отдельных организмов согласуются с механизмами саморегуляции популяций.

Гомеостатической системой является прежде

всего каждая отдельная особь, а за-

тем уже популяция.

Важным механизмом регуляции численности является стресс-реакция.

Для человека явление стресса впервые было

описано в 1936 г. Г. Селье. В ответ на отрицательное воздействие каких-либо

факторов в организме возникают реакции двух типов: специфические, зависящие от

природы повреждающего агента

(например, возрастание теплопродукции при действии холода), и неспецифическая

реакция напряжения (стресс) как общее усилие организма приспособиться к

изменившимся условиям природе различают много форм стресса:

антропогенный (возникает у животных под

воздействием

деятельности человека);

нервно-психический (проявляется при

несовместимости ин-

дивидуумов в группе или в результате переуплотнения популяции);

тепловой, шумовой и др.

Вопросы и задания

1.Что называется сопротивлением среды? В чем экологический смысл этого понятия?

2.Назовите основные причины колебания численности популяций.

3.Дайте характеристику популяции как саморегулирующейся системы. Что называется гомеостазом популяции?

Д/З: параграф 20

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.