Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная организация медицинский колледж «МОНАДА»

ДОКЛАД

на тему:

«КРОВЬ. СОСТАВ, ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР»

Выполнила: студентка ОЗФМ (СПО-1) гр 2

Черкашина А.В.

Евпатория, 2024

Организм человека примерно на две трети состоит из воды. Это основной компонент практически всех тканей, находится как внутри, так и вне клеток. Больше всего воды содержат жидкие ткани — кровь и лимфа. Помимо воды в состав тканевой жидкости входят различные органические вещества, синтезируемые клетками. Кровь, лимфа и тканевая жидкость составляют внутреннюю среду организма.

Кровь – жидкая ткань, количество которой у взрослого человека составляет 5 – 6 л (7 – 8 % массы тела). Относительная плотность ее равна 1,052—1,064. Кровь циркулирует по кровеносным сосудам.

Основные функции крови:

Кровь как внутренняя среда организма выполняет ряд важных функций. Основные из них следующие:

1) дыхательная — перенос кислорода от легких к тканям и угле

кислого газа в обратном направлении;

2) питательная — транспорт питательных веществ к клеткам организма;

3) выделительная — участие в выведении продуктов жизнедеятельности клеток (мочевины, мочевой и молочной кислот) из организма;

4) терморегуляционная функция осуществляется благодаря большой теплоемкости крови; ее перераспределение по организму способствует сохранению тепла во внутренних органах;

5) регуляторная — перенос гормонов от эндокринных желез к клеткам организма;

6) защитная — обеспечение иммунных реакций против инфекционных агентов и токсинов;

7) гомеостатическая — поддержание постоянства внутренней среды организма.

Состав крови (приложение А, рисунок А.1)

Кровь состоит из плазмы крови и форменных элементов. Плазма — жидкая часть крови. Она составляет примерно 55 % всего ее объема. Главным компонентом плазмы является вода (около 90 %).

Сухой остаток составляют органические и неорганические вещества.

Основные органические вещества плазмы крови — белки. В первую очередь это альбумины, глобулины и липопротеиды. Всего в 1 л крови содержится 65 — 85 г белка. Альбуминовая фракция составляет 35 — 50 г/л; глобулиновая — 20 — 30 г/л. Практически все белки крови синтезируются в печени. Поэтому тяжелые заболевания печени, как правило, сопровождаются нарушением ряда функций крови.

Белки плазмы выполняют следующие функции:

1) свертывающую — некоторые белки плазмы являются факторами свертывания крови;

2) защитную — особые белки (иммуноглобулины), отвечают за гуморальный иммунитет;

3) транспортную — многие вещества в крови переносятся только при условии их соединения со специальными белками (например, альбуминами);

4) поддержание онкотического давления — белки обладают способностью удерживать воду, препятствуя ее чрезмерному попаданию в ткани.

Помимо белков в крови содержатся глюкоза (4,2—6,4 ммоль/л) и липиды, которые большей частью транзитом доставляются до органов и тканей, нуждающихся в этих питательных веществах.

Неорганические вещества плазмы крови представлены в основном ионами натрия и хлора. Помимо них в плазме содержатся ионы калия, кальция, HCO3 и др. Растворенные в плазме минеральные соли поддерживают необходимый уровень осмотического давления.

При увеличении концентрации солей по градиенту давления происходит отток воды из клеток крови в плазму, а при уменьшении, наоборот, ток воды идет из плазмы в клетки. Для восполнения объема

плазмы крови в медицине используется изотонический (физиологический) 0,9 % раствор хлорида натрия.

Также строго постоянным является и уровень кислотности плазмы. В норме pH крови составляет 7,40±0,04. Отклонения от этого значения вызывают тяжелые системные нарушения в жизнедеятельности организма. Закисление внутренней среды организма называют ацидозом, а ощелачивание — алкалозом.

Плазма крови, лишенная фибриногена, называется сывороткой крови. Сыворотка крови широко используется в медицине с диагностическими и лечебными целями.

Форменными элементами крови являются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. На их долю приходится около 45 % всего объема этой ткани. Процесс образования клеток крови называется гемопоэзом. Все форменные элементы образуются в красном костном мозге. У эмбриона в кроветворении участвует также печень. Все форменные элементы имеют одного общего предшественника — стволовую кроветворную клетку. При ее делении образуются клетки, которые в дальнейшем превращаются либо в эритроциты, либо в лейкоциты, либо в тромбоциты.

Гематокрит. Отношение объема, приходящегося на форменные элементы, к общему объему крови носит название гематокрит. Этот показатель выражается в процентах и составляет в норме 40—45 %.

Он является довольно стабильной константой. Однако на его изменение может влиять ряд факторов. После избыточного приема воды гематокрит уменьшается — кровь как бы разбавляется водой. Такое состояние называется гиперволемией. Тяжелая физическая нагрузка, высокая температура внешней среды вызывают потерю организмом воды. Гематокрит при этом возрастает. Объем крови в таких ситуациях, как правило, уменьшается, что носит название — гиповолемия.

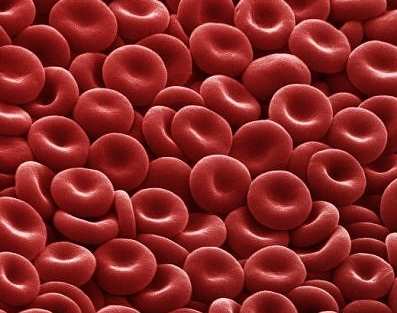

Эритроциты (таблица А.2)

Эритроциты, или красные кровяные клетки, составляют самую значительную часть форменных элементов. Их количество в норме в 1 литре крови у женщин составляет 4 — 4,5 * 1012 (4 — 4,5 млн. в 1 мм3), у мужчин 4,5 — 5 * 1012 (4,5 — 5 млн. в 1 мм3).Основная функция эритроцитов — перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким. Для выполнения этой функции они имеют специфическое строение и состав. 95 % их массы занимает железосодержащий белок — гемоглобин. Следует отметить, что собственные потребности эритроцитов в кислороде чрезвычайно малы. Энергию для основных жизненных процессов эти клетки получают путем анаэробного окисления глюкозы.

Зрелые эритроциты лишены ядра. Однако их предшественники, находящиеся в красном костном мозге, первоначально имеют ядро, но теряют его по мере созревания. Для нормального образования и созревания эритроцитов в красном костном мозге необходимо достаточное поступление железа, витаминов В6, В9, B12. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска, способного к деформации. Благодаря этому свойству они, имея размер 7 — 8 мкм, могут проникать в кровеносные капилляры диаметром менее 6 мкм. На поверхности красных кровяных клеток имеются специальные белки-маркеры, которые являются антигенами групп крови. Продолжительность жизни эритроцитов достигает 120 дней. По истечении этого срока они попадают в селезенку, где и разрушаются. Поэтому селезенку образно называют «кладбищем эритроцитов». В случае недостаточного количества эритроцитов из красного костного мозга в кровь в большом количестве поступают еще не созревшие предшественники эритроцитов — ретикулоциты. Эти клетки содержат гемоглобин в меньшем количестве, чем зрелые формы.

В течение короткого времени они окончательно созревают, превращаясь в эритроциты. Количество ретикулоцитов характеризует функциональную активность красного костного мозга. В норме они составляют 0,5—1,2 % от всех клеток крови.

Гемоглобин. Основная функция красных кровяных клеток осуществляется благодаря наличию в них гемоглобина. Именно он и придает крови характерный красный цвет. Молекула гемоглобина состоит из железосодержащей части — гема, и белковой части — глобина.

Одна молекула гемоглобина способна переносить четыре молекулы кислорода. В капиллярах легких кислород диффундирует (перемещается) через альвеолярно-капиллярный барьер и соединяется с этим белком. Образуется так называемый оксигемоглобин. Кровь, содержащая большое количество кислорода, называется артериальной.

Углекислый газ из межклеточной жидкости попадает в плазму крови. При соединении СО 2 с гемоглобином образуется карбгемоглобин. Следует отметить, что углекислый газ может транспортироваться к легким и без связи с гемоглобином. Бедная кислородом кровь имеет более темную окраску и называется венозной.

Помимо кислорода и углекислого газа с гемоглобином могут связываться и другие вещества. Одним из наиболее опасных является соединение этого белка с угарным газом, которое называется карбоксигемоглобином. Сродство угарного газа к гемоглобину в 300 раз больше, чем у кислорода. Карбоксигемоглобин не может переносить 02. В результате этого возникает гипоксия — кислородное голодание.

Многие вещества, соединяясь с гемоглобином, изменяют степень окисления железа с +2 (в норме) до +3. В результате образуется метгемоглобин, который также не может принимать участия в транспорте кислорода.

Количество гемоглобина определяют с помощью гемометра Сали. В 1 л крови у мужчин содержится 130— 160 г гемоглобина, у женщин — 120—140 г. Относительное содержание гемоглобина в эритроцитах отражает цветовой показатель, нормальные значения которого находятся в пределах 0,86—1,05. Повышение цветового показателя более 1,05 свидетельствует об увеличении размеров эритроцитов. Понижение значений менее 0,86 говорит либо о небольших размерах красных кровяных клеток, либо об уменьшении содержания в них гемоглобина.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). B обычных условиях эритроциты взвешены в плазме крови. Относительная плотность плазмы составляет 1,020—1,030, что меньше удельного веса эритроцитов (1,090—1,100), т.е. эритроциты тяжелее плазмы. В сосудистом русле, несмотря на разницу в плотности эритроцитов и плазмы, они равномерно распределены по всему объему плазмы. Это обусловлено непрерывным движением крови по сосудам.

При заборе крови в пробирку (предварительно добавляют противосвертывающее вещество) эритроциты под действием силы тяжести перемещаются на дно пробирки, а плазма крови остается в верхней ее части. Скорость оседания эритроцитов определяют как скорость смещения книзу границы раздела двух сред: плазмы крови и эритроцитов. Нормальные значения СОЭ для мужчин составляют 1 —10 мм/ч, а для женщин 2—15 мм/ч. Скорость оседания эритроцитов зависит больше от состава плазмы крови, чем от свойств самих эритроцитов. При повышении в крови концентрации глобулинов или фибриногена, СОЭ возрастает. Показатель увеличивается и при различных инфекционных, воспалительных заболеваниях, беременности, травмах и др.

Анемия (малокровие). Это недостаточное для поддержания нормальной жизнедеятельности организма содержание эритроцитов или гемоглобина в них. Различают следующие типы анемий: геморрагическую, дефицитную (железодефицитную, витаминодефицитную), гемолитическую и апластическую. При массивной кровопотере, когда организм не способен в короткие сроки воспроизвести то количество эритроцитов, которое было потеряно через рану, развивается геморрагическая анемия.

При разрушении (гемолизе) эритроцитов развивается гемолитическая анемия. При этом гемоглобин выходит из этих клеток. Незащищенный мембраной эритроцита он не способен выполнять функцию транспорта кислорода и подвергается разрушению в соответствующих органах. Такое состояние наблюдается, например, при малярии, под действием определенных химических веществ, ядов, при резус-конфликте, несоблюдении правил переливания крови.

При недостаточном поступлении в организм железа развивается железодефицитная анемия. Возможно возникновение малокровия вследствие недостаточного поступления в организм некоторых витаминов (В6, В9, В 12 ).

Кроме того, анемия может развиваться из-за уменьшения выработки форменных элементов крови в красном костном мозге — апластическая анемия. Такое состояние возникает при лейкозах, лучевой болезни.

Анемии сопровождаются различными изменениями в анализах крови: гематокрит, количество эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина, цветового показателя, СОЭ. Данные этих показателей помогают правильно и точно поставить диагноз больному.

Лейкоциты (таблица А.3)

Лейкоциты, или белые кровяные клетки, отвечают в организме за иммунитет. Их общее количество в 1 л в норме составляет 4 — 9 * 10 9. Они крупнее эритроцитов и имеют ядро. Лейкоциты могут изменять свою форму, многие из них способны переходить из просвета кровеносных сосудов в ткани.

Лейкоциты делят на две группы: зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты). К гранулоцитам относят: нейтрофилы (нейтрофильные лейкоциты), эозинофилы (эозинофильные лейкоциты), базофилы (базофильные лейкоциты). Все они характеризуются наличием зернистости в цитоплазме. В зернах содержатся ферменты, которые способны уничтожать чужеродные агенты и различные биологически активные вещества: гистамин, гепарин и др. К незернистым лейкоцитам относят моноциты и лимфоциты.

Нейтрофилы выполняют функцию фагоцитоза микроорганизмов и инородных веществ за счет специальных ферментов, которые разрушают оболочку микроорганизмов. Нейтрофилы составляют 55—70 % всех лейкоцитов. Большую часть их общего количества составляют зрелые формы, имеющие сегментированное ядро (сегментоядерные). Примерно 2 —5 % лейкоцитов составляют молодые формы, называемые палочкоядерными нейтрофилами.

Базофилы (до 1 % всех лейкоцитов) принимают участие в развитии аллергических реакций, обеспечивают миграцию других лейкоцитов в ткани. Эти функции они обеспечивают за счет наличия в их гранулах биологически активных веществ, в первую очередь гепарина и гистамина, которые освобождаются по мере необходимости.

Эозинофилы (2 — 5 %) ограничивают выраженность аллергических реакций. Их действие противоположно функциям базофилов: они фагоцитируют биологически активные вещества и аллергены.

Моноциты — самые крупные из лейкоцитов. Моноциты фагоцитируют не только чужеродные агенты, но и собственные клетки организма в случае их повреждения и гибели. Их называют макрофагами. Количество моноцитов составляет 6—8 % от всех лейкоцитов.

Лимфоциты, помимо крови, содержатся также и в лимфе. Они подразделяются на Т- и В-лимфоциты. Общее их количество 25 — 30 % всех лейкоцитов. Эти клетки имеют крупное ядро и окружающий его узкий ободок цитоплазмы.

Лимфоциты образуются в красном костном мозге. В дальнейшем они с током крови и лимфы разносятся в центральные органы иммунной системы: тимус и аналог сумки Фабрициуса. В этих органах происходит их превращение соответственно в Т- и В-лимфоциты. Из тимуса и аналога сумки Фабрициуса лимфоциты попадают в периферические органы иммунной системы: лимфатические узлы, селезенку, лимфоидные образования желудочно-кишечного тракта. Здесь они непосредственно контактируют с микроорганизмами и происходит их специализация: они приобретают способность распознавать и уничтожать определенные виды микроорганизмов. Тем самым формируется специфический иммунный ответ.

При попадании в организм чужеродных агентов В-лимфоциты под действием некоторых классов Т-лимфоцитов превращаются в плазматические клетки. Последние вырабатывают особые белки — антитела (иммуноглобулины). Иммуноглобулины способны присоединяться к проникшим микроорганизмам, делая их менее устойчивыми к клеткам-фагоцитам.

Процентное содержание различных типов лейкоцитов от их общего числа называется лейкоцитарной формулой (таблица А.4). Увеличение содержания лейкоцитов называется лейкоцитозом; снижение количества лейкоцитов — лейкопенией. Последнее развивается вследствие воздействия на человека ионизирующего излучения, различных химических веществ, при некоторых вирусных и бактериальных инфекциях, поражении костного мозга. Характерные изменения в лейкоцитарной формуле помогают врачу правильно поставить диагноз. Например, при острых воспалительных заболеваниях в крови повышается содержание лейкоцитов, прежде всего нейтрофилов.

При гельминтозах, бронхиальной астме возрастает количество эозинофилов.

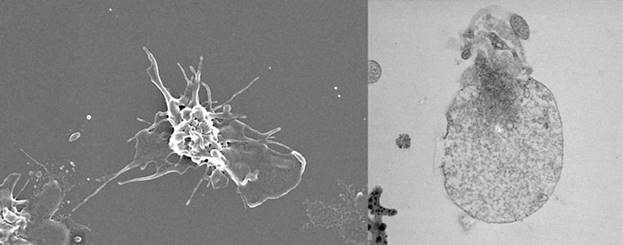

Тромбоциты (рисунок А5)

Свертывающая и противосвертывающая системы крови.

Как известно, при нарушении целостности какой-либо ткани организма из раны определенное время истекает кровь. Количество ее зависит от локализации ранения и объема повреждения. Вскоре на поверхности раны образуется тромб, предотвращающий дальнейшее кровотечение. Суть процесса свертывания крови заключается в образовании из определенных элементов крови сгустка плотной консистенции. Этот кровяной сгусток называется тромбом.

В свертывании крови большое значение имеют тромбоциты, или кровяные пластинки. Их количество в 1 л крови составляет 180 — 360 *10 9. Тромбоциты по сути своей не являются полноценными клетками. Они образуются в красном костном мозге в результате отщепления фрагментов цитоплазмы от гигантской клетки — мегакариоцита. Ядра они не содержат, имеют размеры 2 — 5 мкм.

Продолжительность жизни кровяных пластинок 5 —8 дней. Снижение тромбоцитов в крови характерно для некоторых наследственных заболеваний (наследственные тромбоцитопении). При повреждении сосуда тромбоциты фиксируются на поврежденной поверхности. Они склеиваются между собой и формируют так называемый тромбоцитарный тромб.

В плазме крови постоянно содержатся 13 факторов свертывания. Основными из них являются ионы кальция, протромбин, фибриноген, тромбопластин. Ряд факторов свертывания крови синтезируется в печени. Процесс окончательного образования тромба представляет собой цепь реакций с участием всех факторов свертывания.

Сущностью его является превращение растворимого белка фибриногена в нерастворимый фибрин. Этот процесс осуществляется под действием фермента тромбина. Последний образуется из протромбина под влиянием ряда факторов свертывания, в том числе, ионов кальция. Фибрин оседает в виде сети нитей, между которыми находятся застрявшие в них клетки крови. В результате этих процессов образуется прочный фибриновый тромб.

Некоторые люди страдают тяжелым наследственным заболеванием — гемофилией. Из-за генетических аномалий у них не синтезируются в достаточном количестве VIII (антигемофильный глобулин А) и IX (антигемофильный глобулин В) факторы свертывания крови. При этом даже при небольших повреждениях возникают обильные, трудно поддающиеся остановке кровотечения. Современная гемостатическая терапия гемофилии основана на применении как замещающей терапии факторами свертывания крови, так и других гемостатических препаратов. Разработка рекомбинантных концентратов факторов крови FVIII и FIX существенно изменила принципов терапии гемофилии, качество и длительность жизни больных детей.

Помимо свертывающей системы в организме существует также противосвертывающая система. Без нее вся кровь в считанные минуты свернулась бы прямо в сосудистом русле. К веществам, препятствующим образованию тромба (антикоагулянтам), относится гепарин. Он способен нейтрализовать тромбин, и в результате этого фибриноген не превращается в фибрин. Образовавшийся тромб может быть разрушен ферментом фибринолизином (плазмином). Он способен растворять фибрин.

В организме существует постоянный баланс между свертывающей и противосвертывающей системами. При его нарушении могут возникать тяжелые заболевания, сопровождающиеся либо массивными кровотечениями, либо образованием внутрисосудистых тромбов.

Определение количества форменных элементов осуществляют в счетной камере Бюркера с нанесенной сеткой Горяева. Исследование проводят с помощью микроскопа по специальной методике.

Сейчас для подсчета форменных элементов также применяют современные счетчики и анализаторы клеток.

Группы крови

Еще в древние времена было замечено, что большая потеря крови при ранении ведет к быстрой гибели раненого. Однако практически все первые попытки перелить кровь от здорового человека больному были обречены на неудачу. Только в начале XX в. после открытия австрийским ученым К.Ландштейнером групп крови стало возможным переливание этой жидкой ткани.

Эритроциты человека имеют на поверхности своей мембраны особые белки — агглютиногены, которые выполняют роль специфических маркеров — антигенов. В сыворотке крови человека постоянно циркулируют специальные антитела — агглютинины.

В настоящий момент известно довольно большое количество систем групп крови. Однако основными из них являются две: система АВ0 и резус-фактор. Группа крови в течение жизни не изменяется.

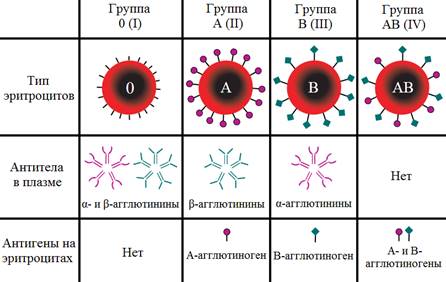

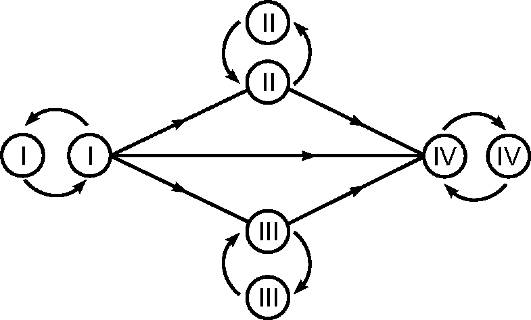

Система АВ0 (рисунок А.6). На эритроцитах находятся две разновидности белка –агглютиногена. Один из них обозначается как А, другой — В. При этом в сыворотке находятся агглютинины либо а (альфа), либо β (бета). У одного человека агглютиногены и агглютинины не могут быть соименными. При попадании с чужой кровью эритроцитов, чьи белки-маркеры совпадают по названию с антителами (А — а; В — β), происходит агглютинация — склеивание и разрушение эритроцитов.

Из разрушенных эритроцитов в плазму выходит гемоглобин. Этот процесс называется гемолизом. Поэтому большинство первых попыток переливания крови до открытия К. Ландштейнера были неудачными, поскольку реакция агглютинации эволюционно сложилась как защитная, направленная на сохранение индивидуальности антигенного состава организма.

По системе AB0 выделяют четыре группы крови. У лиц с первой группой крови — 0 (I) на мембранах эритроцитов нет ни А, ни В агглютиногенов, в плазме их крови находятся агглютинины α и β.

Вторая группа крови характеризуется наличием на эритроцитах

агглютиногена А, при этом в сыворотке циркулируют β-агглютинины. Обозначение этой группы крови — А(II). У людей с В(III) группой на эритроцитах находятся Β-агглютиногены; в сыворотке — α-агглютинины. Люди с четвертой группой крови АВ(IV) на поверхности эритроцитов имеют и А-, и В-агглютиногены, в их сыворотке отсутствуют агглютинины.

Установлено, что людей с первой группой крови — 34 %, вторая группа крови встречается у 38 %; третья группа — у 20 %, четвертая встречается гораздо реже — у 8 %.

Резус-фактор. Это еще один белок-маркер. У 85 % людей он присутствует на поверхности эритроцитов, поэтому их кровь резус-положительная (Rh+). У остальных людей нет резус-фактора, следовательно, их кровь резус-отрицательная (Rh-). Наличие или отсутствие этого белка у человека будет индивидуальной особенностью, а не патологией.

У резус-отрицательных людей в обычных условиях антитела к данному белку-маркеру не вырабатываются. Они появляются только при попадании в их организм эритроцитов, имеющих на своей поверхности резус-фактор. Следует отметить, что выработка антирезус-антител происходит довольно медленно. Поэтому наибольшую опасность представляет повторный контакт с резус-положительной кровью. Все это сопровождается возникновением агглютинации, как и при переливании крови, несовместимой по системе АВ0. Такая возможность существует в следующих случаях:

1) повторное переливание резус-положительной крови резус-отрицательному реципиенту;

2) формирование резус-конфликта возможно при беременности резус-отрицательной женщины резус-положительным плодом (наследование этого фактора от отца); при этом первая беременность может протекать нормально, однако внутриутробное развитие второго ребенка приводит к осложнениям, так как в организме матери образуются антирезус-антитела против эритроцитов плода, эти антитела попадают в его организм и происходит гемолиз, который может привести к гибели ребенка или развитию внутриутробной патологии (гемолитическая болезнь новорожденного).

В настоящее время при ранней диагностике данного состояния проводится ряд мероприятий, позволяющих исключить гемолиз и формирование каких-либо отклонений в развитии плода.

Переливание крови. Донорство

Переливание крови называется гемотрансфузией. Человек, который отдает свою кровь для переливания, называется донором, тот, кто ее получает — реципиентом. В настоящий момент доноров обязательно обследуют на носительство ВИЧ, гепатита и ряда других заболеваний.

Реципиенту в настоящее время можно переливать только кровь его

группы как по системе АВ0, так и по резус-фактору. В экстренных ситуациях (военные конфликты, стихийные бедствия) возможно переливание разногруппной крови от одного человека другому по правилу «разведения»: агглютинины донора в расчет не принимаются. Агглютинины донора, как правило, не влияют на эритроциты реципиента. Связано это с тем, что они растворяются в сыворотке реципиента и их концентрация в крови оказывается недостаточной для агглютинации большого количества эритроцитов. Правило разведения представлено на рисунке А.7.

Исходя из этого становится понятным, что универсальным донором является человек с первой группой крови, а универсальным реципиентом — с четвертой.

Забор крови, ее хранение осуществляются в отделениях, станциях и центрах переливания крови. Сама же процедура гемотрансфузии требует к себе весьма пристального отношения со стороны медицинского персонала. Совместимость крови донора и реципиента неоднократно проверяется. Непосредственно переливание крови проводится под постоянным контролем врача. Ошибки в определении групп крови, при ее хранении, неправильном переливании могут привести к тяжелым осложнениям и даже гибели пациента.

Список использованных источников:

1. Анатомия и физиология человека: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И.В.Гайворонский, Г.И.Ничипорук, А. И. Гайворонский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 496 с.

2. Постникова, М. И. особенности наследования отрицательного резус-фактора человека / М. И. Постникова // Молодежная наука и современность: Материалы 88 Международной научной конференции студентов и молодых ученых. В 4-х томах, Курск, 20–21 апреля 2023 года. Том I. – Курск: Курский государственный медицинский университет, 2023. – С. 241-243.

3. Лесничий, В. В. Структурно-функциональная характеристика клеток периферической крови людей, подвергшихся воздействию факторов радиационной аварии: специальность 14.00.16 : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Лесничий Валерий Владимирович. – Санкт-Петербург, 1996. – 24 с.

4. Видиборець, С. В. Гемофілія / С. В. Видиборець, Ю. Ю. Дерпак, Ю. Ю. Попович // Семейная медицина. – 2018. – №. 6(80). – С. 61-66. – DOI 10.30841/2307-5112.6.2018.169142.

5. Орынбасарова, К. Қ. Современные методы лечения гемофилии у детей / К. Қ. Орынбасарова, Н. К. Жетпісбаева // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2015. – № 2. – С. 162-166.

6. https://bioniq.ru/media/post/analiz-krovi-leykocity.

7.https://elementy.ru/nauchnopopulyarnaya_biblioteka/433302/Kak_trombotsity_uskoryayut_svyortyvanie_krovi

8.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ABO_blood_type_ru.png

Приложение А

Рисунок А.1 – Состав крови

Рисунок А.2 – Эритроциты

Рисунок А.3 – Схематичное изображение лейкоцитов

Таблица А.4 – Лейкоцитарная формула взрослого здорового человека

Рисунок А.5 – Тромбоциты, фото с электронного микроскопа.

Почувствовав, что стенка кровеносного сосуда повреждена, тромбоциты активируются. Обычные активированные тромбоциты (слева; фото со сканирующего электронного микроскопа) делаются плоскими и образуют, подобно амёбам, многочисленные выросты мембраны; сверхактивированные, или прокоагулянтные, тромбоциты (справа; фото с просвечивающего электронного микроскопа) превращаются в шар и становятся площадкой для сборки и активации ферментативных комплексов аппарата свёртывания крови. Фото Михаила Пантелеева, МГУ

Рисунок А.6 – Группы крови по системе АВ0

Рисунок А.7 – Переливание крови по правилу «разведения»

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.