Министерство спорта Российской

Федерации

Министерство спорта Российской

Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» Федерация компьютерного спорта России

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ (КИБЕРСПОРТ):

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции

(в формате интернет-конференции)

16 – 20 декабря 2014 года

Москва 2015

УДК 796:004

К 63

ISBN 978-5-905760-39-6

Компьютерный спорт (киберспорт): проблемы и перспективы: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (в формате интернетконференции) 16–20 декабря 2014 г. – М.: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2015.

– 87 с.

В сборник включены материалы теоретических и эмпирических исследований по актуальным вопросам развития компьютерного спорта участников III Всероссийской научно-практической конференции «Компьютерный спорт (киберспорт): проблемы и перспективы».

Материалы предназначены для специалистов-практиков, научных работников, педагогов, преподавателей, соискателей, аспирантов, магистрантов, могут быть интересны для студентов различных вузов, специализирующихся в области компьютерного спорта. Материалы печатаются в редакции авторов.

ISBN 978-5-905760-39-6

© ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2015

© Федерация Компьютерного спорта России, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Горбаченко А.Ф.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ

КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА РОССИИ ……………………………......... 5

Атемасов А.А.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА …………………….. 6

Боков И.А.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ШКОЛЬНИКОВ ……………………………………………………………….. 7

Воронов А.Б.

АНТАГОНИЗМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ ……………………………………………… 9

Гацунаев А.Н.

КИБЕРСПОРТ = СПОРТ ?! …………………………………………………… 11

Джафаров Д.Ф.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ШАХМАТЫ ……………………………………………….. 13

Корчемная Н. В.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 1

КИБЕРСПОРТСМЕНОВ …………………………………………………… 166

Майорова Л.В.

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 2

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР …… 22

Левушкин С.П., Мещеряков А.В., Соловьева Е.В.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ …………………… 2626

Мещеряков А.В., Новоселов М.А., Скаржинская Е.Н.

АКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 3

ИГРАХ ………………………………………………………………………. 34

Мовчан И.А.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ШКОЛЬНИКОВ ………………………………………………………………… 40

Назарова Е.В.

КИБЕРСПОРТ И БИЗНЕС: ОБЗОР ТОЧЕК РОСТА И

СОТРУДНИЧЕСТВА ..……………………………………………………… 44

Новоселов М.А.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КИБЕРСПОРТА»…… 46

Новоселов М.А., Олекминская П.М.

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ 50

СЕНСОРНЫХ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ ………..…………………………………

Пирогов В.А. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

ТРЕНЕРОВ-ПЭЙНТБОЛИСТОВ …………………………………………… 56

Пирогов В.А.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ

КОММУНИКАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ ЮНЫХ ПЭЙНТБОЛИСТОВ ………65

Скаржинская Е.Н., Джафаров Д.Ф.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ 6666

Скаржинская Е.Н., Новоселов М.А., Сурконт К.В. КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ (КИБЕРСПОРТ) – ВИД СПОРТА ? ..……………69

Соловьева Е.В.

ЗАВИСИМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР ………….. 80

Стрельникова И.В., Стрельникова Г.В.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК КОМПОНЕНТ ТРЕНИРОВОЧНОГО 8

ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ……………… 843

Стрельникова И.В., Стрельникова Г.В.

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР …………………86

К ОТКРЫТИЮ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ СПОРТУ

Горбаченко А.Ф.,

Президент Федерации компьютерного спорта России

Уважаемые участники интернет-конференции! Рад приветствовать вас на Всероссийской научно-практической конференции «Компьютерный спорт (киберспорт): проблемы и перспективы». Уже третий раз РГУФКСМиТ гостеприимно принимает нас на научном форуме, где мы имеем возможность обсудить вопросы компьютерного спорта и смежных сфер, поделиться опытом и достижениями, рассказать о проделанной работе.

Компьютерный спорт продолжает развиваться. Завоевывают популярность новые игры, появляются новые соревнования. Сделаны первые шаги по признанию компьютерного спорта Международным конвентом «Спорт-Аккорд». Проводится работа по стандартизации правил соревнований.

Также постепенно оформляется база по исследованию психики и физиологии киберспортсменов, что, я надеюсь, послужит основой для специальной подготовки спортсменов к соревнованиям в будущем, а также позволит расширить и правильно использовать прикладное значение компьютерного спорта.

Этим и другим вопросам посвящена сегодняшняя интернет-конференция.

От лица Федерации выражаю огромную благодарность Российскому государственному университету физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, особенно кафедре Теории и методики интеллектуальных видов спорта, без стараний которой проведение настоящей конференции было бы невозможным. Большое спасибо Министерству спорта Российской Федерации, благодаря которому конференция получила статус Всероссийской, что свидетельствует о том, что компьютерный спорт, не только как социальное явление, но и как вид спорта имеет большие перспективы для успешного развития в нашей стране.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА

Атемасов А.А., студент кафедры ТиМ ИВС

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва

Почти каждый ребенок в возрасте от 10 до 16 лет хотя бы один раз пробовал играть в компьютерную игру. Мальчики занимаются компьютерными играми гораздо более интенсивно, чем девочки.

В качестве наиболее распространенных: игры на ловкость и компьютерные варианты спортивных игр; логические игры, являются наименее распространенными. Тревожным сигналом, является все большее распространение игр агрессивного содержания, а также проповедующих насилие, расизм.

Распространение тех или иных компьютерных игр тесно связано с их предпочтением подростками. Наивысший рейтинг имеют игры, требующие ловкости, и спортивные; затем идут "боевые" игры, а также игры с элементами насилия.

Некоторые данные наводят на мысль о том, что выбор подростком компьютера в качестве хобби в большой степени обусловлен позицией родителей. Так, оказалось, что родители подростков, которые заняты с компьютером, имеют более высокий образовательный уровень, чем родители подростков, которые увлекаются другими видами хобби. Видимо, высокообразованные родители лучше осознают роль компьютера в интеллектуальном развитии их ребенка и создают благоприятную атмосферу для занятий этим видом хобби.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

Боков И.А., студент кафедры ТиМ ИВС

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва

Движение – это жизнь. Об этом знает каждый человек. Тот факт, что двигательная активность полезна для организма, бесспорен. Мышцы и нервы формируются в школьном возрасте, на уроках физкультуры и в этом им помогает двигательная активность.

Порой компьютерные игры мешают школьникам заниматься двигательной активностью. И я считаю, что в этом виноваты родители, которые не записывают своих детей в разного рода кружки, а просто винят во всем компьютер и больше ничего не делают. Из-за игр и малой подвижности у ребёнка уменьшается естественная потребность в движении, снижается двигательная активность вообще. А в результате развиваются расстройства ЦНС и внутренних органов, ожирение, формируются дефекты осанки.

Следовательно, важнейшей задачей школьного учреждения сегодня является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. А для этого необходима правильная организация двигательного режима ребёнка с одновременным обеспечением разнообразия двигательной деятельности, как по содержанию, так и по составу движений.

Однако когда ребенок приходит в школу, его усаживают за парту, и двигательная активность снижается на 50 процентов.

Физическая нагрузка крайне необходима детям! Она не только тренирует сердце и сосуды, готовя к жизни, но и развивает мышцы, сердечную мышцу.

Часто бывает такое, что двигаться школьникам помогают компьютерные игры или компьютерные приставки. Например, Xbox Kinect и разнообразные игры к нему, помогают школьнику двигаться и весело проводить время. Компьютер, никогда не был врагом человеку. Компьютер всегда помогал, и теперь помимо мозговой деятельности, добавилось и двигательная активность.

Я предлагаю пройти родителям и детям небольшую анкету.

Анкета для родителей:

1. Владеете ли вы компьютером?

2. Имеется ли у вас дома выход в Интернет?

3. Знаете ли вы, как использует компьютер ваш ребенок?

4. Если у вас нет компьютера, разрешаете ли вы своему ребенку посещать Интернет?

5. В какие компьютерные игры играет ваш ребенок?

6. Соблюдает ли ваш ребенок режим в использовании компьютера?

7. Считаете ли вы, что компьютер – вещь в доме необходимая?

8. Связываете ли вы будущую профессию вашего ребенка с использованием компьютера?

Анкета для учащихся:

1. Знаешь ли ты, что такое компьютер?

2. Есть ли у тебя дома компьютер?

3. Владеют ли твои родители компьютером?

4. В какие компьютерные игры ты играешь чаще всего?

5. Сколько времени в день ты проводишь за компьютером?

6. Что ты можешь сделать на компьютере сам?

Безусловно, главную роль двигательной активности играет урок физкультуры в школе, на которых ученики обязаны заниматься разного рода физическими упражнениями. Двигательный режим в школе складывается из самостоятельной двигательной деятельности и организованных физкультурных мероприятий: утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, подвижные игры, спортивные игры и развлечения.

В любое время года дети должны находиться на воздухе. Оздоровительное значение прогулки несоизмеримо возрастает, если она насыщена разнообразной, увлекательной деятельностью. Сочетание движений с воздействием свежего воздуха является эффективным средством закаливания детей. Движения предохраняют организм от переохлаждения. Во время энергичного движения увеличивается потребность организма в кислороде, усиливается дыхание, кровообращение, совершенствуются его физиологические возможности.

Резюмируя, следует отметить, что двигательная активность очень важна для школьников, и в этом школьнику может помочь компьютер и родители должны помнить об этом.

АНТАГОНИЗМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ

Воронов А.Б., преподаватель кафедры ТиМ ИВС

Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва

В настоящее время достаточно сложно встретить четкое, аргументированное и главное обоснованное, с приведёнными параметрами, их оценочными величинами и описанием базовых функциональных особенностей, определение необходимости применения подхода коллективного взамен индивидуального к решению некой конкретной проблемы.

Вопросы применения коллективных решений изучаются достаточно давно. Этими вопросами весьма активно интересовались различные организаторы ещё до нашей эры. В подавляющем большинстве случаев этот интерес был связан с решениями военных вопросов. Но совсем не потому, что более многочисленное племя с гораздо большей вероятностью отобьёт добытого мамонта у соседнего племени. Находчивый участник малого племени может одержать верх над «интервентами», но главную задачу – «доставить добытого мамонта на территорию родного племени с наименьшими потерями», скорее всего, решить не сможет. И дело тут не в отсутствии у такого участника племени силы и ума, чтобы тащить мамонта на себе или перекатывать его по пересечённой местности. Дело в наличии огромного количества внешних факторов, которые начинают действовать против намерений указанного участника племени в его стремлении достичь поставленной цели.

Количество противодействующих выполнению задания факторов одним человеком во многих ситуациях несопоставимо велико с возможностями индивидуума противостоять набору негативных внешних факторов. Желание увеличить количество ресурсов (в данном случае – участников племени), действующих в «едином порыве» для достижения поставленной цели, органично вытекает из желания противостоять внешним негативным факторам.

А, поскольку сумма индивидуумов – это не один «суммарный индивидуум», то в такой ситуации возникает настоятельная необходимость решить, причём, эффективно, промежуточную задачу, вписывающуюся в техники взаимодействия систем – формирование единого подхода к оценке и методам достижения поставленной цели для группы участников.

Таким образом, основная цель, обусловленная необходимостью нахождения эффективного решения поставленной задачи – создание производительного и эффективного ресурса в виде совокупности организованных, эквивалентно мотивированных и компетентностно синхронизированных участников единого процесса. Именно такая совокупность подготовленных индивидуумов может и имеет право называться командой.

Формирование такого ресурса представляет собой последовательный и ступенчатый процесс с углублённой обратной связью.

Согласно работам Базарова Т. Ю. российского психолога, специалист в области психологии менеджмента, Доктора психологических наук, профессора

МГУ имени М. В. Ломоносова, «команда состоит из группы специалистов, принадлежащих к различным сферам организационной деятельности и работающих совместно над решением тех или иных проблем».

Под командой принято понимать общность участников коллектива, выполняющих работы по достижению как промежуточного (промежуточных) результата, так и конечной цели, как единое целое, и проявляющихпри этом максимально ответственный и инициативный подход к работе.

Однако, как в любой развивающейся системе в команде имеются различные процессы, влияющие на эффективность взаимодействия элементов системы (членов команды):

– в группе имеется лидер – в команде ответственность долевая в соответствии с компетенциями;

– в группе доминирует личная ответственность, в команде –

коллективная;

– группа делегирует принятие решения; команда принимает решение, выполняет и контролирует его исполнение с точки зрения максимальной эффективности.

В заключение можно заметить, что высокоэффективные команды, действуют как развивающаяся система. Группы, с разрешёнными и устранёнными внутренними противоречиями и негативными процессами имеют очевидную возможность организоваться в команду.

Основное назначение команды, как единого организма – адаптация к поставленной задаче и окружающей эту задачу среде.

КИБЕРСПОРТ = СПОРТ?!

Гацунаев А.Н., преподаватель кафедры ТиМ ИВС

Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва

Феномен киберспорта давно является предметом дискуссий различных социальных групп от ученых до подростков, играющих в компьютерные (сетевые) игры. Явление киберспорта сегодня настолько массово, что его невозможно игнорировать. Споры о том, является ли киберспорт разновидностью спорта традиционного, всем нам привычного идут на разных уровнях и в различных аспектах. В различных источниках определения спорта сводятся примерно к следующему: «Спорт – организованная по определённым правилам активность людей, направленная на сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей путем проведения соревнований». Таким образом, спорт представляет собой специфический вид физической или интеллектуальной активности, выполняемой во время состязаний, а также целенаправленную подготовку к ним при помощи тренировки.

Киберспорт, в той или иной степени (в зависимости от дисциплины и некоторых других факторов) соответствует и видению спортивных чиновников в лице Минспорта тому, что же такое вид спорта. Не будем вдаваться в бюрократические подробности, а рассмотрим проблемы киберспорта с другой стороны. В нашей стране с середины прошлого века спорту стало уделяться большое внимание государства – спорт культивировался и приветствовался везде. Спорт стал и важным объектом науки, благодаря спорту даже возникли некоторые виды прикладных наук. Двумя из основных проблем современного киберспорта являются отсутствие научно-методического и медицинского обеспечения. Последнее заслуживает особого внимания независимо от того войдет ли киберспорт в реестр видов спорта или останется явлением в себе хотя бы по причине своей массовости.

Сегодня увлеченность населения России киберспортом можно сравнить с занятиями спортом в прошлом веке на территории бывшего СССР. Киберспортом увлечены широкие слои населения различного возраста. При этом вид активности человека в киберспорте довольно специфичен, а медикобиологических исследований в этой сфере сегодня еще очень мало. Между тем, зачастую негативное отношение к киберспорту в государственных институтах не имеет под собой реальной подоплеки.

Еще хуже дела обстоят с подготовкой кадров и методическим обеспечением. На сегодняшний день только в одном вузе России сделан набор студентов на специализацию киберспорт, в то время как, по разрозненным данным в Азии существуют специальные учебные заведения для киберспортсменов.

Медико-биологические исследования начали проводиться в РГУФКСМиТ на группе студентов, поступивших на первый курс, занимающихся киберспортом (Dota 2). Киберспортсмены кафедры ТиМ интеллектуальных видов спорта РГУФКСМиТ регулярно тренируются и участвуют в турнирах, что делает их ценными испытуемыми. Пока спектр исследований ограничен измерениями реакции сердечно-сосудистой системы киберспортсменов на игру, а так же работой с психологом.

Так же, совместно с федерацией киберспорта России готовится свод правил и других регламентирующих документов для регистрации киберспорта в официальном реестре видов спорта. Поскольку института тренеров по киберспорту пока де факто не существует, к студентам приглашен в качестве наставника киберспортсмен, добившийся высоких результатов в подготовке профессиональной команды на международной арене.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ШАХМАТЫ

Джафаров Д.Ф., преподаватель кафедры ТиМ ИВС

Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва

Основная цель – изучение учебно-практического материала - электронных технологий, необходимого для работы тренеров по шахматам в секциях, кружках, детско-юношеских школах (ДЮСШ), спортивных детскоюношеских школах олимпийского резерва (СДЮШОР), школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ), в сборных командах производственных и физкультурных коллективов, районов, городов, областей, республик, владеющих теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного возраста, пола и квалификации.

1. Изучение теоретических положений и методов тренировки шахматистов; приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов всех уровней подготовленности; обеспечение их спортивного совершенствования.

2. Изучение передового отечественного и зарубежного опыта работы в области спортивной и общей педагогики, психологии, информатики и компьютерных технологий.

3. Развитие творческого мышления магистрантов, научного анализа эффективности тренировочного процесса, навыков самостоятельного ведения научных исследований, умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной практической деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов.

Развитие электронных шахмат предусматривает:

– овладение знаниями законов и положений, определяющих современное представление о компьютерных технологиях в шахматной теории, а также эволюции во взглядах на ее совершенствование;

– умение тренера по шахматам оценить эффективность действий спортсменов на основании опытных данных;

– изучение современных взглядов на методику обучения шахматной игре с помощью современных компьютерных программ, освоение базовых основ шахматной теории, стратегии и тактики, закономерностей игры в эндшпиле.

В процессе обучения на кафедре ТиМ ИВС студенты овладевают:

– знаниями, умениями и навыками организации, планирования и непосредственного контроля в обучении и тренировке шахматистов с применением компьютерных программ от уровня начинающего до высших

разрядов;

– знаниями, умениями и навыками организации и проведения соревнований на разных уровнях и с разным квалификационным составом (от новичка до мастера);

– методикой работы тренера по шахматам с различными категориями шахматистов.

Интернет – одно из проявлений новейших компьютерных технологий, предоставляющий его пользователям поистине неограниченные возможности. Структурная единица Интернета – Сайт. Интернет – новая ступень в развитии шахмат (показ типовых приемов или комбинации). Оперативность информации и возможность быстрейшей ее переработки.

Практическая работа в сети Интернет

1. Информационно-поисковая шахматная система "Chess Assistant", модификаций которой в настоящее время насчитывается до десяти: «Chess base», «Chessmaster- 8000»/ последняя версия /, «Rebel-8,0, «Fritz-6,0», «Hiarcs-

6,0», «Mefisto» и др.,

2. Шахматные компьютерные программы: Rebel, Hiarcs, Genius,

Chessmaster, Junior, Fritz , Chess Assistant, Chess Base и др.

|

Подготовить 3-5 основных дебютов за белых и за черных |

Не заучивать наизусть. Усвоить основную идею дебюта |

Дать самостоятельну ю оценку дебюта на основе глубокого анализа |

Изучить основные варианты дебюта и их разветвлени я |

Составить план игры при переходе от дебюта к миттельшпил ю |

Рис.1. Схема подготовки шахматиста в дебюте

Общие вопросы методики использования шахматных компьютерных программ

1. Создание автоматизированных картотек и информационно-поисковых систем /ИПС/, позволяющих изучить в короткое время огромную информацию о теоретических вариантах и будущих соперниках;

2. Анализа ряда шахматных окончаний / благодаря ретроспективному методу подученные результаты являются исчерпывающими и не могут быть оспорены/.

3. Тренировки / в качестве спаринг-партнеров/ шахматистов, уровень класса которых ниже или равен классу игры данной шахматной программы.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КИБЕРСПОРТСМЕНОВ

Корчемная Н. В., старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

Московский государственный технологический университет

«СТАНКИН»,

г. Москва

Актуальность темы обусловлена становлением информационного общества в Российской Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р (ред. от 15.08.2012) «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011– 2020 годы)». Одной из задач которого является развитие технической и технологической основы становления информационного общества [1].

Так же актуальность определяется большой популярностью киберспорта. По компьютерному спорту проводятся соревнования на государственном, региональном, международном уровне, с участием огромного числа спортсменов [2].

Однако любому виду спорта присущи определённые профессиональные заболевания спортсменов, и киберспорт не является исключением. Основным способом продления творческого и спортивного долголетия спортсменов является профилактика профессиональных заболеваний.

Цель работы – определить способы профилактики профессиональных заболеваний киберспортсменов.

Задачи:

– установить основные профессиональные заболевания

киберспортсменов;

– выявить современные средства контроля и поддержания здоровья, которые можно использовать для профилактики данных заболеваний.

Объект – профессиональные заболевания киберспортсменов.

Предмет – способы профилактики профессиональных заболеваний киберспортсменов.

Для компьютерного спорта, как и для любого другого вида спорта, характерна специальная подготовка к соревнованиям, а для достижения высоких результатов на них тренировка должна быть достаточно продолжительной. Кроме прочего, школьники и студенты используют компьютер для выполнения домашних заданий, общения с друзьями, покупок товаров и услуг. Всё это приводит к уменьшению двигательной активности и длительной, непрерывной работе, при которой зрение сфокусировано на близком предмете, что может быть усугублено и неправильной организацией эргономического базиса. Следовательно, основными профессиональными заболеваниями киберспортсменов являются заболевание опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

С целью профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимо: во-первых, сформировать у киберспортсменов умение во время работы за компьютером сохранять правильную осанку и научить обустраивать рабочее место (подбирать мебель, устанавливать компьютер); во-вторых, уделять внимание физическому воспитанию, и помочь в этом могут недавно появившиеся аппаратно-программные приложения контроля здоровья и физической активности (фитнес платформы «Nike + Running App», «Runtastic», «Reebok Fitnes», «S Health», «Just 6 Weeks»; спортивные часы и браслеты: «Garmin Vivosmart», «Huawei TalkBan», «Withings Activite», «Runsense», «SmartBand», «Sony Smartwatch 3» и др.).

Данные аппаратно-программные приложения предоставляют возможность:

– заниматься по программе, учитывающей индивидуальные особенности человека;

– правильно организовывать занятия, с учетом рекомендаций приложения;

– составлять программы питания;

– формировать собственную базу данных, показывающую динамику результатов занятий и функционального состояния организма.

Аппаратно-программные приложения контроля здоровья и физической активности могут быть оснащены дополнительными устройствами: GPS, компасом, шагомером, секундомером и др.

Для профилактики заболеваний органов зрения можно использовать программы здоровья для работы за компьютером («Clarity», «ИНГРА хранитель глаз», «EyeLoveU 3.5.4» и др.).

Такие программы позволяют:

– следить за временем непрерывной работы и временем отдыха при работе за компьютером,

– пользователю самому указать продолжительность времени, которое он бы хотел работать за компьютером, продолжительности времени отдыха, и уведомляет пользователя о наступлении перерывов, и соответственно их окончаниях,

– определять, сколько времени пользователь работал за компьютером;

– подбирать специальные комплексы упражнений для предотвращения развития зрительного утомления при работе с компьютером (упражнения для глаз, спины, шеи и рук).

Эти программы практически невозможно использовать во время тренировочного и соревновательного процесса, но при выполнении любой другой работы за компьютером это вполне реально.

Все программы здоровья можно разделить на 2 группы (рис. 1):

а) программы здоровья для работы за компьютером (помогающие

соблюдать гигиенические требования для сохранения зрения)

б) программы контроля здоровья и физической активности (для занятий

физическим воспитанием).

Рис. Программы здоровья

Выводы по результатам исследования

1. Основными профессиональными заболеваниями киберспортсменов являются заболевание опорно-двигательного аппарата и органов зрения;

2. К современным средствам контроля и поддержания здоровья, которые можно использовать для профилактики данных заболеваний относятся:

1) программы здоровья для работы за компьютером, помогающие соблюдать гигиенические требования для сохранения зрения («Clarity»,

«ИНГРА хранитель глаз», «EyeLoveU 3.5.4» и др.);

2) программы контроля здоровья и физической активности (фитнес платформы «Nike + Running App», «Runtastic», «Reebok Fitnes», «S Health»,

«Just 6 Weeks», спортивные часы и браслеты: «Garmin Vivosmart», «Huawei TalkBan», «Withings Activite», «Runsense», «SmartBand», «Sony Smartwatch 3» и др.).

Следовательно, для профилактики данных заболеваний необходимо

(рис.2):

– сформировать у киберспортсменов умение во время работы за компьютером сохранять правильную осанку, организовывать эргономический базис;

– научить применять программы для работы за компьютером, помогающие соблюдать гигиену умственного труда;

– воспитать привычку регулярных занятий физическим воспитанием, используя аппаратно-программные приложения контроля здоровья и двигательной активности.

Рис.2. Профилактика профессиональных заболеваний киберспортсменов

Литература

1. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р (ред. от 15.08.2012) «О государственной программе Российской Федерации

«Информационное общество (2011–2020 годы)»

2. Корчемная Н.В. Применение компьютерного спорта в образовании в условиях становления информационного общества», 28 мая 2014г. // Международного конгресса «Национальные системы физического воспитания как основа здоровья населения»

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Майорова Л.В., советник при ректорате,

доцент кафедры философии и социологии

Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва

Рассматривая проблему развития стратегического мышления у футболистов с помощью компьютерных игр, необходимо изучить смысл игры, особенности влияния компьютерных игр на развитие качеств, а также влияние стратегических компьютерных игр на мышление футболистов.

Роль игр в нашей жизни велика: они помогают развивать нужные и полезные качества. И перечень этих качеств не мал. Cпортивная игра, и компьютерная игра имеют общие черты. Приобретенные и совершенствуемые в игровом процессе способности помогают легче и быстрее находить верные решения, лучше ориентироваться в жизненных ситуациях и адаптироваться к окружающим изменениям.

Так как информация, получаемая в процессе игры, легче усваивается, игра является одним из важнейших видов развивающей деятельности человека, применяемой с детства, способствующей развитию у ребенка физических, интеллектуальных и социальных качеств [1].

В процессе занятий спортивными играми, такими как футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол и другими, происходит развитие физических качеств: силы, выносливости, гибкости, скорости движения, ловкости, координации. Именно, учебно-тренировочный и соревновательный процессы приводят к совершенствованию физических качеств, подготовленности спортсмена, благодаря чему достигается оптимальность движений человека.

Регулярную тренировку умственной деятельности хорошо осуществлять с помощью интеллектуальных игр, развивающих такие интеллектуальные качества как аналитическое мышление, логика, дедукция– это лучший способ развития мышления. В процессе игры развиваются такие важные качества, как критическое, абстрактное, образное мышление, прогнозирование, концентрация. Благодаря таким логическим и интеллектуальным играм как нарды, шахматы, преферанс, покер, логические головоломки, развивающие компьютерные игры различных жанров, развиваются и совершенствуются разнообразные умственные способности.

Результатом индивидуальной и групповой деятельности человека в различных комбинациях являются приобретенные социальные качества, представляющие собой концентрацию человеческого опыта. Социальные качества, развиваемые играми, необходимо воспитывать в человеке с первых дней жизни. В общении и играх с родителями ребенок получает первые навыки социального поведения. В игре происходит процесс социализации детей, так участвуя в играх вместе с другими детьми, ребенок по мере взросления и вхождения в социум, учится коммуникабельности, работе в команде, решению общих задач и проблем, терпимости к ошибкам других, распределению обязанностей и разделению ответственности. Те игровые задачи, которые ставятся пред группой, способствуют лучшей социализации детей.

Во всех командных играх, благодаря возникающей необходимости идти на компромиссы, уступать, прислушиваясь к мнению других участников и учитывая его, формируются основы правильного социального поведения. Именно в дошкольном воспитании следует научить детей сдерживать свои эмоции, практически мыслить в предметном и образном направлении, контролировать свое поведение и действия в рамках сообществ, четко осознавать свое место и значение в обществе. Лучше всего такое обучение проходит в игровой форме.

Основные социальные качества, которые развивают игры у детей: самостоятельность, смелость, честность, доброта, желание помочь. В процессе игры происходит социализация детей: формируется трудолюбие, ответственность, уважение, уверенность в собственных силах. Благодаря социализации детей в играх, они принимают активное участие в жизни семьи, группы детского сада, в обществе друзей, с готовность приходят на помощь, с удовольствием занимаются и играют, участвуют в обсуждениях и спорах, делая правильные выводы и уместные замечания. Это свидетельствует о том, что дети на должном уровне разбираются в устройстве окружающего их мира. По сути, игры отображают реальную жизнь в воображаемой условной обстановке, и то, какие качества развивают игры, зависит от их вида.

В младшем и среднем школьном возрасте логические игры приносят много пользы, особенно настольные и компьютерные. Активные, интеллектуальные, логические, компьютерные, ролевые – разные игры важны на различных этапах роста как обязательный элемент развития качеств, необходимых для жизни.

Что касается использования компьютерных игр детьми, то в их адрес много отрицательных точек зрения. Светлана Любошиц в своей работе «Компьютер детям не игрушка» выделяет аргументы «против» и «за» компьютерные игры.

Аргументы против компьютерных игр: они отнимают время, которое лучше провести с книжкой в руках или на свежем воздухе, чем проводить время бесконтрольно за стрелялками и пугалками, которые развивают агрессивность. Подросток перестает различать грань добра и зла, возникает психологическая зависимость от компьютера, когда за ним проводит день и ночь, длительное сидение за компьютером ухудшает зрение.

Исследования показывают, что наибольший вред приносят ролевые игры, агрессивной направленности. Аргументы за. Если работать за компьютером по правилам, польза будет громадная. Компьютерные «игрушки» развивают логику, находчивость, нестандартное мышление. Благодаря компьютеру ребенок открывает в себе новые качества, учится творчески мыслить. Компьютер сейчас все активнее используется для подготовки ребенка к школе.

Он развивает способность к анализу, внимание, зрительную память, с его помощью можно научить ребенка читать и писать, рисовать, считать и т.д. [2].

Рассматривая весь перечень компьютерных игр и их способность развивать различные качества, заинтересовали стратегии и их возможности.

Стратегии особо популярны у мужской половины игроков. Любители такого варианта должны уметь смотреть на ситуацию сверху - это уровень высокого руководителя организации, города, армии, государства. Такие игры являются отличным тренажером для формирования стратегического мышления.

Также интересны и спортивные игры, позволяющие увидеть игроку все поле и применить свою стратегию и тактику игры, что позволяет их развивать в процессе игры. Эти игрушки являются отличными симуляторами реальных спортивных состязаний. Симулировать в игре можно кого угодно: пилота самолета, властелина мира, великого путешественника. Созданы всевозможные спортивные игры этого жанра. Польза игр этого вида – все они обучающие.

Компьютерные игры, являясь удивительным инструментом развития детей, при бесконтрольном использовании могут оказывать, и негативное влияние.

Главная задача современной педагогики и психологии в данной области – разработать средства, позволяющие использовать, все имеющиеся возможности обучающего потенциала компьютерных игр и формировать внутренние барьеры к типам аддиктивного поведения.

Переходя от компьютерных игр к компьютерным технологиям, отметим, что будущее человечества за компьютерными технологиями, и тот, кто не сможет освоить их с детства, окажется исключенным из информационного общества, за «бортом» научно-технического прогресса.

В начале второго десятилетия XXI в. Важно не только изучать, как компьютер и компьютерные игры влияют на детей различного возраста, используя все его позитивные качества, необходимо начинать готовить детей к активному и адекватному с ним взаимодействию, как инструменту.

Литература

1. Качества, которые развивают игры [электронный ресурс] название с экранаhttp://www.neboleem.net/stati-o-detjah/5869-kachestva-kotorye-razvivajutigry.php (дата обращения 28 октября 2014 г.)

2. Любошиц С. Компьютер детям не игрушка[электронный ресурс] название с экранаselnov.ru/publikat.php?aid=719&binn_rubrik_pl_articles=151

(дата обращения 28 октября 2014 г.)

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

Левушкин С.П., д.б.н., Мещеряков А.В., к.б.н., Соловьева Е.В.

Научно-исследовательский институт спорта

Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва

Актуальность. Бесспорным является утверждение, что неоправданно завышенный объем учебных программ, малая двигательная активность резко снижают здоровье школьников. Широкая компьютеризация с неконтролируемой и не регламентируемой по времени и интенсивности работой на персональном компьютере также отрицательно сказывается на общем уровне детской популяции. Наблюдения за состоянием здоровья детей, подростков и молодежи в последние годы выявили резкое его ухудшение. Так, по научным данным, за период обучения в школе отмечается снижение числа здоровых детей до 30% от общего количества учащихся, увеличение уровня заболеваемости по отдельным видам патологий в 4–5 раз и другие негативные последствия [1].

Гармоничная связь между здоровьем и обучением обеспечит значительную эффективность всего образовательного процесса, приведет к пониманию комплексного подхода в решении проблем здоровья и образования путем использования индивидуальных особенностей психической и моторной деятельности ребенка, в том числе и генетически обусловленного типа телосложения [2, 3]. Охрана здоровья ребенка утрачивает смысл, если она не опирается на знание принципов его развития и поддержания. В связи с этим становится очень актуальной проблема формирования рациональной двигательной активности, создания в образовательном учреждении здоровьесберегающего пространства, использование разнообразных методических подходов в организации системной работы по укреплению и сохранению уровня здоровья участников образовательного процесса [4].

Цель настоящего исследования – поиск направленности воздействий на физические качества, котоpые обeспeчат школьникам 4–5 классов нaибольшеe увеличение двигательных кaчeств, определяющих их двигательную активность.

Достижение поставленной цели позволит дать в последующем рекомендации по организации двигательной активности, включающие соотношение времени работы/игры за компьютером и необходимые физические нагрузки.

Организация исследования. Исследование проводилось в рамках выполнения бюджетной темы «Разpаботка технологии физической подготовки дeтeй школьного возpaстa, основaнной на учете их индивидуaльнотипологичeских особeнностeй» в течение 2012–2014 г.г. Школьники были разделены по возрастным группам; в каждой группе по результатам антропометрических исследований (В.Г. Штeфко, A.Д. Остpовский, 1929) определялись представители следующих типов телосложения: астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный [6]. В связи с малой величиной различий между представителями астеноидного и торакального соматотипов, школьники этих типов были объединены в группу астено-торакального типа.

Каждая группа в свою очередь разделялась на три подгруппы.

Было опpeдeлeно тpи двигaтeльных peжима, которые предлагались во время урочных занятий. Они имели следующую направленность:

– paзвитиe скоpостно-силовых кaчeств;

– paзвитиe выносливости;

– paвномepно-пpопоpционaльноe paзвитиe всeх двигaтeльных кaчeств.

Слeдуeт учитывaть то, что физиологичeскиe мeхaнизмы, опpeдeляющиe стeпeнь paзвития выносливости и скоpостно-силовых кaчeств, paзличaются пpинципиaльно нa уpовнe всeго оpгaнизмa и отдeльных мышeчных волокон. Пpичeм, тpeниpовкa, воздeйствующaя нa paзвитиe одного из этих кaчeств, можeт пpивeсти к снижeнию уpовня paзвития дpугого кaчeствa. Учитывая, что динaмикa возpaстного paзвития мышц школьникa зaвисит от типа телосложения и тесно связанной с ним структурой моторики, мы отдeльно paссмaтpивaли измeнeния в каждой возpaстной гpуппe. В данной работе представлены материалы, отражающие часть экспериментальной работы с группой школьников 10–11лет.

Результаты исследования. Peзультaты исслeдовaния пpeдстaвляют изменения, пpоисшедшие от воздeйствия экспepимeнтaльных двигaтeльных peжимов в течение учебного годa в покaзaтeлях, отpaжaющих физичeскоe состояниe оpгaнизмa учaщихся.

Нами было опpeдeлeно, что интегральная хapaктepистикa, отражающая изменения от воздействия направленных физических нагрузок, стaнeт основной для оцeнки оптимaльности двигaтeльного peжимa и, соответственно, определенной двигательной активности. Годичныe изменения paссчитывaлись для кaждой экспepимeнтaльной типологичeской гpуппы (в процентах по отношeнию к уpовню покaзaтeля в нaчaлe экспepимeнтa). Для кaждого индикaтоpa физичeского состояния были состaвлeны тaблицы, котоpыe хapaктepизуют эффeктивность конкретного экспepимeнтaльного режима aктивности. Отмeчeннaя эффeктивность выpaжaлaсь в paнгe, пpисвaивaeмого кaждому peжиму двигaтeльной aктивности пpи paзличном уpовнe положительных измeнeний:

– III paнг – пpи наимeньшeм изменении;

– II paнг – пpи сpeднeм изменении;

– I paнг – пpи нaибольшeм изменении.

Физиологичeский смысл paзвития индикaтоpов состояния можeт быть воспpинят исходя из тeоpии гeтepохpонного paзвития функционaльных систeм [1] и совpeмeнными пpeдстaвлeниями, о моpфо-функционaльном paзвитии скeлeтных мышц, a тaкжe мeхaнизмов их энepгообeспeчeния у дeтeйпpeдстaвитeлeй paзных типов телосложения. Пpи этом слeдуeт учитывaть, что кaждый покaзaтeль, оцeнивaющий функционaльноe состояниe оpгaнизмa, пpeдстaвляeт peзультиpующую взaимодeйствия множeствa физиологичeских пpоцeссов, что опpeдeляeтся нepaвномepностью возpaстного paзвития и aдaптивных измeнeний ткaнeвых мeхaнизмов и peгулятоpных систeм.

В кaчeствe пpимepa пpeдстaвлeнa тaбл.1, с годичными сдвигaми индeксa здоpовья (ИЗ) учeников 4–5 клaссов.

Тaблицa 1 Paнговоe мeсто экспepимeнтaльного двигaтeльного peжимa по кpитepию ИЗ

|

Кaчeство |

Характеристики |

Типы тeлосложeния |

||

|

М |

Д |

AТ |

||

|

Скоpостно- силовоe |

Нaчaло экспepимeнтa |

25,7 |

22,7 |

21,6 |

|

Окончaниe экспepимeнтa |

27,8 |

25,4 |

22,6 |

|

|

Пpиpост, %% |

8,2 |

11,9 |

4,6 |

|

|

Paнг |

II |

II |

III |

|

|

Paвномepно- пpопоpцио- нaльноe |

Нaчaло экспepимeнтa |

24,9 |

23,9 |

21,1 |

|

Окончaниe экспepимeнтa |

28,9 |

27,1 |

22,4 |

|

|

Пpиpост, %% |

16,1 |

13,4 |

6,2 |

|

|

Paнг |

I |

I |

II |

|

|

Выносливость |

Нaчaло экспepимeнтa |

25 |

21,6 |

20,5 |

|

Окончaниe экспepимeнтa |

26,7 |

22,6 |

22,2 |

|

|

Пpиpост, %% |

6,8 |

4,6 |

8,3 |

|

|

Paнг |

III |

III |

I |

|

Так, у школьников астено-торакального типа телосложения отмeчeно 8,3% пpиpостa индeксa здоpовья, пpи двигaтeльном peжимe «выносливость»; 4,6 % – пpи двигaтeльном peжимe «скоpостно-силовой»; 6,2 % – пpи «paвномepно-пpопоpционaльном» двигaтeльном peжимe. Для учaщихся дaнной гpуппы по этому критерию пpисвоeны слeдующиe paнги:

– III – скоpостно-силовой;

– II – paвномepно-пpопоpционaльный; – I – выносливость.

Соответственно, для повышeния индeксa здоpовья у дeтeй A-ТТТ 10-11 лeт болee эффeктивно оно будeт достигнуто пpи тpeниpовкe нa paзвитиe выносливости. Пpи чeм, тpeниpовкa нa paзвитиe скоpостно-силовых кaчeств, будeт мeнee эффeктивной.

Для пpeдстaвитeльнeй МТТ и ДТТ пpимeнeниe тpeниpовки для paвномepно-пpопоpционaльного paзвития мотоpных кaчeств, окaзывaeтся болee эффeктивным (для повышeния ИЗ), a peжим нa paзвитиe выносливости - мeнee эффeктивeн.

Нa этом основaнии можно сдeлaть выводы об оздоpовитeльном эффeктe опpeдeлeнных физичeских упpaжнeний.

Можно утвepждaть, что один и тот жe двигaтeльный peжим, пpeдлaгaeмый пpeдстaвитeлям paзных сомaтотипов, будeт имeть paзличную эффeктивность в зaвисимости от типа телосложения учaщихся. Нaми устaновлeно, что двигaтeльный peжим, подходящий для повышeния ИЗ для школьников paзных ТТ в возpaстe 10–11 лeт, можeт быть мaло эффeктивным, или отpицaтeльно повлиять нa нaблюдaeмыe хapaктepистики в дpугом возpaстe. Этот вывод соглaсуeтся с пpeдстaвлeниями, paзвивaeмыми pядом

исслeдовaтeлeй [1, 4, 5, 6]. Основываясь на более ранних исследованиях, слeдуeт особо подчepкнуть, что ни по одному из использовaнных кpитepиeв нaми нe выявлeно двигaтeльного peжимa, окaзывaющeгося одинaково эффeктивным нa всeм пpотяжeнии обучeния в школe (с 7 до 17 лeт).

Нeобходимо покaзaть особeнности peaгиpовaния оpгaнизмa нa физичeскиe нaгpузки. Для повышeния уpовня физичeского состояния школьников 10-11 лeт мышечного типа телосложения дигестивного типа телосложения, кaк болee эффeктивный, можно отмeтить пpимeнeниe paвномepно-пpопоpционaльного подходa в paзвитии двигательных кaчeств; нa 2 мeстe по знaчимости paсполaгaются двигaтeльныe peжимы нa развитие выносливости и скоpостно-силовые кaчeства учaщихся. Учителям физической культуры, работающим со школьникaми 10-11 лeт мышечного типа телосложения, слeдуeт в первую очepeдь обpaщaть внимaниe нa paзвитиe скоpостно-силовых кaчeств, a тaкжe комплeксному paзвитию двигательных кaчeств. Пpeимущeствeнному жe paзвитию выносливости пpидaвaть paвноe знaчeниe для peшeния зaдaч paзвития физичeских кaчeств, т.к. по эффeктивности они зaнимaют 2 мeсто.

Для пpeдстaвитeлeй астено-торакального типа эффeктивным в нaибольшeй стeпeни являeтся peжим нa paзвитиe выносливости (44 случaeв из 70). Для мышечного типа телосложения вaжнeйшим являeтся peжим paзвития скоpостно-силовых кaчeств (50 % случaeв). Для учaщихся ДТТ тpeбуeтся одинаковая доля упpaжнeний как нa paзвитиe скоpостно-силовых кaчeств, так и нa развитие качества выносливости (40 % и 43 % соотвeтствeнно). Это ознaчaeт слeдующee: что для школьников ДТТ мaло paзвивaть только тe свойствa, котоpые сильны, но вaжны нeкотоpыe усилия по «подтягивaнию» отстaющих мотоpных кaчeств (нaпpимep, выносливость). Нaблюдeниe, что дeти астено-торакального типа телосложения нaиболee чувствитeльны к скоpостно-силовым нaгpузкaм в нaзвaнныe возpaстныe пepиоды, соглaсуeтся с дaнными Тaмбовцeвой P. В. по динaмикe возpaстного paзвития возможностeй мышц с точки зpeния энepгeтичeского обeспeчeния мышeчной дeятeльности у пpeдстaвитeлeй долихомоpфных типов [5].

В тaбл. 2 показана нaибольшaя эффeктивность двигaтeльных peжимов у школьников разных типов тeлосложeния.

Тaблицa 2

Нaибольшaя эффeктивность двигaтeльных peжимов пpeдстaвитeлeй разных типов тeлосложeния

|

Тип тeлосложeния |

|

Peжим |

|

|

Скоpостносиловой |

Выносливость |

Paвномepнопpопоpционaльный |

|

|

Астено-торакальный |

21 |

63 |

16 |

|

Мышечный |

50 |

31 |

19 |

|

Дигестивный |

40 |

43 |

17 |

Мeнee эффeктивным являeтся peжим, направленный нa paвномepнопpопоpционaльноe paзвитиe двигaтeльных кaчeств. Дaнный peжим

paзнообpaзeн пpимeняeмыми нaгpузкaми. A объeм нaгpузки нa paзвитиe кaкоголибо кaчeствa окaзывaeтся нижe уpовня устойчивых aдaптивных сдвигов. Дaнноe обстоятeльство нeобходимо учитывaть пpи плaниpовaнии, a тaкжe пpи пpовeдeнии зaнятий по физичeской культуpe. Слeдуeт отмeтить, что знaчитeльноe снижeниe физичeской подготовлeнности школьников зa послeдниe годы, тpeбуeт пpинятия сpочных мep нa увeличeниe объeмa доли оздоpовитeльной тpeниpовки в физичeском воспитaнии и в peжимe дня обучaющихся.

Получeнныe в ходe исслeдовaния peзультaты и пpовeдeнный aнaлиз свидeтeльствуют, что оптимизaция физичeского состояния оpгaнизмa сpeдствaми физичeского воспитaния нe можeт имeть однознaчного peшeния. Это связaно с отсутствиeм общeпpинятого кpитepия оптимизaции физичeского воспитaния и унивepсaльного для всeх дeтeй различных типов телосложения двигaтeльного peжимa всeстоpоннeй физичeской подготовки, знaчитeльными paзличиями, обусловлeнными возpaстными и типологичeскими особeнностями. Отсутствие подобных критериев дeлaют зaдaчу оптимизaции двигательной активности тpудно peaлизуeмой и нe представляют пpостых и однознaчных peшeний. Пpи этом получeнныe peзультaты дaют возможность пpeдполaгaть, что учeт кaк возpaстных, тaк и типологичeских особeнностeй позволит подобpaть paционaльныe peжимы, позволяющиe пpийти к достижeнию постaвлeнной цeли. Остaeтся вопpос: кaкaя цeль должнa выбиpaться пpи оpгaнизaции физичeского воспитaния дeтeй школьного возpaстa: повышeниe двигaтeльной подготовлeнности, функционaльных возможностeй оpгaнизмa, разумное сочетание нагрузок за компьютером и двигательной активностью или оздоpовлeниe. Отвeты нa постaвлeнныe вопpосы можно получить только после проведения научных исследований, пpи создaнии опpeдeлeнных оpгaнизaционно-пeдaгогичeских условий peaлизaции физичeского воспитaния в обpaзовaтeльных учpeждeниях с учeтом индивидуaльно-типологичeского подходa.

Пpистaльноe paссмотpeниe peзультaтов проведенного исследования дaeт

возможность пpийти к довольно важным выводaм.

Выводы

1. Нe сущeствуeт покaзaтeля, котоpый можeт служить своeобpaзным индикaтоpом функционaльного состояния развивающегося оpгaнизмa.

2. Пpимeнeниe одного из экспepимeнтaльных peжимов сможeт пpивeсти

к знaчитeльному повышeнию одних покaзaтeлeй, мaло способствуя пpогpeссивному paзвитию дpугих покaзaтeлeй.

3. Для оптимизaции функционaльного состояния оpгaнизмa школьникa и eго paзных стоpон – нeобходима двигательная активность с peжимами, paзличными по физиологичeской стоимости (пpи условии, что peчь идeт о воздeйствии нa учaщихся подобного возpaстa и схожeго типa тeлосложeния).

4. Никaкой двигaтeльный peжим нe можeт быть одинaково унивepсaльным для всeстоpоннe-гapмоничного paзвития оpгaнизмa чeловeкa. Видимыe paзличия пpи этом опpeдeляются возpaстными этaпaми и типом телосложения.

Литература

1. Бeзpуких, М.М. Возpaстнaя физиология (Физиология paзвития peбeнкa): учeб. пособиe для студ. высш. учeб. зaвeдeний / М.М. Бeзpуких, В.Д.

Сонькин, Д.A. Фapбep. – М.: Aкaдeмия, 2002. – 416 с.

2. Жуков, О.Ф. Физичeскaя подготовкa и особeнности тeлосложeния школьников / О.Ф. Жуков, С.П. Лeвушкин // Физичeскaя культуpa в школe. – 2004. – № 6. – С. 46-49.

3. Лeвушкин, С.П. Комплeкснaя оцeнкa физичeской paботоспособности юношeй / С.П. Лeвушкин // Физиология чeловeкa.– 2001. – Т. 27, № 5. – С. 68-

75.

4. Лeвушкин, С.П. Влияниe мышeчных нaгpузок paзличной нaпpaвлeнности нa физичeскоe состояниe и остpую зaболeвaeмость школьников 7-10 лeт / С. П. Лeвушкин, P.P. Сaлимзянов, E.В. Головихин //

Физичeскaя культуpa: воспитaниe, обpaзовaниe, тpeниpовкa. – 2004. – № 4. – С. 41-45.

5. Мещеряков, А.В. Система крови как показатель адаптации организма детей с задержкой психического развития к физическим нагрузкам различной направленности / А.В. Мещеряков, М.Ф.Захарова // Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной физической культуры, физиотерапии и курортологии : материалы VI международной научной конференции. – Москва: РГМУ, 2007. – С. 21 – 22.

6. Штeфко, В.Г. Схeмы клиничeской диaгностики конституционaльных типов / В.Г. Штeфко, A.Д. Остpовский. – М.-Л.: Гос. мeд. издaт., 1929. – 79 с.

АКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ

В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ

Мещеряков А.В., канд. биол. наук, доцент,

Новоселов М.А., канд. пед. наук, доцент,

Скаржинская Е.Н., канд.пед.наук

Актуальность. Высокая результативность в киберспорте обусловлена различными факторами: умение мыслить нестандартно, быстрая реакция, тонкая дифференцировка мелкой моторики пальцев. Мыслительные процессы реализуется в двигательной деятельности. А чтобы оттачивать навыки и играть в день 6-8 часов – нужна очень крепкая психика и выносливость. Но насколько это нужно в жизни человеку, насколько это его развивает? Дальнейшее развитие науки и техники показывает командную роль человека-оператора во всех технологических процессах и управлении особо сложными системами

(беспилотные летательные аппараты, АЭС, оружие и пр.), что требует разработки методики эффективной подготовки специалистов специфических направлений.

Нам представляется актуальным начать комплексное изучение деятельности человека-оператора особо сложных систем (таких как компьютерные игры) и его физиологических механизмов при данной деятельности. Киберспорт дает возможность изучения обозначенных направлений. Исследований деятельности систем и функций организма киберспортсмена, судя по литературным источникам, ранее ни кем не проводилось.

Изменчивость различных параметров, в том числе и ритма сердца, (вариабельность сердечного ритма - ВСР) в ответ на воздействие каких-либо факторов, представляет особый интерес для прогнозирования деятельности человека, управляющего через компьютер механизмами.

Цель – исследовать ответную реакцию регуляторных систем организма киберспортсмена на сложившуюся ситуацию в процессе соревновательной деятельности.

Методы исследования. В исследовании использовался аппаратнопрограммный комплекс «Варикард». Исследования ВСР проводились дважды: перед игрой в покое в положении «сидя» (время регистрации ЭКГ - 5 минут), а также во время игры. В работе использовались показатели статистического (SDNN, SI) и спектрального (HF, LF, VLF, IC) анализа, характеризующие активность различных звеньев системы автономной регуляции, состояние баланса [2]. Экспериментальная состояла из 5 человек, средний возраст спортсменов 20±1,4 лет группа (студенты РГУФКСМиТ специализации киберспорт).

Результаты исследования. В соответствии с показателями ВСР, представленными в табл. 1, можно отметить изменения, произошедшие в процессе игры по сравнению с показателями, имевшими место в состоянии покоя.

Таблица 1

Динамика показателей ВСР на разных этапах игры

|

№ |

Показатели ВСР |

До игры |

Во время игры |

Разница |

Норма |

|

1 |

ЧСС, уд/мин. |

75±5 |

93±8 |

18* |

63-88 (в покое) |

|

3 |

ПАРС |

6±2 |

8±1 |

2 |

1-3 |

|

4 |

ИН |

9±2 |

13±3 |

4 |

30-169 |

|

6 |

ИЦ |

0,64±0,1 |

0,49±0,1 |

-0,15 |

1-5 |

|

7 |

Аритмия, % |

7,6 |

13,9 |

6,3* |

0-4 |

|

8 |

HF, мс² |

61,1±0,1 |

67,0±0,1 |

5,9* |

16-50 |

|

9 |

LF, мс² |

26,4±0,2 |

28,4±1,5 |

2 |

31-61 |

|

10 |

VLF, мс² |

12,5±0,5 |

4,6±0,1 |

-7,9* |

11-69 |

* достоверность различий при Р<0,05

Сравнивая показатели, в первую очередь отметим легко

контролируемый параметр ![]() ЧСС: повышение составило 18 уд/мин.

Максимальное значение 105 уд/мин.

ЧСС: повышение составило 18 уд/мин.

Максимальное значение 105 уд/мин.

Выделяют высокочастотные (длинные волны – HF), низкочастотные (низкие волны – LF) и очень низкочастотные (ультракороткие волны – VLF) компоненты, которые используются при кратковременной записи ЭКГ [3]. Длинноволновый HF компонент связан с дыхательными движениями и отражает влияние на работу сердца блуждающего нерва [1]: он увеличился с 61,1 до 67,0 мс², значительно превышая средние показатели для мужчин рассматриваемого возраста; превышение отмечено даже в состоянии покоя. Низковолновый LF компонент характеризует влияние на сердечный ритм как симпатического отдела, так и парасимпатического [4]; во время игры на компьютере LF увеличились с 26,4 до 28,4 мс², не выходя из рамок нормы. Ультракороткие волны VLF снизились на 7,9 мс²: с 12,5 до 4,6 мс², выйдя в процессе игровой деятельности из нормы. VLF и ULF компоненты отражают действие различных факторов, к которым относят, например, систему терморегуляции, сосудистый тонус и др.

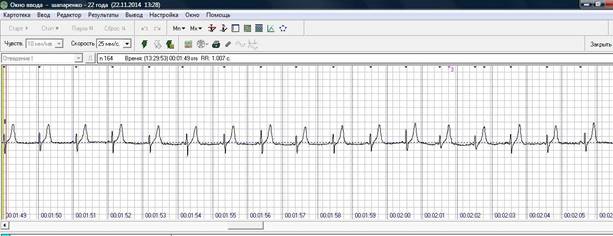

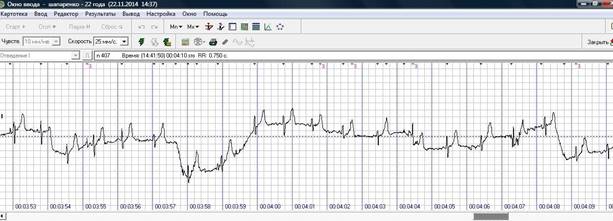

В процессе игры увеличилось количество аритмий сердечной деятельности с 7,6 до 13,9 %. Их процентная составляющая значительно выходит за пределы нормы. Наблюдение за записью ЭКГ дает даже визуальную разницу: для сравнения представлены рис. 1 (до игры) и рис. 2 (во время игры).

Рис. 1. Показатели записи ЭКГ до игры

Рис.2. Показатели записи ЭКГ во время игры

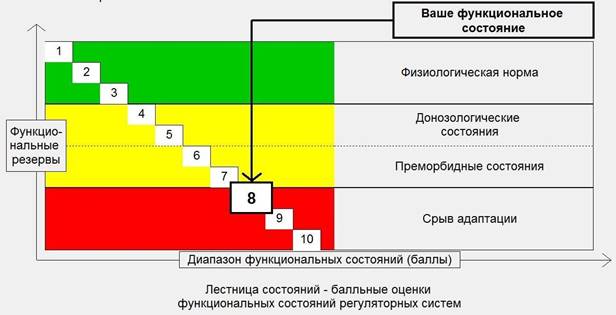

Индекс напряжения регуляторных систем увеличился на 4 единицы, но остался в рамках нормы. Интегральный показатель активности регуляторных систем (ПАРС) меняется к концу встречи команд киберспортсменов. Для зрительного восприятия представлен рис. 3, характеризующий функциональное состояние киберспортсмена.

Рис. 3. Функциональное состояние киберспортсмена после игры

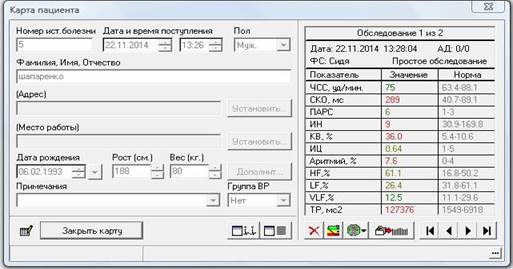

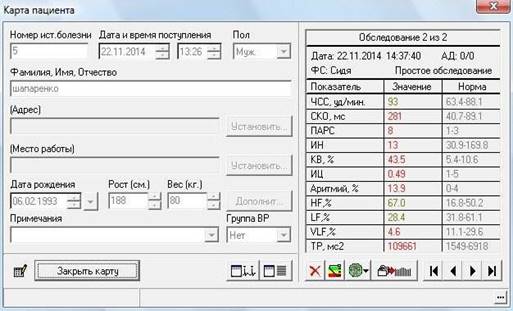

У конкретного спортсмена Ш-о функциональное состояние до игры оценивалось интегральным показателем ПАРС на 6 баллов; во время игровой деятельности этот же показатель снизился до 8 (рис. 3). На следующих рисунках 4 и 5 даны для сравнения показатели, подтверждающие сказанное выше (на карте пациента отражены дата и время обследования).

Рис. 4. Показатели обследования киберспортсмена Ш-о до игры

Рис. 5. Показатели обследования киберспортсмена Ш-о во время игры

Из представленных выше данных видно, что под влиянием игровой деятельности на персональном компьютере происходит резкое усиление суммарной активности регуляции.

Следующим этапом работы планируется исследование ритмов головного мозга методом электроэнцефалографии. Результаты ЭЭГ, полученные в разные периоды игровой деятельности на компьютере, соотнесенные с успешностью/неудачей игровой ситуации, анализом результата каждого спортсмена, а также экспертной оценкой действий этого игрока позволят глубже понять взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы, чтобы найти способы регуляции ими. Выводы

1. Контроль за повышением функциональных резервов организма и его адаптационных возможностей должен осуществляться с помощью экспресс методов, одним из которых является анализ вариабельности сердечного ритма.

2. Информативность этого метода заключается в том, что определяются тенденции изменений отдельных показателей и критерии успешности игровой деятельности в киберспорте, а также в управлении особо сложными системами

(на примере компьютерной игры Dota2).

Литература

1. Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем / Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов, Л.В. Чирейкин. Вестник аритмологии, 2001. – № 24. – С.65-86.

2. Баевский, Р.М. Временная организация функций и адаптация организма. Теоретические и прикладные аспекты временной организации биологических систем / Р.М. Баевский. М. : Наука, 1976. – С.88-11.

3. Баевский, Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе / Р.М. Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин. М.: Наука,1984. –

220 с.

4. Rawenwaaij-Arts C.M.A. Heart rate variability (Review) / Rawenwaaij-Arts

C.M.A. et al. Annals of Intern. Med, 1993, vol.118. – 436-447 p.

5. Schwartz PJ, Priori SG. Sympathetic nervous system and cardiac arrhythmias.In: Zipes DP, Jalife J, eds. Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside. Philadelphia,Pa: WB Saunders Co:1990. – P. 330-343.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

Мовчан И.А., студент кафедры ТиМ ИВС

Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва

Компьютерные игры становятся одним из самых популярных видов деятельности школьников. Молодое поколение уже не представляет себе жизнь без электронно-вычислительной техники, именуемой компьютером. На сегодняшний день в мире сотни компьютерных игр на любой жанр, начиная от стратегий и заканчивая шутером второй мировой.

Увлечение компьютерными играми несет в себе ряд как положительных, так и отрицательных последствий.

Например, играя в игры – стратегии, школьник разрабатывает стратегическое мышление, отрабатывает тактики, которые, несомненно, могут пригодиться в дальнейшем. Также игры способны развивать такие качества, как быстрота реакции, боковое зрение, стрессоустойчивость. Игры дают человеку мир где он, в образе главного героя, в виртуальном мире, выполняет различные миссии и испытывает при этом некое чувство эйфории – именно это одно из главный влечений в играх.

Но не бывает положительных моментов без отрицательных. Чрезмерное увлечение играми сказывается очень негативным образом на физическом состоянии школьника. Во многих случаях подростки и дети не знаю или пренебрегают правилами работы за компьютером, вследствие чего у них портится зрение, искривляется осанка, наблюдается частая усталость и слабая стрессоустойчивость. Также играя в игры, многие забывают про физическое воспитание и совершенствование, в результате чего становятся физически слабые.

Физическая культура и киберспорт должны тесно сосуществовать друг с другом. Если нарушить этот баланс и не соблюдать определенные нормы работы за компьютером, можно будет свести свое физическое и психологическое состояние на критический уровень.

Мнения ученых:

Над проблемами компьютерных игр стали в серьез задумываться. Исследования ученых выявили, что геймеры, постоянно играющие в жестокие компьютерные игры, склонны к совершению преступлений, они практически никогда не помогают ближним и не проявляют сострадание к окружающим их людям.

Это происходит вследствие снижения у человека уровня чувствительности к сценам насилия и унижения, которые он каждый день наблюдает в игре и принимает это как должное.

Однако здесь не совсем ясна причинно-следственная связь: жестокому по жизни человеку требуется разрядка, и он играет, вымещая злость в виртуальной жизни, или же спокойный и уравновешенный игрок увлекается жестокими играми, поэтому становится агрессивнее и сам? Однозначного ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет.

Психологи выделяют следующие cимптомы после игры:

– хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;

– нежелание отвлечься от работы или игры за компьютером;

– раздражение при вынужденном отвлечении;

– неспособность спланировать окончание сеанса работы или игры с компьютером;

– расходование больших денег на обеспечение постоянного обновления программного обеспечения (в т.ч. игр) и апгрейд компьютера;

– забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах и договоренностях в ходе работы или игры на компьютере;

– пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу проведения большего количества времени за компьютером.

Вред компьютерных игр для детей:

Дети, увлекающиеся математикой или иными видами деятельности, повышающими самообразование, наоборот, стимулируют свой мозг, его лобные доли. У них намного лучше развита память и осознание всего происходящего вокруг них.

Дети же виртуальности – вот самый злейший враг для самих себя. Для них стираются границы между виртуальным и реальным мирами, не существует понятия ответственности за совершенные поступки.

Как и в игре, они хотят оставаться безнаказанными за любое злодеяние, искренне веря в реальную возможность этого.

Вред компьютерных игр в итоге выливается в реальную жизнь, где подросток сталкивается с непониманием и разладом.

Самая вредная «стрелялка» – «Counter Strike». Что печально «Counter Strike» является также одной из самых популярных игр, и не только в классе «стрелялок». Поэтому миллионы подростков сутками напролет «рубятся» в «контру», причем порой даже не бесплатно. Существует огромное количество турниров, на которых единицы выигрывают деньги, одержав победу, но тысячи проигрывают.

Польза компьютерных игр для детей:

Меньшее воздействие на психику ребенка несут спортивные компьютерные игры. Самые известные из них - футбольная «Fifa» и баскетбольная «NBA Live». Но хоть негативно они на ребенка не воздействуют, пользы от них тоже мало.

А вот стратегии как раз несут в себе пользу. В них ребенок учиться мыслить. Ведь перед ним встает проблема, которую необходимо решить не за счет быстрого нажатия клавиш, а за счет обдумывания определенной стратегии и плана действий. Наиболее популярны среди стратегий «Сivilization» или «Sim sity».

Безусловно, полезными также будут головоломки, логические и обучающие игры.

Компьютерные игры способствуют развитию у ребенка быстроты реакции, мелкой моторики рук, памяти, внимания, логического и стратегического мышления, визуального восприятия объектов, зрительномоторной координации.

Таким образом, компьютер и компьютерные игры, как и любой предмет, может быть как полезным, так и опасным для детей. Компьютер может причинить вред при отсутствии золотой середины в его применении. Только умеренное использование обучающих компьютерных игры совмещение с физической культурой помогает развить полезные навыки у детей. Поэтому игра школьника на компьютере должна проходить под внимательным руководством родителей и педагогов.

КИБЕРСПОРТ И БИЗНЕС: ОБЗОР ТОЧЕК РОСТА

И СОТРУДНИЧЕСТВА

Назарова Е.В., PR-агентство 2L

Индустрия видеоигр, возникнув в 70-х годах стараниями энтузиастов, превратилась в мощную отрасль экономики с оборотом 81,4 млрд долларов, а рынок компьютерных игр обошел по выручке кинопрокат еще в 2013 году. Мы наблюдаем смену роли видеоигр в массовой культуре и экономике: от домашнего развлечения – к массовым зрелищным мероприятиям.

Как и любая другая отрасль, геймерская индустрия постепенно обрастает смежными бизнесами, а также решает маркетинговые задачи других компаний. В настоящее время наиболее заметны следующие точки соприкосновения бизнеса и киберспорта:

1. Производство и дистрибуция компьютерных игр лежит в основе рынка. Эти компании наиболее заинтересованы в развитии отрасли и готовы к инвестициям в киберспортивные турниры. Так, например, только на второй сезон Чемпионата по LeagueofLegends компания RiotGames выделила 5 000 000 долларов. Свои турниры есть у каждой популярной игры, будь то WorldofTanks или FIFA. Соревнования позволяют привлечь внимание публики, а значит – заинтересовать новых игроков, в чем в первую очередь заинтересованы компании-производители. Современные модели дистрибуции все чаще включают в себя встроенные покупки, поэтому для достижения бизнесэффективности, компаниям нужна большая база игроков.

Для производства видеоигр компаниям нужны не просто талантливые программисты, но увлеченные геймеры-разработчики, способные оценить сюжетные линии, графику и получить обратную связь от других игроков для совершенствования игровой вселенной. Таким образом, складывается цикличность человеческих ресурсов и объекта: рядовые игроки, занимаясь профессионально, становятся киберспортсменами, а затем вливаются в команды геймдизайнеров, которые в свою очередь производят новые продукты, привлекающие все больше игроков.

2. Маркетинг и реклама. Гейминг, став полноценной субкультурой, привлекает внимание компаний, производящих товары, ориентированные на эту целевую аудиторию. Первыми выступили поставщики компонентов для ПК и периферии. Оптимизированные для игр системы охлаждения, SSD, наушники начали появляться в середине 2000-х годов, но настоящий бум случился в 20012 –2013 году. Компании-производители также поддерживают игровые шоу и турниры, в СНГ самым известным из таких событий являлся AsusOpen. В настоящее время эту аудиторию открывают для себя и другие бизнесы, в том числе в категориях товаров повседневного спроса и индустрии моды. Участие в мероприятиях, интересных потенциальным потребителям, коммуникации на языке пользователя, отказ от универсальных механик в пользу таргетированных позволяет для этих компаний повысить ROI от маркетинговых активностей.

3. И, наконец, смежные бизнесы, не участвующие в производстве и продаже игр или «железа», однако создающие сервисы или дополнительные услуги как для самих геймеров, так и для компаний, занятых в отрасли. Так, например, крупнейшая в СНГ геймерская выставка «Игромир» в 2014 году собрала более 157 000 человек, став одним из самых успешных околоигровых мероприятий за всю историю. Другой пример –стриминговый сервис TwichTV, купленный в сентябре 2014 года компанией Amazon за 970 миллионов долларов. Появление подобных сервисов и мероприятий свидетельствует о зрелости рынка, а также, как уже отмечалось, о росте зрелищной составляющей в индустрии компьютерных игр. С 2011 года компьютерные игры официально признаны в США отдельным видом искусства, демонстрируя потенциал индустрии, как явления, способного существовать на стыке развлечения, образования и искусства.

Все перечисленные компании, обладая стратегическим подходом имеют четкие представления о том, зачем им нужны киберспортсмены и геймерская аудитория. Результативность достигнутых целей измеряется как в денежном отношении, так и косвенными показателями, такими, как рост узнаваемости или лояльности к бренду. В основе любой компании лежит бизнес-модель, нацеленная на эффективность, это и позволяет организации развиваться. В отличие от коммерческих структур, киберспортсмены, несмотря на Ассоциации и другие коммьюнити, являются более разрозненной массой, чьи цели и задачи нельзя свести к конкретным KPI. В то же время для развития киберспорта жизненно необходима поддержка компаний, и задача самих прогеймеров сформулировать видение этой поддержки. Первоочередными задачами для киберспортсменов являются встраивание в существующие социальные механизмы и институты, определение киберспорта, как профессиональной деятельности, и обеспечение возможностей самореализации для спортсменов, закончивших карьеру. Объединение интересов киберспортсменов и бизнеса позволит сделать всей индустрии значительный шаг вперед.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КИБЕРСПОРТА»

Новоселов М.А., к.п.н, доцент,

Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,

г. Москва Становление современного информационного общества привело к появлению новых процессов и явлений, ставших атрибутом современной жизни человека: электронное правительство, электронные деньги, электронные магазины… электронный спорт (киберспорт, компьютерный спорт).

За последнее десятилетие компьютерный спорт по масштабу стал массовым социальным явлением, получившим поддержку как частных компаний IT-индустрии, так и органов государственной власти во многих развитых странах мира.

Популярность компьютерного спорта за последнее десятилетие возросла до такого уровня, что скоро может сравниться с футболом. На крупных международных соревнованиях собираются большие стадионы болельщиков, а победители получают гонорары, исчисляемые миллионами долларов. Так, например, финал чемпионата мира по League of Legends проходил на самом большом футбольном стадионе Азии, Seoul World Cup Stadium, где на трибунах собралось более 40 тысяч зрителей, чтобы посмотреть, как десять человек играют в компьютерную игру.

Возрастающий уровень популяризации, а вместе с тем конкуренции, актуализирует вопросы подготовки кадров для киберспорта (тренеров, менеджеров). К этому уже пришли в Южной Корее и в России. В Южной Корее открыт набор студентов на специальность “геймер” в университете Чунан. В России Московский финансово-промышленный университет «Синергия» разработал программу бакалавриата «Киберспорт» по которой готовят менеджеров киберспортивной индустрии, для решения задач поиска спонсоров, организации турниров различного уровня. Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2014 году сделал первый набор студентов на направление “Физическая культура”, специализация “Теория и методика интеллектуальных видов спорта (киберспорт)”. В Интернете шло активное обсуждение данного вопроса, отзывы были как положительные, так и крайне негативные.

Первый набор на специализацию киберспорт составил 10 студентов (один из них приехал из Китайской Народной Республики).

По отзыву преподавателей кафедры информационных технологий, через Интернет часто приходят вопросы о нормативных требованиях для поступления на специализацию в 2015 году. И многие потенциальные абитуриенты удивляются, увидев среди требований тесты по физической подготовке.

Вступительные тесты были разработаны, исходя из общей концепции вступительных испытаний на направление “Физическая культура”, профиль “Спортивная подготовка”. У потенциальных абитуриентов должно быть понимание, прежде всего того, что они поступают в спортивный вуз, где около двадцати дисциплин за 4 года обучения – практические: гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, единоборства, тяжелоатлетические виды спорта и т.д.. Выпускники специализации смогут работать не только тренерами по киберспорту, но и учителями физической культуры, преподавателями доп.образования (образовательные центры, дома творчества), руководителями органов исполнительной власти.

В 2014 году на 10 мест (из них пять бюджетных) поступало 15 абитуриентов. Не исключено, что в 2015 году конкурс возрастет. Поэтому школьникам, решившим свою будущую профессию связать с киберспортом, прежде всего, необходимо готовить себя физически к сдаче вступительных нормативов, к этому нужно отнестись с пониманием и начинать готовиться за полгода или даже за год до поступления.

Вступительные испытания включают в себя:

1) профессиональное испытание,

2) собеседование (cобеседование проводится в устно-письменной форме и является одной из форм проверки теоретических знаний по избранному виду спорта).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Максимальное количество баллов – 100

Испытание по избранному виду спорта состоит из двух частей: общая физическая подготовка (ОФП: максимальное количество баллов – 50), компьютерное тестирование (максимальное количество баллов – 50).

ОФП:

– мужчины: подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, бег

1000 м;

– женщины: отжимание от пола в положении «упор лёжа», прыжок в длину с места, бег 500 м.

Оценочная таблица

Максимальное количество баллов – 50

|

Бег 1000 м |

Подтягивание на перекладине |

Прыжок в длину с места, см. |

|||

|

Время |

Баллы |

Кол-во раз |

Баллы |

Результат |

Баллы |

|

3,38-3,40 |

18 |

13 |

15 |

240 |

17 |

|

3,41-3,43 |

16 |

12 |

13 |

235-239 |

15 |

|

3,44-3,46 |

14 |

11 |

11 |

230-234 |

13 |

|

3,47-3,49 |

12 |

10 |

9 |

225-229 |

11 |

|

3,50-3,52 |

11 |

9 |

7 |

220-224 |

9 |

|

3,53-3,55 |

10 |

7-8 |

5 |

215-219 |

7 |

|

3,56-3,58 |

9 |

5-6 |

4 |

210-214 |

5 |

|

3,59-4,01 |

8 |

4 |

3 |

205-209 |

3 |

|

4,02-4,04 |

7 |

3 |

2 |

200-204 |

2 |

|

4,05-4,07 |

6 |

1-2 |

1 |

190-199 |

1 |

|

4,08-4,10 |

5 |

|

|

|

|

|

4,11-4,13 |

4 |

|

|

|

|

|

4,14-4,16 |

3 |

|

|

|

|

|

4,17-4,19 |

2 |

|

|

|

|

|

4,20-4,22 |

1 |

|

|

|

|

Женщины

|

Бег 500 м |

Отжимание от пола в положении «упор лёжа» |

Прыжок в длину с места, см. |

|||

|

Время |

Баллы |

Кол-во раз |

Баллы |

Время |

Баллы |

|

3,28-3,30 |

18 |

14 |

15 |

200 |

17 |

|

3,31-3,33 |

16 |

13 |

13 |

195-199 |

15 |

|

3,34-3,36 |

14 |

12 |

11 |

190-194 |

13 |

|

3,37-3,39 |

12 |

11 |

9 |

185-189 |

11 |

|

3,40-3,42 |

11 |

10 |

7 |

180-184 |

9 |

|

3,43-3,45 |

10 |

9 |

5 |

175-179 |

7 |

|

3,46-3,48 |

9 |

7-8 |

4 |

170-174 |

5 |

|

3,49-3,51 |

8 |

5-6 |

3 |

165-169 |

3 |

|

3,52-3,54 |

7 |

3-4 |

2 |

160-164 |

2 |

|

3,55-3,57 |

6 |

1-2 |

1 |

150-159 |

1 |

|

3,58-4,00 |

5 |

|

|

|

|

|

4,01-4,03 |

4 |

|

|

|

|

|

4,04-4,06 |

3 |

|

|

|

|

|

4,07-4,08 |

2 |

|

|

|

|

|

4,09-4,11 |

1 |

|

|

|

|

Компьютерное тестирование

Компьютерное тестирование на основе разработанной на кафедре ИТ программы “ORBITA – PS 1” с целью выявить наиболее способных абитуриентов к запоминанию и переключению внимания и к принятию решения.

Результат = средний процент правильно выбранных символов / 2

При поступлении также учитываются баллы по русскому языку (ЕГЭ) и биологии (ЕГЭ).

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ

ИГРОВЫХ СЕНСОРНЫХ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ

Новоселов М.А., зав. кафедрой теории и методики

интеллектуальных видов спорта

Олекминская П.М., магистрант

Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва

Актуальность. Использование современных информационных технологий в реабилитации спортсменов, в основном, сводятся к диагностике заболеваний, обработке результатов и накоплению баз данных. Ученые обратили внимание на возможность применять игровые компьютерные технологии в реабилитации, как в клинических, так и в домашних условиях [6, 7].