Основные положения теории Дарвина

Первый фундаментальный фактор, на который опирается теория Дарвина, это ограниченность природных ресурсов. Живые организмы имеют склонность размножаться в неограниченных количествах, если им ничто и никто не мешает. Если представить себе популяцию бактерий, делящихся через одинаковые промежутки времени (например, раз в полчаса), то при неограниченных ресурсах численность этой популяции будет расти экспоненциально (2 — 4 — 8 — 16 — 32 — 64 — 128 — …). Если ресурсы будут продолжать оставаться неограниченными, слой таких бактерий за считанные недели покроет всю Землю. Еще в 1854 г. германский палеонтолог К. Эренберг вычислил, что одна диатомовая водоросль может за восемь дней дать массу материи, равную объему нашей планеты, а в течение следующего часа может удвоить эту массу. Инфузория-туфелька может в течение пяти лет дать массу живого вещества, объем которой будет в 104 раза больше объема Земли. К. А. Тимирязев подсчитал, что потомство одного одуванчика при условии неограниченного размножения потребует через 10 лет для своего размещения площади, превышающей в 15 раз площадь поверхности нашей планеты. Сам Дарвин делал подобные расчеты для одного из наиболее медленно размножающихся организмов — слона. Впрочем, и так ясно, что разница между всеми формами жизни в этом отношении только количественная.

Поскольку неограниченных ресурсов не бывает, то и организмы не могут размножаться неограниченно. Таким образом, неизбежна борьба за существование, под которой понимается совокупность взаимодействий организмов с окружающей средой, приводящих к их выборочному выживанию.

Вторым фундаментальным фактом, образующим основу теории Дарвина, была изменчивость. Если все живые организмы отличаются друг от друга, значит, они имеют разные шансы пройти борьбу за существование и оставить потомство. Изменчивость в сочетании с борьбой за существование порождает естественный отбор.

Изменчивость организмов сочетается с наследственностью: многие индивидуальные вариации передаются потомству. Если носители разных вариантов изменчивости имеют разные шансы выжить в борьбе за существование и оставить потомство, а по характеру эта изменчивость является наследственной — это с неизбежностью означает, что фенотип (признаки) последующего поколения будет иным по сравнению с фенотипом (признаками) предыдущего.

Это и есть эволюция.

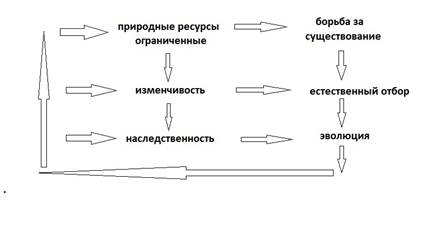

Логическая схема дарвиновской теории (по Раутиану)

Прогрессия размножения порождает борьбу за существование, борьба за существование в сочетании с изменчивостью порождает естественный отбор, а естественный отбор в сочетании с наследственностью порождает эволюцию, которая в порядке обратной связи приводит к изменению всех начальных условий — типа размножения, спектра изменчивости и характера наследования.

Это краткое изложение точно воспроизводит логику Дарвина.

1. В пределах каждого вида живых организмов существует индивидуальная наследственная изменчивость признаков.

2. Все живые организмы размножаются в геометрической прогрессии.

3. Условия среды разнообразны и изменчивы.

4. Жизненные ресурсы ограничены, и поэтому должна возникать борьба за существование.

5. В условиях борьбы за существование выживают и дают потомство наиболее приспособленные особи, имеющие те признаки, которые случайно оказались адаптивными к данным условиям среды.

6. Новые признаки возникают не направленно — в ответ на действие среды, а случайно. Немногие из них оказываются полезными в конкретных условиях.

7. Потомки выжившей особи, которые наследуют полезные признаки, оказываются более приспособленными к данной среде, чем другие представители популяции.

Выживание и преимущественное размножение приспособленных особей Дарвин назвал естественным отбором.

Естественный отбор в изолированных популяциях постепенно ведет к дивергенции (расхождению) признаков в этих популяциях и, в конечном счете, к видообразованию. Итог естественного отбора:

• Большое видовое разнообразие.

• Эволюция в различных таксонах (единицах систематики: видах, родах, семействах, классах и т.д.) идет в разных направлениях.

• Одновременно существуют примитивные и высокоразвитые формы.

• Любые адаптации относительны, и "работают" только при определенных условиях среды.

В XX веке произошел синтез, или объединение, дарвинизма и генетики. Дарвин в своей работе не опирался на работу Менделя и не мог учесть механизмы наследования, так как они были еще практически не изучены. В начале XX века генетика развивалась очень бурно, и накопился массив знаний, которые не были никак отражены в классическом дарвинизме.

В трудах Р. Фишера, С. Райта, Дж. Холдейна-младшего был разработан математический аппарат популяционной генетики, хорошо описывающий реально наблюдаемые распределения частот генов в популяциях, в том числе и с учетом действия отбора, дрейфа и других факторов эволюции. Новая, учитывающая эти достижения генетики, теория эволюции получила название синтетической теории эволюции (СТЭ). Авторы основных работ по СТЭ — Дж. Хаксли, Майр, Добжанский, из русских ученых — Тимофеев-Ресовский, Дубинин. СТЭ обладает развитым математическим аппаратом, позволяющим моделировать события микроэволюции. СТЭ лежит в основе современной эволюционной теории, хотя она, конечно, изменилась за последние несколько десятилетий и продолжает развиваться с учетом новых данных, в частности, молекулярно-генетических (последовательности ДНК).

Некоторые современные учёные придерживаются теории прерывистого равновесия, которая утверждает, что эволюция происходит скачкообразно, а не постепенно. Есть данные, которые подтверждают это предположение. Существует мнение, что в рамках СТЭ описать скачкообразную эволюцию нельзя. Однако современная генетика развития и эволюционная биология развития (evo-devo) проливают свет на возможные механизмы скачкообразных изменений. Возможно, эти данные можно будет интегрировать в СТЭ, которая постоянно развивается.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.