Методическая разработка

по ОП.03 Электротехника и электроника

на тему

«Системы электроснабжения»

2021

Цель занятия:

1. Изучить тему Системы электроснабжения

Время: 2 часа

Место: кабинет Электротехники и электроники

Учебно - материальное обеспечение:

Плакаты, презентации, лабораторное оборудование.

Распределение времени занятия:

Вступительная часть 5 мин;

Проверка подготовки обучающихся к занятию 5 мин;

Учебные вопросы занятия 25 мин;

Домашнее задание 5 мин;

Заключение 5 мин.

Содержание занятия

Вступительная часть

– принять рапорт дежурного по группе;

– проверить наличие студентов и их готовность к занятию;

– ответить на вопросы, которые возникли при подготовке к занятию на самостоятельной работе;

– провести опрос по ранее изученному материалу:

– Опрос рекомендуется провести устно, задавая вопросы и вызывая одного-двух студентов для ответа,

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

13.1 Общие сведения об электроснабжении

Отдельные электростанции (ЭС) связаны линиями электропередачи (ЛЭП), работают на общую сеть, образуя энергетические системы (Мосэнерго, Ленэнерго, Оренбургэнерго и т.д.), которые совместно снабжают электроэнергией потребителей.

Объединение ЭС в энергосистемы удешевляет электрическую энергию (ЭЭ) и обеспечивает бесперебойность электроснабжения потребителей, т.к. выработка ЭЭ, ее передача потребителям (электроприемникам) и расходование происходят одновременно и выработанную ЭЭ нельзя запасти на складах.

Значит, ЭС должны иметь достаточный резерв мощности, чтобы в любое время удовлетворить спрос потребителей, который резко изменяется не только в течение суток, но и в разные времена года.

Зимой темнеет раньше, чем летом, поэтому лампы включают раньше и горят они дольше.

В сельском хозяйстве ЭЭ в больших количествах нужна именно летом во время полевых работ. Наконец, на востоке светлеет и темнеет раньше, чем на западе, следовательно, максимальные нагрузки восточных и западных ЭС не совпадают. При совместной работе ЭС помогают друг другу, загружаются более равномерно и их КПД выше.

На ЭС, работающих изолированно от энергосистемы, нельзя применять агрегаты большой мощности, т.к. выход из строя одного из них сразу же парализует работу многих предприятий, лишает целые районы света, грозит остановкой электротранспорта, водопровода и т.д.

В энергосистемах нет причин отказываться от агрегатов большой мощности, т.к. нагрузку вышедшего из строя агрегата подхватывают другие. Агрегаты большой мощности перегружаются незначительно и намного экономичнее.

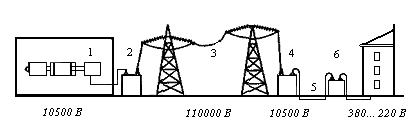

На пути от ЭС к потребителям электроэнергия претерпевает изменения – она трансформируется с одного уровня напряжения на другой. Пример трансформации для небольшого участка энергосистемы показан на рисунке 13.1.

Сначала напряжение, например, 10500 В, получаемое от генератора 1 ЭС, повышается трансформатором 2, и при напряжении 110000 В идет передача ЭЭ по ЛЭП 3 на расстояние 100... 150 км. Затем на районной подстанции трансформатором 4 напряжение снижается до 10500 В и по подземному кабелю 5 поступает на трансформаторную подстанцию, находящуюся в непосредственной близости от потребителей. На этой подстанции трансформатор 6 понижает напряжение до уровня 220.. .380 В.

Каждому напряжению соответствуют определенные способы выполнения электропроводки, т.к. чем выше напряжение, тем труднее изолировать провода.

Например, в квартирах, где напряжение не выше 220 В, проводку выполняют в резиновой или пластмассовой изоляции. Эти провода просты по устройству и дешевле. Дороже и сложнее устроен кабель, проложенный между трансформаторами 4 и 6 (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Участок энергосистемы: ЭС – ЛЭП – потребитель: 1– генератор ЭС;

2 – повышающий трансформатор; 3 – линия электропередачи; 4 – понижающий трансформатор; 5 - подземный кабель; 6 – трансформаторная подстанция потребителя

На рисунке 12.2 изображены опоры для воздушных ЛЭП напряжениями 500, 220, 110, 35, и 10 кВ. Они приведены в одном масштабе. Из рисунка видно, как увеличиваются размеры и усложняются конструкции с ростом напряжения.

Опора ЛЭП-500 кВ имеет высоту семиэтажного дома. Высота подвеса проводов 27 м, расстояние между проводами 10,5 м, длина гирлянды изоляторов более 5 м. Высота опор через реки достигает 70 м. Но 500 кВ – это не предел.

Сложно и дорого оборудование высоковольтных подстанций. Высота выключателя около 10 м, масса примерно 10 т, и для его работы нужно давление 2000 кПа (1 атм ≈ 100 кПа).

Очевидно, что на повышение напряжения, связанное с огромными затратами средств, идут в силу острой необходимости уменьшения потерь электроэнергии в ЛЭП.

Рис. 13.2. Опоры воздушных ЛЭП разных напряжений

Действительно, из-за того, что провода ЛЭП имеют резистивное сопротивление Rл, ток их нагревает. А так как эта теплота рассеивается и не может быть использована, энергия, затрачиваемая на нагревание, представляет собой потери.

Эффективным способом снижения потерь в ЛЭП является снижение силы тока I, т.к. мощность потерь Рп при этом резко снижается в соответствии с формулой:

![]() (13.1)

(13.1)

а чтобы передаваемая мощность, равная

![]()

осталась неизменной, необходимо одновременно со снижением силы тока повышать напряжение U линии.

Например, если ток снизить в 100 раз, то напряжение необходимо повысить также в 100 раз. При этом потери снизятся в соответствии с (13.1) в десять тысяч раз.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- подвести итоги занятия;

- напомнить тему, цели и учебные вопросы;

- объявить оценки;

- ответить на вопросы;

- отметить активность и дисциплину на занятии;

- дать задание на самоподготовку.

Список используемой литературы

1. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 448 с.

2. Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника : учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 267 с.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.