Павлов Александр Константинович, -

генеральный

директор МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС»

(Российская Федерация, г. Москва – г. Санкт-Петербург –

Республика Карелия (г. Петрозаводск) - г. Мурманск), -

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент,

академик МАНЭБ,

Заслуженный деятель науки РФ

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА)

В Международном Инновационном Научно-Исследовательском Образовательном Дистанционно-Сетевом Педагогическом Комплексе (МИНИОДСПК) «ПЕДКАМПУС» творческой группой учёных-педагогов и педагогов-исследователей, под руководством генерального директора директора Комплекса, доктора педагогических наук, профессора, член-корреспондента, академика МАНЭБ, Заслуженного деятеля науки РФ, - Павлова Александра Константиновича, - успешно завершена разработка и внедрение в учебно-познавательный процесс Базовой Инновационной Дистанционно-Сетевой Средней Общеобразовательной Школы (БИДССОШ) «МИКРОСКУЛ» концепция инновационной адаптивной модели педагогической технологии проблемно-модульного обучения.

В своей научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, научно-методической работе мы изначально исходили из разработки Чошанова М.А. «Технология проблемно-модульного обучения – система преподавания, согласно которой весь континуум мыслительной деятельности обучаемого, доминирующей мотивацией которой является постановка и решение личностно значимой проблемы, может быть разделен на системные «кванты». Принцип системного квантования опирается на модульную организацию коры головного мозга человека. Принципы системного квантования, проблемности и модульности лежат в основе функциональных систем психической деятельности человека, выраженных различными знаковыми системами (языковыми, символическими, графическими и др.)»[50].

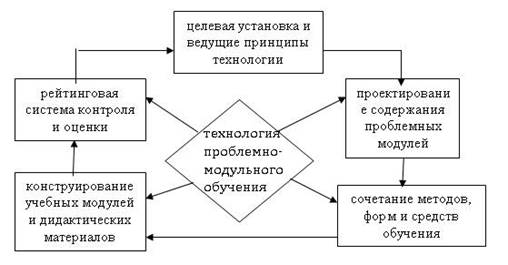

Таким образом, технология проблемно-модульного обучения базируется на единстве принципов системного квантования, проблемности и модульности, что является инновационным подходом в рамках «классической» дидактики. Схема проектирования педагогической технологии проблемно-модульного обучения может быть представлена следующим образом:

Схема 1.

Ведущей, стержневой характеристикой педагогической технологии проблемно-модульного обучения является ГИБКОСТЬ – способность оперативно реагировать и мобильно адаптироваться к изменяющимся научно-техническим и социально-экономическим условиям. Гибкость как стержневая характеристика пронизывает все основные компоненты проблемно-модульного обучения. Поэтому следует различать: структурную, содержательную и технологическую гибкости.

Структурная гибкость обеспечивается рядом моментов: от мобильности структуры проблемного модуля и структурности проблемно-модульной программы до возможности проектирования гибкого расписания занятий и оборудования подвижной структуры учебного кабинета.

Содержательная гибкость отражается, прежде всего, в возможности как дифференциации, так и интеграции содержания обучения. Эта возможность имеет место благодаря блочному и модульному принципам построения учебного материала в данной технологии.

Технологическая гибкость обеспечивает процессуальный аспект проблемно-модульного обучения, включая вариативность методов обучения, гибкость системы контроля и оценки, индивидуализацию учебно-познавательной деятельности обучаемых. Таким образом, гибкость выступает как целостное качество, образованное в результате интеграции слагаемых проблемно-модульного обучения (см. [50]).

Перестройка процесса обучения на проблемно-модульной основе позволяет:

· Интегрировать и дифференцировать содержание обучения путём группировки проблемных модулей учебного материала, обеспечивающих разработку курса в полном, сокращенном и углубленном вариантах.

· Осуществлять самостоятельный выбор учащимися того или иного варианта курса в зависимости от уровня обученности и обеспечивать индивидуальный темп продвижения по программе.

· Использовать проблемные модули в качестве сценариев для создания педагогических программных средств.

· Акцентировать работу преподавателя на консультативно-координирующие функции управления познавательной деятельностью учащихся.

· Сократить курс обучения без особого ущерба для полноты изложения и глубины усвоения учебного материала на основе адекватного комплекса методов и форм обучения.

Соколков Е.А., наряду с перечисленными, обосновывает специфику проблемно-модульной технологии обучения следующими основными принципы её построения:

§ системное квантование;

§ мотивация;

§ проблемность;

§ модульность;

§ когнитивная визуализация;

§ опора на ошибки;

§ экономия учебного времени [47].

Принцип системного квантования предполагает учёт таких психолого-педагогических закономерностей, как: а) учебный материал большого объёма запоминается с трудом; б) учебный материал, компактно расположенный в определенной системе, облегчает восприятие; в) выделение в изучаемом материале смысловых опорных «пунктов» способствует эффективности его запоминания.

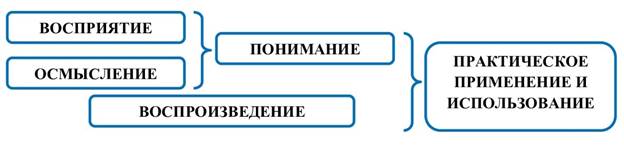

Принцип системного квантования обеспечивается соответствующим структурированием учебной информации (схема 2).

Схема 2.

Основной дидактической функцией БЛОКА «ВХОД» является осуществление контроля, главная особенность которого заключается не только в том, что его прохождение означает своего рода выдачу «пропуска» в проблемный модуль, но прежде всего в том, что тестовые задания предполагают актуализацию тех опорных знаний и способов действий, которые необходимы для усвоения всего содержания проблемного модуля. Наряду с этим, актуализирующий контроль снабжен соответствующим указателем, отсылающим учащегося к тому материалу, знание которого нужно для успешного выполнения данного теста.

ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОК представляет собой краткий экскурс, раскрывающий генезис понятия, задачи с анализом возникавших при этом ошибок посредством постановки историко-научных проблем, здесь же можно рассматривать вопросы этимологии изучаемых понятий.

БЛОК АКТУАЛИЗАЦИИ включает в себя опорные понятия и способы действия, необходимые для усвоения учебного материала, представленного в проблемном модуле.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК содержит описание эмпирического материала (учебного эксперимента, лабораторной работы и т.д.) для вывода формулировок, экспериментальных формул.

ПРОБЛЕМНЫЙ БЛОК выполняет функцию постановки укрупненной проблемы, на решение которой и направлен проблемный модуль.

БЛОК ОБОБЩЕНИЯ выполняет функцию первичного системного представления содержания проблемного модуля.

Основной учебный материал проблемного модуля располагается в ТЕОРЕТИЧЕСКОМ БЛОКЕ. Учебные элементы (блоки-рисунки) этой части проблемного модуля отличаются от других элементов и имеют свою логику построения, совпадающую с принципиальной схемой решения проблем. Структурно-учебный элемент теоретического блока представляет собой фрейм, включающий следующие слоты (ячейки): 1) дидактическая цель; 2) формулировка проблемы (задачи); 3) обоснование гипотезы; 4) решение проблемы; 5) контрольный тест.

Основной функцией БЛОКА ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ является отражение решения укрупленной проблемы и конечное обобщение содержания проблемного модуля.

БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ включает в себя решение историко-научной проблемы, постановка которой была осуществлена в историческом блоке, либо может содержать систему задач и упражнений на отработку новых способов действия и применения изученного материала на практике.

БЛОК СТЫКОВКИ представляет решение укрупнённой проблемы, постановка которой была произведена в проблемном блоке, а также точки пересечения пройденного материала с содержанием смежных дисциплин.

БЛОК УГЛУБЛЕНИЯ содержит учебный материал повышенной сложности и предназначен для учащихся, проявляющих особый интерес к предмету.

Практика показывает, что для слабых учеников целесообразно рекомендовать полный вариант, который содержит блоки, входящие в инвариантную структуру, а также и следующие блоки: актуализации, исторический, экспериментальный, применения и блок ошибок, которые расширяют эмпирическую базу учебной информации, направленную на обеспечение доступности содержания проблемного модуля. Сокращённый вариант содержит блоки инвариантной структуры, а также проблемный блок и блок стыковки и соответствует более высокому уровню обобщения, поэтому его рекомендуют средним ученикам. Углубленный вариант отличается от сокращенного наличием блока углубления и рекомендуется для наиболее подготовленных и сильных учащихся.

БЛОК «ВЫХОД» служит своего рода «контролером», преграждающим путь бракованной продукции. Учащийся, не выполнивший того или иного требования бока «выход», возвращается к тому элементу проблемного модуля, в котором он допустил ошибки. Причём, данный блок варьируется в зависимости от варианта проблемного модуля.

Принцип мотивации является основополагающим положением, направленным на стимулирование учебно-познавательной деятельности. В структуре проблемного модуля для обеспечения этого принципа предназначены исторический и проблемный блоки.

Принцип модульности является основой индивидуализации при проблемно-модульном обучении, т.к. динамичная структура проблемного модуля позволяет представить содержание курса в трёх различных вариантах, оговоренных выше. Причём, выбор варианта осуществляется самим учеником после прохождения входного актуализирующего теста и реальной оценки своих познавательных возможностей. Кроме того, при выборе варианта проблемного модуля должны учитываться особенности профессиональной ориентации учащихся старших классов. Также модульность проявляется в вариативности методов и форм усвоения содержания проблемного модуля. Это могут быть такие активные формы и методы обучения, как погружение, взаимообучение, игра, интегративное занятие, учебный эксперимент и т.д. И наконец, модульность обеспечивает ступенчатость подготовки учащихся по разным дисциплинам.

Принцип проблемности отражает требования психолого-педагогической закономерности, согласно которой введение таких стимулирующих звеньев, как проблемная ситуация и практическая направленность, повышает эффективность усвоения учебного материала. Этот принцип реализуется постановкой и решением укрупненных проблем, а также служит исходным положением для конструирования логики проблемного модуля и его элементов, в частности для элементов теоретического блока проблемного модуля. Требования принципа проблемности отражаются в проблемном блоке при постановке проблемы и выдвижении гипотез, в теоретическом блоке – при обосновании выдвинутых гипотез и в блоке стыковки – при решении проблемы и обосновании её решения.

Принцип конгитивной визуализации следует из психолого-педагогической закономерности, согласно которой эффективность усвоения повышается, если наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и конгитивную функцию. Именно поэтому составными компонентами проблемного модуля являются конгитивно-графические учебные элементы (блоки-рисунки), выполненные в цвете. Рисунок положительно влияет на развитие зрительной памяти и пространственного мышления учащихся. Тем самым, блок-рисунок помогает подключить к процессу усвоения учебного материала богатый потенциал образного правого полушария мозга, которого так не хватает при традиционном «левополушарном» обучении. К тому же, блок-рисунок, компактно иллюстрирующий содержание учебного материала, способствует формированию у учащихся системности знаний. Помимо того, что блок-рисунок, выполненный в цвете, служит одним из средств эстетического воспитания учащихся, он выгодно отличается от черно-белого рисунка.

Принцип опоры на ошибки направлен на систематическое создание в процессе обучения ситуаций на поиск ошибок. Этот принцип направлен также на разработку дидактических материалов и средств, ориентированных на формирование аппарата предвосхищения в структуре функциональной системы психической деятельности обучаемых. Немаловажная роль принципа опоры на ошибки заключается в ориентации обучения на формирование критичности мышления – составного компонента профессиональной компетентности специалиста.

Принцип экономии учебного времени направлен на обеспечение резерва времени для индивидуальной и групповой самостоятельной работы учащихся. Согласно исследованиям в области модульного обучения оно приносит до 30% экономии учебного времени без ущерба для глубины и полноты изучения материала.

Всё вышеизложенное, позволило нам сформулировать и обосновать адаптивную модель педагогической технологии проблемно-модульного обучения.

Согласно концепции Павлова А.К., адаптивная модель педагогической технологии проблемно-модульного обучения – это инновационная методика обучения для обеспечения персонализированного обучения, цель которого – обеспечить эффективные, действенные, результативные и индивидуальные траектории (маршруты) обучения, для вовлечения в учебно-познавательный процесс каждого обучающегося.

ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

(АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ)

1. Актуальность

Познание всегда осуществляет сам человек. Эту работу за него не может выполнить

никто. Индивидуальный поиск знаний — суть учебной работы обучающегося, а весь

процесс обучения — это не что иное, как эффективно организованная

самостоятельная работа.

Педагог в информационном обществе перестает выступать перед обучающимся в

качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника, и

наставника, который облегчает получение и усвоение большого объема информации,

помогает понять, как применить её на практике. Соответственно, процесс

управления обучением должен измениться, он должен перейти от учителю к урокам

(информации), что позволит обучающемуся учиться в индивидуальном темпе, а к

учителю обращаться только за консультацией, работать в паре или в группе.

Принципиальное отличие проблемно-модульного обучения от других обучающих

систем в том, что содержание обучения представлено в законченных,

самостоятельных комплексах-модулях. Эти комплексы одновременно являются банком

информации, способом постановки проблемных задач и методическим руководством по

отработке контрольных позиций проблемно-модульного курса. Такое содержание

позволяет ученикам самостоятельно формировать свои знания и умения,

вырабатывать навыки их применения в решении новых познавательных и практических

задач, не получая их в готовом виде.

2. Устройство проблемно-модульного курса

Во ФГОСах используется системно-деятельностный подход и отражены конкретные навыки / умения, которыми должен овладеть ученик. На основе деятельности, которая отражена во ФГОСах, и, например, в историко-культурном стандарте, мы формируем проблемно-модульный курс по истории.

При разработке проблемно-модульного курса из учебной программы дисциплины выбираются узловые, актуальные вопросы и темы. Вместе они представляют целостные проблемно-функциональные узлы. Обычно модуль — это раздел учебной программы или параграф учебника.

Этапы разработки:

Формирование комплексных дидактических целей программы и курса.

Выделение известных научных данных, понятий, закономерностей по изучаемым вопросам.

Составление блок-схемы проблемно-модульного курса с учётом иерархии целей.

Составление перечня необходимых знаний и умений по каждому модулю, предварительно разбив их на позиции.

Проанализировать содержание каждого модуля и обеспечить готовность обучающихся к изучению учебного материала за счёт использования ранее освоенных знаний.

Графическое изображение структурно-логической схемы, нумерация элементов модулей и позиций, чтобы дать возможность обучающимся сформировать «траекторию» изучения учебной дисциплины.

Представление содержания основных учебных элементов в теоретическом и практическом блоках проблемно-модульного курса.

Кроме этого, определяется базовая подготовленность, которую должен иметь обучающийся в начале работы с проблемно-модульным курсом. Формируется диагностический тест базовой подготовленности. Апробация курса происходит путём наблюдения, тестирования, анкетных опросов, устных опросов обучающегося и педагога.

3. Устройство проблемно-модульного урока

Модуль представляет собой логически завершенный блок учебного материала. Он включает в себя цели и учебную задачу, методические рекомендации, ориентировочную основу действий и описание средств контроля (самоконтроля) обучения. Минимальная учебная единица модуля— элемент модуля.

Структура модуля:

Проблемная ситуация и краткая обобщённая теория.

Объяснение — элементы модуля с детальной теорией и текущим контролем для закрепления информации.

Элемент модуля, дидактическая цель которого заключается в резюме модуля: описание выводов, графическое изображение, схема.

Выходной контроль.

Модуль содержит учебную литературу, изображения, видео и аудио материалы, диаграммы, схемы, тесты, вопросы для самоконтроля.

4. Проблемная ситуация

Обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития личности, находящуюся

между актуальным и потенциальным уровнями. Задания для обучающегося должны быть

сложными настолько, чтобы не было назойливой педагогической опеки. Модули за

счёт содержания должны создавать условия для активной познавательной

деятельности, заменяя пассивное чтение текста или слушание монотонного голоса

педагога.

Проблемная ситуация — это познавательная задача, которая характеризуется

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемыми

к ним требованиям.

Требования к учебной проблеме:

- Учебная проблема должна быть связана с предъявлением учебного материала и логически вытекать из него.

- В формулировке вопроса, задачи или практической ситуации, связанной с учебной проблемой, должна отражаться противоречивая информация.

- Cодержание проблемы должно указывать направление и путь её решения.

- Решение проблемы должно быть посильным для учащихся, но не очень лёгким.

- Речевая формулировка проблемы должна состоять из предложений, содержащих известные обучающемуся понятия, при этом в предложениях должны быть элементы, которые имеют связь с неизвестным в самой проблеме.

- Проблемные вопросы, учебные практические задачи, примеры из жизни, приводимые при постановке проблем, должны оказывать эмоциональное воздействие на обучающегося, побуждать его к активной деятельности.

Для постановки проблемных вопросов предлагаются противоречия в социально-экономическом и нравственно-политическом развитии современного общества. Выявление противоречий, их раскрытие и разрешение приближает школьника к ситуации самостоятельного открытия знания, вооружает его средствами «добывания» нового. Это ориентирует его на перспективу развития и применения этого знания.

Проблемы для гуманитарных наук

Это проблемы социально-экономического развития общества. Предлагаем ученику анализировать исторические предпосылки и на этой основе разрабатывать предложения по совершенствованию социальных и национальных отношений, развитию социально-толерантной и национальной структуры и стабильности общества. Также можно использовать проблемы диалектики войны, мира, революции, экономики, благосостояния народа, внутренней и внешней политики и т.д. Чтобы активизировать учебный процесс, решенные в науке вопросы нужно представлять как проблемные, только ожидающие своего решения.

Изложение проблемности

Предлагается проблемная ситуация. Затем привлекается информационный и

аргументированный материал, в котором ученик находит разрешение проблемного

вопроса. Можно показать, как были добыты те или иные знания, объяснить причины,

которые повлияли на их развитие.

Другой приём — сопоставить разные точки зрения по одному вопросу.

Единство теории и практики

Проблемность необходимо рассматривать как средство применения теоретических знаний в реальной жизни, учитывая, что она гораздо сложнее, противоречивей и изменчивей. Этот приём помогает научить школьников искать проявления закономерностей в повседневных событиях обнаруживать проявления закономерностей, усматривать в явлениях сущность. Важно донести мысль о том, что мало глубоко изучить гуманитарные науки, запомнить теорию, необходимо научиться пользоваться полученными знаниями и навыками в повседневной жизни. Чтобы избежать фрагментарности знаний, принцип проблемности дополняет информационно-описательный принцип.

5. Важность наглядности

Средства наглядности — важнейший элемент проблемно-модульного обучения. Эта наглядность отличается от наглядности при объяснительно-иллюстративном методе.

В случае с объяснительно-иллюстративном методом, наглядность — это демонстрация, констатация, утверждение или отрицание материала. Она несет обучающую информацию в готовом виде. При таком восприятии требуется волевое усилие для восприятия, так как отсутствует атмосфера творческого поиска.

Наглядность в проблемно-модульной системе несёт определенную поисковую нагрузку, помогает частичному формированию проблем, которые необходимо решать дальнейшем, убеждает в достоверности сделанного учеником «открытия», играет ведущую роль при закреплении и систематизации приобретённых знаний.

6. Дидактические принципы подготовки проблемно-модульных уроков

Проблемная модульность

Учебный материал конструировать так, чтобы он помогал каждому ученику достигать поставленную перед ним дидактическую цель.

Учебный материал должен быть представлен настолько законченным блоком, чтобы была возможность конструировать единое содержание обучения, соответствующего комплексной дидактической цели, из отдельных модулей.

В соответствии с учебным материалом следует интегрировать различные виды и формы обучения, подчиненные конечной общей цели.

Модуль как организационно-методическая структурная единица в рамках одной учебной дисциплины, включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала, составленную с учётом внутрипредметных связей, методическое руководство (с дидактическими материалами) и систему контроля.

Критерии проблемных вопросов - актуальность, практическая направленность и важность в содержании курса, сложность и противоречивость, а также трудноусваиваемость в понимании обучающимися.

Структурирование содержания обучения

Обеспечивается логическая направленность материала на практическую часть учебной дисциплины.

Содержание формируется по функциональному признаку, то есть вокруг функций, способов, приемов познавательной направленности.

В структуре реализации дидактической цели следует выделять в содержании модуля две частные цели, которые решают отдельные элементы (позиции).

Для достижения частных целей модуль необходимо обеспечить учебным и наглядным материалом (литература, схемы, диаграммы).

Совокупность элементов (позиций), служащих достижению частных целей, должна составлять один модуль.

Динамичность

Учебный материал должен постоянно перерабатываться и обновляться, с учетом динамики социально-экономического развития общества, его заказа и личности.

Метод системно-деятельностного (системно-процессуального) подхода

Меняется содержание образования: не информация о деятельности плюс немного деятельности, а деятельность, основанная на информации, при этом в качестве содержания образования выступает как профессиональный, так и социокультурный контекст.

Цели должны формироваться в терминах метода деятельности (практической, познавательной, интеллектуальной).

Для достижения поставленной цели возможно как предметное, так и межпредметное построение содержания модулей в рабочих курсах.

Гибкость

Возможность приспособления содержания обучения и направлений его усвоения к индивидуальным потребностям обучающегося.

При индивидуализации содержания обучения необходима исходная диагностика знаний.

Соблюдение индивидуального темпа усвоения учебного материала.

Контроль и самоконтроль после достижения определенной цели обучения.

Осознанная перспектива

Всякий процесс управления начинается с формулировки цели. Если в учебном процессе использовать возможность самоуправления обучающихся, на что и нацелена активизация познавательного процесса, то необходимо дать им ясно понять и осознать цель.

Паритетность

Проблемно-модульная программа должна создавать условия для более оптимального взаимодействия педагога с обучающимся.

Преподаватель в рассматриваемой технологии должен делегировать отдельные функции управления программе и рабочему курсу, в которых эти функции трансформируются в функции самоуправления.

Реализация обратной связи

Методическое обеспечение контроля усвоения содержания обучения.

Текущий контроль в конце каждого учебного элемента, рубежный — в конце проблемно-модульного курса.

Выделение из содержания обучения обособленных элементов

Учебный материал большого размера запоминается с трудом.

Учебный материал, компактно расположенный в определенной системе, облегчает восприятие.

Выделение в изучаемом материале смысловых опорных пунктов способствует эффективному запоминанию.

Наименьшая единица содержания модуля, отвечающая конкретной дидактической цели, называется элемент модуля.

Укрупнение дидактических единиц позволяет без ущерба ускорить обучение.

Кроме принципов проблемно-модульной технологии используются общедидактические принципы: научность, системность, принцип наглядности, принцип прочности знаний.

7. Контроль

Текущий, промежуточный, обобщающий (выходной) контроль в модуле.

Текущий и промежуточный может осуществляться в виде самоконтроля.

Обобщающий контроль должен показать уровень освоения всего модуля, а также

отослать к неусвоенным конкретным элементам модуля.

Тесты первого уровня используются для проверки качества усвоения на уровне

«узнавание». К ним относятся: задания на опознание, различие, классификацию

объектов, явлений и понятий. Тесты на опознание содержат одну существенную

операцию - выбор из альтернатив «да — нет». В тестах на различие содержатся

«помехи», которые создаются наличием ряда вариативных ответов.

Тесты второго уровня используются при проверке качества усвоения деятельности, на основе которой обучающийся способен самостоятельно воспроизводить усвоенные знания, навыки и умения и применять их в типовых ситуациях, не требующих создания новой информации (репродуктивная деятельность). К тестам второго уровня относятся «тесты-постановки», в которых намеренно пропущено слово, фраза, формула или другой существенный элемент текста. Другой разновидностью тестов второго уровня могут выступать конструктивные тесты или типовые задачи.

Тесты третьего уровня конструируют для диагностики усвоения на уровне продуктивного действия: обсуждение известных объектов, изучение и продуцирование новой информации о них, применение учебного материала для решения нетиповых ситуаций и задач в реальной практической деятельности.

Выполняя тест второго уровня, обучающийся применяет известный ему способ деятельности в знакомой обстановке, а при выполнении теста третьего уровня решается вопрос об использовании способа известной обучающемуся деятельности в новой, нестандартной ситуации.

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ АДАПТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

(СХЕМА)

СХЕМА. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ В АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Результаты апробации и внедрения адаптивной модели педагогической технологии проблемно-модульного обучения в учебно-познавательный процесс на примере изучения гуманитарных учебных предметов образовательной организации БИДССОШ «МИКРОСКУЛ» представлена в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИАГРАММЫ И СХЕМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Адаптивная модель педагогической технологии проблемно-модульного обучения имеет массу преимуществ перед другими технологиями и методиками. И при наличии определенных условий реализация этой технологии дает самые эффективные результаты. В других же условиях она может быть малоэффективной и её будет целесообразней заменить другой технологией (упростить).

Преимущества адаптивной модели педагогической технологии проблемно-модульного обучения:

Ø Направленность на формирование мобильности знаний, гибкости метода и критичности мышления обучающихся;

Ø Вариативность структуры проблемного модуля;

Ø Дифференциация содержания учебного материала;

Ø Обеспечение индивидуализации учебной деятельности;

Ø Разнообразие форм и методов обучения;

Ø Сокращение учебного времени без ущерба для глубины и полноты знаний учащихся;

Ø Эффективная система рейтингового контроля и оценки усвоения знаний учащихся.

Недостатки адаптивной модели педагогической технологии проблемно-модульного обучения:

ü «Фрагментарность» обучения, под которой понимается большой удельный вес самостоятельной работы учащихся вплоть до самообучения, что можно расценить как «предоставленность учащихся самим себе» и отсутствие полноценного процесса обучения;

ü Игнорирование целостности и логики учебного предмета;

ü Сужение подготовки учащихся;

ü Формирование лишь частных, конкретных умений в ущерб обобщённым;

ü Трудоёмкость изготовления проблемных модулей.

Таким образом, проделанный теоретический и практический анализ функционирования адаптивной модели педагогической технологии проблемно-модульного обучения позволяет проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования, которые, по нашему мнению, сыграют значительную роль в решении проблем, стоящих перед современной системой образования. В то же время, имеющийся опыт, его теоретический и практический анализ, позволяют приступить к внедрению данной технологии обучения в широкую педагогическую практику.

Список литературы

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы: Инновационно- прогностический курс. – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 500 с.

2. Анохин П.К. Теория функциональной системы // Успехи физиологических наук. – 1970. - № 1. – С. 19 – 54.

3. Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. – Донецк: ЕАИ-пресс, 2001. – 160 с.

4. Арстранов М.Ж. Проблемное обучение в учебном процессе вуза / М.Ж. Арстранов, М.Г. Гарунов, Ш.С. Хайдаров. – Алма-Ата: Мектеп, 1979. – 79 с.

5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М.: Высш. шк., 1980. – 368 с.

6. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. – М.: Знание, 1987.- 80 с.

7. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект. – М.: Педагогика, 1977. – 254 с.

8. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

9. Белинский В.Г. Собр. соч. в 3 т. – М., 1948. – Т.1. – С. 126.

10. Беспалько В.П. Основы теорий педагогических систем. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 204 с.

11. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Ин-т профессионал. образования РАО, 1995. – 336 с.

12. Божович Л.И. Отношение школьников к учению как психологическая проблема // Известия АПН РСФСР. – 1951. - № 36. – С. 3 – 28.

13. Васильева Т.В. Модули самообразования //Вестн. высш. шк. – 1988. - № 6. – С. 86 – 87.

14. Гальперин П.Я. Умственные действия как основа формирования мысли и образа // Вопр. психологии. – 1957. - № 6. – С. 58 – 59.

15. Гессен С.И. Общие основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 1995. – 400 с.

16. Ильина Т.А. Педагогика: курс лекций: учебное пособие. – М.: Просвещение, 1984. – 496 с.

17. Каган В.М., Ламм В.Я. От схемы к знаниям. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 102 с.

18. Кант И. Критика чистого разума. – Петроград, 1915. – С.64 – 65.

19. Кант И. Соч.: в 6 т. – М., 1964. – Т. 2. – С. 280 – 281.

20. Кара-Мурза С.С. Манипуляция сознанием. – Новосибирск: Издат. дом «Историческое наследие Сибири», 2007. – 176 с.

21. Ковалёв В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М.: Наука, 1988. – 193 с.

22. Копнин П.В. Логические основы науки. – Киев: Наукова думка, 1988. – 283 с.

23. Кудрюмова И.А. О математических подходах к записи учебного материала // Математика в школе. – 1983. - № 3. – С. 25 – 30.

24. Куписевич Ч. Основы общей дидактики: пер. с польск. – М.: Высш. шк., 1986. – 377 с.

25. Ленин В.И. Два приёма споров и борьбы //Полн.собр.соч. – Т. 24. – С. 166 – 168.

26. Ленин В.И. О государстве // Полн. собр. соч. – Т. 39.

27. Ленин В.И. Спорные вопросы // Полн. собр. Соч. – Т. 23. – С. 65 – 90.

28. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 181 с.

29. Марев И. Методологические основы дидактики. – М.: Педагогика, 1987. – 224 с.

30. Маркс К., Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы // Соч. – 2-е изд. – Т. 20. – С. 544; Т. 23. – С. 25.

31. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. – М.: Педагогика, 1975, 1975. - 365 с.

32. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1972. – 551.

33. Минский М. Фраймы для представления знаний. – М.: Энергия, 1979. – 150 с.

34. Павлов А.К. Краткий курс лекций по педагогике для студентов педагогических вузов и колледжей / А. К. Павлов. – СПб - Петрозаводск - Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 149 с.

35. Павлов А.К. Место и роль самостоятельной работы обучающихся в проблемно-модульном обучении: учебное пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 51 с.

36. Павлов А.К. Научно-методологические и методические основы организации и осуществления учебно-познавательного процесса в педагогической (образовательной) технологии проблемно-модульного обучения: краткое практико-ориентированное учебно-методическое пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 56 с.

37. Павлов А.К. Научно-методические и методологические основы организации и осуществления учебно-познавательного процесса в педагогической (образовательной) технологии проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 70 с.

38. Павлов А.К. Научно-методологические основы проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Петрозаводск: Изд-во НИОО ФГАНИОУ ИДСНИОА «МПА», 2021. – 154 с.

39. Павлов А.К. Педагогическая технология проблемно-модульного обучения: учебно-методическое пособие. – Петрозаводск, 2018. – 68 с.

40. Павлов А.К. Педагогическая технология проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Петрозаводск: Изд. центр НИО АНИУ ИДСНИА «МАПИ», 2018. – 85 с.

41. Павлов А.К. Педагогическая (образовательная) технология проблемно-модульного обучения: практико-ориентированное учебное пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 160 с.

42. Павлов А.К. Практикум по педагогическим технологиям: Учеб. пособие. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2021. – 71 с.

43. Павлов А.К. Применение и использование педагогической технологии проблемно-модульного обучения в школьных и послевузовских образовательных системах //https://zolotojvek.ru/publikacii/na_portale/material?n=82533

44. Павлов А.К. Теория и методика построения образовательной программы и учебного курса в проблемно-модульном обучении: учебное пособие. - Мурманск: Изд-во МИРО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», 2021. – 108 с.

45. Павлов И.П. Избранные труды. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1951.

46. Павлов И.П. Полн. собр. трудов. – М.-Л., 1936. – Т. 2.

47. Соколков Е.А. Проблемно-модульное обучение: учеб.пособие испр. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА – М, 2017. – 392 с.

48. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: МГУ, 1984. – 344 с.

49. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с.

50. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: метод. пособие. – М., 1996. – 158 с.

51. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательной политики. – М., 1993.

52.

![]() Шаталов В.Ф. Точка опоры. Организационные

основы экспериментальных исследований. – М., 1990. – 48 с.

Шаталов В.Ф. Точка опоры. Организационные

основы экспериментальных исследований. – М., 1990. – 48 с.

53. Шаталов В.Ф. Учиться победно // Огонёк. – 1981. - № 28. – С. 12 – 14.

54. Юцявичене П.А. Методы модульного обучения. – Вильнюс: Минвуз Лат. ССР, 1988. – 55 с.

55.

![]() Юцявичене П.А. Теория и практика

модульного обучения. – Каунас:

«Швиеса», 1989. – 271 с.

Юцявичене П.А. Теория и практика

модульного обучения. – Каунас:

«Швиеса», 1989. – 271 с.

56. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения //Сов. педагогика. – 1990. - № 1. – С.55 – 60.

57. Huczynski A. Enciclopedia of Management development Methode. England; Aldersnot, Hant, Published by Gower Publishing Company, 1983 – 339 р.

58.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.