Раздел 3. Компьютерные сети

1. Компьютерные сети: назначение и классификация

2. История развития компьютерных сетей

3. Топология компьютерных сетей

4. Технологии передачи данных

5. История глобальной сети Internet

6. Сервисы Internet

Компьютерная сеть (вычислительная сеть, сеть передачи данных) - система связи компьютеров и/или компьютерного оборудования. Для передачи информации могут быть использованы различные физические явления, как правило - различные виды электрических сигналов, световых сигналов или электромагнитного излучения. Компьютер, входящий в сеть, называется хост.

Основное назначение компьютерных сетей – совместное использование ресурсов и осуществление интерактивной связи как внутри одной фирмы, так и за ее пределами. Ресурсы – это файлы данных, приложения и периферийные устройства, такие как дисководы, принтеры, модем и др.

Первоначально компьютерные сети были небольшими и объединяли до десяти компьютеров. Технология ограничивала размеры сети, в том числе количество компьютеров и ее физическую длину. Такие сети располагались в пределах одного этажа здания или небольшой организации.

По назначению компьютерные сети подразделяются на вычислительные, информационные и смешанные.

Вычислительные сети предназначены главным образом для решения заданий пользователей с обменом данными между их абонентами. Информационные сети ориентированы в основном на предоставление информационных услуг пользователям. Смешанные сети совмещают функции первых двух.

По признаку территориальной распространенности компьютерные сети подразделяются на:

· PAN (Personal Area Network) – персональная сеть, предназначенная для взаимодействия различных устройств, принадлежащих одному владельцу;

· LAN (Local Area Network) – локальные сети, имеющие замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг (сети закрытого типа, доступ к ним разрешен только ограниченному кругу пользователей);

· CAN (Campus Area Network – кампусная сеть) – объединяет локальные сети близко расположенных зданий;

· MAN (Metropolitan Area Network) – городские сети между учреждениями в пределах одного или нескольких городов, связывающие много локальных вычислительных сетей;

· WAN (Wide Area Network) – глобальная сеть, покрывающая большие географические регионы, включающие в себя как локальные сети, так и прочие телекоммуникационные сети и устройства. Глобальные сети являются открытыми и ориентированы на обслуживание любых пользователей.

По принципам управления компьютерные сети можно разделить на одноранговые и многоранговые.

В одноранговой сети все компьютеры равноправны, каждый функционирует и как клиент и как сервер, т.е. нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступными по сети.

Одноранговые сети называют также рабочими группами, чаще всего они содержат менее 10 компьютеров. Такие сети имеют относительно простое кабельное соединение, обходятся обычно дешевле, но вопросы управления сетью и защиты конфиденциальной информации решаются с трудом.

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть оказывается недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей используют выделенные серверы. Многоранговая сеть - это сеть, в состав которой входят один или несколько выделенных серверов. Остальные компьютеры такой сети (рабочие станции) выступают в роли клиентов.

Выделенным называется такой компьютер, который функционирует только как сервер, исключая функции клиента или рабочей станции. Они специально оптимизированы для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. В одной сети могут быть несколько серверов, выполняющих разные задачи.

Администрирование и управление доступом к данным в сетях на основе сервера осуществляется централизованно. При этом обеспечивается высокая производительность и защита информации. Количество клиентов такой сети

доходит до тысячи. Высокие требования предъявляются только к мощности компьютера-сервера, а рабочие станции клиентов могут обладать невысокими характеристиками.

По типу среды передачи компьютерные сети делятся на проводные (телефонный провод, коаксиальный кабель, витая пара, волоконно- оптический кабель), беспроводные (передачей информации по радиоволнам в определенном частотном диапазоне).

По скорости передачи данных компьютерные сети подразделяются на низкоскоростные (до 10 Мбит/с), среднескоростные (до 100 Мбит/с), высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с).

К основным характеристикам компьютерной сети относятся:

· скорость сети – характеристика того, с какой скоростью данные передаются по сети;

· стоимость сети – суммарная стоимость установки, конфигурации, поддержания работоспособности сети;

· безопасность сети – доступа к сети и передачи данных по сети;

· доступность сети – возможность постоянного доступа к сети;

· масштабируемость сети – возможность расширения сети, подключения новых компьютеров, новых участков сетей;

· надежность сети – надежность работы сетевых компонентов (таких как кабель, коммутаторы и пр.);

· топология сети – физическая (конфигурация соединения сетевых устройств) и логическая (путь прохождения данных по физической сети).

Первым шагом на пути создания локальных вычислительных сетей стали многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени.

Необходимо было решить задачу доступа к компьютеру с терминалов, удаленных от него на многие сотни, а то и тысячи километров. Терминалы соединялись с компьютерами через телефонные сети с помощью модемов. Такие сети позволяли многочисленным пользователям получать удаленный доступ к разделяемым ресурсам нескольких мощных компьютеров. Затем появились системы, в которых компьютеры получили возможность обмениваться данными в автоматическом режиме, что, собственно, и является базовым механизмом любой вычислительной сети. Таким образом, первыми по времени появились глобальные вычислительные сети.

В начале 1970-х годов произошел технологический прорыв в области производства компьютерных компонентов – появились большие интегральные схемы. Их сравнительно невысокая стоимость и высокие функциональные возможности привели к созданию мини-ЭВМ. С течением времени предприятия и организации стали соединять свои мини-компьютеры вместе и разрабатывать программное обеспечение, необходимое для их взаимодействия. В результате появились первые локальные вычислительные сети.

В середине 1980-х годов утвердились стандартные технологии объединения компьютеров в сеть. Мощным стимулом для их развития послужили первые персональные компьютеры. Для создания сети достаточно было приобрести сетевые адаптеры соответствующего стандарта, стандартный кабель, присоединить адаптеры к кабелю стандартными разъемами и установить на компьютер одну из популярных сетевых операционных систем. Уже первые компьютерные сети обеспечивали скорость передачи данных до 10 Мбит/с.

Сетевая технология – это согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств (например, сетевых адаптеров, драйверов, кабелей и разъемов), достаточный для построения вычислительной сети.

Сегодня разрыв между понятиями локальных и глобальных сетей постоянно сокращается во многом из-за появления высокоскоростных территориальных каналов связи. В глобальных сетях появляются службы доступа к ресурсам, такие же удобные и прозрачные, как и службы локальных сетей (пример – сеть Internet).

В настоящее время наблюдается слияние технологий не только локальных и глобальных сетей, но и технологий любых информационных сетей: вычислительных, телефонных, телевизионных. Передача мультимедийной информации создает большой объем трафика в сети.

Трафик – величина потока информации (объем последней измеряется в битах или байтах и единицах, им кратных), прошедшего за определенный промежуток времени через выделенный канал связи, шлюз или другую систему.

Чтобы совместно использовать ресурсы и выполнять другие сетевые задачи, компьютеры должны быть подключены друг к другу. Для этой цели

применяется кабель. Различные типы кабеля в сочетании с различными сетевыми платами и сетевыми операционными системами требуют различного взаимного расположения компьютеров, т.е. различных топологий.

Сетевая топология (от греч. τοπος – место) – описание конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.

Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети, а ребрам – физические связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями, или узлами, сети.

Можно рассматривать физическую и логическую топологию компьютерной сети.

Физическую топологию образуют все сетевые устройства, соединенные проводами. Под логической топологией понимается путь прохождения сигнала от одной точки сети к другой.

Физическая и логическая топологии могут совпадать. Например, в топологии типа шина данные передаются по всей длине кабеля.

Физическая и логическая топологии могут и не совпадать. Например, при физической топологии типа звезда, когда точки сети присоединены с помощью устройства, находящегося в центре, логическая топология может представлять собой кольцо – когда данные передаются последовательно от одного компьютера другому.

Простейшее устройство для соединения между собой двух локальных сетей, использующих одинаковые протоколы, называется мостом.

Мост может быть аппаратным (специализированный компьютер) или программным.

Существует множество способов соединения сетевых устройств, из них можно выделить базовые. Остальные способы – это комбинации базовых, в общем случае такие топологии называются смешанными, или гибридными.

Все сети строятся на основе трех базовых топологий:

· шина;

· звезда;

· кольцо.

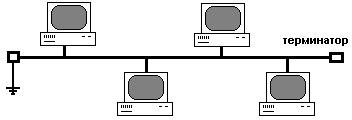

Топологию «шина» часто называют «линейной шиной», она относится к наиболее простым и распространенным топологиям. В ней используется

один кабель, именуемый магистралью, вдоль которого подключены компоненты сети.

В сети с топологией «шина» компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, передавая их по кабелю в виде электрических сигналов. Сигналы передаются всем компьютерам сети, однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателя, зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент времени только один компьютер может вести передачу.

Так как данные в сеть передаются лишь одним компьютером, ее производительность зависит от количества компьютеров, подключенных к шине. Чем их больше, тем медленнее сеть (рис. 1).

|

Рис. 1. Топология «Шина»

«Шина» – пассивная топология, компьютеры только «слушают» передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один компьютер выйдет из строя, это не скажется на работе остальных.

Сигналы распространяются по всей сети – от одного конца кабеля к другому. Если не предпринимать никаких действий, сигнал, достигая конца кабеля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществлять передачу. Чтобы предотвратить отражение электрических сигналов, на концах кабеля устанавливают терминаторы, поглощающие эти сигналы.

При разрыве сетевого кабеля вся сеть перестает функционировать.

Звезда (рис. 2) – базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно сетевой концентратор), образуя физический сегмент сети. Эта топология – основная в наше время.

Рис. 2. Топология «Звезда»

Рабочая станция, которой нужно послать данные, отсылает их на коммутатор (switch), коммутатор определяет адресат и отдает ему информацию. Коммутатор, в отличие от концентратора (hub), подает пакет лишь на определенный порт – получателю. Одновременно может быть передано несколько пакетов. Сколько именно – зависит от коммутатора.

Преимущества:

· выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;

· хорошая масштабируемость сети;

· легкий поиск неисправностей и обрывов в сети;

· высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);

· гибкие возможности администрирования. Недостатки:

· выход из строя центрального концентратора обернется неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;

· для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;

· конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.

При разрыве кабеля сеть не работает только на одном из «лучей» звезды.

На остальные компьютеры это не повлияет.

Кольцо (рис. 3) – базовая топология компьютерной сети, в которой рабочие станции подключены последовательно друг к другу, образуя замкнутую сеть.

Рис. 3. Топология «Кольцо»

При топологии «кольцо» компьютеры подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. В отличие от пассивной топологии

«шина», в кольце каждый компьютер выступает в роли усилителя сигналов, передавая их следующему компьютеру. Поэтому, если выйдет из строя один компьютер, прекращает функционировать вся сеть.

Принцип передачи данных в кольцевой сети называется «передача маркера». Маркер последовательно, от одного компьютера к другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, кто хочет передать данные. Передающий компьютер изменяет маркер, помещает в данные электронный адрес и посылает их кольцу.

Данные проходят через каждый компьютер, пока не окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя, указанным в данных. После этого, принимающий компьютер посылает передающему сообщение, где подтверждает факт приема данных. Получив подтверждение, передающий компьютер создает новый маркер и возвращает его в сеть. В кольце диаметром 200 м маркер может циркулировать с частотой 10 000 об/сек.

Чаще всего используются топологии, комбинирующие разные компоновки. Например - «звезда-кольцо» или «звезда-шина», где несколько сетей с топологией «звезда» объединяются с помощью магистральной линейной шины.

Сравнительная характеристика достоинств различных топологий представлена в таблице 1.

Таблица 1

|

Топология |

«Шина» |

«Звезда» |

«Кольцо» |

|

Расход кабеля |

небольшой |

большой |

небольшой |

|

Производительность от количества компьютеров |

зависит |

не зависит |

не зависит |

|

Поломка компьютера |

не влияет |

не влияет |

влияет |

|

Разрыв кабеля |

влияет |

не влияет |

влияет |

|

Усиление сигнала |

нет |

может быть |

да |

В качестве среды передачи сигналов между компьютеров используется кабель. Существует три основные группы кабелей: коаксиальный кабель, витая пара и оптоволоконный кабель.

Коаксиальный кабель состоит из медной жилы, изоляции, ее окружающей, экрана в виде металлической оплетки и внешней оболочки. Экран защищает передаваемые по кабелю данные, поглощая внешние электромагнитные сигналы, называемые помехами или шумом. Коаксиальный кабель более помехоустойчив, в нем меньше затухание сигнала, поэтому он удобен для передачи сигналов на большие расстояния.

Витая пара – это два перевитых вокруг друг друга изолированных медных провода. Завивка проводов позволяет избавиться от электрических помех. Существуют экранированная и неэкранированная витая пара. Такой кабель наиболее дешевый, простой в установке, подвержен помехам и не может быть очень длинным.

Оптоволоконный кабель – чрезвычайно тонкий стеклянный цилиндр, покрытый слоем стекла, называемого оболочкой, с иным, чем у жилы коэффициентом преломления. В оптоволоконном кабеле цифровые данные распространяются по оптическим волокнам в виде модулированных световых импульсов. Это наиболее надежный и защищенный способ передачи. Оптоволоконные линии предназначены для перемещения больших объемов данных на очень высоких скоростях, так как сигнал практически не затухает и не искажается. Передача не подвержена электрическим помехам, поэтому можно передавать импульсы на многие километры.

Для передачи по кабелю кодированных сигналов используют две технологии – узкополосную передачу и широкополосную передачу.

Узкополосные системы передают данные в виде дискретных электрических или световых импульсов в обоих направлениях.

|

Рис. 4. Узкополосная передача

При таком способе вся емкость канала используется для передачи одного импульса, т.е. занимает всю полосу пропускания. Продвигаясь по кабелю, сигнал постепенно затухает, и может исказиться. Если кабель слишком длинный, на дальнем его конце передаваемый сигнал может исказиться до неузнаваемости или совсем пропасть. Чтобы избежать этого, в узкополосных системах используют репитеры, которые усиливают сигнал и позволяют увеличить длину кабеля.

Широкополосные системы передают данные в виде аналогового сигнала, который использует некоторый интервал частот. Сигналы представляют собой непрерывные электромагнитные или оптические волны, которые передаются в одном направлении.

Рис. 5. Широкополосная передача

Если обеспечить необходимую полосу пропускания, то по одному кабелю одновременно может идти вещание нескольких систем, на разных частотах, таких как кабельное телевидение и передача данных. Для восстановления сигнала при затухании в широкополосных системах применяются усилители.

Существуют также беспроводные сети, однако чаще не полностью сеть, а лишь отдельные ее компоненты. Например, для переносных компьютеров или временного подключения к разным сетям. Для передачи данных используются инфракрасное излучение, лазерный луч или радиопередача.

5. История глобальной сети Internet

Internet – это обширная, разветвленная сеть, которая включает в себя компьютерные узлы разбросанные по всему миру. Internet -это средство связи, доступное широкому кругу пользователей.

Прародительницей Internet стала сеть Arpanet, разработанная 1969 году по заказу министерства обороны США. Она объединяла несколько исследовательских институтов и учебных заведений.

В 1973 году была установлена компьютерная связь с европейским континентом.

С 1974 года был разработан протокол TCP/IP, важнейшим преимуществом которого была возможность неограниченного наращивания количества компьютеров в сети и то, что он позволял объединить компьютерную технику различных платформ.

В 1977 учеными штата Висконсин была реализована поддержка электронной почты, которая сохранилась почти в неизмененном виде и по сей день.

В 1979 году появились первые конференции Usenet, построенные на принципах свободного доступа.

В 1988 году количество компьютеров в сети превысило 1000. В том же году в сети был зафиксирован первый вирус, получивший название вирус Мориса.

В 1991 году разработана первая поисковая система Gopher, которая позволяла перемещаться по сети с помощью сложных запутанных команд.

С 1992 года вступила в силу система World Wide Web, предоставляющая доступ к информации в виде набора документов с гиперссылками, В этом году количество компьютеров сети превысило 1 миллион.

С 1994 года начался стремительный рост числа сетей подключенных к Internet.

Сегодня количество пользователей сети Интернет уже исчисляется в миллиардах. В глобальных сетях (а также это возможно и в локальных) применяется числовая система адресации компьютеров. Основу обмена информацией в Интернет составляет соглашение, называемое Internet Protokol (IP), поэтому систему числовых имен (адресов) компьютеров называют IP-адресами.

IP-адрес – набор из четырех чисел, разделенных точками, не превышающих предельного значения 255. Например: 218.235.017.140. Такая адресация позволяет поддерживать около 4,3 млрд. уникальных IP-адресов, чего уже сейчас недостаточно. В настоящее время в Интернете растет применение нового протокола, в котором используется 128-битная адресация (адреса в протоколе составляются из 8 групп по 4 шестнадцатиричных цифры.

Пользователь не в состоянии запомнить много подобных числовых имен. Для удобства пользователей компьютерная система «переводит» числовые имена в символьные и обратно. Символьное имя компьютера состоит из группы символов, разделенных точками. Каждая группа символов называется доменом и является общим именем для компьютеров, объединенных в сети по какому-либо признаку.

Деление всемирной сети на домены произошло во второй половине 80-х годов. Домен gov финансировался правительством, домен sci существовал на средства научных кругов, домен edu – на средства системы образования, а домен com (коммерческий) не финансировался никем, т.е. его узлы должны были развиваться за счет собственных ресурсов. Национальные сети других государств стали рассматриваться как отдельные домены, например, uk – домен Великобритании, su – домен Советского Союза, ru – домен России.

Таким образом, во второй половине 1980-х годов сложилась и заработала система доменных имен (DNS – Domain Name System). В 2010 году появилась возможность регистрировать домены с именами, написанными на кириллице.

Основой функционирования Интернета является протокол TCP/IP. В техническом понимании TCP/IP – это не один сетевой протокол, а два протокола, лежащих на разных уровнях.

Протокол IP – адресный. Он принадлежит сетевому уровню и определяет, куда происходит передача.

Протокол ТСР – протокол транспортного уровня. Он управляет передачей информации. Согласно протоколу TCP, отправляемые данные

«нарезаются» на небольшие пакеты, после чего каждый пакет маркируется таким образом, чтобы в нем были данные, необходимые для правильной сборки документа на компьютере получателя.

В простейшем понимании служба – это пара программ, взаимодействующих согласно определенным правилам, называемым протоколами. Одна из программ этой пары называется сервером, а другая – клиентом.

Соответственно, когда говорят о работе служб Интернета, речь идет о взаимодействии серверного оборудования и программного обеспечения с клиентским оборудованием и программным обеспечением.

Разные службы имеют разные протоколы. Они называются прикладными протоколами. Их соблюдение обеспечивается и поддерживается работой специальных программ. Таким образом, чтобы воспользоваться какой-то из служб Интернета, необходимо установить на компьютере программу, способную работать по протоколу данной службы. Такие программы называют клиентскими, или просто клиентами.

Электронная почта (E-Mail)

Электронная почта (англ. email, e-mail, от англ. electronic mail) – технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») по распределенной (в том числе глобальной) компьютерной сети. Основным отличием от прочих систем передачи сообщений (например, служб мгновенных сообщений) является возможность отложенной доставки почтовыми серверами.

Обеспечением этой службы в Интернете занимаются специальные почтовые серверы.

Почтовые серверы получают сообщения от клиентов и пересылают их по цепочке к почтовым серверам адресатов, где эти сообщения накапливаются. При установлении соединения между адресатом и его почтовым сервером происходит автоматическая передача поступивших сообщений на компьютер адресата.

Почтовая служба основана на двух прикладных протоколах: SMTP и

SMTP (англ. Simple mail transfer protocol) – протокол передачи почты. В общепринятой реализации он использует службу DNS для определения правил пересылки почты.

POP3 (англ. Post Office Protocol Version 3 – протокол почтового отделения, версия 3) используется почтовым клиентом для получения сообщений электронной почты с сервера.

По протоколу SMTP корреспонденция отправляется с компьютера на сервер, а по протоколу POP3 – принимаются поступившие сообщения. Существует большое разнообразие клиентских почтовых программ, в том числе для мобильных устройств.

Служба передачи файлов (FTP)

FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях.

FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.

Прием и передача файлов составляют значительный процент от прочих Интернет-услуг. С появлением быстрых линий Интернета во многих домах большое распространение получил доступ к различного рода хранилищам файлов.

Служба FTP имеет свои серверы в мировой сети, на которых хранятся архивы данных. Со стороны клиента для работы с серверами FTP может быть установлено специальное программное обеспечение, хотя в большинстве случаев браузеры WWW обладают встроенными возможностями для работы и по протоколу FTP. Протокол FTP работает одновременно с двумя TCP- соединениями между сервером и клиентом.

Группы новостей. Форумы

Большое распространение получили так называемые форумы.

Веб-форум – класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта. Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа форума заключается в создании пользователями тем в разделах и последующим обсуждением внутри этих тем.

До появления термина «форум» пользовались термином группа новостей, или конференция. Их удобно использовать для обсуждения какой- то темы. Если форум или группа новостей становятся достаточно популярными, то большой объем сообщений значительно затрудняет их целенаправленный мониторинг, поэтому в некоторых группах производится

«отсев» информации, не относящейся к теме конференции, – модерация. Такие конференции называют модерируемыми. В качестве модератора может выступать не только человек, но и программа, фильтрующая сообщения по определенным ключевым словам. В последнем случае говорят об автоматической модерации.

Служба World Wide Web (WWW)

Это самая популярная служба современного Интернета. Ее нередко отождествляют с Интернетом, хотя на самом деле это лишь одна из его многочисленных служб.

World Wide Web – это единое информационное пространство, состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных документов, хранящихся на веб-cepверах. Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют веб-страницами. Количество существующих веб-страниц уже

измеряется миллиардами, причем энергичный рост объема World Wide Web продолжается.

Группы тематически объединенных веб-страниц называют веб-узлами (альтернативный термин – веб-сайт, или просто сайт). Один физический веб- сервер может содержать достаточно много веб-узлов.

От обычных текстовых документов веб-страницы отличаются тем, что они оформлены без привязки к конкретному носителю. Электронные веб- документы предназначены для просмотра на экране компьютера, причем заранее не известно, на каком. Не известны ни размеры экрана, ни параметры цветового и графического разрешения, не известна даже операционная система, с которой работает компьютер клиента. Поэтому веб-документы не могут иметь «жесткого» форматирования. Оформление выполняется непосредственно во время их воспроизведения на компьютере клиента и происходит оно в соответствии с настройками программы, выполняющей просмотр.

Программы для просмотра веб-страниц называют браузерами.

Информационный WWW-сервер использует гипертекстовую технологию. Для записи документов в гипертексте используется специальный язык HTML (Hypertext Markup Language – язык разметки гипертекста), который позволяет управлять шрифтами, отступами, вставлять гиперссылки, цветные иллюстрации, поддерживает вывод звука и анимации (средства мультимедиа).

Внешне гипертекст отличается от обычного текста тем, что часть слов или целые строки в нем выделены особым шрифтом или цветом и при наведении на них указателя мыши инициируют какое-либо событие, чаще всего загрузку в программу просмотра нового документа, привязанного так называемой гипертекстовой ссылкой к выделенной строке текста. В результате у пользователя появляется возможность самому выбирать порядок просмотра тех или иных страниц, двигаясь по гиперссылкам. В сценарий просмотра могут входить ресурсы всего мира, доступ к которым происходит по протоколу работы с гипертекстом HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Гипертекстовая связь между сотнями миллионов документов, хранящихся на физических серверах Интернета, является основой существования логического пространства World Wide Web. Однако такая связь не могла бы существовать, если бы каждый документ в этом пространстве не обладал своим уникальным адресом. Каждый файл одного локального компьютера обладает уникальным полным именем, в которое

входит собственное имя файла (включая расширение имени) и путь доступа к файлу, начиная от имени устройства, на котором он хранится. Если расширить представление об уникальном имени файла и развить его до всемирной сети, то адрес любого файла во всемирном масштабе определяется унифицированным указателем ресурса – URL.

Унифицированный (единый) указатель ресурсов (англ. URL – Uniform Resource Locator) – определитель местонахождения ресурса, стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

Адрес URL состоит из трех частей.

1. Указание службы, которая осуществляет доступ к данному ресурсу (обычно обозначается именем прикладного протокола, соответствующего данной службе). Так, для службы WWW прикладным является протокол HTTP – протокол передачи гипертекста. После имени протокола ставится двоеточие (:) и два знака «/» (косая черта): http://...

2. Указание доменного имени компьютера (сервера), на котором хранится данный ресурс: http://www.sibupk.nsk.su.

3. Указания полного пути доступа к файлу на данном компьютере. В качестве разделителя используется символ «/» : http://www. sibupk.nsk.su

/Files/New/abcdefg.zip

При записи URL-адреса важно точно соблюдать регистр символов. Именно в форме URL и связывают адрес ресурса с гипертекстовыми ссылками на веб-страницах. При щелчке на гиперссылке браузер посылает запрос для поиска и доставки ресурса, указанного в ссылке. Если по каким-то причинам он не найден, выдается сообщение о том, что ресурс недоступен (возможно, что сервер временно отключен или изменился адрес ресурса).

Служба имен доменов (DNS)

Адрес любого компьютера или любой локальной сети в Интернете может быть выражен 4 байтами, например так: 195.28.132.97, в то же время каждый компьютер имеет уникальное доменное имя, например такое: www.sibupk.nsk.su. Это просто две разные формы записи адреса одного и того же сетевого компьютера.

Однако автоматическая работа серверов сети организована с использованием числового адреса. Благодаря этому промежуточные серверы могут осуществлять передачу запросов и ответов в нужном направлении, не зная, где конкретно находятся отправитель и получатель. Поэтому необходим перевод доменных имен в IP-адреса. Этим и занимаются серверы службы имен доменов DNS.

DNS (англ. Domain Name System – система доменных имен) – распределенная система (распределенная база данных), способная по запросу, содержащему доменное имя хоста (компьютера или другого сетевого устройства), сообщить IP-адрес или (в зависимости от запроса) другую информацию. Как частный случай DNS может хранить и обрабатывать и обратные запросы, определения имени хоста по его IP- адресу.

Обмен сообщениями, чат (chat)

Чат (англ. chat – разговор) – средство общения пользователей по сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.

Веб-чат выглядит как обычная веб-страница, где можно прочесть последние несколько десятков фраз, написанных участниками чата и модераторами.

Служба предназначена для прямого общения нескольких человек в режиме реального времени. Иногда эту службу называют чат-конференциями или просто чатом. Каждый пользователь может создать собственный канал и пригласить в него участников «беседы» или присоединиться к одному из открытых в данный момент каналов.

Существует несколько популярных служб мгновенного обмена сообщениями. Обмен происходит через специальные серверы, работающие только со своими программами-клиентами. Эти серверы могут находиться географически достаточно далеко. Часто может оказаться, что два человека в одном помещении обмениваются сообщениями через сервер, который находится на другом континенте.

Социальные сети

Социальная сеть направлена на построение сообществ в Интернете из людей со схожими интересами и/или деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты или мгновенного обмена сообщениями.

Блоги

Блог (англ. blog от web log – сетевой журнал или дневник событий) – это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа.

Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой:

блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в отзывах к блог-записи или своих блогах).

Блоггерами называют людей, ведущих блог. Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой. По авторскому составу блоги могут быть личными, групповыми (корпоративными, клубными…) или общественными (открытыми). По содержанию – тематическими или общими.

Для блогов характерна возможность публикации отзывов (так называемых комментариев, комментов) посетителями. Она делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами.

Средства использования сетевых ресурсов. Браузеры.

Браузер или веб-обозреватель – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, т. е. для запроса веб-страниц (преимущественно из cети Интернет), их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.

Браузер обрабатывает код HTML страниц и представляет информацию в виде, пригодном для чтения. При этом учитываются кодировка, шрифт, графика и другие особенности отображаемой страницы.

В настоящее время браузер представляет собой комплексное приложение для обработки и вывода разных составляющих веб-страницы и для предоставления интерфейса между веб-сайтом и его посетителем. Практически все популярные браузеры распространяются бесплатно или «в комплекте» с другими приложениями либо операционными системами:

· Internet Explorer (совместно с ОС Microsoft Windows);

· Mozilla Firefox (бесплатно, свободное ПО);

· Safari (совместно с Mac OS или бесплатно для Windows);

· Opera (бесплатно, начиная с версии 8.50);

· Google Chrome (бесплатно, свободное ПО).

Первым распространенным браузером с графическим интерфейсом был NCSA Mosaic. Исходный код этого браузера был открытым, и некоторые другие браузеры (Netscape Navigator и Internet Explorer) взяли его за основу.

Netscape выпустила Netscape Navigator под разные операционные системы и добилась заметного успеха, в том числе и коммерческого. Это побудило компанию Microsoft выпустить свой браузер Internet Explorer.

В 1996 году появился браузер Opera. Долгое время он позиционировался как самый быстрый браузер. Он считался самым легким и в старте, и в

загрузке из Интернета, и в отображении страниц. Первоначально Opera распространялась как условно-бесплатное ПО (shareware), но с 2005 года Opera также стала распространяться бесплатно.

Война браузеров была бы исключительно коммерческим делом корпораций, если бы основным приемом в борьбе не стало добавление специфических, нестандартных возможностей к браузерам.

В 2008 году компания Google выпустила свой браузер с открытым исходным кодом – Chrome. Браузер Chrome содержит некоторые новшества (изоляция сбоев, режим «инкогнито» и т. д.).

В начале 2009 года Microsoft объявила, что разрабатывает новый браузер, который будет называться Gazelle. Новый браузер будет применять принципы разделения ресурсов, характерные для многопользовательских операционных систем, что, согласно Microsoft, повысит его безопасность.

Часть браузеров поддерживают кроме онлайн-режима, когда браузер пытается получить страницы с веб-сервера, оффлайн-режим, при котором можно просматривать сохраненные копии ранее посещенных страниц.

Существуют браузеры, которые специально спроектированы на преимущественную работу в оффлайн-режиме – создании локальных копий веб-страниц и сайтов. Их называют оффлайн-браузерами.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.