ТЕМА: РУССКАЯ ИЗБА (ИЗО, технолгия)

Учитель Першина Т.В. 2009-2010 уч.г.

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с особенностями и обрядами, связанными со строительством русской избы

ЗАДАЧИ:

1. Познакомить учащихся с историей строительства дома,

2. Показать значимость узорочья избы,

3. Прививать интерес к изучению прошлого нашего народа.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: изба, конек, шелом, «сороки», «курицы», причелииы, полотенце», заимка, починок, скобель, долото, клеть

ОБОРУДОВАНИЕ: Репродукции и фотографии деревянных построек, схема «Русская изба», книга Н.А. Горяева «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» М. «Просвещение» 2000г., презентация «Русский народ: обычаи, обряды», репродукции картин А. Васнецов «Основание Москвы Юрием Долгоруким», «Московский Кремль при Иване Калите», …

1. Вводная часть.

Организационный момент.

II. Содержание урока.

1 . Актуализация (Беседа.)

- Что вы знаете о местах проживания наших предков?

Ответ: на берегах рек – древнейших водных дорог, среди полей, в окружении лесов, стоят потемневшие от времени величавые избы.

- А что общего в различных видах жилища (пещера, хижина, дом, дворец)?

Ответ: Домашний очаг, различные постройки и приспособления для хранения запасов пищи, инструментов.

2. Проблемный вопрос

- А как на Руси происходило строительство жилища? Какие обряды и традиции соблюдались при этом?

3.Постановка целей и задач урока Сегодня мы познакомимся с особенностями и обрядами, связанными со строительством русской избы и попробуем сами спроектировать дом.

4.Изучение нового материала. /Лек ц ия./

В лесистых местах, по берегам рек и озер селились, оседали, ставили свои дома и хозяйственные постройки наши предки. «Возле леса жить - голодному не быть». В лесу зверь и птица, смола и дикий мед, ягоды и грибы.

Лес рядом, а в нем на всякую болезнь зелье вырастает. Давно заметили люди, что от боли в сердце помогает корень валерианы: знали, что липовый цвет снимает жар, подорожник и сок березы лечат раны, настой белены в небольших дозах успокаивает, а если много выпить - возбуждает. «Ты что, белены объелся?», - спрашивали, если человек слишком горячился.

Селились рядом родственники и просто соседи (те, кто рядом сели). Строились не день и не два. Сначала надо было освоить участок. Готовили землю под пашню, рубили, корчевали лес. Так возникла заимка (от слова занимать), а первые постройки назывались починками (от слова почин, то есть начало).

-Что значило построить дом?

Время для строительства дома выбиралось благоприятное – ранней весной, в новолуние. И строительство дома должно было захватывать Троицу «Без троицы и изба не строится» Начинать строительство следовало только в «мужской» день- вторник или четверг.

Строительство начиналось с валки леса. Срубив дерево, ствол его очищали от сучьев и коры, а затем, положив бревно и немного отступив от его конца, «выбирали» лунку. Четыре бревна, связанные в квадрат (лунка к лунке), образовывали венец. В верхних бревнах вырубался желоб, чтобы следующий венец плотно прилегал к нижнему. Вот так, венец на венец, и ставили избу. На бревнах проставляли зарубки - порядковые номера. Если надо, избу можно было разобрать по бревнышку, перевезти в другое место и снова собрать. Большое мастерство нужно, чтобы одно бревно как бы входило в другое, и если все они плотно лежали друг на друге, - щелочки не увидишь.

В устроение жилища человек стремился привнести порядок, наполнить образами. Это делалось чтобы привлечь к дому силы Света и Добра, а от злых сил уберечься. В. Федотов писал:

«Глаголем, кошелем и брусом

Дом строили с резным крыльцом.

С обдуманным мужицким вкусом.

И каждый со своим лицом»

/слайд 3/

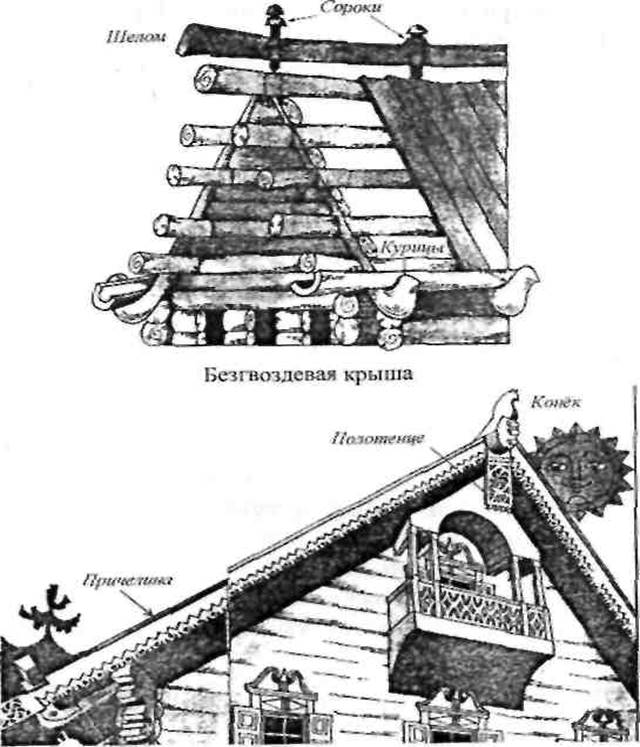

Русские избы изумляют плотницким искусством: ни одного гвоздя, а стоят - не сдвинуть. Много терпения требовалось для возведения крыши. Доски для нее тесали топором. Их укладывали так, чтобы любую можно было заменить, не разбирая всей крыши. Взгляните на крышу дома:

Два ската крыши сверху соединялись бревном, на конце которого выстругивали голову коня (конек - охлупень). Скаты крыши очень напоминали крылья. С. Есенин писал: «Конь, как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии, есть знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице». Конь-птица охраняет домашний очаг, олицетворяет силы добра и красоты, он символизирует солнце, движущееся по небу.

|

наличники ставни крыльцо лобовая доска |

Части крыши /безгвоздевой/:

• шелом - верхнее выдолбленное бревно, закрывавшее щели на стыке досок;

• «сороки» - поленца-пробки, скреплявшие шелом и нижнее бревно;

• «курицы» - бревнышки с загнутыми концами; на них клали выдолбленное бревно, которое держало доски снизу;

Рассмотрим узорочье:

ž причелииы - резные доски по окантовке крыши;

ž «полотенце» - резная досочка на месте стыка причелин.

ž розетки и полурозетки – символы солнца.

ž Ромбы и прямоугольники - ряды небольших отверстий – символы земли

ž лобовая доска идет по верху бревенчатого сруба – стелются ветви растений, обитают фантастические существа, полулюди, полурыбы, волшебные птицы, добродушные львы, русалки – берегини. Вся эта резьба олицетворяет небесную сферу, землю, водную стихию.

/слайд 5/

Для строительства больше всего годились сосна и ель: стволы прямые, древесина крепкая и надежная.

/слайд 6/ Все хозяйственные постройки крестьянского двора (амбар, хлев, курятник) располагались поблизости от избы. На Севере, где зимы суровые и снежные, все крестьянское хозяйство размещалось под одной крышей. Так можно было, не выходя наружу, заниматься различными делами, а их в крестьянском хозяйстве всегда хватало.

Кто не знает сказку о Колобке? «По амбару метен, по сусекам скребен...» Что же это за сусеки? А это сделанный из толстых досок короб. Он внутри разделен на отсеки (сусеки). Сусек побольше служит накопителем зерна. Из него оно постепенно осыпается в разборные сусеки. Вот когда все зерно уже выбрано, то приходится скрести амбар и мести сусеки.

Важное значение в хозяйстве крестьянина имел амбар. В его верхней части было место для всевозможной утвари - бочек, кадок, коробов, сундуков, ведер.

Амбар иногда ставили не на земле, а поднимали на столбах - сваях. Тесали такие столбы с хитростью: верх делали наподобие шляпки у гриба. В этом случае грызуны пролезть в амбар не могли. По столбу еще можно забраться, а дальше шляпка не пустит. Иногда в качестве столбов использовали выкорчеванные деревья. Их врывали корнями вверх. Эти корни тоже служили препятствием для мышей и крыс. И стоял тогда амбар, будто на перевернутых птичьих лапах.

Изба, клеть, амбар, овин, гумно, банька - вот что такое крестьянская усадьба. Строились широко - ведь земли много, лес, а значит, и строительный материал рядом. Что же касается трудолюбия и старания, то русским людям их всегда было не занимать.

Строить усадьбу одновременно выходило до двадцати человек. Приглашали работников, однако с разбором, так как хорошую избу мог срубить не каждый. Тут и опыт нужен, и мастерство, и особый талант.

Позже стали ходить от города к городу, от деревни к деревне плотницкие артели. Топор за поясом, скобель, долото - вот и весь инструмент. Пилы тоже были, но пользовались ими редко. Топором и лес валили, и ложку могли выстругать.

Рядом с избой строили еще один сруб поменьше – клеть /летняя изба/. Там

хранили нехитрое крестьянское имущество. Избу с клетью соединяли сени, в которые вел главный вход с улицы. Избу располагали «лицом» к дороге или реке, озеру.

Как правило, на боковом южном фасаде дома ставили крыльцо. Выходило оно в сторону улицы. Его поддерживали резные столбы, на которых крепилась кровля. Все крыльцо украшалось резными ажурными подзорами. На крыльцо вели ступеньки. Крыльцо - «распахнутые руки» дома. Оно связывает его с улицей, с соседями. Теплыми летними вечерами собирались на крыльце посидеть, поговорить, обсудить последние новости.

/слайд 7-8/

Окна - «глаза» дома. Через окна в избу входили свет солнца, новости деревенской жизни. Окно связывало домашний мир с внешним. Потому так торжественно –нарядным был декор окон. Над окнами крепились козырьки-наличники. Они прикрывали окна от дождя и снега. Позже появились накладные наличники со ставнями. Ставни выполняли еще одну функцию. С улицы каждый мог видеть: открыты ставни - значит, хозяева уже встали, а закрыты - значит, еще спят или куда-то ушли. Наличники украшали всевозможной резьбой. У каждой избы был свой особый облик.

Стоит перед нами рубленая изба, светится на солнце. Сколько в ней красоты и поэзии, как талантливо все придумано и хитро сделано!

И теперь, когда вот новым светом

И моей коснулась жизнь судьбы,

Все равно остался я поэтом

Золотой бревенчатой избы.

С. Есенин

4. Практическая

работа.

Изобразите русскую избу. Подпишите названия «Лица». /

Появление чувства уверенности, желания попробовать свои силы в более сложном

задании./

5. Анализ выполненных работ. Мини-выставка.

III. Итог урока.

Домашнее задание: подготовить ответы на вопросы /Помощь родителей/:

1. По каким приметам выбирали место для избы?

2. Как его помечали?

3. Когда заготавливались деревья? Какие?

4. Что изображалось на наличниках?

5. Обычаи русского народа, связанные с порогом.

ТЕМА: РУССКАЯ ИЗБА /продолжение/. БЫТ И ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с бытом и основными занятиями русских людей

ЗАДАЧИ:

1. Закрепить знания учащихся о строительстве древнерусского дома

2. Познакомить учащихся с внутренним убранством избы,

3. Развивать любознательность,

4. Воспитывать любовь к учебному труду.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: Круг-оберег, знаки-символы, полог, печник, печки-муравленки, бабий кут, закуток, ухват, ушат, кочерга, рукомойник, деревянные лопаты, полавошники, полати и люлька.

ОБОРУДОВАНИЕ: Репродукции и фотографии деревянных построек, рисунки /фото/ деревьев, схема- макет «Русская изба», книга Н.А. Горяева «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» М. «Просвещение» 2000г., презентация «Русский народ: обычаи, обряды», схема комнаты русской избы; нарисованная русская печь (или ее схематичное изображение у каждого учащегося).

1. Вводная часть.

Организационный момент.

Цели и задачи урока

II. Содержание урока.

1. Закрепление пройденного материала. Проверка Д/З

- Сегодня на уроке мы с вами построим русскую избу по всем правилам строительства древнерусского дома.

Перво-наперво надо выбрать место для строительства дома. По каким приметам выбирали место для избы? (Дом не строят там, где была дорога, стояла баня, на пожарище, заброшенном месте из-за мора, на спорном участке, месте, где была пролита кровь, где находили кости, где опрокидывался воз. Дом строят там, где останавливается на отдых домашний скот, на обжитом месте.)

- Выбрали место. Как его нужно пометить? (Надо очертить круг.)

Чертим на доске мелом круг.

- А почему именно с этого знака начинается строительство дома, и как его проводили на земле? (Круг - символ солнца, которое считалось оберегом с древнейших времен. Будущий хозяин с помощью сохи пропахивал борозду на земле и обязательно замыкал круг.)

- Мы готовы приступить к строительству дома. Какие деревья использовались для строительства?

На доске рисунки деревьев: сосны, осины, пихты, березы, лиственницы, липы, кедра. (Для строительства использовались сосна, пихта, кедр, лиственница.)

- Начинаем заготавливать бревна для строительства дома.

- Когда заготавливались деревья? (Зимой, когда дерево «спит».)

- Какие деревья выбирались? (Длинные, ровные.)

- Какие деревья не брали для строительства? (Кривые, с дуплами, упавшие при рубке вершинами на север или запад.)

На доске в центре круга прикрепляем «стены» дома. Надо скорее крышу ставить - не ровен час дождь пойдет, всю постройку замочит. Вспомните и назовите основные части крыши. (Конек, причелина, полотенце, шелом, кровля, сороки, курицы.)

- А почему крышу треугольной делали? (Крыша напоминает о небесном своде и о том, как в течение дня солнышко путешествует по небу, поднимаясь и опускаясь над линией горизонта.)

Прикрепляем крышу. Какой еще основной детали дома не хватает? (Окон.)

- Почему оконным проемам придавалось большое значение? (Окна - «глаза» дома, пропускали солнечный свет.)

- Как назывались специальные доски вокруг окна? (Наличники, ставни.)

- Что изображалось на этих досках? (Круги - знаки солнца; квадраты, ромбы - знаки плодородия земли; волнистые линии -знаки воды; птицы - символы солнца.)

Прикрепляем окна. Осталась у нас дверь с крыльцом. Вспомните обычаи русского народа, связанные с порогом. (На пороге нельзя стоять, сидеть; через порог нельзя здороваться, прощаться и говорить, нельзя ничего подавать и брать; через порог переносят невесту во время свадьбы.)

Прикрепляем дверь и крыльцо. Дом готов!

2. Изучение нового материала./лекция - беседа/

БЫТ И ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ

В низенькой светелке с створчатым окном

Светится лампадка в сумраке ночном,

Слабый огонечек то совсем замрет,

То дрожащим светом стены обольет.

Новая светелка чисто прибрана:

В темноте белеет занавес окна;

Пол отструган гладко; ровен потолок;

Печка развальная встала в уголок.

По стенам – укладки с дедовским добром,

Узкая скамейка, крытая ковром

Крашеные пяльцы с стулом раздвижным

И кровать резная с пологом цветным.

- В этих строчках Л. Мей смог описать все внутреннее убранство русской избы. Заглянем и мы в мир домашней жизни.

Входя в избу, волей-неволей каждый должен поклониться хозяевам, а то и шишку на лбу можно набить: дверь в избу низкая. А порог, наоборот, высокий, чтоб меньше дуло.

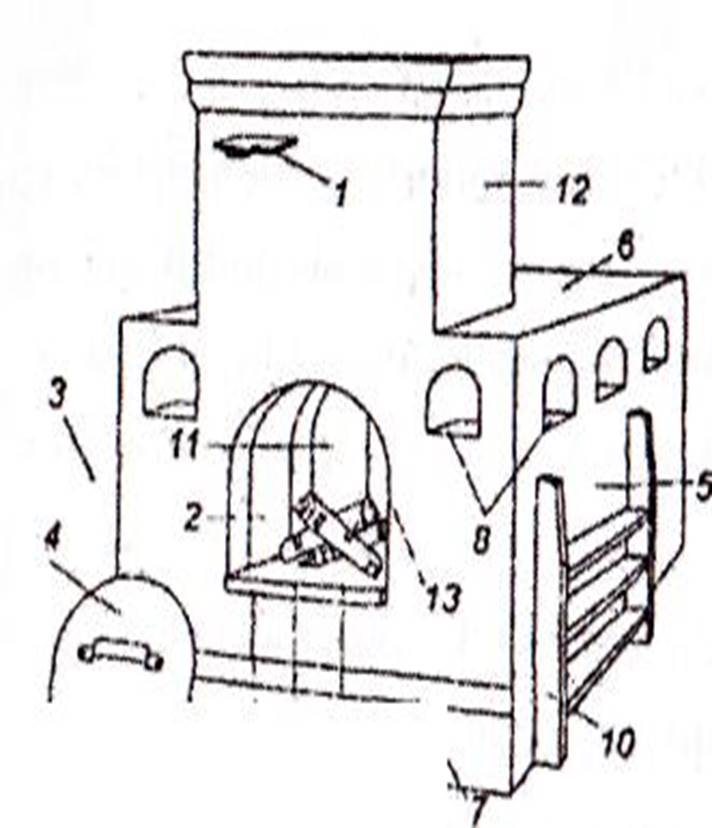

Знаете загадку: «Стоит терем, в тереме ящик, в ящике мучка, в мучке жучка?». Ее отгадка: стоит изба, в избе печка, в печке зола, а в золе - жар. Войдя в избу, на печь сразу обратишь внимание: она занимает почти пол-избы.

/слайд 9/

- Какую роль играла печь в жизни крестьянской семьи?

Ответ: Она была основой жизни, главным оберегом семьи, семейным очагом. Печь кормила, спасала от холода, избавляла от хвори.

С печью связаны весь быт, вся жизнь крестьянина. Народ недаром наделял печь волшебными свойствами, а образ печи стал традиционным для русских сказок: она прячет Машу и ее братца от злых гусей-лебедей, везет Емелю к царю и т. д. Печь складывали из кирпича, в сверху обмазывали глиной. Такой русская печь дожила и до наших дней. Человек, который умел класть печь (печник), пользовался почетом и уважением. Слава о хорошем печнике шла по всей округе. Важно было не просто сложить печь: она должна была как можно дольше держать тепло, а дров требовать как можно меньше. /слайд 10-11/

Хорошая печь - гордость и печника, и хозяина дома. Вот как хвастается печкой удалой добрый молодец, сын боярский Дюк Степанович князю киевскому Владимиру:

Как у нас во городе, во Галиче,

У моей сударыни, у матушки,

А то печки были все муравленки,

А поды-то были все серебряны...

«Печки были все муравленки» - значит, покрыты глазурью.

Конечно, такая печка могла быть только у «сударыни-матушки». В крестьянской избе попроще. Основанием печи служит печное место, или опечек. Это деревянный сруб из толстых бревен, разделенный пополам. В его верхней части хранится вся печная утварь: ухваты, горшки, чугунки и пр. В нижней части опечка зимой держали кур. Около выходного отверстия русской печи (устья) помещалась толстая доска - шесток, на которую ставили все то, что в печь идет и что из печи вытаскивают. Топили печь, как правило, ольхой и березой: дыма меньше и тепло дольше держится. Сосной и елью топили редко, так как они очень быстро прогорают. /слайд 12/

«Печь краса – в доме чудеса!»

Печь не только обогревала избу. В печи пекли хлеб, готовили еду себе и домашней живности. На печи сушили одежду, обувь, грибы, ягоды, мелкую рыбешку. Здесь можно было спать. Для этого делалась специальная лежанка. А сколько сказок и разных историй рассказано ребятам на русской печке! Дети очень любили поваляться на теплой печке долгими зимними вечерами, сверху наблюдая за домашней работой своих бабушек и дедушек, матерей и отцов. На печке грели свои косточки старики и старухи, и, говорят, помогало.

Избы, в которых печку топили по-черному, назывались курными (без трубы). Наверно, представляется черная от сажи и копоти изба, в которой, если топится печь, дышать нечем. На самом деле все было иначе. Потолок в этой избе придумали делать в виде трапеции. По всем стенам избы размещались полки - воронцы. Они-то и не давали дыму спуститься вниз. Все, что выше воронцов, темно от копоти, а под ними - чисто. Дым вытягивался в специальное отверстие - волоковое окошечко (с задвижкой) и уходил в дымник.

У хороших хозяев в избе все сверкало чистотой. На стенках - расшитые белые полотенца; пол, стол, скамьи выскребены; на кроватях кружевные оборки - подзоры; оклады икон начищены до блеска. Пол в избе делали из широких цельных плах - бревен, разрубленных пополам, с тщательно отесанной одной плоской стороной. Клали плахи от двери к противоположной стене. Так половинки лучше лежали и комната казалась больше. Пол, настилали на три-четыре венца выше земли, и таким образом образовывался подпол. В нем хранились продукты, разные

соленья. А приподнятость пола почти на метр от земли делала избу более теплой.

/слайд 13/ Правый от печки угол назывался бабий кут, или середа. Здесь командовала хозяйка, все было приспособлено для приготовления пищи / - что еще было рядом с печью? (ухват, ушат, кочерга, рукомойник, деревянные лопаты) – для чего?, стояла прялка. Отсюда и слово закуток, то есть отгороженное где-нибудь в помещении место, обособленный уголок. Под потолком – полавошники, на которых располагалась крестьянская утварь, около печи укрепляли деревянный настил – полати, здесь спали. Для новорожденного подвешивали к потолку избы нарядную люльку.

/слайд 14-16/ Самое почетное место в избе – духовный центр дома – красный угол, то есть красивый. Здесь стояли стол и лавки, висели иконы, украшенные тканым или вышитым полотенцем, пучки сухих трав. Это особое место было для гостей.

Русский народ всегда славился своим гостеприимством.

Почти все в избе делалось своими руками. Долгим зимним вечером резали миски и ложки, долбили ковши, ткали, вышивали, плели лапти и туеса, корзины. Хотя и не отличалось убранство избы разнообразием мебели: стол, лавки, скамьи (лавки со спинками), столбцы (табуретки), сундуки - все делалось тщательно, с любовью и было не только полезным, но и красивым, радующим глаз. /слайд 17-20/

/слайд21 - 22/ Вечерами, когда темнело, избы освещались лучинами. Пучок лучин вставлялся в специальные кованые светцы, которые можно было закрепить в любом месте. Иногда использовали масляные светильники - небольшие плошки с загнутыми вверх краями. Только довольно обеспеченные люди могли себе позволить пользоваться свечами.

Это стремление к прекрасному, мастерство передавалось от поколения к поколению. Поэтому неудивительно, что обычные бытовые предметы становились все совершеннее. Появлялись народные умельцы, зарождались промыслы. Любая обиходная вещь, будь то детская люлька или ковш, подзор или полотенце, - все украшалось резьбой, вышивкой, росписью или кружевом, причем все принимало определенный, традиционный образ, ассоциировалось с окружающей природой. /слайд 23-25/ Например, ручка солонки (заметим, что соль в деревянной солонке всегда оставалась сухой) часто выглядела как голова коня; на полотенцах чаще всего вышивались петухи; на люльке вырезалось и раскрашивалось солнышко.

/слайд 26/ Ведра были деревянными, клепаными. Клепка - дощечка с железными дужками. Из таких дощечек делали стенки ведер и бочек. Ведра носили по два на коромысле (деревянной дуге с выемками на концах, куда входили дужки ведер). Коромысло клали на левое или правое плечо. Так гораздо легче нести полные ведра, чем в руках.

Вначале изба крестьянина имела только одну комнату. Позже стали строить так называемые пятистенки, в которых общая площадь разделялась бревенчатой стеной на две части.

Окна вначале закрывались слюдой или бычьими пузырями. Стекла в Новгороде и Москве появились в XIV веке. Но они были очень дорогими, и ставили их только в богатых домах. И слюда, и пузыри, и даже стекла того времени только пропускали свет, а что происходило на улице, через них видно не было

Заканчивая свой рассказ о крестьянском быте и хозяйстве, хотелось бы подчеркнуть, что русские деревни и села удивительно гармонично вписывались в окружающую природу.

Ощущая свой дом частицей природы, где все подчинено общему с природой порядку, целесообразности и красоте, крестьянин чувствовал себя защищенным и сильным, а значит, и свободным. Наши предки воспринимали свою избу, деревню или село (отличие в названии - деревня или село - говорит о том, есть ли в данном месте церковь или нет. Если есть, то это уже село, а если нет - деревня. Другое отличие: в селе есть улицы и торговая площадь), окружающую природу как маленькую вселенную, где все знают друг друга. Самая непосредственная связь с кормилицей-землей, дарами рек, озер и лесов закладывала основные черты русского характера: трудолюбие, бережливость, терпеливость, настойчивость. Суровый климат приучил быть выносливыми, чутко следовать природным приметам, быть хитрым на выдумку в землепашестве, животноводстве, ремеслах.

Широта просторов, удивительная по разнообразию природа породили размах и удаль русского характера, отразились в не-похожестве народных промыслов

|

План комнаты в избе |

|

|

1.Стол.

2.Скамья.

3.Скамья-диван

с резной спинкой.

4.Лавка.

5.Полати.

6. Печь-ширма.

7. Полка-разинька.

8. Полки резные.

9.Судничек

(тумбочка для посуды).

|

|

10.Тумбочка.

11. Рукомойник

12. Ушат

13 Люлька

14. Прялка

15. Окно.

16. Дверь

ВИД КОМНАТЫ

|

|

III. Итог урока.

Домашнее задание:

Найти репродукции и картинки с изображением избы, внутреннего убранства, зодчества – в тетрадь, альбом.

Русская печь: 1. Вьюшка. 2. Загнеток. 3. Запечье. 4. Заслонка. 5. Зеркало. 6. Лежанка. 7. Опечье. 8. Печурки. 9. Под. 10. Припечье. 11. Свод. 12. Труба. 13. Устье. 14. Чело. 15. Шесток.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.