Русская печь – сердце русской избы

Дымок

с трубы тянулся верхом,

Всё на бочок хотел прилечь.

В хатёнке тесной деревенской

Здоровым жаром пышет печь.

Стоит среди избы не гостьей,

Хозяйкой главною, сиречь.

Накормит, вылечит, согреет.

Достоинств всех не перечесть.

Зинаида Олифер

История русской печи

Первая печь представляла собой сложенные без раствора камни с ложбиной для дров. Конструкция называлась – каменный очаг или печь-каменка. Археологические раскопки свидетельствуют, что подобная технология начала использоваться в IХ-Х веке нашей эры. Простейшая конструкция спасала от зимних холодов и позволяла дольше сохранять тепло в помещении с меньшей затратой дров, нежели при розжиге простого костра. Камни нагревались и после топки печи ещё некоторое время отдавали тепло. Историки считают, что каменный очаг отапливал жилые дома вплоть до ХIV века, а после ещё долго использовали для топки русской бани.

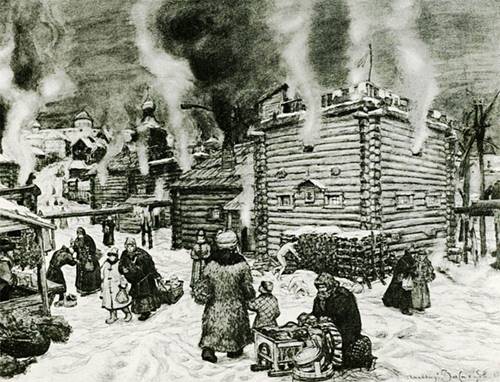

В XIV веке начали появляться первые «курные печи», которые строились из камня с использованием глиняного раствора. Курная печь топилась по-чёрному (Приложение 1 рис.2), дым выходил наружу через приоткрытую дверь или через волоковые окна – отверстия в стенах избы, которые закрывались после топки. Изба, в которой стояла такая печь, называлась «курная изба». В избах были высокие потолки, чтобы оставалось место для дыма.

Летописи свидетельствуют, что в XVI веке появились дымницы – деревянная труба на крыше, через которую дым из чердака выходил на улицу, на чердак дым попадал через отверстие в потолке. Топить «курную печь» было большим искусством, дым должен выходить из устья печи, тонкой полоской стелиться по потолку и выходить в волоковое окно или дымницу. У хорошей хозяйки стены в избе были чистые, сажей покрывался только потолок. Дым из печи не пропадал даром. Над потолком подвешивали сети для просушки, рыбу и мясо для копчения.

Во время топки печи по-чёрному нужно было контролировать огонь и не давать ему сильно разгореться, иначе можно было угореть от дыма, или спалить избу. В сухую погоду часто возникали пожары, и в связи с этим в 1571 году царским указом было запрещено топить печь с весны до первых заморозков. Топить можно было только дворовые печи.

В середине XVII века печи начали оборудовать сквозными трубами для отвода дыма из печи наружу. Так появилась Русская печь по-белому.

В большинстве случаев Русская печка ставилась в центре дома, чтобы обогревать каждый его уголок. Печь была высотой полтора метра и выше, в зависимости от высоты избы. На верху печи находилась лежанка для сна.

Устройство печи .

Русская печь, это массивная конструкция, в ширину она обычно имела около полутора метров, в высоту - до двух, в длину - чуть больше двух. Основная функция печи, это как можно дольше сохранять тепло, для этого варочная камера расположена в глубине печи и имеет заслонку между камерой и устьем.

В русской печи выделяют такие элементы (Приложение 2):

·

опечек - деревянный сруб в основании печи;![]()

· массив - собственно кирпичная масса печи;

· горнило - основной элемент печи, в которой собственно сгорает топливо (иначе оно называется - топливник);

· под или лещадь - дно горнила. На него укладываются дрова; также прямо на поду часто готовится пища (подовый хлеб, и не только);

· свод - верхняя часть горнила, поднимающаяся сводом. Над сводом обычно укладывается большой теплоёмкий массив из кирпича или другого материала;

· щёки - передняя стенка горнила, в которой есть отверстие (устье);

· устье - отверстие, через которое в под закладываются дрова или другое топливо или устанавливается посуда. Устье обычно ниже, чем высота свода. Над отверстием устья устанавливается так называемый порожек - верхняя стенка, которая мешает выходить газам и нагретому воздуху;

· шесток - специальная площадка перед устьем. На неё обычно ставится посуда, которую только извлекли из устья или, наоборот, только собираются туда ставить. Служит как вспомогательный стол при приготовлении пищи. Шесток также мог использоваться, как отдельная плита для готовки;

· подшесток - неотапливаемая ниша под шестком. Обычно служит для хранения посуды;

· печурки - ниши в массивной кладке печи. Увеличивают площадь поверхности печи и эффективность теплоотдачи. Также используются для хранения трав, грибов или посуды;

· подпечек (подпечье) - большая полость под подом, внутри опечья. Там обычно хранились дрова для следующих топок, там же порой спали домашние животные;

· хайло - приспособление для принудительного выпуска дыма в трубу, нужно для печей, над шестком которых расположен улавливающий дымовые газы колпак.

Интересно, какую же посуду использовали для приготовления пищи? Какие предметы еще использовали? Об этом я узнала из материалов экскурсии, из рассказов бабушки и учителя Веры Николаевны.

В печи варили, парили, жарили, запекали и «томили». Приспособления, которые использовали для работы с русской печью (Приложение 3):

· кочерга - для лучшего укладывания дров в огне, перемешивания углей;

· печной совок - для очистки печи от золы;

· ухват или рогач - ставить и доставать из печи чугуны;

· сковороды и чапелы (сковороды без ручки);

· чапельник (сковородник) - для перемещения чапел;

· садник - деревянная лопата для посадки и доставания из печи хлеба и выпечки;

· чугуны - чугунная, реже алюминиевая, огнестойкая посуда;

· корчаги - глиняная посуда для нагрева воды;

· крынки - топить молоко;

· утятницы (гусятницы) - тушить мясо, овощи, птицу;

· обметалочка - обметать от золы и сажи шесток и другие нужные инструменты.

Иногда обходились и вовсе без посуды - например, для приготовления подового хлеба, который выпекался прямо на поверхности пода после топки.

Мне удалось подержать в руках сковородник, ухват с чугуном. Оказывается даже пустой чугунок держать тяжело. А если его наполнить?...

Хозяйка, топившая печь, должна иметь силу и сноровку.

Использование и значение печи в жизни людей

Наши предки использовали русскую печь в самых разнообразных сферах своей жизни:

· печь согревала в суровый мороз. В избе всегда было сухо и тепло;

· на Руси печь называли кормилицей, и это неспроста — в ней можно было приготовить обед на большую семью;

· печь использовали для мытья, на Руси говорили: «Зачем топить баню, когда печь есть». После топки выметали золу в ставили чугунки с водой, поддавать пару можно было плеснув воду на горячие стенки;

· на печи спали. Лежанка вмещала трёх детей;

· лечили недуги. Лежанка посыпалась целебными травами и поливалась водой, после её покрывали простынёй и клали больного. Получалась своего рода ингаляция с прогреванием.

· стирали бельё. В чугунок клали грязное бельё, заливали водой, добавляли золу и ставили в тёплую печь, периодически перемешивали. Получалась стиральная машина, где зола играла роль стирального порошка.

· верхняя ее часть служила "кладовкой" для того, что семья запасала на зиму. У самой трубы в плетеной корзине - ржаные сухари. Чтобы бока не обжигались горячими кирпичами, поверх кирпичей толстым слоем настилалась лучина. Она всегда была у хозяев под рукой - для растопки самой печи, для разогрева самовара, а до керосиновых ламп - и для освещения избы…»

· распаривать ивовые прутья для плетения корзин;

· прогревать семена для посадки;

· сушить зерно, грибы и ягоды;

· русская печь выполняла роль домашней метеостанции. По ее поведению предсказывали погоду.

Несмотря на свою многовековую историю, русская печь дожила до наших дней. Но сейчас она не так часто используется по прямому назначению.

Можно было обойтись без кровати или шкафа, но без печки обойтись было никак нельзя. Про неё в народе говорили: «печка кормит, печка греет, печка – мать родная». Печь предстаёт перед нами как живое существо, что-то святое, неприкасаемое, одно только сравнение печи с «матерью родной» чего стоит!

Печь – сердце и душа дома, основа – крестьянского быта. Без русской печи жизнь людей в прошлом была невозможна.

Литература

1. https://litkom.com/blog/russkaya-pech-serdtse-doma/

2. https://www.liveinternet.ru/users/4455035/post360514328

3. https://millionstatusov.ru/stihi/russkaya-pechka.html

Приложение 1

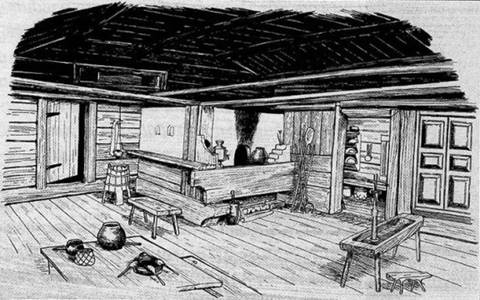

Рис.1 Каменный очаг, печь – каменка

Рис.2 Русская печь по-чёрному

Рис.3 Курные избы

Рис.4 Русская печь по-белому

Приложение 2

Устройство печи

Приложение 3

Печная утварь

Приложение 4

Приложение 5

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.