Л.1

Информация, информационные процессы и информационное общество. Информационные процессы и ИТ.

Информационное общество. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с числовым программным управлением

Информация, информационные процессы и информационное общество

Информация

Информация относится к фундаментальным, неопределяемым понятиям науки информатика. Термин «информация» происходит от латинского слова information, что означает сведения, разъяснения, изложение.

Во многом определение информации зависит от отрасли человеческой деятельности:

- в бытовом смысле под информацией понимают любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют. Например, сообщение о каких-либо событиях, о чей-либо деятельности и т.п.;

- в технике под информацией понимают сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов (в этом случае есть источник сообщений, получатель (приемник) сообщений, канал связи);

- в кибернетике под информацией понимают ту часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, развития системы.

Применительно к компьютерной обработке данных, под информацией понимают некоторую последовательность символических обозначений (букв, цифр, звуков, графиков, рисунков и др.), несущую смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру виде. Физически информация в ЭВМ записывается и передается в виде электрических сигналов.

Один из основоположников информатики как науки Норберт Винер о понятии информация говорил так: «Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему наших органов чувств».

Наиболее общее понимание термина «информация» состоит в том, что информация – это отражение разнообразия в существующем мире. Важно помнить при изучении данного термина, что ни одна из приведенных трактовок не может считаться определением.

Информация может существовать в виде:

Ø текста, рисунков, фотографий, чертежей

Ø световых или звуковых сигналов

Ø радиоволн

Ø электрических и нервных импульсов

Ø магнитных записей

Ø жестов и мимики

Ø запахов и вкусовых ощущений

Ø хромосом, посредствам которых передаются по наследству признаки и свойства организмов, и т.д.

Человек воспринимает с помощью органов чувств следующую информацию:

- визуальную (восприятие зрительных образов, различие цветов и т.д.) – с помощью зрения - 90%

- звуковую (восприятие музыки, речи, сигналов, шума и т.д.) – с помощью слуха

- обонятельную (восприятие запахов) – с помощью обоняния

- вкусовую (восприятие посредством вкусовых рецепторов языка) – с помощью вкуса

- тактильную (посредством кожного покрова восприятие информации о температуре, качестве предметов и т.д.) – с помощью осязания

Свойства информации (с точки зрения бытового подхода к определению информация):

Релевантность – способность информации соответствовать нуждам (запросам) потребителя;

Полнота – свойство информации исчерпывающе (для данного потребителя) характеризовать отображаемый объект или процесс;

Своевременность – способность информации соответствовать нуждам в нужный момент времени;

Достоверность – свойство информации не иметь скрытых ошибок. Достоверная информация со временем может стать недостоверной, если устареет и перестанет отражать истинное положение дел;

Доступность – возможность получения информации данным потребителем;

Защищенность – свойство, характеризующее невозможность несанкционированного использования или изменения информации;

Эргономичность – свойство, характеризующее удобство формы или объема информации с точки зрения данного потребителя.

Информационные процессы

Действия, выполняемые с информацией, называются информационными процессами.

Информационный процесс – это процесс, в результате которого осуществляются прием, передача (обмен), преобразование и использование информации.

В информационных процессах выделяются перечисленные выше виды процессов: получение, хранение, передача, обработка, использование информации. Остановимся подробнее на каждом из указанных видов.

Получение информации – это прежде всего реализация способности к отражению различных свойств объектов, явлений и процессов в окружающем мире. Все живые существа, даже самые простейшие, воспринимают информацию об окружающей их среде и реагируют на нее в целях обеспечения условий для своего существования. Но говоря, о получении информации, имеется в виду не только фиксация в той или иной форме свойств окружающего мира. Получать информацию человек и другие живые организмы могут друг от друга, а также из тех или иных источников информации. Например, читая текст или слушая речь. Такое получение информации происходит в результате информационного процесса другого вида – процесса передачи информации.

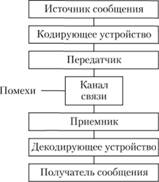

Передача информации всегда осуществляется по некоторому каналу связи от источника информации к приемнику (ее получателю). Например, звук – канал связи - колебание воздуха; свет – электромагнитное колебание. Информация, полученная приемником информации, должна быть так или иначе сохранена. Хранимую информацию обычно называют данными. Данные – это информация, зафиксированная на машинном носителе информации или введенная в компьютер. Для передачи информации с помощью технических средств необходимо кодирующее устройство, предназначенное для преобразования исходного сообщения источника информации к виду, удобному для передачи, и декодирующее устройство, для преобразования кодированного сообщения в исходное.

Если сравнивать два понятия «информация» и «данные», то наиболее полно отражает реальный мир информация.

При передаче информации необходимо учитывать, тот факт, что информация при этом может теряться или искажаться, т.е. при передаче информации могут присутствовать помехи.

Обработка информации – прежде всего под обработкой информации понимают получение новой информации из уже имеющейся. Например, перевод русского текста на иностранный, сумма чисел. Под обработкой информации в информатике понимают преобразование информации из одного вида в другой, проводимое по строго формальным правилам (входная информация – преобразователь информации – выходная информация). Мы же под обработкой информации будем понимать любое преобразование ее содержания или формы представления.

Использование информации – это обязательный элемент формирования целенаправленной деятельности. Именно при использовании информации выявляются такие свойства, как ее новизна, актуальность, достоверность, объективность, полнота и т.п. Важно помнить, что свойствами этими информация обладает в рамках конкретного протекающего информационного процесса.

Хранение информации имеет большое значение для многократного использования информации, передачи информации со временем. С точки зрения человека, различная информация, в зависимости от степени ее важности и ценности, может иметь разное по длительности время хранения. Некоторую информацию человек способен хранить в течение всей жизни, другую же – от несколько секунд до несколько дней. Память человека не способна хранить всю получаемую информацию (следует отметить, что получение информации не прекращается ни на одну секунду).

Деятельность человека, которая связана с процессами получения, преобразования, накопления, передачи и использования информации называют информационной деятельностью.

Например: набор текста на компьютере – информационные процессы: ввод и хранение;

Ученик пишет изложение – информационные процессы: прием, обработка и передача.

Информационная деятельность человека

Наиболее общее понимание термина «информация» - это отражение разнообразия в существующем мире. Это означает, что информация присуще всему, т.е. как живой, так и неживой природе. При этом в неживой природе могут происходить информационные процессы только двух видов – хранение и передача информации. Процесс обработки информации в самом широком смысле – это прерогатива человека. Именно от разумной деятельности, т.е. от обработки информации, зависит протекание всех других информационных процессов.

Для хранения и передачи информации человек создал язык, т.е. систему именования объектов окружающего мира и отношений между ними. Именно с помощью языка человек превращает получаемую информацию в знание, а также передает имеющиеся знания одного человека или общества в целом. Таким образом, информацией признается только то, что обязательно осознается человеком. Способы, посредством которых человек фиксирует и передает информацию, во многом определяю информационный вид цивилизации. А принципиальные изменения в таких способах называют информационной революцией.

Первой информационной революцией было изобретение письменности. Появилась возможность долговременного хранения информации и передачи накопленных знаний и культурных ценностей последующим поколениям без искажения (устный рассказ основывается на человеческой памяти, которая может стираться).

Второй информационной революцией считается изобретение книгопечатания. Теперь накопленная человечеством информация, представленная в виде текстов, становилась доступной каждому грамотному человеку. Развитие науки, образования привело к росту объема информации. Если в начале прошлого века общая сумма человеческих знаний удваивалась, приблизительно, каждые 50 лет, то в последующие годы – каждые 5 лет.

По мере развития общества постоянно расширялся круг людей, чья профессиональная деятельность связана с обработкой и накоплением информации. Постоянно рос объем книг, рукописей и другой документации, появилась необходимость создания хранилищ – библиотек, архивов. Всю информацию, хранящуюся в них, необходимо было не просто хранить, а упорядочить и систематизировать, что по-прежнему оставалось прерогативой человека.

Выходом из создавшейся ситуации стало создание компьютеров, которые во много раз ускорили и автоматизировали процесс обработки информации.

Первая ЭВМ «ENIAC» была разработана в США в 1945 году. В нашей стране первая ЭВМ была создана в 1951 году под руководством академика В.А. Лебедева. Правда, одних компьютеров здесь недостаточно – нужны еще средства коммуникаций, способные доставить информацию от одного компьютера к другому. Иными словами, нужны компьютерная сеть и программные средства навигации в ней. Разработка способов и методов представления информации, технологий решения повседневных и научных задач с использованием компьютеров стала важным аспектом деятельности людей многих профессий.

Третьей информационной революцией было создание сети Интернет, когда вся накопленная информация была переведена на электронные носители, а мощные компьютерные станции, объединенные в глобальные сети и снабженные эффективными средствами поиска информации, способны оперативно доставлять эту информацию пользователю практически из любого уголка планеты.

Информационная культура

Включает в себя следующие составляющие:

психологическая готовность человека (пользователя);

навыки работы с различными информационными системами (компьютерными базами данных и библиотечными каталогами);

готовность к работе с современными программными средствами (современные программные средства имеют очень логичный интерфейс и нужно учиться работать не с какой-либо отдельной программой, а способу понимания любых программ);

умение классифицировать информацию, выделять общее и особенное;

навыки содержательной коммуникации.

Информатизация общества

Термин «информатика» произошел от двух слов «ИНФОРмация» и «автоМАТИКА».

Информатика - это наука, которая изучает информационные процессы, происходящие в системах различной природы, а также возможность их автоматизации.

Основными понятиями информатики являются информация, информационная модель, алгоритм, программа, компьютер как исполнитель алгоритмов, информационная технология, информационная система.

Под информатизацией общества понимают реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевременного использования членами общества достоверной информации, что в значительной мере зависит от степени освоения и развития новых информационных технологий.

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний.

Характерные черты информационного общества:

- решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между информационной лавиной и информационным голодом;

- обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;

- главной формой развития станет информационная экономика;

- в основу общества будут заложены автоматизированные генерация, хранение, обработка и использование знаний с помощью новейшей информационной техники и технологии;

- информационные технологии охватывают все сферы социальной деятельности человека;

- с помощью средств информатики реализован свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей цивилизации.

Один из этапов перехода к информационному обществу — компьютеризация общества, где основное внимание уделяется развитию и внедрению компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление.

Основной инструмент компьютеризации — ЭВМ (компьютер). Человечество проделало долгий путь, прежде чем достигло современного состояния средств вычислительной техники.

Основными этапами развития вычислительной техники являются:

Ручной — с 5-го тысячелетия до н. э. Ручной период автоматизации вычислений начался на заре человеческой цивилизации. Он базировался на использовании пальцев рук и ног, а также счеты, логарифмические линейки.

Механический — с середины XVII века. Развитие механики в XVII веке стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический способ вычислений.

Электромеханический — с 90-х годов XIX века. Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает около 60 лет — от первого табулятора Г. Холлерита до первой ЭВМ "ENIAC".

Электронный — с 40-х годов XX века. Начало электронного этапа связывают с созданием в США в конце 1945г. электронной вычислительной машины ENIAC.

Информационные процессы и ИТ

Обращение информации в системах организационно-экономического управления производится в виде стандартных информационных процессов. Еще в Федеральном законе "Об информации, информатизации и защите информации" определялось, что информационные процессы – это "процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации". Эти процессы играли важную роль и в докомпьютерную эпоху, в настоящее время их технологическая реализация, качественные и количественные характеристики продолжают меняться быстрыми темпами по мере совершенствования информационных и коммуникационных технологий, хотя их внутреннее содержание по существу осталось неизменным.

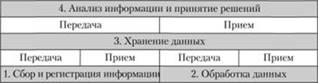

Информационные процессы могут рассматриваться как последовательность действий над информацией с целью обеспечения принятия управленческих решений. Информационные процессы реализуются с помощью операций, к главным из которых относятся сбор и регистрация, прием (ввод), передача, обработка (преобразование), хранение информации. Взаимосвязь информационных процессов приведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Обобщенная схема технологического процесса обработки информации

Помимо названных основных информационных процессов в зависимости от целей решения задачи в технологический процесс могут быть включены и другие, не менее важные, вспомогательные процессы, такие как поиск информации, регистрация, размножение, сжатие, архивирование и др. Для реализации разных информационных процессов используются различные технические средства и методы.

Сбор и регистрация информации – это процесс получения информации извне и приведение ее к виду, необходимому для последующего ввода в информационную систему и обеспечивающему последующие этапы информационного процесса. Сбор и регистрация информации могут производиться непосредственно человеком, когда информация вручную переносится па машинные носители или вводится в информационную систему, автоматизированным способом с помощью технических средств и систем или же автоматически по канатам связи. Сбор информации существенно зависит от решаемой задачи, но всегда играет важную роль, так как от полноты, достоверности и своевременности исходной информации зависит правильность принимаемых решений.

При сборе первичной информации непосредственно от объектов производственно-хозяйственной деятельности могут использоваться различные измерительные средства: от ручных до автоматических. Большое разнообразие измеряемых процессов и используемых для этого средств, наличие ручных операций отличают процедуру сбора от других процедур как наиболее трудоемкую. Собранную информацию необходимо зафиксировать на носителях информации, что осуществляется в процессе регистрации. Наиболее эффективно заносить собранные первичные данные в память компьютера, что позволяет распечатать и хранить их в виде бумажного документа, а также использовать в электронном виде при дальнейшей обработке. Для автоматизации процесса регистрации могут использоваться специализированные устройства. Например, большую популярность приобретают устройства нанесения штрих-кода, позволяющие автоматически записывать информацию о продукции, которая затем может быть считана вычислительным устройством.

Сбор и регистрацию информации могут сопровождать другие процессы, например фильтрация (отсеивание данных, не нужных для принятия решений), архивация (представление данных в более компактном виде), размножение (для последующей передачи информации нескольким адресатам) и т.д.

Помимо первичной информации по результатам производственно-хозяйственной деятельности сбор информации может осуществляться из других источников (внутренняя управленческая информация, информация директивных органов, информация из внешней среды). Задача сбора информации нс может быть решена в отрыве от других задач, в частности задачи обмена информацией (передачи).

Обмен информацией – это процесс, в ходе которого источник информации ее передает, а получатель – принимает. Если в передаваемых сообщениях обнаружены ошибки, то организуется повторная передача этой информации. В результате обмена информацией между источником и получателем устанавливается своеобразный "информационный баланс", при котором в идеальном случае получатель буде т располагать той же информацией, что и источник.

Обмен информацией производится с помощью сигналов, являющихся ее материальным носителем. Источниками информации могут быть любые объекты реального мира, обладающие определенными свойствами и способностями. Если объект относится к неживой природе, то он вырабатывает сигналы, непосредственно отражающие его свойства.

Если объектом-источником является человек, то вырабатываемые им сигналы могут не только непосредственно отражать его свойства, но и соответствовать тем знакам, которые человек вырабатывает с целью обмена информацией. Обмен информацией реализуется операциями приема и передачи. Для их осуществления необходимы каналы связи и устройства преобразования информации к виду, пригодному для приема-передачи информации (рис. 2.2). Канал связи – это совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к получателю. Каналы передачи сообщений характеризуются пропускной способностью и помехозащищенностью.

Рис. 2.2. Общая схема приема-передачи информации

Процедуры преобразования информации для передачи – кодирование (модуляция), обратное преобразование при приеме – декодирование (демодуляция). Устройство, выполняющее такие преобразования, называется модемом. Пропускная способность канала определяется максимальным количеством символов, передаваемых ему при отсутствии помех. Эта характеристика зависит от физических свойств канала. Для защиты от потерь и искажения информации в каналах связи применяются специальные меры защиты, в частности помехоустойчивое кодирование.

Принятую информацию получатель может использовать неоднократно. С этой целью он должен зафиксировать ее на материальном носителе различной физической природы (магнитном, печатном, лазерном, фото-, кино- и др.), ориентированном на дальнейшее использование человеком или компьютерной системой. Процесс формирования исходного, несистематизированного массива информации называется накоплением информации. Среди записанных сигналов могут быть такие, которые отражают ценную или часто используемую информацию. Часть информации в данный момент времени особой ценности может не представлять, хотя, возможно, потребуется в дальнейшем. Поэтому могут быть предусмотрены различные режимы хранения информации: оперативный или долговременный.

Хранение информации – это процесс поддержания исходной информации в виде, обеспечивающем выдачу данных по запросам конечных пользователей в установленные сроки. Процесс хранения информации, обеспечивающий доступ к ней в течение определенного промежутка времени, необходим, так как в экономической информации значительную часть составляют постоянные и условно-постоянные данные. Переменные данные также могут использоваться неоднократно. Процесс хранения может быть связан с процессом актуализации информации, который предполагает замену устаревших данных и пополнение новыми данными. Для обеспечения доступа к хранимой информации используется процесс ее поиска, который состоит в извлечении необходимых данных из всего объема хранимой информации. Поиск информации и последующий доступ к ней могут осуществляться по специальным служебным словам (адресам) или по элементам данных, являющимся ключевыми.

Различается хранение информации в виде неструктурированных (произвольные по форме текстовые, числовые, графические и др.) и структурированных данных (форматизированные данные, относящиеся к конкретной предметной области, – основная форма хранения в системах управления базами данных).

Для автоматизации поиска информации используются автоматизированные информационно-поисковые системы (например, справочно-правовые системы "КонсультантПлюс", "Гарант"). Для поиска информации в сети Интернет используются поисковые системы – программно- аппаратные комплексы с веб-интерфейсом, позволяющие представить искомую информацию в виде отклика па слова запроса пользователя (например, поисковые системы Google, Яндекс, Рамблер и др.).

Обработка информации – это упорядоченный процесс ее преобразования в соответствии с алгоритмом решения задачи. После решения задачи обработки информации результат должен быть выдан конечным пользователям в требуемом виде. Эта операция реализуется в ходе решения задачи выдачи информации. Выдача информации, как правило, производится с помощью внешних устройств компьютера в виде текстов, таблиц, графиков и пр. Полученная в результате обработки результатная информация (текстовая, табличная, графическая и др.) может быть представлена на экране монитора, в печатном виде, записана на машинные носители информации, передана по каналам связи в окружающую среду.

Полученная в печатном виде информация может тиражироваться для получения результатов обработки несколькими адресатами. Процесс тиражирования может выполняться как с помощью печатающих устройств компьютера, так и другими устройствами (например, ксерокопированием).

Использование информации реализуется в процессе анализа и принятия управленческих решений. От умения эффективно использовать информацию зависит успех любой деятельности. Современные компьютерные и программные средства позволяют на основе полученной информации находить оптимальные решения.

Рассмотренные информационные процессы нельзя рассматривать автономно, так как они являются взаимосвязанными и образуют общий информационный процесс. Особое внимание следует обратить на то, что характерное для нашего времени стремительное развитие вычислительной техники, микроэлектроники, средств связи приводит к быстрому изменению характера информационных процессов и технических средств их реализации.

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного назначения, примеры их использования.

Автоматизированная система управления (АСУ) - сложная управляющая система, в которой совместно использованы возможности персонала управления, современной информационно-вычислительной техники, математических методов оптимального управления.

Управляющая часть этих систем представляет собой совокупность людей (персонала управления) и вычислительных машин. На основе рационального распределения между ними разнообразных управляющих функций стремятся наилучшим образом использовать возможности тех и других, достигнуть лучшего эффекта управляющей части в целом. Если в системах автоматического управления или регулирования все функции по управлению осуществляются без непосредственного участия человека с помощью специальных технических устройств (регуляторов), а в традиционных системах производственного или административного (организационного) управления они возлагаются на персонал, то решение задач управления совместно персоналом и техническими устройствами (ЭВМ) - первая характерная черта автоматизированных систем.

Подобное построение управляющей части системы связано с переходом от автоматизации управления отдельными параметрами ТП, агрегата или даже связанного управления рядом параметров процесса в одном агрегате к управлению значительно более сложными объектами – производственными комплексами, участками производства, предприятиями и т.п.

Такое построение управляющей части связано с переходом от решения сравнительно простых задач стабилизации заданных параметров технологических режимов работы агрегатов или поиска допустимых планов работы производственных комплексов к решению значительно более трудных задач оптимизации работы агрегатов, производственных комплексов, сложных социально-экономических систем.

При современном уровне развития техники управления взаимодействие персонала и технических устройств в АСУ оказывается наиболее плодотворным, т.к. управление только персоналом недостаточно эффективно, управление только ЭВМ невозможно. Конкретное распределение в АСУ функций между ЭВМ и персоналом управления, степень автоматизации функций управления определяются тем, в какой мере можно получить в ЭВМ всю необходимую для управления информацию, подготовить математическое описание управляемого процесса и эффективные алгоритмы выбора оптимальных управляющих воздействий. Распределение функций зависит от экономической целесообразности их автоматического выполнения, надежности имеющихся технических средств в АСУ. Этим же определяются и функции вычислительных машин в системе.

Функции ЭВМ в АСУ

1) В простейшем случае вычислительная машина предназначена лишь для организации сбора, накопления и первичной переработки информации. Информация обрабатывается и представляется персоналу управления (оператору, диспетчеру и др.) в виде, удобном для восприятия. На основе этой информации персонал принимает и реализует решения по управлению производством. Решения оператора реализуются без участия ЭВМ, хотя в отдельных случаях ЭВМ используется в качестве средства накопления команд управления, выработанных персоналом, и передачи этих команд непосредственно на рабочие места. Такой режим использования ЭВМ в автоматизированных системах управления называют информационно-вычислительным.

2) Вычислительные машины могут быть использованы в системах для подготовки рекомендаций (советов) по управлению. В этом случае, кроме выполнения информационных функций, вычислительные машины решают также различные задачи планирования и управления и выдают персоналу рекомендуемые решения. Персонал имеет также возможность вводить в машину свои варианты решений по управлению, как для их оценки, так и для обязательного выполнения. Такой режим использования ЭВМ в АСУ называется управляющим.

3) Характерная особенность использования ЭВМ в АСУ в настоящее время - решение задач управления на научной основе. Широкое использование современных ЭВМ в управляющей части АСУ позволяет искать, подготавливать и рекомендовать не только допустимые, но и наилучшие в некотором заданном смысле управления. Мы их называем оптимальными. Используя ЭВМ, мы получаем возможность искать подобное оптимальное управление достаточно строго, формализованными (математическими) методами.

В качестве основных элементов научного управления в АСУ отметим такие, как:

системный анализ объекта и задач управления, основанный на многостороннем рассмотрении сложных, взаимосвязанных явлений;

постановка задачи управления, как задачи оптимизации по некоторому критерию оценки эффективности функционирования системы;

построение структуры решения общей задачи управления и структуры системы путем достаточно строгой декомпозиции (разложения) общей задачи высокой размерности на ряд взаимосвязанных локальных и координирующих задач;

использование экономико-математических моделей объекта управления для прогноза поведения и выбора оптимальных управлений.

Для создания автоматизированных систем управления необходимо решение, по крайней мере, 3 групп задач:

описания механизма функционирования данной системы, критериев и методов управления ею;

проектирования технической структуры и технических средств получения, передачи и переработки информации;

организация производства в условиях автоматизации управления.

При разработке современной АСУ можно выделить следующие ее этапы:

исследование и описание объекта, постановку задачи управления;

синтез алгоритмической и функциональной структур системы;

создание информационной и технической структур;

подготовку математического обеспечения (моделей, алгоритмов, программ);

синтез системы в целом (ее системная спецификация).

История создания АСУП

История развития автоматизации производства включает в себя несколько этапов.

1. Локальные САР, в которых каждый автоматический регулятор отвечал за функционирование своего контура регулирования. ("Локальные" [лат. Lokalis] - местный, свойственный данному месту, не выходящий за определенные пределы). Локальные системы управления технологическим оборудованием и процессами предназначены для контроля и управления отдельными, не связанными между собой объектами и в иерархической системе управления образуют нижний уровень. Эти системы одноконтурные и однофакторные, степень автоматизации - частичная. Локальные системы управления выполняют следующие функции: автоматический контроль, учет, защиту, блокировку и логическое управление. Согласованная работа локальных контуров, число которых в ТП может быть большим, проводиться оперативным персоналом.

2. Следующий этап развития - автоматизированные системы управления ТП. АСУТП – это человеко-машинный комплекс, предназначенный для решения различных задач управления технологическими процессами.

Локальные САР входят в АСУТП, как составная часть согласование контуров регулирования в АСУТП проводит также оперативный персонал, но с использованием ЭВМ.

3. АСУП - автоматизированные системы управления производством (предприятием).

Управление производством - это информационный процесс, обеспечивающий выполнение какого-либо материального процесса и достижение им определенных целей.

Сравнительный анализ АСУТП и АСУП

Управление производством и ТП имеет ряд отличий:

1) Производством управляют люди, в процессе управления они воздействуют на людей. Технологическим процессом также управляют люди, но они воздействуют на "вещи" – средства производства и предметы труда. Средством труда в современном производстве является машина, человек получает данные о работе машины – ее состоянии, о наличии и качестве сырья, материалов и готовой продукции, сравнивает их с плановыми и нормативными данными, принимает решение и передает его машине, изменяя режим ее работы. В системе «человек – машина» - человек – субъект управления; машина - объект управления.

2) Продукт труда в управлении ТП - продукт производства или услуга. Продукт труда в управлении производством – информация.

3) При управлении ТП осуществляется координация составляющих производственного процесса, отдельных технологических операций технологического процесса, а не людей, как при управлении производством. Это третье отличие.

4) Управление осуществляется циклично, длительность циклов зависит от уровня управления. Самые короткие циклы используются при управлении ТП. В самом коротком цикле управления производством имеется несколько циклов управления ТП.

5) Только в управлении ТП можно создать автоматические системы с замкнутой обратной связью. На других уровнях управление осуществляется людьми, и автоматическое управление невозможно.

Таблица: Сравнительный анализ управления ТП и производством

|

Иерархия управления |

Вид управле-ния |

Основной ОУ |

Продукт управле-ния |

Характер труда основного управленческого персонала |

Длитель-ность циклов управле-ния |

Возмож-ность создания автома-тических СУ |

|

|

до автомати-зации управления |

после автомати-зации управления |

||||||

|

Управление ТП |

Управле-ние вещами |

Технологиче-ский процесс, оборудование |

Матери-альные блага и услуги |

Физический, частично умственный |

Умственный, частично физический |

Короткие |

Есть |

|

Управление производ-ством |

Управле-ние людьми |

Объединение производств, производство или его часть |

Инфор-мация |

Умственный, частично физический |

Умственный в основном |

Длинные |

Нет |

6) Основной объект управления в АСУТП - технологический процесс, оборудование, в АСУП – объединение производств, производство или его части.

Автоматизация управления производством (предприятием) основана на применении современных методов и средств автоматической обработки информации для учета, анализа, планирования и принятия управленческих решений. В системах автоматического управления все функции по управлению осуществляются без непосредственного участия человека с помощью регуляторов, в АСУП и АСУТП решения по управлению осуществляются совместно персоналом и ТСА (включая ЭВМ).

ТОУ – средства производства, технологические процессы, используемые в производстве материальных услуг;

АТК – автоматизированный технологический комплекс;

АПК – автоматизированный производственный комплекс.

Функции АСУП: контроль, учет, анализ, планирование.

Объединение нескольких АСУТП между собой и АСУП, осуществляемое с целью повышения общей технической и экономической эффективности, приводит к появлению интегрированных АСУ, которые строятся по иерархическому принципу.

На верхней ступени стоит отраслевая АСУ (ОАСУ), с которой последовательно связаны АСУ на предприятии, АСУ в цехах и на участках, а на нижней ступени находятся АСУТП.

Функции всех элементов АСУТП

1. ТОУ - источник информации в АСУТП в виде набора технологических параметров X=(X1,X2,…,Xm) и потребитель информации в виде регулирующих воздействий Y=(Y1,Y2,…,Yn). В качестве ТОУ может быть вся технологическая цепочка, отдельные ее узлы или агрегаты.

И - информация; з - задание (управление); О - отчет; РУ - ручное управление; ЛР - локальное регулирование; НЦУ - непосредственное цифровое управление.

2. Датчики (первичные измерительные преобразователи, чувствительные элементы) - средства получения информации в АСУ.

3. Преобразователи - это средства преобразования и передачи информации в АСУТП.

4. ВП и АР – в совокупности составляют средства локального регулирования. ВП служат источником визуальной информации для ОП.

5. ИМ+РО - это средства реализации регулирующих воздействий на ТОУ.

6. УВК - средства вычислительной техники, специализированная ЭВМ, предназначенная для вычислений и для реализации функций АСУТП.

7. Оперативный персонал - технологи, специалисты по автоматизации, операторы ЭВМ, программисты, электронщики - непосредственно отвечающие за оперативное управление процессом.

8. Блок связи - средства телефонной, телевизионной, компьютерной, организационной связи АСУТП с вышестоящей АСУП.

9. АСУП - автоматизированная система управления производством (предприятием).

Выполняет функции: маркетинга, календарного планирования, поставок сырья, сбыта готовой продукции, финансирования и т.д.

Объектом управления для АСУ завода является трудовой процесс непосредственного производства товарной продукции и вся административно-хозяйственная деятельность предприятия, неизбежно сопровождающая основной процесс производства продукции.

Для современной черной металлургии характерна высокая степень концентрации производства: расширение предприятий и выпуск основной части всей продукции своей отрасли сравнительно небольшим числом крупных заводов. Стремление к концентрации производства вызвано экономическими показателями крупных предприятий.

При увеличении объема производства на 1%, себестоимость продукции снижается на 0,05%. Однако, полное использование всех возможностей высококонцентрированного, крупного производства сдерживается возрастающими при этом трудностями управления. Огромный ассортимент и объем выпускаемой продукции, большое число и разнообразие ТП, агрегатов и режимов их работы, высокий уровень возмущений - все это требует высокого уровня организации системы управления предприятием, т.е. способности оперативно принимать множество хорошо обоснованных решений, каждое из которых основано на анализе разнообразной информации, прогнозе и оценке большого числа возможных вариантов режимов работы для значительного числа агрегатов.

Режимы работы АСУТП, информационные потоки в ИАСУ

Режимы работы АСУТП:

1) автоматизированные;

2) автоматические.

Автоматизированные режимы можно разделить на:

1. Режим ручного управления (РУ), когда оперативный персонал (ОП) непосредственно воздействует на регулирующие органы (РО), управляя процессом.

Этот режим предусматривается в обязательном порядке в любой АСУТП и применяется в случае технических отказов средств автоматизации и при выполнении функции АСУТП запуск и останов оборудования.

В этом режиме имеем разновидность АСУТП без вычислительного комплекса.

2. Режим дистанционного управления

АСУТП с ВК, выполняющим информационные функции. Эта разновидность АСУТП включает в себя локальные системы автоматического контроля, регулирования, объединенные центральным пультом управления, на котором работает оператор. В соответствии с технологической инструкцией оператор осуществляет дистанционное управление отдельными исполнительными механизмами или изменяет задания регуляторам в локальных системах регулирования. ВК выполняет информационные функции централизованного контроля, вычисление некоторых комплексных показателей, а также контроля работы и состояния оборудования. ВК дает оператору дополнительную информацию, которую он использует при управлении процессом.

3. Режим "совета" - кроме выполнения информационных функции УВК сам решает задачу управления, т.е. вычисляет управляющие воздействия и выдаёт рекомендации - «советы» - оперативному персоналу. Персонал анализирует эти советы, вносит при необходимости какие-то изменения и выдает задания автоматическим регулятором с пульта управления вручную.

При реализации режима " совета " имеем разновидность: советующая АСУТП.

4. Режим "диалога" – ОП проводит оптимизацию технологического процесса, активно используя при этом ЭВМ. Для этого разрабатывается специальная интерактивная (диалоговая) программа обмена данными между УВК и персоналом управления.

Автоматические режимы работы АСУТП делятся на:

1. Режим супервизорного управления (косвенного).

Когда УВК решает задачу оптимального управления и через автоматические задатчики устанавливает задания для локальных регуляторов. АСУТП с ВК, выполняющим функции центрального управляющего устройства.

2. Режим непосредственного цифрового управления (НЦУ) – УВК решает задачу оптимизации и берет на себя функцию многоканального цифрового регулятора.

В этом режиме исчезает такой элемент КТС, как ВП и АР, вместе с ними и громоздкие щитовые помещения, перечисленные выше.

Наиболее распространенным режимом работы АСУТП на практике является режим "совета". В АСУТП в данный момент времени могут реализоваться все режимы одновременно по различным локальным каналам управления.

Примеры оборудования с числовым программным управлением

Числовое программное управление — область техники, связанная с применением цифровых вычислительных устройств для управления производственными процессами.

Оборудование с ЧПУ может быть представлено:

станочным парком, например, станками (станки, оборудованные числовым программным управлением, называются станками с ЧПУ) для обработки металлов (например, фрезерные или токарные), дерева, пластмасс;

приводами асинхронных электродвигателей, использующих векторное управление;

характерной системой управления современными промышленными роботами;

Периферийные устройства, например: 3D-принтер, 3D-сканер.

Устройством ЧПУ называется устройство, выдающее управляющие сигналы на исполнительные органы станка в соответствии с управляющей программой и информацией о состоянии управляемого объекта. Под управляющей программой (УП) понимается совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки. Описание управляющей программы обработки может быть представлено последовательностью отдельных кадров программы. Каждый кадр имеет адресную структуру с последовательностью команд и записывается с помощью алфавитно-цифровых символов. Цифровая информация дает при этом количественную характеристику описания.

Устройства ЧПУ выпускаются в виде номенклатурнопараметрических рядов, характеризующихся числом каналов управления приводами, типом управляемых приводов перемещений и используемых в них датчиков, объемом информации обмена со станком и конструктивным исполнением.

Унификация системы ЧПУ для разных технологических объектов экономически эффективна. Системы, обеспечивающие управление широким классом объектов, называются многоцелевыми. Перенастройка многоцелевых систем ЧПУ для нового объекта управления, в частности для нового станка, обеспечивается изменением алгоритмов функционирования.

Совокупность программ, отражающих алгоритмы функционирования объекта управления, называется системным программным обеспечением.Системное программное обеспечение остается неизменным для данного объекта управления в отличие от управляющей программы, которая изменяется при изготовлении разных деталей на одном и том же объекте.

Существует несколько поколений систем ЧПУ. Системы первого поколения наиболее просты. К ним относятся системы ЧПУ, работавшие от магнитной ленты по управляющей программе. Для этих систем характерно промежуточное преобразование закодированной управляющей программы в виде числовых массивов на перфоленте в непрерывную программу на магнитной ленте. Это преобразование выполняется на специальном централизованном интерполяторе, который не совмещен со станком. Система управления станка воспроизводит только запись с магнитной ленты. Отсюда следует основной недостаток таких систем, заключающийся в невозможности коррекции управляющей программы непосредственно у станка, а также удлиненный цикл технологической подготовки производства, обусловленный наличием дополнительного программоносителя в виде магнитной ленты.

Ко второму поколению относятся системы со структурой NC {Numerical Control). Название структуры образовано из первых букв английского эквивалента выражения "числовое управление". Эта система обеспечивает работу станка от управляющей программы, закодированной на восьмидорожечной перфоленте. Характерной чертой структур типа Л/С является аппаратурная реализация функциональных узлов системы, приводящая к низкому уровню унификации и соответственно к большому разнообразию типов устройств ЧПУ. Отсутствие при этом оперативной памяти обусловливает жесткость алгоритмов функционирования, а необходимость обращения к программоносителю на перфоленте в каждом кадре уменьшает надежность системы.

В третьем поколении систем ЧПУ была повышена унификация и гибкость за счет использования структур типа CNC {Computer Numerical Control), что означает "числовое управление на основе

ЭВМ". Эта структура соответствует многоцелевым перепрограммируемым системам ЧПУ, которые приспосабливают управляющую ЭВМ для решения задач систем ЧПУ. В качестве программируемого преобразователя здесь выступает процессор, включающий в себя арифметико-логическое устройство и устройство управления.

Хранение информации осуществляется в оперативном запоминающем устройстве, постоянном запоминающем устройстве и полу- постоянном запоминающем устройстве, а также во внешних устройствах. Управление технологическим процессом осуществляется по меткам реального времени, которые формируются таймером. Связь между блоками системы и технологическим объектом организуется через интерфейсные шины, а связь с внешними устройствами - через контроллер обмена. Согласование управления процессами во всех блоках реализуется устройством управления. Обмен информацией с технологическим объектом производится через шины местного интерфейса. Типичными узлами связи с технологическим оборудованием являются многоканальные аналого-цифровые преобразователи, цифроаналоговые преобразователи, а также узлы приема и вывода цифровых сигналов в виде кодов.

Основные задачи систем ЧПУ в условиях гибкого автоматизированного производства можно сформулировать следующим образом:

1. Ввод и хранение системного программного обеспечения и управляющей программы. Ввод информации может производиться по каналу связи с ЭВМ верхнего уровня.

2. Реализация циклов - выделение повторяющихся участков программы для ее сокращения. Фиксированные циклы характерны для определенных технологических операций, встречающихся при изготовлении многих изделий, например при сверлении. Программные технологические циклы соответствуют повторяющимся участкам данного изделия.

3. Интерпретация кадра - проведение предварительных процедур для отработки очередного кадра программы с целью обеспечения непрерывности управления.

4. Интерполяция - получение с требуемой точностью координат промежуточных точек траектории движения по координатам крайних точек и заданной функции интерполяции.

5. Управление приводами подач - организация цифровых позиционных следящих систем для каждой координаты движения. На вход системы управления приводами поступают коды, зависящие от результатов интерполяции. Этим кодам соответствует определенное перемещение по координате.

6. Коррекция на размеры инструментов - смещение координат при коррекции управляющей программы на длину инструмента или формирование эквидистантных траекторий при учете фактического радиуса инструмента.

7. Логическое управление - управление технологическими узлами дискретного действия, входные сигналы которых производят релейные операции.

8. Смена инструмента - поиск гнезда магазина с требуемым инструментом и замена отработавшего инструмента на новый.

9. Адаптивное управление - организация обратной связи с помощью датчиков непосредственно от изготовляемого изделия для повышения качества его обработки.

10. Автоматический встроенный контроль - установка датчиков контроля в зоне обработки изделия.

Приведенный перечень задач может быть дополнен задачами обмена информацией с сопрягаемыми устройствами.

Структурно в состав ЧПУ входят:

пульт оператора (или консоль ввода-вывода), позволяющий вводить управляющую программу, задавать режимы работы; выполнить операцию вручную. Как правило, внутри шкафа пульта современной компактной ЧПУ размещаются её остальные части;

дисплей (или операторская панель) — для визуального контроля режимов работы и редактируемой управляющей программы/данных; может быть реализован в виде отдельного устройства для дистанционного управления оборудованием;

См. также: Операторская панель

контроллер — компьютеризированное устройство, решающее задачи формирования траектории движения режущего инструмента, технологических команд управления устройствами автоматики станка, общим управлением, редактирования управляющих программ, диагностики и вспомогательных расчетов (траектории движения режущего инструмента, режимов резания);

ПЗУ — память, предназначенная для долговременного хранения (годы и десятки лет) системных программ и констант; информация из ПЗУ может только считываться;

ОЗУ — память, предназначенная для временного хранения управляющих программ и системных программ, используемых в данный момент.

В роли контроллера выступает промышленный контроллер, как то: микропроцессор, на котором построена встраиваемая система; программируемый логический контроллер либо более сложное устройство управления — промышленный компьютер.

Важной характеристикой CNC-контроллера является количество осей (каналов), которые он способен синхронизировать (управлять) — для этого требуется высокая производительность и соответствующее программное обеспечение.

В качестве исполнительных механизмов используются сервоприводы, шаговые двигатели.

Для передачи данных между исполнительным механизмом и системой управления станком обычно используется промышленная сеть (например, CAN, Profibus, Industrial Ethernet).

В настоящее время наиболее универсальными являются открытые системы ЧПУ, подсистемы которой (включая интерфейс оператора, Motion Control и контроллер электроавтоматики SoftPLC) стали полностью программно-реализованными на единой компьютерной Windows-платформе. Преимущества программной реализации подсистемы формообразования объединились с достоинствами цифровых следящих приводов.

Эволюция цифрового привода привела к созданию интеллектуальных цифровых приводов, обеспечивающих повышенные скорость и точность. Для их использования необходим быстродействующий цифровой стандартный интерфейс, который обеспечивал бы возможность подключения приводов от любых производителей. Всем этим требованиям отвечает SERCOS - интерфейс {Serial Realtime Communication System) для цифровых следящих приводов, который стал базой международного стандарта IEC 61491 и европейского стандарта EN 61491 для систем ЧПУ.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.