Комитет образования и науки Волгоградской области

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования»

(ГАОУ ДПО «ВГАПО»)

Кафедра начального общего образования

« Разработка программы коррекционной-развивающей работы с младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении»

Выполнила слушатель курсов по программе

№ 340-2 учитель начальных классов

МКОУ «Средняя общеобразовательная

школа №1 имени А.М.Горького»

городского округа город

Фролово Волгоградской области

Ивко Елена Александровна

Проверила: Николаева Марина Владимировна

Д.п.н., профессор

Волгоград – 2015

Пояснительная записка

Практическая актуальность.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:

· Закон Российской Федерации «Об образовании»;

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

· СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.2010 №189);

· Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

· О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

· Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

· Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

· О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)

· Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)

Теоретическая актуальность.

Данная программа строится на научных теориях Н.Ф.Виноградовой, Л.Е.Журовой, конценциях школьной зрелости Л.И. Божович, Д.Б.Эльконина, Н.И. Гуткиной, Е.Е. Кравцовой, А.Л. Венгер, Р.В.Овчаровой, концепциях современной нейропсихологии детского возраста, объединяющей принцип взаимовлияния структуры и психики и принцип обучения; концепции Л.С. Выготского, показавшего в своих работах, что развитие мозга ребенка идет путем надстройки новых уровней психики над старыми, высшие психические функции формируются в предметной деятельности, зависящей от возрастного этапа развития ребенка, психическое развитие идет через обучение, то есть овладение социальным опытом. В программе также используется опыт и практические наработки Сиротюк А.Л., Локаловой Н.П. по организации помощи слабоуспевающим детям.

Теоретические основания программы исходят из современных представлений о психических структурах как «сквозных» процессах (И.А.Скворцов), а психическое развитие происходит качественными скачками.

Цель программы.

Устранение причин, из-за которых учащиеся испытывают трудности в учении, путем развития общих способностей к учению и коррекции индивидуальных недостатков развития.

Задачи программы.

· развитие у детей коммуникативных способностей, необходимых для успешной адаптации к обучению в начальной школе.

· развитие познавательных процессов (эмоциональной и зрительной памяти, произвольного внимания, сосредоточения).

· формирование у детей положительной «я-концепции» и положительной концепции другого человека.

· формирование мотивации достижения успеха.Формирование коммуникативной компетентности.

· формирование эмоциональной сферы ребенка.

Эти задачи должны рассматриваться в совокупности, как единый комплекс, так как только целостное воздействие на личность ребенка может привести к устойчивому позитивному изменению или формированию определенных психологических феноменов.

Практическая значимость.

Сегодня успешное функционирование общеобразовательной школы и любого общеобразовательного учреждения становится немыслимым без квалифицированной коррекционно-развивающей работы, основанной на результатах комплексной диагностики и новых научно обоснованных организационных и методических формах деятельности. Система коррекционно-развивающего обучения позволяет решать задачи современной активной помощи детям с трудностями в обучении и в адаптации в школе. Эта форма дифференциации наиболее эффективна при создании специальных классов коррекционно-развивающего обучения. Именно в этих классах возможно последовательное взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего обучения, лечебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности. Объѐм изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп продвижения по курсу обучения. Обработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию. На уроках умственная деятельность должна подкрепляться конкретной материальной деятельностью. Значительное место должны занимать упражнения, в которых требуется начертить, перерисовать, изменить. Найти на рисунке или предмете, вырезать, разрезать. Важнейшее условие, позволяющее правильно строить учебный процесс, заключается в том, чтобы в каждой теме выделять главное и, исходя из этого, чѐтко дифференцировать материал. Важным для достижения успеха является стиль работы, который установится в классе. Эта цель будет достигнута, если в процессе обучения и развития детей будут решаться основные задачи. Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой».

Раздел 1. Общая характеристика детей, испытывающих

трудности в обучении.

Несмотря на различие причин неуспеваемости у разных школьников, учащиеся с трудностями в обучении имеют достаточно много одинаковых черт и особенностей, что позволяет дать им общую психологическую характеристику.

Категории слабоуспевающих и неуспевающих школьников:

• дети с умственной отсталостью (легкая степень олигофрении);

• дети с временной задержкой психического развития;

• педагогически запущенные дети;

• дети с ослабленным слухом и зрением;

• дети в целом с нормальным психическим развитием, но имеющие недостаточный уровень сформированности отдельных психических функций либо по уровню их развития, относящиеся к нижней границе нормы.

Именно эта, последняя, группа отстающих в учении школьников и будет находиться в центре внимания данной работы.

Их общая характеристика состоит в следующем. Они обычно не принимают активного участия в работе класса, не обнаруживают склонности к самостоятельному умственному труду, характеризуются более низким уровнем работоспособности, чем хорошо успевающие одноклассники. Они медленнее воспринимают материал и требуют длительного времени для его осмысления. Знания усваиваются этими детьми неполно, без достаточного осмысления, часто лишь весьма поверхностно или совсем не усваиваются. Дети не умеют применять имеющиеся знания в новых условиях учебной работы.

К числу конкретных трудностей слабоуспевающих учеников относятся, в частности, низкий уровень развития умения планировать, значительные затруднения у них вызывает необходимость устанавливать логические связи между частями усваиваемого содержания, отделять главное от второстепенного.

Темп усвоения и выполнения заданий у них бывает более медленный, чем у остальных учеников. Естественным и закономерным результатом такого низкого качества учебной деятельности является все возрастающий рост трудностей в усвоении учебной программы и, как следствие, низкая успеваемость этих учеников.

Ребенок шел «наощупь», без понимания и осмысления того, что делает. И хотя он, так или иначе, пришел к правильному ответу, не знает, не понимает, не может объяснить, почему выполненные им действия оказались верными. Поэтому даже правильное решение не продвигает такого ученика в усвоении материала и не способствует его умственному развитию.

Отставание в интеллектуальной работе усиливается нарастающими эмоциональными отрицательными переживаниями. Постоянные неудачи, упреки родителей, учителей вызывают сначала огорчение, затем переживание безнадежности и равнодушия, появляется неуверенность в своих силах, формируется низкая самооценка. Учение становится для них пыткой. Малоэффективные способы учебной работы приводят к возникновению отрицательного отношения ребенка к учению и к школе, к потере чувства собственного достоинства.

У таких учащихся наблюдаются недостаточность развития всех познавательных процессов.

Восприятие - часто ограничено, дети указывают лишь резко выделяющиеся признаки объектов, не проявляют стремления к систематическому их анализу. Это приводит к фрагментарности и поверхностности знаний, что особенно отчетливо проявляется в ситуациях оперирования этими знаниями при решении различных задач.

Внимание - легко отвлекаемое, пониженная работоспособность при интеллектуальной деятельности в целом, при овладении новым способом действий и наличии отвлекающих факторов, определенные трудности возникают и при необходимости распределять внимание.

Память – на хорошо знакомый материал память не ниже, чем у других учащихся. Однако когда нужно запомнить и воспроизвести материал, требующий осмысления, они воспроизводят значительно меньше, и по содержание удерживают в памяти по преимуществу бросающиеся в глаза несущественные детали или положения, знакомые им ранее, опустив те части, где дается обобщенное изложение нового. При запоминании действуют чисто механически, многократно повторяя, «зубря» учебную информацию. Не осмысливая материал, подлежащий запоминанию, они запоминают много несущественного, поэтому при воспроизведении превалируют внешние детали, а закономерные связи упоминаются редко.

Мышление - особенно низко развит уровень мыслительных операций анализа и обобщения, что приводит к большим затруднениям при решении задач, содержащих не только необходимые, но и излишние, несущественные данные. При выполнении заданий трудности касаются не столько выделения существенных признаков, сколько абстрагирования от несущественных. Испытывают большие затруднения, когда решение задач требует проявления гибкости (переключения с одного хода мыслей на другой, иногда обратный; понимание относительности в связях и признаках объектов и др.). Складывающиеся системы знаний отличаются меньшей дифференцированностью, и поэтому они испытывают затруднения в тонком разграничении сходного учебного материала, требующего выполнения разных действий и использования различных учебных приемов. Определенные трудности при усвоении учебного материала создают возрастные особенности мыслительной деятельности младших школьников:

· конкретность мышления (она затрудняет понимание школьником переносного значения слов и словосочетаний, пословиц, аллегорий; математического содержания задачи в связи с сосредоточенностью на ее сюжетной стороне),

· синкретичность мышления (отсутствие необходимого и достаточного анализа всех данных, что приводит к неправильным умозаключениям и ошибочным решениям задач),

· недостаточная обобщенность мышления (обусловливает затруднения при образовании понятий, которые основываются на выделении существенных признаков в учебном материале),

· однолинейность мышления (т.е. прикованность к какой-либо одной стороне рассматриваемого предмета или ситуации, неумение видеть и удерживать в сознании одновременно разные стороны, различные признаки одного и того же предмета, неумение оперировать одновременно всеми нужными для решения задачи данными, обусловливает решение задачи только одним способом),

· инертность мыслительной деятельности (приводит к образованию шаблонов мышления, к стереотипности действий, несмотря на изменение условий; может затруднять переход от прямого способа действий к обратному; проявляться в трудностях при переводе из одной формы в другую, например, из буквенной формы в цифровую).

Среди школьников испытывающих трудности в обучении можно выделить определенную категорию детей, которые характеризуются отсутствием необходимого уровня познавательной активности. Л. С. Славина назвала детей, отличающихся этой особенностью, «интеллектуально пассивными». Интеллектуально пассивные школьники отличаются нормальным интеллектуальным развитием, которое легко обнаруживается в игре и практической деятельности. Однако в учении они производят впечатление крайне неспособных, даже иногда умственно отсталых, так как не могут справиться с самыми элементарными учебными заданиями. Анализируя особенности интеллектуальной деятельности этой группы школьников, Л. С. Славина приходит к выводу, что самостоятельная интеллектуальная задача, не связанная с игрой или практической ситуацией, не вызывает у этих детей интеллектуальной деятельности. Они не привыкли и не умеют думать, для них характерно наличие отрицательного отношения к умственной работе и связанное с этим отрицательным отношением стремление избежать активной мыслительной деятельности. Поэтому в учебной деятельности при необходимости решать интеллектуальные задачи у них появляется стремление использовать различные обходные пути (заучивание без понимания, угадывание, стремление действовать по образцу, пользование подсказкой и т. д.).

Л.Л.Орлова выделяет два вида интеллектуальной пассивности:

1) интеллектуальная пассивность как следствие несформированности приемов интеллектуальной деятельности;

2) интеллектуальная пассивность как следствие негативного развития мотивационно-потребностной сферы личности.

По широте проявления различают общую и частичную (избирательную) интеллектуальную пассивность. Показателями интеллектуальной пассивности являются: отсутствие инициативы в интеллектуальной деятельности; прекращение умственной работы при отсутствии значимого подкрепления; избегание интеллектуального напряжения; отсутствие «умственного удивления»; низкая работоспособность в этой области.

По характеру интеллектуальной пассивности выделяют следующие группы детей:

· группа «операционально-технической» интеллектуальной пассивности.

Учащиеся характеризуются пробелами в знаниях, неумением применять их на новом материале, отсутствием умений и навыков организации учебной работы, отсутствием привычки самостоятельно выполнять задания. Доминирующими проявлениями интеллектуальной пассивности у этой группы детей являются: шаблонность в интеллектуальной деятельности; наличие избыточных действий и несущественных вопросов по ходу работы; использование обходных путей или неуместных приемов выполнения задания; предпочтение репродуктивной деятельности и простых, знакомых заданий.

· Группа «мотивационной» интеллектуальной пассивности.

Отличительные особенности этой группы детей состоят в выборе преимущественно легких путей достижения цели; незаинтересованности в работе; стремлении получить быстрый результат без достаточного осмысливания; дискомфортном эмоциональном состоянии в ситуации интеллектуального напряжения.

· Группа «частичной», или избирательной, интеллектуальной пассивности

может проявляться в отношении отдельных видов работы или в отношении некоторых учебных дисциплин.

· Группа общей, или «разлитой», интеллектуальной пассивности.

Учащиеся этой группы не проявляют любознательности, не желают получать новые знания, избегают умственного напряжения. Поскольку умственные задачи в учебной деятельности возникают очень часто, интеллектуальная пассивность этих детей особенно ясно обнаруживается именно в этой деятельности. Если же от ребенка требуется выполнение аналогичных умственных операций для решения практических задач, эта интеллектуальная пассивность не проявляется.

Раздел 2. Основные направления коррекционно-развивающей деятельности младших школьников.

2.1. Диагностическое направление.

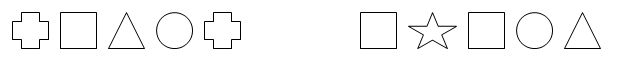

1.Методика изучения концентрации и устойчивости внимания

(модификация метода Пьерона - Рузера)

Инструкция: «Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки по образцу».

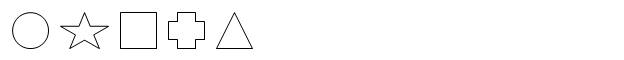

Образец 1

|

|

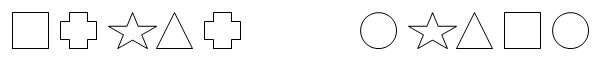

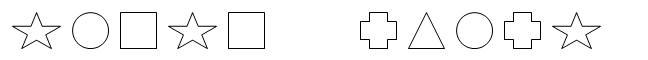

Таблица 1

Анализ результатов: Фиксируется количество ошибок и время, затраченное на выполнение задания.

Оценка: Высокий уровень устойчивости внимания – 100% за 1мин 15 сек без ошибок. Средний уровень устойчивости внимания – 60% за 1 мин 45 сек с 2 ошибками. Низкий уровень устойчивости внимания – 50% за 1мин 50 сек с 5 ошибками. Очень низкий уровень концентрации и устойчивости внимания – 20% за 2 мин 10 сек с 6 ошибками (по М. П. Кононовой).

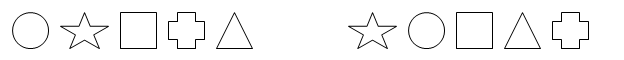

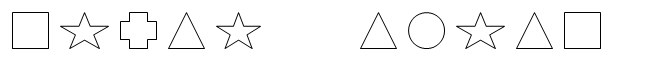

Образец 2

|

|

Таблица 2

|

2 |

1 |

4 |

6 |

3 |

5 |

2 |

1 |

3 |

4 |

2 |

1 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

4 |

2 |

6 |

3 |

1 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

1 |

5 |

4 |

2 |

7 |

4 |

6 |

9 |

2 |

5 |

8 |

6 |

7 |

5 |

4 |

8 |

6 |

9 |

4 |

1 |

3 |

9 |

3 |

2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

1 |

5 |

8 |

7 |

6 |

9 |

4 |

3 |

2 |

6 |

7 |

3 |

5 |

1 |

3 |

2 |

7 |

4 |

6 |

9 |

3 |

7 |

5 |

1 |

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.Методика «Оперативная память»

Методика применяется для изучения уровня развития долговременной памяти.

Экспериментальный материал состоит из следующего задания.

Экспериментатор сообщает: «Сейчас прочитаю вам ряд слов, а вы постарайтесь их запомнить. Приготовились, слушайте внимательно:

Стол, мыло, человек, вилка, книга,

пальто, топор, тетрадь, молоко».

Ряд слов несколько раз, чтобы дети запомнили. Проверка происходит через 7-10 дней. Коэффициент долговременной памяти высчитывается по следующей формуле:

![]() ,

,

где А- общее количество слов,

В- количество запомнившихся слов,

С- коэффициент долговременной памяти.

Результаты интерпретируются следующим образом:

75 – 100% - высокий уровень;

50 – 75% - средний уровень;

30- 50% - низкий уровень;

ниже 30% - очень низкий уровень.

2.2.Коррекционно-развивающее направление.

Основные формы педагогической поддержки.

1. Диагностическая работа;

2. Составление и реализация индивидуального учебного плана;

3. Индивидуальная консультативная и профилактическая работа с обучающимися;

4. Педсоветы, методические семинары;

5. Факультативные занятия;

6. Психолого-педагогический консилиум;

7. Родительский лекторий;

8. Дискуссионный клуб старшеклассников;

9. Школа молодого родителя;

10. Выпуск стенгазет по самоопределению, самовоспитанию личности.

Методы педагогической коррекции.

Арттерапия — терапия средствами искусства; А. как метод основывается на том, что внутренние переживания, трудности, конфликты человека имеют представительство на образном, символическом уровне и могут получить выражение в изобразительном искусстве: рисунки, лепка, аппликация на свободную тему; задания на произвольную тему с самостоятельным выбором материала; анализ и интерпретация произведений искусства; репродукция произведений искусства; совместное творчество воспитателя и ребенка. Служит способом освобождения от конфликтов и сильных переживаний, средством развития внимания к чувствам, усиления ощущения собственной личностной ценности и повышения художественной компетенции.

Аутогенная тренировка (от греч. autos — сам, genos — происхождение) — метод психической саморегуляции, самовнушения, самонастройки психики, основанный на использовании процесса релаксации. А. т. помогает управлять эмоциями, восстанавливать силы и работоспособность, снимать напряжение. Разработана нем. психотерапевтом И.Шульцем в 1932 г. Каждому педагогу необходимо овладеть методикой А. т., которая снижает стрессогенность пед. деятельности.

Библиотерапия — метод воздействия на ребенка, его чувства при помощи чтения книг. Вместе с героями литературных произведений дети переживают определенные эмоциональные состояния, видят способы выхода из сложных ситуаций, что расширяет их соц. компетенцию, позволяет им успешнее овладевать нормами и правилами жизни в обществе.

Групповая психотерапия — использование закономерностей межличностного взаимодействия в группе для лечения и достижения физического и психического благополучия человека. По характеру объекта психотерапевтического воздействия различают: семейную психотерапию, предусматривающую одновременную работу с родителями, детьми и родственниками; Г. п. в условиях совместной деятельности, в различного рода психогигиенических клубах; игровую психотерапию.

Имаготерапия — использование разного вида игр для коррекции личности ребенка и в реабилитационной работе с ним. Игры бывают свободные и директивные (управляемые). Свободные подразделяются на регрессивные (возвращаясь к менее зрелым формам поведения, ребенок превращается в маленького, просится на руки, ползает и т. д.), реалистические (ребенок играет в то, что определяется объективной ситуацией, а не его потребностями и желаниями), агрессивные (в войну, наводнение, убийство, насилие). Неструктурированный материал (вода, песок, глина, пластилин), используемый в директивных играх, позволяет ребенку косвенно выражать свои желания, способствует развитию сублимации.

Катарсис (от греч. katharsis — очищение) — метод, основанный на феномене освобождения личности от травмирующих ее эмоций путем рассказа, воспоминания, сильной эмоциональной разрядки и раскрепощения. Термин введен австрийскими психиатрами З.Фрейдом, И.Брейером.

Логотерапия (лечение смыслом) — направление в психол, и медицине, разработанное австрийским ученым В.Франклом. Л. исходит из того, что основной движущей силой в поведении и развитии человека является его стремление к поиску и реализации смысла своей жизни. Ставит целью расширение возможностей клиентов видеть спектр жизненных смыслов, к-рые может содержать в себе любая ситуация. Возникновение проблем, вызванных неумением человека понять и определить смысл собственной жизни, следует предупреждать в детстве путем формирования системы жизненных ценностей, потребности в самоактуализации, соц. и профессиональной ориентации ребенка.

Моритатерапия — метод, с помощью которого дети ставятся в ситуацию, вынуждающую производить хорошее впечатление на окружающих, что помогает воспитывать правила хорошего тона. Может использоваться как метод воспитания.

Психодрама (социодрама) (от греч. drama — действие) — вид групповой психотерапии. Попеременно выступая в качестве актеров и зрителей, пациенты моделируют жизненные ситуации, помогающие им устранить неадекватные эмоциональные реакции, глубже самопознать себя, наладить взаимоотношения с окружающими. Понятие и процедура П. предложены Д.Морено (США).

Танцевальная психотерапия — использование танца и танцевальных движений для снятия напряжения, эмоциональной разрядки; выражение пластикой тела своего состояния, мироощущения и внутренних проблем, которые перестают тяготить личность.

2.3.Консультативное направление

Консультация для родителей детей с нарушением интеллекта по теме «Правильное воспитание умственно-отсталого ребёнка в семье»

Тема: «Правильное воспитание умственно-отсталого ребёнка в семье.»

Форма: групповая

Цели:

1.Познакомить родителей детей, имеющих нарушение интеллекта, с особенностями их воспитания.

2. Проработать с родителями практические рекомендации по воспитанию детей с нарушением интеллекта.

Уважаемые родители!

Сейчас мы с вами можем обсудить некоторые проблемы взаимоотношений родителей и детей.

Вам важно понять, что ваш ребенок является для вас не обузой, а источником духовного роста. Ежедневное общение с вашим ребенком, коренным образом меняет ваше мировоззрение, оно становится гуманнее, мудрее, вы начинаете осознавать, что ваш ребенок имеет право на существование и любовь, как и все люди, независимо от того, похож он или непохож на других детей. Ваше такое «прозрение» является благом и для вас, и для вашего ребенка, и играет решающую роль в гармонизации ваших с ним отношений.

Ваш ребенок пробуждает в вас творческое начало. Начиная помогать собственному ребенку, важно творчески подходить к его воспитанию и делиться своим опытом с окружающими.

Вам необходимо сохранять физическое и психическое здоровье вашего ребенка. Для этого полезно выполнять комплекс физических упражнений, учитывая физические возможности и состояние здоровья ребенка. Для этого необходимо проконсультироваться со специалистом.

Вам, уважаемые родители, также важно научить ребенка управлять своим дыханием. Для выработки спокойного ровного дыхания можно выполнять следующее упражнение: попросите ребенка медленно сделать вдох через нос, и длительно выдохнуть через рот. Для того чтобы было легче отработать ровный длительный выдох, можно при выдохе попробовать протяжно произносить гласные звуки [а], [о], [и], [у]. Данное упражнение рекомендуется выполнять несколько раз в день. Будет лучше, если вы будете выполнять это упражнение вместе с ребенком. Ему будет очень важно чувствовать вашу психологическую поддержку с вашей стороны.

Выработка умения управлять своим дыханием может помочь регулировать эмоциональное состояние ребенка в стрессовых ситуациях.

Уважаемые родители, важным также является сохранение контактов с социальным окружением , что способствует социальной адаптации вашего ребенка. Для этого, по возможности, берите как можно чаще ребенка на прогулки, чтобы он мог общаться с другими детьми, познавать окружающий его мир.

При этом не стоит внушать ребенку, что он не такой, как другие дети. Важно дать понять ему, что он такой же, как и все, кто его окружает. При этом очень важна мотивация с вашей стороны на положительный настрой ребенка.

Нужно использовать все средства, чтобы воспитать ребенка жизнерадостным, активным, уверенным в своих силах. Для этого водите ребенка в сады, парки, на различные детские спектакли, в зоопарки, дельфинарии. Вашему ребенку это несомненно понравится.

Для вашего ребенка, уважаемые родители, большую роль играет окружение. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, создайте уютную обстановку в его комнате с удобным безопасным интерьером, в спокойных теплых тонах. Постарайтесь, чтобы в комнату попадало как можно больше солнечного света.

Также для создания спокойной умиротворяющей обстановки, в комнате ребенка можно поставить аквариум с рыбками, за которыми бы ухаживал и кормил их сам ребенок. Также важно, чтобы ваш ребенок сам складывал свои игрушки после игры и поддерживал порядок в своей комнате. Благодаря этому, ваш ребенок будет чувствовать себя полезным, и этим вы воспитаете в нем ответственность.

Хвалите вашего ребенка и дома, и при посторонних. Этим вы повысите его самооценку.

Важно сохранять в семье единство и согласованность всех требований к вашему ребенку. Согласованное влияние, единый подход помогают быстрее сформировать навыки и умения вашего ребенка, социально приемлемое поведение. Ваш ребенок старается подражать вам, и если отец и мать по-разному подходят к ребенку в процессе воспитания это вызывает у ребенка эмоциональный стресс.

Еще одним важным моментом является организация охранительного режима для вашего ребенка, который щадит и в то же время укрепляет нервную систему ребенка.

В режим вашего ребенка должно входить следующее: время утреннего подъема, утренняя гимнастика, время на личную гигиену, полноценный завтрак, прогулка на свежем воздухе, обед, дневной сон, полезный полдник, время на игры, в том числе и на развивающие, время для занятий уроками. Важно укладывать ребенка спать в одно и то же время каждый день. С возрастом ваш ребенок должен приучиться самостоятельно, соблюдать свой режим дня. Благодаря режиму дня, вы и ваш ребенок освобождаетесь от ненужных усилий. Необходимые привычки формируются медленно, поэтому их надо отрабатывать у вашего ребенка долго и упорно в условиях соблюдения режима.

Уважаемые родители, вам рекомендуется завести дневник, где бы вы моли фиксировать все свои наблюдения и приемы, которые оказались эффективными. Это поможет вам практически оценить свое отношение к ребенку, учесть успех и неудачи.

Не старайтесь максимально снижать требования к вашему ребенку в отношении навыков самообслуживания, посильного труда в вашей семье. Вам важно понять, что многие вещи ваш ребенок в состоянии выполнить и без вашей помощи и опеки. Самостоятельность помогает ребенку самоутвердиться.

Все свое свободное время старайтесь уделять своему ребенку. И это должна быть не только мать, но и отец. Занимайтесь с ребенком лепкой из пластилина, вырезанием и наклеиванием аппликаций, рисованием. Это, с одной стороны, развивает мелкую моторику рук ребенка, его творческое мышление, а с другой – помогает вам еще более сблизиться с ребенком. Здесь очень важен эмоциональный контакт.

Для вас, уважаемые родители, важным также является научить ребенка ориентироваться в окружающем мире, общаться с людьми. Для этого следует ознакомить ребенка с различными явлениями окружающего мира в естественных для них условиях. Ваш ребенок должен знать, где и как покупается еда, для этого берите ребенка с собой в магазины, ездите с ним в общественном транспорте, чтобы он все это постепенно запоминал и усваивал.

Научите своего ребенка не только отвечать на вопросы, но и делать умозаключения. Например, вы спрашиваете у ребенка: «Тебе понравилась книга, которую мы прочли сегодня?», «А почему она тебе понравилась?» и т.п. Такие приемы позволят ребенку развивать свою речь, открыто и понятно выражать свои мысли. Ребенок должен уметь оценивать свои и чужие действия, рассказывать.

Вся деятельность вашего ребенка должна сопровождаться эмоциональной вовлеченностью. Вашему ребенку должно нравится то, во что он играет, чем занимается. В игре с ребенком вы должны комментировать его действия. Например, ребенок взял в руки мяч. Вы должны сказать: «Это мячик», ваш ребенок покатил мяч по полу, вы это комментируете фразой: «Вот наш мячик покатился». Важно повторять фразы в нескольких вариантах, в разных типах коммуникативных высказываний. Например, в форме вопроса, побуждения, обращения.

Уважаемые родители! Если вы будете стараться выполнять эти предписания и рекомендации, вам, и вашему ребенку будет легко с вами общаться, найти общий язык, установить доверительные отношения, и воспитать замечательного ребенка. Главное вы должны верить в своего ребенка, любить его, и тогда у вас все получится.

2.4.Информационно-просветительское направление.

Характеристика речевого развития детей с ОВЗ

Общая характеристика

детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.

Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании.

По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к основным категориям аномальных детей относятся:

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

Дети с нарушением речи (логопаты);

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

Дети с умственной отсталостью;

Дети с задержкой психического развития;

Дети с нарушением поведения и общения;

Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью).

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровь.я

У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюдаются нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы.

У детей с недостатками развития особенно глубоко нарушено мышление. Ребенок затрудняется делать элементарные обобщения, очень узко воспринимает то, о чем вы ему рассказываете. В младшем возрасте ребенок практически не в состоянии самостоятельно объединить в группы игрушки, относящиеся, например, к одежде, мебели, посуде и пр. Он не осознает, что платье и брюки – это одежда, а стул и стол – мебель. Поэтому малыш беспорядочно и бессистемно хватает все, что попадается ему под руку.

Нарушения мышления у ребенка непосредственно сказываются на овладении речью. В младшем возрасте он с большим трудом понимает чужую речь, в лучшем случае, улавливает тон, интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные слова, относящиеся к его потребностям. Со временем ребенок станет лучше понимать обращенную к нему речь, однако очень долго он воспринимает только то, что связано с его личным опытом.

Речь у детей с ограниченными возможностями здоровья формируется с большим запозданием, многие из них начинают произносить отдельные слова в 5-6 лет. Проблемы с формированием речевой функции могут возникнуть из-за нарушений слуха. Проверить слух малыша можно в домашних условиях. Нужно отойти на 5-6 метров (ребёнок стоит к вам спиной) и произнести шёпотом хорошо знакомые слова. Ребёнок с полноценным слухом должен всё услышать. При отрицательном результате желательно обратиться к отоларингологу.

Бывает, что речь ребёнка сформирована, но оказалась утрачена из-за очагового поражения речевых зон. Даже тяжёлая форма этого нарушения поддаётся лечению при устранении основной причины. Главное - своевременно показаться врачу.

По статистике, у мальчиков позже начинает развиваться речь, чем у девочек. Одна из причин кроется в физиологии. Морфологическое созревание головного мозга у девочек происходит быстрее. Это влияет на рост словарного запаса. Девочки стараются говорить правильно, как взрослые, но позже мальчиков осваивают фразовую речь. У последних развитие слов направлено на действие, у девочек - на предметы. Простой пример. Ребёнок хочет мячик: мальчик будет требовать - «дай!», девочка попросит - «мячик». Мелкая моторика и речь взаимосвязаны. Пальчиковые игры считаются важным направлением речевого развития детей. В суете и спешке взрослые стараются сами собрать разбросанные игрушки, покормить, одеть ребёнка, застегнуть пуговицы, зашнуровать ему ботинки. Не хватает терпения доверить это малышу. А зря! Навыки самообслуживания надо развивать как можно раньше. Это благоприятно отразится и на процессе развития речи.

Желательно эмоционально реагировать на каждый звук ребёнка. Он гулит - повторять за ним, плачет - уделять внимание. Произнёс первый слог - обрадоваться достижению. С первых дней надо разговаривать с малышом, читать сказки, стихи. Хвалить, когда он пытается повторять слова. Обучение речи хорошо проводить с помощью игр на фоне движений и положительных эмоций. Из поколения в поколение передаются народные игры, потешки, считалки. Дети любят показывать «как сорока-ворона кашу варила», «ладушки-ладушки жили у бабушки».

Жизнь ребёнка должна быть богатой на впечатления. Его надо постоянно удивлять, что-то показывать, рассказывать. У малыша будет развиваться кругозор, он захочет выражать свои эмоции, а это ускорит процесс формирования речи. Занятия по коррекции речи можно сделать интересными у увлекательными. В области логопедии есть много полезных разработок. Специалист поможет построить индивидуальные занятия и совместить приятное с полезным.

Чем младше ребёнок, тем больше у него возможностей для восстановительного потенциала и лучшего результата. Важно отметить, что лечение расстройства речевой функции надо проводить комплексно, при участии педиатра, психиатра, невролога, дефектолога, логопеда, психолога.

Заключение

Трудности в учебном процессе, особенно если они проявляются еще в начальных классах, существенно мешают овладению ребенком обязательной школьной программы. Именно в начальный период обучения у детей закладывается фундамент системы знаний, которые пополняются в дальнейшие годы, в то же время формируются умственные и практические операции, действия и навыки, без которых невозможны последующие учения и практическая деятельность. Отсутствие этого фундамента приводит к чрезмерным трудностям в овладении программой средних классов. В результате такие дети нередко выпадают из обучения.

Несмотря на пристальное внимание педагогов и психологов, ученых и практиков к проблеме школьной неуспеваемости, число учащихся, испытывающих трудности в обучении, непрерывно растет. Устойчивая неуспеваемость и второгодничество могут привести к серьезным психологическим последствиям. Возможны существенные отклонения в развитии личности школьников, формирование агрессивности, неуверенности в себе, замкнутости, лживости. Неуспеваемость школьника может стать причиной школьной дезадаптации, стремительного снижения учебной мотивации, а как следствие — ухудшение поведения, а иногда даже и криминального поведения. Школьная дезадаптация имеет место у одной трети учащихся первых классов.

Кроме того, только 15,1% детей предшкольного возраста признаны здоровыми, поэтому уже на начальных этапах обучения в школе из-за интенсивно возрастающих нагрузок появляется большое количество детей, не справляющихся с учебной программой. Год от года «армия неуспевающих» пополняется.

Под школьными трудностями имеется в виду весь комплекс школьных проблем, которые могут возникнуть у ребенка в связи с началом систематического обучения в школе. Они, как правило, приводят к выраженному функциональному напряжению, ухудшению здоровья, нарушению социально-психологической адаптации, а также к снижению успешности обучения.

Отставание - невыполнение требований (или одного их них), которые имеет место на одном из предметов, этапов внутри того отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой для определения успеваемости.

По мнению специалистов, школьные трудности, которые не были вовремя выявлены и скомпенсированы, приводят к неуспеваемости. Под неуспеваемостью обычно имеют в виду неудовлетворительные оценки по какому-либо предмету (или по всем предметам сразу) в четверти или в году.

Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте систематизированы отдельные отставания, она итог отставания. Многочисленные отставания в итоге их переплетения дают неуспеваемость.

Список литературы

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие. М.:Издательский центр “Академия”, 1999.

2. Битянова М. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1998.

3. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. М.: Просвещение, 1991.

4. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы. Серия “Справочники”. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 2004.

5. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога начальной школы. Серия “Справочники”. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 2004.

6. Князева Т.Н. «Я учусь учиться» М., 2004.

7. Коблик Е. Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к средней школе. – М.: Генезис, 2003.

8. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003.

9. Тихомирова Л.Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребенка. М., 2000г.

10. Фопель К. Чтобы дети были счастливы: Психологические игры и упражнения для детей школьного возраста: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005.

11. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие. Пер. с нем. 5-е изд., стер. – М.: Генезис, 2004.

12. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Практическое пособие/Пер. с нем. – 3-е изд. – М.: Генезис, 2005.

13. Хохлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в начальной школе (1–4-е классы). – М.: Генезис, 2005.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.