Пояснительная записка

В курсе физики, изучаемом в современной школе, практически не уделяется внимания на физические параметры, характеризующие человека. Однако в связи с изучением вопросов психологии в школе, моделировании процессов, происходящих в живых организмах, в технике, развитием такой науки как бионика у учащихся всё чаще проявляется повышенный интерес к изучению физики человека.

В ходе изучения данного курса учащиеся не только удовлетворят свои образовательные потребности, но и получат навыки исследовательской деятельности, познакомятся с методами исследования в физике и биологии, получат краткие данные о медицинской и биологической аппаратуре. Навыки, полученные при работе с измерительными приборами, выполнение практических работ и постановка эксперимента пригодятся в дальнейшей научно-технической деятельности. Объяснение отдельных процессов, происходящих в живых организмах, на основе физических законов поможет им установить причинно-следственные связи, существующие в живой и неживой природе, сформирует интерес не только к физике, но и биологии.

Программа курса носит практико-ориентированный характер с элементами научно-исследовательской деятельности. Данный элективный курс может быть использован для преподавания в классах с биолого-химическим или медицинским профилями.

Изучение элективного курса рассчитано на 17 часов, из них на изучение теоретических вопросов 7,3 ч. (43%), практических занятий (решение задач, выполнение лабораторных работ) –9,7 ч. (57%)

Основные цели курса:

· Показать учащимся единство законов природы, применимость законов физики к живому организму, перспективное развитие науки и техники, а также показать в каких сферах профессиональной деятельности им пригодятся полученные на спецкурсе знания.

· Создать условия для формирования и развития интеллектуальных и практических умений у учащихся в области физического эксперимента.

· Развивать познавательную активность и самостоятельность, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.

Задачи курса:

· Способствовать формированию познавательного интереса к физике, развитию творческих способностей у учащихся.

· Развивать интеллектуальную компетентность учащихся.

· Формировать навыки выполнения практических работ, ведения исследовательской деятельности.

· Совершенствовать навыки работы со справочной и научно популярной литературой.

По окончании изучения курса учащиеся должны

знать:

· Какие физические законы можно использовать при объяснении процессов, происходящих в организме человека.

· Особенности своего организма с точки зрения законов физики.

уметь:

· Работать с различными источниками информации.

· Наблюдать и изучать явления, описывать результаты наблюдений.

· Моделировать явления, отбирать нужные приборы, выполнять измерения, представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков, ставить исследовательские задачи.

Основное содержание курса

Содержание курса качественно отличается от базового курса физики. На уроках законы физики рассматриваются в основном на неживых объектах. Однако очень важно, чтобы у учащихся постепенно складывались убеждения в том, что, причинно-следственная связь явлений имеет всеобщий характер и что, все явления, происходящие в окружающем нас мире, взаимосвязаны. В курсе рассматриваются вопросы, направленные на развитие интереса к физике, к экспериментальной деятельности, формирование умений работать со справочной литературой. По окончании изучения курса учащиеся составляют “Физический паспорт человека”.

Механические параметры человека 10ч.

Физика. Человек. Биофизические исследования в физике. Линейные размеры различных частей тела человека, их масса. Плотности жидкостей и твердых тканей, из которых состоит человек.

Кинематические величины и тело человека.

Движение тела в поле силы тяжести. Свободное падение. Время реакции человека. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Первый закон Ньютона. Инерция в живой природе. Второй закон Ньютона. Определение силы человека. Динамика мышечной ткани. Третий закон Ньютона.

Тело человека в гравитационном поле земли. Условия длительного существования человека на космической станции. Меры защиты летчиков и космонавтов от ускорения. Невесомость и перегрузки.

Прямохождение и опорно-двигательная система человека. Ходьба человека. Виды суставов. Деформация костей, сухожилий, мышц. Прочность биологических материалов. Строение костей с точки зрения возможности наибольшей деформации.

Проявление силы трения в организме человека, естественная смазка. Тормозной путь.

Давление. Атмосфера и человек. Дыхание. Давление жидкости. Давление крови. Законы движения крови в организме человека.

Сохранение равновесия живыми организмами. Центр тяжести тела человека. Рычаги в теле человека.

Работа и мощность, развиваемая человеком в разных видах деятельности. «Энергетика» и развитие человека. Применение закона сохранения энергии к некоторым видам движения человека.

Роль атмосферного давления в жизни человека. Осмотическое давление. Изменение кровяного давления в капиллярах. Органы дыхания.

Лабораторные работы.

1. Проведение антропологических измерений

2. Определить среднюю скорость движения.

3. Определение времени реакции человека.

4. Градуировка динамометра и определение становой силы человека.

5. Определение коэффициентов трения подошв обуви человека о различные поверхности.

6. Определение мощности, развиваемой человеком.

Колебания и волны в живых организмах 2ч.

Колебания и человек. Происхождение биоритмов. Сердце и звуки, сопровождающие работу сердца и легких, их запись.

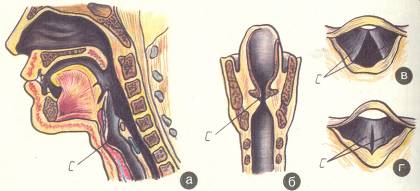

Звук как средство восприятия и передачи информации. Орган слуха. Ультразвук и инфразвук. Область слышимости звука. Голосовой аппарат человека. Характеристики голоса человека.

Лабораторная работа.

7. Определение дыхательного объема легких человека.

8. Проведение инструментальных измерений и функциональных проб.

9. Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки.

10. Изучение свойств уха.

Тепловые явления 1 ч.

Терморегуляция человеческого организма. Влажность. Органы дыхания. Тепловые процессы в теле человека. Человек как тепловой двигатель. Лабораторная работа.

11. Подсчет энергетических затрат и определение калорийности рациона

Электричество и магнетизм 2ч.

Электрические свойства тела человека. Биоэлектричество. Бактерии – первые электрики Земли. Фоторецепторы, электрорецепторы, биоэлектричество сна. Электрическое сопротивление органов человека постоянному и переменному току.

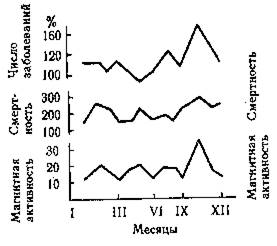

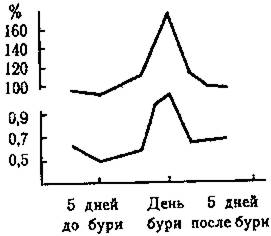

Человек в мире электромагнитных излучений.

Лабораторная работа.

12. Определение сопротивления тканей человека постоянному и переменному электрическому току.

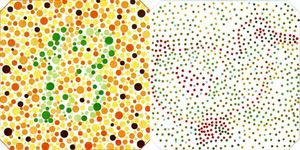

Оптические параметры человека 1ч.

Строение глаза человека. Сила аккомодации глаза. Оптическая сила. Дефекты зрения и способы их исправления. Особенности зрения человека. Разрешающая способность глаза человека. Как получается, что мы видим. Для чего нам два глаза. Спектральная и энергетическая чувствительность глаза.

Лабораторная работа.

13. Наблюдение некоторых психофизиологических особенностей зрения человека.

14. Определение характеристических параметров зрения человека.

15. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.

Система аттестации учащихся. После окончания изучения курса зачет ставится при выполнении следующих условий:

1. Активное участие в подготовке и проведении семинаров, конференций, выпуске газет, изготовлении моделей.

2. Выполнение не менее половины лабораторных работ.

3. Выполнение не менее одного экспериментального задания исследовательского или конструкторского характера.

4. Составление “Физического паспорта человека”.

Тематическое планирование курса

|

№ п/п |

Тема занятия |

Количество часов |

||

|

всего |

теория |

практика |

||

|

Механические параметры человека (10 ч) |

||||

|

1. |

Физика. Человек. Окружающая среда. |

1 |

0,5 |

0,5 |

|

2. |

Кинематика и тело человека. |

1 |

0,4 |

0,6 |

|

3. |

Движение тела в поле силы тяжести. |

1 |

0,3 |

0,7 |

|

4. |

Законы Ньютона в жизни человека. |

1 |

0,5 |

0,5 |

|

5. |

Гравитация и человек. |

1 |

0,6 |

0,4 |

|

6. |

Прямохождение и опорно-двигательная система человека. |

1 |

0,3 |

0,7 |

|

7. |

Проявление силы трения в организме человека. |

1 |

0,4 |

0,6 |

|

8. |

Работа и мощность, развиваемая человеком в разных видах деятельности. |

1 |

0,3 |

0,7 |

|

9. |

Статика в теле человека. |

1 |

0,4 |

0,6 |

|

10. |

Давление и тело человека. |

1 |

0,6 |

0,4 |

|

Колебания и волны в живых организмах (2 ч) |

||||

|

11. |

Колебания и человек. |

1 |

0,5 |

0,5 |

|

12. |

Звук. |

1 |

0,4 |

0,6 |

|

Тепловые явления (1 ч) |

||||

|

13. |

Тепловые процессы в теле человека. |

1 |

0,5 |

0,5 |

|

Электричество и магнетизм. (2 ч) |

||||

|

14. |

Электрические свойства тела человека |

1 |

0,4 |

0,6 |

|

15. |

Человек в мире электромагнитных излучений. |

1 |

0,5 |

0,5 |

|

Оптические параметры человека (1 ч) |

||||

|

16. |

Глаз и зрение |

1 |

0,4 |

0,6 |

|

17. |

Конференция. |

1 |

|

1 |

|

|

Итого: |

17 |

7,3 |

9,7 |

физика. человек. окружающая среда.

Цель занятия: - сформировать представление об особенном положении человека в природе и заставить задуматься о человеке с одной стороны, как об одном из представителей животных, а с другой стороны, как об уникальном создании природы; сформировать интерес к изучению физических явлений.

Оборудование: иллюстрации к уроку, ростомер, весы.

План занятия.

|

Этапы урока |

Время, мин |

Приемы и методы |

|

1. Постановка учебной проблемы. |

3 – 5 |

Сообщение учителя. |

|

2. Изучение нового материала: |

15-20 |

Рассказ учителя с элементами беседы. Использование рисунков. Решение задач. |

|

3. Углубление и отработка знаний и умений. |

10-15 |

Решение задач. |

|

4. Подведение итогов. |

5-6 |

Выделение главного учителем. Составление синквейна. |

|

5. Домашнее задание. |

1 |

Запись на доске. |

1. Приветствие учащихся. Мобилизация внимания учащихся, проверка их готовности к уроку. Учащиеся знакомятся с планом урока.

Учитель: В этом году вы приступили к изучению нового курса – «Физика человека». Но прежде чем говорить о науках, изучающих человека, давайте попытаемся определить, что же такое человек. Человек (Homo sapiens) – это один из видов животных, обитающих на нашей планете.

- Как бы вы охарактеризовали человека как представителя царства животных?

Виду Homo sapiens давали самые различные определения: разумное, политическое, пользующееся орудиями, обладающее самосознанием существо. Вооруженные высокоразвитой техникой и организованные в крупные социальные группы, мы в настоящее время используем растения и животных, преобразуем поверхность Земли для удовлетворения наших потребностей в пище, топливе, жилье и транспорте. Мы обладаем оружием, способным полностью стереть с лица Земли большинство видов организмов.

2. Изучение нового материала принимает характер лекции с элементами эвристической беседы.

Учитель: И, тем не менее, организм человека состоит из тех же химических элементов, что и все прочие животные, – углерода, водорода, кислорода и азота. Как сказал французский физиолог Дюбуа-Реймон: «Атом железа остается тем же, независимо от того, пролетает ли он внутри метеора межзвездное пространство, катится ли с грохотом по рельсам в колесе локомотива или как составная часть гемоглобина течет в мозгу поэта». Мы отличаемся лишь тем, как эти элементы сгруппированы, образуя клетки, ткани и системы органов, которые составляют организм, обладающий особенностями, не встречающимися у других существ.

Скачущая лошадь обгонит бегущего человека. У орла более острое зрение, чем у человека. Нашим зубам и ногтям не сравниться с клыками и когтями леопарда. Но организм человека обладает особенностями строения, сочетание которых дает ему решающее преимущество перед другими видами.

- Назовите особенности строения человека. (Прямостоячий скелет; подвижные руки, способные манипулировать предметами; трехмерное цветное бинокулярное зрение; сложное строение мозга)

Знания физических законов, явлений вы часто используете на разных уроках для объяснения других явлений. Физика дала другим наукам еще и методы исследований, приборы, не только для измерений. Об этом будет идти разговор на сегодняшнем уроке. (Учащиеся приводят примеры применения физических знаний в других науках, изучаемых в школе).

Интерес физиков к биологии в 19 веке непрерывно возрастал. Одновременно и в биологических дисциплинах усиливалась тяга к физическим методам исследования. Последние все шире проникали в самые различные области биологии. С помощью физики расширяются информационные возможности микроскопа. В начале 30- х годов 20 века появляется электронный микроскоп. Эффективным орудием биологического исследования становятся радиоактивные изотопы, все более совершенствующаяся спектральная техника, рентгеноструктурный анализ. Укрупняется сфера применения рентгеновых и ультрафиолетовых лучей; электромагнитные колебания используются не только как средства исследования, но и как факторы воздействия на организм. Широко проникает в биологию и, особенно физиологию, электронная техника.

Наряду с внедрением новых физических методов развивается и молекулярная биофизика. Добившись больших успехов в познании сущности неживой материи, физика начинает претендовать, пользуясь традиционными методами, на расшифровку природы живой матери". В молекулярной биофизике создаются широкие теоретические обобщения с привлечением сложного математического аппарата. Следуя традиции, биофизик стремится в эксперименте уйти от очень сложного биологического объекта и предпочитает изучать поведение выделенных из организмов веществ в возможно более чистом виде. Большое развитие получает разработка различных моделей биологических структур и процессов электрических, электронных, математических и т. п.

- Может ли является ли человек объектом изучения физики? Человек живет в мире, устроенном и функционирующем в соответствии с законами, являющимися, предметом изучения физики. Само происхождение человека, особенности, которыми он обладает, его будущее связано не только с эволюцией окружающего мира, но и с развитием свойств человека и определяются физическими условиям во Вселенной и физическими законами, действующими в ней.

- Какие действия может совершать человек, как физический объект? (Совершает перемещения, участвует в силовых и взаимодействиях, подвергается влиянию физических полей разного рода; функционирование отдельных частей тела человека (физиологические системы, органы клетки), взаимодействие с окружающей средой (метаболизм определяются физическими процессами)).

По сравнению с другими науками, по определению изучающими человека,- биологией, физиологией, генетикой, психологией, философией, социологией - физика позволяет «увидеть» этот исключительно важный в современном мире объект исследования с новой точки зрения и дополнить психобиологическое представление о человеке физической причинностью.

- Какими физическими параметрами можно охарактеризовать человека?

Человеческое тело можно охарактеризовать множеством разнообразных параметров. Уже тысячелетия пытаются люди найти математические закономерности в пропорциях тела человека, прежде всего человека, хорошо сложенного, гармоничного Гармоничность телосложения создает впечатление о соразмерности всех его частей, которая может быть выражена простыми числовыми отношениями. Для анализа этих отношений нужна была единица измерения, какая-то часть тела.

На протяжении многих веков отдельные части тела человека служили основой всех измерений, являлись естественными единицами длины. Так, у древних египтян было три единицы длины: локоть (466 мм), равнявшийся семи ладоням (66,5 мм), ладонь, в свою очередь, равнялась четырем пальцам. Мерой длины в Греции и Риме была ступня. Основными мерами длины в России были сажень и локоть, связанные с ростом человека; кроме этого, применялся дюйм — длина сустава большого пальца, пядь — расстояние между концами раздвинутых большого и указательного пальцев, ладонь — ширина кисти руки.

Естественно поэтому и возникновение попыток определить размеры человеческого тела, его частей путем сравнения с какой-либо естественной единицей длины.

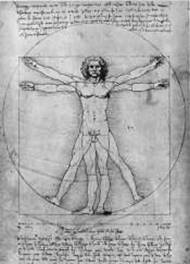

Рис. 1

|

В эпоху Возрождения интерес к изучению пропорций человеческого тела снова возрос. Леонардо да Винчи предпринял ряд измерений, из которых он вычислил средние размеры человека. В качестве единицы измерений пропорций тела он принял голову, но не всю длину черепа, а только длину лица.

Многие пропорции человеческого тела можно выразить отношением небольших целых чисел, если пренебречь некоторой погрешностью. Для этого можно воспользоваться средними статистическими (антропометрическими) данными населения нашей страны. Эти данные для мужчин и женщин существенно различаются и приводятся раздельно. Вот некоторые из них (для мужчин и женщин): рост 1680 и 1567, длина руки — 723 и 661, длина ноги — 900 и 835, высота линии талии — 1035 и 976, высота колена — 506 и 467, ширина плеч — 380 и 349, рост сидя — 1310 и 1211, длина бедра — 590 и 568 мм. Используя эти статистические данные, можно рассчитать пропорции различных частей тела, например, по отношению к росту человека. Полученные таким образом пропорции оказались очень близкими к целочисленным отношениям. Среднее отклонение целочисленных отношений от действительных составляет всего 0,6%.

Золотая пропорция занимает ведущее место в художественных канонах Леонардо да Винчи и Дюрера. В соответствии с этими канонами золотая пропорция отвечает не только делению тела на две неравные части линией талии. Высота лица (до корней волос) относится к вертикальному расстоянию между дугами бровей и нижней частью подбородка, как расстояние между нижней частью носа и нижней частью подбородка относится к расстоянию между углами губ и нижней частью подбородка, это отношение равно золотой пропорции.

Рис. 2

Пальцы человека состоят из трех фаланг: основных, средних

и ногтевых. Длина основных фаланг всех пальцев, кроме большого, равна сумме

длин двух остальных фаланг, а длины всех фаланг каждого пальца соотносятся друг

к другу по правилу золотой пропорции. Это особенно четко проявляется при замере

костей пальцев. Длина пястных костей, являющихся основой кисти, очень близка к

длине суммы двух костей фаланг — основной и средней. Как видим, в строении кости

соблюдается принцип золотой пропорции.

Пальцы человека состоят из трех фаланг: основных, средних

и ногтевых. Длина основных фаланг всех пальцев, кроме большого, равна сумме

длин двух остальных фаланг, а длины всех фаланг каждого пальца соотносятся друг

к другу по правилу золотой пропорции. Это особенно четко проявляется при замере

костей пальцев. Длина пястных костей, являющихся основой кисти, очень близка к

длине суммы двух костей фаланг — основной и средней. Как видим, в строении кости

соблюдается принцип золотой пропорции.

Измерив тысячи человеческих тел, Цейзинг установил, что золотая пропорция есть среднестатистическая величина, характерная для всех хорошо развитых тел. Он нашел, что средняя пропорция мужского тела близка к 13/8 = 1,625, а женского — к 8/5=1,60. Аналогичные значения получены и при анализе антропометрических данных населения (1,623 для мужчин и 1,605 для женщин). Пропорции тела мужчин и женщин отклоняются в разные стороны от золотой пропорции — иррациональной предельной величины, равной 1,618..., в чем выражается, очевидно, геометрическое различие в половой анатомии мужчин и женщин.

Неоднократно предпринимались попытки создать идеализированную эталонную модель гармонически развитого человеческого тела.

Длина тела может существенно изменяться под влиянием физических нагрузок. Так, в баскетболе, волейболе, прыжках в высоту и т.п. рост тела человека в длину ускоряется, в то время как при занятиях тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой – замедляется. Поэтому рост является ориентиром при отборе для занятий тем или иным видом спорта.

Зная длину тела стоя и сидя, можно найти коэффициент пропорциональности (КП) тела:

![]() , где L1

– длина тела стоя, L2 – длина тела сидя. В

норме КП=87 – 92 %, у женщин он несколько ниже, чем у мужчин.

, где L1

– длина тела стоя, L2 – длина тела сидя. В

норме КП=87 – 92 %, у женщин он несколько ниже, чем у мужчин.

· Определите коэффициент пропорциональности своего тела.

|

Рис. 3.

Одним из важнейших показателей физического развития человека считают площадь поверхности тела, которая определяется формулой Jssakson для лиц с суммой веса и длины тела больше 160 единиц:

![]() , где S-

площадь поверхности тела (м2), W –вес тела

(г), Н – длина тела (см). Для низкорослых людей с суммой веса тела и длины тела

меньше 160 единиц используют формулу Бойда:

, где S-

площадь поверхности тела (м2), W –вес тела

(г), Н – длина тела (см). Для низкорослых людей с суммой веса тела и длины тела

меньше 160 единиц используют формулу Бойда:

![]() ,

,

где S – площадь тела (см2), Н – длина тела (см), W – вес тела в граммах.

· Рассчитайте площадь поверхности своего тела.

Возраст вселенной, по данным современной науки, равен 1018 с. Это наибольший временной интервал, известный людям. От наименьшего временного промежутка (10-24 с) – времени, за которое свет проходит расстояние, равное размеру атомного ядра – он отделен более чем 40 порядками. Единица времени 1 с совпадает с промежутком времени между двумя последовательными сокращениями сердечной мышцы человека.

Рис. 3.

- Человеческое сердце – великолепный двигатель. В среднем оно бьется

с частотой 72 удара в минуту. Сколько ударов совершит сердце к 70 годам?

Диапазон масс, характеризующих окружающий мир, - от массы электрона (9*10-31 кг) до массы известной части Вселенной (1053 кг) – составляет приблизительно 80 порядков. Человек, чья масса находится в пределах 50- 100 кг, располагается близко к центру этого диапазона.

Интересным параметром, описывающим распределение вещества в пространстве, является плотность. Интервал плотностей разных видов вещества во Вселенной очень велик: от плотности Вселенной через 10-42 с после Большого Взрыва (1093 кг/м3) до плотности вещества в межгалактическом пространстве (10-30 кг/м3).

- Почему средняя плотность человека и животных почти полностью совпадает с плотностью воды?

Из всех возможных форм существования жизни на нашей планете развилась химическая форма жизни. Одна из особенностей химической жизни - способность образовывать большие сложные молекулы, что, в свою очередь, позволяет запасаться информацией, необходимой для функционирования живого организма. При этом земная жизнь использует в качестве среды, в которой происходят химические реакции, обеспечивающие сохранение жизни и размножение, - воду. Говоря, что человек состоит из воды, мы подчеркиваем, что вода в качестве жизненной среды «победила» в процессе эволюции газы и твердые тела, так как с энергетической точки зрения «химия» растворов оказалась более выгодной, чем «химия» других физических веществ.

На поверхности нашей планеты с большим количеством водоемов живые существа с плотностью, большей плотности воды, не могли бы плавать и погибли бы, попав в любую подходящих размеров впадину с водой. У таких существ должна быть больше доля массы костного вещества в общей массе тела. Последнее означает уменьшение удельной силы и подвижности этих существ, что, конечно, уменьшило бы их шансы на выживание в трудных природных условиях.

Сложность живых организмов также определяется многочисленностью составляющих их частиц. Скажем, человек состоит из 1014 живых клеток, каждая из которых, в свою очередь, состоит из 1012 – 1014 атомов.

Рассмотрение перечисленных выше отрезков приводит к выводу, что значения физических величин, характеризующих человека, лежат примерно посередине между областями, относящимися к мега- (Вселенная) и микро- (ядро) мирам. Особое положение параметров, характеризующих человека, укрепляет догадку о том, что в качестве количественной меры познающей природу человек выбрал себя.

Таблица 1.

Физические параметры человека

(средние значения физических величин)

|

Скорость пешехода |

1,3 м/с |

|

Сила сжатия динамометра кистью (в 16 лет) |

450 Н |

|

Предел прочности кости предплечья на сжатие |

170 МПа |

|

Мощность, расходуемая взрослым человеком в процессе сна. |

74 Вт (63 ккал/ч)

|

|

спокойной ходьбы. |

310 Вт (270 ккал/ч) |

|

Энергия, необходимая для жизнедеятельности за год |

4,7 • 109 Дж |

|

Коэффициент полезного действия мускулов |

около 20 % |

|

Нормальная температура тела |

Зб,7°С |

|

Масса воды, испаряющейся с поверхности тела за сутки |

0,8-2,0 кг |

|

Объем крови, выбрасываемой сердцем за одно сокращение |

60 см3 |

|

Скорость крови в артериях до |

0,5 м/с |

|

Избыточное давление крови в артериях |

16/9,3 кПа (120/70 мм рт. ст.) |

|

Сила постоянного тока безопасная до |

1 мА |

|

Электрическое сопротивление от одной ладони до другой |

4400 Ом |

|

Скорость движения раздражения по нервам |

40 – 100 м/с |

|

Оптическая сила глаза |

60 дптр |

|

Угол зрения глаза |

130-160° |

|

Диапазон длин волн видимого света |

380—760 нм |

|

Интенсивность света на пороге видимости |

4 • 10-13 Вт/м2 |

|

Расстояние наилучшего зрения |

25 см |

|

Угловое разрешение глаза |

1 с |

|

Число различаемых цветовых оттенков |

До 10 млн. |

|

Мощность голоса нормальная |

5 мкВт |

|

Диапазон звуковых частот |

|

|

воспроизводимых при разговоре |

85-340 Гц (2 октавы) |

|

слышимых |

16 Гц-20 кГц (10 октав) |

|

Интенсивность звука на пороге слышимости |

10-12 Вт/м2 |

|

Длительность нервного импульса |

1 мс |

|

моргания |

0,4 с |

|

зрительного ощущения |

0,14 с |

|

слухового ощущения |

0,1 с |

3. Углубление и отработка изученного материала организуется при решении задач и выполнении заданий.

· Оцените число молекул, составляющих тело человека.

· Подсчитайте свой возраст в секундах с точностью не менее 3*104 с (с учетом високосных годов).

· Сколько поколений людей сменилось со времени появления первобытного человека?

4. Обсуждение содержания урока. Составить синквейн к слову «Человек».

Слово синквейн происходит от французского " пять". Это стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам.

В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).

Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).

Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами.

Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы.

|

5. Домашнее задание: Выполнить лабораторную работу № 1.

Кинематика и тело человека.

Цель занятия: - повторить основные кинематические величины.

Оборудование: иллюстрации к уроку.

План занятия.

|

Этапы урока |

Время, мин |

Приемы и методы |

|

1. Повторение. |

10 – 15 |

Работа в группах. |

|

2. Совершенствование знаний и умений. |

25 – 30 |

Рассказ учителя. Ответы на вопросы. Решение задач. |

|

3. Подведение итогов. |

5-6 |

Выделение главного учителем. |

|

4. Домашнее задание. |

1 |

Запись на доске. |

1. Учащиеся разбиваются на группы и по цепочке друг за другом повторяют определения основных кинематических понятий.

2. Обратимся к важнейшим положениям урока с соответствующими методическими комментариями. Они помогут учителю подготовить рассказ или лекцию при ином построении урока.

Учитель: Кинематика движений человека определяет пространственную форму движений и их изменения во времени без учета масс и действующих сил. Она дает в целом только внешнюю картину движений. Причины же возникновения и изменения движений (их механизм) раскрывает уже динамика.

Кинематические характеристики тела человека и его движений – это меры положения и движения человека в пространстве и во времени: пространственные, временные и пространственно - временные. Они дают возможность сравнивать размеры тела и его звеньев, а также кинематические особенности движений у разных людей.

На занятие следует уделить внимание процедуре введения понятия материальной точки – первого идеального объекта, что обусловлено особой ролью, которую играет идеализация в процессе познания природы человеком, становления физического знания. Т.к. физические модели приближенные, их справедливость может быть гарантирована лишь в пределах применимости употребляемых абстракций. Вне этих пределов модель может стать неприемлемой и даже бессмысленной.

Движения человека можно изучать, рассматривая его тело (в зависимости от поставленных задач) как материальную точку, как одно твердое тело или как систему тел.

Тело человека рассматривают как материальную точку, когда перемещение тела намного больше, чем его размеры (если не исследуют движения частей тела и его вращение).

Тело человека приравнивают к твёрдому телу, когда можно не принимать во внимание взаимные перемещения его звеньев и деформации тканей, когда важно учитывать лишь его размеры, расположение в пространстве и ориентацию (в частности, при изучении условий равновесия, вращения тела в постоянной позе).

Тело человека изучают как систему тел, когда важны ещё и особенности движений звеньев тела, влияющие на выполнение двигательного действия.

Поэтому, определяя основные пространственные характеристики движений человека (координаты и траектории), заранее уточняют, к какому материальному объекту (точке, телу, системе тел) приравнивают в данном случае тело человека.

- В каких из перечисленных ниже случаях материальные тела можно заменить материальными точками: а) бегун на стометровой дистанции; б) бегун на дистанции с препятствиями в момент взятия барьера; в) спортсмен при прыжке с вышки в воду; г) хоккеист-защитник при выполнении силового приема; д) летчик в самолете, выполняющем «мертвую петлю»?

- В каких случаях человека удобно рассматривать как материальную точку, а в каких – нет? Приведите свои примеры.

Движения человека можно измерить, только сравнивая их положения с положением выбранного для сравнения тела (тело отсчета), т. е. все движения рассматриваются как относительные. Система отсчета (расстояния) – условно выбранное твердое тело, по отношению к которому определяют положение других тел в разные моменты времени.

В мире не существует абсолютно неподвижных тел, все тела движутся. Но одни из них движутся так, что изменения их скорости (ускорения) несущественны для решения данной задачи и ими можно пренебречь, – это инерциальные системы отсчета. Такие тела – Земля и. тела, связанные с нею неподвижно (дорожка, лыжня, гимнастический снаряд). В подобной системе покоящиеся тела не испытывают действия сил; значит, в ней ни одно движение не начинается без действия силы.

В качестве примеров, позволяющих показать варианты выбора систем отсчета, можно предложить следующие рисунки: пространство комнаты, пространство города, поверхность Земли, наша Галактика и ее спутники, местная группа галактик, структура видимой части Вселенной.

Кроме упомянутой цели, показ рисунков в указанной последовательности имеет еще смысл конкретизации в сознании учащихся местоположения человека в окружающем мире. Возрастающий масштаб изображений: человек относительно окружающий его предметов; планета, на поверхности которой живет человек; звезда, около которой вращается планета; положение Солнца в Галактике, а Галактики во Вселенной – будет, по нашим предположениям, способствовать выработке у учащихся «планетарного» стиля мышления, способности ощутить себя частицей огромного целого – мира, в котором мы живем.

Другие тела движутся с ускорениями, которые существенно влияют на решение данной задачи, – это неинерциальные системы отсчета (скользящая лыжа, раскачивающиеся кольца). В таких случаях способы расчета и объяснения особенностей движений уже иные, что иногда обязательно учитывать.

- Составьте наш звездный «адрес», чтобы представителя внеземной цивилизации, получившие посланный землянами сигнал, поняли, откуда он пришел?

Понятие перемещения как вектора, связывающего начальное и конечное положения движущегося тела, можно проиллюстрировать следующими задачами.

· Человек пробегает по беговой дорожке стадиона восемь полных кругов, длина дорожки 500 м. вычислите: а) длину дистанции, которую проделал бегун; б) перемещение бегуна при этом; в) перемещение бегуна за полкруга до конца дистанции.

· Начертите в тетради в виде схемы маршрут, которым вы добираетесь от дома до школы. Покажите на чертеже свой путь и перемещение.

Скорость - одна из важнейших физических величин, характеризующих быстроту перемещения тела с течением времени.

Диапазон скоростей, известных человеку, очень велик. Наименьшая из скоростей 10-11 м/с – скорость геологических изменений на поверхности Земли. Наибольшая из известных человеку скоростей 3*108 м/с – скорость света в вакууме. Движение материальных тел и сигналов со скоростями, большими скорости света, запрещено теорией относительности Эйнштейна.

Рассмотрим более подробно интервал скоростей, характеризующих процессы, протекающие в человеческом организме. Нижний предел 10-8 м/с соответствует скорости роста ногтей и волос. Скорости движения крови в капилляре и пищи в кишечнике (10-4 м/с и 10-2 м/с соответственно) располагаются примерно посредине этого интервала.

· С какой скоростью идет человек, если он делает 3 шага за 2 с и длина его шага равна 67 см?

· Путешественник идет со скоростью 5,4 км/ч, делая 5 шагов за 2 с. Какова длина его шага?

К сожалению, больших скоростей человек может достигнуть только при помощи технических средств передвижения. Например, велосипедист может перемещаться со скоростью 14 м/с, мотоциклист – 140 м/с, автомобилист – 120 м/с. Еще большей скоростью, называемой первой космической и примерно равной 8*103 м/с, обладает космонавт, движущийся вместе с космическим кораблем по орбите вокруг Земли. Для полетов к другим планетам космический корабль с человеком на борту должен иметь вторую космическую скорость, равную 1,1*104 м/с.

- Ощущает ли человек на себе действие скорости?

Еще К.Э.Циолковский пришел к выводу, что сама по себе скорость, как бы велика она ни была, при равномерном движении не должна вызывать какого-либо неблагоприятного влияния на организм, тем более, что сам человек не способен оценить скорость аппарата, который перемещает его в пространстве, если это движение равномерное прямолинейное. (И действительно, опыт показывает, что все физические процессы, протекающие внутри организма человека, точно так же, как все физические процессы, протекающие вне его, но внутри движущегося аппарата, будут протекать так, как если бы аппарат покоился.

Говоря о скорости можно легко перейти к проблеме относительности в кинематике. Для иллюстрации относительности движения и покоя, а также преобразований Галилея и закона сложения скоростей можно предложить следующие задачи.

· Путешественник, прогуливаясь со скоростью 4,6 км/ч по палубе корабля, скорость которого относительно берега равна 9,6 км/ч, пересекает палубу поперек. Чему равна скорость путешественника относительно берега?

· Велосипедист движется со скоростью 20 км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 м/с. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость ветра?

Для закрепления понятий средней путевой, средней по перемещению и мгновенной скорости, для лучшего уяснения разницы между ними, а также с целью иллюстрации того факта, что человек может быть объектом изучения кинематики, рекомендуем рассмотреть с учащимися следующие задачи.

· Человек проехал первую половину времени всего движения на автомобиле со скоростью 100 км/ч, а вторую половину времени – на велосипеде со скоростью 20 км/ч. Какова средняя скорость движения на всем пути?

· Пешеход две трети времени своего движения шел со скоростью 3 км/ч, а оставшееся время – со скоростью 6 км/ч. Какова была его средняя скорость на всем пути?

Разобраться в ходе этой кривой можно, исследовав мгновенную скорость бегуна в процессе забега. Типичное ее поведение показано на рисунке. Бегун начинает движение из состояния покоя и разгоняется, пока не достигнет максимальной скорости. Для бегуна-мужчины время ускорения составляет приблизительно 2 с или меньше, а его максимальная скорость достигает значения около 10,5 м/с.

Рис. 4.

Средняя скорость на дистанции, однако, оказывается меньше 10,5 м/с, так как средняя скорость за период ускорения составляет половину максимальной. Поэтому средняя скорость при забеге на 200 м больше, чем при забеге на 100 м, так как бегун на большую дистанцию большую часть общего времени забега пробегает на максимальной скорости. Если бы бегун мог поддерживать свою максимальную скорость бесконечно, то средняя скорость продолжала бы расти с увеличением дистанции. Однако известно, что бегуну это не под силу и средняя скорость начинает падать при забегах на дистанции большие чем 200 м. Точную длину дистанции, на которой скорость начинает падать, определить невозможно, поскольку на дистанции между 200 м и 400 м официальный рекорд не регистрируется. По-видимому, она равна примерно 300 м. Можно предположить, что одна из причин состоит в том, что бегун начинает испытывать недостаток кислорода. 300 м - это, очевидно, та дистанция, преодолевая которую человек успевает израсходовать весь свой запас кислорода. Следовательно, для преодоления больших дистанций бегун должен ограничить себя меньшей скоростью, чтобы кислорода хватило на весь забег. Только спринтеры (бегуны на короткие дистанции) все время бегут на максимальной скорости.

На соревнованиях бегун стремится победить соперника, что диктует ему стратегию забега. Она отличается от той, что дает наилучшее время. Если же бегун старается побить рекорд, то он должен выбрать ту скорость, которая соответствует полному истощению его запаса кислорода к моменту пересечения финишной черты.

Расчетные задачи на ускорение могут быть следующими.

· Какое ускорение развивает бегун на дистанции 100 м для достижения максимальной скорости 11,2 м/с? Время разбега равно 2 с.

· Спринтер за 1,8 с может разогнаться из состояния покоя до максимальной скорости 10,8 м/с. Каково будет время на финише, если ему удастся сохранить эту скорость?

· Парашют раскрывается примерно за 2 с. Пусть за это время скорость парашютиста равномерно уменьшается со скорости свободного падения 250 км/ч до нуля. Какое ускорение испытывает при этом парашютист? Выразите это ускорение через g.

3. Обсуждение содержания урока. Рекомендации по чтению дополнительной литературы.

4. Домашнее задание: выполнить лабораторную работу № 2 «Определение средней скорости человека».

движение тела в поле силы тяжести.

Цель занятия: - отработать знания и умения учащихся, связанные с движением тел в поле силы тяжести.

Оборудование: иллюстрации к уроку, деревянный метр.

План урока.

|

Этапы урока |

Время, мин |

Приемы и методы |

|

1. Совершенствование знаний и умений. |

8 – 10 |

Беседа. |

|

2. Изучение нового материала. |

15 – 20 |

Рассказ. Постановка опытов. Работа с рисунками. |

|

3. Отработка знаний и умений, лабораторная работа. |

15 – 20 |

Лабораторная работа. Решение задач. |

|

4. Подведение итогов. |

5-6 |

Выделение главного учителем. |

|

5. Домашнее задание. |

1 |

Запись на доске. |

1. Совершенствование знаний и умений организуется в форме повторения.

- Что называют свободным падением тел? При каких условиях падение тел можно считать свободным?

- Каким видом движения является свободное падение тел?

- Зависит ли ускорение свободного падения тел от его массы?

- Напишите формулы, описывающие свободное падение тел:

А) скорость тела в любой момент времени;

Б) путь, пройденный телом к определенному моменту времени;

В) значение скорости тела после прохождения определенного пути;

Г) продолжительность свободного падения с определенной высоты.

- Результатом каких двух независимых движений является движение тела, брошенного горизонтально, брошенного под углом к горизонту?

- Напишите формулы, описывающие движение тела, брошенного горизонтально:

А) уравнения координаты в любой точке траектории;

Б) время падения тела;

В) дальность полета;

Г) скорость тела в произвольной точке траектории.

- Напишите формулы, описывающие движение тела, брошенного под углом к горизонту:

А) уравнения, описывающие движение тела в любой точке траектории;

Б) скорость тела в любой точке траектории;

В) полное время полета;

Г) максимальная высота подъема тела над точкой бросания;

Д) дальность полета тела.

2. Новый материал посвящен поведению человека в поле силы тяжести. Очевидно, что эти явления распространены в природе и технике. Рассмотрим важнейшие из них – свободное падение,

|

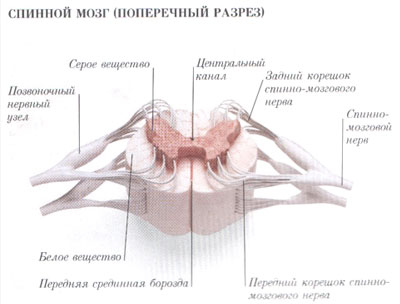

Рис. 5

Большое ускорение свободного падения, означающее, что тела на этой планете должны падать быстрее, потребовало бы от жителей этой планеты более быстрой и точной мускульной реакции. Случайные падения для них стали бы более опасными, вероятнее стали бы смертельные исходы и ушибы. Однако при скорости бега и дальности бросания жители этой планеты уступили бы землянам. Скорость реакции человека определяется работой нервной системы. Когда человек реагирует на очень сильное раздражение, опасное для жизни, например, когда отдергивает руку от горячей печки, осуществляется простой рефлекс, в котором головной мозг не участвует. От рецептора сигнал по нервному волокну идет в спинной мозг и затем сразу к мышце, проходя всего по трем нервным клеткам - чувствительному нейрону, вставочному нейрону в спинном мозге и двигательному нейрону. Скорость нервного импульса по отросткам нервных клеток здесь - несколько десятков м/с. Определяющим является время синаптической передачи - порядка 0,1 с.

Замечу, что мы сначала отдергиваем руку, а затем чувствуем боль. Это связано с тем, что от болевых рецепторов в мозг сигнал идет по нервным волокнам другого типа (всего выделяют три типа нервных волокон, отличающихся по механизму передачи импульса) с меньшей скоростью - 0,5 - 2 м/с.

Если речь идет о реакции человека на летящий в него кирпич, то здесь тоже рефлекторная реакция: глаз передает сигнал о быстром движении не только в отделы головного мозга, где они обрабатываются (и мы понимаем: "летит кирпич"), но и по специальным нервным путям - к мышцам, что обеспечивает быструю реакцию избегания, например, отпрыгивания.

Если речь идет о реакции при игре в теннис, то постепенное улучшение реакции связано с формированием стереотипных рефлексов, позволяющих реагировать без участия коры больших полушарий (то есть, размышления), и, главное, такие реакции осуществляются без обратной связи, то есть не происходит постоянной корректировки движения. А когда мы только учимся делать новое движение, идет сложное взаимодействие: мышце подается сигнал о действии, от нее обратно поступает сигнал о результате действия, и идет корректировка, т.е. мышца движется под постоянным контролем, на что требуется много времени. Во всех этих процессах участвуют разные области мозжечка и некоторые другие структуры головного мозга.

2. Известно, что одной из традиционных военных является задача о наведении пушки или пращи, если известны расстояние до цели и начальная снаряда.

Однако мы, наверное, мало погрешим против истины, если выскажем предположение, что проблема поражения цели, удаленной на некоторое расстояние, была одной из первых технических задач, вставших перед древним человеком. Бросок камня или другого метательного снаряда, «удлиняя» руку человека, расширял доступное ему пространство, вел к увеличению его возможностей - повышал, в конечном счете «уровень жизни» древнего человека. Оценить возможности человека в достижении цели, удаленной на расстояние, при броске камня можно на следующем примере.

· Человек бросил камень под углом 450 к горизонту с начальной скоростью 20 м/с. На какое расстояние улетит камень?

Спортивные соревнования по метанию различных снарядов: копья, молота, ядра, а также стрельба из лука – отзвук памяти об одном из древнейших видов деятельности человека.

3. Далее ученики выполняют в парах лабораторную работу № 3 «Определение времени реакции человека».

Затем приступают к решению задач

· Какова предельно допустимая скорость приземления парашютиста, если человек может безопасно прыгать с высоты 2 м?

· Ускорение свободного падения на Земле примерно в 6 раз больше, чем на Луне. На какую высоту взлетит тело на Луне, если на Земле его удалось подкинуть вверх на 23 м?

· Прыгун в воду, разбегающийся со скоростью 3,2 м/с, прыгает с вершины вышки и достигает поверхности воды через 1,5 с. Какова высота вышки и на каком расстоянии от нее прыгун погружается в воду?

· Теннисист при подаче запускает мяч с высоты 2 м над землей. На каком расстоянии от места подачи мяч ударится о землю, если его начальная скорость направлена под углом 300 к горизонту и равна 20 м/с?

· Оцените, на сколько дальше спортсмен бросит гранату, если будет бросать ее с разбега.

· Спортсмен, совершающий прыжок в длину, отрывается от земли под углом 300 и пролетает 8,9 м. Оцените скорость спортсмена в момент толчка.

· Оцените, как далеко может прыгнуть в длину с места человек.

4. Подводятся итоги работы, заслушиваются отчеты тех учащихся, которые выполняли наиболее сложные задачи.

5. Домашнее задание: 1) Рассмотрите таблицу и пополните ее недостающими данными.

|

Снаряд |

Угол вылета, ° |

Скорость вылета, м/с |

Дальность полета, м |

|

Ядро |

40 |

14 |

? |

|

Диск |

? |

25 |

60 |

|

Молот |

45 |

? |

70 |

|

Копье |

38 |

35 |

? |

законы ньютона в жизни человека.

Цель занятия: - сформировать представление о роли законов Ньютона в жизни человека.

Оборудование: иллюстрации к уроку, ручной динамометр сил.

План занятия.

|

Этапы урока |

Время, мин |

Приемы и методы |

|

1. Изучение нового материала. |

20 – 25 |

Рассказ с элементами беседы. |

|

2. Углубление и отработка знаний и умений. |

15 – 20 |

Решение задач. Ответы на вопросы. Лабораторная работа. |

|

3. Подведение итогов. |

5-6 |

Сообщение учителя. |

|

4. Домашнее задание. |

1 |

Составление синквейна. |

1. Изучение нового материала организуется в форме школьной лекции. Рассматриваются законы Ньютона и их применение к человеческому организму.

Учитель: Все движения человека и движимых им тел под действием сил изменяются по величине и направлению скорости. Чтобы раскрыть механизм движений (причины их возникновения и ход их изменений), исследуют динамические характеристики. К ним относятся инерционные характеристики (особенности тела человека и движимых им тел), силовые (особенности взаимодействия звеньев тела и других тел) и энергетические (состояния и изменения работоспособности биомеханических систем).

Свойство инертности тел раскрывается в первом законе Ньютона: "Всякое тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения до тех пор, пока внешние приложенные силы не изменят это состояние". Иначе говоря, всякое тело сохраняет скорость, пока ее не изменят силы.

─ Как формулируется первый закон Ньютона?

─ Какие системы отсчета являются инерциальными и не инерциальными?

─ В чем состоит явление инерции?

Для изучения первого закона Ньютона целесообразно обратиться к мысленному эксперименту и жизненному опыту учащихся. Ниже приводятся тексты задач и вопросов, иллюстрирующих содержание первого закона Ньютона.

· Укажите среди названных движений те, которые происходят по инерции:

а) полет летающего лыжника после отделения от трамплина;

б) Движение водителя автомобиля, движущегося равномерно и прямолинейно;

в) движение космического аппарата по орбите вокруг планеты;

г) движение парашютиста во время затяжного прыжка;

д) движение пассажира автобуса после резкой остановки последнего.

· Почему опасно выходить из машины на ходу? В каком направлении вы можете упасть?

· Почему ребенок в коляске откидывается назад, когда вы резко толкаете ее?

· Бывают скоростные виражи автомобиля, при которых пассажирам приходится изменять положение своего тела в кресле. В чем причина ускорения в каждом случае?

Типичным случаем использования инерции в живой природе являются прыжки: тело животного находится под действием силы, развиваемой мышцами соответствующих конечностей, лишь в начале прыжка, пока ноги не отделились от земли. В дальнейшем никакого двигательного усилия уже не нужно: тело движется вперед, преодолевая сопротивление воздуха и частично силу тяжести, исключительно вследствие инерции.

Известно, что движение тела может происходить как под действием приложенной к нему движущей силы, так и без движущей силы (по инерции), когда приложена только тормозящая сила. Движущие силы приложены не всегда; без тормозящих же сил движения не бывает.

Изменение движений происходит под действием сил. В этом и заключен смысл второй части первого закона Ньютона об изменении движений под действием приложенных сил. Иначе говоря, сила не причина движения, а причина изменения движения; силовые характеристики раскрывают связь действия силы с изменением движений.

Сила – это мера механического действия одного тела на другое. Численно она определяется произведением массы тела на его ускорение, вызванное данной силой:

Измерение силы, так же как и массы, основано на втором законе Ньютона. Сила, приложенная к данному телу, вызывает его ускорение. Источником силы служит другое тело; следовательно, взаимодействуют два тела. Таким образом, имеется "действие" второго тела на первое и "противодействие" первого тела, приложенное ко второму. Поскольку действие и противодействие приложены к разным телам, их нельзя складывать, заменять равнодействующей.

─ Что такое сила и чем она характеризуется?

─ Какую наибольшую силу человек может создать своим телом?

Человек может приложить силу, по меньшей мере, равную своему весу, навалившись, например, на один конец рычага и т.п. Приложенная в этом случае сила будет равна mg, что составляет при средней массе 70 кг примерно 700 Н. Растягивая динамометр двумя руками, человек может развить силу, равную 100 Н. Упираясь ногами в петлю, он сможет тянуть веревку вверх с силой около 1000 Н. Развиваемая при этом сила называется становой.

─ Каковы способы измерения силы?

Одним из вариантов устройства для измерения сил, развиваемых человеком, может быть динамометр, изготовленный из дверной пружины, а лучше двух, соединенных параллельно, укрепленных на двух дюралюминиевых трубках, и четырех ручек. Встав ногами на нижнюю трубку, можно растягивать пружину за верхнюю трубку с ручками. Перед измерениями устройство необходимо проградуировать.

Значение силы, развиваемую человеком можно увеличить, если человек разовьет большую, чем собственный вес, силу, если будет двигаться с ускорением. Человек развивает силы, превышающие его вес в несколько раз, находясь в ускоренно движущемся лифте, при толчках, ударах, приземлениях после толчков.

─ Как формулируется второй закон Ньютона?

─ Как движется тело, к которому приложена сила, постоянная по модулю и по направлению?

─ Как направлено ускорение тела, вызванное действующей на него силой?

─ Если на тело действует несколько сил, как определяется равнодействующая этих сил?

«Источником» силы в теле человека и животных являются мышцы. В теле человека их насчитывается около 600; вместе они составляют до 40 % массы человеческого тела. Если бы все мышцы человека напряглись, они бы вызвали силу давления, равную примерно 250 кН. Оказывается, что 60% кислорода, поступающего в организм человека, потребляют именно мышцы. Оказывается, коэффициент полезного действия мышц человека равен 20%, т.е. 80 % уходит на тепловые потери! Мышечная ткань обладает свойством сокращаться и растягиваться, ей присущи эластичность и упругость, т.е. способность восстанавливать свою форму после прекращения действия деформирующего усилия. При этом упругие характеристики мышечной ткани выше, чем соответствующие показатели многих искусственных материалов. Интересно, что мышцы устроены одинаково у всех животных (в том числе и человека). Развитые мышцы рельефно выделяются на теле человека. Размеры их можно увеличить тренировками и специальным питанием. Меняются размеры мышц и в течение жизни человека. В старости толщина мышечных пучков уменьшается, они становятся менее упругими. Активный образ жизни может замедлить процесс атрофии мышц.

Хотя мышцы обладают высокими упругими свойствами, но эти свойства по-разному проявляются в активном состоянии и покое. Поэтому, чтобы мышцы работали продолжительно и эффективно, к ним следует относиться бережно. Прежде чем заставлять их работать, например, выполнять физические упражнения, необходимо сделать разминку. В противном случае возможны серьезные травмы мышц, вплоть до их разрыва.

Мышцы обеспечивают высокую подвижность человека и животных. Подвижностью называется свойство организма быстро переходить от покоя к движению и обратно.

По третьему закону Ньютона – "Действию всегда существует равное и противоположно направленное противодействие" – действия двух тел друг на друга всегда равны и противоположны по направлению. Надо отчетливо понимать, что этот закон справедлив только для инерциальных систем отсчета. При применении неинерциальных систем отсчета помимо взаимодействия тел учитывают еще "фиктивные" силы инерции. Хотя чаще всего говорят про силу и результат ее действия, это применимо только к простейшему поступательному движению тела.

─ Запишите и сформулируйте третий закон Ньютона.

─ Приведите примеры проявления третьего закона Ньютона.

─ Человек тянет санки с некоторой силой. Согласно третьему закону Ньютона санки действуют на человека с равной по модулю и противоположно направленной силой. Почему санки движутся: ведь сумма этих сил равна нулю?

2. Далее учащимся предлагается выполнить лабораторную работу № 4: «Градуировка динамометра и определение становой силы человека». Работу можно дополнить измерениями с помощью ручного динамометра сил, развиваемых руками учащихся. (Среднее значение силы мышц правой руки мальчика в возрасте 15 лет равно 430 Н, левой – 380 Н. У девочек соответственно сила мышц 300 Н и 280 Н.)

Есть определенная зависимость между массой тела и мышечной силой. Обычно

чем больше мышечная масса, тем больше сила: ![]() .

Динамометрия руки в среднем составляет 65 – 80 % массы тела у мужчин и 48 – 50

% у женщин.

.

Динамометрия руки в среднем составляет 65 – 80 % массы тела у мужчин и 48 – 50

% у женщин.

![]()

Малая сила спины – меньше 175 % своего веса, сила ниже средней – от 175 до 190 %, средняя сила – от 190 до 210%, сила выше средней – от 210 до 225%, большая сила – свыше 225% своего веса.

Мышечная сила рук характеризует степень развития мускулатуры; измеряется она ручным динамометром. Производят 2 – 3 измерения, записывают наибольший показатель. Показатель зависит от возраста, пола и вида спорта, которым занимается обследуемый.

· Определите среднюю силу, с которой спортсмен действует на ядро массой 7 кг, если ядро ускоряется на пути длиной 2,7 м, а сообщаемая ему начальная скорость равна 13 м/с.

· При автомобильной катастрофе человек имеет все шансы выжить, если тормозящее ускорение не превышает 30g. Вычислите силу, которая действует на человека массой 70 кг и создает такое ускорение. Какое расстояние при этом проходит автомобиль до полной остановки, если его скорость была 72 км/ч?

· Согласно упрощенной модели сердца млекопитающего при каждом сокращении около 20 г крови ускоряется от 0,24 до 0,35 м/с за 0,1 с. Какая при этом сила развивается сердечной мышцей?

· Сто человек делятся на две команды по перетягиванию каната. Какой будет сила натяжения каната, если каждый человек в среднем может приложить силу 200 Н?

· Каким должно быть натяжение проволоки в корригирующем зубном протезе, чтобы на выделенный зуб действовала в указанном направлении результирующая сила 0,6 Н?

· Гимнаст делает на перекладине оборот «солнце». С какой силой действует он на перекладину в момент, когда проходит нижнее положение?

─ Проводятся соревнования по перетягиванию каната. Силы, приложенные со стороны обеих команд к канату, равны по модулю и противоположно направлены. Почему же тогда бывают победители в этом соревнований?

3. Обсуждение содержания урока.

|

Гравитация и человек

Цель: - выяснить физиологическое понятие веса и невесомости,

- познакомить учащихся со способами создания искусственной невесомости и искусственной гравитации,

- показать значение силы тяжести для формирования внешнего облика планеты и живых существ.

Оборудование: таблицы на каждую группу “Физические характеристики тел Солнечной системы”; установка для демонстрации явления невесомости..

План занятия.

|

Этапы урока |

Время, мин |

Приемы и методы |

|

1. Повторение ранее изученного материала. |

10 – 12 |

Ответы на вопросы. Работа в группах |

|

2. Изучение нового материала. |

20 – 25 |

Рассказ с элементами беседы. Работа с дополнительной литературой в группах. |

|

3. Формирование знаний и умений. |

15 - 20 |

Коллективное и индивидуальное решение задач. Ответы на вопросы. |

|

4. Подведение итогов урока. |

2 – 3 |

Заключение учителя. |

|

5. Домашнее задание. |

1 |

Сообщение учителя. |

1. Класс делится на несколько групп, которые получают задания найти ответы на вопросы, приведенные в «Таблице «толстых» и «тонких» вопросов», используя дополнительную литературу и материал учебника.

Таблица " толстых " и " тонких " вопросов

|

Толстые ? |

Тонкие ? |

|

─ Дайте объяснение, почему тяжелая гиря «плавает в кабине космического корабля, а вода не выливается из бутылки? ─ Почему предметы, находящиеся в комнате, несмотря на них взаимное притяжение, не приближаются друг к другу? ─ Можно ли поднять с земли тело, приложив к нему силу, равную силе тяжести?

|

─ Что было названо всемирным тяготением? ─ Кто открыл закон всемирного тяготения? ─ Как читается закон всемирного тяготения? ─ Притягивается ли Земля к висящему яблоку? ─ Что такое вес тела? ─

|

2. Введение учителя: Гравитационное поле, неизменный природный фактор нашего существования, сыграло важнейшую роль в эволюции человека и наземных животных. Однако гравитационная физиология - наука о месте гравитационных сил и взаимодействий в структурно-функциональной организации живых систем - возникла не так давно, всего полвека назад. Чтобы понять, до какой степени живые организмы зависят от силы земного притяжения, потребовалось это притяжение преодолеть, то есть выйти в космос.

Притяжение Земли настолько естественно, что мы его почти не замечаем. Да и как можно заметить силу, которая действует всегда и практически постоянна по величине? Тем не менее гравитация "учтена" практически во всех функциональных системах организма, на всех уровнях, от клеток до скелета. Но чтобы человек наконец-то обратил на гравитацию внимание, потребовался прыжок в космос, туда, где сила тяжести практически исчезает. Конечно, догадку о невесомости высказал еще Жюль Верн, а идею орбитальной станции предложил Циолковский, но все же только после первых запусков на орбиту животных и человека люди впервые по-настоящему осознали, насколько сильно функционирование живого организма зависит от величины гравитационных сил.

Тяготение – самая великая сила. Она тысячелетиями не позволяла строить человеку башни многокилометровой высоты: тяжесть верхних этажей стремилась раздавить нижние. Чуть просчитывались инженеры – и с грохотом обрушивались мосты через широкие реки. Человек завидовал птицам, но лишь в мечтах взмывал в небо. Между тем жизнь людей тесно связана с гравитацией и во многом обязана этой силе. Тема сегодняшнего урока “Гравитация и человек”.

Вспомним:

─ Оцените силу гравитационного взаимодействия двух людей, находящихся на расстоянии 1 м друг от друга.

Физиологическое ощущение веса связано с тем, насколько трудно поднять руку или голову: давление внутренних органов человека на скелет пропорционально весу человека. В физиологии вес определяют как величину, пропорциональную силе, действующей со стороны жидкости в полукружных каналах внутреннего уха человека на нервные окончания. (связать с формулой Р = mg, если тело движется с ускорением, то Р – увеличивается или уменьшается, перегрузки – при взлете самолета, боль в ушах). А уменьшение веса тоже связано с ускорением, даже есть понятие невесомость. По закону всемирного тяготения все тела на Земле испытывают силу ее притяжения.

Сила тяжести тела – это мера его притяжения к Земле (с учетом влияния вращения Земли). Сила тяжести зависит от масс Земли и притягиваемого ею тела, а также от расстояния между ними. Расстояние от центра Земли до ее поверхности на полюсе меньше (6357 км), а на экваторе больше (6378 км), поэтому сила тяготения на экваторе на 0,2% меньше, чем на полюсах.

Так как Земля вращается вокруг своей оси, тела на ее поверхности испытывают действие центробежной силы инерции (фиктивной) в неинерционной (вращающейся) системе отсчета. Она больше всего на экваторе и уменьшает там силу тяготения еще на 0,3% (по сравнению с положением на полюсах). Поэтому сила тяжести равна геометрической сумме сил тяготения (гравитационной) и центробежной (инерционной).

На каждое звено и на все тело человека действуют силы тяжести как внешние силы, вызванные притяжением и вращением Земли. Равнодействующая параллельных сил тяжести тела приложена к его центру тяжести.

Задание 1 группе

Рассказать о невесомости. Показать невесомость. Бывает ли человек в состоянии невесомости в обыденной жизни?

текст

Состояние, при котором вес тела равен нулю, но сила тяжести продолжает на тело действовать, называется невесомостью. Необходимо отметить, что потеря веса не потеря массы. Инертность тел при невесомости сохраняется, и последствия столкновений при невесомости могут быть такими же серьезными, как и в условиях на поверхности Земли. Человек в повседневной жизни часто встречается с состоянием невесомости: при прыжках и беге, при движении по криволинейным траекториям, плоскости которых перпендикулярны поверхности Земли. Когда тело покоится на опоре (или подвешено), сила тяжести, приложенная к телу, прижимает его к опоре (или отрывает от подвеса). Это действие тела на опору (нижнюю или верхнюю) измеряется весом тела. Вес тела (статический) – это мера воздействия тела в покое на покоящуюся же опору (или подвес), мешающую его падению. Значит, сила тяжести и вес тела не одна и та же сила. Вес всего тела человека приложен не к нему самому, а к его опоре (сила тяжести – дистантная, вес – контактная сила). В фазе полета в беге веса нет, это случай невесомости.

А вот космонавты (на космических орбитальных станциях находятся в состоянии невесомости и перед полетом проходят специальную подготовку).

Задание 2 группе

А как создать невесомость на Земле?

текст

На практике в земных условиях состояние невесомости наблюдают:

─ в башнях невесомости (высоких сооружениях, внутри которых свободно падают контейнеры с исследовательской аппаратурой);

─ в самолетах, движущихся по особым траекториям (“горкам Кеплера”);

─ с помощью ракет-зондов, которые поднимаются в разреженные слои атмосферы, после чего их двигатели отключаются, и они переходят в режим свободного падения.

Жизнь, как известно, зародилась в океане, и первые позвоночные, заселившие толщу воды, находились в состоянии, которое можно назвать псевдоневесомостью. Более точное определение для этих условий - безопорность. И надо сказать, рыбы и другие морские позвоночные животные превосходно адаптированы к существованию в среде без опоры, у них достаточно хорошо развиты системы движения и ориентации в трехмерном пространстве. Гравитационные проблемы возникли с выходом животных на сушу. Надо было не только поддерживать положение тела в пространстве (ведь здесь уже нет выталкивающей архимедовой силы), но и передвигаться, добывать пропитание. Ползание на брюхе или прыжки не самый удобный способ передвижения, доступный к тому же только относительно мелким животным. На земле крупным животным пришлось приподнимать тело над землей, и с этого момента заработали все закономерности гравитационной физиологии.

Нужны были механизмы, противостоящие силе тяжести, поэтому эволюция и те силы, которые ею управляли, встроили гравитационный фактор почти в каждую систему. Начала формироваться не только усиленная костно-мышечная система с развитыми конечностями, удерживающая тело в пространстве над землей в покое и в движении, но и система обеспечения всех частей тела кислородом и питательными веществами - мощный сердечный насос, способный гнать кровь вверх. А когда предки человека встали на ноги, также потребовалась перестройка механизмов нервной системы, управляющих движением конечностей.

На Земле состояние невесомости можно получить во время затяжного прыжка (до раскрытия парашюта) или во время полета самолета по параболической траектории снижения. Довольно много экспериментов с параболическими полетами проводят американские ученые, однако состояние невесомости при этом длится 40 секунд - ничтожно мало по сравнению даже с одним витком космического корабля вокруг Земли.

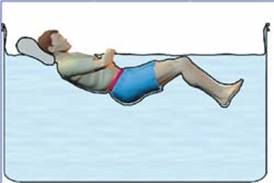

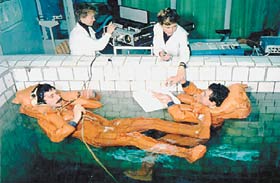

Гораздо более удобными оказались экспериментальные модели, которые имитируют некоторые эффекты уменьшенной гравитации. Одна из таких замечательных моделей, придуманная в нашей стране еще в 1973 году, - иммерсия, или сухое погружение. Бассейн с водой покрывают свободно расположенной водонепроницаемой пленкой, человек ложится на эту пленку, но с водой при этом не соприкасается, вода смыкается над человеком в пленке, и наружу торчит одна голова. Такая модель как раз и обеспечивает ту самую безопорность, которая существует в океане.

Изучение гравитационных воздействий не ограничивается микрогравитацией. Серьезные последствия, причем проявляющиеся сразу, оказывает гипергравитация, или перегрузка. Такие состояния возникают, например, при взлете и посадке самолетов и космических аппаратов, а моделируют их и изучают с помощью центрифуги.

Рис. 6. Иммерсионная модель (погружение в воду через пленку или в гидрокостюме) позволяет имитировать многие эффекты невесомости.

Своеобразной моделью состояния невесомости может служить определенное положение тела человека в постели, при котором верхняя часть тела располагается ниже горизонтальной линии, - так называемое антиортостатическое положение. В специально проводимых опытах угол наклона тела в положении “вниз головой” менялся от –4 до -30?. При этом оказалось, что, чем больше наклон, тем сильнее проявляется действие “земной невесомости”. Исследователи пришли к выводу, что 15-минутное пребывание человека под углом -30° можно использовать как тест на выносливость к невесомости.

Задание 3 группе

А как влияет невесомость на организм человека?

текст

Как организм узнает, что гравитационное поле такое, а не другое, что оно есть или что его нет, что изменилось его направление?

У человека важнейшая гравитационно-чувствительная система - сердечно-сосудистая. Кровь под действием силы тяжести стремится опуститься вниз, но в организме выработались определенные системы противодействия этому фактору. В том числе барорецепторная система, регулирующая давление крови в верхней части тела, в каротидных артериях, которые снабжают мозг. Барорецепторы - это клетки, нервные окончания которых реагируют на давление крови. Например, если давление снижается, они включают систему поддержания давления. Но если падение давления происходит слишком резко и барорецепторы не успевают срабатывать, наступает потеря сознания. Эта ситуация хорошо знакома многим людям. Человек просыпается утром, встает - кружится голова. Чтобы бороться с такой ситуацией, нужно понять, как организовано поддержание ортостатической функции. В последние годы стало ясно, что помимо барорецепторов существует еще один важнейший механизм регуляции давления крови - так называемый мышечный насос. Раньше ему не придавали большого значения, т.к. вены, по которым кровь поднимается от нижней части тела к сердцу, не имеют такого гладкомышечного слоя, как артерии, то есть почти не обладают собственным насосным действием. Так как же происходит проталкивание крови? В обычных условиях у человека постоянно напряжены мышцы конечностей, брюшного пресса. Задача удерживать тело и передвигаться требует от них постоянного тонуса, который позволяет проталкивать кровь чисто механически. Если тонус снижен, проталкивание крови резко ухудшается.

Но от чего зависит этот мышечный тонус? Самая гравитационно-чувствительная мышца человека – камбаловидная, которая одна "тянет" 70 кг веса человека, а когда он бегает и прыгает - еще больше. Американцы подсчитали, что на эту мышцу при динамических нагрузках приходится до 10 весов тела, конечно, однократно, в момент толчка. В невесомости или в экспериментах, ее моделирующих, тонус камбаловидной мышцы резко падает. Как мышца узнает о том, что уровень гравитации стал другим? Конечно, поступают какие-то сигналы от нервной системы, но и в самой мышечной ткани, по-видимому, есть клеточные и молекулярные датчики.

То, что тело человека состоит на 70% из воды, давно известно, но вода эта, в соответствии с принятой в физиологии моделью, находится в разных секторах: внутриклеточная жидкость, внеклеточная жидкость и сосудистая (кровь). Эволюция добилась того, чтобы не только состав, но и объем жидкости организма поддерживался постоянным, поскольку это дает человеку наибольшую свободу в приспособлении к различным условиям внешней среды.

До того как человек полетел в космос, ученые не подозревали, что функция поддержания состава и объема жидкости зависит от гравитации. Но оказывается, что на снижение силы тяжести организм реагирует направленными усилиями по уменьшению объема внеклеточной жидкости. Объем внутрисосудистой жидкости тоже уменьшается. Если бы человеку предстояло всю оставшуюся жизнь провести на борту космической станции, то эту реакцию следовало бы назвать адаптивной: в невесомости с пониженным объемом жидкости легче жить и работать. Но при возвращении на Землю после продолжительных космических полетов возникает состояние, при котором сердце не может нормально снабжать кровью мозг. И дело не только в понижении мышечного тонуса, но и в том, что у сердечно-сосудистой системы просто не хватает объема крови, чтобы заполнить все сосудистое русло.

Изучение костной системы - один из важнейших разделов гравитационной физиологии. Отсутствие нагрузок на кости в условиях микрогравитации приводит к понижению минеральной плотности кости, что очень похоже на остеопороз. Кости теряют кальций неравномерно. Сильнее всего он вымывается из участков кости, которые формируют суставы, то есть испытывают наибольшую нагрузку в земных условиях. В нижних конечностях процесс потери кальция выражен сильнее, чем в верхних, а в черепе кальций даже откладывается. Предотвратить потерю кальция - насущная задача, поскольку космонавт, возвращаясь на Землю, испытывает перегрузки посадки. Если кость потеряла прочность, перегрузка может привести к компрессионному перелому позвонков или даже к перелому трубчатых костей.

Задание 4 группе.

Рассказать о перегрузке. А как влияет перегрузка на организм человека?

текст

В отличие от скорости, значение которой не ощущается человеком, ускорение - изменение скорости - может влиять на человека. Возрастание ускорения по сравнению с ускорением свободного падения g, которое человек испытывает, находясь на поверхности Земли, называется перегрузкой. Перегрузки, возникающие при движении с большими ускорениями, опасны для человека.

При перегрузке тело человека как бы утяжеляется, каждое движение требует больших усилий. Дело в том, что организм человека состоит из разнородных тканей, в нем есть полости, по упругим сосудам пульсирует кровь. Под воздействием ускорения внутренние органы начинают смещаться, кровь приливает к ногам или голове (в зависимости от направления ускорения). При ускорении 14 — 15 g кровь становится как бы тяжелее ртути и сердце с трудом проталкивает ее по сосудам.

Обычно различают четыре направления воздействия перегрузок на человека: голова — таз, таз — голова, грудь — спина и спина — грудь.

Если перегрузка действует в направлении «голова — таз», все наши внутренние органы, которые не закреплены «жестко», стремятся опуститься как можно ниже, насколько позволяет строение организма, кровь тоже устремляется вниз — от головы, сердца и легких к органам брюшной полости и ногам, лицо втягивается, как бы худеет, а объем голени, наоборот, намного увеличивается. Мозг обескровливается. Человек теряет сознание. Действие перегрузки от ног к голове вызывает прилив крови к верхней части тела, кровотечение из носа, кровоизлияние в сосудах глаз. Наиболее безболезненно переносятся перегрузки, действующие поперек человеческого тела, однако и они при большой величине ускорения или значительной длительности воздействия вызывают серьезные нарушения жизнедеятельности организма.

|

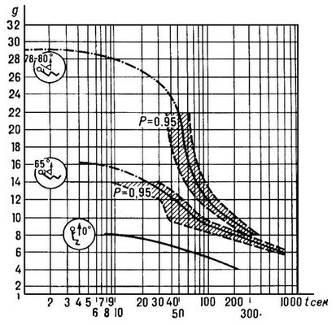

Рис.7. Безопасные для человека перегрузки и время их действия.

При ускорении 5g, направленном вдоль тела в направлении ноги - голова, кровь утяжеляется настолько, что сердце вообще не может гнать ее к голове. Человек испытывает ощущение «черной пелены» перед глазами и теряет сознание. Если ускорение направлено в противоположную сторону (голова - ноги), перед глазами встает «красная пелена» и наступает потеря сознания в результате прилива крови к голове. Уже при ускорении, несколько большем g, у человека нарушается зрение и появляются галлюцинации. Определенный вклад в ощущение человеком перегрузки дает увеличение давления одних внутренних органов тела на другие.

Известно, что ускорения, превышающие 10g, человек может переносить в течение 1 с. Возникновение перегрузок обычно связывают со стартами космических кораблей, когда космонавт во время работы двигателей (порядка 5 с) испытывает перегрузки, равные 7-9.

Большие перегрузки (до 10) возникают при раскрытии парашюта, управляемом спуске космического аппарата, резком маневрировании на скоростном самолете, автомобильной аварии.

Таблица 2.

Перегрузки, испытываемые человеком в различных ситуациях

|

У пассажира в самолете |

до 1.5 |

|

У парашютиста при скорости 30 м/с 40 м/с 50 м/с |

1.8 3.3 5.2 |

|

У катапультирующегося летчика |

до 16 |

|

Кратковременная перегрузка, которую тренированный человек выдерживает в направлении от спины к груди и от груди к спине от головы к ногам от ног к голове |

до 30 до 20 до 8 |

|

Длительная перегрузка на пределе выносливости человека |

8 |

|

У космонавта при старте корабля "Восток" |

8-10 |

|

У космонавта при старте корабля "Союз" |

3-4 |

Методы борьбы с опасными перегрузками предложил К.Э.Циолковский. Один из них - помещение космонавта при старте и финише ракеты в жидкость с плотностью, равной плотности тела человека. Второй способ, подтвержденный многочисленными опытами и применяемый в современной космонавтике, заключается в расположении тел космонавтов так, чтобы ускорение было направлено перпендикулярно длинной оси человеческого тела. Последнее делается для того, чтобы, уменьшая размеры подвергнутых деформации кровеносных сосудов, свести к минимуму нарушение условий кровообращения. К идее о горизонтальном расположении тела человека при старте ракеты К.Э. Циолковский пришел из наблюдений. Известно, что человек в случае ухудшения состояния здоровья или при сильном утомлении стремится лечь, так как в этом положении ему легче переносить даже обычную перегрузку – земное тяготение. В горизонтальном положении, как видно из рисунка, тренированные люди могут переносить без последствий для здоровья перегрузки до 30.

Также человек испытывает большие перегрузки при авариях. В результате многочисленных экспериментов на манекенах и изучение статистики несчастных случаев на дорогах удалось выяснить, что реальные шансы выжить имеют те автомобилисты, чье ускорение при аварии не превышает 30g.

Задание 5 группе.

Как создать искусственное поле тяготения?

текст

Самый простой способ создания искусственного поля тяготения – сообщить

космической станции вращательное движение. При этом обитателями, живущими на

внешней стороне оболочки станции, сила ![]() будет восприниматься как нормальное земное

тяготение. При выборе формы и размеров учитывать направление искусственной силы

тяжести, факт ее обратно пропорциональной зависимости от расстояния до оси

вращения и прямую зависимость от квадрата угловой скорости вращения.

Рациональное сочетание этих параметров позволяет рассчитывать компактные

сооружения, характеризующиеся достаточно большим значением центростремительного

ускорения. Следует однако заметить, что существуют некоторые ограничения на

скорости вращения станций.

будет восприниматься как нормальное земное

тяготение. При выборе формы и размеров учитывать направление искусственной силы