Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №1" города Чусового Пермского края

«Формирование читательской грамотности на уроках музыки»

Автор

Кожемякина Светлана Леонидовна, учитель музыки

высшей категории, МАОУ «ООШ №1»

Пермский край,

Чусовой

г. Чусовой, 2024

В связи с переходом школ на Федеральные государственные стандарты, актуальность формирования читательской грамотности обучающихся стано- вится особенно важной в контексте образовательной программы. Настоящая методическая разработка посвящена выявлению наиболее эффективных подходов, способствующих развитию читательской грамотности на уроках музыки. Работа включает в себя анализ ключевых аспектов смыслового чтения, таких как умение, применять знания на практике, анализировать информацию и решать реальные проблемы, возникающие в повседневной жизни. Особое внимание уделяется интеграции междисциплинарных связей, позволяющих учащимся осознавать взаимосвязь музыки с другими науками.

Вопросы формирования метапредметных универсальных учебных действий на уроках музыки являются острыми и дискуссионными в образовании, в том числе в музыкальной педагогике. В методической разработке представлены инновационные приемы формирования читательской грамотности, которые я использую на своих уроках. Эти приемы делают учебный процесс более увлекательным и насыщенным, способствуя интересу к музыке.

Пояснительная записка.

В современном образовательном процессе формирование читательской грамотности становится ключевым элементом подготовки обучающихся к жизни в быстроменяющемся обществе.

Актуальность данной методической разработки обусловлена необходимостью развивать у школьников не только предметные знания, но и навыки критического мышления, анализа и применения информации в разных ситуациях. Это связано с требованиями современного общества, где умение ориентироваться в большом объеме информации и принимать обоснованные решения становится важным аспектом успешной личной и профессиональной жизни.

Функциональная грамотность - понятие метапредметное, и следственно она формируется при изучении различных школьных дисциплин и имеет многообразные формы проявления:

• читательская грамотность

• естественнонаучная грамотность

• математическая грамотность

• финансовая грамотность

• креативное мышление

• глобальные компетенции.

Умение ориентироваться в сложном современном мире, где все меняется с неимоверной скоростью, является очень важной составляющей жизни, поэтому развитие функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных школ является актуальным. Функциональная грамотность направлена на творческое, открытое мышление, нахождение нестандартных путей решения поставленных задач, опирается на имеющиеся знания и умение добывать недостающую информацию самостоятельно.

Моя задача, как педагога, выстроить свою работу так, чтобы обучающиеся владели всеми нужными навыками и были готовы к жизни в постиндустриальном информационном обществе., чтобы обучающиеся владели всеми нужными навыками и были готовы к жизни в постиндустриальном информационном обществе.

Для себя я определила цель методической разработки: рассмотреть возможности предмета «Музыка» для формирования читательской грамотности.

Задачи:

-Рассмотреть структуры читательской грамотности.

-Подобрать наиболее результативные приемы для формирования читательской грамотности на уроках музыки.

1. Понятие читательской грамотности.

Читательская грамотность — это способность к чтению и пониманию учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, использовать ее при решении учебных задач и в повседневной жизни. Читательская грамотность — это базовый навык функциональной грамотности. Чтение - есть искусство, искусство важное и сложное. Сегодня читательская культура личности высоко оценивается мировым сообществом. Однако в России, как и во многих странах мира, наблюдалось снижение уровня читательской культуры населения. В результате огромного количества перемен в жизни общества за последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему сильно изменился. Проблема чтения находится до сих пор в зоне особо пристального внимания.

Читательская грамотность включает в себя следующие аспекты: скорость чтения; пересказ и буквальное понимание текста; оценка речи и формы изложения; поиск и обособление нужной информации; интерпретация данных от частного к общему; умение выделять основные идеи и формулировать выводы; общее понимание смысла прочитанного; умение размышлять о прочитанном и соотносить эту информацию с окружающей действительностью.

Учащиеся должны уметь находить нужную информацию, выделить главное, обобщить, проанализировать. Обучение любому предмету невозможно без сформированной читательской грамотности. Урок музыки не исключение. В наше время урок музыки требует от нас большой компетентности. Очень важно не просто дать знания, важно заинтересовать учеников, научиться пользоваться музыкальными знаниями, полученные в ходе урока в дальнейшей жизни.

Описание опыта работы с использованием методического пособия на уроке «Музыка».

Урок музыки, построенный с позиции формирования читательской грамотности, помогает обучающимся приобретать навыки самостоятельной работы с информацией. Новые знания оказываются не чем-то отстранённым, что надо выучить на отметку, а тем, во что вложены собственные силы. А значит, повышается интерес к предмету и мотивация пятиклассников, при изучении предмета «Музыка».

На своих уроках я стараюсь провести параллель между музыкой и литературой. Мы рассуждаем, что без музыки не появились жанры, как: опера, балет, оперетта, мюзикл, так как в основе их сюжета лежит литературное произведение. Если бы не было стихов, то не появились жанры, как песня, романс, кантата.

Часто на уроках применяю приемы работы с текстом: «Синквейн», «Толстые и тонкие вопросы», «10 фактов из жизни и творчества композитора», «История одной песни», «Музыкальный текст с пропущенными словами».

Прием «Толстые и тонкие вопросы»:

В начальной школе, на уроках изучения темы «Музыкальный инструменты», мы знакомимся со сказкой «Как появились музыкальные инструменты» (см.Приложение 1). Мы проговариваем, что все музыкальны инструменты делятся на три группы. Далее, делимся на несколько групп и ребятам предлагаю составить по три тонких вопроса, а затем три толстых вопроса. Ответы записать в таблицу.

|

«Тонкие» вопросы Кто? Что? Когда? Может…? Будет…? Мог ли…? Как звать…? Было ли…? Согласны ли вы…? Верно ли? |

«Толстые» вопросы Дайте три объяснения, почему… ? Объясните, почему… ? Почему вы думаете… ? Почему вы считаете… ? В чём отличие… ? Предположите, что будет, если… ? Что, если… ? Может… ? Будет… ? Мог ли… ? Согласны ли вы… ? Верно ли… ? |

Прием «Чтение с остановками»:

В учебниках по музыке Г.П.Сергеевой и Е.Д. Критской есть текст, который помогает лучше понять материал. Так же стараюсь использовать дополнительную литературу. При разборе новой темы, даю текст. Мы его читаем по частям, после каждого фрагмента ученики высказывают свои предположения. Всегда задаю вопрос «Что будет дальше и почему?».

Пример: В первом классе, тема «Музыкальные и шумовые звуки». Читаю рассказ В. Бианки «Музыкальная канарейка» (см. Приложение 2). И далее происходит рассуждение с ребятами по абзацам.

Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяется на стадии объяснения нового материала, и на стадии закрепления. Например, при изучении творчества П.И. Чайковского, дети самостоятельно записывают в таблицу, что знали о Чайковском и его произведениях, что узнали нового, какие его произведения и что хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.

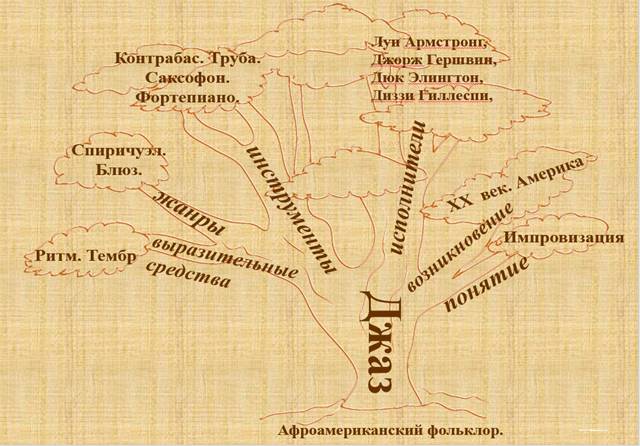

Прием «Дерево фактов»

На доске дерево. Ствол- тема, корень

-истоки, начало, ветви -факты, понятия, листья- аргументы, примеры. Ребята

читают представленный им текст и оформляют дерево.

На доске дерево. Ствол- тема, корень

-истоки, начало, ветви -факты, понятия, листья- аргументы, примеры. Ребята

читают представленный им текст и оформляют дерево.

Пример из фрагмента урока в седьмом классе раздела «Симфоническая музыка» «Симфония №7» (Ленинградская) Д.Д.Шостаковича».

Ребята заполняют в ходе урока опорный конспект. Главный источник информации учебник по музыке Г.П.Сергеевой и Е.Д. Критской; 7 класс.

|

Композитор |

Произведение |

Дополнительная информация |

Экран |

|

Д.Шостакович |

Симфония № 7 |

Ленинград |

|

|

|

|

|

|

В течение восьми-десяти минут семиклассники изучают содержание текста учебника и переносят главную информацию в опорный конспект.

После работы с материалом учебника и оформления опорного конспекта я устно задаю вопросы на проверку понимания содержания темы урока:

-Назовите имя и годы жизни автора Ленинградской симфонии?

- В каком городе родился и жил композитор?

- Какое антивоенное произведение Шостакович написал в годы Первой мировой войны?

- Расскажите историю создания главного произведения Дмитрия Дмитриевича? - В каком учреждении культуры прозвучала «Симфония№7» в Ленинграде?

После ответа на вопросы, я показываю готовую таблицу, предлагаю ребятам сравнить свой конспект:

|

Композитор |

Произведение |

Дополнительная информация |

Экран |

|

Д.Шостакович |

Симфония № 7 |

Ленинград |

|

|

1908- 1975 Ленинград 2 войны 1914- Пьеса «Солдат», Симфония №7», 1941.

|

август 1942, эвакуация, радиокомитет, оркестр, ноты, флейта - пикколо, экспозиция |

война, блокада, филармония. |

|

Далее, по этой теме, мы смотрим фрагмент о «Симфонии №7» Шостаковича.

Заполняем четвертый столбик «Экран». Время выполнения задания 10 минут».

После выполнения задания учитель обращается к классу: «Итак, ответьте сами себе на вопрос: Какой источник информации помог вам в изучении темы урока в том или ином содержательном блоке?

Обучающиеся делают вывод, что содержание учебника даёт минимальное представление об истории создания произведения и композиторе, а использование дополнительных источников обогащает и углубляет содержание урока.

Урок музыки, построенный с позиции читательской грамотности, помогает обучающимся приобретать навыки самостоятельной работы с информацией.

Тема: «Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме». 5 класс

Составить два суждения «Верно ли, что…»

1) хоровая музыка – мир особых музыкальных образов?

2)народная хоровая музыка произросла из жизни?

Еще одно из заданий, которое ребятам нравиться выполнять.

«Музыкальный текст, с пропусками слов»

В основе оперы Н. Римского – Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» лежат …………………….. о чудесном спасении града………….. от нашествия татар – погружении его под воды…………………………………………..

В музыке оперы слышны интонации……………………………….., молитв, слышен перезвон …………колоколов

Слова для справок: озеро Светлояр, Китеж, древние сказания, церковные песнопения, церковных

Тема: «Что может изображать хоровая музыка» 5 класс

«Путаница»

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и относящимися к музыке. Помоги их найти. (напиши правильные слова).

анропос /тьал / рнеот / саб/аяровох /аузкым

(альт, музыка, бас, хоровая, сопрано, тенор)

Написание творческих заданий. продолжить рассказ, используя полученные знания на уроке.

Приём «Вопросы к тексту» Стратегия позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, работать в парах. Ребятам предлагаю текст: «Зачем оркестру дирижер?» (см.Приложение 3») После прочитывания текста, ребятам выдаю задание.

Задания к первой группе читательских умений Задания, направленные на формирование умения извлекать информацию, данную в тексте в явном виде:

1. Кто руководит оркестром?

2. Для чего дирижеру, нужна дирижерская палочка?

3. Пронумеруйте, как менялась атрибутика дирижера в истории музыкальной культуры, в том порядке, в каком о ней рассказывается в тексте. Номер 1 уже поставлен.

· В 18 веке была палка 1 метр 80 сантиметров

1. В древнегреческом театре ритм отбивали подошвой

· В 19 веке дирижирование – жестами руки

· В средние века был искусно отделанный жезл

· В итальянской опере дирижеров было двое: скрипач и клавесинист.

Задания ко второй группе читательских умений Задания, направленные на формирование умения интерпретировать и обобщать информацию, полученную из текста:

1. Почему дирижерскую палочку называют волшебной?

2. Есть ли в тексте ответ на вопрос: « Нужен ли дирижер в театре?»

Отметь правильный ответ

Да/ нет.

Если да, напиши, для чего в театре нужен дирижер.

Задания к третьей группе читательских умений

Задания, направленные на формирование умения анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста:

1. Какова главная мысль этого текста? Обведи букву одного ответа.

· дирижер нужен везде, где музыку исполняет большой коллектив.

· в дирижера летели гнилые помидоры и тухлые яйца

· дирижер одновременно играл на скрипке и на клавесине.

2. В чем особенность профессии дирижера?

Так же ребятам даю домашнее задание. За урок запишем незнакомые слова, дома нужно при помощи интернет-ресурса найти и записать в тетрадь, что они означают.

Следующее домашнее задание, которое даю ребятам, это «История одного произведения или песни». Ребята самостоятельно ищут информацию об истории создания отдельных песен на заданную тему. При этом важен не только конечный результат, но и сам поисковый процесс, как способ организации духовного развития.

Результаты работы по формированию читательской грамотности

В ходе реализации методической разработки «Формирование читательской грамотности на уроках музыки» было выявлено, что инновационные подходы, значительно обогащают учебный процесс и делают его более эффективным. Результатам формирования функциональной грамотности на уроках музыки положительно сказываются на повышении мотивации обучающихся к учебе. Таким образом, эффективное внедрение читательской грамотности способствует не только академическим достижениям, но и формированию уверенности в собственных силах у детей.

В заключение, можно отметить, что методическая разработка «Формирование читательской грамотности на уроках музыки» представляет собой ценный ресурс для педагогов и образовательных учреждений.

Список литературы:

1.Сергеева Г.П. Музыка.5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. .

2.Сергеева Г.П. Музыка: 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций

3.Сергеева Г.П. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1- 4 классы:

4. Адамович К. А., Капуза А. В., Захаров А. Б., Фрумин И. Д.; Основные результаты российских учащихся в международном исследовании читательской, математической и естественнонаучной грамотности PISA‒2018 и их интерпретация. 2019 г

5.Лутошкина В.Н., Плеханова Е.Н. Формирование читательской грамотности младших школьников: учебно-методическое пособие./ В.Н. Лутошкина, Е.Н. Плеханова. – Красноярск: КК ИПК ППРО, 2012г

Приложение

№ 1 Сказка «Как появились музыкальные инструменты», автор: Окинчук Инна Васильевна.

Когда-то давным-давно, в доисторические времена, на нашей планете появились люди. Они были первыми, поэтому назывались первобытными…

В одной первобытной пещере жила одна первобытная семья. Первобытный папа был охотником, он добывал для всех пищу и одежду. Первобытная мама была домохозяйкой, она сохраняла огонь и убирала в пещере. Был у папы с мамой первобытный сынишка. Он очень любил играть, поэтому часто находил себе разные занятия.

Собирается отец на охоту и мастерит себе лук. На деревянную дугу натянет тонкую жилу – тетиву – и поставит лук рядом с собой, чтобы сделать другую работу. А сынок тут как тут: схватит лук и давай за тетиву дергать. То натянет, то отпустит тетиву – звенящий звук получается. Интересная игра.

А в это время мама вымоет «посуду» после обеда. Принесет мама посуду в пещеру и поставит вверх дном для просушки. Посуда сделана из половинок тыквы. Тыкву съели, а высушенные корочки остались, вот и стали служить тарелками и чашками. Подбежит сынишка к «тарелкам» и «чашкам» и давай колотить по ним палочкой. «Бум-бум-бум!» - гулко звучат тыквенные половинки, словно барабаны. Вот такая у него забава.

А мама тем временем начинает себе ожерелье мастерить. Она дырочки в косточках проделывает и на кожаный шнурок их нанизывает. Малышу надоест по тыквам барабанить, он подбежит к маме, схватит одну косточку с дырочкой и давай на нее дуть. Знаете, какой звук у него получается? Свист. А если в другую косточку подуть, ту, которая чуть больше первой, то другой звук получится.

Понравилась первобытной маме такая игра, она решила тоже во что-нибудь подуть. Пошла мама к ручью и срезала там тростник и стала в него дуть, как в дудочку.

Первобытному папе такая забава тоже понравилась. Стал он думать, чем свою первобытную семью порадовать. Вышел папа на берег моря и нашел там раковину. Сделал папа в раковине дырочку да как дунет в нее! Громкий звук разнесся по всей первобытной округе. Чем не труба?

Вечером после ужина стала вся первобытная семья собираться у огня и играть. Сынишка свистел в косточки и стучал по тыквам, мама дудела в тростниковые дудочки, а папа трубил в свою раковину.

Вот так и появились у первобытных людей музыкальные инструменты.

№ 2 Виталий Бианки — «Музыкальная канарейка. Рассказ»

Ещё была у моей бабушки канарейка. Бабушка её очень берегла, потому что канарейка была тоненькая, нежная — вся жёлтенькая, — и пела чудесно. Эта канарейка тоже музыку обожала, только самую хорошую. Бабушка ей всегда самые лучшие свои пластинки заводила, разные там концерты.

Вот как-то бабушка ушла из дому, а я назвал к себе ребят. На дворе был дождь, нам было скучно, и мы придумали устроить свой оркестр.

Я взял гребёнку и тонкую бумажку, сделал себе губную гармошку. А ребята — один себе стакан поставил, — ложечкой стукать; другой — пустое ведро кверх ногами: вместо барабана; у третьего трещотка деревянная была. И начали мы играть известную песенку: «Мы едем, едем, едем в далёкие края!»

И совсем уже было у нас на лад пошло, начало даже что-то получаться, — вдруг входит бабушка. Вошла бабушка, улыбнулась на нашу музыку. Потом посмотрела на клетку да как всплеснёт руками:

— Ах, что вы делаете! Вы мою канарейку убили!

— А мы к её клетке даже близко не подходили.

Смотрим — правда, канарейка лежит на песке, глаза закрыты и ножки кверху.

Бабушка сразу всех ребят зонтиком выгнала и давай скорей свою канарейку сердечными каплями отхаживать.

Отходила всё-таки.

Бабушка немножко успокоилась и говорит:

— Глупые какие! Разве можно при ней такой отвратительный шум устраивать! Ведь у неё замечательно нежный слух. Она не может вытерпеть ваших трещоток, вёдер и губных гармошек. Это очень музыкальная птичка-певичка, и с ней сделался настоящий обморок от вашей безобразной игры.

№ 3 текст: «Зачем оркестру дирижер?»

Вам наверняка приходилось бывать в оперном Театре. Вы пришли и заняли свои места в зале. Спектакль еще не начался. Но внизу перед сценой уже собрались музыканты.

Вы слышите, как они настраивают свои инструменты. До вас доносится невообразимый шум! Кажется, что из этих звуков ничего красивого не получится. А ведь еще будут певцы-солисты и хор!

Но вот открывается

занавес, и... полилась прекрасная музыка.

В том, что все инструменты звучат слаженно и четко, заслуга дирижера - он

руководит огромным оркестром. А происходит все с помощью небольшой деревянной

палочки. Вот этой, что в руках дирижера.

Эту тоненькую палочку иногда называют волшебной. Ведь один ее взмах может вызвать гром литавр и звуки труб, пение скрипок и нежные трели флейт.

Волшебной палочка становится только в руках дирижера. Он нужен в опере и в симфоническом оркестре, в хоре и в ансамбле - везде, где музыку исполняет большой коллектив.

В древнегреческом театре главной фигурой был корифей - он дирижировал хором, ему подчинялись и музыканты. Ритм корифеи отбивали подошвой, окованной железом, а дирижировали руками.

В средние века церковные дирижеры пользовались особым уважением. Символом их музыкальной власти был тяжелый, искусно отделанный жезл.

В опере 18 века дирижера называли «дровосеком», потому что в его руках была палка длиной 1 метр 80 сантиметров. Этой палкой – по – итальянски её называли «баттута»-во время спектакля отбивали громко ритм. Не очень - то приятно было слушать музыку в таком сопровождении, ведь руководитель оркестра колотил в пол отбивая ритм.

А в итальянской опере дирижеров было двое: один, скрипач, руководил оркестром, другой, клавесинист, - певцами. Место за клавесином было опасным, там обычно сидел автор оперы. Ему частенько приходилось испытывать на себе реакцию публики на его произведении. Если темпераментным итальянцам не нравилась музыка, в несчастного автора летели гнилые помидоры и тухлые яйца.

В 19 веке состав симфонического оркестра увеличился, и стало просто невозможно одновременно играть на инструменте и дирижировать.

И вот тогда первый скрипач оркестра, его называли концертмейстер, отложил свою скрипку и стал дирижером. С развитием оркестровой игры и усложнением многоголосия появилась необходимость в более четкой ритмической организации оркестра и возникло тихое дирижирование – жестами руки. Но музыкантам не всегда удавалось уследить за движениями руки дирижера и чтобы сделать жест более заметным, мастера стали использовать различные предметы.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.