Методика формирования чувства метроритма

в классе ударных инструментов

методическая работа

Домрачевой М.С.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Введение

2. О природе музыкального ритма

3. Формирование чувства ритма на начальном этапе обучения

4. Развитие чувства ритма на основе ритмических упражнений

5. Освоение сложных ритмических построений

6. Заключение

7. Литература

1. ВВЕДЕНИЕ

«В

начале был ритм.»

Ганс Гви́до фон Бю́лов

Развитие чувства метроритма - одна из наиболее важных задач музыкальной педагогики и в то же время - одна из наиболее сложных.

Чувство ритма – это такая музыкальная способность, без которой практически невозможна никакая музыкальная деятельность, будь то вокал, игра на инструменте, восприятие или сочинение музыки. Ритм – один из важнейших параметров музыкального языка, а чувство ритма – одно из самых важных условий восприятия и исполнения музыки. Развитие чувства ритма является одним из эффективных условий формирования музыкальной культуры младших школьников.

Работа над ритмом – важный аспект деятельности музыканта исполнителя на любом этапе становления его мастерства.

В ряду средств музыкальной выразительности ритм является одним из основополагающих в силу того, что музыка – звуковой процесс, разворачивающийся во времени. И если понимать ритм в широком смысле слова как организацию этого процесса, то нельзя ограничиться разбором лишь соотношения звуков музыкального построения по длительности. Непременно возникает необходимость рассмотрения и других факторов организации этого временного процесса – метрической упорядоченности ритмических группировок, темпа произведения, а также отдельных его частей и разделов, логики темповых отклонений, вызванных определенными художественными задачами.

Как мелодия, гармония и другие средства музыкальной выразительности, ритм находится в прямой зависимости от эмоционального содержания произведения

Как и другие музыкальные способности, чувство ритма поддается воспитанию и развитию. Но поскольку все музыкально-выразительные средства взаимосвязаны и в комплексе решают какую-то определенную музыкальную задачу, то и развитие ритмического чувства возможно лишь в неразрывной связи с другими компонентами музыкальной ткани.

Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке, способность активно, двигательно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Легче всего ритм сравнить с

пульсом человека.

Прислушавшись к себе не сложно услышать или почувствовать биение сердца. Пульс

представляет собой простейшую ритмическую фигуру из одинаково громких нот и

равных промежутков между ними. Можно сказать, что наш внутренний ритм

отстукивает сердце. А в музыке эту роль выполняют ударные инструменты. Они

формируют основу музыкальной композиции, её ритмический рисунок, воспроизводя

удары в определенной последовательности с разными промежутками времени и делая

разные акценты. Именно ритмический рисунок важно научиться различать и

воспроизводить. Чувство метроритма крайне

необходимо для любого музыканта.

Данная методическая работа посвящена проблеме развития музыкальных способностей детей, поиску методов обучения, ведущих к активизации и развитию музыкального ритмического слуха.

Цель работы: раскрытие методики формирования чувства метроритма, активизации музыкального слуха, описание приемов, способствующих развитию музыкального ритма учащихся в классе ударных инструментов.

2. О ПРИРОДЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА.

Греческое слово «rythmos» означает мерное течение. Ритм – это организация звуков и пауз по их длительностям во времени в определенном метре. Метром называют закономерное чередование сильных и слабых долей. Относительно этого “пульса” и происходит организация записи и игры соответствующих нот во времени. Аналогичную организацию метра можно обнаружить в поэзии, в стихосложении, в искусстве, которое, так же как и музыка, основано на временных закономерностях.

В нашей жизни все подчинено ритму - смена времен года, наступление дня и ночи. Чувство музыкального ритма, как не раз указывалось психологами, имеет в своей основе моторную и эмоциональную природу.

Л.А. Баренбойм говорил так: «... все то, что связано с осознанием, воспроизведением и восприятием в музыке временных отношений, может быть пережито и прочувствовано, но не может быть полностью понято с помощью логических рассуждений. Схватить характер музыкально-ритмического движения, то есть понять и воспроизвести его, можно только одним путем - войдя в эмоциональное единение с творцом музыки и как бы соучаствуя в ее создании».

Б.В. Асафьев отмечал, что «ритм - это то, что дает движение (жизнь) музыке, ритм легко ощутить, но трудно осознать и определить».

В основе чувства музыкального ритма лежит восприятие выразительности музыки, поэтому вне музыки чувство музыкального ритма не может ни пробудиться, ни развиться.

Нельзя воспитывать ритм вообще. Музыкально - ритмическое чувство развивается только в процессе музыкальной деятельности. Будучи одним из «первоэлементов» музыки, выразительным средством, ритм отражает эмоциональное содержание музыки, ее образно - поэтическую сущность. Это первая особенность ритма. Теснейшим образом связан ритм в музыке с передачей различных состояний человека, с воплощением в ней сложных проявлений его внутренней жизнедеятельности.

Ритм в музыке категория не только

времяизмерительная, но и эмоционально - выразительная, поэтическая,

художественно - смысловая.

Художественно - содержательное исполнение музыки

создает естественные предпосылки для воспитания и развития

музыкально-ритмического чувства, понимаемого «как способность активно

переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать

эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения».

Другая характерная особенность чувства музыкального ритма - его двигательно-моторная основа. Ритмическое переживание музыки всегда сопровождается теми или иными двигательными реакциями подсознательного отбивания ритма ногой, легких похлопывающих движений руками. Иными словами, музыкально - ритмическое переживание ученика, так или иначе, опосредуется его мышечным чувством. Таким образом, ритм является одним из важнейших начал, организующих волю ребенка. Он мобилизует все имеющиеся у ученика ресурсы на выполнение поставленной задачи.

Метрическая устойчивость и ритмическая гибкость ученика зависят

от его природных данных и от степени умения преподавателя воспитать в нем

эту ритмическую гибкость.

В понятие чувства метроритма входят:

- ощущение равномерности движения в разных темпах или интуитивное восприятие метрической пульсации музыкальных произведений;

- ощущение размера, т.е. сочетание и чередование ударных и безударных долей;

- осознание и воспроизведение ритмического рисунка.

В процессе движения под музыку дети интуитивно постигают закономерности метроритмического строения мелодии. После такого предварительного этапа переходят к сознательному усвоению метроритма на основе изучения нотной грамоты.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА РИТМА

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Зачастую преподаватели считают, что чувство метроритма учащемуся либо «дано», либо «не дано».

Однако формирование чувства ритма является одной из важных задач начального обучения. Воспитание любви к музыке, развитие чувства ритма, музыкального мышления, формирование игровых умений и навыков, освоение элементов нотной грамоты - все это в работе с начинающими переплетается друг с другом.

И все же начинать работу с учениками следует с воспитания «чувства временной упорядоченности», без чего невозможно ни осмысленное исполнение, ни формирование исполнительных навыков.

По словам А. Артоболевской, ритму не столько учат, сколько им «заражают». Ощутить, почувствовать ритм помогает сама музыка, которую слышит ребенок. Главные помощники в изучении ритма - слух и музыкальная память, физическое ощущение движения».

Методика работы над элементами музыкального ритма разнообразна. Начиная с самых первых уроков и в течение всего первого года обучения можно использовать задание «Хлопай в такт». Вместе с детьми воспроизводить хлопками метрический пульс речи, а затем звучащей музыки. Подойдут любые детские стихотворения А. Барто, С. Маршака, Б. Заходера, детские песни, инструментальная музыка.

На первых занятиях важно добиться осознания равномерности музыкального пульса, мерного следования метрических долей или, как мы говорим, «шагов, которые слышны в музыке». Ученик должен услышать равномерную пульсацию, мерно прошагать или простучать, чередуя правую и левую руку. Часто ученик спешит, плохо вслушивается, путает метр с ритмическим рисунком. В этом случае рекомендуется обратиться к образным сравнениям, простучать метр вместе с ним, одновременно.

Следует, как можно раньше предоставлять детям возможность самим исполнять простенькие пьески на малом барабане. Это «Красная коровка», «Как у нашего кота», «Барашеньки», «Петушок», «Андрей-воробей», «Пастушок» и другие песенки из сборника В.А. Якубовской «Вверх по ступенькам». Сначала нужно разобрать песни, понять их музыкальный пульс, ритм. Это возможно сделать уже с первых уроков, передавая музыкальный пульс и ритм с помощью хлопков в ладоши. Чуть позже ученик сможет это сделать и палочками по барабану.

Затем мы обращаемся к более сложным пьескам. Для такой работы с детьми подходят марши, танцы, песни, во всех этих пьесках, если вслушаться, можно услышать ровные шаги музыки.

После предварительного этапа удобно переходить к сознательному усвоению метроритма на основе изучения музыкальной грамоты. Затем постепенно вводится понятие долгих и коротких звуков.

Существует много способов разъяснения ритма. Профессор Л. Баренбойм дает такие рекомендации: «Восьмые и четверти - вот соотношение длительностей звуков, лежащее в основе пьес, которые ребенку предстоит прочитывать и играть на самой начальной стадии обучения. Сочетание этих длительностей в двухдольном размере должны быть в первую очередь освоены учеником, освоены - прочувствованы как временные протяженности, а не как арифметически «высчитываемые» категории, освоены накрепко как формулы - стереотипы», - пишет он.

Первоначальное восприятие ритма должно основываться на четком слуховом ощущении учеником различных длительностей. Удобнее начинать работу с учеником с детских песенок, попевок, для которых характерно чередование простейших длительностей, четвертей и восьмых. Главное условие в подборе песенного материала - расположить его по степени возрастающей трудности: от простых к более сложным ритмическим рисункам. Теперь все пройденные песенки ученик может играть на вибрафоне.

Осознанию ритмического рисунка на раннем этапе помогает использование ритмослогов. За каждой длительностью закрепляется, определяется слоговое название: четверти - «та», восьмые - «ти - ти». Так значительно облегчается прочтение ритмической записи, без всякого счета, ученик может самостоятельно прочесть предложенный ритмический рисунок. Очень важно научить ребенка грамотно читать нотный текст!

Начав ритмическое воспитание ученика с ощущения равномерной пульсации, постепенно подводим его к чередованию сильных и слабых долей. Доли такта рекомендуется отмечать взмахами правой руки. Затем можно говорить о такте и тактовой черте, которая ставится перед сильной долей. Знакомимся с понятием размера, затакта, темпа.

С первых же шагов обучения ребенку нужно понять смысл паузы. Дети должны понять, что пауза - знак молчания, но не остановка в движении.

Помогает

развитию чувства ритма и «дирижерский счет».

Потребность в нем вызывается моторной природой ритмического чувства. Одной

исполнительской моторики не всегда достаточно, чтобы вести ритмическую линию;

на помощь ей и приходит счетная моторика. Потребность в «дирижерском счете»

может иметь место и в процессе самого исполнения.

Неритмичность исполнения может зависеть как от неумения ясно

представить себе ритмический рисунок, так и от неумения подчинить сознанию и

нужным образом скоординировать движения частей руки.

Такой ученик, - а почти всякий ученик иногда оказывается «таким», чтобы твердо

вести ритмическую линию, должен неизбежно прибегнуть к «самодирижированию»,

найти моторную опору, отмечающую ритмические вехи движения, по которой могла бы

равняться его исполнительская моторика. Обучение простейшим жестам

дирижирования учащихся, использование дирижёрских жестов при игре на ударных инструментах

приносят положительный результат в начале обучения.

.

4. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА НА ОСНОВЕ

РИТМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.

Следует заметить, что все упражнения и игры не являются какой-то закостенелой структурой. Наоборот, они могут и должны постоянно изменяться, привнося каждый раз что-то новое, свежее, что-то такое, чего не было в прошлый раз. И вся эта новизна и оригинальность зависит от учителя, от его умения импровизировать во время урока. Главной характерной чертой всех этих упражнений является быстрота, подвижность исполнения, уменьшение всяческих пауз и различных задержек до ничтожного минимума, что достигается предельно четким изложением задания.

Упражнение «Ритмическое эхо»

Цель упражнения – четкое и слаженное исполнение ритмических рисунков, ведущее к улучшению чувства ритма учеников.

Для начала следует провести короткую беседу о том, что такое эхо, как явление природы, что эхо может лишь повторить изданный нами звук, что если мы громко крикнем: "Здравствуй!", то эхо ни за что не ответит нам "Прощай!". Таким образом, настроиться на то, что при исполнении " эха" ответ должен быть абсолютно похожим на начальный ритм, задаваемый учителем, и любые отклонения, т. е. ошибки, должны быть исключены.

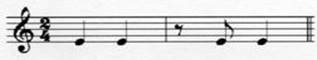

Итак, после предварительно проведенной подготовки, можно приступать к простейшему эхо. Его еще можно назвать «Короткое эхо», так как оно состоит из коротких, простейших ритмических рисунков в размере 2/4:

Спустя несколько занятий в "Короткое эхо" можно включить простой ритмический рисунок с паузой, который на первый взгляд покажется ничтожно простым, а на практике станет весьма и весьма трудноисполнимым:

Упражнение "Длинное эхо", которое включает в себя ритмические рисунки с большим дроблением длительностей - следующий этап в занятиях по воспитанию чувства ритма у начинающих музыкантов.

Все приведенные выше примеры ритмических рисунков могут выполняться в любой последовательности, учитель по собственному усмотрению может вводить другие рисунки, соответствующие данному разделу эхо, а при неточном ответе ученика на заданный рисунок учителю следует этот рисунок повторить столько раз, пока не получится удовлетворительный результат.

Главное во время проведения упражнений – это темп, безостановочность и самый необходимый минимум пауз для различных замечаний.

Упражнение «Ритмический диктант»

Такой диктант несколько отличается от ритмических диктантов, проводимых на уроках теории музыки: там услышанный ритм надо записать в виде нотных знаков, а в классе ударных инструментов ученик просто воспроизводит услышанный ритм на инструменте.

Для ритмического диктанта учитель выбирает три ритмических рисунка на свое усмотрение, но обязательно разной сложности: легкий, сложнее и самый сложный.

Сложность рисунков меняется в зависимости от возраста учеников, приобретенного в таких делах опыта и т. д. На каждый из трех рисунков ритмического диктанта ученику дается три попытки.

К «Ритмическому диктанту», как и к "Ритмическому эхо" следует подходить с фантазией, изобретательностью, не бояться вводить какие-то свои изменения, новшества. Надо помнить, что однообразие утомительно и для того, чтобы ребята не скучали на уроке, надо делать урок живым, увлекательным, импровизационным.

Ритмическая игра «Угадайка»

Цель игры – развитие не только умения правильно воспроизвести ритмический рисунок, но так же попытаться определить, из какой песни этот рисунок взят, а это весьма трудное задание. Главным условием игры "Угадайка" является то, что песни, участвующие в ней, должны быть обязательно ребятам знакомы. Это могут быть популярные детские песни из мультфильмов и кино, русские народные песни.

Следует помнить, что иногда одному и тому же ритмическому рисунку могут соответствовать несколько разных песен. Например, ритмическому рисунку:

подходят песни «Танец маленьких утят», «Как под горкой», «Чему учат в школе», «Если с другом вышел в путь», «Как на тоненький ледок», любые частушки и др.

5. ОСВОЕНИЕ СЛОЖНЫХ РИТМИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ.

Наиболее сложные виды ритмических построений встречаются в сложных и переменных музыкальных размерах. Главная сложность их освоения заключается в необходимости постоянной смены метрических групп. Хороший результат дает такой способ работы со сложными ритмами, как подтекстовка ритмического рисунка.

В отечественной школе сольфеджио разработан слоговый метод обучения, опирающийся на следующие принципы:

1. Ритмический рисунок может быть заменен суммой слов, равной по размеру одному такту.

2. Одна акцентная группа должна быть равна одному слову. В предложении нецелесообразно использовать предлоги или частицы, так как цель словесных упражнений – добиться максимальной ровности произнесения всех слогов без внутренних ускорений и замедлений.

3. Ударение в каждом слове должно всегда падать на первый слог.

В идеале, слоги слов должны быть однородными, желательно из двух звуков, согласный и гласный. Слова должны легко артикулироваться. Не должно быть «скороговорочных» трудностей. Слово должно быть эстетически привлекательным.

|

№ |

Кол-во слогов |

Виды словосочетаний и соотношение акцентных групп |

|

|

1. |

4 |

4=2+2 |

Чис-то по-ле |

|

2. |

5 |

5=2+3 |

Виш-ня я-го-да |

|

5 |

5=3+2 |

Я-го-да виш-ня |

|

|

3. |

6 |

6=3+3 |

Я-го-да зе-ле-на |

|

6 |

6=2+2+2 |

Чис-то бе-ло по-ле |

|

|

4. |

7 |

7=2+2+3 |

Те-рем по-лон зо-ло-та |

|

7 |

7=2+3+2 |

Те-рем зо-ло-та по-лон |

|

|

7 |

7=4+3 |

Вы-рас-ти-ли я-го-ду |

|

|

7 |

7=3+4 |

Я-го-ду вы-рас-ти-ли |

|

Основное внимание учащихся должно быть направлено не столько на тактовый размер, сколько на возникающие внутритактовые группировки. В связи с этим можно параллельно работать над исполнением ритмических примеров, как в смешанных, так и на переменных размерах.

Длительность каждой доли, как в 1-м, так и во 2-м тактах должна быть одинаковой. Характерной ошибкой при изучении данных размеров является "замена" переменного размера триольным.

Переменный размер нельзя путать со сложным смешанным, из-за разности ударений они изображены как акценты.

Несколько труднее осваиваются примеры, записанные четвертями (из-за менее наглядного разделения акцентных групп) в сравнении с группировками восьмых и шестнадцатых.

Система упражнений, которые можно выполнять с помощью предложенной таблицы словосочетаний:

- читать вслух данные словосочетания с нисходящей интонацией, скандируя каждый слог;

- исполнять с акцентированием начальных слогов в словах;

- мысленно проговаривая данные словосочетания, одновременно исполнять на инструменте ритмическое построение.

Значительную сложность в исполнении представляют триоли. Их кажущаяся легкость нередко является поводом для небрежного ритмического исполнения, особенно после дуольного ритма триоли звучат приблизительно как две шестнадцатые и восьмая. Для предупреждения подобных ошибок полезно выполнять упражнения, включающие различные сочетания триоли со сходными с нею фигурами.

Активному закреплению служат также упражнения на сопоставление триольных фигур в различных ритмических единицах. При этом триоли четвертей следует исполнять по модели 3:2, а триоли половинных – по модели 3:4.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Игра на ударных инструментах не только развивает музыкальное мышление, память, фантазию, воображение, не только формирует чувство времени, ритма, формы, но и наиболее благотворно влияет на становление эмоционального мира ребенка, положительно влияет на общую культуру поведения ребенка, то есть создают условия для совершенствования личностных его качеств.

В ритмической стороне

музыкального исполнения особенно ярко сказывается тот известный факт, что

искусство не терпит ничего приблизительного, и что вопрос художественного

совершенства – это вопрос того «чуть-чуть», о котором не раз говорили великие

мастера искусства.

Что является критерием при решении музыкально-ритмических задач? Прежде

всего, чувство музыкального ритма, т.е. критерий эмоциональный. Ритм в музыке

является выражением эмоционального содержания. Ритмическое движение отличается

от всякого другого тем, что оно имеет совершенно определенную выразительность.

Всякое другое ритмическое движение, отличающееся хотя бы на ничтожные доли

секунды, будет «совсем другим», качественно отличным, потому что оно уже не

имеет этой выразительности.

Чувство метроритма - это исключительное вспомогательное средство для оценки времени, которым должен владеть каждый музыкант.

Нельзя думать, что музыкально-ритмическая задача – это задача на установление временных соотношений, или задача на ритм вообще, лишь усложненная наличием музыки. С психологической стороны эти задачи качественно различные, они решаются на основе различных критериев. Несомненно, практическая работа с увлекательным музыкальным материалом, даже на самых ранних стадиях обучения, принесет пользу, будет способствовать формированию умения «слышать» музыку, следить за её развитием, воспитает ритмическое чувство начинающих музыкантов.

7. ЛИТЕРАТУРА.

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М, 1986.

2. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – М, 1974.

3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – М, 1974.

4. Берак О.Л. Школа ритма. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2003.

5. Борков В.А. Развитие чувства ритма на уроках музыки, 2008

6. Горохов В.К. Обучение игре на ударных инструментах. – Омск, 2000

7. Конотопенко О.В. Развитие ритма у детей дошкольного возраста, 2012

8. Лучина О., Винокурова Е. Некоторые секреты развития музыкальных способностей. – Астрахань. 2010

9. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности – М.:Таланты 21 века, 2004

10. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М, 1961.

11. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М, 1961.

12. Якубовская В. Вверх по ступенькам. – Л.: Музыка, 1981.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.