Людмила Панкратова

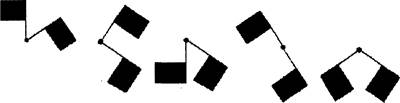

Евгения Челак

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ по ИНФОРМАТИКЕ:

ТЕСТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ,

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ вопросы, КОМПЬЮТЕРНЫЕ прожты

Санкт-Петербург «БХВ-Петербург»

2004

УДК 68 1.3.06(075.3)

ББК 32.9735172l

ПК

Панкратова Л. П., Челак Е. Н.

ПК Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные вопросы, компьютерные проекты. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 448 с.: ил.

lSBN 5-94157-371-5

В книге привсдсны материалы для организации систсмы непрерывного контроля по информатике со 2 по 1 классы в условиях общеобразовательной школы с разными точками входа в обучение. Рассматриваются оперативный, итоговый и комплексный контроль. Даны сведения о перспективных методах контроля. Все задания имеют отвсты и мстодичсскис рекомендации. Приводятся нетрадиционные задания, задачи и проекты для проверки нс только внугрипредметных, но и общсучебных знаний, умсний и навыков. Содсржатся материалы для подготовки к экзаменам и организации их в различных формах: устный экзамен, тсстирование, защита рефератов и проектов.

Задания разработаны с учетом рекомендаций Министерства образования России и полностью согласуются с требованиями к уровню подготовки, опрсдсленно.му базовым стандартом по информатике.

Книга прсдназначена учителям информатики и специалистам по информатизации, учащимся и родитслям. Также она можст быть полезна учитслям-предметникам благодаря наличию обширного и структурированного материала по всем современным методам и формам контроля.

Для учителей и методисупов по информшпике и информационным пшхнологиям общеобразовательных ижоя

удк 681.3.06(075.3) ББК 32.97Зя721 Группа подготовки издания:

|

Главный редактор |

Екатерина Кондукова |

|

Зам. главного редактора |

ЛюДлнта Еремеевская |

|

Зав. редакцией |

Григорий Добин |

|

Редактор |

,4ила Воробейчик |

|

Компьютерная верстка |

Нарпальи СМИРНОВОЙ |

|

Корректор |

Наталия Периткова |

|

Дизайн обложки |

Игоря Цырульникова |

|

Зав. производством |

Николай Тверских |

Лицензия ИД 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 29.04.04.

Формат 70х1001/18. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36, 12.

Тираж 3000 экз. Заказ NQ 241

“БХВ-Петер6ург", 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

Гигиеническое

заключение на продукцию, товар 77.99.02.953.Д.001537.03.02 от 13.03.2002 г.

выдано Департаментом ГСЭН ![]() России.

России.

Отпечатано с готовых шапозитивов в Академической типографии ННаука" РАН 199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

ISBN 5-94157-371-5 С Панкратова Л. П., Челак Е. Н., 2004

О Оформление, издательство “БХВ-Г1етербург", 2004

Предисловие![]()

Введение![]()

Характеристика курса школьной информатики

Основные цели школьного курса информатики Основные ПРИНЦИПЫ организации обучения......

Структура школьного курса информатики.

Характеристика дидактических блоков...

Рекомендации к разработке учебной программы Контроль знаний по информатике .

Функции контроля

Принципы построения системы контроля

Учебно-методический материал для контроля

Глава 1. Методы контроля![]()

Характеристика методов контроля.

Характеристика методов контроля.

Основные формы контроля .

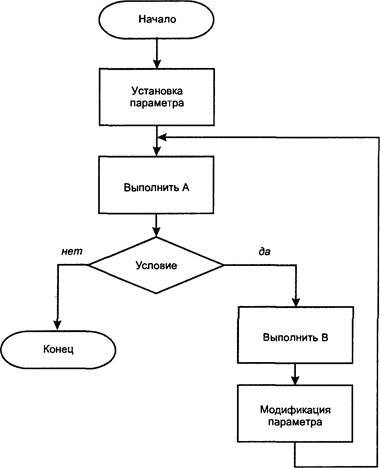

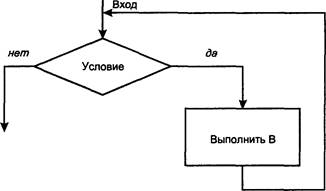

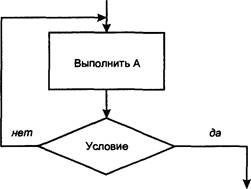

Модель непрерывного контроля .

Пример организации непрерывного контроля

Глава 2. Оперативный контроль![]()

Оперативный контроль в пропедевтическом курсе ” (2—6

классы)....... . ![]() Особенности оперативного контроля для пропедевтического курса информатики

Особенности оперативного контроля для пропедевтического курса информатики

Рекомендации по организации оперативного контроля...........

Примеры заданий для 2—4 класса

Примеры заданий для 5—6 классов .............

Оперативный контроль в базовом курсе информатики.............. Особенности оперативного контроля в базовом курсе............

Рекомендации по организации контроля . Примеры заданий для 7—9 массов .

Примеры заданий для 10 и l l классов ... ... ....

![]()

Глава З. Итоговый контроль![]() 235

235

![]() Основные формы итоговой аттестации

Основные формы итоговой аттестации

Устный экзамен

Письменная аттестационная работа![]() .

....................236

.

....................236

Тестирование![]() . .,.236

. .,.236

Защита рефератов или проектов![]()

Рекомендации по организации итоговой аттестации в форме устного экзамена

Требования к экзаменационному материалу

Экзаменационные вопросы . . ......240

Практические задания

![]() Экзаменационные

билеты

Экзаменационные

билеты

Рекомендации по организации итоговой

аттестации в форме тестирования![]()

Тесты для проверки знаний по

базовому курсу информатики![]() .......322 Организация тестирования

.......322 Организация тестирования![]()

![]() Пример

варианта теста

Пример

варианта теста![]() .. . ...............................354

Рекомендации по организации итоговой аттестации в форме защиты рефератов и

проектов

.. . ...............................354

Рекомендации по организации итоговой аттестации в форме защиты рефератов и

проектов

Общие положения

Требования к содержанию и оформлению

Примерные темы рефератов и проектОв![]() ...................366 Подготовка и

защита рефератов и проектов

...................366 Подготовка и

защита рефератов и проектов![]() .. ...368

.. ...368

Критерии оценки рефератов или проектов![]() ...............зо

...............зо

Глава 4. Комплексный контроль

Логико-аналитические задачи для контроля знаний

Структура логико-аналитической задачи

Логико-аналитические

задачи в системе контроля знаний..........

Логико-аналитические

задачи в системе контроля знаний..........

Достоинства логико-аналитических задач

Проекты для контроля знаний

Структура проектного пакета

Проектный метод в системе контроля знаний

Достоинства проектного метода

Логико-аналитические задачи

Задача по теме ”Виды информации” ..

Задача по теме ”Эволюция ЭВМ”

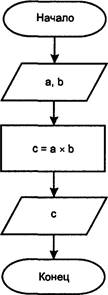

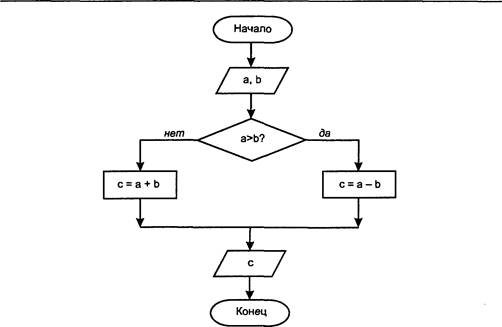

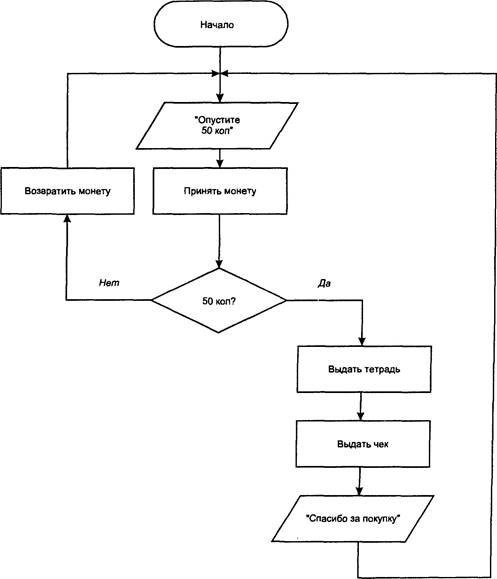

Задача по теме ”Алгоритмы"![]() .......388

.......388

Проекты для комплексного контроля знаний![]()

Проект ”Секретный ключ” .......392

Проект ”Мир алгоритмов“

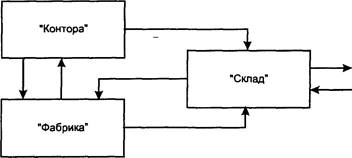

![]() Проект ” Компьютерная

фирма“

Проект ” Компьютерная

фирма“

![]()

Заключение![]() 425

425

Методы контроля и оценка знаний ![]() ..............425 Перспективные и

актуальные методы

..............425 Перспективные и

актуальные методы ![]() . ............426

. ............426

Некоторые подходы к оцениванию результатов.![]() ...................427

...................427

Рекомендации для

руководителей ОУ![]() . ...........428 Вместо

резюме.............................429

. ...........428 Вместо

резюме.............................429

![]()

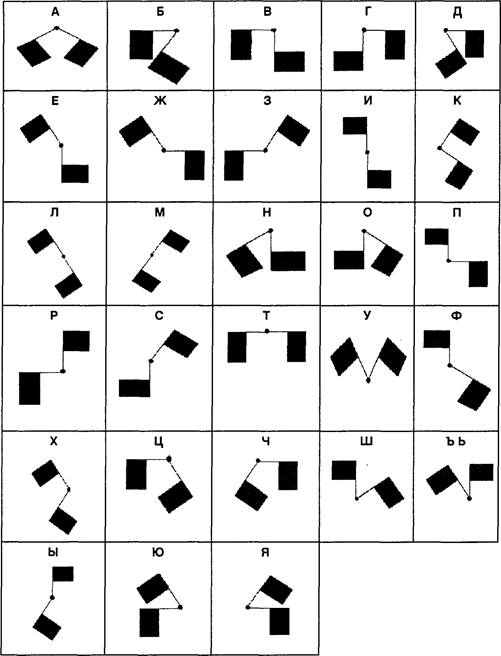

Приложение. Таблицы кодщрованяя![]()

Список литературы ![]() 435

435

Прцдметный указатель![]() 438

438

Работая в течение длительного времени районными методистами, авторы постоянно сталкивались с проблемами контролирования знаний, умений и навыков по различным разделам и темам информатики. И если по базовому курсу ситуация в настоящее время более или менее стабилизировалась, то вопросы проверки знаний в рамках пропедевтического курса информатики оставляют желать лучшего. Недостаточно внимания уделяется проблеме формирования и оценки общепредметных знаний и умений.

Никш не станет отрицать, что создание непрерывной системы

контроля является сложной и важной задачей современного этапа развития школьной

информатики. В книге представлены авторская концепция и модель непрерывного

контроля, разработанные на основе обобщенного многолетнего практического опыта

с учетом рекомендаций МО РФ. ![]()

![]() Книга может быть интересна не только учителям, начинающим

преподавание информатики, но и тем, которые имеют большой опыт работы, а таюке

методистам. Ведь у каждого из нас есть свой взгляд на организацию системы

контроля, имеются любимые темы, по которым разработаны оригинальные

самостоятельные и проверочные работы. Знакомясь с опытом других педагогов,

каждый учитель может найти для себя что-то новое, оригинальное и полезное.

Книга может быть интересна не только учителям, начинающим

преподавание информатики, но и тем, которые имеют большой опыт работы, а таюке

методистам. Ведь у каждого из нас есть свой взгляд на организацию системы

контроля, имеются любимые темы, по которым разработаны оригинальные

самостоятельные и проверочные работы. Знакомясь с опытом других педагогов,

каждый учитель может найти для себя что-то новое, оригинальное и полезное.

Авторы будут благодарны за любые замечания и предложения, ответят на интересующие вас вопросы по соответствующим разделам книги:

Панкратова Людмила Павловна, e-mail: infomica@educate.ru

Введение, глава I ”Методы контроля“, глава 2 ”Оперативный контроль” (базовый курс информатики 7—ll классы), глава 3 ”Итоговый контроль", глава 4 ”Комплексный контроль", Заключение.

Челак Евгения Николаевна, e-mail: vybnmc@spb.edu.ru

Введение, глава 1 “Методы контроля“, Глава 2 ”Операт.ивный контроль” (пропедевтический курс 2—6 классы), глава 3 “Итоговый контроль“», Заключение.

Современный этап развития общества, проникновение информационных технологий во все сферы общественной жизни вызывают необходимость изменения образовательной системы. Этот процесс сопровождается переосмыслением целей образования, изменение и (или) уточнение которых влечет за собой преобразование содержательной компоненты обучения.

Несмотря на появление большого количества учебников, учебно-методических комплексов, дидактического материала остается проблема поиска оптимального решения организации учебного процесса по школьной информатике. Учебно-методический материал и учебные программы отражают авторские позиции, которые, хотя и являются обоснованными, но не создают целостного представления о данной предметной области. В этом и есть причина существования различных методов обучения информатике.

Один из возможных подходов к решению указанной проблемы основан на принципе интеграции, который предполагает использование в учебном процессе всего комплекса учебно-методических материалов и информационных ресурсов, формирующих целостное образовательно-информационное пространство по предмету независимо от субъективных условий.

Реализация интегрированного подхода требует разработки комплекса учебных программ по непрерывному курсу информатики и организации системы контроля. В результате можно будет создавать динамичные, легко адаптируемые модели организации учебного процесса в виде сценария, в котором задается вектор направления развития. В рамках этой моде.ли может быть разработана оптимальная по содержанию и организации структура обучения.

Учитывая скорость изменения информации в окружающей действительности и необходимость обеспечения в связи с этим универсальности образования, перед курсом информатики нужно ставить следующие цели:

О формировать информационную культуру учащихся на всех этапах обучения с использованием всех форм основного и дополнительного образо-

4

![]()

вания, обеспечив уровень общекультурной компетентности выпускника образовательного учреждения (ОУ);

О раскрыть потенциал информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), научить использовать их для решения познавательных проблем и ”жизненных” задач, обеспечив уровень методологической компетентности выпускника ОУ;

О подготовить сознание школьников к системно-информационному восприятию мира, заложить основы к продолжению образования и стремление к самообразованию, обеспечив в дальнейшем социајиьную адаптацию в информационном обществе и успешную профессиональную и личностную самореализацию.

В основе организации обучения должны лежать определенные принципы:

О непрерывность — заключается в формировании содержания обучения и системы контроля знаний на всех этапах обучения с учетом преемствен-

ности;

О нелинейность — допускает развитие и изменение содержания обучения и системы контроля в зависимости от социального заказа и возможностей участников образовательного процесса;

О самоорганизация — заключается в предоставлении возможности выбора оптимальной самодостраивающейся модели организашш обучения;

О открытость — базируется на междисциплинарном подходе к формированию содержания обучения и предполагает возможность конструирования программы и системы контроля из 10товых информашонных блоков.

В процессе обучения ![]() равномерное развитие

по дидактической спирали семи содержательных линий:

равномерное развитие

по дидактической спирали семи содержательных линий:

О информация и информационные процессы;

О представление информации;

О алгоритмы и исполнители;

О компьютерные системы и сети; О формализация и моделирование; о икт;

О ИКТ и общество.

Введение 5

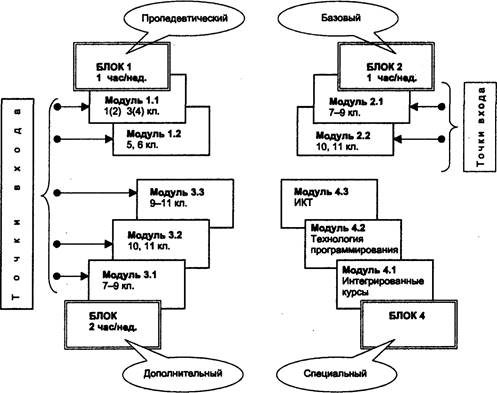

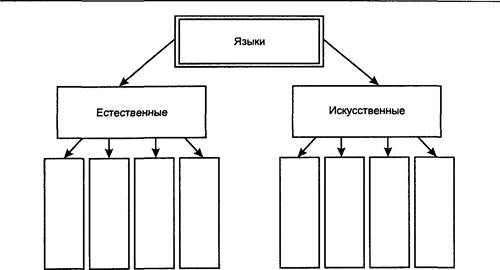

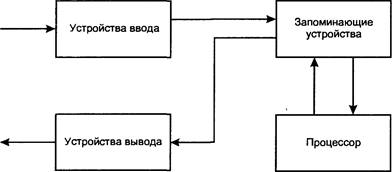

Основу структурной ортнизации обучения составляет блочно-модульный подход. Такое представление содержательного материала позволяет учителю выбрать индивидуальный маршрут обучения, адаптировать его к конкретным условиям (количеству часов, специфики ОУ, профилю класса, группы), не нарушая преемственности на разных этапах обучения. На рис. Bl представлена структура школьного курса информатики.

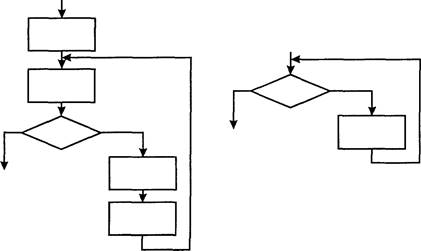

Рис. В1. Структура школьного курса информатики

В соответствии с точками входа в обучение, возрастными особенностями и структурой курса можно выделить четыре дидактических блока:

О блок ”Пропедевтический” представлен двумя модулями: модуль l.l — l(2), 3(4) классы и модуль l.2 — 5, 6 классы, исходя из учебной нагрузки

I час в неделю;

О блок 2 ”Базовый" включает два модуля: модуль 2.l — 7—9 массы и модуль 2.2 — 10, 11 классы при нагрузке час в неделю;

6

О блок 3 ”Дополнительный" состоит из трех модулей: модуль 3.1 — 9 классы, модуль 3.2 — 10, ll классы и модуль 3.3 — 9—ll классы, исходя из учебной нагрузки 2 часа в неделю. Блок может использоваться как в системе школьного образования с точкой входа 9 класс, так и в средних специальных ОУ;

О блок 4 'Специальный” представлен тремя группами модулей, которые объединяются по направлениям: модуль 4.l — “Интегрированные курсы”, модуль 4.2 — “Технология программирования", модуль 4.3 — ”ИКТ". Количество модулей может варьироваться.

к разработке учебной программы

Исходя из сказанного ранее, должна быть выстроена программа непрерывного обучения с 1(2) по њпасс. Учитель (методист) всегда должен быть готов к изменению точки входа в обучение.

Он должен видеть весь курс информатики, понимать, какая его часть реализуется в текущий момент и как можно адаптировать имеющиеся программы, не нарушая преемственности, не разрабатывая заново структуру содержания и затрачивая минимум времени на редактирование и привязку к реальным условиям.

Содержание обучения, объем и степень сложности

предъявляемого учебного материала, подбор многоуровневого комплекта

практических заданий осуществляет учитель (методист), что предполагает успешное

освоение курса информатики большинством учащихся. ![]()

С учащимися, у которых уровень подготовки выше, чем предусмотрено программой, может проводиться индивидуальная работа, вплоть до выбора специального маршрута обучения.

При формировании учебного курса необходимо стремиться к достижению определенного баланса в приобретении практических навыков работы в конкретных программных средах и освоении учащимися фундаментальных знаний информатики.

В учебной программе должны быть предусмотрены точки входа. Основные из них — 2, 5, 7, 9 и 10 классы.

Контроль является одной из основных составляющих учебного процесса, и от его правильной организации на всех этапах обучения в конечном итоге зависит качество знаний учащихся.

В свою очередь составляющими контроля яњпяются:

О проверка результатов обучения (правильно или неправильно) и их измерение (в соответствии с принятыми в выбранной системе индикаторами);

О оценивание как процесс, во время которого производится наблюдение за действиями учащегося и сравнение с образцом (эталоном) или установленными показателями, и как результат выставление оценки (отметки).

Контроль выполняет три основные функции:

О управляет процессом усвоения знаний. Контроль дает возможность увидеть ошибки, оценить результаты обучения, осуществить коррекцию знаний, умений и навыков;

О воспитывает познавательную мотивацию и стимулирует творческую деятельность. Правильно организованная система контроля позволяет пробудить чувство ответственности за результаты обучения (получение более высокой оценки), способствует стремлению к целенаправленной работе по исправлению ошибок;

О является средством обучения и развития. Ббльшая часть контролирующих мероприятий носит обучающий и развивающий характер, так как учитель объясняет каждому ребенку, в чем заключаются его ошибки, что нужно сделать, чтобы понять учебный материал, помогает найти правильный ответ. Кроме того, происходит развитие личностных качеств ребенка: воли, здорового честолюбия, стремления к успеху.

К системе контроля предъявляются определенные требования, и при ее построении следует придерживаться основных принципов.

О Объективность — является основным требованием и принципом для организации контроля. Она заключается в том, что система контроля должна быть дружественной по отношению к учащимся. Вопросы, задания, задачи и проекты должны быть обоснованы, а критерии оценки адекватны требованиям к уровню подготовки и возрастным особенностям учащихся.

О Открытая технология — заключается в том, что оценивание учащихся осуществляется по единым критериям, которые должны быть обоснованы, известны заранее и понятны каждому учащемуся. ”Открытая технология" допускает развитие системы контроля без изменения ее структуры.

![]()

О Системность, которая в свою очередь рассматривается с пяти позиций:

![]() контроль должен быть непрерывным и

осуществляться с самого нача

контроль должен быть непрерывным и

осуществляться с самого нача![]() ла обучения до его завершения;

ла обучения до его завершения; ![]()

![]() контроль

должен быть естественной частью процесса обучения;

контроль

должен быть естественной частью процесса обучения; ![]() система контроля

должна обладать преемственностью;

система контроля

должна обладать преемственностью; ![]() средства, методы, формы контроля, способы

оценивания и интерпретации результатов должны подчиняться единой цели;

средства, методы, формы контроля, способы

оценивания и интерпретации результатов должны подчиняться единой цели;

![]() все обучаемые

конкретного образовательного учреждения должны подчиняться единым принципам и

требованиям, которые положены в основу разработанной модели.

все обучаемые

конкретного образовательного учреждения должны подчиняться единым принципам и

требованиям, которые положены в основу разработанной модели.

В данной книге представлены контрольные и проверочные работы, тесты, задания, задачи и проекты, которые могут стать базовой частью системы контроля по информатике или “встраиваться" в уже существующую модель. Приведены таюке способы оценивания результатов и методические рекомендации к организации контроля.

Кроме традиционных составляющих текущего (оперативного) и итогового контроля, предлагаются варианты (фрагменты) системы комплексного контроля, которая основана на логическом и проектном методах контроля знаний.

Глава 1

Контроль знаний является частью учебного процесса и обеспечивает обратную связь с обучаемыми. В ходе контроля оценивается степень и уровень обученности, фиксируется объем труда, который вложен учащимся при выполнении контрольной работы. По результатам проверки осуществляется управление учебным процессом: анализируются типичные ошибки, корректируются знания и умения учащихся, производится корректировка учебных программ.

Рассмотренная ниже система классификации (по месту контроля, по способу организации, по способу получения информации) адаптирована авторами, но, в основном, использует традиционную схему, приведенную в книге Ю. К. Бабанскот ”Методы обучения в современной общеобразовательной школе“ Классификация по способу оценивания и по использованию ведущей функции выполнена на основе анализа различных источников информации, в частности, книги А. Н. Майорова ”Мониторинг в образовании“ [14].

1. По месту контроля на этапах обучения:

• предварительный (входной) вид контроля особенно актуален для информатики, так как в одном классе (одной могут быть учащиеся с различным уровнем подготовки. Режим умолчания в данном случае приводит к тому, что более подготовленные учащиеся, у которых дома есть компьютер, скучают на уроках, пропуская принципиально важные моменты, а менее подготовленные — чувствуют себя неуверенно. Входной контроль позволит определить исходный уровень подготовки и возможность использования дифференцированного подхода;

• текущий (оперативный) контроль выявляет уровень и степень подготовки учащихся по отдельным разделам и темам в процессе обучения, реализует диагностическую функцию и устанавливает обратную связь с каждым обучаемым. Эффективность оперативного контроля зависит

![]()

от его объективности и регулярности (периодичности). Текущий. контроль играет наиболее важную роль в отслеживании и корректировке

результатов обучения; ![]()

• итоговый контроль (выходной) определяет качество усвоения материала, фиксирует степень и уровень подготовки учащегося, т. е. констатирует результаты обучения. Итоговый контроль позволяет проанализировать деятельность педагога, выявить его профессиональный уровень, определить эффективность проводимых мероприятий в ходе оперативного контроля.

2. По способу оценивания:

![]() ”опшеточная” технология является традиционной — оценка выставляется по

пятибалльной шкале;

”опшеточная” технология является традиционной — оценка выставляется по

пятибалльной шкале;

![]() ”рейтинговая” технология основана на наборе баллов, полученных за

освоение разных разделов (тем) программы, и их суммировании. После этого

множество учеников упорядочивается по возрастанию их рейтингов. Возможен

вариант, при котором каждая группа учащихся получает свой ранг. При такой

системе оценивания могут быть предусмотрены дополнительные баллы, которые

используются для поощре

”рейтинговая” технология основана на наборе баллов, полученных за

освоение разных разделов (тем) программы, и их суммировании. После этого

множество учеников упорядочивается по возрастанию их рейтингов. Возможен

вариант, при котором каждая группа учащихся получает свой ранг. При такой

системе оценивания могут быть предусмотрены дополнительные баллы, которые

используются для поощре![]() ния наиболее активных и инициативных

учащихся, например, за оригинальное творческое решение и пр. Результаты по

рейтинговой шкале могут быть пересчитаны и приведены к традиционной

пятибалльной системе оценки;

ния наиболее активных и инициативных

учащихся, например, за оригинальное творческое решение и пр. Результаты по

рейтинговой шкале могут быть пересчитаны и приведены к традиционной

пятибалльной системе оценки;

![]() ”качественная” технология в основ.ном использует сочетание метода

наблюдения с экспертной оценкой знаний и умений. Оценивание может быть

представлено в виде описания выводов и заключения при

”качественная” технология в основ.ном использует сочетание метода

наблюдения с экспертной оценкой знаний и умений. Оценивание может быть

представлено в виде описания выводов и заключения при ![]() помощи ключевых слов:

”освоили — не освоили”, ”усвоили — не усвоили”, ”поняли — не поняли”, ”овладели

— не овладели“. Эти характеристики применимы к группам учащихся и используют

свои к.лючевые слова: ”большинство — меньшинство”, основном”, допустима процентная

характеристика. В некоторых случаях в рамках этой технологии могуг быть

выставлены оценки по пятибалльной системе отдельным учащимся.

помощи ключевых слов:

”освоили — не освоили”, ”усвоили — не усвоили”, ”поняли — не поняли”, ”овладели

— не овладели“. Эти характеристики применимы к группам учащихся и используют

свои к.лючевые слова: ”большинство — меньшинство”, основном”, допустима процентная

характеристика. В некоторых случаях в рамках этой технологии могуг быть

выставлены оценки по пятибалльной системе отдельным учащимся.

3. По способу организации контроля: • автоматический (машинный); о ВИИ МНЫЙ;

![]() • контроль учителя;

• контроль учителя;

• самоконтроль.

4. По ведущей функции:

• Диагностический контроль позволяет осуществлять наблюдение за динамикой развития знаний, умений и навыков, получать сведения о со-

стоянии освоения учебного материала для своевременной коррекции, эффективной организации повторения, угочнения учебной программы (тематического планирования), оптимизации учебного процесса;

![]() стимулирующий контроль помогает настроить

учащегося на систематическую работу, инициировать творческую деятельность,

активизировать внимание, развить инициативу и самостоятельность, увидеть его

недочеты и успехи, раскрыть сильные и слабые стороны;

стимулирующий контроль помогает настроить

учащегося на систематическую работу, инициировать творческую деятельность,

активизировать внимание, развить инициативу и самостоятельность, увидеть его

недочеты и успехи, раскрыть сильные и слабые стороны; ![]() констатирующий

контроль — фиксирует степень и уровень подготовки

констатирующий

контроль — фиксирует степень и уровень подготовки ![]() учащегося,

используется в процессе проведения экзаменов и зачетов.

учащегося,

используется в процессе проведения экзаменов и зачетов.

5. По способу получения информации в ходе контроля:

![]() устный метод включает различные опросы, собеседования, экзамены, зачеты,

дискуссии;

устный метод включает различные опросы, собеседования, экзамены, зачеты,

дискуссии;

![]() письменный метод использует контрольные или проверочные работы,

тестирование, рефераты, письменные дискуссии и пр.;

письменный метод использует контрольные или проверочные работы,

тестирование, рефераты, письменные дискуссии и пр.; ![]() практический метод

состоит в наблюдении за ходом выполнения лабораторных и практических работ и в

непосредственном выполнении

практический метод

состоит в наблюдении за ходом выполнения лабораторных и практических работ и в

непосредственном выполнении ![]() проектов и презентаций.

проектов и презентаций.

На сегодняшний день существует множество форм контроля за качеством обучения и усвоения материала.

Собеседование в той или иной степени используется на всех этапах обучения. Основное значение собеседование приобретает в старших классах, например, шш выяснения усвоения принципов, концепций, законов, теорий и др. и во время проведения зачетов и экзаменов. Технология оценивания — отметочная и (или) качественная. По способу организации — контроль учителя.

Опросы (экспресс-опросы) часто используются для оперативной проверки уровня готовности к восприятию последующего нового материала, для активизации внимания. Опрос проводится, как правило, либо в начале урока, либо в конце урока для закрепления новых терминов и понятий. Элементами опроса пользуются и во время проведения зачета. Технология оценивания — качественная или отметочная, используется взаимный контроль или контроль учителя.

Зачет — одна из распространенных форм контроля в старших классах. Характеризуется тем, что учащимся выдается список вопросов или перечень тем, по которым производится зачет, оглашаются требования к уровню подготовки. Хорошие результаты дает не просто отдельный зачет, а продуманная система зачетов, которая согласуется с другими формами контроля.

![]()

Технология оценивания — отметочная, используется контроль учителя или взаимный контроль.

Устный экзамен чаще всего используется как традиционная форма итоговой апестации после окончания 9-го юти 11-го класса. Технология оценивания — отметочная, используется контроль учителя.

Самостоятельная работа яв.пяется одной из наиболее типичных форм контроля знаний на уроках информатики. Характерной особенностью самостоятельной работы является выполнение учебных заданий без вмешательства учителя, без его управляющих рекомендаций. В процессе работы над заданиями учащийся должен самостоятельно планировать свою деятельность с учетом временных затрат, оценить результаты своей работы. Самостоятельная работа может успешно использоваться в любых возрастных параллелях, причем контроль знаний может осуществляться как по пройденному материалу, так и при изучении новой темы. Технология оценивания — отметочная и (или) качественная. По способу организации — самоконтроль и контроль учителя.

Письменная контрольная работа представляется собой перечень заданий и (или) задач, которые учащиеся выполняют в письменном виде. Такая контрольная работа может содержать вопросы, которые требуют анализа, рассуждений, обоснования, струкЂризации и пр. Технология оценивания — отметочная, по организации — контроль учителя.

Тестирование используется дпя оперативной проверки качества знаний учащихся с возможностью машинного ввода данных (ответов) и автоматизированной обработки результатов с заранее заданными параметрами качества. При всех ограничениях и недостатках тестовая технология ямяется быстрым и надежным способом проверки уровня и степени подготовки учащихся пугем решения несложных заданий, выбора вариант твета или добавления слов, формул, терминов и пр. Главное — тестови технология позволяет собирать статистический материал, который может накапливаться и храниться в памяти компьютера. Технология оценивания — рейтинговая и (или) отметочная, по организации — автоматический контроль, контроль учителя, самоконтроль.

Дискуссия может быть организована как в письменной, так и устной форме, использует сочетание методов опроса, собеседования, наблюдения или рецензирования, а для оценивания применяется качественная технология на основе экспертных заключений учителя.

Наблюдение является основной формой контроля на всех этапах обучения в той части, которая касается формирования умений) навыков и приемов работы. Наблюдение, в основном, применяется на уроке-практике. Для оценивания применяется отметочная или качественная технология, контроль осуществляет учитель или используется взаимный контроль.

Методы контроля 13

При ![]() системы контроля учитывается полнота и

всесторонность, регулярность и системность, объективность и валидность.

Поскольку контроль является одной из составляющих учебного процесса, то он

должен отражать его основные функции: образовательную, воспитательную и

развивающую. К этим требованиям следует добавить дифференцированный подход,

развитие и использование функции самоконтроля.

системы контроля учитывается полнота и

всесторонность, регулярность и системность, объективность и валидность.

Поскольку контроль является одной из составляющих учебного процесса, то он

должен отражать его основные функции: образовательную, воспитательную и

развивающую. К этим требованиям следует добавить дифференцированный подход,

развитие и использование функции самоконтроля.

Паанота и всесторонность обеспечиваются созданием комплекса проверочных, самостоятельных и контрольных работ по всем разделам и темам, включенным в учебную программу, с учетом требований к уровню подготовки.

Регулярность и системность связаны с соблюдением периодичности и непрерывности контроля на всех этапах обучения. Непрерывная система контроля позволяет отслеживать динамику усвоения знаний, обеспечивает оперативную коррекцию результатов обучения.

Объективность и валидность являются основными характеристиками системы контроля, их наличие гарантирует качество и повышает достоверносљ полученной в ходе контроля информации.

![]() В процессе контроля осуществляется проверка усвоения и

понимания терминов, принципов и понятий, смысла концепций, научных знаний и

открытий, а таюке освоения практического опыта и приемов работы как

специальных, так и общих, организации и штанирования деятельности личной и в

составе коллектива. Таким образом, реализуется триединая задача обучения:

образование, развитие и воспитание.

В процессе контроля осуществляется проверка усвоения и

понимания терминов, принципов и понятий, смысла концепций, научных знаний и

открытий, а таюке освоения практического опыта и приемов работы как

специальных, так и общих, организации и штанирования деятельности личной и в

составе коллектива. Таким образом, реализуется триединая задача обучения:

образование, развитие и воспитание.

Ди*ренциаци контроля обусловлена необходимостью учитывать различие в способностях учащихся при восприятии и усвсрнии учебного материала. Дифференцированный подход реализуется путем создания многоуровневой системы контроля и разработки критериев оценки результатов обученности для каждого уровня. Один из аспектов гуманистического взгляда на дифференцированный контроль заыючается в том, что задания мош быть. всем предложены одинаковые, а степень помощи учителя при их выполнении — различная.

Большую роль в настоящее время способность учащегося самостоятельно оценивать свои знания и умения, корректировать их в соответствии с требованиями к уровню подготови. Разумное сочетание контроля и самоконтроля усилит эффективность проводимых контролирующих мероприятий.

Система контроля, разработанная в соответствии с вышеперечисленными требованиями, должна использовать адекватные и разнообразные методы с учетом возрастных особенностей обучаемых, специфики изучаемого материала и других особенностей учебного процесса.

![]()

Целесообразное и разумное сочетание методов обеспечит продуктивность и эффективность системы контроля.

Учитывая, что информатика сравнительно молодой предмет в школе, контроль осуществляется чаще всего фрагментарно, без учета требований к уровню подготовки учащихся. Бессистемность и нерегулярность проводимых контролирующих мероприятий часто сводит на нет все усилия по обучению. Огсутствие четко выработанных критериев оценки, показателей уровней обученности приводит к субъективизму в оценивании результатов. И, наконец, эти критерии и способы должны быть известны учащимся до проведения контрольной работы, а не во время или после нее.

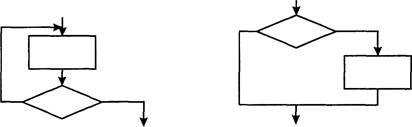

Предлагаемая модель непрерывного контроля не претендует на роль образовательного мониторинга по информатике, однако использует его идеи и некоторые принципы, а прежде всего, объективность, систематичность и открытость.

Непрерывное отслеживание результатов продвижения учащегося от незнания к знанию, оценка динамики развития каждого из них, регулярное проведение контролирующих мероприятий, разработка системы оценивания результатов и доведение ее до сведения учащихся, накопление информации по результатам контроля и анализ этих данных, использование различных методов контроля с учетом общей цели обучения — наиболее важная задача последующих этапов развития информатики.

Система заданий, задач, проектов, контрольных и проверочных

работ, тестов на разных этапах обучения, в зависимости от опыта и созданной

учебнометодической базы, может быть взята за основу или ”встроена” в модель

контроля учителя (методиста). Она может быть адаптирована с учетом специфики

курса информатики и требований к уровню подготовки, а затем расширена и

дополнена новыми разработками. Структуризация материала выполнена таким

образом, чтобы модель была открытой шля совершенствования и развития. ![]()

В табл. l.l предлагается вариант организации непрерывного контроля по одному из основных разделов школьной программы “Обработка текстовой информации” (содержательная линия ”Информационные и коммуникационные технологии“).

Вьщелим четыре основные точки, где предусматривается целенаправленное обучение в рамках школьной программы по данной теме: 3, 6, 8 и 10 классы. В зависимости от точки входа в обучение могут быть другие варианты.

Очень важно планировать работу с текстом не только в часы, предусмотренные учебной программой, но и на протяжении всего периода обучения, используя межпредметные связи.

![]() Таблица 1.1. Вариант организации

непрерывного контроля

Таблица 1.1. Вариант организации

непрерывного контроля

|

Класс |

Уровень подготовки |

Содержание обучения или виды заданий для выполнения вне учебной программы |

Кол-во часов по программе* |

Контроль |

||

|

|

Опер.** |

Итог. |

||||

|

2 |

|

Клавиатурные тренажеры |

|

|

|

|

|

з |

Исходная грамотность |

• Элементарные приемы ввода и редактирования: перемещение по тексту, добавление или удаление символов. • Фрагменты форматирования (выравнивание, измењние размера и цвета шрифта) |

|

|

5 |

|

|

4 |

|

Проекты. Сообщения |

|

|

|

|

|

|

|

Проекты. Сообщения. Электронные письма |

|

|

|

|

|

6 |

Элементарная грамотность |

Ввод и редактирование (15—20 слов). Осювные операции над текстом (копирование, перемещение, удаление). ()ct0Bl-— приемы форматирования (выравжвание, списки, размер и стиль шрифтов). Вставка графических объектов |

|

1 |

|

8 |

|

7 |

|

Проекты. Сообщения. Электронные письма. Телеконференции. Письменные контрольные работы |

|

|

|

|

|

Класс |

Уровень подготовки |

Содержание обучения или виды заданий для выполнения вне учебной программы |

Кол-во часов по программе• |

Контроль |

|||

|

Вход.** |

|

Итог. |

|||||

|

8 |

|

Основы технологии ввода и редактирования (120—150 слов). Выполнение групповых операций (при копировании, перемещении, удалении). • Форматирование (шрифты, списки, колонки, рамки, интервалы). Вставка объектов. Знакомство с гипертекстом. Р±та с двужи документами одювреквнно. Элементы оформления |

8—10 |

1 |

|

10 |

|

|

9 |

Функциональная грамотность |

Проекты. Рефераты. • Отчеты. • Дооады, сообщения. Электронные письма. Телеконференции |

|

|

|

Зачет, экзамен |

|

|

10 |

Допрофессиональная и общекультурная комгютентность |

• Технология обработки текста. Гипертекстовая технология. Работа с мюгостраничными и сложными документами, включающими внедренные объекты. |

|

1 |

|

12 |

|

![]() Таблица 1.1 (продолжение)

Таблица 1.1 (продолжение)![]()

Таблица 1.1 (окование)

|

Класс |

Уровень подготовки |

Содержание обучения или виды заданий для выполнения вне учебной программы |

Кол-во часов по программе“ |

Контроль |

||

|

|

|

Итог. |

||||

|

10 (окончание) |

|

• Форматирование страниц (нумерация, колонтитулы). Таблицы со сложными заголовками. Форматирование абзацев (межстрочные интервалы и пр.). • Стили, шаблоны, сноски, оглавления |

|

|

|

|

|

11 |

|

Проекты. Рефераты, доклады, отчеты, сообщения к семинарам, конференциям. • Переводы (программы-переводчики). • Публикации в Интерњте. • Участие в телеконференциях. • Электронная почта |

|

|

|

экзамен |

• В графе ИКол-во часов по программе“ указывается примерюе количество часов по данной теме, предусмотренных базовой программой обучения. В зависимости от точки входа в обучение указанная тема может быть пройдена в разных классах. Учитель может адаптировать предложенный вариант в соответствии с конкретными условиями.

** В графах ”Вход.” и ”Опер." указаны номера учебных часов (уроков), на которых рекомендуется проводить проверку уровня подготовки по отдельным содержательным фрагментам.

Например, в рамках проектов по любым темам, и не только по

информатике, разрабатывать задания, связанные с набором, редактированием,

форматированием и оформлением текста (рекламный листок, сообщение, доклад,

отчет и пр.). Можно включать подготовку рефератов по любым предметам, доиадов,

рецензий. Очень полезными бывают письменные контрольные работы в электронном

виде (задания такого типа: добавить нужные по смыслу слова, дополнить текст

примерами и пр.). Существуют еще возможные варианты работы с текстом —

оформление стендов, подготовка заметок в газету и доводка их до печати в виде

твердой копии (на бумаге) или подготовка электронных сообщений (публикация в

Интернете, участие в телеконференциях, переписка по электронной почте,

подготовка материалов для ![]() и пр.).

и пр.).

В зависимости от ситуации учитель информатики может занимать пассивную позицию (наблюдатель) или играть активную роль (эксперт, консультант). Он может быть экспертом, который выставляет свою оценку за работу с текстом, или консультантом, который рекомендует, как лучше выполнить ту или иную работу, высказывает свое мнение по поводу того, насколько качественно она выполнена и др.

Следует обязательно предусмотреть и запланировать часы для обобщения и повторения по данной теме в 9 и •ll классах, а затем проконтролировать уровень и степень подготовки учащихся по технологии обработки текстов. В графе ”Итог” указан вид итогового контроля (зачет или экзамен).

Глава 2

Оперативный контроль является основным средством управления обучением, так как в его основе лежит оценка уровня подготовки и коррекция знаний, умений и навыков в рамках изучаемой предметной области. Роль и значение оперативного контроля в процессе обучения очень важны, но только при условии регулярности и систематичности.

Обучение, контроль и коррекция результатов являются основными шагами в образовательном цикле для продвижения от незнания к знанию, начиная с первых лет занятий. Чем меньше возраст обучаемых, тем короче должны быть циклы.

Учащиеся в период начального обучения курсу информатики в рамках оперативного контроля встретятся с различными формами контроля, познакомятся с тестами, контрольными и самостоятельными работами.

В каждом случае учитель должен добиваться полного понимания учеником предстоящей работы и осмысления своих действий для ее выполнения.

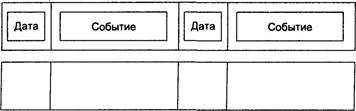

Уровень обученности учащихся определяют по результатам контрольных работ, которые проводятся индивидуально, в группе или коллективно [1]. Для младших школьников работы второго и третьего типа применяют редко, так как в этом возрасте еще слабо развиты навыки коммуникации и планирования работы в туппе. Полученная информация используется педагогом в целях проверки и коррекции знаний, умений, навыков учащихся, обеспечения их самопроверки, а также для анализа собственной деятельности, уточнения методов работы. Для этого предлагаются задания по проверке знаний, фактов, событий, хронологии и умений решать задачи.

Самостоятельная работа — деятельность учащихся, осуществляемая как по заданию, так и по собственному желанию, без непосредственной посторонней помощи (Большая Советская Энциклопедия). Такая работа имеет ог20

![]()

ромное значение для развития мышления учащихся, воспитания у них интереса к предмету, выработки умений и навыков самообразования [21]. Учитель организует, наблюдает и проверяет самостоятельную работу учащихся. Организация самостоятельной деятельности учащихся включает несколько важных элементов, главный из которых — планирование самостоятельной работы, реализующее ее непрерывность, упорядоченность и определенную последовательность в обучении. В соответствии с этим, учителем намечается система самостоятельных работ, которая обеспечивает успешное усвоение основных идей (понятий) темы, и самое важное — формирование предметных и общеучебных умений. Нижний уровень планирования — это определение места самостоятельной работы в структуре конкретного урока, выбор оптимального сочетания этой работы с изложением материала учителем.

Тестирование применяется на всех этапах учебного процесса. С его помощью эффективно обеспечиваются предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости [11. При проверке определяются, прежде всего, пробелы в знаниях, что очень важно для дальнейшего обучения. Именно на этом основывается индивидуальная работа с обучаемыми по предупреждению неуспеваемости.

Учитель должен иметь в виду, что в пропедевтическом курсе возможны и другие виды контроля [18].

Итоговый учет успеваемости проводится в конце каждой четверти и по завершении учебного года. Учащиеся должны знать, что процесс усвоения имеет свои временные границы м должен закончитыя определенным результатом, который будет оцениваться. Это означает, что кроме контроля, который выполняет функцию обратной связи, необходим другой вид контроля, который призван дать представление о достигнутых результатах. Этот вид контроля обычно называют итоговым. Итог может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или отдельного раздела.

Особым видом контроля является комплексная проверка. С ее помощью устанадпивается способность обучаемьи применять полученные при изучении различны учебньи предметов знания, умения для решения практических задач. Главная функция комплексной проверки — определение качества реализации межпредметных связей, пракгическим критерием которой чаще всего выступает способность обучаемых объяснять явления, процессы, события, опираясь на комплекс сведений, почерпнугых из всех изученных предметов.

В последнее время возраст учащихся, изучающих курс информатики, становится все меньше и меньше. Информатика из старших кпассов пришла сначала в среднее звено, а затем и в начальную школу. Учащиеся младшей

школы имеют свои особенности психологического развития. Это период впитывания и накопления знаний — период усвоения по преимуществу [2]. Характерные особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность. Их следует учитывать в процессе преподавания курса информатики. В процессе учебной работы, с первых дней обучения в школе, происходит совершенствование знаний ребенка. При этом особое значение приобретает своевременная коррекция знаний учащихся.

Как уже было отмечено, учащиеся в пропедевтическом курсе впервые сталкиваются с различными формами контроля знаний. Особенностью оперативного контроля является то, что учащиеся должны не только предъявить свои знания, но и овладеть различными формами проверки знаний. Задача педагога — дать точное представление об организации проверки знаний в той или иной форме, объяснить требования к ученику и его возможные действия в рамках проводимого контроля.

Еще одной особенностью проведения оперативного контроля является то, что предлагаемые учащимся работы не должны содержать таких заданий, с которыми дети не сталкивались в учебном процессе до момента контроля. Именно поэтому (для проверки усвоения минимального объема знаний в рамках пропедевтического курса) в контрольные работы могут быть включены задания, аналогичные заданиям самостоятельных работ. Если в работу включено задание творческого плана или имеющее интегративный межпредметный характер, то его следует оценить особо: учитель может на словах или отметкой вьщелить самое интересное решение, самое короткое, самое аккуратное, выполненное быстрее всех и т. п.

При организации оперативного контроля в пропедевтическом курсе можно придерживаться следующей системы:

О в начале учебного года (кроме первого года обучения) проводится предварительное выявление уровня знаний обучаемых по важнейшим элементам курса предшествующего учебного года;

О такая проверка возможна и уместна и в середине учебного года, когда начинается изучение нового раздела;

О предварительная проверка сочетается с так называемым компенсационным обучением, направленным на устранение пробелов в знаниях, умениях;

О текущая проверка проводится в процессе изучения темы; методы и формы такой проверки могут быть различными, они зависят от таких факторов, как содержание учебного материала, его сложность, возраст и уровень подготовки обучаемых, конкретные условия;

О при изучении темы возможна и повторная проверка, которая способствует упрочению знаний, параллельно с изучением нового материала учащиеся повторяют пройденное ранее;

О периодическая проверка определяет

уровень знаний, умений обучаемых по целому разделу или значительной теме курса.

Цель такой проверки — определение качества усвоения учащимися взаимосвязей

между структурными элементами учебного материала. Главные функции периодиче![]() ской

проверки — систематизация и обобщение.

ской

проверки — систематизация и обобщение.

![]()

О элементы повторения материала изучаемой темы (учитель останавливается на особо значимых моментах);

О организационный момент: учащимся выдаются тетради для контрольных работ или задания-прописи для ведения необходимых записей, дети получают задания на карточках или в каком-то другом виде;

О учитель проводит необходимый инструктаж, дает пояснения по содержанию и формулировкам заданий;

О учащиеся выполняют задания предложенной работы;

О учитель проводит подведение итогов изучения темы и, по возможности, урока: это не обязательно оглашение оценок, учитель останавливается на понимании ключевых моментов изучаемой темы, на тех заданиях, которые вызвали много вопросов, можно также назвать правильные ответы в заданиях.

Как правило, уроку с контрольной работой ”предшествует урок повторения, а после контрольной работы проводится специальный урок для анализа выполненной работы и коррекции знаний учащихся. На последнем уроке учитель и объявляет оценки за контрольную работу, если не было возможности это сделать сразу же на уроке с контрольной работой.

Для проведения самостоятельной работы ”обычно не используется целый урок, особенно для учащихся начальной школы требуется смена деятельности во время урока. Поэтому учитель сам определяет место самостоятельной работы в плане урока. Это зависит от целей, которые ставит перед собой учитель. Если он хочет проверить, как учащиеся выполнили домашнее задание и подготовились к уроку, то он проведет самостоятельную работу в начале урока. Если необходимо проверить, насколько ученики поняли новый материал, он проведет работу в середине урока после своего объяснения. Если учитель проводит коррекцию знаний, то лучше организовать самостоятельную работу в конце урока после проведенного закрепления материала.

Особое внимание учитель должен уделить контролю знаний с помощью тестирования. Это наиболее формализованный способ оценивания знаний. При проведении тестирования большое значение имеет инструктаж учителя. Педагог должен объяснить детям, куда и в каком виде они должны записать ответы. Важно, что тестовые задания моу иметь одно или несколько правильных решений. Ученикам об этом обязательно сообщается до начала работы. Очень внимательно учитель должен отнестись к тестовым заданиям в виде свободно формулируемого ответа и подбора пары (соответствия). Дети должны точно знать, что от них требуется. Для проведения тестовых заданий возможно использование компьютера. В этом случае учитель должен с особой тщательностью проинструктировать учащихся, как выполнять задание.

В следующих разделах этой главы будут рассмотрены задания для организации оперативного контроля знаний учащихся в рамках пропедевтического курса (2—6 класс).

Материалы предложены в соответствии с модульной структурой пропедевтического курса информатики, учитывающей возрастные особенности учащихся и возможное начальное включение “в изучение курса информатики: О 2—4 класс; О 5—6 класс.

В рамках оперативного контроля для каждой возрастной группы приводятся примерные задания для проведения проверочных и контрольных работ. Задания представлены в разделах по темам, изучающимся в пропедевтическом курсе информатики. В каждом разделе формулируются цели изучения данной темы и приводятся тексты работ. По каждой проверочной и контрольной работе приводится комментарий для учителя с пояснениями по организации работы и содержанию заданий, а таюке материалы для работы учащегося, имеются ответы к заданиям.

Задания данного раздела учитель может использовать для текущей и повторной проверки знаний по изучаемой теме, а таюке для самостоятельной работы учащихся.

Предложенные работы тематического контроля сгруппированы в соответствии с основными линиями курса информатики, которые реализуются дальше в среднем и старшем звеньях [22, 5, 4, 24] и вьщержаны в рамках упражнений по одному из распространенных курсов информатики в начальной школе [16, 27, 28, 29]. Но учитель может использовать в своей работе любой из рекомендуемых курсов по информатике [20] и в праве изменять последовательность работ и корректировать условия заданий.

Целью изучения этой темы является знакомство учащихся с видами информации, которую может воспринимать человек: зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной и вкусовой.

В ходе изучения темы учащиеся знакомятся с различными информационными процессами.

Данная тема изучается в течение всего пропедевтического курса, как правило, в первой четверти. Учитель строит обучение по спирали, расширяя постепенно объем материала и углубляя уровень изучения.

Проверочная работа ГК 1 ПБуква и слово“ Комментарии дм учителя.

Цель работы — закрепить представление о букве и проверить, понимают ли учащиеся, что слово состоит из букв и имеет смысл.

Работа включает два задания. С помощью первого задания осуществляется предварительное выявление уровня знаний обучаемых о букве, составе буквы, т. е. повторный контроль, так как с буквами ученики работали в первом ючассе. Второе задание реализует текущий контроль по изучаемой теме.

Эту работу проводят для 2 wracca, но можно использовать и в начале следующего года обучения (3 класс) для предварительной проверки знаний учащихся по теме.

Задания представ.лены в виде теста с несколькими вариантами ответов и выдаются в печатном виде на отдельных листочках. Учащиеся должны отметить правильный ответ в квадратике слева. Выполнение этой работы формирует умение работать с тестами, правильно организовать работу с ними, научиться записывать ответ.

Данная работа может быть предложена учащимся на втором уроке изучения темы. Проводить ее следует после фронтального повторения, т.е. через 15— 20 минут от начала урока. Длительность работы около 5—7 минут.

После того как работы будут собраны, желательно провести обсуждение правильных ответов. Если у учителя нет возможности объявить результаты работы на этом же уроке, то на следующем уроке следует отметить не только правильность самих ответов, но и аккуратность выполнения работы.

Материалы для работы учащегося.

Задание 1.

Отметь букву, в которой есть указанный элемент ![]()

Задание 2.

Выбери цепочку букв, имеющую смысл:

о озновк•, О УРОК; О САГ; о одм.

Ответы: Ю, УРОК.

Проверочная работа N9 2 ”Смысл слова“ Комментарии для учителя.

Цель работы — закрепить представление о слове как цепочке букв, имеющей смысл, т. е. несущей информацию.

Эта работа проводится в начале второго года обучения (3 класс) и может быть использована не только для текущего контроля, но и для повторения и обобщения в следующем году (4 класс).

Задание вьщается в печатном виде на отдельном листочке и выполняется здесь же, что позволяет провести работу за 5—7 минут.

Учитель должен учесть, что надо вьщелить время после окончания работы на обсуждение правильных ответов.

Материалы для работы учащется.

Задание 1.

Выбери цепочку букв, которая несет информацию. Отметь нужное галочкой:

О ЛЕС; а мдо•, о сод; О БОНЕ.

Задание 2.

Переставь слоги так, чтобы получилось слово:

МА-ФОР-Я-ИН-ЦИ ![]()

Ответы: ЛЕС, ИНФОРМАЦИЯ.

Проверочная работа З ”Порядок букв” Комментарии для учителя.

Цель работы — закрепление представления о букве и слове, а также проверка представлений учащихся об алфавите.

Задание вьщается в распечатанном виде. Эта работа содержит больше заданий, чем предьщущие работы. Время выполнения задания до 10 минут. Работу можно предложить детям как в начале, так и в конце урока, но, в любом случае, обязательно обсудить правильное решение.

Материалы для работы учащегося.

Задание 1.

Вставь пропущенные буквы, чтобы получилось слово: И ФО МА КА Задание 2.

Переставь буквы так, чтобы получилось слово:

О АРНАКТИ ![]()

О ЕЧРЬ![]()

Задание 3.

Расположи буквы в алфавитном порядке и прочитай слово:

![]()

Ответы: ИНФОРМАТИКА; КАРТИНА, РЕ%,• МОХ.

Осюрагивный

![]()

Проверочная работа ГК 4 “Виды информации“ Комментарии для учителя.

Цель работы — обобщить знания учащихся о видах информации, которую воспринимает человек, и систематизировать их.

Работа предназначена ши текущего контроля при изучении темы на третьем году обучения (4 класс), а таюке может быть использована при итоговом повторении в конце учебного года.

Работа проводится после закрепления материала. Длительность работы 5— 7 минут. Учащимся предлагается тест для выбора из вариантов одного правильного ответа. Учитель дает необходимую инструкцию. Предлагаемый вариант может быть в печатном виде или возможно использование компьютерного теста.

Материааы для работы учащегося.

Задание 1.

Определи вид информации:

ДИКТОР ЧИТАЕТ ПРОГРАММУ ПЕРЕДАЧ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ![]()

О зрительная;

О вкусовая;

О слуховая; О обонятельная; О осязательная.

Задание 2.

Определи вид информации:

ЗАПАХ ЦВЕТОВ

О зрительная;

О слуховая;

О обонятельная; О осязательная; О вкусовая.

Ответы: слуховая; обонятельная.

Проверочная работа N2 5 “Объем информации“

Комментарии для учителя.

цель работы — проверка представ.пений учащихся о сообщении, его информационном объеме и единицах измерения.

![]()

Учащиеся к этому моменту должны иметь представление о передаче информации в форме сообщения, о важности оценки объема информации при передаче сообщения по каналам связи, о различных единицах измерения информации. Учащиеся используют для определения объема информации алфавитный подход, при котором необходимо подсчитать количество символов в сообщении, включая все знаки препинания и пробелы. При этом каждый символ имеет объем, равный I байту.

Работа проводится на третьем году обучения (4 класс). Работу можно провести для текущей проверки, а таюке при итоговом повторении.

Задание может быть предложено учащимся как в печатном виде, так и в компьютерном варианте. Первое задание является тестовым со свободно формулируемым ответом, а второе — с выбором одного правильного ответа. Длительность работы — до 10 минут. Работу можно предложить как в конце, так и в начале урока после проведенного устного фронтального повторения.

Материалы для работы учащегося.

Задание 1.

Определи информационный объем сообщения:

ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МАШИНА, СОЗДАННАЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ,

НАЗЫВАЛАСЬ МЭСМ ![]() байт.

байт.

Задание 2.

Подсчитай информационный объем сообщения: ВАСЯ ПОЛУЧИЛ ОТМЕТКУ “ОТЛИЧНО“

о 27;

о 28; о 25.

О Ответы: 69 байт; 30.

Контрольная работа N2 1 “Информация: буква, слово, смысл слова” Комментарии дм учителя.

Цель работы — проверка представлений учащихся о букве, слове, алфавите. Учащиеся уже понимают, что буквами обозначают звуки при письме, что порядок букв в цепочке влияет на смысл слова. Слово рассматривается как цепочка букв, имеющая смысл. В то же время рассматривается порядок букв не только в слове, но и в алфавите.

![]()

Работа предназначена для учащихся первого года обучения. Задания могут быть подготовлены в печатном виде.

Длительность работы — до 20 минут. Работу можно предложить в конце урока после проведенного устного фронтального повторения.

Материалы для работы учащегося.

1. Вставь пропущенные буквы, чтобы получилось слово:

![]()

2. Переставь слоги так, чтобы получилось слово:

ФОР — КА — МА — ТИ — ИН

![]()

3. Расположи буквы слова в алфавитном порядке:

КЛАСС![]()

4. Отметь верное кружочком:

• полученное слово имеет смысл;

• полученное слово не имеет смысла.

5. Какими буквами можно записать шелест травы:

![]()

Ответы: ПРИНТЕР, МЕНЮ; информатика; Аклсс, нет; ш-ш-ш.

Контрольная работа N2 2 “Информация и ее виды“

Комментарии для учите..м.

цель работы — проверка представлений учащихся о букве, слове, видах информации.

Обобщается представление учащихся о слове как осмысленной цепочке букв, несущей информацию. Учащиеся должны иметь представление об информации, которую воспринимает человек посредством органов чувств, уметь в примерах определять ее вид.

Задание предназначено для второго года обучения (3 класс), может быть предложено учащимся в виде распечатанного теста.

Длительность работы — до 20 минут. Работу можно проводить в конце урока после проведенного устного фронтального повторения.

Материмы для работы учащегося.

1.

![]() слово и вставь пропущенные буквы:

слово и вставь пропущенные буквы:

![]()

2. Переставь буквы так, чтобы получилось слово:

БЩСООЕЕНИ![]()

зо

![]()

3. Обведи правильное кружочком:

• слово имеет смысл и несет информацию;

• словом является цепочка букв, которая имеет смысл;

• слово имеет смысл, но не содержит информации;

• слово не имеет смысла, но содержит информацию.

4. Отметь кружочком вид информации, которую воспринимает человек:

![]() текстовая;

текстовая;

![]() осязательная;

осязательная; ![]()

![]() числовая;

числовая; ![]() зрительная;

зрительная; ![]() вкусовая;

вкусовая; ![]() графическая.

графическая.

Ответы: СИМВОЛ; СООБЩЕНИЕ; 1 и 2; осязательная, зрительная, вкусовая.

Контрольная работа N2 З ”Информация: виды, объем“ Комментарии для учителя.

Цель работы — проверка представлений учащихся о видах информации, информационном объеме.

Учащиеся ДОЈЖНЫ иметь представление об информации, которую воспринимает человек посредством органов чувств, уметь определять ее вид в примерах. Учащиеся используют при подсчете объема информации алфавитный подход, при котором необходимо подсчитать количество символов в сообщении, включая все знаки препинания и пробелы.

Задание предназначено для третьего года обучения (4 класс) и может быть предложено учащимся в печатном виде.

На работу отводится не более 20 минут. Ее можно провести в конце урока после проведенного устного фронтального повторения.

Материалы для работы учащегося.

1. Определи и отметь вид информации:

РИСУНОК

![]() зрительная;

зрительная;

![]() вкусовая;

вкусовая;

![]() слуховая;

слуховая;

![]() обонятельная;

обонятельная;

![]() осязательная.

осязательная.

![]()

2. Определи и отметь вид информации:

ГРОМ ![]() зрительная;

зрительная;

![]() слуховая;

слуховая;

![]() обонятельная;

обонятельная;

![]() осязательная;

осязательная;

![]() вкусовая.

вкусовая.

3. Определи и отметь информационный объем сообщения: ПЕТЯ, САША И СВЕТА — МОЛОДЦЫ!

![]() 29;

29; ![]() 25.

25.

Ответы: зрительная; слуховая; 29.

Целью изучения данной темы является знакомство учащихся с различными видами информации (текстовая, числовая, графическая) и способами ее представления.

Учащиеся должны получить представление о кодировании информации различными способами и о закономерностях ее представления.

Учащиеся должны понимать, что одну и ту же информацию можно представлять различными способами: текстом, числом, рисунком. Например, количество учеников в классе можно представить числом 25, текстом “двадцать пять”, а можно нарисовать портреты учеников или сделать фотографию класса.

Учащиеся должны научиться отличать формы представления информации.

Графическая информация представляется с помощью рисунков, картинок, фотографий, схем,

При работе с числовой информацией следует обратить внимание на закономерность расположения чисел на числовом луче. Учащиеся работают с понятиями “левее”, Нменьше“, ”правее", ”больше". Использование числового луча позволяет продемонстрировать возможность представления числовой информации графически и наоборот.

При работе с текстовой информацией следует особое внимание обратить на использование алфавита, закономерности представления текстовой инфор-

![]()

мации в соответствии с алфавитным порядком. Использование алфавита помогает представить текстовую информацию с помощью чисел и наоборот. Можно использовать как прямую замену (буква заменяется порядковым номером), так и различные сдвиги. Например, можно заменить букву на следующую за ней или предьщущую букву или номер буквы.

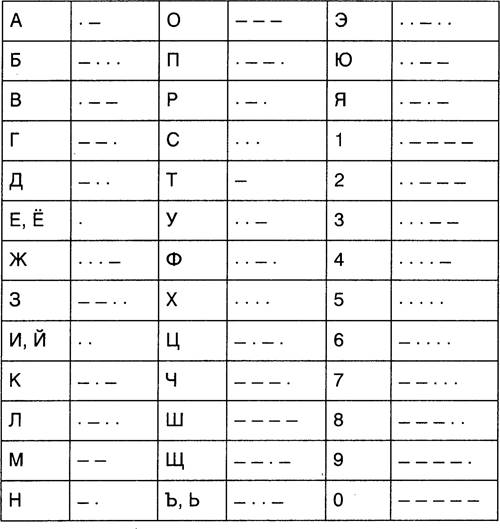

Особое внимание учитель должен обратить на двоичное кодирование информации. В дальнейшем курсе информатики учащиеся встретятся со способами кодирования текстовой информации. На данном этапе учащимся достаточно научиться использовать для кодирования кодовые таблицы. В приложении приведена таблица соответствия русских заглавных букв их двоичным кодам (см. табл. П2).

Для работы с числовой информацией используется прием, который известен как ”черный ящик“. Он позволяет преобразовывать (кодировать) информацию по различным законам (правилам). Учащиеся преобразуют входную информацию по определенным правилам или, наоборот, формулируют правило, по которому кодировалась информация, сравнивая информацию на входе и выходе. Этот прием можно использовать и при работе с текстовой информацией.

На выявление закономерности представления информации

предлагаются задания в виде рядов. Учащиеся выявляют правило преобразования

исходной информации и применяют его для получения следующих элементов ряда.

Ряды могут быть ![]() (фигурные), числовые, текстовые.

(фигурные), числовые, текстовые.

Проверочная работа N2 1 ”Порядок букв слова“

Комментарии для учителя.

цель работы — проверить представление учащихся о кодировании информации, многообразии способов ее представления.

Работа проводится для учащихся первого года обучения (2 класс).

Порядок букв рассйатривается с нескольких позиций. Во-первых, анализируется порядок букв в алфавите. Каждой букве ставится в соответствие ее порядковый номер в алфавите. Это соответствие используют при кодировании информации этим способом. Во-вторых, разбирается порядок букв в слове, от которого зависит наличие смыслового содержания. Слово рассматривается как цепочка букв, которая имеет смысл.

Работу можно выполнить как в начале, так и в конце урока в «честве повторной проверки. Материал представляется в распечатанном варианте. Длительность работы — 5—7 минут.

Учащиеся должны быть обеспечены таблицей соответствия букв алфавита их порядковым номерам (см. табл. П1).

![]()

Материалы для работы учащегося.

Задание 1.

По номерам букв в алфавите напиши слово:

![]()

Задание 2.

1. Запиши эти буквы в алфавитном порядке и прочитай слово:

![]()

2. Отметь верное:

• получилось слово;

• не получилось слова.

Ответы: буква; ночь, 1.

Проверочная работа ГК 2 'Виды информации“

Комментарии для учителя.

Цель работы — проверить представления учащихся о видах информации по способу ее представления, а таюке закрепить навыки работы с числовой, графической и текстовой информацией.

Работа может быть предложена учащимся первого года обучения (2 класс) в качестве текущей проверки, а таюке в рамках обобщения и систематизации.

Материалы предоставляются ученикам в виде бланка, на котором выполняется задание. Работа объемная по содержанию. Длительность ее выполнения около 15 минут. На усмотрение учителя работу можно провести, разбив ее на несколько уроков.

Первое задание касается работы с числовой информацией. Ответы учащиеся записывают на специально созданных линейках.

Второе задание направлено на работу с графической информацией. Учащиеся выявляют закономерность составления групп графических объектов и отмечают кружочком лишнюю (не соответствующую общему правилу составления закономерности).

Третье задание направлено на работу с текстовой информацией. Учащиеся еще раз вспоминают о том, что сообщение передается текстом, но может быть выражено и графически. Это задание носит творческий характер. Учитель должен похвалить учащихся, которые с ним справятся.

Материалы для работы учащегося.

Задание 1.

1. Рассмотри числовой луч (рис. 2.1).

![]()

о 1 2 з 4 5 6 7 8

Рис. 2.1. Числовой луч

2. Запиши числа, которые:

•

левее числа 2 ![]()

•

меньше числа 3 ![]()

![]() правее числа 6

правее числа 6 ![]()

•

![]() больше числа 7 Задание 2.

больше числа 7 Задание 2.

Отметь крестиком лишнюю группу объектов:

доод до д • Задание 3.

Придумай сообщение и представь его в виде текста и рисунка.

Ответы: 0, 1; 0, 1, 2; 7, 8; 8; четвертая группа (у нее закрашен круг, а не квадрат).

Проверочная работа N2 З 'Виды информации” Комментарии дм учителя.

Цель работы — проверить знание учащихся видов информации по способам ее представления.

Работа может быть использована для тематического контроля или при подготовке к контрольной работе по теме. Эта работа рекомендуется для угорого года обучения (3 класс), так как в первый год рассматривается классификация видов информации только по способам восприятия ее человеком. В предьщущем классе учащиеся знакомились с классификацией информации по способу восприятия ее человеком, т. е. рассматривали зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную и осязательную информацию. Во второй год обучения рассматривают классификацию информации по способу ее представления, т. е. текстовую, графическую, числовую, звуковую. Учащиеся должны уметь различать эти виды информации.

Первое задание выполняется по образцу. Второе и третье задания имеют тестовый характер. Учащиеся должны выбрать один правильный ответ из предложенных. Учитель должен дать четкую инструкцию для выполнения заданий.

Задание можно предложить как в распечатанном виде, так и в компьютерном варианте.

Продолжительность работы около 10 мину, проводится в конце урока после этапа закрепления и обобщения знаний учащихся по теме.

Материааы для работы учащегося.

Задание 1.

Отметь гиочкой, какая бывает форма представления информации:

О числовая; О обонятельная;

О осязательная;

О текстовая;

Зацание 2.

1. Определи вид информации в предложении:

”Первая электронная вычислительная машина была создана в нашей стране под руководством С. А. Лебедева”.

2. Отметь нужное кружочком:

![]() звуковая ;

звуковая ; ![]() текстовая ;

текстовая ;

![]() ЧИСЛОВая;

ЧИСЛОВая;

![]() графическая.

графическая.

Задание 3.

1. Определи вид информации:

7235

2. Отметь нужное кружочком:

![]() ТЕКСТОВИ ;

ТЕКСТОВИ ; ![]() числовая ;

числовая ;

![]() графическая.

графическая.

Задание 4.

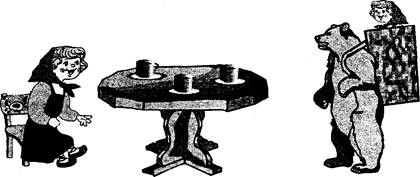

1. Определи вид информации на рисунке (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Вид информации

2. Отметь нужное кружочком:

![]() текстовая ;

текстовая ;

![]() Ч И СЛОВИ;

Ч И СЛОВИ; ![]() графическая.

графическая.

Проверочная работа N2 4 ”Кодирование информации“ Комментарии для учителя.

Цель урока — проверить понятие учащихся о способах представления информации и многообразии вариантов ее кодирования. Кроме того, работа позволяет закрепить навыки кодирования и декодирования информации.

В этой работе из всех способов кодирования представлены кодирование с помощью алфавита и двоичное кодирование.

Проверочную работу можно провести для учащихся третьего

года обучения (4 класс) в рамках текущего контроля или итогового повторения. ![]()

Материалы предоставляются ученикам в виде распечатанного бланка, на котором нужно выполнить задания. Кроме того, выдается таблица соответствия букв алфавита их порядковым номерам (см. табл. П 1) и кодовая таблица символов компьютерного алфавита (см. табл. П2).

Работа объемная по содержанию. Продолжительность ее выполнения около 15 минут. На усмотрение учителя эту работу можно провести, разбив ее на несколько уроков.

Материалы для работы учащегося.

Задание 1.

Прочитай сообщение, для кодирования которого использовали ”сдвиг” на предыдущую букву алфавита: Р ОПЯЖГМЗЙНЛ!

![]()

Задание 2.

Запиши слово двоичным кодом: КОМПЬЮТЕР

![]()

Задание 3.

Прочитай сообщение:

![]()

![]()

Комментарии для учителя.

цель урока — проверить понятие учащихся о способах представления информации и многообразии вариантов ее кодирования, закрепить навыки кодирования и декодирования информации.

В этой работе наряду с использованием алфавита предлагается рассмотреть и другие способы кодирования, т. е. кодирование с помощью флажковой азбуки и применение ”черного ящика”.

Работу можно провести для учащихся третьего года обучения (4 класс) в рамках текущего контроля или итогового повторения.

Материалы предоставляются ученикам в распечатанном виде с возможностью выполнить задание здесь же. Учащиеся должны быть обеспечены таблицей флажковой азбуки (см. табл. П4).

Первое задание направлено на работу с текстовой и графической информацией, второе — с числовой.

Длительность работы около 10 минут.

Материааы для работы учащегося.

Задание 1.

1. Расположи буквы в алфавитном порядке и прочитай слово:

ТГЕНА

![]()

2. Отметь верное гиочкой:

• слово имеет смысл;

• слово не имеет смысла.

Задание 2.

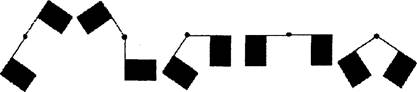

Прочитай сообщение, переданное флажковой азбукой (рис 2.3).

Рис. 2.3. Сообщение, переданное флажковой азбукой

![]()

Задание 3.

Входная информация Выходная информация

5 6

27 38

![]() 22

22

58 ![]() 135

135 ![]()

О Запиши правило:

![]()

Ответы: АГЕНТ; МОЛОДЕЦ; 69, 246, каждая цифра числа заменяется слеДующей за ней.

Проверочная работа NQ 6 “Закономерности в представлении информации“

Комментарии дм учителя.

Цель работы — закрепить навыки работы с разными видами информации, а таюке закономерностями ее представления.

Эту работу можно предлагать учащимся после изучения

классификации видов информации по способам ее представления (второй год

обучения ![]() класс, а таюке третий год — 4 класс) как в

качестве повторной проверки, так и в качестве предварительной перед изучением

темы. Работа может проводиться как в начале, так и в конце урока. Учащиеся

продолжают ряд несколькими символами (3—5).

класс, а таюке третий год — 4 класс) как в

качестве повторной проверки, так и в качестве предварительной перед изучением

темы. Работа может проводиться как в начале, так и в конце урока. Учащиеся

продолжают ряд несколькими символами (3—5).

Работа рассчитана на 5 минут. Материал предлагается в печатном виде.

Материалы для работы учащегося.

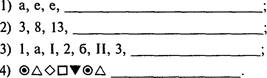

Задание.

Отгадай закономерность и продолжи.

Ответы: гласные в алфавитном порядке: и, о, у...; увеличивается на 5: ... 18, 23, 28...; перечисляются символы одного порядка (первые, вторые, третьи и т. д.): ...в, III, 4, г...; повторяются первые пять элементов.

Контрольная работа N2 1 ППредставление информации”

Учащиеся работают с 1рафической, числовой и текстовой информацией. Они должны иметь представление о кодировании, т. е. преобразовании информации из одного вида в другой. На данном этапе можно ограничиться при кодировании использованием алфавита. Для выполнения работы дети должны быть обеспечены таблицей (см. табл. П 1).

Задание предлагается д.ля учащихся первого года обучения, может быть предложено учащимся в печатном виде.

Работу продолжительностью около 20 минут можно провести после проведенного устного фронтального повторения.

Материалы для работы учащегося.

1. Отметь кружочком группу объектов, которая не подходит.

![]()

![]()

![]()

![]()

2. Рассмотри числовой луч (рис. 2.4).

![]()

о 1 2 з 4 5 6 7 8

Рис. 2.4. Числовой луч

З. Запиши числа, которые:

•

правее числа 5 ![]()

![]() больше числа 7

больше числа 7 ![]()

![]() левее числа [1]

левее числа [1]

![]()

•

меньше числа 4 ![]()

4. Напиши

слово, используя номера букв в алфавите: 24 10 22 18 1 ![]()

![]()

Контрольная работа N2 2 “Кодирование информации“ Комментарии для учитеая.

Цель работы — проверка понятия учащихся о представлении информации и способах ее кодирования.

В работе используются текстовый и числовой способы представления информации и рассматриваются способы кодирования этой информации.

Задание предлагается учащимся второго года обучения (3 класс), может быть предложено учащимся в печатном виде.

Длительность работы — до 20 минут. Работу можно предложить в конце урока после проведенного устного фронтального повторения.

Материааы для работы учащегося.

1. Прочитай сообщение, для кодирования которого использовался ”сдвиг” на следующую букву алфавита: Т РСБИЕОЙЛПО!

![]()

|

2

|

Ф

|

З 27 |

|

32 |

ф |

43 |

84 ![]()

347 Ф

Правило:![]()

3. Опадай закономерность и продолжи:

![]()

Ответы: С ПРАЗДНИКОМ!; 95, 458, так как каждая цифра заменяется слеДующей; согласные в алфавитном порядке: д, ж, з; числа через одно: 1, 13, 15.

Контрольная работа N2 З “Кодирование информации” Комментарии для учителя.

Цель работы — проверка знаний учащихся о представлении информации и о способах ее кодирования.