КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРТНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ

Лекции +2

docx

география

8 кл—11 кл +1

03.02.2017

Для школьной географии исторический подход также традиционен и имеет важное значение для формирования объективного образа территории любого ранга.Методические условия реализации исторического подхода представлены в школьном курсе географии России и при изучении географии Воронежской области.

Задача учителя не просто изложить: объемный историко-географический материал, опираясь на знания из истории, а систематизировать и обобщить его.Краеведческий подход является одни из ведущих в изучении экономических, экологических, социальных и антропогенных взаимодействий человека и природы. Большая роль в развитии краеведческого подхода принадлежит изучению памятников природы.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРТНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ.docx

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРТНЫХ

ЛАНДШАФТОВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ

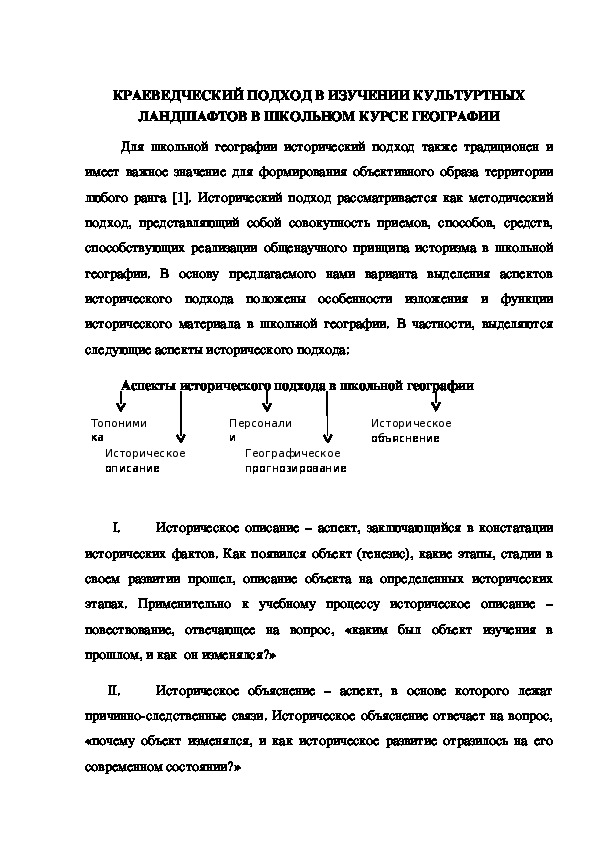

Для школьной географии исторический подход также традиционен и

имеет важное значение для формирования объективного образа территории

любого ранга [1]. Исторический подход рассматривается как методический

подход, представляющий собой совокупность приемов, способов, средств,

способствующих реализации общенаучного принципа историзма в школьной

географии. В основу предлагаемого нами варианта выделения аспектов

исторического подхода положены особенности изложения и функции

исторического материала в школьной географии. В частности, выделяются

следующие аспекты исторического подхода:

Аспекты исторического подхода в школьной географии

Топоними

ка

Историческое

описание

Персонали

и

Географическое

прогнозирование

Историческое

объяснение

I.

Историческое описание – аспект, заключающийся в констатации

исторических фактов. Как появился объект (генезис), какие этапы, стадии в

своем развитии прошел, описание объекта на определенных исторических

этапах. Применительно к учебному процессу историческое описание –

повествование, отвечающее на вопрос, «каким был объект изучения в

прошлом, и как он изменялся?»

II.

Историческое объяснение – аспект, в основе которого лежат

причинноследственные связи. Историческое объяснение отвечает на вопрос,

«почему объект изменялся, и как историческое развитие отразилось на его

современном состоянии?» III.

Географическое прогнозирование – аспект, заключающийся в

предположении дальнейшего развития объекта изучения, основанное на

знании истории и закономерностей его развития. Это ответ на вопрос, «каким

будет объект, каково его будущее?»

IV.

Топонимика – аспект, заключающийся в изучении происхождения,

изменения и этимологии географических названий. Очевидно, что все

составляющие этого понятия содержат элемента историзма.

V.

Персоналии – аспект, который заключается в изучении имен

географов, путешественников, людей науки: их биографии и вклада в науку.

Реализация этого аспекта исторического подхода позволяет «очеловечить»

изучение истории любого объекта и получить дополнительные сведенья о нем.

Предлагаемый вариант не претендует на универсальность и носит в

определенной степени условный характер.

Методические условия реализации исторического подхода в школьном

курсе географии России и при изучении географии Воронежской области

[2,3].

При определении методических условий учитывались возрастные и

психологические особенности учащихся, особенности содержания и

отражения аспектов исторического подхода в указанных курсах, современные

требования к процессу обучения. В основу разработки методических условий

реализации исторического подхода положено представление о соотношении

исторического подхода и его аспектов, как отношение целого и частей. В ходе

исследования были выделены методические условия эффективной реализации

аспектов исторического подхода: организация лекционносеминарской системы обучения;

деятельности; изучение топонимии региона.

использование коллективной формы учебной

В содержании современных учебников географии наиболее широко

представлены такие аспекты исторического подхода историческое описание и

историческое объяснение. Задача учителя не просто изложить: объемный

историкогеографический материал, опираясь на знания из истории, а

систематизировать и обобщить его. Как показало исследование, указанным

особенностям реализации аспектов исторического подхода, особенностям

обновленного содержания обозначенных курсов соответствует лекционно

семинарская система обучения.

Использование коллективных форм учебной деятельности

требующих более

содержанием указанных тем,

обусловлено:1)

эмоционального участия учащихся; 2) соответствие психовозрастным

особенностям учащихся, испытывающих потребность в общении и совместной

деятельности; 3) открывающимися возможностями для более частого

высказывания своих мыслей вслух, что способствует более эффективному

усвоению и осмыслению учебного материала, реализации потенциала

исторического подхода как фактора формирования опыта творческой

деятельности и эмоциональноценностному отношения к миру. В ходе

исследования выявлены принципы и особенности организации коллективной

формы работы учащихся. Представляется необходимым соблюдением

следующих принципов: ограниченное включение коллективных форм в

систему обучения, учет возрастных и психологических особенностей

учащихся, принцип научности, принцип сознательности и заинтересованности,

соблюдение все стадий организации.

В настоящее время пути совершенствования школьного образования

связаны с углублением знаний по следующим разделам: экологизация, эко нолизация, политизация, историзация, путем внедрения просвещенских

подходов, проблемного изучения, увеличение доли общих обзоров, усиления

практического направления "более глубоком изучении взаимодействия

человека и общества общества и природы.

Системный подход формируется на основании изучения природы

родного края Знания о природе своей области как более близкой школьникам,

могут служить эталоном и использоваться в процессе обучения, как наглядно

чувственная опора для изучения проблемы в целом. Эти знания в дальнейшем

будут применяться в изучении новых территорий и постепенно

совершенствоваться, позволяя осуществлять краеведческий принцип в

обучении географии.

Таким образом, краеведческий подход является одни из ведущих в

изучении экономических, экологических, социальных и антропогенных

взаимодействий человека и природы. Большая роль в развитии

краеведческого подхода принадлежит изучению памятников природы.

Для большей убедительности и наглядности я предлагаю проводить

изучение памятников природы в виде экскурсий. Наилучшим временем можно

выбрать весеннюю экскурсию в 8 классе после изучения темы «природно

территориального комплекса».

Первым этапом экскурсии являются предварительное ознакомление

учащихся на уроке с природой родного края и ее особенностями на примерах

памятников природы, кaк естественных исторически сложившихся

уникальных природнокультурных комплексов. Возможно привлечение

реферативных сообщений учащихся на данном этапе по истории и природно

географическим особенностям данного памятника. Экскурсию можно проводить в форме внеклассного мероприятия

«похода выходного дня». В зависимости от расстояния и доступности

памятника природы для непосредственного изучения необходимо

предварительное на месте соглашение с руководством природнокультурного

объекта, администрацией школы, учащимися и их родителями по следующим

вопросам:

дата и время проведения экскурсии;

способ доставки учащихся к месту экскурсии (пеший поход,

общественный автотранспорт и другими видами транспорта);

стоимость экскурсии.

Время про ведения экскурсии не должно превышать 34 часов. Перед

экскурсией ставятся следующие цели: а) образовательная:

изучить структуру данного природного памятника,

выявить его наиболее типичные особенности,

изучить, взаимосвязь и взаимное влияние данного памятника природы

и окружающей среды;

б) воспитательная:

раскрыть на примере данного природного образования, его историко

культурное, эстетическое значение,

формирование экологических принципов охраны окружающей среды

на примерах антропогенного воздействия на данный природный комплекс,

усилить восприятие целесообразности на окружающей взаимодействия

природы примере отдельных элементов природного комплекса;

в) развивающая: развитие эмоциональнонравственных качеств личности на примере

красоты окружающей природы,

способствовать развитию памяти и речи учащихся путем сравнения

данного памятника с соответствующими образами художественной

литературы,

усовершенствование картографических умений путем составления

карты природного комплекса и маршрута экскурсии.

Про ведение экскурсии возможно и желательно с привлечением гида

или работника данного природного комплекса, имеющего навыки

экскурсоводческой работы.

Экскурсию желательно начинать с посещения музея и последующим

знакомством с наиболее интересными, типичными уголками.

В ходе экскурсии учащимся предлагаются различные задания в плане

подготовки к итоговому занятию составление отчета об экскурсии с

включением следующих вариантов:

собрать гербарий типичной флоры;

фотомонтаж наиболее интересных объектов и событий экскурсии;

составление маршрута и карты экскурсии:

сочинение на свободную или заданную тему по впечатлениям об

экскурсии;

при наличии видеокамеры можно снять для других классов.

К итоговому занятию в классе проводится выставка лучших гербариев,

готовится фотостенд о памятнике природы, выпускается стенгазета

рапорты об экскурсии. Занятия проводятся в виде географической викторины или заседания

клуба «Что? Где? Когда?» по материалам экскурсии. Исследование

культурномемориальных ландшафтов Бобровского района выявило, что

наибольшее многообразие их сосредоточено в с.Хреновое, с. Коршево, с.

Ясенки. Памятники истории, культуры и природы имеют высокую научную и

художественную ценность.

В период развития рыночных отношений увеличивается значение

наследия в историко культурном и геополитическом процессах России, так

как повышается значимость социальных аспектов.

Необходимо подчеркнуть, что определили формирование и эволюцию

понятия культурный ландшафт, которое отражает существование

взаимоотношений между ландшафтами и многообразными явлениями

культуры, именно традиционным исследования ресурсных и экологических

качеств ландшафта в физической географии и в ландшафтоведении.

Представления о роли ландшафтов в системе «культураприроде»

разрабатываются также в ряде других направлений научных и прикладных

исследований, страноведении, географии культуры, истории, этнографии,

памятниковедении, ландшафтной архитектуре.

Современным подходом в изучении культурных ландшафтов является

геокультурный подход. Он направляет внимание на взаимодействие

пространственных культурных процессов и явлений, с рассмотрением

территориальных форм существования культуры в общем контексте развития

территории.

Как индикаторы пространственновременной динамики

геокультурных систем истории формирования и развития геокультурного

пространства важны размещающиеся в ландшафтах объекты и элементы

историкокультурного наследия. Их типы, сочетания, специфика размещения воспроизводят исторически конкретные формы и качественное своеобразие

различных этапов исторического развития районов.

Ландшафтный подход раскрывает пространствеиновременное

распределение явлений культуры в связи с ландшафтной средой, а природные

геосистемы образуют дополнительную систему «координат» в геокультурном

пространстве.

Культурноландшафтный подход. В результате такого исследования

выясняются характер закономерности исторического взаимодействия

ландшафтной природных элементов культуры и среды, конкретизируется роль

геосистем в процессе распространения и пространственной организации

территориальных комплексов культуры, а также выделяются природно

территориальные комплексы,

влияние которых на неоднородность

геокультурного пространства проявилось наиболее отчетливо.

Среди современных подходов в изучении культурных ландшафтов

выделяются также методики, направленные на определение визуальной

привлекательности пейзажей.

в рамках интегральных оценок его

рекреационного потенциала и при проектировании. Методики позволяют

количественно и адекватно оценить разнообразие пейзажей, насыщенность

территории историкокультурными памятниками, особенно в связи с

конкретными видами рекреационной деятельности. Эстетический потенциал

ландшафта является отражением субъектобъектных отношений в

закономерно сложившемся природнокультурном комплексе. Культурный

ландшафт представляет сочетание элементов земной поверхности

измененных, либо сформированных благодаря деятельности населения

носителя определенного типа культуры. Таким образом, по характеру

изменений ландшафта, можно сулить об эстетических воззрениях

определенных этнокультурных общностей в различные эпохи их развития. Анализ рассмотренных выше представлений подводит к выводу о

необходимости определения и изучения ландшафта как из одного из факторов

средоформирующего и

историкокультурного развития территории,

воспроизводящего привычные условия жизни людей, определяющего

сохранение в разнообразных территориальных формах «генофонда» культуры.

Необходимость и актуальность таких подходов определяется современными

характеризующегося повышенным

тенденциями развития общества,

вниманием к проблеме сохранения использования многообразия природных и

историко культурных элементов комплекса наследия.

Вариант использования краеведческого подхода можно применитъ к

уникальным ландшафтам Бобровекого района. В Бобровском районе также

следует отметить и объекты природнокультурного наследия, в первую

очередь, Хреновской бор, дубраву в пойме р. Битюг, урочище «Морозовская

роща», заказник в Хреновском бору, осиновые кусты на территории

Хреновского конного завода №10, а также разнотравнолуговую степь

(солотный притон), Хреновскую степь, паркусадьба с. Хреновое, дендрарий

Хреновкого лесхоза техникума им. ГФ. Морозова, гидрологические

памятники р. Битюг, Лебяжье озеро, Вислинский затон [3].

Наряду с уникальными ландшафтами на территории Бо6ровского

района остро стоит проблема охраны данных ландшафтов, большинство

памятников природы сохраняется только за счет энтузиастов; отсутствует

мемориальная табличка на культурно мемориальном комплексе Северцовых

ученых с мировым именем. Это единственный мемориальный комплекс,

сохранившийся в Воронежской области,

естествоиспытателям России;

посвященный великим

В районных и региональных средствах массовых информаций очень

мало освещается жизнь великих земляков издателя Суворина, поэта Е. Исаева. Отсутствует постоянное финансирование реконструкции уникальной

церкви с Фарфоровым иконостасом.

Таким образом решить проблемы сохранения культурно

мемориального наследия невозможно без социальной комплексной создания

программы. которая способна объединить усилия государственных и

муниципальных организаций и общественных акционерных обществ и

предприятий; инвестировать средства на развитие и экономический рост

района. Сегодня должна быть решена сложная, но необходимая задача научно

педагогического описания, сохранения и возрождения историко культурных

национальных традиций и обычаев в

мемориальных памятников,

общеобразовательном процессе. На территории района возможно расширить

туристическорекреационную деятельность, которая позволит наращивать

культурнообразовательный потенциал региона и, следовательно, изучению и

сохранению исторического и культурного природного наследия, воспитанию у

подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Отечеству.

Мобилизация культурномемориального потенциала региона повлечет за

собой активизацию развития соответствующих отраслей хозяйства района и

области в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жекулин В.С. Историческая география. Предмет и методы/ В.С.

Жекулин. Л.: Наука, 1982. С. 6599.

2. Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я. Воронеж:

издво ВГУ, 1982. 287с.

3. История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в

эпоху феодализма/ Под ред. Загоровского В.П. Воронеж: издво ВГУ. 1987.

156с.

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.

03.02.2017

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

![]()

О портале