Методическая разработка

по МДК.01.01 Устройство автомобилей

на тему

«Контактная система зажигания»

2019

ВИД ЗАНЯТИЯ: Урок

МЕТОДЫ: устное изложение, показ-демонстрация.

УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

Изучить назначение, общую схему батарейной системы зажигания, устройство и работу приборов, неисправности системы зажигания их признаки, причины и способы их устранения.

Воспитывать чувство личной ответственности за исправность и безаварийную эксплуатацию АТТ

Развивать интерес к изучению автомобильной техники, память, целеустремленность.

ВРЕМЯ: 2 часа

МЕСТО: кабинет по устройству и эксплуатации АТТ

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1.Наглядные пособия: плакаты «Схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-131», «Батарейная система зажигания», «Контактно-транзисторная система зажигания».

2.Материальная часть: Детали системы зажигания.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАНЯТИЯ:

I. Вступительная часть………………………………………………. - 10 мин

II. Основная часть…………………………………………………… - 75 мин

III. Заключительная часть…………………………………………... - 5 мин

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Назначение, устройство и работа батарейной контактной системы

зажигания ……………………………………………………………………- 30 мин

2. Приборы контактной системы зажигания………………………………- 25 мин

3. Устройство и работа контактно-транзисторной системы зажигания…- 20 мин

ХОД ЗАНЯТИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- принять рапорт дежурного по группе;

- проверить наличие обучающихся и их готовность к занятию;

- ответить на вопросы, которые возникли при подготовке к занятию на самостоятельной работе;

- провести опрос по ранее изученному материалу:

Опрос рекомендуется провести устно, задавая вопросы и вызывая одного-двух обучающихся для ответа,

Методические рекомендации:

При подготовке к занятию изучить учебные вопросы, содержание методической разработки, ознакомиться с методическими рекомендациями. По завершению личной теоретической подготовки составить и утвердить план проведения занятия.

Накануне занятия подготовить к показу электронный демонстрационный материал, приобрести навыки его использования с компьютером и проектором или подготовить ассистента, который будет управлять компьютером.

При изложении учебного материала использовать слайды, приводить примеры из практической деятельности и жизни. Для активизации обучающихся задавать вопросы, направленные на воспоминание ранее изученного материала, самостоятельное уяснение устройства системы зажигания.

- при рассмотрении первого вопроса целесообразно использовать плакаты или слайды, демонстрируя при этом детали электрооборудования, обратить внимание обучающихся на пути тока низкого и высокого напряжения. Для активизации обучающихся попросить их самостоятельно дать назначение системы зажигания.

– при рассмотрении второго вопроса необходимо обратить внимание обучающихся на различные типы катушек зажигания.

– при рассмотрении третьего вопроса обратить внимание на принцип работы транзисторного коммутатора.

Подводя итоги по каждому учебному вопросу необходимо выделить главное, подчеркнув необходимость изучения данного вопроса, напомнив курсантам о необходимости своевременного и качественного технического обслуживания.

В заключении представить перспективные направления развития и конструирования автомобильной техники, подвести итоги занятия, сделать вывод о достижении учебных целей, дать задание на самостоятельную работу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. . Назначение, устройство и работа батарейной контактной системы зажигания.

Система зажигания служит для воспламенения рабочей смеси в камерах сгорания в строго определённые моменты в соответствии с порядком работы цилиндров и режимом работы двигателя. В карбюраторных и газовых двигателях воспламенение рабочей смеси происходит электрической искрой, проходящей между электродами свечи.

Напряжение, необходимое для пробоя искрового промежутка свечи зажигания, зависит от давления, температуры и состава рабочей смеси, расстояния между электродами свечи, материала и температуры электродов, полярности высокого напряжения. Так, при пуске холодного двигателя пробивное напряжение достигает 16кВ и более, а при работе прогретого двигателя достаточно 12кВ.

Воспламенение смеси в цилиндре должно опережать момент прихода поршня в ВМТ. Это обусловлено тем, что сгорание смеси происходит не мгновенно, а давление газов (продуктов сгорания) должно быть максимальным после перехода поршнем ВМТ. Двигатель развивает максимальную мощность, если наибольшее давление возникает после перехода поршня ВМТ.

Если смесь воспламеняется позднее, чем это необходимо, её сгорание происходит в такте расширения. Смесь не успевает сгореть полностью в цилиндре и догорает в выпускном трубопроводе. В результате снижается мощность двигателя, происходит перегрев его и увеличивается количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу.

При слишком раннем воспламенении сгорание смеси происходит в такте сжатия, и максимальное давление в цилиндре нарастает до прихода поршня в ВМТ. В результате поршень получает сильные вредные удары, что приводит к уменьшению мощности двигателя и быстрому износу деталей.

Угол между положением коленчатого вала, соответствующим моменту искрового разряда между электродами свечи, и положением, при котором поршень находится в ВМТ, называется углом опережения зажигания.

Оптимальный угол опережения зажигания зависит от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. С увеличением частоты вращения коленчатого вала скорость движения поршня увеличивается и, чтобы рабочая смесь успевала сгорать, необходимо увеличить угол опережения зажигания. Рост нагрузки обусловлен увеличением открытия дроссельной заслонки и характеризуется увеличением наполнения цилиндров. В результате продолжительность сгорания смеси уменьшается и, следовательно, необходимо уменьшить угол опережения зажигания.

Автоматическое регулирование угла опережения зажигания при изменении частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя осуществляется центробежным и вакуумным регуляторами. Центробежный регулятор изменяет угол опережения зажигания в зависимости частоты вращения коленчатого вала, вакуумный регулятор – в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки.

В зависимости от источника питания системы подразделяется на системы батарейного зажигания и системы зажигания от магнето. На автомобилях получила распространение батарейная система зажигания, которая по способу прерывания тока может быть контактной, контактно транзисторной и бесконтактной системой зажигания (Рис.1).

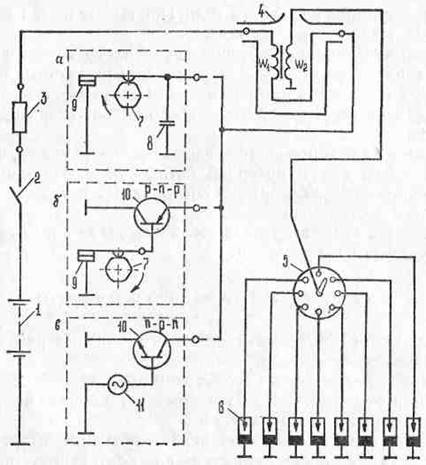

Рис. 1. Схемы элементарных систем зажигания:

а, б, е — прерыватели тока первичной цепи соответственно контактной, контактно-транзисторной и бесконтактной транзисторной систем зажигания;1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3 — добавочный резистор; 4 — катушка зажигания;

5 — распределитель тока высокого напряжения; 6 — свечи; 7 — кулачок; 8 — конденсатор; 9—контакты прерывателя; 10 — транзистор; 11 — магнитоэлектрический датчик (датчик импульсов)

Принципиальная схема контактной системы батарейного зажигания примерно одинакова для всех карбюраторных двигателей.

В систему батарейного зажигания входят:

- аккумуляторная батарея;

- генераторная установка;

- катушка зажигания;

- добавочный резистор;

- прерыватель;

- распределитель;

- конденсатор;

- свечи зажигания;

- выключатель зажигания;

- провода низкого и высокого напряжения;

- подавительные резисторы.

На схеме батарейного зажигания приборы соединены между собой проводами и образуют цепи низкого и высокого напряжения.

Цель тока низкого напряжения: «+»АКБ - клемма стартера – амперметр - выключатель зажигания - клемма ВК-Б катушки зажигания - добавочное сопротивление - первичная обмотка катушки зажигания (К3) - изолированная клемма прерывателя - сомкнутые контакты прерывателя - масса прерывателя - «-»АКБ.

При размыкании контактов прерывателя ток в цепи низкого напряжения прекращается, а следовательно исчезает э/магнитное поле. Исчезающее магнитное поле индуктирует в обоих обмотках катушки зажигания ЭДС.

Возникающий во вторичной обмотке К3 ток высокого напряжения подводится через ротор и провода высокого напряжения к свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя. Когда между электродами свечи возникает электрическая искра, то в это время вторичная цепь замкнута и по ней идёт ток высокого напряжения. Появляющаяся между электродами свечи искра воспламеняет рабочую смесь в цилиндре. Замыкание контактов прерывателя сопровождается появлением тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Вращающаяся разносная пластина ротора распределяет ток высокого напряжения по электродам крышки распределителя. Положение разностной пластины ротора против каждого из электродов крышки распределителя совпадает с размыканием контактов прерывателя.

Цепь тока высокого напряжения: вторичная обмотка К3 - провод высокого напряжения - разносная пластина ротора - один из электродов в крышке распределителя - провод к свече зажигания - электроды свечи (центральный - боковой) – масса - «-»АКБ - «+» АКБ - клемма стартера – амперметр - выключатель зажигания - добавочное сопротивление - клемма ВК К3 - первичная обмотка К3 и ток возвращается во вторичную обмотку.

При размыкании контактов прерывателя в первичной обмотке индуктируется ЭДС самоиндукции, достигающая 200-300В. под действием ЭДС между контактами возникает ток, проявляющийся в виде дугового разряда. При этом сильно разрушаются рабочие поверхности контактов. Чтобы исключить это вредное явление, параллельно контактам включают конденсатор. В момент размыкания первичной цепи конденсатор заряжается током самоиндукции, а затем при разомкнутых контактах разряжается через первичную обмотку катушки зажигания, добавочное сопротивление и аккумуляторную батарею, создавая импульс тока обратного направления, что ускоряет исчезновение э/магнитного поля, в результате чего ЭДС индуктируемая во вторичной обмотке значительно повышается и достигает предельного значения.

Вывод. Система зажигания наиболее важный элемент электрооборудования автомобиля, так как в карбюраторных двигателях воспламенение рабочей смеси происходит электрической искрой в строго определённые моменты в соответствии с порядком работы цилиндров и режимом работы двигателя.

Ответить на вопросы.

2. Приборы контактной системы зажигания.

Катушка зажигания преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения. Она представляет собой электрический автотрансформатор с разомкнутой магнитной цепью.

Катушки зажигания изготовляют на номинальное напряжение 12В. катушки для классической системы зажигания Б1, Б5, Б7А, Б-13, Б-102Б, Б-115 и Б117 в основном имеют аналогичное устройство и отличаются одна от другой обмоточными данными, конструкцией отдельных узлов и деталей, наличием дополнительных устройств, габаритными и установочными размерами.

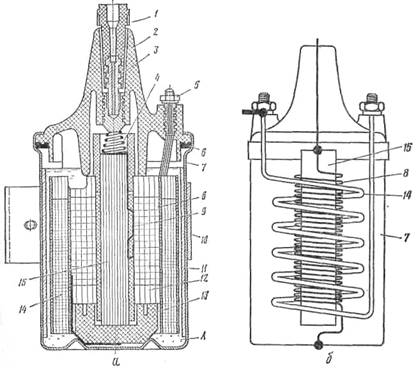

Катушка зажигания (Рис.2) состоит из:

- сердечника, набранного из, отдельных пластин электрической стали, изолированных между собой окалиной для уменьшения вихревых токов, образующихся при пульсации магнитного поля.

На сердечник одета изоляционная трубка, на которой намотана вторичная обмотка. Поверх вторичной обмотки надета катушка первичной обмотки, концы которой помещены в изоляционные трубки и присоединены один к клемме Р, а другой к клемме ВК. Вторичная обмотка одним концом соединяется с концом первичной обмотки, а другим с выходной клеммой через проводник и пружину, которая прижимается к латунной вставке. Первичная обмотка обычно имеет 250-400 витков, а вторичная 19-26 тыс. витков.

Для усиления магнитного поля, пронизывающего вторичную обмотку, поверх обмоток устанавливают кольцевой магнитопровод.

Все детали катушки помещают в стальной штампованный корпус и изолируют от него изолятором. Кожух закрывают карболитовой крышкой. Между корпусом и крышкой ставят резиновую прокладку. Внутреннее пространство между катушкой и корпусом заполнено битумным компаундом (Б1, Б5, Б7А) или трансформаторным маслом (Б-102-Б, Б115, Б117).

Битумный компаунд и трансформаторное масло обладают хорошим изоляционными свойствами и лучше, чем воздух отводит тепло, что позволяет увеличить число витков во вторичной обмотке и тем самым обеспечить бесперебойное зажигание в высокооборотистых двигателях.

Катушки зажигания Б-117 устанавливаемые на автомобилях семейства ВАЗ, не имеют дополнительного сопротивления, что обусловлено наличием батареи большой ёмкости, напряжение которой при пуске двигателя снижается не значительно.

Рис. 2. Катушка зажигания Б114:

а — разрез; б — электрическая схема;

1— штуцер клеммы высокого напряжения; 2 — крышка; 3— клемма высокого напряжения; 4— контактная пружина; 5 — клемма низкого напряжения; 6 — уплотнительная прокладка; 7 — кожух; 8 — вторичная обмотка; 9 — контактная пластина клеммы высокого напряжения; 10— кронштейн для крепления; 11 — магнитопровод; 12 — изолирующие прокладки; 13 — изолятор; 14 — первичная обмотка; 15 — сердечник; А — масло

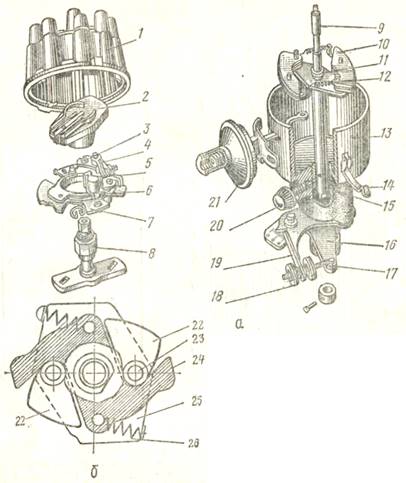

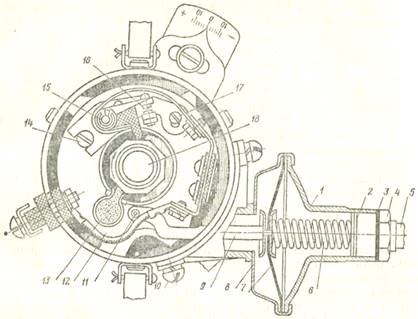

Прерыватель-распределитель (Рис. 3) прерывает в необходимый момент цель тока низкого напряжения и распределяет ток высокого напряжения по свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя.

Прерыватель-распределитель состоит из:

- прерывателя тока низкого напряжения;

- распределителя тока высокого напряжения.

Прерыватель состоит из:

- корпуса, изготовленного из чугуна, и служит основание6м для установки всех узлов и деталей прерывателя и распределителя.

В корпусе вращается вал на двух бронзовых втулках. Смазывание вала обеспечивается колпачковой маслёнкой. Привод вала прерывателя осуществляются от распределительного вала двигателя. К корпусу прерывателя крепится октан-корректор. При установке на двигатель распределитель через вторую прорезь пластины октан-корректора крепится винтом к блоку двигателя.

На валу закреплена поводковая пластина грузов центробежного регулятора, которые могут вращаться вокруг осей. Грузики удерживаются в исходном положении пружинами. Поводковая пластина кулачка устанавливается своими прорезками в штифты грузиков. На лыске в верхней части кулачка в строго определённом положении устанавливается ротор с токоразносной пластиной.

Рис. 3. Распределитель зажигания:

а — Р13Д; б — центробежный регулятор распределителей зажигания Р133 и Р137; 1 — крышка; 2 — ротор; 3 — стойка неподвижного контакта; 4 — рычаг с подушкой; 5 — контакты; 6 — подвижная пластина; 7 — неподвижная пластина; 8 — кулачок с пластиной; 9 — вал привода; 10 — грузик; 11 — пластина грузиков; 12 — пружина; 13 — корпус; 14 — защелка; 15 — подшипник; 16 — неподвижная пластина октан-корректора; 17 — винт; 18 — гайка октан-корректора; 19 -~ подвижная пластина октан-корректора; 20 — масленка; 21 — вакуумный регулятор; 22 — грузики; 23 — ось грузика; 24 — поводковая пластина кулачка; 25 — стойка поводковой пластины; 26 — пружина

В корпусе двумя винтами крепится неподвижный диск, в котором запрессован шарикоподшипник, а на нём установлен неподвижный диск. Подвижный и неподвижный диски связаны между собой гибким медным проводом для повышения надёжности соединения подвижного диска с массой.

На подвижном диске установлен неподвижный контакт, а на оси, закреплённой на неподвижном диске установлен подвижный контакт, изолированный от массы. Под действием пластинчатой пружины подвижный контакт прерывателя прижат к неподвижному.

Зазор между контактами регулируют с помощью эксцентричного винта, а проверяется плоским щупом, и регулируют при полном разрыве контактов.

Распределитель состоит из:

- ротора;

- крышки.

Крышка распределителя имеет фиксирующий паз, обеспечивающий её установку на корпусе в определённом положении. Она крепится на корпусе двумя защёлками.

В крышке вмонтированы центральный и боковые электроды. Снизу в отверстие центробежного электрода вставлена пружина, прижимающая угольный контакт к разностной пластине ротора.

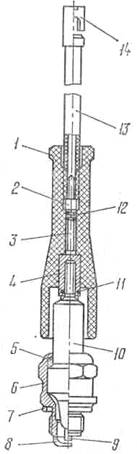

Свеча зажигания (Рис.4) создаёт искровой разряд, воспламеняющий сжатую в цилиндре двигателя рабочую смесь.

Она состоит из:

- стального корпуса с боковым электродом;

- резьбой для ввертывания свечи в отверстие головки блока двигателя;

- керамического изолятора с центральным электродом.

Уплотнение корпуса и изолятора осуществляется уплотнительной прокладкой. Вывод центрального электрода наружу осуществляется через токопроводящий герметик и стальной стержень.

|

|

|

|

Рис. 4. Свеча А10НТ:

1— защитный наконечник; 2 — контактный винт; 3 — демпфирующий резистор; 4 — контактная втулка; 5 — уплотнитель-ный порошок; 6 — корпус; 7 — уплот-нительная прокладка; 8 — боковой электрод; 9 — центральный электрод; 10 — изолятор; Л — стопорное кольцо; 12 — пружина; 13 — провод высокого напряжения; 14 — наконечник провода

Искровой зазор между электродами в зависимости от характеристики системы зажигания может изменяться в пределах 0,6-0,9мм. В процессе работы двигателя зазор увеличивается в среднем на 0,015мм на 1тыс.км пробега автомобиля.

Свечи работают в очень тяжёлых условиях подвергаясь действию высокого напряжения (до 25 тыс.кВ), высокого давления газов (до 40-45кгс/см²), тепловых нагрузок, изменяющихся в широких пределах от (40 до 2500º).

Наиболее ответственной деталью свечи является изолятор, который должен обладать электрической и механической прочностью при высоких температурах. Для изготовления изоляторов свечей применяют керамические материалы с высоким содержанием окиси алюминия: урамит, борокорунд, синоксаль и др. Для улучшения изоляционных свойств изоляторы покрывают глазурью.

Для бесперебойной работы свечи нижний (тепловой) конус изолятора должен иметь температуру в пределах 500-600ºС. при такой температуре масло, попадающее на изолятор, сгорает без образования нагара. При температуре теплового конуса ниже указанного значения масло будет сгорать не полностью, образуя слой нагара. Свеча начнёт работать с перебоями.

При слишком высокой температуре изолятора и центрального электрода (более 800ºС) возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламеняется от соприкосновения с накаленным концом изолятора и центральным электродом. В результате происходит слишком раннее воспламенение рабочей смеси. Признаком значительного перегрева свечи служит белый цвет нижней части теплового конуса и оплавление глазури изолятора и металла центрального электрода.

Для обеспечения оптимальной температуры изолятора необходимо, чтобы свеча обладала определённой теплоотдачей. Теплоотдача свечей определяется в основном длинной теплового изолятора. Характеристикой тепловых качеств свечей зажигания является калильное число, которое задаётся из ряда условных единиц: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Чем больше калильное число, тем меньше длинна теплового конуса изолятора и больше теплоотдача свечи.

Свечи с малой теплоотдачей называют «горячими». Они предназначаются для тихоходных двигателей с небольшой степенью сжатия. Свечи с большой теплоотдачей называют «холодными». Их устанавливают на быстроходных двигателях с высокой степенью сжатия.

Свечи зажигания маркируют буквами и цифрами в следующей последовательности.

1. Первая буква обозначает резьбу на корпусе: А-М14*1,25; М-М18*1,5.

2. Цифра обозначает калильное число.

3. Следующая за цифрой буква обозначает длину ввёртной части: Н-11мм; Д-19мм, без буквы-12мм.

4. Буква «В» обозначает, что тепловой конус выступает за торец корпуса.

5. Буква «Т» обозначает, что соединение изолятора с центральным электродом герметизирована термоцементом.

Например: Марка свечи А17ДВ расшифровывается: резьба М14*1,25; калильное число 17; длинна ввернутой части 19мм; тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса.

А-11Н - «Москвич»

А-11 - ГАЗ-24, ЗиЛ-130

А-10НТ – ГАЗ-53, ГАЗ-66

А-17ДВ – ВАЗ

СН-307 – ЗиЛ-131, Урал-375.

Центробежный регулятор служит для автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чем больше частота вращения коленчатого вала, тем больше должно быть опережение зажигания, и наоборот. Центробежный регулятор помещен внутри корпуса распределителя и включает пластину 11 (см. рис. 3) с грузиками 10, две пружины 12 и пластину кулачка 5.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала центробежная сила грузиков возрастает, грузики расходятся и своими штифтами поворачивают пластину с кулачком по направлению вращения валика, увеличивая угол опережения зажигания. С уменьшением частоты вращения центробежная сила грузиков уменьшается, пружины сближают грузики, кулачок поворачивается против хода, уменьшая угол опережения зажигания.

Вакуумный регулятор служит для автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. С увеличением нагрузки состав смеси улучшается, а следовательно, время ее горения сокращается. Таким образом, с увеличением нагрузки угол опережения зажигания необходимо уменьшать, а с уменьшением нагрузки — увеличивать.

Вакуумный регулятор опережения зажигания крепится к корпусу распределителя зажигания. Полость регулятора сообщается через трубку 5 (рис. 5) с задроссельным пространством карбюратора. С уменьшением нагрузки на двигатель (прикрытием дроссельной заслонки) разрежение под дроссельной заслонкой увеличивается и по трубке передается в полость со стороны пружины 6. Под действием атмосферного давления с обратной стороны диафрагма прогибается, сжимая пружину, и при помощи тяги 9 перемещает подвижную пластину навстречу вращению кулачка, увеличивая угол опережения зажигания. При увеличении нагрузки дроссельная заслонка открывается, разрежение под ней уменьшается, пружина, разжимаясь, прогибает диафрагму в противоположную сторону. В этом случае тяга перемещает пластину по ходу вращения кулачка, уменьшая угол опережения зажигания.

В датчиках-распределителях Р352 и 24.3706 тяга вакуумного регулятора перемещает статор датчика импульсов относительно ротора, тем самым изменяя момент подачи сигналов на вход транзисторного коммутатора и, следовательно, угол опережения зажигания.

Совместная работа центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания обеспечивает получение оптимального угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель.

Октан-корректор служит для ручной корректировки угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива. Он включает в себя неподвижную 16 (см. рис. 3) и подвижную 19 пластины, винт 17 с регулировочными гайками 18. Корректирование угла опережения зажигания производится поворотом корпуса распределителя в ту или другую сторону. С переходом на топливо с большим октановым числом угол опережения зажигания необходимо несколько увеличивать, и наоборот. С помощью октан-корректора производят корректировку угла опережения зажигания при пробеговых испытаниях автомобиля.

Рис. 5. Вакуумный регулятор в сборе с прерывателем тока:

1- крышка корпуса регулятора; 2 — регулировочные прокладки; 3 — уплотнительная прокладка; 4 — штуцер крепления трубки; 5 —трубка; 6 — пружина; 7 —диафрагма;

8 — корпус регулятора; 9 — тяга; 10 — винт крепления корпуса; 11 — штифт подвижной пластины; 12 — подвижная пластина; 13 — фильц; 14 — эксцентрик; 15 — ось рычажка;

16 — контакты; 17 — винт стойки; 18 — кулачок

Добавочное сопротивление позволяет улучшить работу системы зажигания при пуске двигателя. При включении стартера напряжение АКБ сильно уменьшается, что приводит к уменьшению тока в первичной цепи и понижению напряжения во вторичной. Поэтому при включении стартера при помощи специальных контактов, имеющихся на реле стартера, резистор закорачивается.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя время замкнутого состояния контактов прерывателя уменьшается, что приводит к уменьшению силы тока первичной цепи, а следовательно, вторичного напряжения.

Контактная система зажигания имеет ряд существенных недостатков:

- недостаточное напряжение во вторичной цепи, особенно при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя;

- ограничение увеличения степени сжатия и частоты вращения коленчатого вала двигателя;

- быстрый износ контактов прерывателя, что снижает надёжность работы системы зажигания.

Вывод. Указанные недостатки классической (контактной) системы зажигания исключаются применением контактно-транзисторной или бесконтактной системы зажигания.

Ответить на вопросы.

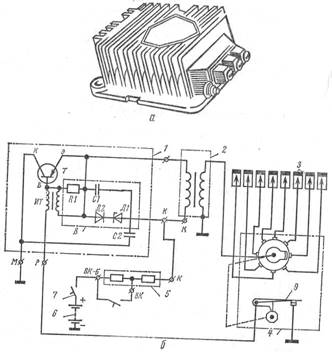

3. Устройство и работа контактно-транзисторной системы зажигания.

В состав контактно-транзисторной системы зажигания входят все элементы контактной системы зажигания (кроме конденсатора) и дополнительно транзисторный коммутатор, который на рис. 1, б представлен одним транзистором типа р - п - р, включенным последовательно в первичную цепь.

При включенном зажигании и замкнутых контактах 9 прерывателя через последние на базу транзистора 10 подается отрицательный потенциал, вследствие чего транзистор открывается и по первичной цепи проходит ток: вывод «+» аккумуляторной батареи— выключатель зажигания 2 — добавочный резистор 3 — первичная обмотка катушки зажигания — переход эмиттер—коллектор транзистора 10 — масса — вывод «—» аккумуляторной батареи. Небольшой ток управления транзистором от эмиттера идет на базу, а затем через замкнутые контакты прерывателя — на массу и на вывод «—» аккумуляторной батареи.

При размыкании контактов цепь управления транзистором прерывается, вследствие чего транзистор закрывается и во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется ЭДС высокого напряжения, достаточная для пробоя зазора между электродами свечи и воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя.

В дальнейшем при размыкании и замыкании контактов прерывателя процессы работы системы зажигания повторяются.

Использование транзисторного коммутатора дало возможность облегчить работу контактов прерывателя, поскольку через них проходит не весь ток первичной цепи, а лишь малый ток управления транзистором (до 1 А). Прерывание тока в первичной цепи с' помощью транзистора дало возможность повысить вторичное напряжение за счет увеличения тока первичной цепи и долговечность работы контактов прерывателя.

Однако контактно-транзисторная система зажигания не лишена всех недостатков, присущих контактной системе зажигания. Такие явления, как износ контактов и кулачка, вибрация и окисление контактов, ослабление упругости пружины подвижного контакта, остаются характерными и для контактно-транзисторных систем зажигания. Поэтому более перспективной является бесконтактная транзисторная система зажигания, в которой недостатки вышерассмотренных систем зажигания отсутствуют.

Транзисторный коммутатор ТК-102 (рис. 6) имеет четыре клеммы (М, К, Р и одна клемма без обозначения), которыми подключается в цепь системы зажигания. Он включает: корпус из алюминиевого сплава с ребрами охлаждения, транзистор Т, стабилитрон Д1, диод Д2, резистор R1, конденсаторы С1 и С2 и импульсный трансформатор ИТ,

Если включено зажигание и замкнуты контакты прерывателя 9, то транзистор открыт, так как к его базе через контакты прерывателя и первичную обмотку импульсного трансформатора подводится «минус» Ток силой около 7 А протекает по первичной цепи: клемма «-)-» аккумуляторной батареи — выключатель зажигания— добавочный резистор — первичная обмотка катушки зажигания — коллекторно-эмиттерный переход транзистора — масса — клемма «—» аккумуляторной батареи. В катушке зажигания наводится магнитное поле.

При размыкании контактов прерывателя транзистор запирается. Во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется ЭДС высокого напряжения, достаточная для воспламенения смеси в цилиндре двигателя. При замыкании контактов прерывателя транзистор снова открывается, замыкая первичную цепь.

Ток, проходящий через контакты прерывателя, не превышает 0,6—0,8 А, что облегчает работу и увеличивает срок службы контактов. Остальные элементы транзисторного коммутатора выполняют вспомогательные функции, увеличивая надежность и долговечность системы зажигания.

Импульсный трансформатор ИТ обеспечивает четкость работы транзистора в режиме запирания. При размыкании контактов прерывателя под действием ЭДС вторичной обмотки трансформатора на базу транзистора подается положительный потенциал, а На эмиттер — отрицательный, что увеличивает скорость закрытия транзистора и убывания магнитного потока катушки зажигания и повышает ЭДС во вторичной обмотке катушки. Стабилитрон Д1 предохраняет транзистор от выхода из строя под действием ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки зажигания. Стабилитрон пробивается при ЭДС, превышающей 100 В.

Диод Д2 препятствует протеканию тока к транзистору, минуя первичную обмотку катушки зажигания. Конденсатор С1 облегчает режим переключения транзистора, уменьшая его нагрев. Резистор R1 необходим для формирования запирающего импульса. Конденсатор С2 предохраняет транзистор от случайных кратковременных перенапряжений, возникающих в цепи.

Вывод. Использование транзисторного коммутатора дало возможность облегчить работу контактов прерывателя, поскольку через них проходит не весь ток первичной цепи, а лишь малый ток управления транзистором (до 1 А).

Ответить на вопросы.

Рис. 6. Контактно-транзисторная система зажигания:

а — общий вид транзисторного коммутатора TK102; б- электрическая схема системы зажигания; 1 - транзисторный коммутатор; 2 - катушка зажигания; 3 - свечи;

4 - распределитель зажигания; 5 - добавочный резистор; 6 - аккумуляторная батарея;

7- выключатель зажигания; 8 - блок вспомогательных элементов; 9 - прерыватель

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- подвести итоги занятия;

- напомнить тему, цели и учебные вопросы;

- объявить оценки;

- ответить на вопросы;

- отметить активность и дисциплину на занятии;

- дать задание на самоподготовку.

Используемая литература при составлении методической разработки:

1. Передерий В. П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Передерий. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.:- (Профессиональное образование). - www.znanium.com

2. Стуканов В. А.Устройство автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с.- (Профессиональное образование). - www.znanium.com

3. Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный практикум : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/93

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.