![]()

Гулевская Светлана Геннадьевна учитель высшей категории МАОУ СОШ № 9 станицы Отрадной Краснодарского края

Пояснительная записка и требования к оформлению лабораторных и практических работ по биологии

Практикум лабораторных и практических работдля 5 класса

Практическая работа: Выращивание кристаллов. (проводится на усмотрение учителя)

Лабораторная работа. «Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.»

Практическая работа «Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа» (обязательная к оцениванию)

Лабораторная работа. «Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними»

Лабораторная работа «Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата)»

Лабораторная работа «Наблюдение за потреблением воды растением» (проводится на усмотрение учителя)

Практическая работа «Ознакомление с принципами систематики организмов» (обязательная к оцениванию)

Практическая работа «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах)» (обязательная к оцениванию)

Лабораторная работа «Изучение искусственных сообществ и их обитателей

(на примере аквариума и др.)»

Практикум лабораторных и практических работ по ботанике

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи

Лабораторная работа «Обнаружение неорганических и органических веществ в растении»

Лабораторная работа «Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов)».

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения»

Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений»

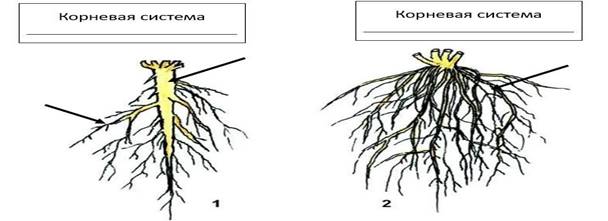

Лабораторная работа «Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых растений. Изучение микропрепарата клеток корня»

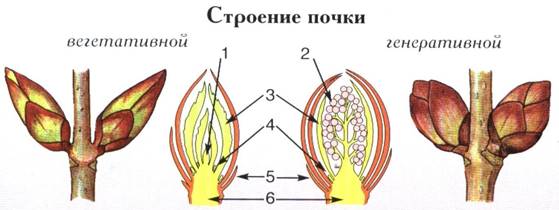

Лабораторная работа «Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других растений)»

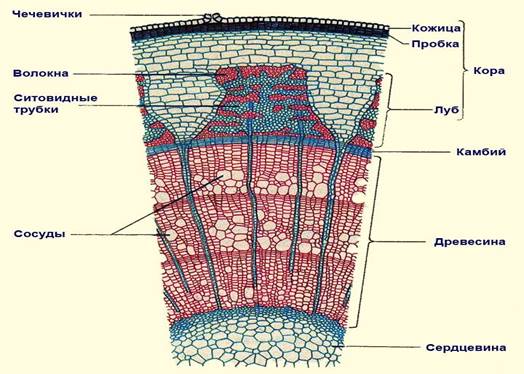

Лабораторная работа «Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате)»

Лабораторная работа «Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях)»

Лабораторная работа «Исследование строения корневища, клубня, луковицы».

Лабораторная работа «Изучение строения цветков»

Лабораторная работа «Ознакомление с различными типами соцветий»

Практическая работа «Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями»

Лабораторная работа «Изучение роли рыхления для дыхания корней»

Практическая работа «Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине»

Практическая работа «Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт». «Определение условий прорастания семян»

Практическая работа «Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха)»

Практическая работа «Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения)»

Лабораторная работа Тема: «Изучение строения одноклеточных водорослей

(на примере хламидомонады и хлореллы)»

Практическая работа Тема: «Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса)»

Практическая работа «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)»

Практическая работа «Изучение внешнего строения папоротника или хвоща»

Практическая работа «Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы)»

Практическая работа «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений»

Практическая работа «Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые) на гербарных и натуральных образцах»

Практическая работа «Изучение признаков представителей семейств: Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые) на гербарных и натуральных образцах»

Практическая работа «Изучение признаков представителей семейств: Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах»

Лабораторная работа «Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах)»

Практическая работа «Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на муляжах)»

Практическая работа «Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов»

Практическая работа «Изучение строения лишайников»

Практикум лабораторных и практических работ по зоологии

Лабораторная работа «Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных»

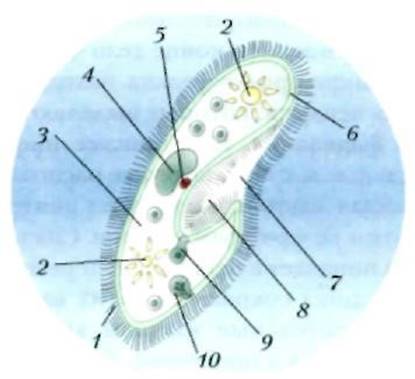

Лабораторная работа «Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение хемотаксиса»

Практическая работа «Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум)»

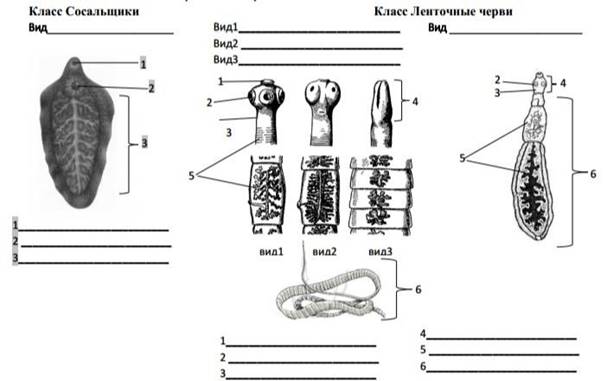

Лабораторная работа «Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и микропрепаратах)»

Практическая работа «Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и микропрепарате)»

Практическая работа «Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных насекомых»

Практическая работа «Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций)»

Практическая работа «Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.)»

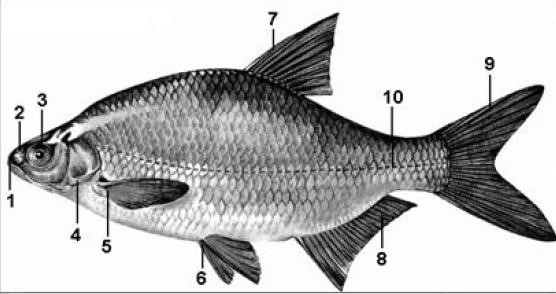

Практическая работа «Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой)»

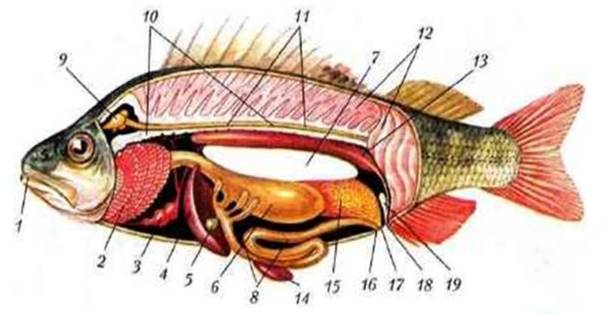

Лабораторная работа «Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата)»

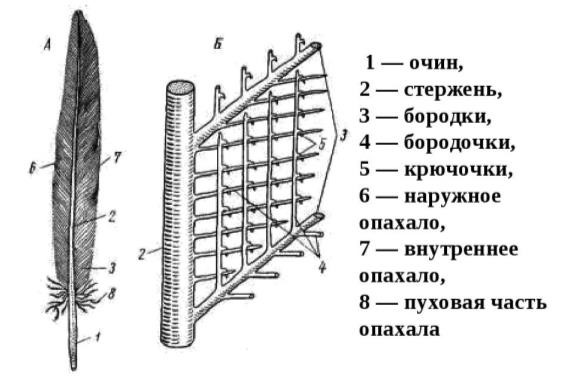

Практическая работа «Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха)»

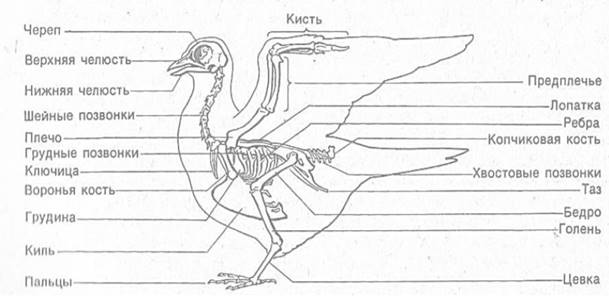

Практическая работа «Исследование особенностей скелета птицы»

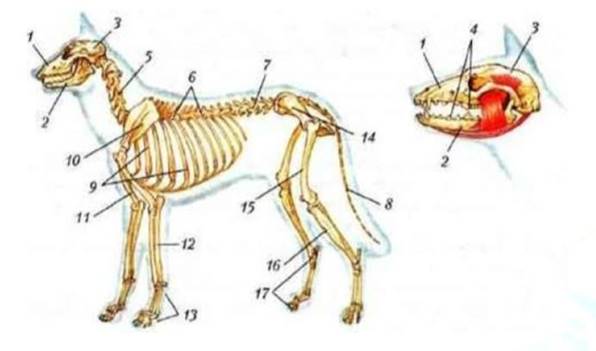

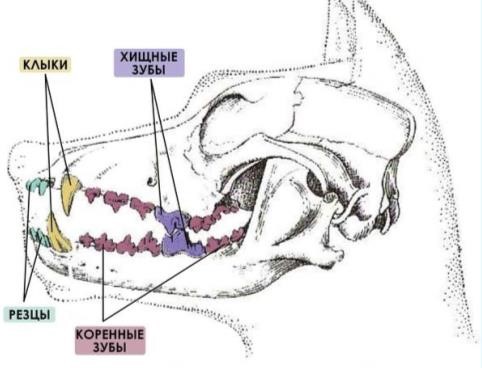

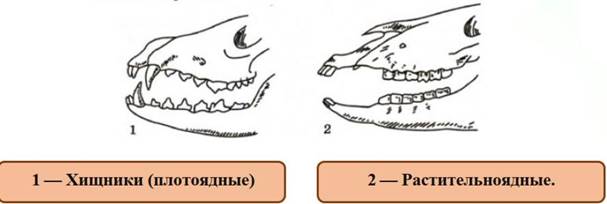

Практическая работа «Исследование особенностей зубной системы млекопитающих»

Практическая работа «Исследование ископаемых остатков вымерших

животных»

Пояснительная записка и требования к проведению и оформлению лабораторных и практических работ по биологии.

1. Практические и лабораторные работы разработаны на основе Федеральной образовательной программы основного общего образования и линии УМК В. В. Пасечника. Биология (5-9 классы).

2. В рабочих листах для учителя курсивом указан эталон, который должен быть записан обучающимся в тетрадь.

3. Обязательно оцениваются у каждого ученика и выставляются в журнал только те лабораторные, практические работы и экскурсии, выполнение которых связано с самостоятельной деятельностью обучающегося, требующей использования знаний и навыков, полученных на предыдущих уроках и проведения наблюдений (с фиксацией результатов), измерений и расчетов. Остальные лабораторные, практические работы и экскурсии оцениваются на усмотрение учителя.

4. Для лабораторных, практических работ и экскурсий необязательных (не входящих в перечень Программы) или несущих обучающий, демонстрационный характер оценивание результатов деятельности каждого ученика не обязательно, что должно быть отражено в рабочей программе и КТП, или может быть закреплено локальным актом образовательного учреждения. Оценку можно выставить выборочно, например, при активном участии ученика в обсуждении демонстрационных работ, их правильном анализе.

5. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно.

6. При оформлении лабораторных и практических работ, рекомендуется соблюдать следующий порядок описания работы:

Дата

(цифрами на полях)

Лабораторная (Практическая) работа №

Тема (Название работы): ___________________________________________________ Цель: _______________________________________________________________ Оборудование: _______________________________________________________ Ход работы:

1. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вывод: _____________________________________________________________ При оформлении работ соблюдать правила единого орфографического режима – красную строку, промежуток между работами 4 клетки.

Рисунки, схемы и таблицы в работах оформляются карандашом, надписи – синей шариковой ручкой. Рисунок должен располагаться в левой стороне тетрадного листа, размером не менее 4см на 4см, и содержать обозначения отдельных фрагментов (цифрой или буквой). Название рисунка размещают под ним, а подписи обозначений в порядке возрастания – под рисунком или сбоку от него.

Схема должна быть крупной и четкой, название помещают под схемой.

Таблица должна занимать всю ширину тетрадной страницы. Название таблицы следует помещать над таблицей слева.

Выполнять лабораторные и практические работы рекомендуется в рабочих тетрадях по биологии. Допускается выполнение практической части биологии в отдельных от рабочей тетрадях, однако следует учитывать тот факт, что обучающиеся должны иметь возможность повторения практической части, изложенной в них. Последнее связано с выполнением обучающимися проектноисследовательских работ, требующих знаний и навыков проведения эксперимента, рассмотренных во время лабораторных и практических работ, проводимых в школе. А также с введением в оценочные процедуры заданий практико-ориентированных и требующих от обучающихся знания и понимания биологического эксперимента.

Оценивание рекомендуется проводить по пятибалльной системе оценок:

«5» - работа выполнена полностью и правильно.

«4» - работа выполнена правильно не менее чем на треть (допускается 23 ошибки, исправленных самостоятельно, или по указанию учителя).

«3» - работа выполнена правильно не менее чем наполовину.

«2» - работа выполнена неправильно более чем наполовину.

При выставлении оценки следует учитывать:

- аккуратность и правильность оформления работы;

- соблюдение этапов работы;

- орфографические и биологические ошибки;

- правильность выполнения расчетов и рисунков, составления таблиц и схем;

- умение анализировать полученные результаты и формулировать вывод.

Обязательно оцениваются у каждого ученика и выставляются в журнал только те лабораторные, практические работы и экскурсии, выполнение которых связано с самостоятельной деятельностью обучающегося, требующей использования знаний и навыков, полученных на предыдущих уроках и проведения наблюдений (с фиксацией результатов), измерений и расчетов. Остальные лабораторные, практические работы и экскурсии оцениваются на усмотрение учителя.

Для лабораторных, практических работ и экскурсий необязательных (не входящих в перечень Программы) или несущих обучающий, демонстрационный характер оценивание результатов деятельности каждого ученика не обязательно, что должно быть отражено в рабочей программе и КТП, или может быть закреплено локальным актом образовательного учреждения. Оценку можно выставить выборочно, например, при активном участии ученика в обсуждении демонстрационных работ, их правильном анализе.

В течение одного учебного года тетради для лабораторных и практических работ хранятся в школе.

Инструкция по охране труда для учащихся при выполнении лабораторных работ

I. Требования безопасности перед началом работы

1. Внимательно изучите содержание и порядок выполнения лабораторной работы.

2. Приготовьте рабочее место: освободите его от посторонних предметов.

3. Не загромождайте проходы портфелями и сумками.

II. Требования безопасности во время работы

1. Точно выполняйте все указания учителя в отношении соблюдения порядка действий.

2. Соблюдайте осторожность при работе с лабораторным оборудованием.

3. Приступайте к работе только тогда, когда убедитесь в исправности и целостности лабораторного оборудования.

4. Не берите без разрешения учителя оборудование с других рабочих мест, не вставайте с рабочего места и не ходите по кабинету во время эксперимента.

5. Не выносите из кабинета лабораторное оборудование.

III. Требования безопасности после окончания работы 1. По окончании работы приведите своё рабочее место в порядок.

2. После окончания работы обязательно вымойте руки с мылом.

3. Не выходите из кабинета без разрешения учителя.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. В случае выявления неисправностей в лабораторном оборудовании немедленно остановите работу и оповестите об этом учителя.

2. В случае травмы сразу же обратитесь к учителю.

лабораторных и

практических работ

Практическая работа№ 1

Тема: Выращивание кристаллов.

В насыщенном растворе поваренной соли образуются кристаллы, которые увеличиваются в размерах, то есть растут. Чтобы убедиться в этом, проведите опыт по выращиванию соляных кристаллов.

Цель: увидеть рост кристаллов поваренной соли.

Оборудование: поваренная соль (лучше морская без добавок); вода (дистиллированная или прокипячённая, отстоявшаяся и отфильтрованная обычная вода); чистая стеклянная ёмкость (стакан, банка); деревянная палочка для помешивания раствора, бумажные салфетки, фильтровальная бумага или марля, лак для покрытия готового соляного кристалла.

Ходработы:

1. В стеклянной ёмкости приготовьте насыщенный солевой раствор из 100 мл горячей воды и 40 г соли, дайте жидкости остыть и отфильтруйте её через фильтровальную бумагу или свёрнутую в несколько слоёв марлю.

2. К леске привяжите небольшой кристаллик соли и опустите в приготовленный соляной раствор. Если кристаллика соли нет, используйте любой пластмассовый твёрдый предмет, предварительно замоченный в приготовленном растворе и высушенный. Другой конец лески привяжите к перекладине (например, к карандашу, ручке или деревянной палочке), которая будет шире горлышка выбранной посуды. Этот предмет будет фиксироваться на ёмкости с раствором, чтобы маленький кристаллик на леске был в подвешенном состоянии.

3. Накройте полученную конструкцию салфеткой или тканью и поставьте при комнатной температуре в тёмное место, где в вашем помещении наименее заметны перепады температуры. Исключите встряхивание и передвижения ёмкости.

4. По мере роста кристалла содержание соли в окружающей его жидкости будет уменьшаться. Если вы хотите вырастить кристалл достаточно крупных размеров, то раз в неделю добавляйте в ёмкость насыщенный соляной раствор. Когда кристалл вырастет до необходимых размеров, аккуратно выньте его из жидкости, выложите на чистую бумажную салфетку и осторожно промокните мягкой тканью.

5. Регулярно записывайте и фотографируйте свои наблюдения. После окончания наблюдений, оформите и представьте их в классе.

Вывод: Можно ли считать кристаллы телами живой природы?

Лабораторная работа 1.

: «Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете»

Цель: познакомиться с биологическими приборами и инструментами, правилами поведения и ТБ в кабинете биологии.

Оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, линейка, оборудование кабинета биологии.

ХОД РАБОТЫ:

Знакомство с правилами поведения и работы в кабинете биологии.

Назовите главные из них.

1. Все работы выполняются строго по инструкции в присутствии учителя.

2. Размещать оборудование так, чтобы было удобно работать. Лишние предметы убрать.

3. Чтобы избежать несчастных случаев, нужно быть аккуратным во всём, соблюдать меры предосторожности. Особенно осторожным надо быть при работе с колющими и режущими инструментами.

4. При получении травмы немедленно сообщить об этом учителю.

5. Бережно обращаться с лабораторным оборудованием.

6. При работе с микроскопом нельзя сквозь линзы смотреть на солнце, чтобы не получить ожог глаза.

7. Закончив работу, привести своё рабочее место в порядок. Составление таблицы.

|

Название приборов и инструментов |

Рисунок |

Для чего используют |

|

Пробирки |

|

|

|

Предметные и покровные стекла |

|

|

|

Чашка Петри |

|

|

|

Пинцет |

|

|

|

Препаровальные иглы |

|

|

|

Термометр |

|

|

|

Весы |

|

|

|

Мензурка |

|

|

ВЫВОД: Объясните почему требуется знать и соблюдать правила безопасного поведения в лаборатории. Какие профессии связаны с работой в лаборатории?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Лабораторнаяработа 2.

: «Ознакомление с растительными и животными клетками:

томата (натуральные препараты), инфузории туфельки (готовые микропрепараты) с помощью светового микроскопа».

Цель: рассмотреть общий вид растительной и животной клеток; научиться изображать рассмотренные объекты.

Оборудование: микроскоп, предметное и покровное стекла, стакан лабораторный, препараты натуральных объектов.

Ход работы.

Прослушал(а) инструктаж по ТБ

1. Изготавливаю временный микропрепарат плода томата.

2. Рассматриваю микропрепарат с помощью микроскопа.

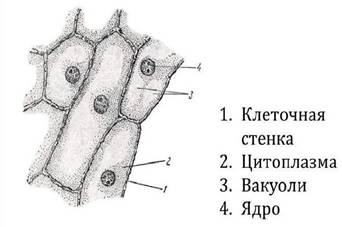

3. Изучаю

4. Зарисовываю и подписываю все части микропрепарата.

5. Рассмотрите, изучите, зарисуйте и подпишите строение инфузориитуфельки на фото и рисунках.

|

|

|

1. |

|

|

2. |

|||

|

3. |

|||

|

4. |

|||

|

5. |

|||

|

6. |

|||

|

7. |

|||

|

8. |

|||

|

9. |

|||

|

|

|||

Вывод: Мякоть зрелого арбуза или томата состоит из очень мелких ___________________. У инфузории-туфельки __________ тело, покрытое плазматической мембраной. Вся поверхность тела покрыта ____________.

Внутренняя полость

заполнена _____________, в которой находятся малое и большое ядро, сократительная

вакуоль, пищеварительная вакуоль.

Лабораторная работа 3.

: Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ним»

Цель: изучить увеличительные приборы и научится работать с ними.

Оборудование: микроскоп, лупа.

Ход работы:

Прослушал (прослушала) инструктаж по ТБ.

1. Рассмотрите ручную лупу. Найдите и подпишите основные части.

|

|

А. Б. В. |

2. Рассмотрите микроскоп. Найдите и подпишите основные части.

|

|

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |

3. Рассчитайте общее увеличение микроскопа. Для этого перемножьте числа, указывающие на увеличение окуляра и объектива.

|

Объектив |

|

Окуляр |

|

|

10 |

15 |

20 |

|

|

10 |

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

80 |

|

|

|

Порядок работы с микроскопом

1. Поставьте микроскоп штативом к себе на расстоянии 5 - 10 см от края стола. В отверстие предметного столика направьте зеркалом свет.

2. Поместите приготовленный препарат на предметный столик и закрепите предметное стекло зажимами.

3. Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1 - 2 мм от препарата.

4. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. Глядя в окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появится чёткое изображение предмета.

5. После работы микроскоп уберите в футляр.

Вывод: в ходе лабораторной работы я узнал (узнала), что к увеличительным приборам относятся: ________ и ________. Лупа состоит из __________, __________. _________. Для того, чтобы узнать, какое увеличение дает микроскоп надо увеличение _________ умножить на увеличение ____________.

Лабораторная работа № 4.

Тема: «Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом»

Цель: научиться готовить микропрепараты; убедиться в клеточном строении растений.

Оборудование: микроскоп, набор лабораторного оборудования, лук, постоянный препарат листа камелии.

Ход работы

1. Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

2. Приготовьте микропрепарат кожицы лука.

3. Нанесите 1-2 капли слабого раствора йода на предметное стекло.

4. Препаровальной иглой снимите кожицу с внутренней поверхности чешуи лука.

5. Положите кусочек кожицы в каплю слабого раствора йода и осторожно расправьте кожицу препаровальной иглой.

6. Накройте кожицу покровным стеклом.

7. Рассмотрите приготовленный препарат под микроскопом.

8. Рассмотрите готовый препарат листа камелии и зарисуйте клетку, обозначьте органоиды.

Вывод: Клетки кожицы лука и клетки листа камелии похожи тем, что у них есть одинаковые части: ________, _________, __________.

Клетки листа камелии отличаются от клеток кожицы чешуи лука тем, что имеют _____________ .

Лабораторная работа

Тема: «Наблюдение за потреблением воды растением»

Цель: Формирование представления о том, что вода и минеральные вещества передвигаются по стеблю к каждому органу растения.

Оборудование: растения, окрашенная вода.

Ходработы:

1. Отрезать две веточки с голыми травянистыми стебельками.

2. Поставить одну из них в чистую воду, другую – в подкрашенную красными или синими чернилами воду.

3. Поставив обе веточки рядом, сравнивая цвет стеблей, можно скоро заметить, как внутри стебелька, поставленного в подкрашенную воду, поднимаются кверху красные или синие полоски. Это по ______________ поднимается __________________.

4. Чем дольше простоит растение в красителе, тем влага поднимется. Растворы веществ продолжают движение и попадают в листья, иногда окрашиваются цветы. Особенно хорошо видно изменение цвета на белых цветах.

Вывод: вода с минеральными веществами перемещается по

_______________и проходит в ____________________________________.

Практическая работа

Тема: «Ознакомление с принципами систематики организмов»

Цель: научиться определять систематическое положение растений и животных.

Оборудование: рабочие листы, дополнительный материал

Ход работы

1. Изучите систематические группы Царства Растения. Расположите систематические категории в порядке возрастания:

Класс, вид, семейство, царство, род, отдел, порядок

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Заполните таблицу, используя слова из предложенного списка в такой последовательности, чтобы получился «паспорт» растения, изображённого на фотографии, соответствующий положению растения в общей классификации организмов.

Список слов:

|

1) Покрытосеменные(цветковые) 2) Ромашка аптечная 3) Ромашки 4) Растения |

|

||||

|

Царство |

Отдел |

Род |

Вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Выберите из предложенного списка и запишите таксоны

(систематические группы), относящиеся к систематике царства Животные.

Семейство, царство, вид, порядок, класс, отряд, отдел, тип

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Определите систематическое положение лисицы обыкновенной, вписав необходимые слова: (Беспозвоночные, Хордовые (Позвоночные), Лисицы,

Собаки)

Империя (Неклеточные и Клеточные) ______________________

Надцарство (Прокариоты и Эукариоты) ______________________

Царство (Растения, Животные, Грибы, Бактерии) ____________________

Подцарство (Одноклеточные и Многоклеточные) ____________________

Тип ______________________

Класс Млекопитающие

Отряд Хищные

Семейство Волчьи (Собачьи)

Род _______________________

Вид __________________________________

5. Определите количество видов и родов животных, указанных в списке: а) видов _______

б) родов_______

Лисица обыкновенная

Медведь бурый

Ласточка береговая

Тюлень гренландский

Медведь белый

Ласточка деревенская

Тюлень обыкновенный

Сельдь атлантическая

ВЫВОД:

Наука, изучающая разнообразие живых организмов, их классификацию называется _______________________. Наименьшей систематической единицей является ______________, а наибольшей __________________. Выделяют ____ царства живой природы: _____________, _____________, ___________, ___________, _________.

Практическая работа

Тема: «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах)»

Цель: Научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания.

Оборудование: изображения животных и растений различных мест обитания.

«Это нужно знать»

Приспособленность - это свойство организмов приобретать качества, которые позволяют выжить в определенных условиях среды.

Биосфера – это оболочка Земли, где существуют живые организмы. Выделяют следующие среды обитания на нашей планете:

Водную (наличие плавников и обтекаемой формы тела)

Наземно-воздушную (наличие перьевого покрова и крыльев)

Почвенную (передние лапы превратились в лопаты, развитое обоняние, слабое зрение)

Организменную (у паразитов нет недостатка в пище, их жизненное пространство ограничено организмом хозяина) Ход работы.

1. Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

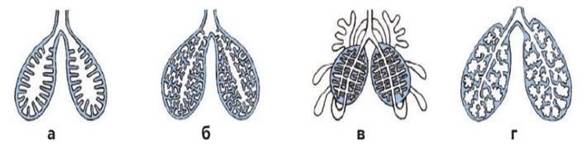

2. Рассмотрите животных, приспособленных к разным средам обитания, проанализируйте особенности их внешнего строения.

3. Заполните таблицу, используя теоретический материал.

|

Название среды обитания |

Названия живых |

Особенности приспособленности |

|

|

организмов |

организмов к среде обитания. |

|

Водная |

|

|

|

Наземновоздушная |

|

|

|

Почвенная |

|

|

|

Организменная |

|

|

Вывод: _______________- это свойство организмов

приобретать качества, которые позволяют выжить в определенных условиях среды. Выделяют

следующие среды обитания: 1.__________, 2.____________, 3.____________,

4._____________. Приспособления выражаются в особенностях их _________ строения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.)

Цель: выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ.

Ход работы:

1. С какими природными сообществами схожа искусственная экосистема аквариум?

2. Составьте сравнительную характеристику природных и искусственных сообществ. Запишите в таблицу.

|

Природные сообщества (река) |

Искусственные сообщества (аквариум) |

|

|

|

Список для сравнения:

Главным источником энергии является солнечный свет

По типу питания чаще всего гетеротрофы (используют готовую пищу)

Истощает почву

Не истощает почву

Большое видовое разнообразие

Малое видовое разнообразие

Высокая устойчивость и способность к самовосстановлению

Низкая устойчивость и зависимость от деятельности человека

Сбалансированная замкнутая цепь питания

Незамкнутая цепь питания

Производит мало кислорода или не производит вообще Производит большое количество кислорода

Сбалансированная система потребления и очистки воды Потребляет огромное количество воды и загрязняет ее

Для каких целей человек создает искусственные экосистемы?

Сделайте вывод: почему искусственные экосистемы очень неустойчивы и не способны к самовосстановлению и саморегуляции?

Лабораторныеи практические

работы 6 класс ботаника

Лабораторная работа№ 1

Тема: «Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи»

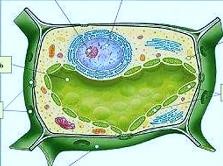

Цель: ознакомиться с особенностями строения клеток листа элодеи; обобщить знания по строению растительной клетки.

Оборудование: микроскоп, микропрепарат листа элодеи.

Ход работы:

Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Рассмотрите микропрепарат под световым микроскопом. Зарисуйте увиденное в микроскопе. Подпишите строение клетки элодеи.

Заполните таблицу:

|

Части органоиды клетки |

и |

Функции |

|

оболочка |

|

|

|

цитоплазма |

|

|

|

ядро |

|

|

|

вакуоль |

|

|

|

Пластиды (хлоропласты) |

|

|

4. Вывод:

Какое строение имеет растительная клетка?

В чём сходство и различие между клетками кожицы чешуи лука и клетками листа элодеи?

2.

: «Обнаружение неорганических и органических веществ в растении»

Цель: обнаружить неорганические и органические вещества.

Оборудование: кусочки стебля, корня, листьев или несколько семян, пробирка, спиртовка, пипетка, пинцет, зерна пшеницы, клубень картофеля, семена подсолнечника, марля, лист бумаги, раствор йода, крахмал, стакан с водой, ступка с пестиком, металлическая пластинка.

Ход работы:

Задание 1. Обнаружение неорганических веществ

Положите в пробирку кусочки стебля, корня, листьев и несколько семян и нагрейте их на слабом огне. Что появилось на стенке пробирки?

Нагрейте кусочки растения на металлической пластинке. Они обугливаются, появляется дым. Это сгорают органические вещества. На пластинке остается зола, состоящая из несгорающих минеральных веществ.

Задание 2. Обнаружение органических веществ

Возьмите зерна пшеницы, разотрите их в ступке в муку, добавьте несколько капель воды, и приготовьте кусочек теста.

Заверните тесто в марлю, опустите мешочек в стакан с водой и промойте его. Образуется мутная взвесь.

Перелейте часть мутной жидкости из стакана в пробирку и капните в нее 23 капли раствора йода. Жидкость приобретет синий цвет, это присутствуют органические вещества – крахмал.

Капните каплю раствора йода на разрезанный клубень картофеля. Вы убедитесь, что в клубне картофеля тоже есть крахмал.

Рассмотрите остаток теста в марле. Вы увидите клейкую массу, ее называют клейковиной или растительным белком.

Возьмите несколько семян подсолнечника, снимите с них кожуру и раздавите на листе бумаги: вы увидите жирные пятна. Это подтверждает наличие значительного количества жира в семенах подсолнечника.

Результаты своего исследования занесите в таблицу.

|

Растение |

Наблюдение |

Вывод о содержании органических веществ |

|

Зерна пшеницы /Мука |

|

|

|

Клубень картофеля |

|

|

|

Семена подсолнечника |

|

|

Вывод: Растения содержат

__________ и ___________ вещества.

3

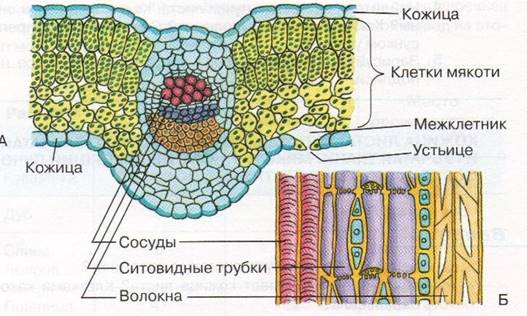

: «Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов)»

Цель: научиться распознавать растительные ткани на микропрепаратах, выделять существенные признаки тканей.

Оборудование: микроскоп, микропрепараты по анатомии растений Ход работы Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Рассмотрите строение растительных тканей на рисунках учебника.

2. Подготовьте микроскоп к работе.

3. Рассмотрите микропрепараты. Найдите на них покровную, механическую, образовательную, основную, проводящую ткани.

4. Зарисуйте небольшие фрагменты микропрепаратов так, чтобы по вашему рисунку можно было узнать увиденные ткани.

5. Используя рисунки и текст учебника, заполните таблицу

|

Название ткани место расположения |

Их разновидности |

Особенности строения |

Какие функции выполняет? |

|

Образовательная Верхушка корня конус нарастания стебля в почке камбий |

камбий |

|

|

|

Основная: запасающая всасывающая |

1.фотосинтезирующая |

|

|

|

фотосинтезирующая. Мякоть листа, плодов. Середина корня, стебля. Мягкие части цветка Главная масса коры |

2.запасающая |

|

|

|

Механическая: Жилки листа Волокна стебля Косточка абрикоса Скорлупа грецкого ореха |

1.древесные волокна 2.лубяные волокна |

|

|

|

Покровная: Кожица (с устьицами) листа пробка (с чечевичками) дерева кора |

1.кожица 2.пробка 3.корка |

|

|

|

Проводящая Жилки листа в корне стебле |

1.Сосуды 2.Ситодвидные трубки |

|

|

Сделайте вывод о наличии тканей, их разном строении и ответьте на вопросы:

– Как связано строение ткани с выполняемой функцией?

– Почему клетки покровной ткани близко прилегают друг к другу? – Как отличить основную ткань от покровной

4

: «Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения.

Цель: научиться выделять органы растений отдела Покрытосеменные (Цветковые).

Оборудование: рисунки, фотографии, гербарные экземпляры растений.

Ход работы Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Рассмотрим травянистое растение Редька дикая. Найдём его вегетативные и генеративные органы.

2. Зарисуем схематично строение Редьки дикой, обозначим на рисунке цифрами его органы и подпишем, какая цифра какому органу растения соответствует.

3. Заполнить таблицу: «Функции органов цветкового растения»

|

Орган цветкового растения |

Работа, которую он выполняет |

|

КОРЕНЬ |

1. укрепляет растение в почве; 2. прочно удерживает его; 3. поглощает из почвы воду и минеральные соли. |

|

СТЕБЕЛЬ |

|

|

ЛИСТ |

|

|

ЦВЕТОК |

|

|

ПЛОД |

|

Вывод: органы цветкового растения делятся на ….. и ….. . Вегетативные органы нужны ……… К ним относятся ……….. . Генеративные органы нужны …… . К ним относятся ……… .

(Для справок: цветок, плод, семя;

вегетативные и генеративные; для размножения; побег и корень; для питания и роста)

5

: «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений»

Цель: изучить особенности строения семян двудольных и однодольных растений.

Оборудование: сухие и набухшие семена фасоли и зерновки пшеницы, лупа.

Ход работы.

Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли и пшеницы. Сравните их размеры и формы. (запишите в тетрадь)

2. Зарисуйте строение семян фасоли и пшеницы, подписав их строение.

3. Сравните семена фасоли и пшеницы, заполните таблицу:

|

Части семени |

Двудольные растения |

Однодольные растения |

|

название |

фасоль |

пшеница |

|

кожура |

|

|

|

зародыш |

|

|

|

эндосперм |

|

|

|

семядоля |

|

|

Вывод: Семена содержат ____________. (корешок, стебелек, почечка и семядоли), снабженный питательными веществами и водой. Зародыш защищен семенной ___________ от неблагоприятных воздействий.

Семена различаются количеством _________ в зародыше. Этот признак используется при разделении цветковых растений на два класса: Двудольные и ______________. Запасные питательные вещества для развития зародыша откладываются в эндосперме у однодольных или в ____________ у двудольных.

работа № 6

: «Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых

растений. Изучение микропрепарата клеток корня»

Цель: выявить особенности строения стержневой и мочковатой корневых систем; познакомиться с особенностями строения клеток, образующих различные зоны корня.

Оборудование: набор растений со стержневой и мочковатой корневыми системами, готовые микропрепараты клеток различных зон корня, микроскоп.

Ход работы Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Рассмотрите растения, имеющие разные типы корневых систем на гербарии и рисунках. Заполните таблицу.

|

Название растения |

Тип корневой системы растения |

Какие виды корней лучше развиты |

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Зарисуйте, укажите типы корневых систем изображенных растений, подпишите и ответьте на вопросы

Какие корневые системы называются стержневыми

_________________________________________________________

Какие корневые системы называются мочковатыми

_________________________________________________________

3. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты клеток различных зон корня, отметьте особенности строения их клеток.

4. По результатам изучения микропрепаратов и текста параграфа заполните таблицу.

|

Название зоны |

Выполняемая функция |

Особенности строения клеток |

|

ДЕЛЕНИЯ |

|

|

|

РАСТЯЖЕНИЯ (РОСТА) |

|

|

|

ВСАСЫВАНИЯ (КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ) |

|

|

|

ПРОВЕДЕНИЯ |

|

|

Вывод: Корневая система – это …….. . Корневые системы бывают ……… и …….. . В стержневой корневой системе хорошо виден … корень. Эта корневая система часто встречается у … растений. В мочковатой корневой системе сильно развиты …… корни. Такая корневая система характерна для … растений. работа№ 7

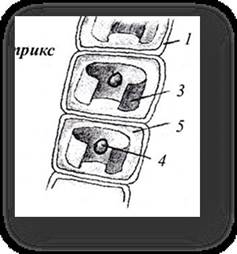

: «Изучение строения вегетативных и генеративных почек» Цель: изучить внешнее и внутреннее строение почек.

Оборудование: учебник, таблица.

Ход работы.

Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Используя параграф 10, рисунок 35 рассмотрите внутреннее строение почек.

2. Сделайте схематические рисунки строения вегетативной и генеративной почек и подпишите их части

Ответы: (заполнить таблицу в соответствии с цифрами)

|

Части почки |

Внутреннее строение почек |

|

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

4 |

|

|

5 |

|

|

6 |

|

4. Вставьте пропущенные слова (вегетативная, зачаточный побег, видоизмененные листья, цветочная) по смыслу:

1. Снаружи почки покрыты плотными кожистыми ………………………, защищающими их от воздействия неблагоприятных условий внешней среды.

2. С помощью лупы можно увидеть, что на верхушке зачаточного побега находится его ростовая часть - ……………….., состоящий из клеток образовательной ткани.

3. Почку, внутри которой находится только зачаточный побег (стебель, листья и почки), называют …………..

4. В почках многих цветковых растений сформированы зачатки цветка.

Такую почку называют ……………. Ответы записать в таблицу.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

|

5. Подписать расположение почек на побеге

1. 2. 3.

Вывод: Почка – это зачаток __________. Из вегетативной (листовой) почки развивается __________. Из генеративной (цветковой) почки развивается ___________.

работа№ 8

: «Рассматривание микроскопического строения ветки дерева» Цель: изучить строение стебля.

Оборудование: микроскоп, готовый микропрепарат «Срез ветки дерева» Ход работы.

Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Укажите функции стебля:

1.

2.

3.

4.

2. Укажите типы стеблей по направлению роста:

1. 2. 3. 4.

3. Зарисуйте и подпишите строение стебля.

4. Заполните таблицу

|

Ткань |

Слой стебля |

Особенности строения клеток |

Значение |

|

|

|

|

Кожица |

Один ряд плотно сомкнутых клеток |

Защита от внешних воздействий |

|

Покровная |

Пробка |

Мертвые клетки с утолщенными стенками |

Защита от механических повреждений |

|

|

Проводящая, запасающая, механическая |

Луб |

Живые клетки, проводящие вещества |

Проводящая функция |

|

|

|

Камбий |

|

Рост стебля в толщину |

|

|

Основная, проводящая, механическая |

Древесина |

Отмершие клетки с толстыми стенками |

|

|

|

Основная, запасающая |

Сердцевина |

Мягкая паренхима |

|

|

Сделайте вывод о строения различных тканей стебля и связи строения различных частей стебля с выполняемыми ими функциями.

Вывод: Различные …… стебля имеют специализированное строение, которое позволяет выполнять определённые ……... . ……. защищает стебель от внешних воздействий. ……. обеспечивает дополнительную защиту. …… участвует в транспортировке органических веществ. Камбий отвечает за рост стебля в ………. . Древесина проводит …. и ……….. вещества. Сердцевина выполняет ………… функцию. Такое строение обеспечивает жизнедеятельность растения и его адаптацию к окружающей среде.

Лабораторная работа№ 9

Тема: «Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением».

Цель: изучить внешнее строение листьев и листорасположения на примере комнатных растений

Оборудование: комнатные растения и их фотографии.

Ход работы. Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Зарисуйте внешнее строение листа и сделайте необходимые обозначения:

|

|

1. 2. 3. 4. 5. |

2. Рассмотрите рисунок. Определите, какое жилкование изображено (занести в таблицу)

|

А |

|

|

Б |

|

|

В |

|

3. Какое листорасположение имеют данные растения (занести в таблицу)?

|

А |

|

|

Б |

|

|

В |

|

А. Б. В.

4. Рассмотрим листья комнатных растений и их фотографии. Обратим внимание на листорасположение, жилкование, на то, черешковый лист или сидячий, простой лист или сложный. Заполним таблицу.

|

Название растения |

Листорасположение |

Черешковый лист или сидячий |

Жилкование |

Простой лист или сложный |

|

Толстяка |

|

|

|

|

|

Фикус |

|

|

|

|

|

Драцена |

|

|

|

|

|

Шеффлера |

|

|

|

|

Вывод:

Лист – это ……. . Основные части листа – это …. .

По наличию или отсутствию черешка листья бывают …. и … . .

По количеству листовых пластинок листья

бывают … и … . По жилкованию листья бывают…….. . Листья могут располагаться на стебле

………. .

Лабораторная работа№ 10.

Тема: «Строение корневища, клубня, луковицы»

Цель: доказать, что корневище, клубень и луковица - подземные видоизменённые побеги.

Оборудование: корневища имбиря, клубни картофеля, луковицы лука, рисунки, таблицы.

Ход работы:

Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. КОРНЕВИЩЕ

|

1. Рассмотрите рисунок корневища. 2. Зарисуйте его внешний вид. 3. Обозначьте на рисунке: |

|

|

|

Узел с боковой почкой Верхушечную почку Лист Придаточные корни |

2. КЛУБЕНЬ

|

1. Рассмотрите клубень картофеля. 2. Зарисуйте его внешний вид. 3. Обозначьте на рисунке: |

|

|

|

Верхушечную почку Боковую почку Стебель Столон |

3. ЛУКОВИЦА

1. Рассмотрите продольный срез луковицы лука репчатого.

2. Зарисуйте и обозначьте цифрами на рисунке:

|

|

Донце Придаточные корни Сухие чешуи Верхущечную почку Сочные чешуи |

Вывод: Подземными видоизменениями

побегов являются ____, ____ и ____. Функциями видоизмененных подземных побегов являются _________.

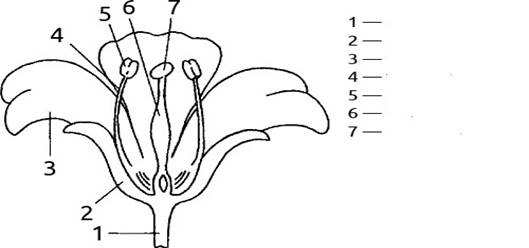

Лабораторная работа№ 11 Тема: "Изучение строения цветков" Цель: изучение строения цветков растения.

Оборудование: живые и фиксированные цветки, лупа, скальпель Ход работы.

Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Рассмотрите, зарисуйте и подпишите рисунок, показывающий строение цветка

2. Зарисуйте тычинку и пестик, обозначьте их части.

|

|

|

|

|

Вывод: Если цветок имеет только тычинки, то его называют___________________, если цветок имеет только пестики, то его называют ___________________. Большинство растений в цветках имеют и ___________ и _____________, такие цветки называют ______________ .

Главными частями цветка являются _________________ и ________________.

Лабораторная работа№ 12

Тема: «Ознакомление с различными типами соцветий»

Цель: изучить строение различных типов соцветий и установить их значение в жизни растений.

Оборудование: гербарии, листы с заданиями.

Ход работы:

Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

1. Составьте определение термина «Соцветие», используя слова из списка:

цветков, на общем, в определенном, цветоносе, группа, расположенных, порядке.

Соцветие - ________________________________________________________ ________________________________________________________________ .

2. Зарисуйте и подпишите части соцветия, используя слова подсказки:

главная ось соцветия, цветок, видоизмененные листья, боковая ось соцветия.

|

|

1. 2. 3. 4. |

3. Рассмотрите соцветия предложенных вам растений в параграфе 15, рис. 57. Разделите соцветия на простые и сложные. Зарисуйте в таблице схемы соцветий, которые соответствуют рассматриваемым растениям. Заполните таблицу.

|

Схема соцветия |

Тип соцветия |

Простое или сложное. |

Название растения |

|

|

Кисть |

|

|

|

|

Зонтик |

|

|

|

|

Початок |

|

|

|

|

Головка |

|

|

|

|

Колос |

|

|

|

|

Метелка |

|

|

4. Рассмотрите соцветия на живом и гербарном материале.

5. Рассмотрим соцветия ландыша, одуванчика и белокрыльника. Определите тип их соцветия.

|

Ландыш |

Одуванчик |

Белокрыльник |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

Вывод: биологическое значение соцветий – __________________________

_________________________________________________________________ Практическая работа

Тема: «Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями» (демонстративная, неоцениваемая)

Цель: выявить, у каких аквариумных растений больше выделяется кислород.

Оборудование: мультимедийное оборудование, ветка элодеи, банка с водой, лабораторное оборудование (воронка, пробирка), источник света, спичка или лучина.

Ходработы:

1. Посмотрите видеофрагмент. https://vk.com/video-123624171_456239409?ref_domain=yandex-

video.naydex.net

2. После просмотра заполните таблицу.

|

Что делали? |

Что наблюдали? |

Вывод |

|

Взяли веточки водного растения элодеи и поместили в банку с водой. ✓ Накрыли растения воронкой, на которую надета наполненная водой пробирка. ✓ Поставили банку на яркий солнечный или электрический свет. ✓ Спустя время аккуратно извлекли пробирку и поднесли к ней тлеющую лучинку. |

В пробирке мы увидели выделение пузырьков газа. Лучинка вспыхнула ярким пламенем, это подтверждает, что в пробирке кислород. |

Растение на свету выделяет кислород. |

Вывод: у растений выделяют два типа питания: минеральное, обеспечивающее растения водой и минеральными веществами, и фотосинтез, в процессе которого образуются необходимые органические вещества и кислород.

Лабораторная работа № 13

Тема: «Изучение роли рыхления для дыхания корней» (виртуальная, неоцениваемая)

Цель: научить учащихся правильно рыхлить комнатные растения.

Оборудование: комнатные растения на следующий день после полива, заостренные деревянные или пластиковые палочки, либо столовые вилки.

Дополнительная информация:

Необходимая для растения влажность поддерживается поливкой земляного кома и опрыскиванием растения.

Потребность в воде колеблется в зависимости от вида, сорта, фазы развития растений. В период усиленного роста растения содержат в себе и требуют больше воды, нежели в период покоя.

На жизнедеятельность растений одинаково отрицательно влияют как недостаток влаги, так и избыток ее.

Рыхление – это один из важных элементов ухода за цветами.

Это так называемый «сухой полив» и правду говорят: «Лучше 1 раз хорошо взрыхлить, чем 2 раза плохо полить».

При рыхлении разрушаются мелкие капилляры почвы, через которые вода поднимается вверх и тем самым высушиваются нижележащие слои земли.

При рыхлении воздух проникает в почву воздуха и тем самым корни растения дышат.

Правила рыхления:

• разрыхлять верхний слой земли необходимо на следующий день после полива;

• рыхлят землю на глубину не более чем 1,5 см;

• рыхлят осторожно, в основном возле стенок горшка, чтобы не повредить корни.

Ход работы

1. Рабочую зону покрывают клеенкой или защитной пленкой, на которую выставляют горшки с комнатными растениями.

2. Следуя правилам рыхления (см. выше), учащиеся под руководством учителя проводят рыхление комнатных растений.

Вопросы учащимся:

1. Почему рыхление называют «сухой поливкой»?

2. Объясните народную мудрость: «Лучше 1 раз хорошо взрыхлить, чем 2 раза плохо полить».

3. Почему рыхлить землю надо не более чем на 1,5 см вглубь? Вывод: Вставьте пропущенные слова:

Рыхление почвы помогает сохранить……………на сухих участках. При подсыхании почвы на ее поверхности образуется …….., способствующая быстрому ……….. воды. Во время рыхления ……… разрушается. Вода перестает ………… из более глубоких слоев почвы. Поэтому влага ………………. и в поверхностном слое. Недаром рыхление иногда называют «сухой поливкой». Говорят, так: «Лучше один раз хорошо ………………, чем два раза плохо полить».

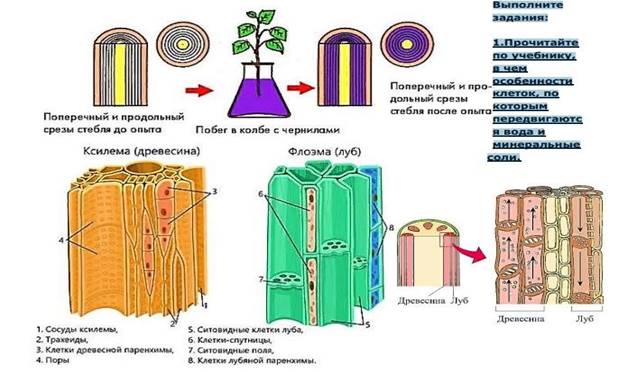

Практическая работа

Тема: ««Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине» (демонстративная)

Цель: познакомиться с транспортом веществ внутри растительного организма.

Оборудование: ветка липы, простоявшая 2–4 суток в подкрашенной воде; таблицы «Строение стебля», «Проводящие ткани растения», учебник. Ход работы:

1. Рассмотрите поперечный срез ветки липы или какого-либо другого древесного растения, простоявшего 2–4 суток в подкрашенной воде. Установите, какой слой стебля окрасился.

2. Рассмотрите продольный срез этой же ветки. Укажите, какой слой стебля окрасился. На основании проведенных наблюдений сделайте вывод.

1. Зарисуйте продольный и поперечный срезы стебля, укажите сосуды древесины.

2. Заполните таблицу. Проводящие ткани растения

|

Вид ткани |

Место расположения |

Особенности строения |

Функция |

|

Сосуды |

|

|

|

|

Ситовидные трубки |

|

|

|

Вывод: Воду и минеральные вещества для растения добывает___________.

Эти вещества поступают к листьям, цветам и плодам по __________ стебля.

Для более яркой демонстрации учитель может продемонстрировать «волшебный букет». Взять чернила зеленого, синего, красного и черного цветов, добавить их в стаканчики с водой и поставить туда листья пекинской капусты.

Через 2-4 часа букет будет готов.

Практическая работа

Тема: «Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт». «Определение условий прорастания семян»

Цель: определить всхожесть семян и условия для их прорастания.

Оборудование: семена редиса, блюдце, салфетка, вода Ход работы:

1. Заложите опыт: поместите 100 семян редиса на влажную бумажную салфетку и поставьте в теплое место. Следите за влажностью салфетки. Через 3-5 дней определите всхожесть семян по формуле:

Всхожесть = М* N/ 100%

где М- количество семян, взятых для опыта, N- количество проросших семян

Всхожесть = __________________

2. Определение условий прорастания семян. Сделайте микровывод.

Прочитайте текст. Определите какое необходимое условие для прорастания семян доказывает опыт, указанный на рисунке.

|

1. Определённая температура. В тропиках растения прорастают при температурах не ниже 25 С. В субтропиках прорастают, как правило, при температуре 12 С. В умеренном поясе прорастают при разных температурах. 2. Наличие воды. Вода поступает в семя через семявход, семя набухает, его масса и объём увеличиваются в несколько раз. Потом начинается развитие зародыша семени, а затем его превращение в проросток. 3. Наличие кислорода. Зародыш внутри семени питается готовыми органическими веществами эндосперма. Для получения энергии он использует дыхание. |

|

Для прорастания семян различных видов растений требуются разные условия. Но три условия необходимы для прорастания всех без исключения семян - это наличие воды, воздуха и тепла.

3. Ответьте на вопросы, используя данные, представленные в учебнике на рис. 94 стр. 122, и постройте столбиковую диаграмму «Минимальная температура для прорастания некоторых семян».

4. Ответьте на вопросы используя таблицу и диаграмму.

У какого растения семена садят на глубину 4 см? __________________ Семенам какого растения надо больше всего воды для прорастания?

__________

Какое растение является самым холодоустойчивым? ______________

Какое растение является самым теплолюбивым? _________________

Вывод: (в зависимости от результатов) причины всхожести семян обусловлены высоким качеством семян и соблюдением условий проращивания.

Практическая работа

Тема: «Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха)» (неоцениваемая) (1 вариант)

Цель: наблюдать рост и развитие цветкового растения.

Оборудование: семена фасоли или гороха, емкость, опилки, вода, пленка.

Ход работы:

1. Положите семена фасоли или гороха в банку с увлажненными опилками и следите за их прорастанием. По мере необходимости увлажняйте опилки водой, чтобы проростки не пересыхали.

2. Каждый день вынимайте из опилок по одному проростку и зарисовывайте их, записывая сколько дней проростку.

3. Результаты записывать в таблицу.

|

Дата (14 дней) |

Что наблюдали? |

|

28 апреля |

Взяли емкость (стеклянную банку или пластиковый контейнер) поместили в нее на опилки, смоченные водой, семена гороха (фасоли). Накрыли пленкой, поставили в теплое место. |

|

|

|

|

|

|

4. Через 2 недели (14 дней) опыт прекратите, и зарисуйте общую картину, показывающую рост и развитие проростков.

Вывод: необходимые условия для прорастания семян: наличие воды, воздуха (кислорода), тепла.

Практическая работа

Тема: «Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях на примере фасоли» (неоцениваемая) (2 вариант) Цель: выяснить изменения, которые происходят в семени в период их прорастания и развития.

Оборудование: литровая банка, семена бобов - фасоли, вата, линейка.

Ход работы. Прослушал (-а) инструктаж по ТБ Задание 1.

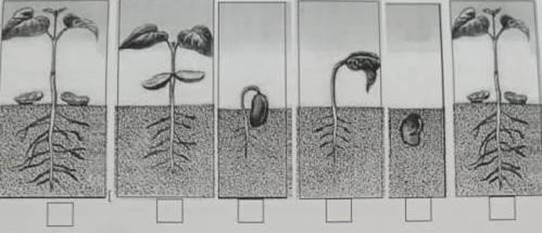

Установите последовательность стадий развития фасоли, для этого под каждым изображением поставьте порядковый номер.

Задание 2.

Схематично зарисуйте стадии развития фасоли в правильной последовательности.

Задание 3.

Используя таблицу " Характеристика некоторых сортов фасоли», ответьте на вопросы.

|

Сорт фасоли |

Масса, высота куста, см |

Срок созревания, дней |

Длинна бобов, см |

Урожайность, кг/кв.м. |

|

Золушка |

55 |

45-50 |

34 |

1,7 |

|

Пурпурная королева |

40 |

55-60 |

16 |

3 |

|

Турчанка |

350 |

55-60 |

20 |

4,3 |

|

Герда |

300 |

50-55 |

20 |

4 |

1. Плоды каких сортов имеют наибольшую длину?

2. Какой сорт достигает наибольших размеров?

3. Какой сорт фасоли быстрее принесёт урожай?

4. Урожайность какого сорта наименьшая?

Задание 4.

Ответьте на вопросы

1. В какой почве быстрее прорастают семена?

2. Какого размера будут проростки, положенные на глубину 2 см в песчаную почву?

3. Какая оптимальная глубина закладки семян фасоли?

Вывод: Для прорастания семени необходимы ________, __________, ________. Сначала из семени появляется главный __________, затем -_________. После того как растение выросло на нём образуются _________ . После оплодотворения образуются __________ в которых созреваю семена.

Практическая работа

Тема: «Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения)»

Цель: научиться приемам вегетативного размножения растений.

Оборудование: стеблевые черенки, стакан или банка с водой. Ход работы:

1. Выполните размножение комнатного растения черенками по алгоритму инструктивной карточки.

|

|

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА |

|

1 |

Осторожно срежьте стеблевые черенки с 3-4 листьями с предложенных вам комнатных растений. |

|

2 |

Удалите с них два нижних листа, поместите в стаканы или банки с водой так, чтобы нижний узел был в воде. |

|

3 |

Поставьте черенки в теплое и хорошо освещенное место. |

|

4 |

Поддерживайте относительно постоянную комнатную температуру воды, воздуха и следите за уровнем воды |

|

5 |

Накройте черенки стеклянной банкой и выдержите на рассеянном свету до тех пор, пока у них полностью не разовьется корневая система. |

|

6 |

Накройте черенки стеклянной банкой и выдержите на рассеянном свету пока почки не тронутся в рост. |

|

7 |

Ведите регулярные наблюдения за ростом и развитием черенков. |

2. Данные записывайте в таблицу.

|

Название растения |

|

Дата |

|

|

|

начала укоренения |

начала образования придаточных корней |

высадки в цветочные горшки |

начала роста побегов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вывод: вегетативное размножение цветковых растений широко распространено в природе и часто используется человеком при размножении сельскохозяйственных и декоративных растений.

Лабораторныеи практические

работы 7 класс ботаника

Лабораторная 1

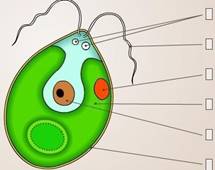

Тема: «Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы)»

Цель: ознакомиться

со строением одноклеточных зеленых водорослей, определить основные элементы их

строения, и какие функции они выполняют. ![]()

Оборудование: инструктивная карта с рисунками, схемами и таблицами Ходработы

Прослушал (а) инструктаж по ТБ

1. Рассмотрите и зарисуйте изображение представителя отдела Зеленые водоросли-хламидомонады. Обозначьте основные элементы её строения, используя ниже перечисленные термины.

Жгутики, ядро, светочувствительный глазок, сократительные вакуоли, хроматофор, оболочка, цитоплазма

2. Определите, какие функции выполняются разными структурами клетки хламидомонады. Перечертите и заполните таблицу, используя ниже предлагаемые варианты, добавив их на правильные места в таблице.

|

Строение |

Функции |

|

сократительные вакуоли |

|

|

жгутики |

|

|

светочувствительный глазок |

|

|

хроматофор |

|

|

ядро |

|

|

оболочка |

|

Генетическая информация, обеспечивает форму клетки, выделение лишней воды, фотосинтез, движение, восприятие света.

3. Рассмотрите и зарисуйте изображение представителя отдела Зеленые водоросли-хлореллы. Обозначьте основные элементы её строения, используя ниже перечисленные термины.

Хроматофор, ядро, цитоплазма

Хроматофор, ядро, цитоплазма

4. Определите, какие функции выполняются разными структурами клетки хлореллы.

5. Сравните строение изученных организмов. Найдите сходство и различия в строении клеток.

Вывод: Зеленые водоросли обитают в __________. Простейшие зеленые водоросли – одноклеточные. Водоросли относятся к низшим растениям, так как не имеют _________. Тело водорослей называют ________. Хлоропласты водорослей называют _________. Среди водорослей есть одноклеточные и многоклеточные растения. Водоросли размножаются ________.

1

Тема: «Изучение строения многоклеточныхнитчатых водорослей

(на примере спирогиры и улотрикса)»

Цель: изучить строение спирогиры и улотрикса, выявить признаки, характерные для протистов

Оборудование: микроскоп, готовые микропрепараты Ход работы:

Прослушал (а) инструктаж по ТБ

1. Зарисуйте и подпишите нитчатую водоросль спирогира

2. Зарисуйте и подпишите нитчатую водоросль улотрикс

3. Сравним в виде таблицы особенности строения данных водорослей:

|

Признаки для сравнения |

Спирогира |

Улотрикс |

|

Есть органы и ткани или нет органов и тканей |

|

|

|

Слоевище (таллом) |

|

|

|

нитевидное или пластинчатое |

|

|

|

Детали, которые выделяют в строении клеток |

|

|

|

Форма хроматофоров |

|

|

|

Цвет хроматофоров |

|

|

Вывод:

спирогира и улотрикс относятся к низшим растениям и отделу….. водоросли по

таким признакам: большинство клеток у каждой из этих водорослей по строению одинаковы.

То есть у них нет … и … . В клетках спирогиры и улотрикса пластиды-хроматофоры имеют

… цвет. Тело их называется …. или … . Форма таллома у этих водорослей ….. .

2

Тема: «Изучениевнешнегостроениямхов (наместныхвидах)»

Цель: изучить внешнее строение мхов на примере кукушкина льна и сфагнума.

Оборудование: мох сфагнум и кукушкин лен, микроскоп, чашка Петри, препарат со спорой мха, предметные и покровные стекла, препаровальная игла, стакан с водой, фильтровальная бумага.

Ходработы.

Выполните задания.

1. Рассмотрите внешнее строение мха кукушкин лен. Найдите стебель и листья. Укажите форму, расположение, размер и окраску листьев, характер стебля (ветвистый, не ветвистый). Найдите в нижней части растения ризоиды.

2. Зарисуйте внешнее строение одного растения и обозначьте органы, из которых оно состоит.

3. Рассмотрите верхушку стебля и найдите коробочку со спорами. Изучите строение коробочки. Каково значение ножки и колпачка? Как расселяются споровые растения?

4. Как называется наука, изучающая мхи?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Запишите общий вывод, ответив на вопросы:

Вставьте пропущенные слова:

Признаки, по которым мхи относятся к высшим растениям:

______________________________________________________________________ Органы мха: ______________________________________________________

Органы размножения мха: __________________________________________ Внутри коробочки мха находятся ____________________________________

Сфагнум впитывает много воды за счет наличия у него

Мхи отличаются по строению от водорослей ![]() и

это

и

это

свидетельствует об их более ____________________________________________

3

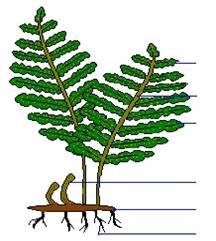

: «Изучение внешнего строения папоротника или хвоща»

Цель: дать общую характеристику папоротникообразным; выявить особенности строения и жизнедеятельности; изучить строение папоротника.

Оборудование: гербарные листы папоротника со спорангиями, с корневищами и придаточными корнями, микроскоп, микропрепарат "Сорус папоротника"

Ход работы.

1. Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

2. Выберите характеристики, по которым можно описать папоротникообразные.

1. Преимущественно деревья.

2. Развиваются с помощью семян.

3. Есть корневище

4. Семенные растения

5. Развиваются с помощью спор

6. Споры созревают в плодах

7. Цветут один раз в год

8. Преимущественно травы

9. Имеют органы и ткани

10. Не имеют органов и тканей

11. Высшие растения

12. Споры созревают в спорангиях

13. Низшие растения

14. Споровые растения

3. Заполните схему «Папоротникообразные»

Папоротникообразные

4. Зарисуйте и подпишите внешнее строение папоротника, используя слова подсказки.

Лист (вайи), стебель, спорангий, корни, корневище, молодые побеги, отрастающие от корневища

5.

5. Сравните папоротник и хвощ, используя данные текста, результаты занесите в таблицу.

Папоротники. Стебель спорофита короткий, находится в почве. Листья крупные, молодые листья имеют форму «улитки», спорангии находятся на обратной стороне листьев, гаметофит незрелый зеленого цвета, поэтому способен к фотосинтезу.

Хвощи. Стебель у спорофита прямостоячий, разделен на узлы и междоузлия, боковое ветвление и чешуйчатые листья, спорангии собраны в колоски, гаметофит незрелый зеленого цвета, поэтому способен к фотосинтезу.

|

Названия |

Папоротник |

Хвощ |

|

Стебель |

|

|

|

Лист |

|

|

|

Расположение спорангия |

|

|

|

Гаметофит |

|

|

|

Способность к фотосинтезу |

|

|

Вывод: Папоротникообразные - это ____________ растения, так как у них есть органы и __________. К Папоротникообразным относятся _______, _________, ___________. Папоротники размножаются ___________, которые созревают в __________.

4

: «Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы)»

Цель: познакомиться с внешним строением побегов, шишек и семян голосеменных растений.

Оборудование: гербарий, шишки, тетрадь, учебник. Ход работы:

1. Прослушал (а) инструктаж по ТБ. 2. Изучите данные таблицы

|

Признаки |

Сосна |

Ель |

|

|

|

|

|

Характеристика хвои |

по 2-5 вместе длина 4 – 5см четырехгранная светло-зеленого цвета |

поодиночке длина до 2 см плоская темно-зеленого цвета |

|

Характеристика шишек |

цилиндрической формы темно-коричневого цвета |

овальной формы светло-коричневого цвета |

|

Высота ствола |

до 30-40 метров |

более 40 метров |

|

Расположение кроны |

на верхушке ствола |

по всей длине ствола |

|

Отношение к свету |

светолюбивая |

теневыносливая |

|

Корневая система |

хорошо развитый главный корень глубоко уходит в землю |

главный корень развит слабо, боковые корни расположены в верхнем слое почвы |

|

Требовательность к почве |

нетребовательна, растет на песке, голых скалах |

хорошо растет только на плодородной, увлажненной почве |

3. Сравните хвою и шишки сосны и ели. Результаты запишите в таблицу

|

Критерий для сравнения |

Отл |

ичия |

|

|

Сосна |

Ель |

||

|

Хвоя |

Длина |

|

|

|

Окраска |

|

|

|

|

Количество |

|

|

|

|

|

хвоинок в пучке |

|

|

|

Шишки |

Форма |

|

|

|

Окраска |

|

|

|

|

Размер |

|

|

|

ВЫВОД: Все голосеменные – _____ либо ______. Листья голосеменных видоизменены в _____, что способствует уменьшению испарения влаги. У них хорошо развиты ______ и ________, образованная главным и боковыми корнями. Оплодотворение происходит без участия _____. Размножаются семенами, которые формируются из семязачатков. У голосеменных впервые в процессе эволюции появилось семя, снабженное запасными ___________ и покрытое _______. Семена у них располагаются на семенных чешуях открыто (голо).

Возникновение у растений семян - это приспособление их к ________________ образу жизни. У папоротникообразных семян не было. Они зарождались в виде _____, очень мелких и слабых носителей жизни, и развивались на _________ без какого-либо участия материнского организма. У голосеменных есть видоизмененный побег – ______.

Слова: 1. кустарники, 2. стебель, 3. вода, 4. питательные вещества, 5. деревья, 6. кожура, 7. сухопутный, 8. хвоя, 9. споры, 10. почва, 11. корневая система, 12. шишка.

Лабораторная 2

: "Изучение внешнего строения покрытосеменных растений".

Цель: изучить особенности строения покрытосеменных растений.

Оборудование: инструктивная карточка, рисунки покрытосеменных растений.

Ход работы.

Прослушал(а) инструктаж по ТБ.

Задания 1

Рассмотрите покрытосеменное растение. Найдите его органы - корень, стебель, лист, побег, цветок. Зарисуйте изученное растение, подпишите его составные части.

Задания 2. Рассмотрите корень растения.

Письменно отметьте особенности внешнего строения корня, _____________________________________________________________________

Задания 3. Рассмотрите побег растения. Письменно отметьте особенности внешнего строения листа - (сидячий или черешковый), тип жилкования(параллельное, дуговое, сетчатое), тип листорасположения (очерёдное или супротивное).

Задания 4. Рассмотрите строение цветка у растения. Письменно определите: одиночный цветок или растение имеет соцветие.

Задания 5. Изучите строение плода данного растения. Письменно определите тип плода (сухой или сочный; односеменной или многосеменной)

Задания 6. Письменно ответьте на вопросы:

Вставьте пропущенные слова:

Растения называют:

· цветковыми, потому что ______________________________________

· покрытосеменными, потому что ________________________________.

Вывод:

Многочисленными

представителями растительного царства являются ………………растения. Главными частями

растения являются: ………, ………, ………, …….,…….,……….. Их особенностью является наличие

………., который служит органом …………….

Практическаяработа № 5

Тема: «Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые)»

Цель: закрепить знания об особенностях строения растений различных семейств и определить их принадлежность к классу Двудольные.

Оборудование: гербарные экземпляры, рисунки растений

Ход работы

1. Прослушал (а) инструктаж по ТБ.

2. Рассмотрите предложенные экземпляры из класса Двудольных растений.

Шиповник коричный

4. Рассмотрите предложенные экземпляры из класса Двудольных растений СУРЕПКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Вывод: Сделайте

вывод о характерных особенностях Класса Двудольные.

Вывод: Сделайте

вывод о характерных особенностях Класса Двудольные.

1. Семя - состоит из _____ семядолей, которые содержат запас питательных веществ для развивающегося растения.

2. Листья: Обычно имеют ________ или _________ жилкование.

3. Корневая система - ___________, с хорошо развитым главным корнем, от которого отходят боковые корни.

4. Цветок - число лепестков обычно кратно _______ или _____, что отличает его от однодольных растений, у которых число лепестков кратно трем.

Практическая работа 7

: «Изучение признаков представителей семейств:

Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые)»

Цель: изучить особенности строения различных растений и определить их принадлежность к семейству.

Оборудование: гербарные экземпляры, рисунки растений.

Ход работы Прослушал (а) инструктаж по ТБ. Заполнить таблицу.

|

№ |

Признаки |

Семейство Мотыльковые (Бобовые) |

Семейство Пасленовые |

Семейство Сложноцветные (Астровые) |

|

|

1 |

Строение семени |

|

|

|

|

|

2 |

Листья (простые или сложные) |

Сложные, часто с прилистниками |

Простые или перисторассе ченные. |

Простые или перисторассеч енные |

|

|

3 |

Листья (черешковые или сидячие) |

|

|

|

|

|

4 |

Тип жилкования |

Перистое |

Сетчатое. |

Перистое |

|

|

5 |

Тип корневой системы |

|

|

|

|

|

6 |

Строение цветка |

Цветки мотылькового типа. |

Пятичастные , часто с сросшимися лепестками |

Мелкие цветки, собранные соцветия. |

в |

|

7 |

Жизненная форма |

|

|

|

|

|

8 |

Класс |

|

|

|

|

|

9 |

Представители |

Белая акация |

Картофель |

Ромашка аптечная |

|

Вывод: Признаки различий в строении _________, типе _________ и _______ форме, обусловлены принадлежностью к одному из классов растений.

Картофель, или паслён клубненосный Робиния псевдоакация, или

Белая акация

Ромашка аптечная

Практическаяработа№ 8

: «Изучение признаков представителей семейств: Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах»

Цель: изучить особенности строения различных растений и определить их принадлежность к семейству.

Оборудование: гербарные экземпляры, рисунки растений.

Ход работы

1. Изучить инструктивную карточку 2. Заполнить таблицу

|

№ |

Признаки |

СемействоЛилейн ые |

Семейство Злаки (Мятликовые) |

|

1 |

Тип соцветия |

|

|

|

2 |

Листья |

|

|

|

3 |

Плод |

|

|

|

4 |

Тип корневой системы |

|

|

|

5 |

Строение цветка ( формула) |

|

|

|

6 |

Жизненная форма |

|

|

|

7 |

Класс |

|

|

|

8 |

Представители |

|

|

Вывод: В чем сходство и чем различаются изученные вами растения?

Дополнительная информация

Лилейные

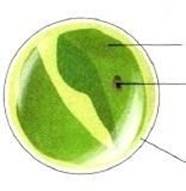

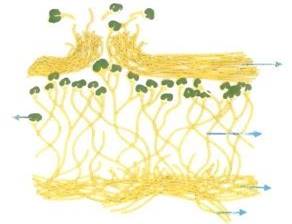

![]() Лилейные - многолетние

травянистые луковичные растения. Обитают главным образом в тропических и

субтропических районах, в средней полосе России. Редко встречаются кустарники и

деревья. Стебель прямостоячий или ползучий. Мочковатая корневая система.

Листья хорошо развиты, простые, имеют саблевидную или

ланцетовидную форму, собраны в приземную розетку, без прилистников.

Жилкование дуговидное

Лилейные - многолетние

травянистые луковичные растения. Обитают главным образом в тропических и

субтропических районах, в средней полосе России. Редко встречаются кустарники и

деревья. Стебель прямостоячий или ползучий. Мочковатая корневая система.

Листья хорошо развиты, простые, имеют саблевидную или

ланцетовидную форму, собраны в приземную розетку, без прилистников.

Жилкование дуговидное

илипараллельное. К луковичным растениям относится тюльпан. К корневищным - ландыш. Цветки простые, околоцветник состоит из 6 сросшихся или свободных

листочков. Тычинок 6, в двух кругах по 3. Пестик 1. Формула цветка лилейных на примере - лилии. О3+3Т3+3П1.

Крупные и яркие цветки лилейных часто располагаются по одиночке (тюльпан). Мелкие цветки собраны в соцветия: кисть (купена, тигровая лилия, ландыш) и зонтик (чеснок, лук).

Плоды лилейных: ягода (ландыш майский, спаржа), коробочка (тюльпан, лук).

Злаковые

Среди злаковых встречаются однолетние (ячмень, пшеница, кукуруза) и многолетние растения (корневищные - тростник, пырей ползучий и дерновинные - ковыль, луговик дернистый). Это растения с мочковатой корневой системой. Листья злаков, как правило, узкие, длинные, с параллельным жилкованием. Цветки злаков мелкие и невзрачные, они образуют простые соцветия — колоски, нередко составляющие сложные соцветия — сложный колос, метелку. Почти у всех злаков у основания каждого колоска находятся две колосковые чешуи. Число цветков в колосках у разных злаков различно — от одного до нескольких. Цветки большинства злаков имеют по 2 цветковые чешуи, 2 цветковые пленки, 3 тычинки и один пестик с двумя сидячими мохнатыми рыльцами. Формула цветка:

↑О(2)+2Т3П1.

В односемянном плоде злаков — зерновке околоплодник и семенная кожура срослись. В семени эндосперм не окружает зародыш, а примыкает к нему сбоку, непосредственно прилегая к единственной семядоле, так называемому щитку. Отдельные зерновки культивируемых злаков обычно называют зернами, а их массу — зерном.

Рис.2

Рис.2

Лабораторнаяработа № 3

: «Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах)» Цели: изучить внешнее строение бактериальной клетки

Оборудование: культура бактерий сенной палочки, предметные и покровные стекла, пипетка, стеклянная палочка, микроскоп Ход работы.

Прослушал (-а) инструктаж по ТБ.

1. Перенесите рисунок в тетрадь и сделайте обозначения:

Распредели бактерии на группы в таблице:

|

Кокки |

Бациллы |

Спириллы |

Вибрионы |

|

|

|

|

|

Сделайте вывод о разнообразии форм тела бактерий Информация

Форма бактерий

В зависимости от формы клетки бактерии различают:

● шарообразные одиночные — кокки,

● сложенные в цепочку кокки — стрептококки,

● группы (грозди) кокков — стафилококки,

● две шарообразные бактерии, соединённые вместе, — диплококки,

● палочковидные — бациллы,

● спиралевидные — спириллы, ● изогнутые — вибрионы и др.

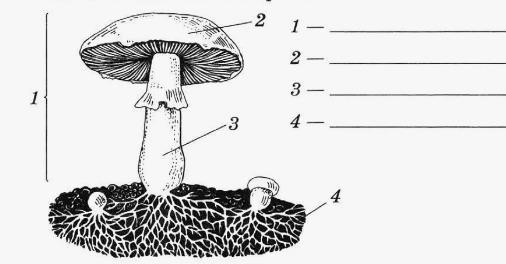

Практическаяработа№ 9

: "Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов" Цель: изучить строение плодового тела шляпочного гриба.

Оборудование: рисунки, таблицы, муляжи шляпочных грибов.

Ход работы

1. Прослушал (-а) инструктаж по ТБ.

2. Рассмотрим строение шляпочного гриба. Найдем плодовое тело, состоящее из шляпки и ножки, и нити грибницы (мицелия). Зарисуем схематично и подпишем строение шляпочного гриба.

3. Нижний слой шляпки гриба образован многочисленными

_________________.

Это _______________________ гриб.