Оценка организации ремонта и технического обслуживания оборудования

Основой организации ремонтного хозяйства, его фундаментом, является система технического обслуживания и ремонта – совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта, и исполнителей, необходимых для поддержания качества (работоспособности) машин и оборудования (изделий). Цель функционирования системы – обеспечение требуемого уровня надежности изделия в заданных условиях эксплуатации при минимальных удельных затратах на техническое обслуживание и ремонт.

Система технического обслуживания и ремонта является составной частью более крупной системы эксплуатации изделия (машин, оборудования). Эксплуатация – это стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. В общем случае она включает использование по назначению и техническую эксплуатацию, т.е. транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия.

Исправное состояние и работоспособность машин и оборудования в течение всего периода их эксплуатации обеспечивается техническим воздействием, подразделяемым на техническое обслуживание (осмотры) и ремонты. Техническое обслуживание (ТО) – это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Различают следующие виды технического обслуживания:

- периодическое – выполняемое через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени;

- регламентированное – предусмотренное в нормативно-технической и эксплуатационной документации и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания;

- сезонное – осуществляемое для подготовки изделия к использованию в осенне-зимних и весенне-летних условиях.

Техническое обслуживание может быть плановым, если постановка на него машин и оборудования осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации, и внеплановым – без предварительного назначения по техническому состоянию.

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. Его производят, если дальнейшая эксплуатация машин и оборудования невозможна из-за изношенности, поломки, или не дожидаясь выхода из строя. В первом случае способ восстановления технического состояния получил название «по потребности» (техническому состоянию) - экспертным путем или с помощью измерителей, установленных на оборудовании, проводится оценка его состояния, на основании этой оценки делается прогноз, когда это оборудование надо выводить в ремонт, плюсы этого вида обслуживания — его себестоимость меньше, а готовность оборудования к выполнению производственных программ достаточно высока; во втором – его называют «регламентированным» (планово-предупредительным), поскольку выполняют его заблаговременно, независимо от технического состояния изделия в момент начала ремонта - любой актив имеет паспорт производителя, где описано, в каком режиме и какое обслуживание необходимо выполнять для поддержания работоспособности оборудования, такой вид обслуживания дает самый высокий процент готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку реальное состояние оборудования может и не требовать ремонта.

В соответствии с характером выполняемых работ и степенью восстановления ресурса различают следующие виды ремонта:

Ø капитальный, выполняемый для восстановления исправности и полного, или близкого к полному, прежнего ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая и базовые, сборка, регулировка и испытание оборудования под нагрузкой. Затраты на капитальный ремонт осуществляются предприятием за счет производимых им амортизационных отчислений. В течение года капитальному ремонту подвергается около 10-12% установленного оборудования. При капитальном ремонте восстанавливают предусмотренные ГОСТами или ТУ геометрическую точность, мощность и производительность оборудования на срок до очередного планового среднего или капитального ремонта;

Ø средний, производимый для восстановления неисправности и частично ресурса изделий с заменой или ремонтом составных частей ограниченной номенклатуры и контролем их технического состояния, выполняемом в полном объеме, установлено в нормативно-технической документации; он связан с разборкой, сборкой и выверкой отдельных частей, регулировкой и испытанием оборудования под нагрузкой. Этот вид ремонта проводится по специальной Ведомости дефектов и заранее составленной смете затрат в соответствии с планом-графиком ремонтов оборудования. Затраты на ремонты проводимые с периодичностью менее 1 года, включаются в себестоимость продукции, выпускаемой на этом оборудовании, а с периодичностью более 1 года – за счет амортизационных отчислений. В течение года среднему ремонту подвергается около 20-25% установленного оборудования;

Ø текущий (для металлообрабатывающего оборудования, которое используется также на ОАО «Белкард», его называют малым) – ремонт, осуществляемый для восстановления или обеспечения работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей оборудования (устранении неисправностей). Как правило, он проводится без простоя оборудования (в нерабочее время). В течение года текущему ремонту подвергается 90-100% технологического оборудования. Затраты на такой вид ремонта включаются в себестоимость продукции, выпускаемом на этом оборудовании.

Капитальный ремонт — это наибольший по объему и сложности вид ремонта. При нем полностью разбирается оборудование, заменяются все изношенные детали и узлы, производится регулировка механизмов для восстановления полного или близко к полному ресурса. Обычно он сопровождается модернизацией оборудования.

Под модернизацией оборудования понимается внесение в конструкцию машин изменений с целью частичной ликвидации последствий морального износа. Типовые проекты модернизации оборудования разрабатываются в централизованном порядке предприятиями, изготавливающими данное оборудование. Проекты частичной модернизации могут разрабатываться силами машиностроительных предприятий, эксплуатирующих соответствующее оборудование. Для оценки сложности ремонта оборудования, его ремонтных особенностей введена категория сложности ремонта R, которая определяется по техническим характеристикам оборудования на основе расчетных формул. В каждой группе оборудования один из агрегатов принят за эталон, которому по системе ППР установлена категория сложности ремонта.

Так, для металлообрабатывающего станочного парка за эталон принята ремонтная сложность токарно-винторезного станка 16К20, с наибольшим диаметром обрабатываемой детали 400 мм и расстоянием между центрами 1000 мм. Станку-эталону по системе ППР присвоена 11-я категория сложности по механической части, а по системе ТОР — 12-я. Категорию сложности любого станка устанавливают путем сопоставления его со станком-эталоном. Категория сложности оборудования записывается в его техническом паспорте.

Ремонт (капитальный, средний, текущий) может быть плановым, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (ГОСТ 18322-78), и внеплановым, постановка на который производится без предварительного назначения. Внеплановый ремонт – вид ремонта, вызванный аварией оборудования, или не предусмотренный годовым планом ремонт. При правильной организации ремонтных работ в строгом соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов внеплановые ремонты не должны иметь места.

Для планирования и расчетов объема ремонтных работ вводится понятие «ремонтная единица» — r (р. е.), т. е. показатель, характеризующий нормативные затраты на ремонт оборудования первой категории сложности. Таким образом, категория сложности ремонта R показывает, во сколько раз трудоемкость ремонта данной модели оборудования превышает трудоемкость ремонтной единицы r.

Нормы затрат труда по видам ремонта и профилактических операций устанавливаются на одну ремонтную единицу в зависимости от вида работ.

Нормативы простоя устанавливаются для определенных условий (состав ремонтной бригады, технология ремонта, организационно-технические условия и т.п.) и дифференцируются для оборудования неавтоматизированного производства и вывода оборудования в ремонт по участкам. Они устанавливаются для различных видов ремонтов и ремонтных операций и различной сменности работы ремонтных бригад.

Единой системой ППР предусматриваются нормы продолжительности простоя оборудования в ремонте в сутках.

Единой системой ППР установлены также нормативы по межремонтному обслуживанию. Объем работ по межремонтному обслуживанию не может быть точно регламентирован и определен. В связи с этим количество рабочих (станочников, слесарей, смазчиков, шорников) определяется по нормам обслуживания.

В плане ремонтных работ определяются следующие основные показатели:

1) виды и сроки ремонта по каждому станку и агрегату;

2) объем ремонтных работ по цехам и предприятию на месяц и год;

3) численность ремонтных рабочих и рабочих, занятых обслуживанием оборудования, и фонд их заработной платы;

4) количество и стоимость материалов;

5) простои оборудования в ремонте;

6) себестоимость ремонтных работ.

Виды и сроки ремонта по каждому станку определяются при разработке планов-графиков проведения ремонтных работ. После определения всех затрат, необходимых для ремонтных работ, рассчитывается себестоимость ремонта оборудования с выделением затрат на капитальный ремонт. Себестоимость ремонта определяется по следующим статьям: вспомогательные материалы, покупные изделия (запасные части), заработная плата с начислениями, цеховые расходы, общехозяйственные расходы. Все эти расходы включаются затем в статью «Общепроизводственные расходы» или «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», которые являются одной из калькуляционных статей затрат на производство продукции предприятия.

Финансирование затрат на капитальный ремонт оборудования осуществляется за счет амортизации и прибыли предприятия (фонд накопления).

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования финансируются за счет текущей себестоимости продукции.

Потребность в текущем ремонте оборудования определяется оператором (станочником), ремонтным рабочим и механиком при осмотре техники, техническом обслуживании или диагностике; в капитальном (среднем) – комиссией, на основании тщательного анализа технического состояния, с учетом наработки с начала эксплуатации или последнего капитального ремонта, а также эксплуатационных расходов.

Технологическим элементом технического обслуживания и ремонта является диагностика – совокупность мероприятий в системе технического обслуживания и ремонта для получения информации о состоянии техники с целью прогнозирования ее ресурса, определения необходимого объема ремонтных работ, управления своевременным и качественным их выполнением. По своему назначению диагностика может быть специализированной и совмещенной с техническим обслуживанием и ремонтом.

При техническом обслуживании оборудования с помощью диагностических средств проверяется исправность и работоспособность механизмов и систем, определяется фактическая потребность в их обслуживании, а также выявляются неисправности оборудования, обеспечивается оперативный или заключительный контроль исполнения работ по техническому обслуживанию. Средствами диагностики осуществляется углубленная проверка состояния всех механизмов и систем техники, оцениваются тяговые, мощностные и эргонометрические показатели, выявляются неисправности и обеспечивается контроль выполняемых работ.

Эффективность применения системы планово-предупредительных ремонтов находится в прямой зависимости от совершенства нормативной базы, соответствия нормативов условиям эксплуатации оборудования. От точности нормативов в большой степени зависят расходы предприятия на техническое обслуживание и ремонт оборудования, а также уровень потерь в производстве, связанных с неисправностью оборудования. Нормативы дифференцируются по группам оборудования и характеризуют последовательность проведения ремонтов и осмотров, объемы ремонтных работ, их трудоемкость и материалоемкость. Важнейшими нормативами системы ППР являются:

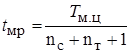

• продолжительность межремонтного цикла - время работы оборудования от момента ввода его в эксплуатацию до первого капитального ремонта или период между двумя последовательно выполняемыми капитальными ремонтами. Для легких и средних металлорежущих станков продолжительность межремонтного цикла (7м.ц.ч) определяется по формуле

![]()

где 24 000 - нормативный ремонтный цикл, станко-ч;

![]() - коэффициент, учитывающий тип производства

(для массового и крупносерийного

- коэффициент, учитывающий тип производства

(для массового и крупносерийного![]() , для серийного

, для серийного![]() , для мелкосерийного и единичного

, для мелкосерийного и единичного ![]() = 1,5);

= 1,5);

ßм, - коэффициент, учитывающий род

обрабатываемого материала (при обработке конструкционных сталей ![]() = 1,0, высокопрочных сталей

= 1,0, высокопрочных сталей ![]() = 0,7);

= 0,7);

![]() - коэффициент, учитывающий условия

эксплуатации оборудования (при нормальных условиях механических цехов

- коэффициент, учитывающий условия

эксплуатации оборудования (при нормальных условиях механических цехов ![]() = 1,0, в запыленных и

влажных помещениях

= 1,0, в запыленных и

влажных помещениях ![]() =0,7);

=0,7);

![]() - коэффициент, характеризующий

группу станков (для легких и средних

- коэффициент, характеризующий

группу станков (для легких и средних ![]() =1,0).

=1,0).

• структура межремонтного цикла - перечень и последовательность выполнения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию в период межремонтного цикла. Например, для средних и легких металлорежущих станков структура межремонтного цикла имеет следующий вид:

![]() ,

,

где ![]() и

и ![]() - капитальные ремонты оборудования;

- капитальные ремонты оборудования;

![]() - осмотры (техническое обслуживание);

- осмотры (техническое обслуживание);

![]() - текущие (малые) ремонты оборудования;

- текущие (малые) ремонты оборудования;

![]() - средний ремонт оборудования.

- средний ремонт оборудования.

Из структуры межремонтного цикла видно, сколько и в какой последовательности проводится тот или иной вид ремонта или осмотра.

• продолжительность

межремонтного и межосмотрового периодов: Межремонтный период - время работы

единицы оборудования между двумя очередными плановыми ремонтами. Например,

период между ![]() и

и ![]() , или

, или ![]() и

и ![]() , или

, или ![]() и

и ![]() . Продолжительность межремонтного периода

(

. Продолжительность межремонтного периода

(![]() ) определяется по

формуле

) определяется по

формуле

,

,

где![]() и

и ![]() ., - число средних и текущих ремонтов.

., - число средних и текущих ремонтов.

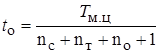

Межосмотровый период - время работы оборудования между двумя очередными осмотрами и плановыми ремонтами (периодичность технического обслуживания). Продолжительность этого периода рассчитывается по формуле

,

,

где ![]()

![]() - число осмотров или число раз

технического обслуживания на протяжении межремонтного цикла

- число осмотров или число раз

технического обслуживания на протяжении межремонтного цикла

• категория сложности ремонта - степень сложности ремонта оборудования и его особенности. Чем сложнее оборудование, чем больше его размер и выше точность обработки на нем, тем сложнее ремонт, а следовательно, и выше категория сложности.

Категория сложности ремонта обозначается буквой R и числовым коэффициентом перед ней. В качестве эталона для определенной группы металлорежущих станков принят токарно-винторезный станок 1К62 с высотой центров 200 мм и расстоянием между центрами 1000 мм. Для этого станка установлена категория сложности по технической части 11 R, а по электрической - 8,5R. Категорию сложности любого другого станка данной группы оборудования устанавливают путем сопоставления его с эталоном.

• нормативы трудоемкости;

• нормативы материалоемкости;

• нормы запаса деталей, оборотных узлов и агрегатов.

Трудоемкость ремонтных работ того или иного вида определяется исходя из количества единиц ремонтной сложности и норм времени, установленных на одну ремонтную единицу. Количество единиц ремонтной сложности по механической части оборудования совпадает с категорией сложности. Следовательно, станок 1К62 по механической части имеет 11 ремонтных единиц, а по электрической части установлено 8,5 ремонтной единицы.

На основе нормативов разрабатываются годовые графики ППР оборудования, в которых предусматриваются по срокам ремонты и планируемые мероприятия по техническому обслуживанию каждой единицы оборудования; определяются размеры трудоемкости предстоящих работ и устанавливается штат ремонтного персонала.

Эти графики ложатся в основу текущего планирования и выполнения работ в цехах и на предприятии в целом.

Планирование ремонтных работ заключается в составлении общих годовых, уточненных квартальных и месячных планов ремонтов по цехам и заводу в целом. Планы ремонтов составляются бюро ППР в виде календарных планов-графиков, включающих перечень всех инвентарных единиц оборудования, виды ремонтов и осмотров, которые должны быть осуществлены в плановом году с указанием календарного срока их выполнения (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Предварительные сроки

выполнения ремонтов и осмотров определяются по нормативам ППР в соответствии с

продолжительностью межремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового

периодов. Месяц, в котором должен производиться очередной плановый ремонт или

осмотр, определяется путем прибавления к месяцу предыдущего ремонта (осмотра)

времени межремонтного (межосмотрового) периода. Например, если межремонтный

период станка 1А62 составляет 9 месяцев при двухсменной работе и последний

текущий ремонт производился в апреле текущего года, то следующий текущий ремонт

должен быть запланирован на январь планового года, а другие виды ремонтов и

осмотров устанавливаются по структуре межремонтного цикла, межосмотрового и

межремонтного периодов. Кроме того, на графике указываются трудоемкость ремонта

по слесарным работам (например, для станка 1А62 ![]() ), а также время простоя оборудования в

ремонте. В гр. 21 и 22 проставляется суммарная трудоемкость слесарных и

станочных работ по всем видам ремонтов и осмотров, запланированных на данный

плановый период. Итоговые данные этих граф служат исходными данными для расчета

численности слесарей-ремонтников и станочников для изготовления запасных

частей.

), а также время простоя оборудования в

ремонте. В гр. 21 и 22 проставляется суммарная трудоемкость слесарных и

станочных работ по всем видам ремонтов и осмотров, запланированных на данный

плановый период. Итоговые данные этих граф служат исходными данными для расчета

численности слесарей-ремонтников и станочников для изготовления запасных

частей.

Для равномерности загрузки ремонтного персонала в течение года график ремонта корректируется таким образом, чтобы объем работ в нормо-часах по месяцам был примерно одинаковым. Для этого часть ремонтных работ из месяца со значительным превышением объема в нормо-часах переносится на месяцы с недогрузкой рабочих против располагаемого месячного фонда времени.

На основе годового плана-графика составляются месячные планы ремонтных работ, которые служат базой для разработки календарных планов ремонта каждого вида оборудования и организации труда рабочих ремонтных бригад. Месячный план ремонта согласуется с планом выпуска основной продукции на данный месяц.

Состав бригад для осуществления ремонта конкретного типа оборудования зависит от трудоемкости и вида ремонта. Для каждого вида ремонта и типа оборудования устанавливается определенное нормативное количество рабочих в бригаде исходя из трудоемкости ремонтных работ, обеспечивающих полную загрузку ремонтников в течение рабочего дня.

Планирование работы РМЦ осуществляется методами, аналогичными методам планирования работы механических цехов с единичным и мелкосерийным типами производства.

На основе годового плана-графика ремонта оборудования планово-производственное бюро отдела главного механика устанавливает для РМЦ квартальный план с разбивкой по месяцам. План составляется в ремонтных единицах и в единицах трудоемкости по следующим видам ремонтных работ: ремонт оборудования (с разбивкой на капитальный, средний, текущий), осмотры, проверки на точность и промывки, изготовление запасных деталей, регенерация масел, работы по технике безопасности, хозяйственные и прочие работы. Кроме того, предусматривается резерв на внеплановые (аварийные) работы в размере до 15 % общей трудоемкости работ.

Объем работ по изготовлению запасных и сменных деталей устанавливается исходя из продолжительности производственного цикла изготовления деталей и срока ремонта оборудования, в котором будут использованы эти детали. Кроме того, по отдельным видам деталей устанавливается задание для пополнения текущего запаса.

Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования на предприятиях выполняют РМЦ и ремонтные службы цехов. В зависимости от доли работ, выполняемых производственными цехами, РМЦ и цеховыми ремонтными службами различают три формы организации ремонта: централизованную, децентрализованную и смешанную.

При централизованной форме все виды ремонта, а иногда и техническое обслуживание производятся силами РМЦ завода. Такая организация ремонта применяется на небольших предприятиях с суммарной ремонтной сложностью оборудования 3000-5000 ремонтных единиц. Это, как правило, заводы единичного и мелкосерийного производства.

При децентрализованной форме все виды ремонтов и техническое обслуживание оборудования выполняются силами цеховых ремонтных баз (ЦРБ) под руководством механиков цехов. На этих базах восстанавливаются изношенные детали. Новые сменные запасные детали изготавливаются в РМЦ. Здесь же могут восстанавливаться изношенные детали, требующие применения специального технологического оснащения и оборудования. В отдельных случаях, по специальному указанию главного механика, РМЦ проводит капитальный ремонт технологического оборудования.

Смешанная форма организации ремонтных работ характеризуется тем, что наиболее сложные и трудоемкие работы (капитальный ремонт, модернизация оборудования, изготовление запасных частей и восстановление изношенных деталей) производятся силами РМЦ, а техническое обслуживание, текущий и средний ремонты, внеплановые ремонты - силами ЦРБ, комплексными бригадами слесарей, закрепленными за участками. Под влиянием научно-технического прогресса, с возрастанием доли сложного, прецизионного и автоматического оборудования и с повышением требований к качеству продукции наметилась тенденция перехода от децентрализованной формы к смешанной. При переходе средних и крупных предприятий на смешанную форму организации ремонтных работ целесообразно концентрировать в РМЦ все виды работ, выполняемых в больших объемах (средние и капитальные ремонты, изготовление запасных частей и др.).

Рациональная организация выполнения ремонтных работ на ОАО «Белкард» позволяет сократить время простоя оборудования в ремонте и повысить коэффициент его использования. Сокращение времени простоя достигается за счет:

- снижения трудоемкости ремонта при внедрении прогрессивной технологии и форм организации работ, комплексной механизации и автоматизации процессов;

- снижения ремонтной сложности оборудования при его модернизации;

- комплексной и материальной подготовки ремонтных работ;

- расширения фронта работ по каждому объекту и увеличения сменности при выполнении работ сквозными бригадами;

- специализации рабочих мест;

- внедрения узлового и последовательно-узлового методов ремонта;

- организации выполнения ремонтов в нерабочие дни и смены.

При узловом методе подлежащие ремонту узлы снимаются и заменяются запасными (новыми или отремонтированными заранее). При последовательно-узловом методе узлы ремонтируются не одновременно все, а последовательно во время перерывов в работе станка.

При анализе и оценке работы ремонтной службы используются следующие технико-экономические показатели:

1. Время простоя оборудования в ремонте, приходящееся на одну ремонтную единицу. Этот показатель определяется делением суммарного простоя оборудования в ремонте на число ремонтных единиц оборудования, которое подвергается ремонту в данном плановом периоде. Необходимо добиваться максимального сокращения этого времени.

2. Число ремонтных единиц установленного оборудования, приходящееся на одного ремонтного рабочего. Это число характеризует производительность труда ремонтных рабочих, которая должна постоянно увеличиваться.

3. Себестоимость ремонта одной ремонтной единицы, определяемая делением всех расходов (включая накладные) по ремонту в течение определенного времени (например, в течение года) на число ремонтных единиц оборудования, ремонтируемого за этот же плановый период. Необходимо стремиться к максимальному снижению этого показателя.

4. Оборачиваемость парка запасных деталей, равная отношению стоимости израсходованных запасных деталей к среднему остатку их в кладовых. Этот показатель должен быть максимально большим.

5. Число аварий, поломок и внеплановых ремонтов на единицу оборудования, характеризующее эффективность системы ППР. Оно должно быть минимальным.

Между этими показателями существует определенная зависимость. Сокращение времени простоя оборудования в ремонте, приходящегося на одну ремонтную единицу, приводит к увеличению числа ремонтных единиц установленного оборудования, приходящегося на одного ремонтного рабочего, так как один и тот же объем ремонтных работ при сокращении времени на него может быть выполнен меньшим количеством рабочих. Это обусловливает снижение себестоимости ремонта одной ремонтной единицы. Улучшение первых трех показателей достигается посредством более эффективной организации ремонтных работ и ремонтного хозяйства, что приводит к улучшению четвертого показателя. Анализ всех показателей проводится в сравнении с показателями, достигнутыми на специализированных ремонтных предприятиях.

При выполнении ремонтных работ на ОАО «Белкард» руководство РМЦ стремится к максимальной концентрации однотипных работ на определенных участках ремонтного хозяйства завода. Они создаются и оборудуются в полном соответствии с задачами, которые перед ними поставлены, и объемом работ, подлежащих выполнению. При производстве ремонтных работ преобладает бригадная форма организации труда, причем наиболее эффективно использование специализированных ремонтных бригад. Используются и комплексные бригады, на которые возлагается выполнение всех работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на закрепленном за бригадой производственном участке. Такая форма организации ремонтных работ повышает ответственность ремонтных рабочих за состояние оборудования, но не всегда обеспечивает максимальную производительность труда, минимальные простои и затраты на ремонт. Время простоя оборудования в ремонте сокращается при использовании прогрессивных методов ремонта, в первую очередь узлового и последовательно-узлового.

Сущность узлового метода состоит в том, что узлы и механизмы, требующие ремонта, снимают и заменяют новыми или заранее отремонтированными.

Эффективность ремонтов обеспечивается четкой организацией технической подготовки ремонта. Техническая подготовка ремонта включает разработку технологии ремонта различных моделей оборудования, технологических процессов изготовления сменных деталей (в случае отсутствия централизованного их снабжения), ремонта и восстановления деталей и узлов, проектирования технологической оснастки.

Опыт показывает, что около 80 % общего объема ремонтных работ на исследуемом является постоянным и одинаковым для оборудования одной и той же модели, одного и того же вида ремонта. В этих условиях основным технологическим документом может стать типовой технологический процесс ремонта одномодельного оборудования.

В тех случаях, когда ремонтные операции по своему содержанию аналогичны соответствующим операциям, выполняемым при изготовлении нового оборудования, задача состоит в том, чтобы максимально использовать прогрессивную технологию основного производства при ремонте оборудования. Чем выше степень концентрации однотипных ремонтных работ, тем выше эффективность внедрения прогрессивной технологии. Что касается специфических ремонтных работ, то совершенствование технологии их выполнения идет по пути максимальной механизации процессов, многократного использования деталей (металлизация, сварка, использование метода ремонтных размеров и т. п.), широкого использования заменителей металла, высокопроизводительного оборудования, повышения оснащенности технологических процессов, введения операций, повышающих износоустойчивость деталей, и т. п.

Материальное обеспечение ремонта состоит в своевременной подготовке всех необходимых материалов, сменных деталей, узлов и механизмов и создании парка запасных деталей. Своевременный завоз материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сменных деталей обеспечивается отделом снабжения с учетом сроков вывода оборудования в ремонт, установленных планом-графиком.

Важным вопросом в организации ремонта оборудования является образование и регулирование парка запасных деталей. Запасными называют сменные детали, которые экономически целесообразно хранить в запасе, поддерживаемом на строго определенном уровне. Запасные детали хранятся на складе. Регулирование их запасов на складе производится по системе «максимум-минимум».

Контроль за состоянием парка запасных частей может осуществляться с помощью коэффициента оборачиваемости парка запасных деталей. Его снижение до 0,3 и ниже служит сигналом о необходимости пересмотра структуры парка запасных деталей. Максимальная величина запаса, как правило, не должна превышать трехнедельной потребности.

Среди подготовительных работ особое место занимает составление ведомости дефектов. Чем точнее она составлена, тем более четко будет организован ремонт оборудования. К числу подготовительных работ относится также составление спецификации сменных деталей, обеспечение технической и плановой документацией, необходимой технологической оснасткой, материалами, полуфабрикатами и запасными частями.

При организации ремонта оборудования на ОАО «Белкард» особого внимания требуют уникальное оборудование и автоматические и поточные линии. Обычно эти работы выполняются специализированными бригадами.

Подготовка оборудования к выводу в ремонт производится с особой тщательностью, нередко за 2-3 месяца до начала ремонта. При необходимости фронт работы максимально расширяется и обеспечивается непрерывность ремонта, широко используются средства механизации и узловой метод ремонта. К ремонту автоматических линий часто привлекаются наладчики, обслуживающие эти линии. Отремонтированные узлы, как правило, предварительно испытываются на холостом ходу и под нагрузкой до монтажа на станке.

В зависимости от конструктивных особенностей и структуры автоматических и поточных линий производится последовательный ремонт агрегатов или участков или одновременный вывод в ремонт всей линии. При ремонте оборудования, входящего в состав поточной линии, нередко используется резервное оборудование (дублеры) или оборудование для обходной технологии. Ремонт поточных линий может производиться без остановки производства методом последовательного вывода агрегатов с предварительным созданием заделов.

Существенным резервом сокращения затрат на ремонт и простоев оборудования в ремонте является многократное использование деталей. Существует несколько способов, разновидностей многократного использования деталей: восстановление первоначальных размеров с помощью металлизации или наплавки изношенных поверхностей; перевод в очередной ремонтный размер (дорогостоящих и трудоемких деталей); использование деталей-компенсаторов, позволяющих добиться требуемого сопряжения дорогостоящих и трудоемких деталей путем использования простых и дешевых деталей-компенсаторов (планок, втулок, разрезных вкладышей, пружин и т. п.). Применение деталей-компенсаторов позволяет устранить влияние износа регулировкой, использование изношенных деталей в качестве заготовок при изготовлении сменных деталей другого наименования или размера.

Следует отметить, что восстановление изношенных деталей в ряде случаев обеспечивает резкое повышение износоустойчивости восстановленных поверхностей и, следовательно, увеличение сроков службы деталей.

Передача оборудования в ремонт определяется месячным планом-графиком. Перед отправкой в ремонт оборудование должно быть соответствующим образом подготовлено (очистка от грязи и охлаждающей жидкости, освобождение площади для производства ремонтных работ и т. п.). Ответственность за подготовку оборудования к ремонту возлагается на мастера или начальника цеха.

Передача оборудования после ремонта производится после его приемки представителем отдела технического контроля. Акт приемки подписывается по истечении испытательного срока работы оборудования. Объективным свидетельством надлежащего качества ремонта являются карты статистического контроля, заполненные в течение испытательного срока.

Типовое положение о системе ППР содержит перечень специальных дополнительных требований, которые должны соблюдаться при эксплуатации станков повышенной, высокой и особо высокой точности, электроэрозионных станков, уникального, крупного, тяжелого и особо тяжелого оборудования, оборудования автоматических и поточных линий, подъемно-транспортного, гидравлического оборудования и пневмооборудования. Этими требованиями руководствуются при организации межремонтного обслуживания данных видов оборудования.

Наблюдение за состоянием оборудования осуществляется дежурным персоналом отдела главного механика. Контроль за состоянием оборудования возлагается на специальную инспекторскую группу ОГМ. Эта работа включает: проверку качества ухода (смазки, уборки и т. п.) за оборудованием и соблюдение установленных режимов работы; анализ причин преждевременного выхода оборудования в ремонт, проверка выполнения требований, занесенных в журнал передачи смен.

Механик цеха и работники инспекторской группы имеют право принимать все необходимые меры вплоть до остановки оборудования в случаях нарушения правил нормальной эксплуатации оборудования.

Проверка качества дежурного обслуживания возлагается на ремонтного мастера.

Проверку на точность и приемку оборудования из ремонта производят контролеры ОТК при участии представителя цеха, эксплуатирующего оборудование.

Ответственность за сохранность оборудования, его комплектность, правильную эксплуатацию, надлежащий уход и своевременный ремонт несет администрация цехов (начальники цехов, начальники смен, участков, мастера). Механики цехов, инспекторы ОГМ и инспекторы по оборудованию должны участвовать в работах по инвентаризации оборудования, руководить ремонтными бригадами, контролировать ход выполнения планов-графиков ремонта оборудования и их соответствие фактически выполненному объему ремонтных работ по каждому запланированному оборудованию, анализировать причины преждевременного выхода оборудования из строя, осуществлять технический надзор за консервацией бездействующего оборудования.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.