В конце XIX – начале XX века в Московском училище живописи, ваяния и зодчества сформировалось содружество шестнадцати молодых живописцев, получившее впоследствии название «Голубая роза».

Их лидеры Павел Кузнецов и Пётр Уткин – были выходцами из старинного волжского города Саратова. Кроме них, в группу входили: А.А. Арапов, Н.Н. Феофилактов, Н.П. Крымов, Н.Д. Милиоти, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, С.Ю. Судейкин, скульптор А.Т. Матвеев, К.С. Петров-Водкин в начале своего творческого пути и другие. М.А. Врубель также принимал участие в их выставках.

Всех их можно было встретить в "Обществе свободной эстетики", где «голуборозовцы» выделялись экстравагантностью поведения и манер, что, по их мнению, пристало новым преобразователям жизни.

О художественном преображении жизни писал весной 1907 года Федор Сологуб:

«Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я -

поэт».

Изменять мир и жизнь творческим взлетом

таланта призывал Константин Бальмонт:

Подобно французским «набидам» (художникам-пророкам: Боннару, Вюйару, Дени), они считали себя провозвестниками нового вида искусства, главной целью которого стало создание масштабной картины-панно, где синтезировались бы все виды искусства: живопись, архитектура, музыка, поэзия, а также театрально-декорационное искусство.

Особое значение придавалось музыке с

её бесконечностью, одухотворённостью, импровизационностью. Музыкальная ритмика

картин заставляла их жить своей жизнью, создавала трансцендентное бытие,

существуя вне реального времени и пространства.

Особое значение придавалось музыке с

её бесконечностью, одухотворённостью, импровизационностью. Музыкальная ритмика

картин заставляла их жить своей жизнью, создавала трансцендентное бытие,

существуя вне реального времени и пространства.

В этих проникнутых музыкой символах чувствуется связь с картинами другими представителей европейского символизма: знаменитыми панно «Танец» и «Музыка» Анри Матисса, «Адажио» и «Симфония» Поля Синьяка, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, театральными афишами Анри Тулуз-Лотрека…

Эдгар Дега.

«Голубые танцовщицы»

А начиналось всё с «музыкальных» полотен духовного наставника молодых художников, саратовца В. Э. Борисова-Мусатова.

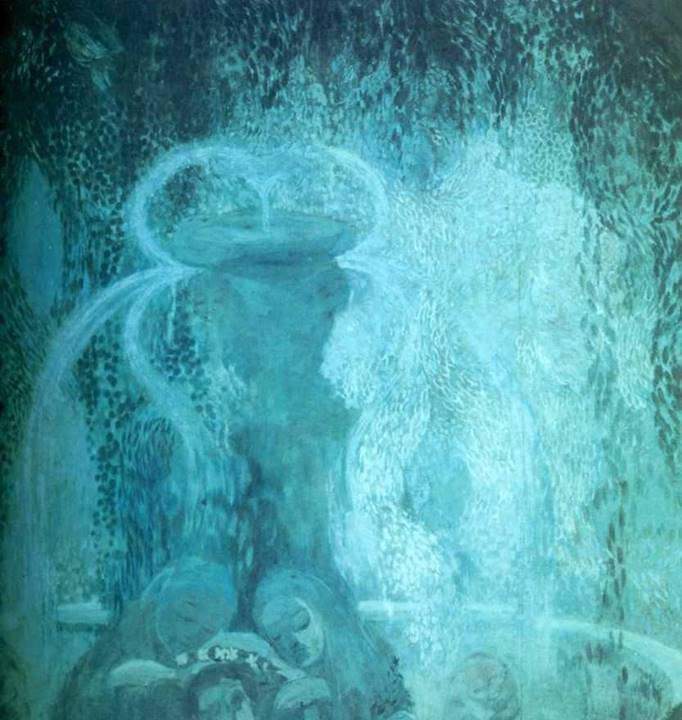

Его картины-элегии с размытыми в тумане красками, неспешным ритмическим движением напоминают давно забытый старинный мотив, несущий неразгаданную вековую печаль. Герои его произведений находятся между сном и явью или кажутся погружёнными в мистический сон, что делает их обитателями иных миров («Сон божества»).

Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович. «Сон божества», 1904 – 1905 гг.

В картине «Призраки», программном произведении живописца, все эти черты воплотились в полной мере: персонажи как бы скользят мимо нас по воздушной поверхности. Ожившие статуи и фигура девушки воспринимаются, как отражения на тёмной глади воды. Их движение напоминает расходящиеся по её поверхности круги. Малейшее дуновение утреннего ветерка – и всё навеки исчезнет в реке забвения.

В 1904 году художники организовали в Саратове выставку «Алая роза». Фигурирующая в названии Роза – это метафизический символ, известный еще с эпохи Средневековья, возлюбленный как философами Востока, так и Запада.

Имя Розы – это вечная неразгаданность тайного кода Вселенной. В выставке принимал участие и Виктор Борисов-Мусатов.

|

Предпочтение голубого цвета не простая дань моде. Сине-голубые тона – символ эпохи модерн. Это цвет средневековых фресок Испании, Англии, России, иллюминированных манускриптов, роскошных эмалей.

Однако лирическая

печаль некоторых произведений художников «Голубой розы» (воздействие полотен

Борисова-Мусатова) не главный двигатель их мировоззрения. Голубой цвет для молодых

людей, не отягчённых фаустовской скорбью, – это цвет фантазии, мифа,

становления нового мира.

Однако лирическая

печаль некоторых произведений художников «Голубой розы» (воздействие полотен

Борисова-Мусатова) не главный двигатель их мировоззрения. Голубой цвет для молодых

людей, не отягчённых фаустовской скорбью, – это цвет фантазии, мифа,

становления нового мира.

В этом плане показательны картины Павла Кузнецова «Голубой Фонтан» (1905 г., Москва, ГТГ) и «Видение в степи» (1910 г., Москва, ГТГ), где обыденная реальность преображается под действием волшебства. Художники смотрят на простой мир

П.В.Кузнецов. глазами юных героев сказки, и все вокруг сияет небесной

«Голубой фонтан», лазурью детства, радости и счастья. Именно ребёнок может

1904 – 1907. увидеть сокрытую от других тайну Вселенной, детская чистота Аукцион MacDougall’s, способна «снова зажечь потухшие глаза человечества».

декабрь 2010. Радостно-восторженный, непредвзятый взгляд на мир глазами ребёнка роднит произведения с примитивизмом и позволяет говорить о них как о провозвестниках русского авангарда.

Работы молодых

авторов из Москвы поразили зрителей нежными, дымчатыми, будто тающими красками

и зыбкими, ускользающими формами. Большинство представленных на выставке

полотен было создано в стиле модерн в его московском варианте. Вместе с тем часть

работ

Работы молодых

авторов из Москвы поразили зрителей нежными, дымчатыми, будто тающими красками

и зыбкими, ускользающими формами. Большинство представленных на выставке

полотен было создано в стиле модерн в его московском варианте. Вместе с тем часть

работ

П.В.Кузнецов. предвосхищала появление авангардных направлений 1910-х «Видение в степи», годов – экспрессионизма, примитивизма.

1910

|

П.В.Кузнецов. «Голубой фонтан», 1905 |

|

Сапунов Николай Николаевич. «Голубые гортензии», 1907 |

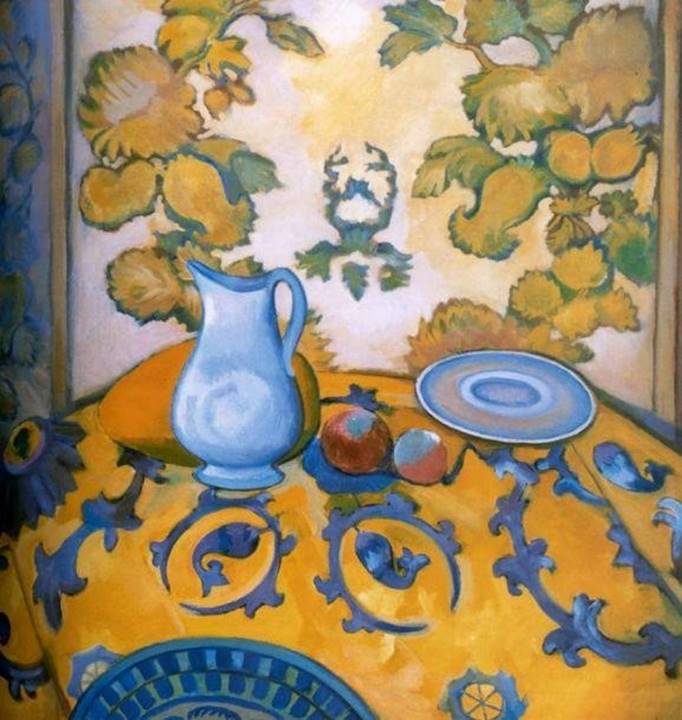

П.В.Кузнецов. «Натюрморт с сюзане», 1913 г. ГТГ, Москва

Сюзане (сузани, в переводе с перс. «шитые

иглой») – вышитое

декоративное панно

Сюзане (сузани, в переводе с перс. «шитые

иглой») – вышитое

декоративное панно

из белой, реже цветной хлопчатобумажной ткани или шелка.

|

В.Э. Борисов- Мусатов. Розы. Бумага, акварель |

18 марта 1907 года в Торговом доме М. С. Кузнецова на Мясницкой состоялась юбилейная выставка, знаменующая 10-летие группы молодых художниковсимволистов. Она стала эпохальным событием в истории русского искусства.

В этой выставке принимали участие Н. Сапунов, А. А. Арапов, П. В. Кузнецов, Н. П. Крымов, братья Н. Д. и В. Д. Милиоти, Н. П. Феофилактов. Новое направление в искусстве стало именоваться по названию выставки «голуборозовским».

Всё происходило на Мясницкой, 8 (Дом фарфора), в доме Кузнецова, построенном Ф. О. Шехтелем в 1889 – 1903 годах, на втором этаже. Организована она была на средства Н. П. Рябушинского, он же был её куратором, а М. С. Кузнецов предоставлял выставочное пространство, где его родственнику предоставлялась полная творческая свобода.

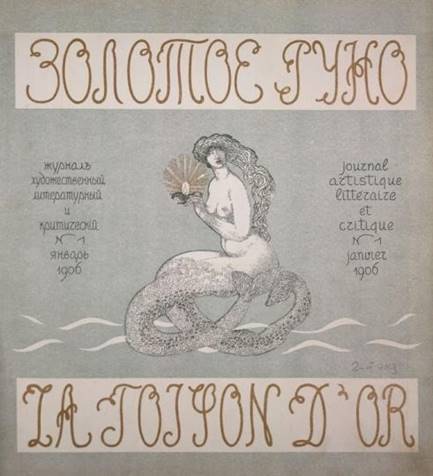

К выставке тщательно готовились. Её проект долго обсуждался в редакции журнала «Золотое Руно», а также в меблированных комнатах, размещавшихся над кофейней Д. Филиппова на Тверской, где и жило большинство её участников.

Выставку посетило более пяти тысяч человек.

Показ работ молодых московских новаторов вызвал усиленную полемику среди художественной интеллигенции: в журнале «Весы» с резкими критическими отзывами выступил И. Э. Грабарь, призывавший голуборозовцев уйти из «царства теней» в солнечный мир реальности.

Ответное заявление на страницах журнала «Золотое руно» опубликовал В. Милиоти: в нём художник отстаивал значение выставки как новой вехи в развитии русского искусства.

Место проведение выставки – бывшее

правление «Товарищества М. С. Кузнецова» (Мясницкая улица, 8-2, архитектор Ф.

О. Шехтель). Ныне – магазин «Фарфор».

В результате выставка в Торговом доме Товарищества стала не просто выставкой, а настоящим интерактивным действом, только на этот раз выходившим за рамки домашних и заводских постановок Кузнецовых. Стены были обиты материей голубовато-серых тонов, полы устланы коврами тех же оттенков.

Картины

имели непривычные для живописи названия: «Испуг», «Шум моря», «Увядающее

Солнце», «Предчувствие девы» и были выдержаны в голубой тональности, едва

проступая на фоне стен. Художники с букетиками блёклых цветов в петлицах

прохаживались у своих работ. Тихо звучала музыка. Художник Сергей Виноградов

вспоминал, что это «Была сенсация в московском мире искусства. И устроена

она была с такой исключительной изысканностью красоты, что подобного не видели никогда.

Благоухала выставка цветами, невидимый оркестр как-то тихо и чувствительно

играл, красота нежных мягких красок в картинах, наряднейшая красивая толпа,

небольшой размером каталог, на обложке его по рисунку Сапунова голубая роза –

нежная, блёклая – всё так гармонично, чарующе, так цельно,

Картины

имели непривычные для живописи названия: «Испуг», «Шум моря», «Увядающее

Солнце», «Предчувствие девы» и были выдержаны в голубой тональности, едва

проступая на фоне стен. Художники с букетиками блёклых цветов в петлицах

прохаживались у своих работ. Тихо звучала музыка. Художник Сергей Виноградов

вспоминал, что это «Была сенсация в московском мире искусства. И устроена

она была с такой исключительной изысканностью красоты, что подобного не видели никогда.

Благоухала выставка цветами, невидимый оркестр как-то тихо и чувствительно

играл, красота нежных мягких красок в картинах, наряднейшая красивая толпа,

небольшой размером каталог, на обложке его по рисунку Сапунова голубая роза –

нежная, блёклая – всё так гармонично, чарующе, так цельно,

красиво и радостно…». Обложка каталога выставки

«Голубая Роза»

По воспоминаниям, в вечерние часы на выставке устраивались специальные «исполнительские собрания», на которых шли беседы о новых задачах, стоявших перед искусством. Собирался весь цвет московских символистских кругов. «Выступали с чтением стихов и прозы Брюсов, Бальмонт, Ремизов. Читали доклады Балтрушайтис, А. Белый. Исполняли свои произведения Скрябин, Ребиков, Черепнин, Спендиаров. Играл Игумнов. Греческие танцы продемонстрировала госпожа К.Я. – последовательница Айседоры Дункан».

П. Кузнецов развивал вновь тему фонтана («Белый фонтан»), Сарьян – сказки и сны, Уткин – продолжил мотив «ночей».

Но теперь «Голубая роза» впервые обрела свой собственный символ, выразивший настроения той эпохи и стала сплочённой группой в 16 человек вместе с выступившим с ними в качестве художника Н. Рябушинским.

Всё члены объединения «Голубая роза» вскоре после выставки разъехались кто куда, получив масштабные заказы от их меценатов. Кузнецов декорирует виллу Рябушинского «Чёрный лебедь», Сапунов и Судейкин дом Носовых, Дриттенпрейс исполняет эскизы декоративного оформления зала заседаний Общества «Свободная эстетика», потом убранство интерьера «Русского охотничьего клуба» и проект загородного дома в Иваново-Вознесенске.

Кузнецов, Уткин,

Матвеев начинают работу по декоративному оформлению архитектурно-паркового

ансамбля усадьбы Жуковского в Крыму (Кучук-

Кузнецов, Уткин,

Матвеев начинают работу по декоративному оформлению архитектурно-паркового

ансамбля усадьбы Жуковского в Крыму (Кучук-

Кой).

Следующим важным событием в жизни голуборозовцев стала первая русскофранцузская выставка 1908 года «Салон «Золотого Руна». В рамках этого мероприятия состоялся диалог русских и французских художниковсимволистов.

Среди последних были Боннар, Брак, Дега, Дени, Дерен, Сезанн, Гоген, Ван Гог, Марке, Матисс, Ренуар, Руо, Бурдель, Майоль, Роден и другие.

Под воздействием новаторского искусства Европы русские художники «Голубой розы»

делают свои живописные панно ещё более декоративными. Художники всё дальше

уходят от плодов цивилизации. Их привлекает реальность первозданная – мир

древней степи (П. Кузнецов), жизнь Востока (М. Сарьян), мир русского фольклора

(Н. Милиоти), народная стихия ярмарок и балаганов (Н.Сапунов, С. Судейкин). Последний

связал свою жизнь с театрально-декорационным искусством и после эмиграции в

Нью-Йорк сосредоточился исключительно на оформлении спектаклей Ковент-Гардена и

Метрополитен-оперы.

Художественное объединение «Голубая роза» из-за своего ухода от реализма, условности и излишнего декоративизма («формализма») было незаслуженно «забыто» в советский период. И только сравнительно недавно мы смогли понастоящему оценить их детскую веру в сказку и волшебство, чистые, незамутнённые образы созданного ими лазурного мира.

|

Н. Н. Сапунов. «Карусель».

Н. Н. Сапунов. «Карусель».

1908 г. ГРМ, Санкт-Петербург

|

Н.Н. Сапунов «Цветы и фарфор», 1912 |

|

В.Д. Милиоти. «Вечерний праздник». 1900 г. Русский музей |

|

М.С. Сарьян. «Озеро фей». 1905 г. ГТГ, Москва |

|

П.С. Уткин. «Сон». Декоративное панно, 1900 г. Русский музей. |

|

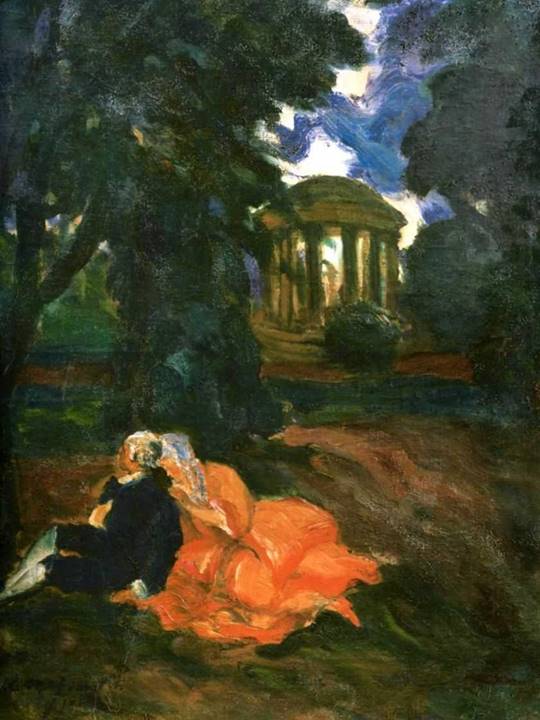

В.Э. Борисов-Мусатов. «Парк погружается в тень», 1904 |

В.Э.Борисов

-Мусатов. «Водоем», 1902

В.Э.Борисов

-Мусатов. «Водоем», 1902

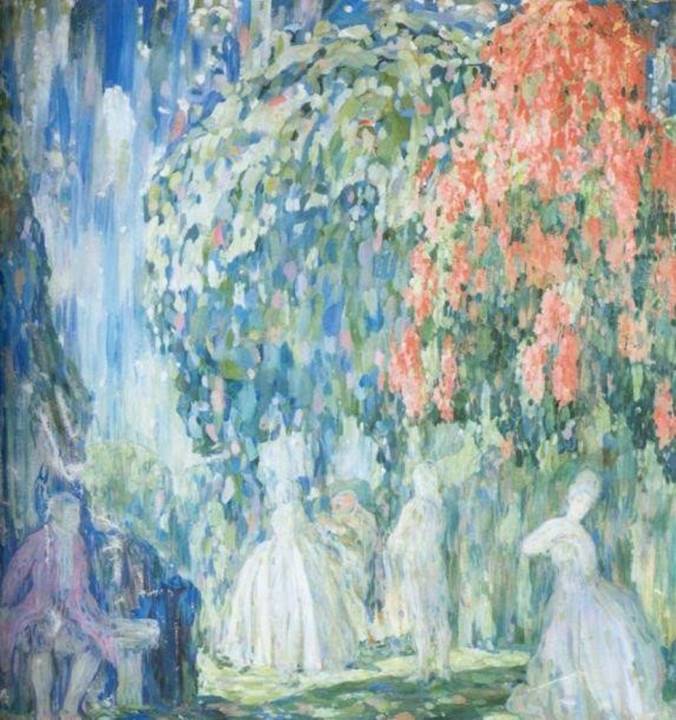

П.Милиоти.

П.Милиоти.

«Хоровод»

Список источников

ühttp://www.portal-slovo.ru

ühttp://www.5arts.info

ühttp://www.5arts.info

ühttp://ru.wikipedia.org

ühttp://www.liveinternet.ru/us ers/4652778/post274059248

ühttp://lib.nspu.ru/umk/69b8e

0dea1048288/t6/ch2.html

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.