Россия в XVIII в. пережила реформы воспитания и образования, которые были вызваны важными социально- экономическими факторами: политическим лидерством дворянства, укреплением позиций купечества и промышленников, изменением чиновничьего аппарата, созданием новой армии и т.д. Россия вступила на путь общеевропейского развития. Образование стало рассматриваться как один из основных путей карьеры.

Работу выполнила

ученица 7 «В» класса МОУ «Лицей

№3 им.П.А.Столыпина»

Дмитриенко Софья

Россия в XVIII в. пережила реформы

воспитания и образования, которые

были вызваны важными социально

экономическими факторами:

политическим лидерством дворянства,

укреплением позиций купечества и

промышленников, изменением

чиновничьего аппарата, созданием

новой армии и т.д.

Наметился переход от сословного

общества к гражданскому. Россия

вступила на путь общеевропейского

развития. Образование стало

рассматриваться как один из основных

путей карьеры. На протяжении XVIII

века была создана система регулярных

учебных заведений.

Происходил перелом прежних

педагогических традиций. Историю

педагогики и образования России XVIII

века можно разделить на два периода:

первую и вторую половины столетия.

В начале XVIII вв. Россия

пересматривает курс развития, в том

числе в сфере школьного образования,

равняясь на западный опыт. Петр I

предлагает реформы, которые были

направлены на развитие государства.

Началось строительство фабрик, заводов,

городов, развитие промышленности, внутренней

и внешней торговли. Усиление армии и создание

флота позволили вести военные действия против

Турции и Швеции. Экономические и

политические преобразования в России

потребовали большого количества специально

обученных людей: офицеров, моряков,

артиллеристов, инженеров, врачей, учителей.

Это потребовало проведения реформы

просвещения.

В начале XVIII в. в России появились государственные школы различных

типов, которые отличались практической направленностью и в то же время не

были узкопрофессиональными: Школа математических и навигацких наук

(1701) Артиллерийская (пушкарская) школа (1701) Медицинская школа (1707)

Инженерная школа (1712) Горные школы (1719 г. – при Оленецких и 1721 г. –

при Уральских заводах) Морская академия (1715)

Так например, в Навигацкой школе, учителями

были англичане.

Учеников брали на полное содержание, за прогулы

наказывали большими штрафами и жестокими

наказаниями, а побег карался смертной казнью.

В изучаемые предметы входили: арифметика,

геометрия, навигация, морская астрономия, основы

географии. За хорошее овладение наук давали

кормовые деньги.

В 1714 г. Пётр подписал указ

об обязательном обучении

дворянских детей

«цифири» и геометрии.

Стали создаваться

«цифирные школы»,где

помимо дворян обучались

дети приказных, служилых

и посадских людей.

По окончании такой школы

дворянин получал аттестат

об образовании, без

которого священник не

имел права

его обвенчать.

В качестве учителей в

каждую губернию было

послано по два выпускника

Московской навигацкой

школы и Морской

Академии.

В 1703 в Москве была основана гимназия

Глюка.

В школе преподают: грамматику,

арифметику, историю, философию,

различным языкам, обучают танцам,

верховой езде.

Поступление в школу и учение в ней были строго обязательны, как и

поступление на службу и прохождение ее. Школа готовила непосредственно к

службе, и, можно сказать, с поступлением в школу уже начиналась служба.

Школа и государственная служба составляли одно целое. Поэтому в школе

господствовал не нравственный авторитет учителей, а обязательный и

карающий государственный закон. Многие дворяне и приказные не хотели

отдавать своих сыновей в школы.

Значительная часть возможных учеников из духовного сословия уходила в

церковные архиерейские школы. Отличительной архиерейских школ было

сочетание светской программы с религиозной. В них готовили

священнослужителей. Обучали началам религии, письму, чтению, арифметике,

геометрии. Хотя сыновья священников были обязаны посещать архиерейские

школы, духовное сословие избегало обучать в них своих детей, так как не

принимало светской направленности программы обучения.

В этот период был заложен фундамент для построения школьного дела на

новых началах. Хотя среди населения петровские реформы вызывали

недовольство (особенно разрушение традиций домашнего воспитания). В

учебных заведениях, созданных в начале XVIIIв., обучали на русском языке.

Была усовершенствована русская азбука, чтобы облегчить усвоение родного

языка.

Учебные книги России первой

Учебные книги России первой

половины XVIII века

половины XVIII века

Магницкий Леонтий

Филиппович «Арифметика»

Прокопович Феофан

«Первое поучение отрокам»

Сборник «Юности честное

зерцало»

Поликарпов Федор

"Букварь" (1701)

Во второй четверти XVIII в. реформирование образования замедлилось.

Пришли в упадок цифирные школы, морская академия, инженерные и

артиллерийские училища. Вместе с тем часть учебных заведений, созданных в

петровское время, успешно развивалась Например, расширилась сеть семинары

умов (8летние средние духовные учебные учреждения).

Появились учебные заведения нового типа: В 1725

году в Петербурге был создан важный научно

Академия наук. В ее

просветительский центр – Академия наук.

состав входили университет и гимназия. В 1731 г. в

Петербурге было учреждено первое среднее

учебное заведение закрытого типа для знати –

Корпус кадет. В нем готовили не только

Корпус кадет

офицеров, но и гражданских чиновников.

Другим привилегированным дворянским

учебным заведением явился основанный в 1759 г.

Пажеский корпус в

при императрице Елизавете Пажеский корпус

Петербурге.

К середине XVIII в. наиболее

приметным событием в

развитии школьного дела стало

открытие в 1755 г. в Москве

университета и

университетских гимназий.

Вначале в нем было три

факультета:

юридический,философский,ме

дицинский. Первые студенты

были набраны из духовных

семинарий. Дворяне избегали

посылать своих отпрысков в

бессословный университет.

В 1737 г. Был издан закон, освободивший дворян от обязанности отдавать

своих детей в регулярные учебные заведения и предоставивший им право на

домашнее обучение.

Отмена обязательности образования отрицательно

повлияла на состояние учебных заведений, во главе

которых стояли Петербургский и Московский

университеты.

При открытии в Московском университете числилось

100 студентов; 30 лет спустя – лишь 82. Занятия

проходили около 100 дней в году. Тем не менее, в

университетах продолжалась научная и

педагогическая жизнь.

Во второй половине XVIII в. получили развитие

частные учебные заведения, предназначенные

для дворянского сословия. В них использовалась

программа государственных школ. Высшее

дворянство воспитывало своих детей дома.

Сначала воспитателями были немцы, затем их

все чаще стали сменять французы. Первые

иностранные гувернеры в большинстве

оказались несостоятельными педагогами.

К началу 1780х гг. вопрос о школьной реформе вновь приобрел актуальность.

Согласно "Уставу народных

училищ Российской

Империи" 1786 г., в городах

открывались малые (в селах

и уездных городах) и

главные (в губернских

городах) народные училища.

Это были бесплатные

смешанные школы для

мальчиков и девочек,

находившиеся вне контроля

церкви. Малые училища

были рассчитаны на два года

обучения (обучали чтению,

письму, нумерации,

священной истории, началам

граждановедения,

арифметике, русской

грамматике, чистописанию и

рисованию).

Обучение в главных народных

училищах длилось пять лет. Помимо

программы малого училища, в курс

обучения входили евангелие, история,

география, геометрия, механика,

физика, естествознание, архитектура;

для желающих латинский и живые

иностранные языки: татарский,

персидский, китайский (преподавание

западноевропейских языков не

предусматривалось). В главных

училищах можно было приобрести

педагогическое образование. Школы

содержались на средства городских

самоуправлений. Из училищ были

устранены официальные

представители церкви. Преподавание

священной истории поручалось

гражданским учителям. "Устав..."

утвердил классноурочную систему.

Реформа, предпринятая согласно уставу 1786 г., была важным этапом в

развитии школьного дела. Число народных училищ быстро росло: к концу

XVIII в. из 500 городов училища имели 254. Их посещали 22 тыс. учащихся, в

том числе 1800 девочек. Это составляло третью часть от всех обучающихся в

учебных заведениях России. Однако фактически этими школами не могли

пользоваться дети крестьян. Изза нехватки учителей, недостаточной

государственной поддержки многие училища постепенно снижали качество

обучения, а некоторые, едва успев открыться, прекращали свое существование.

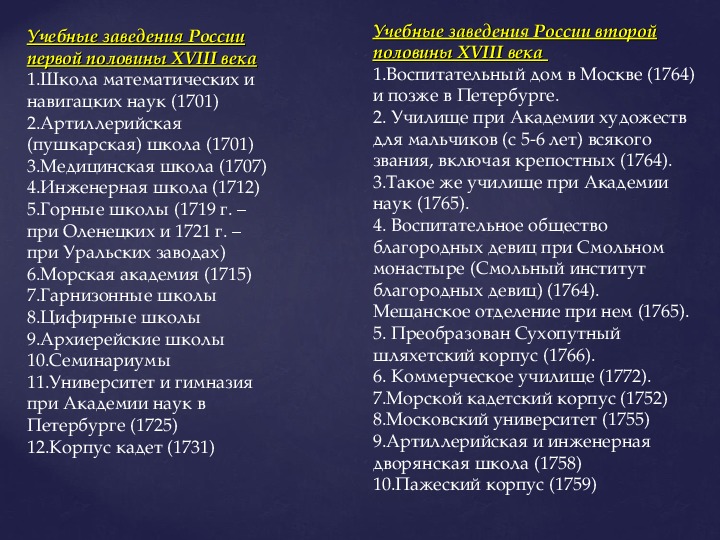

Учебные заведения России

Учебные заведения России

первой половины XVIII века

первой половины XVIII века

1.Школа математических и

навигацких наук (1701)

2.Артиллерийская

(пушкарская) школа (1701)

3.Медицинская школа (1707)

4.Инженерная школа (1712)

5.Горные школы (1719 г. –

при Оленецких и 1721 г. –

при Уральских заводах)

6.Морская академия (1715)

7.Гарнизонные школы

8.Цифирные школы

9.Архиерейские школы

10.Семинариумы

11.Университет и гимназия

при Академии наук в

Петербурге (1725)

12.Корпус кадет (1731)

Учебные заведения России второй

Учебные заведения России второй

половины XVIII века

половины XVIII века

1.Воспитательный дом в Москве (1764)

и позже в Петербурге.

2. Училище при Академии художеств

для мальчиков (с 56 лет) всякого

звания, включая крепостных (1764).

3.Такое же училище при Академии

наук (1765).

4. Воспитательное общество

благородных девиц при Смольном

монастыре (Смольный институт

благородных девиц) (1764).

Мещанское отделение при нем (1765).

5. Преобразован Сухопутный

шляхетский корпус (1766).

6. Коммерческое училище (1772).

7.Морской кадетский корпус (1752)

8.Московский университет (1755)

9.Артиллерийская и инженерная

дворянская школа (1758)

10.Пажеский корпус (1759)