Тест

на оценку сформированности навыков чтения

(познавательные УУД)

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 5 классах» Л.А. Ясюковой

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных УУД.

Регистрация данных: групповая форма проведения.

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, поднимите руку».

|

БЛАНК ОТВЕТОВ к тесту «Сформированность навыка чтения» Фамилия, имя _____________________________________________________ Класс ____________________________________________________________

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________ не залетала сюда, ни единый ____________________ не проникал сквозь ___________________ ветви. Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно стены. Кругом было так ___________________, что Элиза ______________________ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого ________________________, попадавшего ей __________________ ноги. Никогда еще Элиза _______________________________ в такой глуши.

|

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех.

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным.

Ключ к тесту навыка чтения:

1 – леса

2 – птица, птичка

3 – луч света, лучик, луч, звук

4 – густые

5 – стояли, деревьев стояли, встали

6 – тихо

7 – слышала

8 – листа, листочка, листика

9 – под

10 – не бывала, не была, не ходила

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса для определения уровня (зоны) развития навыка чтения.

|

Содержание показателя |

Зоны |

|

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

уровень патологии |

слабый уровень |

средний уровень |

хороший уровень |

высокий уровень |

|

|

|

Навык чтения |

|

0–4 |

5–7 |

8–9 |

10 |

|

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне).

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем.

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные описания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими фразами.

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины.

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины.

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он опустится.

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – крупным, желательно наличие картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще говорить не придется.

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, что же еще можно требовать.)

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать почти равноценные объемы того, что им нравится.

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто характерны для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать анализ в привычном для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как надо читать текст.

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на успех.

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется.

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», положительного результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не фиксируется и не запоминается грамотное написание слов.

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, когда дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и только с русским языком у них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и изложений в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным.

Тест

на оценку самостоятельности мышления.

(Познавательные УУД)

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения

в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих познавательных УУД.

Регистрация данных: групповая форма проведения.

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. Ответ нужно проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таблицу на доске и на бланке.) В самих листках, где приведены задачки, ничего писать или обводить нельзя. Отвечать надо следующим образом. Может быть, вам в первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь ставите крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д. (в процессе объяснения проставлять крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ, то есть у вас в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если что-то в процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить».

|

БЛАНК К ТЕСТУ «Самостоятельность мышления»

|

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, нужно переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего говорить не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог.

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут.

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6

|

КЛЮЧ К ТЕСТУ (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к заполненным тестам, что сокращает время обработки)

|

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с помощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития самостоятельности мышления.

Интерпретация:

|

Содержание показателя |

Зоны |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

уровень патологии |

слабый уровень |

средний уровень |

хороший уровень |

высокий уровень |

||

|

Самостоятельность мышления |

|

0–3 |

4–5 |

6 |

7 |

|

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется.

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников.

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а является целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е теста Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная беспомощность.

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно.

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности.

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности.

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием основных интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже сложились, а ребенок не умеет ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. Во-первых, следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкиваться с ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами взрослые основное время и усилия тратят именно на то, чтобы понять, как действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – это нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать невозможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться пользоваться справочной литературой. Когда задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно отнести. После этого следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить описанные там способы действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в школе на уроках, следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно только полистать и поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в ней нужно применить не только те формулы, которые они сегодня использовали в классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в учебнике или в тетради. Может быть, задачка просто сформулирована несколько иначе. Можно попробовать выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек – когда различия станут видны, будет понятно, как решать. Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с объяснениями и не подсказывать

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн

(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик: Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина)

Цель: изучение самооценки.

Регистрация данных: групповая форма проведения.

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске).

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает.

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. Итак,

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент;

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, вы будете удовлетворены собой.

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя – абсолютно здорового».

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут.

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов.

Регистрационный бланк

Фамилия, имя______________________________________________________ Дата___________________________ Класс_____________________________

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития качества, а верхняя – наивысший.

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя.

|

|

|

|

|

|

|

Здоровье Ум Характер Авторитет Умение Внешность Уверенность

у многое делать в себе

сверстников своими

руками

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает следующие этапы:

1) По каждой из шести шкал определяются:

· уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней точки шкалы («0») до знака «х»;

· высота самооценки – от «0» до знака «–»;

· величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показателей.

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам.

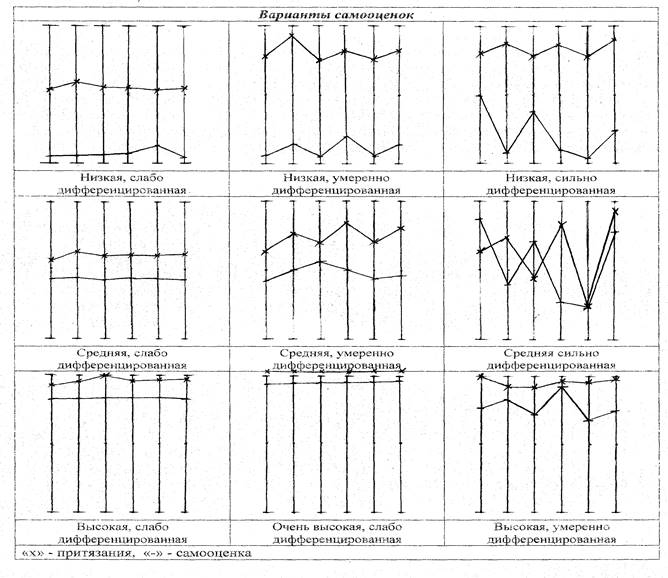

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.).

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом.

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки.

4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью (указывается только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д.

Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено.

I. Уровень притязаний.

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития.

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше максимально возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует о том, что школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о личностной незрелости.

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития личности. Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии.

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое пренебрежение) того или иного качества для школьника.

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах будет сказано далее.

II. Высота самооценки.

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка).

Количество баллов от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе как ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней.

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки.

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и служат стимулом личностного развития.

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого расхождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение. Если таким образом заполняются 1 или 2 шкалы, это указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны личности.

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и притязаниями. Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, когда самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней или высокой. При таком сильном расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное развитие.

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом.

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки.

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой средней высоте самооценки наблюдается та или иная степень дифференцированности. Поэтому мы остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность определялась как графически (рис), так и количественно (табл.).

Таблица

|

Параметр |

Количественная характеристика, балл |

|||

|

Низкий |

Норма |

Очень высокий |

||

|

Средний |

Высокий |

|||

|

Ур. притязаний |

Менее 60 |

60 – 74 |

75 – 89 |

90 – 100 |

|

Ур. самооценки |

Менее 45 |

45 – 59 |

60 – 74 |

75 – 100 |

Таблица

|

Параметр |

Количественная характеристика, балл |

||

|

Слабая |

Умеренная |

Сильная |

|

|

Степень расхождения между ур. притязаний и ур. самооценки |

0 – 7 |

8 – 22 |

Более 22 |

|

Степень дифференцированности притязаний |

0 – 8 |

9 – 21 |

Более 21 |

|

Степень дифференцированности самооценки |

0 – 14 |

15 – 29 |

Более 29 |

V. Редкие ответы.

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно это такие области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по всем шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности.

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет «обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе специальной беседы, проводимой после эксперимента.

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ.

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 классов, старших подростков.

VI. Особенности поведения.

· Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения методики, отказ выполнять задание и другие проявления в значительной части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось выше.

· Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.

· Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные затруднения в оценке себя.

· Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к данной работе.

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров.

Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с помощью бесед со школьниками и учителями[1].

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень дифференцированности самооценки.

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют личностное развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между притязаниями и оценкой собственных возможностей.

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при котором очень высокая самооценка (75-90 б.) сочетается с умеренной ее дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при этом высокие показатели социально-психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным.

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем неблагоприятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изменений и даже не хочет их.

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих возможностей.

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать самые различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте широкого изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, то есть является непродуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного психолога.

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между собственными притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью смирились со своей «малоценностью».

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание разобраться в себе, в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с подобной самооценкой, как правило, очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору.

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его оценивать себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного развития, непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного психолога.

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют графическое изображение кривых самооценки и уровня притязаний на бланке испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию.

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, например, при необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, коррекционной работы.

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие различия показателей по результатам повторных проб:

а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;

б) для самооценки – не менее 10 баллов;

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов;

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п.

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно складывающихся межличностных отношениях)[2]. Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич).

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п.

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому изучению детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные методики на самооценку

Скачано с www.znanio.ru

[1] Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной.

[2] Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // Вопр. психол. – 1987. - № 3.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.