Три основных правила, которые необходимо соблюдать в любом, даже очень сложном разговоре:

1. Самое “сладкое” слово для человеческого уха – имя. Как бы не складывалась обстановка, каким бы трудным не был разговор, нужно обязательно обращаться к человеку по имени (членораздельно!) Если ты называешь человека по имени, значит ты уже, отчасти, справился со своей эмоцией, следовательно, ты не боишься разговора.

2. Визуальный контакт. Обязательно, произнеся имя, смотри человеку в глаза, это также является признаком миролюбия и смелости.

Три основных правила, которые необходимо соблюдать в любом, даже очень сложном разговоре:

3. Самое “сладкое” слово для человеческого уха – имя. Как бы не складывалась обстановка, каким бы трудным не был разговор, нужно обязательно обращаться к человеку по имени (членораздельно!) Если ты называешь человека по имени, значит ты уже, отчасти, справился со своей эмоцией, следовательно, ты не боишься разговора.

4. Визуальный контакт. Обязательно, произнеся имя, смотри человеку в глаза, это также является признаком миролюбия и смелости.

5. Голос. Никогда и ни при каких условиях нельзя повышать голос на другого человека, кем бы он не был. Что из этого получается, мы с вами уже знаем.

ПОМНИТЕ!

Если мы хотим научить наших детей общению без агрессии, то конечно, в первую очередь мы сами должны этому научиться.

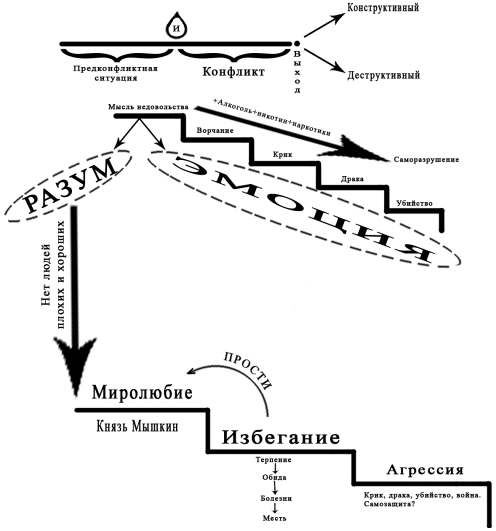

КОНФЛИКТ. СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ

Конфликт – противостояние 2-х сторон!

1. Имя - - самое сладкое слово для человеческого уха

2. Взгляд - - прямой и открытый, без высокомерия

3. Голос - - спокойный

Одной из актуальных проблем, с которой обращаются преподаватели подростка к психологу, является та, что проявление агрессивного поведения детей нарастает, и сами агрессивные действия становятся более жестокими. В то же время педагоги и родители понимают, что агрессивность сама по себе не является одной из форм неадекватного поведения. В паре с эмоциональной энергией она часто способствует достижению определенной цели подростка.

Действительно, агрессивностью страдают все люди. Умеренная агрессивность - качество скорее положительное, чем отрицательное. Что было бы, если бы все люди оказались вдруг «беззубыми», вялыми, пассивными и плаксивыми, не способными отстаивать свои права, не умеющими с кулаками, если в том есть необходимость, встать за правое дело?

Да, опасна чрезмерная, неуправляемая и неконтролируемая агрессивность, выходящая за разумные пределы. Как помочь учителю найти наиболее рациональный путь эффективного обучения? Опрос студентов показывает, что если появляется препятствие, то неиспользованный «эмоциональный пар», не найдя нужного выхода, обычно направляется по ложному пути и проявляет себя в состоянии тревоги (30% учащихся), чрезмерном курении (30% учащихся), в изнурительной работе (15% учащихся), коликах в желудке (10% учащихся).

Плохое самочувствие, боль - это, как правило, плохое настроение. Поэтому агрессивность надо не изживать, искоренять, а понять ее причины, позаботиться о том, чтобы обеспечить ей надлежащие каналы для полезного приложения.

Уважаемые педагоги! Давайте посмотрим, кто больше всех страдает от агрессивного поведения?

Правильно, сам ребенок. Несомненно, и то, что очень часто проблема детской агрессивности заключается в родителях, в их чувствах и реакциях на детей. Обычно в таких семьях трудности в обучении преследуют всех ее членов.

Однако врачи констатируют: сегодня среди детских неврозов преобладают дидактогенные, т.е. неврозы, случившиеся по вине учителей. Сама по себе школа, образовательная программа, говорят медики, «в невроз не вгоняет». Это вина конкретного человека - недоброго, раздраженного, ущербного, некомпетентного. Жизнь ребенку можно испортить, если учитель скажет: «Ты - лодырь, лентяй, грязнуля, по тебе тюрьма плачет…», этого достаточно, чтобы больно и надолго ранить впечатлительного ученика.

Исследования показывают, что агрессивностью заражены многие учителя. Нельзя ждать заботы об учениках, внимательного, гуманного отношения к ним от педагога, сосредоточенного на ежедневных бытовых проблемах, тревожного, конфликтного. Если добавить, что большинство учителей общеобразовательного цикла - женщины, которым присуща эмоциональность, то станет понятно, почему нашим детям не всегда комфортно в их обществе. Педагогу надо помнить, что контроль над собой - самый лучший способ научить самоконтролю ребенка. Ослабьте вожжи, забудьте нудное морализаторство. Это дает вам шанс постепенно, год за годом обучить его зрелым способам выражения гнева - словесным и, по возможности, мягким.

Куда хуже ситуации с подростками, которые скрывают свои чувства, чтобы не огорчать взрослых или просто из боязни. В психологии хорошо известны эти трудные послушные тихие дети, которые не нашли лучшего применения своей агрессивности, как направить ее на себя же самих. Они кусают себя, бьются головой об стенку, скрежещут зубами, закусывают губу или расчесывают совершенно здоровую кожу до крови. Гнев, заполняющий их изнутри, постепенно превращается в так называемое пассивно-агрессивное поведение.

Ребенок действительно не осознает, что хочет выплеснуть из себя наружу злость, он просто изводит «тирана» во внешне безобидных формах: оттягивает время, копается, упрямится, намеренно забывает просьбы, намеренно отказывается что-то делать. Далее замечаем, что в подростковом возрасте проблемы детей с подавленной агрессией усугубляются. Их за покорность любят учителя и ненавидят сверстники. Из них не вырастают самостоятельные и независимые взрослые, наоборот, они плывут по жизни пассивно мечтательные.

Значит взрослым важно научить ребенка самоутверждаться в неопасных для окружающих формах, признать за ними право на сильные эмоции, такие как гнев, ревность, обида и терпеливо объяснять, как важно уметь себя контролировать и понимать, что с тобою происходит.

Итак, агрессивное асоциальное поведение формируется не сразу, а за годы. Родители склонны замечать ненормальную детскую агрессию лишь тогда, когда она принимает открытые формы, обычно после первого привода в милицию. Нам надо быть взрослее ребенка, не обижайтесь, не драматизируйте ситуацию и не думайте, что ваши педагогические таланты и успехи оцениваются исключительно степенью послушности ребенка. Слово «агрессивность», так прочно слилось в русском языке с агрессорами, «военщиной», что вызывает тяжелые ассоциации. Если вам так легче, назовите иначе: напористостью, предприимчивостью, активностью, презрением к опасности, упорством в достижении цели. Возможно, под таким именем вам будет легче принять ее, признав не только неизбежность, но и полезность в социально приемлемых формах, конечно. Тогда подростку не составит труда с вашей помощью самодисциплинироваться, т.е. научиться управлять своими желаниями и порывами.

ЗАПОВЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Не будьте эмоционально заинтересованы в ученике. Любимцы и изгои – две разновидности одного невроза.

2. Выработайте бесстрастное отношение к исходным данным ученика и его результатам. Студенты приходят и уходят, а предмет остается.

3. Не следует лгать ученику даже во имя помощи. Ложь вернется к вам. Поверьте Дамблдору – лучше промолчать.

4. Не интерпретируйте ученика в свете тех тем, которые наиболее значимы для вас в текущий момент. У ученика своя судьба.

5. Понимание ученика и его оценка – два противоположности. Когда вы передаете человеку свой опыт, об оценке следует забыть.

6. Не завидуйте человеку, которого учите.

7. Будьте готовы к противоречиям и противостоянию. Где есть действие – там проявляется полярность. Все, что воплощено – поляризовано.

8. Никогда не забывайте, что Идея – активное начало, а Материя – воспринимающее. Для ученика Идею предмета воплощаете Вы.

9. Не бойтесь того, что открывается в ученике. Боязнь будущего – профессиональная болезнь педагога.

6. Голос. Никогда и ни при каких условиях нельзя повышать голос на другого человека, кем бы он не был. Что из этого получается, мы с вами уже знаем.

ПОМНИТЕ!

Если мы хотим научить наших детей общению без агрессии, то конечно, в первую очередь мы сами должны этому научиться.

КОНФЛИКТ. СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯКонфликт –

противостояние 2-х сторон!

4. Имя - - самое сладкое слово для человеческого уха

5. Взгляд - - прямой и открытый, без высокомерия

6. Голос - - спокойный

Одной из актуальных проблем, с которой обращаются преподаватели подростка к психологу, является та, что проявление агрессивного поведения детей нарастает, и сами агрессивные действия становятся более жестокими. В то же время педагоги и родители понимают, что агрессивность сама по себе не является одной из форм неадекватного поведения. В паре с эмоциональной энергией она часто способствует достижению определенной цели подростка.

Действительно, агрессивностью страдают все люди. Умеренная агрессивность - качество скорее положительное, чем отрицательное. Что было бы, если бы все люди оказались вдруг «беззубыми», вялыми, пассивными и плаксивыми, не способными отстаивать свои права, не умеющими с кулаками, если в том есть необходимость, встать за правое дело?

Да, опасна чрезмерная, неуправляемая и неконтролируемая агрессивность, выходящая за разумные пределы. Как помочь учителю найти наиболее рациональный путь эффективного обучения? Опрос студентов показывает, что если появляется препятствие, то неиспользованный «эмоциональный пар», не найдя нужного выхода, обычно направляется по ложному пути и проявляет себя в состоянии тревоги (30% учащихся), чрезмерном курении (30% учащихся), в изнурительной работе (15% учащихся), коликах в желудке (10% учащихся).

Плохое самочувствие, боль - это, как правило, плохое настроение. Поэтому агрессивность надо не изживать, искоренять, а понять ее причины, позаботиться о том, чтобы обеспечить ей надлежащие каналы для полезного приложения.

Уважаемые педагоги! Давайте посмотрим, кто больше всех страдает от агрессивного поведения?

Правильно, сам ребенок. Несомненно, и то, что очень часто проблема детской агрессивности заключается в родителях, в их чувствах и реакциях на детей. Обычно в таких семьях трудности в обучении преследуют всех ее членов.

Однако врачи констатируют: сегодня среди детских неврозов преобладают дидактогенные, т.е. неврозы, случившиеся по вине учителей. Сама по себе школа, образовательная программа, говорят медики, «в невроз не вгоняет». Это вина конкретного человека - недоброго, раздраженного, ущербного, некомпетентного. Жизнь ребенку можно испортить, если учитель скажет: «Ты - лодырь, лентяй, грязнуля, по тебе тюрьма плачет…», этого достаточно, чтобы больно и надолго ранить впечатлительного ученика.

Исследования показывают, что агрессивностью заражены многие учителя. Нельзя ждать заботы об учениках, внимательного, гуманного отношения к ним от педагога, сосредоточенного на ежедневных бытовых проблемах, тревожного, конфликтного. Если добавить, что большинство учителей общеобразовательного цикла - женщины, которым присуща эмоциональность, то станет понятно, почему нашим детям не всегда комфортно в их обществе. Педагогу надо помнить, что контроль над собой - самый лучший способ научить самоконтролю ребенка. Ослабьте вожжи, забудьте нудное морализаторство. Это дает вам шанс постепенно, год за годом обучить его зрелым способам выражения гнева - словесным и, по возможности, мягким.

Куда хуже ситуации с подростками, которые скрывают свои чувства, чтобы не огорчать взрослых или просто из боязни. В психологии хорошо известны эти трудные послушные тихие дети, которые не нашли лучшего применения своей агрессивности, как направить ее на себя же самих. Они кусают себя, бьются головой об стенку, скрежещут зубами, закусывают губу или расчесывают совершенно здоровую кожу до крови. Гнев, заполняющий их изнутри, постепенно превращается в так называемое пассивно-агрессивное поведение.

Ребенок действительно не осознает, что хочет выплеснуть из себя наружу злость, он просто изводит «тирана» во внешне безобидных формах: оттягивает время, копается, упрямится, намеренно забывает просьбы, намеренно отказывается что-то делать. Далее замечаем, что в подростковом возрасте проблемы детей с подавленной агрессией усугубляются. Их за покорность любят учителя и ненавидят сверстники. Из них не вырастают самостоятельные и независимые взрослые, наоборот, они плывут по жизни пассивно мечтательные.

Значит взрослым важно научить ребенка самоутверждаться в неопасных для окружающих формах, признать за ними право на сильные эмоции, такие как гнев, ревность, обида и терпеливо объяснять, как важно уметь себя контролировать и понимать, что с тобою происходит.

Итак, агрессивное асоциальное поведение формируется не сразу, а за годы. Родители склонны замечать ненормальную детскую агрессию лишь тогда, когда она принимает открытые формы, обычно после первого привода в милицию. Нам надо быть взрослее ребенка, не обижайтесь, не драматизируйте ситуацию и не думайте, что ваши педагогические таланты и успехи оцениваются исключительно степенью послушности ребенка. Слово «агрессивность», так прочно слилось в русском языке с агрессорами, «военщиной», что вызывает тяжелые ассоциации. Если вам так легче, назовите иначе: напористостью, предприимчивостью, активностью, презрением к опасности, упорством в достижении цели. Возможно, под таким именем вам будет легче принять ее, признав не только неизбежность, но и полезность в социально приемлемых формах, конечно. Тогда подростку не составит труда с вашей помощью самодисциплинироваться, т.е. научиться управлять своими желаниями и порывами.

ЗАПОВЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Не будьте эмоционально заинтересованы в ученике. Любимцы и изгои – две разновидности одного невроза.

2. Выработайте бесстрастное отношение к исходным данным ученика и его результатам. Студенты приходят и уходят, а предмет остается.

3. Не следует лгать ученику даже во имя помощи. Ложь вернется к вам. Поверьте Дамблдору – лучше промолчать.

4. Не интерпретируйте ученика в свете тех тем, которые наиболее значимы для вас в текущий момент. У ученика своя судьба.

5. Понимание ученика и его оценка – два противоположности. Когда вы передаете человеку свой опыт, об оценке следует забыть.

6. Не завидуйте человеку, которого учите.

7. Будьте готовы к противоречиям и противостоянию. Где есть действие – там проявляется полярность. Все, что воплощено – поляризовано.

8. Никогда не забывайте, что Идея – активное начало, а Материя – воспринимающее. Для ученика Идею предмета воплощаете Вы.

9. Не бойтесь того, что открывается в ученике. Боязнь будущего – профессиональная болезнь педагога.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.