Туберкулез.Этиология, диагностика, общие принципы лечения

Методы профилактического обследования

Туберкулинодиагностика – метод выявления специфической сенсибилизации организма человека (аллергической реакции), которая возникла вследствие инфицирования МБТ или вакцинации БЦЖ.

Туберкулинодиагностика:

Массовая – обследование больших групп детей и подростков для получения эпидемиологических и клинико-диагностических данных

Индивидуальная – для дифференциальной диагностики поствакцинального и инфекционного иммунитета для контроля за состоянием населения групп повышенного риска

Туберкулиновые пробы осуществляются с помощью туберкулина – препарат, содержащий убитые нагреванием МБТ.

Туберкулез

Этиология, диагностика,

общие принципы лечения

Методы профилактического

обследования

Туберкулинодиагностика – метод выявления специфической

сенсибилизации организма человека (аллергической реакции),

которая возникла вследствие инфицирования МБТ или

вакцинации БЦЖ.

Туберкулинодиагностика:

• Массовая – обследование больших групп детей и подростков

для получения эпидемиологических и клинико-

диагностических данных

• Индивидуальная – для дифференциальной диагностики

поствакцинального и инфекционного иммунитета для

контроля за состоянием населения групп повышенного риска

Туберкулиновые пробы осуществляются с помощью

туберкулина – препарат, содержащий убитые нагреванием

МБТ.

туберкулинодиагностики

• Подкожная проба Коха (используется

редко, в стационарных условиях)

• Накожная градуированная проба Пирке

(используется редко, для определения

чувствительности к различным

концентрациям туберкулина)

• Внутрикожная проба Манту

– Проводится с двумя туберкулиновыми

Виды

единицами

– Проводится с первого года ребенка ежегодно

(при отсутствии противопоказаний)

• Ранняя диагностика туберкулеза

• Выявление заболевания с

неустановленной локализацией

• Изучение инфицированности

туберкулезом населения

Цели проведения пробы

Манту

• Отбор детей для ревакцинации

• Выявление лиц с повышенным риском

заболевания туберкулезом (впервые

инфицированные, вираж,

гиперергическая реакция)

Противопоказания к постановке

пробы Манту

• Острые и хронические (в период обострения)

инфекционные заболевания

• Состояние реконвалесценции (не менее двух

месяцев после выздоровления)

• Кожные заболевания

• Аллергические состояния (бронхиальная астма,

атопический дерматит)

• Эпилепсия

• Родовые травмы

Оценка реакции на пробу Манту проводится через 72

часа, измеряется только диаметр инфильтрата, а при

его отсутствии – диаметр гиперемии.

Оценка реакции на пробу

Манту

Реакция на пробу Манту по

диаметру инфильтрата

• 0,1 мм – отрицательная реакция

• 2-4 мм или наличие только гиперемии – сомнительная

реакция

• 5 мм и больше – положительная реакция

• 17 мм и больше у детей; 21 мм и больше у взрослых, а

также любой диаметр инфильтрата с наличием везикулы

(пузырька), некроза с лимфангитом – гиперергическая

реакция

Вираж туберкулиновой пробы (переход отрицательной пробы

Манту в положительную) или её постепенное нарастание с

каждым годом (увеличение диаметра предыдущей пробы

Манту на 6 мм и более), свидетельствуют об

инфицированности организма человека.

Дифференциальная диагностика

поствакцинального и инфекционного иммунитета

Признаки

Максимальный

диаметр

инфильтрата

Диаметр

инфильтрата

Реакция на

туберкулин

Реакция в 5-6 лет

Характер

инфильтрата

Послевакцинальн

ый иммунитет

На первом году

жизни

До 12 мм

С каждым годом

уменьшается

Отрицательная

Неустойчивый,

протяжении недели,

исчезает на

не оставляет

пигментации

Инфекционный

иммунитет

В более поздние

сроки

Больше 12 мм, часто

гиперергическая

реакция

Со временем

нарастает

Положительная

Стойкий, исчезает в

более поздние

сроки, оставляет

пигментацию

Возбудитель туберкулеза и его

свойства

• Возбудитель туберкулеза, открытый в 1882 году немецким

ученым Робертом Кохом, принято называть в его честь

бактерией Коха (БК) или микобактерией туберкулеза (МБТ)

(mykes-гриб).

• Возбудитель туберкулеза относится к обширной группе грибков,

рода микобактерий, семейства актиномицетов (лучистых

грибков; actis-луч)

• Среди известных в природе множества микобактерий различают

их три группы:

– Патогенные (микобактерии туберкулеза (МБТ) и микобактерии лепры);

– условно-патогенные (или атипичные); некоторые виды при определенных

условиях могут вызвать поражение легких и других органов у человека –

микобактериозы – атипичные пневмонии - первично устойчивы к

большинству антибиотиков и противотуберкулезных препаратов

– Сапрофиты - микобактерии тимофеевой травы, масла, молока и др.,

довольно широко распространены в природе. Они не могут вызвать

заболеваний у человека и являются непатогенными

Особенности возбудителя

туберкулеза

• 1-я особенность: различают 4 основных типа

возбудителя туберкулеза:

– человеческих тип (typus humanus) – высокопатогенный для

человека, к нему же высокочувствительны морские свинки;

– бычий тип (typus bovis) – возбудитель туберкулеза у

крупного рогатого скота (патогенный также для кроликов);

– птичий тип (typus avium) – вызывает туберкулез у птиц и

белых мышей;

– мышиный тип (typus microti) – возбудитель туберкулеза у

полевых мышей.

– Кроме того, между отдельными видами МБТ наблюдаются и

переходные формы.

– Основным возбудителем туберкулеза у человека является

человеческий тип (в 98-99% случаев), и значительно реже (1-

2%) заболевание туберкулезом у людей может вызвать

бычий тип.

• 2-ой особенностью МБТ является их патогенность и

вирулентность. Патогенность характеризуется способностью

возбудителя вызывать в организме человека и животных

специфические поражения, т.е. заболевание, которое называется

туберкулезом. Однако степень патогенности может проявляться

по разному, что характеризуется вирулентностью МБТ.

• 3-я особенность МБТ проявляется в характерных чертах роста

и размножения

– размножение МБТ происходит медленно, цикл простого деления

материнской клетки на две дочерние занимает от 20 до 24 часов, а

поэтому видимый рост колоний МБТ на поверхности твердой питательной

среды можно обнаружить не ранее 12-20 дней (2-3 недели).

– Требуют строгих Аэробных условий, pH 6,8-7,2, температура 37-38°С

• 4-ой особенностью МБТ является их лимфотропность (Растут и

размножаются в лимфе инфицированного)

• 5-я особенность МБТ заключается в их кислотоустойчивости,

так как они стойко сохраняют воспринятую окраску при

воздействии кислот, а также щелочей и спирта

(щелочеустойчивы и спиртоустойчивы). Окраска по Циль-

Нильсену

• Многообразная изменчивость МБТ

– Морфологическая изменчивость характеризуется тем, что

наряду с типичными МБТ в виде палочек в литературе описаны

колбообразные, дифтероидные, кокковидные формы,

ветвистые, нитевидные, мицелиеподобные и др

– Тинкториальная изменчивость, т.е. изменения возникают в

отношении к красящим веществам, например,

неокрашиваемость по методике Циль-Нильсена в связи с

утратой кислото-и спиртоустойчивости.

– Культуральная изменчивость проявляется в изменении

морфологи и цвета культур при росте на стандартных

искусственных питательных средах.

– Биологическая изменчивость характеризуется изменением

степени вирулентности как в сторону повышения, так и в

сторону понижения ее вплоть до полной утраты

вирулентности, которая может быть и временной. Это свойство

дало возможность французским ученым Кальмету и Герену

изменить вирулентность БК и создать стабильную

ослабленную, но живую вакцину, которая широко применяется

для профилактики туберкулеза во многих странах.

– Переход в L – формы. Суть L – трансформации заключается в

том, что микробы под влиянием различных неблагоприятных

факторов, чаще при длительной химиотерапии, изменяют

свои морфологические и биологические свойства.

Вирулентность возбудителя, перешедшего в L – форму, резко

снижается или даже может полностью исчезнуть. Подобные

штаммы персистируют, «переживают» это время где-нибудь в

лимфатических узлах или в очагах поражения больного.

Наступает на длительный срок клиническое излечение

больного. Однако, не исключено, что через тот или иной срок

после прекращения лечения МБТ в L – форме могут

возвращаться к прежнему состоянию, т.е. реверсировать в

исходную вирулентную бактериальную форму и вызвать

рецидив туберкулезного процесса.

– Образование лекарственной устойчивости к

противотуберкулезным препаратам. Она проявляется в

приобретении способности микобактерий существовать и

даже размножаться при значительном содержании в

питательной среде или организме антибактериальных

препаратов, которые губительно действуют на обычные МБ

• МБТ обладают крайне высокой устойчивостью к

неблагоприятным факторам внешней среды

– В естественных условиях при отсутствии солнечного света они могут

сохранять свою жизнеспособность в течение нескольких месяцев.

– Высохшие микобактерии в темных местах остаются жизнеспособными

и патогенными для морской свинки в течение 1-1,5 лет.

– В уличной пыли МБТ сохраняются в течение 10 дней.

– На страницах книг они могут оставаться живыми в течение 3 месяцев

– при рассеянном свете погибают только через 1-1,5 месяца.

– В воде микобактерии сохраняются очень долго (до 15 дней).

– МБТ выдерживают процессы гниения и могут несколько месяцев

сохраняться в погребенных трупах.

– При лиофилизации их в замороженном состоянии под вакуумом они

могут оставаться жизнеспособными до 30 лет.

– Обычные дезинфицирующие вещества также слабо эффективны в

отношении МБТ (Надежной дезинфекции мокроты больных

туберкулезом можно добиться при применении препаратов,

выделяющих активный хлор, но только при достаточной

длительности воздействия: 3-5% раствором хлорамина – в течении 5

часов, 1-2% раствором хлорамина, активированным сульфатом

аммония – 3 часа, 10-20% раствором хлорной извести – в течение 2,5

часов.

Факторы уничтожающие

МБТ

МБТ через 45 минут.

• культура МБТ при облучении ее прямыми

солнечными лучами в течение 1-1,5 часов

погибает;

• ультрафиолетовые лучи (кварцевание)

убивают БК через 2-3 минуты;

• при кипячении мокроты (1000С) БК

погибают в течение 5 минут;

• обработка сухожаровым способом

высушенной мокроты приводит к гибели

Клинические проявления

туберкулеза

• Лихорадка – повышение температуры тела до 37-38С с максимальными цифрами в

дневные часы и последующим снижением до нормы, субфебрилитет с равномерным

повышением температуры в течение суток не характерен, фибрильная лихорадка

отмечается при тяжелых формах туберкулеза (милиарный туберкулез, казеозная

пневмония и т.д.)

• Повышенная потливость головы и груди – часто наблюдается в ночное время или

утром, при тяжелых формах заболевания – профузный пот; кашель, в начале

заболевания может отсутствовать, возможно покашливание, с прогрессированием

болезни – усиливается, становится изнурительным, может быть сухим и с выделением

мокроты, с прогрессированием, после образования полостей распада – количество

мокроты увеличивается, в начале имеет слизистый характер, затем слизисто-гнойный,

затем гнойный

• Боль в груди – обусловлена распространением процесса на париетальную плевру и

развитием плеврита, боль имеет колющий характер, связана с актом дыхания,

усиливается при кашле, глубоком дыхании

• Одышка – при туберкулезе связана с уменьшением дыхательной поверхности легких,

нарушением бронхиальной проходимости, влиянием токсических продуктов на

дыхательный центр

• Кровохарканье и легочное кровотечение –

чаще всего наблюдается при деструктивных формах

туберкулезного процесса, особенно часто

при циррозе легких

Данные объективного осмотра

могут сильно различаться и

зависеть от формы и стадии

туберкулезного процесса

Лабораторная диагностика

туберкулеза

Основана на выделении МБТ из проб, полученных

от больного (мокрота, промывные воды бронхов,

гной, моча, кровь и т.д.)

Цели лабораторной диагностики:

• Выявление заразных больных

(бактериовыделителей)

• Подтверждение диагноза туберкулез

• Определение лечебной тактики

• Оценка эффективности лечения и прогноза

• Осуществление эпидемического контроля над

туберкулезом

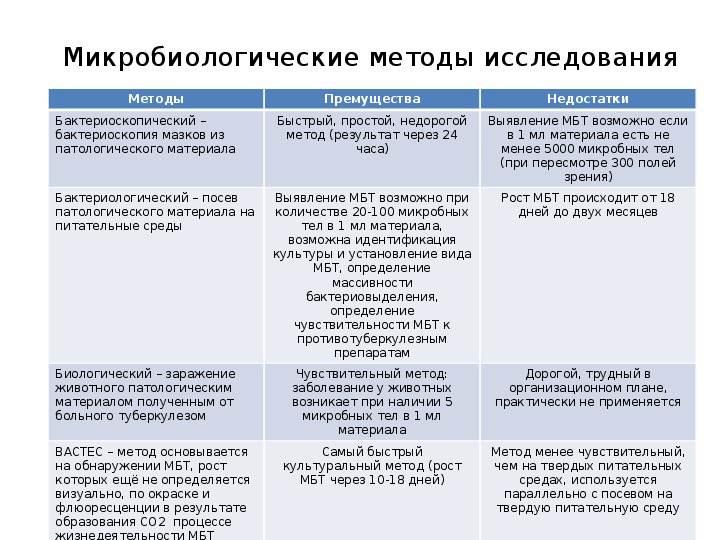

Микробиологические методы исследования

Методы

Премущества

Недостатки

Бактериоскопический –

бактериоскопия мазков из

патологического материала

Быстрый, простой, недорогой

метод (результат через 24

часа)

Бактериологический – посев

патологического материала на

питательные среды

Биологический – заражение

животного патологическим

материалом полученным от

больного туберкулезом

ВАСТЕС – метод основывается

на обнаружении МБТ, рост

которых ещё не определяется

визуально, по окраске и

флюоресценции в результате

образования СО2 процессе

жизнедеятельности МБТ

Выявление МБТ возможно при

количестве 20-100 микробных

тел в 1 мл материала,

возможна идентификация

культуры и установление вида

МБТ, определение

бактериовыделения,

массивности

определение

чувствительности МБТ к

противотуберкулезным

препаратам

Чувствительный метод:

заболевание у животных

возникает при наличии 5

микробных тел в 1 мл

материала

Самый быстрый

культуральный метод (рост

МБТ через 10-18 дней)

Выявление МБТ возможно если

в 1 мл материала есть не

менее 5000 микробных тел

(при пересмотре 300 полей

зрения)

Рост МБТ происходит от 18

дней до двух месяцев

Дорогой, трудный в

организационном плане,

практически не применяется

Метод менее чувствительный,

чем на твердых питательных

параллельно с посевом на

твердую питательную среду

средах, используется

Рентгенологические методы

диагностики

• Крупнокадровая флюорография

– Преимущества: большая пропускная способность,

низкая стоимость исследования

– Недостатки: большая лучевая нагрузка на пациента

• Цифровая флюорография

– Преимущество: высокое качество и информативность

изображения, низкая лучевая нагрузка на больного (в

10-15 раз меньше чем при обычной ФЛГ), быстрое

получение изображения (10-20 секунд)

• Рентгенография

• Прицельная рентгенография

• Томография

• Компьютерная томография

Сравнение рентгенографии и

томографии

Рентгенологические

синдромы

• Синдром затемнения (тотального, субтотального,

ограниченного)

• Синдром округлой тени

• Синдром очаговой тени

• Синдром дессиминации

• Синдром патологии легочного рисунка

• Синдром патологии корня легкого и внутригрудных

лимфатических узлов (расширение, деформация,

смещение корня, наличие уплотнений)

• Синдром просветления (ограниченного,

распространенного)

• Синдром кольцевидной тени (полость)

Основные рентгенологические

признаки туберкулеза

• Очаг, инфильтрат, полость распада (каверна),

фиброз, цирроз, жидкость в плевральной полости

• Размеры очагов:

– Мелкие (1-2 мм)

– Средние (3-6 мм)

– Большие (7-10 мм)

– Очаги, диаметром более 10 мм – инфильтрат

(туберкулема)

• Плотность очагов:

– Слабая

– Средней интенсивности

– Плотные очаги

Цели лечения больных

туберкулезом

– Ликвидация клинических проявлений туберкулеза и

стойкое заживление туберкулезных изменений с

восстановлением трудоспособности и социального

статуса.

– Излечение больного с наименьшим изменением их

привычного образа жизни.

– Предотвращение летальных исходов у тяжелобольных.

– Не допустить обширных поражений легких с

последующими осложнениями.

– Предупредить рецидив болезни.

– Предупредить развитие лекарственно-устойчивых

штаммов микобактерий туберкулеза.

– Защитить членов семьи и общество от туберкулезной

инфекции.

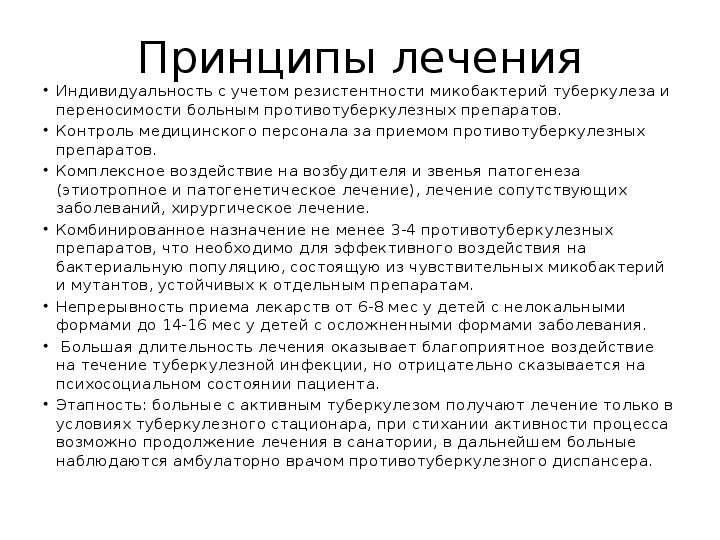

Принципы лечения

• Индивидуальность с учетом резистентности микобактерий туберкулеза и

переносимости больным противотуберкулезных препаратов.

• Контроль медицинского персонала за приемом противотуберкулезных

препаратов.

• Комплексное воздействие на возбудителя и звенья патогенеза

(этиотропное и патогенетическое лечение), лечение сопутствующих

заболеваний, хирургическое лечение.

• Комбинированное назначение не менее 3-4 противотуберкулезных

препаратов, что необходимо для эффективного воздействия на

бактериальную популяцию, состоящую из чувствительных микобактерий

и мутантов, устойчивых к отдельным препаратам.

• Непрерывность приема лекарств от 6-8 мес у детей с нелокальными

формами до 14-16 мес у детей с осложненными формами заболевания.

• Большая длительность лечения оказывает благоприятное воздействие

на течение туберкулезной инфекции, но отрицательно сказывается на

психосоциальном состоянии пациента.

• Этапность: больные с активным туберкулезом получают лечение только в

условиях туберкулезного стационара, при стихании активности процесса

возможно продолжение лечения в санатории, в дальнейшем больные

наблюдаются амбулаторно врачом противотуберкулезного диспансера.

• Лечение больных туберкулезом

проводят комплексно. Оно

включает:

– химиотерапию (этиотропную

противотуберкулезную терапию),

Лечение больных

туберкулезом

– хирургическое лечение и

коллапсотерапию

– патогенетическую терапию

– лечение сопутствующих

заболеваний.

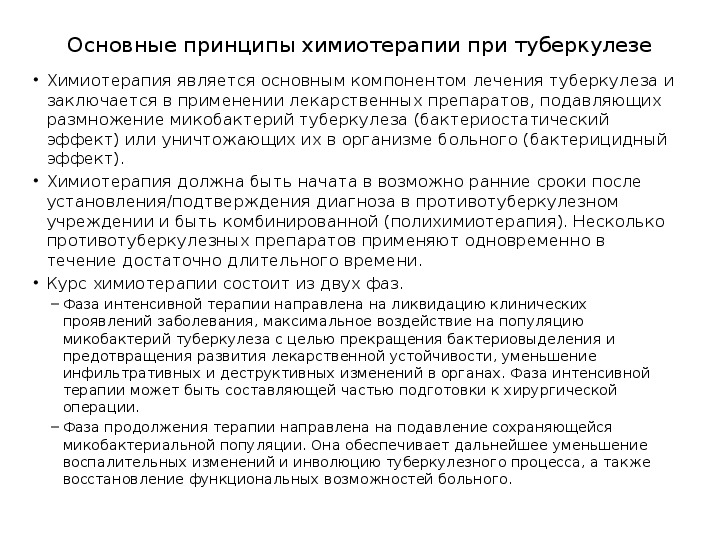

Основные принципы химиотерапии при туберкулезе

• Химиотерапия является основным компонентом лечения туберкулеза и

заключается в применении лекарственных препаратов, подавляющих

размножение микобактерий туберкулеза (бактериостатический

эффект) или уничтожающих их в организме больного (бактерицидный

эффект).

• Химиотерапия должна быть начата в возможно ранние сроки после

установления/подтверждения диагноза в противотуберкулезном

учреждении и быть комбинированной (полихимиотерапия). Несколько

противотуберкулезных препаратов применяют одновременно в

течение достаточно длительного времени.

• Курс химиотерапии состоит из двух фаз.

– Фаза интенсивной терапии направлена на ликвидацию клинических

проявлений заболевания, максимальное воздействие на популяцию

микобактерий туберкулеза с целью прекращения бактериовыделения и

предотвращения развития лекарственной устойчивости, уменьшение

инфильтративных и деструктивных изменений в органах. Фаза интенсивной

терапии может быть составляющей частью подготовки к хирургической

операции.

– Фаза продолжения терапии направлена на подавление сохраняющейся

микобактериальной популяции. Она обеспечивает дальнейшее уменьшение

воспалительных изменений и инволюцию туберкулезного процесса, а также

восстановление функциональных возможностей больного.

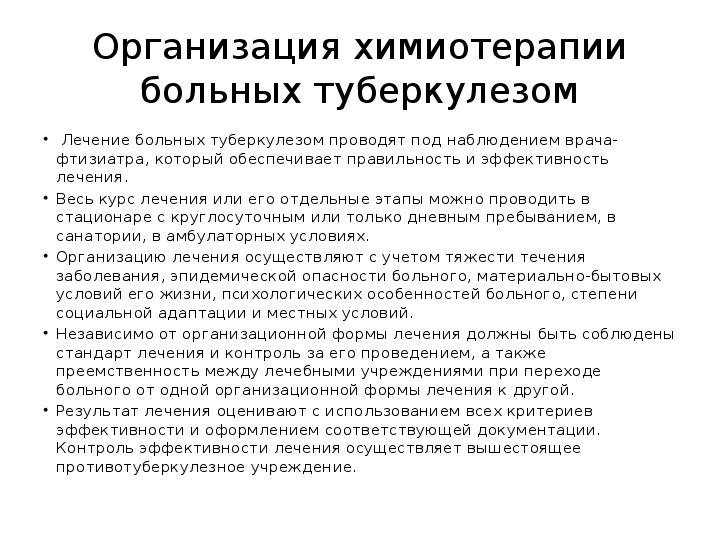

Организация химиотерапии

больных туберкулезом

• Лечение больных туберкулезом проводят под наблюдением врача-

фтизиатра, который обеспечивает правильность и эффективность

лечения.

• Весь курс лечения или его отдельные этапы можно проводить в

стационаре с круглосуточным или только дневным пребыванием, в

санатории, в амбулаторных условиях.

• Организацию лечения осуществляют с учетом тяжести течения

заболевания, эпидемической опасности больного, материально-бытовых

условий его жизни, психологических особенностей больного, степени

социальной адаптации и местных условий.

• Независимо от организационной формы лечения должны быть соблюдены

стандарт лечения и контроль за его проведением, а также

преемственность между лечебными учреждениями при переходе

больного от одной организационной формы лечения к другой.

• Результат лечения оценивают с использованием всех критериев

эффективности и оформлением соответствующей документации.

Контроль эффективности лечения осуществляет вышестоящее

противотуберкулезное учреждение.

Противотуберкулезные

препараты

Противотуберкулезные препараты подразделяют на

основные и резервные:

– Основные противотуберкулезные препараты: изониазид,

рифампицин (рифабутин), пиразинамид, этамбутол,

стрептомицин. Их назначают в виде отдельных или

комбинированных лекарственных форм

– Резервные противотуберкулезные препараты:

протионамид (этионамид), канамицин, амикацин,

капреомицин, циклосерин, ПАСК, фторхинолоны. Их

применяют под наблюдением противотуберкулезного

учреждения, в котором осуществляется

централизованный контроль качества

микробиологической диагностики и лечения туберкулеза.

Комбинированные препараты разрешены к

применению только для больных старше 15 лет.

Хирургическое лечение

показано при:

• сохраняющемся бацилловыделении, несмотря

на проводимую химиотерапию;

• лекарственно-устойчивых формах

туберкулеза;

• периодически возникающем кровохарканье

из открытой каверны или бронхоэктазов

после излечения туберкулеза;

• синдроме сдавления медиастинальными

лимфатическими узлами;

• туберкулезной эмпиеме плевры;

• округлом образовании в легком.

Экстренные показания для

оперативного лечения

• профузные легочные

кровотечения;

• напряженный клапанный

пневмоторакс;

• прогрессирующий односторонний

туберкулез.

Абсолютные показания к

оперативному лечению:

• фиброзно-кавернозный туберкулез,

занимающий не более 2 долей легких;

• цирротический туберкулез легких;

• кавернозный туберкулез легких;

• рецидивирующее кровохарканье;

• рецидивирующий спонтанный

пневмоторакс;

• хроническая эмпиема плевры;

• панцирный плеврит

Диетическая терапия

больных туберкулезом

• Цель диетотерапии:

– обеспечение полноценного питания

больного;

к инфекции;

– повышение сопротивляемости организма

– уменьшение явлений интоксикации;

– восполнение повышенного расхода белка;

– нормализация метаболических процессов;

– восстановление органов и тканей,

пораженных туберкулезной инфекцией

Химический состав диеты:

• Режим питания: 4-6 раз в сутки с равномерным распределением всех

пищевых веществ и калорийности в течение дня.

• Энергетическая ценность зависит от тяжести туберкулеза: при обострении

туберкулеза и выраженных воспалительных явлениях она должна

составлять в среднем 3100-3500 ккал/сут, в период затухания

туберкулезного процесса без признаков усиленного распада тканей - 2500-

2700 ккал/сут.

• Белки: в период обострения количество белка возрастает до 130-140 г в

день, в период затухания туберкулезного процесса оно составляет 110-130

г в день, из них 60% белки животного происхождения.

• Жиры: в период обострения количество жиров возрастает до 100-120 г в

день, в период затухания содержание жира составляет 80-120 г в день, из

которых не менее 1/3 приходится на растительные жиры.

• Углеводы: при обострении туберкулезного процесса, дефиците массы тела

количество углеводов в диете составляет 400-500 г в день с уменьшением

их содержания до 300-350 г в день в период затухания процесса.

• Минеральные вещества и витамины: при обострении туберкулезного

процесса может наблюдаться усиленное выведение минеральных солей

(кальция, калия, фосфора, хлорида натрия).

• Свободная жидкость в неограниченном количестве при отсутствии

противопоказаний

Критерии эффективности

лечения больных

туберкулезом

• исчезновение клинических и лабораторных

признаков туберкулеза;

• стойкое прекращение бактериовыделения,

подтвержденное микроскопическим и

культуральным исследованиями;

• регрессия рентгенологических проявлений

туберкулеза (очаговых, инфильтративных,

деструктивных);

• восстановление функциональных

возможностей и трудоспособности.