Братья - Владимир и Николай Брадисы.

Имя Владимира Модестовича Брадиса - заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента АПН СССР, доктора педагогических наук, профессора математики - в своё время было известно каждому образованному гражданину Советского Союза. Его долгая жизнь интересна и поучительна для молодого поколения. А вот о жизненном пути его брата Николая Модестовича Брадиса известно гораздо меньше. Старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Васильева З.К. работая с фондом ученого-математика, автора знаменитых «Четырехзначных математических таблиц» Владимира Модестовича Брадиса, нашла уникальный документ I Мировой войны - дневник прапорщика Николая Модестовича и его письма родным с театра боевых действий в Карпатах. Её статья «Дневник Николая Модестовича Брадиса, участника первой Мировой войны» рассказывает нам о его трагической судьбе. Странно, что по биографии семейства Брадисов в наше время не снимают фильмы. Получилась бы прекрасная "педагогическая, с производственными приключениями" семейная драма.

Братья Брадисы родились в большой и дружной семье педагогов.

Елизавета Васильевна (1860-1941) и Модест Васильевич (1861-1910) Брадисы - мать и отец Владимира и Николая Брадисов.

В семье было шестеро детей. Володя (1890-1975), профессор, ученый математик, создатель знаменитых «Четарехзначных математических таблиц»; Ксения (1892-1943); Николай (1894-1915) (обычно о нем говорили - погиб на фронте 1-ой Мировой войны; Александра (1895-1983) - жила в Москве; Елизавета (1900 - 1975) - второй профессор из этой семьи, ученый-болотовед, жила в Киеве, работала в Академии наук Украинской ССР и последний - Василий (1904 г. р.). Родители работали учителями псковского Александровского Петрово-Посадского училища, которое располагалось на Старо-Новгородской дороге, сейчас ул. Л. Толстого (в районе 9 школы). Это были народные учителя своего времени, которые много времени, сил, ума и энергии отдавали не только воспитанию своих детей, но и молодого поколения псковичей начала ХХ века.

Дети Е. В. и М. В. Брадисов. Слева направо: Владимир (1890-1975); Ксения (1892-1943); Николай (1894-1915); Александра (1895-1983); Елизавета (1900-1975); Василий (1904 г. р).

В предисловии к сборнику В.М. Воробьёва «12 тверских математиков: очерки жизни и творчества (120-летию со дня рождения выдающегося учёного-математика и педагога Владимира Модестовича Брадиса посвящается)», капитан I ранга Российского Генштаба, штурман Военно-морского флота России С.А. Спиридонов вспоминает эпизод связанный с Владимиром Модестовичем Брадисом и его любимой школьной учительницей математики Марией Андреевной Токаревой. «Будучи штурманом флота, я всегда ощущал себя причастным к этой великой науке (математике). Да и с самого детства относился к этому предмету как к неотъемлемой части своей будущей специальности. Основа этого была заложена моей доброй учительницей Марией Андреевной Токаревой. Говорят, когда она поступала в Калининский пединститут, один из вопросов экзаменационного билета был связан с таблицами В.М. Брадиса. Не мудрствуя лукаво, Маша заявила, что таблицы подготовлены древнегреческим математиком Брадисом. Владимир Модестович, будучи, по свидетельству очевидцев, человеком с отменным чувством юмора, являясь членом экзаменационной комиссии, подошёл к Токаревой и сказал: «Разрешите представиться: древнегреческий математик Владимир Модестович Брадис - пока ещё жив».

И такое с учёным происходило не единожды. Однажды Владимир Модестович пришёл в школу на урок математики. Дети на уроке бодро и правильно решали задачи, в том числе пользуясь его "Четырёхзначными математическими таблицами для средней школы". Брадис похвалил усердие школьников, а потом учительница спросила: "Дети, а вы знаете, кто такой Брадис, который написал эти таблицы?" И дети дружно ответили: "Брадис - это древний грек!"

Рассказывают ещё и про то, как в Калининском пединституте на вступительных экзаменах В.М. председательствовал на комиссии, и один из членов комиссии спросил абитуриента: - Ну а Брадиса Вы знаете? - Конечно - ответил тот, это великий древнегреческий математик!

Владимир Модестович тогда долго смеялся.

О том, каким человеком был известный математик, мы можем узнать, прочитав воспоминания о жизни и работе В.М. Брадиса, его научной, учебной и общественной деятельности, написанные кандидатом педагогических наук, доцентом Е.Ф. Даниловой, женой В.М. Брадиса, много лет проработавшей с ним на кафедре методики преподавания математики КГПИ.

Владимир Модестович родился 23 (11) декабря 1890 г. в старинном русском городе Пскове. Он был старшим ребёнком в многодетной семье народных учителей. Его отец, Модест Васильевич Брадис, был народным учителем Псковского уездного земства и заведовал Торошинской городской школой, а мать, Елизавета Васильевна, - учительница той же школы.

Первым учителем Володи был отец. У него же он учился игре на скрипке. В городской школе мальчик получил прочные начальные знания и по окончании её в 1901 г. успешно сдал вступительные экзамены в 1 - й класс Псковской классической мужской гимназии. Учился Владимир очень успешно, получая высшие баллы по всем предметам. Позднее он был принят на полный пансион этой гимназии, т.е. на бесплатное обучение и содержание.

Тяжёлыми были первые дни жизни в пансионе доверчивого и скромного мальчика: старшеклассники подвергали новичка установившимся, часто жестоким, испытаниям на храбрость и чувство товарищества. Например, вывешивали новичка из окна дортуара, расположенного на 3-м этаже, угрожая выбросить из окна, требовали выкуп за предлагаемую дружбу и др.

Табличка на здании Псковской гимназии. Там же в своё время учились Каверин, Тынянов, Кикоин, Зильбер.

Трудовая жизнь Владимира началась очень рано. Обучаясь в гимназии, он всегда охотно помогал товарищам, разъясняя решение трудных задач, проверяя сочинения и переводы. Вскоре к нему стали обращаться родители отдельных гимназистов с просьбой регулярно заниматься с их детьми. Несмотря на то, что Владимир много читал, состоял в гимназическом оркестре и хоре, у него оставалось свободное время. За небольшую плату он согласился репетировать гимназистов по наиболее трудным предметам: по математике, русскому и латинскому языкам. На первые заработанные деньги родители разрешили ему купить велосипед. С большим желанием и ответственностью занимаясь репетиторской работой, обдумывая эффективные приёмы объяснения, часто заимствуя их у своего отца, Владимир добивался хороших результатов. Получая большое удовлетворение от этой работы, он совершенствует педагогическое мастерство и, вопреки желанию отца, твёрдо решает стать учителем математики.

Рано окончилась пора юности Владимира и большинства его друзей. Шли тяжёлые годы реакции после расстрела рабочих 9 января 1905 г. на Сенатской площади. Молодёжь становилась активнее, смелее заявляла о своих гражданских правах. Тайные собрания в Псковской школе, где учительствовал Модест Васильевич Брадис, недолго оставались тайными для его сына. Вскоре ученик седьмого класса гимназии Владимир Брадис тоже стал участником собраний, вступил в революционную организацию.

В 1907 г. Владимир вступает в конспиративный кружок, который объединял революционно настроенную молодёжь разных училищ. Его назначают библиотекарем и распространителем нелегальной литературы. В марте месяце 1908 г., в период торжества реакции, Владимир Брадис, которому только что исполнилось 17 лет, и многие другие гимназисты были исключены из гимназии. Жандармы разгромили организацию, а Брадисы, как и их товарищи по борьбе, оказались за решеткой. Сначала он находился под домашним арестом. Затем два раза сидел в Псковском каторжном централе - тюрьме политзаключённых. Следствие длилось около года. В феврале 1909 г. было вынесено решение: «Выслать под гласный надзор полиции сына народного учителя Владимира Модестовича Брадиса в северные уезды Тобольской губернии на 3 года, считая срок с 11 февраля 1909 года» (Из секретного донесения псковского губернатора (1909 г.) тобольскому губернатору, хранящегося в Тобольском архиве в деле «Тобольского губернского управления о состоящих под гласным надзором полиции Евгении Волянском, Василии Суворове, Модесте Брадисе, Владимире Брадисе, Евгении Гарлове). Согласно предписанию псковского губернатора от 28 февраля 1909 г., В. Брадису на следование в город Тобольск выдано 12 марта 1909 г. проходное свидетельство с фотокарточкой. В проходном свидетельстве указаны приметы: возраст - 18 лет, рост средний, лицо угреватое, глаза серые, волосы на голове и бровях светло-русые, рот, нос, подбородок - обыкновенные, усы и борода очень маленькие. Обладатель проходного свидетельства обязывается в пути ни у кого, без уважительных на то причин, не проживать под опасением наложения законного взыскания как на него, так и на лицо, которое его у себя задержит. «Г.г. начальствующие благоволят делать ему свободный пропуск и оказывать содействие к безостановочному проследованию» (Выдержка из правил проходного свидетельства). Закончилась счастливая, едва начавшаяся пора юности. 18-летний молодой человек вступил в самостоятельную жизнь, и она встретила его сурово, лишив слишком рано заботливости матери и умного совета отца.

В феврале 1909 года они были сосланы в северные районы Тобольской губернии. Как ни добивались отец и сын, чтобы им разрешили поселиться вместе, губернские власти оставались неумолимы. Больного Модеста Васильевича отправили в Туринск, а Владимира, назначив в Березово, оставили до открытия навигации в Тобольске.

С 26 февраля 1909 г. в Тобольском губернском управлении заводится секретное дело о состоящем под гласным надзором полиции сыне народного учителя Владимире Модестовиче Брадисе. Под расписку Владимира знакомят с «Извлечением из Положения о полицейском надзоре». Вот некоторые пункты из этого положения, дающие представление о жизни поднадзорного:

1.От лица, отданного под надзор полиции, отбираются документы о его звании и образовании, вид на место жительства, взамен которых выдаётся свидетельство на проживание в назначенной ему местности.

2.Поднадзорный не имеет права отлучаться из этой местности без разрешения надлежащей власти.

3.В случае перемены квартиры поднадзорный обязан в течение суток донести об этом местной полиции.

4.Временные отпуска поднадзорного из места, назначенного ему для жительства, могут быть разрешены по особо уважительным причинам и при одобрительном поведении поднадзорного. В этом случае поднадзорному выдаётся проходное свидетельство и маршрут, в котором точно указывается путь следования. Время отправления и прибытия отмечается местной полицейской властью.

5.Местная полиция имеет право входить в квартиру поднадзорного в любое время и производить обыск с составлением протокола.

6.Поднадзорные не могут состоять на государственной и общегосударственной службе.

7.Поднадзорные не могут быть приняты в учебные заведения иначе, как с особого на то разрешения Министра внутренних дел, при одобрительном поведении и согласии учебного начальства.

8.Министр внутренних дел может воспретить поднадзорному непосредственное получение корреспонденции и отправку её. В этом случае она подвергается цензуре.

9.За невыполнение этих и других правил из «Положения о полицейском надзоре» поднадзорные подвергаются аресту на различные сроки, а за самовольную отлучку из мест, назначенных для жительства, они подвергаются суду.

10.Поднадзорные, не имеющие собственных средств к существованию, и больные получают от казны кормовые и пособие на одежду, бельё и обувь. Трудоспособные, но уклоняющиеся от работы по лености пособия не получают.

Тобольское губернское управление определило местом ссылки для В.М. Брадиса Берёзовский уезд. По существующему административному делению Берёзово - посёлок городского типа Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, расположен на левом берегу реки Северная Сосьва - притоке Оби. В XVIII в. это был город-крепость, который являлся местом ссылки опальных сановников, в XIX в. - местом ссылки декабристов, в начале XX в. - революционеров.

Находясь до отправки в Березово в камере местной тюрьмы, Брадис-младший писал одно прошение за другим с просьбой оставить его в Тобольске, чтобы закончить гимназию. Такие же прошения направляли губернатору отец и мать. Но на все просьбы следовал один ответ - отказать.

Дорога в Берёзово была трудная, так как реки ещё не вскрылись, а железнодорожный транспорт отсутствовал. В.М. Брадис 26 марта получил разрешение отправиться в Берёзово с открытием навигации, а до отъезда его заключают в Тобольский тюремный замок. В мае 1909 года Владимира Брадиса отправили на пароходе в Березово. Получая всего 4 рубля 30 копеек «кормовых», он вынужден был работать на заготовке дров для пароходов.20 мая 1909 г. поднадзорный В. Брадис на пароходе «Отважный» отправлен в распоряжение уездного Берёзовского исправника. На место он прибыл 26 мая.

Владимир не представлял себе жизни без полезного труда. Он примкнул к партии ссыльных и всё лето работал вместе с ними на сплаве леса по реке Сосьве. Там познакомился с политическими ссыльными-большевиками. В Березово Брадис познакомился с политическими ссыльными, близко сдружился с петербургским типографским рабочим С. Ф. Нежновым.

Подобной репрессии были подвергнуты и родители Владимира. Отец изобличался в принадлежности к Псковской группе партии социалистов-революционеров и в активном участии в террористических действиях названной группы. Министр внутренних дел постановил: М.В. Брадиса выслать в северные уезды Тобольской губернии под гласный надзор полиции, срок высылки - 3 года, считая с 3 февраля 1909 г. По проходному свидетельству он выехал из Пскова 7 мая 1909 г. и последовал в город Тобольск, куда прибыл 15 мая 1909 г. В это время его сын Владимир находился в Тобольском тюремном замке, однако свидание сына с отцом не состоялось. Здоровье М.В. Брадиса было сильно подорвано. Он не мог работать, и ему было назначено пособие из казны в размере 5 руб. 10 коп. в месяц кормовых и 6 руб. 36 коп. в год на летнюю одежду и столько же на зимнюю. В действительности это нищенское пособие часто не выдавалось. Губернское управление использовало разные мотивы, чтобы отказывать в нём.

Владимир подал прошение о переводе его на жительство к больному и пожилому отцу, который нуждался в уходе близкого человека. Его просьба была удовлетворена. Он нашёл отца постаревшим, совсем больным, слабым.

Ознакомившись с обстановкой, с местными условиями, В. Брадис пришёл к выводу, что, живя в деревне, рассчитывать на улучшение материальных условий жизни и улучшение состояния здоровья отца нельзя. Только переезд в город может разрешить эти трудности. В городе имеется больше возможностей заняться репетиторством, а это значительно улучшит материальные условия и, главное, даст возможность отцу систематически пользоваться квалифицированной медицинской помощью. Взвесив всё это, М.В. Брадис 17 сентября 1909 г. подаёт прошение тобольскому губернатору, в котором, изложив все обстоятельства, просит ему с сыном разрешить жить не в уезде, а в городе Тобольске или в городе Туринске. В сентябре месяце такое разрешение получено. Прошел первый год ссылки. Губернатор, наконец, «нашел возможным» временно перевести Брадисов - и отца и сына - на жительство в Тобольск. Позднее они узнали, что своим переводом обязаны депутату Государственной думы Н. Л. Скалозубову. По просьбе матери Владимира Скалозубов написал такое письмо тобольскому губернатору: „Брадис возбуждает перед Вами ходатайство о переводе его в город со средним учебным заведением, где ею сын мог бы, если ему разрешат, держать экзамены... О прошлом г. Брадис я имею самые лучшие отзывы: это человек, посвятивший свою жизнь культурной деятельности - он специалист по садоводству и пчеловодству, автор некоторых печатных работ... имеет несколько медалей за участие в выставках. . . Позволю себе обратить на него Ваше внимание. Если бы Вы нашли возможным перевести его в Тобольск, то его можно было бы использовать и для тобольского общественного садоводства. Мы не так-то богаты, а Сибирь - в особенности, чтобы пренебрегать техническими силами..."

В Туринске он может пользоваться медицинской помощью, в которой остро нуждается ввиду сильно расстроенного здоровья. С переездом в город Владимир получает возможность заняться репетиторством. Желая облегчить положение матери, Елизаветы Васильевны, Владимир решает взять к себе двух сестёр (Александру - гимназистку 4 класса - и Елизавету, которая должна в следующем году поступить в 1-й класс гимназии).

Частные уроки - репетиторство - были единственным источником существования Владимира с отцом, но уроков в уездном городе было мало. Поэтому он, располагая свободным временем, решил подготовиться за 7-й и 8-й классы гимназии и весной 1910 г. держать испытание на аттестат зрелости. Для этого нужно было иметь специальное разрешение от министра внутренних дел, справку от местного исправника о поведении и согласие директора гимназии.

Экзамены должны были начаться в середине апреля, в период распутицы, когда проезд в Тобольск сопряжён с большими расходами. 8 марта В. Брадис подаёт губернатору прошение о «дозволении ему приехать в Тобольск заблаговременно, до наступления весенней распутицы, т.е. в марте месяце». Одновременно он подаёт прошение исправнику Туринского уезда о пересылке его документов - метрического свидетельства, свидетельства об окончании шести классов Псковской гимназии и справки об оспопрививании - в канцелярию Тобольской гимназии. Только 31 марта 1910 г. документы поступили в гимназию. Срок представления документов (10 марта) был пропущен, и директор не допустил В. Брадиса к испытаниям «зрелости».

Первые месяцы жизни в Тобольске были очень тяжёлыми. В. Брадис не сразу нашёл работу, а при отъезде из Туринска они не получили пособия. Им отказали в пособии и в Тобольске, так как они запоздали подать прошение, а по существующим порядкам за прошедшее время пособие не выдавалось. Неожиданно надвинулась и другая беда: Модест Васильевич заболел дизентерией. 1 августа его положили в больницу. 4 августа 1910 г. к В. Брадису приехали две его сестры: старшая Ксения, которая закончила гимназию, и младшая Елизавета, которую он должен был подготовить к вступительному экзамену в гимназию. Старшая сестра помогала брату. Она взяла на себя ведение домашнего хозяйства и уход за всё слабеющим отцом. 3 сентября отца выписали из больницы. От сильного истощения он так ослаб, что едва держался на ногах. Началось удушье. Из дома он почти не выходил. Полагающееся ему и дочери Елизавете пособие он не смог получать сам, и по доверенности отца деньги получал Владимир. 11 октября врач нашёл состояние здоровья Модеста Васильевича весьма плохим и запретил ему выходить из дома. 24 октября 1910 г. М.В. Брадис в возрасте 49 лет умер, а 26 октября был погребён в городе Тобольске.

После смерти отца моральная и материальная ответственность за воспитание сестёр и братьев в известной степени легла и на Владимира, но он не падает духом. Младшую сестру Елизавету брат готовит для поступления в первый класс гимназии. Рабочий день Владимира чётко планируется. Он начинается с занятий с сестрой. Дело не обходится без слёз. Сестрёнке не всегда хочется вставать холодным утром, но брат настойчив. Затем идут занятия по изучению университетского курса математики, физики, механики и т.д., изучение стенографии, репетиторские занятия. Вечером посещение библиотеки, театра, чтение журналов и художественной литературы. У него и Ксении появились друзья. Среди друзей была молодёжь, которая готовилась к экзаменам «зрелости», причём их учителем был Владимир, изучивший курс гимназии в прошлом году, но не сдававший экзамены на аттестат зрелости из-за позднего поступления документов.

Идёт 1911 г. В январе Владимир пишет прошение о пересылке его документов в Тобольскую гимназию. Неожиданностью для него было получение отказа на том основании, что «разрешение поднадзорным держать экзамен на аттестат зрелости даётся МВД в каждом отдельном случае, а так как проситель данным ему в минувшем году разрешением не воспользовался, то должен ныне вновь возбудить ходатайство по сему предмету». 15 февраля получен благоприятный ответ МВД: «Разрешению поднадзорному Брадису держать экзамены на аттестат зрелости препятствий нет». В последний день приёма документов они поступают из Туринска в Тобольск, и 10 марта В.М. Брадису под расписку сообщают о разрешении держать экзамены. Кончились тревожные дни последних двух месяцев. Во второй половине апреля начались экзамены. Они закончились в середине мая. Экзамены сданы успешно. Директор Тобольской гимназии пересылает его документы в Туринск. В описи документов взамен свидетельства об окончании шести классов Псковской гимназии, оставленного в делах Тобольской гимназии, значился свидетельство зрелости. Цель достигнута. Сделан серьёзный шаг к поступлению в университет. В 1911 году Владимир Брадис блестяще сдал экзамены на аттестат зрелости при Тобольской мужской гимназии. Радость юноши разделяет вся семья, особенно мать, которая верит в сына и видит в нём будущего помощника, возлагает на него большие надежды.

Но судьба неблагосклонна к Владимиру. Его поджидают новые события, новые трудности. В июне 1911 г. вице-губернатор приказывает тобольскому полицмейстеру выслать из г. Тобольска поднадзорного В. Брадиса в распоряжение туринского уездного исправника. Основанием служил тот факт, что Владимир имел разрешение на временное проживание в Тобольске по случаю сдачи экзаменов.

Близилось к концу лето. Брат Николай, приезжавший на каникулы, и сёстры готовятся к отъезду в Псков. Елизавета должна сдавать экзамены в гимназию, Николай принят в Петроградский университет. В. Брадис остаётся в Сибири один.

В это лето, 7 июля 1911 г., возникает дело о библиотеке политических ссыльных г. Туринска. В.М. Брадис привлекается к дознанию в качестве обвиняемого по статьям 129 и 132 Уголовного уложения как участник нелегальной библиотеки, обнаруженной в городе Туринске 29 июля 1910 г. По окончании дознания дело направляется прокурору Тобольского окружного суда. Оно имело благоприятный исход: судом юноша был оправдан. До конца срока ссылки, т.е. до 11 февраля 1912 г., он живёт в Туринске.

Затем Владимир решает остаться в Сибири ещё на полгода и переселиться на это время в Тобольск. Здесь были соображения материального порядка: как репетитор он пользовался известностью и доверием, имелась значительная клиентура, и было стремление не отстать от сверстников и посвятить свободное время глубокому овладению математикой. Он продолжает самостоятельное изучение вопросов университетского курса математики, готовый к тому, что ему, как отбывавшему ссылку, двери университета будут навсегда закрыты, и предстоит сдача экзаменов экстерном. Им проштудированы и хорошо усвоены учебники аналитической геометрии К.А. Андреева, курс дифференциального и интегрального исчисления К.А. Поссе, учебник теоретической механики Д.К. Бобылева, Энциклопедия элементарной математики Вебера и Вельштейна. Юноша делает большие успехи и в изучении третьего иностранного языка - английского. До этого времени он изучал немецкий и французский языки. Практической проверкой знания английского языка был перевод с английского на русский только что вышедшего на английском языке исторического романа К. Найта «Пробуждение Турции».

В 1912 году заканчивается срок его ссылки в Сибири и Брадис возвращается на родину для поступления в Петербургский императорский университет. Закончилось более чем трёхлетнее пребывание В. Брадиса в Сибири. Он приехал в ссылку мальчиком, которому только что исполнилось 16 лет, а уезжал молодым человеком, испытавшим все тяжести борьбы за существование, достигшим гражданской зрелости, со сложившимся характером, взглядами на жизнь, убеждениями. Владимир Модестович - не баловень судьбы. Он испытал тяжёлый физический труд на сплаве леса в обществе взрослых людей - политических ссыльных и преступников. Там он покалечил себе ногу, раздавив бревном пальцы левой ноги, но не покалечил душу. На его долю выпало жить с больным отцом, испытывая материальную необеспеченность, терпеть несправедливость начальства, проявлявшуюся в систематическом отказе в пособии, как кормовом, так и на одежду, быт. Он перенёс тяжёлые душевные переживания в связи с болезнью и смертью отца. На его молодые неокрепшие плечи легла забота о приехавших к нему сестрах. В то же время он поставил перед собой цель - подготовиться и сдать экзамены на аттестат зрелости. Два года он вёл борьбу за получение разрешения на сдачу экзаменов. Как политически неблагонадежный, он был лишён права работать на постоянной государственной службе и поэтому всегда был обеспокоен исходом поиска временного заработка - частных уроков. Ему пришлось испытать крупные неприятности в связи с обвинением в причастности к обнаруженной нелегальной библиотеке политических ссыльных в г. Туринске, где год назад он жил в течение семи месяцев. Это событие совпало с годом окончания ссылки и грозило её продлением.

Но все эти невзгоды не лишили Владимира Модестовича высоких моральных и душевных качеств, которые были прочно заложены родителями в ранние детские годы и независимо от возраста и условий жизни всегда проявлялись так, а не иначе в силу сложившегося внутреннего убеждения.

В семье Модеста Васильевича большое внимание уделялось воспитанию детей, привитию им высоких моральных качеств не словесным внушением, а силой своего примера. Дети народного учителя с ранних лет видели, что смысл всей жизни человека - труд на пользу людей. И жизненный путь Владимира Модестовича - это неустанная, постоянная работа, стремление в совершенстве овладеть навыками и знаниями, любое дело довести до конца. Всегда сдержанный и корректный, скромный и немногословный, он не любил громкие споры, но своими действиями утверждал правду. Таким он уезжал из ссылки.

Аттестат зрелости давал право его обладателю поступить без экзаменов в любой университет. Но аттестат не был выдан на руки поднадзорному - свидетельство за № 408 было переслано в губернское управление. На пути встретилось серьёзное препятствие: к заявлению о приеме в университет следовало приложить свидетельство о политической благонадёжности, выданное органами внутренних дел по месту жительства. 11 февраля 1912 г. Владимир Модестович подаёт соответствующее прошение тобольскому губернатору и получает отказ, но ему сообщают, что, если он желает, то ему могут выдать свидетельство о поведении за время проживания в ссылке. Пришлось дать согласие на получение этого свидетельства.

Преодолев все эти трудности и вернувшись на родину весной 1912 г., Владимир Модестович подаёт заявление о приеме его в число студентов Петербургского императорского университета и вместо свидетельства о политической благонадёжности прилагает свидетельство об окончании срока ссылки и о поведении. Его содержание следующее:

«Свидетельство

Дано сие сыну народного учителя Владимиру Модестовичу Брадису, согласно его прошению, в том, что он за время проживания в Тобольской губернии под гласным надзором полиции, которому был подчинён на основании утверждённого г. Министром В.Д. постановления Особого Совещания, образованного согласно ст. 34 Положения о государственной охране, сроком на три года, считая срок с 11 февраля 1909 года, поведения был хорошего и, за окончанием определённого ему срока, освобождён от высылки и гласного надзора полиции».

Свидетельство выдано 14 мая 1912 г. По счастливой случайности приёмная комиссия университета не обратила внимания на содержание документа, ограничившись фиксацией его наличия, и с осени 1912 г. В.М. Брадис становится студентом физико-математического факультета Петербургского университета по математическому разряду. Во главе факультета стояли крупные ученые. Среди них всемирно известный академик В.А. Стеклов, учёный-математик, академик А.А. Марков, профессор Ю.В. Сохоцкий и др. Они сумели создать научную творческую атмосферу на факультете. Их преподавание и руководство исследовательской работой обеспечивало математическое развитие студентов, повышало интерес к математике, способствовало развитию навыков научно-исследовательской работы. В такую среду попадает В.М. Брадис. По существовавшим правилам университетов требовалась предварительная запись на те лекции, которые студент будет посещать, и оплата их. Владимир определяет круг лекций с учётом ранее изученного материала. Приходится чётко планировать время: предстояло учиться и много работать, чтобы своевременно вносить плату за обучение, квартиру, оказывать помощь матери.

Изумительная память, отличные способности, трудолюбие, умение самостоятельно работать с научной литературой, целеустремленность, дисциплинированность и собранность в большом и малом обеспечивают выполнение намеченной программы. Владимир приобретает глубокие и прочные знания в области математических наук. Одновременно уделяет большое внимание работе в физических и астрономических лабораториях, что было необязательным для студентов-математиков, проявляя особый интерес к всякого рода вычислениям. Здесь он знакомится с техникой вычислений и с приёмами учёта погрешностей, увлекается теорией конечных разностей. Это положило начало главному направлению в научно-исследовательской работе В. Брадиса, а именно теоретической и методической разработке вопросов повышения вычислительной культуры учащихся средних школ. Усиленные занятия в университете, всё время продолжавшиеся репетиторские занятия, перевод с немецкого языка известной монографии Н. Абеля о биномиальном ряде, подготовка его к печати сказались на состоянии здоровья Владимира.

Для его восстановления он решил часть каникулярного времени провести в тиши - в лесу, в горах. Намечено было совершить пешеходное путешествие по Швеции. Потребовалось изучить шведский язык, что не вызвало у него большого затруднения, но позволило в дальнейшем понимать датский и норвежский языки. Своё намерение Владимир осуществил летом 1913 г. Двухнедельное пребывание в лесу, на чистом воздухе, освобождение от всяких забот оказали благотворное воздействие на здоровье, и он вернулся в Псков полный сил и энергии.

Последующие годы студенчества мало чем отличались от первого. Упорная и систематическая работа, чёткое планирование своего времени позволили Владимиру окончить университет за три года вместо положенных четырёх. Владимир сдаёт предусмотренные учебным планом экзамены и представляет дипломную работу на тему «Заострённые кривые III порядка». Это исследование является первой научной работой В. Брадиса. В ней были рассмотрены малоизученные кривые III порядка. Оригинальное сочинение молодого человека, свидетельствующее о том, что автор его может заниматься теоретическими исследованиями, заслуженно получило высокую оценку кафедры. После этого Владимиру разрешают сдавать государственные экзамены, что он успешно и делает. Весной 1915 г. ему вручается диплом об окончании Петроградского университета.

Высокая оценка дипломной работы сыграла известную роль в будущей судьбе молодого человека. По представлению профессора чистой математики Ю.В. Сохоцкого решением Учёного совета физико-математического факультета В. Брадис был оставлен в аспирантуре при кафедре чистой математики для подготовки к научной работе. Как и в предыдущие годы, Владимир совмещает научную работу с преподавательской. Он определяется штатным учителем математики в Коммерческое училище при Путиловском заводе. Здесь он уже работал два года совместителем. Это было по тому времени передовое среднее учебное заведение. Во главе его стоял известный русский педагог-методист В.А. Герд, много сделавший в области улучшения методики преподавания естественных наук и поощрявший нововведения и усовершенствование педагогического процесса в школе. Работа в Коммерческом училище пробудила у молодого учителя интерес к широко обсуждавшейся реформе математического образования. Он стал заниматься вопросами повышения эффективности обучения математике - методикой её преподавания.

В.М. Брадис начал педагогическую работу в сложившемся коллективе, которым руководил опытный педагог, всеми уважаемый В.А. Герд. В тех классах, в которых, Владимир Модестович преподавал математику, учителем литературы была Елизавета Викторовна Чебуркина. В.А. Герд посоветовал Владимиру Модестовичу установить с ней контакт и заимствовать её опыт воспитательной работы. Они совместно составляли планы внеклассной работы, проводили общие мероприятия, организовывали коллективные посещения театра, выставок, музеев. В 1916 г. они стали мужем и женой.

Ряд обстоятельств, вызванных трудностями Первой мировой войны, состоянием здоровья жены, плохо переносившей влажный климат Петрограда, возможность получить более интересную работу способствовали тому, что супруги приняли решение о переезде в г. Тверь, что и осуществили весной 1917 г. Здесь В.М. Брадис ведёт занятия по математике и методике её преподавания в более подготовленной аудитории - на постоянных курсах Тверского губернского земства. Так как после Февральской и Октябрьской революций число средних школ значительно увеличилось, то возросла потребность в учителях-предметниках. Постоянные курсы были призваны подготовить новых учителей математики и повысить теоретическую и методическую квалификацию учителей, имевших перерыв в работе. Преподавание на курсах требовало от Владимира Модестовича четкого представления задач учителя в период перестройки школы, знания содержания программы по математике, изложения методики преподавания математики, соответствующей духу времени. Накопленный 13-летний опыт педагогической работы в качестве репетитора, 4-летний стаж работы в Путиловском коммерческом училище, солидная теоретическая подготовка в сочетании с энергией и интересом к новому делу обеспечивали определённый успех в работе.

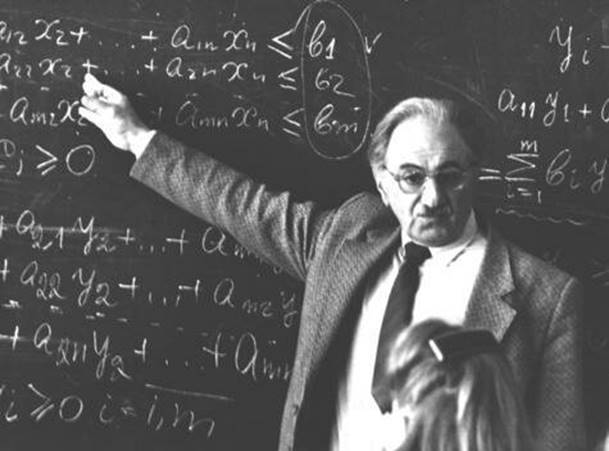

Лето 1918 г. Владимир Модестович с женой проводят в Курске. Гражданская война опять забросила В.М. Брадиса в Сибирь. Он работал в органах народного образования в Красноярске, Омске, Новосибирске (там перенёс злейший тиф). По вызову Тверского отдела народного образования он возвращается в Тверь и в июне 1920 г. становится преподавателем математики недавно открывшегося Института народного образования, посвятив этой почётной работе (в одном и том же учебном заведении) свыше 45 лет своей жизни. За это время институт подвергался реорганизации; Институт народного образования открылся 16 сентября 1919 г., 15 июля 1921 г. Главное управление профессионального образования приняло решение о преобразовании его в Педагогический институт. В 1971 г. на базе КГПИ создаётся Калининский государственный университет. В.М. Брадис в течение восьми лет (1965-1973 гг.), будучи пенсионером, работал в пединституте, а затем в университете в должности профессора-консультанта.

В годы Советской власти В. М. Брадис - доцент, затем профессор педагогического института в Твери (ныне Калинин). В 1921 году Владимир Модестович Брадис издал ≪Таблицу четырехзначных логарифмов и натуральных тригонометрических величин≫, которые сделали его имя всемирно известным.

Свою работу в педагогическом институте В.М. Брадис начал в должности старшего преподавателя. С 1922 по 1930 г. он по совместительству заведовал физико-математическим отделением. Ему принадлежала большая роль в налаживании научной, учебной и воспитательной работы отделения. Он приглашал на работу в молодой институт известных учёных, опытных методистов и прекрасных лекторов, в том числе профессоров И.И. Чистякова, А.И. Воронца, И.К. Андронова, А.И. Маркушевича, М.П. Выгодского, П.П. Коровина и др.

В это же время В.М. Брадис по совместительству преподаёт математику на рабфаке. Работа с людьми разного возраста, различной математической подготовки, часто обладающими жизненным опытом, предъявляла высокие требования к преподавателю. Надо было безукоризненно владеть предметом и искусством преподавать его. Учителю приходилось ликвидировать пробелы в знаниях и продвигаться вперёд, добиваясь понимания текущего материала. Надо было заинтересовать учащихся предметом, показав практическое его приложение. Работа на рабфаке оказалась полезной для В.М. Брадиса. Она явилась лабораторией, в которой создавались и проверялись отдельные методические приёмы. В дальнейшем они были приведены в стройную систему и нашли своё отражение в его книге «Методика преподавания математики». С 1928 г. В.М. Брадис работает доцентом. Это учёное звание было присвоено ему за печатные научные труды и серьёзные теоретические исследования в области вычислительной математики.

Неутомимая научно-педагогическая и административно-организаторская работа с 1920 по 1930 г., почти полный отказ от положенного ежегодного двухмесячного отпуска, который использовался в основном для научной работы, отразились на здоровье Владимира Модестовича. Сказались и обстоятельства чисто бытового характера: неблагоприятные квартирные условия, забота о семье, где росли два сына и жила старушка-мать, и др. В результате возникло серьёзное нервное заболевание, нарушение нормального сна. Восстановление здоровья потребовало ограничения занятий умственным трудом, специального лечения, занятий физическим трудом, продолжительного и систематического пребывания на воздухе. Владимир Модестович решил жить зиму в деревне, расположенной вблизи Твери, что давало возможность, не прекращая работу в институте, пользоваться преимуществами дачной жизни. В 1934 г. Владимир Модестович возвращается в город, и сразу его захватывает круг привычной многогранной деятельности. Теперь он занимает должность профессора математики и преимущественно читает курс математического анализа и другие курсы высшей математики.

В 1934 г. Владимиру Модестовичу предложили представить своё исследование в области приближенных вычислений как докторскую диссертацию по физико-математическим наукам. Но он отклонил это предложение, считая, что ещё успеет написать докторскую диссертацию по теме, давно им намеченной, что он и осуществил в 1957 г. Решением Учёного совета НКПроса РСФСР от 11 марта 1946 г. в связи с уточнением научных документов подтверждается присвоение ему учёного звания профессора по кафедре математики за оригинальные печатные труды и научные исследования без защиты докторской диссертации. В 1957 г. В.М. Брадис защищает докторскую диссертацию и решением Высшей аттестационной комиссии от 18 января 1958 г. ему присваивается учёная степень доктора педагогических наук по методике математики. Это очень редкая учёная степень. В Советском Союзе ею обладали одновременно 2-3 учёных.

Большую разностороннюю преподавательскую и научную деятельность В.М. Брадис совмещает с административно-руководящей работой: в 1924-1925 гг. он является членом правления института, с 1930 г. заведовал кафедрой математики, с 1937 по 1959 г. - выделившейся кафедрой алгебры и геометрии. В период эвакуации из г. Калинина, временно оккупированного немецкими захватчиками, в городе Кашине В.М. Брадис работает директором неполной средней школы и преподаёт математику. В 1942-1943 гг. В.М. Брадис, вернувшись из эвакуации, работает проректором по учебной и научной работе пединститута и совмещает заведование кафедрой алгебры и геометрии.

Ещё не отгремели залпы войны, ещё малочисленны математические кафедры, а В.М. Брадис уже думает о подготовке научных кадров и с 1943 г. руководит аспирантами. Первый аспирант - М.В. Гиршович - успешно заканчивает аспирантуру и в 1946 г. защищает диссертацию на степень кандидата физико-математических наук. Вслед за ним защищают диссертации ещё 9 человек на степень кандидатов педнаук. В.М. Брадис заслуженно пользовался славой опытного руководителя аспирантов и в 1954-1959 гг. назначается членом Высшей аттестационной комиссии, которая осуществляет контроль за работой учёных советов по присуждению учёной степени кандидата наук.

В 1956 г. в Калининском педагогическом институте открывается специальный факультет, называемый педагогическим. Он должен заниматься подготовкой учителей с высшим образованием для работы в начальных классах. В год открытия педфака преподавателем математики был профессор В.М. Брадис. Это вызывало у студентов уважение к предмету и гордость за свой факультет.

В 1959-1965 гг. В.М. Брадис - пенсионер, но он продолжает работать с аспирантами. С января 1966 г. Владимир Модестович по предложению ректора вновь возвращается в пединститут и работает в должности профессора-консультанта института, а затем университета до конца 1973 г. Он консультирует аспирантов и состоит в комиссии по приёму кандидатских экзаменов. За этот период ещё 12 его аспирантов успешно защитили диссертации. До дня смерти Владимир Модестович являлся членом Учёного совета Калининского университета, на заседаниях которого происходила защита диссертаций и присуждение соискателям учёных степеней. Сам он неоднократно выступал официальным оппонентом соискателей кандидатских и докторских учёных степеней в калининском вузе и в вузах других городов.

За время многолетней работы в институте Владимиру Модестовичу пришлось вести курсы по всем математическим дисциплинам физико-математического факультета, что говорит о его высоком интеллекте, широте знаний и большом интересе к математическому образованию.

Характерной особенностью преподавания Владимира Модестовича было чёткое и сжатое изложение соответствующего материала и, наряду со строгим теоретическим обоснованием, умение показать его практическое применение. Это повышало значение курса в глазах студентов, особенно весьма абстрактных идей высшей математики.

Чтение многих курсов Владимир Модестович заканчивал написанием соответствующего учебника для студентов педагогических институтов. В итоге им написано 9 учебников.

Исполнительный и аккуратный, требовательный к себе, Владимир Модестович личным примером воспитывал те же качества у своих студентов.

Наиболее плодотворный период жизни В.М. Брадиса приходится на 1921-1959 гг. Этот отрезок времени охватывает период с начала его работы в Тверском (Калининском) государственном педагогическом институте и до официального ухода на пенсию. Совмещая научную деятельность с преподавательской, административной, с работой по подготовке научных кадров, с работой с учителями и учащимися, с выполнением общественных поручений, с выступлением первым оппонентом на защитах диссертаций соискателей учёных степеней, Владимир Модестович написал 107 научных работ. Среди них 20 научных статей, посвящённых глубоким исследованиям в мало изученной до него области математической науки - вычислительной математике, имеющей большое практическое значение. Для студентов педагогических институтов написано 9 учебников, каждый объёмом от 250 до 500 страниц. Для преподавателей и студентов физико-математических факультетов пединститутов написано 8 пособий. Для учителей и учащихся средних школ - 11 учебников и пособий. Для внеклассного чтения и внеклассной работы школьников - одна книга и свыше 10 статей, которые могут быть использованы в работе математических кружков, для проведения математических конкурсов, вечеров, викторин. Учебники и учебные пособия переиздавались от 2 до 5 раз, а четырёхзначные математические таблицы, которыми пользуются и студенты, и школьники, переиздавались ежегодно, начиная с 1928 г.

Студенты матфака Герценовского института писали свои курсовые, вычисляя Брадису данные для его таблиц. Практика была по тем временам нужной, и Владимир Модестович был искренне благодарен студентам за их рутинную работу.

Почти каждое переиздание книг сопровождалось добавлением нового материала, исключением устаревшего в соответствии с изменением программы курса вуза или школы.

Учёный является автором 77 реферативных статей. Труды Владимира Модестовича отличаются оригинальностью и глубиной исследования, последовательностью и сжатостью изложения, тщательной литературной обработкой.

Правительство Советского Союза и партия высоко оценили плодотворную научно-исследовательскую, педагогическую и общественную деятельность выдающегося учёного. В 1946 г. он был награждён медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 1947 г. Владимиру Модестовичу был вручён нагрудный знак «Отличник народного просвещения». В 1953 г. правительство отметило большие заслуги В. М. Брадиса в области просвещения и науки, наградив его орденом Ленина, а в 1954 г. - медалью Ушинского, которая присуждается авторам лучших педагогических работ. В 1955 г. В.М. Брадис избирается членом-корреспондентом Академии педагогических наук РСФСР. В 1957 г. ему было присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1958 г. В.М. Брадису в связи с защитой докторской диссертации была присвоена учёная степень доктора педагогических наук по методике математики. В 1966 г. В.М. Брадис избирается членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Владимир Модестович Брадис скончался 23 мая 1975 г. в возрасте 84 лет. В последний путь его провожали родные и знакомые, товарищи по работе, учительство, студенты г. Твери, в котором он прожил 58 лет. Он похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище. Бюст его, выполненный скульптором А.М. Сперанским, находится в Тверском краеведческом музее.

Средний брат Владимира Модестовича - Николай прожил всего 21 год, но оставил после себя светлую память, как об участнике I Мировой войны. В Псковском музее-заповеднике, в фонде ученого-математика, автора знаменитых «Четырехзначных математических таблиц» Владимира Модестовича Брадиса хранится документ I Мировой войны - дневник прапорщика Николая Модестовича Брадиса, участника боевых действий в Карпатах. Карпатская операция явилась отвлечением русских сил от действий против главного противника Германии, была на руку союзникам Франции и Англии и присоединившейся к ним Америке, так как война затянулась - России это было не выгодно - и было убийственно для России, так как она потеряла боеспособность лучшей половины ее вооруженных сил.

Коля и Шурочка Брадисы. [1900-1901гг.].

Средний брат Владимира Коля Брадис родился 12 января 1894 году в большой и дружной семье Модеста Васильевича и Елизаветы Васильевны Брадисов. Коля был третьим ребенком. Пройдя подготовку в школе, он в 1904 году поступил в Псковскую Губернскую мужскую гимназию. Ему очень повезло. С ним учились Август Летавет (1893-1984), исследователь в области гигиены и физиологии труда, медицинской радиологии; Лев Зильбер (1894-1966) крупнейший микробиолог, иммунолог, вирусолог, основоположник санитарно-эпидемиологической службы, а также с его именем связаны новейшие открытия в онкологии; Юрий Тынянов, писатель, литературовед и многие другие ученики, которые стали для него настоящими друзьями. Очень хорошо о юношеской дружбе сказал Август Летавет: «Я думаю, что важным фактором в школьной жизни является дружба. Когда я вспоминаю те далекие годы, я неизбежно убеждаюсь в этом. Нас - группу учеников параллельных классов «а» и «б» объединяла крепкая юношеская дружба. В эту группу входили Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Леша Агеев, Коля Брадис, Лева Кинбер, Федя Строков и другие. Эта дружба с горячими спорами по поводу всего, что волновало, спаяла нас, помогала нам идти с ясным взглядом сквозь полную волнений юношескую жизнь, помогала и хорошо учиться». В гимназии это была группа единомышленников. У них были общие интересы, увлечения. Их сближало радость сердечного общения, юношеское романтическое ощущение жизни, любовь к поэзии, любовь к природе. Все они неплохо учились. После окончания гимназии в 1912 году многие из них поступили в высшие учебные заведения и не только России. Николай Брадис, Лев Зильбер и Юрий Тынянов поступили в Санкт-Петербургский университет. Тынянов Ю. Н. на филологический факультет, Лев Зильбер на естественный, а Коля Брадис на физико-математический (предположительно). Их дружба не прерывалась, теперь их связывал Санкт-Петербург.

Николай Брадис после окончания Псковской мужской гимназии в 1912 г.

Из переписки Коли с друзьями и писем к матери узнаем некоторые подробности его жизни.

1912 г. Николай Брадис в Санкт-Петербурге. Живет в семье Алексея Садовень, дает уроки его сестре Верочке. Маме он в это время пишет: «В Университет хожу каждый день и намерен ходить впредь также. Можно бы было обойтись без этого, но во-первых это облегчит ученье, а потом профессора сообщают попутно много такого чего нет в лекциях. Например: проф. Хвольсон (очень напоминает А. И. Турбина - преподаватель физики в гимназии) начал курс изложением теории относительности - грандиозная вещь. Сегодня проф. Ипатьев (химия) - говорил о радии и электронах, читал очень интересно. Хожу в университет - вернее езжу с удовольствием. Скоро начну практические занятия по физике и кристаллографии. Это меня очень интересует».

1913 г. Коля учится, занимается Землячеством. В августе 1913 года он обещал приехать к Юрию Тынянову на каникулы, но этого не получилось, и друзья в шутливой форме в письмах ругают его за это, а также за то, что он не отвечает на их письма. Многое объясняет письмо от 11 марта 1914 года. В нем Николай Брадис пишет маме: «Извини пожалуйста, что я так упорно молчал. Прямо не знаю, почему-то не мог себя заставить написать ни тебе, никому другому. Почему? Не знаю. Ко всему у меня была какая-то апатия. Наука, за которую взялся было, не привлекает, земляческие дела прямо опротивели, отбояриваюсь от них руками и ногами. Второе то понятно, потому что работать в пустую никому не доставит особенного удовольствия, а публика наша, в общем, такая, что прямо руки опускаются. Ну, это то дело маленькое, а вот плохо, что я с наукой больно не лажу. Не знаю почему, но не могу за нее приняться как следует. А если и сажусь, то хватает недели на две, не больше. Чему приписать это не знаю. Может быть, потому что у меня совершенно нет привычки к труду. А это действительно так. Гимназия меня, или вернее я в гимназии совершенно отвык от регулярного, систематического и осознанного труда. Начиная чуть ли не со второго класса гимназии я не занимался как следует никогда. Все это было у меня как-то толчками, когда хорошо, а когда и вовсе плохо. Ты сама хорошо знаешь эту порывистость. Как мне от нее избавиться, и не знаю. Думал, что на науке это будет легче всего достигнуть, но вышло не так. Я уже стал терять веру в свои способности и усидчивость. Но усидчивость у меня есть, если только мое внимание направлено на то, что необходимо исполнить. И способностями кажется не обижен. Но я совершенно не развил в себе волю и к, тому же, совершенно не развит, к сожалению, это так. Потом у меня пропала охота к наукам математическим, если только она была. А охота это единственное, что могло подвигать меня к изучению их. Другого же стремления у меня пока нет, надо подождать, пока придет. Я думаю, что моя летняя работа, ты ведь знаешь, что я получил приглашение в Чернигов, так или иначе повлияет на меня, а если и её будет мало, то все-таки можно найти способ определиться». Из этого письма видно, что все лето 1913 года он проработал на статистике. И теперь его приглашают на работу в Чернигов. Здесь еще нужно сказать о том, что в январе этого года, он просил мать сходить к местному статистику Кислякову Н. М. и спросить у него, может ли Коля рассчитывать на его рекомендацию при поступлении в статистику Чернигова, Смоленска или Тверской губернии, а в этом письме он просит мать: «Если увидишь Н. М., поблагодари его за его любезное содействие. Приеду, схожу сам на поклон, испрошу советов».

Приехав на пасху домой, он нашел там Почтовую карточку от 2 апреля 1914 г. на адрес: г. Псков, Гоголевская, 47. Ник. Мод. Брадису. «Милостивый государь, Ник. Мод.! Извещаю Вас, Вы зачислены на работы по собиранию оценочно-статистических сведений в Черниговской Губернии и можете прибыть на работу тотчас после Пасхи. Зав.Оц.- стат. Бюро Н. Черненков». 13 апреля 1914 г. он уезжает из дома на работу в Чернигов. Этой работой он доволен, выполняет работу с удовольствием и увлечённостью, хотя ему приходится преодолевать трудности, болезни. Все это известно из писем «мамочке» от 29 апреля и 23 мая. В последнем письме он сообщает, что 10 июня будет в Чернигове. А далее в другую волость. Следующее письмо из г. Новгород-Северского от 20-22 июня 1914 г. Вполне возможно работа его продолжалась до июля и даже в июле. Больше писем нет.

28 июля началась война России с Германией - Первая Мировая. Август никаких сведений нет. Следующая Почтовая карточка 15 сентября 1914 года из г. Луга, в то время он относился к Санкт-Петербургу. «Дорогая мамочка! Тебя, наверное, удивляет мое молчание. Не хотелось писать, пока не определится положение. Дело в том, что мои бумаги задержались. Мне пришлось прожить два дня (до субботы) в городе… В субботу наконец получил бумаги, и я переселился в казармы. Пока не хочется писать о впечатлениях, надо будет разобраться. Пишите мне по адресу: 1 запасной артиллерийский дивизион, 2-ая батарея. Вольнопр. Брадису. Можете посылать без марки». Николай Брадис стал вольноопределяющимся - нижний чин Российской армии для добровольцев. Обязательному призыву Коля не подлежал, а пошел в армию добровольцем.

Группа выпускников школы прапорщиков 1915 г. Сидит первый Николай

Брадис. (фотография 10 + 1).

Учеба составила 4 месяца и где-то 15 января 1915 года он из Пскова едет в Ивангород к месту назначения, где было получено распоряжение, распределить их по 6 запасным батальонам. «Нашей лужской компании удалось попасть в одно место, получили напутствие от генерала, командующего бригадой, отправились на вокзал. Поезд на Новую-Александрию уходил около 8 ч. в[ечера]. … Приехали в Новую-Александрию в 9,5 ч. Переночевали и утром пошли в канцелярию. Представились батальонному и получили назначение в роты». Здесь нужно сказать о легенде фотографии 10 + 1, о которой Коля упоминает в дневнике. «Наши» это 10 человек лужан-добровольцев и Николай Брадис. При распределении все пошли в Ивангород и здесь опять попали в один батальон [в г. Новую-Александрию]. Держимся уже 5 месяцев». Сфотографировались. Вскоре 7 человек молодых офицеров забрали на пополнение одной из действующих дивизий. «Как раз выбор пал на наших и теперь нас осталось печальных 4, а не 11 веселых», пишет Коля в письме от 9-16 февраля 1915 г. Почти месяц еще Николай оставался в Новой Александрии, обучая молодых солдат. 5 марта 1915 года он сообщает матери: «Дорогая мамочка! Прибыл сегодня на постоянное место жительства. Нахожусь в 41-ом Селингинском полку хотя до него еще не пристроился. Дня 2 или 3 пробуду при одном из Батальонов Охотского полка, который находится на отдыхе при штабе. Наш полк находится в действии, так нас сразу не хотят туда. Пальба идет за 5-6 верст. Хорошо слышна и ружейная перестрелка. Напишу завтра, если будет время. Сегодня устал. 16 верст пешком и т. д.»

Письмо от 5 марта 1915 года, а через 15 дней он напишет первые строчки своего дневника.

Сам дневник состоит из 3-х частей. Это листы разных блокнотов небольшого размера и записной книжки. Первая часть с 1 по 38 лист - это листы разбрушерованного блокнота с перфорацией наверху, размером 15,3 х 9,7 см; вторая часть состоит из двух фрагментов записной книжки без обложки: а) листы с 39 по 46 и б) с 47 по 63 лист, размером 13,6 х 9 см; 3-я часть самая маленькая состояла из 11 листов вырванных из блокнота, размером 15,3 х 9,7 см, из которых до нас дошло всего 5 листов, листы 3-8 отсутствуют. Всего в дневнике 68 листов.

Первая запись за 20 марта 1915 года, перед ней вступление, в котором Николай Брадис повествует, почему он начинает писать свой дневник. «Всякий человек, начиная с ранних годов пробует писать дневник. В большинстве случаев - это обезъянничанье. Прочтет в книге или слышит от старших - ну и пишет. Я пробовал несколько раз начинать писать, но не хватало выдержки, всегда очень скоро бросал. Теперь же у меня достаточно свободного времени, много новых впечатлений, я чувствую, что очень многое пропадет для меня бесследно такого, что было бы интересно вспомнить потом (буде жив останешься). Прошлые годы гимназические и студенческие прошли так? Бесследно, что те прямо жаль. Вот и надумал писать дневник. Это заставит и подумать немного, отчасти приучить к пунктуальности и оставит какое-нибудь воспоминание о прошедшей жизни».

В дневнике много личного - душевных переживаний, впечатлений, эмоций, любви к природе. Коля Брадис был слишком молод и неопытен (ему было всего 21 год), а реальная жизнь - жестока и беспощадна. Его слог прост и незатейлив, чувства искренни. Но поражаешься, как много он уже знает, как широк его кругозор. Описания событий в дневнике дороги нам как свидетельства очевидца, как живые строки истории, которые невозможно переписать набело.

«Я на войне, - пишет Николай Брадис Сегодня уже почти две недели сижу на позиции и копчу серое, снежное Калужское небо… Обстановка - сарай свинушник. Щели на белый свет, продувает. На дворе снег - но не холодно. Не думал я, когда сюда [ехал], что такая здесь погода будет. Ведь это на широте Чернигова кажется, зато горы влияют». Описания природы каждый день помогают рассказам о событиях военных действий, впечатлениям автора. Он молод, но уже понимает, что за солдат нужно отвечать. «Ночью конечно пришлось несколько раз проверять бдительность, но удалось и поспать несколько часов. Ночь была великолепна. Вчера весь день шел снег, - но было тепло. К вечеру же прояснило, да завернул такой мороз, что с непривычки уши мерзли. Луна взошла часов в 9. Пока не взошла луна, группы солдат у костров представляли замечательно живописное зрелище. Можно бы было залюбоваться: огонь костра на снегу и великолепное небо. Но когда подумаешь, что и как, и почему все это - на душе делается не особенно хорошо». А далее о солдатах он пишет: «А дичаешь от этой жизни. Если бы солдат был приличный ничего бы. А с этим нет никаких сил справиться. Научился ругаться здесь так, как никогда не думал ругаться. … Утром посидел с солдатами в окопе, поговорили ладком. А вышел после обеда поверить наблюдателей - ни один из них толком не стоит, да еще каждый отпирается, «я мол смотрю да я не сижу. Вот, говорят, что в военное время строго. Да если бы в мирное время солдат делал столько и таких проступков, так половина бы армии была бы в дисциплинарных батальонах или еще дальше». Очень критичен к себе. «Да и сам я себя не узнаю. Конечно я знал, что придется сталкиваться с разной публикой, с разными взглядами, но не думал, что придется так измениться. Надо взять себя в руки…». В другой раз он рассказывает, как рота сменилась, и они пошли на место отдыха. «Темень - хоть глаз выколи… Дороги толком никто не знает. Идем напролом. Дошли до леса, хвать, а половины людей нет… Хорошо, что ротный нашел их по дороге и привел, а то нет людей. Барановаты люди, хотя я и сам отчасти виноват. Надо было знать, что с таким солдатом надо гораздо осмотрительнее быть».

22 марта Пасха. Это первая пасха не дома. Он пишет, что попостились накануне, вспомнил домашних, не забылась размолвка с ротным, которая его сильно угнетала, а когда все «образовалось» он был очень рад. Николай Брадис описывает как обустраивалось жилье, как со взводом ходили на торжество - раздачу боевых наград «Торжественно и с умилением - батальонный слезу подпустил. Несколько необычная картина - солдаты подтянулись и подравнялись»), дает объективные характеристики офицерам, которых называет господами; о батальонном командире пишет, что тот «забрал к себе один наш взвод для своей личной охраны и продержал его у себя ночь целую, хотя стрельба прекратилась часов в 12». Описывая поведение подполковника В., издевающегося над солдатами, он говорит о нем: «Это какой-то ненормальный тип, …Садист какой-то». Николай недавно на войне, но очень наблюдательный. «Поели ужина, полурота заняла окоп. Первый шагов в четырехстах - впереди на переднем берегу бугра, а другой в задних окопах, рядом с ротой. Не понимаю такого нелепого распределения участка - или, если понимаю, то это слишком чудовищно эгоистично».

На третьей неделе у него уже свое видение войны. «Вчера до смены лежал в окопе и старался думать о войне, причинах и смысле ея. Но как-то голова не работает, - ясно только, какая нелепая бессмыслица - война. Постараюсь потом более разобраться в этом, но одно ясно - это вся дикость войны». 30 марта он пишет: «Война всем как я наблюдаю, очень надоела. Уже не говоря о солдатах, в особенности прибывших недавно (странно - но так), и г.г. офицеры жаждут окончания. Энтузиастов кажется не встречается. Уж если завидуют, если кто-нибудь ранен и отправляется домой, если сами жаждут получить как-нибудь рану, не тяжелую конечно. Дух среди солдат не ахти какой геройский. Конечно, восемь месяцев походной жизни со всеми с невзгодами, а в особенности в Карпатах, не может отразиться иначе… Мира ждут с громадным нетерпением… Погода разгулялась - солнышко, тепловато. Зато и другое сразу уже пустил по нас несколько шрапнелей». 31 марта - «Чему только эта война (позиционная, когда приходится по месяцам сидеть друг против друга) не научит: спать без просыпа, есть без отдыха да бездельничать». И в другой раз о войне: «Нелепая вещь война. Какая-то идиотская. Кровавая, бессмысленная, жестокая игра, именно игра». (1 апреля)

Все свободное время Коля использует для чтения газет, журналов, книг, написания писем домой родным и друзьям. Если читать было нечего он очень страдал. «Пока были книги и газеты - читал весь день, а прочел все - только и осталось удовольствие, что спать». Очень часто он повторяет слово «скучно». 27 марта - «Хорошо, что была сегодня книжка новая - почитал ее, а то совсем скучно было бы…». 8 апреля. «Принес Андрей две книжечки - удалось почитать немного. Газету от 29 марта достал еще. Не так скучно было. Как однообразно время идет. Сегодня как завтра (вернее наоборот). До того однообразно, что затрудняешься сказать, было ли это вчера или несколько дней назад». 1 апреля. «Ну и ночка была. Если бы не письма, которые я наконец получил - ура … было бы совсем швах. С вечера дожди, темень - хоть глаз выколи. Мой блиндаж протекает - капает за шиворот, неприятно. Холодно не холодно, а все же плохо. Часов в 10 приходит в окоп Андрей и тащит два письма. Я скорее из окопа, зажег свечу и читать. От мамы получил открытку от 17 марта. Наспех наверно писала. От Левы Кац получил письмо целое. Узнал про Бост. Жаль. Большая для меня неожиданность. Про Андрея Крет узнал - хорошо, что жив. Кое какие новости узнал и как будто легче стало на душе. И дождь ничего и не холодно. Родным дымком повеяло. Беспокоится мама дома, ну что же. Если придется увидеться, то радостнее будет, а если не судьба - значит так и надо. Что нужно исполнил?».

Пишет Николай и о быте. Здесь и о жилище, где проводят время: (одно из них напоминает «каюту на какой-нибудь барке. Покривилась так что наружная стенка (что с окном) напоминает борт, ручей около шумит - полная иллюзия», а вот изба, где поместился ротный, а Коля поспал немного. «Как давно не спал - на сухом сене в избе на скамейке. Только пол земляной и много всякого прыгающего»; о еде: «Уже третий день, как отказано от стола у ротного командира и перешли на собственный. Ничего, живем». В следующий раз он пишет: «Сегодня нас угощали какой-то рыбой - разнообразие приятное». Ярко встает картинка, когда он описывает, как решил устроить себе «баню - ванну» в такое время. «Как приятно теперь в чистом белье и чистому. Никаких тебе от оных - прочих беспокойства нет».

Описания природы сопровождают весь дневник. Природу он любит и описывает ее с любовью. Здесь он замечает все. 25 марта он пишет: «А погода стоит совсем весенняя, на солнце прямо нельзя лежать, так и печет. Цветы появились, какие-то желтенькие (цветы мать-мачехи, они появляются первые), вроде одуванчика, только меньше. Прилетело много аистов черногудов, как зовут хохлы. Гуси дикие летели мимо. Есть и певчие птички - хорошо, если бы не это постоянное ожидание…». Погода в Карпатах все время меняется. 27 марта пишет: «Погода скверная. С утра холодно было. Потом дожди - он и прекратил бомбардировку - потом снег с дождем, теперь моросит что-то серо и неприютно. Верхушки гор не видно. Облаками закутаны».

Много интересного можно узнать из дневника. Очень трогательно рассказывает о своем денщике Андрее - парне из Тобольской губернии, о том, как однажды он чудом не попал в плен к «австрияку», о местном населении, высказывая свое мнение о них, о их подневольном житье-бытье, о батюшке-священнике, который обманывает и грабит, о походной церкви, ее устройстве, службы, впечатления от солдат, которые усердно молятся, в особенности, в тех местах, «где дело касается войны, воинов и т.д.» и много других подробностей окопной жизни.

Еще немногим более месяца проживет прапорщик Николай Брадис, а мы прочитаем о погоде, которая сопутствовала нашим солдатам, о местном населении, которое разделяло с ними тяготы войны, о его резервном батальоне, прошагавшем версты дорог «туды-сюды», так и не вступившего ни разу в бой; как солдаты и низшие чины оставались в неведении, теряясь в догадках, что же на самом происходит на фронтах русской армии.

Последние два дня из дневника Коли, как бы не предвещают ничего плохого.

12 мая, вторник… «Как-то все эти дни отвыкли от выстрелов, будто и не на войне. Читал «В и М». Даже писем некогда написать было, отвлекает чтение, а отвечать некогда. Наконец то Италия окончательно вступила в войну, линию фронта выровняли без выстрелов и их резервный корпус погнали на старое место. «Ну, что же. Тем лучше. Постепенно отвыкаешь от войны, не слыша выстрелов, читая в сравнительно «комфортабельной» обстановке (как же - палатка, свежий воздух, кровать из четырех рогулек и перекладин, хороший день, выстрелов нет, знаешь, что впереди еще много наших и нечаенности едва ли могут иметь место).

А нечаенности, в среду 13 мая 1915 г. Последняя запись. «Хорошо. Тихо, спокойно и приветливо. Пролетал аэроплан и довольно низко. Значит что-нибудь будет предприниматься и на этом фронте. Не обстреливали, хотя и можно было бы. Переходим на новой место. Да, я забыл про вчерашний день сказать, что мы опять вернулись на старое место. Охотцы заняли новую линию сохранения, и мы вернулись. Сегодня же переходим на шоссе, поближе к передовым. Нового ничего. Пишу письма во всю. Надо развязаться. Получил от Карла письмо «Интересно выяснить наши…»

На этом фронтовые записи прапорщика Николая Модестовича Брадиса заканчиваются. Листы военного дневника в клеточку, загрязнены, края листов в заломах и порывах. На многих листах следы крови. Последняя запись в дневнике за 13 мая 1915 г., она оканчивается недописанной строкой.

Средний брат Владимира Модестовича Брадиса - Николай (1894-1915) прожил 21 год и погиб на фронте Первой Мировой войны. Скорее всего, не уйди он так рано из жизни, Николай так же, как и его многие одноклассники по Псковской Губернской мужской гимназии и его брат и сестра занялся наукой и добился бы в ней значительных результатов.

Источники:

1. 12 тверских математиков : очерки жизни и творчества (120-летию со дня рождения выдающегося учёного-математика и педагога Владимира Модестовича Брадиса посвещяется). / авт. - сост. В.М. Воробьёв. - Тверь: Седьмая буква, 2010.

2. Данилова Е.Ф. Владимир Модестович Брадис. К 100-летию со дня рождения. Тверь: Тверской государственный университет, 1990.

3. Журнал «Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал». Васильева З.К. «Дневник Николая Модестовича Брадиса, участника первой Мировой войны».

https://cyberleninka.ru/article/n/dnevnik-nikolaya-modestovicha-bradisa-uchastnika-pervoy-mirovoy-voyny

4. Журнал «Уральский следопыт» №1 1977 год. Исай Каплун «Таблицы Брадиса». http://www.uralstalker.com/uarch/us/1977/1/73

5. Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.