За последнее десятилетие школьная психологическая служба значительно укрепила свои позиции. В ее нужности и полезности сегодня уже никто не сомневается. И школьный психолог превратил

ся из человека, который «непонятно-кто-такой-и-зачем-его-сюда- прислали», в значимую и видную фигуру образовательного учреждения. Теперь его воспринимают не как диагноста, постоянно проводящего бесполезные тесты, а как специалиста, который «все-зна- ет-и-всегда-поможет». В соответствии с этим представлением расширяются и области применения психологических знаний в шко

ле: это уже не только диагностика и предоставление информации, но и деятельность по оказанию психолого-консультативной помощи и по решению вопросов, связанных с функционированием шко

лы как организации в целом.

Для подобной обширной деятельности требуется хорошее теоретическое базовое образование и уверенное владение практическими методами и техниками. Консультативная деятельность в условиях школьного учреждения имеет свои ярко выраженные специфические особенности: школьный психолог-консультант рабо

тает не с какой-то одной категорией клиентов, а с несколькими, каждая из которых требует определенного подхода и работа с ко

торыми предусматривает знание законов не только возрастной психологии, но также и общей, педагогической, социальной и организационной психологии. Кроме того, школьный психолог-консультант постоянно оказывается на стыке различных интересов, которые пересекаются и конфликтуют, что делает его работу сложной и многогранной. Начинающим психологам, работающим в

любой организации и тем более в школе, иногда очень сложно удержаться от того, чтобы не встать на чью-либо сторону, не начать защищать или оберегать кого-то из своих подопечных, что неизбежно приводит к потере нейтральности и предвзятости суждений.

Подобных

ловушек можно избежать, если подходить к консультативной работе в организации,

в том числе и в школе, с точки зрения системного подхода, когда организация

рассматривается не как сочетание отдельных индивидов, которые в силу каких-то

причин собрались вместе, а как единая система, в которой действуют законы

системного взаимодействия. В таком случае становятся понят3

Подобных

ловушек можно избежать, если подходить к консультативной работе в организации,

в том числе и в школе, с точки зрения системного подхода, когда организация

рассматривается не как сочетание отдельных индивидов, которые в силу каких-то

причин собрались вместе, а как единая система, в которой действуют законы

системного взаимодействия. В таком случае становятся понят3

ны многие явления, происходящие в школе, обнаруживаются скрытые механизмы подводных течений. И поведение отдельных индивидов или подгрупп легко «читается», что значительно облегчает понимание ситуации и выбор формы и метода работы.

Системный подход — сравнительно молодая область психотерапии, которая возникла в 1950-е гг. Интересно, что у системного подхода нет своего «отца-основателя» — разработчика первичной

теоретической базы или неких

методов, как, например, в психоанализе или в гуманистическом направлении.

Системный подход психологи различных школ и направлений начали разрабатывать

одновременно. Это говорит о том. что само время потребовало пересмотра многих

базовых положений психотерапии, их переработки и дополнения. Можно сказать, что

психотерапии и консультированию стало тесно в уже известных рамках.

Первоначально системный подход применялся лишь при работе с семьями, а потом

стал активно распространяться на работу с любыми живыми человеческими

системами: организациями, сообществами, любыми малыми и большими группами.

теоретической базы или неких

методов, как, например, в психоанализе или в гуманистическом направлении.

Системный подход психологи различных школ и направлений начали разрабатывать

одновременно. Это говорит о том. что само время потребовало пересмотра многих

базовых положений психотерапии, их переработки и дополнения. Можно сказать, что

психотерапии и консультированию стало тесно в уже известных рамках.

Первоначально системный подход применялся лишь при работе с семьями, а потом

стал активно распространяться на работу с любыми живыми человеческими

системами: организациями, сообществами, любыми малыми и большими группами.

Школьному психологу без системного подхода не обойтись.

Поэтому в данном учебном пособии работа школьного психолога рассматривается только с точки зрения системного подхода. В пособии представлены как некоторые базовые положения этого подхода, так и конкретные техники, которые с успехом используются на практике. В пособии компактно и понятно изложены общие принципы данного подхода, что должно побудить читателей к бо

лее углубленному и всестороннему изучению этого направления. Показаны те преимущества, которые дает психологу в школе системное видение.

В пособии рассматривается школьное консультирование организации в целом, отдельных субъектов — школьников, родителей,

учителей, а также взаимодействие с семьями.

Большое внимание уделено системной диагностике, при помощи которой любая проблема отдельного индивида встраивается в общий контекст школы и решается, соответственно, на уровне системы, а не на уровне индивида. Это позволяет использовать в дальнейшей работе те ресурсы, которых, особенно у детей, бывает недостаточно.

Что же касается непосредственно практической консультативной работы с клиентами, то в пособии описаны наиболее значимые сферы, с которыми сталкивается психолог в своей консультативной деятельности в школе. Приводится общий алгоритм работы в тех или иных ситуациях. Выбирая те или иные техники и приемы, необходимо прежде всего исходить из ответов на вопросы: для чего нужна га или иная техника? Насколько она сообразуется

с запросом клиента?

4

В тексте пособия упоминаются наиболее яркие и полезные книги и учебники, которые помогут более углубленно изучить конкретные стороны психолого-консультативной деятельности. Полный список рекомендуемой литературы представлен в конце книги.

В пособии приведено множество примеров из практики психо- лога-консультанта. Автор пособия проработала в школе девять лет, поэтому хорошо знает «изнутри» все проблемы, с которыми сталкивается школьный психолог, и понимает жизнь школы в целом, ее структуру и особенности.

Пособие состоит из шести глав и приложения.

В

главе 1 представлены основные положения психологического консультирования. В

главе 2 изложены позиция и роли психолога- консультанта, его функции и принципы

работы. В главе 3 описаны организация и процесс проведения консультаций.

Диагностике в процессе консультирования посвящена глава 4. В главе 5

рассматриваются виды оказания психологической помощи. Консультирование

различных категорий клиентов в школе подробно проана

В

главе 1 представлены основные положения психологического консультирования. В

главе 2 изложены позиция и роли психолога- консультанта, его функции и принципы

работы. В главе 3 описаны организация и процесс проведения консультаций.

Диагностике в процессе консультирования посвящена глава 4. В главе 5

рассматриваются виды оказания психологической помощи. Консультирование

различных категорий клиентов в школе подробно проана

лизировано в главе 6.

Всесторонний подход к теме помогает полно и в то же время доступно осветить все наиболее сложные моменты в работе школьного психолога.

Автор — доцент Московского городского психолого-педагогического университета — надеется, что это пособие значительно об

легчит начинающим специалистам вхождение в сложный мир школьной организации и убережет их от типичных ошибок, а работающим консультантам поможет систематизировать и обобщить знания, накопленные ими в ходе собственной практической деятельности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

1.1. Определение психологического консультирования.

Отличия психологического консультирования от других

Психологическое консультирование как прикладная отрасль современной психологии оформилось в самостоятельную область в середине XX в. Оно стало развиваться в ответ на возрастающие запросы психологической помощи в различных областях жизни и

деятельности человека. В

отличие от психотерапии, занимающейся преимущественно оказанием помощи

психически и соматически больным людям, психологическое консультирование было

призвано оказывать помощь здоровым людям, имеющим определенные трудности в

личностном развитии и адаптации в социуме — в межличностном общении, в семье, в

учебной, трудовой деятельности и т.д. Растущий темп жизни также диктовал свои

условия: у большинства населения не было возможности посещать психотерапию в

течение длительного времени. Отсюда возникла потребность в получении быстрой

помощи, решающей одну конкретную задачу, а не ставящей себе цель произвести

глубинные изменения в структуре личности. Развитие науки и психотерапевтической

практики сделало возможным осуществить это с помощью новых методов, в том числе

с помощью специальным образом построенной беседы. Ситуация «консультант—клиент»

стала характеризоваться новым типом отношений, в основу которых положен диа

деятельности человека. В

отличие от психотерапии, занимающейся преимущественно оказанием помощи

психически и соматически больным людям, психологическое консультирование было

призвано оказывать помощь здоровым людям, имеющим определенные трудности в

личностном развитии и адаптации в социуме — в межличностном общении, в семье, в

учебной, трудовой деятельности и т.д. Растущий темп жизни также диктовал свои

условия: у большинства населения не было возможности посещать психотерапию в

течение длительного времени. Отсюда возникла потребность в получении быстрой

помощи, решающей одну конкретную задачу, а не ставящей себе цель произвести

глубинные изменения в структуре личности. Развитие науки и психотерапевтической

практики сделало возможным осуществить это с помощью новых методов, в том числе

с помощью специальным образом построенной беседы. Ситуация «консультант—клиент»

стала характеризоваться новым типом отношений, в основу которых положен диа

лог: эти отношения стали более открытыми и прозрачными.

Отличительные черты этой работы нашли свое отражение в многочисленных определениях психологического консультирования. Приведем некоторые из них.

■ «Консультирование — это совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных отношений» [цит. по: 37, с. 7].

■ «Консультирование — это профессиональное отношение квалифицированного консультанта к клиенту, которое обычно представляется как “личность-личность”, хотя иногда в нем участвуют более двух человек» [там же].

6

■ Психологическое консультирование — это непосредственная работа с людьми, направленная «на решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, где основным средством воздействия является определенным образом построенная беседа» [3, с. 11].

■ Психотерапевтическое консультирование — двойной термин, где «консультирование» означает профессиональную принадлежность, а «психотерапевтическое» — его форму [36, с. 34].

Психологическая консультация представляет собой широкий спектр видов помогающей деятельности, в рамках которой квалифицированные специалисты помогают обратившимся к ним за помощью: 1) решить проблемы, связанные с их профессиональной деятельностью и имеющие отношение к отдельным индивидам, разного рода клиентам или программам, за которые консультируемые несут ответственность; 2) стать активнее в достижении решения проблем; 3) развить профессионально значимые качества консультируемых, чтобы они могли решать подобные проблемы в будущем. В список психологических консультантов среди прочих могли бы входить профессиональные психологи, консуль

танты и социальные работники [81, с. 27].

У Карла Роджерса термины «консультирование» и «психотерапия» используются «как более или менее взаимозаменяемые, что представляется оправданным, поскольку все они, видимо, относятся к одному и тому же основному методу, а именно серии прямых контактов с индивидом, направленных на то, чтобы помочь ему изменить свои психические установки и поведение» [70, с. 11].

Несмотря

на то что психологическое консультирование выделилось в отдельную отрасль,

среди ученых и практиков нет единого мнения о существенных отличиях

психотерапии и психологического консультирования. Единственное, что коренным

образом отделяет психолога-консультанта от психотерапевта, — это наличие у

последнего обязательного медицинского образования. В нашей стране это деление

пока условно, так как лишь совсем недавно в практическую психологию стали

приходить люди с медицинским дипломом. До сих пор и психологов-консультантов, и

психотерапевтов в России готовили несколько специализированных вузов и

различные психологические факультеты. Кроме того, задачи профессиональной

деятельности психолога не ограничиваются этими двумя сферами. Они включают

также психокоррекционную деятельность и психодиагностику, каждая из которых

имеет отличительные черты и границы применения, во многом пересекаясь с первыми

двумя [1].

Несмотря

на то что психологическое консультирование выделилось в отдельную отрасль,

среди ученых и практиков нет единого мнения о существенных отличиях

психотерапии и психологического консультирования. Единственное, что коренным

образом отделяет психолога-консультанта от психотерапевта, — это наличие у

последнего обязательного медицинского образования. В нашей стране это деление

пока условно, так как лишь совсем недавно в практическую психологию стали

приходить люди с медицинским дипломом. До сих пор и психологов-консультантов, и

психотерапевтов в России готовили несколько специализированных вузов и

различные психологические факультеты. Кроме того, задачи профессиональной

деятельности психолога не ограничиваются этими двумя сферами. Они включают

также психокоррекционную деятельность и психодиагностику, каждая из которых

имеет отличительные черты и границы применения, во многом пересекаясь с первыми

двумя [1].

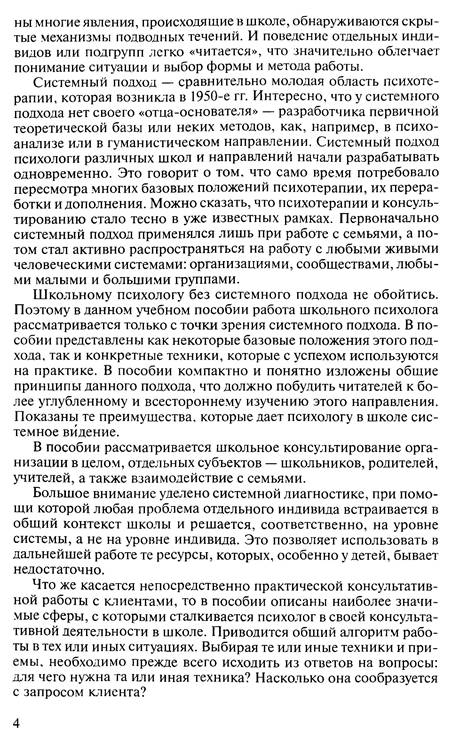

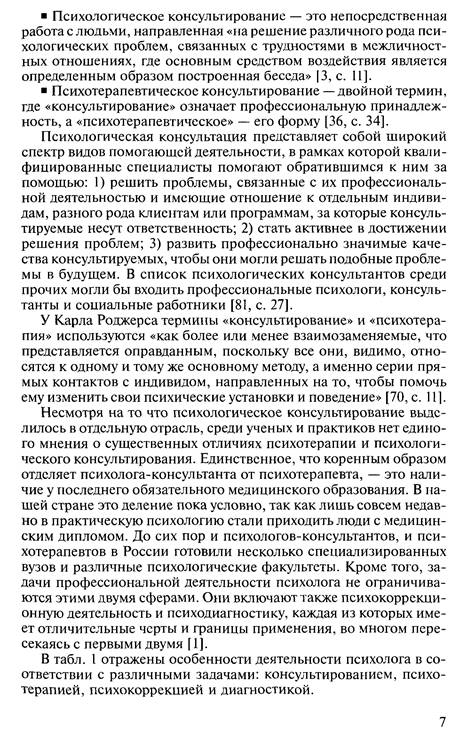

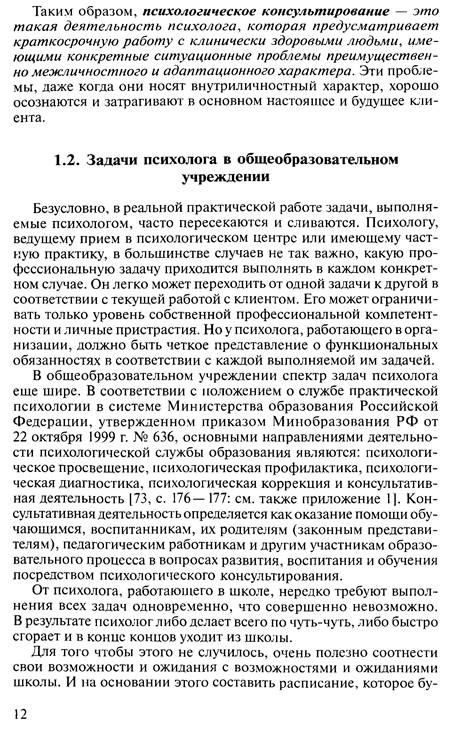

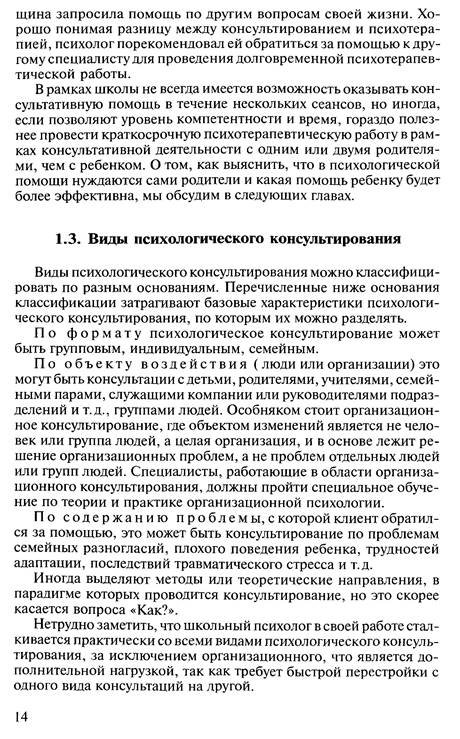

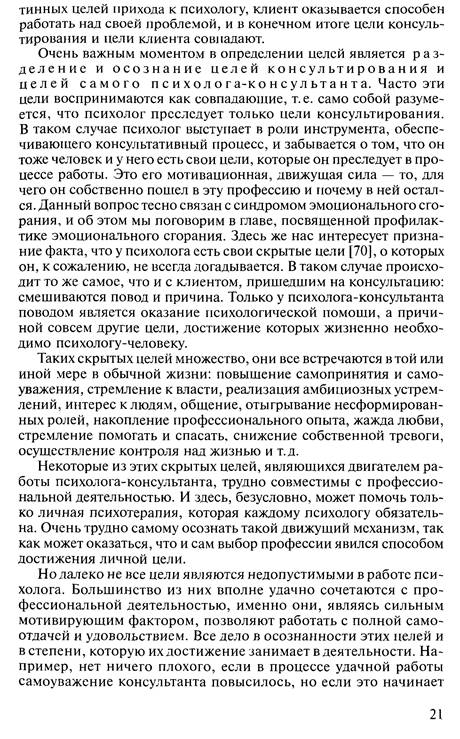

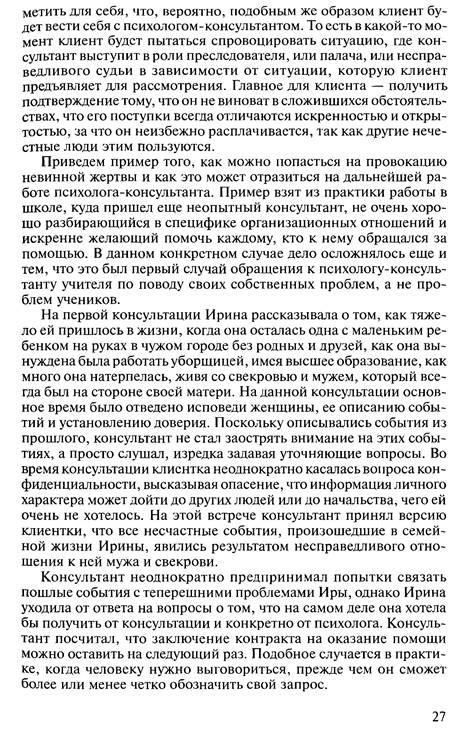

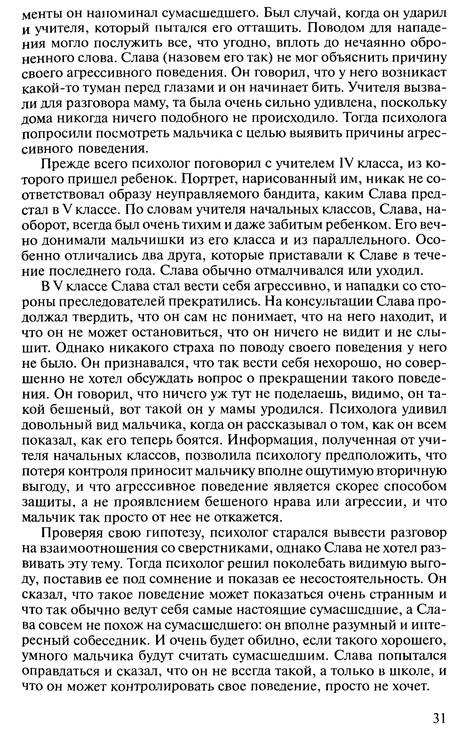

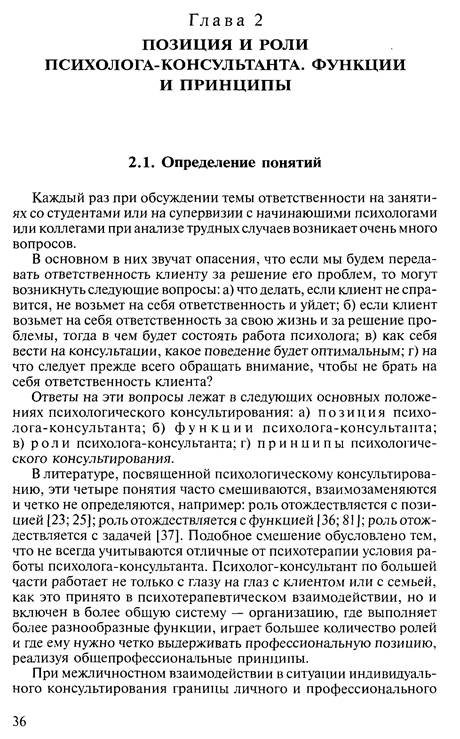

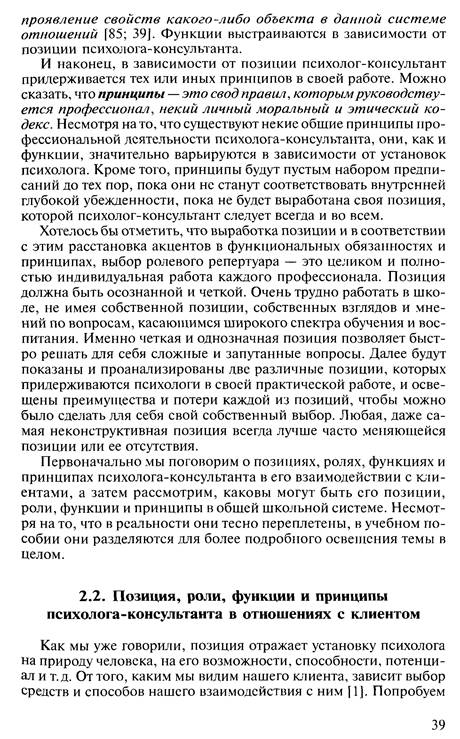

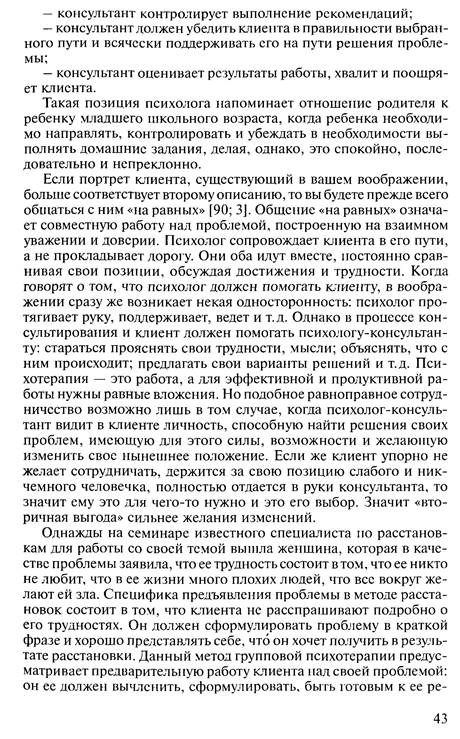

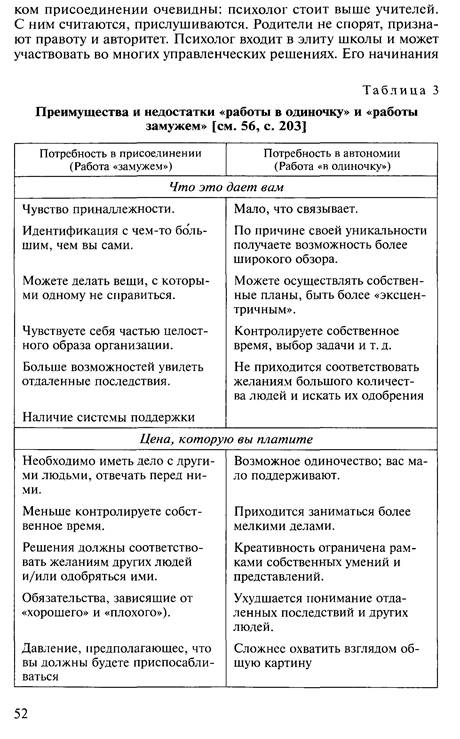

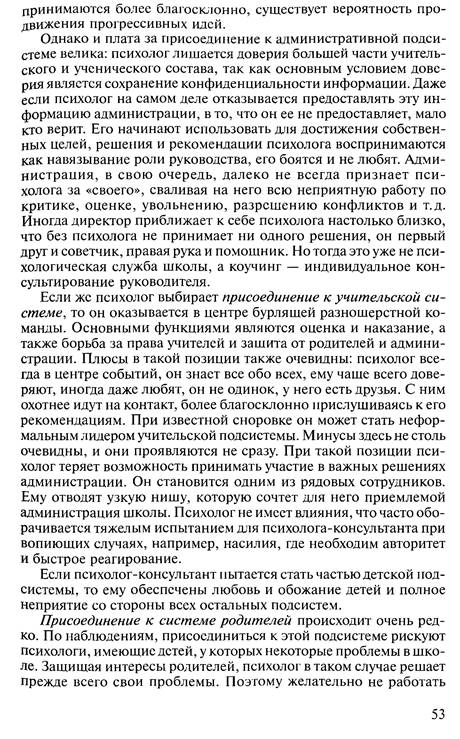

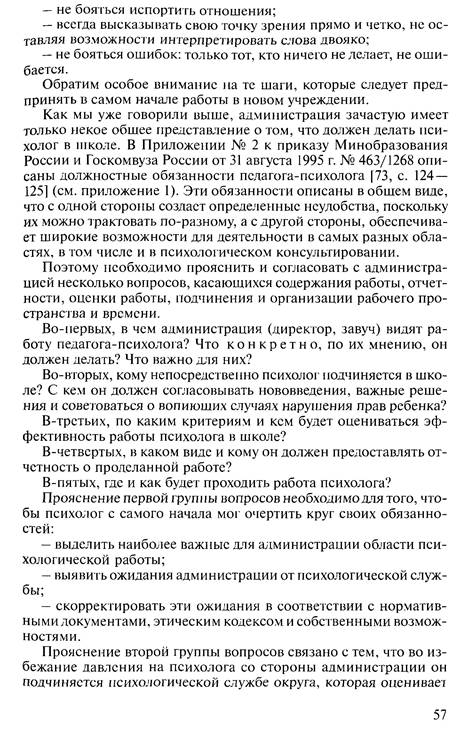

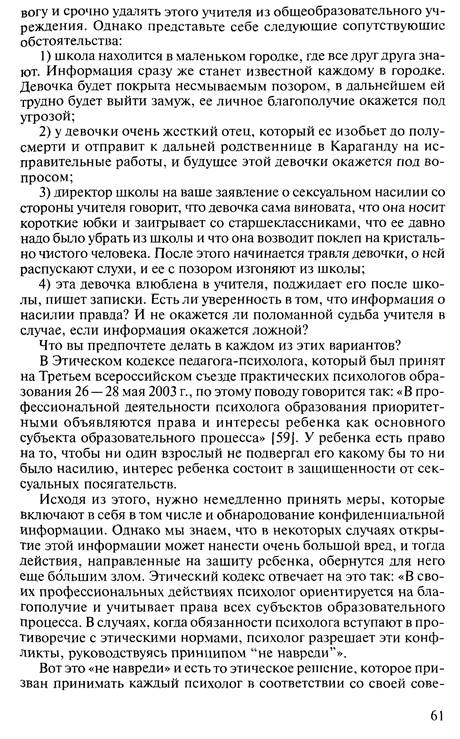

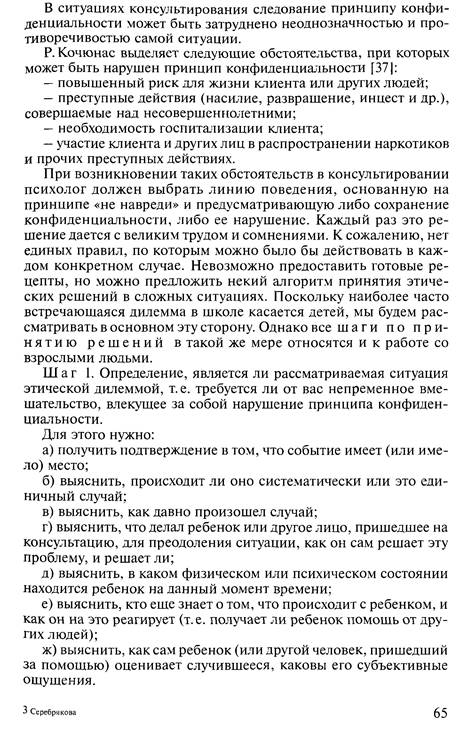

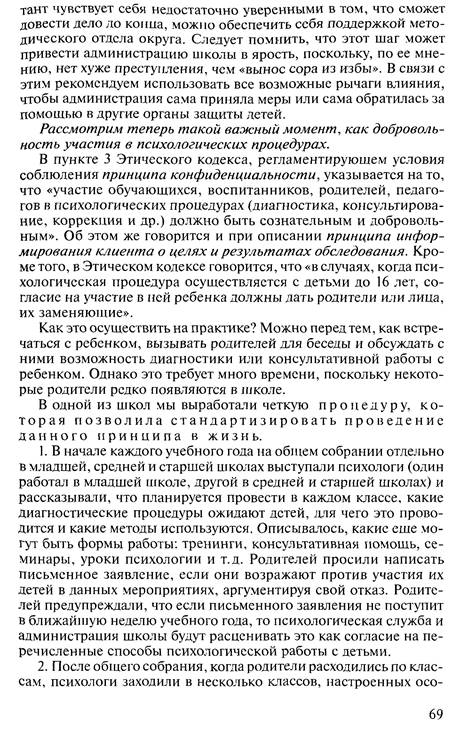

В табл. 1 отражены особенности деятельности психолога в соответствии с различными задачами: консультированием, психотерапией, психокоррекцией и диагностикой.

7

Т а б л и ц а 1

Психологическое психологическая

Критерии отличия Психотерапия Психодиагностика консультирование коррекция

Наличие или отсут Клинически здоро Клинически здоро Клинически здоро Клинически здороствие клинических вая личность вые и больные лю вые и больные лю вые и больные люнарушений ди без ярко выра ди, в том числе и ди, в том числе и с

женной патологии с психопатологией психопатологией (психиатрия) Характер проблем:

а) глубина пробле Ситуационные Глубокие личност Ситуационные Глубокие личност

мы проблемы. ные проблемы. проблемы. ные и ситуационные

проблемы.

б) осознанность Проблема осознает Проблема часто не Проблема осознает

Проблема может проблемы ся осознается или осо ся (в случае со здо

быть как осознанна, знается частично. ровыми людьми). так и неосознанна.

в) направленность Преимущественно Преимущественно Преимущественно Межличностные, межличностные, внутриличностные, межличностные внутриличностные,

иногда внутрилич имеющие отраже или адаптационные групповые, меж

ностные конфлик ние в нарушениях групповые и адапты, проблемы адап межличностного тационные

тации характера и адапта

ции в социуме

Повод обращения к Наличие

конкрет Тяжелое эмоцио Отсутствие опреде Обычно заказ

третьпсихологу ных трудностей и нальное состояние, ленных

навыков в ей стороны на обпроблем (в том чи напряжение, пере учебной

деятельно следование кого-лисле эмоциональных) живание

боли и бо- сти или нарушения бо (или группы) с

Повод обращения к Наличие

конкрет Тяжелое эмоцио Отсутствие опреде Обычно заказ

третьпсихологу ных трудностей и нальное состояние, ленных

навыков в ей стороны на обпроблем (в том чи напряжение, пере учебной

деятельно следование кого-лисле эмоциональных) живание

боли и бо- сти или нарушения бо (или группы) с

в повседневной лезни, неудовлетво в поведении и/или пелью получения

жизни, взаимо ренность личност межличностном об информации о лич

действие личности ными характерис щении, адаптации в ности: чертах хараки среды, изменение тиками и особенно социуме тера, ее проблемах, поведения; жалобы стями, собственной возможностях, поневротического ха жизнью в целом тенциале и т.д.

рактера; дальней А также в исследошее развитие лич вательских целях о

ности каком-либо явлении

или процессах, происходящих в группе

Временная ориен В основном на на Прошлое, настоя Настоящее время Прошлое, настоя

тированность стоящее и будущее щее, будущее щее и будущее

клиента

Количество сеансов Краткосрочная по Не менее полугода В зависимости от Кратковременная

мощь (5 — 6 встреч, при частоте встреч глубины и характе процедура, включамаксимум 15) или раз в неделю ра проблемы, но не ющая одну или не

эпизодически на менее 10 встреч сколько встреч

1-й - 2-х встречах

Ответственность Психолог отвечает Психолог

отвечает Психолог отвечает Психолог отвечает

психолога за диагностику, за диагностику, со за

осуществление за валидность высоздание благопри здание благоприят воздействия,

пра бранных методик и ятной атмосферы, ной атмосферы, за вильный

подбор интерпретацию реза адекватный под адекватный подбор методов,

контроль зультатов, а также бор методов методов, за

полную выполнения реко за форму и количе

Ответственность Психолог отвечает Психолог

отвечает Психолог отвечает Психолог отвечает

психолога за диагностику, за диагностику, со за

осуществление за валидность высоздание благопри здание благоприят воздействия,

пра бранных методик и ятной атмосферы, ной атмосферы, за вильный

подбор интерпретацию реза адекватный под адекватный подбор методов,

контроль зультатов, а также бор методов методов, за

полную выполнения реко за форму и количе

информирован мендаций и упраж ство предоставленость клиента о нений, отслеживает ния отчетности и том, что с ним мо- дальнейшие изме- обратной связи

Таким образом, психологическое консультирование — это такая деятельность психолога, которая предусматривает краткосрочную работу с клинически здоровыми людьми, имеющими конкретные ситуационные проблемы преимущественно межличностного и адаптационного характера. Эти проблемы, даже когда они носят внутриличностный характер, хорошо осознаются и затрагивают в основном настоящее и будущее клиента.

Безусловно, в реальной практической работе задачи, выполняемые психологом, часто пересекаются и сливаются. Психологу, ведущему прием в психологическом центре или имеющему частную практику, в большинстве случаев не так важно, какую профессиональную задачу приходится выполнять в каждом конкретном случае. Он легко может переходить от одной задачи к другой в соответствии с текущей работой с клиентом. Его может ограничивать только уровень собственной профессиональной компетентности и личные пристрастия. Но у психолога, работающего в организации, должно быть четкое представление о функциональных обязанностях в соответствии с каждой выполняемой им задачей.

В

общеобразовательном учреждении спектр задач психолога еще шире. В соответствии

с положением о службе практической психологии в системе Министерства

образования Российской Федерации, утвержденном приказом М инобразования РФ от

22 октября 1999 г. № 636, основными направлениями деятельности психологической

службы образования являются: психологическое просвещение, психологическая

профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция и

консультативная деятельность [73, с. 176— 177: см. также приложение 1].

Консультативная деятельность определяется как оказание помощи обучающимся,

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,

воспитания и обучения посредством психологического консультирования.

В

общеобразовательном учреждении спектр задач психолога еще шире. В соответствии

с положением о службе практической психологии в системе Министерства

образования Российской Федерации, утвержденном приказом М инобразования РФ от

22 октября 1999 г. № 636, основными направлениями деятельности психологической

службы образования являются: психологическое просвещение, психологическая

профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция и

консультативная деятельность [73, с. 176— 177: см. также приложение 1].

Консультативная деятельность определяется как оказание помощи обучающимся,

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,

воспитания и обучения посредством психологического консультирования.

От психолога, работающего в школе, нередко требуют выполнения всех задач одновременно, что совершенно невозможно. В результате психолог либо делает всего по чуть-чуть, либо быстро сгорает и в конце концов уходит из школы.

Для того чтобы этого не случилось, очень полезно соотнести свои возможности и ожидания с возможностями и ожиданиями школы. И на основании этого составить расписание, которое будет учитывать интересы двух сторон. Расписание позволяет не только структурировать свое время, но и приучает окружающих к бережному отношению ко времени психолога.

Например: утренние часы по договоренности с администрацией можно посвятить диагностике классов, групп и отдельных

учеников, а также встрече с

теми родителями, которые могут прийти в школу утром; во второй половине дня —

консультирование детей и подростков, учителей и родителей. Если проводятся

групповые занятия, то для них отводится определенный день и на это время прием

ни родителей, ни учителей не назначается. Для родителей и учителей можно

организовать предварительную запись или договариваться непосредственно по

телефону о времени консультации. Эти простые меры позволят в каждый конкретный

момент спокойно заниматься определенным видом деятельности и помогут

рационально использовать время. Безусловно, бывают экстренные случаи, когда

помощь необходима срочно. Однако практика показывает, что в большинстве случаев

небольшая отсрочка полезна. Например, в жесткой конфликтной ситуации помощь

психолога более эффективна по прошествии некоторого времени.

учеников, а также встрече с

теми родителями, которые могут прийти в школу утром; во второй половине дня —

консультирование детей и подростков, учителей и родителей. Если проводятся

групповые занятия, то для них отводится определенный день и на это время прием

ни родителей, ни учителей не назначается. Для родителей и учителей можно

организовать предварительную запись или договариваться непосредственно по

телефону о времени консультации. Эти простые меры позволят в каждый конкретный

момент спокойно заниматься определенным видом деятельности и помогут

рационально использовать время. Безусловно, бывают экстренные случаи, когда

помощь необходима срочно. Однако практика показывает, что в большинстве случаев

небольшая отсрочка полезна. Например, в жесткой конфликтной ситуации помощь

психолога более эффективна по прошествии некоторого времени.

Четкое представление о различных видах деятельности позволяет психологу рассчитывать свою нагрузку на длительное время. Например, если известно, что психокоррекционная работа требует не менее 10 встреч, то ее можно либо не включать в свои обязанности вообще и направлять нуждающихся в центры, где с детьми занимаются специалисты, либо заниматься со столькими детьми, со сколькими позволяет время. То же самое касается консультирования и психотерапии. Необходимо четко отследить момент, когда консультирование становится психотерапией, и на этом этапе рекомендовать человеку другого специалиста или другую фор

му работы на других условиях.

Проиллюстрируем это случаем из практики. На консультацию к школьному психологу пришла женщина, у которой несколько месяцев назад умер муж. Ее волнуют проблемы учебы у сына- старшеклассника. В ходе беседы выяснилось, что помощь нужна ей самой — она находилась в крайне тяжелом состоянии. Школьный психолог принял решение оказать ей профессиональную поддержку.

Следует отметить, что в подобных случаях школьный психолог имеет полное право не оказывать помощь, а отправлять обратившегося к соответствующему специалисту. Но в данном случае была оказана помощь, и женщина еще несколько раз прихо

дила на консультации. Через несколько сеансов было отмечено значительное улучшение состояния, и психолог стал обсуждать вопрос о прекращении консультативной помощи. Однако жен

13

щина запросила помощь по другим вопросам своей жизни. Хорошо понимая разницу между консультированием и психотерапией, психолог порекомендовал ей обратиться за помощью к другому специалисту для проведения долговременной психотерапев

тической работы.

В рамках школы не всегда имеется возможность оказывать консультативную помощь в течение нескольких сеансов, но иногда, если позволяют уровень компетентности и время, гораздо полезнее провести краткосрочную психотерапевтическую работу в рамках консультативной деятельности с одним или двумя родителя

ми, чем с ребенком. О том, как выяснить, что в психологической помощи нуждаются сами родители и какая помощь ребенку будет более эффективна, мы обсудим в следующих главах.

Виды психологического консультирования можно классифицировать по разным основаниям. Перечисленные ниже основания классификации затрагивают базовые характеристики психологического консультирования, по которым их можно разделять.

П о ф о р м а т у психологическое консультирование может быть групповым, индивидуальным, семейным.

П

о о б ъ е к т у в о з д е й с т в и я (люди или организации) это могут быть

консультации с детьми, родителями, учителями, семейными парами, служащими

компании или руководителями подразделений и т.д., группами людей. Особняком

стоит организационное консультирование, где объектом изменений является не

человек или группа людей, а целая организация, и в основе лежит решение

организационных проблем, а не проблем отдельных людей или групп людей.

Специалисты, работающие в области организационного консультирования, должны

пройти специальное обучение по теории и практике организационной психологии.

П

о о б ъ е к т у в о з д е й с т в и я (люди или организации) это могут быть

консультации с детьми, родителями, учителями, семейными парами, служащими

компании или руководителями подразделений и т.д., группами людей. Особняком

стоит организационное консультирование, где объектом изменений является не

человек или группа людей, а целая организация, и в основе лежит решение

организационных проблем, а не проблем отдельных людей или групп людей.

Специалисты, работающие в области организационного консультирования, должны

пройти специальное обучение по теории и практике организационной психологии.

П о с о д е р ж а н и ю п р о б л е м ы , с которой клиент обратился за помощью, это может быть консультирование по проблемам семейных разногласий, плохого поведения ребенка, трудностей адаптации, последствий травматического стресса и т.д.

Иногда выделяют методы или теоретические направления, в парадигме которых проводится консультирование, но это скорее касается вопроса «Как?».

Нетрудно заметить, что школьный психолог в своей работе сталкивается практически со всеми видами психологического консультирования, за исключением организационного, что является дополнительной нагрузкой, так как требует быстрой перестройки с одного вида консультаций на другой.

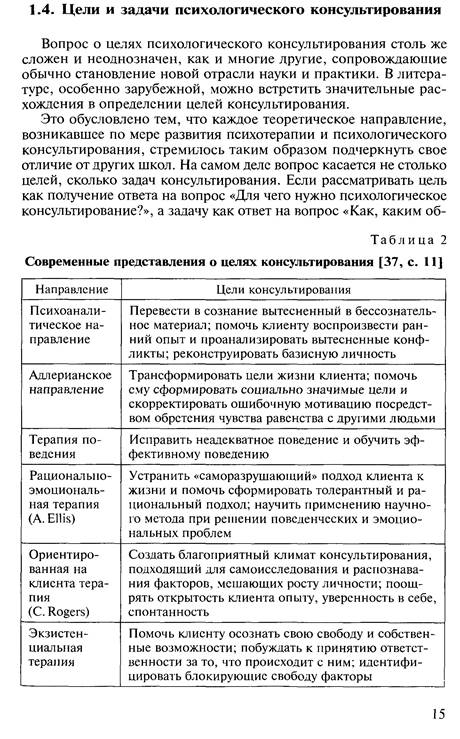

Вопрос о целях психологического консультирования столь же сложен и неоднозначен, как и многие другие, сопровождающие обычно становление новой отрасли науки и практики. В литературе, особенно зарубежной, можно встретить значительные расхождения в определении целей консультирования.

Это

обусловлено тем, что каждое теоретическое направление, возникавшее по мере

развития психотерапии и психологического консультирования, стремилось таким

образом подчеркнуть свое отличие от других школ. На самом деле вопрос касается

не столько целей, сколько задач консультирования. Если рассматривать цель как

получение ответа на вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?»,

а задачу как ответ на вопрос «Как, каким об-

Это

обусловлено тем, что каждое теоретическое направление, возникавшее по мере

развития психотерапии и психологического консультирования, стремилось таким

образом подчеркнуть свое отличие от других школ. На самом деле вопрос касается

не столько целей, сколько задач консультирования. Если рассматривать цель как

получение ответа на вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?»,

а задачу как ответ на вопрос «Как, каким об-

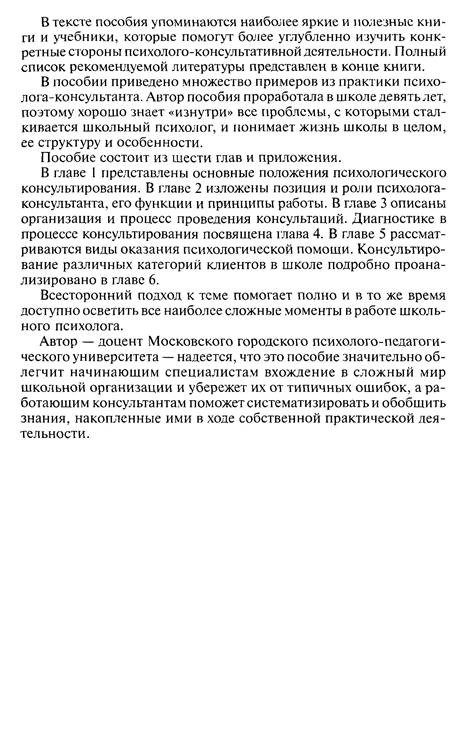

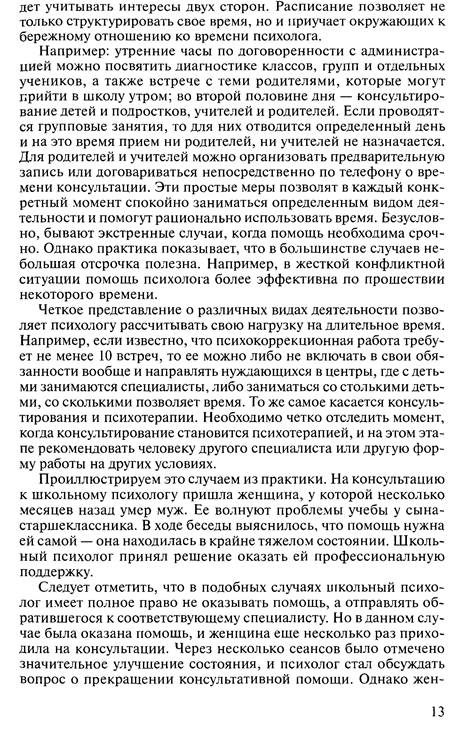

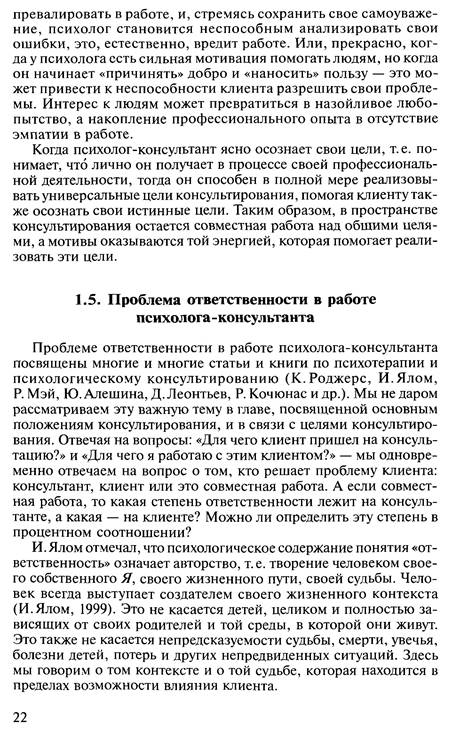

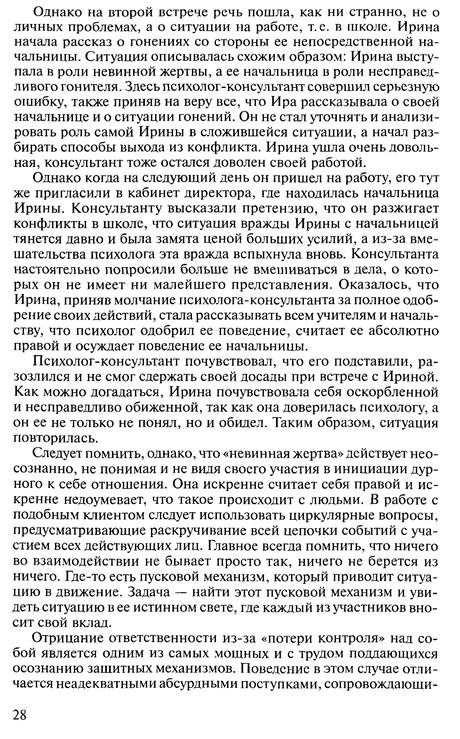

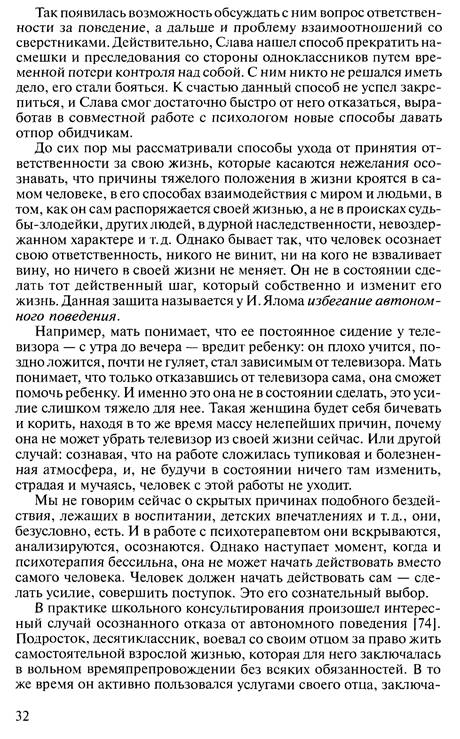

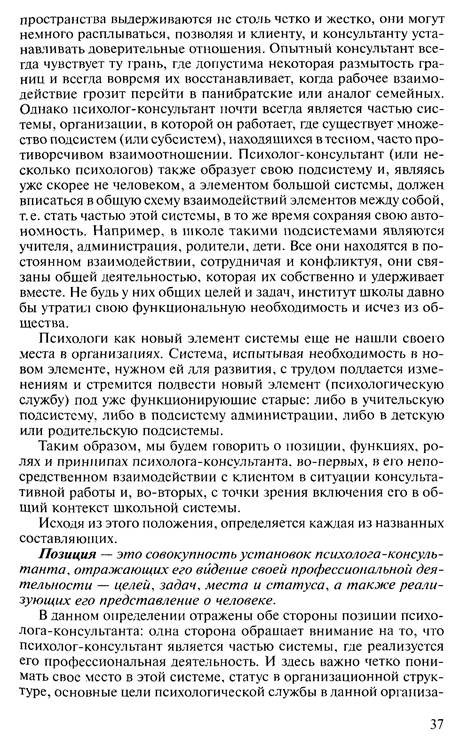

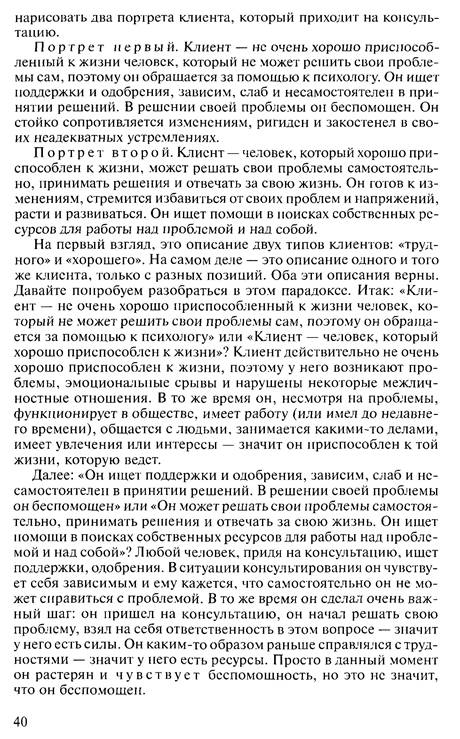

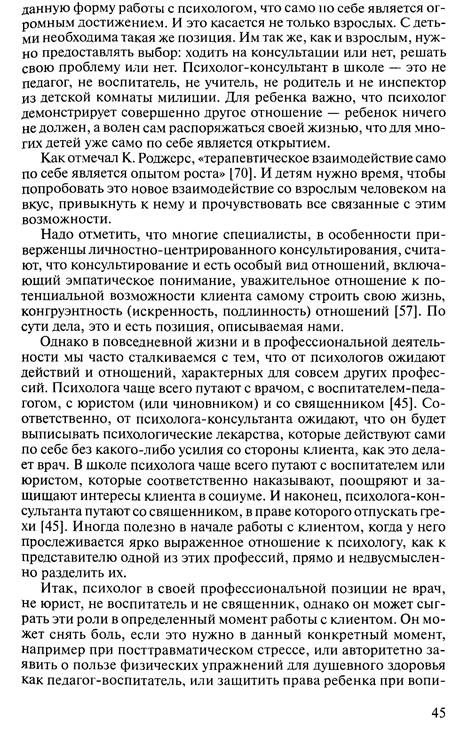

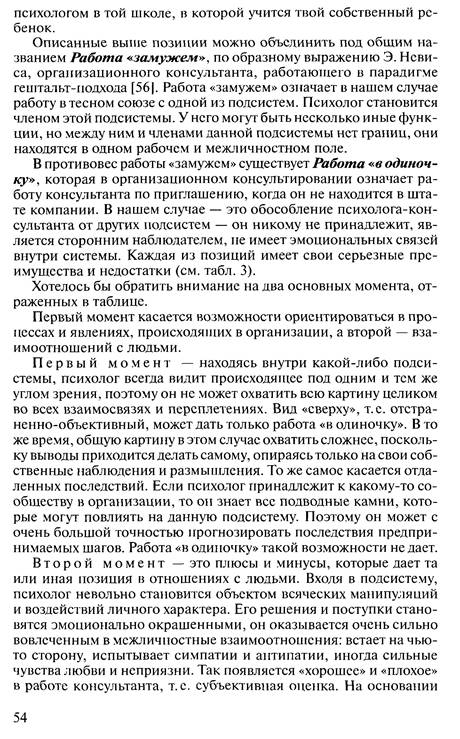

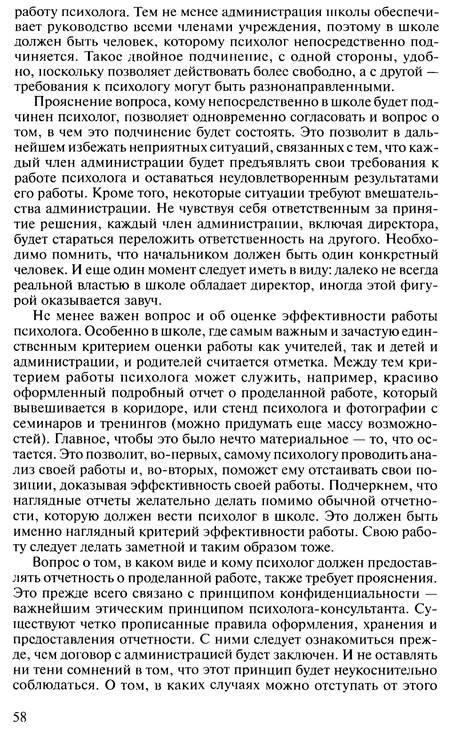

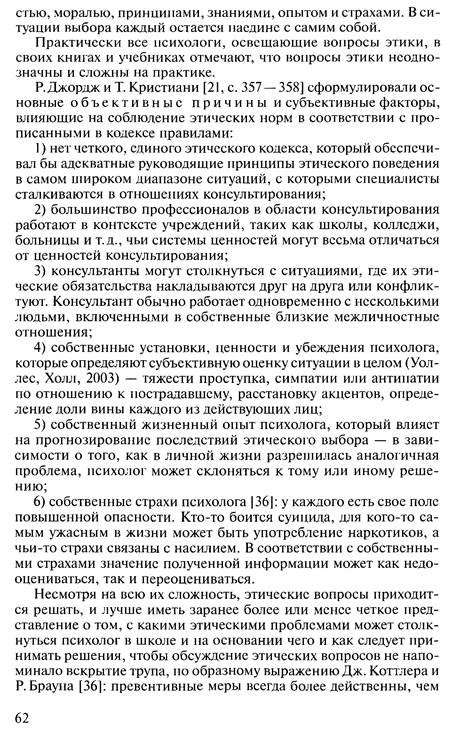

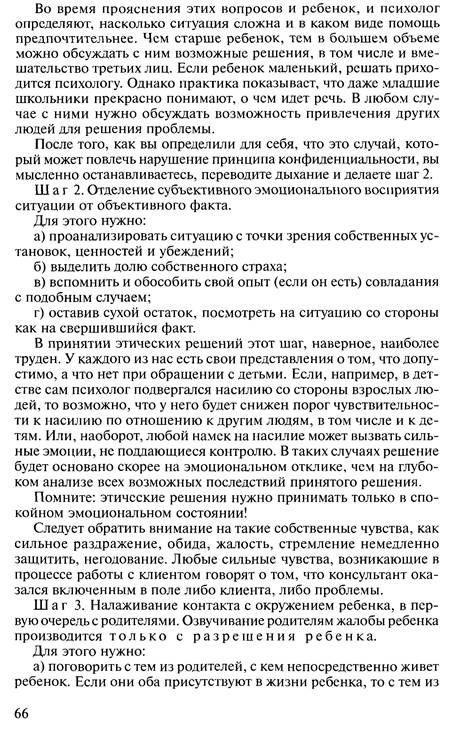

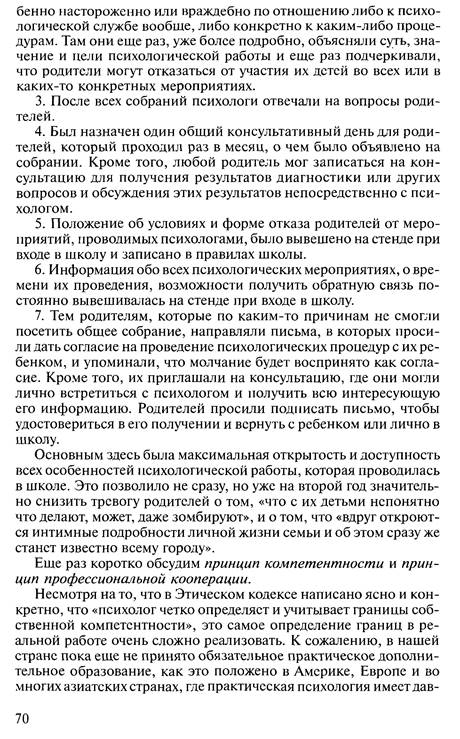

Т а б л и ц а 2

Направление Цели консультирования

Психоанали Перевести в сознание вытесненный в бессознательтическое на ное материал; помочь клиенту воспроизвести ран

правление ний опыт и проанализировать вытесненные конфликты; реконструировать базисную личность

Адлерианское Трансформировать цели жизни клиента; помочь направление ему сформировать социально значимые цели и скорректировать ошибочную мотивацию посредством обретения чувства равенства с другими людьми

Терапия по Исправить неадекватное поведение и обучить эфведения фективному поведению

Рационально- Устранить «саморазрушающий» подход клиента к эмоциональ жизни и помочь сформировать толерантный и раная терапия циональный подход; научить применению научно

(A. Ellis) го метода при решении поведенческих и эмоциональных проблем

Ориентиро Создать благоприятный климат консультирования, ванная на подходящий для самоисследования и распознаваклиента тера ния факторов, мешающих росту личности; поощпия рять открытость клиента опыту, уверенность в себе, (С. Rogers) спонтанность

Экзистен Помочь клиенту осознать свою свободу и собственциальная ные возможности; побуждать к принятию ответсттерапия венности за то, что происходит с ним; идентифи

цировать блокирующие свободу факторы

15

разом цель будет достигнута?» — противоречия в определении целей снимаются, мы получаем лишь путь, способ, каким достигаются цели.

Каждое

теоретическое направление использует свои инструменты для достижения целей

(табл. 2). Например, в психоаналитическом направлении одной из целей объявлено

воспроизведение раннего опыта и анализ вытесненных конфликтов. Если мы зададим

себе вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?» и ответим на

него вышеприведенным образом, у нас получится полная бессмыслица. Получается,

что психологическое консультирование нужно для воспроизведения раннего опыта и

анализа вытесненных конфликтов. Если же мы зададим себе вопрос «А каким образом

наступает улучшение состояния, позитивные изменения в жизни» и ответим на него,

что изменения возникают вследствие анализа раннего опыта и вытесненных

конфликтов, — нам становится ясно, что это один из способов, каким можно

достичь поставленной цели. Клиент может пойти к другому специалисту,

представителю другой школы и решить свои проблемы путем, например, исправления

неадекватного поведения и обучения адекватному поведению, как предлагает

терапия поведения, и цель при этом не меняется.

Каждое

теоретическое направление использует свои инструменты для достижения целей

(табл. 2). Например, в психоаналитическом направлении одной из целей объявлено

воспроизведение раннего опыта и анализ вытесненных конфликтов. Если мы зададим

себе вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?» и ответим на

него вышеприведенным образом, у нас получится полная бессмыслица. Получается,

что психологическое консультирование нужно для воспроизведения раннего опыта и

анализа вытесненных конфликтов. Если же мы зададим себе вопрос «А каким образом

наступает улучшение состояния, позитивные изменения в жизни» и ответим на него,

что изменения возникают вследствие анализа раннего опыта и вытесненных

конфликтов, — нам становится ясно, что это один из способов, каким можно

достичь поставленной цели. Клиент может пойти к другому специалисту,

представителю другой школы и решить свои проблемы путем, например, исправления

неадекватного поведения и обучения адекватному поведению, как предлагает

терапия поведения, и цель при этом не меняется.

В последние десятилетия предпринимаются попытки найти некоторые универсальные цели, общие для всех направлений и школ [21; 37; 3; 36; и др.]. Действительно, существуют универсальные цели, которые не зависят от той или иной теоретической ориентации. Эти цели в конечном итоге сводятся к «достижению состояния психологического комфорта и сохранению душевного здо

ровья» [Jahoda, 1958. Цит. по: 57, с. 101]. Конкретные же цели, с которыми часто приходят клиенты, сводятся к пониманию всех вопросов, связанных с проблемой, облегчением тяжелого эмоционального состояния и нахождением новых действенных способов поведения. Это т р и с о с т а в л я ю щ и е л ю б о й п о с т а в л е н н о й цели: когнитивная (понимание того, в чем состоит проблема, в чем причина, истоки проблемы и т.д.); эмоциональная (улучшение эмоциональное состояния, снятие чрезмерного эмоционального напряжения и т.д.); поведенческая (изменение поведения для улучшения межличностного взаимодействия, достижения успеха, изменения условий жизни и т.д.). Еще одна составляющая любой цели, четвертая — мотивационная (насколько цель привлекательна, чтобы затрачивать усилия для ее достижения).

Как правило, клиент ставит себе целью решение какой-либо одной стороны проблемы (иногда двух): когнитивной, эмоциональной или поведенческой. Например, когда имеется проблема в отношениях с мужем, женщина может поставить для себя цель понять, что ее (или ее мужа) не устраивает в отношениях, или понять, что она хочет от этого брака (когнитивная составляющая). Другой целью может быть улучшение эмоционального самочувствия: чувствовать себя свободно и независимо в браке или больше не обижаться, не раздражаться на мужа (эмоциональная состав

ляющая). Также целью может

служить изменение поведения мужа и своего собственного для улучшения

взаимоотношений (поведенческая составляющая). Все эти составляющие тесно

взаимосвязаны и дополняют друг друга в процессе работы над проблемой. В

конечном итоге цель психологического консультирования состоит в улучшении

жизни, самочувствия человека, в обеспечении психологической возможности жить

полноценной, радостной, деятельной жизнью.

ляющая). Также целью может

служить изменение поведения мужа и своего собственного для улучшения

взаимоотношений (поведенческая составляющая). Все эти составляющие тесно

взаимосвязаны и дополняют друг друга в процессе работы над проблемой. В

конечном итоге цель психологического консультирования состоит в улучшении

жизни, самочувствия человека, в обеспечении психологической возможности жить

полноценной, радостной, деятельной жизнью.

Все это так или иначе обеспечивает развитие человека, поэтому говорить о развитии человека как о цели психологического консультирования не имеет смысла. Любое движение по пути интеграции, осознания, адекватности, эмоциональной стабильности и т.д. будет развитием.

О том, как правильно ставить цель в процессе работы с клиентом, мы поговорим в следующей главе, посвященной консультативной беседе. Здесь же нас интересует вопрос соотношения общих целей консультирования с конкретными целями клиента и конкретными целями консультанта. Далеко не всегда они совпа

дают.

При определении ц е л е й к л и е н т а прежде всего следует разделять повод обращения к психологу, собственно цель получения психологической помощи и задачи, которые выполняются в процессе работы над проблемой.

Повод — это то, что клиент заявляет как беспокоящий его фактор, цель — это для чего он обратился к психологу и что хочет получить от психолога-консультанта, а задачи — это каким образом эта цель будет достигнута, т. е. какие шаги нужно будет предпри

нять на пути достижения цели. «Что?», «Для чего?» и «Как?» — это

три ключевых вопроса, которые необходимо задавать себе постоянно в процессе консультирования.

Вопрос сопоставления повода обращения к психологу, целей и задач консультирования на первый взгляд кажется довольно простым. По идее одно должно вытекать из другого. То есть если поводом явились нарушения в области межличностного общения,

то естественно предположить, что целью консультирования будет, например, приобретение навыков эффективного межличностного взаимодействия. Соответственно задачей тогда будет нахождение этих навыков и их апробация. Однако часто бывает, что повод и причина не совпадают, и в этом случае цели, которые преследует клиент во время работы с психологом, отвечают прежде всего при

17

чине, по которой он оказался в кабинете консультанта. Другими словами, клиент часто заявляет одну проблему, а на самом деле его беспокоит совсем другой вопрос.

Такое положение дел можно проиллюстрировать следующей ситуацией из практики школьного консультирования.

На консультацию к школьному психологу пришла мама по поводу плохого поведения ее 11-летнего сына. Накануне мальчик позвонил в милицию и сказал, что в школе заложена бомба. Как обычно, приехала милиция, специалисты с собаками. Школу закрыли, всех детей вывели, занятия, естественно, прекратились к радости большей части школьного братства. Бомбу в помещении не нашли, и милиция стала искать того, кто позвонил. В последнее десятилетие подобные звонки о заложенных бомбах в общеобразовательных учреждениях регулярны и приходятся в основном на период контрольных и аттестационных работ, и у милиции уже хорошо отлажена система вылавливания «шутников». Мальчика нашли быстро и назначили очень большой штраф его маме, которая воспитывает сына одна.

На

поведение этого мальчика, назовем его Игорь, учителя давно уже обращали

внимание, по их просьбе психолог уже встречался с ним. Учителя и психолог

неоднократно приглашали маму для беседы, но за 5 лет обучения Игоря в школе

мама приходила всего 2 раза. К психологу она не заходила ни разу. После случая

с бомбой мама сама попросила о консультации и пришла в назначенное время без

опозданий. Разговор она начала с того, что ее очень сильно беспокоит поведение

сына, что она не знает, как себя с ним вести, что воспитывает она сына одна и

мальчику не хватает мужской сильной руки, что она не справляется и у нее одна

надежда на психолога, который единственный на всем белом свете может ей помочь.

В этот момент у консультанта появилось сильное желание заглотить наживку и

углубиться в сочувственные расспросы о тяготах воспитания сына-подростка

одинокой матерью.

На

поведение этого мальчика, назовем его Игорь, учителя давно уже обращали

внимание, по их просьбе психолог уже встречался с ним. Учителя и психолог

неоднократно приглашали маму для беседы, но за 5 лет обучения Игоря в школе

мама приходила всего 2 раза. К психологу она не заходила ни разу. После случая

с бомбой мама сама попросила о консультации и пришла в назначенное время без

опозданий. Разговор она начала с того, что ее очень сильно беспокоит поведение

сына, что она не знает, как себя с ним вести, что воспитывает она сына одна и

мальчику не хватает мужской сильной руки, что она не справляется и у нее одна

надежда на психолога, который единственный на всем белом свете может ей помочь.

В этот момент у консультанта появилось сильное желание заглотить наживку и

углубиться в сочувственные расспросы о тяготах воспитания сына-подростка

одинокой матерью.

Стоит отметить, что апеллирование к психологу как к последней надежде является очень сильным манипулятивным ходом, против которого порой очень трудно устоять, тем паче что это действительно чаще всего оказывается правдой в данный конкретный момент жизни человека. Здесь всегда очень трудно отделить искреннее отчаяние человека от манипуляции, безусловно неосознанной и от этого еще более действенной.

Поэтому полезно всегда в начале консультации, выслушав жалобу или повод обращения, задать следующие три вопроса.

— Что для вас будет хорошим результатом встречи с психологом, после чего вы сможете сказать, что не зря пришли на консультацию?

— В чем вы видите мою роль как специалиста, чем я, как вы считаете, могу вам помочь?

— Что было сделано до прихода к психологу для решения проблемы (что конкретно, с каким результатом, и считаете ли вы, что было сделано все возможное)?

В случае с Игорем были получены следующие ответы на эти вопросы.

— Хорошим результатом будет, если я буду знать, как на него воздействовать, чтобы он вел себя хорошо.

Дальнейшие вопросы для прояснения того, что мама считает

«хорошим поведением»

обнаружили, что она плохо представляет себе, в чем состоят проблемы с

поведением у ее сына. В своих отзывах о его поведении она в основном ссылалась

на слова учителей, которые отмечали его агрессивность по отношению к

сверстникам. Выяснилось, что по большому счету ее ничего не настораживало до

этого случая с вызовом милиции. Психолог здесь получил важную информацию о том,

что не будь этого случая, мама так и не пришла бы на консультацию. Кроме того,

мама не задавалась вопросом, что побудило ее сына сообщить о заложенной бомбе.

Значит причиной прихода на консультацию могло быть что-то иное, нежели

беспокойство по поводу плохого поведения мальчика.

«хорошим поведением»

обнаружили, что она плохо представляет себе, в чем состоят проблемы с

поведением у ее сына. В своих отзывах о его поведении она в основном ссылалась

на слова учителей, которые отмечали его агрессивность по отношению к

сверстникам. Выяснилось, что по большому счету ее ничего не настораживало до

этого случая с вызовом милиции. Психолог здесь получил важную информацию о том,

что не будь этого случая, мама так и не пришла бы на консультацию. Кроме того,

мама не задавалась вопросом, что побудило ее сына сообщить о заложенной бомбе.

Значит причиной прихода на консультацию могло быть что-то иное, нежели

беспокойство по поводу плохого поведения мальчика.

На вопрос о роли психолога было сказано, что его роль состоит в том, чтобы сделать что-нибудь с мальчиком: «Ведь вы же психо

лог, я для этого к вам и пришла».

Это еще один способ манипулятивного воздействия, и также очень действенный. Цель такого (опять-таки неосознанного) хода в том, чтобы перенести ответственность за решение проблемы на психолога: «Уж если психолог не справился, то что уж говорить обо мне». Надо отметить, что это прием, к которому довольно часто прибегают, и к нему следует относиться как к обычному процессуальному моменту, а не как к стремлению уколоть или обвинить психолога в некомпетентности или нежелании помочь.

На вопрос о том, что было сделано по поводу устранения плохого поведения до прихода к психологу, было сказано: «Я все сде

лала, что могла, я ему объяснила, что так делать нельзя (звонить в милицию о заложенной бомбе). У нас был серьезный разговор, и я сказала, что никакого велосипеда у него теперь не будет, мне при

дется платить большие деньги за его выходку».

Первое, на что обратил внимание психолог, это на сужение темы обсуждения. Плохое поведение сконцентрировалось на конкретном поступке. Далее психолог задал себе вопрос, зачем тогда мама пришла на консультацию, если ребенок наказан, беседа была проведена, а более ничего из перечня, относящегося к плохому поведению,

лично маму не волнует: «На него только в школе жалуются, а дома он очень послушный и совсем неагрессивный, я за ним ничего та

19

кого не замечала». Второй момент, который бросался в глаза, — это

активность, с которой мама начала обсуждать возникшую проблему. Видно было, что ее это сильно волнует и беспокоит. Однако явно волновало нечто другое, чем возможные причины такого поступка.

И третье, что насторожило психолога, — быстрота ответов на предложенные вопросы, их обобщенный характер и нетерпение при обсуждении «посторонних» тем. Обычно, отвечая на приведенные выше три вопроса, клиенты начинают задумываться и цели прихо

да к психологу.

Исходя из полученных наблюдений, психолог попытался понять, что же на самом деле лежит в основе прихода мамы на консультацию, и не стал торопиться с обсуждением возможной работы с ребенком.

В процессе дальнейшей беседы выяснилось, что плохое поведение сына было поводом обращения к психологу, а причина, т. е. истинный смысл того, что мать вообще пришла на консультацию, заключалась в том, что штраф, который ей назначили, для нее был очень большим. Эта женщина одна воспитывает сына, и ее охва

тила сильная тревога за материальное благополучие, так как она всю жизнь стремилась вырваться из нищеты, в которой жила в

детстве. Мама пришла к психологу в надежде, что психолог проникнется ее бедственным положением и заступится за мальчика и за нее. Таким образом она надеялась снять штраф или снизить его размер. Именно это было целью ее прихода на консультацию.

Итак, мы видим, что порой необходимо проделать достаточно скрупулезную работу, чтобы понять, что же на самом деле является причиной обращения к психологу-консультанту. И уже в соответствии с этим определять цель и задачи возможной работы. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что когда обнаруживается истинная цель визита и психолог оказывается не в состоянии помочь в достижении этой цели, клиент может не захотеть обсуж

дать проблему дальше. К сожалению, в случае с мамой Игоря это было именно так. После того как была выявлена истинная цель прихода мамы (когда она была названа) и психолог отказался воздействовать на администрацию с целью снижения штрафа (а предложил иную возможную цель сотрудничества), женщина тут же свернула разговор, поблагодарила за помощь и ушла.

Изложенный

выше случай является примером несовпадения целей психологического

консультирования и конкретной цели клиента. Конечной целью мамы Игоря было

снижение суммы штрафа, поэтому ее задачей во время консультации было заставить

психолога заступиться за нее перед администрацией школы. Здесь приход к

психологу выступил средством достижения цели, не имеющей ничего общего с целями

психологического консультирования. В других случаях, после обсуждения и

осознания ис

Изложенный

выше случай является примером несовпадения целей психологического

консультирования и конкретной цели клиента. Конечной целью мамы Игоря было

снижение суммы штрафа, поэтому ее задачей во время консультации было заставить

психолога заступиться за нее перед администрацией школы. Здесь приход к

психологу выступил средством достижения цели, не имеющей ничего общего с целями

психологического консультирования. В других случаях, после обсуждения и

осознания ис

тинных целей прихода к психологу, клиент оказывается способен работать над своей проблемой, и в конечном итоге цели консультирования и цели клиента совпадают.

Очень важным моментом в определении целей является р а з

д е л е н и е и о с о з н а н и е ц е л е й к о н с у л ь т и р о в а н и я и ц е л е й с а м о г о п с и х о л о г а - к о нс у л ь т а н т а . Часто эти

цели воспринимаются как совпадающие, т. е. само собой разумеется, что психолог преследует только цели консультирования. В таком случае психолог выступает в роли инструмента, обеспечивающего консультативный процесс, и забывается о том, что он

тоже человек и у него есть свои цели, которые он преследует в процессе работы. Это его мотивационная, движущая сила — то, для чего он собственно пошел в эту профессию и почему в ней остался. Данный вопрос тесно связан с синдромом эмоционального сгорания, и об этом мы поговорим в главе, посвященной профилактике эмоционального сгорания. Здесь же нас интересует признание факта, что у психолога есть свои скрытые цели [70], о которых он, к сожалению, не всегда догадывается. В таком случае происхо

дит то же самое, что и с клиентом, пришедшим на консультацию: смешиваются повод и причина. Только у психолога-консультанта поводом является оказание психологической помощи, а причиной совсем другие цели, достижение которых жизненно необхо

димо психологу-человеку.

Таких скрытых целей множество, они все встречаются в той или иной мере в обычной жизни: повышение самопринятия и самоуважения, стремление к власти, реализация амбициозных устремлений, интерес к людям, общение, отыгрывание несформированных ролей, накопление профессионального опыта, жажда любви, стремление помогать и спасать, снижение собственной тревоги, осуществление контроля над жизнью и т.д.

Некоторые из этих скрытых целей, являющихся двигателем работы психолога-консультанта, трудно совместимы с профессиональной деятельностью. И здесь, безусловно, может помочь только личная психотерапия, которая каждому психологу обязательна. Очень трудно самому осознать такой движущий механизм, так как может оказаться, что и сам выбор профессии явился способом

достижения личной цели.

Но

далеко не все цели являются недопустимыми в работе психолога. Большинство из

них вполне удачно сочетаются с профессиональной деятельностью, именно они,

являясь сильным мотивирующим фактором, позволяют работать с полной самоотдачей

и удовольствием. Все дело в осознанности этих целей и в степени, которую их

достижение занимает в деятельности. Например, нет ничего плохого, если в

процессе удачной работы самоуважение консультанта повысилось, но если это

начинает превалировать в работе, и, стремясь сохранить свое самоуважение,

психолог становится неспособным анализировать свои ошибки, это, естественно,

вредит работе. Или, прекрасно, ког

Но

далеко не все цели являются недопустимыми в работе психолога. Большинство из

них вполне удачно сочетаются с профессиональной деятельностью, именно они,

являясь сильным мотивирующим фактором, позволяют работать с полной самоотдачей

и удовольствием. Все дело в осознанности этих целей и в степени, которую их

достижение занимает в деятельности. Например, нет ничего плохого, если в

процессе удачной работы самоуважение консультанта повысилось, но если это

начинает превалировать в работе, и, стремясь сохранить свое самоуважение,

психолог становится неспособным анализировать свои ошибки, это, естественно,

вредит работе. Или, прекрасно, ког

да у психолога есть сильная мотивация помогать людям, но когда он начинает «причинять» добро и «наносить» пользу — это может привести к неспособности клиента разрешить свои проблемы. Интерес к людям может превратиться в назойливое любопытство, а накопление профессионального опыта в отсутствие

эмпатии в работе.

Когда психолог-консультант ясно осознает свои цели, т.е. понимает, что лично он получает в процессе своей профессиональной деятельности, тогда он способен в полной мере реализовывать универсальные цели консультирования, помогая клиенту также осознать свои истинные цели. Таким образом, в пространстве консультирования остается совместная работа над общими целями, а мотивы оказываются той энергией, которая помогает реали

зовать эти цели.

1.5. Проблема ответственности в работе

Проблеме

ответственности в работе психолога-консультанта посвящены многие и многие

статьи и книги по психотерапии и психологическому консультированию (К. Роджерс,

И.Ялом, Р. Мэй, Ю. Алешина, Д. Леонтьев, Р. Кочюнас и др.). Мы не даром

рассматриваем эту важную тему в главе, посвященной основным положениям

консультирования, и в связи с целями консультирования. Отвечая на вопросы: «Для

чего клиент пришел на консультацию?» и «Для чего я работаю с этим клиентом?» —

мы одновременно отвечаем на вопрос о том, кто решает проблему клиента:

консультант, клиент или это совместная работа. А если совместная работа, то

какая степень ответственности лежит на консультанте, а какая — на клиенте?

Можно ли определить эту степень в процентном соотношении?

Проблеме

ответственности в работе психолога-консультанта посвящены многие и многие

статьи и книги по психотерапии и психологическому консультированию (К. Роджерс,

И.Ялом, Р. Мэй, Ю. Алешина, Д. Леонтьев, Р. Кочюнас и др.). Мы не даром

рассматриваем эту важную тему в главе, посвященной основным положениям

консультирования, и в связи с целями консультирования. Отвечая на вопросы: «Для

чего клиент пришел на консультацию?» и «Для чего я работаю с этим клиентом?» —

мы одновременно отвечаем на вопрос о том, кто решает проблему клиента:

консультант, клиент или это совместная работа. А если совместная работа, то

какая степень ответственности лежит на консультанте, а какая — на клиенте?

Можно ли определить эту степень в процентном соотношении?

И. Ялом отмечал, что психологическое содержание понятия «ответственность» означает авторство, т. е. творение человеком своего собственного Я, своего жизненного пути, своей судьбы. Человек всегда выступает создателем своего жизненного контекста (И.Ялом, 1999). Это не касается детей, целиком и полностью зависящих от своих родителей и той среды, в которой они живут. Это также не касается непредсказуемости судьбы, смерти, увечья, болезни детей, потерь и других непредвиденных ситуаций. Здесь мы говорим о том контексте и о той судьбе, которая находится в пределах возможности влияния клиента.

Что заставляет женщину жить 20 лет с мужем, который ее бьет? Что мешает человеку добиться признания в выбранной сфере деятельности? Кто ответствен за постоянные скандалы дома?

Придя на консультацию к психологу, человек чаще всего старается найти ответы на эти вопросы так: «Это судьба-злодейка. Это мой характер. Это мои гены. Это муж-пьяница. Это соседи, начальник, родители, кто угодно, только не я». В таком случае запрос к психологу-консультанту звучит следующим образом: «Сделайте так, чтобы муж меня больше не бил». Или: «Повлияйте на моего ребенка, чтобы он меня слушался». Однако это скорее запросы к гадалке, экстрасенсу или к милиционеру, а не к психологу.

В

последние годы психология все больше и больше входит в нашу повседневную жизнь.

Появилось много популярных книг, которые позволяют людям ориентироваться в

психологических вопросах. Поэтому все чаще и чаще можно встретить не столь

прямой запрос, как: «Сделайте что-нибудь с моим ребенком, мужем, начальником»,

а более мягкий: «Что мне делать, дайте совет, научите, как с ним справляться».

Или: «Подскажите, как мне правильно себя вести, чтобы он (или она) больше не

скандалил». Или даже: «Что со мной не так, почему в моей жизни происходят такие

события, я так много болею, не могу ничего добиться и т.д.». На первый взгляд

может показаться, что человек готов обсуждать собственное поведение, приведшее

к подобной сложной ситуации, однако практика показывает, что клиент будет изо

всех сил стараться переложить ответственность за решение своей проблемы на

консультанта.

В

последние годы психология все больше и больше входит в нашу повседневную жизнь.

Появилось много популярных книг, которые позволяют людям ориентироваться в

психологических вопросах. Поэтому все чаще и чаще можно встретить не столь

прямой запрос, как: «Сделайте что-нибудь с моим ребенком, мужем, начальником»,

а более мягкий: «Что мне делать, дайте совет, научите, как с ним справляться».

Или: «Подскажите, как мне правильно себя вести, чтобы он (или она) больше не

скандалил». Или даже: «Что со мной не так, почему в моей жизни происходят такие

события, я так много болею, не могу ничего добиться и т.д.». На первый взгляд

может показаться, что человек готов обсуждать собственное поведение, приведшее

к подобной сложной ситуации, однако практика показывает, что клиент будет изо

всех сил стараться переложить ответственность за решение своей проблемы на

консультанта.

Причин, порождающих стремление передать ответственность кому-то другому, множество.

Во-первых, это связано со стремлением сохранить самоуважение, аутосимпатию и избежать любых действенных усилий, направленных на изменения внешних условий жизни. Хотелось бы подчеркнуть, что процессы эти глубоко скрыты и не осознаются. Осознание требует известного мужества, так как человек неизбежно сталкивается с некоторыми неприглядными сторонами своего Я. Его уважение и любовь к себе ставятся под угрозу, что невыносимо для людей, воспитывавшихся в дефиците любви и

уважения.

Во-вторых, в процессе принятия ответственности на себя возникает необходимость действовать, совершать реальные поступки, ведущие к изменениям во внешнем мире. Это уже находится в сфере свободы и воли, что очень тяжело для людей, чье детство прошло в атмосфере подавления любых самостоятельных решений и поступков.

Таким образом, сопротивление принятию ответственности лежит в сфере осознания и действия. Поэтому сопротивление может возникать на самых разных этапах консультирования, не только на начальных.

Например, поводом обращения женщины к психологу-консульганту является плохое поведение ребенка дома: капризы, ругань с

матерью, побои младшего брата. Принятие на себя ответственности за решение проблемы означает, во-первых, понимание и анализ своего собственного поведения как во многом провоцирующего подобное поведение ребенка (осознание), во-вторых, изменение своего поведения, например изменение привычек, распорядка дня, или переезд на другую квартиру (действие). Женщина может сопротивляться осознанию, что причина невротического состояния ребенка лежит в ее способе общения с ним, из-за боязни, что тогда окажется, что она плохая мать и не любит своего ребенка (угроза самоуважению и аутосимпатии). Или же она может принять тот факт, что ее поведение оставляет желать лучшего, и даже то, что она плохая мать, но не захочет ничего менять в своем укладе жизни, находя массу отговорок и внешних причин, почему она не может этого сделать (страх перед действием).

Поэтому,

как только консультант почувствует, что на его плечи навалился груз

ответственности, ему следует быть особо внимательным. Каким образом определить,

что клиент передает ответственность психологу? Прежде всего, следует

ориентироваться на ощущения собственного тела. Недаром в обыденном языке

используются такие метафоры, как груз ответственности, тяжелая ответственность,

невыносимая ноша... Это то, что давит на плечи, связывает руки. Второе, на что

следует ориентироваться, — это на чувство неудовлетворенности, раздражения или,

наоборот, радости и воодушевления. Любые сильные чувства должны вызывать

настороженность. Например, в процессе консультирования психолог может

почувствовать гордость за удачный совет или удачное предположение, сильное

ощущение счастья и воодушевления. Это сигнал, что не все идет гладко и следует

подумать над тем, не взял ли психолог на себя слишком много, искренне желая

помочь клиенту.

Поэтому,

как только консультант почувствует, что на его плечи навалился груз

ответственности, ему следует быть особо внимательным. Каким образом определить,

что клиент передает ответственность психологу? Прежде всего, следует

ориентироваться на ощущения собственного тела. Недаром в обыденном языке

используются такие метафоры, как груз ответственности, тяжелая ответственность,

невыносимая ноша... Это то, что давит на плечи, связывает руки. Второе, на что

следует ориентироваться, — это на чувство неудовлетворенности, раздражения или,

наоборот, радости и воодушевления. Любые сильные чувства должны вызывать

настороженность. Например, в процессе консультирования психолог может

почувствовать гордость за удачный совет или удачное предположение, сильное

ощущение счастья и воодушевления. Это сигнал, что не все идет гладко и следует

подумать над тем, не взял ли психолог на себя слишком много, искренне желая

помочь клиенту.

Кроме того, в рассказе клиента о своих трудностях и проблемах хорошо видны способы, которыми он обычно справляется с ними, как он уходит от принятия ответственности за события своей жизни. Смело можно утверждать, что подобным же образом он будет действовать и в ситуации консультирования.

Ирвин Ялом выделил н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы е с п о с о б ы у х о д а от п р и н я т и я о т в е т с т в е н н о с т и за

свои поступки, самочувствие, настроение, болезни, отношения и т.д.: компульсивность, перенос ответственности, отрицание ответственности и избегание автономного поведения.

Одна из самых распространенных защит от сознания ответственности — компульсивность. Она означает, что человек любые свои приносящие вред ему самому или другим людям поступки объясняет наличием некой высшей силы, чем-то, что он не в состоянии контролировать. В описании предшествующего поступку состояния обычно встречаются выражения: «как будто что-то несло само», «пелена на глазах», «не мог противиться этой силе», «не понимаю, как это могло произойти», «ноги сами шли, руки сами тянулись». В консультативном процессе самое часто повторяющееся слово «не знаю». Все э то напоминает ситуацию, когда маленький ребенок, расшалившись и разбив вазу, говорит маме: «Это не я. Это моя рука. Она как взмахнула сама и задела вазу».

В данном случае полезно подробно расспросить клиента о том, что это за сила и как она действует. Описывая абсурдную, например, в случае воровства ситуацию действия руки автономно от разума, клиент начинает видеть несостоятельность подобного объяснения и появляется вероятность того, что он сможет принять ответственность за неприглядный поступок на себя самого.

Еще

одна распространенная защита — перенос ответственности на другого человека. Наиболее

распространенная жалоба звучит примерно так: «Если бы не он (она), я бы уже

давно сделал (научился, достиг, отказался и т.д.)». Клиент может долго

рассказывать, как он хочет что-то изменить или от чего-то отказаться, но всегда

этому мешает кто-то из друзей, родных, сослуживцев: «Я бы уже давно вышла на

работу, но мой ребенок совершенно не умеет сам делать уроки». В рассказе такого

клиента отсутствуют любые попытки анализа своих поступков или состояний. Он не

делает заданий, не наблюдает за собой, не размышляет от сессии к сессии о том,

что обсуждалось на встречах. Объяснения могут быть разными: отсутствие времени,

плохое самочувствие, важность других дел. Придя на консультацию, он просто

описывает все, что произошло с ним за прошедшее время, и ждет от консультанта

указаний, объяснений и советов.

Еще

одна распространенная защита — перенос ответственности на другого человека. Наиболее

распространенная жалоба звучит примерно так: «Если бы не он (она), я бы уже

давно сделал (научился, достиг, отказался и т.д.)». Клиент может долго

рассказывать, как он хочет что-то изменить или от чего-то отказаться, но всегда

этому мешает кто-то из друзей, родных, сослуживцев: «Я бы уже давно вышла на

работу, но мой ребенок совершенно не умеет сам делать уроки». В рассказе такого

клиента отсутствуют любые попытки анализа своих поступков или состояний. Он не

делает заданий, не наблюдает за собой, не размышляет от сессии к сессии о том,

что обсуждалось на встречах. Объяснения могут быть разными: отсутствие времени,

плохое самочувствие, важность других дел. Придя на консультацию, он просто

описывает все, что произошло с ним за прошедшее время, и ждет от консультанта

указаний, объяснений и советов.

В работе с таким способом зашиты следует постоянно спрашивать клиента, что он сам думает по поводу сложившейся ситуации, как, по его мнению, его поступки отражаются на окружающих, что будет, если тот, на кого он жалуется, вдруг перестанет делать то, что он обычно делает, или, наоборот, начнет делать то, что от него хотят. Как тогда будет складываться его жизнь и что тогда он предпримет?

Другой способ предусматривает фантазии на тему «самого ужасного ужаса», который может произойти, если клиент вопреки поведению другого человека начнет делать то, что хочет сам, или перестанет делать то, что его напрягает. Например, мама пойдет работать несмотря на то, что ее ребенок, по ее словам, не может сам делать уроки. Или жена уйдет от мужа, который ее бьет. Или отец

перестанет следить за своей 16-летней дочерью, когда она гуляет с мальчиками.

Если

довести фантазию действительно до «самого ужасного ужаса», то окажется, что

этим ужасом оказываются собственные проблемы, которые человек не хочет видеть и

от которых прячется за реальные или выдуманные проблемы другого человека. Так,

в случае с ребенком, который не делает уроки сам, фантазией может быть то, что

ребенок будет учиться только на двойки, в результате чего он не поступит в

институт, не получит хорошее образование и закончит жизнь в придорожной канаве.

Стоит отметить, что в подобных фантазиях нет места собственной свободной воле

другого человека. Все преподносится таким образом, как будто жизнь и

благополучие другого человека целиком и полностью зависят от клиента и только

благодаря его неусыпной и каждодневной заботе другой человек до сих пор жив и

здоров.

Если

довести фантазию действительно до «самого ужасного ужаса», то окажется, что

этим ужасом оказываются собственные проблемы, которые человек не хочет видеть и

от которых прячется за реальные или выдуманные проблемы другого человека. Так,

в случае с ребенком, который не делает уроки сам, фантазией может быть то, что

ребенок будет учиться только на двойки, в результате чего он не поступит в

институт, не получит хорошее образование и закончит жизнь в придорожной канаве.

Стоит отметить, что в подобных фантазиях нет места собственной свободной воле

другого человека. Все преподносится таким образом, как будто жизнь и

благополучие другого человека целиком и полностью зависят от клиента и только

благодаря его неусыпной и каждодневной заботе другой человек до сих пор жив и

здоров.

Если довести в фантазии «самый ужасный ужас» до конца и спросить, что тогда будет с мамой, если ее сын не поступит в институт, то может оказаться, что этот ужас кроется в самооценке матери, в ее страхе быть «плохой матерью». Либо это проблема самоактуализации или социальной адаптации, или еще что-нибудь, связанное непосредственно с личными проблемами, которые тщательно скрываются как от других людей, так и от самого себя.

Признать, что проблема на самом деле не только и не столько в другом человеке, а в самом себе, означает принять ответственность за свою жизнь, а значит, и необходимость что-то менять. Или, по крайней мере, отдавать себе отчет в том, что происходит с окружающими людьми и с ним самим.

На самом деле осознание уже ведет к изменениям, человек не будет меняться до тех пор, пока он уверен, что в его неудовлетворительной ситуации виноват кто-то другой или обстоятельства. Как только человек видит, что ему не на кого больше сваливать груз неудач или плохого самочувствия, он становится перед необ

ходимостью делать выбор: жить так, как он жил до сих пор, или начать менять что-то в своей жизни. Следует помнить, что на самом деле это очень трудный шаг, поскольку, как отмечал И. Ялом, сознанию ответственности всегда сопутствует страх отсутствия почвы, когда уже знаешь, что по-прежнему жить невозможно, но еще не знаешь, как жить по-новому.

Следующее избегание сознания ответственности называется отрицание ответственности. Оно выражается в том, что клиент представляет себя в виде невинной жертвы событий или убежден в потере контроля над собой.

Когда клиент освещает события односторонне, описывая себя в роли невинной жертвы, даже не догадываясь о том, что подвигло

других людей поступать подобным ужасным образом, следует от26

метить для себя, что, вероятно, подобным же образом клиент будет вести себя с психологом-консультантом. То есть в какой-то момент клиент будет пытаться спровоцировать ситуацию, где консультант выступит в роли преследователя, или палача, или несправедливого судьи в зависимости от ситуации, которую клиент предъявляет для рассмотрения. Главное для клиента — получить подтверждение тому, что он не виноват в сложившихся обстоятельствах, что его поступки всегда отличаются искренностью и открытостью, за что он неизбежно расплачивается, так как другие нечестные люди этим пользуются.

Приведем

пример того, как можно попасться на провокацию невинной жертвы и как это может

отразиться на дальнейшей работе психолога-консультанта. Пример взят из практики

работы в школе, куда пришел еще неопытный консультант, не очень хорошо

разбирающийся в специфике организационных отношений и искренне желающий помочь

каждому, кто к нему обращался за помощью. В данном конкретном случае дело

осложнялось еще и тем, что это был первый случай обращения к

психологу-консультанту учителя по поводу своих собственных проблем, а не

проблем учеников.

Приведем

пример того, как можно попасться на провокацию невинной жертвы и как это может

отразиться на дальнейшей работе психолога-консультанта. Пример взят из практики

работы в школе, куда пришел еще неопытный консультант, не очень хорошо

разбирающийся в специфике организационных отношений и искренне желающий помочь

каждому, кто к нему обращался за помощью. В данном конкретном случае дело

осложнялось еще и тем, что это был первый случай обращения к

психологу-консультанту учителя по поводу своих собственных проблем, а не

проблем учеников.

На первой консультации Ирина рассказывала о том, как тяжело ей пришлось в жизни, когда она осталась одна с маленьким ребенком на руках в чужом городе без родных и друзей, как она вынуждена была работать уборщицей, имея высшее образование, как много она натерпелась, живя со свекровью и мужем, который всегда был на стороне своей матери. На данной консультации основное время было отведено исповеди женщины, ее описанию собы

тий и установлению доверия. Поскольку описывались события из прошлого, консультант не стал заострять внимание на этих собы

тиях, а просто слушал, изредка задавая уточняющие вопросы. Во время консультации клиентка неоднократно касалась вопроса конфиденциальности, высказывая опасение, что информация личного характера может дойти до других людей или до начальства, чего ей очень не хотелось. На этой встрече консультант принял версию клиентки, что все несчастные события, произошедшие в семейной жизни Ирины, явились результатом несправедливого отношения к ней мужа и свекрови.

Консультант неоднократно предпринимал попытки связать пошлые события с теперешними проблемами Иры, однако Ирина уходила от ответа на вопросы о том, что на самом деле она хотела бы получить от консультации и конкретно от психолога. Консультант посчитал, что заключение контракта на оказание помощи можно оставить на следующий раз. Подобное случается в практике, когда человеку нужно выговориться, прежде чем он сможет более или менее четко обозначить свой запрос.

Однако на второй встрече речь пошла, как ни странно, не о личных проблемах, а о ситуации на работе, т. е. в школе. Ирина начала рассказ о гонениях со стороны ее непосредственной начальницы. Ситуация описывалась схожим образом: Ирина выступала в роли невинной жертвы, а ее начальница в роли несправед

ливого гонителя. Здесь психолог-консультант совершил серьезную ошибку, также приняв на веру все, что Ира рассказывала о своей начальнице и о ситуации гонений. Он не стал уточнять и анализировать роль самой Ирины в сложившейся ситуации, а начал разбирать способы выхода из конфликта. Ирина ушла очень довольная, консультант тоже остался доволен своей работой.

Однако когда на следующий день он пришел на работу, его тут же пригласили в кабинет директора, где находилась начальница Ирины. Консультанту высказали претензию, что он разжигает конфликты в школе, что ситуация вражды Ирины с начальницей тянется давно и была замята ценой больших усилий, а из-за вмешательства психолога эта вражда вспыхнула вновь. Консультанта настоятельно попросили больше не вмешиваться в дела, о которых он не имеет ни малейшего представления. Оказалось, что Ирина, приняв молчание психолога-консультанта за полное одобрение своих действий, стала рассказывать всем учителям и начальству, что психолог одобрил ее поведение, считает ее абсолютно правой и осуждает поведение ее начальницы.

Психолог-консультант почувствовал, что его подставили, разозлился и не смог сдержать своей досады при встрече с Ириной. Как можно догадаться, Ирина почувствовала себя оскорбленной и несправедливо обиженной, так как она доверилась психологу, а он ее не только не понял, но и обидел. Таким образом, ситуация повторилась.

Следует

помнить, однако, что «невинная жертва» действует неосознанно, не понимая и не

видя своего участия в инициации дурного к себе отношения. Она искренне считает

себя правой и искренне недоумевает, что такое происходит с людьми. В работе с

подобным клиентом следует использовать циркулярные вопросы, предусматривающие

раскручивание всей цепочки событий с участием всех действующих лиц. Главное

всегда помнить, что ничего во взаимодействии не бывает просто так, ничего не

берется из ничего. Где-то есть пусковой механизм, который приводит ситуацию в

движение. Задача — найти этот пусковой механизм и увидеть ситуацию в ее

истинном свете, где каждый из участников вносит свой вклад.

Следует

помнить, однако, что «невинная жертва» действует неосознанно, не понимая и не

видя своего участия в инициации дурного к себе отношения. Она искренне считает

себя правой и искренне недоумевает, что такое происходит с людьми. В работе с

подобным клиентом следует использовать циркулярные вопросы, предусматривающие

раскручивание всей цепочки событий с участием всех действующих лиц. Главное

всегда помнить, что ничего во взаимодействии не бывает просто так, ничего не

берется из ничего. Где-то есть пусковой механизм, который приводит ситуацию в

движение. Задача — найти этот пусковой механизм и увидеть ситуацию в ее

истинном свете, где каждый из участников вносит свой вклад.

Отрицание ответственности из-за «потери контроля» над собой является одним из самых мощных и с трудом поддающихся осознанию защитных механизмов. Поведение в этом случае отличается неадекватными абсурдными поступками, сопровождающимися очень сильными эмоциональными проявлениями (истерическими припадками): криками, слезами, воем, стонами и т.д.

Отличительной особенностью подобного способа избегания ответственности является то, что такие припадки начинаются и заканчиваются внезапно и сила их протекания не соответствует тяжести предшествующего события.

Например, в ответ на слабый протест ребенка о том, что ему не хочется сейчас идти гулять, мать может жестоко избить ребенка, объясняя впоследствии свой дикий поступок тем, что на нее нашло помрачение и что она не помнит того, что делала.

На

самом деле потеря контроля тщательно контролируется: припадки заканчиваются так

же внезапно, как и начинаются, в противном случае следует говорить о

необходимости психиатрического обследования. Припадки никогда не возникают в

неблагоприятной для этого обстановке, т.е. когда нет должного к ним внимания

или когда о них не будет известно другим близким людям. Кроме того, их

«внезапность» можно с известной долей предсказать: каждый такой случай потери

контроля преследует вполне определенную цель, человек получает некое вознаграждение

(вторичную выгоду) от своего поведения. Так, в случае с матерью, избивающей

своего ребенка, вторичной выгодой для нее было то, что муж не уходил из семьи,

несмотря на то что уже давно решил развестись: его удерживал страх за ребенка,

ведь жена не отвечает за свои поступки. В данном случае легко можно было

проследить учащение случаев избиения ребенка при малейшей угрозе ухода мужа:

если он задерживался, если ему звонила какая-нибудь женщина, если он вновь

заводил разговор о разводе. Принять ответственность за свое поведение значило

бы для этой женщины осознать, что она использует ребенка для решения своих

проблем с мужем, а следовательно, поступает ужасно, и ей нет оправдания.

Сваливая все на потерю контроля, она отмежевывается от своего участия в

процессе избиения.

На

самом деле потеря контроля тщательно контролируется: припадки заканчиваются так

же внезапно, как и начинаются, в противном случае следует говорить о

необходимости психиатрического обследования. Припадки никогда не возникают в

неблагоприятной для этого обстановке, т.е. когда нет должного к ним внимания

или когда о них не будет известно другим близким людям. Кроме того, их

«внезапность» можно с известной долей предсказать: каждый такой случай потери

контроля преследует вполне определенную цель, человек получает некое вознаграждение

(вторичную выгоду) от своего поведения. Так, в случае с матерью, избивающей

своего ребенка, вторичной выгодой для нее было то, что муж не уходил из семьи,

несмотря на то что уже давно решил развестись: его удерживал страх за ребенка,

ведь жена не отвечает за свои поступки. В данном случае легко можно было

проследить учащение случаев избиения ребенка при малейшей угрозе ухода мужа:

если он задерживался, если ему звонила какая-нибудь женщина, если он вновь

заводил разговор о разводе. Принять ответственность за свое поведение значило

бы для этой женщины осознать, что она использует ребенка для решения своих

проблем с мужем, а следовательно, поступает ужасно, и ей нет оправдания.