Электронный журнал

Управляем воспитательным процессом

Проектирование профилактической работы с трудными подростками в образовательной организации

Кудинова С.В.

ст. преподаватель кафедры педагогики, психологии и управления образовательными

системами КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской

области"

Программа мониторинга "Трудный подросток".

|

|

|

|

|

Методические рекомендации к построению проекта «Трудный подросток» будут опубликованы в следующем номере. |

||

Отклоняющееся от нормы поведение детей — одна из центральных психолого-педагогических проблем.

Подростки и молодежь нуждаются сегодня в особой заботе государства, в помощи со стороны воспитателей и наставников, повышается значение воспитательной и психологической работы в образовательных организациях (далее — ОО).

Рассмотрим программу мониторинга, разработанную в КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» (далее — ИРО Кировской области). Данный мониторинг призван оценить масштабы и характер проблемы в регионе (Кировская область), проанализировать особенности и меру эффективности деятельности ОО, направленную на профилактику отклоняющегося поведения детей и подростков.

В отечественной психолого-педагогической литературе проблемы, посвященные девиантному поведению, связаны главным образом с трудными детьми и подростками, которые представляют собой группу повышенного социального риска. В науке существует несколько понятий, характеризующих эту группу:

· «трудновоспитуемый ребенок» ( Ю.В. Гербеев, Н.Н. Верцинская, А.И. Кочетов);

· «трудный подросток» ( С.А. Беличева, Л.М. Зюбин);

· «педагогически запущенный ребенок» ( Г.П. Медведев, О.В. Свиридов);

· «социально-педагогически запущенный ребенок» ( И.А. Невский);

· «подросток с асоциальным поведением» ( В.Ф. Володько, И.А. Фурманов);

· «подросток с отклоняющимся поведением» ( В.Н. Кудрявцев).

Термин социальное отклонение означает поведение индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего они и нарушаются. В эту группу попадают: преступники, отшельники, святые, гении, художники-новаторы, убийцы.

Социальные отклонения могут иметь для общества двоякое значение. Позитивные — служат средством, механизмом развития системы, повышения уровня ее организованности, устраняя устаревшие стандарты поведения. Негативные — дезорганизуют систему ( Я.И. Гилинский).

Виды социальных отклонений ( К.Ю. Добрин):

· корыстной направленности (хищения, кражи, спекуляции — в основе материальная выгода),

· агрессивной ориентации (оскорбления, хулиганство, побои, убийство — направлены против личности),

· социально-пассивного типа (уклонение от учебы, бродяжничество, употребление алкоголя, наркотиков, токсических средств, погружение в мир иллюзий, разрушающих психику, самоубийство — уход от активной общественной жизни, уклонение от своих гражданских обязанностей и долга, нежелание решать как личные, так и социальные проблемы).

Виды социальных отклонений ( Г.И. Забрянский):

· невыполнение социальных обязанностей;

· нарушение норм морали;

· нарушение норм права (не уголовного);

· нарушение уголовного закона.

Девиантное поведение — система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. Отклоняющееся — это и есть девиантное поведение.

Виды девиантного поведения:

· непротивоправное (уголовно ненаказуемое, собственно девиантное);

· преступное (делинквентное, уголовно наказуемое);

· криминальное (противоправный поступок, который по достижении возраста уголовной ответственности служит основанием для возбуждения уголовного дела).

Д. Гиббонс и Дж. Джоунс выделяют:

· мнимую девиантность (вынужденное отклонение в поведении — подросток вынужден украсть, чтобы поесть);

· истинную девиантность.

Поведение таких подростков отличается рядом особенностей:

· недостаточностью жизненного опыта и низким уровнем самокритики;

· отсутствием всесторонней оценки жизненных обстоятельств;

· повышенной эмоциональной возбудимостью, импульсивностью;

· двигательной и вербальной активностью;

· внушаемостью;

· обостренностью чувства независимости;

· стремлением к престижу в референтной группе;

· негативизмом;

· неуравновешенностью возбуждения и торможения.

При оптимальных условиях воспитания указанные особенности подростков могут быть нейтрализованы соответствующей социально-положительной деятельностью, при неблагоприятных — эти особенности «катализируют» вредные влияния, приобретают негативную направленность.

Динамизм психической деятельности подростка в одинаковой мере делает его податливым как в сторону социально-позитивных, так и в сторону социально-негативных влияний. В силу этих обстоятельств ряд авторов предлагают различать «первичную» и «вторичную» девиацию.

Первичная девиация — ненормативное поведение, имеющее различные причины («бунт» подростка, стремление к самореализации, которые почему-либо не осуществляются в рамках нормативного поведения).

Вторичная девиация — подтверждение (вольное или невольное) того ярлыка, которым общество отметило ранее имевшее место поведение.

Д.И. Фельдштейн утверждал, что самоутверждение подростка может иметь социально-полярные основания — от подвига до правонарушения.

И.С. Кон отмечал, что стремление к лидерству и престижности как поиск самоутверждения может нанести серьезный урон самосознанию, порождать честолюбие, неадекватность самооценки личностных свойств, противоречивость во взаимоотношениях с окружающими.

На поведение подростка оказывает влияние и складывающаяся «система отношений» ( В.Н. Мясищев), особенности взаимоотношений с учителями, их положение в классе, психологическая атмосфера в школе, отношение к обучению, классу, самой школе, своим сверстникам, своему будущему, жизненным целям ( А.Е. Личко).

На значимость для подростка принадлежности к неформальным группам, к асоциальным и антисоциальным компаниям, руководимым правонарушителями, его социально-статусного положения в микросоциальных, социометрических исследованиях указывают Я.Л. Коломинский и другие авторы.

По данным А.В. Мудрика и И.С. Кона, типичными чертами подростков являются стремление к новизне, к оригинальности поведения ( в т. ч. и отклоняющегося), желание понимать, бороться, достигать, утверждаться, пытаться изменить существующую систему оценок и взглядов, принятых в среде ближайшего окружения. Это становится почвой для девиантного поведения. Следует отметить, что особенности личности подростка оказываются противоречивыми. Например, потребность в аффилиации не исключает любви и тяготения к одиночеству; доверительность в общении с друзьями сочетается со скрытностью в общении с родителями; тенденции к самоутверждению, постоянный интерес к оценке своих качеств другими переплетается с напускным равнодушием к оценке себя взрослыми и сверстниками.

|

Девиантные действия выступают: • в качестве средства достижения значимой цели; • как способ психологической разрядки, замещения блокированной потребности и переключения деятельности; • как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и самоутверждении (в этом случае девиантное поведение непосредственно связано с " Я-концепцией» личности подростка). |

Ю.А. Клейберг определил девиантное поведение как специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним. Для этого используются собственные приемы самовыражения: слэнг, стиль, символика, мода, манеры, поступок и т. п.

Отклоняющееся поведение несовершеннолетних является результатом взаимодействия двух факторов: влияния среды и уровня социализации личности. Низкий уровень социализации личности подростка характеризуется неразвитостью свойств субъекта общения, деятельности и самосознания и соответствующей им неадекватной активностью во взаимодействии с окружением. Эти особенности переживаются подростком как особый образ «Я» и выражаются в неадекватной самооценке и неудовлетворенности.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко выступают следующие особенности:

· высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

· импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию;

· кратковременность реакций с критическим выходом;

· низкий уровень стимуляции;

· недифференцированная направленность реагирования;

· высокий уровень готовности к девиантным действиям.

Девиантные подростки часто обнаруживают ряд свойств, свидетельствующих о значительных эмоциональных нарушениях. Они, как правило, импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что затрудняет их общение с окружающими и создает значительные трудности с точки зрения их воспитания. Для девиантных подростков характерны тревожность, дефектность ценностной системы (особенно в области целей и смысла жизни).

К средовым факторам относятся неправильные отношения в семье, ошибки в школьном воспитании, изоляция от товарищей и др. Сама ОО представляет собой определенную среду, которая может провоцировать любое поведение личности. Каждая школа характеризуется определенными отношениями между обучающимися, обучающимися и учителями, учителями и администрацией. Эта система отношений, весь уклад школьной жизни являются весьма значимым фактором формирования социального поведения обучающихся.

По данным исследований, противоправное поведение возникает не вдруг, ему предшествует серия поступков, которые расцениваются как аморальные, антиобщественные и которые говорят о деформации личности подростка.

Выделяют следующие стадии развития отклоняющегося поведения:

1. Неодобряемое поведение, эпизодически наблюдаемое у большинства детей и подростков, связанное с шалостями, озорством, непослушанием, непоседливостью, упрямством и т. д.

2. Порицаемое поведение, вызывающее более или менее резкое осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, лживости, нечестности).

3. Девиантное поведение, основу которого составляют нравственно отрицательные действия и поступки (нечестность, лживость, притворство, ложь, лицемерие, эгоизм, эгоцентризм, конфликтность, агрессивность, кражи и т. д.), принявшие характер систематических или привычных.

4. Предпреступное поведение, которое несет в себе зачатки криминального и деструктивного поведения — эпизодические умышленные нарушения норм и требований, регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе: хулиганство, избиения, вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых правил поведения и т. д.

5. Противоправное и преступное поведение, основу которого составляют различные правонарушения и преступления.

Данные, довольно условные, этапы обычно сменяют друг друга, составляя определенную линию развития. В некоторых случаях противоправное поведение может возникнуть внезапно у подростка, который ранее проявлял себя лишь с положительной стороны. Это может быть результатом сильного влияния извне, случайного стечения обстоятельств, психологических стрессов и других патогенных факторов. Но в большинстве случаев оно лишь следствие длительно действующих неблагоприятных факторов, таких, как систематическая неуспеваемость, отчуждение в семье, школьном коллективе, психологический дискомфорт, ведущих к психологической дестабилизации, дезориентации, дезадаптации личности в окружающей ее микросреде.

Многие дети к моменту поступления в школу уже имеют различные отклонения от нормы в своем психическом и физическом развитии, что обусловлено как биологическими факторами (повреждение генетического аппарата, родовые травмы, асфиксии, бытовые травмы и болезни), так и социальными (плохое питание, неустроенность быта) и педагогическими (серьезные недостатки, ошибки, просчеты воспитания в семье, дошкольных учреждениях). Все эти группы факторов сочетаются. В результате, поступив в школу, такие дети начинают испытывать серьезные трудности в адаптации к усложняющимся по мере перехода из класса в класс требованиям. Низкая адаптация обуславливает неадекватные поведенческие реакции, вместо адаптации происходит дезадаптация. Она может проявляться трояко: в формировании устойчивых стереотипов отклоняющегося и асоциального поведения; в формировании патологических черт характера; в деформации системы отношений данного несовершеннолетнего с окружающими его людьми.

Особенности младшего подросткового возраста определяют и особенности отклоняющегося поведения, которые в основном связаны с невыполнением подростком своих социальных обязанностей. Вместе с тем, хотя и редко, уже встречается и поведение, связанное с нарушением норм морали (курение, употребление спиртного и т. п.). В этом возрасте впервые кража становится достаточно распространенным явлением. Нарушение норм морали и права совершается подростком почти всегда в группе. Единоличное антиобщественное поведение в этом возрасте — явление исключительно редкое.

Механизм формирования антиобщественного поведения младшего подростка (11–13 лет) может быть описан следующим образом. В пятом классе снижается успеваемость. Плохая учеба влечет за собой три рода конфликтов: между подростком и учителем; подростком и классом; подростком и родителями. Если конфликты вовремя не разрешены, ребенок оказывается вне основных социальных коллективов. Но особенности этого возраста таковы, что он не может находиться в изоляции. Подросток ищет группу сверстников, в которых он был бы равным, и находит ее среди тех, кто находится в таком же положении. Так формируется отрицательная группа подростков. В ней действуют уже другие, нежели в школьном коллективе или семье, способы самоутверждения — от курения и мелких краж до употребления спиртного и избиения «отличников».

Переход от младшего к старшему подростковому возрасту (14–15 лет) сопровождается рядом изменений. Свобода действия, независимость, поиск самого себя, стремление к популярности, потребность что-то значить, высокий уровень самолюбия — основные характеристики на данном этапе развития личности. Существенно изменяется отношение к коллективу и друзьям. В коллективе старший подросток стремится добиться большей степени автономии, чем поддержки, для него гораздо важнее утвердиться в собственном мнении, чем во мнении других, достойно выглядеть в собственных глазах, а не в глазах окружающих. Особенностью подростков данного возраста является потребность гордиться своими родителями, поэтому одной из основных причин семейных конфликтов является разочарование в родителях. Следствием описанных особенностей являются изменения в интенсивности и содержании отклоняющегося поведения. Его формы связаны с нарушением норм морали и права. Значительно чаще обнаруживаются смешанные и сложные вариации отклоняющегося поведения.

Следующую стадию развития личности — юность (16–17 лет) — определяют как период перехода от детства к взрослости. Впервые обретается автономия от семьи и других формальных коллективов и приобретает большое значение дружба. Несовершеннолетние часто попадают в конфликтные ситуации. В результате несоответствия требований жизни и знания реальной обстановки возникает противоречие между ожиданиями и действительностью, завышенным уровнем потребностей и ограниченными возможностями их удовлетворения. Такие противоречия могут повлечь неудовлетворенность учебой, трудом, отношениями в семье, следствием чего являются конфликтные ситуации, которые могут привести к преступному поведению.

Этот возрастной контингент совершает большинство всех преступлений несовершеннолетних. Для него характерны сложные формы отклоняющегося поведения, выше уровень распространения курения, употребления алкоголя, наркотических веществ, половой распущенности. Чаще совершаются агрессивные преступления: тяжкие телесные повреждения, изнасилования, насильственные формы изъятия имущества. По сравнению с подростками, 16-17-летние в большем количестве случаев совершают преступления единолично.

В советской педагогике сформировалось три основные концепции воспитания «трудных» подростков.

Рефлексологическая педагогика. Трудность воспитания видится в плохих рефлексах ребенка. Личность — это совокупность условных и безусловных рефлексов, биологический организм, описываемый схемой «стимул — реакция». Представители данного подхода изучали модели поведения «трудного подростка» и искали систему педагогических стимулов, регулирующих поведение. Само воспитание сводилось к упорядочению реакций ребенка, к накоплению полезных условных рефлексов, переходящих в привычку. Представители: И.А. Арямов, Е.А. Аркин, В.М. Бехтерев, А.А. Дернова-Ермоленко. Теория была подвергнута критике и в 1931 г. запрещена.

Биосоциальная педагогика. Сформировалась в начале века и достигла расцвета к 20-м гг. В рамках данной теории существовало множество течений, которые в разной степени придавали значение социальным и биологическим факторам в становлении девиантного поведения и перевоспитания трудных подростков. Представители: П.П. Блонский, А.Б. Залкинд, А.Г. Калашников, Н.И. Озерецкий, В Н. Мясищев, Г.А. Фортунатов и др. В рамках данного течения разработано и введено в науку понятие социальной активности личности, деятельности, сотрудничества. Разработаны различные типологии трудных подростков, учитывающие влияние среды, наследственности, психики и соматики подростка, его эмоциональность и черты характера.

Микросоциальная концепция. Коллектив рассматривается как звено, связующее личность и общество. Воздействие среды на личность определяется нормами коллектива. Обладая социальной активностью, личность способна, в свою очередь, преобразовывать коллектив. Представители: А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, И.В. Ионин, М.М. Пистрак, С.Т. Шацкий, М.С. Погребинский. Они предлагали использовать коллектив как инструмент перевоспитания «трудных подростков». Главная задача воспитателя — формировать коллектив и организовать сотрудничество в нем проблемного ребенка с другими.

Мониторинг «Трудный подросток» необходим для разработки научно-методического обеспечения профилактической деятельности ОО, совершенствования содержания повышения квалификации педагогических работников по данной проблеме. Его результаты должны стать основанием для принятия управленческих решений по активизации профилактической деятельности в том или ином направлении, по определению приоритетов в профилактике.

Цель мониторинга: количественная и качественная оценка представленности в ОО области категории «детей группы риска» для последующей разработки научно-методического обеспечения профилактической деятельности ОО, а также для совершенствования содержания повышения квалификации педагогических работников по данной проблеме.

Задачи:

· Определить количество детей «группы риска» в ОО области.

· Выявить особенности категории детей «группы риска».

· Проанализировать наиболее типичные для региона причины возникновения данной категории школьников.

· Проанализировать состояние профилактической деятельности в ОО.

· Описать критерии эффективной профилактической деятельности и выявить результативный передовой опыт ОО в работе с данной категорией школьников.

Объект мониторинга — условия, процесс и результат профилактики девиантного поведения детей в ОО области. При этом под результатом мы понимаем сокращение количества «детей группы риска». Условия профилактики связаны с образовательной средой в целом и предполагают комплексный подход в решении данной проблемы, т. е. с привлечением различных специалистов (педагогов, дефектологов, психологов, медицинских работников, социальных педагогов).

Оценка качества профилактики девиантного поведения как процесса предполагает анализ качества комплексно-целевых программ в ОО, в рамках которых осуществляется:

· ранняя профилактика девиантного поведения;

· профилактика, основанная на разнообразии методов и средств;

· работа с различными группами школьников данной категории в рамках специальных психологических развивающих программ;

· выявление и учет школьников, требующих особого педагогического внимания, в т. ч. определение детей «группы риска» по фактору семейного неблагополучия;

· анализ причин отклонения в поведении;

· определение и реализация мер, направленных на коррекцию поведения и связанных с системой отношений внутри ОО («ученик — учитель», «ученик — ученик»);

· определение и реализация мер по коррекции поведения, связанных с «внешкольными» факторами (отношения в семье, отношение к ребенку в семье, материальное положение семьи, контакты с криминальными группами и т. д.);

· определение и реализация мер по коррекции поведения, связанных с вовлечением обучающихся в социально ценные виды деятельности (дополнительное образование, спорт, общественная работа и социальные проекты);

· реализация комплексного подхода в профилактике при определении функционала каждого специалиста в общей деятельности;

· оценка промежуточных результатов профилактической деятельности;

· специальная подготовка педагогических работников в той или иной области профилактики и стимулирование со стороны администрации такого профессионального роста;

· деятельность в русле разнообразных профилактических направлений (от одного профилактического направления, например профилактика пивного алкоголизма, до широкого спектра различных нарушений психологического здоровья школьников);

· охват школьников профилактической деятельностью.

|

№ |

Меры и мероприятия |

Ответственные |

|

1. Разработка теоретических оснований и программы мониторинга |

||

|

1.1 |

Разработка теоретических оснований мониторинга |

Кафедра педагогики, психологии и управления образовательными системами ИРО Кировской области |

|

1.2 |

Разработка программы мониторинга |

|

|

1.3 |

Разработка диагностического инструментария и форм отчетности |

|

|

1.4 |

Рассылка в районы и индивидуальные консультации ответственных за проведение мониторинга на местах |

|

|

2. Проведение первого среза мониторинга |

||

|

2.1 |

Сбор данных по ОО |

Ответственный за проведение мониторинга в ОО |

|

2.2. |

Обобщение результатов мониторинга по району (городу) |

Ответственный за проведение мониторинга в районе (городе) |

|

2.3. |

Сообщение результатов на кафедру педагогики, психологии и управления образовательными системами ИРО Кировской области |

|

|

3. Обобщение результатов мониторинга |

||

|

3.1 |

Обработка результатов мониторинга по Кировской области и подготовка аналитических материалов |

Кафедра педагогики, психологии и управления образовательными системами ИРО Кировской области |

|

3.2 |

Подготовка методических рекомендаций по организации и проведению профилактики в ОО |

|

|

3.3 |

Разработка программы повышения квалификации психологов образования по работе с детьми и подростками «группы риска» и/или совершенствование имеющихся программ |

|

|

3.4 |

Разработка программы повышения квалификации классных руководителей по работе с детьми и подростками «группы риска» и/или совершенствование имеющихся программ |

|

|

3.5 |

Разработка программы спецкурса повышения квалификации руководителей ОО и заместителей директоров по воспитательной работе по проблемам организации профилактической деятельности и оказанию психолого-педагогической поддержки детей и подростков «группы риска» и/или совершенствование имеющихся программ |

|

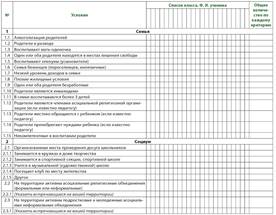

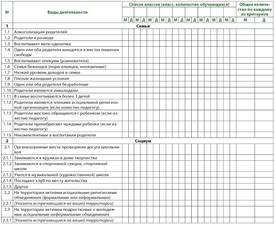

1. Для проведения мониторинга используются формы № 1–9 (приложения 1–9).

Формы № 1, 3, 4 предназначены для фиксации и обобщения сведений о количестве обучающихся, имеющих различные формы проблемного поведения.

Формы № 5, 6, 7 — для фиксации и обобщения сведений сведения об условиях воспитания и развития детей.

Формы № 8, 9 — для фиксации и обобщения сведений о содержании и направлениях профилактики в ОО.

Форма № 2 — комплексного содержания. Заполняется родителями.

2. Мониторинг проходит по уровням.

Первый уровень. Данные сдают классные руководители. Они заполняют формы № 1, 5 («Карты класса»). При затруднении классный руководитель предварительно просит родителей заполнить форму № 2. Никаких дополнительных опросов детей или родителей проводить не следует.

Второй уровень. Ответственный за проведение мониторинга в ОО собирает формы № 1, 5 у классных руководителей и заполняет на основе них формы № 3, 6 («Общие сведения по школе»). Дополнительно делается анализ профилактической деятельности в ОО и заполняется форма № 8.

Третий уровень. Ответственный за проведение мониторинга в районе (городе) собирает по ОО формы № 3, 6, 8. На основе представленных материалов он заполняет формы № 4, 7, 9 («Сводные таблицы») и направляет их на областной уровень.

Формы № 4, 7, 9 необходимо заверить как исходящий документ.

Формы № 4, 7, 9 направляются на кафедру педагогики, психологии и управления образовательными системами ИРО Кировской области.

Инструкция по заполнению таблицы: карта класса имеет 2 формы: для аналитической работы классного руководителя и для подачи сведений лицу, ответственному за проведение мониторинга и обобщение результатов по классам в данной ОО.

Напротив каждой фамилии классный руководитель делает отметку о наличии того или иного критерия проблемного поведения обучающегося. Затем он подсчитывает количество обучающихся по каждому критерию и заполняет последний столбик. После этого данные переносятся в форму 1.2 и сдаются для обобщения результатов по школе.

Если при заполнении таблицы классный руководитель обнаружит, что он не владеет достаточной информацией о каждом ребенке по отдельным критериям, то можно воспользоваться Анкетой для родителей (форма 2). Анкетирование проводится анонимно. Результаты ответов родителей суммируются с данными учителя без соотнесения с именами обучающихся. Опрашивать детей не рекомендуется.

Класс _____________

Класс _______________

Количество обучающихся в классе _______________

Заполнил классный руководитель _____________________________ (Ф. И. О.)

Инструкция по заполнению анкеты: Уважаемые родители! Мы просим вас принять участие в исследовании, которое направлено на выявление проблем в поведении обучающихся в целях совершенствования воспитательной работы в ОО. Анкетирование проводится анонимно, просим вас быть искренними. Сделайте отметку в третьем столбце напротив описания поведения, которое наблюдается у вашего ребенка.

Инструкция по заполнению таблицы: ответственный за проведение мониторинга анализирует таблицы (форма 1.2), сданные классными руководителями, и заносит сведения в общую таблицу (форма 3). Необходимо разнести данные по мальчикам и девочкам по столбцам, обозначенным буквами М и Д. Форма 3 сдается ответственному за мониторинг в районе/городе (округе). Следует обратить особое внимание на то, что наименование ОО в форме 3 не упоминается. Сведения по школе анонимны.

Школа сельская, городская (нужное подчеркнуть)

Ф. И. О. ответственного за проведение мониторинга ______________________________________

Место работы ______________________________________

Должность ______________________________________

Контактный телефон ______________________________________

Количество опрошенных школ ______________________________________

Количество обучающихся ______________________________________

Дата заполнения ______________________________________

Инструкция по заполнению таблицы: ответственный за проведение мониторинга анализирует таблицы (форма 3), сданные школами, и заносит сведения в сводную таблицу (форма 4). В строке «Список классов» указывается количество обучающихся в каждой параллели классов. Необходимо суммировать показатели по мальчикам и девочкам по первым, вторым и т. д. классам по каждому критерию отдельно и занести в таблицу. В заключение следует подвести итог и заполнить последний вертикальный столбец «Общее количество по каждому показателю», суммировав цифры всех параллелей классов по каждому критерию. Форма 4 направляется на следующий уровень мониторинга.

Класс _____________

Инструкция по заполнению таблицы: карта класса имеет 2 формы — для аналитической работы классного руководителя и для подачи сведений лицу, ответственному за проведение мониторинга и обобщение результатов по классам в данной ОО. Напротив каждой фамилии классный руководитель делает отметку об условиях семейного воспитания ребенка. Затем подсчитывает количество обучающихся по каждому критерию и заполняет последний столбец. После этого данные переносятся в форму 5.2 и сдаются для обобщения результатов по школе.

Не следует дополнительно собирать у детей и родителей те факты, которые до этого времени не были известны школе.

Школа сельская, городская (нужное подчеркнуть)

Район / город (округ) _____________________________________________

Ф. И. О. ответственного за проведение мониторинга _____________________________________________

Место работы _____________________________________________

Должность _____________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________

Количество опрошенных школ _____________________________________________

Количество обучающихся _____________________________________________

Дата заполнения _____________________________________________

Инструкция по заполнению таблицы: ответственный за проведение мониторинга анализирует таблицы (форма 6), сданные школами, и заносит сведения в сводную таблицу (форма 7).

В первой строке «Список классов» указывается количество обучающихся в каждой параллели классов. Затем необходимо суммировать показатели по мальчикам и девочкам по первым, вторым и т. д. классам по каждому критерию отдельно и занести в таблицу. В заключение следует подвести итог и заполнить последний вертикальный столбец «Общее количество по каждому показателю», суммировав цифры всех параллелей классов по каждому критерию.

Форма 7 направляется на следующий уровень мониторинга.

Школа сельская, городская (нужное подчеркнуть)

Район / город (округ) _____________________________________________

Ф. И. О. ответственного за проведение мониторинга _____________________________________________

Место работы _____________________________________________

Должность _____________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________

Количество опрошенных школ _____________________________________________

Количество обучающихся _____________________________________________

Дата заполнения _____________________________________________

Инструкция по заполнению таблицы: ответственный за проведение мониторинга анализирует таблицы (форма 8), сданные школами, и заносит сведения о содержании профилактики по каждой школе в сводную таблицу (форма 9).

Форма 9 направляется на следующий уровень мониторинга.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.