Н.Н. Ежова

РАБОЧАЯ КНИГА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

------------------------------------------------------------

Ежова Н.Н. рабочая книга практического психолога (Психологический практикум) / Н.Н. Ежова.- Изд. 4-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 315 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие …………………………………………………………………….3

Часть 1

Этика практического психолога ……………………………………..............5

Часть 2

Работа психолога-диагноста ……………………………………....................10

2.1. Психодиагностика. Вводные замечания ………………………………….10

2.2. Наблюдение – первый этап психодиагностики …………………………..15

2.3. Тесты ……………………………………………………………………..…18

2.3.1. Тесты, направленные на изучение личности …………………………20

Личностные тесты …………………………………………………..……..20

Шкала самооценки (И.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина) …………………39

Методика Айзенка по определению темперамента …….……………….40

Тесты интеллекта ………………………………………………………….56

Тесты способностей ……………………………………………………….67

Проективные методики ……………………………………………………68

2.3.2. Диагностика межличностных отношений в семье ..………………….79

2.3.3. Диагностика межличностных отношений на производстве…….……………………………………………………………...99

Часть 3

Работа психолога-консультанта.

Основы психологического консультирования ..………………………….113

3.1. Оформление кабинета практического психолога

как начальный этап плодотворного консультирования ……………………..115

3.2. Создание доверительных отношений между

психологом и клиентом

(вербальные и невербальные способы) ………………………………………117

3.3. Психологическое консультирование.

Общий обзор методов и приемов ……………………………………………..122

3.4. Наиболее эффективные направления практической

психологии, используемые в процессе психологического

консультирования ……..……………………………………………………….125

Классический психоанализ ………...…………………………………….125

JIоготерапия ………………………...…………………………………….129

Трансактный анализ ………………..…………………………………….131

Гештальттерапия Ф. Перлза ……….…………………………………….134

Нейролингвистическое программирование (НЛП) …………………….137

3.5. Индивидуальное консультирование .…………………………………….142

Индивидуальное консультирование клиентов,

обратившихся с проблемой затруднений в общении…………………...143

Индивидуальное консультирование клиентов,

испытывающих стресс, связанный с потерей работы ...………………..146

Индивидуальное консультирование лиц,

страдающих фобиями ….................... …………………………………..147

Индивидуальное консультирование, направленное

на преодоление и профилактику депрессивного

состояния суицидальных намерений ……………………………………156

3.6. Семейное консультирование, его особенности …………………………162

Направления и техники коррекционной работе с семьей ……………..164

Психодинамическое направление ..……………………………………..164

Системное направление семейном консультировании ………………..164

Техники коррекции семейных проблем ………………………………..165

3.7. Производственное консультирование …………………………………...181

Прием на работу …………………………………………………………..182

Консультирование руководителя ………………………………………..184

Конфликты в коллективе ………….……………………………………..188

Часть 4

Работа психолога-тренера ……...……………………………………………196

4.1. Социально-психологический тренинг …………………………………...196

Методические разработки тренинга самораскрытия

и личностного роста ..…………………………………………………….200

4.2. Арттерапевтические методики …….……………………………………..245

Рисуночная терапия ………………………………………………………246

Библиотерапия ……………………..……………………………………..248

Кинотерапия ………………………..……………………………………..251

Музыкотерапия …………………….……………………………………..253

4.3. Ароматерапия ……………………….……………………………………..255

4.4. Пескотерапия ……………………….……………………………………..258

4.5. Цветотерапия ……………………….……………………………………..261

Часть 5

Способы саморегуляции психолога ………………………………………..265

5.1. Причины возникновения психоэмоциональных

перегрузок, связанных с профессиональной

деятельностью практического психолога ………………................................265

5.2. Методы оптимизации психического

состояния практического психолога ….………………………………………270

Психофизическая гимнастика ………………………………………….. 271

Гимнастика лица ..………………………………………………………..275

Самомассаж ……………………………………………………………….278

Нервно-мышечная релаксация …………………………………………..279

Аутогенная тренировка …………………………………………………..285

Схема занятия по аутогенной тренировке ………………………………286

Саморегуляция психического состояния с помощью нейролингвистического программирования ……………………………295

Дыхательная гимнастика …………………………………………………301

Медитация ………………………………………………………………...304

Библиография……………………………………………

Введение

Сегодня практическая психология становится востребованной специальностью. Но, получив долгожданный диплом, многие оказываются в полной растерянности. С чего начинать? Ведь разница между теорией и практикой колоссальная.

Эта книга является попыткой ответить на многие вопросы, которые возникают у начинающих психологов-практиков.

Практическая психология - необозримо широкое поле, и вряд ли все ее содержание можно охватить в одном пособии. Мы и не претендуем на то, чтобы «объять необъятное», но будем рады, если содержание этой книги даст возможные направления в работе, поможет систематизировать знания.

Справочник состоит из 5-ти частей.

1-я часть рассказывает о тех качествах, которые необходимы психологу-практику в его профессиональной деятельности. Кроме того, в этой главе приведены заповеди практического психолога.

2-4-я части посвящены работе психолога-практика, которая ведется в трех направлениях: диагностика, консультирование, тренинги.

Итак, 2-я часть содержит сведения об основах психодиагностики. А для экономии вашего времени, дорогие читатели, в этой части помещены наиболее часто используемые в работе тесты.

3-я часть посвящена психологическому консультированию (индивидуальному, семейному, производственному). В ней раскрывается сущность самых популярных технологий психокоррекции и возможность их использования в консультировании.

4-я часть посвящена групповой тренинговой психотерапии.

В 5-й части речь идет о преодолении последствий психоэмоциональных нагрузок, связанных с работой психологом. Сделана попытка найти причины возникновения таких перегрузок. И одна из этих причин - низкий профессионализм. Поэтому давайте двигаться вперед, чтобы не остаться сзади. Начнем?

ЭТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

(профессиональная деонтология)

К профессиональным качествам, необходимым психологу-практику относят:

·общительность;

·эмоциональная сдержанность;

·гибкость поведения;

·деликатность;

· умение выдержать до конца свою линию поведения;

·обладание общекультурными знаниями.

1. Общительность и контактность проявляются во внимательном отношении к собеседнику, способности следить за каждым его словом, жестом, мимикой. Это своеобразное «видение мыслей» и чувств клиента. Причем состояние собеседника нужно воспринимать без суетливости, даже если он нервничает, плачет, проявляет застенчивость.

2. Эмоциональная сдержанность психолога успокоит клиента, поможет избежать резких оценок поведения и качеств клиента. Человек, обращаясь к психологу, рассчитывает на понимание, сам же может позволить себе хотя бы с психологом несдержанность в оценках, которую он, возможно, скрывает дома, на работе. Психолог должен быть готов практически к любому поведению собеседника. Для профессионала не может быть хороших и плохих клиентов, нет добрых и злых, глупых и умных. Нет, конечно же, они, что называется, не на одно лицо. Но при таких установках проще сохранять сдержанность.

3. Очень важно уметь выдержать до конца свою линию поведения, это качество необходимо в случаях, когда собеседник нервничает, переключается с одной темы на другую. Психологу важно вовремя возвращать беседу к главной проблеме, заявленной клиентом или выявленной самим психологом. Следование же за потоком мыслей и чувств собеседника может завести в тупик.

4. Гибкость поведения психолога состоит в том, что он легко переключается с одной темы на другую, выходит из возможных затруднений в ходе беседы. Очень хорошо работает прием противоречий, когда консультант высказывает мнение, прямо противоположное мнению клиента или даже тому, которое он сам недавно высказал. Это помогает собеседнику увидеть ситуацию в другом свете, сдвинуться с мертвой точки.

5. Деликатность в работе психолога-практика просто необходима. Деликатность - это, прежде всего, уважение к собеседнику, признание его прав на свободу мыслей, поведения. А.П. Чехов особо подчеркивал значение этого качества для врачей и вообще для интеллигентного человека. Иногда, чувствуя, что излияние может повредить клиенту, необходимо тактично прекратить беседу на эту тему.

Случается так, что разговора на некоторые темы следует избегать до тех пор, пока собеседник сам не начнет открытое обсуждение (например, если дело касается табуированных тем). 3адача психолога - расположить к себе клиента так, чтобы он стремился к доверительному общению, постепенно затрагивая новые и новые темы.

6. Психологу-практику необходимо обладать общекультурными знаниями.

Он должен знать лучшие образцы культурного наследия (классическую и современную литературу, философию, музыку, изобразительное искусство и многое другое). Эти знания дают возможность найти общую тему для разговора, а многие психотерапевтические методисты прямо опираются на эти области человеческой культуры (кинотерапия, библиотерапия и др.).

3начительно расширяет кругозор и позволяет поддерживать многочисленные и разнообразные контакты с людьми чтение периодической печати.

А теперь поговорим о ряде правил, которых важно придерживаться практическому психологу (правила эти основаны на социально-правовых и этических нормах). Назовем их «заповедями»:

1. В основе работы психолога должен лежать принцип «Не навреди!»

Помимо сознания психолог проникает в подсознание клиента, а там могут обнаружиться страхи, пороки, страсти. Непрофессиональное использование подобной информации может привести к еще большему психологическому кризису. Вот почему психолог-практик, как и священник, несет большую ответственность. Всякое неосторожное использование диагностических данных, поспешные выводы и рекомендации, необдуманное применение методик может нанести вред психическому состоянию и даже жизни конкретного человека, семьи, коллектива.

2. Никогда не используйте в корыстных или иных целях информацию, полученную от клиента.

Профессиональная тайна - неотъемлемый элемент деятельности многих специалистов: врачей, юристов, психологов, всех тех, кому приходится работать с людьми. Для профессионала дело клиента - его дело, поэтому необходим строгий контроль над полученной информацией, вплоть до применения кодирования.

3. Не советуйте! Квалификация психолога обратно пропорциональна количеству даваемых советов.

Сократ в тех случаях, когда с ним советовались, отвечал: «Поступай, как знаешь, все равно потом раскаешься».

Давая советы, вы наживаете себе врага. В том случае, если совет придется не по душе, клиент пойдет советоваться с кем-нибудь другим, который скажет ему то, что соответствует его тайным и неосознаваемым желаниям. В случае же, когда совет примут - это будет прёкрасным поводом при неудаче снять с себя ответственность. «Хочешь приобрести врагов - советуй. Чем лучше совет, тем мощнее враг» (М.Е. Литвак).

4. Не предлагайте свои услуги, ждите, когда об этом попросят.

Лезть в чужую душу без спроса не только неэтично, но и опасно. В случае, если услуги окажутся бесполезными, это вызовет неприязнь. Не рассчитывай на благодарность и в случае, если твои услуги принесут большую пользу! Предлагая свои услуги, вы рискуете попасть в Треугольник судьбы: Преследователь - Избавитель - Жертва. И из Избавителя очень скоро перейдете в роль Жертвы, потому что Избавитель принимает на себя ответственность за судьбу Жертвы, которой не в состоянии мало-мальски управлять. Надо сказать, что Треугольник судьбы - весьма неприятная штука, и выбраться из него гораздо труднее, чем попасть туда.

5. Делайте выводы и выбирайте методы работы, не противореча научным данным!

Все результаты работы психолога должны быть научно обоснованы, всесторонне взвешены. А без фундаментальных знаний, в том числе без знаний психических процессов, темперамента, акцентуации, межличностных отношений и т. д., психолог-практик может своим дилетантством только усилить неврозы, страхи и другие нежелательные состояния.

6. Профессионально растите!

Жизнь идет вперед, и если вы хотите быть успешным в своей профессии, овладевайте новейшими технологиями, постоянно обновляйте средства и методы работы.

7. Ориентируйтесь в своей работе на ценность другого человека.

Это поможет относиться к своей профессии как к одному из немногих видов социальной активности. Психолог-практик как профессионал выполняет важнейшую социальную задачу - создает обобщенный образ другого человека - счастливого, творческого, уверенного в себе, терпимого.

Лекция 1

РАБОТА ПСИХОЛОГА-ДИАГНОСТА

1. Психодиагностика. Вводные замечания.

Вопрос о том, «кто есть кто» - это первый вопрос, который задает себе психолог, начиная работать с клиентом. Понять и определить неповторимые личностные особенности клиента, его способности, мотивы действий поможет одна из областей психологической науки - психодиагностика.

В настоящее время существует несколько наиболее часто употребляемых определений психодиагностики:

· психодиагностика - наука, занимающаяся проблемами разработки и постановки диагноза;

· психодиагностика - совокупность тестов, позволяющих «инструментально» оценить психику человека;

· психодиагностика - особая форма мышления, идущего от известных закономерностей к индивидуальным особенностям целостной личности

Таким образом, психодиагностика существует ради диагноза и, т. е. по ряду признаков психолог определяет психическое свойство, которое является причиной того или иного поведения (например, диагностируются способности человека, чтобы определить успешность или безуспешность его обучения, успеваемость).

«Начало всякой мудрости - признание фактов», - гласит китайская мудрость. В том случае, когда уже обнаружены и признаны факты, можно двигаться к психическому состоянию и личностному росту. Верный путь к этому - развивать те личностные качества, которые менее всего выражены у человека. Разумеется, психодиагностика способствует этому доступными ей способами, т. е. стремится разработать наиболее эффективные методы диагностики.

В психологии существует множество классификаций психодиагностических методик. В качестве примеров можно привести наиболее известные из них.

Классификация С. Л. Рубинштейна (1945)

Основные методы исследования:

1. Наблюдение прямое (за человеком), косвенное (за продуктами деятельности человека), внешнее (объективное).

2. Эксперимент лабораторный (смоделированный); естественный (во время профессиональной деятельности); вспомогательный (анкета, беседа); по обучению.

Особые методы исследования:

1. Генетический (сравнение между разными возрастными группами).

2. Сравнительный (между нормой и патологией).

Классификация Б. Г. Ананьева (1977)

Организационные методы:

1. Сравнительный метод (сравнение различий в пределах одного возраста).

2. Лонгитюдный (сравнение различий по одному какому-либо признаку в пределах довольно большого промежутка времени).

3. Комплексный метод (определяются равноправие или подчинение отдельных свойств личности, прогнозируется ситуация).

Эмпирические методы:

1. Обсервационные - методы наблюдения и самонаблюдения.

2. Экспериментальные - лабораторный, естественный, обучающий, полевой.

3. Праксиметрические - анализ деятельности и ее продуктов.

4. Моделирования (математическое, кибернетическое).

5. Тесты.

6. Биографический (анализ фактов и событий жизни).

Методы обработки экспериментальных данных:

1. Количественные.

2. Качественные.

Методы интерпретации:

1. Генетический - определение закономерностей изменений.

2. Структурный - изучение взаимосвязей между свойствами личности.

Психодиагностические методики подразделяют:

- по форме ответа - на устные и письменные;

- по количеству обследуемых - на индивидуальные, групповые;

- по однородности (неоднородности) задач - на гомогенные и гетерогенные;

- по ориентации - на скорость, на мощность, на диагностику межличностных отношений;

- по комплектности - на одиночные и тестовые батареи;

- по назначению - на общедиагностические, профессиональной пригодности;

- по влиянию диагноста на получаемые результаты - на объективные и субъективные.

Остановимся более подробно на последней классификации.

Все существующие методики можно разделить на объективные и субъективные. В объективных методиках влияние диагноста на результаты минимально, а в субъективных - результат напрямую зависит от опыта и интуиции психолога.

К объективным методикам относятся:

1. Приборные психофизиологические, в которых приборы определяют дыхание, пульс, биотоки мозга.

Рассматривая психофизиологические методы диагностики, необходимо сказать, что это направление возникло в нашей стране и еще не в полной мере вошло в мировую практику психодиагностики. Основой этих методик стала отрасль в психофизиологии, которая изучает особенности протекания психических процессов у человека. Эти особенности выражаются в работоспособности, помехоустойчивости, переключаемости и др. показателях протекания психических процессов.

Данный тип методик отличается от других тем, что не содержит оценок, т. к. нельзя сказать, что одни свойства нервной системы лучше, а другие хуже.

2. Аппаратурные поведенческие, регистрирующие скорость реакции, точность, координацию.

Они являются наиболее надежными. Но из-за сложности и громоздкости их используют чаще всего в научно-исследовательской работе и для доказательства точности бланковых методик.

3. Тесты-опросники, в которых выбирается ответ из предложенных вариантов, описывая индивидуальные способности или предпочтения личности.

4. Методики самооценки, в которых испытуемый сам оценивает какие-либо объекты (себя, свою жизнь в прошлом, в будущем, знакомых, окружающий мир).

Среди субъективных методик выделяют:

1. Наблюдения, опрос. Они позволяют получать обширную информацию о человеке, о межличностных отношениях в семье, на производстве. При кажущейся простоте эти методы диагностики требуют особого искусства.

2. Анализ продуктов деятельности человека (личных писем, сочинений, дневников, фотодокументов, орудий труда). Одним из способов изучения подобных источников является контент-анализ (анализ содержания).

3. Ролевые игры. В процессе игры человек проявляет свои личностные качества. Это дает основание поставить диагноз.

4. Проективные методики. От других их отличает нестандартность процедуры проведения и толкования, Чтобы хорошо работать с проективными методиками, психологу-практику надо помимо высокой профессиональной квалификации творчески мыслить, иметь особый подход к каждому случаю, интуицию.

2. НАБЛЮДЕНИЕ - ПЕРВЫЙ ЭТАП ПСИХОДИАСНОСТИКИ

Наиболее распространенная на сегодняшний день методика диагностики - тесты. Но прежде чем перейти к ее детальному описанию, хочется сказать несколько слов о методе наблюдения.

Во внешнем виде, поведении человека проявляется то многое, что происходит у него внутри. 3а едва заметными движениями рук, глаз, тела психолог-диагност должен видеть характер, настроение, стремления исследуемого. Одежда, манера говорить, построение фраз также могут сказать о человеке многое. 3адача наблюдателя как раз и заключается в том, чтобы увидеть и обобщить это многое.

Для психолога изучение клиента начинается с оценки его внешнего вида. Немецкий психолог Э. Кречмер предложил теорию о связи телосложения с чертами характера. Работы ленинградского психолога Б. Г. Ананьeвa помогли уточнить эту теорию. Так, эти ученые разделяют всех людей на три группы: астенический, пикнический и атлетический тип.

Астеник - худой, с узким лицом, острым, угловатым профилем, с узкими плечами, плоской грудной клеткой. Женщины-астеники напоминают мужчин-астеников, но малорослы, преждевременно стареют.

Пикнический тип: среднего роста, мягкое широкое лицо, склонность к облысению, плотная фигура, склонность к ожирению.

Атлетический тип отличает сильно развитый скелет, широкие, выступающие плечи, узкие бедра, статная грудная клетка, грубые черты лица, мощный подбородок.

Как следует из теорий, предложенных Э. Кречмером и Б. Г. Ананьевым, телосложение человека тесно связано с его поведением и деятельностью. Поэтому людей астенического типа лучше использовать на проективных и конструкторских должностях (инженер, чертежник), а также связанных с учетом и контролем (учетчик, бухгалтер). Пикников лучше привлекать к педагогической кадровой деятельности. Атлетики быстрее других осваиваются на различных управленческих должностях.

Люди атлетического типа более устойчивы к стрессу. У пикников более слабая нервная система. Лица с астеническим телосложением чаще имеют затруднения в межличностных отношениях. У них скрытое, субъективное мышление, поэтому с ними надо быть очень предупредительными.

Женщины этого типа, как правило, имеют проблемы в личной жизни из-за своей замкнутости, субъективного мышления. У них бывают проблемы в налаживании контактов в коллективе.

Женщины-пикники легче справляются с затруднениями в личной жизни благодаря легкости в общении. Люди атлетического телосложения ощущают сложности в общении, особенно когда им приходится вступать в контакт с подобными им. Их самоуверенность и шумное поведение подавляет других, даже вызывает агрессию.

В мимике и пантомимике клиента также отражаются не только сиюминутные эмоции, но и устойчивые качества личности. К ним, прежде всего, следует отнести темперамент.

Вот как описывает художник М. В. Нестеров И. П. Павлова: «С какой-то стремительностью, прихрамывая на одну ногу и громко говоря, он появился откуда-то слева... Целый вихрь слов, жестов пронесся, опережая друг друга». Нетрудно догадаться по этому описанию, что И. П. Павлов был холериком.

Лицо человека может многое рассказать, иначе не существовало бы портретной живописи. У каждого человека сокращаются только определенные мускулы лица, следуя его личностным качествам. Эти мускулы сильно развиты, поэтому и более глубокие. Леонардо да Винчи любил рисовать лица стариков, т. к. их морщины и черты лица говорили многое о пережитом, о страданиях, чувствах.

Так, морщины вокруг глаз говорят о веселом характере, искренней смешливости. А поперечная складка на лбу в сочетании с волевым подбородком говорит о волевом характере; негативной чертой такого типа людей будет излишняя замкнутость, чрезмерное внимание к мелочам.

Можно утверждать, что люди, которые ходят: быстро, размахивая руками, имеют ясную цель и готовы немедленно воплотить ее в жизнь; люди же с руками в карманах даже в теплую погоду, скорее всего, скрытны, им нравится подавлять других людей. Держат руки в карманах и те, кто находится в угнетенном состоянии, передвигаются, волоча ноги, редко глядя в том направлении, куда идут.

Человек, шагающий, держа руки на бедрах, хочет достичь цели самым коротким путем, вспышки энергии сменяются у него периодами ожидания, когда он планирует следующий код. Часто это сверхкомпенсация скрываемого чувства слабости и смущения. Если хотите определить лидера, то обращайте внимание на человека с задранным вверх подбородком, руками, которые двигаются подчеркнуто интенсивно, словно деревянными ногами.

Хорошая непринужденная осанка расскажет об открытости, внутренних силах и чувстве безопасности. Сутулая спина говорит о смирении, покорности и угодничестве.

Всю эту обширную информацию можно получить, пристально наблюдая всего лишь за внешним обликом исследуемого.

Метод наблюдения требует придерживаться определенных правил: во-первых, необходимо максимально отмечать все внешние проявления; во-вторых, наблюдать не отдельные моменты, а непрерывный процесс; в-третьих, нужно выбирать только те показатели, которые важны для поставленной задачи.

Более надежные результаты получаются, если наблюдение ведут два независимых специалиста, а потом совместно ставят диагноз.

Собственно научным метод наблюдения становится, когда от описания переходят к объяснению внутренней сущности увиденного, при наличии четкого плана наблюдения и при записи результатов в специальном дневнике.

3. ТЕСТЫ

Но все же перейдем к более надежному методу в психодиагностике - тестам. На них мы и остановимся подробно. Основоположником тестодиагностики считают американского психолога Кеттела.

Тест - проба, испытание, стандартизированное исследование различных, прежде всего личностных характеристик человека, предполагающее выполнение им определенных заданий (Н. Н. Обозов, «Словарь практического психолога»).

По форме проведения тесты бывают:

- индивидуальными и групповыми;

- устными и письменными;

- бланковыми, аппаратурными и компьютерными;

- словесными и несловесными.

Любой тест состоит из нескольких частей. В его состав входит инструкция, тестовая тетрадь с заданиями, стимульный материал (если это необходимо), бланк, шаблон для обработки данных.

Результаты теста сопоставляются с нормами, которые, в свою очередь, определяют опытным путем.

Нормой считают уровень, характеризующий статистически среднего человека.

Результаты, сравнивая с нормами, называют низкими, средними или высокими. Для этого сырые баллы (т. е. количество правильных ответов) с помощью специальных таблиц переводят в стандартные показатели. А их уже сравнивают друг с другом и с нормой.

Качество теста определяется такими характеристиками, как надежность, валидность, достоверность.

О надежности теста говорят в тех случаях, когда его результаты не зависят от случайных факторов. Разнообразные внешние и внутренние факторы могут привести к отклонению в результатах. Чтобы определить надежность вновь созданного теста, не более чем через полгода проводят повторное исследование (или промежуточное) с той же группой испытуемых. Их должно быть не менее 30 человек. Определяют коэффициент стабильности, и если его величина приемлема, тест считают надежным.

Другой показатель качества теста - его валидность. Валидность - это понятие, указывающее нам, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает. Валидностъ определяют путем сопоставления нового теста с авторитетными родственными методиками, либо сопоставляют результаты теста с достоверной информацией о жизни и деятельности испытуемого.

Следует учитывать и достоверность теста (защищенность информации от сознательных и бессознательных искажений). Так, ответы клиента будут правдивыми, если тестирование происходит по его просьбе. Но в ситуации экспертизы обследуемый будет давать «нужные» ответы. Тогда необходимо использовать шкалу достоверности. Но в любом случае надо помнить, что диагност и диагностируемый не противостоят друг другу - они партнеры, и только вместе смогут найти приемлемое решение.

В своей работе психолог-практик использует в первую очередь тесты, направленные на изучение личности. Для него также очень важной является диагностика межличностных отношений в семье и на производстве.

Тесты, направленные на изучение личности

Тесты, направленные на изучение личности, можно разделить на несколько групп:

- личностные тесты;

- тесты интеллекта;

- тесты способностей;

- тесты достижений.

Личностные тесты

Личностные тесты направлены на изучение черт личности, интересов, мотивации; они оценивают самочувствие, активность, настроение человека.

Личностный тест представляет собой опросник, состоящий из вопросов или утверждений. Испытуемого просят дать либо конкретный ответ на вопрос, либо согласиться или опровергнуть утверждения. Опрос может быть устным, письменным, компьютерным. Ответы же представлены в открытой или закрытой форме. Закрытая форма - это выбор готовых ответов, открытая форма предусматривает свободный ответ.

По сравнению с другими методиками, например проективными, сложными в проведении и интерпретации, личностные тесты не требуют долгого обучения диагноста. Таким образом, достоинством этой группы тестов является простота проведения и интерпретации данных, возможность охватить разные аспекты личности испытуемого и его жизни.

Среди тестов личности наиболее известными являются многостадийный личностный вопросник штата Миннесота (MMPI), методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела, опросник САН (самочувствие, активность, настроение), опросник на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера, опросник Шмишека на акцентуации характера, тест Айзенка по определению темперамента.

Тест MMPI разработан американскими учеными С. Хатуэем и Дж. Маккинли. В отечественной психодиагностике он известен, как стандартизованный метод исследования личности (СМИЛ) и на сегодняшний день, пожалуй, самый популярный. Его популярность связана с тем, что он дает большой объем значимой информации, используемой для составления психологического портрета диагностируемого. Этот тест также позволяет определить уровень искажения результатов.

СМИЛ состоит из 566 утвердительных высказываний, с которыми обследуемый либо соглашается, либо нет. Содержание вопросов охватывает социальные, религиозные, сексуальные отношения, здоровье, эмоциональное состояние клиента.

После заполнения испытуемым бланка диагност подсчитывает баллы и отмечает их по шкалам. Шкала L (ложь) показывает, насколько правдиво отвечал клиент. Повышение результатов по этой шкале говорит о желании тестируемого представить себя в более выгодном свете. Чем выше показания по этой шкале, тем ниже интеллектуальные способности.

Утверждения, относящиеся к шкале F(валидность) касаются необычных желаний, ощущений и мыслей. Эта шкала дает возможность диагностировать психопатические и невротические расстройства, симуляцию.

Шкала К (коррекция) состоит из 30 утверждений, которые помогают выявить такую черту характера, как скрытность, либо, наоборот, открытость. Уровень интеллекта положительно связан с этой шкалой.

Разность между шкалами F и К показывает стремление испытуемого ухудшить реальные симптомы и вызвать сочувствие, смягчить свои проблемы.

Основные шкалы Hs, Ну, Рd, Ра, Pt, Sc показывают наличие акцентуаций характера. Шкалы Д и Ма описывают уровень самооценки, активность или пассивность жизненной позиции, отражают наличие или отсутствие депрессии.

Более подробно об интерпретации теста MMPI можно прочитать в книгах:

1. Собчик Л. Н. Методическое руководство по СМ1 М., 1990.

2. Березин Ф. Б. и др. Методика многостороннего исследования личности. М., 1976.

Тест - методика многофакторного исследования личности Кеттела

Она создавалась типично по-американски: масштабы, время и средства на это были затрачены огромные. Изо всех словарей выбрали слова, описывающие состояния человека. По ним выявили основные качества личности и сформулировали вопросы, описывающие психические состояния. На сегодняшний день метод устоялся в рамках 16 факторов.

Опросник Кеттела содержит 187 вопросов. На них необходимо ответить: «да», «нет», «не знаю». Обработку данных производят с помощью «ключа». Полученное значение переводят в стены. 3атем строится график, на котором отмечаются крайние значения каждого фактора. Показателям в первой половине шкалы (от 1 до 5,5) присваивают знак «-», а во второй половине (от 5,5 до 10) - знак «+». При интерпретации уделяют внимание самым высоким и самым низким показателям.

Тест исследует интеллектуальные, коммуникативные, эмоционально-волевые способности, а также тревожность, интроверсию (экстраверсию), чувствительность.

Существует сокращенный вариант теста Кеттела. Он содержит 79 утверждений. Испытуемому нужно брать один из трех вариантов ответа, указав букву а, в, или с.

Тест Keттeлa (сокращенный вариант)

Бланк

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Итог |

Ср. значение |

Пояснения |

|

1авс |

14авс |

27авс |

40авс |

53авс |

66авс |

79авс |

|

|

|

|

2авс |

15авс |

28авс |

41авс |

54авс |

67авс |

|

|

|

|

|

3авс |

16авс |

29авс |

42авс |

55авс |

68авс |

|

|

|

|

|

4авс |

17авс |

30авс |

43авс |

56авс |

69авс |

|

|

|

|

|

5авс |

18авс |

31авс |

44авс |

57авс |

70авс |

|

|

|

|

|

6авс |

19авс |

32авс |

45авс |

58авс |

71авс |

|

|

|

|

|

7авс |

20авс |

33авс |

46авс |

59авс |

72авс |

|

|

|

|

|

8авс |

21авс |

34авс |

47авс |

60авс |

73авс |

|

|

|

|

|

9авс |

22авс |

35авс |

48авс |

61авс |

74авс |

|

|

|

|

|

10авс |

23авс |

36авс |

49авс |

62авс |

75авс |

|

|

|

|

|

11авс |

24авс |

37авс |

50авс |

63авс |

76авс |

|

|

|

|

|

12авс |

25авс |

38авс |

51авс |

64авс |

77авс |

|

|

|

|

|

13авс |

26авс |

39авс |

52авс |

65авс |

78авс |

|

|

|

|

Вопросы

1. Если бы я сказал, что небо находится "внизу" и зимой "жарко", я должен был бы назвать преступника:

а) бандитом;

в) святым;

с) тучей.

2. Когда я ложусь спать, я:

а) засыпаю быстро;

в) нечто среднее;

с) засыпаю с трудом.

3. Если бы я вел машину по дороге, где много других машин, я предпочел бы:

а) пропустить вперед большинство машин;

в) не знаю;

с) обогнать все идущие впереди машины.

4. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка:

а) верно;

в) трудно сказать;

с) неверно.

5. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, рады меня видеть:

а) верно;

в) иногда;

с) нет.

6. Я скорее занимался бы:

а) фехтованием и танцами;

в) затрудняюсь сказать;

с) борьбой и баскетболом.

7. Меня забавляет, что- то, что люди делают, совсем не похоже на то, что они потом рассказывают об этом:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

8. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь со всеми и вовсе не обижаюсь:

а) да;

в) не знаю;

с) нет.

9. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом:

а) верно;

в) не знаю;

с) неверно.

10. Мне больше нравятся новые способы в выполнении какой-то работы, чем придерживаться испытанных приемов:

а) верно;

в) не знаю;

с) неверно.

11. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятельно, без чьей-либо помощи:

а) верно;

в) иногда;

с) нет.

12. Я думаю, что я менее чувствительный и менее возбужденный, чем большинство людей:

а) верно;

в) затрудняюсь сказать;

с) неверно.

13. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения:

а) верно;

в) не знаю;

с) неверно.

Конец 1-го столбца.

14. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противоположности слова "неточный" – это:

а) небрежный;

в) приблизительный;

с) тщательный.

15. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо:

а) да;

в) трудно сказать;

с) нет.

16. Меня больше раздражают люди, которые:

а) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску;

в) затрудняюсь ответить;

с) создают неудобства для меня, опаздывая на установленную встречу.

17. Я думаю, что:

а) не все надо делать одинаково тщательно;

в) затрудняюсь сказать;

с) любую работу надо выполнять тщательно, если вы за нее взялись.

18. Мне всегда приходится преодолевать смущение:

а) да;

в) возможно;

с) нет.

19. Мои друзья чаще:

а) советуются со мной;

в) делают то и другое поровну;

с) дают мне советы.

20. Если приятель обманывает по мелочам, я скорее предпочитаю сделать вид, что не заметил этого, чем разоблачить его:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

21. Я не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи, противоположные тем, в которые я твердо верю:

а) верно;

в) затрудняюсь ответить;

с) неверно.

22. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки:

а) да;

в) не знаю;

с) нет.

23. Если бы я одинаково хорошо умел то и другое, то я бы предпочел:

а) играть в шахматы;

в) трудно сказать;

с) играть в городки.

24. Мне нравятся общительные компанейские люди:

а) да;

в) не знаю;

с) нет.

25. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше неприятных неожиданностей, чем с другими людьми:

а) да;

в) трудно сказать;

с) нет.

26. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне необходимо:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

Конец 2-го столбца.

27. Какое слово не связано с другими:

а) "кошка";

в) "близкое";

с) "солнце"?

28. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание:

а) раздражает меня:

в) нечто среднее;

с) не беспокоит меня совершенно.

29. Если бы у меня было много денег, то я:

а) позаботился бы о том, чтобы не вызвать к себе зависти;

в) не знаю;

с) жил бы, не стесняя себя ни в чем.

30. Люди должны больше, чем они делают сейчас, требовать соблюдения законов морали:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

31. Мне говорили, что ребенком я был:

а) спокойным и мог оставаться один;

в) не знаю;

с) живым и подвижным.

32. Мне нравилась бы практическая повседневная работа с различными установками и машинами:

а) да;

в) не знаю;

с) нет.

33. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже если это нелегко для них:

а) да;

в) трудно сказать;

с) нет.

34. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает большинство людей:

а) верно;

в) не знаю;

в) неверно.

35. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется плакать:

а) верно;

в) не знаю;

с) неверно.

36. В музыке, я наслаждаюсь:

а) маршами в исполнении военных оркестров;

в) не знаю;

с) скрипичными соло.

37. Я бы скорее предпочел провести летний месяц:

а) в деревне с одним или двумя друзьями;

в) затрудняюсь сказать;

с) возглавляя группу в туристическом лагере.

38. Усилия, затраченные на составление планов:

a) никогда не лишние;

в) трудно сказать;

с) не стоят этого.

39. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес не обижают меня и не огорчают:

а) неверно;

в) не знаю;

с) неверно.

Конец 3-го столбца.

40. Дом так относится к комнате, как дерево к:

а) к лесу;

в) растению;

с) листу.

41. То, что я делаю, у меня не получается:

а) редко;

в) иногда;

с) часто.

42. В большинстве дел я:

а) предпочитаю рискнуть;

в) не знаю;

с) предпочитаю действовать наверняка.

43. Мне больше нравится человек:

а) большого ума, будь он даже ненадежен и непостоянен;

в) трудно сказать;

с) со средними способностями, но зато умеющий противостоять всяким соблазнам.

44. Я принимаю решения:

а) быстрее, чем большинство людей;

в) не знаю;

с) медленнее, чем другие люди.

45. На меня большое впечатление производят:

а) мастерство и изящество;

в) трудно сказать;

с) сила и мощь.

46. Я считаю, что я – человек, склонный к сотрудничеству:

а) да;

в) нечто среднее;

с) нет.

47. Я предпочитаю:

а) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам;

в) затрудняюсь сказать;

с) советоваться с друзьями.

48. Если человек не отвечает сразу же после того, как я что-нибудь сказал ему, то я чувствую, что, должно быть, сказал какую-нибудь глупость:

а) верно;

в) не знаю;

с) неверно.

49. В школьные годы я больше всего получил знаний:

а) на уроках;

в) трудно сказать;

с) читая книги.

50. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности:

а) верно;

в) иногда;

с) неверно.

51. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует от меня много усилий, я стараюсь:

a) заняться другим вопросом;

в) затрудняюсь ответить;

с) еще раз попытаюсь решить этот вопрос.

52. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т.д., казалось бы, без видимой причины:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

Конец 4-го столбца.

53. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить ряд 1, 2, 3, 5, 6 будет:

а) 10;

в) 5;

с) 7.

54. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и головокружения без определенной причины:

а) да;

в) иногда или не знаю;

с) нет.

55. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту лишнее беспокойство:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

56. На вечеринке мне нравится:

а) принимать участие в интересной работе;

в) затрудняюсь ответить;

с) смотреть, как люди отдыхают и просто отдыхать самому.

57. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут его услышать:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

58. Если бы смог перенестись в прошлое, я бы больше хотел встретиться:

а) с Колумбом;

в) не знаю;

с) с Пушкиным.

59. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

60. Если люди думают обо мне плохо, я не стараюсь переубедить их, а продолжаю поступать так, как считаю нужным:

а) да;

в) трудно сказать;

с) нет.

61. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я обычно:

а) сразу же думаю, что у него плохое настроение;

в) не знаю;

с) беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил.

62. Все несчастья происходят из-за людей:

а) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существуют удовлетворительные способы решения этих вопросов;

в) не знаю;

с) которые отметают новые, многообещающие предложения.

63. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

64. Аккуратные требовательные люди не уживаются со мной:

а) верно;

в) иногда;

с) нет.

65. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинство людей:

а) верно;

в) не знаю;

с) неверно.

Конец 5-го столбца.

66. Если стрелки часов встречаются ровно через 65 минут, отмеренные по точным часам, то эти часы:

а) отстают;

в) идут правильно;

с) спешат.

67. Мне бывает скучно:

а) часто;

в) иногда;

с) редко.

68. Люди говорят, что мне нравится делать все своими оригинальными способами:

а) верно;

в) иногда;

с) нет.

69. Дома, в свободное время, я:

а) болтаю и отдыхаю;

в) затрудняюсь ответить;

с) занимаюсь интересующими меня делами.

70. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с новыми людьми:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

71. Я считаю, что-то, что люди говорят стихами, можно точно так же выразить прозой:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

72. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отношениях, могут оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной:

а) да, в большинстве случаев;

в) иногда;

с) нет, редко.

73. Я думаю, что было бы интереснее быть:

а) натуралистом, работать с растениями;

в) не знаю;

с) страховым агентом.

74. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по отношению к некоторым вещам, некоторым животным:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

75. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир:

а) да,

в) трудно сказать;

с) нет.

76. Я предпочитаю игры:

a) где надо играть в команде или иметь партнера;

в) не знаю;

с) где каждый играет сам за себя.

77. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны:

а) да;

в) иногда;

с) нет

78. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время ощущаю тревогу и страх:

а) да;

в) иногда;

с) нет.

Конец 6-го столбца.

79. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является Александр по отношению к отцу Марии?

а) двоюродным братом;

в) племянником;

с) дядей.

|

1в |

14с |

27в |

40с |

53а |

66с |

79в |

|

2ав |

15ав |

28вс |

41ав |

54вс |

67вс |

|

|

3вс |

16вс |

29вс |

42ав |

55вс |

68ав |

|

|

4ав |

17вс |

30ав |

43вс |

56ав |

69вс |

|

|

5ав |

18вс |

31вс |

44ав |

57ав |

70вс |

|

|

6ав |

19ав |

32вс |

45ав |

58вс |

71вс |

|

|

7ав |

20вс |

33вс |

46вс |

59ав |

72ав |

|

|

8вс |

21ав |

34ав |

47ав |

60вс |

73ав |

|

|

9вс |

22ав |

35вс |

48ав |

61вс |

74ав |

|

|

10ав |

23ав |

36вс |

49вс |

62вс |

75ав |

|

|

11ав |

24вс |

37ав |

50ав |

63вс |

76вс |

|

|

12ав |

25ав |

38ав |

51вс |

64вс |

77вс |

|

|

13ав |

26вс |

39вс |

52ав |

65вс |

78ав |

|

3а ответы а – 2 балла, в – 1 балл, с – 2 балла. Баллы необходимо суммировать по каждой горизонтальной строке (фактору).

|

Обозна-чение |

Среднее значение |

На 1 – 1,5 балла ниже среднего |

На 1 – 1,5 балла выше среднего |

|

В |

4,05 |

Интеллект: конкретный |

Абстрактное мышление |

|

С |

7,5 |

Эмоциональная неустойчивость |

Эмоциональная стабильность |

|

Е |

5,5 |

Подчиненность, застенчивость |

Доминантность, самоуверенность, авторитарность |

|

G |

7,8 |

Приспособляемость, беспринципность, подверженность влиянию случая, асоциальным действиям |

Принципиальность, придерживается правил поведения, морали |

|

H |

7,7 |

Робость, осторожность, сдержанность |

Смелость, склонность к риску, легко переносит жизненные препятствия |

|

I |

7,8 |

Жёсткость, самоуверенность, практичность |

Мягкость, зависимость, чувствительность, мечтательность, непрактичность |

|

L |

4,3 |

Доверчивость, уживчивость, легко ладит с людьми |

Подозрительность, эгоистичность, осторожность |

|

N |

5,5 |

Прямолинейность, естественность, простота, сентиментальность |

Хитрость, расчетливость, искушенность, проницательность |

|

O |

6,58 |

Спокойствие, уверенность в себе, жизнерадостность |

Тревожность, депрессивность |

|

Q1 |

8,1 |

Консерватизм, придерживается установившихся понятий, принимает их на веру |

Радикализм, тяга к новому, критически настроенный. Аналитически мыслящий |

|

Q2 |

5,7 |

Конформизм, зависимость от группы |

Независимость, предпочитает собственное решение, не считается с общественным мнением |

|

Q3 |

6,3 |

Недисциплинированность, плохой самоконтроль, подчинён собственным страстям |

Высокий контроль своих эмоций и поведения, точность в выполнении социальных требований |

|

Q4 |

6,0 |

Расслабленность, вялость, спокойствие, лень |

Высокая активность, напряженность, деятельность |

Тест САН

Далее следует сказать о тесте САН и опроснике на уровень тревожности Спилбергера. Они определяют готовность тестируемого к решению жизненных задач.

Опросник САН направлен на оценку самочувствия, активности и настроения. Состоит он из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемый оценивает свое состояние, отметив цифру, соответствующую силе того или иного состояния.

Типовая карта методики САН

Фамилия, инициалы _____________________________________________

Пол______________ Возраст_____________________________________

Дата_____________ Время______________________________________

|

1. Самочувствие хорошее |

3210123 |

Самочувствие плохое |

|

2. Чувствую себя сильным |

3210123 |

Чувствую себя слабым |

|

3. Пассивный |

3210123 |

Активный |

|

4. Малоподвижный |

3210123 |

Подвижный |

|

5. Весёлый |

3210123 |

Грустный |

|

6. Хорошее настроение |

3210123 |

Плохое настроение |

|

7. Работоспособность |

3210123 |

Разбитый |

|

8. Полный сил |

3210123 |

Обессиленный |

|

9. Медлительный |

3210123 |

Быстрый |

|

10. Бездеятельный |

3210123 |

Деятельный |

|

11. Счастливый |

3210123 |

Несчастный |

|

12. Жизнерадостный |

3210123 |

Мрачный |

|

13. Напряженный |

3210123 |

Расслабленный |

|

14. Здоровый |

3210123 |

Больной |

|

15. Безучастный |

3210123 |

Увлеченный |

|

16. Равнодушный |

3210123 |

Взволнованный |

|

17. Восторженный |

3210123 |

Унылый |

|

18. Радостный |

3210123 |

Печальный |

|

19. Отдохнувший |

3210123 |

Усталый |

|

20. Свежий |

3210123 |

Изнуренный |

|

21. Сонливый |

3210123 |

Возбужденный |

|

22. Желание отдохнуть |

3210123 |

Желание работать |

|

23. Спокойный |

3210123 |

Озабоченный |

|

24. Оптимистичный |

3210123 |

Пессимистичный |

|

25. Выносливый |

3210123 |

Утомляемый |

|

26. Бодрый |

3210123 |

Вялый |

|

27. Соображать трудно |

3210123 |

Соображать легко |

|

28. Рассеянный |

3210123 |

Внимательный |

1. Обработка данных:

При выборе самого негативного полюса пары, его оценивают в один балл, а крайний показатель позитивного полюса - в семь баллов. Нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда получают высокие баллы, отрицательные – низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три категории и подсчитывается количество баллов по каждой из них.

Самочувствие (сумма баллов по шкалам):

1, 2, 7, 8, 13, 20, 25, 26.

Активность (сумма баллов по шкалам):

3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.

Настроение (сумма баллов по шкалам):

5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0-5,5 баллов.

Шкала самооценки (И.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина)

Шкала самооценки Спилбергера определяет наличие тревожности у обследуемого. Тревожность – это свойство личности, во многом определяющее поведение человека. Естественная тревожность необходима человеку в его повседневной деятельности, она помогает контролировать себя. Это полезная тревожность.

У каждого человека свой уровень тревожности. Кто-то предрасположен воспринимать очень многие ситуации как угрожающие для его самооценки и самоуважения. Это люди с повышенной личностной тревожностью. Тест на уровень тревожности Спилбергера позволяет оценить эту личностную тревожность. Так, лицам с высоким уровнем личностной тревожности нужно помогать осмысливать свою деятельность поэтапно, планируя ее по подзадачам, а также рекомендовать заниматься саморегуляцией. Способы ее самые разнообразные: от общения с природой до посещения тренингов. Для низкотревожных людей необходимо подчеркивать мотивы деятельности, возбуждать заинтересованность при решении тех или иных задач.

Опросник Спилбергера определяет и ситуативную тревожность. Высокая тревожность нежелательна, т. к. она может стать причиной неправильного реагирования на ситуацию. Но и низкая, тревожность говорит о безразличии, равнодушии и, стало быть, неготовности к решению жизненных задач.

Показатели уровня тревожности могут располагаться между 20 и 80 баллами. До 30 – низкая тревожность, с 31 до 44 баллов – умеренная, 45 и более – высокая.

Методика Айзенка по определению темперамента

Созданы множество методик по определению темперамента. Наибольшее распространение получила методика Айзенка. С ее помощью определяют экстраверсию (направленность личности на внешний мир) и нейротизм (результат неуравновешенности процессов возбуждения и торможения) – свойства, лежащие в основе темперамента.

В опроснике Айзенка 57 вопросов. На них необходимо ответить "да" или "нет".

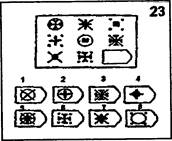

Полученные результаты сопоставляют с ключом, в котором есть три шкалы: экстраверсия – интроверсия; нейротизм, шкала лжи.

Принадлежность к типу темперамента выявляется при помощи системы координат, на которой отмечаются результаты по шкале "нейротизм" и шкале "экстраверсия".

Личностный опросник состоит из двух форм "А" и "В", что дает возможность повторного испытания. Опросники содержат по 57 вопросов. Ответы на них только "Да" или "Нет".

Инструкция

Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях вашего поведения в различных условиях и ситуациях. Это не испытание ума или способностей, поэтому нет ответов хороших или плохих. Мы заинтересованы в правдивых ответах. Содержание отдельных вопросов не анализируется, важен только итоговый результат. На вопросы следует отвечать поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам. Работайте быстро, не тратьте слишком много времени на обдумывание ответа – наиболее интересна ваша первая реакция. На вопрос можно ответить "да" или "нет". Выбранный вами ответ на каждый вопрос следует отметить в бланке для ответов. Не пропускайте какого-либо вопроса. Начинайте!

Текст опросника (вариант А) с. 44-47.

Текст опросника (вариант В).

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас?

2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-либо хочется, а вы не знаете что?

3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?

4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без какой-либо причины?

5. Держитесь ли вы обычно в "тени" на вечеринках или в компании?

6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам приказывали?

7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение?

8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, надеясь, что все обойдется?

9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения?

10. Нравится ли вам находиться среди людей?

11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог?

12. Упрямитесь ли вы иногда?

13. Могли бы вы назвать себя бесчестным?

14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно?

15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве?

16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной причины?

17. Вы по натуре живой человек?

18. Смеетесь ли вы иногда неприличным шуткам?

19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя "сытным по горло"?

20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо иной одежде, кроме повседневной?

21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь сосредоточить на чем-то свое внимание?

22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами?

23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли?

24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков?

25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки?

26. Часто ли вы думаете о своей работе?

27. Очень ли вы любите вкусно поесть?

28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы выговориться, когда вы раздражены?

29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, когда вы нуждаетесь в деньгах?

30. Хвастаетесь ли вы иногда?

31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам?

32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку?

33. Бываете ли вы иногда так беспокойны, что не можете долго усидеть на месте?

34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше, чем следовало бы?

35. Бывают ли у вас головокружения?

36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения?

37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуждая с другими?

38. Бывает ли у вас когда-либо отдышка, даже если вы не делали никакой тяжелой работы?

39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все было именно так, как нужно?

40. Беспокоят ли вас ваши нервы?

41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать?

42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня?

43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю?

44. При знакомстве вы обычно первым проявляете инициативу?

45. Бывают ли у вас сильные головные боли?

46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в норму?

47. Трудно ли вам заснуть ночью?

48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни?

49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову?

50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза?

51. 3амкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей?

52. Часто ли с вами случаются неприятности?

53. Любите ли вы рассказывать забавные истории друзьям?

54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать?

55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по положению?

56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете, тем не менее, что стоит еще что-либо предпринять?

57. Часто ли у вас "сосет под ложечкой" перед важным делом?

Вариант В отличается от варианта А только тестом методики. Инструкция, ключ, обработка данных варианта В такие же, как для варианта А.

Текст опросника (вариант А).

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы отвлечься, испытать сильные ощущения?

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, одобрить или посочувствовать?

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?

4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений?

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде чем действовать?

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это невыгодно?

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли много времени на обдумывание?

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной причины на это не было?

10. Верно ли, что "на спор" вы способны решиться на все?

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который вам симпатичен?

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя?

13. Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента?

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо делать или говорить?

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?

16. Верно ли, что вас легко задеть?

17. Любите ли вы часто бывать в компании?

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось делиться с другими людьми?

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда вы чувствуете сильную вялость?

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близких людей?

21. Много ли вы мечтаете?

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли тем же?

23. Считаете ли вы свои привычки хорошими?

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы чем-то виноваты?

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувств и беззаботно развлечься с веселой компанией?

26. Можно ли сказать, что часто у вас нервы бывают натянуты до предела?

27. Слывете ли вы за человека веселого и живого?

28. После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, что могли бы сделать лучше?

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании?

30. Бывает ли, что вы передаете слухи?

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли?

32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в книге или спросить у друзей?

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения?

34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения?

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?

36. Всегда ли вы говорите только правду?

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг над другом?

38. Раздражительны ли вы?

39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия?

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и "ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны?

42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или встречу с кем-то?

43. Часто ли вам снятся кошмары?

44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного случая побеседовать с новым человеком?

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли?

46. Огорчились бы вы, если бы не смогли долго видеться с друзьями?

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком?

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся?

49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек?

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков, или вашей работы?

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует много народу?

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?

56. Любите ли вы подшутить над другими?

57. Страдаете ли вы бессонницей?

Из этих 57 вопросов 9 представляют шкалу надежности (лжи). 3 из них положительные (ДА), 6 – отрицательные (НЕТ). Например, шестой вопрос – испытуемый отвечает «ДА» (всегда исполняю), такой ответ, безусловно, не соответствует действительности, т. к. нет человека, который всегда бы исполнял невыгодное для него обещание.

Ненадежный ответ на 5 вопросов из 9 (более 50%) в шкале надежности означает, что остальные ответы ненадежны, поэтому проведенный опыт непригоден.

Для заполнения опросника испытуемому дается 10 минут, время по секундомеру. Время можно продлить, но это обстоятельство должно быть принято во внимание при оценке.

На заполнение опросника много времени затрачивают сдержанные, внутренне конфликтные субъекты, налаживающие контакт с внешним миром не непосредственно, естественным ритмом, а на основе акта напряженной объективации.

Ключ:

ЭКСТРАВЕРСИЯ:

"ДА" на №№ 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53,

"НЕТ" – №№ 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. (Ответ "ДА" на вопросы этой нумерации - показатель интроверсии.)

НЕВРОТИ3М:

"ДА" – №№ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.

ШКАЛА ЛОЖНЫХ ОТВЕТОВ:

"ДА" – №№ 6, 24, 36;

"НЕТ" – №№ 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Система координат выглядит следующим образом:

Невротизм

18

Меланхолик 16 Холерик

14

Интроверт 12 Экстраверт

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

8

Флегматик 6 Сангвиник

4

2

0

Эмоциональная устойчивость

Текст опросника (вариант В) см. стр. 41-44.

Определение направленности личности

(ориентационная анкета)

Для определения личностной направленности в настоящее время используется ориентационная анкета.

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения, или же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – 0, оставшийся невыбранным - 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности отдельно.

С помощью методики выявляются следующие направленности:

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность.

2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели

Инструкция

Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три варианта ответов: А, Б, В.

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов покажутся вам равноценными Тем не менее, мы просим вас отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению (и более всего ценен для вас).

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В),

напишите на

листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под

рубрикой "БОЛЬШЕ ВСЕГО"

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит от вашей точки зрения, наименее для вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов с номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "МЕНЬШЕ ВСЕГО".

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов вы используете две буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.

Старайтесь быть максимально правдивым!

Среди вариантов ответа нет "хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" или "лучшим" для вас.

Время от времени контролируйте себя, правильно ли вы записываете ответы, рядом с теми ли пунктами. В случае, если вы обнаружите ошибку, исправьте ее, но так, чтобы направление было четко видно.

Тестовый материал

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:

А. Одобрения моей работы.

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо.

В. Сознания того, что меня окружают друзья.

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры.

Б. Известным игроком.

В. Выбранным капитаном команды.

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход.

Б. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в этом предмете.

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое мнение.

4. Мне нравится, когда люди:

А. Радуются выполненной работе.

Б. С удовольствием работают в коллективе.

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других.

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности.

Б. Были верны и преданы мне.

В. Были умными и интересными людьми.

6. Лучшими друзьями я считаю тех:

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения

Б. На кого всегда можно положиться.

В. Кто может многого достичь в жизни.

7. Больше всего я не люблю:

А. Когда у меня что-то не получается.

Б. Когда портятся отношения с товарищами.

В. Когда меня критикуют.

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает над ними

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе.

В. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает.

9. В детстве мне больше всего нравилось:

А. Проводить время с друзьями.

Б. Ощущение выполненных дел.

В. Когда меня за что-нибудь хвалили.

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:

А. Добился успеха в жизни.

Б. По-настоящему увлечены своим делом.

В. Отличается дружелюбием и доброжелательность

11. В первую очередь школа должна:

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь

Б. Развивать, прежде всего, индивидуальные способности ученика.

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.

12. Если бы у меня было больше свободного время охотнее всего я использовал бы его:

А. Для общения с друзьями.

Б. Для отдыха и развлечений.

В. Для своих любимых дел и самообразования.

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны.

Б. У меня интересная работа.

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.

14. Я люблю, когда:

А. Другие люди меня ценят.

Б. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы.

В. Приятно провожу время с друзьями.

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учебой, работой, спортом и т. п., в котором мне довелось участвовать.

Б. Написали о моей деятельности.

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:

А. Имеет ко мне индивидуальный подход.

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету.

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.

17. Для меня нет ничего хуже, чем:

А. Оскорбление личного достоинства.

Б. Неудача при выполнении важного дела.

В. Потеря друзей.

18. Больше всего я ценю:

А. Успех.

Б. Возможности хорошей совместной работы.

В. Здравый практичный ум и смекалку.

19. Я не люблю людей, которые:

А. Считают себя хуже других.

Б. Часто ссорятся и конфликтуют.

В. Возражают против всего нового.

20. Приятно, когда:

А. Работаешь над важным для всех делом.

Б. Имеешь много друзей.

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:

А. Доступным.

Б. Авторитетным.

В. Требовательным.

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми.

Б. О жизни знаменитых и интересных людей.

В. О последних достижениях науки и техники.

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:

А. Дирижером.

Б. Композитором.

В. Солистом.

24. Мне бы хотелось:

А. Придумать интересный конкурс.

Б. Победить в конкурсе.

В. Организовать конкурс и руководить им.

25. Для меня важнее всего знать:

А. Что я хочу сделать.

Б. Как достичь цели.

В. Как организовать людей для достижения цели.

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:

А. Другие были им довольны.

Б. Прежде всего выполнить свою задачу.

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:

А. В общении с друзьями.

Б. Просматривая развлекательные фильмы.

В. 3анимаясь своим любимым делом.

|

№ |

Я |

О |

Д |

№ |

Я |

О |

Д |

|

1 |

А |

В |

Б |

15 |

Б |

В |

А |

|

2 |

Б |

В |

А |

16 |

А |

В |

Б |

|

3 |

А |

В |

Б |

17 |

А |

В |

Б |

|

4 |

В |

Б |

А |

18 |

А |

Б |

В |

|

5 |

Б |

А |

В |

19 |

А |

Б |

В |

|

6 |

В |

А |

Б |

20 |

В |

Б |

А |

|

7 |

В |

Б |

А |

21 |

Б |

А |

В |

|

8 |

А |

Б |

В |

22 |

Б |

А |

В |

|

9 |

В |

А |

Б |

23 |

В |

А |

Б |

|

10 |

А |

В |

Б |

24 |

Б |

В |

А |

|

11 |

Б |

В |

А |

25 |

А |

В |

Б |

|

12 |

Б |

А |

В |

26 |

В |

А |

Б |

|

13 |

В |

А |

Б |

27 |

Б |

А |

В |

|

14 |

А |

В |

Б |

|

|

|

|

Тест-опросник Шмишека

Тест-опросник IIIмишека диагностирует акцентуации характера подростков и взрослых.

Согласно теории об акцентуации Леонгарда, существуют люди с акцентуациями характера. Акцентуация – это заострение некоторых, присущих каждому человеку, индивидуальных свойств.

Выделяют 10 типов акцентуации (по Леонгарду):

1. Застревающие – люди, долго помнящие обиды.

2. Гипертимные – личности с чрезмерно повышенным настроением.

3. Эмотивные – очень ранимые, все глубоко чувствующие.

4. Тревожные – неуверенные в себе.

5. Педантичные – люди, для которых порядок и аккуратность является смыслом жизни.

6. Демонстративные – эгоцентристы, стремятся любым способом оказаться в центре внимания.

7. Циклотимные – личности с резкими перепадами настроения.

8. Дистимичные – со склонностью к пессимистичному настроению.

9. Возбудимые – склонны к повышенной, импульсивной реакции в сфере влечений.

10. Экзальтированные люди с чрезмерными эмоциональными переживаниями, сверхчувствительные.

Итак, тест Шмишека содержит 10 шкал, в соответствии с десятью типами акцентуированных личностей. Состоит он из 88 вопросов, на которые надо ответить "да" или "нет". Количество совпадений с ключом умножается на значение коэффициента, которое у каждой акцентуации свое. Если полученная величина превышает 18, то следует говорить об акцентуации.

Перейдем к следующему типу тестов.

Тесты интеллекта

Эта группа тестов направлена на изучение уровня умственного развития человека. Результатом этих тестов является определение коэффициента интеллекта (IQ). Под интеллектом подразумевают познавательные процессы и функции (мышление, память, внимание).

Он вычисляется путем деления количества выполненных заданий на паспортный возраст клиента и умножения полученного результата на 100. Показатель IQ соответствующий норме, вычислялся с помощью специальной аппаратуры. Норма IQ – от 84 до 116. Если IQ получился ниже 84, это показывает низкий уровень интеллекта, если выше 116 – высокий.

Наряду с показателем умственного развития тесты этой группы позволяют определить свойства нервной системы (лабильность - инертность), скорость протекания мыслительных процессов.

Тесты интеллекта широко применяются при приёме на работу, при поступлении в учебные заведения, в период обучения.

Первые тесты интеллекта были созданы Ф. Гальтоном (1879). Наибольшей популярностью сейчас у отечественных психологов пользуются тесты Д. Векслера, Дж. Равена, Р. Амтхауэра, КОТ Бузина.

Тест Векслера

Этот тест разрабатывался и дополнялся с 1939 г. по 1981 г.

Он позволяет определить не только уровень интеллекта (вербального и невербального), но и характер умственной неполноценности.

Тест включает 12 разделов, в которых сгруппированы тесты по темам. Расположены они от простого к сложному.

Вербальный (словесный) интеллект оценивается по 6 разделам:

1-й раздел составляет 30 вопросов из житейских и научных областей знаний.

2-й раздел включает 14 вопросов, которые проверяют понятливость.

3-й – содержит 16 математических задач.

4-й – это 16 заданий на поиск сходства между понятиями.

5-й раздел определяет объем словарного запаса.

6-й – требует повторить по памяти ряд цифр.

Невербальный интеллект оценивают следующие 6 разделов:

7-й раздел содержит 20 картинок, на которых отсутствуют некоторые детали. Их необходимо назвать.

8-й раздел представлен 11 картинками, которые надо сложить так, чтобы получился рассказ.

9-й – "кубик Коса" (из кубиков надо сложить орнамент по образцу).

10-й – это складывание фигур из частей.

11-й – по образцу закодировать цифры.

12-й – надо найти выход из изображенных лабиринтов.

Тест интеллекта Амтхауэра

Тест диагностирует вербальный интеллект, математические, гуманитарные, технические способности, пространственное мышление, память. Предназначен для людей от 13 до 60 лет.