М.Е.Литвак

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Всем, потерявшим надежду и опустившим руки

ОТ АВТОРА

Дорогой читатель!

Первая книга «Психологическое айкидо» получила много отзывов. Вот один из них. «Дорогой Михаил Ефимович! Я беженка из Армении. Не буду описывать те лишения, которые пришлось испытать моей семье. В Ростове я прочла вашу книгу «Психологическое айкидо», и она помогла мне наладить семейные отношения. А это компенсировало те страдания, которые мы перенесли во вре — мя переезда». Благодарили за то, что с помощью этой книги им удалось продвинуться по службе, избавиться от своих обидчиков, выгодно заключить сделку. Было много просьб продолжить выпуск книг подобного содержания. Предлагалась и тематика. После этого я написал еще три книги:

«Психологическая диета», «Неврозы», «Алгоритм удачи».

Книга, которую сейчас вы держите в руках, была задумана еще тогда, когда я стал применять современные методы при лечении больных неврозами.

Выяснилось, что больных неврозами следует не столько лечить, сколько помочь им научиться быть счастливыми. Вы сейчас можете воскликнуть: «Я и так здоров и счастлив!». Ну что ж, я рад за вас. Тогда не приобретайте эту книгу. Вам она не нужна. Она для тех, у кого сейчас проблемы дома или на работе, для тех, кто болен неврозом или психосоматическим заболеванием, кто чувствует, что способен на большее, но не может реализовать свои способности. Думаю, она будет полезной для педагогов, журналистов, рук^одителей, продавцов, для всех, чья профессиональная деятельность предполагает общение с большим количеством людей, Надеюсь, родителям она поможет наладить отношения со своими детьми, детям — сохранить хорошие отношения с родителями и в то же время уйти от мелочной опеки. Не исключено, что она поможет ссорящимся супругам сохранить брак, а отчаявшимся — создать свою семью. Думаю, с ее помощью вы сможете продвинуться по службе, с честью выйти из конфликта или предотвратить его.

Эта книга посвящена проблеме общения и имеет пять частей. Сразу хочу предупредить, что в ней есть повторы, но это не результат моей небрежности, а педагогический прием, ибо «повторенье — мать ученья». Я также понимаю, что эта книга не детектив (подряд ее читать не будут), а руководство к действию. И отсылать читателя всякий раз на разные страницы было бы неуважительно к нему и затруднило бы восприятие материала. Кроме того, каждый раздел имеет самостоятельное значение, и оставлять его без какой-нибудь детали все равно, что создавать скульптуру когда без руки, когда без ноги, а когда и без головы.

В первой части показано, как следует общаться с самим собой, как полюбить себя, как изменить свою судьбу. Она практически повторяет книгу «Я: Алгоритм удачи». Во второй части я попытался выявить скрытые пружины конфликта. Вышедшее ранее «Психологическое айкидо» является ее составной частью.

Третья часть поможет читателю определить свое место в семье или в производственном коллективе и улучшить свое положение, если оно не нравится. В основном она предназначена для молодых специалистов, волею судьбы или по собственному желанию попавших на руководящую должность и не имеющих навыков управления. В нее включена «Психологическая диета», в которой изложена техника целенаправленного моделирования эмоций, так как психологический климат в коллективе, с моей точки зрения, целиком зависит от лидера или руководителя.

Четвертая часть поможет быстро сориентироваться в незнакомой компании, успешно выступить с лекцией или докладом перед малознакомыми или-совсем незнакомыми людьми. Хочется думать, что она окажется полезной политическим деятелям при составлении речей и выступлений на митингах (автор имеет опыт консультирования избирательных кампаний). Обучение ораторским приемам часто не дает эффекта, так как выступающие незнакомы с основами логики. Вот почему сюда включена глава «Логика и жизнь».

Пятая часть — это моя монография «Неврозы». Она предназначена в основном для профессионалов (хотя я знаю, что ее покупали и мои больные) и является методологической базой предыдущих частей книги.

Человек хочет быть счастливым. Что же для этого надо делать? Прежде всего не стремиться к счастью, ибо оно, как и авторитет, и любовь, и радость, является побочным продуктом правильно организованной деятельности. Следовательно, надо стать достойным счастья, т.е. необходим личностный рост. На этом пути вы приобретете собственный стиль, собственный почерк, и вас не спутают с другими, ибо «быть — значит отличаться». Я постарался показать в этой книге, что в каждом человеке заложен алгоритм удачи. И если вам не нравится ваша судьба, измените ее. Помните, у Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастливым, будь им!».

Кто есть кто или

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

Говорят, надежда умирает последней. Я бы убил ее первой. Убита надежда - и исчез страх, убита надежда -и человек стал деятельным, убита надежда - появилась самостоятельность. И первое, что я стараюсь сделать для своих клиентов и пациентов, - это убить в них надежду, что все как-то перемелется, утрясется, обойдется, стерпится, слюбится. Нет, не перемелется, не утрясется, не обойдется, не стерпится, не слюбится!

Как врачу-психотерапевту мне приходится иметь дело с больными неврозами. Невроз - это нервно-психическое расстройство, которое развивается после психотравмы, нарушающей обычное течение жизни человека. К психотравмам относятся неприятности на работе и в семье. Сами больные причиной болезни считают неверное поведение партнера по общению или неблагоприятное стечение обстоятельств. Все свои усилия они направляют на борьбу с партнером или обстоятельствами, но редко задумываются о своей роли в возникновении неприятностей.

Приведу пример.

К нам в клинику поступила А., 38 лет, после попытки покончить жизнь самоубийством в состояния глубокой депрессия. «Жених» - алкоголик, живущий в квартире А. и на ее средства, в ее отсутствие привел в дом любовницу. Я поинтересовался у А., как складывалась ее жизнь. Оказалось, что воспитывалась она в трудолюбивой крестьянской семье, была приучена жить интересами школы я дома в ущерб своим собственным. Еще студенткой вышла замуж аа однокурсника, который оказался алкоголиком. Полтора года надеялась, терпела, прощала, убеждала. Но все же вынуждена, была разойтись с ним. К атому времени у нее уже был ребенок, которого надо было кормить. А. бросила учебу и вернулась к родителям. Здоровье было хорошим. Она стала работать механизатором. Укрепилась материально и вышла замуж за человека, с которым вместе работала. Он тоже оказался алкоголиком. Жизнь с первым мужем ей показалась раем. А. вынуждена была бежать в город, но уже с двумя детьми. •Здесь работала бухгалтером, подрабатывала шитьем на дому, получила трехкомнатную кооперативную квартиру. Не хватало друга жизни. А.. трижды пыталась выйти замуж, но все «женихи» оказывались... алкоголиками. Стало ухудшаться здоровье. Врачи выявили гипертоническую болезнь, холецистит, фибромиому матки. А.. часто чувствовала себя утомленной, раздраженной, срывала свою злость яа детях, все время одолевали печальные мысли, но все же как-то держалась. И лишь последний «жених» довел до края - больная отравилась. А.. успели сласти, и в клинике ее состояние быстро улучшалось. Стала общаться с больными. Со всеми установились хорошие отношения. Женщины восхищались вкусом А. и обсуждали с ней фасоны платьев. Мужчины также охотно проводили время в ее обществе. Следует заметить, что в нашем отделении одновременно лечатся примерно 20 мужчин. Алкоголиков мы обычно не держим, но когда я клинике находилась наша злополучная героиня, один алкоголик у нас лечился.

А теперь отгадайте, кто ей понравился и кто за ней интенсивно ухаживал? Правильно! Именно он - единственный алкоголик в клинике. И таких примеров можно привести множество.

Многие люди разводят руками - судьба! Действительно, человеку каждый день много раз выпадает счастливый случай. Но он выбирает, если это его судьба, тот единственный, который приводит его к несчастью. Напрашивается вывод - имеется алгоритм, определяющий нашу судьбу. И если он неверный, то человека «зацикливает», а внешние обстоятельства являются лишь фоном его несчастий. При неблагоприятных обстоятельствах возникает полное соответствие, и человек может объяснить ими свои несчастья. Ему хотя бы сочувствуют! Но если обстоятельства складываются благоприятно, жизнь становится еще трагичней. Так, Золушка в соответствии со своим алгоритмом должна выйти замуж; за невротика или алкоголика и влачить жалкое существование. Но хозяйственность и доброта позволяют ей как-то сводить концы с концами. Когда же она выходит замуж за Принца, жизнь ее становится адом. Во дворце уборку провести труднее. А тут еще дача, машина... И даже прислугу пригласить невозможно, ибо и она сядет Золушке на голову.

Лечение, особенно лекарственное, не может изменить судьбу больного. Чтобы действительно помочь больному, следует изменить его алгоритм, т.е. перевоспитать его. Но взрослого человека перевоспитать невозможно. Перевоспитать можно только самого себя!

Если вы собой недовольны, хочется надеяться, что эта первая часть моей книги поможет вам в работе над собой, лучше понять себя и других, подобрать себе партнера, а также, если у вас есть дети, правильно воспитать их и тем самым уберечь от несчастной судьбы и невроза. Возможно, она окажется полезной и педагогам, администраторам и вообще всем, кто по роду своей работы вынужден много общаться с людьми.

Если вы просто с интересом прочтете эту часть, пусть и не приняв ее положений, я буду доволен уже тем, что смог на какое-то время занять вас. Но если решите использовать ее для самовоспитания, примите один совет:

начните чтение с первой главы. С этого материала начинаются мои психотерапевтические тренинги. Идеи данной главы вызывают у многих клиентов гнев (некоторые даже прекращают со мной общаться). Не настаиваю на своей правоте. Может быть, я неправ, но сейчас думаю именно так! Те же, кто со мной не согласится, знайте: когда я думал иначе, как вы сейчас, то приносил много огорчений и себе, и близким. Оставайтесь при своем мнении, если я вас не переубедил и если у вас все хорошо. Но все-таки подумайте, может быть, в чем-то прав и я. Бывали случаи, когда мои оппоненты, пройдя еще несколько кругов собственного ада, соглашались со мной.

С. Моэм сказал, что он является самой важной фигурой, но при этом добавил: «...для самого себя». Так как я для себя самая важная фигура, то, естественно, должен к себе хорошо относиться и удовлетворять свои потребности. Поэтому я должен знать, что я из себя представляю и что мне нужно. Еще Марк Аврелий говорил, что легче всего жить в соответствии со своей природой. Поа-тояу то, что трудно, неправильно. Но свою природу необходимо знать.

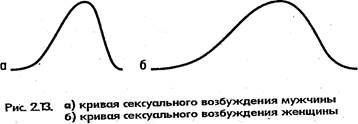

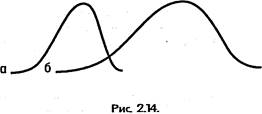

Итак, познай самого себя. Прежде всего я - биологический организм. Кроме того, являясь представителем и членом человеческого общества, в социально-пси хологическом плане я - личность. Оставим на время ] стороне личность и займемся потребностями в план< биологическом. Кстати, у современного человека они т< же, что и у его далекого предка (и генный набор не претерпел существенных изменений). Мои потребности определяют три инстинкта: пищевой, оборонительный, и сексуальный. Они перечислены по степени важности для организма. Если я голоден, не нахожусь в безопасности, мне не до секса.

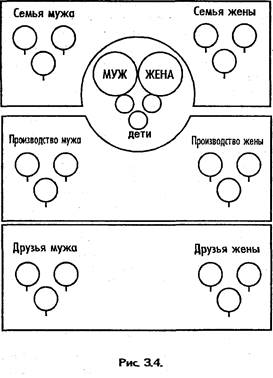

Как было сказано выше, самая важная фигура - это я. То есть я сам должен добиться определенных благ и уметь ими пользоваться, заботиться об удовлетворении своих потребностей. Но без помощи партнеров удовлетворить их я не могу. Второе место посте меня занимает тот, кто помогает мне «охотиться и защищаться», т.е. тот, кто помогает мне зарабатывать, - сотрудник; третье - сексуальный партнер. Если мой сексуальный партнер одновременно и мой сотрудник, он становится для меня самым близким и нужным человеком.

Сразу напрашивается вывод, что семья будет крепкой, если муж и жена сотрудничают друг с другом, если они заняты общим делом (совсем не обязательно для этого иметь одинаковые профессии). Вот тогда-то, в соответствии с библейскими указаниями, «прилепится муж к жене». К сожалению, часто супружеская жизнь не удается, и тогда любовь, которая должна быть отдана супругу, переносится на другой объект (на ребенка, родителя, на животное или даже на какую-то вещь). Теперь - пример.

У пациента Б. заболевание было средней тяжести, и ожидался благоприятный исход. Родители адекватно реагировали на его состояние и мои беседы, приходили строго в урочные часы, огорчались, когда сыну становилось хуже, и радовались при улучшениях. Но его сестра В., интересная женщина 33 лет, во время бесед со мной плакала, говорила, что Б. ейкяк сын, что она не переживет, если все закончится трагически, обещала отблагодарить и т.п. Приходила она очень часто и, по-моему, раздражала своей назойливостью не только персонал клиники, но и брата. Решил я попутно заняться и ею. Выяснялось, что работала она учительницей в небольшом городке около Ростова. Семейная жизнь не сложилась. На внебрачные связи не решалась по разным соображениям. Брат как раз и был для нее «психологическим мужем», личная же неустроенность (точнее, значение ее) была вытеснена в бессознательное. В. оказалась умной женщиной и после психоаналитической беседы поняла, что не введя это в сознание, никогда не решить основную проблему. При самообмане и поплакать на людях можно. Но ведь не будешь же плакать потому, что нет мужа] Это можно только в подушку! В. стала спокойней вести себя. (Хочу предупредить начинающих психотерапевтов психоаналитических направлений: покажите пациенту истинную картину, но ни в коем случае не давайте ему конкретных советов, осветите проблему, но не решайте ее за него.) Б. мы вылечили. Прошло несколько лет, и он вновь поступил в клинику с обострением. Родители, как и раньше, приходили в положенное время и вели себя спокойно. Сестры же не было. Прошло около месяца. Как-то я дежурил в воскресенье. И вот когда уже почти истекло время, отведенное на свидания, вбегает В., в спешке вручает брату передачу и, извинившись передним, собирается уходить. В этот момент я ее остановил и спросил о... самочувствии ее ребенка. Как я догадался, что она вышла замуж и родила ребенка? Об этом будет подробно рассказано в другой книге, в которой речь пойдет о любви. Да, действительно, когда проблема введена в сознание, появляется возможность ее решить.

«Психологическим супругом» может быть и ребенок. Как-то лечилась у нас девушка лет 19с довольно легким заболеванием. Но реакция матери была такой, будто дочь находилась при смерти. А причина заключалась в том, что у матери не были налажены отношения с мужем.

И еще один пример.

У меня консультировалась молодая семья по поводу сексуальной дисгармонии; это привело мужа к гипопотеиции. Жена Г. не прониклась важностью рекомендаций и выполняла их демонстративно нехотя. Дело кончилось разводом, и Г. осталась одна с пятилетней дочерью. Я ей посоветовал постараться устроить личную жизнь, но она решила жить для дочери. Жизнь нас периодически сводила, и я предупреждал Г., что примерно через десять лет она обратится ко мне по поводу взаимоотношений с дочерью. Увидев, что эти разговоры ей неприятны, я перестал их вести.

Так и случилось. Через десять лет Г. пришла ко мне на прием вместе с дочерью. Проблема заключалась в том, что дочь выходила из повиновения. С^жв девочка жаловалась, что ей не удается наладят отношения с мальчикам». Но веди так и должно было случиться! Девочка была все время с матерью. Возле матеря те было мужчины, и она ж могла видеть, как женщина ведет себя. с мужчиной. Ей яе с кого было брать пример я некому было подражать. Девочка, когда у нее сформировалось сексуальное влечение, сама навязывалась мальчикам или же была с ними грубой. И то я другое отпугивало их. Разговоры матеря о том, как надо себя веет, ничего яе давали. Слона не воспитывают. Кроме того, несчастные родители вос-питывают несчастных детей. Родителям надо показать, а не рассказать ребенку, как надо жить. Если хотите, чтобы ребенок стал счастливым, сначала сами станьте счастливым! Я посоветовал Г. оставят девочку я покое. Она высказала предположение, что дочь пойдет шо рукам. Я с ней согласился, но заметил, что со временем все обязательно наладится при условии, что Г. оставит дочь я покое. Она меня послушалась. Девочка действительно пошла по рукам. Но года через полтора нее изменилось. Она, что называется, взялась яа ум. ОтГ. я узнал, что дочь поступила я университет пучится с большим интересом.

А вот несколько курьезный случай.

У Д. пропал кот, и на групповом занятия но психотерапии она рассказала об атом с грустной иронией. Д. понимала, что дело не в коте. Но понимание не всегда снимает переживание, хотя я облегчает его. Вы уже, конечно, догадались, что мужа своего Д. не любила.

Что это я все про женщин? У мужчин те же самые проблемы. Но, как правило, решают они их, уходя в работу производственную и общественную (это лучший вариант), или с помощью водки и любовниц.

Итак, надеюсь, я убедил вас, что необходимо налаживать личную жизнь, отношения с супругом, а подмена не только неэффективна, но и вредна.

Ну, а дети? Дети попадают на четвертое место. Кажется дикостью, но это действительно так. Скажите, дорогие мои читатели, когда вы зачинали своих детей, вы думали о них? Нет. Дети уже потом заняли ваши мысли. Наши древнейшие предки, я уверен, не связывали половой акт с рождением ребенка. Они просто решали свои вопросы, т.е. жили для себя. Практика и клинический опыт показывают, что когда в этот момент думают о деталях, то желаемого результата не получают.

Если я живу для себя, то что надо делать с детьми? Воспитывать их так, чтобы они поскорей стали независимыми от меня и я опять смог бы заниматься своими делами. Животные так и поступают. Они учат своих детенышей охотиться. И как только последние начинают охотиться сами, они уходят из семьи, но довольно часто остаются в стае. (Такова природа стадных животных, да и наша тоже, если не обращать внимания на некоторые социальные моменты.) Не перенять ли нам указанный «воспитательный принцип» у животных?

Очевидно, что ребенок в соответствии со своим возрастом кое-что должен делать для себя сам: в 2 года самостоятельно держать ложку, в 7 лет - без чьей-либо помощи одеваться, в 10 - полностью себя обслуживать, в 14-15 - зарабатывать карманные деньги.

А выигрывают ли от такого подхода дети? Выигрывают. Они всему обучаются. Родители же, которые утверждают, что живут для детей, на самом деле лукавят (не осознавая этого). «Разве он может постирать рубашку как следует, - говорит такая мать, - а учительница осуждать меня будет» (т.е. стирает рубашку она, в конечном итоге, для себя). Раньше я тоже жил для детей. Ничего хорошего в этом не было. Когда же начал жить для себя, и мне, и детям стало легче. Все воспитательное воздействие сконцентрировалось в одной фразе: «Не мешай мне жить».

Как-то младший сын принес двойку по русскому языку, и между нами произошел такой диалог.

Я: Ты понимаешь, что мешаешь мне жить? Теперь я должен идти в школу, слушать нотации учительницы, а у меня своих дел невпроворот.

Сын: Это учительница дура, поставила двойку.

Я (после того как посмотрел работу и убедился, что двойка поставлена правильно, хотя можно было бы поставить и тройку): Ты прав, учительница - дура! А ты умный?

Сын: Да, я умный!

Я: Ну тогда обдури ее и не мешай мне жить!

Сын: Как ее обдурить?

Я (взяв тетрадку): Посмотри, если бы ты написал «заря», а не «зоря», ты бы ее обдурил!

Сын со мной согласился...

Мать кутает ребенка, а часто и не отпускает гулять, чтобы он не простудился. Но ребенку это вредно. Делает она это не ради него, а ради себя, - ей так спокойнее. Вообще все запреты на 99 % продиктованы не интересами детей. Это происходит потому, что мы часто дарим детям не родительскую любовь, необходимую им, а любовь супружескую или свои тревоги.

Итак, мои дети по степени важности для меня стоят на четвертом месте. Несколько слов родителям, которые упрекают своих детей в неблагодарности. Давайте будем объективными. Если мы определим расходы (питание, одежда, образование и т.д.) на наших детей в течение 18-20 лет, то получится не такая уж большая сумма. А теперь посмотрим, что они дают нам. Во-первых, чувство собственной полноценности: у меня есть дети! Да и как бы я сейчас говорил о воспитании детей, если бы у меня не было своих? Вы. бы могли сказать: «Хорошо тебе рассуждать, не имея своих детей. Посмотрел бы я на тебя...»

Ну, а так как я, не зная приемов воспитания, вначале испортил своих детей, а потом, освоив эти приемы, перевоспитал себя и помог им, и мои рассуждения выглядят убедительно. Да и отстаивать свою точку зрения легче, так как имеется конкретный результат: я помог перевоспитаться не только своим клиентам и ученикам, но и собственным детям. Кроме того, я теперь понимаю, как родители портят своих детей, несмотря на благие намерения, и точно знаю, чего не следует делать: детей нельзя преследовать и нельзя избавлять от трудностей.

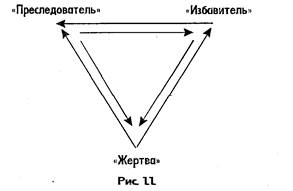

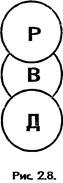

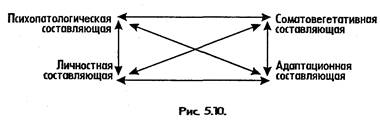

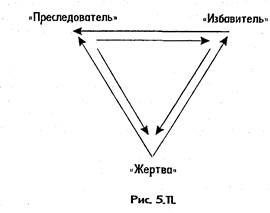

Мой пациент (или клиент) в жизненных ситуациях при общении с партнерами, в том числе и с детьми, находится в «треугольнике судьбы» (рис. 1). На прием ко мне он приходит в роли Жертвы. Моя задача - научить его строить свои отношения на условиях равноправия прежде всего с детьми, а затем со всеми партнерами по общению. Тогда он и перестанет быть Жертвой. Когда я сам впервые узнал об этом «треугольнике», то был потрясен. Пересмотрел всю свою жизнь и понял, почему мне не везло: потому, что ни с кем у меня не было равноправных отношений. Я понял, что беспокойный подростковый возраст - это результат неверных отношений с детьми в более ранний период.

Как должны развиваться отношения между ребенком и родителями по Законам - законам природы, которые никто не может ни обойти, ни объехать? Самые большие разногласия с ребенком у нас возникают тогда, когда он только родился. По мере роста ребенка его интересы и наши должны сближаться, а при его половом созревании слиться! Конфликт «родители - дети» - всегда патология. И если такой конфликт встречается часто, это не значит, что он - норма. Не можем же мы считать нормой корь или грипп! К счастью, после изменения алгоритма контакта с детьми мне удалось избавиться от этой проблемы. Нет, конфликты у нас бывают, но только деловые. Решаются они совсем на другом уровне и делают нас ближе друг Другу.

А теперь о родителях. У меня они на пятом месте. Данное положение особенно часто вызывает горячие возражения улиц старше 45. Дорогие мои сверстники! Раньше я тоже думал так, как думаете сейчас вы. Но где-то именно в этом возрасте я сам пришел к такому выводу. Вот почему мне удалось сохранить хорошие отношения со своими детьми. Я понял, что по Законам как родитель нахожусь на пятом месте. Чтобы стать ближе к ним, я решил переместиться на второе место -место сотрудника. Если у ребенка нелады в семье, можно занять третье место. Но это очень плохо. Каким бы хорошим ни был родитель, он никогда не сможет заменить своему ребенку мужа или жены. Особенно это следует учесть тем, кто воспитывает сыновей. Часто матери говорят сыновьям примерно следующее: «Жен у тебя может быть много, а мать одна». Такое воспитание, если становится руководством к действию, приводит к большим несчастьям. Сколько бы ни было жен, мужчина живет с женой, а не с матерью!

К сожалению, в таком духе был воспитан и я. После женитьбы первые полтора года жили вместе с моей матерью. С мамой у меня всегда были очень хорошие отношения, с женой, естественно, еще лучше. Но многого тогда я не знал и не умел, и эти полтора года были для меня адом, хотя со стороны все выглядело благопристойно. Когда мама жаловалась на жену, я говорил маме, что она права, и просил ее потерпеть, то же самое говорил и жене. Как-то мама меня спросила, кто лучше жарит котлеты. Я ответил ей: «Конечно, ты, мамочка!». Когда же подобный вопрос задала жена, похвалил ее. Если сказать честно, к тому времени я уже больше привык к кухне жены. В один злополучный вечер я приготовил котлетный фарш, и жена хотела начать жарить котлеты. В этот момент подходит моя мама и говорит: «Давайте я пожарю котлеты. Миша говорил, что я лучше жарю котлеты». Не буду описывать дальнейшую сцену, скажу только, что котлеты жарил я, и потом долго не мог понять, почему из-за такого пустяка так сильно обиделась моя в общем-то терпеливая и покладистая супруга. Потом-то понял: именно потому, что терпеливая!

Замечу попутно: никогда нельзя терпеть! Следует сразу давать обратную связь. Не надейтесь, что партнер поймет, что вам его действия не нравятся. Заботьтесь я первую очередь о себе, я тогда ему тоже будет лучше. Если бы жена не терпела, меры были бы приняты раньше. А так я считал, что мама и жена ладят друг с другом. Только потом я узнал, что и для них жизнь была невыносимой. Здесь действуют те же правила, лто ив медицине. Чем раньше начато лечение, тем оно будет эффективней, а еще лучше заняться профилактикой. Итак, если я забочусь о себе, то партнеру от этого лучше. Много трагических историй может рассказать врач-психотерапевт, когда человек заботится о партнере, а не о себе. Как не вспомнить здесь «заботливых» родителей, которые вырастили сына не приспособленным к жизни и тем самым способствовали тому, что он стал жертвой дедовщины.

А вот почти комический случай.

Помните, в Экклезиасте: «Время обнимать и время уклоняться от объятии». Он, нерешительный молодой человек, наконец-то обнял девушку к величайшему ее удовольствию. Но вот наступило «время уклоняться от объятий». Он не решился это сделать, боясь обидеть ее. Она тоже боялась дать обратную связь. Уклоняться от объятии хотелось им обоим. Если хотя бы один из них действовал в собственных интересах, все закончилось бы благополучно. А, так настроение у обоих резко упало. Она сказала какую-то резкость, он обиделся, и произошел разрыв... Правда, нелепо?

Хочу предупредить врачей об одном феномене, который наблюдается в клинической практике. Бывают случаи, когда больные, не желая огорчать врача, не дают ему обратной связи. Врач считает, что все благополучно, и не делает дополнительных назначений. Иногда бальной не говорит, что ему стало лучше, боясь «сглазить». Врач изменяет тактику лечения, и больному становится хуже. В обоих случаях проигрывают и больной, и врач.

Некоторые руководители не любят неприятных новостей, избегают получать обратную связь, и тогда катастрофы для них бывают неожиданными. Сейчас опытные дельцы понимают, что управляет тот, кто владеет информацией, т.е. тот, кто получает обратную связь.

Но вернемся к роли родителей в жизни детей. Так вот, поняв, что нахожусь на пятом месте у своих детей, я решил переместиться на второе. Старший сын увлекся психотерапией, и тут у меня проблем уже давно нет. Думается, скоро вы сможете прочесть его книгу «Эро-

23

тоанализ и эрототерапия». Младшего психотерапия надолго не захватила. И тут я осознал, что следует не вовлекать детей в свое дело, а вовлекаться в их дела. Попутно понял, что дети должны слушать родителей, и в то же время не должны их слушаться. Я слушаюсь своих родителей, мои дети - меня, мои внуки - моих детей и т.д. А где же прогресс? Вообще все новое всегда встречает сопротивление, и идеалист тот, кто хочет сделать великое открытие и сразу же быть признанным.

Итак, сын увлекся брейком, а я у него стал учиться. Он ругал меня, когда у меня не получалось, и хвалил, когда выходило. Когда он увлекся ушу, я пошел на тай-дзы. Уверяю, мне это не повредило! Во-первых, сын от меня не прятался, он знал, что решающее слово за ним, если он действует в рамках своих прав и не мешает жить другим. Во-вторых, я вовремя уловил тот момент, когда он направил все свои усилия на то, чтобы стать телохранителем. Благодаря этому удалось убедить его в том, что быть охраняемым лучше. В-третьих, у меня улучшилось здоровье. Когда он, будучи студентом, решил стать бизнесменом, я на каникулах устроил его в брокерскую контору. Потом убедился, что кое в чем он прав, и сам создал свою фирму.

Д теперь подведем некоторые итоги.

Самая важная персона для себя - это я. Поэтому я занимаю первое место. А. Шопенгауэр писал: «Для блага индивидуума, даже больше - для его бытия, самым существенным является то, что в нем самом заключается или происходит».

У А. С. Пушкина читаем:

Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит Услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, Трудов напрасно не губя,

Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель! Предмет достойный: ничего Любезней, верно, нет его.

На втором месте - мой сотрудник. На третьем - жена. А если я работаю со своей женой, то она займет второе место. Затем идут дети и родители.

Жить надо для себя. Это приносит пользу и другим, если делается правильно. «Возлюби ближнего, как самого себя», -гласит евангельская заповедь. Но вы сможете полюбить ближнего и пользоваться его взаимностью только в том случае, если любите самого себя. В противном случае у вас нет никаких шансов на счастье.

Если вы себя не любите, то вы плохой человек. Следовательно, полюбив, вы сразу же должны уйти от любимого человека. Не будете же вы подсовывать ему плохое!

Если вы себя любите, то никогда не будете кричать на своих подчиненных, портить им настроение, делать им гадости. Ведь они тогда будут плохо работать, а это в конечном итоге отрицательным образом скажется и на вас.

Если вы себя любите, то не будете конфликтовать с вашим начальником, не имеет значения, умный он или дурак. Дурака вы проведете, с умным договоритесь.

Если вы себя любите, то у вас будут великолепные отношения и с вашими родителями, и с вашими детьми.

Каким должен быть алгоритм, чтобы я мог себя любить?

|

Об этом - вторая глава.Кто есть Я |

Как биологический организм я, по-видимому, существую с момента зачатия, но как личность начинаю формироваться с момента рождения. Под личностью в психологии понимается человек как носитель общественных отношений. Когда у вас появилась личность? С какого возраста вы себя помните? Отрывочные воспоминания остались в памяти с трех-четырех лет. Вся линия жизни четко прослеживается с пяти-семи лет. В это время вы впервые отделили себя от остального мира и выработали к нему свое отношение. При этом вы не утратили своих биологических свойств. Именно на их основе сформировалась ваша личность, которая является сложным переплетением биологического, психологического и социального. Чтобы жить в соответствии с законами природы, надо знать психологические свойства личности - задатки, способности, темперамент, характер.

1. Задатки

В задатках нет ничего социального, они определяются генным набором, анатомо-физиологическим строением головного мозга и всего тела. Когда начинается становление личности, обязательно следует учитывать задатки. Ну, прежде всего, мужчину надо воспитывать как мужчину, женщину как женщину. Особенно это следует учитывать мамам, которые растят своих детей без отцов. Моя соседка постоянно кричала на своего семилетнего сына, когда он начал заниматься в школе. Я спросил, чего она добивается. Она ответила, что хочет, чтобы сын вырос настоящим мужчиной. Но как же он может вырасти настоящим мужчиной, если он, сколько себя помнит, все время вынужден подчиняться женщине, а примера отца - главы семьи - у него перед глазами нет? Соседка обучилась психологическому айкидо (ему посвящена вторая часть). Все, конечно, делалось так, как хотела мать, но у мальчика создавалось впечатление, что руководит семьей он. Сейчас ему уже 14 лет, и он является опорой матери.

Мне очень нравятся идеи педагога Агкбашева, который говорит, что ребенка следует не воспитывать, а выращивать, развивая задатки, которые у него есть. Он подметил, что здорового ребенка чаще воспитывают неправильно, добиваясь от него усвоения программы и совершенно не считаясь с его задатками, а дефективного ребенка воспитывают верно, ибо развивают те задатки, которые у него есть. Подгонять человека под какой-то социальный образец опасно. В авиации есть трагический пример гибели летчика, когда у него не раскрылся основной парашют, а он не смог открыть запасной. Оказалось, что он по природе был левша, а его интенсивно учили все делать правой рукой. В минуту смертельной опасности летчик попытался открыть запасной парашют левой рукой, но там кольца не было.

Многие родители, планируя судьбу своих детей, часто заставляют их добиваться того, чего не добились сами. Но это же наши дети, и у них наши особенности!

Вот рассказ моего пациента Е., 39 лет, который в течение многих лет страдал целым рядом психосоматических заболеваний и неврозом навязчивых состояний.

«Мои отец, врач-терапевт, очень хотел, чтобы я стал хирургом. Следуя его заветам, я посвятил хирургия в общей сложности 12 лет. Заболел, вынужден был бросить хирургию. Только благодаря психотерапевтическим замятиям выздоровел, нашел себя совсем в другом виде деятельности и сейчас счастлив. Когда я спросил у отца, почему же он не стал хирургом, тем более что окончил института 1942 году, когда хирургом стать было гораздо легче, он ответил, что испугался. Я нее, унаследовав тревожно-мнительный характер отца, испытывал моральные муки перед каждой операцией, а потом ждал осложнении. И хотя моя хирургическая деятельность была более или менее успешной, при такой структуре личности она должна была окончиться для меня плачевно».

Как я уже говорил, у меня нет опыта правильного воспитания. Зато я знаю, как портят детей, и накопил неплохой опыт их перевоспитания. Свою методику я назвал сценарным перепрограммированием. О ней и пойдет в дальнейшем речь. Но, думается, прежде всего в процессе воспитания следует дать детям побольше воли, предоставить им хорошие возможности, и они сами смогут развить свои способности и выбрать свой вид деятельности

.

2. Способности

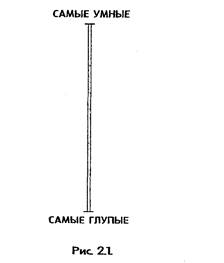

Способности - свойства личности, дающие ей возможность успешно обучаться, приобретать знания, умения, навыки выполнения определенной деятельности (овладение языком, занятия рисованием, музыкой, математикой и т.п.). При этом способности проявляются не в самих знаниях, умениях, навыках, а в скорости их приобретения. Наивысшей степенью проявления способностей является гениальность. Далее следуют талантливость и одаренность.

Если исключить патологические случаи, связанные с какими-либо тяжелыми наследственными заболеваниями, то в принципе все рождаются гениальными, в крайнем случае - талантливыми. Вспоминается следующее интересное высказывание. «Люди рождаются гениями, потом становятся талантливыми, затем одаренными, потом способными, далее превращаются в посредственности, а к концу формирования личности - это тупицы. И так уже до гробовой доски». То есть реальным способностям развиваться не дают, а воспитание идет в плане «житейской мудрости» и целесообразности.

Приведу один пример.

Речь идет о Ж., враче-психиатре, которая обучалась у меня психотерапия. Она неплохой, даже опытный, врач ч вполне заслуженно шолучила высокую категорию. Но я знаю, с каким трудом ей давалась учеба я институте, и не уверен, что сегодня она счастлива и в душе у нее гармония. Дело в том, что Ж. -певица по своей сути. Когда она училась в медицинском институте, профессионалы советовали ей поступить в консерваторию, но Ж. отказалась (•«есля уж быть певицей, то только ныдающейся»). Но талант оказался сильнее. Ж. ходила на решетящий, участвовала и концертах художественной самодеятельности, где имела большой успех. И именно это приносило ей радость, которую она дарила и другим, именно здесь ей было легче всего. Что же касается семейной иеяяии, то она не наладилась даже тогда, когда позади оказались бытовые трудности. Ж., как и положено певице, очень эмоциональна. Почти всегда оял говорит очень выразительно и с жестикуляцией, что вызывает раздражение у мужа (иногда и у коллег). Но если бы Ж. была певицей, вся ее экспрессия с пользой была бы израсходована иа многочасовых репетициях и выступлениях. Дома ей уже было бы не до экспрессии, и отношения с мужем, возможно, были бы лучше. Кроме того, вполне вероятно, что будь Ж. актрисой, своего будущего мужа она встретила бы в артистической среде, и для него ее эмоциональность была бы естественной. Сейчас !К. немного лучше, так как, увлекшись психотерапией, она в своей работе использует методики, требующие именно такой, как у нее, высокой эмоциональности (арттера-пия).

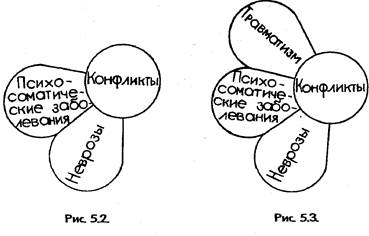

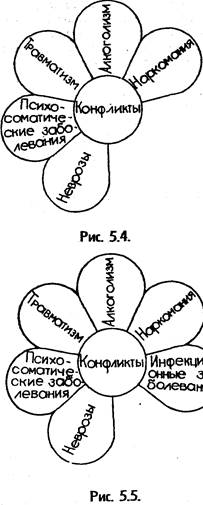

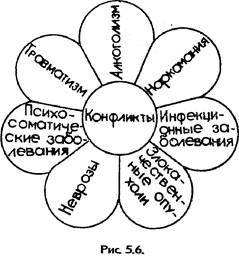

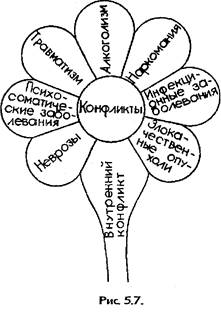

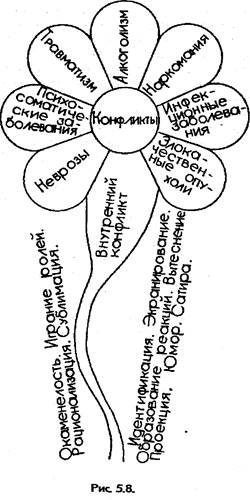

Способности - функция выделительная, их надо реализовывать. Как говорили древние, если ангела не выпустить на волю, он превращается в дьявола. Человек, который не смог направить свои способности на продуктивную деятельность, реализует их в неврозах, психосоматических заболеваниях, конфликтах, пьянстве и т.д.

Поскольку задатки у людей разные, то и способности разные. Но все мы пропитаны идеей гармонического развития личности. И в процессе воспитания требуем от детей, чтобы они одинаково усердно учили все предметы в ущерб своим склонностям и способностям. Как-то я обследовал большую группу отличников. Почти все они - будущие невротики, мои пациенты и клиенты. Но когда ребенок учится отлично, довольны и родители, и педагоги. Ведь такой ребенок не вызывает хлопот, является гордостью семьи и школы. Жизнь отличника ужасна. Обласканный учителями, он абсолютно не пользуется авторитетом у учеников, нередко физически плохо подготовлен, и его иногда поколачивают, а самое главное, у него не формируются увлечения, он вырастает разбросанным, зачастую не знает, куда пойти учиться после школы, и в принципе очень одинок. Та же погоня за пятерками в институте приводит к тому, что хуже успевающий сокурсник, определившись на какой-либо кафедре, овладевает основами выбранной специализации и в реальной жизни обходит отличника, так как кроме знаний он приобретает опыт реального общения, //о отличники, как правило, обладают гораздо большими способностями, чем их более прагматичные товарищи!Так мы теряем талантливых, а может быть, и гениальных людей.

В процессе сценарного перепрограммирования я пытаюсь нацеливать своих клиентов и пациентов на реализацию их способностей, на освобождение от штукатурки невротических долженствовании. Конечно, довольно часто сменить профессию не удается. Но в рамках существующей профессии можно найти отрасль, где человек реализовал бы ранее задавленные способности.

Сейчас я активно занимаюсь подготовкой кадров психотерапевтов психоаналитического направления и при этом стараюсь учесть их не развитые в свое время способности. Так, врачу с математическим складом ума я посоветовал заняться трансактным анализом, где главное - логический расчет; другому, более эмоциональному, - гештальттерапией.

Молодым, думается, надо развивать только ведущую способность, но до предела. А это потребует развития и остальных способностей. Только в таком случае будет достигнута гармония. Например, если у юноши имеется способность к спортивной деятельности, ему следует развивать ее так, чтобы попытаться стать чемпионом мира. Наступит момент, когда для этого одной такой способности окажется недостаточно, и он разовьет мышление, нужна сверхзадача!

Хорошо развиваются способности, если человек понимает, что он работает на себя или что он должен научиться этому. Следует отметить, что высокий уровень профессионализма - лучший способ профилактики неврозов и других заболеваний. Если я профессионал высокого класса, мне легче работать, я меньше сил отдаю работе, у меня больше заработок, выше авторитет (одновременно и моим больным от этого лучше). Тогда я независимо от Гонорара буду делать свое дело хорошо. Я работаю, даже если мне какое-то время не платят, не из высоких моральных соображений, а как спортсмен, что-

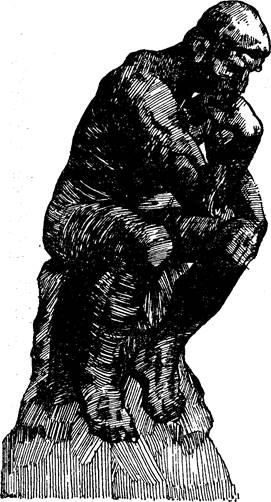

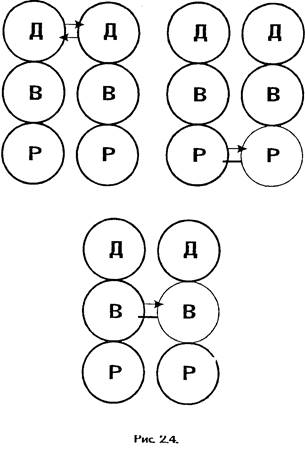

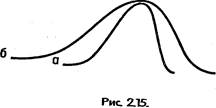

бы не потерять форму. То, что это полезно для общества, лишь побочный продукт правильно организованной работы для себя. Преодолевать же препятствие нужно клином способностей, на острие которого находится основная, ведущая (рис.1.2.).

Дорогой мой читатель! Если вы хотите определить свою ведущую способность, проконсультируйтесь у психолога-профессионала, но только высокого класса. Если такой возможности нет, подумайте, чего вам больше всего хочется, вспомните, кем вы мечтали стать. Не бойтесь высокой планки. Если вы хотите стать космонавтом - дерзайте. Может быть, вы и не станете космонавтом, но на этом пути приобретете столько полезных навыков» узнаете столько нового, что жизнь ваша станет совсем иной. Но есть цели нереальные (например, создание вечного двигателя^. Попытка добиться их при самых прекрасных способностях приведет к неврозу. Такие нереальные цели часто ставят мои клиенты: они хотят перевоспитать партнера, всем нравиться и т. п,

Если вам очеиь хочется чем-то овладеть, ао лет способностей, все равао действуйте. Ведь способность - не навык, а только свойство, отражающее скорость овладения навыком. Меня дважды выгоняли из музыкальной школь» из-за полного отсутствия слуха, но все же несколько лет музыке я учился. Нет, не ждите традиционной истории. Музыканта из меня не получилось, но я способен наслаждаться музыкой, и, когда пою в хоре, меня не просят помолчать. Недавно даже составил концертную музыкальную программу «Любовь и неврозь». А вот мои куда более музыкальные сверстники, которые не учились, не могут сыграть на фортепьяно ничего, кроме «собачьего вальса».

Так что не унывайте!

3. Темперамент

Темперамент - постоянные и устойчивые, индивидуально-неповторимые природные свойства личности, определяющие динамику психической деятельности независимо от ее содержания. Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик - основные типы темперамента. Каковы же признаки последнего? К ним следует отнести: сенситивность, реактивность, активность, темп протекания реакций, эмоциональную возбудимость, пластичность (ригидность, экстраверсию), интроверсию.

Сенситивность характеризует наименьшую силу внешнего воздействия, необходимую для возникновения той или иной психической реакции, и скорость ее развития. Определение «сенситивный» у психиатров, психотерапевтов и психологов нередко имеет отрицательный оттенок. Для них «сенситивный» - это обидчивый, капризный, мимозоподобный, невротичный. Я хотел бы снять такой оттенок. Дяя меня «сеиситивиыя» -ато тонко чувствующей чужое яастроеине, умеющий считаться с ним, понимающий, когда не стоит лезть в душу к человеку, знающий, как его утешить и поддержать. Есть специальный сенситивный тренинг, цель которого - восстановить природную сенситивность. В результате занятий мы начинаем чувствовать настроение партнеров по общению так, как дети до пяти лет чувствуют настроение своей матери. Высокая сеяситиввость при отсутствии иевротичности делает человека спокойным. У него уменьшается потребность в соли, сахаре, специях, но в то же время он не будет поднимать скандал, если суп будет пересолен. Такой человек чуток, внимателен, но никогда не потерпит издевательства и насмешки. Он сможет адекватно на них ответить или спокойно откажется от общения. От природы самые сенситивные - меланхолики, они же чаще болеют.

Реактивность отражает степень непроизвольности реакций на внешние или внутренние воздействия. Как правило, это автоматизированные реакции защиты и ориентировки.

Возьмем стандартную, часто повторяющуюся ситуацию на наших улицах. После дождя едущий с большой скоростью автомобиль обрызгивает прохожего грязью с ног до головы. Не исключено, что сделано это нарочно. Холерик с высокой реактивностью проклинает водителя, сангвиник смеется, флегматик спокойно приводит в порядок свой костюм, меланхолик может разрьвдаться. Но есяи бы они прошли психологическую подготовку, то просто никогда не ходили бы по краю тротуара и не попадали бы в такие ситуации. Все-таки все зависит от нас!

Активность характеризует выраженность энергетического потенциала личности, с которым человек добивается цели и преодолевает препятствия.

Активность ' это, кояечно же, основное качество темперамента, которое способствует достижению цели. Наиболее высока активность у флегматика, правда, в силу низкой реактивности «включается» он несколько медленнее. К моему удивлению, среди вратарей обнаружилось немало флегматиков. У них реакция быстрая, но этой быстроты они достигают медленно. Для них губительны перерывы. Когда я был консультантом в гандбольной команде, то посоветовал тренеру не заменять основного вратаря (она оказалась флегматиком) на одну-две минуты, так как ей трудно каждый раз «включаться», а заменить ее окончательно, когда игра уже сделана. Теннисисту, который почти всегда проигрывал первую партию, я посо ветовал спокойно отнестись к этому факту и просто дольше разминаться. ; Против природы трудно идти. Если вы флегматик, не делайте перерывов в занятиях. Не бойтесь переутомиться. Энергии у вас хватит на троих. Холерик при высокой активности и реактивности может много делать и еще при этом ругаться даже тогда, когда партнер его Не слышит (так иногда водитель шлет проклятия другому водителю, машина которого уже далеко). Что ж, ругайтесь, если вам от этого легче, но помните, что это напрасная трата энергии. Сангвиники достаточно активны; но если деятельность однообразна, они могут довольно быстро потерять к ней интерес. Им лучше выбирать такой род занятий, где надо часто переключаться. Организация творческих вечеров, массовых гуляний, диспетчерская работа - вот поле деятельности сангвиника. Для флегматика или меланхолика это может быть гибелью. Наиболее низкая активность у меланхолика, ему требуются особые условия для работы, лучше всего кабинетные.

Темп протекания реакций определяет скорость протекания психических процессов и легко измеряется ко-тачеством ассоциаций (мыслей) в единицу времени. Он повышен у холериков, сангвиников, а также хорошо отдохнувших меланхоликов. У флегматиков темп протекания реакций снижен. Незнание этих особенностей нередко приводит к недоразумениям. Среди руководителей различного ранга довольно часто можно встретить холериков и сангвиников с ускоренным темпом психических реакций. Если они не знают психологических законов общения, и к тому же у них снижена сенситив-ность, они не замечают, что подчиненные - флегматики и меланхолики - не успевают следить за ходом их мыслей. У них возникает впечатление, что их подчиненные глупы. В соответствии с этим выводом происходят расстановка кадров, распределение работ и т.д. Знаю случаи, когда от талантливых меланхоликов начальники с радостью избавлялись, а потом с удивлением и горечью отмечали, какую прибыль этот медлительный, затурканный работник помог принести другому предприятию. Флегматикам и меланхоликам надо постараться увеличивать свой темп психических реакций. Лучше всего здесь помогут не психологические занятия, а игровые виды спорта.

Эмоциональная возбудимость отражает порог минимального воздействия, необходимого для возникновения эмоциональной реакции, а также быстроту ее развития. Например, при сангвиническом, холерическом и меланхолическом типах темперамента эмоциональная возбудимость повышена, а при флегматическом -понижена. Это ни хорошо, ни плохо, что важно особо подчеркнуть.

Пластичность/ригидность. Пластичность отражает легкость и гибкость приспособления человека к внешним воздействиям. Наиболее высокая пластичность отмечается у сангвиников. Ригидность - противоположное качество - отражает инертность приспособительного поведения. Флегматики, меланхолики и холерики отличаются ригидностью.

Человеку с пластичным темпераментом легче живется, он чаще радуется, быстрее приспосабливается к новой среде. В нашем быстро меняющемся мире это часто становится решающим не только для счастливой жизни, но и для выживания. Можно ли здесь что-то сделать? Конечно. Только надо действовать планомерно. Женщины меня поймут лучше. Ведь если женщина недовольна своей внешностью, она не успокаивается. Она прибегает к массажу, косметике, изменяет цвет волос и т. д.

Сейчас я обращаюсь в основном к меланхоликам и флегматикам, ибо в основном они страдают от особенностей своего темперамента. Обратите внимание: я написал особенностей, а не недостатков. Все варианты темпераментов - норма. Следует просто знать себя, и тогда особенности вашей личности будут приносить и вам, и окружающим радость, а не огорчение. Здесь те же самые правила, что и при оценке своих физических данных. Если у вас рост 172 сантиметра, то надо понимать, что шансы достичь большого успеха в баскетболе незначительны. Но если уж вы в команде, то лучше не претендовать на роль центрового. Можно также компенсировать низкий для баскетбола рост прыгучестью, меткостью бросков, пониманием стратегии игры и т. п. Конечно, есть виды спорта, где ваш рост будет преимуществом, но не всегда есть возможность выбора. Поэтому следует приспосабливаться.

Итак, кое-что с темпераментом можно сделать. Конечно, это не так просто, как перекрасить волосы, но зато более надежно.

Темперамент связан и с физическими качествами личности. Сангвиники, как правило, отличаются пикническим сложением, они склонны к полноте, у них в лицевой мускулатуре генетически лучше развиты те мышцы, которые поднимают уголки рта. Когда ситуация однозначно веселая, сангвиник смеется. Чем чаще он смеется, тем больше эти мышцы развиваются. Сангвиник и так оптимист, но в процессе жизни он становится еще более оптимистичным, ибо тогда, когда ситуация эмоционально неопределенная, скорее всего уголки губ у него будут подняты вверх. При этом, как показали исследования, настроение и в самом деле улучшается. Основываясь на теории Джеймса Ланге, указывающей на связь эмоций и мускулатуры, американцы выдвинули тезис: «Держи улыбку».

У меланхоликов, склонных к депрессивным реакциям, генетически более развиты мышцы лица, опускающие уголки рта вниз. Вот почему меланхолики в течение жизни становятся более меланхоличными. У флегматиков и холериков линия рта горизонтальная.

У меня самого меланхолический тип темперамента, и психологическую подготовку я начал с упражнения «маска смеха». Оно выполняется перед зеркалом. Медленно вдохните. Углы рта максимально поднимаются вверх, глаза прищуриваются, рот приоткрывается, обнажая зубы (между верхними и нижними должно поместиться два пальца). Задержите дыхание. Теперь быстро выдохните и расслабьте мышцы лица. Это упражнение следует делать как можно чаще, лучше в комплексе с Другими упражнениями для укрепления мышц лица. «Маска смеха» поможет вам найти свое «лицо», сделает вас более привлекательным. Почему все дети красивы? Потому что они чаще, чем мы, взрослые, искренне улыбаются и смеются. В приложении I даны и другие упражнения, которые тоже будут вам полезны. Помогает коррекции темперамента и аутогенная тренировка, приведенная в приложении II.

Экстраверсия/интроверсия. Экстраверсия указывает на высокую степень зависимости реакций и поведения человека от внешних впечатлений. Противоположное качество - интроверсия - отражает значимую связь поведения человека с внутренними представлениями. Экстраверт чаще ориентируется на внешние впечатления, а интроверт - на внутренние представления.

Для иллюстрации приведу такой пример.

Интраверт и экстраверт получили задание: купить черные туфли 41-го размера. Если интроверт найдет их в первом магазине, он их купит и больше по магазинам ходить не будет. В противном случае он обойдет все доступные ему магазины и везде будет спрашивать черные туфли 41-го размера. Если нужный товар ему не попадется, он вообще ничего не купит. Когда же жена (иитроверты чаще встречаются среди мужчин) его спросит, были ля в магазинах домашние туфли этого же размера, он ответит, что не знает, так как его это не интересовало. А что продавалось а других отделах, об этом иитроверта спрашивать вообще не имеет смысла. Экстраверт, если не будет черных туфель 41-го размера, обойдет все отделы магазина и купит что-нибудь другое, может быть, более нужное, чем туфли, а может быть, и совсем не нужное, поддавшись уговорам продавца (экстраверта легче сбить с толку).

Психологически грамотные руководители знают, что с поисковой работой лучше справится экстраверт, но если нужно просто четкое исполнение, здесь будет полезен интроверт. который более склонен к кабинетной работе.

Итак, надо принимать во внимание свой темперамент. И даже если вам удалось его «перекрасить», не забывайте, какой вы от рождения, и постоянно «подкрашивайте» свои психологические особенности.

Несколько слов о связи темперамента с характером,

которому посвящена следующая глава. Сначала хотел повторить здесь то, что

написал в учебнике по общей психопатологии, но потом решил: научные рассуждения

можно заменить одной фразой - характер «замешивается» на темпераменте,

но судьба человека зависит от характера.

«Посеешь случай - пожнешь привычку. Посеешь привычку - пожнешь характер. Посеешь характер - пожнешь судьбу», - гласит известная пословица. С давних времен и по сей день большим успехом пользуются предсказания пророков, прорицателей, астрологов и гадалок. И это понятно, ведь человеку хочется знать, что его ожидает в будущем, какова его судьба.

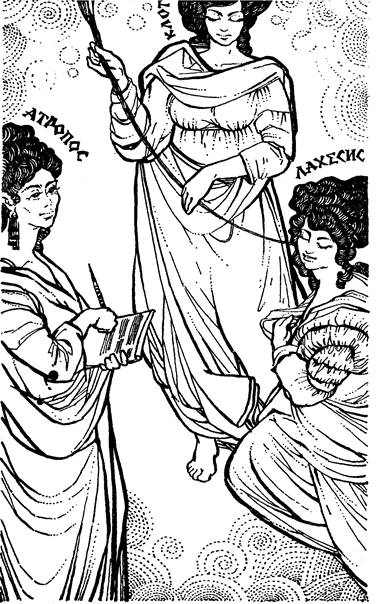

Как считали древние греки, даже боги не могут уйти от судьбы. С Олимпа посылает Зевс людям свои дары и утверждает на земле порядок. В его руках все: добро и зло, жизнь и смерть. Но хотя посылает людям счастье и горе Зевс, все же судьбу их, да и его собственную, определяют неумолимые богини судьбы - мойры. Нет такой силы и власти, которая смогла бы изменить назначенное ими. Имена мойр - Лахесис («дающая жребий»), Клото («прядущая»), Атропос («неотвратимая»). Лахесис назначает жребий еще до рождения человека. Клото прядет нить его жизни. Оборвется нить, и окончится жизнь. Атропос все назначенное человеку заносит в «свиток судьбы».

В последнее время наука начала интересоваться вопросами судьбы, и как удалось выяснить, кое-чем;7 действительно лучше покориться. Ибо легче всего жить в соответствии со своей природой, и тогда при необходимости можно что-то поправить.

Итак, в «свиток судьбы» заносится генетический код, т. е. задатки, на почве которых формируются способности и развивается темперамент. Если уж так получилось, что я родился мужчиной, мне легче всего развивать задатки, которые свойственны мужчине. В противном случае у меня будут большие трудности. Конечно, генетический код записан родителями, но в нем заложены только возможности. Реализуются они или нет, зависит только от человека. Здоровые люди развивают свои • духовные или физические возможности, пытаясь достичь здесь вершин, и даже если они до них не доберутся, то все же поднимутся на какую-то высоту. Невротичные натуры, ссылаясь на судьбу, остаются внизу и критикуют тех, кто пока еще не достиг вершины. Их любимая отговорка: «Стоит мне только захотеть...» Они, как заметила К. Хорни, желали бы оказаться на вершине, но не хотят карабкаться.

После рождения ребенок еще долгое время ничего не умеет, родители его кормят, одевают, воспитывают, формируют характер, т. е., как мойры, определяют его судьбу. Последняя обусловлена генным набором и воспитанием, где переменной является воспитание. От него в конечном итоге все и зависит. Воспитание можно сравнить с резцом, которым обрабатывают материал (генный набор). Многие родители жалуются, что при одинаковом воспитании дети у них получились разные. А как же иначе! Ведь генный набор-то у детей разный! В результате воспитания формируется характер, который можно считать вектором воспитания и генного набора.

1- Характер

Характер - это совокупность устойчивых и существенных форм индивидуальных свойств личности, отражающих все многообразие ее отношений к себе, людям и труду. Основными свойствами характера являются целостность, активность, твердость, устойчивость и пластичность.

Целостность связана с наличием или отсутствием в его структуре противоречивых черт. Целостным характером считается такой, в котором имеется согласованность его отношений к различным сторонам действительности и нет противоречий в интересах, стремлениях, действиях. С моей точки зрения, все характеры целостны, т.е. внешние его проявления соответствуют внутреннему содержанию. Просто надо уметь расшифровывать эти поведенческие сигналы. Например, часто говорят: «двуличный человек», имея в виду несоответствие формы и содержания. По двуличной форме полностью соответствует двуличное содержание, и человек с хорошим «психологическим слухом» всегда это уловит.

«Он мне клялся в вечной любви, такой был ласковый, а потом...» Как часто мне приходится это слышать от брошенных жен и возлюбленных! Я же всегда настаиваю на том, чтобы мои клиенты искали ошибки в своих действиях и в дальнейшем пытались изменить себя а не партнера, и поэтому прошу, чтобы они воспроизвели детали объяснений в любви. И что я слышу? «Он мне говорил: «Такой красивой, такой хорошей я никогда не встречал». Ясно, что это бабник. В момент опьянения он видел, как минимум, двух женщин: мою клиентку и ту, которая «хуже» нее. Но к хорошему довольно быстро привыкают, и через некоторое время другая оказалась лучше (может быть, просто тем, что она «другая»).

«Я без тебя пропаду». «Я для тебя звезды с неба достану», - варианты объяснения в любви алкоголиков или будущих алкоголиков.

«Верьте мне...» - значит, врет. «Я питаю к вам искреннее уважение», - здесь попахивает презрением. В самом уважении уже заложена искренность. Никогда не уговаривайте. «У говаривать-значит насиловать». Но верно и обратное. Не позволяйте себя уговаривать. Когда я рассматриваю какой-либо товар, а в это время продавец шумно расхваливает его, я говорю, что уйду, если он сейчас же не замолчит; я сам должен убедиться в достоинствах товара. Деловому человеку не стоит жаловаться на то, что его обманули. Шопенгауэр писал, что это самый выгодный способ помещения капитала, ибо приобретается драгоценный опыт.

Таким образом, чем больше у человека психологических знаний и навыков, тем менее противоречивыми ему представляются характеры людей, тем меньше у него разочарований, тем раньше он прерывает нежелательные для него отношения.

Активность проявляется степенью противодействия внешним обстоятельствам и энергией, с которой человек преодолевает препятствия. В этом плане говорят о сильвом и слабом характере. Наблюдения показывают, что сила характера тесно связана сличностным комплексом (социогеном), о котором речь пойдет ниже. Так, и при слабом характере человек добьется выполнения требования социогена, т. е. направление волевой активности связано с характером. И если это направление совпадает с предопределениями судьбы, тогда хватает и воли. Довольно часто говорят о слабой воле алкоголика. Чтобы рассеять это нелепое утверждение, я вам, непьющим, хочу задать вопрос: хватит ли у вас силы воли достать бутылку водки в два-три часа ночи? Думаю, нет. А у алкоголика хватит!

Твердость определяется упорством личности при сознательном отстаивании своих взглядов и принятых решений. Чрезмерная твердость характера перерастает в упрямство. И здесь нам легко проследить действие социогена.

Устойчивость есть способность сохранять основные свойства характера при несущественной перемене ситуации. Характер - всегда нечто очень устойчивое и трудно изменяемое. Человек с неустойчивым характером - это, скорее, человек с нестабильным личностным комплексом, и он стабилен в своей нестабильности. Ригидность характера усиливается с возрастом при развитии атеросклероза сосудов головного мозга.

Пластичность проявляется в способности изменяться под влиянием коренным образом изменившейся ситуации. Когда же в такой ситуации характер не меняется, он становится ригидным. Последнее является существенной особенностью невротической личности.

Направленность личности - это свойства личности, характеризующие ее влечения, желания, интересы, склонности, которые определяют избирательность активности человека, а также базирующиеся на них убеждения, идеалы и мировоззрение. Влечения, желания, интересы и склонности образуют мотивационную сферу. Знание мотивов поведения позволяет правильно оценивать человека как личность.

Влечения - мотивы, связанные с недостаточным осознанием своих потребностей. О потребностях уже говорилось выше. Надеюсь, я убедил вас, что все потребности надо удовлетворять. Но для этого их следует осознавать. В противном случае возникают влечения, но ведь на уровне влечений невозможно составить определенного плана действия. Я должен осознать свою потребность, тогда мое влечение переходит в желание.

Желания - мотивы, возникающие при осознании личностью своих потребностей и одновременно возможностей для удовлетворения желаний. Этап осознания крайне важен. Тогда ведь можно что-то предпринять. Я сейчас пишу эту книгу. Пишу с удовольствием, даже с наслаждением. Через какое-то время у меня начинает болеть голова. Я принимаю таблетку от головной боли, так как у меня появилось желание избавиться от боли. Боль действительно прошла, но вдруг я почувствовал легкую слабость, затем головокружение. Когда я понял, что просто голоден, вопрос решился очень просто.

Я согласен с теми психологами, которые считают, что все болезни связаны с тем, что человек не может удовлетворить свои потребности. Но довольно часто он не может удовлетворить их не потому, что нет материальных возможностей, а потому, что он не знает, чего хочет. Истинная потребность вытеснена в бессознательное, и вместо нее на свет божий выходит какая-то иная. На первый взгляд, она иногда выглядит даже странной. Закономерность, как считает психолог Обуховский, здесь такова: если личность действует по защитному мотиву, то она отдаляется от истинной уели. Следует установить истинный мотив, истинное желание.

Приведу пример.

Несколько лет назад на прием ко мне пришла 3. Она плакала. Ее сын, студент инженерно-строительного института, решил перевестись на учебу в другой город. Мать его не пускала, считая, что он еще несамостоятельный, что бытовые заботы его засосут, и он не сможет завершить образование. Анализ ситуации показал следующее. 3. через несколько лет неудачного замужества бросил муж. Сына она воспитывала сама. 3. считала, что ее мужа погубили женщины. «Учись, мальчик, главное - это учеба. Твоего отца погубили женщины,-а он был способным, - внушала она сыну. - Ты только учись, а все заботы о быте я возьму на себя». Но могла ли мать удовлетворить все желания растущего сына?

Сначала псе шло благополучно. Сын успешно учился, все его попытки встречаться с девушками умело пресекались. На уровне сознания он полностью был согласен с матерью. Но ведь головную боль, если она появилась от голода, можно вылечить, только накорми» человека. Все остальные меры аффекта не дадут. И вот однажды сын заявляет, что в его институте нельзя получит» полноценного образования, поэтому он решил переехать- на учебу в другой город. Конечно, дело было не в институте. И мать» н сын действовали в соответствии с защитным мотивом.

Истинная цель 3., не осознаваемая ею, - желание удержать сына при себе. Но эта пел» была вытеснена в бессознательное, и на ее место был выдвинут защитный мотив - забота о сыне. В результате 3. оказалась дальше от истинной дели: если бы она не чинила препятствий сыну, то, может быть, он не стремился бы покинуть свои дом. У сына был свои защитный мотив. На самом деле он хотел избавиться от материнской опеки (понятно, что и в своем институте он мог хорошо выучиться). Результат - мать в депрессии. А что будет с воспитанным в условиях гияеропеки сыном, если ои уедет в другой город?

Как-то у меня в семье возникла подобная проблема. Мой сын десяти лет стал уходить гулять далеко от дома в вечернее время. Тогда еще не был пойман маньяк-убийца Чикатило. Мы с женой кричали на сына, уговаривали его, наказывали, даже обещали подарки... Но все было бесполезно. Наконец, я решил спокойно разобраться в ситуации. И вот какая беседа произошла между мной и сыном.

Я: Сын, я очень хочу, чтобы ты гулял на улице. Это полезно для здоровья, и понятно, что тебе надо встречаться с друзьями. Но хотелось бы, чтобы ты гулял возле дома или хотя бы говорил нам, где ты будешь, чтобы мы при случае могли тебя найти.

Сын: Хорошо, папа, я так и буду делать.

Я: И еще одна просьба. Когда мама тебя зовет, а ты гуляешь во дворе, откликнись, подойди к балкону.

Сын: Папа, мы играем в футбол, кричим. Я маму часто не слышу. А если услышу, брошу игру и подойду к балкону, меня потом не примут...

Вот тут я понял, что мы действует по защитному мотиву - забота о сыне. Истинная же цель – обеспечить себе спокойствие за его счет. Механизм действий сына стал предельно ясен. Во дворе мы его зовем, т. е. мешаем ему, с ребячьей точки зрения, позорим перед друзьями. И он стал уходить в рощу, на водоемы, свалки и т. п. На следующую беседуя пригласил и жену. Я: Мы с сыном договорились, что ои или будет гулять во дворе, или предупредит нас, куда пошел гулять. Но у него к нам есть просьба. Мы не должны его звать с балкона.

Жена: А как же мне быть, если я волнуюсь? Я: Ты не веришь сыну? Он же слово дал! Жена: Верю. Но все-таки тревожно. Я: Так это тебе тревожно. Зачем же ты хочешь снять свою тревогу за его счет? Выйди на улицу, и если он там, спокойно вернись домой.

Жена: Тогда я ничего не успею сделать. Для него же. Я: Ничего страшного. Если он чего-то захочет, то сам это сделает.

Сын действительно сдержал свое слово. Но жена была как на иголках. И я, как только темнело, безропотно выходил на улицу. Было скучно, и я подходил к детям посмотреть, как они играют. Вначале они чувствовали себя напряженно, но постепенно привыкли и отходили от меня только тогда, когда рассказывали анекдоты: «...это не для взрослых». Прошло какое-то время, и они даже стали принимать меня в свои игры. Отгадайте, кем я был, когда играли в хоккей? Правильно, вратарем- Этим они неосознанно выражали снисходительное отношение к взрослым. В конечном итоге я расширил психологические знания, да и гулял все-таки больше.

С точки зрения психологической науки, необоснованной формой желания является каприз. Хочется высказать свои соображения на этот счет. Каприз просто так не возникает. Он проявляется лишь тогда, когда остается неудовлетворенным желание, соответствующее природе человека. Капризничает ребенок, когда его не пускают гулять, а дома нет ничего интересного. Капризничает я взрослый, когда у яего яе сформированы интересы.

Интересы - это мотивы, побуждающие личность направлять свою деятельность на знакомство с осознанно значимым предметом или на деятельность, удовлетворяющую ту или иную ее потребность.

Дорогой читатель! Хотелось бы знать, как интерес заставляет вас читать эту книгу. Может быть, она помогает вам скоротать время на вокзале, а может быть, вам крайне важно ее содержание, так как вы увидели, что есть реальные возможности улучшить себя и свою жизнь, наладить отношения с близкими, продвинуться по службе. Вероятно, в первом случае мы с вами больше не встретимся, во втором - не исключено, что познакомимся на наших семинарах или между нами завяжется переписка. Все зависит от того, какие потребности с помощью книги вы удовлетворяете. Для других вы тоже интересны постольку, поскольку удовлетворяете их потребности. И чем важнее последние, тем глубже интерес к вам партнера. И конечно же, интересы, которые тесно связаны с нашими биологическими свойствами - задатками, способностями и темпераментом, можно удовлетворить полнее и легче.

Комбинация интересов формирует наши склонности. Все виды направленности определяют ценностную ориентацию личности. Свой взгляд на ценностную ориентацию я изложил в первой главе. Те, кто с ним в корне не согласился, у кого он вызвал неприятие, те уже давно бросили читать. Вы же что-то в ней нашли, хотя, может быть, и не во всем согласны со мной. Что же, такое бывает. Все зависит от ценностных ориентации, составляющих сущность личности.

Как уже говорилось выше, направленность личности самым тесным образом связана с ее мировоззрением, моралью. Эти, казалось бы, сугубо социальные свойства личности, с моей точки зрения, имеют глубокую биологическую подоплеку. Не буду пространно рассуждать об этом. Приведу только одну пословицу: «Мораль крепчает, когда дряхлеет плоть». Мораль - это для меня, ведь мне уже за пятьдесят. И пусть она удерживает меня от чего-то или же толкает на что-то. Меня, только меня, но не вас! И если вы будете действовать в соответствии с вашей природой, то не заметите пут морали. Как будто ее и нет.

2. Судьба

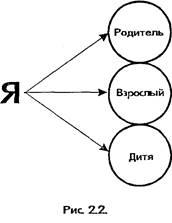

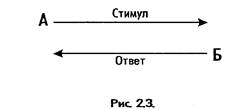

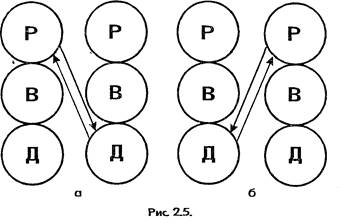

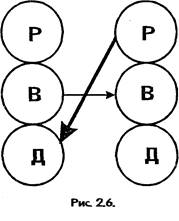

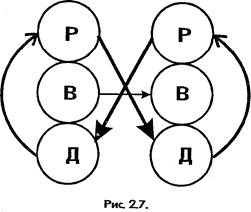

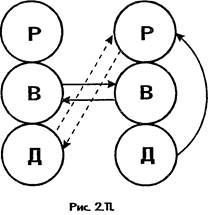

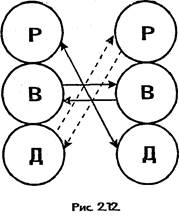

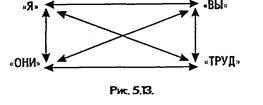

В свое время, чтобы не запутаться в многообразии черт характера, Берн, известный калифорнийский психотерапевт, предложил описывать характер по трем параметрам: «Я» (отношение к себе), «ВЫ» (отношение к близким), «ОНИ» (отношение к людям вообще). Кодируется отношение знаками «плюс» (благополучие) и «минус» (неблагополучие). Берн справедливо считал, что от этих сформированных родителями позиций зависит стиль жизни и жизненный план, который он назвал «сценарием». Этот сценарий, обычно неосознаваемый, и ведет человека к его судьбе. Я ввел еще одну позицию - «ТРУД»,

|

|

Рис 131

Правильно» воспитание сохраняет плюс во всех четырех позициях, формирование же личностного комплекса, социогена, происходит под влиянием неверного воспитания, когда начинают появляться минусы в тех или иных позициях. В этом случае человек поступает не в силу обстоятельств, а под действием этого социогена. Как биоген определяет физический облик, так и социо-ген определяет судьбу. И если она вам не нравится, следует изменить свой социоген. Проделайте такую работу, и вы достигнете удачи. Я не могу считать счастливым того, кто заработал миллионы и одновременно язву желудка, кто добился успеха и авторитета путем неимоверных усилий, ибо с позиции современной психологии я счастье, и успех, и авторитет являются побочными продуктам» правильно организованной жязяи.

А теперь обо воем этом расскажу более подробно. Итак, знак «плюс» означает благополучие в позиции.

При «Я+» человек воспринимает себя как благополучную личность. Следует подчеркнуть, что позиция отличается от самооценки. Первая формируется в раннем детстве и зачастую не осознается. Она достаточно стабильна, является основной характеристикой комплекса и с большим трудом поддается изменению. От нее зависит формирование остальных позиций. Самооценка же довольно часто обусловлена конкретной ситуацией. Закономерность такова: если у человека чрезмерно высокий уровень притязании, то у него низкая самооценка, и даже при наличия реальных успехов ои будет чувствовать себя несчастным. Таково большинство больных неврозами.

Часто на занятиях групповой психотерапией одни пациенты ставят проблемы, которые не могут решить, и страдают от этого, а другие, сидящие тут же, чувствовали бы себя счастливыми, если бы у них эти проблемы были. Так, на одном моем занятии один пациент - руководитель отдела - жаловался, что не может решить некоторые вопросы, связанные с общением. Другой пациент, примерно равный с ним по возрасту и образовательному цензу, но находящийся на низовой работе, советовал ему что-то дельное. Дискуссия носила эмоциональный характер, и первый в сердцах сказал: «Вам, конечно, хорошо...» Второй мгновенно ответил: «Давайте поменяемся местами». Чрезмерность притязаний первого пациента сразу стала очевидной.

При «ВЫ+» человек в контактах с близкими осознанно или неосознанно апеллирует к их положительным качествам, считает их благополучными людьми. Это выражается дружелюбием, привязанностью, готовностью к примирению при недоразумениях, стремлением путем разумных уступок сохранить установившиеся связи. Недостатки своих партнеров он тоже видит, но относится к ним примерно как цветовод к розе:

наслаждается ее запахом, красотой, но при этом старается не наткнуться на колючки и не пытается обламывать их.

При «ВЫ-» человек настроен на конфликт с членами своей микросреды, которые рассматриваются им как неблагополучные личности. Часто отмечается стремление перевоспитать своих близких. Такие люди склонны к ироническим замечаниям, чрезмерному критицизму, сарказму, придирчивости, готовы прекратить отношения и прервать эмоциональные связи даже по незначительному поводу. Ужиться с ними можно, только постоянно им уступая. В общении они, как правило, играют роль Преследователя. Если они выступают Избавителями, то отличаются скрытой агрессивностью. Это заботливые родители, все сами делающие за детей, которые растут неприспособленными к жизни; начальники, выполняющие всю ответственную работу сами, тем самым препятствуя росту своих подчиненных. Часто такие люди предлагают свои услуги, хотя их никто об этом не просит.

При «ОНИ+» личность расположена к новым контактам. Такие люди фиксируют внимание на достоинствах новых партнеров, дружелюбны и вступают в деловые отношения.

При «ОНИ-» отмечаются застенчивость, стремление избежать новых контактов. Внимание обращается прежде всего на недостатки в поступках и характере новых партнеров по общению. Адаптация в незнакомой обстановке проходит медленно.

При «ТРУД+» личность в своей деятельности ориентируется на сам процесс труда, учебы или игры. Деятельность у нее вызывает живой интерес и желание внести свой творческий вклад, приобрести навык, самоусовершенствоваться. Материальные интересы при такой позиции на втором плане, хотя, как правило, такие люди преуспевают. ; • ,

При «ТРУД-» у личности основным ориентиром в деятельности являются конкретные результаты труда (материальные или моральные). Отсюда постоянные поиски более выгодной работы, ожидание «настоящей» жизни после достижения результатов.

Появление минусов в одной из позиций гипертро-фирует позитивное содержание других. Например, при исчезновении плюса в позиции «ВЫ» нередко происходит гипертрофия позитивного содержания «Я». Комплекс, в котором хотя бы в одной позиции появился минус, можно уподобить табуретке, у которой отпилили одну ножку, затем разрезали эту ножку на три части (часто неравные) и удлинили ими остальные ножки.

Из всего изложенного становится ясно, что благополучной можно считать личность, у которой во всех позициях знак «плюс». Это комплекс психического здоровья и стабильности. Только с ним можно быть счастливым. Это структура «демократической общности» («Я+, ВЫ+, ОНИ+, ТРУД+»). Обладатель ее верно оценивает свои качества, как положительные, так и отрицательные, продуктивно общается с близкими, охотно расширяет круг общения, а процесс деятельности является для него радостью. Жизненные неудачи и кризисы такие люди переносят спокойно и стойко, без излишнего самокопания и попыток переложить ответственность за свои неудачи на других. Они ищут ошибки в своих действиях и приобретают позитивный опыт, постоянно самоусовершенствуются, обращены к миру и людям и не пытаются изменить все и вся в угоду своим интересам.. Они никогда не будут одинокими, даже если реальное окружение исчезнет (окончание учебного заведения, переезд в другой город, смена работы, уход на пенсию и т. п.). Если результаты их труда не найдут признания, это будет не поводом для нервного срыва, а лишь толчком для объективного анализа своих промахов. Они умеют принимать жизнь, какая она есть.

Существуют ли такие люди? Конечно, да. Их психологический портрет подробно описан в трудах представителя гуманистической психологии Абрахама Масяоу. Это тот идеал, к которому следует стремиться при проведении сценарного перепрограммирования. Некоторые считают, что последнее невозможно. Попробуем разобраться, так ли это.

Вот родился ребенок. Уже по тому, как он требует внимания к себе, можно предположить, какой у него темперамент. Но что можно сказать о его характере? Ничего. Ведь у него пока нет отношений, они появятся потом. Если дереву не мешать, оно вырастет ровным. Наверное, если ребенка не воспитывать, а выращивать, он станет таким, каким ему следует быть. Давайте понаблюдаем за ребенком. Какого мнения он о себе? Правильно! Хорошего! («Я+»). А как он относится к своим близким? Тоже хорошо («ВЫ+»).

Мамы и папы, дедушки и бабушки, у которых имеются дети и внуки до пяти лет, понаблюдайте за собой и за ними! Утром вы их собираете в садик. Они капризничают, медленно одеваются, вы их ругаете, может быть, даже шлепаете, они плачут, сердятся на вас. Но ведь вечером все равно радостно вас встречают, обнимают и целуют. Но так бывает до пяти - семи лет. Хорошо помню, как однажды, когда я пришел за своим пятилетним сыном в садик, чтобы забрать его домой, он сказал:

«Папа, я останусь ночевать в садике с друзьями». «Хорошо», - ответил я. На душе было неприятно. Но тогда я еще не занимался психотерапией и не понимал, что нахожусь в сценарии. Теперь-то мне ясно, что у моего сына начинал формироваться минус в позиции «ВЫ».

Все вы знаете, как общителен ребенок, как охотно он идет на новые знакомства («ОНИ+»). Как-то мы с детьми поехали на море. Старшему сыну тогда было восемь лет, младшему - три. Не успели мы распаковаться и разложить вещи, как вдруг является младший сын и знакомит нас со своим «новым другом». Старший же все время был возле нас.

А попробуйте заставить делать ребенка то, что ему неинтересно. Ведь не получится! Зато то, что ему интересно, он делает охотно («ТРУД+»).

«Нравственный человек четырехуголен», - указывал Аристотель. Не исключено, что он имел в виду, что у нравственного человека позитивное содержание во всех четырех позициях. (Кстати, греки считали четырехугольник идеальвои фигурой.)

Как уже говорилось, минусы в позициях появляются при неправильном воспитании. Мне трудно сказать, есть ли случаи правильного воспитания. Думается, есть. Но мой мир - это мир невротических личностей (да и сам я был невротиком). Ни один из моих пациентов и клиентов не получил правильного воспитания. В результате сформировался социоген, который и привел их к болезни. Занявшись сценарным перепрограммированием, я стал просить пациентов и клиентов писать подробные автобиографии. Анализ последних показал, что социоген складывался в первые пять-семь лет жизни. На занятиях психотерапией мы^^находили ключевые моменты, обусловливающие формирование позиций комплекса.

Обычно я просил пациента зачитать биографию до пяти-семи лет, затем останавливал чтение, и мы выявляли основные вехи его дальнейшей жизни, характер супруга, образование, должность, болезни, определяли, как сложится дальше его судьба, если не произвести сценарного перепрограммирования. Через некоторое время мы достигли в этом деле большой точности. У семилетнего ребенка уже есть характер, и поступать он будет не по обстоятельствам, а в соответствии со своим сценарием.

Думается, школа не может испортить ребенка. Если учителя владеют приемами сценарного перепрограммирования, им удастся ликвидировать дефекты семейного воспитания, которые в школе обязательно выявятся. Так, например, если в семье ребенку потакали и он вырос капризным, то здесь с ним никто носиться не будет и разовьется декомпенсация. Я знаю одного ребенка, которого мама буквально «пасла». В садик он не ходил, с детьми на улице не играл. Нетрудно представить, каково ему было потом в школе.