«Эффективность использования специальных психологических методов при подготовке гольфистов к соревнованиям»

Содержание

Введение …………………………………………………………………………..4

Глава Ι. Литературный обзор

1.1 Психическая подготовка спортсмена в условиях высоких тренировочных нагрузок………………………………………………………...9

1.2 Психотерапевтические методы, используемые в практике спортивной деятельности……………………………………………………….20

1.2.1. Аутогенная тренировка (психорегулирующая тренировка)………………………………………………………………………21

1.2.2. Психическая саморегуляция, сущность метода и его возможности……………………………………………………………………...24

1.3. Психологические особенности…………………………………………27

1.4. Психическая саморегуляция на отдельных этапах тренировочно- соревновательного цикла…………………………………………………….….28

1.5. Психотерапевтические методы в комплексе восстановительных мероприятий при высоких спортивных нагрузках………………………….…30

Глава ΙΙ. Задачи, методы и организация исследования

2.1 Задачи исследования…………………………………………………….34

2.2 Методы исследования…………………………………………………...34

2.3 Организация исследования……………………………………………...47

Глава ΙΙI. Результаты исследования

3.1. Показатели САН у юных гольфистов на 1-ых соревнованиях по гольфу…………………………………………………………………………….48

3.2. Результаты, показателей САН на 2-ых соревнованиях по гольфу………50

3.3. Результаты, показателей САН на 3-ых соревнованиях по гольфу………52

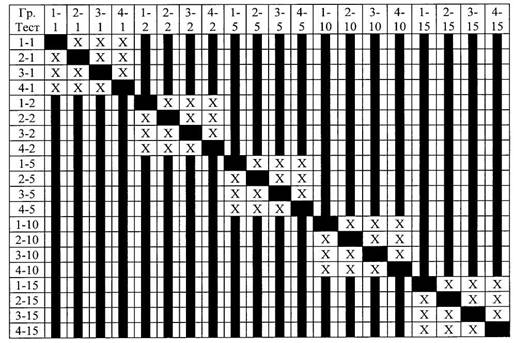

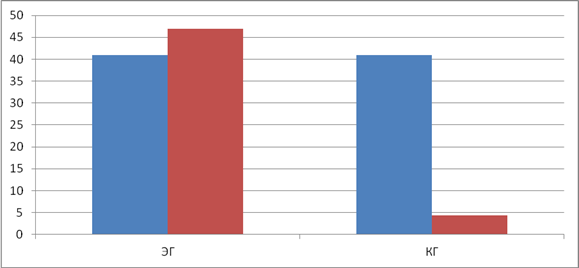

3.4. Результаты оценки (САН) и показатели (КСП) на различных этапах обучения приемам (АТ) у гольфистов 11-13 лет……………………………...53

Выводы…………………………………………………………………………..56

Практические рекомендации………………………………………………….57

Список литературы…………………………………………………………….58

Приложение……………………………………………………………………..65

Введение

Занятия спортом являются одним из видов деятельности человека, позволяющей приблизиться к вершине абсолютных возможностей организма и развитию отдельных качеств.

Участие в спортивных соревнованиях на современном этапе сопровождается не только физическими, но и психологическими нагрузками.

Спортсмен знает, что успех или неудача станут известны огромному количеству людей. Предвидя высокий накал борьбы, он тренируется на уровне нагрузок, близких к предельным, не сохраняя при этом функциональных резервов организма. Но если физическая нагрузка на соревнованиях регулируется самим спортсменом и в критический момент может быть уменьшена (за счет снижения качества деятельности), то психическое напряжение от желания спортсмена зависит в значительно меньшей степени и без специальной психической подготовки коррекции не поддается.

Все это может привести к развитию перенапряжения ЦНС, срыву высшей нервной деятельности, возникновению невротических расстройств, состояния перетренированности.

Естественно, организм спортсмена адаптируется к создающимся условиям. Но адаптационные возможности организма не беспредельны.

Занятия спортом устраняют недостаток двигательной активности, присущий современности, но еще больше усугубляют такой, не менее важный отрицательный фактор, как избыток психического и эмоционального напряжения.

К числу психических средств воздействия в комплексе восстановительных мероприятий относятся все виды психотерапии. Решающее значение при профилактике явлений переутомления, перенапряжения, перетренированности и невротических срывов принадлежит правильному построению системы подготовки спортсменов, включающей психическую подготовку.

Проблема психологического обеспечения спорта и психической подготовки спортсмена имеет три основных аспекта:

1) воспитание воли и характера спортсмена, выработка психических качеств, способствующих достижению победы, формирование мотиваций, поддерживающих настойчивость в достижении поставленной цели, независимо от внешних факторов;

2) оптимизация уровня эмоционального возбуждения, обеспечивающего высокое качество спортивной деятельности в соревновательных условиях;

3) психотерапия- профилактика и устранение изменений психической деятельности, препятствующих достижению высоких результатов в соревнованиях.

Для оптимальной результативной деятельности спортсмена сейчас требуется соответствие психических импульсов, функциональных технических возможностей. Вот почему возможности спортсмена в достижении своего наилучшего результата зависят от устойчивости деятельности нервно-психической сферы.

Для предупреждения возможных изменений психического состояния и для борьбы с ним и разрабатываются специальные методы, призванные обеспечить стабильность психической деятельности в напряженных (экстремальных) ситуациях. Опытные спортсмены нередко сами выбирают различные и достаточно действенные приемы регуляции своего нервно-психического состояния.

Поэтому во многих странах интенсивно развивается психологическая работа, суть которой состоит в обучении спортсменов приемам самостоятельной организации такого самочувствия и поведения, которые наиболее рациональны в соревновательной ситуации. В последние годы многие исследователи уделяли этой проблеме особое внимание (Гагаева Г.М.,1963; Генов Ф.,1967; Горбунов Г.Д.,1979; Козлов Е.Г,1969,1978; Нерсесян Л.С, 1966, Румянцев В.А,1970; Родионов А.В.,1959; Пуни А.Ц.,1964,1970; Узнадзе Д.Н,1966; Юрасов Л.В., 1967; Гиссен А.Д.,1972 и др.)

И хотя многие авторы и занимались этой проблемой, еще остались неразработанные некоторые ее аспекты, в связи с тем, что меняются социальные условия и растут спортивные результаты. Наличие информации о готовности спортсмена к соревнованиям позволит тренерам управлять учебно-тренировочным процессом и решать задачи предстоящих соревнований.

Цель исследования: оценка эффективности применения аутогенной тренировки (АТ) с помощью методов психологической подготовки самочувствие, активность, настроение(САН) и квазистационарный потенциал тела(КСП) при подготовке гольфистов к соревнованиям.

Объект исследования: различные психологические состояния спортсмена, уровень самооценки, притязания и мотивация спортсмена в тренировочном процессе и подготовке к соревнованиям

Предмет исследования: эффективность метода предстартовой тревожности (ПРТ) при подготовке спортсменов к соревнованиям по гольфу.

Гипотеза исследования: В результате проведенных исследований предполагается получить данные, иллюстрирующие эффективность ПРТ (предстартовой тревожности) как метода реализации потенциальных психологических возможностей и способностей спортсмена.

Практическая значимость: Проведенные исследования позволяют дать тренерам научно обоснованные рекомендации, касающиеся улучшения учебно-тренировочного процесса. Разработанные методы аутотренинга позволяют определять уровень готовности спортсмена к соревнованиям, а также максимально реализовать скрытые возможности спортсмена, обуславливающие достижение поставленных целей (Он хочет, но не может, но благодаря методике тренировкам, сможет выплеснуть)

Глава Ι Литературный обзор

1.1. Психическая подготовка спортсмена в условиях высоких тренировочных нагрузок.

Спортивная психология должна охватывать два основных аспекта: собственно психическую подготовку спортсмена, базирующуюся на психологии общей, педагогической, трудовой и психогигиену спортивной деятельности, основанную на медицинской психологии, психотерапии и психопрофилактике.

Известно, что низкие соревновательные результаты при хорошем уровне тренированности спортсмена можно объяснить лишь отсутствием психической подготовки к участию в соревнованиях, что выражается в неспособности организма спортсмена адаптироваться к психическим нагрузкам, возникающим на соревнованиях. При этом психической нагрузкой, называют, интенсивность деятельности, которая становится возможной только при условии мобилизации функциональных резервов ЦНС, а психической подготовкой – систему мероприятий, вырабатывающих у спортсменов умение показывать свои лучшие спортивные результаты на ответственных соревнованиях. Иными словами - осуществлять высококачественную специфическую деятельность при сохранении оптимального уровня психоэмоционального напряжения, при сохранении физического и психического здоровья вне зависимости от внешних условий и неблагоприятных факторов. Умение спортсмена мобилизовать свои психофизические резервы для повышения качества спортивной деятельности в соревновательных условиях определяется степенью психической подготовленности. Основным моментом в этой подготовке является индивидуальный подход. Нет, и не может быть готового рецепта для всех спортсменов и даже для одного, так как его состояние зависит от великого множества обстоятельства, которые не всегда можно учесть. Причем каждое обстоятельство, возникая на фоне различного функционального состояния ЦНС, вызывает разные ответные реакции.

Сущность психической готовности спортсмена к соревнованиям характеризуется умением создавать оптимальный уровень психоэмоционального напряжения, обеспечивающего максимальное качество специфической деятельности организма и отсутствием патологических реакций, не зависимо от внешних условий. Чем значительнее выражена степень психической подготовки, тем легче мобилизовать внутренние резервы для достижения высокого качества выполнения спортивного упражнения, тем выше это качество (спортивный результат), тем меньше выражены вегетативные реакции, возникающие в процессе спортивной деятельности, тем быстрее и полнее процесс восстановления.

Таким образом, речь идет о повышении уровня возможностей организма, при котором достижение рекордных результатов осуществляется не за счет сверхусилий, приводящих к нарушению нормальной жизнедеятельности организма, а лежит в зоне привычных, допустимых неразрушающих напряжений. По существу, этот принцип используется на различных этапах роста спортивного мастерства.

В то же время известно, что возможности организма спортсмена значительно выше, чем они используются на практике. Следовательно, необходимо обучать его умению мобилизации этих резервов на повышение качества деятельности. Это умение спортсмен должен совершенствовать от одной тренировки к другой и от одного соревнования к другому.

Построение тренировочно-соревновательного цикла так, чтобы пик спортивной формы, совпадая с самыми ответственными соревнованиями, имеет и свои недостатки психологического характера. Спортсмен на всех промежуточных соревнованиях получает «право» показывать недостаточно высокие результаты и вырабатывает при этом определенный стереотип соревновательной деятельности. Поэтому в программу психической подготовки, следует включать, выработку умения показывать наивысшие результаты (с поправкой на степень подготовки в данный момент) на каждом соревновании. Только при таких обстоятельствах будут вырабатываться психические навыки в достижении запланированного задания. Естественно, что метод «подводки» может быть оправданным лишь для спортсменов высокого класса.

В процессе психической подготовки к соревнованиям спортсмен должен усвоить и осознать мысль о том, что он может выиграть и должен к этому стремиться, а между тем мы встречаемся с явлением боязни хорошего результата.

Надо помнить, что иногда отрицательно влияют на результат спортсмена и положительные эмоции. Очень большая радость от предвкушения победы часто приводит к поражению. Если спортсмен еще до окончания соревнования ощутил на голове венок победы, он вряд ли добьется ее. Выходить на соревнования нужно не как на подвиг, а как на экзамен.

В свое время психолог П. Симонов[28] выдвинул теорию, согласно которой чувство тревоги и страха возникает у человека от недостатка информации. Он назвал это состояние «болезнью неведения». Это побудило специалистов к разработке вопросов информирования спортсменов. Однако этих вопросов оказалось столько, что изучить и сопоставить их с тем, чтобы использовать в тактике конкретного выступления, смог бы, в лучшем случае, вычислительный центр. Безусловно, прошли времена, когда спортсмен мог участвовать в соревнованиях, не зная точного хода их, не следя за выступлениями соперников. Но и излишняя информация может принести вред. Спортсмен перед стартом может получить информацию, соответствующую истине, которая повергнет его. В то же время незнание этого фактора может сохранить у него уверенность в своих силах.

Участие в подготовке спортсменов широкого круга специалистов, научное обоснование методов тренировки привело к резкому повышению результатов, непрерывному росту рекордов, быстрой смене фаворитов в отдельных видах спорта. Все это еще больше накалило «спортивные страсти» и приблизило спортивную обстановку к стрессовой ситуации.

Конечно, параллельно с ростом напряжений происходит и процесс адаптации к ним, однако адаптационные возможности человеческого организма не опережают рост общей напряженности, а идут вслед за ним. Эти напряжения в отдельных случаях могут оказаться непосильными для нервной системы спортсмена и привести к срыву высшей нервной деятельности. В результате этого у спортсменов высокого класса все чаще возникают невротические расстройства, препятствующие росту спортивного мастерства и достижению высоких результатов.

К числу таких нарушений, выраженных к наиболее легкой форме, следует относить так называемые состояния стартовой апатии и стартовой лихорадки. В силу своей кажущейся безобидности и возможности самоизлечения подобные состояния обычно не становятся предметом внимания спортивных врачей и в дальнейшем приобретают стойкий характер.

Как отмечают С. Попеску и В. Думитреску (1973), даже незначительные изменения физического или психического состояния на крупных соревнованиях влияют на спортивный результат. Следовательно, с ним нужно бороться, а так как они относятся к психической сфере человека, то средством борьбы может служить психотерапия, психопрофилактика.

Проведение тренировки при высоких физических и психических нагрузках увеличивает вероятность возникновения явлений переутомления, перенапряжения, перетренированности, являющихся проявлением срывов высшей нервной деятельности. Все это требует включения в арсенал средств, врачебного контроля психофизиологических методик исследования, а также применения в комплексе реабилитационных мероприятий психотерапевтических и психопрофилактических методов.

Известный американский психолог Брайент Дж. Кретти (1978) справедливо указывает, что тренер не может считать себя психиатром или психологом, однако он должен знать, кого из спортсменов следует направить к этим специалистам. В частности это касается лиц, имеющих состояние страха, легко падающих духом, проявляющих признаки дезорганизации деятельности в стрессовых ситуациях.

Волнение, возникающее в связи с участием в соревнованиях, может оказывать различное воздействие на качество спортивной деятельности.

У части спортсменов оно вызывает мобилизацию функциональных резервов организма и способствует достижению наиболее высоких резуль- татов, чем на тренировках. Для некоторых спортсменов волнение остается нейтральным фактором и не влияет на результат выступления.

Наибольший интерес представляет контингент спортсменов, у которых волнение оказывает отрицательное влияние на качество соревновательной деятельности, то есть снижает результат. Следовательно, устранение или снижение степени волнения приведет к повышению соревновательных результатов. Одним из наиболее вредных следствий волнения спортсмена является общее напряжение - психическое или мышечное. При этом в организме происходят такие изменения: психическое напряжение поглощает значительную часть психической энергии, которая затрачивается впустую; вызывает общее напряжение мышечной системы; рассеивает поток импульсов, направленных к работающим мышцам, охватывая и группу мышц - антагонистов.

Мышечное напряжение охватывает и мышцы, являющиеся антагонистами по отношению к тем, которые осуществляют специфическую деятельность спортсмена. В результате этого затрачивается энергия на работу мыщц-антагонистов; работающие мышцы затрачивают часть усилий на преодоление сопротивления мышц -антагонистов, что снижает общий КПД и ведет к более быстрому развитию утомления; общее напряжение мышечной системы приводит к усилению потока афферентных импульсов к мозгу и вызывает повышенное психическое напряжение, что затрудняет реагирование на изменение спортивной ситуации и принятие решений.

В связи с этим возникает необходимость обучить спортсменов умению дифференцированно расслаблять мышцы даже в период соревнования.

Перенапряжение, как физическое, так и эмоциональное, в большей степени зависит от недостаточной общей подготовленности спортсмена, чем от объема и интенсивности нагрузки. Тем не менее, чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, могут привести к переутомлению и перетренированности. При этом, если переутомление можно рассматривать как предпатологическое состояние, то перетренированность следует относить к состояниям патологическим.

Выражаются они различной степенью и имеют свои специфические особенности.

Перенапряжение может проявляться как в развитии патологии в отдельных органах, так и охватывать ряд органов и систем организма. Особенно вред-ными и опасными являются чрезмерно многократные и идиотипные нагрузки. Такие систематические перегрузки могут привести к развитию повреждений и заболеваний мышц, особенно при отсутствии правильной разминки и в неблагоприятных климатических условиях. Перенапряжение мышц не является безвредным для организма. Острое перенапряжение может привести к необратимым изменениям. Состояние перенапряжения возникает при чрезмерной физической или эмоциональной нагрузке и является патологическим. Психическое напряжение является одной из наиболее типичных особенностей деятельности в спорте, так как соревнование всегда требует максимального напряжения духовных и физических сил спортсмена. А чрезмерное психическое напряжение на соревнованиях является наиболее частой причиной неудачных выступлений спортсменов (А.В. Алексеев, 1982) [6]. Если напряжение мышечной системы происходит непроизвольно (в результате волнения), ответный поток эфферентных импульсов действует на мышцы, выполняющие необходимую работу, и на мышцы-антогонисты. При этом возрастает усилие обеих мышечных групп, что в итоге приводит к повышенной затрате энергии. Кроме того, мы знаем, что у значительной части спортсменов волнение снижает соревновательный результат. Следовательно, необходимо вырабатывать умение произвольно напрягать и расслаблять определенные мышечные группы, превращая этот процесс из неуправляемого в управляемый. Поэтому обучение спортсменов методу релаксации является одной из первоочередных задач психологии спорта. При этом важно уметь расслаблять мышцы, создавая покой и отдых для быстрейшего восстановления сил и повышения работоспособности, а также повышать тонус мышечной и психической до оптимального уровня, мобилизовать функциональные резервы организма на осуществление максимальных по силе и скорости действий без чрезмерной затраты энергии. Эмоциональное возбуждение, трудовой и творческий подъем способствуют повышению работоспособности. Человек, испытывающий положительные эмоции, не знает усталости. Поэтому, осваивая приемы психической саморегуляции, нельзя ограничиться только релаксацией, не менее важна ее мобилизующая часть.

Влияние нагрузки на организм спортсмена зависит не только от ее интенсивности. Большую роль играет и степень эмоционального напряжения, сопровождающего эти нагрузки. Естественно, что чем выше нагрузка физическая, тем выше и психическое напряжение. А нервно-психическое напряжение у спортсменов играет решающую роль в исходе соревнований.

Совершенствование и тренированность систем организма проходят через напряжение и утомление. Однако степень этого напряжения и утомления имеет свои пределы, за которыми начинается патология и снижение качества деятельности.

Не следует забывать, что состояние психической напряженности, является стрессом. Стресс может возникнуть в ответ, как на положительный, так и на отрицательный раздражитель. Реакция на тот или иной раздражитель также может быть положительная и отрицательная.

При ситуации, воспринимаемой как угрожающая, реакция защиты может протекать по трем этапам:

1) Этап тревоги (как ответ на определенную угрозу);

2) Этап сопротивления (как ответ сил на защиту и борьбу);

3) Этап истощения (отказ от борьбы).

Эмоциональное возбуждение способствует мобилизации ресурсов организма для выхода из трудного положения.

Степень психической напряженности может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на эффективность спортивной деятельности. И лишь крайняя точка психической напряженности – стресс, является, безусловно, отрицательным фактором (А.В. Родионов, 1973) [37].

Свою точку зрения высказывает Л.М. Вайнштейн (1956,1977)[25], утверждая, что спортивное волнение иногда способствует успеху, но чаще мешает.

Естественно, что уровень эмоционального возбуждения оказывает существенное влияние на степень психоустойчивости спортсмена и результаты его выступления (В.А. Федченко,1979)[34].

Напряжение, возникающее на современных соревнованиях, для некоторых спортсменов может оказаться непосильным, чрезмерным.

В период интенсивных тренировок и соревнований к основным свойствам нервных процессов спортсменов - силе, уравновешенности и подвижности – предъявляются чрезвычайно высокие требования. Сверхсильные для данной нервной системы раздражители могут оказаться непосильными для нее. В связи с этим у некоторых спортсменов возникают более или менее стойкие функциональные расстройства высшей нервной деятельности. Они выражаются в переутомлении, перетренированности, отрицательных предстартовых состояниях, бессоннице, навязчивых состояниях, фиксации боязни.

Если эти явления становятся устойчивыми и спортсмен не может самостоятельно от них избавиться, возникает картина невротического заболевания. Особенно опасно это в связи с тем, что такие состояния, закрепившись условно рефлекторно, могут повторяться в последующих соревнованиях (В.В. Кузьмин)[21].

Предстартовое состояние рассматривается как состояние, возникающее у спортсмена перед началом соревнования или тренировки и характеризующееся изменением деятельности многих систем организма. В норме предстартовое состояние является как бы психической разминкой, оно способствует мобилизации функциональных возможностей организма и ускорению периода врабатываемости. Но иногда предстартовое состояние выражается очень резко, повышение возбуждения развивается задолго до начала соревнований, оно истощает нервную систему, снижает работоспособность и препятствует достижению высоких результатов. Стартовая лихорадка и стартовая апатия являются яркими примерами нарушения нормального течения корковых процессов возбуждения и торможения, их силы и уравновешенности, отрицательно влияющими на спортивные результаты.

Стартовая лихорадка и стартовая апатия относятся к разряду патологических состояний, подавляющих и дезорганизующих нормальную спортивную деятельность, эти состояния по интенсивности и глубине воздействия на личность спортсмена близки к невротическим расстройствам (А.Ц. Пуни 1959; П.А. Рудик 1967; А.Д. Ганюшкин 1968; Т. П. Фанагорская 1967; А.П. Козин 1978,1980) [35][14].

К числу невротических расстройств относится состояние перетренирован-ности. Это особое невротическое состояние, срыв высшей нервной деятельности, нарушение координации нервных процессов.

Выражается состояние перетренированности в снижении работоспособности (общей и специальной, физической и умственной), нарушении деятельности нервной системы, сердечнососудистой и других систем организма. А.Г. Дембо (1980)[34], рассматривает перетренированность как перенапряжению центральной нервной системы(ЦНС) и на основании этого относит ее к категории неврозов.

В развитии перетренированности выделяют три фазы:

Прекращение роста спортивных результатов, изменение деятельности центральной нервной системы (ЦНС) и сердечнососудистой системы, нарушение сна, ухудшение самочувствия;

1) Отчетливое снижение спортивных результатов, нежелание тренироваться, нарушение аппетита, сна, возникающие боли в области сердца, возможны также изменения в отдельных органах и системах, снижение переносимости нагрузок;

2) Резкое снижение спортивных результатов и работоспособности, обилие жалоб, комплекс симптомов нарушения центральной нервной системы (ЦНС) и сердечнососудистой системы(ССС), а также других органов и систем. Возможны органические нарушения.

Формы и методы психического воздействия можно разделить на три основные группы:

1) Психическая подготовка к соревнованиям.

2) Психопрофилактика.

3) Психотерапия.

Под психической подготовкой следует понимать систему мероприятий, вырабатывающих у спортсмена умение показывать свои лучшие спортивные результаты на ответственных соревнованиях, независимо от неблагоприятных факторов. К числу таких факторов можно отнести незнакомую обстановку соревнований, недоброжелательность судей и зрителей, наличие сильных соперников.

Под психопрофилактикой понимается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение изменений психической деятельности, отрицательно влияющих на уровень психической и специальной работоспособности спортсмена и препятствующих росту спортивного мастерства и достижению высоких соревновательных результатов.

Огромное значение в осуществлении психогигиенических и психопрофилактических мероприятий имеет обучение спортсменов психической саморегуляции. Для этого существует уже достаточно обоснованная база, но используется она недостаточно.

Спортсмен высокого класса при помощи психической саморегуляции должен сделать свое волнение управляемым. Для этого во время специальных занятий нужно мысленно представить себя на самых ответственных соревнованиях, искусственно повышая уровень возбуждения ЦНС, а затем, применив формулы успокоения, снизить его. При этом волнение из неуправляемого явления постепенно становится управляемым, теряет способность возникать вопреки желанию спортсмена. Частое мысленное представление соревновательной ситуации адаптирует ЦНС к ней, снижает силу реакции. А тренировка в снижении степени волнения позволяет доводить его до оптимального уровня, при котором спортсмен демонстрируют свои лучшие результаты.

Психическая саморегуляция приводит к возникновению покоя, улучшает точность движений, снижает психическое напряжение, усиливает самоконтроль и тем самым устраняет робость, страх, панику, предупреждает усталость и бесполезную трату нервной энергии, повышает сопротивляемость к стрессовым ситуациям. При ее помощи регулируют тонус мышц и вегетативные функции организма, снижают психическое напряжение, повышают качество умственной деятельности.

Освоение приемов психической саморегуляции позволяет спортсмену мысленно настроиться на преодоление любых препятствий, выработать желание борьбы с ними, оценить каждого из них как средство тренировки своей психики.

Средством профилактики невротических расстройств у спортсменов является также правильное построение тренировочного процесса.

Психотерапия - это лечение невротических расстройств, возникших как в связи со спортивной деятельностью, так и независимо от нее, при помощи психотерапевтических методов от рациональной психотерапии, внушения в бодрствующем состоянии, до гипноза включительно. Психотерапию может осуществлять только врач-психиатр. При этом нужно помнить, что гипноз можно использовать с целью лечения наравне с другими лечебными средствами (для повышения эффективности отдыха, неправильного дыхания в циклических видах спорта, привычки оглядываться на дистанции и т.д.)

1.2. Психотерапевтические методы, используемые в практикеспортивной деятельности.

Наряду с психической саморегуляцией и гипнотерапией, существуют другие психотерапевтические методы, не требующие, специальной медицинской подготовки для их проведения и могут осуществляться силами тренеров, психологов. (А.П.Козин, 1982) [35].

Все психотерапевтические методы могут быть разделены на три основные группы по степени сохранения сознания и степени бодрствования:

1) Методы, осуществляемые только врачом-психотерапевтом (гипнотерапия);

2) Методы, осуществляемые врачом, педагогом (тренером) или психологом;

3) Методы, осуществляемые самим спортсменом и т.д.

Все эти деления в значительной степени условны, а психотерапевтические методы применяются комплексно.

Выделяют 14 основных методов психотерапии: 1)гипноз, 2)аутогенная тренировка, 3)коллективно-групповая психотерапия, 4) рациональная психотерапия, 5) самовнушение,6)самоубеждение, 7)косвенная психотерапия, 8)стрессотерапия, 9)наркопсихотерапия, 10)внушение наяву, 11)психотерапия с использованием музыки, 12)психотерапия с использованием художественной литературы, 13)психотерапия с использованием искусства, 14)психотерапия с использованием радиомагнитофоннойтехники.

По мнению ученых, занятия спортом приводят к преимущественному развитию аутовнушаемости (самовнушаемости) по сравнении с гетеровнушаемостью. Поэтому из всех психотерапевтических методов следует отдавать предпочтения психической саморегуляции.

1.2.1. Аутогенная тренировка(психорегулирующая тренировка).

Общепризнанным фактом является то, что на соревнованиях почти половине неудач сопутствует ухудшение психического состояния участников. Причем, в большинстве случаев, сами спортсмены видят себя в ответственные моменты состязаний в состоянии выбивающихся из колеи, часть приходит к финишу - в состоянии страха, который может способствовать отказу от дальнейшей борьбы. Спокойными в этой ситуации остаются единицы, они и становятся чемпионами. Те, кто испытывал тревогу и страх, мобилизовавшись, все-таки смогли преодолеть трудности и добиться успеха.

Одним из первооткрывателей так называемого спортивного стресса считается канадский ученый Г. Селье[29], который еще в середине 30-х годов выделил три стадии этого явления:

1. Реакция тревоги (фаза "шока"), понижающая сопротивление организма с включением защитных механизмов;

2. Стадия сопротивления, когда достигается приспособление нервной системы к новым условиям;

3. Стадия истощения защитных механизмов - разбалансирование действий.

Стрессовые состояния в ходе спортивного единоборства не возникают просто так, из ничего. Они зарождаются на стадии подготовки. Уже тогда сложно сосредоточиться «бьет по мозгам тревожное ожидание», появляется излишняя суетливость в движениях. Такое состояние возникает, как правило, за день до соревнований, иногда за неделю. Но это чувство так же быстро потухает, как и вспыхивает. У наших спортсменов это чувство появляется только в день соревнований. До этого момента они веселятся, разговаривают на посторонние темы, могут сходить в кино.

Симптомы можно увидеть, что называется налицо, то есть на лице:

психологические - контакты затруднены, ответы невпопад, болезненная реакция на шутки и критику, невнимательность к советам тренеров, уединение.

физиологические - смена окраски лица (с покраснений на бледность и наоборот), сухость во рту, потеря аппетита, бессонница.

Все эти проявления характерны в основном для соревнований высокого ранга, встреч с заведомо сильными или неизвестными соперниками. Постоянное напряжение истощает нервную систему спортсмена. Скорее всего- это касается спортсменов, которые редко выступают на соревнованиях и их психика не готова к подобным стрессам, как правило, пользуемся моделированием. За две недели устраиваем мини соревнования со зрителями и судьями. Все немного нервничают, как перед турниром, зато на соревнованиях гораздо легче. И вообще, чем чаще выступаешь, тем меньше стресс.

Как преодолеть нежелательный для спортсмена стресс? Многое зависит от тренеров, но все, же главная роль в преодолении неблагоприятных психологических состояний отводится самому спортсмену. Ему следует изучить свой организм и освоить способы защиты от стресса или, как часто называют их в последнее время, методы психической и психологической саморегуляции. Один из них - это аутогенная тренировка, разработанная и впервые описанная в 1932 году берлинским невропатологом Иоганном Шульцем в монографии "Аутогенная тренировка - сосредоточенное расслабление"

Аутогенной тренировкой называют активный метод саморегуляции непроизвольных функций организма, включающий в себя элементы психотерапии, психопрофилактики, психогигиены. Метод аутогенной тренировки направлен на выработку навыков и умений самостоятельного контроля и регулирования психофизиологического состояния с целью повышения эффективности своих действий, особенно в напряженных ситуациях, направлен на концентрированное расслабление, снятие мышечного напряжения и снижение сосудистого тонуса. Это система обучения приемам расслабления мышц, психического успокоения, погружения в дремотное состояние, сопровождающееся повышением внушаемости, отключением от посторонних раздражителей, концентрацией внимания на необходимых ощущениях, самовнушающего воздействия на состояние и деятельность органов, систем и функций организма. При этом исходным понятием являются внушение, саморегуляция и самовнушение.

Внушение – это психическое влияние одного человека на другого (просьба, приказ, убеждение), цель которого - изменить определенные установки, ценностные ориентации или поступки человека, выступающего объектом.

Саморегуляция – способность человека руководить собой на основе восприятия и осознания своего поведения и собственных психических процессов.

Самовнушение – психическое влияние человека на

самого себя, изменяющее его психическое и физическое состояние.

Диапазон использования аутотренинга весьма широк. Прежде всего метод может

быть использован для восстановления трудоспособности, регуляции эмоционального

состояния, тренировки и упражнения воли у здоровых людей. Применение

аутотренинга сегодня становится обязательным при подготовке спортсменов,

актеров, операторов.

В нашей стране впервые была изучена аутогенная тренировка и разработана модификация методики аутогенной тренировки, которая заключалась в том, что перед началом самой тренировки проводилось предварительное упражнение в напряжении и расслаблении отдельных групп мышц (рук, ног). Этот прием используется и в настоящее время, особенно в тех случаях, когда начинающие спортсмены по тем или иным причинам не могут отчетливо ощутить расслабление мышц. Впервые он был рекомендован американцем в 20-30-х годах 20 века.

Аутогенная тренировка явилась толчком для создания многих других методик, в то же время отдельные методы существовали и применялись на практике еще до появления, как самого термина, так и работ Шульца. Тем не менее, аутогенная тренировка является прообразом всех прочих ее модификаций и самостоятельных методов саморегуляции.

1.2.2. Психорегулирующая тренировка (аутогенная тренировка).

Основоположником современных методов психической саморегуляции, принято считать немецкого врача Иоганна Шульца, предложившего в 1932 году методику аутогенной тренировки (по-гречески "аутос"- сам, "генос"- род; аутогенная тренировка - буквально самопорождающая тренировка). Первоначально, она была направлена только на лечение больных неврозами и состояла из двух этапов. Первый этап был подготовительным и преследовал цель обучить пациентов умению самостоятельно вводить себя в так называемое аутогенное погружение - состояние пониженного уровня бодрствования, особой дремоты. Вторая ступень аутотренинга ставила своей задачей само состояние аутогенного, погружения обеспечивает успокоение, снимает возбуждение, дает благотворный покой и отдых. Метод аутогенной тренировки направлен на выработку навыков и умений самостоятельного контроля и регулирования психофизиологического состояния, с целью повышения эффективности своих действий, особенно в напряженных ситуациях. Диапазон использования аутотренинга весьма широк. Прежде всего, метод может быть использован для восстановления трудоспособности, регуляции эмоционального состояния, тренировки и упражнения воли у здоровых людей. Применение аутотренинга, сегодня становится обязательным при подготовке спортсменов, актеров, операторов. Аутогенная тренировка широко признана во всем мире, как активный метод психотерапии, психопрофилактики и психогигиены, способствующий повышению возможностей непроизвольных функций организма. Создан и несколько лет работает «Интернациональный координационный комитет для клинического применения и обучения аутогенной терапии» (ИСАТ).

Аутогенная тренировка обладает

большим организующим воздействием на эмоционально-волевую сферу. Человек сам,

активно ведет психотерапевтический процесс, активно контролируя и оценивая

результаты его положительного воздействия. В аутогенной тренировке, большое

место занимает самоубеждение как один из приемов психологического самовоздействия

при полном сохранении инициативы и самоконтроля. Такое самовоздействие делает

аутотренинг волевым и интеллектуальным процессом, ведущим к

самосовершенствованию, а при необходимости и к рациональной перестройке

характера. Убеждение в том, что в основе болезненного состояния человека,

занимающегося аутотренингом, лежит не органический процесс и патология

внутренних органов, а переживания, страх, эмоциональное напряжение, последствия

от воздействия перенесенных ранее психических травм является настоятельно

необходимым. Понимание функционального происхождения болезненных субъективных

ощущений, от которых можно избавиться самовнушением, помогает воспитанию и

самовоспитанию критического отношения больного к своему состоянию. Убеждение в

возможности снятия болезненных ощущений закрепляет веру в терапевтическую

эффективность аутогенной тренировки. Физиологические механизмы восстановления

нервной регуляции различных функций под воздействием аутогенной тренировки до

настоящего времени продолжают изучаться учеными. Но сегодня точно установлено,

что самое важное условие овладения, техникой аутотренинга - упражнения в

расслаблении мышц. И.М. Сеченов обосновал в своих работах, что все сознательные

произвольные движения являются отраженными, рефлекторными актами и отличаются

от непроизвольных тем, что они заучены в процессе жизненной практики. И.П.

Павлов показал, что в основе произвольных движений лежит корковый анализ всей

информации, идущей от рецепторов в головной мозг. Им установлено, что если

человек думает о движении или представляет себе его, то он непроизвольно

производит такое движение. Многие исследователи, вслед за И.П. Павловым

подчеркивали наличие связи функционального состояния центральной нервной

системы с движением и тонусом поперечнополосатой и гладкой мускулатуры. Ученые

доказали, что двигательная нагрузка, воздействуя на нервную систему, по типу

обратной связи, может оказывать положительное влияние на эмоциональную сферу.

Так хорошо всем известно тонизирующее влияние на эмоциональное состояние утренней

гимнастики, после которой у человека улучшается настроение, повышается тонус,

возрастает работоспособность. Психологи обращают внимание на активное участие

мимических, жевательных, речевых мышц и мышц пальцев рук и кисти в реализации

эмоциональных реакций. В эксперименте отмечено, что при напряжении мышц кисти в

кулак, в таламусе биоэлектрическая активность возрастает в два с половиной

раза, а при сгибании руки в локтевом суставе - только в полтора раза. Вот

почему, весьма важно в тренировках на снятие мышечного напряжения добиваться

хорошего расслабления мимических, жевательных, речевых мышц и мышц кисти и

пальцев рук. Мышечное расслабление, является внешним отражением состояния

покоя, уравновешенности и характерно для положительных эмоций (например, при улыбке,

смехе, удовольствии и др.). Мышечное расслабление, является фазой подготовки

нервной системы к отдыху, например сну. Успокаивающее действие некоторых

лекарств, теплых ванн отчасти связано с их способностью вызывать мышечное

расслабление. Последнее ценно тем, что снижает реактивность вегетативных

центров и гасит эмоциональную возбудимость. Мышечное расслабление, как основа

аутогенной тренировки, вырабатывается при активном участии нервной системы,

волевым усилием и носит произвольный характер. И.П. Павлов писал: "Есть

один очень важный и огромный орган, физиологии которого я не касался,

иннервация которого, однако, и пространственно, и во времени преобладает над

всеми другими иннервационными приборами. Это орган - скелетная

мускулатура". И.М. Сеченов и И.П. Павлов в своих трудах указывали, что в

формировании произвольных движений решающую роль играют ощущения, представления

и деятельность второй сигнальной системы. Словесная характеристика движения или

двигательного образа, может вызвать все те же ощущения, свойственные данному

движению. Отсюда становится понятной возможность волевого мышечного

расслабления при концентрированном образном представлении об этом процессе.

Словесный сигнал или словесный образ при аутогенной тренировке косвенно, за

счет условно-рефлекторных связей позволяет изменять или регулировать, обычно

неуправляемые вегетативные процессы.Возникающее при аутогенной тренировке

фазовое состояние между сном и бодрствованием можно квалифицировать как

аутогипноз, который позволяет многократно повторять на этом фоне самовнушение.

Также, отмечено, что на фоне таких фазовых состояний словесный раздражитель

оказывает большое воздействие. Исследователи обращают внимание и на то, что

наиболее эффективным на вегетативные функции, оказывается воздействие при

мысленном воспроизведении эмоционально окрашенных событий, воспоминаний.

Выявлено, что реакция на образное представление, всегда сильнее, чем на

словесное обозначение этого образа.

Так как корковая регуляция многих функций осуществляется за счет условно-рефлекторных

связей, при воспроизведении ощущений тепла, тяжести следует представлять

конкретную ситуацию, в которой эти ощущения могли иметь место. К таким

ситуациям можно, например, отнести ощущение тепла при погружении руки в теплую

воду или ощущение тяжести при мышечном напряжении с поднятием груза. Появление

ощущения тепла, объясняется увеличением притока крови и связанного с этим

некоторого повышения температуры кожи. Объективные измерения температуры кожи

рук и ног в процессе занятий психорегулирующей тренировкой подтверждают факт

реального повышения кожной температуры и ее прямой зависимости от

тренированности. Упражнения в расслаблении мышц (релаксация), позволяют

добиться успокоения, ощущения тепла и тяжести в руках и ногах, то есть большинства

тех ощущений, которые достигаются с помощью самовнушения. Создание состояния

покоя, расслабления, тепла - все это является средством повышения

эффективности отдыха и снятия нервно-психического напряжения и служит

непременной основой выполнения в дальнейшем более сложных элементов

самовнушения.

Вместе с тем это же состояние является важнейшим физиологическим условием

самовнушения, с помощью которого можно управлять высшими психическими функциями

и привычными формами поведения (например, бороться с вредными привычками,

корректировать личностные или характерологические особенности и т. д.)

1.2.3. Психическая саморегуляция, сущность метода и его возможности.

Психическая саморегуляция – это психотерапия без врача. Обучение без педагога, воспитание без наставника. Это метод, позволяющий самостоятельно, путем самовнушения воздействовать на отдельные функции организма. При помощи психической саморегуляции можно нормализовать и оптимизировать уровень эмоционального возбуждения, мобилизовать свои внутренние функциональные резервы, в первую очередь ЦНС. На преодоление высоких физических и психических нагрузок, снять или снизить психическое напряжение, препятствующее проявлению силы, скорости и выносливости.

Спортсмен должен знать задачи, стоящие перед ним, и быть активным, инициативным, творческим их исполнителем. Поэтому в план психической саморегуляции нужно включать формулы, повышающие заинтересованность в познании теории спорта, постоянном углублении своих знаний, стремлению к самовоспитанию.

Как известно, высокая мотивация способствует повышению умственной и физической работоспособности, достижению высоких соревновательных результатов. Необходимо также помнить, что чрезмерно значимая мотивация, зависимость от результата выступления на соревнованиях, категорическая недопустимость малейшей неудачи могут вызвать чрезмерное возбуждение, волнение, беспокойство, тревогу, стресс.

Существует два наиболее распространенных понимания сущности стресса. Стресс как процесс, ряд явлений, приводящий к различным психическим отклонениям (реакциям). Автор теории стресса Г.Селье [29] назвал этот процесс «общий адаптационный синдром», постоянно подчеркивая, что «стресс- это не просто нервное напряжение».

Стресс (процесс) – это интегральный (глобальный) ответ организма и личности на экстремальные воздействия (стрессоры) или на повышенную нагрузку.

В динамике стресса выделяют три фазы:

-тревога, настораживание и первичное (часто избыточное) возбуждение в ответ на стрессор;

-резистентность (приспособление) – реакция адаптации организма к раздражителям (стрессорам);

-истощение – фаза рассогласования в деятельности систем.

Рассматривая стресс «как невозможность удовлетворить какую-либо потребность, имеющую существенное значение и ведущую к дисбалансу», Мак-Грат предложил 4этапа развития стресса:

1 этап – возникновение потребности (физиологической или психической), обусловленное окружающей средой;

2этап – восприятие потребности (величина ее угрозы);

3 этап – реакция тревоги;

4 этап – поведение или результат и деятельность.

Психологический стресс (состояние стресса) – это состояние чрезмерной психической напряженности и дезорганизации поведения, развившиеся под воздействием или реальной угрозы, или реально действующих экстремальных стресс-факторов напряженной профессиональной деятельности.

Основным содержанием психологического стресса является тревога за успех, благополучие, здоровье и жизнь. Стрессовой она может быть признана только тогда, когда достигает пороговых уровней психологических и физиологических резервов и включает рефлексы самосохранения (отказа).

Стресс-факторы напряженной деятельности, наиболее значимо влияющие на результаты спортивной деятельности, и часто встречающиеся стресс-факторы можно разделить на две основные группы - предсоревновательные и соревновательные, т.к. восприятие стресс-факторов спортсменов очень индивидуально и избирательно.

Предсоревновательные стресс-факторы.

1. Предшествующие плохие тренировочные и соревновательные результаты.

2. Конфликты с тренером, товарищами по команде или в семье.

3. Положение фаворита перед соревнованиями.

4. Плохой сон за день или за несколько дней до старта.

5. Плохое оснащение соревнований.

6. Предыдущие неудачи.

7. Завышенные требования.

8. Длительный переезд к месту соревнований.

9. Постоянные мысли о необходимости выполнения поставленной задачи

10. Незнакомый противник.

11. Предшествующие поражения от данного противника.

Соревновательные стресс-факторы.

1. Неудачи на старте.

2. Необъективное судейство.

3. Отсрочка старта.

4. Упреки во время соревнования.

5. Повышенное волнение.

6. Значительное превосходство соперника.

7. Неожиданно высокие результаты соперника.

8. Зрительные, акустические и тактильные помехи.

9. Реакция зрителей.

10. Плохое физическое самочувствие.

11. Болевой финишный синдром.

1.3. Психологические особенности.

У спортсменов довольно часто формируется такой стереотип деятельности, при котором заключительная часть дистанции преодолевается медленнее, чем начальная. Чувство усталости, заставляющее снизить точность, возникает значительно раньше, чем истинное утомление. Это сигнал наступающего, а не наступившего утомления. При этом организм еще располагает значительными энергетическими запасами, позволяющими выполнять работу с прежней эффективностью. Нужно только уметь заставить себя работать тогда, когда, кажется, что уже нет сил. Организм человека располагает огромными функциональными резервами, но нужно научиться включать их в нужный момент.

На занятиях психической саморегуляцией необходимо отработать формулы, отражение ощущения силы, бодрости, выносливости, легкости при преодолении дистанции. Закрепившись условно-рефлекторно, эти формулы, мысленно произносимые на дистанции, будут способствовать сохранению соответствующих им ощущений. Как и во всех предыдущих случаях, ихнужно вводить после формул общей, подготовительной части психической саморегуляции. При этом целесообразно производить мысленное представление соревновательной деятельности.

1.4. Психическая саморегуляция на отдельных этапах тренировочно- соревновательного цикла.

Система психической саморегуляции предусматривает на отдельных этапах тренировочно-соревновательного цикла достижение определенных результатов.

1. Подготовительный этап предусматривает выработку соответствующего отношения к бойцовским качествам, целеустремленности, умения создавать необходимое состояние организма, устранение нежелательных свойств личности и отрицательных эмоций, обучение методу и совершенствование навыков психической саморегуляции.

2. Предсоревновательный и предстартовой этап - занимает период подготовки к очередному соревнованию, предусматривает создание необходимого состояния организма для достижения поставленных задач на конкретном соревновании, достижение оптимального уровня возбуждения ЦНС и психической готовности к выполнению задания.

3. Соревновательный этап занимает время в конкретном соревновании, предусматривает практическое использование полученных навыков с целью поддержания состояния ЦНС и всего организма, позволяющих сохранить высокую работоспособность, преодолеть чувство усталости. Заставить себя приложить максимум усилий и настойчивости, независимо от внешних отрицательных факторов и выполнить поставленную цель.

4. Послесоревновательный, восстановительный этап, длящийся от момента окончания соревнования до начала очередного трени–ровочного периода, предусматривает, прежде всего, восстановление физических и духовных сил, нормализацию эмоционального состояния, оценку опыта, приобретенного в прошедшем соревновании, устранение нежелательных явлений, желание продолжать тренировки, настрой на достижение новых, более высоких результатов на протяжении следующего тренировочно-соревновательного цикла.

Следует различать направленность психической саморегуляции в периоды повышения и спада нагрузок. При повышении нагрузок основное внимание уделяется развитию выносливости, адаптации к нагрузкам, сохранению положительного эмоционального состояния, готовности к преодолению трудностей, сознания необходимости больших нагрузок для достижения высокого уровня тренированности.

Согласно современным представлениям, после большой физической нагрузки на протяжении 24-30 ч., наблюдается значительное ухудшение функционального состояния организма. В дальнейшем (через 2 дня) наступает фаза суперкомпенсации. Соответственно этому меняются и задачи психической саморегуляции.

В фазе суперкомпенсации соответствующими формулами следует подкрепить возникшее чувство прилива сил, мышечной радости, свободы и легкости движений и действий, неуклонного повышения результатов, готовности к успешному выступлению на предстоящих ответственных соревнованиях.

При выполнении той или иной нагрузки формулы психической саморегу-ляции, препятствующие наступлению чувства утомления, болевых ощущений, а также затруднению дыхания, позволяют увеличить объем и интенсивность нагрузки, общую и специальную работоспособность, развивают адаптацию организма к нагрузкам.

В фазе восстановления и сверхвосстановления формулы самовнушения, отражающие чувство мышечной радости, прилива сил и энергии, повышения работоспособности, желания переносить новые возрастающие нагрузки, сознание необходимости их, облегчают и ускоряют процессы восстановления.

Более быстрое восстановление способствует достижению более высоких цифр сверхвосстановления, а также создает условия для сокращения периода отдыха между отдельными высокими нагрузками. Все это позволяет интенсифицировать тренировочный процесс, достигнуть более высокого уровня общей и специальной работоспособности и более быстрого роста тренированности, а также предотвратить наступление переутомления и перетренированности. В результате этого могут изменяться сроки наступления и продолжительности периодов ухудшения функциональных возможностей организма и фазы суперкомпенсации. Поэтому занятия психическойсаморегуляцией и степень овладения методом тренер должен учитывать при построении микроциклов тренировочных занятий.

Путем психической саморегуляции самовнушения можно снизить восприимчивость к болезненным ощущениям, отдалить время наступления утомления, воспринимаемого, в первую очередь, субъективно, а значит, и повысить выносливость. При помощи методов саморегуляции можно сравнительно легко научиться снижать восприятие болевых ощущений, поэтому становится понятной необходимость отработки соответствующих формул, направленных на устранение отрицательных субъективных ощущений.

1.5. Психотерапевтические методы в комплексе восстановительных мероприятий при высоких спортивных нагрузках.

Подготовка и участие спортсменов в соревнованиях на современном этапе сопровождается высокими физическими и психическими нагрузками. Эти нагрузки при неблагоприятно складывающихся обстоятельствах могут приводить к возникновению невротических расстройств, отрицательно влияющих на рост спортивного мастерства и уровень соревновательных результатов. Невротические расстройства могут возникать независимо от квалификации спортсмена и вида спорта. Это обусловлено тем, что одним из основных факторов, обеспечивающих бурный рост спортивных достижений во всех видах спорта, является интенсификация тренировочного процесса. И неудивительно, что наряду с ростом интенсивности тренировки, который не может продолжаться беспрерывно, становится все более насущной проблема восстановления функциональных возможностей организма после высоких тренировочных нагрузок, повышения общей и специальной работоспособности спортсменов.

Не все спортсмены обладают одинаковой способностью к восстановлению после тренировочных и соревновательных нагрузок. Не у всех одинакова скорость течения восстановительных процессов (П.В.Осташев, 1982) [34]. Оценка готовности спортсмена к соревнованиям не может осуществляться на основании каких-либо отдельных показателей, она обязательно должна производиться с учетом состояния ЦНС, в наибольшей степени отражающем общее состояние человека в конкретной ситуации и меру его адаптации к ней.

Огромное значение в поддержании оптимального уровня эмоционального возбуждения, обеспечивающего успешное выступление на соревнованиях, имеет психогигиена и психотерапия. Наиболее широко используются методы психической саморегуляции, однако они не всегда органично увязаны с характером течения тренировочного процесса, а поэтому могут быть случаи нерационального использования их. Методы психотерапевтических воздействий принадлежат к числу наиболее эффективных восстановительных средств, имеющих патогенетическую направленность влияния непосредственно на высшую нервную деятельность спортсмена, от которой, в первую очередь, и зависят спортивные успехи.

С целью профилактики утомления и переутомления разрабатываются специальные циклы тренировочно-соревновательной деятельности, предусматривающие правильное чередование периодов работы и отдыха с тем, чтобы пик спортивной формы приходился на самые ответственные соревнования.

Обычно восстановительные мероприятия проводятся в послесоревновательном периоде. При этом в первую очередь, снижается интенсивность и величина нагрузок, что уже само по себе способствует активизации восстановительных процессов. Однако, даже в случае необходимости проведения восстановительных мероприятий при явлениях переутомления, перенапряжения и перетренированности не следует полностью снимать нагрузки. Значительно полезнее заменить их другими, желательно игрового характера, эмоционально насыщенными, которые будут выступать в роли активного отдыха.

Использование активного отдыха имеет еще одно преимущество перед пассивным отдыхом. При активном отдыхе организм спортсмена продолжает выполнять большую работу и не отвыкает от нее, в то же время изменившийся тип нагрузки оказывает эффект быстрейшего восстановления сил.

Качество деятельности мышц (сила, скорость, выносливость) находится в прямой зависимости от качества импульсов, посылаемых мозгом. Вполне естественно, что все нарушения двигательной деятельности зависят, в первую очередь, от функционального состояния ЦНС, а для ликвидации этих нарушений воздействия должны быть направлены на руководящий орган. В этой связи использование психотерапевтических и психопрофилактических средств, с целью повышения качества мышечной деятельности будет являться патогенетическим направленным воздействием.

В средствах психического восстановления нуждаются не только побежденные, но в еще большей степени победители. Неожиданные поражения после победы чаще всего говорят о недостаточном психическом восстановлении (А.В.Родионов, 1970) [37].

Следует отметить, что одним из наиболее эффективных и наиболее старых приемов активизации восстановительных процессов является мышечная релаксация. Древние йоги утверждали, что релаксация лучше восстанавливает силы, чем сон. Кроме того, тренируя мышечный тонус, можно оказывать положительное влияние на подвижность корковых процессов головного мозга. Метод релаксации лежит в основе и современной психической саморегуляции, которая с каждым годом все шире применяется в работе со спортсменами.

Таким образом, в комплексе восстановительных мероприятий при высоких спортивных нагрузках могут быть использованы практически все психотерапевтические средства.

Глава ΙΙ

Задачи, методы и организация исследования

Целью работы, является оценка эффективности применения АТ с помощью методов психологической подготовки САН и квазистационарный потенциал тела КСП при подготовке гольфистов к соревнованиям.

Для достижения указанной цели в работе последовательно решались

следующие задачи:

2.1. Задачи исследования

Для достижения поставленной цели перед исследованиями были поставлены следующие задачи:

1) Исследовать динамику психологического состояния по показателю САН, под воздействием АТ;

2) Оценить воздействие АТ на психологическое состояние юных гольфистов и состояние готовности спортсмена к соревнованиям;

3) Оценить эффективность АТ на психологическую работоспособность юных гольфистов с помощью метода КСП.

2.2. Методы исследования

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:

1) Изучение литературных источников;

2) Аутогенная тренировка (психорегулирующая тренировка);

3) Оценка состояния психической работоспособности с помощью метода «квазистационарный потенциал тела» (КСП);

4) Методика дифференцированной самооценки функционального состояния (тест САН) организма спортсмена;

5) Метод математической статистики.

В психологической практике, для диагностики состояний используются два относительно самостоятельных подхода: деятельностный и субъективный.

При деятельностном подходе, диагностика осуществляется по характеристикам выполнения какой-либо работы. С этой целью могут быть использованы практически любые тесты: оценка внимания, памяти, мышления, психических функций и др.

При субъективном подходе, для оценки психических состояний, применяется группа методов, ориентированная на анализ субъективных переживаний. Популярность методик самооценки объясняется, по меньшей мере, двумя причинами:

а) они являются самым дешевым и доступным способом получения информации: не требуют специальной аппаратуры, допускают коллективные формы сбора информации, позволяют за короткий период обследовать много испытуемых;

б) без обращения к самоотчетам, без учета субъективных данных затруднена полноценная качественная интерпретация других физиологических и психологических материалов.

Перед началом экспериментальных исследований были проведены теоретические и практические занятия по АТ. Спортсмены и тренер были ознакомлены с историей создания АТ, основными приемами и методикой ее проведения в условиях спортивной деятельности, а также с методом саморегуляции. На занятии, испытуемым было рассказано о путях саморегуляции эмоций и приемах использования словесных форм самовнушения.

Приемы саморегуляции, основаны на применении раздражителей в виде заранее подготовленных и целенаправленных словесных формулировок, значение которых связано с поставленными задачами. С помощью специального текста саморегуляции, спортсмен достигает состояния расслабления и может целенаправленно изменять свое эмоциональное состояние, добиваться оптимального для данного случая или условий спортивной деятельности эмоционального возбуждения.

Преднамеренно, вызывая в памяти или воображая те или иные представления с помощью словесных формулировок, можно произвольно изменить то или иное эмоциональное состояние и вызвать соответствующее изменение в деятельности внутренних органов, связанное с эмоциональными реакциями организма.

Довольно, часто, спортсмены находятся в состоянии стартовой «несоображаемости», когда они, обладающие запасом психологических и физических сил, не могут направить эти силы на достижение поставленной цели.

Построение формул самовнушения, направленных на организацию организма, основывается, также на принципе обратной связи, которая существует между словом и реальными фактами. Точные словесные формулировки, описывающие оптимальное боевое состояние, позволяют достичь этого состояния, путем средств самовнушения.

На первых практических занятиях, текст читал руководитель, потом произносили сами занимающиеся. Причем, на первых занятиях использовался полный текст самовнушения. По мере усвоения, формулы сокращались и принимали вид наиболее оптимальный для каждого занимающегося.

Внушение, обуславливающие предсоревновательные установки по типу «Спокойная боевая уверенность»:

1. Я уверенно подхожу к соревнованиям.

2. Соревнования для меня праздник, праздник моей готовности, силы воли и мужества.

3. Я много и добросовестно тренировался. Значительно возросли моя тренированность, на новый уровень поднялись мои возможности.

4. Я сделал все, что было необходимо, качественно выполнил все, что от меня требовалось. Теперь остается только уверенно реализовывать то, что в меня заложено.

5. Приближается большой праздник. Я с радостью жду его приближения. Я знаю, что он вызовет у меня большое воодушевление и общий подъем.

6. Я знаю, что подготовлен отлично. Я спокойно жду момента, чтобы реализовать эту подготовленность в хорошей работе. Я жду возможность испытать счастье борьбы в этой красивой работе.

7. Обо мне вполне можно сказать, что я прошел горнила спортивных сражений, что я закаленный боец. Ведь у меня огромный опыт успешных выступлений в ответственейших соревнованиях. Давно ушли прочь предсоревновательная неуверенность, тревожность, беспокойство, напряженность. Им на смену пришла возрастающая уверенность в себе, спокойствие и хладнокровие, легкость, раскованность, устойчивость против любой сбивающей ситуации.

8. В соревнованиях бывает всякое. Но, чтобы, ни произошло в период соревнований. Я сохраню спокойную уверенность. И даже если вдруг неудача постигнет меня, это только подстегнет меня к еще большей отдаче сил, к максимальной собранности и мобилизации.

9. Я буду спокойно, совершенно спокойно реагировать на все факты и ситуации в ходе соревнований. Спокойная уверенность, спокойная боевая уверенность - вот мое преобладающее состояние в период соревнований.

10. Чем сложней и напряженней будет спортивная борьба, тем с большей энергией я буду стремиться к победе. Я буду спокоен и уверен в себе.

11. Чем ближе этот спортивный праздник, тем меньше я думаю о результате выступления. Всякие мысли о результате либо о месте в соревнованиях, то это мысли о радостном воодушевлении и возбуждении, это мысли о работе, о хорошей работе, о том , что как и когда делать. О результате выступления я позволю себе думать только перед самым стартом.

И тогда эта мысль создаст общий подъем, вскроет все мои резервы и подготовит их к реализации на дистанции.

12. Я испытаю на старте волнение, переходящее в боевое воодушевление. Это редкое по силе состояние боевого духа поможет мне мобилизоваться и на дистанции отработать на пределе моих возможностей. Я отдам все свои силы борьбе – все до конца. Я сумею насладиться своей готовностью, волей и мужеством, я сумею победить самого себя, победить время, победить своих противников.

13. С приближением соревнований с каждым днем я буду чувствовать себя все лучше и лучше. Ко дню старта в пике своей годовой спортивной формы.

14. Я буду легок и раскован в общении. Все будет радовать, и воодушевлять меня. Я спокойно и уверенно, на высоком боевом подъеме выполню все, что требуется от спортсмена экстра-класса.

Эти же внушения, только от второго лица, с императивными интонациями, используются во внушенном отдыхе я гипнозе.

Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию достаточно широко освещена в печати (см. труды А.У. Пуни 1964,1970) [36]

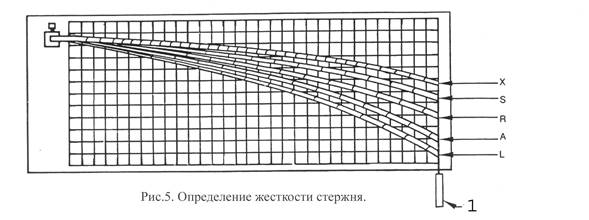

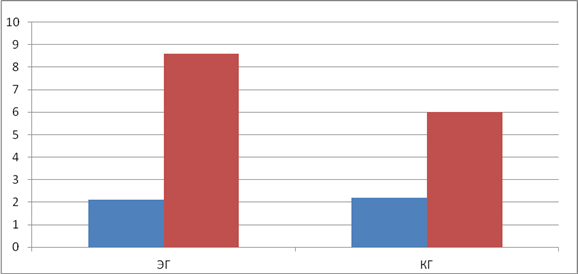

Оценка состояния психической работоспособности юных гольфистов с помощью метода регистрации КСП (квазистационарный потенциал).

Наиболее информативным показателем, характеризующим мозговую активность, является так называемые, медленные электрические процессы головного мозга.

К ним, относятся и квазистационарный потенциал коры головного мозга, характеризующий суммарную величину потенциала лобных долей коры, измеряемую относительно ладонной поверхности руки (область бугра большого пальца).

Для измерения КСП, использовались слаборегулирующие электроды с хлорсеребряным покрытием. В качестве измеряющего устройства, применяется любой из усилителей биопотенциалов, имеющий высокое (не менее 1,5 Мом) входное сопротивление (26).

Величина КСП, измеряемого таким образом, обычно находится в пределах от 0 до 50 мВ, но в отдельных случаях может доходить до 100 мВ или принимать отрицательные значения. Из литературных источников известно, что показатель КСП, косвенным образом характеризует адаптационные способности организма к физической нагрузке, и люди с отрицательными показателями тяжелее переносят физическое утомление и требуют более длительного выхода из него.

Таблица 1

Классификация показателей КСП психической работоспособности:

|

Баллы |

КСП (мВ) |

Психическая работоспособность |

|

1 |

30 - 100 |

Очень высокая |

|

2 |

20 - 29 |

Средняя |

|

3 |

10 -19 |

Сниженная |

|

4 |

0 -9 |

Низкая |

|

5 |

ниже 0 |

Очень низкая |

Весь процесс измерения занимает, около 10 сек. С помощью показателей КСП оценивается, также и переносимость нагрузок (как психических, так и физических). Для этого уровень КСП, оценивается в динамике до и после нагрузки. Регистрация показателей КСП дает возможность коррекции тренировочных нагрузок, изменения планирования тренировочного процесса и прогнозирование состояние работоспособности в различные периоды подготовки.

Методика дифференцированной самооценки функционального состояния (САН).

Функциональное состояние, представляет собой качественную характеристику, для оценки которой был предложен эталон на основе использования самооценки функционального состояния самими испытуемыми. Исходили из того, что функциональное состояние складывается из 3-х основных составляющих: самочувствие, активность и настроение (САН). Эти три основных свойства, можно охарактеризовать оценками (плохо - хорошо).

Тест САН представляет собой бланк, на который нанесены 30 пар слов противоположного значения, отражающие различные стороны самочувствия, активности и настроения. К категории «самочувствие» относятся характеристики, отражающие силу, здоровье, утомление: самочувствие хорошее - плохое, чувствую себя сильным - слабым, работоспособный - разбитый, полный сил - бессильный, напряженный -расслабленный, здоровый - больной, отдохнувший - усталый, свежий -изнуренный, выносливый - утомляемый, бодрый - вялый.

Характеристики движения, подвижности, скорости и темпа протекания функций, процессов отнесены к категории «активность»: активный -пассивный, малоподвижный - подвижный, медлительный - быстрый, бездеятельный - деятельный, безучастный - увлеченный, равнодушный -взволнованный, сонливый - возбужденный, желание работать - отдохнуть, соображать трудно-легко, рассеянный - внимательный.

Характеристики эмоционального состояния отнесены к категории «настроение»: веселый - грустный, счастливый - несчастливый, настроение хорошее - плохое, жизнерадостный - мрачный, восторженный - унылый, радостный - печальный, спокойный - озабоченный, оптимистичный -пессимистичный, полный надежд - разочарованный, довольный -недовольный.

Каждую категорию, характеризуют 10 пар слов. Между парами слов, расположены цифры 3-2-1-0-1-2-3. Задача испытуемого состоит в том, чтобы выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования. Десятикратное предъявление полярных слов -характеристик одной и той же категории, позволяет получить более надежные данные. После того, как бланк заполнен, производится расшифровка данных: оценки признаков перекодируются в ряд от 1 до 7, причем балл 3соответствует плохому самочувствию, низкой активности и плохому настроению, приобретает значение 1, балл 3, отражающий хорошее самочувствие и т.д., приобретает значение 7, а балл 0 приобретает значение 4.

В протоколе записывается так: 3 2 1 0 1 2 3

7 6 5 4 3 2 1

По каждой категории признаков (10 в каждой), подсчитывается среднее арифметическое значение.

Необходимость овладения методикой дифференцированной самооценки функционального состояния по показателям самочувствия, активности и настроения определяется требованиями современного уровня спорта, так как она дает возможность получить объективные показатели, характеризующие психологические особенности утомления. Практическое значение предлагаемой методики заключается в том, что полученные с ее помощью объективные показатели изменения эмоциональных состояний спортсменов (при подготовке их к соревнованиям) позволяет тренеру определить их работоспособность и резервные возможности организма спортсмена, которые он может использовать для контроля над процессом тренировки.

Опросник САН:

Шкалы: самочувствие, активность, настроение

Ключевые слова: тест, эмоции, вербальный

Тестируем: психические состояния, возраст 11-13 лет (смешанный)

Тип теста: 30 вопросов, вербальный

Вопросы на самочувствие: 1; 2; 7; 8; 13; 14; 19; 20; 25; 26

Вопросы на активность: 3; 4; 9; 10; 15; 16; 21; 22; 27; 28

Вопросы на настроение: 5; 6; 11; 12; 17; 18; 23; 24; 29; 30

Шкалы: 3-2-1-0-1-2-3

7-6-5-4-3-2-1

Баллы, расположенные слева и справа от «0» оценивают степень выраженности признаков, чем выше балл, тем лучше выражен признак, если состояние неопределенно, отмечается цифрой «0».

Заполненный тест, расшифровывали по цифровому коду оценочных баллов, которые переводятся в ряд цифр от 1 до 7 так, как показано выше, баллы от:

(1 - 3) – негативное настроение

(3 - 5) – ровное настроение

(5 - 7) – позитивное настроение

Тест представлен в приложении №1. Стр.63

2.3 Организация исследования.

Экспериментальное исследование проводилосьна группе гольфистов 11-13 лет, в количестве 15 человек со спортивной квалификацией от 1-го разряда.

Исследования, проводились с апреля по июль 2008г. Перед началом занятия все спортсмены заполняли тест на самочувствие активность настроение (САН), замерялось состояние психической работоспособности с помощью метода квазистационарного потенциала мозга (КСП), затем следовала тренировка, после которой и до проводилась АТ и также заполнялся тест на САН и замерялось состояние психической работоспособности с помощью метода КСП. И так от соревнования к соревнованию на протяжении всего периода обучения методам. Занятия по обучению методам проводились перед и после тренировки 2 раза в неделю (в начале и в конце).

Методика овладения аутогенной тренировкой происходила следующим образом: спортсмены ложились на спину и расслаблялись, закрывали глаза, и им внушалось, что АТ должна снять излишнее волнение, успокоить. Произносились формулы на вызывание чувства тяжести, тепла, расслабления.

1. Перед первыми соревнованиями – внушение спокойствия и хорошего настроения.

2. Перед вторыми – внушение абсолютной уверенности в успехе.

3. Перед третьими – внушалось желание соревноваться и получать удовольствие от соревнований.

Результаты каждого соревнования, оценивались тренером и самими спортсменами, независимо от занятого места. Для обработки полученных данных, использовался метод математической статистики.

Метод математической статистики

Вычисления выполнялись на компьютере с помощью программы «EXEL 5,0».Какие показатели рассчитывались (ср. арифм., Станд.Откл., коэффициенты корреляции и т.д. … ?

Глава ΙΙΙ

Результаты исследований

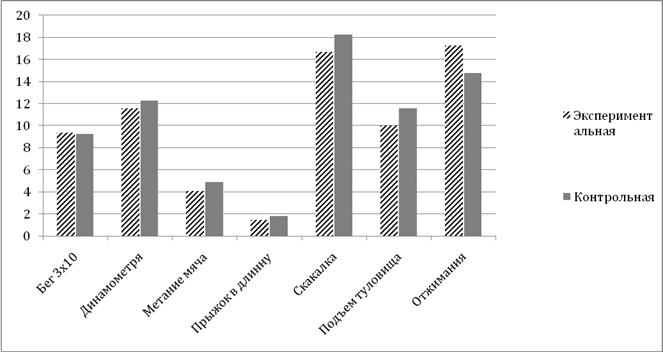

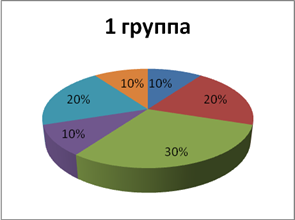

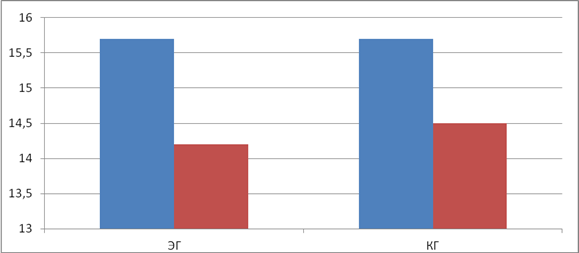

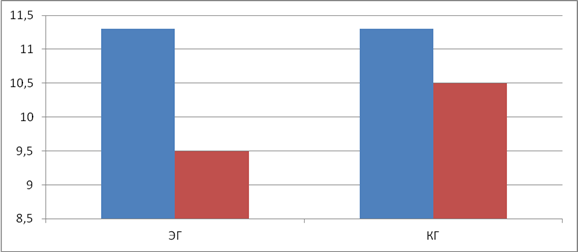

3.1. Показатели САН (самочувствие, активность, настроение) у юных гольфистов на 1-ых соревнованиях по гольфу

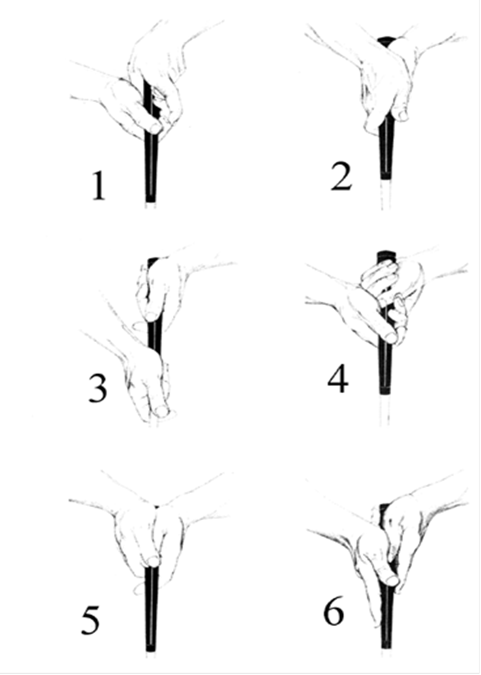

В данном разделе представлен материал по определению психологической подготовки юны гольфистов к соревнованиям по методике самочувствия, активности, настроения (САН), аутогенной тренировки (АТ) и квазистационарного потенциала мозга (КСП). Полученные результаты исследования представлены в таблицах 2,3,4; на рис.1,2,3 и в приложении№2. Протестированы гольфисты мальчики и девочки в возрасте 11-13 лет, в количестве 15 человек (8 мальчиков и 7 девочек).

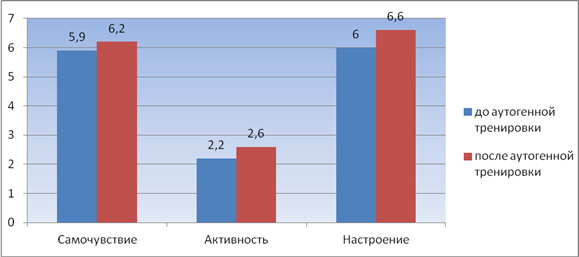

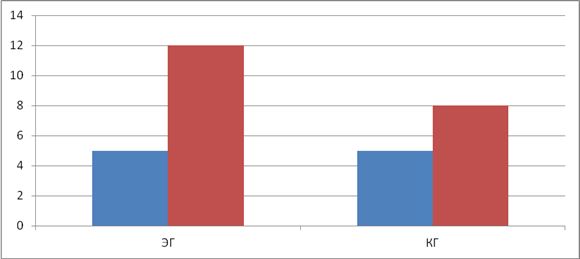

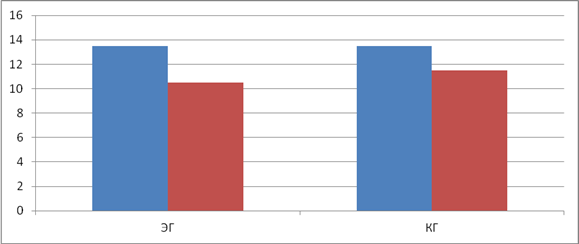

Для решения первой задачи исследования нами изучалась динамика психологического состояния по показателю САН, под воздействием АТ, внушалась формула на спокойствие и хорошего настроения. Данные представлены в табл.2., рис.1.

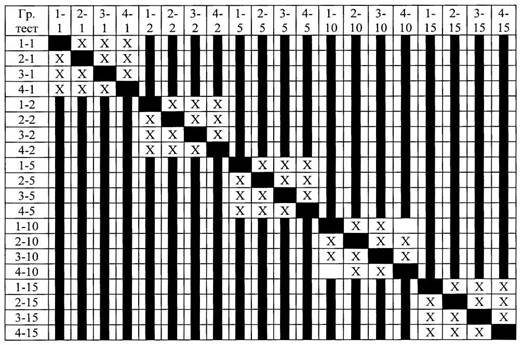

Таблица 2.

Показатели САН юных гольфистов 11-13лет (n=15), полученных на 1-ых соревнованиях по гольфу (в баллах)

|

Показатели |

До аутогенной тренировки |

После аутогенной тренировки |

р |

|

Самочувствие |

5,9 |

6,2 |

>0,05 |

|

Активность |

2,2 |

2,6 |

|

|

Настроение |

6,0 |

6,6 |

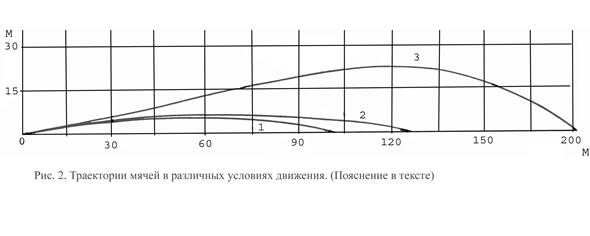

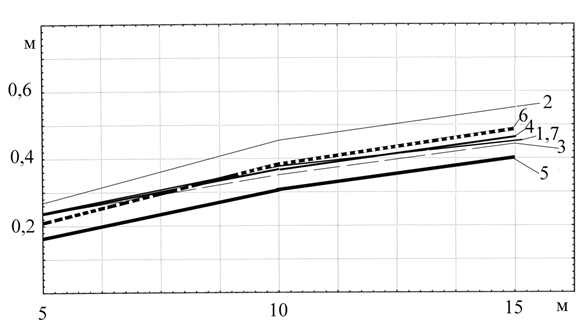

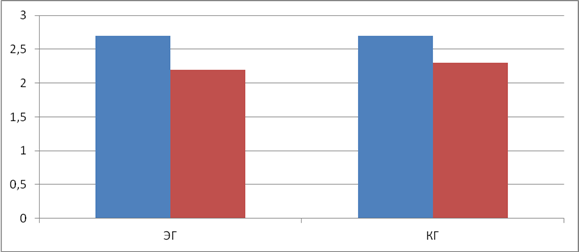

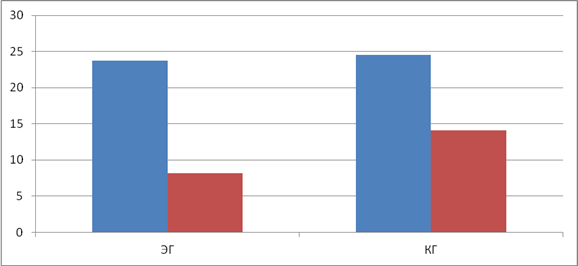

Рис.1.Показатели САН юных гольфистов 11-13лет (n=15), полученных на 1-ых соревнованиях по гольфу.

На рис. 1, представлены результаты исследования юных гольфистов перед соревнованиями по методике САН, исследования проводились в середине подготовительного периода 20апреля 2008г. Перед первыми соревнованиями до АТ у испытуемых отмечалось довольно неплохое Самочувствие относительно 7 балльной шкалы (5.9 баллов) и настроение (6.0 баллов)- по расшифровки оценочных баллов Самочувствие и Настроение оценивается позитивно, но очень низкая активность (2.2 балла), что говорит о негативновном настроении. Вероятно это связано с тем, что в начале сезона спортсмены не чувствуют физического утомления, так как тренировочные нагрузки носят втягивающий характер. Спортсмены мотивированы на работу и высокий результат, что создает повышенный эмоциональный фон. По этой же причине на наш взгляд снизились показатели Активности.

После проведения АТ мы наблюдаем улучшение Самочувствия спортсменов на 5%, Активность на 15,5%, а Настроение на 9,1%. Вероятно для спортсменов этого возраста естественен высокий уровень Самочувствия, а улучшение показателя Настроения мы объясняем тем, что была проведена АТ на внушение хорошего настроения. Это подтверждается и нашими дальнейшими исследованиями.

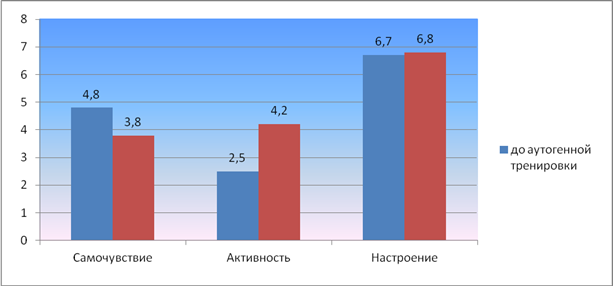

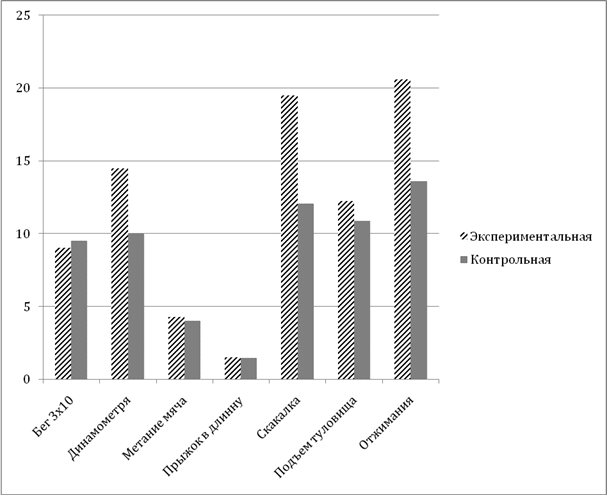

3.2. Результаты, показателей САН на 2-ых соревнованиях по гольфу.

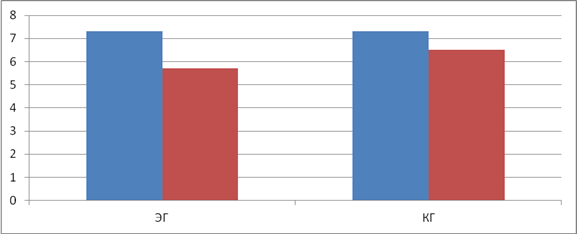

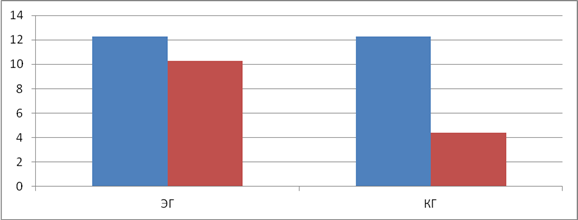

На вторых соревнованиях было проведено занятие по АТ с целью повышения состояния психической готовности и настроя на выступление в соревнованиях. Результаты исследований, проводимые в начале соревновательного периода 7июня 2008г. по методике САН

представлены в табл.3, рис.2.

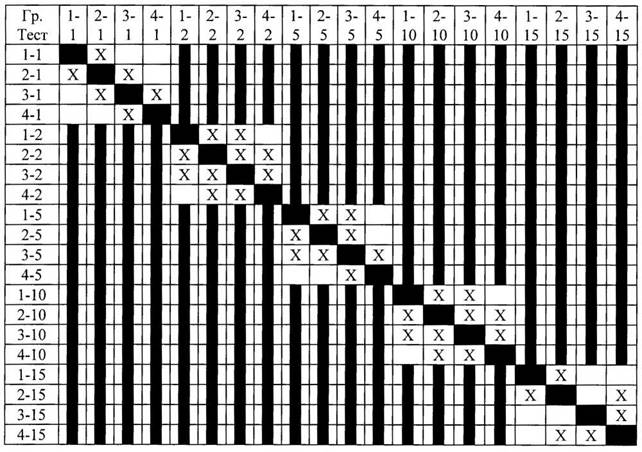

Таблица 3.

Показатели САН юных гольфистов 11-13 лет (n=15), полученных на 2-ых соревнованиях по гольфу (в баллах)

|

Показатели |

До аутогенной тренировки |

После аутогенной тренировки |

р |

|

Самочувствие |

4,8 |

3,8 |

>0,05 |

|

Активность |

2,5 |

4,2 |

|

|

Настроение |

6,7 |

6,8 |

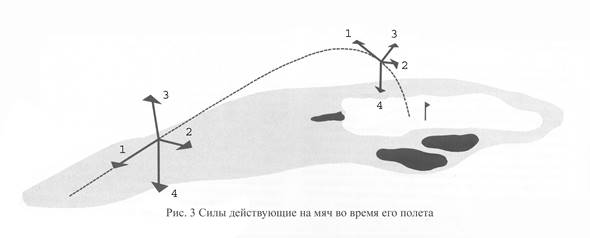

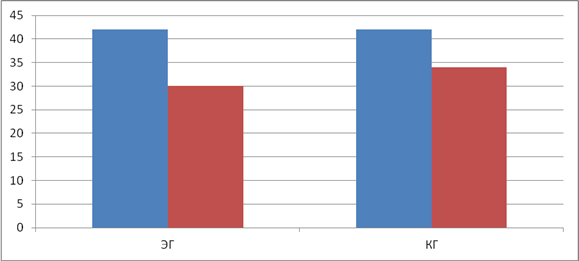

Рис.2. Показатели САН юных гольфистов 11-13лет (n=15), полученных на 2-ых контрольных соревнованиях по гольфу

На рис. 2. представлены результаты исследований, по методике САН. Установлено снижение показателей Самочувствия до АТ, по сравнению с 1-ыми соревнованиями. На первых соревнованиях Самочувствие 5,9балла, а на вторых соревнованиях Самочувствие составило 4,8 балла, по оценочным баллам говорит о ровном настроении. На наш взгляд, на снижение показателя, в данном случае повлияла физическая усталость, накопившаяся в результате тренировочных нагрузок, выполненных в процессе подготовки к соревновательному сезону. Тем не менее, под воздействием АТ на внушение абсолютной уверенности в успехе на соревнованиях удалось повысить показатели Активности и Настроения, до АТ Активность 2,5балла Настроение 6,7балла, а после АТ Активность 4,2 балла Настроение 6,8 - это произошло в результате приобретения спортсменами психологического настроя к выступлениям в соревнованиях. После проведения АТ на внушение абсолютной уверенности мы наблюдаем улучшение Активности на 40,5%, ухудшение самочувствия на 20,8% и Настроение на 1,5% .

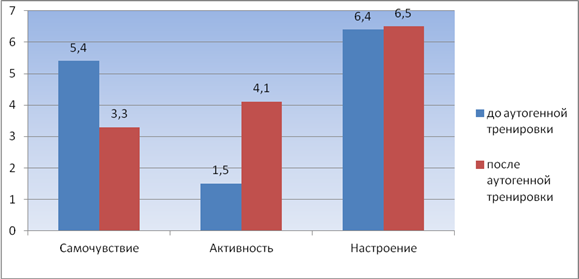

3.3. Результаты, показателей САН на 3-их соревнованиях по гольфу.

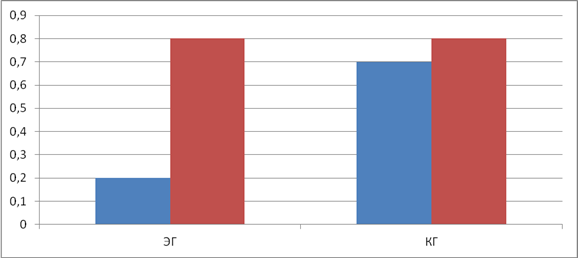

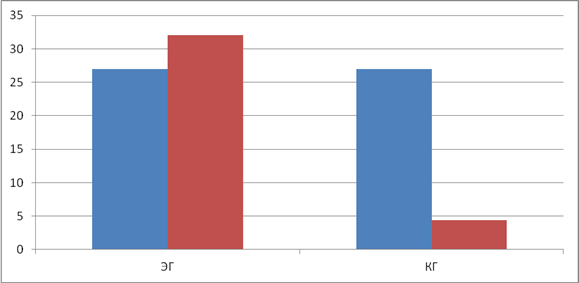

На третьих соревнованиях было проведено аналогичное занятие по АТ на внушение желания соревноваться и получение удовольствия от соревнований, с целью повышения эффективности психологической работоспособности юных гольфистов. Результаты представлены в табл.4, рис.3.

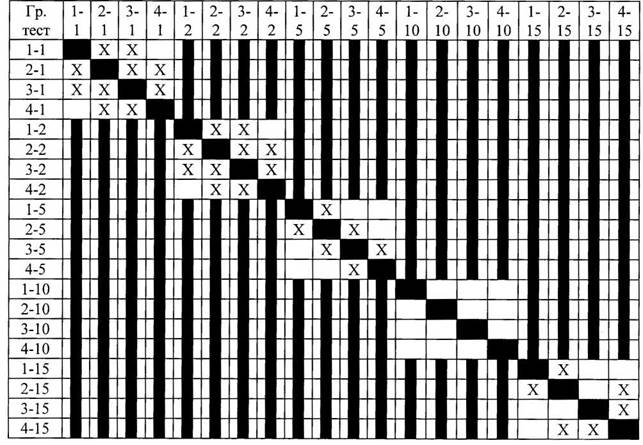

. Таблица 4

Показатели САН юных гольфистов 11-13 лет (n=15) , (в баллах)

|

Показатели |

До аутогенной тренировки |

После аутогенной тренировки |

р |

|

Самочувствие |

5,4 |

3,3 |

<0,01 |

|

Активность |

1,5 |

4,1 |

|

|

Настроение |

6,4 |

6,5 |

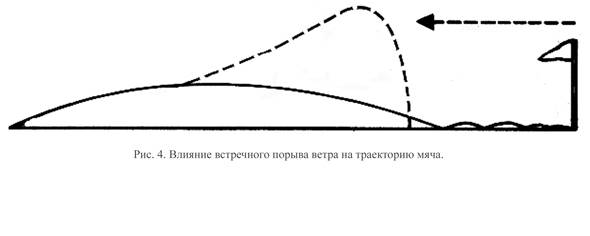

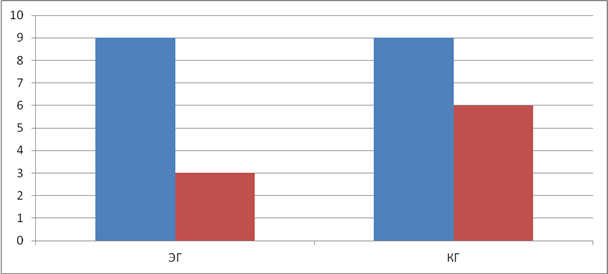

Рис.3.

Показатели САН юных гольфистов 11-13лет (n=15), полученных на 3-х соревнованиях по гольфу.

На рис. 3 представлены данные, полученные по методике САН на 3-ьих соревнованиях. Сравнивая полученные данные до АТ с предыдущими можно заметить, что показатели САН снизились. У испытуемых наблюдалась, еще более низкая Активность 1,5 балла по оценочным баллам, говорит о негативном настроении, хотя показатели Самочувствия 5,4 балла и Настроения 6,4 балла существенно не изменились. Но после проведения АТ у спортсменов, повысилась Активность, было 1,5 балла, стало 4,1балла.