Эмбриональное развитие человека

Дисциплина

ОП. 01 Анатомия и физиология человека

Дисциплина

ОП. 01 Анатомия и физиология человека

Специальность 31.02.01 Лечебное дело

Прогенез – это период развития и созревания половых клеток – яйцеклеток и сперматозоидов.

|

|

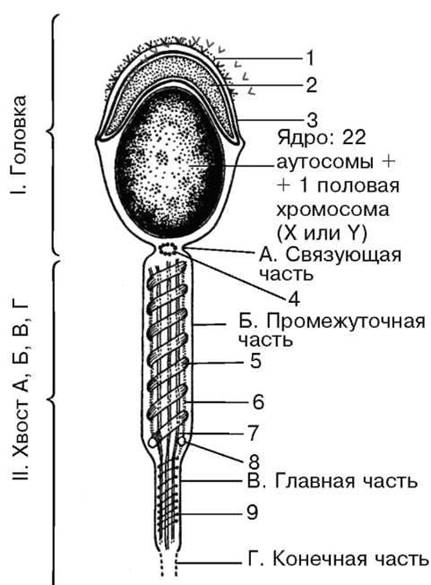

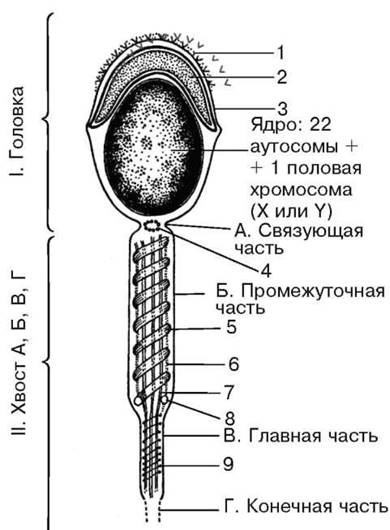

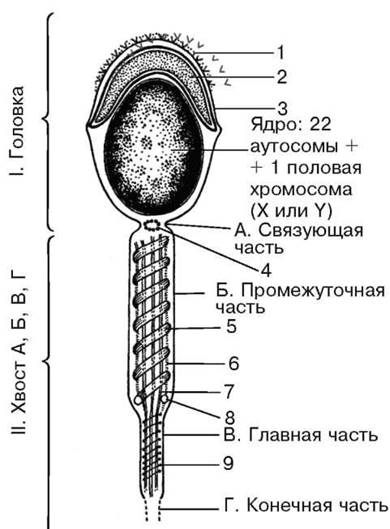

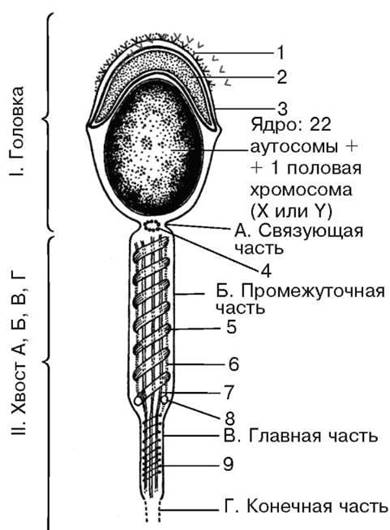

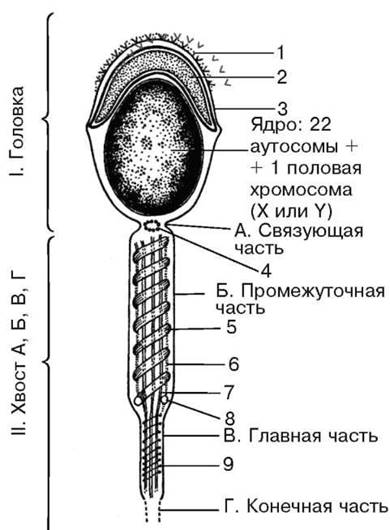

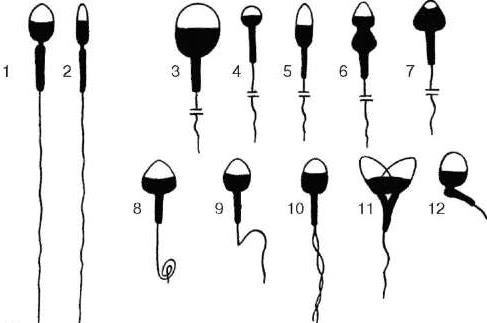

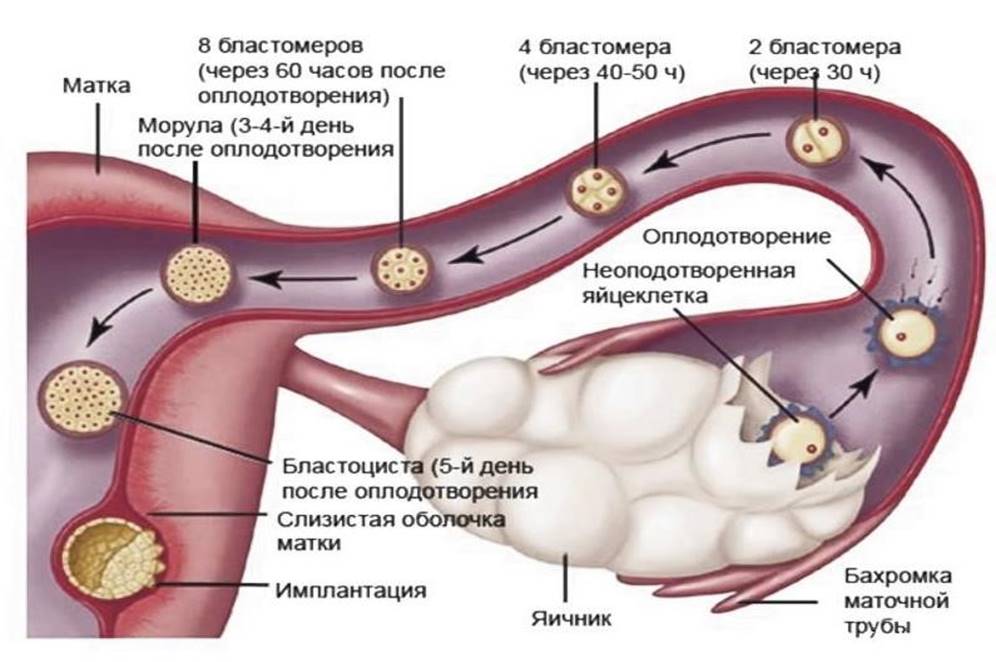

Строение сперматозоида

I – головка; II – хвост. 1 – рецептор;

I – головка; II – хвост. 1 – рецептор;

2 – акросома; 3 – «чехлик»;

4 – проксимальная центриоль;

5 – митохондрия;

6 – слой упругих фибрилл;

7 – аксонема;

8 – терминальное кольцо;

9 – циркулярные фибриллы

Сперматозоидыобразуются в течение всего активного полового периода в больших количествах.

Подвижность сперматозоидов обусловлена наличием жгутиков. Скорость движения сперматозоидов равна 30-50 мкм/с. Движению способствуют хемотаксис (движение к химическому раздражителю или от него) и реотаксис (движение против тока жидкости). Через 30 – 60 мин после полового акта сперматозоиды обнаруживаются в полости матки, а через 1,5-2 ч – в дистальной (ампулярной) части маточной трубы, где происходят их встреча с яйцеклеткой и оплодотворение.

Спермии сохраняют оплодотворяющую способность до 2 сут.

Сперматозоиды (спермии) длиной около 70 мкм,

имеют головку и хвост.

Сперматозоиды (спермии) длиной около 70 мкм,

имеют головку и хвост.

Плазмолемма сперматозоида в области головки содержит рецептор, с помощью которого происходит взаимодействие с яйцеклеткой.

Головка сперматозоида включает небольшое

плотное ядро с гаплоидным набором хромосом. Передняя половина ядра покрыта

плоским мешочком, составляющим чехлик сперматозоида.

Головка сперматозоида включает небольшое

плотное ядро с гаплоидным набором хромосом. Передняя половина ядра покрыта

плоским мешочком, составляющим чехлик сперматозоида.

В нем располагается акросома (от греч. асrоn верхушка, soma - тело), содержит набор ферментов (гиалуронидаза и протеазы), способным растворять при оплодотворении оболочки, покрывающие яйцеклетку.

В

ядре содержится 23 хромосомы, одна из которых является половой (X или Y),

остальные – аутосомами.

В

ядре содержится 23 хромосомы, одна из которых является половой (X или Y),

остальные – аутосомами.

В 50 % сперматозоидов содержится Х-хромосома, в 50 % - Y-хромосома.

Масса Х-хромосомы несколько больше массы Yхромосомы, поэтому, сперматозоиды, содержащие Ххромосому, менее подвижны, чем сперматозоиды, содержащие Y-хромосому.

За

головкой имеется кольцевидное сужение, переходящее в хвостовой отдел.

За

головкой имеется кольцевидное сужение, переходящее в хвостовой отдел.

Хвостовой отдел сперматозоида состоит из связующей, промежуточной, главной и терминальной частей. В связующей части (шейке) располагаются центриоли.

Начинается осевая нить (axonema), продолжающаяся в других частях.

Факторы, влияющих на скорость движения спермиев – температура, рН среды.

В

кислой среде сперматозоиды быстро утрачивают способность к движению и

оплодотворению. Движения хвоста бичеобразные, что обусловлено

последовательным сокращением микротрубочек.

В

кислой среде сперматозоиды быстро утрачивают способность к движению и

оплодотворению. Движения хвоста бичеобразные, что обусловлено

последовательным сокращением микротрубочек.

В клинической практике при исследовании спермы проводят подсчет различных форм сперматозоидов, подсчитывая их процентное содержание (спермиограмма).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),

нормальными характеристиками спермы человека являются следующие показатели:

концентрация сперматозоидов – 20-200 млн/мл, содержание в эякуляте более 60 %

нормальных форм.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),

нормальными характеристиками спермы человека являются следующие показатели:

концентрация сперматозоидов – 20-200 млн/мл, содержание в эякуляте более 60 %

нормальных форм.

В эякуляте здоровых мужчин преобладают типичные сперматозоиды.

Количество различных видов атипичных сперматозоидов не должно превышать 30 %.

Встречаются незрелые формы половых клеток – сперматиды, сперматоциты (до 2 %), а также соматические клетки – эпителиоциты, лейкоциты.

Живых клеток должно быть 75 % и более, а активно подвижных – 50 % и более. Установленные нормативные параметры необходимы для определения различных формах мужского бесплодия.

Яйцеклетки, или овоциты (от лат. ovum - яйцо),

За

детородный период образуются около 400 яйцеклеток.

За

детородный период образуются около 400 яйцеклеток.

Выход овоцита из яичника называется овуляцией.

Яйцеклетка имеет шаровидную форму, не обладает способностью самостоятельно передвигаться.

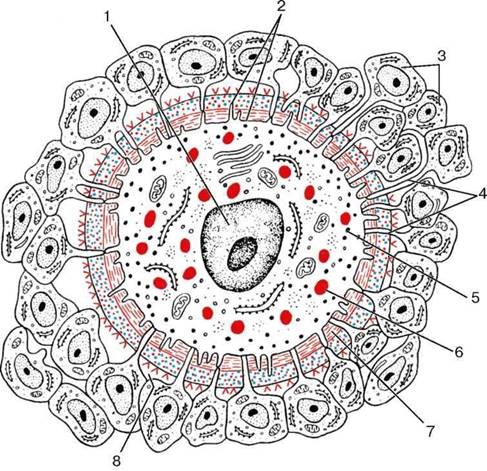

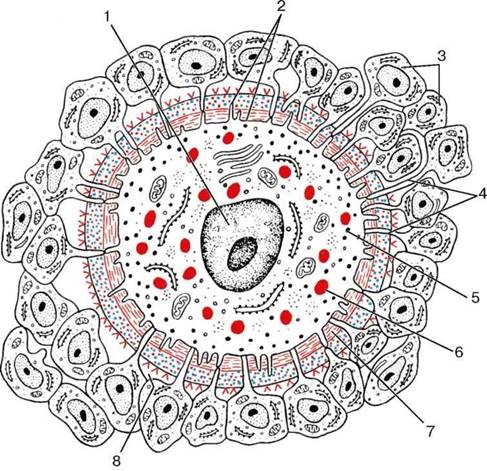

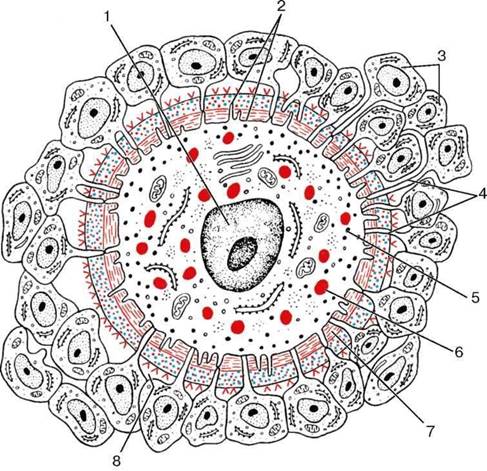

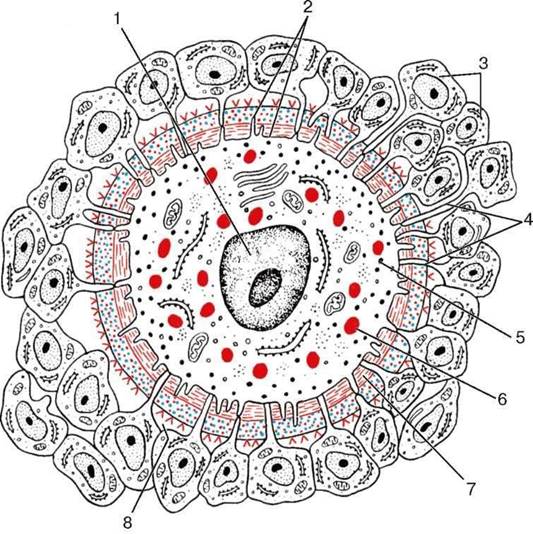

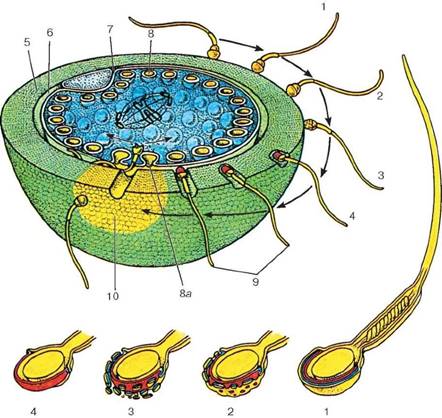

Строение яйцеклетки

Классификация

яйцеклеток основывается на признаках наличия, количества и распределения желтка.

Классификация

яйцеклеток основывается на признаках наличия, количества и распределения желтка.

Различают безжелтковые, маложелтковые, среднежелтковые, многожелтковые яйцеклетки.

У человека наличие малого количества желтка в яйцеклетке обусловлено развитием зародыша в организме матери.

Диаметр

около 130 мкм. К плазмолемме прилежат прозрачная (блестящая) зона и слой

фолликулярных эпителиоцитов (венец).

Диаметр

около 130 мкм. К плазмолемме прилежат прозрачная (блестящая) зона и слой

фолликулярных эпителиоцитов (венец).

Ядро женской половой клетки имеет гаплоидный набор хромосом с X-половой хромосомой, хорошо выраженное ядрышко, где происходят интенсивные процессы синтеза РНК.

Строение яйцеклетки

1  - ядро;

- ядро;

2 - плазмолемма;

3 - фолликулярный эпителий;

4 - лучистый венец;

5 - кортикальные гранулы;

6 - желточные включения;

7 - прозрачная зона;

8 - рецептор Zp3

Эмбриология (от греч. embryon - зародыш, logos - учение) - наука о закономерностях развития зародыша.

Эмбриогенез человека включает стадии:

I – оплодотворение и образование зиготы;

II – дробление и образование бластулы (бластоцисты);

III – гаструляция - образование зародышевых листков и комплекса осевых органов;

IV – гистогенез и органогенез зародышевых и внезародышевых

органов;

V – системогенез.

Внутриутробное развитие человека продолжается в среднем 280 сут (10 лунных месяцев).

Принято выделять три периода: начальный (1-я нед), зародышевый (2-8-я нед), плодный (с 9-й нед развития до рождения ребенка).

К концу зародышевого периода завершается закладка основных эмбриональных зачатков тканей и органов.

|

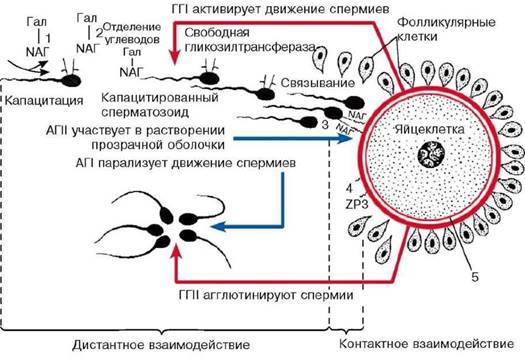

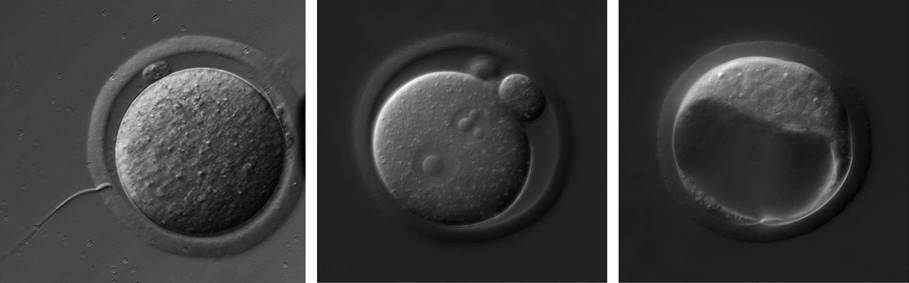

В процессе оплодотворения различают три фазы:

1) дистантное взаимодействие и сближение гамет;

2) контактное взаимодействие и активизация яйцеклетки;

3) проникновение сперматозоида в яйцеклетку и последующее слияние

– сингамия.

Первая фаза оплодотворения – дистантное взаимодействие

Обеспечивается хемотаксисом.

Важную роль играют гамоны – химические вещества, вырабатываемые половыми клетками. Например, пептиды яйцеклетки, способствующие привлечению сперматозоидов.

Сразу после эякуляции спермии не способны к проникновению в яйцеклетку до тех пор, пока не произойдет капацитация – приобретение спермиями оплодотворяющей способности под действием секрета женских половых путей, которое длится 7 ч. В процессе капацитации с плазмолеммы спермия в области акросомы удаляются гликопротеины и протеины семенной плазмы.

В

механизме капацитации большое значение принадлежит гормональным факторам – прогестерону

(гормон желтого тела), активизирующему секрецию железистых клеток маточных

труб.

В

механизме капацитации большое значение принадлежит гормональным факторам – прогестерону

(гормон желтого тела), активизирующему секрецию железистых клеток маточных

труб.

Вторая фаза оплодотворения – контактное взаимодействие

Многочисленные

спермии приближаются к яйцеклетке и вступают в контакт с ее оболочкой.

Яйцеклетка начинает совершать вращательные движения вокруг своей оси со

скоростью 4 оборота в минуту. Эти движения обусловлены биением хвостов

сперматозоидов и продолжаются около 12 ч.

Многочисленные

спермии приближаются к яйцеклетке и вступают в контакт с ее оболочкой.

Яйцеклетка начинает совершать вращательные движения вокруг своей оси со

скоростью 4 оборота в минуту. Эти движения обусловлены биением хвостов

сперматозоидов и продолжаются около 12 ч.

Прозрачная зона яйцеклетки оказывается в

непосредственном контакте с акросомальными ферментами. Ферменты разрушают ее,

спермий проходит через прозрачную зону и «узнает» рецептор женской половой

клетки. Плазматические мембраны в месте контакта половых клеток сливаются, и

происходит плазмогамия – объединение цитоплазм

Прозрачная зона яйцеклетки оказывается в

непосредственном контакте с акросомальными ферментами. Ферменты разрушают ее,

спермий проходит через прозрачную зону и «узнает» рецептор женской половой

клетки. Плазматические мембраны в месте контакта половых клеток сливаются, и

происходит плазмогамия – объединение цитоплазм

обеих гамет.

У млекопитающих при оплодотворении в яйцеклетку проникает лишь

один сперматозоид. Такое явление называется моноспермией.

В овоплазму проникают головка и промежуточная часть хвоста. После вхождения сперматозоида в яйцеклетку на периферии овоплазмы происходит уплотнение ее (зонная реакция) и образуется оболочка оплодотворения.

Третья фаза оплодотворения – сингамия

Продолжается

у млекопитающих около 12 ч, образуется зигота – одноклеточный зародыш

Продолжается

у млекопитающих около 12 ч, образуется зигота – одноклеточный зародыш

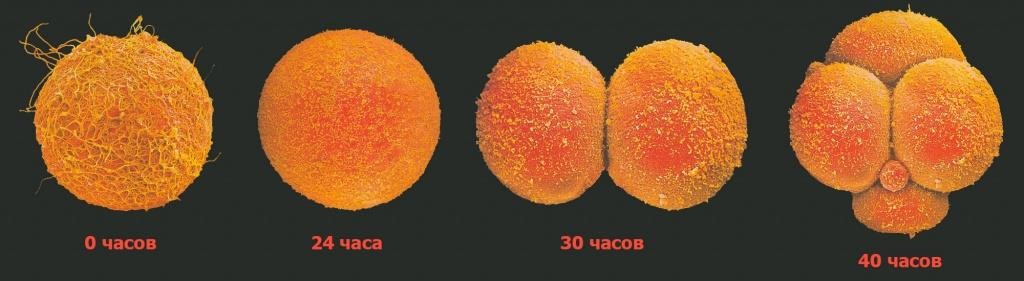

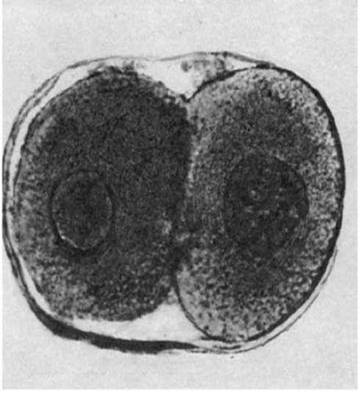

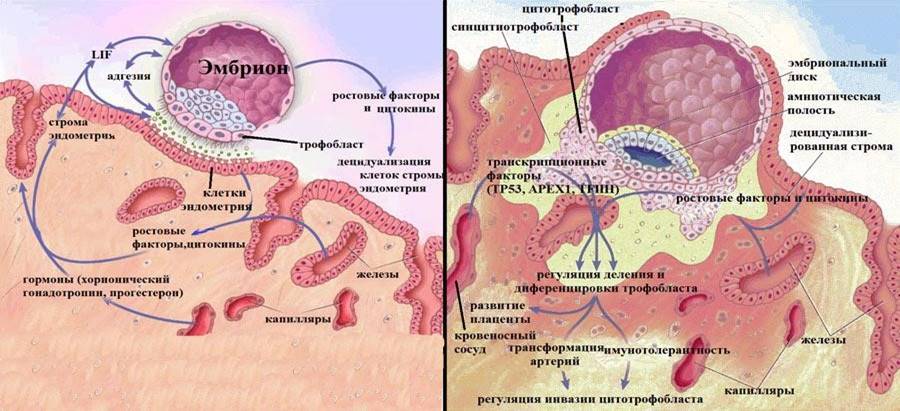

Дробление

–

последовательное деление зиготы на клетки (бластомеры) без роста дочерних

клеток до размеров материнской. Образующиеся бластомеры остаются объединенными

в единый организм зародыша.

Дробление

–

последовательное деление зиготы на клетки (бластомеры) без роста дочерних

клеток до размеров материнской. Образующиеся бластомеры остаются объединенными

в единый организм зародыша.

Дробление зиготы человека начинается к концу первых суток и характеризуется как полное неравномерное асинхронное. В течение первых суток оно происходит медленно. Первое дробление (деление) зиготы завершается через 30 ч.

Начиная

с 3 суток, дробление идет быстрее, на 4-е сутки зародыш состоит из 7-12

бластомеров. через 50 – 60 ч – морула на 3 - 4-е сутки начинается

формирование бластоцисты – полого пузырька, заполненного

жидкостью.

Начиная

с 3 суток, дробление идет быстрее, на 4-е сутки зародыш состоит из 7-12

бластомеров. через 50 – 60 ч – морула на 3 - 4-е сутки начинается

формирование бластоцисты – полого пузырька, заполненного

жидкостью.

Бластоциста в течение 3 сут перемещается по маточной трубе к матке и через 4 сут попадает в полость матки.

Бластоциста

увеличивается в размере благодаря росту числа бластомеров – клеток эмбриобласта

и трофобласта.

Трофобласт

первые

2 нед развития обеспечивает питание зародыша за счет продуктов распада

материнских тканей (гистиотрофный тип питания).

Трофобласт

первые

2 нед развития обеспечивает питание зародыша за счет продуктов распада

материнских тканей (гистиотрофный тип питания).

Эмбриобласт располагается в виде узелка зародышевых клеток («зародышевый узелок»), который прикрепляется изнутри к трофобласту на одном из полюсов бластоцисты.

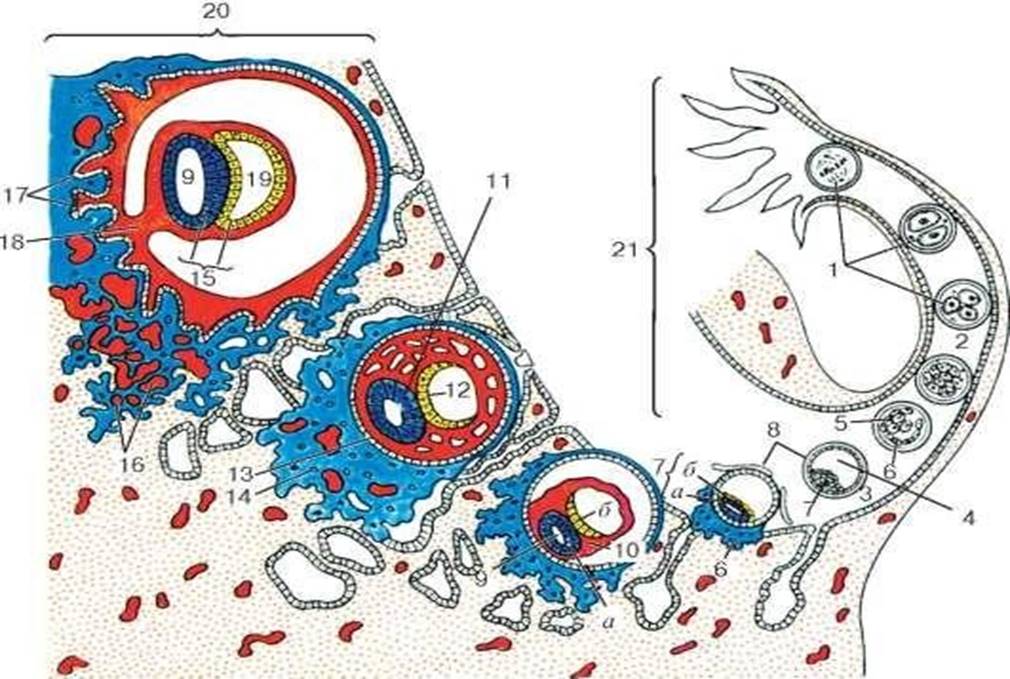

Имплантация (лат. implantatio - врастание, укоренение) - внедрение зародыша в слизистую оболочку матки.

Различают две стадии имплантации: адгезию (прилипание) и инвазию (погружение).

Имплантация продолжается около 40 ч.

Одновременно

с имплантацией начинается гаструляция (образование зародышевых листков).

Одновременно

с имплантацией начинается гаструляция (образование зародышевых листков).

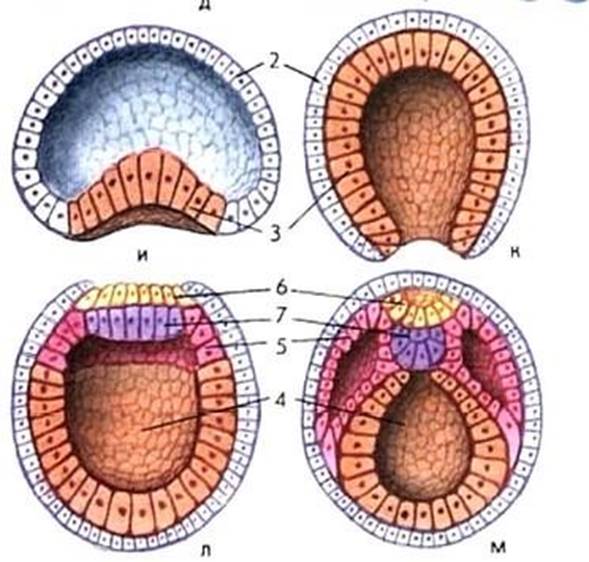

Гаструляция – сложный процесс морфогенетических изменений, сопровождающийся ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки: наружный (эктодерма), средний (мезодерма) и внутренний (энтодерма) – источники развития комплекса осевых органов и эмбриональных зачатков тканей.

Протекает в две стадии.

Первая стадия (деламинация) приходится на 7-е сут, а вторая стадия (иммиграция) - на 14-15-е сут внутриутробного развития.

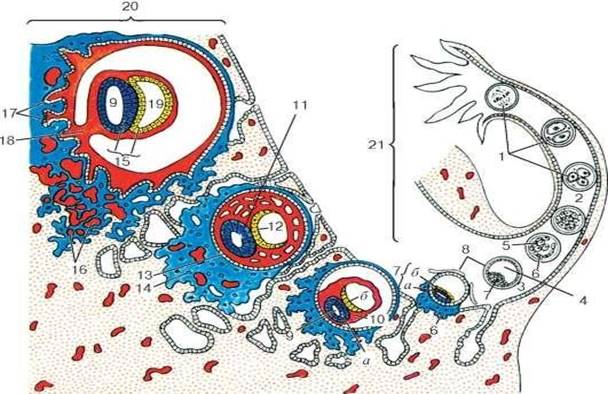

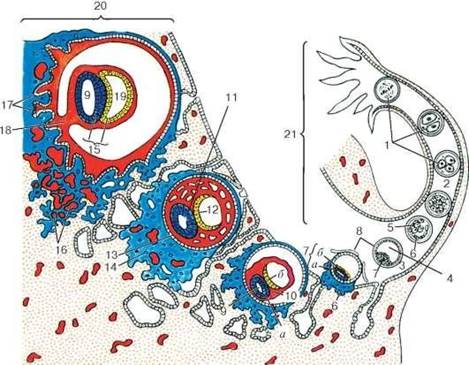

Зародыш человека на стадии образования туловищной складки и внезародышевых органов

1

– симпластотрофобласт;

– симпластотрофобласт;

2 – цитотрофобласт;

3 – внезародышевая мезенхима;

4 – место амниотической ножки;

5 – первичная кишка;

6 – полость амниона;

7 – эктодерма амниона;

8 – внезародышевая мезенхима амниона;

9 – полость желточного пузырька;

10 – энтодерма желточного пузырька;

11 – внезародышевая мезенхима желточного пузырька; 12 – аллантоис.

![]() Внезародышевые

органы, развивающиеся в процессе эмбриогенеза вне тела зародыша, выполняют

многообразные функции, обеспечивающие рост и развитие самого зародыша.

Некоторые из этих органов, окружающих зародыш, называют также зародышевыми

оболочками. К этим органам

Внезародышевые

органы, развивающиеся в процессе эмбриогенеза вне тела зародыша, выполняют

многообразные функции, обеспечивающие рост и развитие самого зародыша.

Некоторые из этих органов, окружающих зародыш, называют также зародышевыми

оболочками. К этим органам

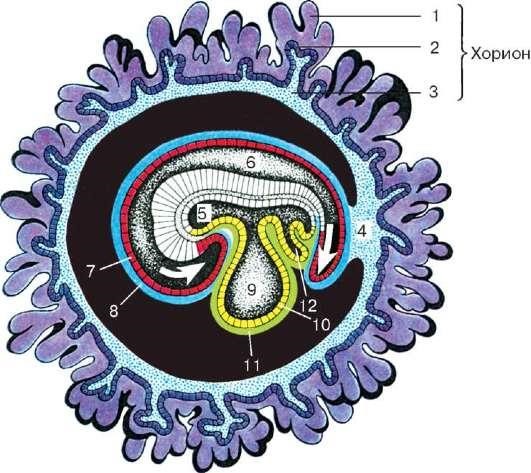

относятся амнион, желточный мешок, аллантоис, хорион, плацента.

Амнион– временный орган, обеспечивающий водную среду для развития зародыша. Стенка амниотического пузырька состоит из клеток внезародышевой эктодермы и из внезародышевой мезенхимы, формирует его соединительную ткань.

Амниотическая оболочка образует стенку резервуара, заполненного амниотической жидкостью, в которой находится плод.

Основная функция амниотической оболочки – выработка околоплодных вод, обеспечивающих среду для развивающегося организма и предохраняющих его от

механического повреждения. Эпителий амниона не только выделяет околоплодные воды, но и принимает участие в обратном всасывании их.

1 – амнион

2 – хорион

3 – формирующаяся плацента

4 – пуповина

![]() Наиболее

древний в эволюции внезародышевый орган, возникший как орган, депонирующий

питательные вещества (желток), необходимые для развития зародыша. У человека

это рудиментарное образование (желточный пузырек). Он образован внезародышевой

энтодермой и внезародышевой мезодермой (мезенхимой). Появившись на 2-й нед

развития у человека (функционирует до 8 нед.).

Наиболее

древний в эволюции внезародышевый орган, возникший как орган, депонирующий

питательные вещества (желток), необходимые для развития зародыша. У человека

это рудиментарное образование (желточный пузырек). Он образован внезародышевой

энтодермой и внезародышевой мезодермой (мезенхимой). Появившись на 2-й нед

развития у человека (функционирует до 8 нед.).

![]() – это упругий тяж, соединяющий зародыш

(плод) с плацентой. Он покрыт амниотической оболочкой, окружающей слизистую соединительную

ткань с кровеносными сосудами (две пупочные артерии и одна вена) и рудиментами

желточного пузырька и аллантоиса (обеспечивает питание и дыхание зародыша, по

нему к хориону растут сосуды, располагающиеся в пупочном канатике).

– это упругий тяж, соединяющий зародыш

(плод) с плацентой. Он покрыт амниотической оболочкой, окружающей слизистую соединительную

ткань с кровеносными сосудами (две пупочные артерии и одна вена) и рудиментами

желточного пузырька и аллантоиса (обеспечивает питание и дыхание зародыша, по

нему к хориону растут сосуды, располагающиеся в пупочном канатике).

![]() Слизистая

соединительная ткань, получившая название «вартонова студня», обеспечивает

упругость канатика, предохраняет пупочные сосуды от сжатия, обеспечивая тем

самым непрерывное снабжение эмбриона питательными веществами, кислородом.

Наряду с этим она препятствует проникновению вредоносных агентов из плаценты к

эмбриону внесосудистым путем и таким образом выполняет защитную функцию.

Слизистая

соединительная ткань, получившая название «вартонова студня», обеспечивает

упругость канатика, предохраняет пупочные сосуды от сжатия, обеспечивая тем

самым непрерывное снабжение эмбриона питательными веществами, кислородом.

Наряду с этим она препятствует проникновению вредоносных агентов из плаценты к

эмбриону внесосудистым путем и таким образом выполняет защитную функцию.

![]() В начале 3-й нед в ворсинки хориона врастают кровеносные

капилляры и формируются третичные ворсинки. Это совпадает с началом

гематотрофного питания зародыша.

В начале 3-й нед в ворсинки хориона врастают кровеносные

капилляры и формируются третичные ворсинки. Это совпадает с началом

гематотрофного питания зародыша.

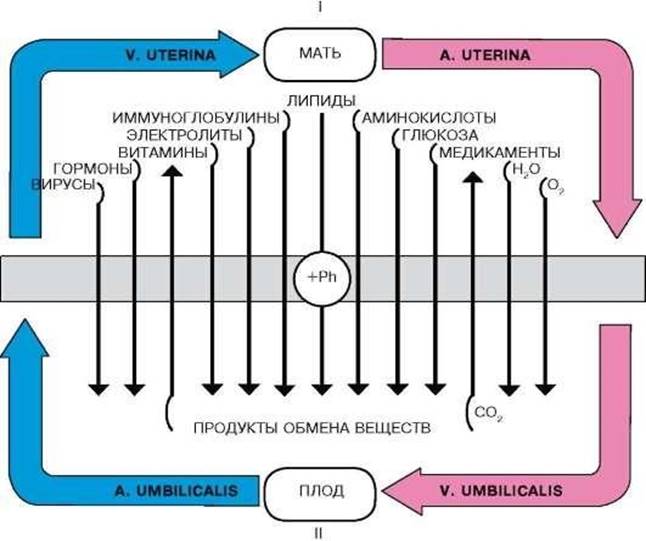

Это важный временный орган, обеспечивающий связь плода с материнским организмом. Вместе с тем плацента создает барьер между кровью матери и плода.

![]() Плацента состоит из двух частей: зародышевой (плодной),

и материнской. Плодная часть представлена ветвистым хорионом

и приросшей к хориону изнутри амниотической оболочкой, а материнская –

видоизмененной слизистой оболочкой матки, отторгающейся при родах.

Плацента состоит из двух частей: зародышевой (плодной),

и материнской. Плодная часть представлена ветвистым хорионом

и приросшей к хориону изнутри амниотической оболочкой, а материнская –

видоизмененной слизистой оболочкой матки, отторгающейся при родах.

Развитие

плаценты начинается на 3-й нед, когда во вторичные ворсины начинают врастать

сосуды и образовываться третичные ворсины, и заканчивается к концу 3-го мес (12

-16 нед) беременности.

1) дыхательная;

2) транспорт питательных веществ; воды; электролитов и иммуноглобулинов;

3) выделительная;

4) эндокринная;

5) участие в регуляции сокращения миометрия.

Плацентарный лактоген обладает активностью пролактина и лютеотропного гормона гипофиза. Он поддерживает стероидогенез в желтом теле яичника в первые 3 мес беременности, а также принимает участие в метаболизме углеводов и белков. Концентрация его в крови матери прогрессивно нарастает на 3-4-м мес беременности и в дальнейшем продолжает увеличиваться, достигая максимума к 9му мес. Этот гормон совместно с пролактином гипофиза матери и плода играет определенную роль в продукции легочного сурфактанта и фетоплацентарной осморегуляции.

В ходе онтогенеза, особенно эмбриогенеза, отмечаются периоды более высокой чувствительности развивающихся половых клеток (в период прогенеза) и зародыша (в период эмбриогенеза). Впервые на это обратил внимание австралийский врач Норман Грегг (1944). Российский эмбриолог П. Г. Светлов (1960) сформулировал теорию критических периодов развития и проверил ее экспериментально. Сущность этой теории заключается в утверждении общего положения, что каждый этап развития зародыша в целом и его отдельных органов начинается относительно коротким периодом качественно новой перестройки, сопровождающейся детерминацией, пролиферацией и дифференцировкой клеток. В это время эмбрион наиболее восприимчив к повреждающим воздействиям различной природы (рентгеновское облучение, лекарственные средства и др.).

Повреждающими экзогенными факторами в критические периоды могут быть химические вещества, в том числе многие лекарственные, ионизирующее облучение (например, рентгеновское в диагностических дозах), гипоксия, голодание, наркотики, никотин, вирусы и др.

Химические вещества и лекарственные препараты, проникающие через

плацентарный барьер, особенно опасны для зародыша в первые 3 мес беременности, так как они не метаболизируются и накапливаются в повышенных концентрациях в его тканях и органах. Наркотики нарушают развитие головного мозга. Голодание, вирусы вызывают пороки развития и даже внутриутробную гибель.

1) развитие половых клеток - овогенез и сперматогенез;

2) оплодотворение;

3) имплантация (7-8-е сут эмбриогенеза);

4) развитие осевых зачатков органов и формирование плаценты (3-8-я нед развития);

5) стадия усиленного роста головного мозга (15-20-я нед);

6) формирование основных функциональных систем организма и дифференцировка полового аппарата (20-24-я нед);

7) рождение;

8) период новорожденности (до 1 года); 9) половое созревание (11-16 лет).

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.