24.09.2021

Физика

Тема: «Генераторы и трансформаторы»

Рекомендации по изучению:

1. По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c просмотреть видео-урок

2. По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU&list=PLvtJKssE5NrjIkFiAsGgscanZynuYq49C&index=14 просмотреть видео-урок

3. Ознакомиться и законспектировать

На одном из прошлых уроков мы с вами знакомились с переменным электрическим током и его свойствами. Мы узнали, что основная часть электроэнергии в мире вырабатывается с помощью электромеханических индукционных генераторов переменного тока, создающими синусоидальное напряжение.

Индукционным генератором переменного тока называется устройство, предназначенное для преобразования механической энергии в энергию переменного тока.

Напомним, что основными частями индукционного генератора переменного тока являются:

индуктор — это постоянный магнит или электромагнит, который создаёт магнитное поле;

якорь — это обмотка, в которой индуцируется переменная ЭДС;

и колле́ктор — контактные кольца и скользящие по ним контактные пластины (щётки), с помощью которых ток снимается или подводится к вращающимся частям.

Вращающаяся часть индукционного генератора называется ротором, а неподвижная — статором.

Как вы знаете, электрический ток вырабатывается на различного рода электростанциях. А выработанная на них электроэнергия передаётся потребителю с помощью линий электропередач (сокращённо ЛЭП). Вроде бы всё просто, но тут есть несколько нюансов. Дело в том, что потребители электричества есть повсюду. А вот производится она в сравнительно немногих местах и, как правило, близко к источникам топливо- и гидроресурсов. Помимо этого электроэнергию невозможно законсервировать в огромных масштабах, поэтому она должна быть потреблена сразу же после получения. Поэтому существует необходимость в передаче электроэнергии на большие расстояния. Однако при передаче электроэнергии неизбежны потери энергии, так как ток, проходя по проводам линии, нагревает их. Энергия тока, идущая на нагревание проводов линии передачи, является потерянной энергией.

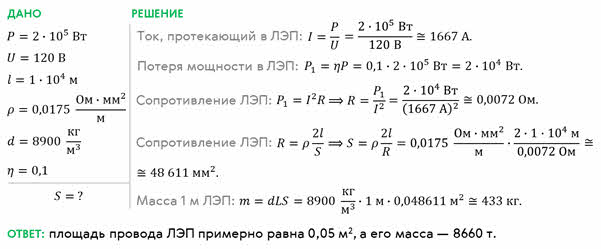

Чтобы передача электрической энергии была экономически выгодной, необходимо потери на нагревание проводов сделать возможно малыми. Но как это осуществить? Закон Джоуля — Ленца указывает на два различных пути решения этой проблемы. Один путь — уменьшить сопротивление проводов линии передачи. Это можно сделать, взяв провода с большим сечением. Выясним на примере осуществимо ли это практически.

Пусть на электростанции установлен генератор постоянного тока мощностью 200 кВт, создающий напряжение 120 В. Требуется передать вырабатываемую генератором энергию на расстояние 10 км от станции. Какого сечения нужно взять медные провода, чтобы потери в линии передачи не превышали 10 % от передаваемой мощности?

Практически это значит, что такой способ передачи энергии невозможен.

Другой путь, ведущий к уменьшению потерь энергии в линии передачи, заключается в уменьшении тока в линии передачи. Но при данной мощности уменьшение тока возможно лишь при увеличении напряжения. Пусть теперь та же мощность в 200 кВт передаётся при напряжении 12 кВ. Тогда сила тока в линии электропередач составит примерно 16,67 А (то есть в сто раз меньше, чем в предыдущем случае). Так как величина тока уменьшилась в сто раз, то при тех же потерях мощности в ЛЭП сопротивление линии передачи увеличится в 1002 раз, то есть в 10 000. А вот сечение проводов в 10 000 раз уменьшиться и станет равным 4,86 мм2. Значит и вес меди, идущей на изготовление провода, уменьшится в те же 10 000 раз. Следовательно, передача энергии станет практически возможной.

Таким образом, при передаче электроэнергии на большие расстояния необходимо пользоваться высоким напряжением. При этом чем длиннее линия передачи, тем более высокое напряжение в ней используется/

Поэтому при передаче энергии на большие расстояния приходится повышать напряжение тока, получаемого от генераторов, что осуществляется при помощи трансформаторов.

Трансформатор — это устройство, служащее для преобразования силы и напряжения переменного тока при неизменной частоте.

Днём рождения трансформатора переменного тока считается 30 ноября 1876 года — это дата получения патента Павлом Николаевичем Яблочковым на устройство, предназначенное для питания изобретённых им же электрических свечей — нового в то время источника света.

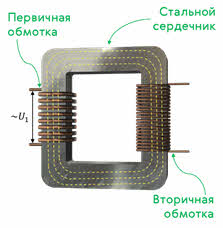

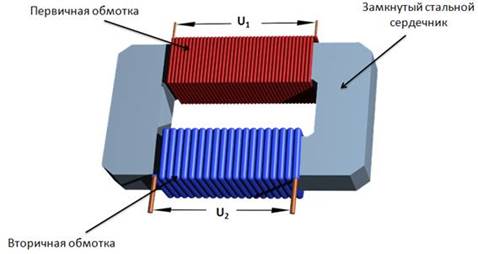

В основе работы любого трансформатора лежит явление электромагнитной индукции. Рассмотрим схему простейшего трансформатора. Итак, он состоит из двух изолированных катушек (обмоток) с разным числом витков в них. Обмотки находятся на сердечнике, который состоит из отдельных стальных пластин, собранных в замкнутую раму той или иной формы.

Приложим к концам левой обмотки, которую мы будем называть первичной, переменное напряжение (от сети или генератора). По обмотке пойдёт переменный ток, который намагнитит сталь сердечника, создав в нём переменный магнитный поток. По мере нарастания тока будет расти и магнитный поток в сердечнике, изменение которого возбудит в витках катушки ЭДС самоиндукции, мгновенное значение которой равно первой производной магнитного потока через поверхность, ограниченную одним витком, по времени:

![]()

Переменный магнитный поток, возникающий в сердечнике трансформатора, пронизывает и витки вторичной обмотки, возбуждая в каждом из них такую же по величине ЭДС индукции, что и в каждом витке первичной обмотки.

Если первичная обмотка имеет N1 витков, а вторичная — N2 витков, то в обмотках индуцируются (без учёта потерь на рассеивание магнитного потока) соответственно электродвижущие силы «ЭДС один» и «ЭДС два»:

![]()

Разделив почленно первое уравнение на второе, получим, что возникающие в катушках ЭДС индукции (самоиндукции) пропорциональны числу витков в них:

Обычно активное сопротивление обмоток катушек очень мало и им часто пренебрегают. Поэтому приложенное к концам первичной обмотки напряжение можно считать примерно равным возникающей в ней ЭДС самоиндукции, взятой с обратным знаком:

![]()

Если цепь вторичной обмотки трансформатора разомкнута (это так называемый холостой ход трансформатора), то тока в ней нет, и напряжение на зажимах вторичной обмотки, равно индуцированной в ней ЭДС взятой с обратным знаком:

![]()

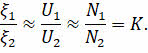

Мгновенные значения обеих ЭДС изменяются синфазно (то есть одновременно достигают максимумов и минимумов). Поэтому их значения можно заменить отношением действующих значений ЭДС или, учитывая предыдущие равенства, отношением действующих значений напряжений:

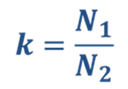

Величину К, равную отношению числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной обмотке, называют коэффициентом трансформации.

В том случае, когда нужно повысить напряжение, вторичная обмотка устраивается с большим числом витков (это повышающий трансформатор):

В случае же, когда надо понизить напряжение, вторичная обмотка трансформатора берётся с меньшим числом витков (это понижающий трансформатор):

Пока вторичная обмотка разомкнута, трансформатор работает вхолостую. При холостом ходе он потребляет небольшую энергию, так как ток, намагничивающий стальной сердечник вследствие большой индуктивности катушки, очень мал. Передача энергии из первичной цепи во вторичную при холостом ходе отсутствует.

Нагрузим наш трансформатор, замкнув через нагрузку цепь его вторичной обмотки (это так называемый рабочий ход трансформатора). В этом случае происходит непрерывная передача энергии из первичной обмотки трансформатора в его вторичную обмотку. При этом мощность, выделяемая в первичной цепи и выделяемая на нагрузке, будут определяться уравнениями, представленными на экране:

![]()

Напомним, что здесь cos φ определяет коэффициент мощности переменного тока. Зная мощности тока в первичной и вторичной цепи трансформатора, можно найти коэффициент полезного действия последнего:

Согласно закону сохранения и превращения энергии, мощность тока во вторичной цепи должна бы быть равна мощности в первичной цепи:

![]()

В действительности же это равенство не соблюдается, так как при работе трансформатора имеются потери на нагревание обмоток трансформатора, на вихревые токи в сердечнике и на перемагничивание сердечника; однако потери эти невелики и сдвиги фаз между колебаниями силы тока и напряжения близки к нулю.

Поэтому трансформатор принадлежит к числу наиболее совершенных преобразователей энергии. А их коэффициент полезного действия достигает девяноста девяти процентов (99 %).

Иногда потерями в трансформаторе можно пренебречь и считать его КПД равным 100 %. Тогда из равенства мощностей первичной и вторичной цепи следует, что нагрузочные токи в первичной и вторичной обмотках трансформатора обратно пропорциональны приложенным к ним напряжениям:

Это означает, что, повышая с помощью трансформатора напряжение в несколько раз, мы во столько же раз уменьшаем силу тока (и наоборот).

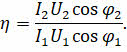

Для закрепления материала, решим с вами такую задачу. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 350 витков, включён в сеть с напряжением 220 В. Ко вторичной обмотке трансформатора, имеющей 155 витков, включён потребитель сопротивлением 80 Ом. Какова сила тока во вторичной цепи, если падение напряжения на потребителе равно 70 В? Чему равно сопротивление вторичной катушки?

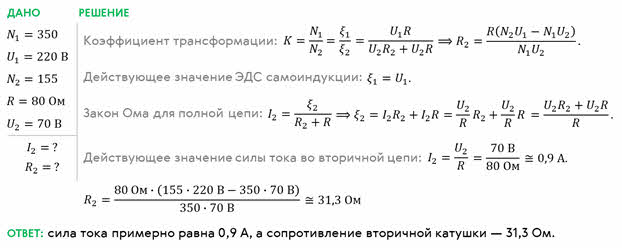

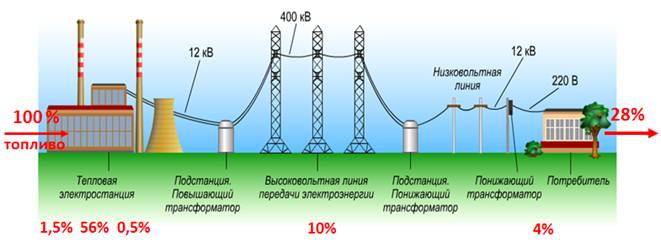

В заключение отметим, что напряжение, вырабатываемое генераторами на различных электростанциях, обычно не превышает 20 кВ. В то время, как мы показали ранее, для оптимальной передачи электричества на большие расстояния требуется напряжение в несколько сотен киловольт. Поэтому ток с электростанции сначала подаётся на расположенную неподалёку повышающую трансформаторную подстанцию, а затем — в линии электропередач. Но поскольку очень высокое напряжение не может быть предложено потребителю, то в конце линии его подают поочерёдно на несколько трансформаторных подстанций, понижающих напряжение до 380 В или 220 В. И лишь потом электроэнергию получают жилые дома и предприятия.

Срок сдачи работ (фотоотчетов) 27.09.2021. При несвоевременной сдаче оценка будет снижена.

При возникновении вопросов можно обратиться к преподавателю, используя Интернет ресурсы, обозначенные ниже: kruchkov4991@gmail.com или в ВК https://vk.com/id9053202

24.09.2021

Физика

Тема: «Получение, передача и распределение электроэнергии.»

Рекомендации по изучению:

1. По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Ylu5B8Rxg2U&t=33s просмотреть видео-урок

2. Ознакомиться и законспектировать

Электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению, называется переменным током.

В осветительной сети домов и во многих отраслях промышленности используется именно переменный ток. В настоящее время для получения переменного тока используют в основном электромеханические индукционные генераторы, т. е. устройства, в которых механическая энергия преобразуется в электрическую. Индукционными они называются потому, что их действие основано на явлении электромагнитной индукции.

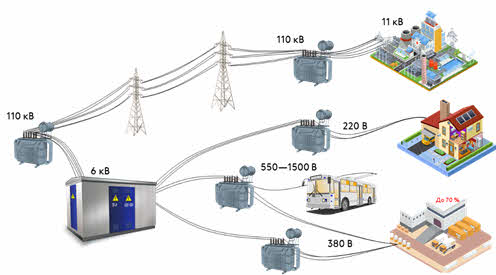

Ранее рассматривался пример получения индукционного тока в плоском контуре при вращении внутри него магнита. На этом принципе и работает электромеханической генератор переменного тока. Неподвижная часть генератора, аналогичная контуру, называется статором, а вращающаяся, т. е. магнит, — ротором. В мощных промышленных генераторах вместо постоянного магнита используется электромагнит.

Статор промышленного генератора представляет собой стальную станину цилиндрической формы (станина — это основная несущая часть машины, на которой монтируются различные рабочие узлы, механизмы и прочее).

Во внутренней его части прорезаются пазы, в которые укладывается толстый медный провод. Именно в них и индуцируется переменный электрический ток при изменении пронизывающего их магнитного потока.

Магнитное поле создается ротором. Он представляет собой электромагнит: на стальной сердечник сложной формы надета обмотка, по которой протекает постоянный электрический ток. Ток к этой обмотке подводится через щетки и кольца от постороннего источника постоянного тока.

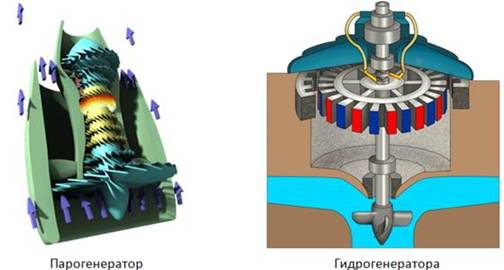

На рисунке показана полная схема генератора переменного тока. При вращении ротора какой-либо внешней механической силой, создаваемое им магнитное поле тоже вращается. При этом магнитный поток, пронизывающий витки обмотки статора, периодически меняется, в результате чего в них индуцируется переменный ток.

На тепловых электростанциях ротор генератора вращается с помощью паровой турбины, на гидроэлектростанциях — с помощью водяной турбины.

Ротор гидрогенератора имеет не одну, а несколько пар магнитных полюсов. Чем больше пар полюсов, тем больше частота переменного электрического тока, вырабатываемого генератором при данной скорости вращения ротора. Поскольку скорость вращения водяных турбин обычно невелика, то для создания тока стандартной частоты используют многополюсные роторы.

Стандартная частота переменного тока, применяемого в промышленности и осветительной сети в России и многих других странах, равна 50 Гц. Этот выбор был сделан с участием русского ученого Михаила Осиповича Доливо-Добровольского.

Частота в 50 Гц означает, что на протяжении 1 с ток 50 раз течет в одну сторону и 50 раз в другую.

В США по рекомендации известного ученого Тесла, работавшего в фирме Вестингауз, основным производителем тогда электромагнитной техники, стандартная частота переменного тока равна 60 Гц.

Таким образом, электрическую энергию производят на электростанциях. Но ее каким-то образом надо передать потребителям, часто находящимся очень далеко от станции. Для этого между станцией и потребителем строят линии электропередач (сокращенно ЛЭП).

При передаче электроэнергии неизбежны потери, связанные с нагреванием проводов. Чем дальше от электростанции находится потребитель тока, тем больше энергии тратится на нагревание проводов и тем меньше доходит до потребителя.

Уменьшение потерь электроэнергии при ее передаче от электростанций к потребителям является важной народнохозяйственной задачей.

Из закона Джоуля-Ленца следует, что уменьшить потери можно либо за счет уменьшения сопротивления проводов, либо уменьшения силы тока в них.

Сопротивление проводов будет тем меньше, чем больше площадь их поперечного сечения и чем меньше удельное сопротивление металла, из которого они изготовлены. Провода делают из меди или алюминия, так как среди относительно недорогих металлов они обладают наименьшим удельным сопротивлением.

Увеличивать же толщину проводов экономически невыгодно, т.к. это ведет к перерасходу дорогостоящего цветного металла, а также возникновению трудностей при закреплении проводов на столбах. Поэтому такой способ снижения потерь практически невозможен.

Поэтому существенного снижения потерь можно добиться только за счет уменьшения силы тока.

Но приданной мощности уменьшение силы тока возможно лишь при увеличении напряжения.

Без такого преобразования силы тока и напряжения передача электроэнергии на большие расстояния становится невыгодной из-за существенных потерь.

Так, электроэнергия Волжской ГЭС передается в Москву при напряжении 500 кВ, от Саяно-Шушенской ГЭС — при напряжении 750 кВ. Хотя на самих электростанциях генераторы вырабатывают электрическую энергию при напряжениях, не превышающих 20 кВ.

Решение этой важнейшей технической задачи стало возможным только после изобретения трансформатора — устройства, служащего для преобразования силы и напряжения переменного тока при неизменной частоте.

Первый трансформатор был изобретен в 1876 г. русским ученым Павлом Николаевичем Яблочковым. А первый технический трансформатор впервые создал Иван Филиппович Усагин в 1882 г.

В основе работы трансформатора лежит явление электромагнитной индукции.

Простейший трансформатор представляет собой две изолированные друг от друга катушки (их еще называют обмотками), намотанные на общий замкнутый сердечник. По одной из обмоток (первичной) пропускается преобразуемый переменный ток, а вторичная обмотка соединяется с потребителем.

Ток в первичной обмотке создает в сердечнике переменный магнитный поток, который возбуждает ток самоиндукциив каждом витке первичной катушки. Этот же магнитный поток пронизывает витки вторичной катушки и создает в каждом ее витке индукционный ток.

Отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной называют коэффициентом трансформации.

Если коэффициент трансформации меньше единицы, то трансформатор называется повышающим, а если больше единицы — понижающим.

Коэффициент трансформации определяется обычно при холостом ходе трансформатора, т.е. при разомкнутой цепи вторичной обмотки.

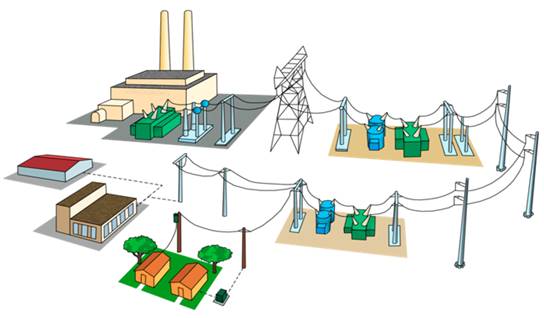

Рассмотрим передачу электроэнергии от электростанции к месту ее потребления. Как говорилось ранее, напряжение, вырабатываемое генератором, обычно не превышает 25 киловольт. А для оптимальной передачи электроэнергии на большие расстояния требуется напряжение порядка сотен киловольт. Поэтому ток с электростанции сначала подается на расположенную неподалеку повышающую трансформаторную подстанцию, где напряжение повышается до нескольких сотен киловольт, и под таким напряжением подается в линии электропередач. Поскольку такое высокое напряжение не может быть предложено потребителю, то в конце линии его подают поочередно на несколько трансформаторных подстанций, понижающих напряжение до 380 Вольт или 220 Вольт, а затем — на предприятия или в жилые дома.

Однако не вся энергия, вырабатываемая генератором, передается потребителю. Часть энергии тратится еще при ее производстве. Также, энергия теряется непосредственно в линии электропередач. При работе трансформатора так же имеются потери на нагревание обмоток трансформатора, на рассеивание магнитного потока в пространство, на вихревые токи Фуко в сердечнике и его перемагничивание.

Для уменьшения этих потерь принимаются следующие меры:

1) обмотка низкого напряжения делается большего сечения, так как по ней проходит ток большей силы;

2) сердечник делают замкнутым, что уменьшает рассеивание магнитного потока;

3) сердечник делают из изолированных пластин для уменьшения токов Фуко.

Благодаря этим мерам коэффициент полезного действия современных трансформаторов достигает 95—99%.

Следует добавить, что трансформаторы нашли широкое применение в быту. Например, при подзарядке сотового телефона имеющийся в зарядном устройстве трансформатор понижает напряжение, полученное из осветительной сети и равное 220 Вольт, до 5.5 Вольт, пригодного для телефона. В телевизоре имеется несколько трансформаторов (как понижающих, так и повышающих), поскольку для питания различных его узлов требуется напряжение от 1,5 В до 25 кВ.

Срок сдачи работ (фотоотчетов) 27.09.2021. При несвоевременной сдаче оценка будет снижена.

При возникновении вопросов можно обратиться к преподавателю, используя Интернет ресурсы, обозначенные ниже: kruchkov4991@gmail.com или в ВК https://vk.com/id9053202

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.