МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»

Естественно-географический факультет

Кафедра географии

Контрольная работа по дисциплине

«География природных ресурсов и природопользования Амурской области»

Вариант 17

Зачетная книжка № 16549

СОДЕРЖАНИЕ

|

1 |

Задание 1. Географическая характеристика и оценка климатических ресурсов…………………………………………………………………… |

3 |

|

2 |

Задание 2. Ресурсы охотничьего промысла и охотничьи угодия, их оценка. На контурной карте Амурской области М 1: подготовить картосхему охотничьих ресурсов……………………………………….. |

4 |

|

3 |

Задание 3. Река Зея: ресурсы , эксплуатация и охрана………………… |

15 |

|

4 |

Список использавоной литературы |

20 |

1.Географическая характеристика и оценка климатических ресурсов

Амурская область обладает уникальным набором природных ресурсов и особенными климатическими условиями. В то же время для Амурской области характерно значительное отличие естественных условий различных территорий, входящих в ее состав. Так, на Севере широко представлены горный рельеф, таежные леса. Климат суровый, продолжительность отопительного сезона составляет 9-10 месяцев в году. Юг характеризуется равнинным рельефом, более мягким климатом, остепненными широколиственными и смешанными лесами, лесостепными участками, плодородными почвами. Для южной части Амурской области свойственны холодная зима, но теплое и даже жаркое лето. Количество теплых дней здесь составляет около 150 в году и это позволяет в открытом грунте выращивать все сельскохозяйственные культуры. Уникально также и удивительное смешение растительного и животного мира севера и юга, прослеживаемое на большей части территории области. Центральная часть региона совмещает особенности северной и южной частей.

Климат Амурской области ультра-континентальный с муссонными чертами. По количеству часов солнечного сияния зимой Амурская область занимает одно из первых мест в России. Господствует умеренный континентальный воздух, зимой вторгается арктический.

Средняя температура

воздуха в июле: от +17° на севере до +21° на юге. Количество теплых дней с

температурой воздуха выше +10°С : от 86 дней на севере до 134 дней на юге.

Абсолютный максимум +42°С.

Зимой средние температуры воздуха в январе: от -26°С на юге до -32°С на севере.

Абсолютный минимум: -58°.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период. Зимой малоснежная. Снежный

покров от 17 см на юге до 42 см на севере.

В южной части земля зимой промерзает до 2,5-3 метров и полностью оттаивает к началу июля. Средняя и северная части Амурской области — островная многолетняя мерзлота максимальной мощностью 70-80 м.

Четко выражены времена года. Лето преимущественно жаркое, на севере — теплое, дождливое, но со значительным количеством солнечного сияния. Зима холодная, сухая, с маломощным снежным покровом, с большим кол-вом солнечного сияния.

Литература:

1. Амурская область — краткая информация [Электронный ресурс] – Режим http://www.russian-travels.ru/?p=662 -08.05.

2.Основными направлениями развития охотничьего хозяйства Амурской области являются:

- создание условий для дальнейшего развития охотничьего хозяйства в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми актами Амурской области;

- совершенствование нормативной правовой базы Амурской области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение биологического разнообразия;

- использование охотничьих ресурсов с учетом интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Амурской области в целях обеспечения ведения ими традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности;

- оптимизация территориальной структуры охотпользования и управление популяциями объектов охоты с целью достижения устойчивой их численности, соответствующей экологической емкости местообитаний.

Для повышения эффективности охотничьего хозяйства необходимы следующие мероприятия:

1. Экономика и организация

1.1. Отдавать приоритет бизнес-проектам по развитию вновь создаваемых закрепленных охотничьих угодий в плане привлечения инвестиций и финансовых возможностей претендентов, с целью создания эффективных, экономически устойчивых предприятий.

1.2. Оказывать методическую и консультационную помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в развитии новых направлений ведения охотничьего хозяйства, внедрении комплексного подхода к освоению природных ресурсов, расширении услуг в сфере охотничьего хозяйства.

1.3. Создавать кооперативные объединения охотпользователей с целью консолидации ресурсов и снижения издержек для организации совместных перерабатывающих предприятий и сбыта продукции.

1.4. Формировать условия для увеличения числа охотников, с целью решению задач по повышению уровня жизни населения за счет роста реальных доходов, воспитанию и оздоровлению молодежи.

1.5. Развивать охотничий и экологический туризм посредством оказания помощи в создании и расширении инфраструктуры охотничьих хозяйств, активно занимающихся приемом туристов (льготное кредитование и налогообложение)

1.6. Тиражировать опыт экономически эффективных охотничьих хозяйств, привлекать специалистов охотничьего хозяйства, граждан и общественные объединения к пропаганде мероприятий в области охоты, направленных на сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов.

1.7. Повышать профессиональный уровень специалистов, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства (проведение лекций и семинаров)

Для не лимитируемых видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Амурской области, в соответствии с изменениями, внесенными приказом Минприроды России № 554 от 20.12.2010 г. в приказ Минприроды России № 138 от 30.04.2010 г., нормативы допустимого изъятия не устанавливаются. В их число попадают следующие охотничьи животные, обитающие в угодьях области: волк, лисица, ласка, горностай, колонок, норка, заяц-беляк, бурундук, летяга, белки, ондатра, енотовидная собака, глухарь каменный, тетерев, рябчик, куропатки, фазан. Для перечисленных видов, при необходимости, рассчитывается только территориальная пропускная способность.

Допустимые нормы добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, устанавливаются ежегодными приказами Управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области. Приказом Амурохотуправления № 67 от 26.07.2013 г., изданном на основании постановления Губернатора Амурской области от 26.07.2013 г. № 204, дневные нормы отстрела на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь (за исключением фазана) на сезон 2013/14 гг. установлены в размере 5 особей. Установленная этим же приказом продолжительность охот по видам ресурсов приводится в таблице 1.

Таблица 1. Сроки и продолжительность охот на территории Амурской области

|

Виды животных |

Сроки охот |

Продолжительность, дней |

|

Кабан |

С 1 августа по 28 февраля |

210 |

|

Медведь бурый, осенью |

С 1 августа по 30 ноября |

122 |

|

Медведь бурый, весной |

С 1 апреля по 31 мая |

61 |

|

Косуля, взрослые самцы |

С 25 августа по 20 сентября |

27 |

|

Косуля все половозрастные группы |

С 15 октября по 31 декабря |

77 |

|

Изюбр взрослые самцы |

С 1 по 30 сентября |

30 |

|

Изюбр все половозрастные группы |

С 15 октября по 31 декабря |

77 |

|

Изюбр взрослые самцы (пантовка) |

С 1 июня по 15 июля |

45 |

|

Лось, взрослые самцы |

С 1 по 30 сентября |

30 |

|

Лось все половозрастные группы |

С 18 октября по 15 января |

90 |

|

Дикий северный олень |

С 15 октября по 28 февраля |

135 |

|

Кабарга |

С 1 ноября по 31 декабря |

61 |

|

Водоплавающие, болотно-луговая, степная и полевая дичь (кроме фазана) |

С 24 августа по 15 октября |

53 |

|

Фазан |

С 15 октября по 31 декабря |

139 |

|

Рябчик |

С 15 октября по 28 февраля |

135 |

|

Барсук |

С 1сентября по 31 октября |

61 |

|

Ондатра |

С 1 октября по 1 апреля |

181 |

|

Волк |

С 15 сентября по 28 февраля |

165 |

|

Прочие пушные виды |

С 15 октября по 28 февраля |

135 |

В целом же, по причине низкой плотности населения подавляющего большинства объектов охоты и недостатка охотников, основой для расчета пропускной способности хозяйств являются биологические показатели нормирования. Проблемы с предоставлением права охоты могут возникать только в хорошо доступных хозяйствах обществ охотников, расположенных в непосредственной близости от больших городов. В случае возникновения таких проблем необходимо практиковать больше коллективных охот с обслуживанием егерем, что позволяет вдвое уменьшить допустимую для одного охотника территориальную нагрузку.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Информация о выделении зон, планируемых для создания охотничьих угодий для каждого муниципального образования Амурской области, содержит сведения по планированию использования среды обитания охотничьих ресурсов, в том числе:

1) выделение планируемых зон для создания общедоступных охотничьих угодий;

2) выделение планируемых зон для создания закрепленных охотничьих угодий с определением специализации их использования по видам охоты.

Территориальная организация охотничьего хозяйства России в исторически обозримом прошлом неоднократно менялась. Известно о княжеских охотничьих угодьях в ранний период развития Русского государства, в имперский период появляются ограничения на охоту на поместных землях, в 19 веке создаются охотничьи общества, которые проводят охоты для своих членов в определенных охотничьих угодьях. Говоря в современных терминах, имелись закрепленные охотничьи угодья, занимавшие относительно небольшую долю в обширных землях Российской империи. В Сибири существовал институт родовых земель аборигенных народов, тем не менее, свободные охотничьи угодья были весьма велики. Советским государством в 1930-е и 1950-е годы ставилась задача полного закрепления охотничьих угодий за охотничье-промысловыми хозяйствами разных форм собственности и за охотничьими обществами. В современный период произошло перераспределение охотничьих угодий, и этот процесс еще не завершен. В Амурской области в настоящее время закреплено более 96 % охотугодий.

Для обеспечения права на охоту всех слоев населения, в соответствии со статьей 7 Федерального Закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в каждом субъекте Российской Федерации должны быть созданы общедоступные охотничьи угодья, которые должны составлять не менее чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий.

По состоянию на 1 ноября 2013 г, общедоступные охотничьи угодья Амурской области занимают 3,6 % от общей площади охотничьих угодий

Расположение планируемых общедоступных охотничьих угодий проводилось с учетом Принципов организации охотничьих угодий (опубликованы в Национальном охотничьем журнале «Охота», № 10, 2009 г.):

1) Организация, всесторонняя поддержка и обеспечение рационального использования общедоступных охотничьих угодий – важнейшая часть государственной политики в области охотничьего хозяйства.

2) Достаточность и географическая доступность общедоступных охотничьих угодий.

3) Адекватность конфигурации общедоступных охотничьих угодий.

4) Равнодоступность охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

5) Финансовая доступность охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

6) Публичность, прозрачность, подотчетность охраны и использования общедоступных охотничьих угодий.

7) Соблюдение общественных интересов при закреплении охотничьих угодий.

8) Финансовая обеспеченность общедоступных охотничьих угодий.

Таблица 1.1. Площади существующих и планируемых общедоступных охотничьих угодий в Амурской области

|

Муниципальные районы |

Площади общедоступных охотничьих угодий, тыс. га |

||

|

Существующие |

Планируемые к созданию |

Площади ООУ в перспективе |

|

|

Архаринский |

86,47 |

120,10 |

206,57 |

|

Белогорский |

0,00 |

48,13 |

48,13 |

|

Благовещенский |

69,89 |

0,00 |

69,89 |

|

Бурейский |

94,62 |

13,58 |

108,20 |

|

Завитинский |

23,89 |

0,00 |

23,89 |

|

Зейский |

387,38 |

1497,64 |

1885,02 |

|

Ивановский |

8,61 |

0,00 |

8,61 |

|

Константиновский |

0,64 |

0,00 |

0,64 |

|

Магдагачинский |

199,09 |

173,91 |

373,00 |

|

Мазановский |

0,00 |

624,37 |

624,37 |

|

Михайловский |

29,77 |

0,00 |

29,77 |

|

Октябрьский |

0,00 |

26,14 |

26,14 |

|

Ромненский |

76,79 |

0,00 |

76,79 |

|

Свободненский |

7,99 |

105,57 |

113,56 |

|

Селемджинский |

0,00 |

1135,72 |

1135,72 |

|

Серышевский |

0,00 |

48,60 |

48,60 |

|

Сковородинский |

56,01 |

694,54 |

750,55 |

|

Тамбовский |

3,02 |

20,46 |

23,48 |

|

Тындинский |

131,72 |

1471,41 |

1603,13 |

|

Шимановский |

20,86 |

412,58 |

433,44 |

|

Итого |

1196,75 |

6392,75 |

7589,50 |

|

Общая площадь охотугодий |

33024,35 |

|

33287,59* |

|

Доля ООУ, % |

3,6 |

|

22,8 |

Примечание: * - увеличение площади охотничьих угодий за счет включения площади Зейского водохранилища в планируемые общедоступные охотничьи угодья.

Источник:

http://www.amurohota.ru/attachments/article

Выделение планируемых зон для создания закрепленных охотничьих угодий обусловлено требованиями действующего законодательства: окончанием срока действия долгосрочных лицензий у ряда охотпользователей в предстоящий ревизионный период, переход от долгосрочного пользования к аренде охотугодий на основе охотхозяйственных соглашений, а также требования по максимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения (приказ Минприроды России от 18 мая 2012 года №137). Для Амурской области указанная максимальная площадь не должна превышать 500 тыс. га в пределах одного муниципального образования. Срок исполнения данного приказа - до июля 2017 года.

Планируемые закрепленные охотничьи угодья предполагается создавать во всех муниципальных районах Амурской области. Всего выделено 90 участков для создания ПЗОУ (таблица 6.3.2, приложение В).

Рекомендуемая специализация использования ПЗОУ по видам охоты указана в таблице 6.3.2. В Амурской области существуют все 7 видов охоты, определенные статьей 12 Федерального Закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Промысловая охота;

2. Любительская и спортивная охота;

3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

4. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

5. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;

6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

7.

Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами,

которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для

которых охота является ос

7.

Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами,

которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для

которых охота является ос

новой существования

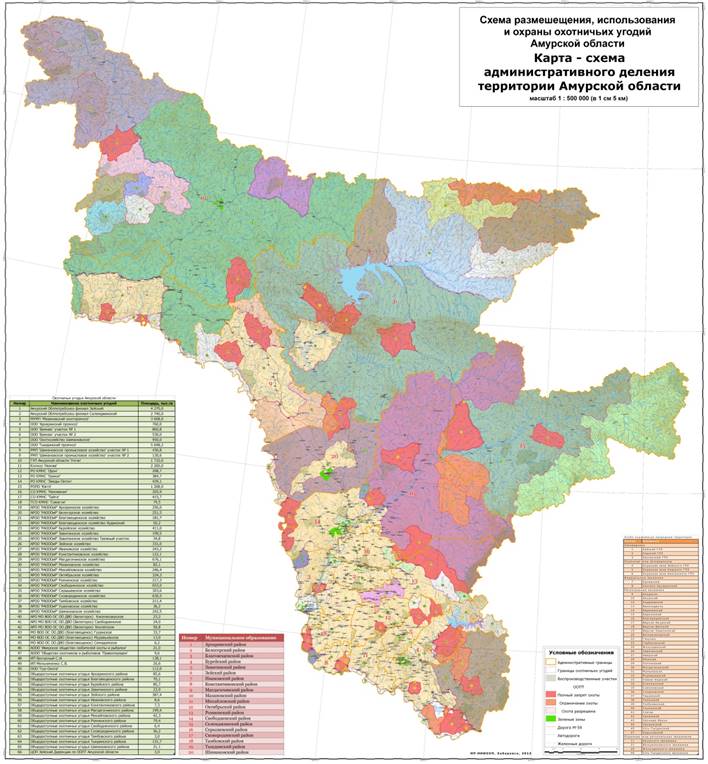

Рисунок 1.

Источник: http://www.amurohota.ru/attachments/article/508/СХЕМА28%20Приложение%20А%20Адм%20деление%20терр%20АмурОбл.jpg

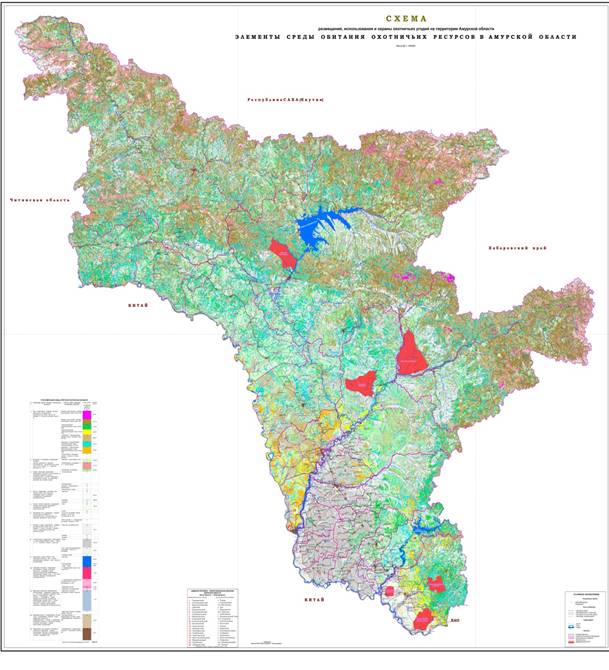

Рисунок 2.

Источник:

http://www.amurohota.ru/attachments/article/508/СХЕМА28%20Приложение%20Б%20Элементы%20среды%20обитания.jpg

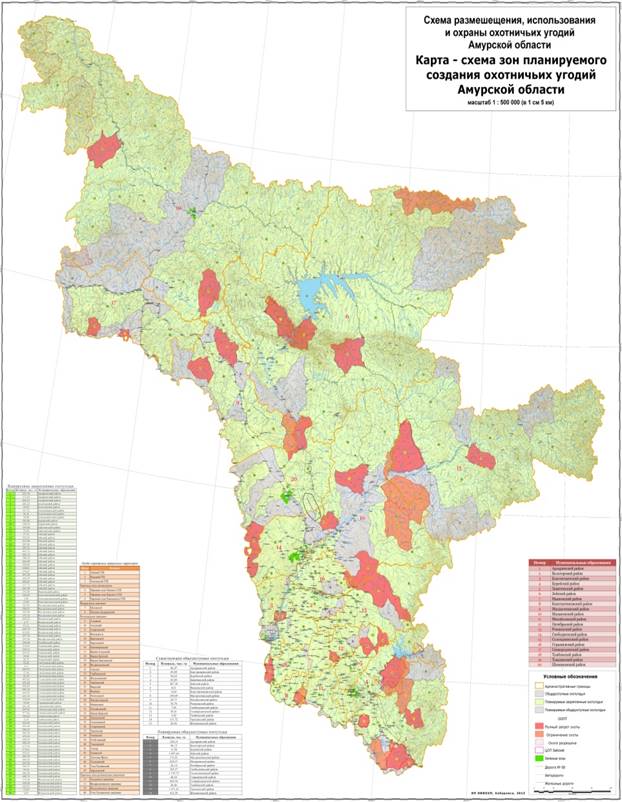

Рисунок 3.

Рисунок 3.

Источник:

http://www.amurohota.ru/attachments/article/508/СХЕМА28%20Приложение%20В%20План%20охотугодья%20АмурОбл.jpg

Литература:

1 .Управление по охране, контролю и регулированию использования обьектов животного мира и среды их обитания Амурской области. [Электронный ресурс] – Режим http://www.amurohota.ru/index.php/2014-08-31-23-10-21/508-2014-08-31-23-22-20-08.05.2019

Задание 3.

Зея является крупной рекой России, протекающей по всей территории Амурской области и в процессе эксплуатации реки происходит резкое ухудшение экологического состояния реки. Актуальность данной темы заключается в том, что запасов пресной воды становится меньше, а человек все больше ее расходует и загрязняет. Писатели и поэты всегда восхваляли красоту дальневосточной реки в стихах и литературных произведениях.

«Тёмные хребты с облезлыми вершинами пересекают широкое пространство, поднимаются крепостными валами, грозными утёсами, чтобы преградить путь Зее, священной дочери эвенков. Но не укараулили её, недосмотрели: убаюкали их ветры весенние, да туманы долгие. По эвенкийским преданиям, проточила Зея гранит, раздвинула горы и вырвалась на простор. И мы видим с террасы, как убегает вдаль, меж тёмных хребтов, её текучий голубой хрусталь (Федосеев Г. А. «Тропою испытаний»).

Название «Зея» произошло от эвенкийского слова «джеэ», что в переводе означает «лезвие». Кроме того, эвенки называли ее – Оникан, Дея, Джи-бира. Из рассказов местных жителей, эвенкийская легенда гласит: в одном эвенкийском племени жили молодые люди девушка Тукурингра (дочь вожака) и парень Сактахан. Они полюбили друг друга, но отец Тукурингры был против их союза. Вопреки запрету, влюбленные решили бежать из племени и быть вместе. Вожак обратился к шаману племени, тот кинул им вслед лезвие ножа, которое превратилось в реку, а влюбленные стали сопками. И теперь они навсегда по разным берегам….

Зея – крупнейший левый приток Амура. История изучения и освоения реки началась в 17 веке. Летом 1643 года довольно большой отряд землепроходцев под командованием письменного головы Василия Даниловича Пояркова упорно двигался на лодках вверх по бурной реке. Отряд держал путь на юг. Приближались Камень – горы (Становой хребет), через которые предстояло перевалить.

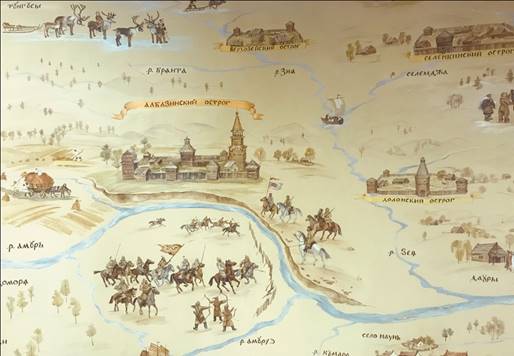

Рисунок 1 – Освоение русскими территории левобережья Амура и реки Зеи. 17 в.

Василий Данилович Поярков направился на «Зию и Шилку реку для государева ясачного сбору и для прииску вновь не ясашных людей, и для серебреной и свинцовой руды и хлеба». Отряд отправился из Якутска, вошел в Алдан, оттуда перешел в его приток Учур и теперь поднимался по Гонаму.

С наступлением зимы, замерзанием реки, Пояркову пришлось остановиться. Оставив часть своих людей зимовать с судами и припасами в выстроенном зимовье, Василий Данилович налегке с отрядом в 90 человек переправился на нартах через Становой хребет и вышел к верховьям Брянты, которая текла на юг. Спустившись по Брянте, казаки вышли к широкой реке. От берега до берега было не менее 200 саженей. Эвенки называли ее Дея, или Джи-бира. Это была Зея.

Пройдя вниз по Зее и перезимовав в устье ее небольшого притока Умлекана, Поярков следующей весной, в 1644, вместе с пришедшими с Гонами людьми на построенных зимой судах спустился вниз по Зее.

Чем дальше плыли казаки, тем шире становилась река. А в низовьях, где начинается лабиринт протоков, слева виднелись обширные луга и поля, встречались деревушки. Нижнее течение маньчжуры называли Цзинкири-Ула. Отряд выплыл в Амур и направился вниз по его течению.

Летом 1646 года, через 3 года после начала похода, Поярков возвратился в Якутск, привезя описания и чертежи вновь открытой реки. Так Зея была открыта русскими.

Зимой 1845 года Зею в среднем течении пересек известный русский учёный и путешественник А.Ф. Миддендорф. Двигаясь на санях, запряженных оленями, с запада на восток, он вышел к Зее против устья Гилюя. Отсюда его путь шел вверх по Гилюю. В 1856 г. геодезист Усольцев спустился на плотах по Зее от района Дамбуков до устья.

Через несколько лет на севере Амурской области было открыто золото. Север превратился в район золотодобычи. Единственным удобным путем, ведущим туда, была Зея. В связи с этим появилась необходимость в планомерном изучении реки. Первые исследования реки Зеи относятся к 1895 году и принадлежат профессору В.Е. Тимонову. В 1901 году на Зее было организовано несколько гидрометрических постов и начали работать исследовательские партии. Первое описание реки составил инженер Соколов по результатам деятельности исследовательских партий 1901 года. Гидрометрические работы на Зее и ее съемка, от города Зеи до устья, были произведены в 1907-1910 годах под руководством инженера Фридмана.

В 1911-1912 годах известный мерзлотовед М.И. Сумгин, бывший тогда начальником Бомнакской метеостанции, исследовал ледовые явления и температурные условия Зеи в районе Бомнака.

После катастрофического наводнения 1928 года, были проведены значительные изыскания трестом "Гидроэлектропроект", составившим проекты борьбы с наводнениями на Зее и использования гидроэнергии реки. В 1961 году количество гидрометрических станции значительно увеличилось - до 15. После значительной работы по характеристике Зеи и ее бассейна сотрудниками Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР под руководством профессора А.В. Стоценко, были сделаны следующие выводы. Зея - крупнейший (после Сунгари) приток Амура. По длине (1242 км) она занимает второе место (после Амура) среди рек Советского Дальнего Востока.

По глубине, ширине и водостоку превосходит Амур в месте слияния рек, но исторически считается его левым притоком. Река целиком протекает по Амурской области России, захватывая 64 % ее территории, и в районе Благовещенска впадает в Амур. Длина реки Зеи составляет 1242 км, а площадь ее водосбора равна 233 тыс. кв. км. Свое начало эта река берет возле хребта, носящего название Токийский Становик и относящегося к системе Станового хребта на высоте 1900 м. В своих верховьях Зея имеет характер горной речки, Узким, бурным потоком мчится она по порогам в ущелье, иногда падая с водопадов преодолевая не менее 6 водопадов высотой 8-10 м, здесь ее ложе ограничено крутыми горными склонами, а при пересечении хребта Тукурингра, река стремительно несет свои воды по дну глубокого скалистого ущелья. Выйдя на Верхне-Зейскую равнину и приняв левый приток Купури, река успокаивается. Ниже по течению, после впадения реки Селемджи, характер Зеи меняется – на равнинной местности долина ее расширяется и составляет 80-100 м, а русло разделяется на многочисленные рукава, и Зея неторопливо течет по Верхнезейской равнине через обширные луга с многочисленными озерами, поросшими ивовыми кустарниками долина её расширяется, течение замедляется, и она принимает западное направление. У левого притока Арги начинается Зейское водохранилище. На противоположном берегу, расположен посёлок Бомнак, конечный пункт зейского судоходства.

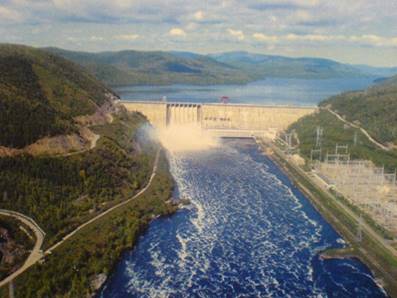

Фото. Зейская ГЭС. СССР, 1970-е гг.

На юге Верхне-Зейская равнина ограничена системой горных хребтов Тукурингра, Соктахан, Джагды. Именно здесь расположен горный участок долины, названный «Зейские Ворота», где возведена плотина Зейская ГЭС, образовавшая громадное водохранилище площадью в 2419 кв. км, длиной 225 км, шириной 20-24 км и глубиной у плотины 100 м. Годовое колебание уровня – 16 м.

Рисунок №. Карта Амурской области.

На левом берегу в хребте Соктахан расположена высшая точка горной системы – гора Бекельдеуль (1470 м). Справа, в горах Тукурингра, Зея принимает большой приток - реки Гилюй.

|

Список использованной литературы. 1.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г. Практикум по экологии.- М.:АО МДС, 1996. 2. Амурская область — краткая информация [Электронный ресурс] – Режим http://www.russian-travels.ru/?p=662 -08.05. 3.. Волчков В.Е. География Зейского района. – Благовещенск,1998. 4.Доклад о состоянии окружающей природной среды в Амурской области за 2013 г. – Благовещенск, 2014 |

Миновав горы, река выходит на Амурско-Зейскую равнину. У устья притока Уркан она поворачивает на юго-восток и сохраняет это направление по всему среднему течению. На этом участке Зея течёт единым руслом шириной от 400 до 600 м. Течение быстрое, практически не меандрирует, хотя имеет изгибы. Это объясняется тем, что река углубляется в скальные породы коренного фундамента. Берега высокие, крутые, возвышающиеся над водой на сотни метров. Лишь после впадения Селемджи Зея меняет свой облик, превращаясь в мощную равнинную река. Это её нижнее течение. Долина асимметрична, в русле много перекатов, фарватер часто меняется, что затрудняет судоходство. В этой части масса островов, излучин, проток, песчано-гравийный отмелей. Правые берега высокие, заросшие лесом и изрезанные долинами малых рек, живописные и красивые. Левые – низменные, с хорошо выраженной поймой, озёрами старицами, болотами, фрагментами террас с зарослями черёмухи, ивы, дикой яблони, различных

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.