МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Естественно- географический факультет

Кафедра географии

ГЕОГРАФИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА………………….4

1.2. Геологическая характеристика…………………………………………….4

1.3. Рельеф……………………………………………………………………….7

1.4. Полезные ископаемые ................................................................................. 7

1.5. Климат……………………………………………………………………..11

1.6. Гидрография ………………………………………………………………25

1.7. Почвы……………………………………………………………………....32

1.8. Растительность и животный мир…………………………………………37

2. НАСЕЛЕНИЕ………………………………………………………………...41

2.1. История заселения и освоения……………………………………………41

2.2. Характеристика населения………………………………………………..47

3. ХОЗЯЙСТВО………………………………………………………………….52

3.1. Промышленность………………………………………………………….52

3.2. Сельское хозяйство………………………………………………………..57

3.3. Транспорт, сфера услуг……………………………………………………61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..66

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..68

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………..71

ВВЕДЕНИЕ

Каждому человеку необходимы краеведческие знания о своём населённом пункте, административном районе, области. По Амурской области имеется достаточно краеведческой литературы, однако по географии административных районов такой литературы практически не издаётся. Поэтому целью исследования дипломной работы является разработка системы краеведческих знаний о своём районе.

Основными задачами моего исследования являются:

1. На основе литературных источников дать физико-географическую характеристику территории Завитинского района.

2. Используя статистические данные, и другие источники информации проследить изменения, произошедшие за последнее время в экономическом и социальном развитии района.

При подготовке дипломной работы были использованы следующие методы

исследования:

1. Метод комплексной характеристики изучаемой территории.

2. Теоретические методы ( изучение и анализ литературных источников).

3. Статистические.

4. Картографические.

Помимо обычного повествования в дипломной работе представлен иллюстративно-графический материал: карты, картосхемы, графики и диаграммы, а также фотоиллюстрации.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

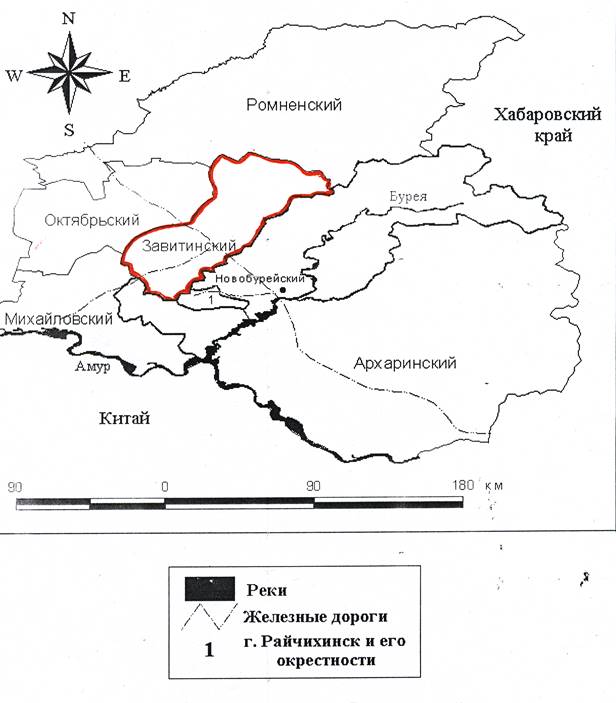

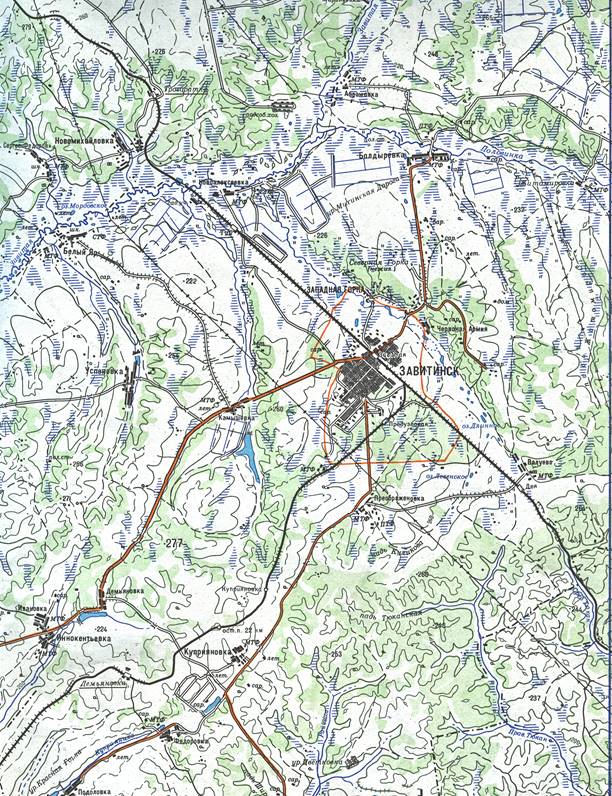

Завитинский район входит в состав Амурской области, которая располагается на юго-востоке азиатской части России и является составной частью Дальнего Востока. Район расположен на юго-востоке Зейско-Бурейской равнины, в бассейне реки Завитая. Граничит на севере с Ромненским, на востоке и юге с Бурейским районом и территорией г. Райчихинска, на юго-западе с Михайловским, на западе с октябрьскими районами (см. приложение 1). Район образован в 1926 г. Районным центром является г.Завитинск, основанный в 1912г. как железнодорожная станция. Расстояние от районного центра до Благовещенска 164 км. Связь с областным центром осуществляется по железной дороге Владивосток - Белогорск - Благовещенск и по дороге республиканского значения Благовещенск – Завитинск.

Его площадь составляет 3286 км2. По площади район в области занимает 14 место (1 место – Зейский - 99080 км2, а 20-е – Константиновский –

1815 км2) [1, С.132].

Население района составляет 19,1 тыс. человек (на 1.01 06г.), плотность – 5,8 человек на 1 км2. В районе 24 сельских населённых пункта [27, С.20].

1.2. Геологическая характеристика

В региональном структурном плане Завитинский район расположен на восточной окраине Зейско -Буреинской впадины.

Зейско-Буреинская впадина начала формироваться в западной части в средней или поздней юре или начале мела. Первый этап погружения фундамента сопровождался накоплением осадочно-вулканогенных толщ. Второй этап осадконакопления охватил период с альба по сеноман, когда осадконакопление происходило в пресноводных бассейнах, существовавших на площади впадины. В позднем мелу происходило уже общее движение фундамента впадины, представлявшей собой единую область погружения. По характеру структуры верхней части цагаянской толщи, на которой залегают кивдинские отложения (верхний мел – палеоцен), распространённые разорванными площадями (свидетельство существования замкнутых водоёмов), можно судить об обстановки осадконакопления в этих районах. Небольшие водоёмы являлись местом скопления растительных остатков, в дальнейшем образовавших угленосные пласты. Территория, не занятая водоёмами, была пересечена руслами рек.[31, С.34-35]

В строении Зейско-Буреинской впадины на территории района преобладают осадочные отложения кайнозойского возраста. Мало распространены образования мезозоя и протерозоя. Ограниченным распространением пользуются и магматические породы.

Выходы наиболее древних стратифицированных пород зафиксированы в верховьях р. Синель. Они представлены отложениями союзненской свиты среднего протерозоя. Это микрогнейсы биотитовые, роговообманково-биотитовые кристаллические сланцы с линзами графитистых мраморов.

Отложения меловой системы распространены на разрозненных небольших площадях на севере и юге района. В северной части, по правому борту долины реки Большой Горбыль картируются вулканогенно-осадочные породы поярковской свиты. Данная свита сложена андезитами, андезито-базальтами, долеритами, их туфами и лавобрекчиями, аркозовыми и туфогенными песчаниками, аргиллитами и алевролитами [20, С.6].

На юге района фрагментарно отмечаются выходы пород верхней подсвиты цагаянской свиты верхнемелового возраста. Эти породы представлены уплотненными, местами каолинизированными песками, галечниками, глинами и иногда сцементированными песчаниками.

Следующими по возрасту стратифицированными образованиями являются отложения кивдинской свиты датского яруса мел-палеогеновой системы. Это, главным образом, пески с прослоями гравия, обычно каолинизированные, в меньшей степени каолиновые глины. В этих отложениях повсеместно присутствуют пласты бурого угля.

Неогеновая система представлена осадочными породами сазанковской свиты. Здесь широко развиты каолиносодержащие пески и галечники с линзами каолиновых глин.

Отложения сазанковской свиты перекрываются осадками неоген-четвертичного возраста, объединенными в белогорскую свиту, в границах которой выделяют две подсвиты. Нижняя подсвита представлена песками с прослоями и линзами глин, алевролитов и галечников. Верхняя – это пески косослоистые с примесью гравия и гальки [20, С.7].

Среднечетвертичные отложения – глины, пески и галечники – слагают террасы верхних уровней.

Верхнечетвертичные отложения разделены на две подгруппы. Нижняя представлена галечниками, песками, глинами, торфяниками и илами. Верхняя – галечниками, песками, глинами. Отложениями этого возраста сложены поймы рек района.

Русла рек высоких порядков (р. Б. Горбыль, р. Завитая) сложены отложениями современного возраста. По составу это галечники, пески, глины.

Интрузивные образования имеют широкий возрастной и вещественный диапазон. Наиболее древними из них являются интрузии раннепалеозойского возраста, развитые в северо-восточной части района. Это гранодиориты, редко диориты биотитовые средне- и крупнозернистые порфировидные, катаклазированные, а также граниты мелкозернистые катаклазированные, гнейсовидные.

Позднепалеозойские интрузии представлены диоритами, гранодиоритами, и кварцевыми диоритами крупнозернистыми до среднезернистых, часто порфировидными и, наконец, гранитами средне- и мелкозернистыми, участками порфировидными.

Триасовый магматизм привел к образованию крупных штоков гранитов от лейкократовых до алякитовых и даек пегматитов. Выходы пород этого возраста картируются в северо-восточной части Завитинского района. .[20, С.7]

1.3. Рельеф

По рельефу территория района делится на две части: холмисто-увалистую (север, северо-восток района) и южную юго-западную равнинно-холмистую. Абсолютной отметки колеблются от 260 до 330 метров.

Равнинно-холмистый тип представлен большими равнинными участками с незначительными холмистыми возвышенностями, рассеченными неглубокими падями и распадкам [19, С.77].

Холмисто-увалистый рельеф представляет собой высокие увалы и крутяки до 50-100 метров с крутизной склонов 5-60 покрытые лесной растительностью. Гребни увалов плоские или волнистые, вершины округлые. Разделены увалы глубокими падями сильно заболоченными, почти всегда имеющие озера и ручьи. Склоны долин и балок имеют различную ориентацию, обусловленную формированием поверхностей стока, преимущественно северную, южную, менее западную и восточную.

Грунты на территории преимущественно глинистые, суглинистые и супесчаные, реже торфяные. Почво-грунты промерзают на всю мощность. Период мерзлого состояния ноябрь-апрель.

1.4. Полезные ископаемые

На территории Завитинского района имеется более 60-ти проявлений и месторождений полезных ископаемых. Главным образом это строительные материалы и уголь. Вероятность обнаружения на территории района других промышленных типов полезных ископаемых (металлических и неметаллических) практически, при современных методах и технологиях горно-геологического производства России, маловероятно. В шлиховых пробах из аллювия, слагающего долины водотоков, повсеместно присутствуют минералы, содержащие титан и циркон. Менее распространены олово и ванадий, золото и ртуть, ниобий, вольфрам.

Ванадий. В шлиховых пробах и ряда водотоков, левых притоков верхнего течения р. Большой Горбыль, выявлены минералы, содержащие ванадий. Количество минералов не превышает 10-20 зерен. Практического значения эти находки не имеют.

Олово. Минералы олова установлены в шлихах из аллювия р. Завитая. Количество его не значительное.

Ниобий. Очень редко встречается в шлихах из аллювия левых притоков р. Большой Горбыль. [20, С.9]

Глины. Глины являются главным материалом для изготовления кирпича. Завитинский район обладает большими ресурсами этого материала, что в условиях дефицита строительных материалов в области может положительно сказаться на его экономике. Детально разведанные такие месторождения, как: Завитинское Второе, глины которого пригодны не только для изготовления кирпича марок 100 и 150, но и керамзитового гравия, а также теплоизоляционного керамзитного бетона марок 50 и 75; Задорожное; Святогорское; Райчихинское I. Каолиновые глины Святогоровского месторождения пригодны для изготовления простого фаянса, изоляторов и в качестве добавок в производство огнеупоров. Основная масса глин пригодна для бумажной и резиновой промышленности. Глины Райчихинского I месторождения характеризуются высокой температурой спекания, низкой степенью пластичности и связующей способностью.

Все остальные месторождения и проявления глин имеют сходные с приведёнными выше характеристиками.

В условиях резко возросшей экономической самостоятельности региона России Завитинский район мог бы стать одним из ведущим районов области по производству кирпича, столь необходимого для экономики области. Значительная часть этих месторождений при сравнительно небольших затратах (привлечение частных инвесторов) позволяет их использовать для этих целей. На их базе возможна организация эффективных малых предприятий по его изготовлению [20, С.10].

Пески. В Завитинском районе, значительная часть покрыта рыхлыми отложениями, имеются благоприятные признаки для обнаружения песчаных месторождений. Этот материал является основным, как для строительства, так и для других целей и, в частности для стекольной промышленности. Наиболее интересными являются: Завитинское месторождение, пески которого пригодны для изготовления песчано–известковых блоков марки 25; Антоновское месторождение – пески для изготовления неответственных видов стекла. Пески остальных месторождений пригодны для отсыпки дорог, изготовления строительных растворов. Основная масса месторождений и проявлений изучены слабо, а запасы по ним определены с недостаточно высокой точностью. Но даже такая незначительная изученность позволяет с уверенностью говорить о значительных запасах этого вида минералального сырья (рис.1).

Рис. 1 Песчаный карьер недалеко от с.Иннокентьевка 25.04.06

Ряд месторождений песков и глин являются комплексными песчано-глинистыми и песчано-гравийными. Степень их изученности низкая и если первые распространены довольно часто, то вторые довольно редки и в недостаточном количестве обогащены гравием. В настоящее время на территории района не известно песчано-гравийных месторождений, материал которых был бы пригоден для изготовления кондиционных железобетонных изделий. Известные здесь песчано-гравийные проявления страдают одним недостатком – присутствием глинистой составляющей, что делает их непригодными для строительных целей. Разведанные проявления используются, главным образом, для отсыпки дорог, плотин.

Уголь. Проявления угля приурочены к Притуранской угленосной площади, часть которой занимает северо-западную площадь Завитинского района. Угольные пласты концентрируются в отложениях кивдинской и бузулинской свит. Качественная характеристика углей обеих свит примерно одинаковая.

Это бурые угли – коричневые, матовые, плотные, реже вязкие. Главным образом это угли группы Б – I, мало угольные, близкие к углям Кивдо- Райчихинского месторождения. Площадь Завитинского района довольно детально опоискована на этот вид полезных ископаемых. Этими работами выявлены значительные площади распространения углей. Основная масса сконцентрирована в северо-западной части района.

В целом геологические запасы бурого угля оцениваются в18.2 млрд. тонн. Однако горно-геологические условия, в первую очередь большая глубина залегания и высокая водообильность, не позволяют при современных технологиях производить добычу этого угля, как в настоящее время, так и в далёком будущем. Вместе с этим, учитывая острую нехватку горючих материалов, как в пределах Амурского региона, так и за его границами, повышение цен на энергоносители, остаётся надежда на добычу угля на территории района. В мире и в бывшем СССР известны случаи разработок таких месторождений (не только шахтами), но и методом возгорания с дальнейшим переводом в газ и последующей его добычей [24, С.10-11].

1.5. Климат

Климат района резко-континентальный с чертами муссонности, что связано с положением в умеренных широтах и наличием муссонной циркуляции. Климат характеризуется различными показателями: солнечной радиацией, температурой и влажностью воздуха осадками и другими показателями [2, С.8].

Освещённость и солнечная радиация. Территория района расположена в умеренных широтах , поэтому в течении года , в связи с изменением высоты солнца над горизонтом, изменяется продолжительность дня, и значит, поступление солнечной радиации. По данным метеорологической станции Завитая суммарная радиация составляет 115 ккал./см2, причём около 60% её приходится на прямую солнечную. Это объясняется значительным количеством солнечного сияния, составляющего в среднегодовом выражении 2326 часов. Распределение продолжительности солнечного сияния и отношения наблюдающего солнечного сияния к возможному в течение года неравномерно.

Наименьшее число часов солнечного сияния отмечается в декабре. В январе число часов солнечного сияния возрастает. Особенно значительный скачок наблюдается от января к февралю – более чем на 30 часов, в то время как от декабря к январю продолжительность часов солнечного сияния возрастает на 20 часов. [31, С.37].

Наибольшая величина отношения наблюдавшегося солнечного сияния к возможному (70-74 %) приходится на январь, февраль и март. В эти же месяцы отмечается и наибольшая вероятность ясного неба. В холодное время года преобладающая ясность неба создаёт благоприятные условия для дневного нагрева и выхолаживанию поверхности ночью.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе составляет –1.50С. В январе средняя температура воздуха достигает -26,90 С, а среднеширотная температура января составляет -7,70 С.

В июле среднемесячная температура равна +20,30 С, а среднеширотная температура составляет +18,10 С. в этих различиях наблюдается резкая континентальность местного климата. Отсутствует мягкий переход от холодного сезона к теплому (рис. 2).

ОС

Рис. 2. Годовой ход температуры воздуха на мет. ст. Завитая, в 0С

Источник: География Амурской области: учебное пособие для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Н. Г. Павлюк [и др.]. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2004. – С. 264.

Годовая амплитуда абсолютных температур достигает, от – 410 С в январе до + 400 С в июле. Это абсолютный максимум и минимум для района.

В течение года самый теплый период – это третья декада июля со средней температурой около +200 С, а самый холодный – первые две декады января со средней температурой около –340 С.

Вегетационный период продолжается в среднем от 125 до 160 дней со средней температурой +14,50 С, а безморозный – в среднем 123 дней. Сумма среднесуточных температур воздуха более 100 С составляет 20310 С (г. Завитинск). Последний заморозок весной обычно происходит между 18 мая и 10 июня, а первые осенние заморозки наступают в интервале с 15 по 23 сентября.

Температуры почвы. Наибольшие контрасты в температурном режиме почвы и воздуха наблюдаются в январе, феврале и марте (месяцы, отличающиеся высокой солнечностью), а также в июле. Летние амплитуды бывают значительнее зимних. Зимой разница в нагреве превышает 200 С. Следует отметить и значительное суточное колебание температуры на поверхности почвы, которые зимой могут превышать 300 С, а летом даже 500 С. Подобные резкие суточные колебания температуры почвы способствуют ее физическому выветриванию [31, С.38].

Холодное время года температура почвы с глубиной повышается, такой термический режим устанавливается с третьей декадой сентября. С этих пор на поверхности почвы большей частью наблюдаются отрицательные температуры. Со второй декады апреля наблюдается переход к летнему температурному режиму почвы, т.е. с глубиной температура становится ниже.

Весной с апреля и даже в начале мая отрицательные температуры на поверхности почвы наблюдаются в ночные часы. Им соответствуют неотрицательные температуры воздуха ночью, при чем температура воздуха выше температуры почвы.

Весной в дневные часы хорошо выражены различия температуры воздуха и поверхности почвы. В середине апреля при температуре воздуха 150 С почва нагревается до 220 С, а в конце апреля, когда меньше расходуется энергии на прогревание и оттаивание глубоких слоев почвы, при температуре воздуха 15,50 С, на поверхности почвы термометр отмечает до 320 С. ночью поверхность почвы охлаждается до –60 С. В конце мая на поверхности почвы наблюдается температура 500 С, при максимальном нагреве воздуха до 23,90 С.

Значительные перепады в ходе суточных температур вызывает замораживание верхней корки в ночные часы и оттаивание ее днем, что приводит к растрескиванию и измельчению поверхностного почвенного слоя. Разрушенный горизонт легко развевается и смывается в результате таяния снега, приносимого обильными, но редкими весенними снегопадами. Весной отмечаются наиболее сильные ветры.

Летом в дневные часы температура поверхности почвы значительно выше температуры воздуха, но ночью этого различия почти не существует. Начиная с конца сентября, ночью на поверхности почвы и в приземном слое воздуха температура падает до отрицательных значений. Однако, устойчивые отрицательные температуры поверхности почвы в ночные часы устанавливаются лишь со второй декады октября, а со второй декады ноября отрицательными становятся суточные значения температуры поверхности почвы, также как и суточные температуры воздуха. В ночные часы отрицательные температуры воздуха наблюдаются уже с конца сентября, но, вплоть до второй половины ноября днем могут наблюдаться все еще положительные температуры.

В слое почвы устойчивый режим отрицательных температур наблюдается с середины ноября.

Глубина и характер промерзания почвы, как известно, зависит от температуры воздуха, влажности почвы, ее химических и физических свойств, мощности снежного покрова. В связи с суровостью зимы и незначительным снежным покровом промерзание почвы достигает значительных размеров – 2,5-3 м. Случается, что в иные годы промерзший слой не успевает оттаять за один теплый сезон. Оттаивание почвы происходит медленно. Это сказывается на вегетации растений. Отрастание трав начинается при температуре почвы +50 С, которая приходится на конец апреля - начало мая. В районе нельзя выращивать озимые культуры из-за сильного промерзания грунта. [31, С.40-41]

Осадки. Количество и сезонность выпадения осадков зависят от условий общей циркуляции атмосферы. Завитинский район расположен в зоне с умеренным увлажнением, со средним количеством осадков 600 мм. Благодаря резко выраженному антициклональному режиму холодного полугодия зима в Завитинском районе сухая и малоснежная. Распределение осадков в течение года показано на рис. 2.

мм

Рис. 2. Среднее месячное количество

осадков в районе по данным метеостанции Зави- тая в мм.

Рис. 2. Среднее месячное количество

осадков в районе по данным метеостанции Зави- тая в мм.

Источник: География Амурской области: учебное пособие для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Н. Г. Павлюк [и др.]. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2004. – С. 264.

В холодный период массы воздуха, приходящие из континентальных районов обладают малым влагосодержанием. Абсолютная влажность зимой незначительна. Ее годовой ход аналогичен годовому ходу температуры и осадков. Наиболее низкая абсолютная влажность воздуха наблюдается в ноябре-марте. Наиболее высоких значения она достигает с июня по сентябрь (табл. 1).

Таблица 1

Годовой ход абсолютной влажности в мб. в Завитинском районе

|

Метеостанция |

Годы |

Месяцы |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

||

|

Завитая |

1959 |

0,6 |

1,2 |

3,0 |

4,4 |

6,8 |

13,8 |

16,5 |

19,6 |

13,6 |

6,3 |

1,8 |

0,8 |

|

1962 |

0,8 |

1,0 |

1,8 |

4,0 |

7,8 |

12,4 |

18,5 |

16,4 |

11.0 |

4,3 |

1,7 |

0,9 |

|

Источник: Шиндялова, И. П. Провинциальные особенности природы приамурской лесостепи / И. П. Шиндялова // Вопросы географии Верхнего Приамурья. – Благовещенск, 1974. – С. 32-33.

Относительная влажность воздуха наибольшего значения достигает в июле, августе и сентябре, второй максимум приходится на декабрь и февраль месяцы. Наименьшее значение относительной влажности отмечается в марте, апреле, мае. На эти месяцы приходится первый максимум в годовом ходе относительной влажности. За летним максимумом относительной влажности наступает октябрьский, ноябрьский минимум (табл. 2).

. Таблица 2

Годовой ход относительной влажности (в %) в Завитинском районе

|

Метеостанция |

Годы |

Месяцы |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

||

|

Завитая |

1959 |

76 |

72 |

61 |

62 |

56 |

72 |

82 |

86 |

82 |

80 |

77 |

74 |

|

1962 |

80 |

73 |

68 |

57 |

62 |

63 |

78 |

83 |

79 |

67 |

70 |

75 |

|

Источник: Шиндялова, И. П. Провинциальные особенности природы приамурской лесостепи / И. П. Шиндялова // Вопросы географии Верхнего Приамурья. – Благовещенск, 1974. – С. 32-33.

Как видно из таблицы наиболее глубокий минимум приходится на весну. Осенний минимум выражен не всегда четко.

Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. В теплый период средние многолетние суммы осадков составляют около 350-400 мм. За период со среднесуточной температурой выше 150 С сумма осадков составляет 280-300 мм. В каждый из летних месяцев выпадает в среднем от 90 до 110 мм осадков. Бывают случаи, когда за одни сутки выпадает более 120 мм осадков. Почти повсеместно на территории района отношение осадков теплого периода к общей сумме за год превышает 80%. Уже от апреля к маю количество осадков возрастает. На июнь, июль, август приходится более 50% их годового количества.

В отдельные годы в летние месяцы количество осадков может быть очень большим и значительно превышать норму (табл.3).

Таблица 3

Количество осадков в Завитинском районе за теплый, холодный периоды и за год (в мм)

|

Годы |

Холодный период (XI-III) |

Теплый период (IV-X) |

Год |

|

1944 |

40 |

277 |

333 |

|

1945 |

54 |

509 |

567 |

|

1946 |

47 |

799 |

822 |

|

1947 |

15 |

535 |

559 |

|

1948 |

25 |

739 |

753 |

|

1949 |

26 |

715 |

749 |

|

1950 |

50 |

514 |

535 |

Источник: Шиндялова, И. П. Провинциальные особенности природы приамурской лесостепи / И. П. Шиндялова // Вопросы географии Верхнего Приамурья. – Благовещенск, 1974. – С.34-35.

Ежегодно на территории района наблюдаются интенсивные дожди, при чем крупнокапельные дожди могут сопровождаться порывистыми ветрами. Так, в ночь с 1 на 2 августа 1967 года на Завитинский район обрушился сильный ливень и за 9 часов на Завитинск по данным Благовещенской гидрометеообсерватории, выпало 79,9 мм осадков.

На летний период приходится не только наибольшее число дней с осадками, но и наибольшее повторение выпадения крупнокапельных осадков. В холодное время года преобладают дни с мелкими осадками.

При значительном выпадении осадков в летнее время в отдельные годы бывают довольно продолжительными периоды сухой и малооблачной погоды. Установлено, что один год из десяти бывает засушливым.

К неблагоприятным атмосферным явлениям лета относится град, сильный ветер. Количество дней с градом невелико, в среднем за год 1-3 дня. Чаще всего он отмечается в июне и июле, а также в сентябре. Несмотря на то, что град выпадает обычно в течение нескольких минут он способен принести значительный ущерб хозяйственной деятельности человека, особенно сельскому хозяйству.

Сильные ветры чаще всего бывают в марте, апреле, мае, достигая 16-18 м/с., а отдельные порывы – 24 м/с. В это время года пыльные бури особенно опасны, они иссушают и перевивают верхние слои почвы.

Снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова на территории района происходит в конце октября – 1-4 ноября ( рис.4).

Рис. 4 Первый снег. Автор снимка Кулинич У. Т. 3 .11.2004

Снежный покров держится 150-160 дней (табл. 4).

Таблица 4

Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова и число дней в году со снежным покровом в Завитинском районе

|

Дата образования |

Даты разрушения |

Число дней со снежным покровом |

||||

|

Средняя |

Ранняя |

Поздняя |

Средняя |

Ранняя |

Поздняя |

|

|

5.XI |

7.X |

11.XI |

2.IV |

21.III |

20.IV |

159 |

Источник: Шиндялова, И. П. Провинциальные особенности природы приамурской лесостепи / И. П. Шиндялова // Вопросы географии Верхнего Приамурья. – Благовещенск, 1974. – С.36.

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 20-30 см. устойчивые северные и северо-западные ветры вызывают перераспределение снега, который аккумулируется в полых формах рельефа, в лесу и на лесных опушках, у препятствий различного характера.

К началу весеннего снеготаяния средний многолетний запас воды в снеге составляет от 40 до 55 мм. Весеннее таяние снега происходит при неглубоком оттаивании почвы. Почва на глубине 10 см оттаивает на полмесяца позже схода снежного покрова. Однако сроки снеготаяния почва до глубины в 10-12 см может находиться в текучем состоянии. Совпадение в сроках таяния снега и оттаивания почвы не является случайностью и служит дополнительной деталью характеристики условий весеннего периода

Сезоны года. Завитинский район расположен в умеренных широтах, поэтому здесь чётко выражены времена года. В климатологии границы сезонов определяют по наступлению многолетних среднесуточных температур: -50 и +100 С. По этому признаку сроки наступления климатических сезонов года в Завитинском районе следующее:

1. Зима с 30 октября по 1 апреля (154 дня).

2. Весна со 2 апреля по 28 мая (57 дней).

3. Лето с 29 мая по 15 сентября (110 дней).

4. Осень с 16 сентября по 29 октября (44 дня).

Зимний сезон. Зима – естественный этап в годовом цикле развития природы, вызываемый годовым ритмом климата и характеризующийся наименьшими величинами солнечной радиации, поступающей на подстилающую поверхность, низкими отрицательными температурами воздуха и почвы, высоким атмосферным давлением, преобладающим меридиональным переносом воздушных масс, а также продолжительным и устойчивым снежным покровом, глубоким промерзанием почвы и длительным ледоставом рек [33, С.55].

Самый холодный месяц – январь. При вторжении арктического воздуха с берегов северного ледовитого океана, температуры окружающего воздуха опускаются за – 400 (минимальная – 450). Погода антициклональная, морозная. Облачность в это время незначительна, поэтому преобладают солнечные дни. За зимний сезон регулярно, почти ежегодно бывают волны резкого похолодания: в последней пятидневке декабря – начале января, затем в середине января и феврале. Февральские морозы менее крепкие, но они сопровождаются пронизывающими, усиливающимися к весне ветрами. Эти волны похолоданий люди издавна называли «рождественскими» и «крещенскими» морозами.

Оттепелей в это время почти не бывает. Установление устойчивого снежного покрова обычно наблюдается 4 ноября, толщина его на открытых участках 15-20 см, а в лощинах до 30 см (многоснежные зимы – 35-40 см). Санный путь устанавливается в конце ноября – начале декабря, разрушается в конце марта.

Усиливающееся солнечное сияние вызывает испарение снега и первого апреля, он почти весь исчезает. Температура воздуха к этому числу достигает –50 С и выше.

Весенний сезон. Весна – переходный сезон года. В это время осуществляется коренная перестройка физических условий климатообразующих процессов и явлений, быстро увеличивается количество солнечной радиации, поступающей на земную поверхность. Резко меняется состояние подстилающей поверхности, благодаря чему радиационный баланс приобретает устойчивое положительной значение и создаются условия, благоприятствующие трансформации притекающих воздушных масс.

Весна – сравнительно короткий и засушливый сезон. Она начинается со времени перехода средних суточных температур воздуха через –50 к более высоким значениям. Весной запасы воды в снеге колеблются от 33 до 45 мм. Продолжительность снеготаяния 12-14 дней. Интенсивность снеготаяния 2,5 мм/сутки. Обычно к началу весны снег испаряется и запасов влаги в почве не пополняет.

Влажность почвы весной определяется в основном осенними запасами влаги, но эти запасы не могут быть значительными, т.к. даже после полного осеннего насыщения почвы влагой в слое 0-20 см весной содержится продуктивной влаги всего 60-70 мм. О недостатке осадков весной говорит отношение осадков к испарению. Наблюдения показывают, что испарение превышает количество атмосферных осадков на 30-50%, а в отдельные сухие годы ветреные периоды весны и начала лета в 4-5 раз [33, С.57].

На весну приходится наибольшее количество дней. В первый этап весны нарастание температуры воздуха происходит медленно. В это время значительное количество тепла затрачивается на оттаивание почвы, промерзающей до глубины 2,5-3 м.

Весенний сезон характеризуется небольшой продолжительностью – в среднем около 2 месяцев, что обусловливается сравнительно быстрыми изменениями в сезонных становлениях климатообразующих процессов и явлений (поступление солнечной радиации, сход снежного покрова, перестройка атмосферной циркуляции).

Первые две фазы сезона – снеготаяние и послезимье, находятся под значительным влиянием зимнего сезона и его последствий (наличие снежного покрова, мерзлой почвы, возврат холодов). Последние две фазы – разгар весны и предлетье, характеризуются нарастающими тенденциями летнего сезона (приближение количества солнечной радиации к максимуму, быстрый прогрев почвы и приземных воздушных масс, ослабление интенсивности возврата холодов, начало вегетации растений).

Летний сезон. Он характеризуется наибольшей продолжительностью дня при максимальной высоте солнца над горизонтом. Это обеспечивает получение подстилающей поверхностью наибольшего количества суммарной солнечной радиации. По наблюдениям в Завитинске она достигает в июне и июле по 15,0, в августе снижается до 12,6 ккал./см2. Лето наиболее теплый климатический сезон. Годовой максимум температуры воздуха приходится на июль +410 С. летний сезон имеет продолжительность свыше трех месяцев – 111 дней в Завитой. Повторяемость жарких дней с температурой воздуха выше 200 С значительна – от 40 до 60. Летом выпадает наибольшее количество осадков. Вторая половина лета – избыточно влажная из-за прихода на территорию района умеренного фронта. Циклоны приносят очень влажный и теплый воздух из субтропических и тропических широт, которые дают обильные осадки. В это время чаще всего и выпадают интенсивные ливни, нередко приносящие большой ущерб хозяйству. Конец июля – начало августа – самые благоприятные периоды для вегетации растений.

В этот период максимально прогревается поверхность почвы. Средняя ее температура +22,60 С, но бывает и до +350 С и выше. В дождливую половину лета удерживаются высокая влажность воздуха. За июнь, июль и август бывает от 15 до 25 дней, когда в середине лета относительная влажность воздуха достигает 80-90%. Это еще одна особенность местного климата.

Со второй половины августа заметно понижается температура воздуха и сокращаются случаи выпадения осадков. Лето заканчивается 15 сентября. В сентябре, с установление средней суточной температуры около +100 - +110 С, начинаются предутренние заморозки, приближается осень.

Осенний сезон. Осень, как и весна, является переходным климатическим сезоном, промежуточным звеном между основными годового климатического цикла – летом и зимой. В динамики климатообразующих процессов и явлений обоим переходным сезонам свойственны общие черты, но с разной их направленностью.

В весенний сезон осуществляется ликвидация зимних условий и становление предпосылок летнего сезона, осенью – ликвидация летних условий и становление предпосылок зимнего сезона.

Осенью, как и весной, происходит перестройка физических основ климатообразующих процессов и явлений. Убывает количество солнечной радиации, поступающей на деятельную поверхность, меняется состояние последней, что приводит к установлению отрицательного радиационного баланса, ослаблению трансформации воздушных масс, изменению атмосферной циркуляции.

Наблюдения показывают следующее количество суммарной солнечной радиации: в сентябре 9,3, октябре 6,7, в ноябре 4,4 ккал./см2.

Однако, наряду с большой общностью характеристик, переходные сезоны имеют и известные различия, обусловленные характером предшествующего сезона. Осенний сезон на рассматриваемой территории сухой, солнечный и значительно теплее весны. Продолжительность осеннего сезона в Завитинске 40 дней.

Со времени начала ночных заморозков до образования снежного покрова наблюдается сухая, тёплая днем и морозная ночью погода.

Осенью увеличивается количество дней с сильными ветрами [33, С.60].

Метеорологическая служба. В городе Завитинске уже 77 лет работает метеостанция. За это время ей пришлось сменить несколько адресов. Долгое время работники метеостанции ютились в небольшом ветхом здании (рис. 5).

Осенью 2005 года метеорологи отметили новоселье (рис. 6).

Основной задачей метеостанции является наблюдение за температурой воздуха, почвы, количества выпавших осадков и передача данных в Благовещенск, где составляются сводки погоды по нашему району.

Рис. 5 Старое здание

метеостанции. Рис. 6 С новосельем!

10.09.05 10.09.05

Работа у техников-наблюдателей очень многогранная. Основные наблюдения они ведут на метеорологической площадке, где установлено большинство приборов ( рис. 7).

Рис. 7 На метеорологической площадке. 10.09.05

Наблюдения проводятся по стандартной программе в течении 10- минутного интервала времени через три часа. Затем эти данные кодируют и передают в виде цифровой сводки в установленные адреса.

Данные наблюдения метеостанции используются не только для составления прогнозов погоды и предупреждения о неблагоприятных для народного хозяйства явлениях природы, изучения климата и его изменений, но и для непосредственного обеспечения обслуживаемых организаций сведениями о погоде. К примеру, в метеослужбу часто обращаются сотрудники пожарной части. Используют данные метеостанции и работники милиции при раскрытии того или другого преступления. А в летнее время техники-наблюдатели ведут агрометеонаблюдения за сельскохозяйственными растениями.

1.6. Гидрография

Гидрография района представлена р. Завитой с притоками и небольшими пойменными озёрами. Имеются травянистые и моховые болота и искусственные водоёмы.

Реки. Большинство рек района – это малые реки с небольшой скоростью течения. Равнинность территории, значительная испаряемость в тёплый период, особенно в его первую половину, отсутствие на большей части равнины водоупорного мёрзлого горизонта, безлесая южная часть района обусловливают малую густоту речной сети.

Так как реки района относятся преимущественно к группе малых, отчасти, средних они несут мало воды. Равнинность территории обусловливает небольшое падение рек малую скорость их течения и в то же время большую извилистость и меандрирование.

Теперь рассмотрим режим рек района по гидрологическим сезонам. наиболее водообильным периодом на Дальнем Востоке является конец лета и осень, и чтобы лучше отразить динамику гидрологических явлений, удобнее начать характеристику их режима с осени.

Устойчивые отрицательные температуры осенью в Завитинском районе наступают только в ноябре месяце, но ледовые явления на малых реках начинаются в октябре. Средние месячные температуры воздуха в октябре положительные или нулевые, но отмечаются абсолютный минимум - 250С. Средне месячное количество осадков в это время резко сокращается по сравнению с летним периодом и колеблется от 25 до 31 мм.

По мере сохранения поступления атмосферной влаги уменьшается поверхностный и грунтовый сток в реки. С наступлением морозов и замерзанием болот, влажных лугов, аккумулирующих летне-осенние осадки, происходит резкое сокращение расхода воды, а также понижается уровень.

Такое изменение режима питания и расхода воды в реке по-разному отражается на малых реках и зависит от строения речной долины [11, С.19].

Одновременно с понижением уровня происходит замерзание малых рек, которое начинается с образования заберегов. В период быстрого наступления отрицательных температур наблюдается шугоход. Средние сроки начала ледостава – конец октября, первая декада ноября. Осенний ледоход, как правило, не наблюдается. Неравномерно соединяющиеся забереги постепенно разграничивают русло на полыньи, а затем образуется сплошной ледяной покров. На очень малых реках, с площадью водосбора до 100 км2, имеющих широкие поймы, наблюдаются явления сухарного льда, т. е. льда, повисшего над опустившейся и вновь замёрзшей водой.

Период с устойчивыми отрицательными температурами характеризуется как зимний сезон. Продолжительность его колеблется от 4,5 до 5 месяцев, с ноября по март.

Из-за низких отрицательных температур в течение долгого времени глубоко промерзают почвогрунты. Значение зимних температур заключается в их влиянии на образование мощного ледового покрова на реках и их промерзание. Реки получают только грунтовое питание, и по мере его сокращения расход воды уменьшается. Поэтому уровень воды на больших и средних реках понижается [11, С.21].

Иначе ведут себя малые реки. По мере увеличения мощности и сокращения подлёдного руслового пространства происходит медленное вытеснение водного потока на поверхность замёрзшей реки, т. е. происходит подъём уровня воды в малых реках, несмотря на сокращение расходов воды.

Необычен и ледовый режим малых рек. Речной поток, стеснённый руслом и нарастающим речным льдом, вынужден изливаться на поверхность замёрзшей реки. Излившаяся вода замерзает и наращивает лёд сверху, образуя налёдный вторичный лёд.

По мере усиления морозов многие малые реки промерзают до дна. В это же время по фарватеру реки лёд вспучивается, и поперечный профиль его принимает выпуклую форму. По центру бугра вспучивания образуется широкая трещина, из которой иногда изливается вода, замерзая и наращивая лёд сверху, у бортов русла.

Весенний период, как отмечалось, длится от даты перехода средних суточных температур воздуха через -50 с последующим нарастанием положительных температур до окончания последних заморозков. В этих пределах весна длится 1,5-2 месяца – с первой декады апреля до конца мая.

Гидрологическая весна начинается несколько раньше, с последних дней марта, оканчивается в первых числах мая.

В конце марта надледная вода, продолжающая изливается на поверхность замёрзшей реки, в дневные часы не замерзает. Это связано с большим поступлением солнечной энергии, увеличившимся количеством часов солнечного сияния и высокой прозрачностью атмосферы. Ещё до наступления положительных средних, устойчивых температур, начинает сходить снежный покров, особенно на инсолируемых склонах, и повышается уровень грунтовых вод[11, С.25].

Рыхлые породы долин малых рек Завитинского района в мёрзлом состоянии не всегда являются водоупором. Только до предела насыщенный водой и замёрзший грунт водоупорен. В остальных случаях всегда остаются пустоты между частицами мёрзлого грунта, которые сравнительно легко поглощают поверхностную влагу. Особенно это относится к песчано-гравелистым породам, слагающим изучаемую территорию. Такая частичная водопроницаемость породы и незначительные запасы в маломощном снежном покрове весной обеспечивают то, что за счёт просачивания снеговых вод пополняются грунтовые воды и почти не образуется поверхностный сток. Расход воды в реках несколько повышается.

В первой декаде апреля средняя суточная температура воздуха переходит через 00. осадков выпадает около 20 мм, а испаряемость превышает количество осадков на 20-30%, а в отдельные декады в 4-5раз. В это время уже возможно выпадение осадков в виде дождя, что способствует быстрому переходу снежного покрова в жидкую фазу и тем самым вызывает весеннее половодье. Но в речном русле лежит лёд, и водный поток идёт по его поверхности, прижимаясь к бортам русла, выходя на пойму, т. к. лёд по фарватеру имеет выпуклую форму. Подъём воды достигает 30-50 см над поверхностью льда. В ночные часы на поверхности текущего по льду весеннего потока может образоваться ледяная корочка до 5 см толщиной, и водный поток будет заключён между зимним льдом и молодым льдом периода подъёма воды.

Таким образом, весеннее половодье на малых реках порождается двумя причинами: во-первых, увеличением расхода воды за счёт таяния снега и, во-вторых, вытеснением воды на пойму в связи с тем, что русло занято мощным льдом, образовавшимся за зиму. Зимой медленный подъём уровня воды на реках переходит в резкий подъём весеннего половодья. Но ледоход не возникает. Весенний водный поток не в состоянии поднять и привести в движение зимнюю толщу льда, достигающую полутораметровой толщины при относительно нешироком русле в 10-30 м. Поэтому весенние воды идут по поверхности льда, прижимаясь к бортам русла или выходя на пойму, так как по фарватеру лёд сохраняет выпуклую форму поперечного профиля.

Через 4-6 дней уровень половодья падает ниже поверхности льда и вновь обнажается зимний лёд, т. е. после схода вод весеннего половодья, реки снова как бы возвращается в зимнее состояние, так как почти сплошь покрыты льдом. На поверхности обнажившегося льда остаются отложения пойменного и руслового аллювия до 30 см мощности.

Оставшийся лёд медленно разрушается на месте, усиливая русловые эрозионные процессы. По стрежню реки он разрушается быстрее, и поток течёт как бы в ледяном канале или под навесом ледяных глыб[11, С.27].

На участках с неширокими поймами, ограниченными высокими террасами или склонами бортов долины, реки быстрее очищаются ото льда. Это объясняется тем, что грунтовые воды, поступающие в реку и имеющие температуру +2-+40, быстро достигают русла реки и отдают своё тепло водному потоку. [11, С.28]

Гидрологическое лето длится 50 дней, с начала мая и по сентябрь включительно. Всё это время выпадает до 80 % годовой нормы осадков, причём основная масса дождей приходится на июль и август. Осадки выпадают крайне неравномерно. Наибольшее влияние на гидрологический режим оказывают затяжные дожди, чередующиеся с ливнями. Это обусловливает значительное увеличение водности рек, а при охвате ливнями больших территорий приводит к паводкам. Начало возможного образования паводков приходится на вторую половину мая. Однако наибольшая их повторяемость наблюдается в период максимального выпадения осадков, т. е. в июле и августе.

В октябре паводки, как правило, прекращаются. Однако, наблюдаются случаи, когда паводочный период заканчивается значительно раньше и реки вступают в осенний, а затем зимний период сочень малым стоком. [13, С.23]

Завитая. Самой большой рекой Завитинского района является р. Завитая, левый приток Амура в среднем течении. Её длина 262 км, площадь бассейна 2790 км2. начинается в лесистой части Зейско-Буреинской равнины. Верховья заболочены, разбиты на отдельные стоячие водоёмы. Равнинность территории обусловливает небольшое падение реки 155 м, её уклон составляет 0,00059, скорость течения 0,6 м/с., а коэффициент извилистости 2,22. Как раз из-за сильной извилистости река получила своё название. Ширина реки достигает 15-30 м, а средняя глубина 0,8-1м. Расход реки меняется в течении года, например в марте он составляет 2,5 м3 / сек., а в августе 29,5 м3 / сек. Летний расход превышает зимний в 13 раз. Наибольший месячный расход составляет 163 м3 / сек. Годовой сток реки равен 0,388 куб. км.

Завитая имеет 28 притоков всех порядков. Основные притоки: Половинка – 31 км, Меркушевка – 26 км, Камышовка – 22 км, Светлая – 15 км.

По реке возможно плавание на небольших лодках. Основное хозяйственное использование воды в реках района выражается в пастбищном водоснабжении.

Озёра. Крупных озёр на территории Завитинского района нет, но имеются многочисленные небольшие пресные водоёмы. Почти все озёра представляют собой старицы (бывшие русла рек). Больше всего таких озёр в пойме реки Завитая, как правило, они имеют вытянутую, подковообразную форму.

На территории района встречаются небольшие, зарастающие с берегов тростником озерки округлой формы глубиной до 1 м.

Для жителей района озёра, прежде всего, интересны как объекты отдыха и рыбалки.

Наряду с природными водными объектами в Завитинском районе имеется несколько искусственных водоёмов. Один из таких водоёмов – дамба, которая находится между сёлами Иннокентьевка и Демьяновка (рис. 8).

Рис.8 Иннокентьевская дамба 25.04.06

Болота. На территории района встречаются значительные участки заболоченных земель и болота.

Процессу заболачивания способствуют значительные осадки тёплого периода, тяжёлый механический состав почв, плоский рельеф невысокие температуры и большая влажность воздуха. Ещё один фактор, способствующий заболачиванию – медленное оттаивание сезонной мерзлоты. Густая травянистая растительность не только препятствует испарению, но и даёт много перегноя, что задерживает оттаивание болот весной и летом.

В районе преобладают травяные и мохово-травяные болота. Мощность торфа на травяных болотах составляет обычно 0,3 – 1 м. В ходе уровней болотных вод прослеживаются весенний максимум периода снеготаяния, спад летом, прерываемый подъёмами от выпадающих дождей, высокие горизонты в сентябре – октябре и минимальный зимой. Низинные болота в начале ноября замерзают сверху, уровень воды в них резко падает. Промерзание идёт постепенно, и к апрелю достигает наибольших значений (1 – 1,2 м). Оттаивание начинается в апреле и заканчивается в июле; отдельные мёрзлые линзы сохраняются в течение всего тёплого периода [4, С. 77]. В сельскохозяйственном производстве болота не играют никакой роли ( рис 9).

Рис. 9 Травяное болото в окрестностях с. Иннокентьевка 25.04.2006

Подземные воды. Геологическое строение, разнообразие ландшафтов наличие многолетней мерзлоты предопределили гидрогеологические условия района.

Здесь встречаются почти все типы вод грунтовые и артезианские. Мощность верхнего водоносного горизонта колеблется от 4 до 16 м. Водоносный горизонт залегает на глубине от 3 до 13 м. Этот горизонт существует не постоянно. В период выпадения увеличивается, а в промежутках истощается. В зимнее время этот горизонт исчезает. Практического значения он не имеет.

Воды современных аллювиальных отложений приурочены к отложениям пойм, русел рек и ключей. Мощность водоносного горизонта колеблется от 1 –2 м до 22 м. Залегает водоносный горизонт на глубине от 0,8 до 8,6 м с неравномерным, но большим дебитом, зависящим от гранулометрического состава и сезонных условий. Эти воды наиболее доступны и широко используются населением.

Воды меловых отложений приурочены к чагоянской и кивденской свитам. Эти свиты сложены песками, песчаниками, гравием и галькой с переслаиванием глин, глинистых песков, конгломератов. Глубина залегания вод зависит от гипсометрического положения скважин и местонахождения водоносного слоя в разрезе. В этих свитах наблюдается целый комплекс водоносных горизонтов. Эти воды часто напорные и реже свободные.

Водоносные горизонты часто связаны гидравлически между собой. Дебеты этих горизонтов колеблются от 0,01 до 3 и более м3/ сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натривые. Эти водоносные горизонты имеют большое практическое значение и используются в водоснабжении. [20, С.10]

1.7. Почвы

Почва это уникальное творение природы, образованное минеральными веществами, водой, воздухом, организмами, останками животных и растений. На формирование почвенного покрова влияют: горные породы, рельеф, режим выпадения осадков, тип грунтов, растительность и животный мир [36, С.36].

Рельеф района равнинный, пологий, сложенный увалами и долинами. Основными почвообразующими породами являются песок и глина. Климат достаточно суровый, поэтому почвы долго находятся в замороженном и холодном состоянии. Значительная доля почв испытывает переувлажнение на протяжении долгого периода. Из-за холода и переувлажнения растительные остатки разлагаются медленно. В тоже время относительно жаркое и влажное лето способствует бурному развитию растительности. Большинство почв района имеют относительно невысокое плодородие, поэтому в них необходимо вносить минеральные и органические удобрения. При проведении почвенных обследований на территории района были выделены следующие типы почв: бурые лесные, луговые, дерново-подзолистые, лугово-бурые, луговые тёмноцветные, пойменные, дерново-луговые, болотные. Наиболее распространены бурые лесные и луговые почвы.

Бурые лесные почвы. Тип бурых лесных почв подразделяется на: бурые лесные, бурые лесные оподзоленные, бурые лесные глееватые. Эти почвы залегают на повышенных элементах рельефа, подстилаются породами лёгкого механического состава – супесями, песками.

Характерным морфологическим признаком описываемого типа является наличие загумусированного верхнего горизонта мощностью 6-8 см, реже 10 – 12 см серо-бурого цвета, лёгкого механического состава, который резко сменяется иллювиальным горизонтом ярко-бурого цвета с тяжелым механическим составом.

У глееватых разновидностей бурых лесных почв наблюдаются сизые пятна клея в иллювиальном горизонте и материнской породе. Обычно они залегают на очень пологих склонах и формируются на делювиальных глинах и суглинках.

У бурых лесных оподзоленных почв за гумусовым горизонтом следует оподзоленный горизонт палевого цвета, мощностью 7 – 10 см.

Эти почвы обладают незначительными запасами питательных веществ. Содержание гумуса колеблется от 2 до 3,5 % , подвижного калия от 2,5 до 5мг на 100 г почвы, подвижного фосфора 2 –3 мг на 100 г почвы.

Характеризуя бурые лесные почвы в целом, необходимо отметить, что в виду легкого механического состава, хорошего естественного дренажа они легки в обработке. Большим недостатком их является склонность к эрозионным процессам и слабая обеспеченность элементами питания растений. Поэтому при использовании бурых лесных почв и освоении бурых лесных оподзоленных необходимо большое внимание уделить применению органических и минеральных удобрений [9, С.74].

Луговые почвы. Этот тип почв залегает по выровненным слабопологим склонам и вершинам плато, большая часть их распахана.

Почвообразующие породы почв данного типа – покровные глины и суглинки. Морфологические признаки следующие: верхний гумусовый горизонт от 17-21см глинистый, светло-серый, бесструктурный или непрочной пылевато-комковатой структуры, уплотнённый, резко переходит в иллювиальный горизонт - вязкая, светло-жёлтая, бесструктурная, плотная глина. Бесструктурность и периодическое переувлажнение способствуют развитию закисных процессов, вызывающих оглеение. В таком случае образуются луговые глееватые почвы.

Содержание подвижных форм фосфора незначительно – 0,5-2 мг, а калия среднее и хорошее от 4-10 мг на 100 г почвы. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной, или слабокислая. Содержание гумуса от 4-7%

По механическому составу луговые почвы отнесены к крупно- пылевато-иловатым глинам. При избыточном выпадении осадков эти почвы подвергаются переувлажнению; в засушливое время при содержании влаги 14-16% становятся физиологически сухими. Это явление усугубляется незначительным содержанием устойчивых агрегатов (крупнее 0,25 мм) обеспечивающих благоприятный водно-воздушный режим.

Таким образом, луговые, обладая рядом отрицательных физических свойств имеют незначительный запас элементов питания растений, поэтому растения в период роста испытывают большой недостаток пищи и поражаются различными заболеваниями. Внесение фосфатных, азотных и калийных удобрений – главная задача по повышению их плодородия.

Дерново-подзолистые почвы. На платообразных вершинах увалов под пологом древесной растительности сформировались дерново-подзолистые почвы. Особенностью их развития является периодическое переувлажнение и как результат этого – оглеённость. Эти почвы занимают большую площадь в районе.

Морфологический профиль дерново-подзолистых почв следующий: гумусовый горизонт тёмно-серого цвета с мощностью дернины 8-20 см, пылевато-комковатой структуры, глинистого механического состава, ясно сменяется светло-серым или белёсым горизонтом А2, чаще бесструктурным. Следующий за ним иллювиальный горизонт, характеризуется ржаво-бурой или грязно-бурой окраской, ореховатой структурой. Оглеённость у дерново-подзолистых-глеевых уже заметна в горизонте А2 и вниз по профилю увеличивается. В иллювиальном горизонте имеются включения зёрен марганца и железа. [12, С.240].

Подстилаются дерново-подзолистые почвы в зависимости от рельефа делювиальными и покровными глинами и суглинками. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 11 %, обеспеченность калием хорошая до 10-13 мг на 100 г почвы.

Дерново-подзолисто-глеевые почвы ежегодно переувлажняются, что приводит к их заболачиванию. Это в основном сенокосные угодья. Часть этих земель может быть освоена в пашню после проведения мелиоративных работ по осушению.

Лугово-бурые почвы. Эти почвы занимают небольшие площади и являются переходным типом от бурых лесных к луговым. Формируются на делювиальных сильно щебнистых глинах или на двучленных (слой суглинка или глины мощностью 80-100 см, подстилаются песком). Занимают пологие склоны сопок, подножия сопок, слабо выраженные повышения на равнине.

Морфологические признаки: горизонт А – тёмно-коричневого цвета, комковатой структуры, обогащён илистыми частицами. По своему потенциальному плодородию лугово-бурые почвы несколько выше бурых лесных и луговых почв.

Содержание гумуса в верхнем горизонте равно 4-6%. Реакция почвенного раствора колеблется от сильно кислой до близкой к нейтральной. Участки кислой реакцией требуют известкования с целью создания благоприятных условий для с/х культур. Характерной особенностью является слабая степень насыщенности подвижными формами фосфора (1-2мг) и калия (2,5-5мг).

Луговые тёмноцветные почвы. Этот тип почв формируется на покровных глинах, занимает равнины, обширные ровные плато или очень пологие склоны. Почвы распространены на юге и на юго-западе района. Естественная растительность – луговая, разнотравно-злаковая с большим содержанием бобовых.

По потенциальному плодородию этот тип почв считается самым лучшим в Амурской области.

Морфологические признаки: гумусовый горизонт мощностью 30-40см чёрного цвета постепенно сменяется переходным горизонтом серо-коричневого цвета. За переходным горизонтом следует иллювиальный горизонт, коричневого цвета.

Гумуса в пахотном слое содержится от 7% до 10% , это количесство вполне обеспечивает растения азотом и органическими веществами. Запасы же подвижных форм калия и фосфора незначительны.

Пойменные почвы формируются на современном речном аллювии. Занимают поймы рек и низкие террасы (изредка заливаемые). Отличительные признаки пойменных почв – рыхлость по всему профилю (мягкие почвы), слоистые. Механический состав разнообразный от песков до глины [12, С.253].

Болотные почвы представлены торфянисто-глеевыми и торфяно-глеевыми разновидностями, которые между собой различаются мощностью торфа. Почвообразующими породами служат делювиальные глины и суглинки, современный аллювий, представленный песком и илом.

К этому типу следует отнести намытые почвы падей, характеризующиеся слоистым строением без генетического профиля образовавшихся в результате деятельности временных водостоков. Все эти почвы непахотопригодные и используются частично в качестве ручных сенокосов.

1.8. Растительность и животный мир

Завитинский район расположен на Зейско-Буреинской равнине. Растительный покров территории представлен луговыми, степными и древесными формами.

В размещении растительных ассоциаций отмечается зависимость от рельефа. Так, леса тяготеют к хорошо дренируемым элементам рельефа. Древесная растительность имеет ограниченное распространение. Она сосредоточена в северной и северо-восточной части района и представлена почти исключительно лиственными породами (рис. 10).

Леса состоят из белой и черной березы, липы, дуба, осины, лиственницы и кленов; в подлеске густые заросли маньчжурского орешника и рододендрона, среди них иногда встречается кустарниковый карагач. На южных склонах к перечисленным породам присоединяется берест, амурский бархат, амурский виноград и актинидия коломикта (кишмиш), лимонник китайский [18, С.179].

Рис. 10 Берёзово-дубовый лес. Автор снимка Кулинич У. Т. ( лето 2005 г.)

На склонах и увалах – заросли кустарников с высокими разнотравьем и злаками. Пади и долины покрыты злаково-осоковыми болотами, а склоны, где нет кустарников – злаково-разнотравными (рис.11) и разнотравно-злаковыми лугами.

Рис. 11 Цветущий луг. Автор снимка Кулинич У. Т. (лето 2005 г.)

На поверхности плато и его пологих склонах в области распространения глеево-подзолистых почв развиты обширные заболоченные луговые пространства, покрытые травянистой растительностью и кустарником. Преобладающими являются вейниковые ассоциации в сообществе с кровохлебкой, овсянкой. На травянистых болотах, встречающихся среди лугов, растут осоки, пушица, хвощ, тростник.

В долинах рек на поверхности широких террас распространены луга с преобладанием осоки дернистой, осоки нитевидной и вейника.

Мари имеют вид кочковатых болот и покрыты вейником Лангсдорфа, осокой Шмидта, кровохлёбкой.

Водная растительность достаточно богата видами. В мелководных озёрах и старицах встречается кубышка, водяной орех или чилим, водяная сосёнка, водные мхи, различные водоросли. На берегах водоёмов растут крупные полуводные растения: рогоз, камыш, аир болотный и другие виды. [18, С.181].

Полезные растения. Рассмотрим наиболее полезные растения района, используемые как медоносы, съедобные и лекарственные растения и грибы, а также непосредственно используемые в хозяйстве.

Пчеловодство вид деятельности, где от типа растительности зависит качество и количество полученного меда. Основные растения - медоносы, культивируемые человеком в районе, гречиха и рапс. Здесь произрастают и природные медоносы. Лидер по продуктивности липа амурская, способная давать до 1000 кг меда с I га, а с одного дерева до 5 кг (см. приложение 2) . Более 200 кг с га могут давать иван-чай (см. приложение 3), ивы, леспедеца двуцветная и много других растений.

В качестве лекарственных растений используется более 1100 видов растений Дальнего Востока (из 3000 видов высших растений). Подавляющее большинство их представлено и в районе. Наиболее известны такие растения, как аир болотный, валериана, зверобой, кровохлебка лекарственная (см. приложение 4), лимонник китайский, подорожник, ромашка аптечная, тысячелистник, чистотел, шиповник даурский и др. В районе встречается более трех десятков видов съедобных растений и грибов, самые известные из которых: голубика, брусника, черемуха азиатская, яблоня сибирская, лещина разнолистная, белый гриб, подосиновик, груздь, маслята, папоротник орляк, дикий лук и чеснок и многие другие.

Древесина заготавливается населением для получения пиломатериалов и дров. Большинство видов лугового разнотравья является прекрасным кормом для скота на пастбище и заготовленного в виде сена (см. приложение 5) [36, С.44].

Животный мир на территории района представлен двумя основными фаунистическими комплексами: восточносибирским (или светлохвойной тайги) и лесолуговым. Восточносибирский фаунистический комплекс образуют типичные представители светлохвойной тайги. Это такие виды млекопитающих, лось, заяц-беляк, из птиц - каменный глухарь, лебедь-кликун, черная синица, черный дятел, большой пестрый дятел и другие. В реках встречается амурский хариус, кроме того, обычны налим, гольяны; в озерах преобладают серебряный карась и щука.

Лесолуговой комплекс занимает большую территорию района. Особенность этого комплекса состоит в том, что здесь встречаются как типично таежные представители, так и виды, обитающие в широколиственных лесах. Из числа таежных видов распространены бурундук, колонок. Наряду с ними присутствуют представители степей Монголии и Забайкалья: даурский хомячок, длиннохвостый суслик. Из птиц встречаются дрофа, даурский журавль. По речным долинам сюда проникают элементы фауны широколиственных лесов: маньчжурская косуля, маньчжурский заяц, лисица, фазан, черная кряква и ряд других животных [2, С.119].

НАСЕЛЕНИЕ

2.1 История заселения и освоения

В декабре 1858 года была учреждена Амурская губерния, которая, в свою очередь, поделилась на волости. Одной из таких волостей была Завитинская, получившая свое название от речки Завитая. Территория вновь образованной волости охватывала, если сравнить с теперешним административно-территориальным делением, Михайловский, Бурейский и Завитинский районы.

По состоянию на 1984 год в волости было 20 поселений, Все они размещались по берегам рек Завитая, Бурея, Райчиха, Половинка и Харь-Бирь, В них насчитывалось 686 дворов, в которых проживало 5540 человек. Земля распределялась из расчета 110 гектар на семью.

В начале 1926 года в области произошли изменения в административно- территориальном делении. Вместо волостей было образовано 17 районов. Одним из них стал Завитинский.

Заселение этого района началось в 1865 году, когда на речке Завитая основалось село Платово, названное именем первого поселенца.

Процесс переселения стал непрерывным. Из года в год на карте района появлялись все новые и новые населенные пункты. Первыми довровольцами-переселенцами были крестьяне из внутренних областей европейской России, Украины, Белоруссии и Сибири.

В 1881 году образовалась деревня Иннокентьевка, получившая свое название в честь Иннокентия Вениаминова, первого Амурского епископа, затем патриарха Московского.

В 189О году основано село Белый Яр, Название получило от крутого обрыва белого цвета на противоположном берегу реки Завитая.

В 1893 году появилось село Валуево, названное в честь Амурского военного губернатора А.М.Валуева. До 1910 года оно называлось Рогожино, по фамилии первого поселенца.

В 1897 году основано село Камышенка, названное по Фамилии первого поселенца Камышина.

За весь период с начала колонизации и до 1900 года в районе водворилось около 100 хозяйств. Более интенсивное заселение началось с 1900 года. В период с 1901 по 1909 годы на территории района возник целый ряд новых населенных пунктов, водворилось 686 семей. На карте района появились такие деревни, как:

ПОДОЛОВКА. Основана в 1902 году переселенцами из Каменец-Подольской области.

АНТОНОВКА. Основана в 1902 голу под названием Увальное, затем переименована в честь первого жителя.

ФЁДОРОВКА. Основана в 1902 году, названа именем первого поселенца Федора Шарапова,

АЛБАЗИНКА. Возникла в 1903 году и названа, в честь иконы Албазинской Богоматери, впервые привезенной на Амур иеромонахом Гермогеном в 1665 году. Первоначальным названием деревни было Павло-Петровка.

УСПЕНОВКА. Основана в 1903 году. Первоначально деревня называлась Евсеевкаа в честь ходока Евсеева, открывшего и предложившего для заселения этот участок. Позже деревня получила современное название в честь православного праздника - Успение Божьей Матери,

НОВОАЛЕКСЕЕВКА. Основана в 1904 году, До 1931 года называлась Меркушка по названию одноименной речушки.

БОЛДЫРЕВКА. Основана в 1906 году и названа по фамилии областного землеустроителя Болдырева. До 1910 года село называлось Минская Слобода, в честь первых поселенцев из Минской области.

ЗАВИТАЯ. Поселок основан в 1906 году, Название получено от одноименной извилистой реки. С 191,2 года Завитая становится железнодорожной станцией, в 1936 году ему дан статус - поселок городского типа, а с 18 ноября 1954 года посёлок стал городом Завинском районного подчинения.

АВРАМОВКА. Образовалась в 1908 году, названа по имени первого жителя,

ВЕРХНЕИЛЬИНОВКА. Основана в 1908 году. Названа по Фамилии первых поселенцев на Амуре Ильиных.

ДЕМЬЯНОВКА. Основана в 1908 году. Название получила по имени первого поселенца.

ТУР - железнодорожная станция. Основана в 1912 году как ж/д разъезд N 30, с 1935 года носит современное название.

ДЕЯ - железнодорожная станция, основана в 1912 году как ж/д разъезд N 31, с 1935 года носит современное название.

ЖИТОМИРОВКА. Образовалась в 1913 году переселенцами из Житомирской области.

ИВАНОВКА. Основана в 1918 году и названа по имени первого поселенца.

ПРЕОБРАЖЕНОВКА. Основана в 1918 году. До 1929 года село называлось Мороженная Падь.

Начиная с 1918 но 1924 год переселение в район прекратилось. Основывались и другие поселения в северной части района. По состоянию на 1926 год в районе было 30 сел и деревень, работало 29 сельсоветов.

С 1924 по 1930 год в район, как малозаселенный, двинулась широкая волна переселенцев. За этот период вселилось 5000 человек,

В 1928 году основано село Червоная Армия, в результате планового переселения бывших красноармейцев и их семей.

В 1929 году было основано село Ленино. В 1930 году была основана Куприяновка. Наименование получено по названию одноименной речки Куприяниха, названной по имени Я. И. Куприянова, участника экспедиции Н.Н.Муравьёва-Амурского в 1854 году,

В 1935 году в связи со строительством железнодорожной ветки Завитая-Поярково возникла станция Демьяновка [22, С.10].

На 1 января 1936 года население района составляло 17 тысяч человек. Из общей численности население сельской местности составляло 9,5 тысяч, остальное - городское.

В районе было 25 начальных и 4 неполные средние школ, клуб и 12 изб-читалень, 4 больницы и 3 Фельдшерско-акушерских пункта.

В 1931-1932 годах в районе прошла коллективизация. Она проводилась спешно, с перегибами, без материально-технического и идеологического обеспечения. Еще большие перегибы были допущены в проведении политики раскулачивания, А это, в свою очередь, привело к резкому сокращению производства продуктов сельского хозяйства.

В результате коллективизации в районе было образовано 31 коллективное хозяйство: им. Сталина, им.Блюхера, им. 9-ой Крымской кавалерийской дивизии, им. Ворошилова, им. Лазо, им. Натовского, им. Калинина, им. Буденного, им. Ануфриева, им. Ленина, им. Мухина, им.Кирова, им.Крупской, Красное Знамя, Новая Жизнь, Реконструкция, 1 Мая, Путь бедноты, Красный пахарь, Вперед, Свобода, Амурец, Завет Ильича, Путь Ильича, Таежный труженик, Верный путь. Победитель тайги, Красный охотник, Покоритель тайги и Червоная Армия.

В 1930 году в районе организуется Завитинская машинотракторная станция, в 1936 году - Болдыревская, в 1937-Куприяновская. Завитинская МТС имела 57 тракторов, 14 комбайнов и 8 автомашин. Болдыревская МТС имела 24 трактора, 3 комбайна и 3 автомашины. Примерно такое же количество техники имела и Куприяновская МТС.

В связи с вводом в эксплуатацию транссибирской железнодорожной магистрали поток переселенцев в район усилился. Более быстрыми темпами стали развиваться села и посёлок Завитая. Появились железнодорожные предприятия, набирала темпы кустарная, местная, перерабатывающая промышленности. Ширилась база строительных организаций. В 1915 году вступает в строй мукомольный завод, построен ряд мелких крестьянских мельниц, 6 маслодельных, заводов нефтебаза, кирпичный завод и завод по переработке льна, хлебопекарни, заготзерно, заготпушнина и т.д.

Началась революция. Советская власть в Завитинскую волость пришла в Феврале 1918 года, но продержалась не долго, была свергнута внутренней контрреволюцией и японской интервенцией . В борьбе за восстановление советской власти завитинцы приняли самое активное участие, Так, в поселке Завитая, Камышенке, Аврамовке, Валуево и Верхнеильииовке были созданы боевые подпольные революционные группы, которые оказывали всестороннюю помощь действовавшим на территории района партизанским отрядам «Старик», «Макарова-Зуборева», «Черный ворон» и «Красный орел». Для руководства и координации действий партизанских отрядов в августе 1919 года в селе Албазинка Завитинской волости состоялось совещание представителей наиболее крупных партизанских отрядов области, на котором было проведено районирование действий отрядов и создан руководящий орган.

45 завитинцев погибло в годы этого лихолетья. Геройски погиб и первый председатель поселкового революционного совета Константин Нестерович Курсаков, изрубленный шашками.

После изгнания японских интервентов из Амурской области в Феврале 1920 года бойцы партизанских отрядов влились в состав частей Красной Армии и продолжали борьбу за полное освобождение Забайкальской и Приморской областей.

Ярко проявилась боевая и трудовая доблесть завитинцев и в годы Великой Отечественной войны. Страшное известие о войне потрясло всех. Прокатилась волна многолюдных митингов. Выступающие клеймили позором врага, призывали всех мобилизовать свои силы для спасения Родины. Особенно людно было в те дни в военкомате. Молодежь желала идти на Фронт добровольно. [22, С.11].

В первые дни войны весь уклад жизни и хозяйственной деятельности жителей района был подчинен нуждам Фронта, Все трудовые коллективы поддержали почин работников Завитинской МТС и артели "Новый свет" увеличить рабочий день на один час. На железнодорожном транспорте массовый характер приняло Лунинское движение - удлинить перегоны паровозов и вагонов при наименьших денежных затратах, материалов и рабочего времени. Движение "Работать за двоих" охватило все предприятия.

Сбор денег, продуктов питания и вещей для Фронта в районе стал массовым. К концу 1941 года труженики сел собрали 672500 рублей для строительства эскадрильи боевых самолетов "Амурский колхозник". Только в 1945 году из нашего района было отправлено на Фронт свыше 2000 посылок.

По неполным данным, за период войны из Завитинского района в армию было отправлено 1500 человек, не вернулось с Фронта 955 человек. Вечная им память и земной поклон!

Долгими, мучительно долгими были голодные, холодные и тревожные дни войны. Но завитинцы не согнулись, выстояли и победили.

Во время войны и в первые два десятилетия после нее в результате бездорожья, крайне плохого обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами, очень низкого медицинского и культурного обслуживания и других негативных причин жители многих отдаленных сел стали покидать обжитые места и переселяться в деревни, расположенные ближе к районному центру. В результате этого на карте района исчезли такие села, как Цветковка, Вознесеновка, Святогоровка, Лазо, Бессарабка, Поляна, Яносовка, Покровка, Горки, Вершина Завитой, Секта, Секта-Горбыль, Тыгда и Озерное.

Чтобы двинуться дальше, поднять производство промышленной и сельскохозяйственной продукции до довоенного уровня, району потребовалось около пяти лет. С конца 50-х и до середины 70-х годов в районе, как и по всей стране, шло интенсивное преобразование коллективных хозяйств (колхозов) в совхозы. За период с 1960 по 1976 год в районе было организовано 9 совхозов. Два хозяйства - колхозы "Восток" и "Белый Яр" не претерпели изменений.

С конца 1991 до середины 1992 года в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства, создания условий для предпринимательства на селе и во исполнение Постановления правительства Российской Федерации "О порядке реорганизации колхозов и совхозов'' все хозяйства нашего района стали самостоятельными товариществами с ограниченной ответственностью .[22, С.13].

2.2.Характеристика населения

Численность и размещение. При площади Завитинского района в 3286 км его население составляет 19,1 тыс. чел. Для сравнения, в 1990 г. население района составляло30,5 тыс. человек. За этот период население уменьшилось на 11, 4 тыс. человек (рис. 12).

Тыс. чел.

Рис. 12 Изменение численности жителей

Источники: Завитинский район в цифрах: статистический справочник / Госкомстат Российской Федерации Амурский областной комитет государственной статистики. – Благовещенск, 2002. – С.6.

Социально-экономическое положение Завитинского района за январь-декабрь 2005 г: доклад / Амурский межрайонный отдел государственной статистики. - Завитинск, 2005. - С. 21.

Плотность населения составляет 5,8 человек на 1кв. км. Размещение населения в пределах района крайне неравномерно. Наиболее плотно заселена южная часть, где расположено большинство населенных пунктов (см. приложение 6). А на севере района практически отсутствует постоянное население. В районе насчитывается 24 населенных пункта, но раньше их было больше. Ныне такие села, как Цветковка, Вознесеновка, Святогоровка, Лазо, Бессарабка, Поляна, Яносовка, Покровка, Горки, Вершина Завитой, Секта, Секта-Горбыль, Тыгда, Озерное и Святогоровка уже не существуют.

Рост населения района шел с 1894 г. до конца 1980-х гг. Затем началась убыль населения, которая продолжается и по настоящее время. Это связано, прежде всего, как с естественным (снижение рождаемости и увеличение смертности), так и с механическим движением населения (миграция населения в города на заработки, учебу и пр., а также в другие регионы страны и зарубежья).

Демографическая ситуация. С конца 1980-х гг. В районе происходит снижение уровня рождаемости с 24%о (1986 г.) до 10 %о (2003 г.). Это снижение обусловлено множеством факторов - социально-экономических и социально-психологических: снижением доли населения, состоящего в браке, постарением населения, миграционным оттоком молодежи, снижением уровня жизни, ростом безработицы и т.д. За 2005 г. в районе родилось всего 225 человека, для сравнения: за 1985 г. - 398 человек (рис.13).

Впервые превышение смертности над рождаемостью наблюдается с 1995 г. С 1990 по 2005 смертность увеличилась на 50%. За этот же период рождаемость уменьшилась в два раза. В 2005 г. смертность составила 14‰ (всего умерло 360 человек).

Естественный прирост (убыль) составил за 2005 г. -135, для сравнения в 1990 г. соответствующие показатель был равен 227 человек.

Человек

Рис. 13 Естественное движение населения

Источники: Завитинский район в цифрах: статистический справочник / Госкомстат Российской Федерации Амурский областной комитет государственной статистики. – Благовещенск, 2003. – С.6.

Социально-экономическое положение Завитинского района за январь-декабрь 2005 г: доклад / Амурский межрайонный отдел государственной статистики. - Завитинск, 2005. - С. 21.

На 1. 01. 2004 г. при населении района 19 379 человек мужчин было 9191, а женщин - 10188 человек (51,5 % и 48,5 % соответственно). Доля трудоспособного населения составила 57,4 %, моложе трудоспособного - 22,1 %, а доля пенсионеров - 20,5 %.

В 2005 году было заключено 108 браков (в 1990 г. - 265) и оформлено 92развода (в 1990 г. - 99). Таким образом, брачность снизилась почти в 2,5 раза при сохранении числа разводов, что говорит о неблагоприятной социально-экономической ситуации в районе. Основными причинами снижения брачности, рождаемости, увеличения смертности и заболеваемости стали резкое увеличение уровня безработицы, и снижение доходов на душу населения в 1990-е годы в связи с переходом к рынку.

Образование. Образовательный уровень населения района ниже, чем в городах. По данным переписи 1989 г., в районе на 1000 человек населения в возрасте 15 лет и старше приходилось лиц, имевших высшее образование - 147, незаконченное высшее - 10 (учителя, врачи, специалисты сельского хозяйства, офицеры), среднее специальное -205, среднее общее - 237, неполное среднее - 226, начальное - 129 человек.

Национальный состав. В районе проживают представители разных национальностей, при подавляющем большинстве русских. По данным переписи населения 2002г., в районе проживало: русских -90%, украинцев - 7%, белорусов - 1%, азербайджанцев мене 1% от общей численности населения (рис. 14).

Рис. 14 Национальный состав

Источник: Завитинский район в цифрах: статистический справочник / Госкомстат Российской Федерации Амурский областной комитет государственной статистики. – Благовещенск, 2003. – С.7.

Миграции. За период 1991-2002гг. в результате миграционного обмена район потерял 2943 человека. Так, только за 2002 г. миграционный отток из района составил 734 человека, выехал 1446 человек, а прибыло 712 человек. В 2005году по территории Завитинского района отмечается миграционный прирост населения, его величина составила 10 человек. Оборот миграции прибывших и выбывших по г. Завитинску составил четыре человека.