Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа№ 3»

Исследовательская работа

на тему:

«Идейно-художественное своеобразие рассказа

Н. П. Вагнера «Новый год»

Выполнила:

Жуковицкая Диана Романовна

9 «А» класс

Руководитель:

Кириченко Светлана Георгиевна

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение……………………………………………………………………3-4

2. «Русский Андерсен» Николай Вагнер.…………………………………...5-6

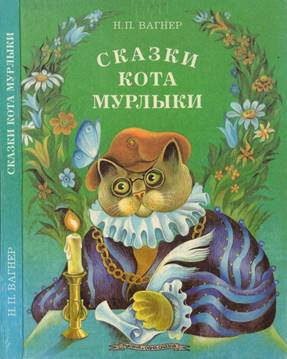

3. «Сказки Кота - Мурлыки»………………………………………………...6-8

4. Идейно – художественное своеобразие рассказа Н. П. Вагнера

«Новый год»…………………………………………………………………. 8

4.1 Композиция рождественского рассказа «Новый год» …………………...8-9

4.2 Главный приём творческой системы Вагнера…………………………...9-12

4.3 Литературное место Петербурга……………………………………………13

4.4 Речь повествователя и речь героев……………………………………...14-15

4.5 Образ ребёнка в рождественской литературе…………………………..16-18

5. Закон эволюции и развития………………………………………………18-19

6. Заключение………………………………………………………………..19-20

7. Список источников……………………………………………………………20

8. Приложение……………………………………………………………………21

Введение

В истории западноевропейской и русской литературы XIX века существовала традиция сочинения и издания произведений, специально приуроченных к одному из главных праздников христианского календаря – Рождеству.

Рождественская литература представляет собой разнообразные варианты символической трактовки евангельской легенды. В конце XIX в. в России начинают издавать специальные сборники святочных произведений: «Рождественская ночь», «Светлая ночь»,«Рождественская елка», «На святках», «Зимою студеной», «Несчастные» и др., где наряду с рождественскими рассказами публиковались стихотворения, сценки, песни, игры, очерки, исторические заметки и светская хроника. Помимо западноевропейского образца отечественная периодика ориентировалась на исконную фольклорную традицию. Журналы и «рождественские» сборники воспроизводили самые различные святочные сюжеты. Гадания, игры, таинственные превращения связаны с атрибутами и символикой «темных» сил – чертями, масками, метелью, безлунной ночью. Тема христианская основополагается на историях о несчастных людях, о страдающих детях, вырабатывая свою собственную символику и эмблематику. Это, как правило, ребенок-сирота, обретший приемных родителей, ангелочки, рождественская елка с подарками.

Взяв за образец «Рождественские повести» Ч.Диккенса, русские писатели не отказались от экспериментов в области композиции и тематики.

Русские писатели, также как и Ч. Диккенс, утверждали основные ценности христианской морали, следуя канону рождественского произведения.

Научная новизна темы исследования связана с изучением одного из наиболее ярких произведений Вагнера с рождественской тематикой – рассказа «Новый год», входящего в сборник философских сказок и притч «Сказки Кота-Мурлыки»

Материалом исследования послужил сборник Николая Петровича Вагнера «Сказки Кота - Мурлыки»

Проблема исследования: выявить особенности авторского мировидения, идейно-художественное своеобразие рассказа Н. П. Вагнера «Новый год», ранее не являвшегося предметом глубокого целостного анализа со стороны современных теоретиков и историков литературы. Показать усложненную жанровую структуру текста, сочетающую в себе черты сказки, рождественского и назидательного рассказов.

Гипотеза: пропаганда творчества Н.П. Вагнера способна повысить уровень нравственно-эмоционального развития школьника, пробуждать доб- рые чувства и активизировать мысль юного читателя.

Цель исследования:изучить идейно-художественное своеобразие рассказа Н. П. Вагнера «Новый год» и проявившееся в нём миросозерцание автора

Задачи исследования: во-первых, изучить концепцию мира и человека у Вагнера, обусловившую выбор литературного контекста созданного им произведения; во-вторых, исследовать специфику художественного воплощения рождественской темы в сказочном творчестве писателя; в-третьих, установить связи вагнеровского рассказа с произведениями западноевропейской и русской литературы ХIХ века.

Объект исследования: творчество Н.П.Вагнера

Предмет исследования: рассказ Николая Петровича Вагнера «Новый год»

Методы исследования:

1. Универсальные методы: анализ, синтез, классификация, обобщение;

2. Эмпирические методы: изучение и анализ литературы, описание.

Практическая направленность: материалы исследования можно использовать на уроках литературы в 5-11классах, при проведении внеклассных мероприятий, на классных часах, тематических встречах; данное исследование представить на неделе литературы, готовый материал предоставить в школьную библиотеку.

2. «Русский Андерсен» Николай Вагнер

|

Вагнер Николай Петрович (30.07.1829) – зоолог, автор детских книг. На Урале прошло детство будущего писателя. Он рано полюбил книги, его любимым произведением была сказка Ершова “Конёк-Горбунок”. Любовь к литературе зародилась у мальчика во многом благодаря его старой няне, крестьянке Наталье Степановне Аксёновой. Большинство русских сказок Николай узнал от неё. Организовал в восемь лет свой домашний кукольный театр, изготовил декорации и актёров из бумаги и разыгрывал «оперу» перед маленькими сестрами. Увлекался естественными науками, в особенности зоологией, что и повлияло на выбор его будущей профессии. Стал знаменитым ученым и был награжден Демидовской премией Академии наук за выдающееся открытие в биологии.

Заниматься литературной деятельностью Николай Петрович начал благодаря сказкам Г.Х. Андерсена. Шумный успех датского сказочника привлёк внимание молодого учёного, многие андерсеновские сказки ему понравились, и Вагнер задался вопросом: сумеет ли он написать так же или лучше? В первую книгу «Сказки Кота - Мурлыки» вошло двадцать пять сказок и притч. Сказки эти пользовались большой популярностью и прославили Николая Петровича куда более, чем научные открытия.

«Русский Андерсен» Николай Вагнер прожил долгую жизнь и занял почётное место как в истории биологии, так и в истории литературы.

3. «Сказки Кота - Мурлыки»

|

Писательское признание Вагнер Николай Петрович получил благодаря сборнику «Сказки - Мурлыки». Литературный талант, который он проявил в нём, признали даже злейшие его критики. Это было удивительно – солидный учёный, профессор зоологии, перу которого принадлежали до сих пор только научные работы и научно-популярные статьи, начал вдруг писать… сказки. И не какие-нибудь незатейливые небылицы – он отважился стать соперником самого Ганса Христиана Андерсена. «Сказки Кота - Мурлыки» были написаны после прочтения «Полного собрания сказок» знаменитого датчанина в середине 60-х годов. В течение трёх лет он создал около дюжины сказок, которые и составили первое издание.Оно было опубликовано в 1872 году в издательстве «Общества переводчиц» Стасовой и Трубниковой. Кстати, этим же «Обществом…» в середине 1860-х были изданы «Сказки и истории» Ганса Христиана Андерсена. В книге Вагнера не было иллюстраций, как говорил он сам, «только буквицы». Это были скорее философские притчи, которые будоражили мысли и ум читателя, помогали понять глубочайший смысл, так ненавязчиво и умело преподнесённый автором. Каждую книгу открывал эпиграф: «Буди сознание в человеке, пусть к лучшей жизни он идёт!». Сказки Вагнера были высоко оценены критикой.

До 1913 года книга выдержала 9 переизданий, причём состав не был постоянным. Скорее всего, по цензурным соображениям часть сказок первого издания была исключена из второго. «Детские» и «взрослые» сказки смешивались. В советское время имя Вагнера было забыто. В 1922 году, когда отмечали 50-летие первого издания «Сказок Кота - Мурлыки», писатель Николай Николаевич Бахтин напомнил о незаслуженно забытом авторе, уже при жизни заслужившем славу «русского Андерсена»: «Пора воздать ему должное, пора признать его классиком русской детской литературы».

Своеобразное «возрождение» Кота-Мурлыки произошло в начале 1990-х. Вновь «Сказки» вышли в свет в 1991 – в год распада Советского Союза. Позднее они издавались вновь, хотя и не такими тиражами. Несколько поколений русских детей выросло на этих сказках, среди них – Александр Блок и Александр Грин. Последний вспоминал, какое неизгладимое впечатление произвели на него в детстве сказки Кота - Мурлыки. Они стали источником возвышенного для его романтической души.

Герой Вагнера Кот - Мурлыка – старый и весьма почтенный Кот, но, к сожалению, полный всяких противоречий. Он любил науку и терпеть не мог учёных. Любил искусство и ненавидел искусников, которые всю свою жизнь пели фальшивые ноты. Кот - Мурлыка рассуждает о человечестве и его будущем, о несправедливом во многом устройстве мира. Одним словом, это был очень оригинальный Кот. Он, часами сидя в кресле, размышляет о разных разностях. И только детям, «среди которых его старому сердцу было тепло и приютно», он «принимался мурлыкать бесконечные песни и сказки», в которых добро всегда побеждает зло.

Сказки Кота - Мурлыки очень разные. Каждая из них о каком-то особенном времени и пространстве. Они выросли на богатой культурной и литературной традиции. Для сказок Вагнера характерна философско-психологическая трактовка нравственных вопросов. Он не боится говорить своим читателям о горе, лишениях, тяжелейших испытаниях и даже смерти. Несмотря на это, впечатление всегда остаётся светлым. Писатель стремится пробудить добрые чувства, и это ему удаётся.

4. Идейно – художественное своеобразие рассказа Н. П. Вагнера «Новый год»

4.1 Композиция рождественского рассказа «Новый год»

Картина мира в рассказе создаётся на стыке двух тесно взаимосвязанных взглядов на мир: романтического и реалистического. Первый взгляд присущ ребёнку с его идеалистическим мировосприятием, второй – умудрённому опытом взрослому человеку, ясно осознающему законы мира. По мнению писателя, жизнь – сложное явление, в ней есть место идеализму и реализму.

Мотив встречи Нового года в начале и в конце повествования образует кольцевую композицию сюжета произведения. Новый год – это не только праздник, регулярно приходящий в дома богачей и лишь изредка навещающий дома бедняков. Абстрактный образ Нового года на заре своей жизни – это младенец, смотрящий на мир с улыбкой, а в конце – «седой, дряхлый старикашка».

Периоды солнечного цикла (суточного либо годового) ассоциируются у Вагнера с фазами жизни человека: рождение – детство – юность – зрелость – старение – смерть. Старый год, словно подошедшая к своему финалу человеческая жизнь, уходит спать в тёмный архив истории, и на его место заступает Новый год, являющий себя миру в образе утреннего «румяного, морозного солнца», напоминающего писателю раскрасневшееся на морозе румяное личико малыша. Противоположные образы – Старый год / дряхлый старикашка и Новый год / родившийся младенец – являются неотъемлемыми частями единого целого – времени. Время – это непрерывный процесс смены циклов как в природном мире, так и в мире человеческом.

В мире действующих героев – та же оппозиция: младенец Гришутка / старик Григорий Васильевич (таковы две ипостаси главного героя, носителя, в зависимости от возраста, двух полярных точек зрения на мир). Первый тип оценок (положительных) присущ неопытной и доверчивой молодости, а второй (исключительно негативные оценки) – умудрённой опытом старости. Эти оценки имеют непосредственный, «жизненный» характер. Они являются звеньями одной бесконечной цепи, о чём свидетельствует кольцевая композиция сюжета произведения. В финале писатель вновь изображает героя в новогодний вечер в кругу семьи, но в противоположность началу сказки он уже не мальчик, а подводящий итог всей жизни старик, окружённый своими детьми – вступающим в жизнь новым поколением, полным мечтаний и надежд.

4.2 Главный приём творческой системы Вагнера

Сказочное повествование в рассказе основывается на приёме контраста, главном приёме творческой системы Вагнера, который используется им на всех уровнях текста: лексическом, композиционном, образном.

В сказке противопоставляются герои из разных социальных слоёв: Петровна с детьми и «его превосхо дительство» с домочадцами – со свойственным им бытом, поведением, языком.

Пространственный образ города с его улицами и жителями тоже построен на социальном контрасте:«Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперёд снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки». Выразительность речи в данном фрагменте создаётся благодаря смещению внимания автора с людей на их одежду: богатые шубы, с одной стороны, и бедные шинелишки и пальтишки – с другой, заменяют людей, которые облачены в них.

Социальный контраст присутствует как в одежде, так и в манере передвижения прохожих. Большое внимание автор уделяет семантике одежды в своём повествовании. Об этом следует сказать особо. Если мир природы имеет цвет, то одежда людей – нет. Писателю важна не эстетическая функция одеяния, а утилитарная его функция (согревать и защищать человека от холода). Мотив одежды связан с социальной проблематикой произведения. Простой народ «снуёт», «бежит» в плохонькой одежде, подгоняемый морозом: «Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки». Представители высших сословий и чинов идут неторопливо, им тепло и комфортно в их богатом одеянии: «Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками». Одежда – социальный знак, замещающий человека в глазах общества. Уменьшительные формы слов в названиях одежды не только подчеркивают контраст роскоши и бедности, но и призваны, по замыслу автора, вызвать жалость у читателя, его сочувствие к беднякам.

Приём описания одежды, как один из значимых приёмов создания художественного образа персонажа, актуализирует ценностные смыслы произведения. У Вагнера детали одежды не просто подчеркивают бедность или, наоборот, богатство героев, но и включают произведение в широкий контекст русской классической литературы, отсылают к художественному миру Гоголя и других писателей-классиков.

Вагнер противопоставляет мир бедности и мир богатства. Описание жилища бедняков включает типичные для этого мира детали: «серенький домишко», «подвальный этаж», «разбитые оконца», «целая гора» замерзших «грязных помоев» перед «грязным, заплесканным крылечком» . Картина ужасающей нищеты и грязи не может вызвать ничего, кроме давно привычного для обитателей этих «углов» чувства:«– Холодно! Голодно!»

Унаследованным мотивом у Вагнера следует считать также образ города Петербурга, построенный на контрасте. Как известно, данный приём использовали в своём творчестве Пушкин, Гоголь, Достоевский.

Важной составляющей городского предпорчтения у Вагнера является образ улицы. Интересно, что названия одних улиц, попадающих в фокус внимания автора в произведении, являются вымышленными (читателю остаётся лишь догадываться об их соотнесённости с реальными географическими точками Петербурга), названия же других улиц тотчас отсылают читателя к реально существующим или существовавшим их прототипам. К числу вымышленных названий относятся Большая Проточная улица и Заречный проспект. В числе исторических мест Петербурга автором выделяются район Пески и Глухой переулок. Пески считались «медвежьим углом» Петербурга и находились «совсем рядом с парадным Петербургом».На Большой Проточной улице в рассказе располагается большой дом «его превосходительства» со статуями и цветами на мраморной лестнице, поразивший воображение шестилетнего Гришутки. Центральный район Петербурга с живущими там господами Вагнер противопоставляет глухим окраинам города. Именно там – на Песках, в Глухом переулке, в одном из «углов» живёт Петровна со своими детками. Её судьба типична: она из числа тех, кто живёт в «подвальных этажах», подле «помойных ям» и мёрзнет от холода в зимние морозы. По справедливому замечанию историков-краеведов, Пески в эпоху героев Вагнера были не просто частью города, но обозначали образ жизни, даже судьбу: «Жить на Песках значило принадлежать к определённой социальной прослойке, обладавшей весьма скромным достатком» .

«Пески» у Вагнера ассоциируются, прежде всего, с чудовищем людской бедности, притаившимся во множестве «грязных закоулков» – приютов «нищеты и разврата» . Название переулка, в котором проживает семейство Петровны, – Глухой переулок – также весьма символично. В Санкт-Петербурге XIX века имелось множество Глухих переулков. Глухим, по обыкновению, счи- тался тупиковый или непроходной, несквозной переулок, из которого не было выхода.

Переулок, о котором идёт речь в рассказе Вагнера, был Глухим, поскольку вёл от Суворовского проспекта в тупик, не доходя до Дегтярного переулка. Название Глухой переулок сохранялось до 1887 года, после чего он был переименован в Заячий переулок.

Тупиковость переулка приобретает у Вагнера символический смысл с точки зрения судьбы проживающего здесь пропащего в большинстве своём люда. Сосредоточенные в захолустном районе Песков многочисленные рассадники человеческого порока делают это место глухим, беспросветным, безнадёжно застойным.

В Толковом словаре В. И. Даля одно из значений слова «глухой» выражено существительным «безточь», антонимами которого в том же словаре являются проточный, текучий, протекающий. В этой связи весьма показательным в рассказе Вагнера выступает контрастное противопоставление Глухого (в значении бессточного, застойного, как болото) переулка и Большой Проточной улицы, где живёт «его превосходительство» и куда всей душой устремляется Гришутка, бессознательно ища спасения от уготованной ему в Песках безрадостной судьбы.

4.3 Литературное место Петербурга

Исторический район Пески по праву можно считать литературным местом Петербурга. Витающий в Песках дух всеобщего неблагополучия трагическим образом повлиял на судьбу и нашёл отражение в творчестве современника Н.П. Вагнера – знаменитого писателя Ф. М. Достоевского. В 1875 году семья Достоевских переехала в дом № 6 на углу Греческого проспекта и 5-й Рождественской улицы. В этом доме писатель написал свой знаменитый «святочный» рассказ «Мальчик у Христа на ёлке», наполненный болью за трагическую судьбу ребёнка. И в этом же доме умер трёхлетний младший сын писателя Алёша. Ещё один смысл, объясняющий выбор Вагнером географического топоса Пески, связан с рождественской тематикой рассказа. Дело в том, что исторически Пески принадлежали Рождественской части города Петербурга: «В середине XVIII века в этой местности возникла слобода, в центре которой выстроили церковь Рождества Богородицы, отчего весь район получил название Рождественского, а улицы – Рождественских». Относительно упомянутой выше слободы важно отметить, что речь идёт о так называемой слободе строителей (пришлых мастеров: плотников и столяров), чьими руками и создавался Петербург. В тексте рассказа Вагнера присутствует намёк на то, что Гришутка, по-видимому, является прямым потомком этих самых слободских мастеров, населявших Рождественский район Петербурга. Такой вывод следует из короткого упоминания об отце Гришутки: «Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича». Несколько Рождественских улиц, идущих параллельно Невскому проспекту (именно их пересекает Гришутка на пути к дому «его превосходительства»), предстают символическими ступенями чудесной рождественской лестницы, ведущей ребёнка к Христовой звезде.

4.4 Речь повествователя и речь героев

Первая глава в рассказе – своего рода пролог к последующему развертыванию сюжета произведения. Повествование о судьбе главного героя открывает нарисованная писателем панорама широкой улицы, где фокус внимания автора направлен на бедное семейство: «старушоночку» Петровну с тремя её детками, бегущими по морозу к себе домой. Это «старший сынок» Вася, сестрёнка Груня и младший сынок Гриша. Выразительный эффект в данной микросцене создаётся благодаря её насыщенности динамическими глаголами: «бежит», «под- прыгивает», «подплясывает», «хватает», «торопится», «пыхтит», «семенит», «жмется», «ежится», «хлопает».

Речь повествователя, как и речь Петровны, ритмична благодаря присутствию в ней различного вида повторов. Таковы повторы: «бегут, бегут», «похлопает, похлопает», «побежит, побежит». Предложение, включающее звукоподражание «скрип, скрип, скрип», дважды повторяется. В конце первой части – уже пяти- кратный повтор: «Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип!..». Автор использует повтор параллельных конструкций (однотипно построенных предложений): «– Бежим, касатик, бежим, родной»; «– Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!..». Различные типы повторов передают интенсивность движения.

Трижды повторяется конструкция, своего рода подбадривающая присказка: «– Мороз лютой, погоняй не стой!..». Троекратный повтор фразы призван акцентировать внимание читателя на символическом образе «лютого мороза». Этот мороз суров и беспощаден, особенно по отношению к беднякам.

Описание происходящего в первых главах рассказа стилизовано под просторечный язык: повествователь «проникает» в мысли своих героев, в их народное сознание. Сочувствующее отношение автора к беднякам призваны передать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «шинелишки и заплатанные пальтишки»; «солдатики»; «старушоночка»; «тулупчик без воротника»; «переулчишко, узенький, дрянненький»; «серенький домишко»; «три фунта колбасики»; «краюшка»; «полфунтика масла промёрзлого»; «леденчики»; «прянички»; «чай в жестяной коробочке»; «самоварчик»; «чайник с отбитым носком»; «сундучок»; «драгоценная рубашечка»; «замёрзлое окошечко»; «разбитые окон-ца». Автор сострадает бедному семейству, вынужденному существовать в условиях социальной приниженности. Они – «маленькие» люди, волею судьбы попавшие на социальное «дно» («Скатились, точно в яму» . Их жалкое убогое существование незаметно для глаз «большого» мира.

Передача положительного эмоционального отношения писателя к героям – не единственная функция уменьшительно-ласкательных суффиксов в сказке. Щедро пересыпая речь Петровны и её деток существительными с уменьшительно-ласкательными суффиксами, автор стремится показать лучшие качества народной души – ласковость и добросердечие. Таковы обращения героев друг к другу: «родименький», «пташечки- касаточки», «касатик», «лапушка», «крошечка», «мамонька». Наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов в словах Петровны придаёт её речи народный колорит, напевность.

Речь господ и приличных светских дам в доме «его превосходительства», наоборот, отличается существенной примесью чужеродной, иноязычной лексики – включает обязательные в высшем свете французские этикетные формулы, передающие эмоции изумления и расположения к ребёнку: “Quel charmant enfant!”, “Dieu! Quels yeux!”, “Quel delicieus enfant!”, “Ravissant”. В этой сцене наиболее остро чувствуется культурная пропасть между простым русским народом, хранителем сокровищ родного слова, и образованным на французский лад высшим классом, который предпочитал выражать свои мысли и чувства на французском языке.

4.5 Образ ребёнка в рождественской литературе

В рассказах Николая Петровича Вагнера детские образы обрисованы с глубоким психологическим и художественным мастерством.

Ребенок, по мнению Вагнера, несет взрослым свет познания. Человечество, хвастающееся своими знаниями и открытиями, до сих пор не может прочесть и осмыслить одного слова: человечность. А дети обладают какою-то особой магией чистоты, кротости, доброты, безгрешности, несут в себе все то, чего так недостает в мире. Они полны желания доставить радость и своей добротой и расположением к окружающим распространяют вокруг себя сияние радости. Обращаясь к своим взрослым читателям, Н.П.Вагнер призывал их учиться жизни у детей: «Подите и поучитесь у этих малых из малых, на которых вы смотрите с фарисейской снисходительностью. В их сердцах сама природа, простая, прямая, великая. Они старше вас целым поколением, выше вас целой головой, потому что в этой голове уже сложились те пути, до которых добивались ваши отцы и дети и все-таки не добились!»

В самом начале повествования совершенно обыкновенные вещи при взгляде на них ребёнка получают вид чего-то необыкновенного, чудесного: цветы на большой лестнице оказываются садами, а статуи – огромными белыми куклами. Захватившее воображение Гришутки воспоминание о только что увиденных им чудесах в большом доме «его превосходительства» послужило толчком к пробуждению у весьма вос- приимчивого и эмоционального ребёнка чувства дисгармонии и стремления к идеалу. «Большим глазам» ребёнка, жаждущим узреть чудеса, проникнуть в тайны неведомого, может быть соразмерен только истинно «большой» мир. Вот почему Гришутке жарко и он не чувствует лютого мороза в отличие от остальных его спутников: «И весь он там, ещё там, где они были назад тому с полчаса».

Шестилетний Гришутка, мечтающий получить в подарок Христову звезду, не ждет милости от небес, а сам отправляется в новогоднюю ночь на поиски желанной звезды. В доме «его превосходительства» на детском празднике Гришутка обретает не только Христову звезду, но и приемную мать. Божественное провидение чудесным образом изменило судьбу мальчика.

Жизнь Гришутки длиною почти в пятьдесят лет читатель не видит. В финале повествования он встречает уже не Гришу, но Григория Васильевича, «его превосходительство», в момент подведения им жизненных итогов. «Путеводная звезда» освещала путь к главной цели всей его жизни: приблизить «то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных “Песках” и люди не будут жить в подвальных этажах, подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы». Руководствуясь этой благородной целью, на протяжении жизни он «хлопотал о том, как бы устроить для всех Гришуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или «путеводной звезды».

Герой из народа напоминает героя волшебной сказки, вышедшего на смертный бой со страшным чудовищем. Однако в отличие от всегда побеждающего сказочного героя взрослый герой Вагнера живёт в реальной действительности, в которой нет места чуду – чудесному избавлению от чудовища: «Он бился с ним ровно полвека, и что же?.. Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. Он строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры». Чудовищем автор называет «людскую бедность», исказившую и извратившую божественную природу человека: «Перед ним стояло отвратительное чудовище – грязное, худое. Оно дрожало от холоду и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища».

Получив средства для достижения цели, герой рассказа не может достичь ее. Поединок философии Рождества с реальной действительностью, по мнению Н. П. Вагнера, напоминает попытку поймать собственную тень. Только это более серьёзная игра, несущая с собой боль разочарования, чувство бессилия и духовную опустошенность. Как не вспомнить здесь слова Чарльза Диккенса: «Наш мир – мир разочарований, и нередко разочарований в тех надеждах, какие мы больше всего лелеем, и в надеждах, которые делают великую честь нашей природе».

Н. П. Вагнер в рождественских историях показывает, как исчезает по мере взросления в ребенке способность фантазировать, разрушается гармония детского видения мира со всеми его земными и небесными тайнами.

5. Закон эволюции и развития

Будучи ученым, Вагнер понимал сущность закона эволюции и развития. Не случайно его рассказ носит заглавие «Новый год».

Несомненно, мир людей повторяет природные циклы, но это не простое повторение и копирование без всякого развития и изменения, притом что мир людей включает ещё и духовное начало. С точки зрения духовного развития каждый раз решение надо искать на новом витке временной спирали. На данном этапе герою Вагнера не дано заглянуть в будущее. Однако на смену старости идёт молодость, чтобы поддержать исчезающие силы разуверившейся старости. Всякий раз будущее (как и продолжение) – за новым годом.

Бесспорно, человек биологически не может вырваться за пределы колеса жизни и смерти, но духовно, как подвижник, как сказочный герой, сражающийся с чудовищем, он ищет своё продолжение в других людях со свежими силами, которые подхватят эстафету и продолжат его дело. Продолжение «его превосходительства» и княгини – в Гришутке, продолжение Григория Васильевича – в его детях и т.д. Новое время откроет новые горизонты. Финал сказки открыт, писатель не даёт готовых рецептов для решения поставленных проблем. Задача автора, скрытого за маской Кота-Мурлыки, шире – не просто развлечь доброй рождественской историей, в которой добро всегда побеждает зло, но активизировать мысль читателя. В понимании Вагнера классическая установка рождественского рассказа – победа добра над злом – есть не что иное, как общественная неуспокоенность социально ответственного человека.

Финал произведения можно считать счастливым, ибо герой достиг высокого социального положения, у него любящая жена и дети. Но с точки зрения личной удовлетворённости результатами своей благой деятельности Григорий Васильевич не считает себя счастливым. В достижении нравственного идеала герой – максималист, он верен своим убеждениям до конца жизни и не может довольствоваться малыми результатами. Писатель тем самым показывает своим читателям, что изменения в обществе не могут произойти фантастическим образом, это результат трансформации сознания всего общества. Автор даёт урок юному читателю, не уводя его в мир фантастики. Он подталкивает сознание ребёнка к серьёзной аналитической работе. В этом – главная цель Н. П. Вагнера как ученого, просветителя, популяризатора научных знаний, ищущего действенный путь разрешения проблемы социального зла. Сложная жанровая структура произведения, сочетающая в себе элементы жанров сказки, рождественского и назидательного рассказов, свидетельствует об уникальности воплощения рождественской темы в тексте Вагнера.

6.Заключение

Трагедия ребенка, лишенного детства – это сигнал о крушении общества, его культуры и морали. Русских писателей, писавших в жанре рождественского (святочного) рассказа, объединяла надежда на возрождение в духовной культуре рождественского мироощущения, на утверждение законов Рождества в каждой семье и во всем обществе.

Ч. Диккенс, Н. П. Вагнер, Ф. М. Достоевский, Н. С.Лесков и др. обращаются к детской теме не потому, что в образе ребенка явлен Бог, а потому, что дети обладают божественной способностью к открытиям, к исследованию мира, к духовному познанию. Сознание ребенка оказывается более глубоким, более восприимчивым к рождественским заповедям, чем умы взрослых. Евангельское слово «Будьте…как дети!» мощным аккордом звучит в рождественской литературе XIX столетия.

Список источников

1. Бессонов М. С. Три поколения Вагнеров – медиков, ученых, писателей и художников [Электронный ресурс].

2. Вагнер Н. П. Сказки Кота-Мурлыки: сказки. М.: ОГИ, 2009. 448 с.

3. Бунатян Г. Г., Чарная М. Г. Литературные места Петербурга: путеводитель. СПб.: Паритет, 2005. 384 с.

4. Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я [Электронный ресурс].

5. Раздъяконов В. С. Творчество Н. П. Вагнера в религиозной культуре России последней трети XIX века [Электрон- ный ресурс]

6. Душечкина Е. В., Русский святочный рассказ: становление жанра. - Спб.: Изд-во СПбГУ, 1995

Приложение

Вопросы

по сказке Н. П. Вагнера «Новый год»

1.Какой

жанр выбирает автор? Как вы считаете, связан ли выбор жанра с названием и

темой рассказа? Какова тема и идея произведения?

2.Почему люди радуются Новому году? Какие детали рождения Нового года вы можете

отметить в сказке? Какой ритуал ежегодно совершает Петровна в Новый год? Для

чего она это делает? Опишите семью Гришутки, какие отношения между членами

семьи? Опишите жилище этой семьи. Сравните с описанием семьи, гостей и жилища

«его превосходительства». Как встречают Новый год эти две разные семьи?

3.Охарактеризуйте главного героя. Какой поступок он совершает в Новый год? Какая мечта им движет? Кто помогает найти дорогу? Как реагируют хозяева и гости на появление мальчика? С чем пришел мальчик к хозяину дома? Какой подарок выбирает мальчик? Как меняет судьбу мальчика этот смелый новогодний поступок? Так ли он смел в канун Нового года, будучи стариком? Чего он тогда испугался? Образ его страха? Кто развенчивает этот страх?

4.Как вела и куда привела «путеводная звезда» героя в конце жизни? Какая цель в

жизни была у Гришутки? Достиг ли Григорий Васильевич ее? Какое звучание вы

услышали в конце сказки: пессимистическое или оптимистическое? Обоснуйте свой

ответ.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.