МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 355 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

Исследовательская работа по проблеме:

«Психологические основы коррекции внимания старших дошкольников с речевыми нарушениями»

Выполнила:

педагог-психолог

МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 355 Г. ДОНЕЦКА»

Рудская Валентина Викторовна

2021

СОДЕРЖАНИЕ

|

ВВЕДЕНИЕ |

3 |

|

РАЗДЕЛ 1 Обзор литературных источников по проблеме исследования |

|

|

1.1 Проблема внимания в исследованиях зарубежных и отечественных ученых |

6 |

|

1.2 Особенности развития внимания в детском возрасте |

18 |

|

1.3 Исследования особенностей внимания у детей с нарушениями речи |

22 |

|

Вывод по первому разделу |

23 |

|

РАЗДЕЛ 2. Экспериментальное исследование особенностей внимания у старших дошкольников с нарушениями речи (констатирующий эксперимент) |

|

|

2.1 Объект и ход проведения экспериментального исследования |

25 |

|

2.2 Методики изучения внимания |

26 |

|

2.3 Результаты экспериментального исследования особенностей внимания детей с речевыми нарушениями |

31 |

|

Вывод по второму разделу |

33 |

|

РАЗДЕЛ 3. Коррекционная работа по развитию внимания (формирующий эксперимент) |

|

|

3.1 Принципы проведения и задачи коррекционной работы |

34 |

|

3.2 Содержание программы развития внимания |

35 |

|

3.3 Оценка эффективности программы коррекционно–развивающих игр (контрольный эксперимент) |

41 |

|

Вывод по третьему разделу |

44 |

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ |

45 |

|

ЛИТЕРАТУРА |

47 |

|

ПРИЛОЖЕНИЯ |

48 |

ВВЕДЕНИЕ

“Внимание есть именно та дверь,

через которую проходит всё,

что только входит в душу

человека из внешнего мира”.

К.Д. Ушинский.

Рост темпа современной жизни, большой поток информации, развитие многообразных форм массовой культуры привели к увеличению объема знаний, необходимых для жизни современному человеку. Происходящие изменения в обществе оказали влияние и на развитие детей, активно включившихся в жизнь, и выдвинули новые требования к системе образования в целом. Дошкольное образование стало рассматриваться как первая ступень во всей системе непрерывного обучения. Осуществлять подготовку к школе, создавать условия для эмоционального, физического, интеллектуального и творческого развития призвано дошкольное учреждение.

Развитие произвольного внимания в дошкольном возрасте является одним из непременных условий успешного обучения в школе. Умение действовать без отвлечений, следовать инструкциям и контролировать полученный результат – все это требования, которые предъявляет школа к произвольности детского внимания.

Дети, начинающие обучаться в школе, чаще всего страдают от рассеянности или неразвитости своего внимания. Развивать и совершенствовать внимание не менее важно, чем учить письму, счету, чтению. Внимание выражается в точном выполнении связанных с ним действий. Образы, получаемые при внимательном восприятии, отличаются ясностью и отчетливостью. При наличии внимания мыслительные процессы протекают быстрее и правильнее, движения выполняются более аккуратно и четко.

Развитие внимания, памяти, мышления — это важная часть общего психического развития ребенка дошкольного возраста. Устойчивое внимание играет важную роль в познании ребенком окружающего мира. В дошкольном возрасте дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять его на предметы и явления, в этом случае организующее начало принадлежит речи.

Ряд отечественных психологов: Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Добрынин Н.Ф., Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., Мухина В.С., Эльконин Д.Б. и другие изучали особенности развития внимания у детей. Они отмечали тесную связь произвольного внимания и речи. В дошкольном возрасте произвольное внимание формируется в связи с общим возрастанием роли речи в регуляции поведения ребенка. Чем лучше развита речь, тем выше уровень восприятия и тем раньше формируется произвольное внимание необходимое для дальнейшего обучения в школе. Поэтому очень актуальным является вопрос развития внимания у детей с речевыми нарушениями. В свою очередь речевая деятельность формируется и развивается в тесной связи со всеми психическими процессами. Коррекционная работа по преодолению речевых нарушений, требует от ребенка активности на занятиях, точного выполнения действий, заданий, мыслительной деятельности, что протекает быстрее и правильнее при наличии внимания. Поэтому внимание является необходимым условием успешной коррекционной работы.

Недостаточность развития внимания у детей с нарушениями речи отмечали многие авторы в области логопедии (Волосовец Т.В., Борякова Н.Ю., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др.). Авторы отмечают, что, для детей с нарушениями речи характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания: недостаточная устойчивость, трудности переключения, распределения и включения внимания. Это ведет к неумению вовремя включиться в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой, что в свою очередь приводит к быстрой утомляемости, отвлекаемости, повышенной истощаемости организма и способствует появлению различного рода ошибок при выполнении заданий. Ранняя диагностика на этапе дошкольного помогает выявить детей с низким уровнем развития внимания (его свойств), которое не только влияет на качество формирования навыков письма, чтения, счета, но и в значительной мере определяет успешность овладения ребенком общеучебными и предметными умениями, полноценность усвоения всего учебного материала начального этапа обучения.

Многие трудности, связанные с низким уровнем развития внимания заявляют о себе уже в период дошкольного детства. В школе такие ученики испытывают большее, по сравнению с другими учащимися класса, напряжение при овладении школьными навыками, нередко отстают в темпе учебной деятельности. Поэтому очень важно, установив у ребенка требующие коррекции особенности развития внимания, вовремя начать коррекционную работу.

В настоящее время стали актуальными проблемы развития внимания, однако рекомендации по этому вопросу относятся в основном к начальной школе и не освещают опыт организации работы с детьми дошкольного возраста, тем более с детьми, имеющими нарушения речи. Все вышесказанное и определило актуальность исследования.

Цель исследования: выявить возможности коррекции развития внимания через проведение системы специально организованных игр.

Объект исследования: Процесс коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения.

Предмет исследования: Возможность развития и формирования основных характеристик внимания (объема, устойчивости, переключаемости), видов внимания (зрительного, слухового, моторно – двигательного) в процессе работы.

Гипотеза исследования: у детей с речевыми нарушениями снижен уровень развития основных характеристик внимания. Специально организованные коррекционные занятия и игры позволят скорректировать нарушения внимания. Это в свою очередь повлияет на успешность логопедической работы и процесс школьной адаптации детей с речевыми нарушениями.

Достижение данной цели возможно через решение ряда задач:

1. Провести обзор общей и специальной литературы по проблеме развития внимания у детей.

2. Выявить особенности развития основных свойств внимания у старших дошкольников с речевыми нарушениями.

3. Провести экспериментальную работу по коррекции основных свойств внимания у старших дошкольников с нарушениями речи.

4. Выработать общие методические рекомендации по коррекции внимания у старших дошкольников с нарушениями речи.

Практическая значимость заключается в том, что подобранные игры на развитие слухового и зрительного восприятия и внимания, на развитие моторно-двигательного внимания у детей с речевой патологией могут быть использованы в практической работе разными специалистами в дошкольных учреждениях.

РАЗДЕЛ 1 Обзор литературных источников по проблеме исследования

1.1 Проблема внимания в исследованиях зарубежных и отечественных ученых

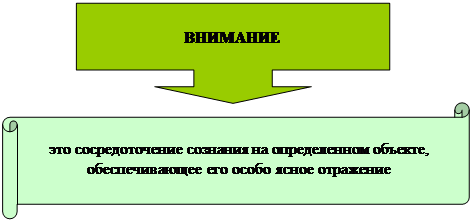

Среди психических явлений внимание занимает особое место: как отмечают многие психологи, оно не является самостоятельным психическим процессом и не относится к свойствам личности. В то же время внимание всегда включено в практическую деятельность и познавательные процессы, посредствам него выражаются интересы, направленность личности. Внимание выступает как сторона психической деятельности и является необходимым условием успешного приобретения знаний, качества и продуктивности трудовой деятельности, самовыражения личности. Внимание само по себе не является познавательным процессом, но оно присуще любому из познавательных процессов (восприятию, мышлению, памяти) и выступает как способность к организации этого процесса. Внимание является одним из компонентов ориентировочно – исследовательской деятельности, оно представляет собой психическое действие, направленное на содержание образа, мысли и других явлений. Внимание играет огромную роль в регуляции интеллектуальной активности. По мнению П.Я. Гальперина «внимание нигде не выступает как самостоятельный процесс, оно открывается как направленность, настроенность и сосредоточенность любой психической деятельности на своем объекте, как сторона или свойство этой деятельности». Внимание не имеет своего специфического продукта, его результатом является улучшение всякой деятельности, которой оно сопутствует.

Психологи утверждают, что ни один психический процесс не может протекать целенаправленно и продуктивно, если человек не сосредоточит своего внимания на том, что воспринимает или делает. Человек может смотреть на какой-либо предмет и не замечать его или видеть очень плохо. Занятый своими мыслями человек, не слышит разговоров, хотя звуки голосов доносятся до его слухового аппарата. Человек может не чувствовать боли, если внимание направленно на что – то другое. Напротив, глубоко сосредоточившись на предмете или деятельности, человек подмечает все его детали и действует очень продуктивно, а, фиксируя свое внимание на ощущениях, он увеличивает свою чувствительность.

Внимание в жизни и деятельности человека выполняет много различных функций. Р.С. Немов отмечал: «Оно активизирует нужные и тормозит ненужные в данный момент психологические и физиологические процессы, способствует организованному и целенаправленному отбору, поступающей в организм информации, в соответствии с его актуальными потребностями, обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность психической активности на одном и том же объекте или виде деятельности».

С вниманием связаны направленность и избирательность познавательных процессов. Их настройка непосредственно зависит от того, что в данный момент времени представляется наиболее важным для организма, для реализации интересов личности. Вниманием определяется точность и детализация восприятия, прочность и избирательность памяти, направленность и продуктивность мыслительной деятельности. Для перцептивных процессов внимание является своеобразным усилителем, позволяющим различать детали изображений. Для человеческой памяти внимание выступает как фактор способный удерживать нужную информацию в кратковременной и оперативной памяти, как обязательное условие перевода запоминаемого материала в хранилище долговременной памяти. Для мышления внимание выступает как обязательный фактор понимания и решения задачи. Внимание играет огромную роль в процессе развития речи. В экспериментальных работах доказано, что при отсутствии слухового внимания изменяется порог слуховой чувствительности, по сравнению с нормальным он повышается в несколько десятков раз, а чувствительность к звуку соответственно снижается.

|

Исследование внимания ведутся много веков и среди психологов до сих пор нет согласия в отношении сущности и права на самостоятельное рассмотрение. Одни ученые утверждают, что как особого независимого процесса внимания не существует, что оно выступает лишь как сторона другого психологического процесса или деятельности. Другие полагают, что внимание представляет собой независимое психическое состояние человека, специфический внутренний процесс, имеющий свои особенности, несводимые к характеристикам других познавательных процессов. В качестве обоснования своей точки зрения психологи указывают на то, что в мозге человека можно обнаружить и выделить особого рода структуры, связанные именно с вниманием, анатомически и физиологически относительно автономные от тех, которые обеспечивают функционирование остальных познавательных процессов. Указывалось, в частности, на роль ретикулярной формации в обеспечении внимания, на ориентировочный рефлекс, как его возможный врожденный механизм, на доминанту, исследованную и описанную в связи с вниманием А.А. Ухтомским. Психологи отмечают, что действительно в системе психологических феноменов внимание занимает особое положение. Оно включено во все остальные психические процессы, однако у него есть особенности проходящие через все другие психические процессы. Это – наличие в нем динамических, наблюдаемых и измеримых характеристик, таких как объем, устойчивость, переключаемость и других, которые непосредственно к познавательным процессам (ощущению, восприятию, памяти, мышлению) не относятся. Р.С. Немов отмечает, что правильное решение состоит в том, чтобы попытаться соединить и учесть обе точки зрения, увидеть во внимании и сторону процессов, и самостоятельное, независимое от них. Это значит принять точку зрения, согласно которой, внимание как отдельный психический процесс не существует, но представляет собой особенное состояние, характеризующее все эти процессы. Эта позиция подтверждается известными анатомо-физиологическими данными:

1. Механизм доминанты можно наблюдать на всей поверхности коры головного мозга, независимо от того, зоны каких анализаторов в них локализуются.

2. Ретикулярная формация находится на пути нервных импульсов, касающихся всех познавательных процессов.

3. Нейроны внимания – клетки – детекторы новизны – можно встретить практически на всей поверхности и в некоторых внутренних структурах головного мозга

4. Все 3 фактора в центральной нервной системе существуют автономно, независимо от отдельных сенсорных анализаторов, что говорит все же о особенном феномене, не сводимым ко всем остальным.

В соответствии с концепцией традиционной психофизиологии внимание рассматривается как самостоятельный психический процесс. В противовес этому представлению С.Л. Рубинштейн (1946) полагал, что внимание лишено своего содержания и является динамической характеристикой протекания познавательной деятельности. В современной системной психофизиологии внимание трактуется не как отдельный психический процесс, а как результат определенных межсистемных отношений в ЦНС, которые обеспечивают эффективность деятельности человека.

Физиологический механизм внимания, как отмечают психологи, рассматривается как фильтр расположенный на разных уровнях нервной системы и отсеивающий мало значимые сигналы. Внимание связывается с ретикулярной формацией – анатомически и функционально обособленной нервной тканью, расположенной в стволе головного мозга и в подкорковых областях. Она тормозит одни импульсы и усиливает другие, пропуская их в кору головного мозга. Благодаря этому совершается отбор стимулов, достигающих зону ясного видения.

Механизм внимания связан с рефлекторной деятельностью мозга. И.П. Павлов выделил у животных безусловный ориентировочный рефлекс, который он назвал рефлексом «что такое?» В этом рефлексе, который является врожденным и у людей, ясно прослеживается зависимость внимания от внешних раздражителей, но он не объясняет всей сложности произвольного внимания человека, которое развилось в процессе трудовой деятельности.

Понять физиологическую картину динамики внимания помогает открытое И.П. Павловым явление, которое получило название «оптимального очага возбуждения». На мозг в каждый момент действует ряд раздражителей (слуховых, зрительных, кожных и др.). Под их влиянием в коре головного мозга возникает множество различных по силе очагов возбуждения. Как показали исследования, оптимальный очаг возбуждения обладает средней интенсивностью, но он является наиболее устойчивым и тормозит другие очаги. Оптимальный очаг возбуждения динамичен. Изменение раздражителя приводит к перемещению очага в другие участки мозга.

Изучая физиологическую деятельность мозга А.А. Ухтомский создал учение о доминанте. Доминанта или господствующий очаг возбуждения, отличается от подвижного оптимального очага возбуждения повышенной устойчивостью. Она не только тормозит вновь возникающие очаги возбуждения, но и способна усиливаться за их счет, переключать на себя процессы возбуждения, возникающие в других нервных центрах.

Ни оптимальный очаг возбуждения, ни доминанта не вскрывают до конца механизмы внимания человека. В динамике внимания большое значение имеет умение поставить цель. Постановка и постоянное уточнение целей деятельности вызывает, поддерживает и переключает внимание. Механизмом возникновения оптимального или доминирующего очага возбуждения в этих случаях будет взаимодействие первой и второй сигнальной систем, осуществляемое путем иррадиации возбуждения из речевой сигнальной системы в первую.

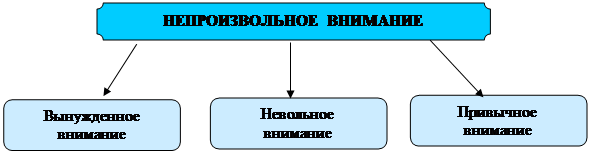

По активности человека в организации внимания психологи выделяют три основных вида внимания.

Непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу его особенности как раздражителя. Это внимание в психологической литературе называют пассивным или эмоциональным. Оно возникает без волевых усилий.

Существует ряд причин возникновения непроизвольного внимания:

– объективные особенности предметов и явлений (интенсивность, новизна, динамичность, контрастность);

– структурная организация (объединенные объекты воспринимаются легче, чем беспорядочно разбросанные);

– интенсивность объекта (более сильный звук, яркий плакат);

– новизна, необычность объекта;

– резкая смена объекта;

Отношение раздражителя к потребностям (то, что соответствует потребностям, привлекает внимание прежде всего).

Основная функция непроизвольного внимания заключается в быстрой и правильной ориентации человека в постоянно меняющихся условиях, выделении тех объектов, которые могут иметь в данный момент наибольший жизненный смысл.

В зависимости от внутренних условий выделяют три разновидности непроизвольного внимания.

|

Вынужденное внимание – врожденное, естественное или инстинктивное, внешняя и внутренняя деятельность уменьшается до минимума или принимает автоматический характер.

Невольное внимание – складывается также на инстинктивной основе, в процессе стихийного научения и адаптации человека к определенным условиям жизни. В отличие от стимула вынужденного внимания, объекты невольного внимания проникают в область сознания в моменты относительного бездействия, периоды отдыха.

Привычное внимание – внимание, обусловленное установками, намерением выполнить ту или иную деятельность. Одни авторы считают его следствием или особым случаем произвольного внимания, другие – переходной формой к нему.

Вынужденное, невольное, привычное внимание как разновидности непроизвольного внимания объединяет то, что их побудительные причины лежат вне сознания человека.

Непроизвольное внимание характеризуется следующими особенностями:

– человек предварительно не готовится к восприятию объекта;

– интенсивность непроизвольного внимания обуславливается особенностями раздражителей;

– непродолжительно по времени (длится до тех пор, пока действуют соответствующие раздражители, и, если его не закреплять, прекращается по окончании их действия).

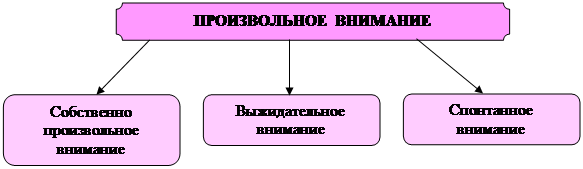

Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, направляемое требованиями деятельности. В психологии его называют активное и волевое. По мнению рядя ведущих отечественных психологов (Н.Ф. Добрынина, С.Л. Рубинштейна и др.), при произвольном внимании сосредоточение происходит не только на том, что эмоционально приятно, а в большей мере на том, что должно делать. Поэтому психологическое содержание произвольного внимания связано с постановкой цели деятельности и волевым усилием. Волевое усилие переживается как напряжение, мобилизация сил на решение поставленной цели. Оно помогает удерживать внимание на объекте, не отвлекаться, не ошибаться в действиях.

Произвольное внимание, как свойство личности, не может быть сформировано независимо от самой личности. Поэтому при организации внимания необходимо учитывать ряд условий, облегчающих произвольное сосредоточение:

– сосредоточение внимания на умственной деятельности облегчается, если в познание включено практическое действие;

– правильная обстановка рабочего места;

– психическое состояние человека;

– словесное напоминание самому себе.

В зависимости от характера условий и системы деятельности, в которую включено произвольное внимание, выделяют следующие его разновидности.

Собственно произвольное внимание – необходимость в волевом внимании возникает в ситуации конфликта между выбранным объектом или направлением деятельности и объектами непроизвольного внимания. Характерно чувство напряжения. Определяется как неохотное, если источник конфликта лежит в мотивационной сфере. Выжидательное внимание проявляется в ситуациях решения задач на бдительность. Спонтанное внимание – обладает качествами как произвольного, так и непроизвольного внимания. С произвольным его роднит активность, целенаправленность, подчиненность намерению внимать выбранному объекту или виду деятельности. Общим с непроизвольным вниманием является отсутствие усилия.

Основная функция произвольного внимания – активное регулирование протекания психических процессов. В настоящее время произвольное внимание понимается как деятельность, направленная на контроль поведения, поддержание устойчивой избирательной активности. Произвольное внимание имеет свои характеристики:

– целенаправленность – определяется задачами, которые человек ставит перед собой в той или иной деятельности;

– организованный характер деятельности – человек готовится быть внимательным к тому или иному предмету, сознательно направляет свое внимание на него, организует необходимые для данной деятельности психические процессы;

– устойчивость – внимание продолжается более или менее длительное время и зависит от задач или плана работы.

Произвольное внимание всегда связано со словами, в которых выражается намерение. Существуют причины, обуславливающие произвольное внимание:

– интересы человека, побуждающие его к занятию данным видом деятельности;

– осознание долга и обязанности, требующие как можно лучше выполнять данный вид деятельности.

Послепроизвольное внимание – это активное, целенаправленное сосредоточение сознания, не требующее волевых усилий вследствие высокого интереса к деятельности. По мнению К.К. Платонова, послепроизвольное внимание является высшей формой произвольного внимания. Термин «послепроизвольное внимание» был введен в употребление Н.Ф. Добрыниным (1938). По своим психологическим характеристикам оно имеет черты, сближающие его с непроизвольным вниманием, но у них есть и отличие. Послепроизвольное внимание возникает на основе интереса, но это не заинтересованность, стимулированная особенностями предмета, а проявление направленности личности.

Все три вида внимания в практической деятельности человека тесно переплетены взаимными переходами и опираются один на другой. Различия всех видов внимания состоят в том, что они выполняют разные функции, их реализуют разные нейрофизиологические механизмы, формирующиеся по-разному в онтогенезе.

По тому, находится ли объект внимания во внешнем мире или им являются ощущения, мысли, переживания личности, психологи (Богословский В.В., Степанов А.А., Виноградов А.Д.) выделяют внешнее и внутреннее внимание. Внешнее или перцептивное внимание включено в перцептивную деятельность человека и регулирование предметной деятельности. Внутреннее внимание связано с осознанием личностью своей деятельности, своего внутреннего мира, самосознанием. Внешнее и внутреннее внимание тормозят друг друга.

Внимание человека зависит от взаимодействия его с другими людьми и в зависимости от форм учебной деятельности психологи выделяют коллективное, групповое и индивидуальное внимание. Коллективное внимание – это сосредоточение всех людей на одном предмете (например, рассказ учителя). Групповое внимание – это сосредоточение внимания группы в условиях работы в коллективе (например, проведение взаимопроверок, лабораторных работ). Индивидуальное внимание – это сосредоточение внимания на своем задании (например, самостоятельное чтение, выполнение контрольных работ).

Р.С. Немов выделяет такие виды внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное и опосредованное внимание, непроизвольное и произвольное, чувственное и интеллектуальное внимание.

Природное внимание дано человеку с самого рождения в виде врожденной способности избирательно реагировать на внешние или внутренние стимулы. Основной механизм этого внимания – ориентировочный рефлекс, который связан с активностью ретикулярной формации и нейронов – детекторов новизны.

Социально обусловленное внимание складывается прижизненно в результате обучения и воспитания и связано с волевой регуляцией поведения.

Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует интересам и потребностям человека.

Опосредованное внимание регулируется с помощью специальных средств: жестов, слов, указательных знаков, предметов.

Чувственное внимание связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств, объектом внимания является чувственное впечатление.

Интеллектуальное внимание связано с сосредоточенностью и направленностью мысли, которая является объектом.

А.А. Люблинская выделяет три вида внимания в зависимости от того, что является причиной его возникновения.

1. Непроизвольное (первичное) внимание привлекается ярким, неожиданным, сильным раздражителем – естественное проявление безусловного ориентировочного рефлекса.

2. Непроизвольное (вторичное) внимание не требует усилия, привлекается предметом, но не его яркостью или необычностью, а содержанием, отвечающим интересам человека.

3. Произвольное внимание направляется волевым усилием, осознанием необходимости быть внимательным.

Частота перехода одного вида внимания в другой определяется особенностями высшей нервной деятельности. В своем развитии внимание проходит три стадии:

– первичное внимание, вызванное разнообразными раздражителями, которые производят сильное воздействие на нервную систему;

– вторичное внимание – сосредоточенность на одном объекте, несмотря на наличие других;

– постпроизвольное внимание, когда объект удерживается во внимании без специальных усилий.

Внимание может быть сосредоточено на воспринимаемых объектах, движениях, представлениях, мыслях. В зависимости от этого выделяют различные формы проявления внимания – сенсорно – перцептивное (зрительное, слуховое, тактильное), моторное, интеллектуальное.

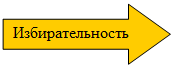

Внимание характеризуется различными качествами и свойствами, обладает сложной функциональной структурой, образованной взаимосвязями его основных свойств, которые делятся на первичные (объем, устойчивость, концентрация или сосредоточенность, распределение) и вторичные (переключаемость и колебания).

|

|

|

|

|

|

Определяется количественно одновременно (в пределах 0,1 сек.) отчетливо воспринимаемых объектов; практически не отличается от объема непосредственного запоминания, или кратковременной памяти |

![]()

|

Характерна возможность одновременного успешного выполнения нескольких различных видов деятельности (действий) |

![]()

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Объем – это количество объектов, воспринимаемых одновременно с достаточной ясностью. Объем взрослого человека составляет от 4 до 7 объектов, у детей 2-3. Поскольку определение объема внимания связано с кратковременным запоминанием, то его нередко отождествляют с объемом кратковременной памяти. Психологи отмечают, что объем внимания зависит от количественного соотношения фигуры и фона, т.е. объектов, которые надо выделить вниманием, и объектов, от которых надо отвлечься. На расширение объема внимания значительное влияние оказывает речь, самостоятельность обучения и разнообразие деятельности. Объем определяет эффективность любого вида обучения, поскольку мыслительный акт предполагает одновременно объединение, совмещение и удержание нескольких объектов в поле внимания.

Устойчивость – его временная характеристика – это длительность удержания внимания к одному и тому же предмету или деятельности. Устойчивость сохраняется и в практической деятельности с предметами, и в активной умственной работе. Показателем устойчивости является высокая продуктивность деятельности в течение относительно длительного времени, а сама устойчивость характеризуется длительностью и степенью концентрации внимания. Она определяется различными причинами, которые связаны с индивидуальными физиологическими особенностями личности (со свойствами нервной системы); общим состоянием организма в данный момент; другие характеризуют психические состояния (возбуждение, заторможенность); третьи соотносятся с мотивацией; четвертые – с внешними обстоятельствами осуществления деятельности. Характеристика общей устойчивости внимания определяется сочетанием всех причин, вместе взятых.

Устойчивость внимания не означает его статичности. Она тесно связана с динамическими характеристиками внимания (с колебаниями). Динамика внимания проявляется в сдвигах устойчивости в течение длительного периода работы, который делится на стадии сосредоточения:

– первоначальное вхождение в работу;

– достижение сосредоточения внимания, микроколебания, преодолеваемые путем волевых усилий;

– снижение сосредоточенности и работоспособности при усилении усталости.

Концентрация – это степень сосредоточения. Концентрация внимания на одних объектах предполагает одновременное отвлечение от всего постороннего. Это необходимое условие осмысления и запечатления поступающей в мозг информации. Физиологической основой сосредоточенного внимания являются оптимальная интенсивность возбудительных процессов тех участков коры головного мозга, которые связаны с данным видом деятельности при одновременном развитии тормозных процессов в остальных частях коры.

Сосредоточенное внимание характеризуется выраженными признаками: в соответствующей позе, мимике, живом взгляде, быстрой реакции, в торможении всех лишних движений.

Концентрация внимания тесно связана с объемом и распределением внимания. Чем меньше объектов, чем меньше видов деятельности, между которыми необходимо распределять внимание, тем больше возможность сильной концентрации.

Распределение – это способность человека удерживать в центре внимания определенное число объектов одновременно, т.е. это одновременное внимание к двум или нескольким объектам при одновременном выполнении действий сними или наблюдения за ними. Распределение внимания – это свойство внимания, с которым связана возможность одновременного успешного выполнения двух и более различных видов деятельности. Рассматривая распределение внимания необходимо учитывать:

– трудность представляет совмещение двух и более видов умственной деятельности;

– легче совмещать умственную и двигательную деятельность для успешного выполнения одновременно двух видов деятельности один вид деятельности должен быть доведен до автоматизма.

Как отмечают психологи, способность распределять внимание формируется в деятельности путем упражнений и накопления соответствующих навыков и постепенно становится чертой личности. Распределение внимания зависит от психологического и физиологического состояния человека. При утомлении, в процессе выполнения сложных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания, область его распределения сужается.

Переключаемость – это сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного объекта на другой в связи с постановкой новой задачи. Она означает способность быстро ориентироваться в сложной ситуации и сопровождается некоторым нервным напряжением, которое выражается в волевом усилии. Переключение бывает полным и неполным, его успешность и легкость зависят:

– от отношения между предшествовавшей и последующей деятельностью;

– от завершенности предшествующей деятельности, либо ее незавершенности;

– от отношения субъекта к той или иной деятельности;

– от индивидуальных особенностей субъекта (типа нервной системы, индивидуального опыта);

– от значимости цели деятельности для человека, ее ясности, четкости.

Психологи отмечают, что, физиологическая картина переключения это – торможение существовавшего оптимального очага возбудимости и формирование нового. Поэтому переключение внимания зависит от подвижности нервных процессов – от быстроты смены возбуждения и торможения. Инертность нервных процессов затрудняет переключение внимания. Но переключаемость внимания относится к числу тренируемых качеств.

Как отмечает А.А. Люблинская, выражая психическое состояние личности, внимание человека – его объем, переключаемость, концентрация – в значительной мере обусловлено чертами темперамента и направленностью человека. Но все эти свойства можно развивать путем упражнений.

Таким образом, внимание – это направленность и сосредоточенность психической активности на определенном объекте. Этот психический процесс является условием успешного осуществления любой деятельности как внешней, так и внутренней, а его продуктом – ее качественное выполнение. Внимание в своей элементарной форме выступает как ориентировочный рефлекс «что такое?». Оно имеет внешние и внутренние проявления – напряженную позу, сосредоточенный взгляд, учащение сердцебиения, дыхания. Традиционные виды внимания разделяют по наличию цели быть внимательным и применению волевых усилий для его поддержания. Данная классификация включает непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимания. Об уровне развития внимания говорит сформированность его свойств: концентрации, устойчивости, распределения и переключения.

1.2 Особенности развития внимания в детском возрасте

Историю развития внимания пытался проследить Л.С. Выготский в русле своей культурно-исторической концепции. Он писал, что история развития внимания ребенка есть история развития организованности его поведения, что ключ к генетическому пониманию внимания следует искать не внутри, а вне личности ребенка. Произвольное внимание возникает из того, что окружающие ребенка люди «начинают при помощи ряда стимулов и средств направлять внимание ребенка, руководить его вниманием, подчинять его своей власти и этим самым дают в руки ребёнка те средства, с помощью которых он впоследствии и сам овладевает своим вниманием». Процесс возрастного развития внимания по идеям Л.С. Выготского представил А.И. Леонтьев. Он отмечал, что развитие внешне опосредствованного внимания идет гораздо быстрее, чем его развитие в целом. В школьном возрасте наступает перелом в развитии, где первоначально внешне опосредствованное внимание постепенно превращается во внутренне опосредствованное, и со временем эта форма внимания занимает основное место среди всех его видов. Различия в характеристиках произвольного и непроизвольного внимания возрастают начиная с дошкольного возраста и достигают своего максимума в школьном возрасте. Общая последовательность культурного развития внимания по Л.С. Выготскому состоит в следующем: «Сначала люди действуют по отношению к ребенку, затем он сам выступает во взаимодействии с окружающим, наконец, он начинает действовать на других и только в конце начинает действовать на себя…. Вначале взрослый направляет его внимание словами на окружающие его вещи и вырабатывает, таким образом из слов могущественные стимулы-указания; затем ребенок начинает сам активно участвовать в этом указании и сам начинает пользоваться словом и звуком как средством указания, т.е. обращать внимание взрослых на интересующий его предмет».

Р.С. Немов представил последовательность основных этапов развития детского внимания в том виде, как она выглядит по данным наблюдений и экспериментальных исследований:

1. Первые недели-месяцы жизни. Проявление ориентировочного рефлекса как объективного, врожденного признака непроизвольного внимания ребенка.

2. Конец первого года жизни. Возникновение ориентировочно исследовательской деятельности как средства будущего развития произвольного внимания.

3. Начало второго года жизни. Обнаружение зачатков произвольного внимания под влиянием речевых инструкций взрослого, направление взора на названный взрослым предмет.

4. Второй-третий год жизни. Достаточно хорошее развитие указанной выше первоначальной формы произвольного внимания.

5. Четыре с половиной, пять лет. Проявление способности направлять внимание под влиянием сложной инструкции взрослого.

6. Пять-шесть лет. Возникновение элементарной формы произвольного внимания под влиянием самоинструкции (с опорой на внешние вспомогательные средства). Внимание наиболее устойчиво в активной деятельности, в играх, манипуляции предметами, при выполнении различных действий.

7. Семь лет. Дальнейшее развитие и совершенствование произвольного внимания, включая волевое.

8. В старшем дошкольном возрасте происходят следующие изменения:

– расширяется объем;

– возрастает устойчивость внимания;

– формируется произвольное внимание.

А.А. Люблинская, исследуя особенности развития внимания детей в разные периоды детства, отмечала внимание маленьких детей:

1. Внимание ребенка младенческого и преддошкольного возраста кратковременно, сосредоточенность его слабая. Оно постоянно колеблется, перемещаясь с одного объекта на другой без видимой причины.

2. Маленький ребенок не управляет своим вниманием. Оно имеет непроизвольный характер и привлекается ярким, сильным или новым раздражителем. Нестойкое и легко отвлекаемое внимание не отличается подвижностью и не поддается управлению, т.е. не может переключаться по его желанию

3. Узкий объем внимания. Распределение внимания между двумя предметами или действиями маленьким детям недоступно.

4. Чем меньше дети, тем меньше они могут сосредоточиваться на словах, обращенных к ним. Только после 2-х лет можно вызвать внимание словесным сигналом.

5. Внимание наиболее устойчиво в активной деятельности.

В дошкольном возрасте, как отмечает А.А. Люблинская, основные изменения, происходящие в развитии внимания, это: а) расширение объема внимания; б) рост устойчивости внимания; в) формирование произвольного внимания.

Развивающаяся речь, большая самостоятельность, разнообразная деятельность значительно расширяют объем внимания детей дошкольного возраста. Но изменения не ограничиваются лишь увеличением количества предметов, воспринимаемых одновременно. Объектом познания становится не только сам предмет, но и его связи с другими вещами. Объектом внимания становится речь взрослого. Дети начинают ориентироваться на слово-название вещи, слово-оценку поведения, слово-приказ, требование, побуждение.

Устойчивость внимания возрастает и показателем этого является более редкие и короткие отвлечения от работы, чем у детей младшего возраста. Устойчивость изменяется в результате упражнений и зависит от особенностей деятельности детей. Меньше утомляет детей свободная, творческая игра, наиболее напряженной является словесная форма деятельности. Разные виды занятий предъявляют к активности детей разные требования, что обнаруживается в частоте и длительности отвлечений их внимания. В устойчивости внимания очень резко проявляются индивидуальные различия детей. Особенности темперамента значительно варьируют длительность доступного ребенку сосредоточения. Как показывают исследования, устойчивость внимания у сдержанных, уравновешенных детей в 1,5-2 раза больше, чем у особенно возбудимых. У детей с холерическим типом темперамента устойчивость и сосредоточенность внимания зависят от степени осознания ими необходимости какой – либо деятельности, от потребности в ее выполнении. Чем более заинтересован ребенок в ней, тем более длительное время его внимание может быть сосредоточенным и устойчивым. Ребенок может только в начале деятельности часто отвлекаться. Если задание неинтересно, дети отказываются от его выполнения. С возрастом устойчивость и сосредоточенность увеличиваются, а время, необходимое на сосредоточение, сокращается, но зависимость свойств внимания от степени заинтересованности в деятельности сохраняется. Устойчивость и сосредоточенность внимания детей с сангвиническим типом темперамента зависят от того, насколько предлагаемая деятельность им интересна. Но даже при наличии интереса дети – сангвиники, в отличие от холериков, не могут длительное время быть сосредоточенными на чем-то одном – они либо часто отвлекаются, либо вообще меняют вид деятельности. Сангвиники отличаются быстрым сосредоточением, равномерным и быстрым распределением внимания. Перед ними как можно чаще следует ставить новые, по возможности все более трудные задачи, которые требовали бы от них максимального сосредоточения. Дети с флегматическим типом темперамента сохраняют устойчивость внимания до завершения любой деятельности, но им необходимо длительное время для сосредоточения. Дети испытывают трудности в распределении внимания и, по сравнению с детьми холерического и сангвинического типов, медленнее выполняют задание, где это требуется. Таких детей нужно вовлекать в активную деятельность, но нельзя быстро переключать с одной деятельности на другую. Внимание детей с меланхолическим типом темперамента неустойчивое, им трудно сосредоточиться и распределить внимание. Им сложно выполнять коллективное задание, больше подходит монотонная работа или индивидуальное задание.

Существенным показателем развития у детей способности к сосредоточению являются начальные формы произвольного внимания, которые возникают у детей старшего дошкольного возраста, хотя их внимание еще чаще поддерживается интересом к самой деятельности, ее результату и процессу. Дети 5-7 лет учатся произвольно направлять свое внимание на те объекты, которые требуют от ребенка сосредоточения.

В.С. Мухина говоря о развитии произвольного внимания у старших дошкольников, отмечает, что оно формируется благодаря тому, что взрослые включают ребенка в новые виды деятельности и при помощи определенных средств направляют и организуют его внимание и тем самым дают ему те средства, с помощью которых он впоследствии начинает и сам управлять своим вниманием. Универсальным средством организации внимания является – речь. Первоначально взрослые организуют внимание ребенка при помощи словесных инструкций. Позднее ребенок сам начинает обозначать словом те предметы и явления, на которые необходимо обращать внимание, чтобы добиться нужного результата. По мере развития планирующей функции речи ребенок становится способным заранее организовать свое внимание на предстоящей деятельности, сформулировать словесно, на что он должен ориентироваться.

Таким образом, в дошкольном возрасте значительно возрастает концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи и познавательных процессов, внимание становится опосредствованным.

1.3 Исследования особенностей развития внимания у детей с нарушениями речи

Одним из условий, облегчающих ребенку процесс познания мира, учения, является наличие такого качества, как направленность психической деятельности, способность быть внимательным при выполнении задания.

Левина Р. Е считала, что одной из причин возникновения общего недоразвития речи является нарушение внимания. Недостатки внимания отрицательно сказываются на процессах восприятия.

Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач.

Обнаруживаются различия в проявлении произвольного внимания в зависимости от модальности раздражителя (зрительной или слуховой): детям с патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур. Стабильность темпа деятельности у дошкольников с ОНР имеет тенденцию к снижению в процессе работы.

Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с патологией речи оказывается трудной, практически невыполнимой задачей. При этом у них преобладают речевые реакции уточняющего и констатирующего характера, тогда как у детей с нормальным речевым развитием наблюдаются сложные реакции сопровождающего характера и реакции, не относящиеся к действию, выполняемому в данный момент.

У детей с ОНР ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются, и устраняются ими. Характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы.

Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются несформированными или значительно нарушенными, причем наиболее страдает упреждающий, связанный с анализом условий задания, и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. Последующий контроль (контроль по результату), его отдельные элементы проявляются в основном при дополнительной помощи педагога: требуется повтор инструкции, показ образца, конкретные указания и т.д.

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Так, если для детей с нормой речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению "на экспериментатора" (дети смотрят на экспериментатора, пытаются определить по его реакции, правильно или нет они выполняют то или иное задание), то для детей с патологией речи преимущественными видами отвлечения являются следующие: "посмотрел в окно (по сторонам)", "осуществляет действия, не связанные с выполнением задания". Низкий уровень произвольного внимания у детей с тяжелыми нарушениями речи приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности.

Произвольное внимание формируется постепенно. Его развитие зависит от многих факторов: от состояния здоровья, от соблюдения режима дня, от требовательности ребёнка со стороны взрослого, от уровня развития интересов ребёнка, от его психической активности, от индивидуальных особенностей. Нервные и болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и здоровые.

Возникновение произвольного внимания к концу дошкольного периода - важное психическое новообразование. Ребёнок ещё не может заставить себя быть внимательным, поэтому ему необходима помощь взрослого.

Внимание ребёнка формируется в практической деятельности. Игра и есть та деятельность, которая обеспечивает всестороннее развитие ребёнка, является одним из могучих средств обучения и воспитания, в которой ребёнок осваивает эмоционально, а затем интеллектуально всю систему человеческих отношений. Она позволяет развивать внимание, мышление и другие психические процессы.

ВЫВОД ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ

Внимание является одним из важных показателей при оценке психического развития ребенка. У дошкольников в норме преобладает непроизвольное внимание, вследствие несформированности мозговых структур, которые созревают к 12-13 годам. Произвольное внимание также зависит и от воспитательных процессов. Внимание детей основывается на привлекательности интересующих предметов, объектов, на положительных эмоциональных переживаниях. Поэтому при обучении детей нужно учитывать этот факт и дополнять учебный материал различными картинками, рисунками, использовать игровую деятельность.

Для формирования произвольного внимания у дошкольников необходимо развивать устойчивость внимания, совершенствовать его объем. Развитие объема внимания находится в теснейшей связи с общим умственным развитием ребенка. А также развивать мышление, восприятие, память, воображение. Развитию произвольного внимания предшествуют формирование регулируемого восприятия и активное владение речью.

Внимание у дошкольников с ОНР имеет ряд особенностей. Это неустойчивость внимания, которая ведет к низкой продуктивности выполняемой работы. Неспособность долго сосредоточиться на выполнении какого-либо задания, максимальная концентрация внимания 5-10 минут. Дети быстро утомляются, любой раздражитель может отвлечь их от выполняемой работы. Детям также трудно переключиться с одного вида деятельности на другой. Сложности в одновременном выполнении нескольких действий.

Для развития внимания у дошкольников с ОНР необходимо использовать различные упражнения, которые способствуют повышению таких качеств внимания, как объем, продуктивность, распределение и переключаемость, устойчивость, концентрация.

РАЗДЕЛ 2. Экспериментальное исследование особенностей внимания у старших дошкольников с нарушениями речи (констатирующий эекперимент)

2.1 Объект и ход проведения экспериментального исследования

Экспериментальное исследование особенностей внимания у старших дошкольников с нарушениями речи проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад комбинированного типа № 355 города Донецка». В эксперименте приняли участие 7 детей логопедической группы. Группа состояла из 5 мальчиков и 2 девочек, в возрасте 5-6 лет, с диагнозом ОНР разного уровня.

Таблица 1 Характеристика группы

|

|

Ф. И ребенка |

Диагноз |

Возраст |

|

1 |

Ясин З. |

ОНР (3) |

5 лет 8 мес. |

|

2 |

Оксана Б. |

ОНР (2) |

5 лет 9 мес. |

|

3 |

Андрей Г. |

НВОНР |

6 лет 4 мес. |

|

4 |

Леонид М. |

ОНР (3) |

5 лет 7 мес. |

|

5 |

Данил М. |

ОНР (3) |

6 лет 1 мес. |

|

6 |

Юля К. |

ОНР (3) |

6 лет 6 мес. |

|

7 |

Саша П. |

НВОНР |

5 лет 10 мес. |

Этапы проведения экспериментального исследования включали:

1. Анализ общей и специальной литературы по исследуемой проблеме.

2. Подбор диагностического инструментария для изучения особенностей внимания у старших дошкольников с нарушениями речи. Эксперимент в зависимости от изучаемого параметра внимания (объем, устойчивость, переключаемость) был разделен на III серии.

3. Анализ полученных экспериментальных данных.

4. Разработка направлений коррекционной программы по развитию внимания у дошкольников с нарушениями речи.

5. Оценка эффективности избранных направлений коррекционное – развивающего обучения дошкольников с речевыми нарушениями.

2.2 Методики изучения внимания

Для изучения особенностей внимания у дошкольников с речевыми нарушениями мы использовали модифицированный вариант методик, представленный в пособии Осиповой А.А. Занятия были индивидуальными, что позволило полно и точно зафиксировать характерные для каждого ребенка особенности развития свойств внимания. Для получения достоверных результатов был установлен эмоциональный контакт и взаимопонимание между мной и детьми. Обследование проводилось в знакомой обстановке при которой дети не испытывали отрицательных эмоций (страх, неуверенность). Работу начинали с игры, постепенно включая детей в требуемые методикой задания. Создали благоприятную подходящую обстановку (убрали яркие предметы, которые могли бы отвлечь внимание детей от предложенных заданий).

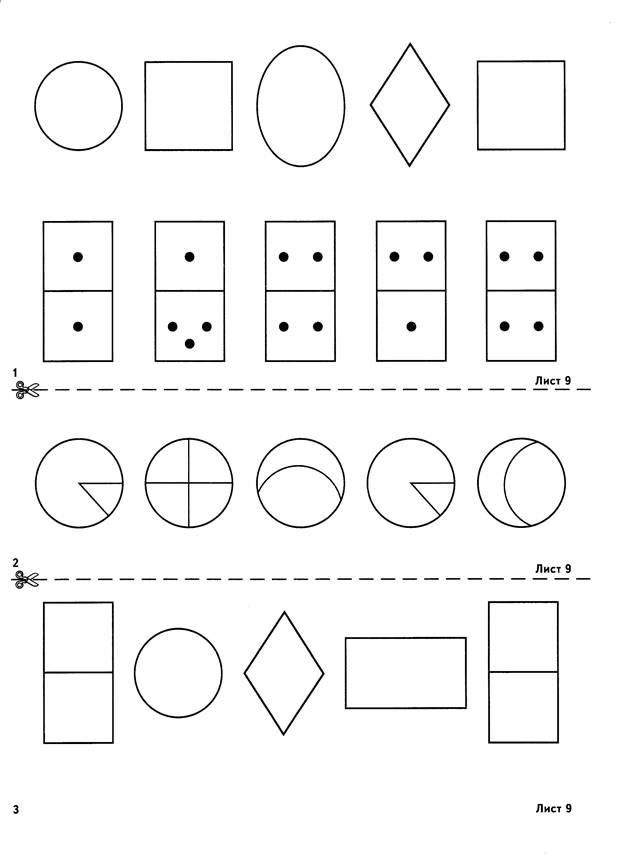

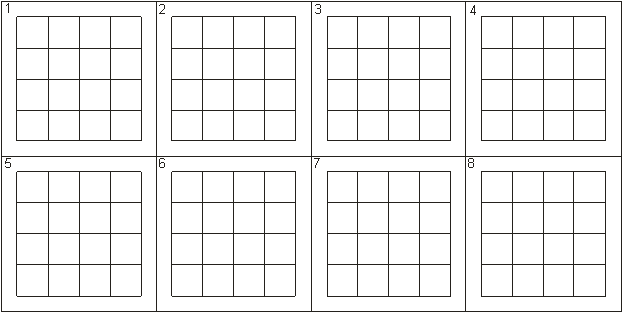

I серия эксперимента: Изучение объема внимания.

«Запомни и расставь точки» (модифицированная методика Керна Йерасека).

Цель: определение объема внимания.

Описание: ребенок работает по инструкции с восьмью малыми квадратами, на которых изображены точки. Квадраты сложены стопкой в порядке возрастания количества точек (от 2 до 9). Ребенку последовательно показываются (на 1-2 секунды) каждая из восьми карточек с точками. И после каждой демонстрации предлагается воспроизвести по памяти увиденные точки – нанести их на пустую карточку за 15 секунд.

Оборудование: набор карточек из восьми малых квадратов, сложенных в стопку в порядке возрастания количества точек, пустые карточки для заполнения, часы с секундной стрелкой, простой карандаш.

Инструкция: «Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе показывать одну за другой карточки, на которые нанесены точки, а потом ты сам будешь ставить точки в пустые клеточки в тех местах, где ты видел эти точки на карточках».

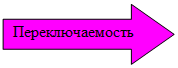

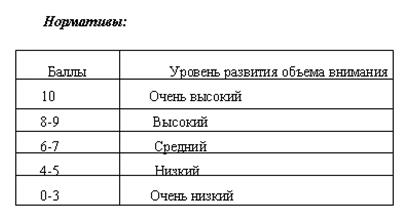

Фиксируемые параметры: t – время выполнения; N –количество правильно воспроизведенных точек. Объем внимания оценивается по 10-бальной системе:

![]()

«Круги» (модифицированная методика Шульте).

Цель: определение уровня развития объема внимания.

Описание: в таблице с пустыми, двойными, тройными кругами разных размеров следует отыскать все пустые круги в порядке уменьшения их размеров (от самого большого до самого маленького).

Оборудование: таблица с изображением пустых, двойных, тройных кругов разных размеров, часы с секундной стрелкой.

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Будь внимателен. Я объясню задание один раз. В этой таблице нарисованы круги разных размеров. Одни из них пустые (показ), другие – двойные (показ), а третьи – тройные (показ). Посмотри внимательно и отыщи все пустые круги от самого большого до самого маленького в порядке их уменьшения».

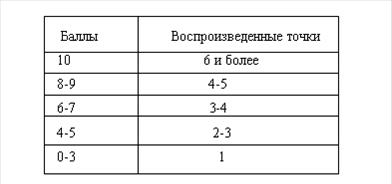

Фиксируемые параметры: время выполнения задания, количество сделанных ошибок.

Нормативы:

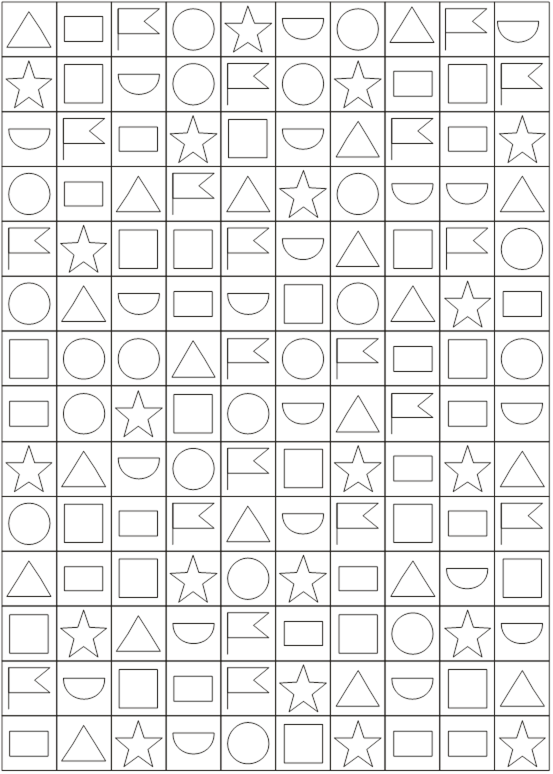

II серия эксперимента: Изучение устойчивости внимания

«Найди и вычеркни» (модифицированная методика Бурдона «Корректурная проба»).

Цель: диагностика продуктивности и устойчивости внимания.

Описание: ребенок работает по инструкции с рисунком, на котором в случайном порядке изображены простые фигуры. Ему дано задание искать и разными способами зачеркивать две неодинаковые фигуры: звездочку перечеркивать вертикальной линией, а кружок – горизонтальной. Ребенок работает 2,5 минуты, в течение которых пять раз подряд (через каждые 30 секунд) ему говорят «начинай» и «стоп». Экспериментатор отмечает на рисунке то место, где даются соответствующие команды.

Оборудование: рисунок с изображением простых фигур, часы с секундной стрелкой, простой карандаш.

Инструкция: «Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных знакомых тебе предметов. Когда я скажу «начинай», ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать названные мной фигуры. Это необходимо будет делать до тех пор, пока я не скажу «стоп». В это время ты должен будешь остановиться и показать мне то изображение предмета, которое ты увидел последним.

Я отмечу на твоем рисунке место, где ты остановился и снова скажу «начинай». После этого ты продолжишь искать и вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, пока я не скажу слово «конец». На этом выполнение задания завершится».

Фиксируемые параметры: t – время выполнения задания; N- количество изображений предметов, просмотренных за все время работы, а также отдельно за каждые 30 секунд; n – количество допущенных ошибок (пропущенные нужные изображения или зачеркнутые ненужные изображения).

Обработка результатов: подсчитывается количество предметов на рисунке, просмотренных ребенком за время выполнения задания, количество допущенных ошибок. Полученные значения подставляются в формулу, по которой определяется показатель уровня развития у ребенка одновременно двух свойств внимания: продуктивности и устойчивости.

S= (0,5N – 2,8n)/t,

где S – показатель продуктивности и устойчивости;

N – количество просмотренных предметов;

n – количество ошибок;

t – время выполнения задания.

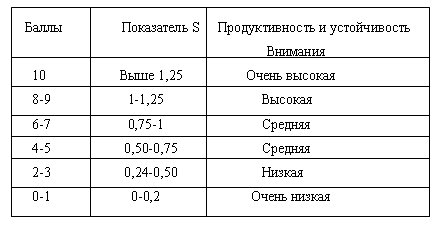

Нормативы:

«Переплетенные линии» (методика Рея).

Цель: определение уровня развития устойчивости внимания.

Описание: ребенку предлагается рисунок с переплетенными линиями. Начало каждой линии имеет номер слева, а концы линий пронумерованы справа. Номера начала и конца одной и той же линии не совпадают. Ребенку следует проследить все линии глазами по порядку, без помощи рук, и найти конец каждой линии. При этом вслух называть номер начала линии и ее конца. Необходимо фиксировать время, затраченное на весь тест, а также остановки, ошибки. На все задание отводится не более четырех минут.

Оборудование: лист с переплетенными линиями, часы с секундной стрелкой.

Инструкция: «Сейчас мы с тобой поиграем. Будь внимателен. На этом рисунке изображены линии, которые переплетены между собой. Надо проследить только глазами от начала до конца каждую линию: найти ее начало и конец. Приступай к работе».

Фиксируемые параметры: время выполнения, затраченное на весь тест, остановки, ошибки.

Нормативы: – высокая устойчивость внимания – равномерный темп выполнения, 8 секунд на каждую линию, отсутствие ошибок (время 1м 20 сек);

– средняя устойчивость – без ошибок, время в пределах 1,5-2 минут (или 1-2 ошибки, но быстрее темп);

– низкая устойчивость – 3 и более ошибки за то же время;

– очень низкая устойчивость – большее число ошибок.

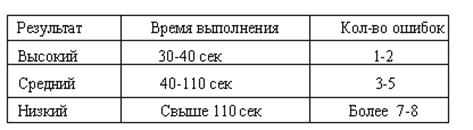

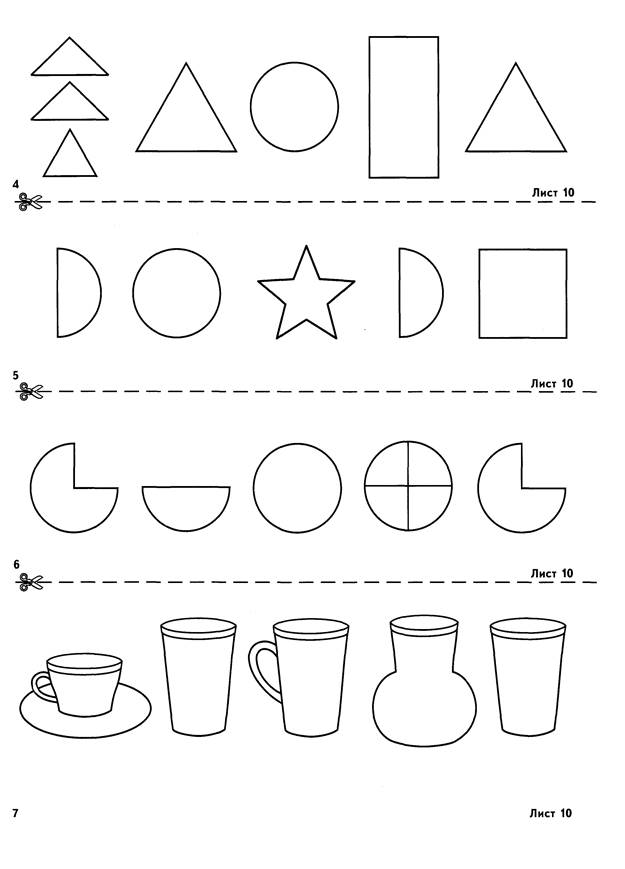

III серия эксперимента: Изучение переключаемости внимания

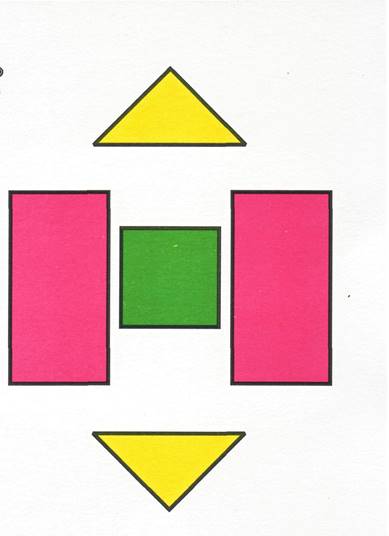

«Треугольники».

Цель: определение переключаемости произвольного внимания.

Описание: по указанию взрослого ребенок рисует треугольники 2-3 строки. По количеству ошибок определяется уровень развития переключаемости произвольного внимания.

Оборудование: лист бумаги, простой карандаш.

Инструкция: «Будь очень внимателен! Сейчас я дам тебе одно за другим два письменных задания, а ты должен их правильно выполнить. Первое задание – рисовать треугольники уголком вверх (показ)». Через 2-2,5 строки рисунка предлагается второе задание – продолжать рисовать треугольники, но уголком вниз (показ). Второе задание выполняется также 2-3 строки.

Фиксируемые параметры: ошибки при выполнении задания.

Нормативы:

1. Ребенок правильно выполняет второе задание, достаточная концентрация и устойчивость внимания, отсутствие даже легких признаков инертности – 5 баллов.

2. Ошибки при рисовании первых трех фигур второго задания, затем правильно – слабо выраженные переключаемость, врабатываемость – 4 балла.

3. Исправленные ошибки по ходу выполнения второго задания – нарушение переключаемости (единичные случаи «застревания» на предыдущем действии) – 3 балла.

4. Первые три треугольника второго задания выполнены правильно, затем ошибочно (отчетливые нарушения переключаемости внимания) – 2 балла.

5. Отказ от выполнения второго задания, сразу ошибки, выраженные нарушения переключаемости («застревание» на предыдущем действии) – 1 балл.

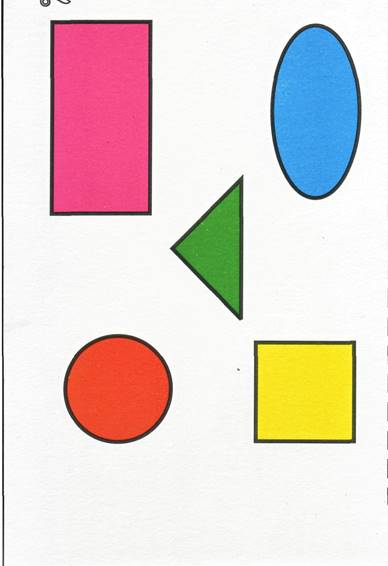

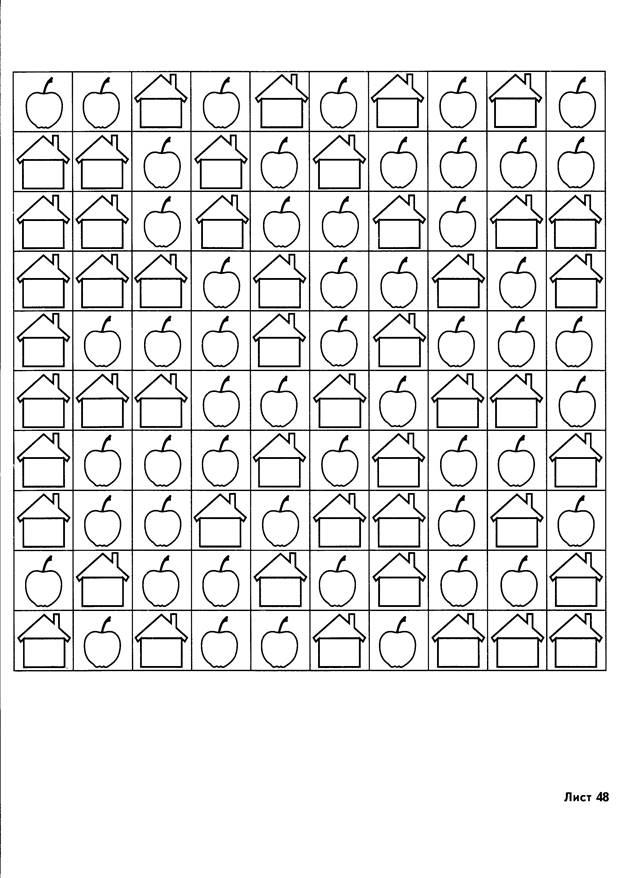

«Кодирование».

Цель: определение переключаемости произвольного внимания.

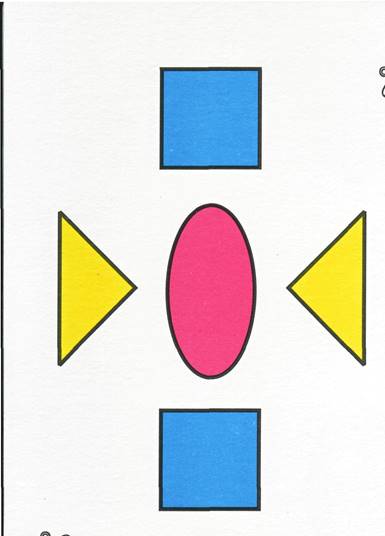

Описание: ребенку предлагается просмотреть 5 строчек, на которых в случайном порядке изображены разные геометрические фигуры и вписать знак (–) только в треугольники. Затем задание меняется, ребенок должен вписать знак (–) в треугольники, а знак (+) в ромбы. По количеству ошибок определяется уровень развития переключаемости произвольного внимания.

Оборудование: 2 рисунка с изображением геометрических фигур, простой карандаш.

Инструкция: «Будь очень внимателен! Сейчас я дам тебе одно за другим два письменных задания, а ты должен их правильно выполнить. Первое задание – рисовать знак (–) в треугольниках». Через 5 строчек предлагается второе задание – продолжать рисовать знак (–) в треугольниках и рисовать знак (+) в ромбах.

Фиксируемые параметры: ошибки при выполнении задания.

Нормативы:

1. Ребенок правильно выполняет второе задание, достаточная концентрация и устойчивость внимания, отсутствие даже легких признаков инертности – 5 баллов.

2. Ошибки при рисовании первых трех фигур второго задания, затем правильно – слабо выраженные переключаемость, врабатываемость – 4 балла.

3. Исправленные ошибки по ходу выполнения второго задания – нарушение переключаемости, единичные случаи «застревания» на предыдущем действии) – 3 балла.

4. Первые три треугольника второго задания выполнены правильно, затем ошибочно (отчетливые нарушения переключаемости внимания) – 2 балла.

5. Отказ от выполнения второго задания, сразу ошибки, выраженные нарушения переключаемости («застревание» на предыдущем действии) -1 балл.

Образы протоколов для диагностики представлены в приложении 2

2.3 Результаты экспериментального исследования особенностей внимания детей с речевыми нарушениями

I серия эксперимента.

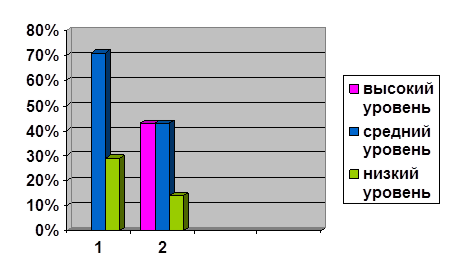

Обобщая полученные данные по первой серии эксперимента, опираясь на количественный и качественный анализ результатов деятельности детей, можно констатировать: 43% детей имеют низкий уровень развития объема внимания, 57% детей – средний уровень развития объема внимания. Высокого уровня развития объема внимания не показал ни один ребенок.

II серия эксперимента.

Обобщив данные выполнения двух заданий, мы отметили: 86% детей имеют низкий уровень развития устойчивости внимания, 14% детей – средний уровень развития устойчивости внимания. Высокого уровня развития объема внимания не показал ни один ребенок.

III серия эксперимента.

Оба задания проводились со всей группой одновременно. Анализируя работы детей можно отметить: 71% детей, имеют средний уровень развития переключаемости внимания, 29% - низкий уровень переключаемости.

Основываясь на результаты эксперимента, на наши наблюдения за детьми в процессе деятельности можно сделать выводы о развитии основных свойств внимания у детей с речевыми нарушениями.

Объем внимания – 57% – средний уровень развития

43% – низкий уровень развития

Устойчивость внимания – 14% – средний уровень развития

86% – низкий уровень развития

Переключаемость внимания – 71% – высокий уровень развития внимания

29% – средний уровень развития внимания

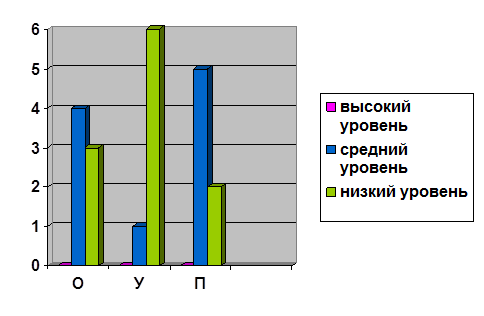

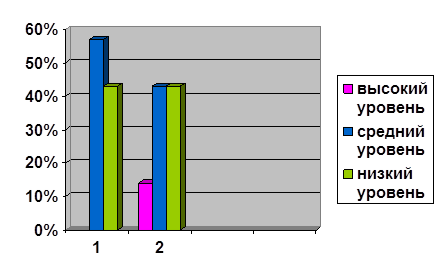

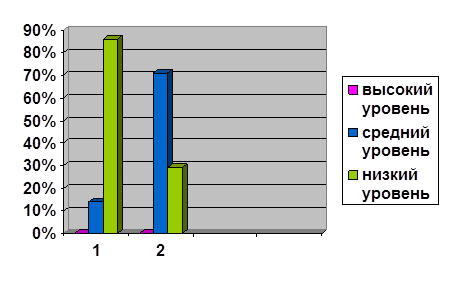

Результаты, полученные в ходе эксперимента наглядно отражены на графике 1 и в таблице 2.

График 1. Уровни развития основных свойств внимания (объема, устойчивости, переключаемости) у дошкольников с речевыми нарушениями.

Таблица 2. Уровни развития основных свойств внимания у дошкольников с речевыми нарушениями.

|

№ |

Имя Ф. |

Объем |

Устойчивость |

Переключаемость |

|

1 |

Ясин З. |

с |

н |

с |

|

2 |

Оксана Б. |

н |

н |

н |

|

3 |

Андрей Г. |

с |

н |

с |

|

4 |

Леонид М. |

н |

н |

с |

|

5 |

Данил М. |

с |

с |

н |

|

6 |

Юля К. |

н |

н |

с |

|

7 |

Саша П. |

с |

н |

с |

ВЫВОД ПО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ

По итогам проведенного эксперимента у детей с ОНР по всем трем тестам, определяющим объем внимания, устойчивость и переключаемость внимания в целом наблюдается низкий показатель.

Проведенное нами исследование особенностей основных свойств внимания у детей с речевыми нарушениями показало:

– у детей с речевыми нарушениями значительно снижен уровень развития устойчивости внимания;

– вниманию детей присуща инертность – трудность привлечения и неустойчивость, необходимо многократное повторение инструкций;

– из наблюдений за детьми мы отмечали, что особенности выполнения заданий, особенности свойств внимания зависят от их темперамента;

– в основе указанных характеристик внимания лежит и низкий уровень произвольной, осознанной самим ребенком регуляции своего поведения, дети не способны организовать в значительной степени свое внимание на деятельности, сформулировать инструкции для выполнения действий из-за особенностей развития речи и ее планирующей функции;

– для многих детей отмечены: трудность запоминаний инструкций; недостаточность сформированности операций сравнения, обобщения; низкий уровень развития общей и мелкой моторики;

– развитие основных свойств внимания необходимо осуществлять в разных видах психической деятельности, поскольку само внимание в той или иной мере включено в психические процессы.

Раздел 3. Коррекционная работа по развитию внимания (формирующий эксперимент)

3.1 Принципы проведения и задачи коррекционной работы

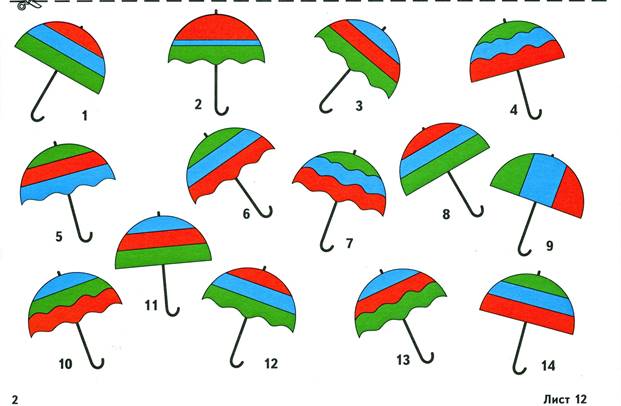

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. В ней дети не только получают новые знания, но и реализуют свои впечатления, основные духовные потребности. До недавнего времени основной акцент важности игры в педагогическом процессе делался только на ее вкладе в обучение и воспитание детей. Между тем, активное включение коррекционно-развивающих технологий в деятельность образовательных учреждений позволяет говорить еще об одном аспекте – месте игры в решении вопросов выявления, предупреждения и преодоления неблагоприятных вариантов детского развития – устранения их проявлений и причин. Поэтому, зная адаптирующие, диагностические, дидактические, воспитательные и коррекционно-развивающие функции игры, ее позитивное влияние на процессы детского развития и коррекцию их недостатков, мы в своей программе использовали адаптированную методику А.А. Осиповой, в которой предложены игры способствующие развитию внимания через одновременное развитие слухового и зрительного восприятия, памяти, мышления, общей моторики. Занятия проводились фронтально два раза в неделю, в течение трех месяцев психологом.

При проведении программы мы учитывали следующие принципы:

Принцип возрастания сложности заключался в том, что каждое задание проходило ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности был доступен каждому ребенку, это позволяло поддерживать интерес в коррекционной работе и возможность испытать радость преодоления.

1. Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа велась через организацию активной деятельности ребенка, в ходе которой создавалась позитивная основа для сдвигов в развитии личности ребенка.

2. Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры создавали благоприятный эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. Акцентирование внимания на успехах детей позволяло повысить интерес к деятельности. Отрицательная оценка была полностью исключена.

3. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. Признание нами факта уникальности и неповторимости каждой личности, учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.

4. Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. Привлечение ближайшего социального окружения к участию в коррекционной программе. Совместная работа логопеда, воспитателя и родителей.

Цель программы: развитие свойств внимания (устойчивости, переключаемости, объема)

Задачи программы:

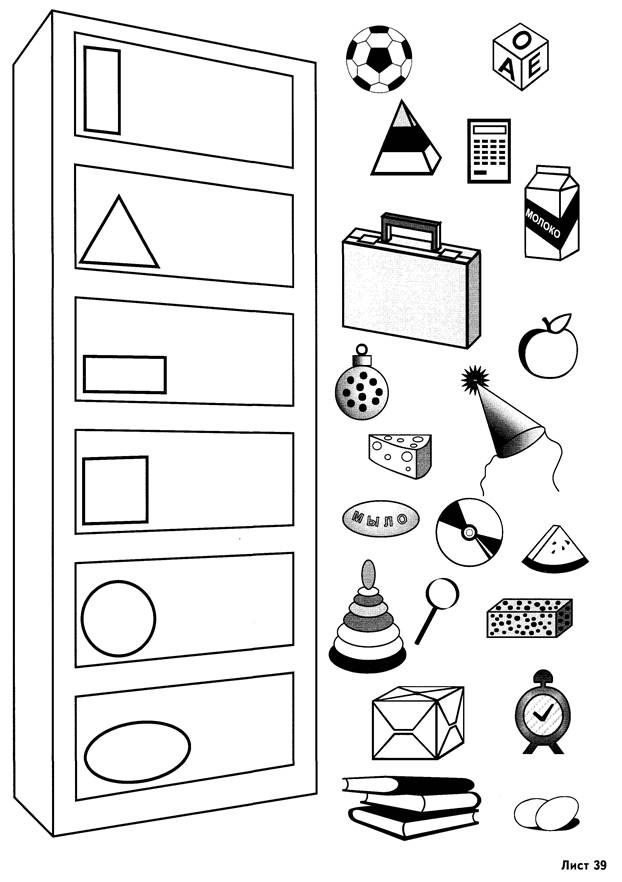

– развитие сенсорного внимания через одновременное развитие зрительного восприятия;

– развитие слухового внимания через одновременное развитие слухового восприятия;

– развитие моторно-двигательного внимания;

– повышение познавательного интереса.

Успешности коррекционно-развивающей программы способствовали: высокая мотивация детей, наличие предметно-развивающей среды и заинтересованность родителей.

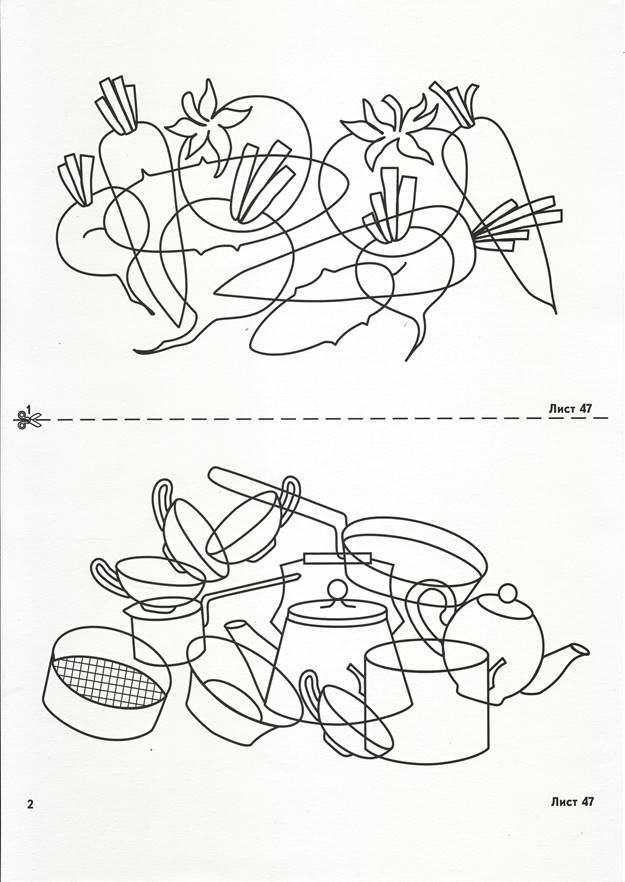

Недостаточная сформированность восприятия детей выражается в отвлечении внимания, поэтому постепенное развитие и совершенствование у детей восприятия существенно влияет на организованность, целенаправленность внимания, расширяет его объем. В нашей программе развитие сенсорного внимания тесно связано с развитием зрительного восприятия, развитие слухового внимания с развитием слухового восприятия, а развитие моторно-двигательного внимания с развитием общей и мелкой моторики.

3.2 Содержание программы развития внимания

Коррекционно-развивающая программа состоит из 20 занятий, продолжительность занятия от 20 до 30 минут. Занятия проводились психологом.

Структура занятия:

– психогимнастика,

– игра на развитие слухового восприятия и внимания,

– игра на развитие зрительного восприятия и внимания,

– игры на развитие моторно-двигательного внимание и развитие общей и мелкой моторики.

Занятие 1.

1. Игра «Ручеек». Цель: создание веселого настроения.

2. Игра «Что слышно?» Цель: развитие слухового внимания.

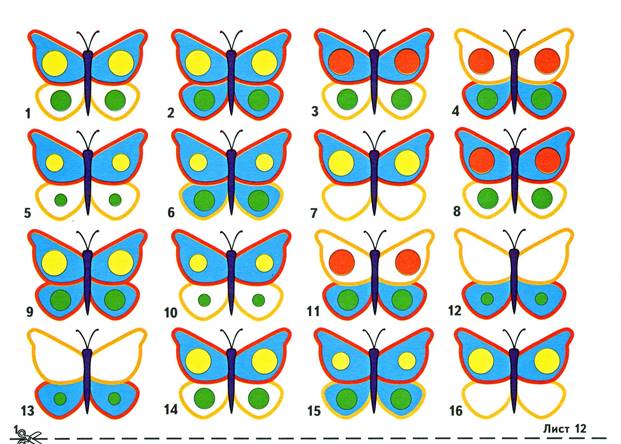

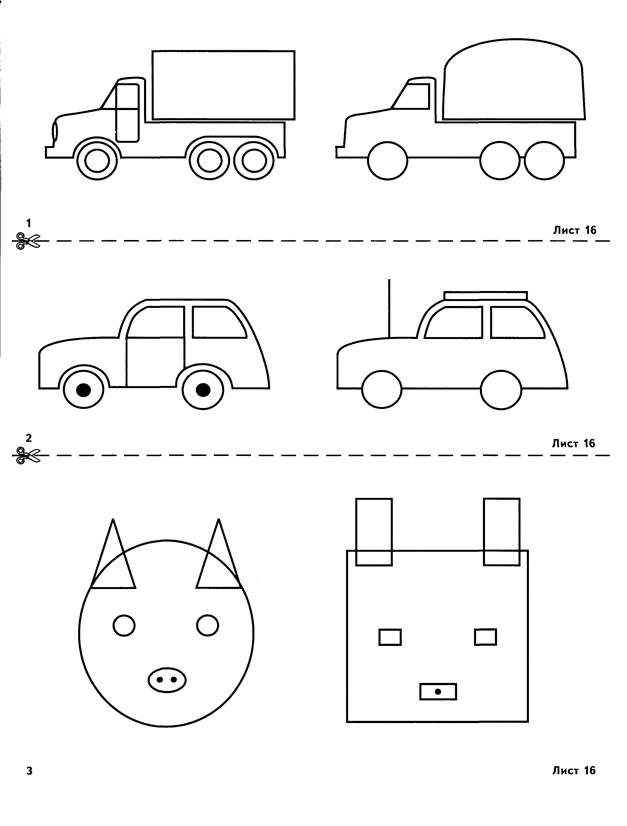

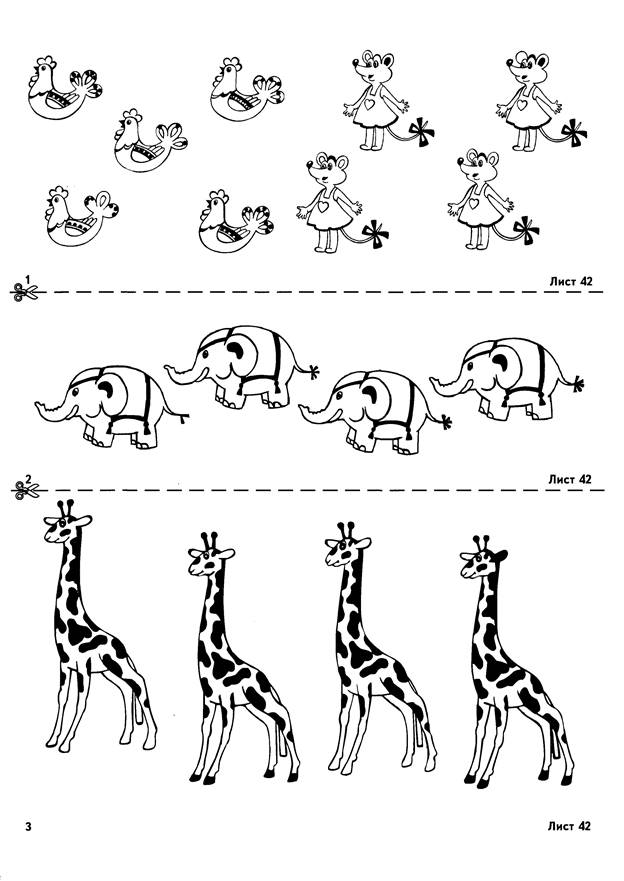

3. Задание «Найди два одинаковых предмета». Цель: развитие сенсорного внимания, объема внимания.

4. Игра «Кто летает?». Цель: развитие моторно-двигательного внимания.

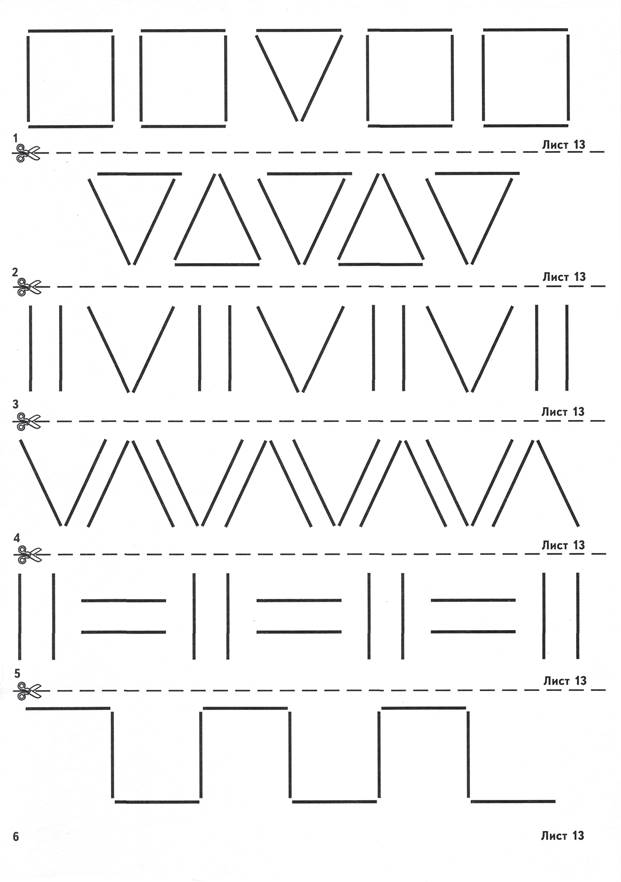

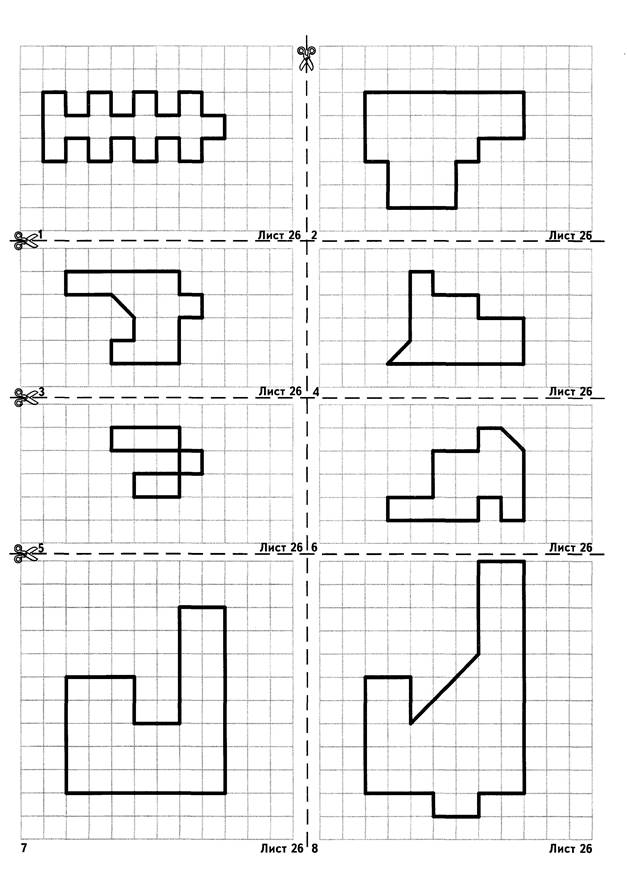

5. Задание «Выложи из палочек» (по образцу 1-го уровня сложности). Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики рук.

Занятие 2.

1. Игра «Ручеек». Цель: создание веселого настроения.

2. Игра «Слушай звуки». Цель: развитие слухового внимания.

3. Задание «Найди пять отличий». Цель: развитие произвольного внимания, переключения внимания.

4. Игра «Кто летает?». Цель: развитие моторно-двигательного внимания.

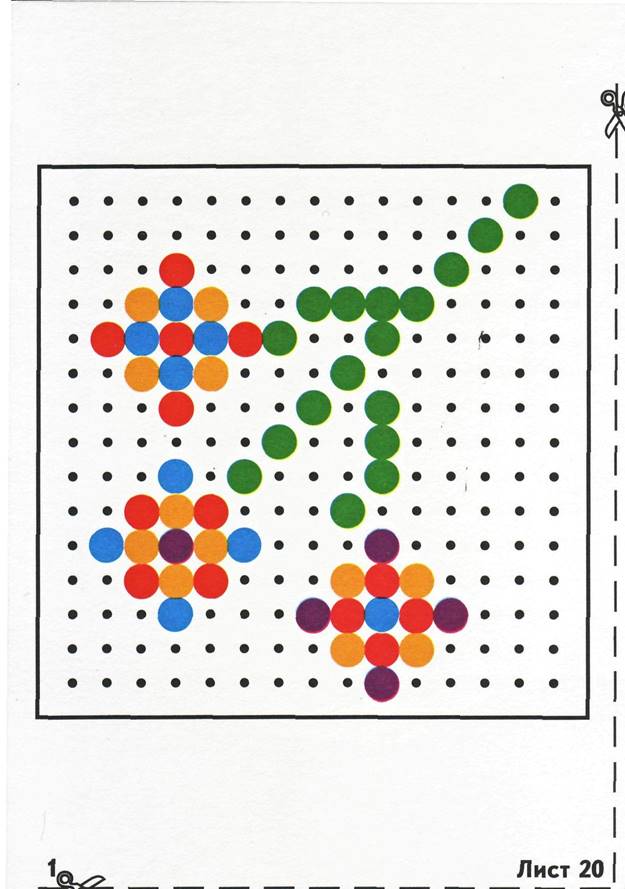

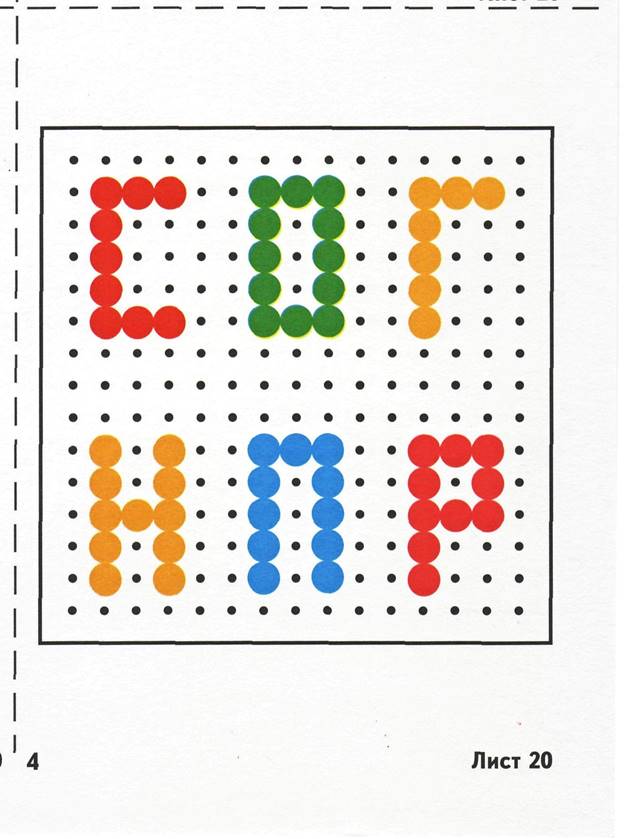

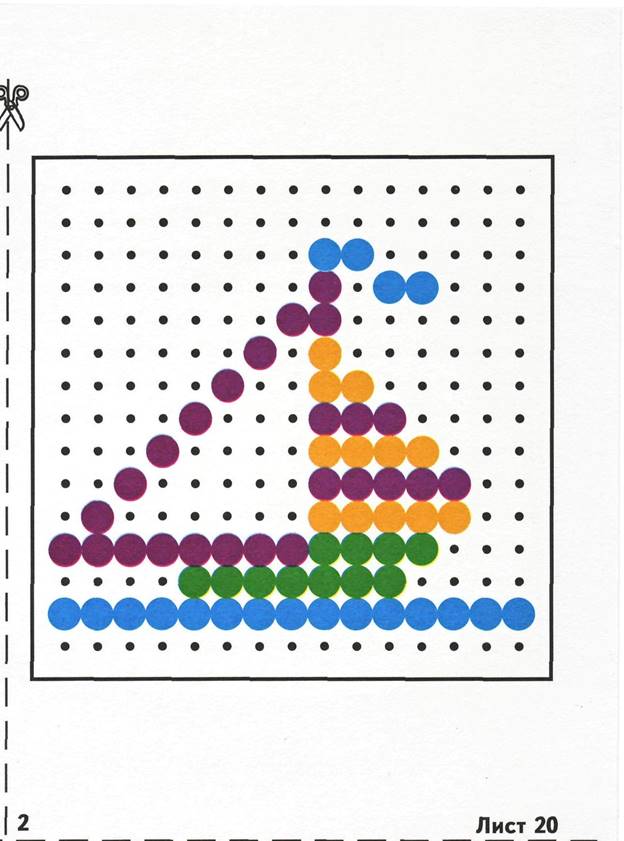

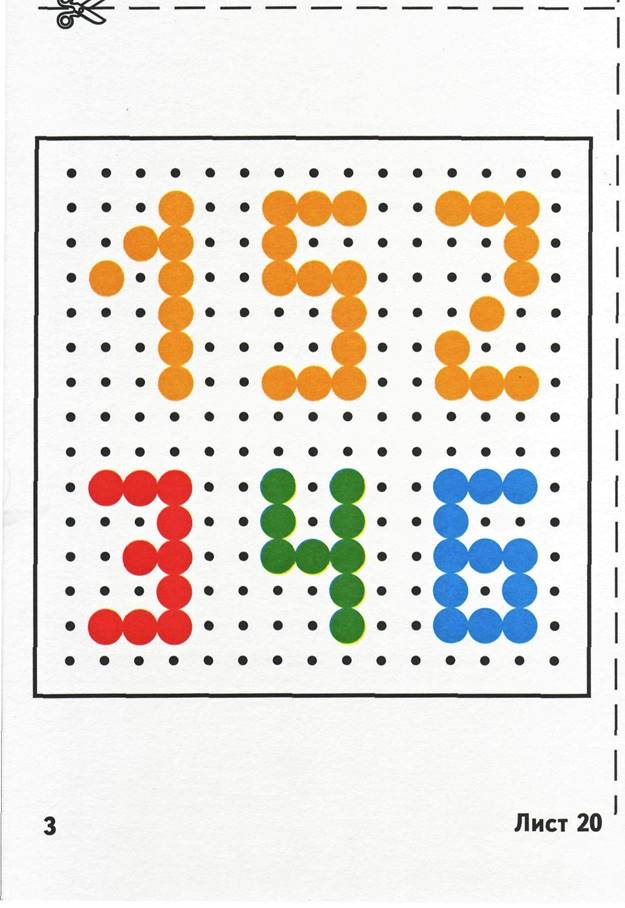

5. Задание «Выложи из мозаики». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

Занятие 3.

1. Игра «Ручеек». Цель: создание веселого настроения.

2. Упражнение «Исключение лишнего». Цель: развитие сенсорного внимания, объема внимания.

3. Игра «Узнай по голосу – 1». Цель: развитие слухового внимания.

4. Задание «Выложи из палочек» (по образцу 1-го уровня сложности). Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки.

5. Игра «По новым местам». Цель: развитие моторно-двигательного внимания.

Занятие 4.

1. Игра «Ручеек». Цель: создание веселого настроения.

2. Задание «Выложи из мозаики». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

3. Игра «Совушка-сова». Цель: развитие произвольного внимания, воспитание выдержки.

4. Задание «Найди два одинаковых предмета». Цель: развитие сенсорного внимания, объема внимания.

5. Игра «По новым местам». Цель: развитие моторно-двигательного внимания.

Занятие 5.

1. Игра «Ручеек». Цель: создание веселого настроения.

2. 2.Задание «Выложи из палочек» (по образцу 1-го уровня сложности). Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки.

3. Игра «Узнай по голосу- 2». Цель: развитие слухового внимания.

4. Задание «Найди пять отличий». Цель: развитие произвольного внимания, переключения внимания.

5. Игра «По новым местам». Цель: развитие моторно-двигательного внимания.

Занятие 6.

1. Упражнение «Смотри на руки». Цель: развитие активного произвольного внимания.

2. Упражнение «Выложи из мозаики». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

3. Игра «Совушка – сова». Цель: развитие внимания, воспитание выдержки.

4. Задание «Найди два одинаковых предмета». Цель: развитие сенсорного внимания, объема внимания.

5. Задание «Найди все отличия». Цель: развитие произвольного внимания, переключения внимания.

6. Игра «Будь внимателен». Цель: развитие произвольного внимания, скорости реакции.

Занятие 7.

1. Упражнение «Смотри на руки». Цель: развитие активного внимания.

2. Задание «Найди два одинаковых предмета». Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, объема внимания.

3. Задание «Найди пять отличий». Цель: развитие произвольного внимания, переключения внимания.

4. Игра «Совушка- сова». Цель: развитие внимания, воспитание выдержки.

5. Задание «Выложи из палочек» (по образцу 2-го уровня сложности). Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики руки.

6. Игра «Четыре стихии». Цель: развитие слухового внимания, координации движений.

Задание 8.

1. Упражнение «Смотри на руки». Цель: развитие активного, произвольного внимания.

2. Задание «Найди пять отличий». Цель: развитие произвольного внимания, переключения и распределения внимания.

3. Упражнение «Исключение лишнего». Цель: развитие мышления и объема внимания.

4. Упражнение «Выложи из мозаики». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

5. Игра «Что слышно?». Цель: развитие слухового внимания.

6. Игра «Кого назвали, тот лови!». Цель: развитие внимания, скорости реакции.

Занятие 9.

1. Упражнение «Смотри на руки». Цель: развитие произвольного внимания.

2. Упражнение «Выложи из палочек» (по образцу 2-го уровня сложности). Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики руки.

3. Игра «Слушай звуки». Цель: развитие слухового внимания.

4. Задание «Найди пять отличий». Цель: развитие произвольного внимания, переключения и распределения внимания.

5. Задание «Найди два одинаковых предмета». Цель: развитие зрительного внимания, объема внимания.

6. Игра «Кого назвали, тот и лови!». Цель: развитие внимания, скорости реакции.

Занятие 10.

1. Упражнение «Смотри на руки». Цель: развитие произвольного внимания.

2. Упражнение «Исключение лишнего». Цель: развитие мышления и объема внимания.

3. Задание «Найди два одинаковых предмета». Цель: развитие зрительного внимания.

4. Игра «Узнай по голосу-2». Цель: развитие слухового внимания.

5. Задание «Выложи из мозаики по образцу». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

6. Игра «Кого назвали, то и лови!». Цель: развитие внимания и скорости реакции.

Занятие 11.

1. Упражнение «Слушай команду!». Цель: развитие активного внимания.

2. Упражнение «Исключение лишнего». Цель: развитие мышления и объема внимания.

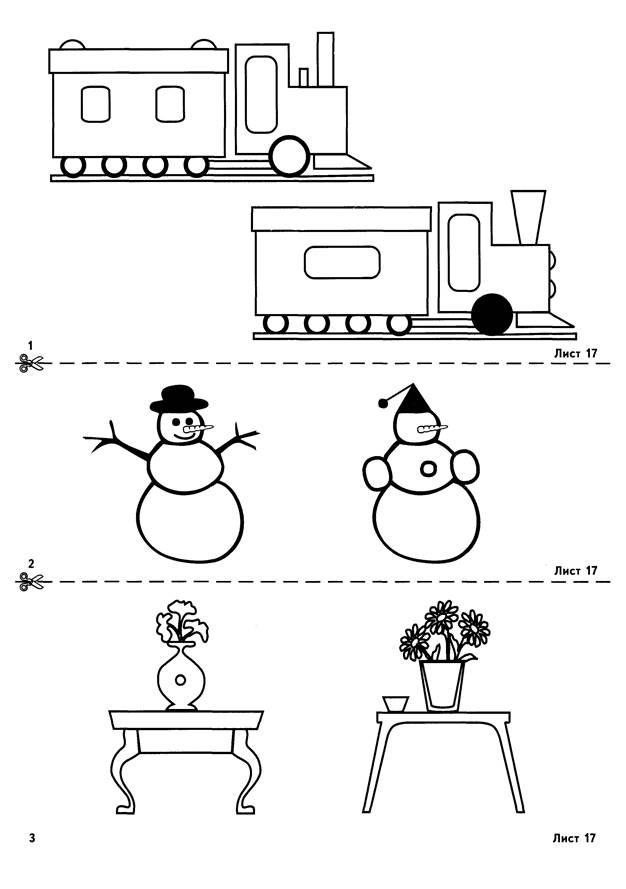

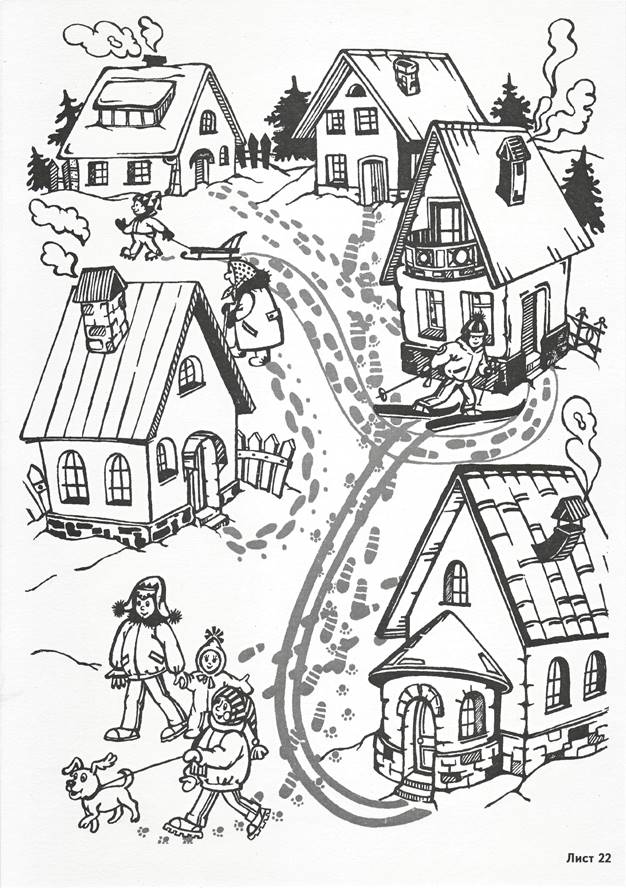

3. Задание «Чей это дом?». Цель: развитие наблюдательности, устойчивости внимания.

4. Игра «Испорченный телефон». Цель: развитие слухового внимания.

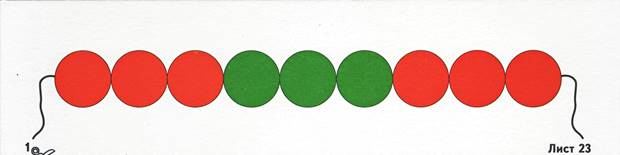

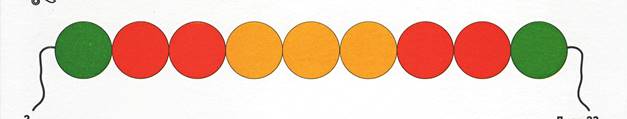

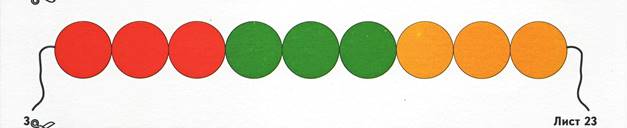

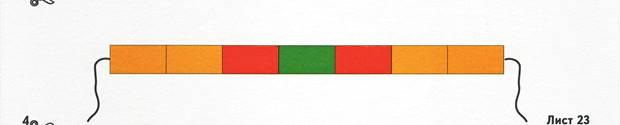

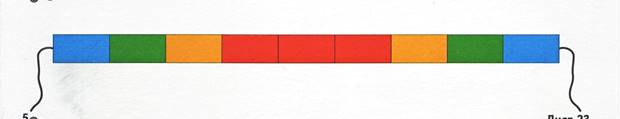

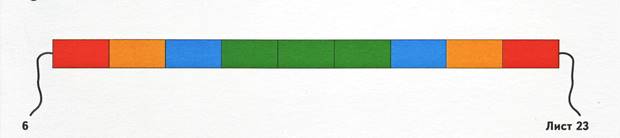

5. Задание «Сделай бусы по образцу». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

6. Игра «Воробьи и вороны». Цель: развитие внимания и скорости реакции.

Занятие 12.

1. Упражнение «Слушай команду!». Цель: развитие активного внимания.

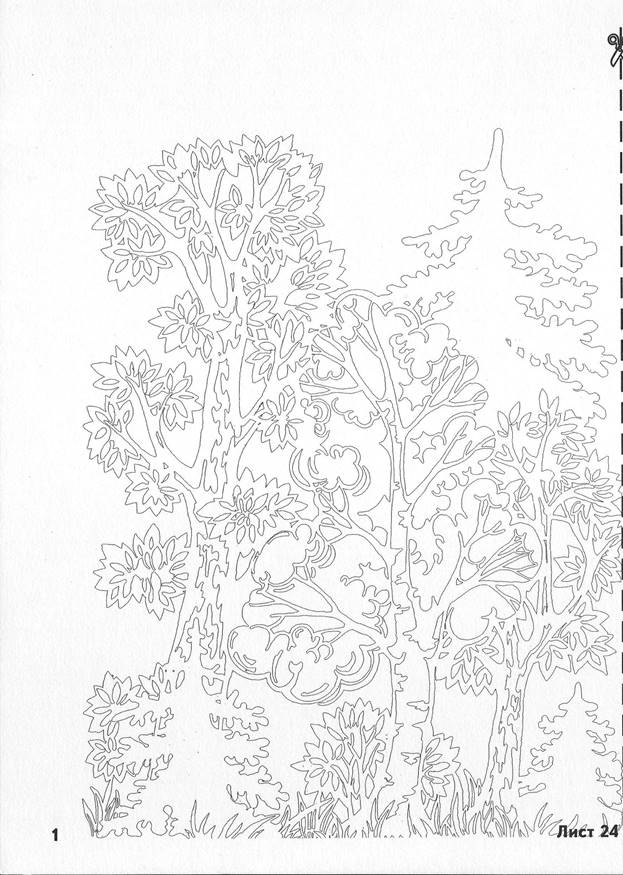

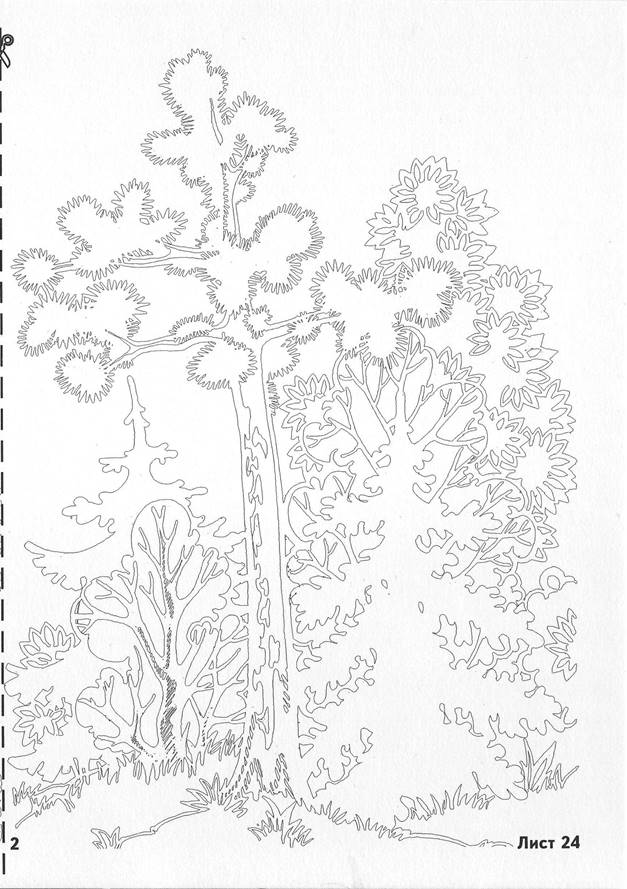

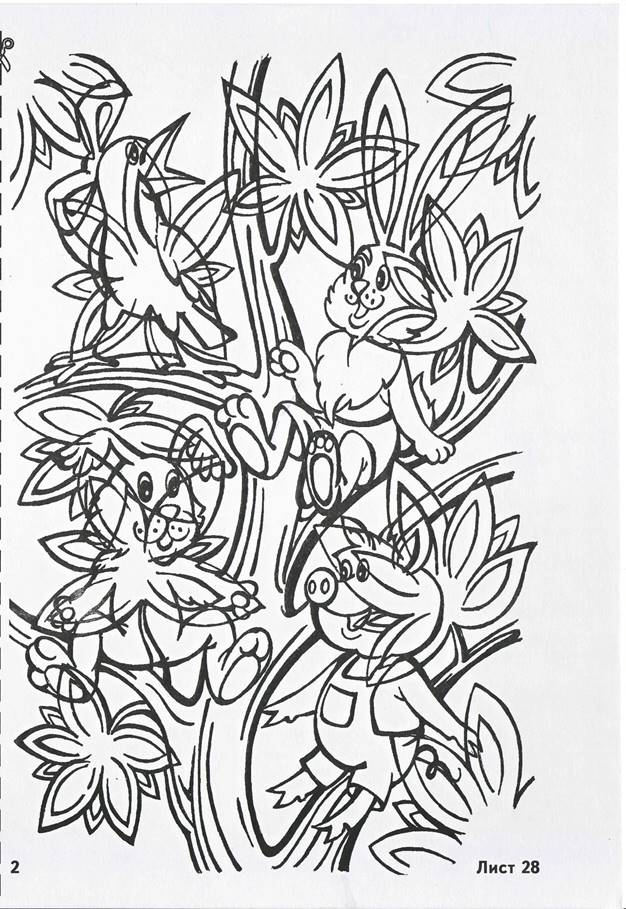

2. Задание «Смешанный лес». Цель: развитие наблюдательности, распределения внимания.

3. Игра «Море волнуется». Цель: развитие внимания и скорости реакции.

4. Задание «Сделай бусы по образцу». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

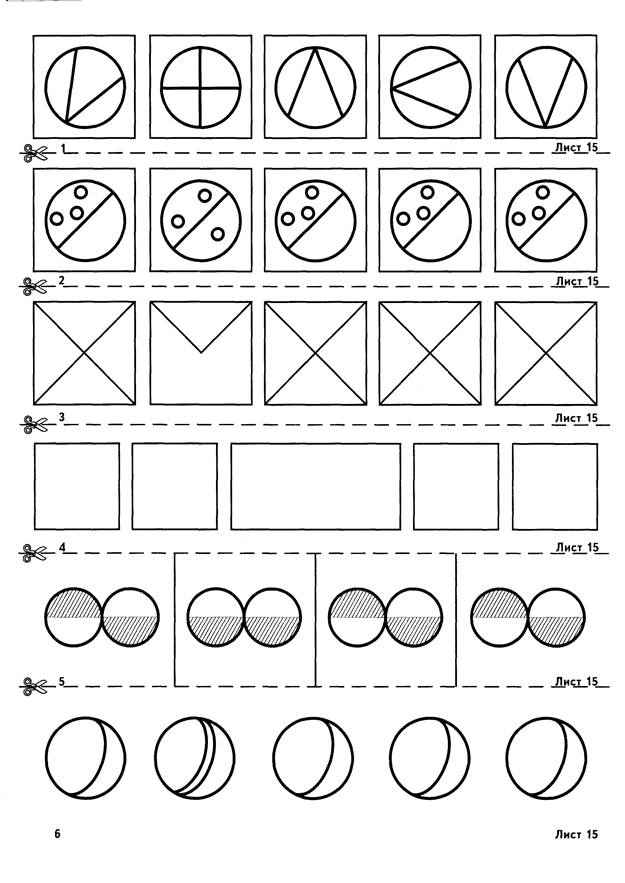

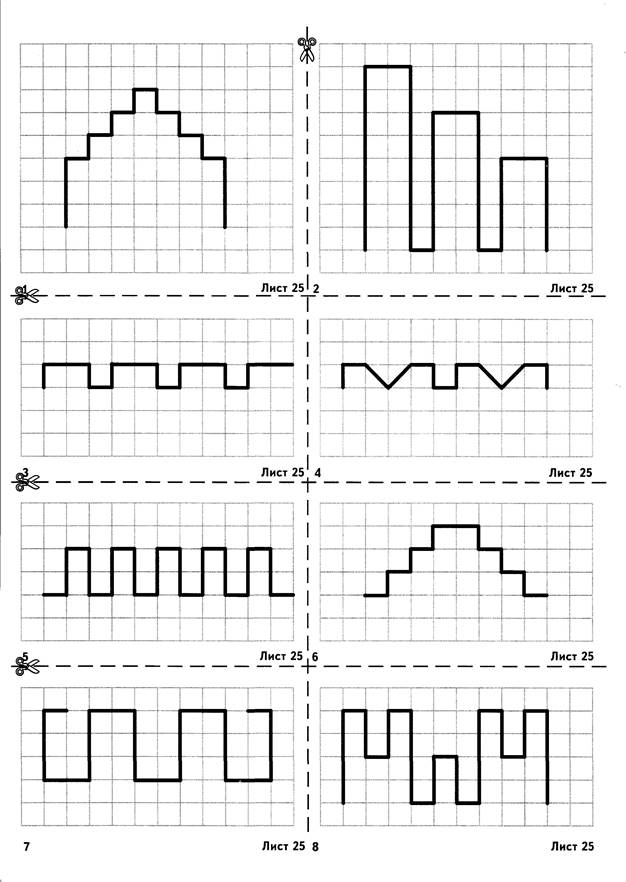

5. Задание «Срисуй по клеточкам» (1 уровень сложности). Цель: развитие концентрации, объема внимания, мелкой моторики руки.

6. Игра «Испорченный телефон». Цель: развитие слухового внимания.

Занятие 13.

1. Упражнение «Слушай команду!». Цель: развитие активного внимания.

2. Задание «Выложи из палочек по образцу». Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики.

3. Игра «Испорченный телефон». Цель: развитие слухового внимания.

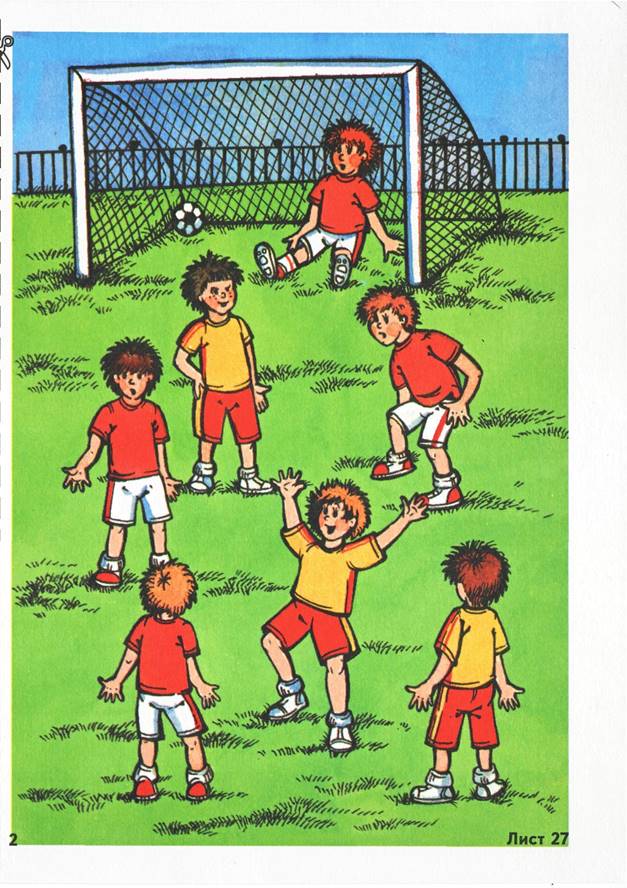

4. Задание «Кто забил гол?». Цель: развитие наблюдательности.

5. Задание «Найди героев передачи». Цель: развитие наблюдательности, распределения, переключения и объема внимания.

6. Игра «Воробьи и вороны». Цель: развитие внимания и скорости реакции.

Занятие 14.

1. Упражнение «Слушай команду!». Цель: развитие активного внимания.

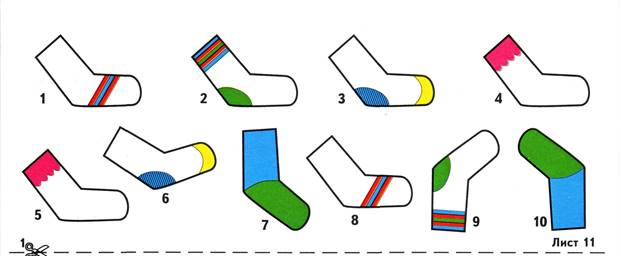

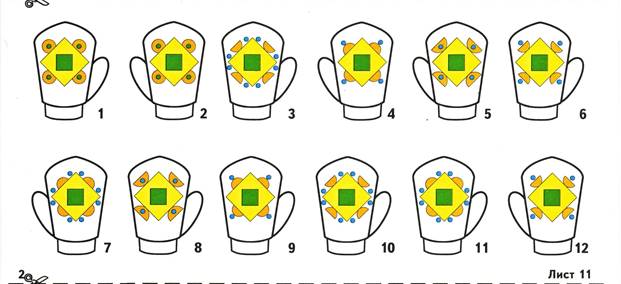

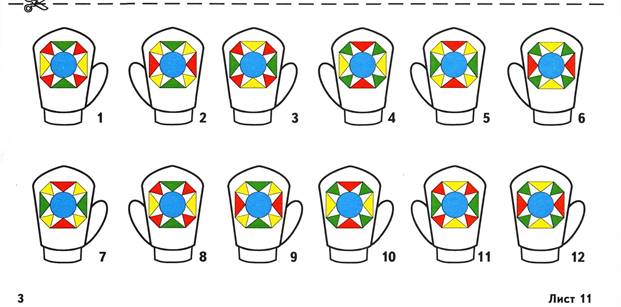

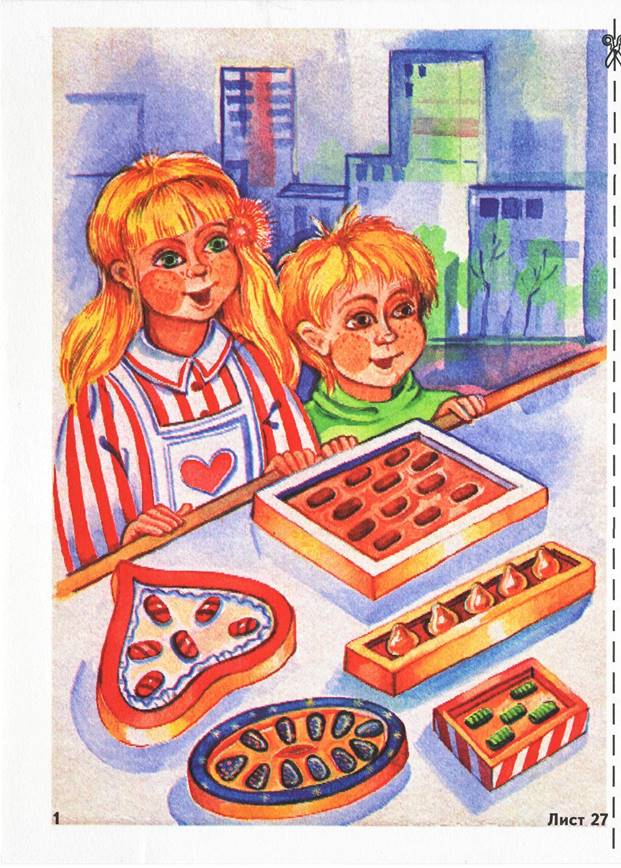

2. Задание «Найди парные носочки». Цель: развитие распределения и объема внимания.

3. Упражнение «Витрина магазина». Цель: развитие объема внимания и наблюдательности.

4. Игра «Море волнуется». Цель: развитие внимания и скорости реакции.

5. Задание «Сделай бусы по образцу». Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

6. Игра «Испорченный телефон». Цель: развитие слухового внимания.

Занятие 15.

1. Упражнение «Слушай команду!». Цель: развитие активного внимания.

2. Игра «Слушай звуки». Цель: развитие слухового внимания.

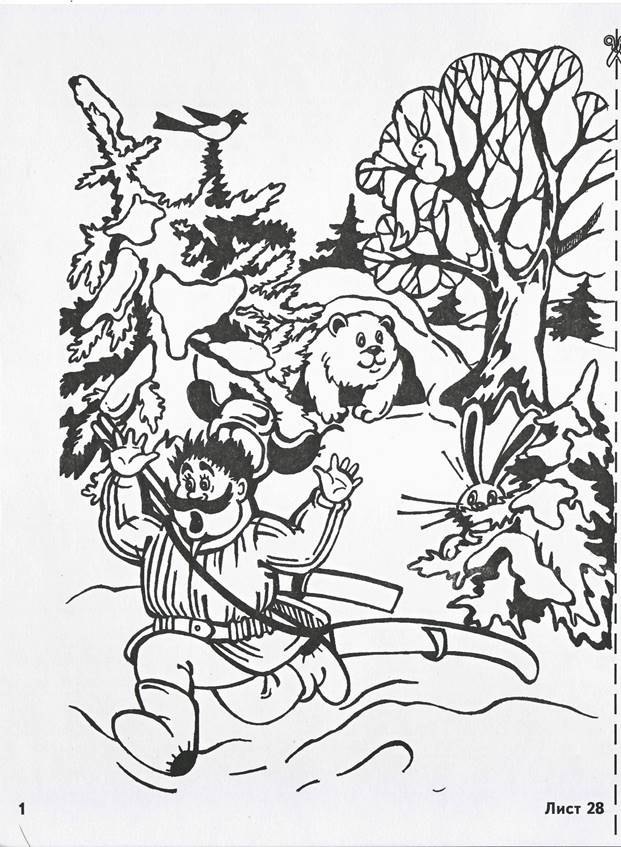

3. Упражнение «Кого испугался охотник?». Цель: развитие объема и устойчивости внимания.

4. Игра «Испорченный телефон». Цель: развитие слухового внимания.

5. Задание «Срисуй по клеточкам» (1-й уровень сложности). Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

6. Игра «По новым местам». Цель: развитие моторно-двигательного внимания.

Занятие 16.

1. Игра «В магазине зеркал». Цель: развитие наблюдательности, памяти, внимания.

2. Задание «Сравни, назови, сосчитай!». Цель: развитие наблюдательности.

3. Игра «Кто знает, пусть дальше считает». Цель: развитие слухового внимания, мышления, закрепление счета.

4. Игра «Зеваки». Цель: развитие произвольного внимания.

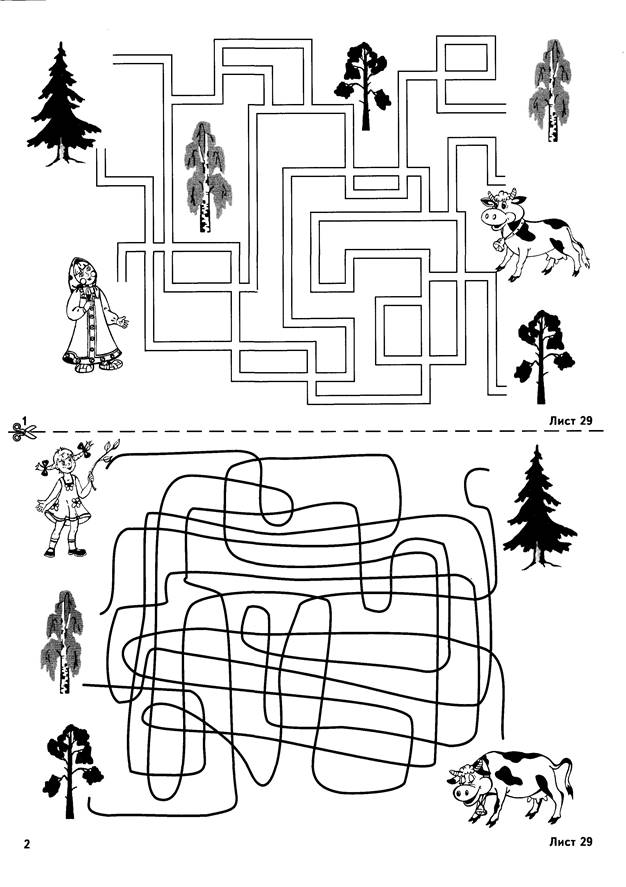

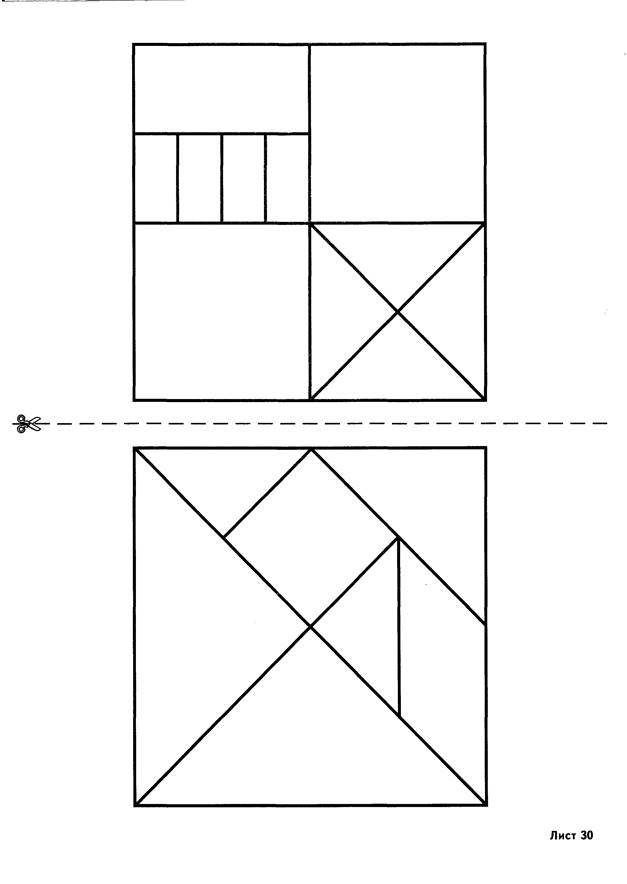

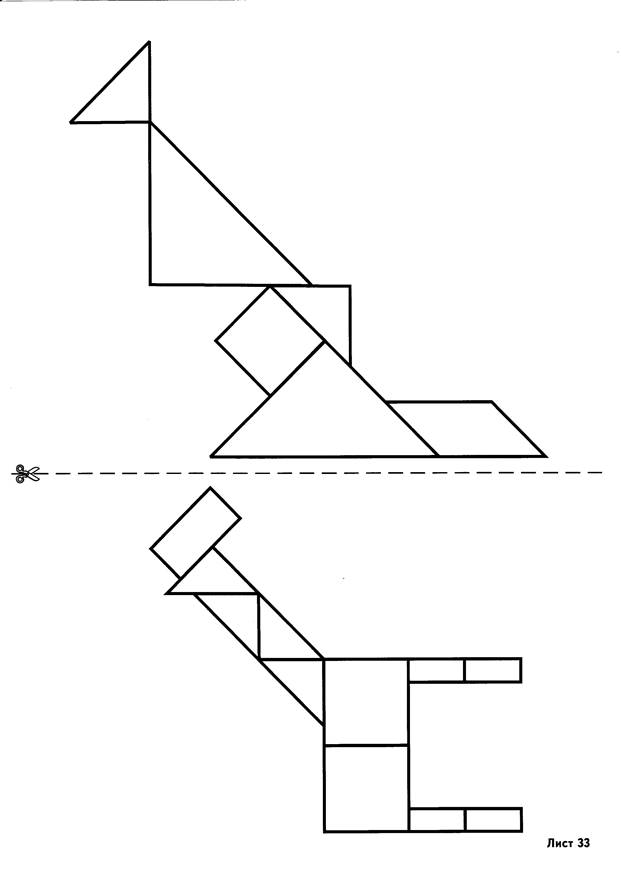

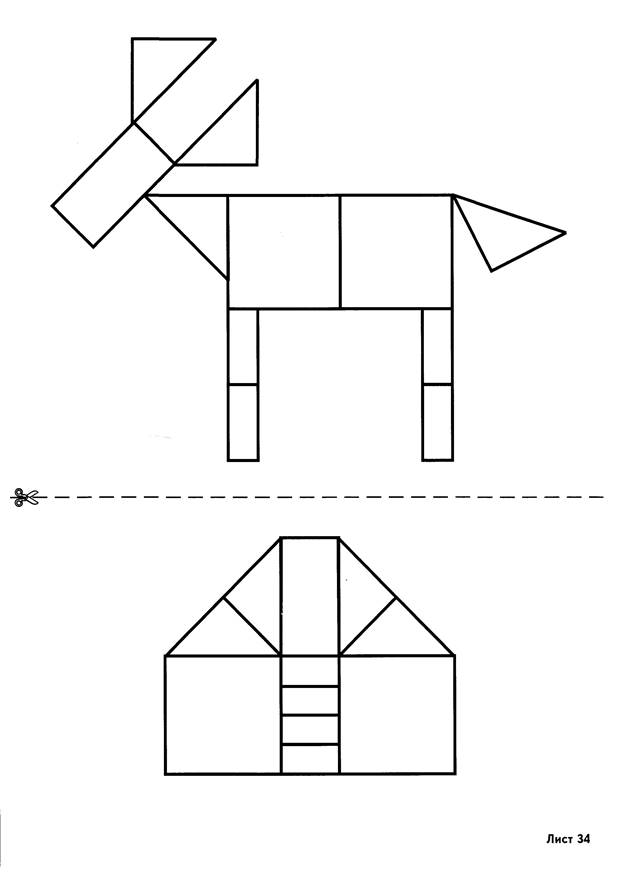

5. Игра «Танграм». Цель: развитие устойчивости внимания.

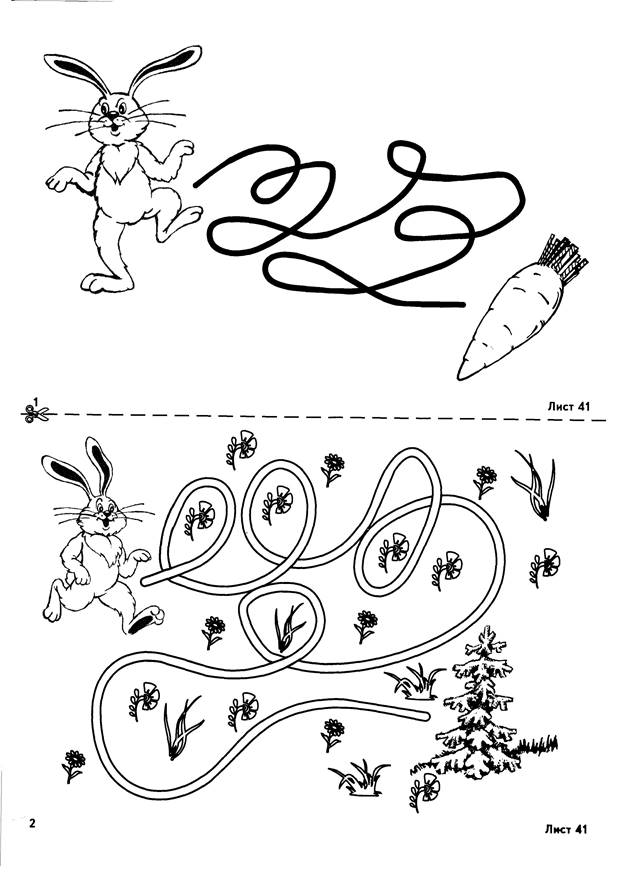

6. Задание «Найди дорожку». Цель: развитие произвольного внимания.

Занятие17.

1. Игра «В магазине зеркал». Цель: развитие наблюдательности, внимания, памяти.

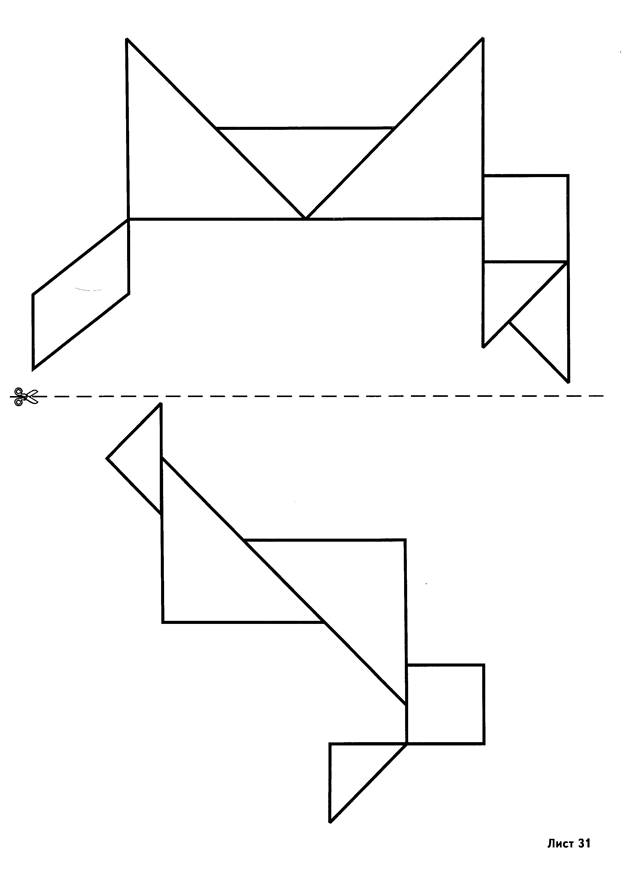

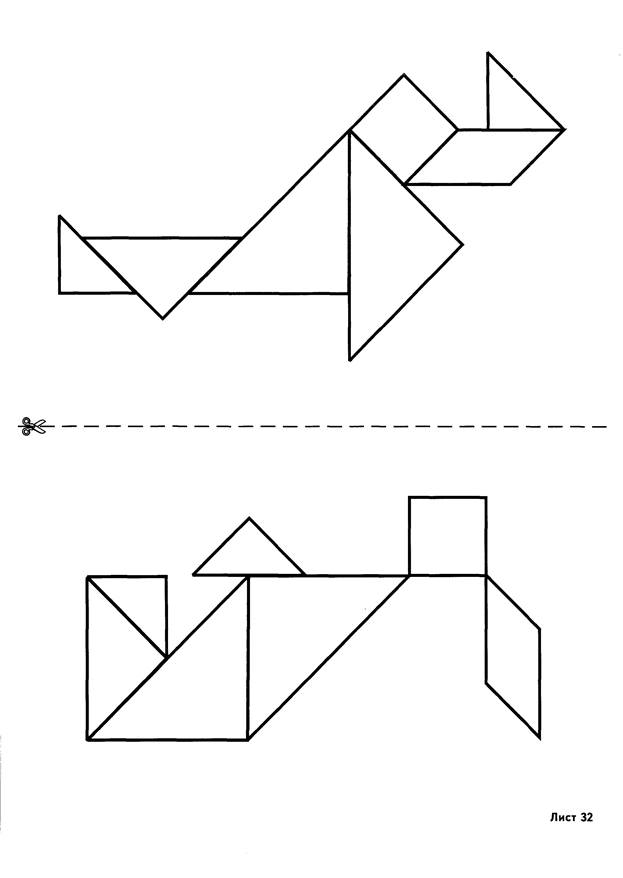

2. Задание «Корова Маня и ее хозяйка». Цель: развитие устойчивости внимания.

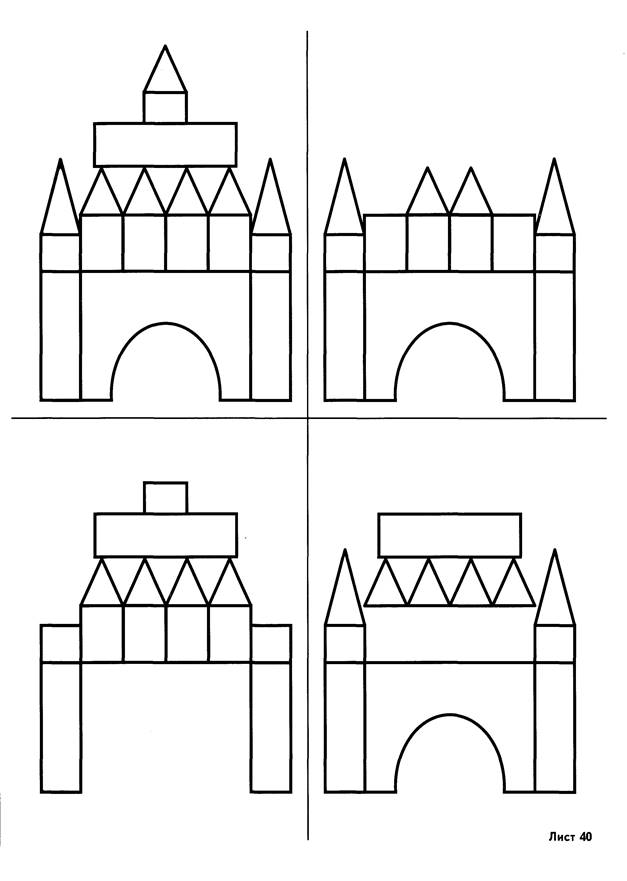

3. Игра «Строители». Цель: развитие концентрации и распределения внимания.

4. Игра «Кто летает?». Цель: развитие слухового внимания.

5. Задание «Срисуй по клеточкам» (2-й уровень сложности). Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

6. Игра «Найди игрушку». Цель: развитие устойчивости и объема внимания.

Занятие 18.

1. Игра «В магазине зеркал». Цель: развитие наблюдательности, концентрации и распределения внимания.

2. Задание «Найди двух одинаковых животных». Цель: развитие произвольного внимания.

3. Задание «Срисуй по клеточкам» (2-й уровень сложности). Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки.

4. Задание «Что, где лежит?». Цель: развитие произвольного внимания.

5. Игра «Танграм». Цель: развитие устойчивости внимания, закрепление представлений о геометрических фигурах.

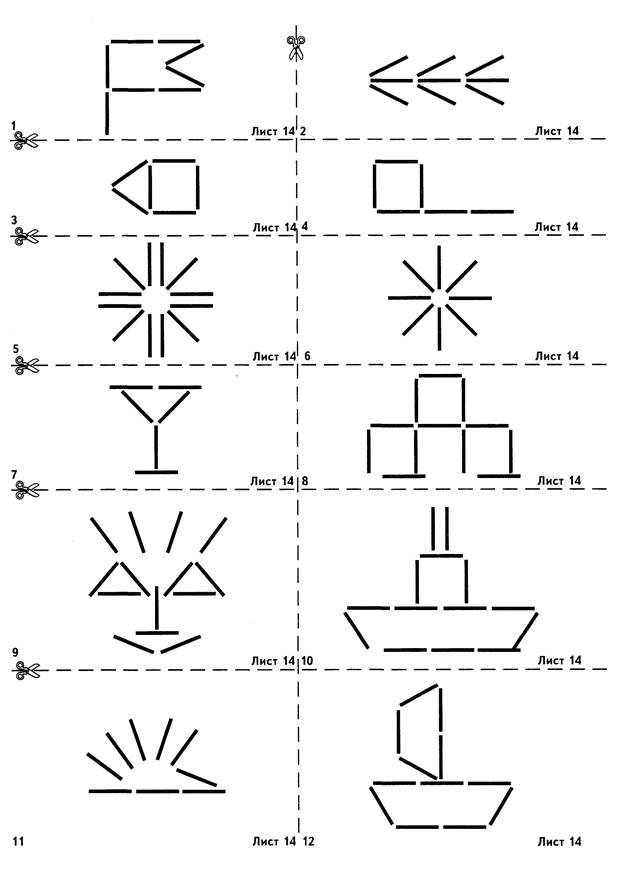

6. Задание «Воспроизведение геометрических фигур». Цель: развитие произвольного внимания, памяти, мышления.

Занятие 19.

1. Игра «В магазине зеркал». Цель: развитие наблюдательности, концентрации и распределения внимания.

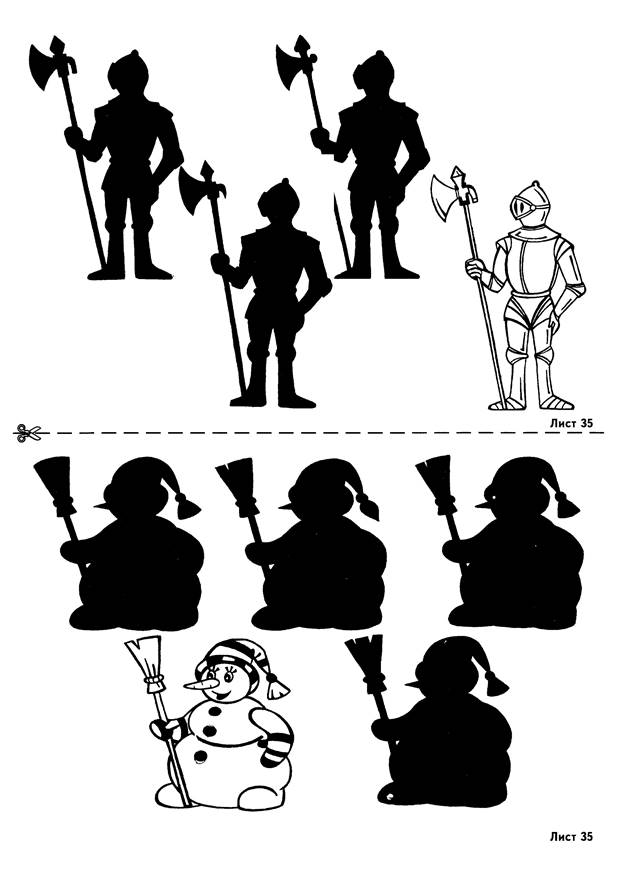

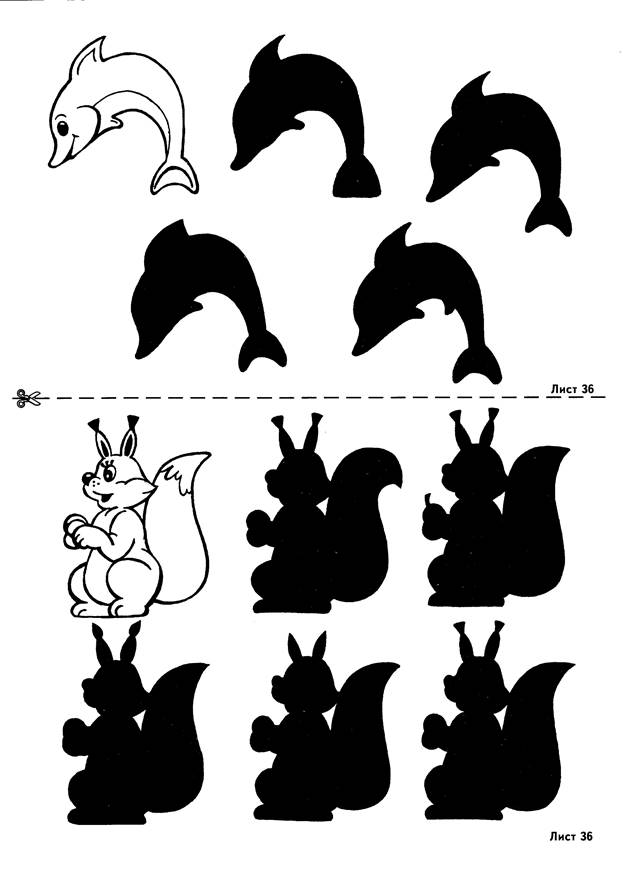

2. Задание «Найди тень». Цель: развитие наблюдательности.

3. Задание «Найди дорожку». Цель: развитие устойчивости внимания.

4. Задание «Срисуй по клеточкам» (2-й уровень сложности). Цель: развитие концентрации, объема внимания, мелкой моторики руки.

5. Игра «Разведчики». Цель: развитие моторно–слуховой памяти, координации движений.

6. Задание «Построй дорожку». Цель: развитие устойчивого внимания.

7. Игра «Квартет». Цель: развитие внимания.

8. Игра «Море волнуется». Цель: развитие внимания, скорости реакции.

Занятие 20.

1. Игра «Слушай хлопки!». Цель: развитие произвольного внимания.

2. Задание «Нарисуй круг и треугольник». Цель: тренировка распределения внимания.

3. Игра «Танграм». Цель: развитие внимания, закрепление представлений о геометрических фигурах.

4. Задание «Сравни, назови, сосчитай!». Цель: развитие наблюдательности.

5. Игра «Съедобное – несъедобное». Цель: развитие внимания.

6. Задание «Найди тень». Цель: развитие наблюдательности.

7. Задание «Корова Маня и ее хозяйка». Цель: развитие устойчивости внимания.

8. Задание «Быстрее нарисуй!» Цель: развитие переключения внимания.