История

памятника «Морякам - участникам битвы за Таганрог в годы Великой Отечественной

войны от благодарных таганрожцев. Май 1975 г.»

История

памятника «Морякам - участникам битвы за Таганрог в годы Великой Отечественной

войны от благодарных таганрожцев. Май 1975 г.»

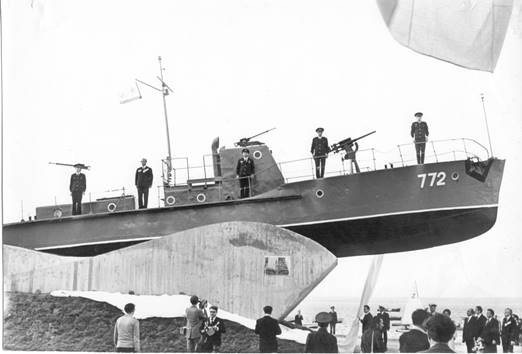

Фото 1 «Памятник морякам Азовской флотилии,

освобождавшим город в ВОВ»

В

порту г.

Таганрога, у бывшего морского

вокзала, на вечном причале находится военный

катер времен Великой Отечественной войны с бортовым номером 772. На пьедестале

надпись: «Морякам - участникам битвы за Таганрог в годы Великой Отечественной

войны от благодарных таганрожцев. Май 1975 г.» (Фото2)

В

порту г.

Таганрога, у бывшего морского

вокзала, на вечном причале находится военный

катер времен Великой Отечественной войны с бортовым номером 772. На пьедестале

надпись: «Морякам - участникам битвы за Таганрог в годы Великой Отечественной

войны от благодарных таганрожцев. Май 1975 г.» (Фото2)

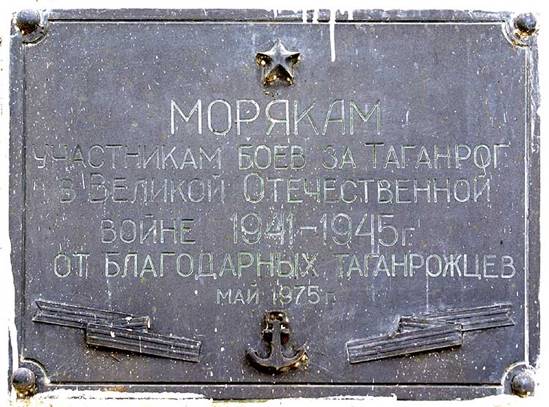

Фото2. Табличка на пьедестале памятника

В 2022 году памятнику исполнилось 47 лет. Но и сегодня не все таганрожцы знают его историю. Много легенд и домыслов связано с ним, так как не сохранились ни паспорт, ни вахтенный журнал этого судна. Попытаемся с помощью архивных документов, средств массовой информации, воспоминаний очевидцев восстановить историю катерного тральщика № 772.

Это судно относится к подклассу морских катеров-тральщиков, предназначенных для поиска и уничтожения морских мин в гаванях, на рейдах, в устьях рек и фарватерах, в прибрежных районах, а также для проводки кораблей через опасные участки акваторий. В годы войны катерами такого типа комплектовались морские и речные военные флотилии. Тральщики также использовались для прикрытия транспортных судов, технического флота, кораблей рыболовецких артелей. Большую роль они играли, неся боевое дежурство в районах предполагаемой высадки десанта противника.

Их основным вооружением являлись специальные тралы, с помощью которых и производили обезвреживание мин. Катерные тральщики 1938-1940 гг. постройки имели водоизмещение от 30 до 100 тонн и скорость хода 12-18 узлов (22-33 км/час). Для сравнения - скорость советских торпедных катеров в те годы достигала 50 узлов, то есть порядка 100 км/час. Катера-тральщики, несмотря на наличие стального корпуса, были достаточно уязвимы. В целях самозащиты на палубе устанавливались 1-2 пулемета ДШК, предназначенные для стрельбы по воздушным низколетящим (до 2000 м) целям. Из них также можно было вести прицельную стрельбу по наземным и надводным целям. Для повышения боеспособности на катерах-тральщиках в носовой части устанавливались пушки малого калибра, которые позволяли уничтожать вражеские мины, вести активную оборону и наступательные бои против небольших кораблей и катеров противника.

12 сентября 1942 года, когда фашисты «хозяйничали» на территории Советского Союза, со стапеля Ярославского судостроительного завода на воду было спущено судно с бортовым номером Я-2, относящееся к классу минных катеров. Основным вооружением катера являлись 82-миллиметровая реактивная установка М-8-М (морская «Катюша») и два пулемета ДШК калибра 12,7 мм. После ходовых испытаний катер отбыл в Сталинград, где уже во всю шли сражения.

12 октября Я-2 подошел к городу и сразу вступил в бой. А 16 ноября 1942 года он официально был включен в состав Волжской военной флотилии. Командовал катером лейтенант Н.И. Григорьевский.

К осени 1943 года линия фронта от Сталинграда ушла далеко на Запад, и часть кораблей с Волги перебросили в состав Днепровской военной флотилии. Десятого октября 1943 года в нее был зачислен и катер Я-2. Но отправили его только через месяц по железной дороге в составе отряда катеров. По прибытии на место катер спустили на воду реки Десны. На плаву он оставался недолго и уже 5 декабря 1943 года стал на зимовку в затоне села Вибли.

С наступлением весны началась его боевая служба на Десне. 21 марта 1944 года катер совершил переход из Чернигова в Киев и до конца месяца нес службу на Днепре. А потом новый переход, на этот раз на реку Припять. Почти всю первую декаду июня месяца катер не выходил из боя. Наносил удары из минометной установки по наземным группировкам противника, отражал атаки вражеских самолетов. Девятого июня по приказу наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова восемь минных катеров, в их числе и катер Я-2, были отозваны в распоряжение Одесской военно-морской базы. Здесь минный катер Я-2 был переоборудован и переквалифицирован в электромагнитный тральщик - КЭМТЩ. И 27 июля 1944 г., уже под номером 772, вошел в состав 1-го отряда 23-го дивизиона КЭМТЩ 3-й бригады тральщиков Одесской военно-морской базы, где и прослужил до конца войны.

Так как катер был перепрофилирован, то минометную установку М-8-М сняли и на ее место установили крупнокалиберный пулемет для расстрела всплывавших при тралении мин.

За годы участия в боевых действиях катер получил 17 повреждений, его экипаж обезвредил большое количество мин и сбил 2 вражеских самолетов, сотни боевых дежурств.

В послевоенный период, вплоть до июля 1953 года, катер производил траление в акватории Черного моря, в районах Одессы, Очакова, Николаева, Днепро-Бугского лимана и других местах.

Горожане рассказывают легенду о том, что этот катер участвовал в боях за Таганрог. Жителей и гостей нашего города вводит в заблуждение надпись на пьедестале. Достоверных сведений о боевых действиях легендарного катера в составе Азовской военной флотилии нет.

Таганрогский

период жизни катера начался 26 августа 1953 года, когда его как учебное судно

передали Таганрогскому морскому клубу ДОСААФ. Но кто его передавал, все равно

остается загадкой. Это могло быть и командование КЧФ, и командование Одесской

военно-морской базы. Известно, что в Таганрог катер пришел своим ходом. В

последующие годы он неоднократно менял свою нумерацию: «ДФ-108», «311 -ДОСААФ»,

«ДОСААФ-368». Последний раз его переименовали 13 мая 1962 года, и он получил

номер «315-ДОСААФ». Бессменным капитаном учебного судна с сентября 1953

г. по март 1974 г. был Анатолий Иванович Баранцев. (Фото 3)

Таганрогский

период жизни катера начался 26 августа 1953 года, когда его как учебное судно

передали Таганрогскому морскому клубу ДОСААФ. Но кто его передавал, все равно

остается загадкой. Это могло быть и командование КЧФ, и командование Одесской

военно-морской базы. Известно, что в Таганрог катер пришел своим ходом. В

последующие годы он неоднократно менял свою нумерацию: «ДФ-108», «311 -ДОСААФ»,

«ДОСААФ-368». Последний раз его переименовали 13 мая 1962 года, и он получил

номер «315-ДОСААФ». Бессменным капитаном учебного судна с сентября 1953

г. по март 1974 г. был Анатолий Иванович Баранцев. (Фото 3)

Фото3. Катер в послевоенные годы

Фото 4. Открытие памятника

Фото 4. Открытие памятника

В 1975 году в г. Таганрог к знаменательной дате–30-летию победы советского народа над фашизмом–было решено создать памятник (Фото 4, 5).Первоначально предполагалось установить на постаменте торпедный катер, однако, разыскать такой не удалось. Тогда и вспомнили о бывшем тральщике №772. Его буквально вытащили из-под резака. Еще день, и от него ничего бы не осталось. К новой жизни катер готовили на судоремонтном заводе: подварили и покрасили обшивку корпуса, обновили ходовую рубку, изготовили макеты пулеметов ДШК и 45-миллиметрового орудия (которого на тральщике никогда не было). А работники таганрогского порта по проекту архитекторов В.П. Бондаренко и В.П. Грудева соорудили бетонный пьедестал в виде бегущей волны.

Фото 5. Открытие памятника

У ОБЕЛИСКА

На плитах мраморных застыли

Бойцов погибших имена.

Как они молоды все были,

Когда нагрянула война!

Не залечить годам воронок

В душе у вдов и матерей

От чёрной вести похоронок

На сыновей, отцов, мужей…

Они Россию защищали,

Жизнь отдавая за неё,

И нам, потомкам, завещали

Беречь Отечество своё.

Под танки яростно бросались,

С небес таранили врагов,

Стояли насмерть, не сдавались

У деревень и городов.

За счастье жизни на земле,

Рассветы наши и закаты

Лежат в могильной тишине

Непобеждённые солдаты.

Склоняю голову я низко

И розы в траурном букете

Кладу к подножью обелиска

На плиты мраморные эти. ( Л.Сергеева )

Источники:

1. Виктор Волошин «На вечном причале» // Таганрогская правда, 2006, 24-30 марта, С.15

2. Виктор Волошин «Долгий путь к пьедесталу»// Таганрогская правда, 2006, 5-11 мая, С.16

3. Марина Лебедева «Забвению не подлежит»// Время Таганрога. – 2009. – 25 июля. – С.1

4. Воспоминания ветерана судоремонтного завода Рудольфа Алексеевича Куликова.

Фото 6.Памятник «Морякам - участникам битвы за Таганрог в годы Великой Отечественной войны от благодарных таганрожцев. Май 1975 г.»

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.