Введение

Современная художественная гимнастика представляет собой сложно-координационный вид спорта, который раскрывает такие качества спортсменок как гибкость, прыгучесть, координацию, музыкальность, выразительность, артистизм.

Как и любой вид спорта, художественная гимнастика нацелена на достижение высшего спортивного результата. С каждым новым олимпийским циклом повышаются требования к программам гимнасток.

В настоящее время, произвольные упражнения в художественной гимнастике включают большое количество трудностей и сложно-технических элементов. Повышение трудностей произвольных композиций все чаще ставит судей в затруднительное положение. Гимнастки включают в свою произвольную программу максимум элементов высшей трудности и выполняют их технически совершенно и поэтому судьям сложно определить истинного лидера выступлений. Одним из критериев, который позволяет спортсменке выделиться и добиться высоких результатов в соревновательной деятельности, является выразительность выступлений.

Актуальность. Выбор темы исследования обусловлен необходимостью исследования композиционного построения упражнения с обручем гимнасток высокой квалификации, с целью создания конкурентно – способных соревновательных комбинаций.

Гипотеза исследования. Предполагается, что исследование композиционного построения комбинаций с обручем гимнасток высокой квалификации позволит создать модельные характеристики упражнений в данном виде многоборья.

Объект исследования. Процесс технической подготовки гимнасток высокой квалификации.

Предмет исследования. Выполнение соревновательных комбинаций с обручем гимнастками высокой квалификации.

Научная новизна. Впервые получены данные о композиционном построении упражнений с обручем сильнейших гимнасток мира.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы тренерами и хореографами-постановщиками при создании композиций упражнений с обручем в художественной гимнастике.

Глава I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА В ЛИТЕРАТУРЕ

1.1 Определение комбинаций упражнений

Художественная гимнастика – это выполнение различных комбинаций под музыку, состоящих из пластичных и динамичных гимнастических, танцевальных и акробатических упражнений с предметом (лентой, мячом, обручем, скакалкой, булавами) и без него.

Под комбинацией упражнения в художественной гимнастике следует понимать рациональное сочетание сложных и простых элементов, расположение элементов в целесообразной последовательности с учетом их зрелищности, эстетической направленности, спортивной тактики и правил соревнований [21].

Комбинация-это комплекс логически связанных взаимообусловленных двигательных действий, расположенных в определенном порядке, а композиция упражнения - это распределение элементов во времени и в пространстве в соответствии с музыкой.

Важную роль в художественной гимнастике играет несколько компонентов: техника, ритм и выразительность, связанная, в том числе, и с «содержанием», которое заложено в музыкальном произведении.

Содержание комбинаций определяется двигательными действиями, выполненными гимнасткой, т.е. элементами и соединениями, их количеством и оригинальностью [16].

Художественная гимнастика – это еще и эмоциональные переживания, образы, которые гимнастка выражает с помощью определенной техники и работы с предметами.

Как правило, спортсменки в этом виде спорта – это дети и подростки, смысловая сфера которых находится в стадии формирования. Чувственность к одним произведениям может изменяться, что может сказываться на артистизме исполнения. С другой стороны, взаимодействие с произведениями искусства также может оказывать влияние на становление смысловых установок спортсменки – а это одна из возможных эффектов обучения и воспитания детей [2,3,9,20].

Основными средствами выразительности спортивно-художественных композиций являются пластическая и музыкальная выразительность, художественный образ. Каждое из средств сопряжено с характерными ему критериями зрелищности. Установлена значимость критериев зрелищности средств выразительности спортивно-художественных композиций:

· средства создания художественного образа: артистичность, естественность, гармония, оригинальность, целостность, согласованность яркость;

· средства пластической выразительности: пластичность, техничность, хореография, четкость, виртуозность, чистота, амплитуда, точность;

· средства музыкальной выразительности - музыкальность, динамичность, темп, законченность, ритмичность.

Спортивно-художественные композиции художественной гимнастики, согласно анализу научно-методической литературы, подразделяются на три стиля: спортивный, музыкальный и этюдно-образный, которые по результатам анализа видеозаписи имеют различное сочетание средств выразительности. Установлено, что наиболее зрелищным является этюдно-образный стиль исполнения композиций, который характеризуется максимальным содержанием средств создания художественного образа, при высоким содержании средств пластической и музыкальной выразительности, и низким количеством оригинальных элементов. В спортивном стиле средства выражения художественного образа менее актуальны, так как этот стиль основан на демонстрации физических качеств спортсмена, правильно подобранном музыкальном сопровождении и большом количестве оригинальных элементов. Музыкальный стиль имеет равномерное соотношение всех групп средств выразительности, при более выраженном содержании средств пластической выразительности [23].

1.2 Требования, предъявляемые правилами соревнований к комбинациям гимнасток высокой квалификации (трудность, композиция и исполнение)

Одновременно с программой совершенствовались правила соревнований. Они определили виды и правила проведения соревнований, основные требования к композиции и исполнительскому мастерству гимнасток в индивидуальных и групповых упражнениях.

В постоянно обновляющихся правилах отражается тенденция развития вида спорта, и, в первую очередь, рост трудности произвольных упражнений. Так, если в правилах 1955 г. у мастеров спорта предусматривалось 4 элемента I группы трудности, в 1967 г.- 6 в упражнении без предмета и 5 с предметом, то в 1977 г. их было уже 8, 3 из которых должны были выполняться левой рукой. Параллельно усложнялась расценочная таблица элементов и соединений, дифференцировались сбавки за возможные ошибки, уточнялась их градация [35].

Выявлено, что уровень технической подготовленности определяются соревновательными требованиями к упражнениям. Включения в программу сложных движений требуют более высокого уровня специальной физической подготовленности, а новые технологии и разработки методом подготовки квалифицированных гимнасток создают платформу для проявления ранее не использовавшихся элементов. В конечном итоге перечисленные факторы вновь приведут к необходимости пересмотра правил соревнований [4].

Повышение трудности произвольных композиций в технико-эстетических видах спорта все чаще ставит судей-оценщиков в затруднительное положение. Все большее число спортсменок включает в свою произвольную программу максимум элементов высшей трудности и выполняет их технически совершенно – при такой ситуации лишь эстетическая сторона может служить тем, трудно уловимым моментом, который дает возможность качественного различения выступления спортсменок [27].

Достижения в художественной гимнастике связаны с субъективными оценками и во многом определяется эстетическим впечатлением, которое оказывает влиянии на судей и зрителей. При равных технических возможностях предпочтение отдается тем гимнасткам, которые вызывают у судей и зрителей наибольшее количество положительных эмоций [18].

Под исполнительским мастерством в гимнастических видах спорта понимается высокий уровень умений и достижений искусного выполнения соревновательных упражнений. Принципом исполнительского мастерства является единство функций и формы, а эстетические критерии – обобщенная и биологическая целесообразность [26].

По существу, исполнительское мастерство – умение показать физические, спортивнотехнические возможности спортсмена и передать их в художественном оформлении при выполнении композиции в целом [19].

Эстетический аспект обязывает изучать исполнительское мастерство с точки зрения модели эстетического отношения человека к действительности. В ее основе лежит теоретическая концепция о ценностной природе эстетического в двигательных проявлениях спортсмена. Модель включает в себя четыре взаимно дополняющие друг друга компонента: структуру изучаемого явления, его ценность или соответствие назначению, красоту внешней формы, художественную выразительность, раскрывающую эстетически значимое содержание [25].

В Международных правилах соревнований по художественной гимнастики говорится о том, что телодвижения без учета манипуляций предметов, составляющих необходимую базу для индивидуальных и групповых композиций, является для судей одним из критериев оценки групп трудности элементов [36].

Трудность элементов, выполняемых с различными предметами, определяется по степени сложности двигательных действий без учета взаимодействия с предметом. Это так называемая основа техники упражнений или, как это принято в художественной гимнастике, фундаментальные группы трудности элементов.

Элементы, не принадлежащие к фундаментальным группам, не является трудностью.

Количество групп трудностей в упражнении регламентируются правилами соревнований, но также, это во многом зависит и от индивидуальных возможностей гимнастки.

В настоящее время достижение высоких спортивных результатов в отдельных видах гимнастического многоборья и в многоборье в целом возможно лишь при достаточном уровне развития специальной выносливости гимнасток. Это,в свою очередь объясняется тем, что соревновательным композициями свойственна исключительно высокая напряженность мышечной деятельности [17].

На соревновательный результат гимнасток высокой квалификации большое влияние оказывает оценка за трудность композиций.

Общая трудность соревновательных упражнений гимнасток определялась коэффициентом трудности, который рассчитывается по формуле:

К(тр)=Е(ф)/Е(з)

где Ктр – коэффициент трудности, относительные единицы ; Е (ф) –фактическая трудность упражнения, определяемая количеством выполненных элементов и соединений; Е (з) – минимальная трудность упражнения , задаваемая правилами соревнований [33].

Программа в индивидуальных упражнениях:

- программа гимнасток сеньорок и юниорок в индивидуальных упражнениях, как правило, состоит из 4 упражнений.

- продолжительность каждого упражнения от 1'15" до 1'30".

Трудность тела (D). Каждое упражнение в индивидуальной программе может содержать максимум 9 трудностей (от 0.1 и выше), ценностью максимум в 10,00 баллов.

Официальная карточка трудности может содержать максимум 9 трудностей с максимальной ценностью в 10.00 баллов.

Запись всех трудностей в карточке должна соответствовать порядку их исполнения.

В упражнении с обручем должны быть все 3 группы тела, представленные, минимум,1 и максимум 4 трудностями из каждой группы тела.

Ценность трудностей определяется по движению тела. При этом трудности тела, выполняемые без связи с Мастерством предмета, как трудности, не засчитываются.

Трудность тела засчитывается при условии, что она выполнена:с элементом Мастерства (с броском или без броска). Качество исполнения стоимость элемента оцениваются соответственно судьями по исполнению (Е) и судьями по Мастерству (D) без следующих технических ошибок.

Для того, чтобы быть засчитанными, элементы Мастерства должны выполняться комбинации нескольких критериев Мастерства, в случае неправильного исполнения базы предмета, судья не засчитывает всю комбинацию.

Однако, отсутствие одного из заявленных критериев Мастерства или выполнение его с ошибкой не влечет за собой аннулирование остальных правильно выполненных критериев. Не оцениваются только невыполненные критерии [36].

Соревновательные комбинации должны демонстрировать разностороннюю физическую подготовку гимнасток, выявлять у них все основные двигательные качества. Кроме того, они должны быть разнообразными в техническом отношении, включать разные элементы из всех структурных групп телодвижений гимнасток. В настоящее время 3 структурные группы признаны основными (фундаментальными):прыжки, равновесия, повороты [16].

Прыжки. Четкая и фиксированная форма во время полета, хорошая высота (подъем) прыжка ( «хорошей высотой» считается такая высота, которая позволяет выполнить четкую и фиксированную форму).

Равновесия. Трудности равновесий должны выполняться на полупальцах или на колене и иметь четко выраженную и фиксируемую форму (без дополнительных движений свободной ногой или опорной стопой во время трудности).

Техком ФИЖ по художественной гимнастике не поощряет исполнение "турлянов" и равновесий на колене.

Поворот выполняться на полупальцах (с приподнятой пяткой) иметь четко определенную амплитуду и фиксированную форму до конца вращения.

Базовое вращение любой трудности поворота всегда 360. Каждое дополнительное вращение на 360 (без взятия опоры) повышает уровень трудности на базовую ценность данного поворота (как для изолированных, так и для поворотов с изменением формы). Небольшие подпрыгивания или опора на пятку во время вращения прерывают трудность.

В случае неполного поворота, по сравнению с тем, что было заявлено в карточке, поворот оценивается исходя из количества выполненных вращений (этот критерий распространяется и на повороты фуэте).

Поворот может заканчиваться подъемом туловища и ноги, что придает ему большую точность в конце трудности.

Волны выполняются в опоре на одной или обеих стопах (стопа плоская), либо на другой части тела, должны иметь чётко выраженную форму и амплитуду движения без остановок(стоп позиция), слитно, равномерно.

Выполнение трудности гибкости на полупальцах (вместо предусмотренного исполнения на полной стопе) не меняет ни уровень трудности, ни принадлежность к группе движения телом.

Позиции фаз трудностей гибкости не требуют фиксации, движение свободной ноги или оси тела должно быть непрерывным и с максимальной амплитудой.

ФИЖ не поощряет все элементы с удерживаемым амплитудным наклоном туловища назад.

Исполнения (Е). Каждый судья по Исполнению (Е) должен отметить все ошибки исполнения и дать общую сумму сбавок [36].

В настоящее время многие гимнасты технически грамотно выполняют сложные комбинации и оценивать их мастерство становится все сложнее. Поэтому большой удельный вес в исполнительском мастерстве приобретает такой фактор, как артистизм [11].

Артистизм. Основная задача, возлагаемая на артистическую составляющую упражнения, состоит в том, чтобы донести до зрителей эмоции и выразить идею, используя следующие три аспекта: музыкальное сопровождение, художественный образ и пластическую выразительность (Хореография).

Хореография должна быть проникнута главной темой, продиктованной музыкой.

Использовать все возможные для ее выражения движения тела и предмета.

Композиция не должна представлять собой простой набор трудностей.

В достаточной степени должны использоваться технические, эстетические и эмоциональные привязки к музыке – все, что помогает развитию единой теме упражнения от начала до его финала.

Трудности тела должны быть распределены в упражнении равномерным образом.

Последовательность движений должна быть логичной: переход от одного движения(или ряда движений) к другому должен быть связанным и непрерывным, а не бессвязным соединением трудностей тела или предмета.

Площадь ковра должна использоваться полностью (Площадь ковра 13*13).

Работа левой и правой руками должна быть распределена равномерно –

минимум 3 элемента, выполненных левой/правой рукой (только для индивидуальной программы) [36].

1.3 Техническая подготовка в художественной гимнастике

Художественная гимнастика как вид спорта, по характеру двигательной деятельности относится к сложно-координационным и требует от спортсменок проявления широкого круга двигательных умений, навыков и качеств. Современный этап развития художественной гимнастики характеризуется высоким уровнем спортивно-технических достижений, которые определяют повышенные требования к технической подготовке гимнасток - "художниц" [6].

Высокое исполнительское мастерство гимнастки всегда в выгодном свете отмечает ее от спортсменки, которая владеет всего лишь хорошей технической подготовкой. Гимнаст должен довести всю программу в целом до такого совершенства, чтобы ее эстетическое содержание оказалось доступным для восприятия зрителей. Бывший президент технического комитета ФИЖ Артур Гандер писал, что когда гимнасту удается соединить элегантность исполнения, разнообразие, свободу движений, амплитуду прыжков с преодолением сложности и раскованности элементов движения, и все это во впечатляющей динамике, он создает композицию, излучающую богатство внутреннего содержания и гармонию, которые и выдают виртуоза (Бенджамин Лоу) [11].

Подготовка гимнасток к Чемпионату Мира осуществлялась на основе гибкой научно обоснованной Целевой комплексной программы долговременного действия с учетом тенденций развития мирового спорта в целом и художественной гимнастики в частности [12, 13, 14, 24, 29, 30].

Коррекция этой программы производилась после анализа результатов выступления российских спортсменок в чемпионатах России и других важных стартов. Бала разработана система интегральной подготовки гимнасток высокой квалификации на основе перспективно-прогностического подхода. Компоненты интегральной подготовки включали:

1. Построение перспективных моделей соревновательной деятельности всех главных стартов, где были спрогнозированы:

- максимальные требования к исполнительскому мастерству гимнасток (сложность, композиция, техническое и артистическое исполнение);

- объем тренировочной нагрузки для каждой гимнастки.

- структура и содержание модельных тренировок на разных этапах подготовки.

2. Систему отбора в сборную команду России гимнасток, выступающих в индивидуальной программе и в групповых упражнениях, где учитывали:

- спортивный результат;

- степень соответствия целевой модели по содержанию и сложности упражнения , требования к композиции и артистизму;

- динамику спортивных результатов;

- стабильность выступлений;

- показатели надежности спортивных результатов;

- выполнение индивидуального плана;

- интегральный показатель здоровья;

- антропометрические данные спортсменок (вес, рост).

3. Постоянное совершенствование технического мастерства, где основными задачами являлись:

- уточнение модели оптимальной сложности элементов для программ во всех видах многоборья индивидуально для каждой гимнастки;

- качество выполненных элементов, связок и комбинаций в целом;

- поддержание оптимального, необходимого и достаточного уровня базовой технической подготовленности.

4. Поддержание необходимого уровня специальной физической подготовленности (СФП) с целью обеспечения базы для успешного решения задач технической подготовки членов сборной команды страны:

- для каждой гимнастки подобраны упражнения СФП, которые адекватны техническим действиям в рамках перспективной модели соревновательной деятельности.

5. Поддержание необходимого уровня хореографической подготовленности гимнасток за счет:

- разработки и проведения специальных уроков по классической, народно-характерной хореографии;

- внедрения контрольных тестов по хореографии.

6. Совершенствование организационно-управленческого аспекта подготовки:

- на централизованную подготовку привлекались гимнастки вместе с их личными тренерами;

- в подготовке участвовали специалисты разных областей науки и практики, способные оказать существенную помощь во многих аспектах подготовки спортсменок сборной команды страны;

- обеспечивался необходимый объем централизованной подготовки гимнасток;

- осуществлялся тщательный выбор музыкального сопровождения для каждой композиции гимнасток;

- проводилась большая работа по совершенствованию соревновательных костюмов;

- осуществлялся систематический глубокий анализ выступления гимнасток на чемпионатах мира, и принимались необходимые меры по устранению выявленных недостатков;

- формирование группы поддержки российских гимнасток во время выступления на всех ответственных соревнованиях.

7. Оптимальная организация научно-методического аспекта, где акцент был сделан на сбалансированное сочетание психолого-педагогического и медико-биологического сопровождения учебно-тренировочного процесса:

- врачи сборной команды использовали комплекс методов лечения, реабилитации и восстановления спортсменок, основанных на принципах натуральной медицины, что позволило расширить диагностику процессов адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам, выявить имеющиеся резервные возможности и факторы, лимитирующие работоспособность организма. Это способствовало совершенствованию управления подготовкой гимнасток;

- в систему подготовки внедрены методики повышения резервных возможностей гимнасток высокой квалификации с помощью пептидных биорегуляторов, разработанных специалистами Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии;

- специально организованная работа комплексной научной группы (КНГ) направлена на:

а) выявление интегрального показателя здоровья, адаптационных возможностей организма, уровня тренированности организма, уровня энергетического обеспечения.

Психоэмоционального состояния с помощью программно-аппаратного комплекса «Омега-С»; определение состояния миокарда с помощью программного комплекса «Кардиовизор-06С», что позволяло осуществлять коррекцию всего процесса подготовки и реализовать запрограммированный объем тренировочной работы, повысить ее эффективность.

Необходимо подчеркнуть, что измерения проводились на протяжении всего периода подготовки ежедневно до и после каждой тренировки (четыре раза в день), а также в дни соревнований;

б) оценку соревновательной деятельности (ОСД), где определялась результативность соревновательной деятельности, надежность выполнения соревновательных программ, выявлялся уровень сложности соревновательных программ, технического исполнения и артистичности, уровень владения предметами; регистрировались допущенные ошибки, выявлялись их причины и разрабатывались рекомендации по их устранению [31].

Упражнения художественной гимнастики характеризуются в основном произвольным управлением движением. Действия гимнастки, свободно передвигающейся по площадке, лишь в минимальной степени ограничиваются какими-либо внешними, искусственно установленными условиями, в отличие, например, от действий представительниц спортивной гимнастики. Поэтому одна из основных задач технической подготовки в художественной гимнастике связана с искусством владения своим телом в естественных условиях [37].

Чтобы поднять техническую подготовку гимнасток на высокий уровень, важно не только правильно обучать движениям, но и все время совершенствовать и модернизировать технику их выполнения. Совершенная техника выражается в красоте и точности движений. Основой для обучения служит классическое исполнение движений. Совершенствование техники гимнастки – процесс сугубо индивидуальный. Классический вариант исполнения должен быть максимально «подогнан» к индивидуальности спортсменки – ее уровню физической подготовки, телосложению, психическим качествам. Также нужно учитывать, что освоение техники происходит скачкообразно, неравномерно. Это обуславливается физиологическими особенностями спортсменок.

В технической подготовке выделяют:

Беспредметную подготовку. Обучение технике упражнений без предмета: разным видам шагов и бега, волнам, взмахам, вращениям, равновесиям, поворотам, наклонам, подскокам, прыжкам, стойкам, акробатическим элементам.

Предметную. Обучение технике упражнений с предметами – мячом, обручем, лентой, булавами, скакалкой: броскам, ловле, отбиву, перекатам, вертушкам, вращениям, мельницам, спиралям.

Музыкально двигательную. Изучение музыкальной грамотности, выразительности, воспроизведение характера музыки через движение, музыкально-двигательные задания и игры, танцы. Эта часть подготовки очень важна. Девочки должны знать основы музыки и хорошо разбираться, а затем чувствовать и понимать, уметь выразить телом то, что передает музыка. Без хорошей музыкальной подготовки невозможно добиться вершин мастерства в художественной гимнастике.

Хореографическую. Обучение элементам мимики, пантомимы, балета и танцев: классического, историко-бытового, современного и народного. В процессе занятий хореографией девушки тесно соприкасаются с искусством. Они учатся ощущать красоту движений и затем, с их помощью, выражать определенные эмоциональные состояния, настроения, чувства, повышать артистичность исполнения. Хореография раскрывает творческие способности гимнасток и способствует их эстетическому воспитанию.

Композиционную. Творческий процесс составления соревновательных программ сочетается с индивидуальными возможностями каждой гимнастки. Благодаря умело составленной композиции, гимнастка может добиться огромных успехов. В художественной гимнастике показателем уровня мастерства является гармоничное сочетание трудности, композиции и исполнения. Трудность представляет собой сумму тяжелых элементов комбинации. Композиция – задает набор и очередность расположения элементов в комбинации и способствует полноте выражения замысла и эмоционального состояния. Исполнение – совместная реализация трудности и композиции, выраженная в оригинальной форме. Крайне важно, чтобы гимнастка смогла создать выдающийся эмоционально-двигательный образ на основе собственного восприятия музыки, выразительности и экспрессии на фоне технически сложной композиции. Значительную роль в создании перспективных композиционных форм произвольных упражнений играет музыка. Характер и эмоциональная составляющая музыкального произведения должны соответствовать индивидуальности гимнастки (ее физическим, психологическим, техническим и темпераментным особенностям). Чем выше мастерство, музыкальность и культура движений гимнастки, тем выше её возможности и шансы на победу в состязаниях[39] .

1.3.1 Техническая оснащенность композиций

Для современного этапа развития художественной гимнастики характерны продолжающийся рост технического мастерства и дальнейшее усложнение программы гимнастического многоборья. На крупных соревнованиях гимнастками демонстрируются сложные элементы и соединения. Однако призерами становятся спортсменки, безупречно выполняющие сложнейшие оригинальные упражнения. Поэтому при планировании многолетней подготовки необходимо иметь четкую систему оценки уровня технического мастерства гимнасток с дифференцированными характеристиками всех показателей .

Техническая оснащенность – содержание индивидуальных композиций по количественному и качественному составу фундаментальных элементов групп трудности.

В настоящее время в художественной гимнастике отмечаются систематические изменения и дополнения к Правилам соревнований в разделах технической сложности элементов, что в свою очередь влияет на повышение требований к процессу подготовки спортсменок на различных его этапах. Повышение классификационных требований к содержанию соревновательных программ и технике выполнения движений телом и предметом является определяющим фактором обеспечения и реализации тренировочного процесса [28].

Техника как система движений спортсмена определяется кинематическими, динамическими, ритмическими характеристиками, а так же экономичностью и помехоустойчивостью.

Техника вида спорта совершенствуется при усложнении условий соревновательной деятельности в зависимости от изменения правил соревнований и судейства, усовершенствования спортивного инвентаря и оборудования.

Основа техники движений - это совокупность тех звеньев и черт структуры движений, такие, безусловно, необходимы для решения двигательной задачи определенным способом, выпадение или нарушение хотя бы одного элемента или соотношения в данной совокупности делает невозможным само решение двигательной задачи.

Главное звено (или звенья) техники движений - это наиболее важная часть данного способа выполнения двигательной задачи.

Чем совершеннее техника спортивного упражнения, тем в большой степени используются так называемые, «даровые силы» (реактивные и инерционные). Главным недостатком техники спортивных упражнений является слабое использование этих сил, расчет лишь на активные силы, построения движения по принципу «грубой силы». Внешние и внутренние силы, действующие на гимнастку.

Результативность техники обуславливается ее эффективностью, стабильностью, вариативностью, экономичностью, минимальной тактической информированностью для соперника.

Эффективность техники определяется ее соответствием решаемым задачам и высоким конечным результатом, соответствием уровню физической, технической, психической и других видов подготовленности.

Экономичность техники характеризуется рациональным использованием энергии при выполнении приёмов и действий, целесообразным использованием времени и пространства.

Техническая подготовленность спортсмена во многом определяется конечной целью, на достижение которой направлено соответствующее двигательное действие.

Для обоснованных суждений о техническом мастерстве спортсмена учитывают ряд показателей качественно и количественно характеризующих состояния техники соревновательных действий, в том числе показатели общей результативности, парциальной эффективности и надёжности техники соревновательных действий, объёма и разнообразия совокупности технико-соревновательных навыков спортсмена.

Однако, претендуя на лидерство, спортсменкам и тренерам необходимо искать, в том числе и новые, более современные, способы оптимизации подготовки и соревновательной деятельности. Так, в ряде последних фундаментальных работ отмечено, что интегральный (комплексный) подход должен стоять во главе всех видов подготовки и контроля высоких спортивных результатов высококвалифицированных спортсменов [1,17,32].

Эти рекомендации базируются на общепринятом в теории положении, что овладение элементами высшей трудности требует соответствующей физической подготовленности гимнасток, которая в свою очередь, является фундаментом высокого технического мастерства. [5]

1.3.2 Техническая подготовленность спортсменок в художественной гимнастике

Техническая подготовленность - совокупность необходимых, приобретенных в процессе тренировки двигательных навыков и степень владения ими.

Техническая подготовка и техническая подготовленность спортсменки тесно взаимосвязаны, их рост в процессе многолетних занятий гимнастикой обеспечивает повышение технического мастерства.

Техническая подготовленность (техническое мастерство) спортсменов характеризуется тем, что умеет делать спортсмен и как он владеет освоенными действиями [15].

Техническая подготовка в художественной гимнастике связана с необходимостью освоения большого арсенала двигательных действий за относительно короткий срок. Эти двигательные действия представляют собой сложные координационные сочетания движений отдельными звеньями тела с манипуляцией различными предметами, которые выполняются на фоне музыкального сопровождения, и в свою очередь, требует от спортсменок значительных физических кондиции и, в частности, достаточного уровня развития конкретных специальных двигательных качеств. Научно-обоснованной методики специальной двигательной подготовки гимнасток для данного вида спортивной деятельности нет. Она сложилась эмпирически и представляет собой отдельные рекомендации способов и приемов развития в основном физических качеств[10].Упражнения с предметами составляют основное содержание соревновательных программ по художественной гимнастике. Все предметы имеют различную форму и фактуру, определяющие особенности техники работы с ними. Опираясь на биомеханические закономерности упражнений с предметами целесообразно классифицировать их следующим образом:

1. Удержание и баланс.

2. Вращательные движения.

3. Фигурные движения.

4. Бросковые движения и ловля.

5. Перекатные движения.

При этом «мелкая работа» предметами называется манипуляциями.

В движениях предметами, как и в движениях телом, обычно выделяют пять фаз:

1. Исходное положение (пусковая фаза).

2. Подготовительные действия (подготовительная фаза).

3. Основные действия (пусковая фаза).

4. Фаза реализации.

5. Завершающая фаза.

Исключение составляют броски и ловля предметов – их следует рассматривать как двойное движение, состоящее из сдвоенного числа фаз.

Таблица 1.

Классификация упражнений с обречем [9]

|

Структурные группы |

Типы упражнений |

Виды упражнений |

|

Броски и переброски |

Прямые |

боковые, лицевые, горизонтальные |

|

Обводные |

под руку, ногу, плечо, за спину |

|

|

Крученые |

по различным осям |

|

|

нетипичным захватом |

ногой (ами), за конец, середину, конец и середину предмета |

|

|

двух предметов |

параллельные, разнонаправленные, разноплоскостные, поочередные, последовательные |

|

|

Отбивы |

Телом |

кистью, локтем, плечом, грудью, бедром, коленом, голенью, стопой |

|

Ловли |

Простые |

перед собой, над собой |

|

Обводные |

под рукой, ногой, за спиной, за головой |

|

|

Сложные |

в перекат, обкрутку, вращение и др. |

|

|

нетепичным хватом |

на ногу, на туловище |

|

|

Передачи |

Простые |

перед собой, над собой |

|

Обводные |

под рукой, ногой, за спиной, за головой |

|

|

Перекаты |

по полу |

вперед, назад, в сторону, обратный, по дуге |

|

по телу |

по кистям, одной, двумя руками, по груди и плечам, по передней, задней и боковой поверхности туловища и ног, в разных плоскостях |

|

|

Вращения |

на руках |

на кистях одной и двух, на локте, перед собой, сбоку, сзади, над и за головой, в разных плоскостях |

|

на туловище |

без и со смещением |

|

|

на ногах |

на двух, на одной, свободной, опорной |

|

|

Вертушки |

на полу |

без и со смещением |

|

на теле |

на руке, руками, ноге, груди, спине, по различным осям, без и со смещением |

|

|

Обкрутки |

Рук |

кисти, кистью, плеча, предплечья, всей руки |

|

Туловища |

шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища |

|

|

Ног |

стопы, голени, всей ноги |

|

|

Фигурные движения |

круги, восьмерки |

малые, средние, большие в разных плоскостях |

|

Прыжки через предмет |

с1-3 вращениями. |

вперед, назад, в сторону; с различным положением тела |

|

через движущийся предмет |

катящийся, вертящийся, вращающийся, отскочивший |

|

|

Элементы входом в предмет |

Надеванием |

махом вперед, назад, внутрь, наружу |

|

Набрасыванием |

горизонтально и с вращением вперед, назад и в сторону |

|

|

шагом, прыжком |

в специально подготовленный и автономно движущийся предмет |

Особое внимание у спортсменок высокой квалификации отводится разминке. Ее основная задача, помимо подготовки организма к предстоящей нагрузке заключается в поддержании высокого уровня готовности.

В настоящее время можно выделить следующие варианты разминок:

- гимнастические у опоры и на середине зала;

- танцевально-гимнастические;

- партерные – гимнастические и хореографические.

В арсенале эффективно работающего тренера должно быть, как минимум: два-три варианта разминок, пять фрагментов беспредметной подготовки, от двух до четырех фрагментов предметной подготовки, несколько вариантов композиционной подготовки (соревновательные и показательные комбинации), несколько вариантов СФП, несколько вариантов музыкально-двигательной и психолого-тактической подготовки.

Многолетние исследования, проведенные специалистами в области художественной гимнастики, позволили установить особенности распределения ошибок в упражнениях с предметами у квалифицированных гимнасток.

Основные причины ошибок в технике упражнений с предметами:

- недостаточная базовая подготовленность (качество исполнения основных структурных групп движений предметами правой и левой рукой);

- недостатки в СФП, которые могут быть устранены сопряжением, т.е. выполнением в различных вариантах движений, в которых проявляется дефицит развития двигательного качества;

- нестабильность выполнения бросковых элементов (траектория, дальность, высота полета), обусловленная несовершенством координации движений рук, туловища, ног;

- дефекты двигательного самоконтроля – отсутствие или неверность ориентиров, опорных точек, ошибочное представление о технике, неумение контролировать свое функциональное состояние;

- увеличение двигательной асимметрии рук;

- несобранность перед попыткой (неумение настроиться, вызвать необходимые мышечно-двигательные и эмоциональные представления);

- отсутствие у тренеров и гимнасток объективных критериев контроля уровня технического мастерства в упражнениях с предметами.

Тесные корреляционные связи наблюдаются между потерей предмета и нарушением траектории его полета, между устойчивым равновесием и уверенными манипуляциями предмета и наоборот [8].

1.3.3 Техника работы с обручем

Упражнения с предметами составляют основное содержание соревновательных программ по художественной гимнастике. Соревновательные комбинации гимнасток высшей квалификации представляют собой сплав разнообразных движении телом с различными движениями предметами, выполняемые в сочетании с музыкой.

Применяемые в художественной гимнастике предметы отличаются по форме, фактуре и размерам [16].

Обруч - один из предметов в художественной гимнастике. Обручи изготавливают из пластика, ПВХ или полиэтилена. Раньше обручи были деревянными. Диаметр обруча - 70-90 см (зависит от роста гимнастки), весом минимум 300грамм. Обручи бывают однотонные или многоцветные. Многие гимнастки обклеивают их цветным скотчем для красоты [40].

Обруч может быть деревянный, дюралевый или пластмассовый. Толщина его в сечении от 0,5 до 1,5 см; диаметр не более 95 см [9].

Обруч обычно удерживается одной рукой и имеет два способа хвата:

- жесткий хват- обруч зажимается в кулак, как скакалка;

- свободный хват – обруч располагается на внутреннем ребре ладони между большим и указательным пальцами.

В связи с тем, что обруч – плоский предмет, его положение и движения различаются по плоскостям:

- лицевой;

- боковой;

- горизонтальной;

- наклонной.

В некоторых случаях обруч может удерживаться двумя руками жестким хватом снизу и сверху [16].

Базовая техника и специфические ошибки с обручем:

Неправильная работа нарушение плоскости работы, вибрации: (каждый раз максимум до 1 балла)

Неправильный перекат с подпрыгиванием, а также непроизвольно неполный перекат по телу.

Неточное вращение вокруг вертикальной оси.

Скольжение по предплечью во время вращений.

Ловля после броска: контакт с предплечьем [7].

Техника - биомеханически правильное, рациональное исполнение, двигательных действий, необходимая база, на которой строится становление мастерства в спорте. Несовершенная техника не позволяет гимнастке двигаться уверенно, раскрепощено, все внимание сосредоточить на выполнении отдельных элементов, соединений и комбинаций в целом, а техничность – это точность, чистота и безукоризненность, четкость и уверенность, легкость и непринужденность исполнения движений.

Спортивная техника не состояние, которое может быть однажды достигнуто, а текущий показатель непрерывного и нескончаемого процесса движения от менее совершенного к более совершенному.

Стабильность техники связана с ее помехоустойчивостью, независимостью от условий, функционального состояния спортсмена.

Методические указания:

- при вращении обруча кисть должна двигаться мягко, не поворачивая ладонью вниз : большой палец руки обращен кверху, обруч находится между большим и указательным пальцами ,пальцы расслаблены.

- обучать передаче вращающегося обруча из одной руки в другую рекомендуется в такой последовательности : вращать обруч вертикально в лицевой плоскости на правой руке (рука впереди ладонью внутрь) ,поставить левую ладонь к правой ,продолжать вращение двумя руками и убрать правую руку, продолжить вращение левой.

- броски обруча надо выполнять в точном направлении , для чего резко досылать его кистью (что избежать вибрации обруча в полете ) и сопровождать движением руки в направлении броска .Нельзя ловить обруч в статическом положение. Он должен продолжать движение в сочетание с телом.

- при прыжках в обруч нельзя сгибать руку ,вращающую обруч , так как в противном случае обруч будет вращаться высоко над полом , что затруднит выполнение прыжка [22].

Глава II. Цель, задачи, методы и организация исследования

2.1 Цели и задачи исследования

Цель работы заключается в определении композиционного построения соревновательных комбинаций с обручем, финалисток (n=10) Чемпионата мира, Измир 2014.

Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи:

1. Определить среднегрупповые показатели трудности движений тела (в баллах) в упражнении с обручем финалисток 33 Чемпионата мира.

2. Определить среднегрупповые показатели технической ценности элементов, выполняемых без визуального контроля (рисков в баллах)).

3. Определить пространственно-ритмическое построение комбинаций с обручем сильнейших гимнасток мира.

2.2 Методы исследования

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы исследования.

Анализ общетеоретической и специальной литературы по теме исследования.

Этот метод включает в себя изучение и анализ литературных источников по вопросам: техническая подготовка гимнасток на этапе спортивного мастерства, взаимосвязь технической и двигательно-координационной подготовки, критерии оценки соревновательных комбинаций гимнасток. В процессе анализа литературы изучались источники, опубликованные в печати, журналах, авторефератах, диссертациях, интернете, что позволило определить задачи исследования.

Метод анализа видеоматериала

Этот метод включая в себя просмотр и анализ видеозаписи комбинаций с обручем сильнейших гимнасток мира. С помощью данного метода мы определили содержание комбинаций финалисток Чемпионата мира в Измире (2014г.) по фактору трудностей и построение композиции упражнений с обручем.

Методы математической статистики.

Полученные в процессе исследования данные подвергались статической обработке по общепринятой методике, с вычислением следующих показателей:

а) средней

арифметической:

б) среднего

квадратического отклонения:  , где

, где

![]() - наибольшее

значение вариантов;

- наибольшее

значение вариантов;

![]() - наименьшее

значение вариантов;

- наименьшее

значение вариантов;

К – табличный коэффициент, соответствующий определенной величине размаха (Б. А. Ашмарин, 1978 год).

в) ошибка средней

арифметической:,  где N – количество

где N – количество

испытуемых.

г) коэффициент вариации: ![]()

Коэффициент вариации служит характеристикой однородности группы испытуемых. Если он не превышает 10%, то наблюдения можно считать однородными.

2.3 Организация исследования

На первом этапе проводились предварительные исследования, направленные на сбор информации, путем анализа литературных источников.

На втором этапе проводился анализ содержания упражнений с обручем по фактору трудности сильнейших гимнасток Чемпионата мира в Измире (2014г.) на основе видеонаблюдения.

На третьем этапе проводилась обработка полученных материалов, обсуждения результатов исследования и оформление выпускной квалификационной работы в целом.

Глава III. Результаты исследования и их обсуждение

3.1 Определение среднегрупповых показателей трудности движений тела (в баллах) в упражнении с обручем финалисток 33 Чемпионата мира

Материалом для анализа упражнений с обручем, послужила видеозапись финальных соревнований по художественной гимнастике 33 Чемпионата мира (Измир 2014 год)

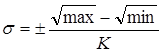

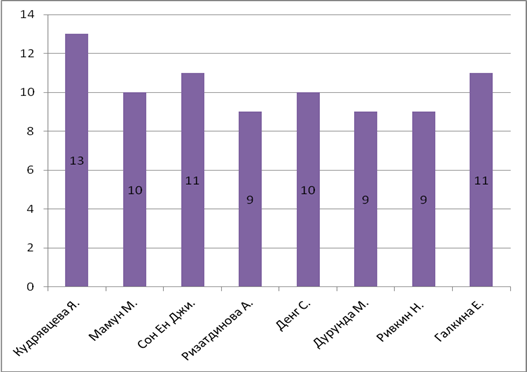

Путем просмотра видеозаписи нами был определен количественный состав элементов движений телом ведущих гимнасток мира (таблица1, рисунок 1).

Рисунок 1. Среднегрупповые показатели количественного состава элементов движений телом.

Обсуждение результатов исследования

Как видно из таблицы 1 сильнейшие гимнастки мира включают в свои произвольные комбинации с обручем 9 элементов движений телом при максимально разрешенном количестве – 9. При этом наибольшее количество элементов х=3,3±0,5 имеет ценность 0,7 балла. Практически отсутствуют в композициях с обручем элементы низкой ценности равной 0,1- 0,4 балла. В связи с возросшей конкуренцией на мировой арене, гимнастки в свои комбинации с обручем включают элементы повышенной трудности с ценностью от 1 (х=1±0,3) до 1,3 (х=0,5±0,3) балла.

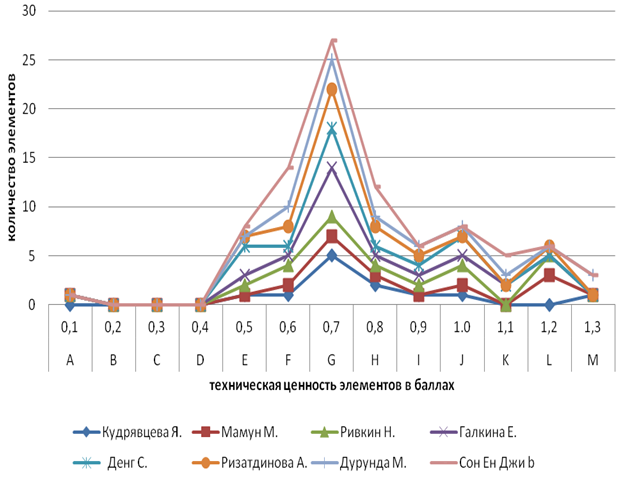

3.2 Определение среднегрупповых показателей технической ценности элементов, выполняемых без визуального контроля (в баллах)

Проведенное раннее исследование, позволило определить суммарные показатели технической ценности элементов, выполняемые без визуального контроля (в баллах). (таблица2, рисунок2).

Рис.2 Среднегрупповые показатели количественного состава элементов, выполняемых без визуального контроля (рисков).

Таблица 1- Среднегрупповые показатели количественного состава элементов групп трудности (n=8) движений телом

|

Финалистки Чемпионата Мира |

Общее кол-во эл-в |

Количество групп трудности элементов |

||||||||||||

|

|

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

I |

J |

K |

L |

M |

|

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1.0 |

1,1 |

1,2 |

1,3 |

||

|

Кудрявцева Я. |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

5 |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

Мамун М. |

9 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

1 |

0 |

1 |

0 |

3 |

0 |

|

Ривкин Н. |

11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

0 |

2 |

0 |

|

Галкина Е. |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

5 |

1 |

1 |

1 |

2 |

0 |

0 |

|

Денг С. |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

1 |

4 |

1 |

1 |

2 |

0 |

0 |

0 |

|

Ризатдинова А. |

11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

4 |

2 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

Дурунда М. |

11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

2 |

|

Сон Ен Джи b |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

4 |

2 |

3 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

0 |

2 |

|

∑ (n=10) |

110 |

1 |

0 |

0 |

0 |

11 |

16 |

33 |

13 |

8 |

10 |

6 |

7 |

5 |

|

х±m |

11 |

0,1±0,1 |

0 |

0 |

0 |

1,1±0,3 |

1,6±0,3 |

3,3±0,5 |

1,3±0,3 |

0,8±0,1 |

1±0,3 |

0,6±0,3 |

0,7±0,3 |

0,5±0,3 |

|

±δ |

1,15 |

0,32 |

0 |

0 |

0 |

0,88 |

0,97 |

1,49 |

0,82 |

0,42 |

0,82 |

0,84 |

1,06 |

0,85 |

|

V% |

10,5 |

3,2 |

0 |

0 |

0 |

7,96 |

6,4 |

0 |

6,33 |

5,25 |

8,17 |

14,1 |

15,13 |

17 |

Обсуждение результатов исследования

Как видно из таблицы 2 (рисунок 2) в состав соревновательных комбинаций с обручем сильнейших гимнастки мира включают наибольшее количество элементов, выполняемых без визуального контроля (риски) 1,5 (x=1,5±0,2), техническая ценность которых составляет 0,7 балла, наименьшее количество элементов технической ценностью которых 0,9 баллов (х=0,7±0,2).В среднем соревновательные композиции ведущих гимнасток мира содержат элементы, выполняемые без визуального контроля (риски) трудностью 0,73 балла.

3.3 Определение пространственно-ритмического построения комбинаций с обручем сильнейших гимнасток мира

Путем просмотра видеозаписи было определено пространственно-ритмическое построение комбинаций с обручем сильнейших гимнасток мира 33 Чемпионата мира (Измир 2014 год.)

Ритмическое построение соревновательных комбинаций с обручами финалисток Чемпионата мира в Измире 2014г по художественной гимнастике (ФИЖ 2013–2016г.), результаты проведенного анализа представлены в таблице 3, рисунок 3 и рисунок 4.

Таблица 2- Среднегрупповые показатели количественного состава элементов групп трудности (n=8) движений телом,выполняемые без визуального контроля (риски)

|

Финалистки Чемпионата Мира |

Общее кол-во эл-ов |

Элементы, выполняемые без визуального контроля (риски) |

|||||||||

|

|

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

I |

J |

|

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1.0 |

||

|

Кудрявцева Я. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

Мамун М. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

Ривкин Н. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

0 |

0 |

0 |

|

Галкина Е. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

Денг С. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Ризатдинова А. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

0 |

|

Дурунда М. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

0 |

|

Сон Ен Джи |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 |

0 |

|

Σ(n=10) |

30 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

8 |

15 |

0 |

7 |

0 |

|

x±m |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,8±0,3 |

1,5±0,2 |

0 |

0,7±0,2 |

0 |

|

±δ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,79 |

0,71 |

0 |

0,48 |

0 |

|

V% |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

9,9 |

4,7 |

0 |

6,9 |

0 |

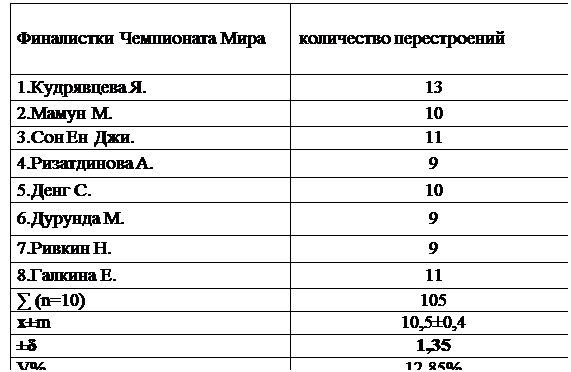

Рисунок 3 Среднегрупповые показатели количества перестроений в упражнении с обручем

Таблица 3 - Среднегрупповые (n=10) показатели количества перестроений в упражнении с обручем финалисток 33 Чемпионата мира

Обсуждение

результатов исследования

Обсуждение

результатов исследования

Анализ упражнений сильнейших гимнасток мира с обручами позволил определить количество перестроений в композиции финалисток 33 Чемпионата мира в Измире 2014г (рисунок 4). Наибольшее количество перестроений содержится в упражнение чемпионки мира Кудрявцевой Я.- 13 перестроений (рисунок 5), а наименьшее количество перестроений содержат упражнения Ризатдиновой А.(рисунок 3), Дурунда М. (рисунок 10),Ривкин Н. равное 9 (рисунок 6).

|

Мамун а)Маргарита-1 |

б)Сон Ен Джи-2 |

в)Галкина Екатерина-3 |

г)Кудрявцева Яна-4 |

|

|

|

|

|

|

д)Дурунда Марина-6 |

е)Ривкин Нета-7 |

ж)Денг Сенью-8 |

з)Ризатдинова Анна-5 |

|

|

|

|

|

Рисунок 4 Графическое изображение перестроений в упражнении с обручем финалисток 33 Чемпионата мира

Чемпионка мира Кудрявцева Яна (рисунок 4). В ее упражнении были использованы разнообразные перестроения, логично распределены элементы. Композиционные ошибки встречаются в соревновательных упражнениях у представительниц Кореи (рисунок 2) и Китая (рисунок 8), которые заключаются в не достаточном использовании периметра площадки, однообразных перестроениях.

Выводы

1.Для создания конкурентноспособных комбинаций,соревновательные упражнения с обручем должны содержать:элементы движений телом технической ценностью от 0.5 до 1.3 балла. Наименьшее количество элементов в упражнениях с обручем технической ценностью - от 0.2 до 0.4 баллов.

2. Среднегрупповой показатель трудности элементов финалисток 33 Чемпионата мира в соревновательных упражнениях с обручами составил 0.7 балла, максимальная ценность элементов, выполняемых без визуального контроля (риски) - 0.9 баллов, а наименьшая - 0.6 балла.

3.В соревновательные комбинации с обручами гимнасткам необходимо включать не менее 10.5 перестроений.

Практические рекомендации

Для создания конкурентоспособных упражнений в индивидуальной программе композиция с обручем должна содержать максимально разрешенное правилами соревнований ФИЖ количество элементов движений телом. При этом их техническая ценность должна составлять от 0,7 балла и выше.

В соревновательные упражнения гимнасток высокой квалификации рекомендуем включать элементы, выполняемые без визуального контроля, технической ценностью от 0,7 балла.

Композиция упражнений должна содержать не менее 11 разнообразных перестроений, распределенных по всему периметру площадки.

Список используемой литературы

1. Аркаев Л.Я.Интегральная подготовка гимнастов (на примере сборной команды страны): автореф. дис… кан.пед.наук. / Л.Я. Аркаев – СПб., 1994. – 24с.

2. Асмолов А.Г. На перекрестке путей к изменению психики человека : бессознательное, установка, деятельность. В кн.: Бессознательность. Природа, функции, методы исследования. /Под общей редакцией А.С. Прангишвили, А.Е. Шерозия, Ф.В. Бассина. - Тбилиси: Мецниереба , 1985. Том 4 , с. 83-84

3. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания. /А.Г. Асмолов: Смысл, 2002, С.10-15.

4.Бакулина Е.Д. Правила судейства соревнований и критерии мастерства в процессе формирования и развития художественной гимнастики / Е. Д. Бакулина // Вестник спортивной науке №4 2006. С.62-64.

5. Бакулина Е.Д. Взаимосвязь изменения правил соревнований и исполнения элементов в композициях художественной гимнастике: автореф. дис…. канд. пед. наук / Е.Д. Бакулина. – М., 2006. – 22 с.

6. Макарова Е.Ю. Особенности двигательной подготовки спортсменок в художественной гимнастике / Макарова Е.Ю., Менхин А.В. // Юбилейный сборник научных трудов молодых ученых и студентов РГАФК. - М.: 1998. С. 97-101.

7. Бирюк Е.В. Исследование функции равновесия тела и пути ее совершенствования при занятиях художественной гимнастикой: автореф. дис…. канд. пед. наук / Е.В. Бирюк. М., 1972. – 29 с.

8. Бирюк Е.В., Особенности физической подготовки: Метод.рек / / Е.В. Бирюк, Н.А..-Киев: КГИФК,1991.-34 с.

9. Бюхер К. Работа и ритм. Рабочие песни, и их происхождения и экономическое значения . М.,1923. - 53 с.

10. Винер И.А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной гимнастике: автореф. дис…канд.пед.наук. / И.А. Винер. - СПб., 2003. - 20с.

11. Винер И.А., Эстетические показатели исполнительного мастерства в гимнастических видах спорта (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) / И.А. Винер, Р.Н. Терехина // Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(45) – 2008. - 98 c.

12. Винер И.А. Анализ результатов чемпионата Европы по художественной гимнастике в Минске / И.А. Винер, Р.Н. Терехина, М. Шишковская, Е.А. Пирожкова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 6 (76). – С. 24-27.

13. Винер И.А. Система, определяющая соотношение сил в художественной гимнастике на мировом уровне / ИА. Винер, Р.Н. Терёхина // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 (62). – С. 15-18.

14. Винер И.А. Анализ соревновательной деятельности гимнасток в групповых упражнениях накануне XXX Олимпийских игр / И.А. Винер, Р.Н., Терехина, Е.А. Пирожкова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 4 (86). – С. 26-31.

15. Донской Д.Д. Биомеханика: учеб. для инст. физ. культ / Д.Д. Донской, В.М. Зациорский. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 264 с.

16. Карпенко Л.А. Художественная гимнастика: Учебник /под общ. ред. проф. Карпенко Л.А.; Всерос. федер. художеств. гимнастики, С.-Петерб. гос. акад. физ. Культуры им. П.Ф. Лесгафта. – М., 2003., С.165.

17. Каледина И.В. Специальная выносливость как фактор повышения технической оснащенности соревновательных композиций гимнасток различной квалификации (на примере художественной гимнастики) : дис. ... магистра физ. культуры / Каледина И.В.; РГАФК. - М., 1999.С.7,17-18.

18. Клименко В.Я., Аверкович Э.П., Царькова Н.И., Иванова О.А.,// Сборник статей –М. выпуск 1, 1984. С.63-67.

19. Лазаренко Т.П. Квалиметрия в художественной гимнастике / Т.П. Лазаренко. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 33 с.

20. Леонтьев Д.А. Установка как механизм смысловой регуляции деятельности / Д.А. Леонтьев // Теория установки и актуальные проблемы психологии. Тбилиси: «Мецниереба», 1990, С. 158-168. Чуча О.П. //Спортивный психолог №3(15) 2008. С.38-41

21. Лисицкая Т.С. Художественная гимнастика: Учебник для ин-тов физ.культ. / Под ред. Т.С. Лисицкой. – М: Физкультура и спорт, 1982.,С.124

22. Мавромати Д.П. Упражнения художественной гимнастики / Д. Мавромати. - М.: ФиС, 1972. - 142 с.

23. Нестерова Т.В. Средства выразительности спортивно-художественных композиций в художественной гимнастике / Нестерова Т.В.; Богорад О.А. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / Под ред. Термакова С.С.; М-во образования и науки Украины, Харьков. Гос. акад. дизайна и искусств (Харьков. худж.-пром. ин-т).-Харьков,2005. Поступил в редакцию 10.06.2005г.

24. Плеханова М.Э. Комплексная оценка эстетических компонентов исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта / М.Э. Плеханова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 6 (64). – С. 65-68.

25. Резников Ю.А. Что лежит в основе эстетических оценок в гимнастике? / Ю.А. Резников. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 23 с.

26. Смирнов Ю.И. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства : учеб. пособие / Ю.И. Смирнов. – М.: «Петит», 1990. – 45 с.

27. Смирнов Ю.И.: Учебное пособие для ИФК./ Ю.И. Смирнов - МОГИФК - Малаховка 1990., С.3-32.

28. Сучилин Н.Г. Гимнастика / под ред. Ю. Гавердовского Физкультура и спорт 1978г. С.96.

29. Терехина Р.Н. Анализ результатов чемпионата мира по художественной гимнастике в Москве / И.А. Винер, М. Шишковская, Е.А. Пирожкова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 10 (68). – С. 92-94.

30. Терехина Р.Н. Эстетические показатели исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта /Р.Н. Терехина, И.А. Винер, Л.И. Турищева, М.Э. Плеханова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 11 (45). – С. 98-101.

31. Терехина Р.Н. Подготовка сборной команды России по художественной гимнастике к играм ХХХ Олимпиады / Р.Н. Терехина, И.А. Винер, А.А Гурьев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2012. Т. 91. С. 42-46.

32. Тихомиров А.К. Технология интегративного контроля на предкульминационном этапе спортивной подготовки в сложнокоординационных видах спорта: автореф. дис… д-ра пед. наук / Малаховка. 2005. - 384 с.

33. Чистяков О. С. Состав соревновательных композиций гимнасток высшей квалификации в художественной гимнастике / О. С. Чистяков, В. Е Горохова // Юбилейный сборник научно-методический трудов сотрудников кафедры, посвященный 70-летию со дня ее основания / Рос. гос. акад. физ.культуры. Каф.теории и методики гимнастики. – М., 2002., С.114-116.

34. http://www.yargimnast.ru/hudgimnastika/hudgimn.gb

35. www.melody.ee/news-view-13.html.

36.http://www.vfrg.ru/up/doc/rg_cop_2009-2012_(russian)_last_version[1].pdf

37. http://www.sport.mirsii.ru/topics/gym-upr.html

38.http://www.vfrg.ru/up/doc/rg_cop_200)2012_(russian)_last_version[1].pdf

39.http://kupiki.ru/articles/10-texnicheskaya-podgotovka-v-xudozhestvennoj-gimnastike.html

40.http://gymnastik.ucoz.ru/publ/snarjady_mjach_skakalka_obruch_bulavy_lenta_dlja_uprazhnenij_v_khudozhestvennoj_gimnastike/1-1-0-5

Аннотация

В данной дипломной работе исследовано композиционное построение упражнений с обручем гимнасток высокой квалификации, на основе которого разработаны модельные характеристики упражнений в данном виде многоборья. В ходе исследования были определены среднегрупповые показатели трудности движений тела (в баллах), среднегрупповые показатели технической ценности элементов, выполняемых без визуального контроля (рисков в (баллах)). Проведен анализ пространственно-ритмических построений комбинаций с обручем сильнейших гимнасток мира.

Annotation

In this thesis work investigated the composition of the exercises with Hoop gymnasts of high qualification on the basis of which developed the model characteristics of the exercises in this round. During the research we have determined the average indices of difficulty of movements of the body (in points), average characteristics of the values of the elements performed without visual control (risk (points)). The analysis of spatial and rhythmic constructions combinations with the Hoop of the strongest gymnasts in the world.

Исполнитель выпускной квалификационной

работы _________________________(Тарковская А.А.)

Научный руководитель __________________________ (Новикова Л.А.)

Заведующий кафедрой

Доцент, к.п.н. ____________________________(Новикова Л.А.)

Дата защиты "____"_______________20__г.

Оценка за защиту __________________________

Председатель государственной

аттестационной комиссии _________________(Германов Г.Н.)

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.